安徽省濉溪县城关中心学校2024-2025学年七年级下学期历史开学考试试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省濉溪县城关中心学校2024-2025学年七年级下学期历史开学考试试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 862.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-15 22:31:13 | ||

图片预览

文档简介

安徽省濉溪县城关中心学校2024-2025学年七年级下学期

历史开学考试试卷

一、选择题 (共12题;共24分)

1.下面是同学们搜集的关于“陶寺遗址”的资料,从材料中提取到的正确信息是( )

陶寺都城遗址位于山西襄汾东北15千米,距今4300—4000年。城内有两处高等级的墓地,墓葬中出土的彩绘蟠龙纹陶盘,蟠龙以红白彩描绘,周身遍饰红鳞纹,既是帝尧邦国图腾,又是典籍所载“赤龙生尧”的注释。另出土的朱书扁壶,上有朱砂书写“文、尧”两个字,成为帝尧邦国文明的原创标志和初始记录。

A.陶寺都城遗址是山西最早的人类遗址

B.尧在位时已有比较成熟的文字

C.蟠龙纹陶盘表明陶寺彩陶技术水平最高

D.陶寺墓葬物品表明墓主身份高贵

2.尧年老时召开部落联盟议事会议,经民主推举和自己长期考察,确认舜才德出众,将首领位置让给舜;舜老时,如法炮制,传位于禹。这种推举首领的制度是( )

A.世袭制 B.分封制 C.私有制 D.禅让制

3.周王室根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和民众的权利,建立诸侯国。周王的做法( )

A.促进思想学术的繁荣

B.使统治陷入危机

C.稳定了政治形势,扩大了统治范围

D.开创了地方行政的基本模式

4.改革是推动历史发展的重要动力。春秋时期,任用管仲为相,积极改革内政,发展生产,成为春秋时期第一个霸主的是( )

A.齐桓公 B.晋文公 C.秦穆公 D.楚庄王

5.魏征反对“法无定科,任情以轻重”,受到唐太宗的赞许。戴胄以“法者国家所以布大信于天下”为理由,反对唐太宗有时以私情己见断狱,唐太宗对此予以嘉纳。这说明唐太宗( )

A.虚心纳谏 B.以民为本 C.勤于政事 D.选贤任能

6.下列各项,最能说明今新疆地区自古以来就是中国领土的是( )

A.陆上丝绸之路的开通 B.西域都护的设置

C.张骞两次出使西域 D.班超经营西域

7.正确区分历史史实与史论,是学习历史的重要方法。下列表述属于史论的是( )

A.汉武帝是具有雄才大略的政治家

B.公元前138年,张骞出使西域

C.东汉末年,张角创立了太平道

D.280年,西晋灭吴,统一了全国

8.长城是中华民族的象征,秦朝长城的西、东起止点分别是( )

A.山海关、嘉峪关 B.鸭绿江、嘉峪关

C.辽东、临洮 D.临洮、辽东

9.历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。以下属于历史观点的是( )

A.夏朝建立了军队,制定刑法,设置监狱

B.公元前1046年,周军在牧野与商军展开决战

C.秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍

D.秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡

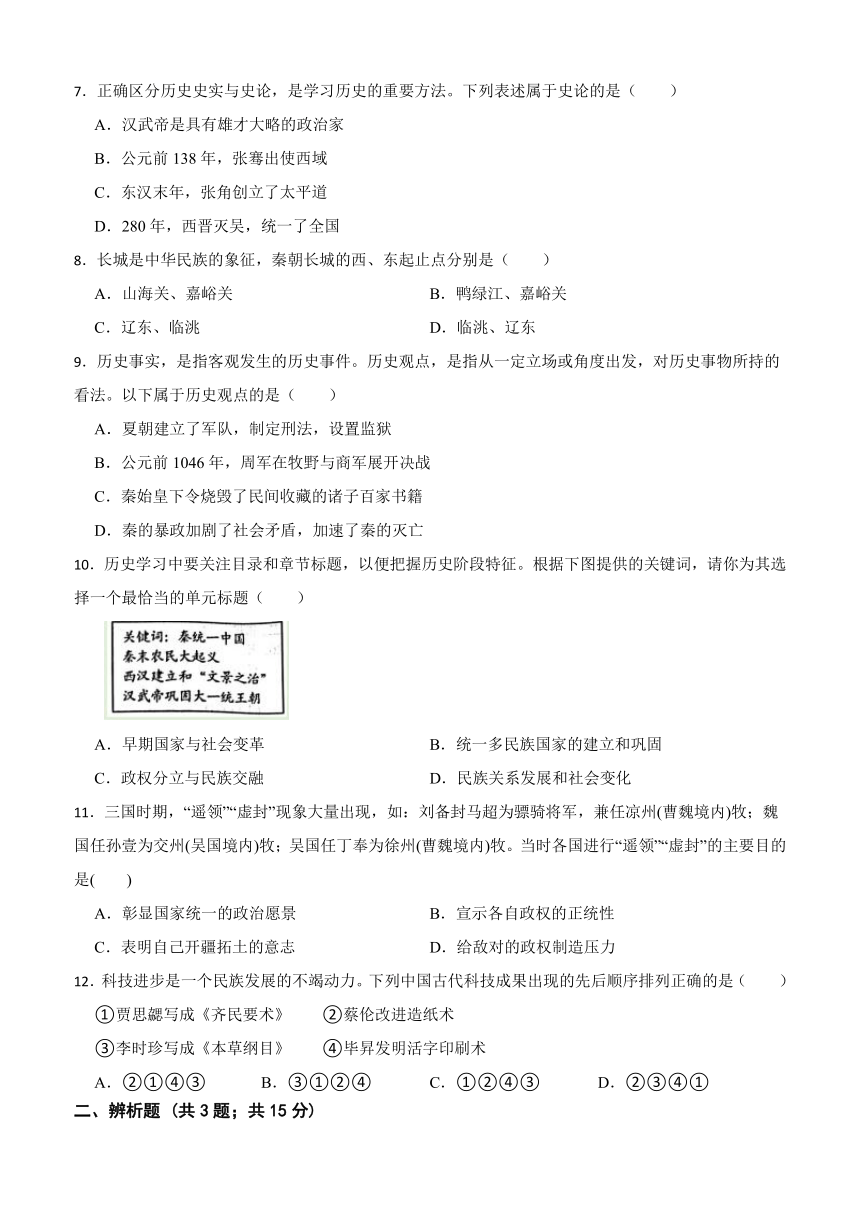

10.历史学习中要关注目录和章节标题,以便把握历史阶段特征。根据下图提供的关键词,请你为其选择一个最恰当的单元标题( )

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.民族关系发展和社会变化

11.三国时期,“遥领”“虚封”现象大量出现,如:刘备封马超为骠骑将军,兼任凉州(曹魏境内)牧;魏国任孙壹为交州(吴国境内)牧;吴国任丁奉为徐州(曹魏境内)牧。当时各国进行“遥领”“虚封”的主要目的是( )

A.彰显国家统一的政治愿景 B.宣示各自政权的正统性

C.表明自己开疆拓土的意志 D.给敌对的政权制造压力

12.科技进步是一个民族发展的不竭动力。下列中国古代科技成果出现的先后顺序排列正确的是( )

①贾思勰写成《齐民要术》 ②蔡伦改进造纸术

③李时珍写成《本草纲目》 ④毕昇发明活字印刷术

A.②①④③ B.③①②④ C.①②④③ D.②③④①

二、辨析题 (共3题;共15分)

13.战国后期建造的灵渠是一座综合性的水利枢纽,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

改正:

14.阅读以下材料后判断:

从公元前230年起,秦国只用了十年时间,就完成了“六王毕,四海一”的伟业。从此一个广褒的统一帝国就在中国历史上诞生了。

为了防止再次分裂,秦始皇从加强中央集权的目的出发,采用郡县制牢牢地掌握了中央对地方政府的控制权。他通过在中央和地方各级行政机构中实行的官僚制度,形成了一整套高度发展的中央管理体系,并以古今第一帝的始皇帝身份将自己凌驾于政府之上,最终为大一统制度的实现奠定了君主集权和官僚统治的组织保证。

建立起统一国家行政管理制度的秦始皇,又分别从政治、经济、文化各个方面,推行了巨大的统一工程,铸就了中国古代大一统制度的雏形。

秦统一中国的意义,并不仅仅在于当时消除了国家分裂的局面,使整个中国达到了空前的统一和繁荣,关键在于它找到了一套大一统制度,并使其成为中国古代社会长期有效的一套规则。

——摘编自杨松华《大一统制度与中国兴衰》

以下表述是从以上材料中得出的,请在对应题号后填“正确”;违背了以上材料所表达的意思,请在对应题号后填“错误”。

(1)公元前230年,秦完成了全国的统一大业。( )

(2)汉武帝建立起统一全国的行政管理制度。( )

(3)郡县制的设立有助于加强中央集权。( )

(4)秦始皇开创的大一统制度曾长期有效运行。( )

(5)秦统一中国,在历史上具有积极的意义。( )

15.下面是一名同学想象的北京人一天的生活,共有5个明显的错误,请你指出并给出理由。

毛毛是个10岁的孩子,说是孩子,其实在北京人当中算是中青年了,因为北京人生活环境恶劣,人们的寿命都不长。这天一大早,毛毛走出小木屋,他穿着兽皮缝制的衣服,手里拿着一把铁制的镰刀去割水稻。时间过得真快,转眼已到正午,毛毛急忙往回赶,因为他还有一个重要的任务,就是要钻木取火,因为他要用陶锅做香喷喷的大米饭。

三、综合题 (共3题;共35分)

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:战国时期秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途经灌县的岷江修鱼嘴,分为内、外江,调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉;涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全。

——摘编自赵毅、赵轶峰《中国古代史》

(1)根据材料一,指出李冰主持建造都江堰的目的,并概括其作用。

材料二:……中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

(2)材料二中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?哪一人物为这条商路的开辟奠定了基础?这条商路的开通有何重要意义?

材料三:东晋南朝时,在太湖、鄱阳湖和洞庭湖一带开辟出了大量湖田。人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻。

(3)根据材料三指出,东晋南朝时北方人口南迁将哪些先进技术带到了南方?

(4)综合上述材料和所学知识说说,我国古代农业获得发展的主要原因有哪些?

17.阅读材料,回答问题。

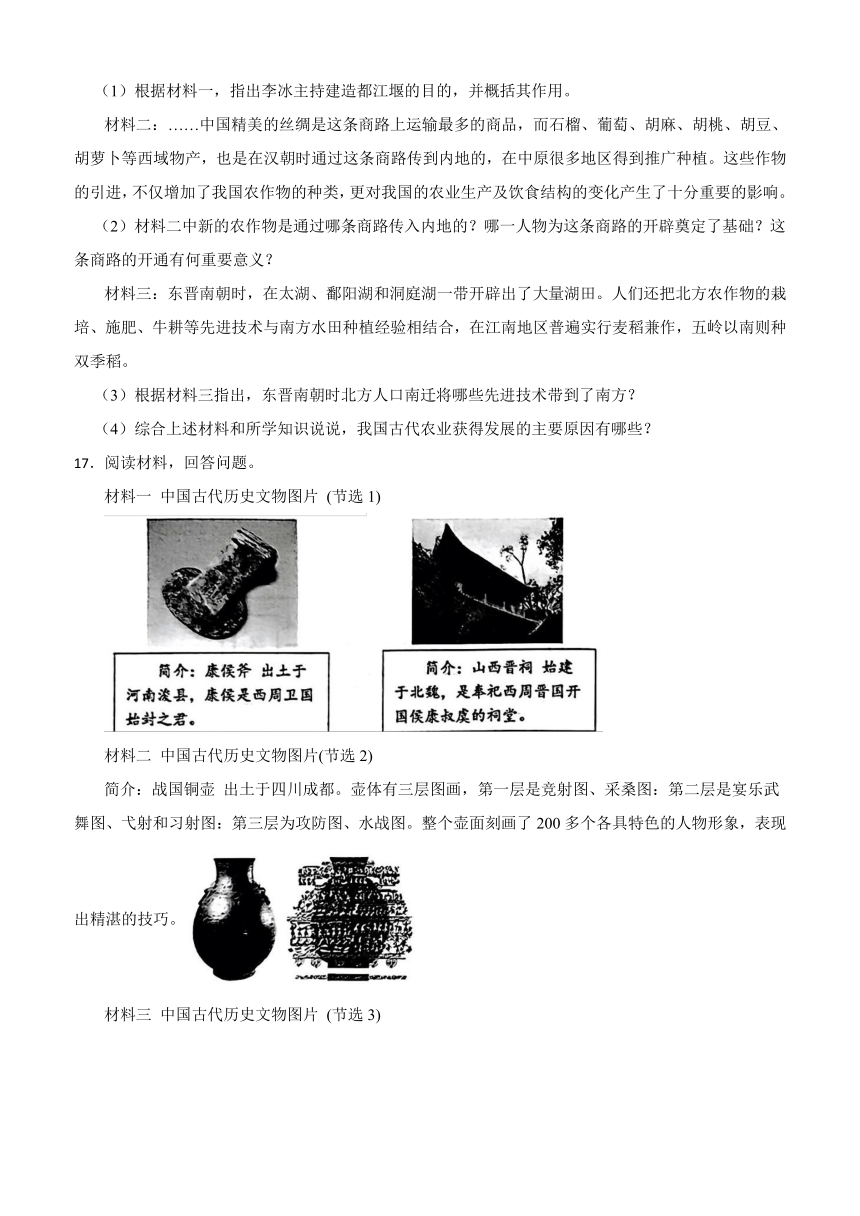

材料一 中国古代历史文物图片 (节选1)

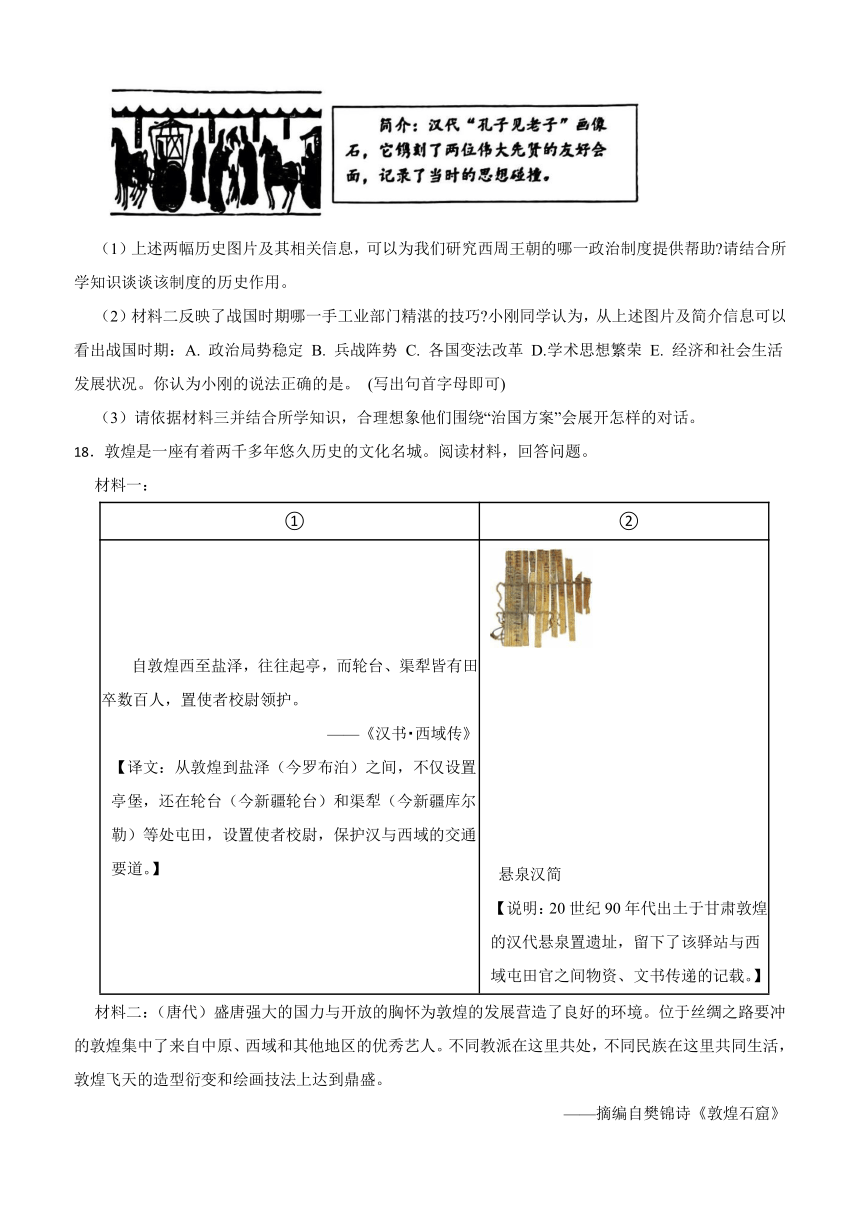

材料二 中国古代历史文物图片(节选2)

简介:战国铜壶 出土于四川成都。壶体有三层图画,第一层是竞射图、采桑图:第二层是宴乐武舞图、弋射和习射图:第三层为攻防图、水战图。整个壶面刻画了200多个各具特色的人物形象,表现出精湛的技巧。

材料三 中国古代历史文物图片 (节选3)

(1)上述两幅历史图片及其相关信息,可以为我们研究西周王朝的哪一政治制度提供帮助 请结合所学知识谈谈该制度的历史作用。

(2)材料二反映了战国时期哪一手工业部门精湛的技巧 小刚同学认为,从上述图片及简介信息可以看出战国时期:A. 政治局势稳定 B. 兵战阵势 C. 各国变法改革 D.学术思想繁荣 E. 经济和社会生活发展状况。你认为小刚的说法正确的是。 (写出句首字母即可)

(3)请依据材料三并结合所学知识,合理想象他们围绕“治国方案”会展开怎样的对话。

18.敦煌是一座有着两千多年悠久历史的文化名城。阅读材料,回答问题。

材料一:

① ②

自敦煌西至盐泽,往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护。 ——《汉书 西域传》 【译文:从敦煌到盐泽(今罗布泊)之间,不仅设置亭堡,还在轮台(今新疆轮台)和渠犁(今新疆库尔勒)等处屯田,设置使者校尉,保护汉与西域的交通要道。】

悬泉汉简 【说明:20世纪90年代出土于甘肃敦煌的汉代悬泉置遗址,留下了该驿站与西域屯田官之间物资、文书传递的记载。】

材料二:(唐代)盛唐强大的国力与开放的胸怀为敦煌的发展营造了良好的环境。位于丝绸之路要冲的敦煌集中了来自中原、西域和其他地区的优秀艺人。不同教派在这里共处,不同民族在这里共同生活,敦煌飞天的造型衍变和绘画技法上达到鼎盛。

——摘编自樊锦诗《敦煌石窟》

材料三:以下三幅图片均来自敦煌莫高窟壁画:

示例图

①北魏壁画椅子线描稿 (椅子在魏晋南北朝时期引入内地) ②初唐壁画《张骞拜别汉武帝出使西域图》 ③盛唐壁画《耕获图》线描稿

(1)阅读材料一的史料,属于出土文献的史料是( ),属于传世文献的史料是( ),(填写序号即可)两则史料相互印证,可以得出什么历史结论?

(2)根据材料二,归纳唐代敦煌发展的有利条件。

(3)请在生活用品、道路交通两个主题中任选一个,并从材料三中选择一则相应的图片材料,说明选择的理由。(仿照示例作答,不可抄写示例。)

答案解析部分

1.D

根据材料“距今4300—4000年。城内有两处高等级的墓地,墓葬中出土的彩绘蟠龙纹陶盘,......既是帝尧邦国图腾,又是典籍所载“赤龙生尧”的注释。另出土的朱书扁壶,上有朱砂书写“文、尧”两个字,成为帝尧邦国文明的原创标志和初始记录”可知,墓地高级,陶寺墓葬物品地位尊贵,这些表明墓主身份高贵,故D项正确;

仅从材料不能得出陶寺遗址是山西最早的人类遗址,排除A项;

商朝甲骨文是较早成熟的文字,故尧在位时已有比较成熟的文字,说法错误,排除B项;

没有比较,不能得出陶寺彩陶技术水平最高,排除C项。

故选D项。

本题难度适中,考查陶寺遗址,解答此题关键在于对题干材料信息的正确解读,并对应相应结论得出答案。记忆夏商周的更替相关内容,了解早期国家的特征,做到融会贯通、灵活应答。

2.D

A:世袭制是古代君王去世或逊位后,将皇帝的九五之尊转给自己的子孙的传承制度,A项不符合题意;

B:西周实行分封制,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国。受封者可以在自己的封地内进行再分封,B项不符合题意;

C:私有制,指相对于公有制的经济制度。在这种制度下,生产资料进行个人或集体的排他性占有。私有制是奴隶社会、封建社会、资本主义、特权主义和专制社会为代表的基本标志之一,C项不符合题意;

D:根据题干“尧年老时召开部落联盟议事会议,经民主推举和自己长期考察,确认舜才德出众,将首领位置让给舜;舜老时,如法炮制,传位于禹。”和结合所学可知,相传黄帝之后,尧、舜、禹时期,他们采用推举的办法选出部落联盟的首领,这种方法在历史上称作“禅让”,D项符合题意;

故答案为:D。

本题主要考查禅让制的相关知识,考查学生运用所学知识解决问题的能力,难度不大。

3.C

根据所学知识可知,西周建立后,为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权利,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围,C正确;

百家争鸣促进了思想学术的繁荣,A错误;

周初实行分封制,巩固了周朝的统治,“使统治陷入危机”与题意不符,B错误;

郡县制开创了地方行政的基本模式,D错误。

故答案为:C。

本题考点是分封制。解题方法:结合所学分析依据题干内容再结合所学分析选项即可得出答案。

4.A

根据材料“春秋时期,任用管仲为相,积极改革内政,发展生产,成为春秋时期第一个霸主”,结合所学知识可知,春秋时期,一些强大的诸侯打出“尊王攘夷”的旗号,积极争夺霸主地位。齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产,同时改革军制,组建强大的军队,以“尊王攘夷”为号召扩充疆界。公元前7世纪中期,齐桓公召集诸侯在葵丘会盟,周天子派人参加,齐桓公成为春秋时期的第一个霸主,A正确;

春秋时期,齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王等先后称霸,因此,晋文公、秦穆公、楚庄王虽是春秋时期的霸主,但不是第一个霸主,BCD错误。

故答案为:A。

本题考点是春秋五霸。解题方法:结合所学分析题干内容,与选项对比看哪个霸主任用管仲为相即可得出答案。

5.A

根据材料可知,魏征和戴胄都提出了对法律实施和君主决策的建议,并且这些建议都被唐太宗所接受和赞许。这反映出唐太宗愿意听取并接受臣下的意见,即使是这些意见与他个人的看法或情感有所出入。选项A“虚心纳谏”直接对应了唐太宗的这种行为。他不仅听取了魏征和戴胄的建议,而且还对其表示了赞许和嘉纳,这表明他具有虚心接受谏言的品质,A正确;

“以民为本”虽然也是唐太宗治国理念的一部分,但在这段描述中并没有直接体现,排除B;

“勤于政事”同样没有在这段描述中得到直接支持,虽然唐太宗可能确实勤于政事,但这并不是这段材料所要表达的重点,排除C;

“选贤任能”虽然唐太宗确实注重人才的选拔和任用,但这段材料主要讨论的是他对待谏言的态度,而不是人才选拔,排除D。

故答案为:A。

本题主要考查的是贞观之治,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

6.B

西域都护的设置标志着西汉政府对西域地区的正式管辖,这是中国历史上第一次在西域地区设置的官职,负责管理西域地区的军事、政治、经济等事务,表明西域地区正式成为中国领土的一部分。这一事件发生在公元前60年,汉武帝时期,西域都护府设在乌垒(今新疆轮台县境内),标志着新疆地区正式成为中国不可分割的一部分,B正确;

陆上丝绸之路的开通虽然促进了东西方的经济文化交流,但本身并不直接说明新疆地区自古以来就是中国领土,排除A;

张骞两次出使西域,主要是为了开辟丝绸之路,加强与西域的联系,但并未直接表明新疆地区成为中国领土,排除C;

班超经营西域,是在东汉时期,他通过军事和政治手段巩固了汉朝在西域的影响力,但西域都护的设置更早,更直接地表明了新疆地区成为中国领土的事实,排除D。

故答案为:B。

本题考查了西域都护府,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

7.A

依据所学可知,史实即是对历史事件或历史人物的客观叙述,史论即对历史事件和历史人物的评论。汉武帝是具有雄才大略的政治家属于史论。

A项汉武帝是具有雄才大略的政治家属于史论,符合题意;

BCD三项都是对历史事件的客观叙述,属于历史史实,不符合题意;

故答案为A。

本题难度适中,考查学生对历史概念的理解及学生的分析能力。本题的关键点是分析题干,注意准确识记史实与史论的区别。

8.D

9.D

根据题干可知,历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。“秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡”描述的是秦的暴政的看法,属于历史观点。

A项“夏朝建立了军队,制定刑法,设置监狱”描述的是夏朝的客观历史,属于历史事实,不符合题意;

B项“公元前1046年,周军在牧野与商军展开决战”描述的是商周决战的客观历史,属于历史事实,不符合题意;

C项“秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍”描述的是秦始皇焚书的客观历史,属于历史事实,不符合题意;

D项秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡属于历史观点,符合题意;

故答案为D。

本题难度适中,考查历史观点和历史事实的区别及及学生的理解能力。理解并识记什么是历史史实,什么是历史观点的相关史实。

10.B

A:夏商周时期的时代特征是早期国家与社会变革,A项不符合题意;

B:根据题干和结合所学可知,秦汉时期的时代特征是统一多民族国家的建立和巩固,B项符合题意;

C:三国两晋南北朝时期的时代特征是政权分立与民族交融,C项不符合题意;

D:宋元时期的时代特征是民族关系发展和社会变化,D项不符合题意;

故答案为:B。

本题难度适中,考查秦汉时期的时代特征及学生的识记能力和分析问题的能力。

11.A

根据材料“刘备封马超为骠骑将军,兼任凉州(曹魏境内)牧;魏国任孙壹交州(吴国境内)牧;吴国任丁奉为徐州(曹魏境内)牧”并结合所学可知,魏蜀吴各国都将对方的领土纳入自身的行政管理体系,并设置相应的官员,这体现了魏蜀吴三国都想实现国家统一的愿望,A正确;

政权的正统性与其他政权关系不大,B错误。

开疆拓土不符合当时的实际,材料体现的是追求统一,C错误。

给敌对的政权制造压力说法错误,因为这个现象属于普遍现象,不能制造压力,D错误。

故答案为:A。

本题考点是三国政治。解题方法:结合三国时期的政治情况分析题干内容,然后与选项对比即可。

12.A

贾思勰写成《齐民要术》是在北朝北魏时期;蔡伦改进造纸术是在东汉时期;李时珍写成《本草纲目》是在明朝;毕昇发明活字印刷术是在北宋时期。所以正确的排列顺序应为②①④③,故选A。

本题主要考查中国古代科技成果。

13.错误;灵渠改为都江堰。

结合所学可知,战国时期的秦国李冰父子修建的都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一系统,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。故本题表述错误;应该把灵渠改为都江堰。

故答案为:错误;灵渠改为都江堰。

本题考查都江堰的知识。难度适中,掌握都江堰修建于战国时期,造福了成都平原,使其成为天府之国即可作答。

14.(1)错误

(2)错误

(3)正确

(4)正确

(5)正确

15.(1)兽皮衣服 理由:北京人不会缝制衣服

(2)铁制镰刀 理由:北京人使用打制石器,不会冶铁

(3)收割水稻 理由:北京人采集狩猎,不会农耕

(4)钻木取火 理由:北京人只会使用天然火

(5)毛毛 理由:北京人没有名字 陶锅:北京人不会制作陶器

北京人居住在山洞里,木屋在原始农耕时代才出现,因此错误一是:毛毛独自走出小木屋。掌握磨光和钻孔技术。用骨针缝制衣服的是山顶洞人,因此错误二是:穿着兽皮缝制的衣服。北京人使用打制工石器,镰刀属于磨制工具。因此错误三是:手里拿着一把镰刀。半坡原始居民开始种植粟。因此错误四是:割了一些粟。河姆渡原始居民开始种植水稻,因此错误五是:正在教同伴做稻米饭。

故答案为:

(1)兽皮衣服 理由:北京人不会缝制衣服

(2)铁制镰刀 理由:北京人使用打制石器,不会冶铁

(3)收割水稻 理由:北京人采集狩猎,不会农耕

(4)钻木取火 理由:北京人只会使用天然火

(5)毛毛 理由:北京人没有名字 陶锅:北京人不会制作陶器

本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用北京人、山顶洞人和河姆渡原始居民的生产生活状况。

16.(1) 目的:根治岷江水患,发展川西农业。作用:灌溉、防洪。

(2) 商路;丝绸之路。人物:张骞。意义;丝绸之路的开通﹐成为沟通东西方经济文化的桥梁。

(3) 北方农作物的栽培,施肥、牛耕等技术。

(4) 原因:水利工程的修建、国家政策的调整、先进物种的引入、农作物耕种技术的改进等。

17.(1)分封制,积极:稳定了政局,扩大统治范围,加强了对地方的控制。消极:后期由于诸侯王势力日益扩大,形成自己的割据势力。

(2)冶铜业/青铜业/金属冶炼业,BE

(3)对话:老子:“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”。孔子:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”(能答出孔子:以德治国,老子:无为而治即可)

(1)根据材料一“康侯是西周卫国的始封之君”并结合所学知识可知,为了巩固统治,西周实行分封制。周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯,诸侯必须服从周天子的命令,向周天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。作用:根据所学知识可知,西周通过分封诸侯,开发了边远地区,加强了周王室对全国的控制,使西周迅速发展成为疆域辽阔、对周边民族影响巨大的国家。

(2)部门:根据材料二“战国铜壶”“整个壶面刻画了200多个各具特色的人物形象,表现出精湛的技巧。”并结合所学知识可知,此文物反映了我国青铜铸造业的工艺水平。选择:根据材料二“第一层是竞射图、采桑图;第二层是宴乐舞武图、弋射和习射图;第三层为攻防图、水战图。”可知,“采桑图”“宴乐舞武图”反映了当时经济和社会生活状况。“竞射图”“弋射和习射图”“攻防图”“水战图”反映了战国时期的战争军事场面。故选B、E。

(3)对话:本题旨在考查孔子和老子关于治世的思想主张。老子在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。孔子在政治上推崇西周的制度,主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意。他反对苛政,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。

故答案为:

(1)政治制度:分封制。历史作用:稳定了政局,扩大统治范围,加强了对地方的控制。

(2)部门:青铜铸造业。选择:B、E。

(3)对话:孔子:以德治国(德政)。老子:无为而治。

(1)本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对分封制的认识。

(2)本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对青铜器的认识。

(3)本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对百家争鸣的认识。

18.(1)出土文献的史料:②传世文献的史料:①

历史结论:西汉时期我国已对西域进行管辖,统一多民族国家得到发展;汉朝时期对西域进行了有效管理。

(2)有利条件:唐代强大的国力;繁荣开放的环境;优越的地理位置;优秀艺人的集中;不同民族、宗教文化的交汇。

(3)主题:生活用具

材料:椅子线描稿

理由:椅子是游牧民族(或北方少数民族)的坐具,魏晋南北朝时期传入中原,改变和丰富了中原人的生活习惯和生活方式。可以从这壁画中了解魏晋南北朝时期民族交融或生活状况等情况。(民族交融和生活状况有其中一方面,且意思表达清楚即可)

示例2

主题:道路交通

材料:《张骞拜别汉武帝出使西域图》。

理由:西汉时,张骞出使西城,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域的联系,促进了东西方经济文化的交流。可以从这壁画中了解汉朝的民族关系和中外交流。(民族关系和中外交流有其中一方面,且意思表达清楚即可)

(1)分类:根据材料一①出自《汉书 西域传》可以得出它属于传世文献的史料;而②为20世纪90年代出土于甘肃敦煌的汉代悬泉置遗址的悬泉汉简,所以②属于出土文献的史料。根据材料一“从敦煌到盐泽(今罗布泊)之间,不仅设置亭堡,还在轮台(今新疆轮台)和渠犁(今新疆库尔勒)等处屯田”、“留下了该驿站与西域屯田官之间物资、文书传递的记载”,这些可以说明西汉时期我国已对西域进行管辖,统一多民族国家得到发展;而且汉朝还进行了屯田等一系列措施,说明汉朝时期对西域进行了有效管理。

(2)有利条件:根据材料二“盛唐强大的国力与开放的胸怀为敦煌的发展营造了良好的环境”可以得出唐代敦煌发展的有利条件有唐代强大的国力以及繁荣开放的环境;根据材料二“位于丝绸之路要冲的敦煌集中了来自中原、西域和其他地区的优秀艺人”可以得出唐代敦煌发展的有利条件有优越的地理位置以及优秀艺人的集中;根据材料二“不同教派在这里共处,不同民族在这里共同生活,敦煌飞天的造型衍变和绘画技法上达到鼎盛”可以得出唐代敦煌发展的有利条件有不同民族、宗教文化的交汇。

(3)理由:根据材料三,①为北魏壁画椅子线描稿,而这这少数民族的坐具在魏晋南北朝时期引入内地,体现出当时的民族融合。②为初唐壁画《张骞拜别汉武帝出使西域图》,张骞出使西域,为丝绸之路的开辟打下了基础,促进了各国的交流。结合所学知识进行说明即可,例如示例1主题:生活用具材料:椅子线描稿理由:椅子是游牧民族(或北方少数民族)的坐具,魏晋南北朝时期传入中原,改变和丰富了中原人的生活习惯和生活方式。可以从这壁画中了解魏晋南北朝时期民族交融或生活状况等情况。(民族交融和生活状况有其中一方面,且意思表达清楚即可)示例2主题:道路交通材料:①《张骞拜别汉武帝出使西域图》。理由:西汉时,张骞出使西城,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域的联系,促进了东西方经济文化的交流。可以从这壁画中了解汉朝的民族关系和中外交流。(民族关系和中外交流有其中一方面,且意思表达清楚即可)

故答案为:

(1)出土文献的史料:②;传世文献的史料:①;历史结论:西汉时期我国已对西域进行管辖,统一多民族国家得到发展;汉朝时期对西域进行了有效管理。

(2)有利条件:唐代强大的国力;繁荣开放的环境;优越的地理位置;优秀艺人的集中;不同民族、宗教文化的交汇。

(3)示例1主题:生活用具材料:椅子线描稿理由:椅子是游牧民族(或北方少数民族)的坐具,魏晋南北朝时期传入中原,改变和丰富了中原人的生活习惯和生活方式。可以从这壁画中了解魏晋南北朝时期民族交融或生活状况等情况。(民族交融和生活状况有其中一方面,且意思表达清楚即可)示例2主题:道路交通材料:①《张骞拜别汉武帝出使西域图》。理由:西汉时,张骞出使西域,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域的联系,促进了东西方经济文化的交流。可以从这壁画中了解汉朝的民族关系和中外交流。(民族关系和中外交流有其中一方面,且意思表达清楚即可)

(1)本题考查学生对材料的解读和分析能力,难度适中,考查学生对史料的认识以及西汉对西域管理的认识。

(2)本题考查学生对材料的解读和分析能力,难度适中,考查学生对唐代敦煌发展有利条件的认识。

(3)本题考查学生对材料的解读和分析能力,难度适中,考查学生对民族交融和张骞出使西域的认识。

历史开学考试试卷

一、选择题 (共12题;共24分)

1.下面是同学们搜集的关于“陶寺遗址”的资料,从材料中提取到的正确信息是( )

陶寺都城遗址位于山西襄汾东北15千米,距今4300—4000年。城内有两处高等级的墓地,墓葬中出土的彩绘蟠龙纹陶盘,蟠龙以红白彩描绘,周身遍饰红鳞纹,既是帝尧邦国图腾,又是典籍所载“赤龙生尧”的注释。另出土的朱书扁壶,上有朱砂书写“文、尧”两个字,成为帝尧邦国文明的原创标志和初始记录。

A.陶寺都城遗址是山西最早的人类遗址

B.尧在位时已有比较成熟的文字

C.蟠龙纹陶盘表明陶寺彩陶技术水平最高

D.陶寺墓葬物品表明墓主身份高贵

2.尧年老时召开部落联盟议事会议,经民主推举和自己长期考察,确认舜才德出众,将首领位置让给舜;舜老时,如法炮制,传位于禹。这种推举首领的制度是( )

A.世袭制 B.分封制 C.私有制 D.禅让制

3.周王室根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和民众的权利,建立诸侯国。周王的做法( )

A.促进思想学术的繁荣

B.使统治陷入危机

C.稳定了政治形势,扩大了统治范围

D.开创了地方行政的基本模式

4.改革是推动历史发展的重要动力。春秋时期,任用管仲为相,积极改革内政,发展生产,成为春秋时期第一个霸主的是( )

A.齐桓公 B.晋文公 C.秦穆公 D.楚庄王

5.魏征反对“法无定科,任情以轻重”,受到唐太宗的赞许。戴胄以“法者国家所以布大信于天下”为理由,反对唐太宗有时以私情己见断狱,唐太宗对此予以嘉纳。这说明唐太宗( )

A.虚心纳谏 B.以民为本 C.勤于政事 D.选贤任能

6.下列各项,最能说明今新疆地区自古以来就是中国领土的是( )

A.陆上丝绸之路的开通 B.西域都护的设置

C.张骞两次出使西域 D.班超经营西域

7.正确区分历史史实与史论,是学习历史的重要方法。下列表述属于史论的是( )

A.汉武帝是具有雄才大略的政治家

B.公元前138年,张骞出使西域

C.东汉末年,张角创立了太平道

D.280年,西晋灭吴,统一了全国

8.长城是中华民族的象征,秦朝长城的西、东起止点分别是( )

A.山海关、嘉峪关 B.鸭绿江、嘉峪关

C.辽东、临洮 D.临洮、辽东

9.历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。以下属于历史观点的是( )

A.夏朝建立了军队,制定刑法,设置监狱

B.公元前1046年,周军在牧野与商军展开决战

C.秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍

D.秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡

10.历史学习中要关注目录和章节标题,以便把握历史阶段特征。根据下图提供的关键词,请你为其选择一个最恰当的单元标题( )

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.民族关系发展和社会变化

11.三国时期,“遥领”“虚封”现象大量出现,如:刘备封马超为骠骑将军,兼任凉州(曹魏境内)牧;魏国任孙壹为交州(吴国境内)牧;吴国任丁奉为徐州(曹魏境内)牧。当时各国进行“遥领”“虚封”的主要目的是( )

A.彰显国家统一的政治愿景 B.宣示各自政权的正统性

C.表明自己开疆拓土的意志 D.给敌对的政权制造压力

12.科技进步是一个民族发展的不竭动力。下列中国古代科技成果出现的先后顺序排列正确的是( )

①贾思勰写成《齐民要术》 ②蔡伦改进造纸术

③李时珍写成《本草纲目》 ④毕昇发明活字印刷术

A.②①④③ B.③①②④ C.①②④③ D.②③④①

二、辨析题 (共3题;共15分)

13.战国后期建造的灵渠是一座综合性的水利枢纽,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

改正:

14.阅读以下材料后判断:

从公元前230年起,秦国只用了十年时间,就完成了“六王毕,四海一”的伟业。从此一个广褒的统一帝国就在中国历史上诞生了。

为了防止再次分裂,秦始皇从加强中央集权的目的出发,采用郡县制牢牢地掌握了中央对地方政府的控制权。他通过在中央和地方各级行政机构中实行的官僚制度,形成了一整套高度发展的中央管理体系,并以古今第一帝的始皇帝身份将自己凌驾于政府之上,最终为大一统制度的实现奠定了君主集权和官僚统治的组织保证。

建立起统一国家行政管理制度的秦始皇,又分别从政治、经济、文化各个方面,推行了巨大的统一工程,铸就了中国古代大一统制度的雏形。

秦统一中国的意义,并不仅仅在于当时消除了国家分裂的局面,使整个中国达到了空前的统一和繁荣,关键在于它找到了一套大一统制度,并使其成为中国古代社会长期有效的一套规则。

——摘编自杨松华《大一统制度与中国兴衰》

以下表述是从以上材料中得出的,请在对应题号后填“正确”;违背了以上材料所表达的意思,请在对应题号后填“错误”。

(1)公元前230年,秦完成了全国的统一大业。( )

(2)汉武帝建立起统一全国的行政管理制度。( )

(3)郡县制的设立有助于加强中央集权。( )

(4)秦始皇开创的大一统制度曾长期有效运行。( )

(5)秦统一中国,在历史上具有积极的意义。( )

15.下面是一名同学想象的北京人一天的生活,共有5个明显的错误,请你指出并给出理由。

毛毛是个10岁的孩子,说是孩子,其实在北京人当中算是中青年了,因为北京人生活环境恶劣,人们的寿命都不长。这天一大早,毛毛走出小木屋,他穿着兽皮缝制的衣服,手里拿着一把铁制的镰刀去割水稻。时间过得真快,转眼已到正午,毛毛急忙往回赶,因为他还有一个重要的任务,就是要钻木取火,因为他要用陶锅做香喷喷的大米饭。

三、综合题 (共3题;共35分)

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:战国时期秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途经灌县的岷江修鱼嘴,分为内、外江,调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉;涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全。

——摘编自赵毅、赵轶峰《中国古代史》

(1)根据材料一,指出李冰主持建造都江堰的目的,并概括其作用。

材料二:……中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

(2)材料二中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?哪一人物为这条商路的开辟奠定了基础?这条商路的开通有何重要意义?

材料三:东晋南朝时,在太湖、鄱阳湖和洞庭湖一带开辟出了大量湖田。人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻。

(3)根据材料三指出,东晋南朝时北方人口南迁将哪些先进技术带到了南方?

(4)综合上述材料和所学知识说说,我国古代农业获得发展的主要原因有哪些?

17.阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代历史文物图片 (节选1)

材料二 中国古代历史文物图片(节选2)

简介:战国铜壶 出土于四川成都。壶体有三层图画,第一层是竞射图、采桑图:第二层是宴乐武舞图、弋射和习射图:第三层为攻防图、水战图。整个壶面刻画了200多个各具特色的人物形象,表现出精湛的技巧。

材料三 中国古代历史文物图片 (节选3)

(1)上述两幅历史图片及其相关信息,可以为我们研究西周王朝的哪一政治制度提供帮助 请结合所学知识谈谈该制度的历史作用。

(2)材料二反映了战国时期哪一手工业部门精湛的技巧 小刚同学认为,从上述图片及简介信息可以看出战国时期:A. 政治局势稳定 B. 兵战阵势 C. 各国变法改革 D.学术思想繁荣 E. 经济和社会生活发展状况。你认为小刚的说法正确的是。 (写出句首字母即可)

(3)请依据材料三并结合所学知识,合理想象他们围绕“治国方案”会展开怎样的对话。

18.敦煌是一座有着两千多年悠久历史的文化名城。阅读材料,回答问题。

材料一:

① ②

自敦煌西至盐泽,往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护。 ——《汉书 西域传》 【译文:从敦煌到盐泽(今罗布泊)之间,不仅设置亭堡,还在轮台(今新疆轮台)和渠犁(今新疆库尔勒)等处屯田,设置使者校尉,保护汉与西域的交通要道。】

悬泉汉简 【说明:20世纪90年代出土于甘肃敦煌的汉代悬泉置遗址,留下了该驿站与西域屯田官之间物资、文书传递的记载。】

材料二:(唐代)盛唐强大的国力与开放的胸怀为敦煌的发展营造了良好的环境。位于丝绸之路要冲的敦煌集中了来自中原、西域和其他地区的优秀艺人。不同教派在这里共处,不同民族在这里共同生活,敦煌飞天的造型衍变和绘画技法上达到鼎盛。

——摘编自樊锦诗《敦煌石窟》

材料三:以下三幅图片均来自敦煌莫高窟壁画:

示例图

①北魏壁画椅子线描稿 (椅子在魏晋南北朝时期引入内地) ②初唐壁画《张骞拜别汉武帝出使西域图》 ③盛唐壁画《耕获图》线描稿

(1)阅读材料一的史料,属于出土文献的史料是( ),属于传世文献的史料是( ),(填写序号即可)两则史料相互印证,可以得出什么历史结论?

(2)根据材料二,归纳唐代敦煌发展的有利条件。

(3)请在生活用品、道路交通两个主题中任选一个,并从材料三中选择一则相应的图片材料,说明选择的理由。(仿照示例作答,不可抄写示例。)

答案解析部分

1.D

根据材料“距今4300—4000年。城内有两处高等级的墓地,墓葬中出土的彩绘蟠龙纹陶盘,......既是帝尧邦国图腾,又是典籍所载“赤龙生尧”的注释。另出土的朱书扁壶,上有朱砂书写“文、尧”两个字,成为帝尧邦国文明的原创标志和初始记录”可知,墓地高级,陶寺墓葬物品地位尊贵,这些表明墓主身份高贵,故D项正确;

仅从材料不能得出陶寺遗址是山西最早的人类遗址,排除A项;

商朝甲骨文是较早成熟的文字,故尧在位时已有比较成熟的文字,说法错误,排除B项;

没有比较,不能得出陶寺彩陶技术水平最高,排除C项。

故选D项。

本题难度适中,考查陶寺遗址,解答此题关键在于对题干材料信息的正确解读,并对应相应结论得出答案。记忆夏商周的更替相关内容,了解早期国家的特征,做到融会贯通、灵活应答。

2.D

A:世袭制是古代君王去世或逊位后,将皇帝的九五之尊转给自己的子孙的传承制度,A项不符合题意;

B:西周实行分封制,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国。受封者可以在自己的封地内进行再分封,B项不符合题意;

C:私有制,指相对于公有制的经济制度。在这种制度下,生产资料进行个人或集体的排他性占有。私有制是奴隶社会、封建社会、资本主义、特权主义和专制社会为代表的基本标志之一,C项不符合题意;

D:根据题干“尧年老时召开部落联盟议事会议,经民主推举和自己长期考察,确认舜才德出众,将首领位置让给舜;舜老时,如法炮制,传位于禹。”和结合所学可知,相传黄帝之后,尧、舜、禹时期,他们采用推举的办法选出部落联盟的首领,这种方法在历史上称作“禅让”,D项符合题意;

故答案为:D。

本题主要考查禅让制的相关知识,考查学生运用所学知识解决问题的能力,难度不大。

3.C

根据所学知识可知,西周建立后,为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权利,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围,C正确;

百家争鸣促进了思想学术的繁荣,A错误;

周初实行分封制,巩固了周朝的统治,“使统治陷入危机”与题意不符,B错误;

郡县制开创了地方行政的基本模式,D错误。

故答案为:C。

本题考点是分封制。解题方法:结合所学分析依据题干内容再结合所学分析选项即可得出答案。

4.A

根据材料“春秋时期,任用管仲为相,积极改革内政,发展生产,成为春秋时期第一个霸主”,结合所学知识可知,春秋时期,一些强大的诸侯打出“尊王攘夷”的旗号,积极争夺霸主地位。齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产,同时改革军制,组建强大的军队,以“尊王攘夷”为号召扩充疆界。公元前7世纪中期,齐桓公召集诸侯在葵丘会盟,周天子派人参加,齐桓公成为春秋时期的第一个霸主,A正确;

春秋时期,齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王等先后称霸,因此,晋文公、秦穆公、楚庄王虽是春秋时期的霸主,但不是第一个霸主,BCD错误。

故答案为:A。

本题考点是春秋五霸。解题方法:结合所学分析题干内容,与选项对比看哪个霸主任用管仲为相即可得出答案。

5.A

根据材料可知,魏征和戴胄都提出了对法律实施和君主决策的建议,并且这些建议都被唐太宗所接受和赞许。这反映出唐太宗愿意听取并接受臣下的意见,即使是这些意见与他个人的看法或情感有所出入。选项A“虚心纳谏”直接对应了唐太宗的这种行为。他不仅听取了魏征和戴胄的建议,而且还对其表示了赞许和嘉纳,这表明他具有虚心接受谏言的品质,A正确;

“以民为本”虽然也是唐太宗治国理念的一部分,但在这段描述中并没有直接体现,排除B;

“勤于政事”同样没有在这段描述中得到直接支持,虽然唐太宗可能确实勤于政事,但这并不是这段材料所要表达的重点,排除C;

“选贤任能”虽然唐太宗确实注重人才的选拔和任用,但这段材料主要讨论的是他对待谏言的态度,而不是人才选拔,排除D。

故答案为:A。

本题主要考查的是贞观之治,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

6.B

西域都护的设置标志着西汉政府对西域地区的正式管辖,这是中国历史上第一次在西域地区设置的官职,负责管理西域地区的军事、政治、经济等事务,表明西域地区正式成为中国领土的一部分。这一事件发生在公元前60年,汉武帝时期,西域都护府设在乌垒(今新疆轮台县境内),标志着新疆地区正式成为中国不可分割的一部分,B正确;

陆上丝绸之路的开通虽然促进了东西方的经济文化交流,但本身并不直接说明新疆地区自古以来就是中国领土,排除A;

张骞两次出使西域,主要是为了开辟丝绸之路,加强与西域的联系,但并未直接表明新疆地区成为中国领土,排除C;

班超经营西域,是在东汉时期,他通过军事和政治手段巩固了汉朝在西域的影响力,但西域都护的设置更早,更直接地表明了新疆地区成为中国领土的事实,排除D。

故答案为:B。

本题考查了西域都护府,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

7.A

依据所学可知,史实即是对历史事件或历史人物的客观叙述,史论即对历史事件和历史人物的评论。汉武帝是具有雄才大略的政治家属于史论。

A项汉武帝是具有雄才大略的政治家属于史论,符合题意;

BCD三项都是对历史事件的客观叙述,属于历史史实,不符合题意;

故答案为A。

本题难度适中,考查学生对历史概念的理解及学生的分析能力。本题的关键点是分析题干,注意准确识记史实与史论的区别。

8.D

9.D

根据题干可知,历史事实,是指客观发生的历史事件。历史观点,是指从一定立场或角度出发,对历史事物所持的看法。“秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡”描述的是秦的暴政的看法,属于历史观点。

A项“夏朝建立了军队,制定刑法,设置监狱”描述的是夏朝的客观历史,属于历史事实,不符合题意;

B项“公元前1046年,周军在牧野与商军展开决战”描述的是商周决战的客观历史,属于历史事实,不符合题意;

C项“秦始皇下令烧毁了民间收藏的诸子百家书籍”描述的是秦始皇焚书的客观历史,属于历史事实,不符合题意;

D项秦的暴政加剧了社会矛盾,加速了秦的灭亡属于历史观点,符合题意;

故答案为D。

本题难度适中,考查历史观点和历史事实的区别及及学生的理解能力。理解并识记什么是历史史实,什么是历史观点的相关史实。

10.B

A:夏商周时期的时代特征是早期国家与社会变革,A项不符合题意;

B:根据题干和结合所学可知,秦汉时期的时代特征是统一多民族国家的建立和巩固,B项符合题意;

C:三国两晋南北朝时期的时代特征是政权分立与民族交融,C项不符合题意;

D:宋元时期的时代特征是民族关系发展和社会变化,D项不符合题意;

故答案为:B。

本题难度适中,考查秦汉时期的时代特征及学生的识记能力和分析问题的能力。

11.A

根据材料“刘备封马超为骠骑将军,兼任凉州(曹魏境内)牧;魏国任孙壹交州(吴国境内)牧;吴国任丁奉为徐州(曹魏境内)牧”并结合所学可知,魏蜀吴各国都将对方的领土纳入自身的行政管理体系,并设置相应的官员,这体现了魏蜀吴三国都想实现国家统一的愿望,A正确;

政权的正统性与其他政权关系不大,B错误。

开疆拓土不符合当时的实际,材料体现的是追求统一,C错误。

给敌对的政权制造压力说法错误,因为这个现象属于普遍现象,不能制造压力,D错误。

故答案为:A。

本题考点是三国政治。解题方法:结合三国时期的政治情况分析题干内容,然后与选项对比即可。

12.A

贾思勰写成《齐民要术》是在北朝北魏时期;蔡伦改进造纸术是在东汉时期;李时珍写成《本草纲目》是在明朝;毕昇发明活字印刷术是在北宋时期。所以正确的排列顺序应为②①④③,故选A。

本题主要考查中国古代科技成果。

13.错误;灵渠改为都江堰。

结合所学可知,战国时期的秦国李冰父子修建的都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一系统,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。故本题表述错误;应该把灵渠改为都江堰。

故答案为:错误;灵渠改为都江堰。

本题考查都江堰的知识。难度适中,掌握都江堰修建于战国时期,造福了成都平原,使其成为天府之国即可作答。

14.(1)错误

(2)错误

(3)正确

(4)正确

(5)正确

15.(1)兽皮衣服 理由:北京人不会缝制衣服

(2)铁制镰刀 理由:北京人使用打制石器,不会冶铁

(3)收割水稻 理由:北京人采集狩猎,不会农耕

(4)钻木取火 理由:北京人只会使用天然火

(5)毛毛 理由:北京人没有名字 陶锅:北京人不会制作陶器

北京人居住在山洞里,木屋在原始农耕时代才出现,因此错误一是:毛毛独自走出小木屋。掌握磨光和钻孔技术。用骨针缝制衣服的是山顶洞人,因此错误二是:穿着兽皮缝制的衣服。北京人使用打制工石器,镰刀属于磨制工具。因此错误三是:手里拿着一把镰刀。半坡原始居民开始种植粟。因此错误四是:割了一些粟。河姆渡原始居民开始种植水稻,因此错误五是:正在教同伴做稻米饭。

故答案为:

(1)兽皮衣服 理由:北京人不会缝制衣服

(2)铁制镰刀 理由:北京人使用打制石器,不会冶铁

(3)收割水稻 理由:北京人采集狩猎,不会农耕

(4)钻木取火 理由:北京人只会使用天然火

(5)毛毛 理由:北京人没有名字 陶锅:北京人不会制作陶器

本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用北京人、山顶洞人和河姆渡原始居民的生产生活状况。

16.(1) 目的:根治岷江水患,发展川西农业。作用:灌溉、防洪。

(2) 商路;丝绸之路。人物:张骞。意义;丝绸之路的开通﹐成为沟通东西方经济文化的桥梁。

(3) 北方农作物的栽培,施肥、牛耕等技术。

(4) 原因:水利工程的修建、国家政策的调整、先进物种的引入、农作物耕种技术的改进等。

17.(1)分封制,积极:稳定了政局,扩大统治范围,加强了对地方的控制。消极:后期由于诸侯王势力日益扩大,形成自己的割据势力。

(2)冶铜业/青铜业/金属冶炼业,BE

(3)对话:老子:“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”。孔子:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”(能答出孔子:以德治国,老子:无为而治即可)

(1)根据材料一“康侯是西周卫国的始封之君”并结合所学知识可知,为了巩固统治,西周实行分封制。周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯,诸侯必须服从周天子的命令,向周天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。作用:根据所学知识可知,西周通过分封诸侯,开发了边远地区,加强了周王室对全国的控制,使西周迅速发展成为疆域辽阔、对周边民族影响巨大的国家。

(2)部门:根据材料二“战国铜壶”“整个壶面刻画了200多个各具特色的人物形象,表现出精湛的技巧。”并结合所学知识可知,此文物反映了我国青铜铸造业的工艺水平。选择:根据材料二“第一层是竞射图、采桑图;第二层是宴乐舞武图、弋射和习射图;第三层为攻防图、水战图。”可知,“采桑图”“宴乐舞武图”反映了当时经济和社会生活状况。“竞射图”“弋射和习射图”“攻防图”“水战图”反映了战国时期的战争军事场面。故选B、E。

(3)对话:本题旨在考查孔子和老子关于治世的思想主张。老子在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。孔子在政治上推崇西周的制度,主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意。他反对苛政,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。

故答案为:

(1)政治制度:分封制。历史作用:稳定了政局,扩大统治范围,加强了对地方的控制。

(2)部门:青铜铸造业。选择:B、E。

(3)对话:孔子:以德治国(德政)。老子:无为而治。

(1)本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对分封制的认识。

(2)本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对青铜器的认识。

(3)本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对百家争鸣的认识。

18.(1)出土文献的史料:②传世文献的史料:①

历史结论:西汉时期我国已对西域进行管辖,统一多民族国家得到发展;汉朝时期对西域进行了有效管理。

(2)有利条件:唐代强大的国力;繁荣开放的环境;优越的地理位置;优秀艺人的集中;不同民族、宗教文化的交汇。

(3)主题:生活用具

材料:椅子线描稿

理由:椅子是游牧民族(或北方少数民族)的坐具,魏晋南北朝时期传入中原,改变和丰富了中原人的生活习惯和生活方式。可以从这壁画中了解魏晋南北朝时期民族交融或生活状况等情况。(民族交融和生活状况有其中一方面,且意思表达清楚即可)

示例2

主题:道路交通

材料:《张骞拜别汉武帝出使西域图》。

理由:西汉时,张骞出使西城,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域的联系,促进了东西方经济文化的交流。可以从这壁画中了解汉朝的民族关系和中外交流。(民族关系和中外交流有其中一方面,且意思表达清楚即可)

(1)分类:根据材料一①出自《汉书 西域传》可以得出它属于传世文献的史料;而②为20世纪90年代出土于甘肃敦煌的汉代悬泉置遗址的悬泉汉简,所以②属于出土文献的史料。根据材料一“从敦煌到盐泽(今罗布泊)之间,不仅设置亭堡,还在轮台(今新疆轮台)和渠犁(今新疆库尔勒)等处屯田”、“留下了该驿站与西域屯田官之间物资、文书传递的记载”,这些可以说明西汉时期我国已对西域进行管辖,统一多民族国家得到发展;而且汉朝还进行了屯田等一系列措施,说明汉朝时期对西域进行了有效管理。

(2)有利条件:根据材料二“盛唐强大的国力与开放的胸怀为敦煌的发展营造了良好的环境”可以得出唐代敦煌发展的有利条件有唐代强大的国力以及繁荣开放的环境;根据材料二“位于丝绸之路要冲的敦煌集中了来自中原、西域和其他地区的优秀艺人”可以得出唐代敦煌发展的有利条件有优越的地理位置以及优秀艺人的集中;根据材料二“不同教派在这里共处,不同民族在这里共同生活,敦煌飞天的造型衍变和绘画技法上达到鼎盛”可以得出唐代敦煌发展的有利条件有不同民族、宗教文化的交汇。

(3)理由:根据材料三,①为北魏壁画椅子线描稿,而这这少数民族的坐具在魏晋南北朝时期引入内地,体现出当时的民族融合。②为初唐壁画《张骞拜别汉武帝出使西域图》,张骞出使西域,为丝绸之路的开辟打下了基础,促进了各国的交流。结合所学知识进行说明即可,例如示例1主题:生活用具材料:椅子线描稿理由:椅子是游牧民族(或北方少数民族)的坐具,魏晋南北朝时期传入中原,改变和丰富了中原人的生活习惯和生活方式。可以从这壁画中了解魏晋南北朝时期民族交融或生活状况等情况。(民族交融和生活状况有其中一方面,且意思表达清楚即可)示例2主题:道路交通材料:①《张骞拜别汉武帝出使西域图》。理由:西汉时,张骞出使西城,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域的联系,促进了东西方经济文化的交流。可以从这壁画中了解汉朝的民族关系和中外交流。(民族关系和中外交流有其中一方面,且意思表达清楚即可)

故答案为:

(1)出土文献的史料:②;传世文献的史料:①;历史结论:西汉时期我国已对西域进行管辖,统一多民族国家得到发展;汉朝时期对西域进行了有效管理。

(2)有利条件:唐代强大的国力;繁荣开放的环境;优越的地理位置;优秀艺人的集中;不同民族、宗教文化的交汇。

(3)示例1主题:生活用具材料:椅子线描稿理由:椅子是游牧民族(或北方少数民族)的坐具,魏晋南北朝时期传入中原,改变和丰富了中原人的生活习惯和生活方式。可以从这壁画中了解魏晋南北朝时期民族交融或生活状况等情况。(民族交融和生活状况有其中一方面,且意思表达清楚即可)示例2主题:道路交通材料:①《张骞拜别汉武帝出使西域图》。理由:西汉时,张骞出使西域,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域的联系,促进了东西方经济文化的交流。可以从这壁画中了解汉朝的民族关系和中外交流。(民族关系和中外交流有其中一方面,且意思表达清楚即可)

(1)本题考查学生对材料的解读和分析能力,难度适中,考查学生对史料的认识以及西汉对西域管理的认识。

(2)本题考查学生对材料的解读和分析能力,难度适中,考查学生对唐代敦煌发展有利条件的认识。

(3)本题考查学生对材料的解读和分析能力,难度适中,考查学生对民族交融和张骞出使西域的认识。

同课章节目录