青海省西宁市海湖中学2024-2025学年七年级下学期历史开学考试试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 青海省西宁市海湖中学2024-2025学年七年级下学期历史开学考试试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-15 22:29:28 | ||

图片预览

文档简介

青海省西宁市海湖中学2024-2025学年七年级下学期

历史开学考试试卷

一、选择题(共30题;共60分)

1.魏晋时期,刘徽受《易经》中关于数量关系的启发创立了割圆术。南朝祖冲之用割圆术,求得了精确到第七位数字的圆周率,他还著有《易义辨》《孝经注》和《论语注》。据此可知当时( )

A.自然科学主要为儒学服务

B.世上研究圆周率的只有他们两人

C.科学技术指导了农业生产

D.科学家在前人基础上继承与创新

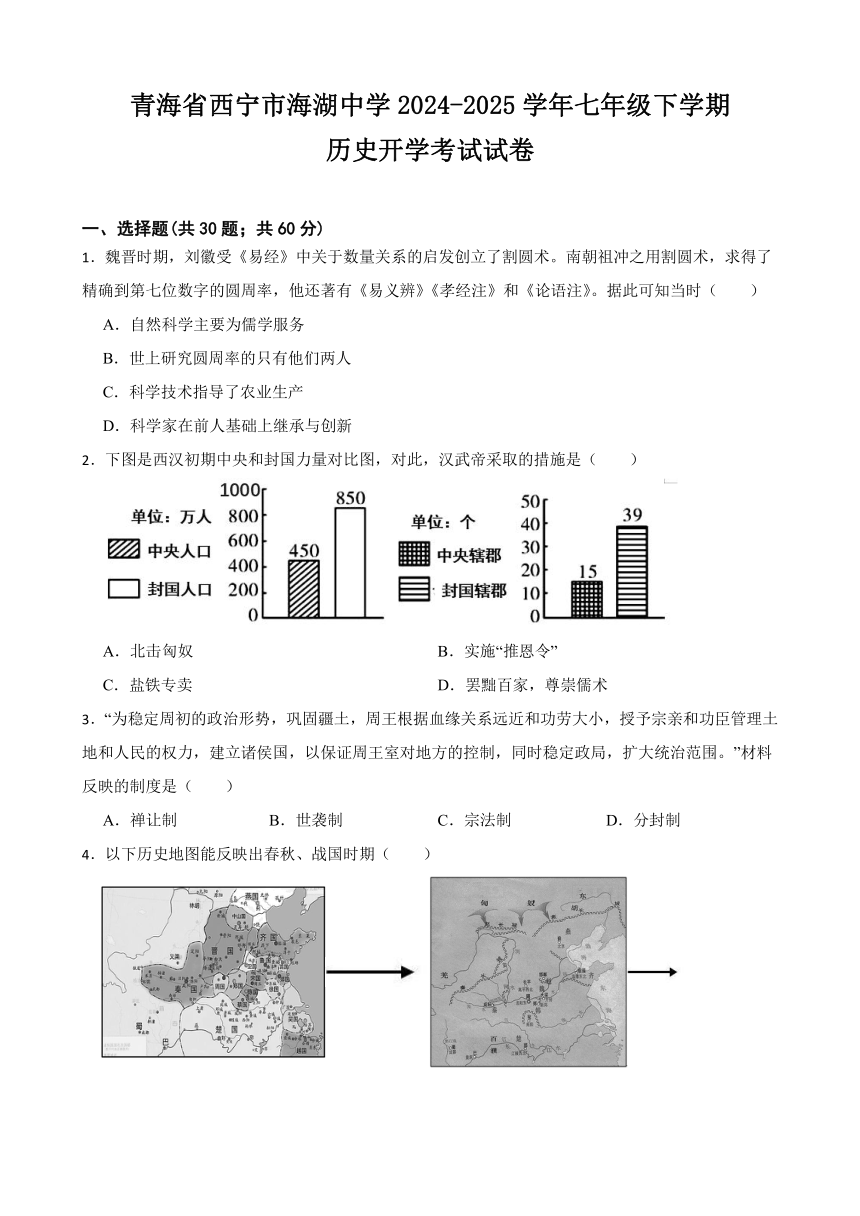

2.下图是西汉初期中央和封国力量对比图,对此,汉武帝采取的措施是( )

A.北击匈奴 B.实施“推恩令”

C.盐铁专卖 D.罢黜百家,尊崇儒术

3.“为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,授予宗亲和功臣管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王室对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。”材料反映的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.宗法制 D.分封制

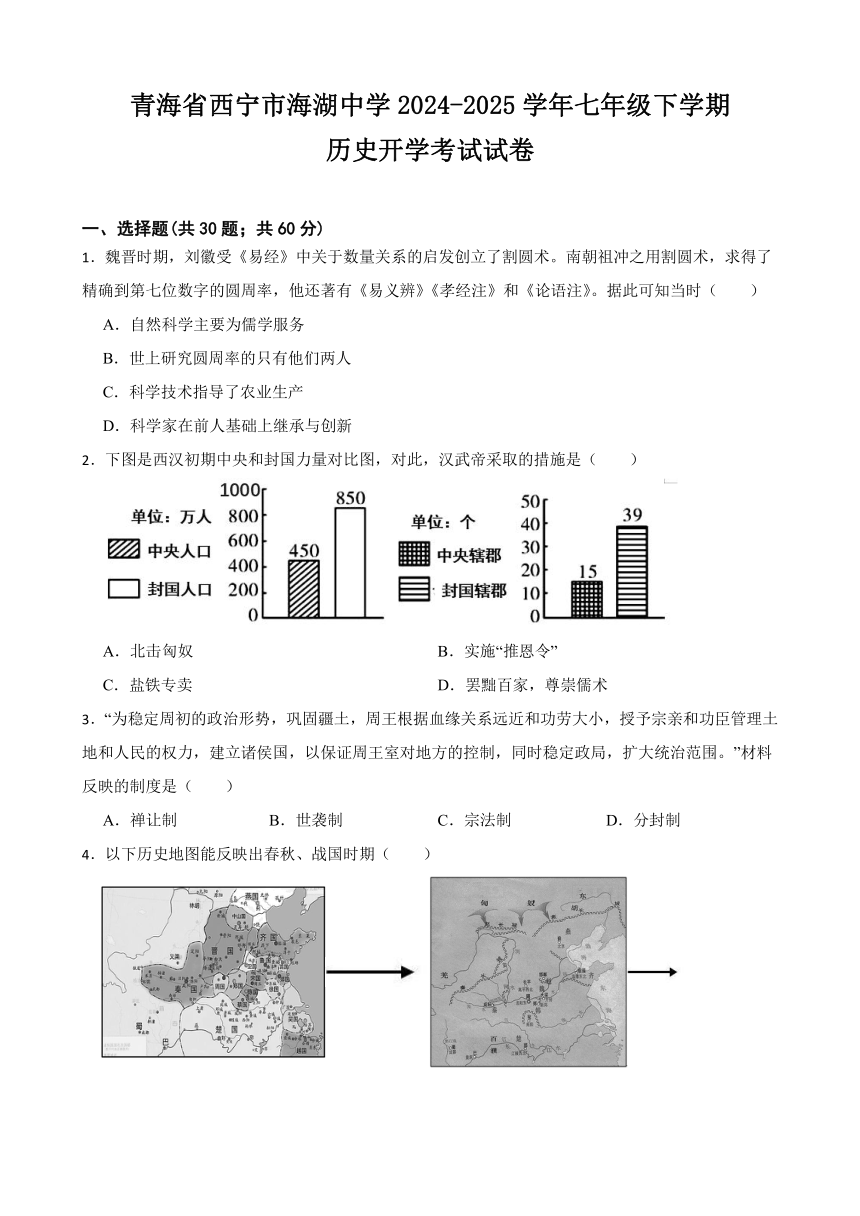

4.以下历史地图能反映出春秋、战国时期( )

A.春秋时期大国争霸 B.统一趋势不断增强

C.战国时期经济发展 D.战争不止社会倒退

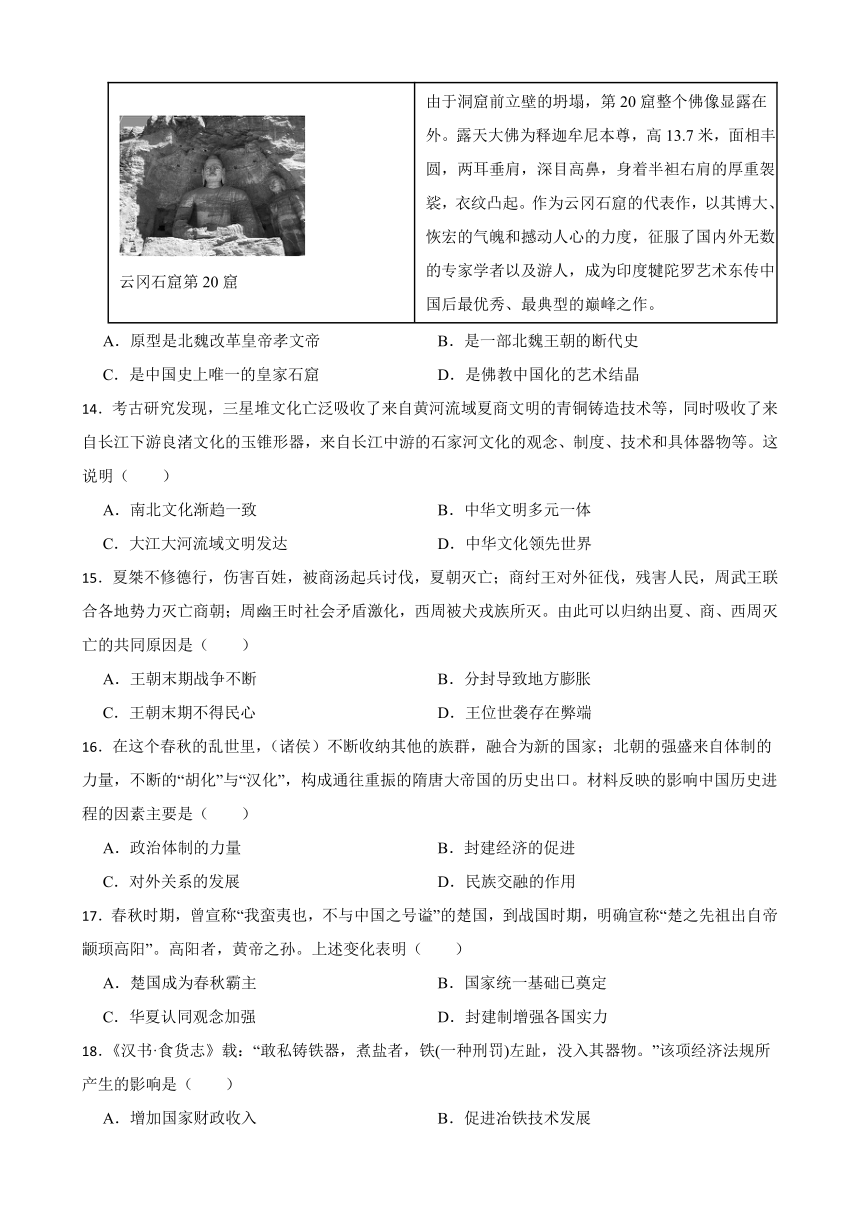

5.史料实证是历史学科核心素养之一,对下列图片反映的历史阶段信息解读有误的一项是:( )

A.反映了中国已步入阶级社会 B.反映了当时社会等级森严

C.反映了早期国家的政治状况 D.反映了社会经济高度繁荣

6.学会制作时间轴是历史学习的重要技能之一。下面是某同学在复习夏商周王朝的更替时制作的时间轴,其中朝代与史实对应正确的是( )

A.① B.② C.③ D.④

7.屈原写了许多优秀诗篇,其中充分表达对祖国和人民的热爱,成为千古传诵的抒情长诗的是( )

A.《诗经》 B.《论语》 C.《离骚》 D.《孟子》

8.《史记·商君列传》中有以下记载:“平斗桶、权衡、丈尺”,这与商鞅变法中的哪一项内容相关( )

A.确立县制 B.建立户籍制度

C.鼓励耕织 D.统一度量衡

9.诗词之美在于它所蕴含的独特文化魅力和所承载的精神追求、人文价值。下列诗句分别描绘历史上的相关史实,其中描写丝绸之路相关的是( )

A.一路驼铃响到西,万匹丝绸济美眉

B.百死千生坚如铁,佛经万卷返长安

C.舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城

D.汉家天子今神武,不肯和亲归去来

10.如下图为春秋战国时期诸侯国数量变化示意图。这一变化反映的趋势是( )

A.君主专制的强化 B.分裂割据的延续

C.中央官制的完善 D.统一进程的加速

11.战国时,它使成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”,被誉为“世界水利文化的鼻祖”。它是( )

A.灵渠 B.长江 C.都江堰 D.大运河

12.书法艺术是中华民族的文化瑰宝。下列书法作品有“天下第一行书”的美誉,其作者是( )

《兰亭集序》(摹本局部)

A.钟繇 B.王羲之 C.郦道元 D.贾思勰

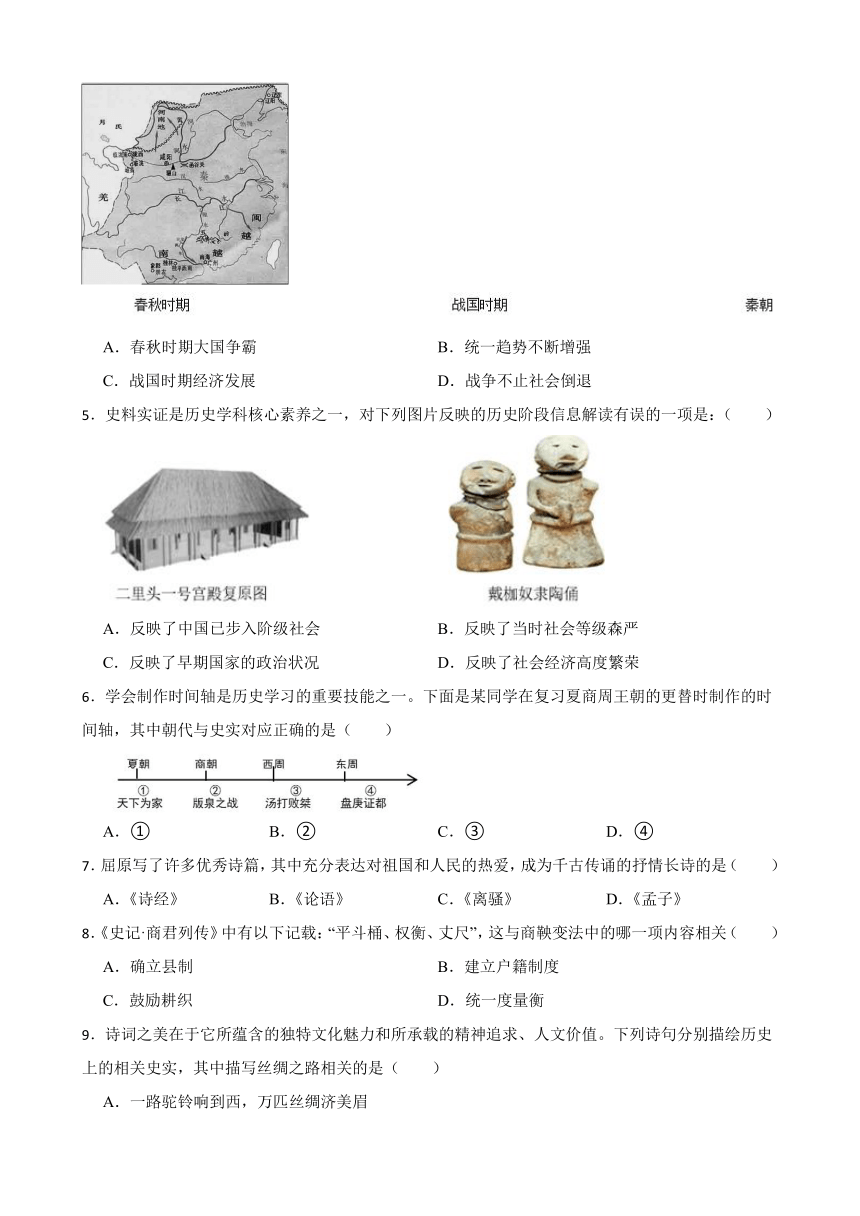

13.李华同学进入“云冈石窟全景漫游”平台,截图保存了第20窟佛像的图片,并做了相关记录。据此可知其( )

云冈石窟第20窟 由于洞窟前立壁的坍塌,第20窟整个佛像显露在外。露天大佛为释迦牟尼本尊,高13.7米,面相丰圆,两耳垂肩,深目高鼻,身着半袒右肩的厚重袈裟,衣纹凸起。作为云冈石窟的代表作,以其博大、恢宏的气魄和撼动人心的力度,征服了国内外无数的专家学者以及游人,成为印度犍陀罗艺术东传中国后最优秀、最典型的巅峰之作。

A.原型是北魏改革皇帝孝文帝 B.是一部北魏王朝的断代史

C.是中国史上唯一的皇家石窟 D.是佛教中国化的艺术结晶

14.考古研究发现,三星堆文化亡泛吸收了来自黄河流域夏商文明的青铜铸造技术等,同时吸收了来自长江下游良渚文化的玉锥形器,来自长江中游的石家河文化的观念、制度、技术和具体器物等。这说明( )

A.南北文化渐趋一致 B.中华文明多元一体

C.大江大河流域文明发达 D.中华文化领先世界

15.夏桀不修德行,伤害百姓,被商汤起兵讨伐,夏朝灭亡;商纣王对外征伐,残害人民,周武王联合各地势力灭亡商朝;周幽王时社会矛盾激化,西周被犬戎族所灭。由此可以归纳出夏、商、西周灭亡的共同原因是( )

A.王朝末期战争不断 B.分封导致地方膨胀

C.王朝末期不得民心 D.王位世袭存在弊端

16.在这个春秋的乱世里,(诸侯)不断收纳其他的族群,融合为新的国家;北朝的强盛来自体制的力量,不断的“胡化”与“汉化”,构成通往重振的隋唐大帝国的历史出口。材料反映的影响中国历史进程的因素主要是( )

A.政治体制的力量 B.封建经济的促进

C.对外关系的发展 D.民族交融的作用

17.春秋时期,曾宣称“我蛮夷也,不与中国之号谥”的楚国,到战国时期,明确宣称“楚之先祖出自帝颛顼高阳”。高阳者,黄帝之孙。上述变化表明( )

A.楚国成为春秋霸主 B.国家统一基础已奠定

C.华夏认同观念加强 D.封建制增强各国实力

18.《汉书·食货志》载:“敢私铸铁器,煮盐者,铁(一种刑罚)左趾,没入其器物。”该项经济法规所产生的影响是( )

A.增加国家财政收入 B.促进冶铁技术发展

C.改变社会经济结构 D.推广普及铁制农具

19.下列反映西周历史的电影场景,明显不符合史实的是( )

A.周王使用青铜器祭祀 B.奴隶使用铁农具进行劳动生产

C.王宫中摆放着玉器 D.都城镐京商业比较繁荣

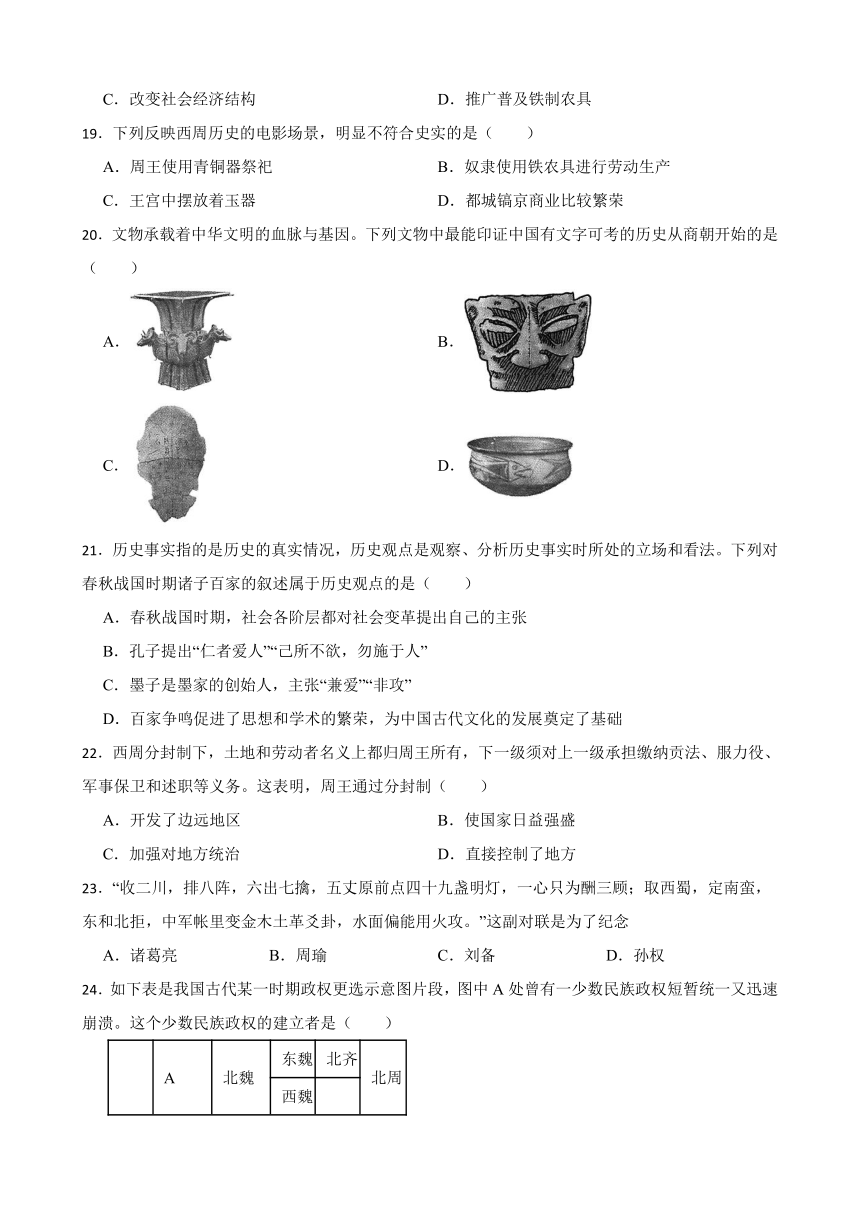

20.文物承载着中华文明的血脉与基因。下列文物中最能印证中国有文字可考的历史从商朝开始的是( )

A. B.

C. D.

21.历史事实指的是历史的真实情况,历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。下列对春秋战国时期诸子百家的叙述属于历史观点的是( )

A.春秋战国时期,社会各阶层都对社会变革提出自己的主张

B.孔子提出“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”

C.墨子是墨家的创始人,主张“兼爱”“非攻”

D.百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,为中国古代文化的发展奠定了基础

22.西周分封制下,土地和劳动者名义上都归周王所有,下一级须对上一级承担缴纳贡法、服力役、军事保卫和述职等义务。这表明,周王通过分封制( )

A.开发了边远地区 B.使国家日益强盛

C.加强对地方统治 D.直接控制了地方

23.“收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里变金木土革爻卦,水面偏能用火攻。”这副对联是为了纪念

A.诸葛亮 B.周瑜 C.刘备 D.孙权

24.如下表是我国古代某一时期政权更选示意图片段,图中A处曾有一少数民族政权短暂统一又迅速崩溃。这个少数民族政权的建立者是( )

A 北魏 东魏 北齐 北周

西魏

西晋 东晋 宋 齐 梁 陈

A.匈奴族 B.氐族 C.鲜卑族 D.羌族

25.“边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐。无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。”唐朝诗人张籍在《凉州词》中,采用以声传影的艺术手法,描述了一支商队经由河西走廊前往西域的画面。这一画面反映的是( )

A.蒙恬北击匈奴 B.丝绸之路贸易

C.佛教传入中国 D.西域都护的设置

26.《史记》和《资治通鉴》是我国古代史书的典范。在这两部史书里都能查阅到的史实所涉及的时期是下列示意图中的( )

A.A B.B C.C D.D

27.毛泽东诗词《沁园春·雪》中写道:“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。”这里提到了“秦皇汉武”,能将二者归纳到一起的主题是( )

A.奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

B.统一多民族封建国家的建立和巩固

C.孕育统一和民族交融

D.繁荣与开放的时代

28.秦朝和隋朝是我国历史上两个非常相似的朝代,下列属于它们相似之处的一项是( )

①都结束了长期分裂局面,完成全国统一 ②都创立了对后世有重大影响的制度

③灭亡的根本原因都是统治者的暴政 ④都修建了重大的工程

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②

29.下图是汉字“妆”的演变历程。据此判断( )

甲骨文 金文 小篆 隶书 楷书

A.汉字的发展一脉相承 B.汉字不具备象形特征

C.汉字造字方法固定单一 D.甲骨文反映商周历史

30.南京被称为“六朝古都”,意为曾有六个王朝建都于此,其中叙述正确的是( )

A.西晋、东晋、南朝 B.吴国、西晋、东晋

C.吴国、东晋、南朝 D.吴国、西晋、南朝

二、综合题(共2题;共30分)

31.多元文明·交流互鉴

材料一 公元前800年至公元前200年间是人类文明的“轴心时代”。在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师,例如古希腊有苏格拉底,中国有孔子。虽然古代中国和古希腊之间有千山万水的阻隔,但在那时却有许多相通的地方,在思想上他们都重视人的作用,强调伦理道德。他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,一直影响着人类的生活。

——摘编自【德】卡尔·雅斯贝斯《历史的起源与目标》

孔子(公元前551-前479年) 苏格拉底(公元前469-前399年)

思想主张 他的思想核心是_①,主张统治者“为政以德”,爱惜民力、体察民意 他致力于探讨人生哲理和社会伦理,强调知识的作用,还主张人应该“认识你自己”

影响 ② 开创希腊哲学新方向,使哲学成为一门研究“人”的学问。他的理性精神对后世西方哲学产生深远影响。

(1)依据材料一并结合所学,将①②处补充完整。指出“轴心时代”孔子与苏格拉底思想的相同点。

材料二 丝绸之路示意图

(2)依据材料三,判断示意图所属的朝代并说明理由。从①和③中任选一项,结合所学,解释其与丝绸之路的关系。

材料三 中央政府设置都护,还“立屯田于膏腴(肥沃)之野,列邮(邮驿)于要害之处”,保证了丝绸之路的畅通。丝绸之路的开通还为国内的商人提供了巨大的市场,刺激了国内的商人积极参与开拓丝绸之路的进程。中国的丝织品、科技、文化等也吸引着西方诸国使节的东来。这种双向的需求促进了丝绸之路的繁盛。丝绸之路将欧亚大陆上的几大文明连接了起来,促进几大文明的汇集与交流。

——摘编自董莉莉《丝绸之路与汉王朝的强盛》

(3)依据材料三,说出丝绸之路畅通的原因。概括丝绸之路的影响。

32.循着历史留下的印记,我们可以直观地感受那个时代。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二

材料三 在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展。与此同时,中原的“诸夏”在同周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争中,出现了大规模的民族交融。

材料四 秦昭王时,蜀郡郡守李冰总结以往的治水经验,主持修建了著名的某水利工程。这项水利工程的主体是将途经某地的岷江分为内、外江,调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉;涨水季节将水调往外江,保证某地的安全。

材料五 民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

——摘编自《孟子》

(1)材料一中两幅图片分别代表的是我国哪两个王朝的遗址?

(2)结合所学回答图一青铜器的历史地位,图二青铜器出土的地点,图三文物最早的发现者是谁。谈谈你对这些图片所反映信息的感受

(3)根据材料三并依据所学,分析春秋时期诸侯争霸有何影响。(至少答出两点)

(4)材料四反映的是哪一水利工程?结合所学知识,分析这座水利工程的作用。

(5)材料五反映了孟子政治上怎样的主张?他认为统治者治国平天下的根本条件是什么?

答案解析部分

1.D

题干信息“刘徽受《易经》中关于数量关系的启发创立了割圆术。南朝祖冲之用割圆术,求得了精确到第七位数字的圆周率,他还著有《易义辨》《孝经注》和《论语注》”,说明中国古代科学家在前人基础上继承与创新,D正确;

“自然科学主要为儒学服务”材料无法体现,且不符合史实,A错误;

“世上研究圆周率的只有他们两人”说法错误,研究圆周率的并非只有他们两人,B错误;

材料没有反映“科学技术指导了农业生产”,C错误。

故答案为:D。

本题考点是魏晋南北朝科技。解题方法:结合所学分析题干中魏晋南北朝科技发展的基本情况,然后与选项对比即可。

2.B

根据图示结合所学知识可知,西汉初,诸侯王势力强大,各自独霸一方,生活骄奢淫逸,政治上甚至公开反抗朝廷派来的官吏,有的还企图谋反。为加强中央集权,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小。汉武帝随后又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,诸侯王从此一蹶不振,B项正确;

汉武帝在军事上北击匈奴,图示没有涉及,排除A项;

汉武帝在经济方面实行盐铁专卖,有利于加强中央对经济的管控,题干没有涉及,排除C项;

汉武帝在思想方面实行“罢黜百家,尊崇儒术”,加强思想控制,题干没有涉及,排除D项。

故选B项。

本题难度适中,考查汉武帝推进大一统的措施及学生对历史史实的准确识记和理解能力。掌握“推恩令”的内容和影响。

3.D

据题干“为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,授予宗亲和功臣管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王室对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。”和所学知识可知,西周建立后,为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权利,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。这一政策被称为分封制,故选D项。

禅让制是中国上古时期推举部落首领的一种方式,排除A项;

世袭制就是名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承,排除B项;

宗法制是按照血统远近以区别亲疏的制度,嫡长子继承制度是最突出的特点,排除C项。

故答案为;D。

本题是材料型选择题,主要知识考点是分封制,主要考查学生的材料解读分析能力,解答此题应仔细阅读材料,运用所学知识提炼材料信息主旨,掌握相关基础史实。

4.B

5.D

两张图片只能反映当时的政治发展状况,不能直接得出经济高度繁荣的结论,且夏朝的社会经济也不可能高度繁荣,D项符合题意;

宫殿为王公贵族居住,奴隶制又为奴隶主所用,这说明当时的中国已经步入阶级社会,且社会等级制度森严,AB两项不符合题意,排除;

两张图片都反映了当时奴隶制的发展状况,借此我们可以了解早期国家的政治状况,C项不符合题意,排除;

故答案为: D。

解答本题的关键是理解两幅图片包含的信息。

6.A

7.C

结合所学知识,战国时期,楚国的屈原等人吸收民歌精华,采用楚国方言,用浓郁的情感和丰富的想象,创作出一种新体诗歌“楚辞”。屈原写了许多优秀诗篇,代表作《离骚》充分表达了对祖国和人民的热爱,是千古传诵的抒情长诗,C符合题意;

《诗经》共有305篇诗歌,分为“风”“雅”“颂”三部分。《诗经》关注现实,所收诗歌中,有的反映民俗民情,有的歌颂美好爱情,有的赞扬劳动者勤劳勇敢,有的批判统治者剥削压迫,但作者并不是屈原,排除A;

《论语》属于儒家经典,是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,与屈原无关,排除B;

《孟子》记录的是战国思想家孟子的思想,与屈原无关,排除D。

故答案为:C。

本题考查百家争鸣的知识。难度适中,理解题干信息,掌握百家争鸣的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

8.D

根据“平斗桶、权衡、丈尺”可知,材料工具属于度量衡,因此上述措施指的是统一度量衡,D符合题意;

建立县制加强了中央集权,与材料无关,排除A;

建立户籍制度强化基层治理,与材料无关,排除B;

奖励耕织促进了经济的发展,与材料无关,排除C。

故答案为:D。

本题考查商鞅变法的知识。难度适中,理解题干信息,掌握商鞅变法的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

9.A

根据选项“一路驼铃响到西,万匹丝绸济美眉”可知涉及的是丝绸之路,它的开通促进了东西方的物质文化交流,A项正确;

根据选项“百死千生坚如铁,佛经万卷返长安”可知反映的是玄奘西行,为中国佛教的发展作出了重大贡献,排除B项;

根据选项“舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城”可知反映的是鉴真东渡,为中日文化交流作出了突出贡献,排除C项;

根据选项“汉家天子今神武,不肯和亲归去来”可知反映的是民族关系,排除D项。

故答案为:A。

本题考查学生对基础知识的记忆、迁移与运用能力。理解并识记丝绸之路以及意义。

10.D

D:根据题干“春秋战国时期诸侯国数量变化示意图”可知,从公元前770年到公元前221年,诸侯国数量从较多逐渐减少到最终只剩下秦国统一全国。这一变化趋势说明众多诸侯国逐渐被兼并,国家越来越走向统一,统一进程在加速,D项符合题意;

A:君主专制是从秦朝开始建立,春秋战国时期,尚未形成君主专制制度,A项不符合题意;

B:从示意图可以看出,诸侯国数量随着时间推移不断减少,这表明分裂割据的局面不是在延续,而是在逐渐走向统一,B项不符合题意;

C:中央官制的完善主要涉及朝廷内部官员的设置、职责分工等方面的变化。而示意图展示的是诸侯国数量的变化,与中央官制并无直接关联,C项不符合题意;

故答案为:D。

本题考查春秋战国,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.C

据题干“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”,被誉为“世界水利文化的鼻祖”并结合所学知识可知,战国时期秦国郡守李冰在岷江流域主持修建的大型水利工程——都江堰,使成都平原成为“天府之国”,故选C项。

灵渠是秦朝时期开凿的,不符合题意,排除A项;

长江不是人工开凿的运河,不符合题意,排除B项;

大运河是隋炀帝时期开凿的,不符合题意,排除D项。

故答案为:C。

本题主要知识考点是都江堰。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握都江堰的相关史实。

12.B

13.D

14.B

根据题干“三星堆文化亡泛吸收了来自黄河流域夏商文明的青铜铸造技术等,同时吸收了来自长江下游良渚文化的玉锥形器,来自长江中游的石家河文化的观念、制度、技术和具体器物等”和所学知识可知,材料反映了三星堆文化吸收了不同地区的各种文明、文化因素,体现了中华文明多元一体的特征。

A项材料反映了三星堆文化吸收了不同地区的各种文明、文化因素,不能体现南北文化渐趋一致,不符合题意;

B项中华文明多元一体理解正确,符合题意;

C项材料反映了三星堆文化吸收了不同地区的各种文明、文化因素,不能体现大江大河流域文明发达,不符合题意;

D项材料强调的是中华文明多元一体,没有同世界其他地区比较,不能说明中华文化领先世界,不符合题意;

故答案为B。

本题难度适中,考查中华文明多元一体,要求运用所学解读题干信息。

15.C

根据题干信息“夏桀不修德行,伤害百姓,被商汤起兵讨伐,夏朝灭亡;商纣王对外征伐,残害人民,周武王联合各地势力灭亡商朝;周幽王时社会矛盾激化,西周被犬戎族所灭”并结合所学知识可知,夏、商、西周末代统治者,实行残暴统治,阶级矛盾激化,最终导致政权覆灭,因此选项“王朝末期不得民心”属于夏、商、西周灭亡的共同原因,C符合题意;

题干强调的是三代灭亡是由于统治残暴,不得民心,与王朝末期战争不断和王位世袭存在弊端不符,排除AD;

只有西周实行分封制,与夏朝和商朝无关,排除B。

故答案为:C。

本题考查夏商西周的更替的知识。难度适中,理解题干信息,掌握夏商西周更替的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

16.D

D:根据题干“春秋乱世收纳其他的族群,北朝不断的‘胡化’与‘汉化’”可知,题干说明民族交融对中国历史发展进程的作用,D项符合题意;

A:北朝的民族交融来自政治体制的力量,而春秋时期的民族交融与诸侯争霸战争有关,A项不符合题意;

B:春秋时期处在奴隶社会末期,春秋时期的民族交融与封建经济无关,B项不符合题意;

C:题干反映的是对内的民族交融,与对外关系无关,C项不符合题意;

故答案为:D。

本题考查民族交融的作用,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

17.C

根据题干“春秋时期,曾宣称‘我蛮夷也,不与中国之号谥’的楚国,到战国时期,明确宣称‘楚之先祖出自帝颛顼高阳’。高阳者,黄帝之孙。”结合所学可知,从春秋时期楚国认为自己是蛮夷,不与中原交往,到了战国时期认为楚国是黄帝的后代,说明当时的华夏认同观念逐渐增强,C符合题意;

华夏认同和诸侯争霸无关,排除A;

国家统一基础是靠着兼并战争奠定的,排除B;

当时封建制度没有建立,排除D。

故答案为:C。

本题考查春秋战国时期的战争。难度适中,理解题干信息,掌握春秋战国时期的民族交融,分析选项利用排除法即可作答。

18.A

由题干信息“‘敢私铸铁器,煮盐者,铁(一种刑罚)左趾,没入其器物’”结合所学知识可知,这反映的是西汉实行盐铁官营政策。汉武帝时,为增加政府财政收入,打击工商业者,实行盐铁官营政策,A正确;

实行盐铁官营政策,目的是增加政府收入,并非促进冶铁技术发展,B错误;

社会经济经构是指国民经济中不同的经济成分、不同的产业部门及社会再生产各方面在组成国民经济整体时相互的适应性、量的比例以及排列关联的状况,这并非实行盐铁官营政策的目的,C错误;

实行盐铁官营政策,目的是增加政府收入,并非推广普及铁制农具,D错误。

故答案为:A。

本题考点是汉朝盐铁官营。解题方法:结合西汉盐铁官营的基本知识分析题干内容,然后与选项对比即可。

19.B

结合所学知识可知,西周时期仍然处于青铜时代,铁器在中国的大规模使用始于春秋时期,因此在西周不存在奴隶使用铁农具进行劳动生产的情况,B项符合题意,选择B;

青铜作为主要金属材料用于制作工具和兵器,特别是在祭祀活动中广泛使用,A项不符合题意,排除A;

玉器自新石器时代以来就被视为珍贵器物,因此王宫中摆放玉器符合史实, C项不符合题意,排除C;

西周时期,镐京作为都城,商业活动逐步发展,商业较繁荣也是可能的,D项不符合题意,排除D。

故答案为:B。

本题考查西周时期的知识。难度适中,理解题干信息,掌握西周时期的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

20.C

根据所学可知,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早,体系最完整的文字,其内容记载了商朝时期祭祀、战争、农牧业、官制等内容,所以甲骨文印证了中国有文字可考的历史从商朝开始,C项正确;

A是四羊方尊,B是三星堆发现的青铜面具,均属于青铜器,与文字无关,排除AB两项;

D是原始农耕时期的陶器,与文字无关,排除D项。

故答案为:C。

本题侧重于考查甲骨文,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握,较好的考查了学生历史学科的核心素养。

21.D

历史事实指的是历史的真实情况,历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。ABC是历史史实;D是对百家争鸣作用的看法,是历史观点,符合题意。

故答案为:D

本题考查了百家争鸣的有关知识,难度适中。学生要列表格掌握各学派的代表人物、思想主张,要理解历史史实和历史观点的区别。

22.C

根据题干材料,由“下一级须对上一级承担缴纳贡法、服力役、军事保卫和述职等义务”,结合所学知识可知,西周初年,周王为了巩固政治形势,巩固疆土,根据血缘关系的远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,确立分封制。因此材料表明,周王通过分封制加强了对地方的控制,C符合题意;

开发了边远地区、使国家日益强盛,与题干内容“下一级须对上一级承担缴纳贡法、服力役、军事保卫和述职等义务”没有联系,排除AB;

直接控制了地方,不符合史实,因为西周通过分封制对地方实行间接统治,排除D。

故答案为:C。

本题考查分封制的知识。难度适中,理解题干信息,掌握分封制的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

23.A

据题干“收二川,排八阵,七擒六出,五丈原前点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里变金木土革爻卦,水面偏能用火攻”可知,题干说的是诸葛亮,“取西蜀”指的是赤壁之战后,诸葛亮协助刘备进入四川并占领四川;“东和北拒”是指确定了联和江东的孙权抗击北方的曹操的战略。“水面偏能用火攻”指的是赤壁之战。在赤壁之战中,周瑜指挥孙刘联军以火攻曹军战船,大败曹操,是历史上发生在长江流域的一次以少胜多的著名战役.这副对联是为了纪念诸葛亮,A符合题意。

BCD不符合题意,排除。

故答案为:A。

本题考查赤壁之战的知识。难度适中,理解题干信息,掌握赤壁之战的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

24.B

25.B

根据材料和所学知识可知,张籍在《凉州词》中描述了一支商队经由河西走廊前往西域的画面,其中“无数铃声遥过碛,应驮白练到安西”描绘了长长的驼队行进在沙漠上,驼铃发出悦耳的声响,运载丝绸的商队前往安西,这正是丝绸之路贸易的生动写照,B项正确;

蒙恬北击匈奴是秦朝时期的历史事件,而《凉州词》反映的是唐朝时期的情况,排除A项;

张籍的《凉州词》主要描绘的是商队贸易的场景,并没有涉及到佛教传入的内容,排除C项;

西域都护是西汉时期设置的管理西域的机构,而《凉州词》反映的是唐朝时期河西走廊的商队贸易情况,排除D项。

故选B项。

本题难度适中,考查唐代的丝绸之路的相关史实,要求运用所学解读题干信息。

26.B

27.B

28.A

29.A

根据材料观察“妆”字演变的简单历程可知,其从甲骨文先后演变为金文、小篆、隶书、楷书,其演变历程由繁到简,体现了汉字的发展是一脉相承。

A项汉字的发展一脉相承理解正确,符合题意;

B项汉字是具备象形特征,不符合题意;

C项汉字有多种造字方法,不符合题意;

D项甲骨文是商周时期刻在龟甲或兽骨上的文字,是可以反映商周时期的历史,但在题干中未涉及,不符合题意;

故答案为A。

本题难度适中,考查文字演变及学生的分析能力,要求运用所学解读题干信息。

30.C

222年,孙权称王,国号吴,都建业(今南京)317年,皇族司马睿重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”。420年后在中国南方地区相继出现了宋、齐、梁、陈四个政权,都城都在建康(今南京).所以西晋都城不在南京。

ABD三项中的西晋都城在洛阳,263年魏灭蜀,266年司马炎建立晋朝,定都洛阳,史称西晋,不符合题意;

C项吴国、东晋、南朝,符合题意;

故答案为。C

本题难度适中,考查古代以南京为都城的政权及学生的识记能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

31.(1) ①:仁。

②:孔子的学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响。

相同点:在内容方面文化成果多样;产生了大批思想家;都对后世影响深远;成为东西方文化的源头。

(2) 朝代:西汉。理由:西汉时期,汉武帝两次派张骞出使西域;西汉时期在西域地区设立西域都护府。

示例①;张骞出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

示例③:通过丝绸之路,汉代的丝绸得以传入遥远的欧洲。

(3) 原因:政府设西域都护府、进行屯田、设驿站作为保障。

影响:成为东西方往来的大动脉,促进了东西方经济、文化交流;促进了欧亚大陆不同文明的进一步联系。

(1)①:结合所学孔子的知识可知,孔子的核心思想是“仁”;

②:结合所学孔子的知识可知,孔子是儒家学派的创始人,他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书。孔子的学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响;

相同点:根据材料一“在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师,......在思想上他们都重视人的作用,强调伦理道德。他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,一直影响着人类的生活”,可从文化成果、产生的思想家、对后世的影响、东西方文化的源头等角度进行分析,例如在内容方面文化成果多样;产生了大批思想家;都对后世影响深远;成为东西方文化的源头;

(2)

朝代、理由:根据材料二“丝绸之路示意图”上的“张骞、西域都护府”等信息并结合所学知识可知,西汉时期,汉武帝两次派张骞出使西域;西汉时期在西域地区设立西域都护府,因此,可确定所属的是朝代是西汉;

示例①;结合所学张骞出使西域和丝绸之路的关系可知,张骞出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础;

示例③:根据图示信息“凯撒穿丝袍去剧场,引领罗马的丝绸热”并结合所学丝绸之路的知识可知,通过丝绸之路,汉代的丝绸得以传入遥远的欧洲;

(3)

原因:根据材料三“中央政府设置都护,还‘立屯田于膏腴(肥沃)之野,列邮(邮驿)于要害之处’,保证了丝绸之路的畅通”可知,政府设西域都护府、进行屯田、设驿站作为保障;

影响:根据材料三“丝绸之路的开通还为国内的商人提供了巨大的市场,刺激了国内的商人积极参与开拓丝绸之路的进程。中国的丝织品、科技、文化等也吸引着西方诸国使节的东来”可得出,成为东西方往来的大动脉,促进了东西方经济、文化交流;根据材料三“丝绸之路将欧亚大陆上的几大文明连接了起来,促进几大文明的汇集与交流”可得出,促进了欧亚大陆不同文明的进一步联系;

故答案为: (1)①:仁。

②:孔子的学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响。

相同点:在内容方面文化成果多样;产生了大批思想家;都对后世影响深远;成为东西方文化的源头。

(2)朝代:西汉。理由:西汉时期,汉武帝两次派张骞出使西域;西汉时期在西域地区设立西域都护府。

示例①;张骞出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

示例③:通过丝绸之路,汉代的丝绸得以传入遥远的欧洲。

(3)原因:政府设西域都护府、进行屯田、设驿站作为保障。

影响:成为东西方往来的大动脉,促进了东西方经济、文化交流;促进了欧亚大陆不同文明的进一步联系。

(1)本题的第一问,考察学生的运用能力,解答时,依据材料信息,再结合对课本基础知识的理解识记回答;第二问是考查学生的理解识记能力,解答时,依据材料信息,再结合所学知识,分析两者的相同点回答;

(2)本题考查学生的运用能力。解答时,第一问需要学生一句材料信息即地图,看懂地图中的时间,把它和所学知识结合进行分析识记回答;第二问是考查学生的理解能力,解答时,解答时,在第一问基础上,结合对两者关系的理解回答;

(3)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,从材料中找出相关句子回答,答案就在材料中;第二问是考查学生的概括能力,解答时,依据材料信息,从材料中找出相关句子,对这些句子进行概括回答。

32.(1)夏朝,商朝。

(2)地位:是迄今世界上出土的最重的青铜器。地点:四川。发现者:王懿荣。感受:通过这些图片可以了解古代的青铜器和文字的发展情况。

(3)出现走向统一的趋势;出现民族融合。

(4)水利工程:都江堰。作用:防洪、灌溉、水运等。

(5)主张:民贵君轻。条件:得民心。

(1)根据材料“二里头遗址”可知反映的是夏朝的遗址;根据材料“殷墟遗址”可知,反映的是商朝遗址。

(2)根据材料“司母戊鼎”并结合所学可知,司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器;地点:根据材料“三星堆青铜面具”并结合所学可知,三星堆遗址位于中国四川省广汉市,是一座由众多古文化遗存分布点所组成的一个庞大的遗址群,也是全国重点文物保护单位;发现者:根据材料“刻有文字的甲骨”可知,反映的是甲骨文,王懿荣是发现甲骨文的第一人;感受:根据三幅图片并结合所学可知,通过这些图片可以了解古代的青铜器和文字的发展情况。

(3)根据材料“在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展”可知,随着一些小的诸侯国被灭掉,出现了走向统一的趋势;根据材料“同周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争中,出现了大规模的民族交融”可知,战争也促使社会出现了民族大融合的现象。

(4)根据材料“蜀郡守李冰”“岷江修鱼嘴,分为内、外江,调节两江水量”可知反映的是都江堰;作用:根据材料“分为内、外江,调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉;涨水季节将水调往外江,保证某地的安全”可知,都江堰有防洪、灌溉、水运等作用。

(5)根据材料“民为贵,社稷次之,君为轻”可知,孟子主张民贵君轻;条件:根据材料”得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫”可知,孟子认为统治者治国平天下的根本条件是得民心。

故答案为:(1)夏朝,商朝。

(2)地位:是迄今世界上出土的最重的青铜器。地点:四川。发现者:王懿荣。感受:通过这些图片可以了解古代的青铜器和文字的发展情况。

(3)出现走向统一的趋势;出现民族融合。

(4)水利工程:都江堰。作用:防洪、灌溉、水运等。

(5)主张:民贵君轻。条件:得民心。

本题难度适中,考查夏朝的遗址,青铜器,春秋时期诸侯争霸的影响,都江堰,孟子的思想主张等知识及学生的识记能力和分析问题的能力,理解并识记夏朝的遗址,青铜器,春秋时期诸侯争霸的影响,都江堰,孟子的思想主张等相关史实。

历史开学考试试卷

一、选择题(共30题;共60分)

1.魏晋时期,刘徽受《易经》中关于数量关系的启发创立了割圆术。南朝祖冲之用割圆术,求得了精确到第七位数字的圆周率,他还著有《易义辨》《孝经注》和《论语注》。据此可知当时( )

A.自然科学主要为儒学服务

B.世上研究圆周率的只有他们两人

C.科学技术指导了农业生产

D.科学家在前人基础上继承与创新

2.下图是西汉初期中央和封国力量对比图,对此,汉武帝采取的措施是( )

A.北击匈奴 B.实施“推恩令”

C.盐铁专卖 D.罢黜百家,尊崇儒术

3.“为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,授予宗亲和功臣管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王室对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。”材料反映的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.宗法制 D.分封制

4.以下历史地图能反映出春秋、战国时期( )

A.春秋时期大国争霸 B.统一趋势不断增强

C.战国时期经济发展 D.战争不止社会倒退

5.史料实证是历史学科核心素养之一,对下列图片反映的历史阶段信息解读有误的一项是:( )

A.反映了中国已步入阶级社会 B.反映了当时社会等级森严

C.反映了早期国家的政治状况 D.反映了社会经济高度繁荣

6.学会制作时间轴是历史学习的重要技能之一。下面是某同学在复习夏商周王朝的更替时制作的时间轴,其中朝代与史实对应正确的是( )

A.① B.② C.③ D.④

7.屈原写了许多优秀诗篇,其中充分表达对祖国和人民的热爱,成为千古传诵的抒情长诗的是( )

A.《诗经》 B.《论语》 C.《离骚》 D.《孟子》

8.《史记·商君列传》中有以下记载:“平斗桶、权衡、丈尺”,这与商鞅变法中的哪一项内容相关( )

A.确立县制 B.建立户籍制度

C.鼓励耕织 D.统一度量衡

9.诗词之美在于它所蕴含的独特文化魅力和所承载的精神追求、人文价值。下列诗句分别描绘历史上的相关史实,其中描写丝绸之路相关的是( )

A.一路驼铃响到西,万匹丝绸济美眉

B.百死千生坚如铁,佛经万卷返长安

C.舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城

D.汉家天子今神武,不肯和亲归去来

10.如下图为春秋战国时期诸侯国数量变化示意图。这一变化反映的趋势是( )

A.君主专制的强化 B.分裂割据的延续

C.中央官制的完善 D.统一进程的加速

11.战国时,它使成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”,被誉为“世界水利文化的鼻祖”。它是( )

A.灵渠 B.长江 C.都江堰 D.大运河

12.书法艺术是中华民族的文化瑰宝。下列书法作品有“天下第一行书”的美誉,其作者是( )

《兰亭集序》(摹本局部)

A.钟繇 B.王羲之 C.郦道元 D.贾思勰

13.李华同学进入“云冈石窟全景漫游”平台,截图保存了第20窟佛像的图片,并做了相关记录。据此可知其( )

云冈石窟第20窟 由于洞窟前立壁的坍塌,第20窟整个佛像显露在外。露天大佛为释迦牟尼本尊,高13.7米,面相丰圆,两耳垂肩,深目高鼻,身着半袒右肩的厚重袈裟,衣纹凸起。作为云冈石窟的代表作,以其博大、恢宏的气魄和撼动人心的力度,征服了国内外无数的专家学者以及游人,成为印度犍陀罗艺术东传中国后最优秀、最典型的巅峰之作。

A.原型是北魏改革皇帝孝文帝 B.是一部北魏王朝的断代史

C.是中国史上唯一的皇家石窟 D.是佛教中国化的艺术结晶

14.考古研究发现,三星堆文化亡泛吸收了来自黄河流域夏商文明的青铜铸造技术等,同时吸收了来自长江下游良渚文化的玉锥形器,来自长江中游的石家河文化的观念、制度、技术和具体器物等。这说明( )

A.南北文化渐趋一致 B.中华文明多元一体

C.大江大河流域文明发达 D.中华文化领先世界

15.夏桀不修德行,伤害百姓,被商汤起兵讨伐,夏朝灭亡;商纣王对外征伐,残害人民,周武王联合各地势力灭亡商朝;周幽王时社会矛盾激化,西周被犬戎族所灭。由此可以归纳出夏、商、西周灭亡的共同原因是( )

A.王朝末期战争不断 B.分封导致地方膨胀

C.王朝末期不得民心 D.王位世袭存在弊端

16.在这个春秋的乱世里,(诸侯)不断收纳其他的族群,融合为新的国家;北朝的强盛来自体制的力量,不断的“胡化”与“汉化”,构成通往重振的隋唐大帝国的历史出口。材料反映的影响中国历史进程的因素主要是( )

A.政治体制的力量 B.封建经济的促进

C.对外关系的发展 D.民族交融的作用

17.春秋时期,曾宣称“我蛮夷也,不与中国之号谥”的楚国,到战国时期,明确宣称“楚之先祖出自帝颛顼高阳”。高阳者,黄帝之孙。上述变化表明( )

A.楚国成为春秋霸主 B.国家统一基础已奠定

C.华夏认同观念加强 D.封建制增强各国实力

18.《汉书·食货志》载:“敢私铸铁器,煮盐者,铁(一种刑罚)左趾,没入其器物。”该项经济法规所产生的影响是( )

A.增加国家财政收入 B.促进冶铁技术发展

C.改变社会经济结构 D.推广普及铁制农具

19.下列反映西周历史的电影场景,明显不符合史实的是( )

A.周王使用青铜器祭祀 B.奴隶使用铁农具进行劳动生产

C.王宫中摆放着玉器 D.都城镐京商业比较繁荣

20.文物承载着中华文明的血脉与基因。下列文物中最能印证中国有文字可考的历史从商朝开始的是( )

A. B.

C. D.

21.历史事实指的是历史的真实情况,历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。下列对春秋战国时期诸子百家的叙述属于历史观点的是( )

A.春秋战国时期,社会各阶层都对社会变革提出自己的主张

B.孔子提出“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”

C.墨子是墨家的创始人,主张“兼爱”“非攻”

D.百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,为中国古代文化的发展奠定了基础

22.西周分封制下,土地和劳动者名义上都归周王所有,下一级须对上一级承担缴纳贡法、服力役、军事保卫和述职等义务。这表明,周王通过分封制( )

A.开发了边远地区 B.使国家日益强盛

C.加强对地方统治 D.直接控制了地方

23.“收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里变金木土革爻卦,水面偏能用火攻。”这副对联是为了纪念

A.诸葛亮 B.周瑜 C.刘备 D.孙权

24.如下表是我国古代某一时期政权更选示意图片段,图中A处曾有一少数民族政权短暂统一又迅速崩溃。这个少数民族政权的建立者是( )

A 北魏 东魏 北齐 北周

西魏

西晋 东晋 宋 齐 梁 陈

A.匈奴族 B.氐族 C.鲜卑族 D.羌族

25.“边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐。无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。”唐朝诗人张籍在《凉州词》中,采用以声传影的艺术手法,描述了一支商队经由河西走廊前往西域的画面。这一画面反映的是( )

A.蒙恬北击匈奴 B.丝绸之路贸易

C.佛教传入中国 D.西域都护的设置

26.《史记》和《资治通鉴》是我国古代史书的典范。在这两部史书里都能查阅到的史实所涉及的时期是下列示意图中的( )

A.A B.B C.C D.D

27.毛泽东诗词《沁园春·雪》中写道:“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。”这里提到了“秦皇汉武”,能将二者归纳到一起的主题是( )

A.奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

B.统一多民族封建国家的建立和巩固

C.孕育统一和民族交融

D.繁荣与开放的时代

28.秦朝和隋朝是我国历史上两个非常相似的朝代,下列属于它们相似之处的一项是( )

①都结束了长期分裂局面,完成全国统一 ②都创立了对后世有重大影响的制度

③灭亡的根本原因都是统治者的暴政 ④都修建了重大的工程

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②

29.下图是汉字“妆”的演变历程。据此判断( )

甲骨文 金文 小篆 隶书 楷书

A.汉字的发展一脉相承 B.汉字不具备象形特征

C.汉字造字方法固定单一 D.甲骨文反映商周历史

30.南京被称为“六朝古都”,意为曾有六个王朝建都于此,其中叙述正确的是( )

A.西晋、东晋、南朝 B.吴国、西晋、东晋

C.吴国、东晋、南朝 D.吴国、西晋、南朝

二、综合题(共2题;共30分)

31.多元文明·交流互鉴

材料一 公元前800年至公元前200年间是人类文明的“轴心时代”。在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师,例如古希腊有苏格拉底,中国有孔子。虽然古代中国和古希腊之间有千山万水的阻隔,但在那时却有许多相通的地方,在思想上他们都重视人的作用,强调伦理道德。他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,一直影响着人类的生活。

——摘编自【德】卡尔·雅斯贝斯《历史的起源与目标》

孔子(公元前551-前479年) 苏格拉底(公元前469-前399年)

思想主张 他的思想核心是_①,主张统治者“为政以德”,爱惜民力、体察民意 他致力于探讨人生哲理和社会伦理,强调知识的作用,还主张人应该“认识你自己”

影响 ② 开创希腊哲学新方向,使哲学成为一门研究“人”的学问。他的理性精神对后世西方哲学产生深远影响。

(1)依据材料一并结合所学,将①②处补充完整。指出“轴心时代”孔子与苏格拉底思想的相同点。

材料二 丝绸之路示意图

(2)依据材料三,判断示意图所属的朝代并说明理由。从①和③中任选一项,结合所学,解释其与丝绸之路的关系。

材料三 中央政府设置都护,还“立屯田于膏腴(肥沃)之野,列邮(邮驿)于要害之处”,保证了丝绸之路的畅通。丝绸之路的开通还为国内的商人提供了巨大的市场,刺激了国内的商人积极参与开拓丝绸之路的进程。中国的丝织品、科技、文化等也吸引着西方诸国使节的东来。这种双向的需求促进了丝绸之路的繁盛。丝绸之路将欧亚大陆上的几大文明连接了起来,促进几大文明的汇集与交流。

——摘编自董莉莉《丝绸之路与汉王朝的强盛》

(3)依据材料三,说出丝绸之路畅通的原因。概括丝绸之路的影响。

32.循着历史留下的印记,我们可以直观地感受那个时代。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二

材料三 在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展。与此同时,中原的“诸夏”在同周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争中,出现了大规模的民族交融。

材料四 秦昭王时,蜀郡郡守李冰总结以往的治水经验,主持修建了著名的某水利工程。这项水利工程的主体是将途经某地的岷江分为内、外江,调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉;涨水季节将水调往外江,保证某地的安全。

材料五 民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

——摘编自《孟子》

(1)材料一中两幅图片分别代表的是我国哪两个王朝的遗址?

(2)结合所学回答图一青铜器的历史地位,图二青铜器出土的地点,图三文物最早的发现者是谁。谈谈你对这些图片所反映信息的感受

(3)根据材料三并依据所学,分析春秋时期诸侯争霸有何影响。(至少答出两点)

(4)材料四反映的是哪一水利工程?结合所学知识,分析这座水利工程的作用。

(5)材料五反映了孟子政治上怎样的主张?他认为统治者治国平天下的根本条件是什么?

答案解析部分

1.D

题干信息“刘徽受《易经》中关于数量关系的启发创立了割圆术。南朝祖冲之用割圆术,求得了精确到第七位数字的圆周率,他还著有《易义辨》《孝经注》和《论语注》”,说明中国古代科学家在前人基础上继承与创新,D正确;

“自然科学主要为儒学服务”材料无法体现,且不符合史实,A错误;

“世上研究圆周率的只有他们两人”说法错误,研究圆周率的并非只有他们两人,B错误;

材料没有反映“科学技术指导了农业生产”,C错误。

故答案为:D。

本题考点是魏晋南北朝科技。解题方法:结合所学分析题干中魏晋南北朝科技发展的基本情况,然后与选项对比即可。

2.B

根据图示结合所学知识可知,西汉初,诸侯王势力强大,各自独霸一方,生活骄奢淫逸,政治上甚至公开反抗朝廷派来的官吏,有的还企图谋反。为加强中央集权,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小。汉武帝随后又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,诸侯王从此一蹶不振,B项正确;

汉武帝在军事上北击匈奴,图示没有涉及,排除A项;

汉武帝在经济方面实行盐铁专卖,有利于加强中央对经济的管控,题干没有涉及,排除C项;

汉武帝在思想方面实行“罢黜百家,尊崇儒术”,加强思想控制,题干没有涉及,排除D项。

故选B项。

本题难度适中,考查汉武帝推进大一统的措施及学生对历史史实的准确识记和理解能力。掌握“推恩令”的内容和影响。

3.D

据题干“为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,授予宗亲和功臣管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王室对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。”和所学知识可知,西周建立后,为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权利,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。这一政策被称为分封制,故选D项。

禅让制是中国上古时期推举部落首领的一种方式,排除A项;

世袭制就是名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承,排除B项;

宗法制是按照血统远近以区别亲疏的制度,嫡长子继承制度是最突出的特点,排除C项。

故答案为;D。

本题是材料型选择题,主要知识考点是分封制,主要考查学生的材料解读分析能力,解答此题应仔细阅读材料,运用所学知识提炼材料信息主旨,掌握相关基础史实。

4.B

5.D

两张图片只能反映当时的政治发展状况,不能直接得出经济高度繁荣的结论,且夏朝的社会经济也不可能高度繁荣,D项符合题意;

宫殿为王公贵族居住,奴隶制又为奴隶主所用,这说明当时的中国已经步入阶级社会,且社会等级制度森严,AB两项不符合题意,排除;

两张图片都反映了当时奴隶制的发展状况,借此我们可以了解早期国家的政治状况,C项不符合题意,排除;

故答案为: D。

解答本题的关键是理解两幅图片包含的信息。

6.A

7.C

结合所学知识,战国时期,楚国的屈原等人吸收民歌精华,采用楚国方言,用浓郁的情感和丰富的想象,创作出一种新体诗歌“楚辞”。屈原写了许多优秀诗篇,代表作《离骚》充分表达了对祖国和人民的热爱,是千古传诵的抒情长诗,C符合题意;

《诗经》共有305篇诗歌,分为“风”“雅”“颂”三部分。《诗经》关注现实,所收诗歌中,有的反映民俗民情,有的歌颂美好爱情,有的赞扬劳动者勤劳勇敢,有的批判统治者剥削压迫,但作者并不是屈原,排除A;

《论语》属于儒家经典,是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,与屈原无关,排除B;

《孟子》记录的是战国思想家孟子的思想,与屈原无关,排除D。

故答案为:C。

本题考查百家争鸣的知识。难度适中,理解题干信息,掌握百家争鸣的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

8.D

根据“平斗桶、权衡、丈尺”可知,材料工具属于度量衡,因此上述措施指的是统一度量衡,D符合题意;

建立县制加强了中央集权,与材料无关,排除A;

建立户籍制度强化基层治理,与材料无关,排除B;

奖励耕织促进了经济的发展,与材料无关,排除C。

故答案为:D。

本题考查商鞅变法的知识。难度适中,理解题干信息,掌握商鞅变法的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

9.A

根据选项“一路驼铃响到西,万匹丝绸济美眉”可知涉及的是丝绸之路,它的开通促进了东西方的物质文化交流,A项正确;

根据选项“百死千生坚如铁,佛经万卷返长安”可知反映的是玄奘西行,为中国佛教的发展作出了重大贡献,排除B项;

根据选项“舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城”可知反映的是鉴真东渡,为中日文化交流作出了突出贡献,排除C项;

根据选项“汉家天子今神武,不肯和亲归去来”可知反映的是民族关系,排除D项。

故答案为:A。

本题考查学生对基础知识的记忆、迁移与运用能力。理解并识记丝绸之路以及意义。

10.D

D:根据题干“春秋战国时期诸侯国数量变化示意图”可知,从公元前770年到公元前221年,诸侯国数量从较多逐渐减少到最终只剩下秦国统一全国。这一变化趋势说明众多诸侯国逐渐被兼并,国家越来越走向统一,统一进程在加速,D项符合题意;

A:君主专制是从秦朝开始建立,春秋战国时期,尚未形成君主专制制度,A项不符合题意;

B:从示意图可以看出,诸侯国数量随着时间推移不断减少,这表明分裂割据的局面不是在延续,而是在逐渐走向统一,B项不符合题意;

C:中央官制的完善主要涉及朝廷内部官员的设置、职责分工等方面的变化。而示意图展示的是诸侯国数量的变化,与中央官制并无直接关联,C项不符合题意;

故答案为:D。

本题考查春秋战国,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.C

据题干“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”,被誉为“世界水利文化的鼻祖”并结合所学知识可知,战国时期秦国郡守李冰在岷江流域主持修建的大型水利工程——都江堰,使成都平原成为“天府之国”,故选C项。

灵渠是秦朝时期开凿的,不符合题意,排除A项;

长江不是人工开凿的运河,不符合题意,排除B项;

大运河是隋炀帝时期开凿的,不符合题意,排除D项。

故答案为:C。

本题主要知识考点是都江堰。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握都江堰的相关史实。

12.B

13.D

14.B

根据题干“三星堆文化亡泛吸收了来自黄河流域夏商文明的青铜铸造技术等,同时吸收了来自长江下游良渚文化的玉锥形器,来自长江中游的石家河文化的观念、制度、技术和具体器物等”和所学知识可知,材料反映了三星堆文化吸收了不同地区的各种文明、文化因素,体现了中华文明多元一体的特征。

A项材料反映了三星堆文化吸收了不同地区的各种文明、文化因素,不能体现南北文化渐趋一致,不符合题意;

B项中华文明多元一体理解正确,符合题意;

C项材料反映了三星堆文化吸收了不同地区的各种文明、文化因素,不能体现大江大河流域文明发达,不符合题意;

D项材料强调的是中华文明多元一体,没有同世界其他地区比较,不能说明中华文化领先世界,不符合题意;

故答案为B。

本题难度适中,考查中华文明多元一体,要求运用所学解读题干信息。

15.C

根据题干信息“夏桀不修德行,伤害百姓,被商汤起兵讨伐,夏朝灭亡;商纣王对外征伐,残害人民,周武王联合各地势力灭亡商朝;周幽王时社会矛盾激化,西周被犬戎族所灭”并结合所学知识可知,夏、商、西周末代统治者,实行残暴统治,阶级矛盾激化,最终导致政权覆灭,因此选项“王朝末期不得民心”属于夏、商、西周灭亡的共同原因,C符合题意;

题干强调的是三代灭亡是由于统治残暴,不得民心,与王朝末期战争不断和王位世袭存在弊端不符,排除AD;

只有西周实行分封制,与夏朝和商朝无关,排除B。

故答案为:C。

本题考查夏商西周的更替的知识。难度适中,理解题干信息,掌握夏商西周更替的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

16.D

D:根据题干“春秋乱世收纳其他的族群,北朝不断的‘胡化’与‘汉化’”可知,题干说明民族交融对中国历史发展进程的作用,D项符合题意;

A:北朝的民族交融来自政治体制的力量,而春秋时期的民族交融与诸侯争霸战争有关,A项不符合题意;

B:春秋时期处在奴隶社会末期,春秋时期的民族交融与封建经济无关,B项不符合题意;

C:题干反映的是对内的民族交融,与对外关系无关,C项不符合题意;

故答案为:D。

本题考查民族交融的作用,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

17.C

根据题干“春秋时期,曾宣称‘我蛮夷也,不与中国之号谥’的楚国,到战国时期,明确宣称‘楚之先祖出自帝颛顼高阳’。高阳者,黄帝之孙。”结合所学可知,从春秋时期楚国认为自己是蛮夷,不与中原交往,到了战国时期认为楚国是黄帝的后代,说明当时的华夏认同观念逐渐增强,C符合题意;

华夏认同和诸侯争霸无关,排除A;

国家统一基础是靠着兼并战争奠定的,排除B;

当时封建制度没有建立,排除D。

故答案为:C。

本题考查春秋战国时期的战争。难度适中,理解题干信息,掌握春秋战国时期的民族交融,分析选项利用排除法即可作答。

18.A

由题干信息“‘敢私铸铁器,煮盐者,铁(一种刑罚)左趾,没入其器物’”结合所学知识可知,这反映的是西汉实行盐铁官营政策。汉武帝时,为增加政府财政收入,打击工商业者,实行盐铁官营政策,A正确;

实行盐铁官营政策,目的是增加政府收入,并非促进冶铁技术发展,B错误;

社会经济经构是指国民经济中不同的经济成分、不同的产业部门及社会再生产各方面在组成国民经济整体时相互的适应性、量的比例以及排列关联的状况,这并非实行盐铁官营政策的目的,C错误;

实行盐铁官营政策,目的是增加政府收入,并非推广普及铁制农具,D错误。

故答案为:A。

本题考点是汉朝盐铁官营。解题方法:结合西汉盐铁官营的基本知识分析题干内容,然后与选项对比即可。

19.B

结合所学知识可知,西周时期仍然处于青铜时代,铁器在中国的大规模使用始于春秋时期,因此在西周不存在奴隶使用铁农具进行劳动生产的情况,B项符合题意,选择B;

青铜作为主要金属材料用于制作工具和兵器,特别是在祭祀活动中广泛使用,A项不符合题意,排除A;

玉器自新石器时代以来就被视为珍贵器物,因此王宫中摆放玉器符合史实, C项不符合题意,排除C;

西周时期,镐京作为都城,商业活动逐步发展,商业较繁荣也是可能的,D项不符合题意,排除D。

故答案为:B。

本题考查西周时期的知识。难度适中,理解题干信息,掌握西周时期的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

20.C

根据所学可知,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早,体系最完整的文字,其内容记载了商朝时期祭祀、战争、农牧业、官制等内容,所以甲骨文印证了中国有文字可考的历史从商朝开始,C项正确;

A是四羊方尊,B是三星堆发现的青铜面具,均属于青铜器,与文字无关,排除AB两项;

D是原始农耕时期的陶器,与文字无关,排除D项。

故答案为:C。

本题侧重于考查甲骨文,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握,较好的考查了学生历史学科的核心素养。

21.D

历史事实指的是历史的真实情况,历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。ABC是历史史实;D是对百家争鸣作用的看法,是历史观点,符合题意。

故答案为:D

本题考查了百家争鸣的有关知识,难度适中。学生要列表格掌握各学派的代表人物、思想主张,要理解历史史实和历史观点的区别。

22.C

根据题干材料,由“下一级须对上一级承担缴纳贡法、服力役、军事保卫和述职等义务”,结合所学知识可知,西周初年,周王为了巩固政治形势,巩固疆土,根据血缘关系的远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,确立分封制。因此材料表明,周王通过分封制加强了对地方的控制,C符合题意;

开发了边远地区、使国家日益强盛,与题干内容“下一级须对上一级承担缴纳贡法、服力役、军事保卫和述职等义务”没有联系,排除AB;

直接控制了地方,不符合史实,因为西周通过分封制对地方实行间接统治,排除D。

故答案为:C。

本题考查分封制的知识。难度适中,理解题干信息,掌握分封制的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

23.A

据题干“收二川,排八阵,七擒六出,五丈原前点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里变金木土革爻卦,水面偏能用火攻”可知,题干说的是诸葛亮,“取西蜀”指的是赤壁之战后,诸葛亮协助刘备进入四川并占领四川;“东和北拒”是指确定了联和江东的孙权抗击北方的曹操的战略。“水面偏能用火攻”指的是赤壁之战。在赤壁之战中,周瑜指挥孙刘联军以火攻曹军战船,大败曹操,是历史上发生在长江流域的一次以少胜多的著名战役.这副对联是为了纪念诸葛亮,A符合题意。

BCD不符合题意,排除。

故答案为:A。

本题考查赤壁之战的知识。难度适中,理解题干信息,掌握赤壁之战的基本史实,分析选项利用排除法即可作答。

24.B

25.B

根据材料和所学知识可知,张籍在《凉州词》中描述了一支商队经由河西走廊前往西域的画面,其中“无数铃声遥过碛,应驮白练到安西”描绘了长长的驼队行进在沙漠上,驼铃发出悦耳的声响,运载丝绸的商队前往安西,这正是丝绸之路贸易的生动写照,B项正确;

蒙恬北击匈奴是秦朝时期的历史事件,而《凉州词》反映的是唐朝时期的情况,排除A项;

张籍的《凉州词》主要描绘的是商队贸易的场景,并没有涉及到佛教传入的内容,排除C项;

西域都护是西汉时期设置的管理西域的机构,而《凉州词》反映的是唐朝时期河西走廊的商队贸易情况,排除D项。

故选B项。

本题难度适中,考查唐代的丝绸之路的相关史实,要求运用所学解读题干信息。

26.B

27.B

28.A

29.A

根据材料观察“妆”字演变的简单历程可知,其从甲骨文先后演变为金文、小篆、隶书、楷书,其演变历程由繁到简,体现了汉字的发展是一脉相承。

A项汉字的发展一脉相承理解正确,符合题意;

B项汉字是具备象形特征,不符合题意;

C项汉字有多种造字方法,不符合题意;

D项甲骨文是商周时期刻在龟甲或兽骨上的文字,是可以反映商周时期的历史,但在题干中未涉及,不符合题意;

故答案为A。

本题难度适中,考查文字演变及学生的分析能力,要求运用所学解读题干信息。

30.C

222年,孙权称王,国号吴,都建业(今南京)317年,皇族司马睿重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”。420年后在中国南方地区相继出现了宋、齐、梁、陈四个政权,都城都在建康(今南京).所以西晋都城不在南京。

ABD三项中的西晋都城在洛阳,263年魏灭蜀,266年司马炎建立晋朝,定都洛阳,史称西晋,不符合题意;

C项吴国、东晋、南朝,符合题意;

故答案为。C

本题难度适中,考查古代以南京为都城的政权及学生的识记能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

31.(1) ①:仁。

②:孔子的学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响。

相同点:在内容方面文化成果多样;产生了大批思想家;都对后世影响深远;成为东西方文化的源头。

(2) 朝代:西汉。理由:西汉时期,汉武帝两次派张骞出使西域;西汉时期在西域地区设立西域都护府。

示例①;张骞出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

示例③:通过丝绸之路,汉代的丝绸得以传入遥远的欧洲。

(3) 原因:政府设西域都护府、进行屯田、设驿站作为保障。

影响:成为东西方往来的大动脉,促进了东西方经济、文化交流;促进了欧亚大陆不同文明的进一步联系。

(1)①:结合所学孔子的知识可知,孔子的核心思想是“仁”;

②:结合所学孔子的知识可知,孔子是儒家学派的创始人,他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书。孔子的学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响;

相同点:根据材料一“在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师,......在思想上他们都重视人的作用,强调伦理道德。他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,一直影响着人类的生活”,可从文化成果、产生的思想家、对后世的影响、东西方文化的源头等角度进行分析,例如在内容方面文化成果多样;产生了大批思想家;都对后世影响深远;成为东西方文化的源头;

(2)

朝代、理由:根据材料二“丝绸之路示意图”上的“张骞、西域都护府”等信息并结合所学知识可知,西汉时期,汉武帝两次派张骞出使西域;西汉时期在西域地区设立西域都护府,因此,可确定所属的是朝代是西汉;

示例①;结合所学张骞出使西域和丝绸之路的关系可知,张骞出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础;

示例③:根据图示信息“凯撒穿丝袍去剧场,引领罗马的丝绸热”并结合所学丝绸之路的知识可知,通过丝绸之路,汉代的丝绸得以传入遥远的欧洲;

(3)

原因:根据材料三“中央政府设置都护,还‘立屯田于膏腴(肥沃)之野,列邮(邮驿)于要害之处’,保证了丝绸之路的畅通”可知,政府设西域都护府、进行屯田、设驿站作为保障;

影响:根据材料三“丝绸之路的开通还为国内的商人提供了巨大的市场,刺激了国内的商人积极参与开拓丝绸之路的进程。中国的丝织品、科技、文化等也吸引着西方诸国使节的东来”可得出,成为东西方往来的大动脉,促进了东西方经济、文化交流;根据材料三“丝绸之路将欧亚大陆上的几大文明连接了起来,促进几大文明的汇集与交流”可得出,促进了欧亚大陆不同文明的进一步联系;

故答案为: (1)①:仁。

②:孔子的学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响。

相同点:在内容方面文化成果多样;产生了大批思想家;都对后世影响深远;成为东西方文化的源头。

(2)朝代:西汉。理由:西汉时期,汉武帝两次派张骞出使西域;西汉时期在西域地区设立西域都护府。

示例①;张骞出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

示例③:通过丝绸之路,汉代的丝绸得以传入遥远的欧洲。

(3)原因:政府设西域都护府、进行屯田、设驿站作为保障。

影响:成为东西方往来的大动脉,促进了东西方经济、文化交流;促进了欧亚大陆不同文明的进一步联系。

(1)本题的第一问,考察学生的运用能力,解答时,依据材料信息,再结合对课本基础知识的理解识记回答;第二问是考查学生的理解识记能力,解答时,依据材料信息,再结合所学知识,分析两者的相同点回答;

(2)本题考查学生的运用能力。解答时,第一问需要学生一句材料信息即地图,看懂地图中的时间,把它和所学知识结合进行分析识记回答;第二问是考查学生的理解能力,解答时,解答时,在第一问基础上,结合对两者关系的理解回答;

(3)本题的第一问,考查学生的运用能力,解答时,依据材料信息,从材料中找出相关句子回答,答案就在材料中;第二问是考查学生的概括能力,解答时,依据材料信息,从材料中找出相关句子,对这些句子进行概括回答。

32.(1)夏朝,商朝。

(2)地位:是迄今世界上出土的最重的青铜器。地点:四川。发现者:王懿荣。感受:通过这些图片可以了解古代的青铜器和文字的发展情况。

(3)出现走向统一的趋势;出现民族融合。

(4)水利工程:都江堰。作用:防洪、灌溉、水运等。

(5)主张:民贵君轻。条件:得民心。

(1)根据材料“二里头遗址”可知反映的是夏朝的遗址;根据材料“殷墟遗址”可知,反映的是商朝遗址。

(2)根据材料“司母戊鼎”并结合所学可知,司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器;地点:根据材料“三星堆青铜面具”并结合所学可知,三星堆遗址位于中国四川省广汉市,是一座由众多古文化遗存分布点所组成的一个庞大的遗址群,也是全国重点文物保护单位;发现者:根据材料“刻有文字的甲骨”可知,反映的是甲骨文,王懿荣是发现甲骨文的第一人;感受:根据三幅图片并结合所学可知,通过这些图片可以了解古代的青铜器和文字的发展情况。

(3)根据材料“在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展”可知,随着一些小的诸侯国被灭掉,出现了走向统一的趋势;根据材料“同周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争中,出现了大规模的民族交融”可知,战争也促使社会出现了民族大融合的现象。

(4)根据材料“蜀郡守李冰”“岷江修鱼嘴,分为内、外江,调节两江水量”可知反映的是都江堰;作用:根据材料“分为内、外江,调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉;涨水季节将水调往外江,保证某地的安全”可知,都江堰有防洪、灌溉、水运等作用。

(5)根据材料“民为贵,社稷次之,君为轻”可知,孟子主张民贵君轻;条件:根据材料”得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫”可知,孟子认为统治者治国平天下的根本条件是得民心。

故答案为:(1)夏朝,商朝。

(2)地位:是迄今世界上出土的最重的青铜器。地点:四川。发现者:王懿荣。感受:通过这些图片可以了解古代的青铜器和文字的发展情况。

(3)出现走向统一的趋势;出现民族融合。

(4)水利工程:都江堰。作用:防洪、灌溉、水运等。

(5)主张:民贵君轻。条件:得民心。

本题难度适中,考查夏朝的遗址,青铜器,春秋时期诸侯争霸的影响,都江堰,孟子的思想主张等知识及学生的识记能力和分析问题的能力,理解并识记夏朝的遗址,青铜器,春秋时期诸侯争霸的影响,都江堰,孟子的思想主张等相关史实。

同课章节目录