第5课 南亚、东亚与美洲的文化 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 南亚、东亚与美洲的文化 课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

南亚、东亚与美洲的文化

课标要求:通过了解南亚、东亚与美洲的文化,理解世界文化的多样性;认识南亚、东亚与美洲各国、各地区、各民族对人类文化发展所作出的贡献。

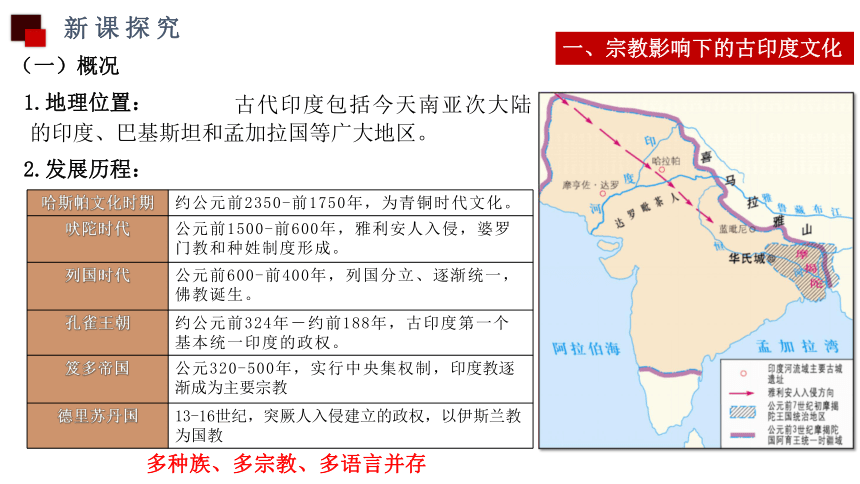

古代印度包括今天南亚次大陆的印度、巴基斯坦和孟加拉国等广大地区。

(一)概况

1.地理位置:

2.发展历程:

哈斯帕文化时期 约公元前2350-前1750年,为青铜时代文化。

吠陀时代 公元前1500-前600年,雅利安人入侵,婆罗门教和种姓制度形成。

列国时代 公元前600-前400年,列国分立、逐渐统一,佛教诞生。

孔雀王朝 约公元前324年-约前188年,古印度第一个基本统一印度的政权。

笈多帝国 公元320-500年,实行中央集权制,印度教逐渐成为主要宗教

德里苏丹国 13-16世纪,突厥人入侵建立的政权,以伊斯兰教为国教

一、宗教影响下的古印度文化

多种族、多宗教、多语言并存

(二)成就

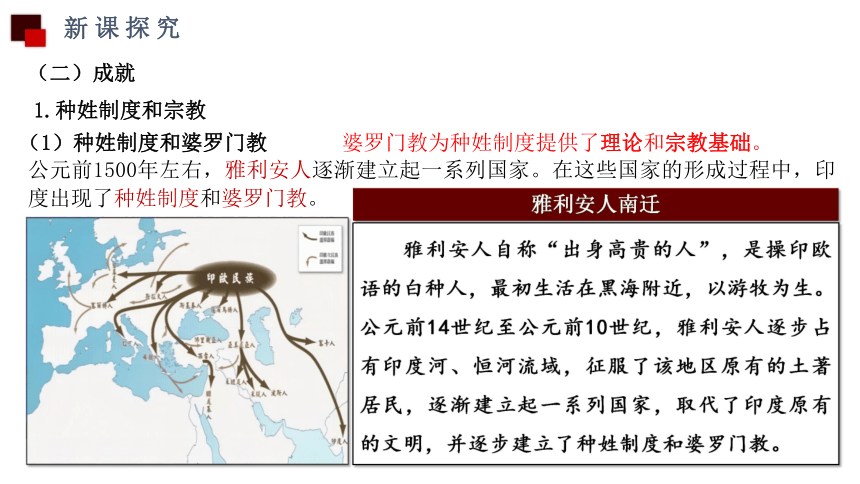

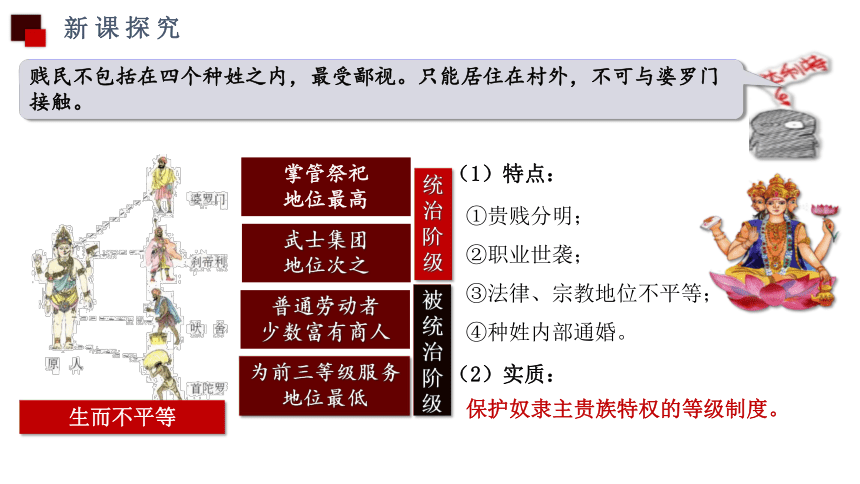

1.种姓制度和宗教

(1)种姓制度和婆罗门教

公元前1500年左右,雅利安人逐渐建立起一系列国家。在这些国家的形成过程中,印度出现了种姓制度和婆罗门教。

雅利安人自称“出身高贵的人”,是操印欧语的白种人,最初生活在黑海附近,以游牧为生。公元前14世纪至公元前10世纪,雅利安人逐步占有印度河、恒河流域,征服了该地区原有的土著居民,逐渐建立起一系列国家,取代了印度原有的文明,并逐步建立了种姓制度和婆罗门教。

雅利安人南迁

婆罗门教为种姓制度提供了理论和宗教基础。

保护奴隶主贵族特权的等级制度。

掌管祭祀

地位最高

武士集团

地位次之

普通劳动者

少数富有商人

为前三等级服务

地位最低

贱民不包括在四个种姓之内,最受鄙视。只能居住在村外,不可与婆罗门接触。

统

治

阶

级

被统

治

阶

级

(1)特点:

①贵贱分明;

②职业世袭;

③法律、宗教地位不平等;

④种姓内部通婚。

(2)实质:

生而不平等

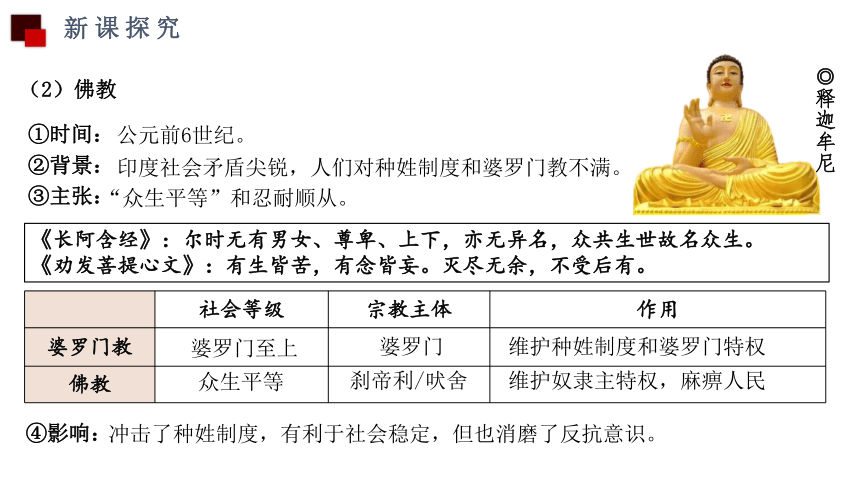

(2)佛教

①时间:

②背景:

③主张:

公元前6世纪。

印度社会矛盾尖锐,人们对种姓制度和婆罗门教不满。

“众生平等”和忍耐顺从。

冲击了种姓制度,有利于社会稳定,但也消磨了反抗意识。

社会等级 宗教主体 作用

婆罗门教

佛教

《长阿含经》:尔时无有男女、尊卑、上下,亦无异名,众共生世故名众生。

《劝发菩提心文》:有生皆苦,有念皆妄。灭尽无余,不受后有。

④影响:

婆罗门至上

众生平等

婆罗门

刹帝利/吠舍

维护种姓制度和婆罗门特权

维护奴隶主特权,麻痹人民

◎释迦牟尼

◎婆罗摩(大梵天)

创造之神,被称为始祖。

◎毗湿奴

◎湿婆

赐福于人类的保护神。

毁灭之神,苦行神和舞蹈之神。

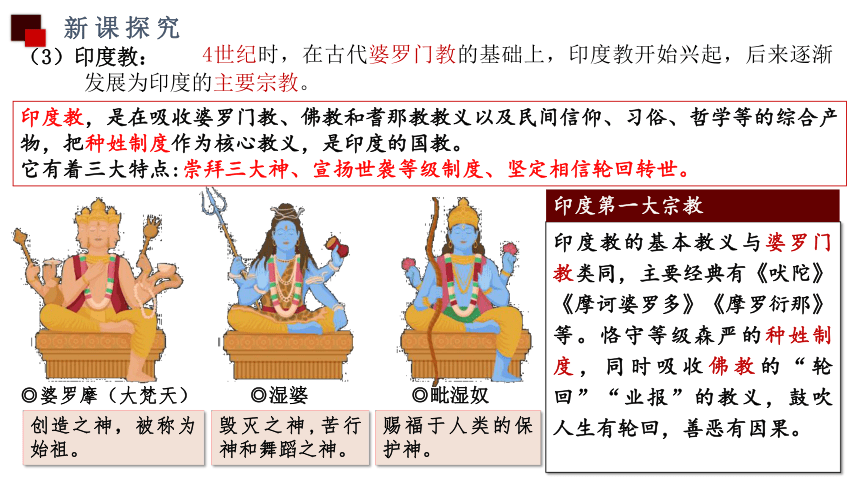

4世纪时,在古代婆罗门教的基础上,印度教开始兴起,后来逐渐发展为印度的主要宗教。

(3)印度教:

印度教的基本教义与婆罗门教类同,主要经典有《吠陀》《摩诃婆罗多》《摩罗衍那》等。恪守等级森严的种姓制度,同时吸收佛教的“轮回”“业报”的教义,鼓吹人生有轮回,善恶有因果。

印度第一大宗教

印度教,是在吸收婆罗门教、佛教和耆那教教义以及民间信仰、习俗、哲学等的综合产物,把种姓制度作为核心教义,是印度的国教。

它有着三大特点:崇拜三大神、宣扬世袭等级制度、坚定相信轮回转世。

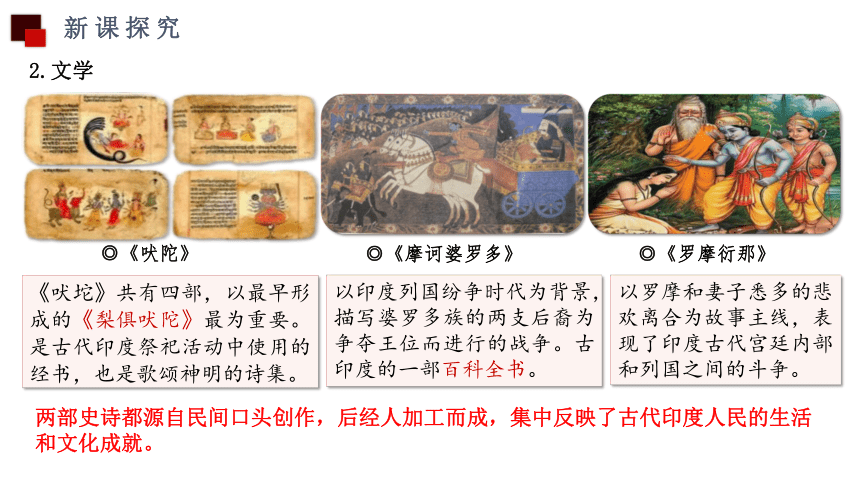

2.文学

《吠坨》共有四部,以最早形成的《梨俱吠陀》最为重要。是古代印度祭祀活动中使用的经书,也是歌颂神明的诗集。

◎《吠陀》

◎《摩诃婆罗多》

以印度列国纷争时代为背景,描写婆罗多族的两支后裔为争夺王位而进行的战争。古印度的一部百科全书。

以罗摩和妻子悉多的悲欢离合为故事主线,表现了印度古代宫廷内部和列国之间的斗争。

◎《罗摩衍那》

两部史诗都源自民间口头创作,后经人加工而成,集中反映了古代印度人民的生活和文化成就。

(3)建筑艺术

印度早期佛教建筑代表,始建于3世纪。

◎桑奇大塔

◎阿育王石柱

孔雀王朝阿育王为弘扬弘扬佛法而立。

◎阿旃陀石窟

始凿于公元前2世纪,直延续到7世纪中叶,以其壁画艺术著称于世。

印度艺术往往是宗教信仰的象征或哲学观念的隐喻

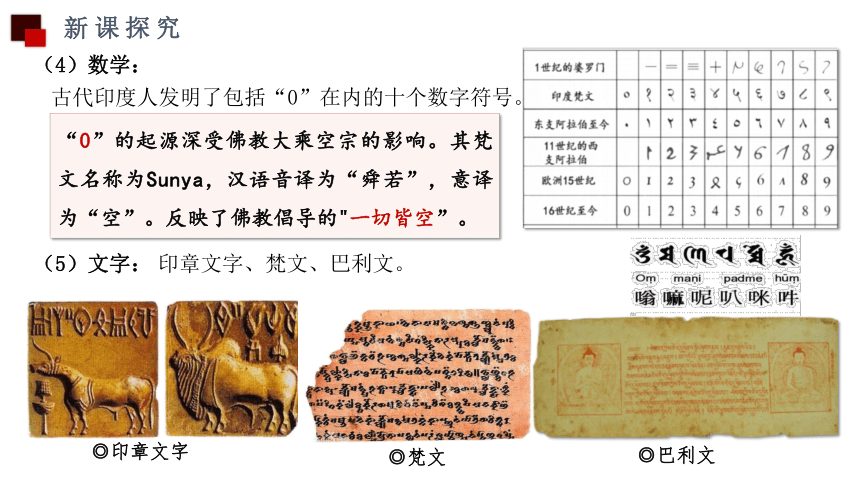

(4)数学:

古代印度人发明了包括“0”在内的十个数字符号。

(5)文字:

“0”的起源深受佛教大乘空宗的影响。其梵文名称为Sunya,汉语音译为“舜若”,意译为“空”。反映了佛教倡导的"一切皆空”。

印章文字、梵文、巴利文。

◎印章文字

◎梵文

◎巴利文

材料:大自然的毁灭力量给予古代印度居民不可磨灭的印象,在人还无力战胜自然控制自然之时,这种恐惧情绪自然地表现为宗教性的崇拜,将各种自然现象人格化、神奇化起来,想象他为各种的神,于是出现了各种神话和传说。公元前9世纪恒河中游开始得到迅猛发展,取代印度河,成为印度古代政治、经济、文化的重心。那里雨量充沛,光照时间长,树木参天,经冬不凋,自然界这种浓郁得过剩的生命力,启发了土著民对生命不死轮回问题的思考。

(三)特点及成因

探究:根据材料并结合所学,分析印度文化的特点及成因。

特点:①深受种姓制度影响;②宗教性;③多样性;④包容性;⑤辐射性。

原因:①灾害的频繁,使得人们对自然的崇拜和对神的信仰特别强烈;

②恒河流域草木常青引发了印度先民对生命不死轮回的思考;

③外来民族频繁入侵,外来文化的影响。

④古代印度文化具有独特的魅力

⑤社会政治经济发展变动;

⑥文化创造者的文化活动;

(四)影响

材料:印度文化在世界文化中的地位是很突出的,它的影响很大……中国的佛教就是从印度传来的,然后又通过朝鲜传到了日本,影响了日本文化。印度文化的影响向南,包括越南、柬埔寨、老挝。所有的东南亚,泰国、缅甸不言而喻,受影响的还有印度尼西亚。我说的影响,不仅是指宗教的影响,还包括印度文学、艺术和哲学。

——张光璘、李铮编《季羡林论印度文化》

◎吴哥窟

1.对东南亚:印度的语言、文字、艺术、思想、宗教以及风俗习惯等在东南亚产生广泛影响。佛教文化更是渗入东南亚社会生活的各个方面,巴利文对东南亚国家的文字发展也产生重要影响。

2.对中国:佛教影响了儒学的发展,与中华文化融合,一定程度上改变了人们的思维方式,丰富了中国人的日常生活。

3.对西方:印度的十个数字符号经阿拉伯人传到了西方。

(一)古代朝鲜的文化

1.发展历程:

前1122—前194年

前122—前107年

前57—688年

918—1392年

1392—1910年

箕子朝鲜

卫满朝鲜

三国时代

高丽王朝

朝鲜王朝

在吸收中华文化的基础上形成了独具

特色的民族文化

二、中华文化下的古朝鲜与日本文化

◎瞻星台遗址

2.成就:

(1)冶炼:

(2)天文:

(3)史学:

(4)艺术:

公元前5世纪前后,出现了青铜器,稍后有了铁器。

7世纪,修建了观测天象的瞻星台。

12世纪完成的《三国史记》是朝鲜半岛现存最早的史书;

朝鲜的音乐、舞蹈源远流长,特色鲜明。

15世纪《高丽史》模仿中国史书体例。

◎《三国史记》《高丽史》

3.中国与朝鲜的文化交流:

(1)佛教、道教和儒学都从中国传入朝鲜。

(2)朝鲜的典章制度、文字、学术文化和风俗习惯都受到中国的影响。

(3)汉字长期在朝鲜半岛使用,许多朝鲜学者具有很深的汉文造诣。

(4)朝鲜半岛的古代文化也流入中国中原地区,南北朝时期的中国宫廷中

就已经有了朝鲜半岛的乐舞。

◎世宗大王1446年创制训民正音

(朝鲜)衣冠制度,悉同乎中国,

故曰诗书礼乐之邦、仁义之国也,而

箕子始之,岂不信哉?

——《东国通鉴》

◎朝鲜乐舞传入中国

(二)古代日本的文化

592年

公元前

660年

710年

784年

1192年

1868年

日本建国

飞鸟时代

(646年大化改新)

奈良时代

平安时代

幕府统治时期

镰仓幕府(1192—1333年)

室町幕府(1336—1573年)

德川幕府(1603—1867年)

1.发展历程:

古代日本人认为,太阳、海、河等都有神灵,应加以崇拜,神道逐渐发展起来(多神崇拜)

2.成就

(1)宗教

①神道教:

天照大神被奉为日本天皇的始祖,也是神道教最高神。

天照大神在高天原开垦田地,传授养蚕、织布技艺,

治理有方,使诸神过着安逸和平的生活。后来,天照

大神派人去管理日本国,从此以后就一直治理日本。

②天皇制度:

7世纪,天皇制度形成。天皇为巩固权力,自称是太阳神的后裔。

12世纪以后,随着武士阶层的崛起,神道融合了佛教等外来文化,逐渐形成了武士道。武士道在日本历史上产生了重要影响。

③武士道:

武士道精神:名,忠,勇,义,礼,诚,克,仁。

武士道精神是武士的道德规范和行为准则。绝对服从主君,重言诺,轻生命,勇于战斗。其核心是忠、仁、勇。德川幕府在继承传统的基础上为武士道思想增添了儒家伦常观念,强调武士的责任和义务。武士道精神,是日本封建社会中武士阶层的道德规范以及哲学。只有通过履行这些美德,一个武士才能够保持其荣誉,丧失了荣誉的武士不得不进行切腹自杀。

在日本走上军国主义道路之后,武士道经历了一次畸变,武士道作为传统封建制度

的精神规范,成为帝国主义侵略扩张的工具。

影响:

对日本民族性格的塑造与社会的发展有着深远的影响,是日本民族心理的深层积淀。

武士道在近代成为日本军国主义侵略扩张的工具,造成严重灾难。

培养了日本人的奉献精神、使命感、责任感、恪尽职守的民族性格,从而促进了日本的崛起。

,

(2)文学

诗歌集《万叶集》和小说《源氏物语》享誉世界文坛。

日本最早的诗歌总集,相当于中国的《诗经》,收录自4世纪至8世纪中叶的长短和歌共计四千五百余首。它以中国诗歌的题材,形式和分类方法为借鉴,采用汉字作注音符号,收编了部分汉诗,同时直接反映“遣唐使”来唐情况的诗歌。

日本平安时代女作家紫式部创作的长篇小说。 《源氏物语》

以日本平安王朝全盛时期为背景,描写了主人公源氏的生活经

历和爱情故事。包含四代天皇,历70余年,反映了平安时代的

文化生活和社会背景。作品语言优美含蓄,创造了日本式浪漫

的“物哀”思想,是一部日本古典文学杰作。

◎紫式部

物哀拆开两个字看,物是所欣赏之客体,哀是审美情感

中日友好交往和中国文学对日本古代文学产生影响的证明

(3)建筑、绘画

法隆寺是日本古代建筑的代表。

①建筑:

◎日本五重塔

②绘画:

大和绘和浮世绘都是极具特色的日本绘画艺术。

◎大和绘《源氏物语绘卷》

◎浮世绘《神奈川冲浪里》

◎浮世绘《凯风快晴》

(4)中日文化交流

①日本古代文化也深受中华文化的影响。

②日本人先是直接使用汉字,后来根据日本语言的发音,借用汉字的楷体笔画和草体,分别创制了字母片假名和平假名。

③来自中国的制度、儒学、佛教等深刻影响了日本文化的发展。

◎日本茶道

日本有著名的“三道”,即茶道、花道和书道,都深受中华文化的影响。

日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,

则知多模仿唐制。

鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、

书法、建筑、绘画等,促进日本文化的发展。

(4)宗教:

日本、朝鲜模仿中国制度,建立中央集权国家,把儒家思想作为治国指导思想。

日本、朝鲜、越南分别以汉字为基础创造了自己的文字。

儒家思想奉为正统思想,尊奉孔子的教导,建立孔庙。

中国佛教、道教等传入深刻影响了当地文化的发展。

探究:东亚文化圈:中国制度和文化对古代周边国家的影响

3.影响

(1)政治:

(2)文化:

(3)思想:

古代日本对中华文化吸收借鉴的特点

①由被动到主动、由间接到直接

②具有选择性、坚持主体性

③具有实用主义特征

古代朝鲜和日本的地域文化有何特点

在自身民族文化发展的基础上,借鉴吸收中华文化,创造出新的独特文化。

(一)区域

区域 文明 时间 国家形态

中美 阿兹特克文明 14世纪至16世纪 结构松散

王国

中美 玛雅文明 前2500年至16世纪 城市国家

南美 印加文明 13世纪至16世纪 统一大

帝国

欧洲殖民者到来之前,与其他大陆几乎处于相互隔绝状态的美洲的印第安人发展出自己独特的文化。

三、独立发展下的美洲印第安文化

玛雅人、阿兹特克人和印加人建造了规模宏大的金字塔,他们在塔顶建起祭祀神灵的神庙,祭司也在塔上观察天象。

(二)成就

1.宗教:

多神崇拜

(2)在阿兹特克人和印加人的信仰中,太阳神占有特别重要的地位。

(1)玛雅人崇拜的大多是与其日常生活紧密相关的自然神。

◎太阳神

◎羽蛇神

2.建筑:

◎创造之神

◎玛雅羽蛇神金字塔

◎阿兹特克太阳神金字塔

◎印加阿卡帕纳金字塔

印第安金字塔与古埃及金字塔在用途上有何区别 出现这一区别的主要原因是什么

区别:印第安金字塔是神庙的塔基或举行宗教仪式的场所;古埃及金字塔是法老的陵墓。

原因:宗教信仰的不同,印第安人崇拜自然神和太阳神;古埃及人认为来世更长更重要。

印第安金字塔遗址的历史价值

印第安人修筑的金字塔是美洲文明的历史见证,为研究美洲文明提供了可信的素材。这些遗址成为人类共同的文化遗产,对于研究美洲文明发展具有非常重要的史料价值。

3.文字:

(1)玛雅人创造了独特的文字。

◎玛雅文字

4.历法:

(2)阿兹特克人使用图画文字记录重要事件人创造了独特的文字。

(1)玛雅人发明了玛雅历,为太阳历,365天为1年,一年18个月,每个

月20天,剩下5天是“禁忌日”。

(2)印加人制定太阳历(1年365天)和太阴历(1年354天)

◎玛雅历

5.数学:

玛雅人知道“零”的概念,创造出20进制。

(3)印加人没有文字,结绳记事。

6.医学:

印加人会使用麻醉剂,能进行人体解剖。

7.其他:

(2)阿兹特克人采用天然铜锻造铜器,制作的陶器、石雕、木刻和金银首饰都非常精美。

(1)创造了长达数千千米的驿道和宏大的太阳庙。

◎特诺奇蒂特兰

◎穿颅手术

◎阿兹特克石雕、陶器

◎浮动园地

根据所学知识,分析美洲文明的特点。

特点:历史悠久;独立发展,自成体系;总体落后;宗教信仰发达,实用技术落后;发展相对缓慢。

材料1:在白人踏上美洲几个世纪前,危地马拉、墨西哥和安第斯高地的印第安人已经拥有几乎具有一切文明特征的较高的文化。假如不是被征服的话,他们完全可以会为发展中南美自己的文化打下一个基础,这一文化可以同任何其他洲的文化相媲美。

——[美]伯恩斯、拉尔夫著,罗经国等译《世界文明史》第3卷

材料2:由于印第安人和古代世界文明的中心相距太远,无法联系……

——李春辉《拉丁美洲史稿(上)》

材料3:关于秘鲁和中美洲之间的相互关系,完全可以说,人们已经承认,在从形成时期(约公元前1000年)到西班牙人入侵这段漫长的时期内,所有证明这些地区之间存在着相互影响或接触的实物或记录,都是不可靠的。——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》 材料4:流感不像钢刀那样寒光闪闪,但印第安人都躲不开它。天花比所有的枪炮消灭更多的印第安人。 ——斯塔夫里阿诺斯 《全球通史》

原因: ①西方殖民者的侵略;

②疾病、瘟疫等灾害;

③缺少与外界的沟通和交往,孤立发展;

④内部之间缺乏交往。

【合作探究】结合材料,分析美洲文化消失的原因。

亚洲文化在相互交流借鉴中不断发展

美洲文化在相对隔绝的环境中独立发展

南亚、东亚与美洲的文化

课标要求:通过了解南亚、东亚与美洲的文化,理解世界文化的多样性;认识南亚、东亚与美洲各国、各地区、各民族对人类文化发展所作出的贡献。

古代印度包括今天南亚次大陆的印度、巴基斯坦和孟加拉国等广大地区。

(一)概况

1.地理位置:

2.发展历程:

哈斯帕文化时期 约公元前2350-前1750年,为青铜时代文化。

吠陀时代 公元前1500-前600年,雅利安人入侵,婆罗门教和种姓制度形成。

列国时代 公元前600-前400年,列国分立、逐渐统一,佛教诞生。

孔雀王朝 约公元前324年-约前188年,古印度第一个基本统一印度的政权。

笈多帝国 公元320-500年,实行中央集权制,印度教逐渐成为主要宗教

德里苏丹国 13-16世纪,突厥人入侵建立的政权,以伊斯兰教为国教

一、宗教影响下的古印度文化

多种族、多宗教、多语言并存

(二)成就

1.种姓制度和宗教

(1)种姓制度和婆罗门教

公元前1500年左右,雅利安人逐渐建立起一系列国家。在这些国家的形成过程中,印度出现了种姓制度和婆罗门教。

雅利安人自称“出身高贵的人”,是操印欧语的白种人,最初生活在黑海附近,以游牧为生。公元前14世纪至公元前10世纪,雅利安人逐步占有印度河、恒河流域,征服了该地区原有的土著居民,逐渐建立起一系列国家,取代了印度原有的文明,并逐步建立了种姓制度和婆罗门教。

雅利安人南迁

婆罗门教为种姓制度提供了理论和宗教基础。

保护奴隶主贵族特权的等级制度。

掌管祭祀

地位最高

武士集团

地位次之

普通劳动者

少数富有商人

为前三等级服务

地位最低

贱民不包括在四个种姓之内,最受鄙视。只能居住在村外,不可与婆罗门接触。

统

治

阶

级

被统

治

阶

级

(1)特点:

①贵贱分明;

②职业世袭;

③法律、宗教地位不平等;

④种姓内部通婚。

(2)实质:

生而不平等

(2)佛教

①时间:

②背景:

③主张:

公元前6世纪。

印度社会矛盾尖锐,人们对种姓制度和婆罗门教不满。

“众生平等”和忍耐顺从。

冲击了种姓制度,有利于社会稳定,但也消磨了反抗意识。

社会等级 宗教主体 作用

婆罗门教

佛教

《长阿含经》:尔时无有男女、尊卑、上下,亦无异名,众共生世故名众生。

《劝发菩提心文》:有生皆苦,有念皆妄。灭尽无余,不受后有。

④影响:

婆罗门至上

众生平等

婆罗门

刹帝利/吠舍

维护种姓制度和婆罗门特权

维护奴隶主特权,麻痹人民

◎释迦牟尼

◎婆罗摩(大梵天)

创造之神,被称为始祖。

◎毗湿奴

◎湿婆

赐福于人类的保护神。

毁灭之神,苦行神和舞蹈之神。

4世纪时,在古代婆罗门教的基础上,印度教开始兴起,后来逐渐发展为印度的主要宗教。

(3)印度教:

印度教的基本教义与婆罗门教类同,主要经典有《吠陀》《摩诃婆罗多》《摩罗衍那》等。恪守等级森严的种姓制度,同时吸收佛教的“轮回”“业报”的教义,鼓吹人生有轮回,善恶有因果。

印度第一大宗教

印度教,是在吸收婆罗门教、佛教和耆那教教义以及民间信仰、习俗、哲学等的综合产物,把种姓制度作为核心教义,是印度的国教。

它有着三大特点:崇拜三大神、宣扬世袭等级制度、坚定相信轮回转世。

2.文学

《吠坨》共有四部,以最早形成的《梨俱吠陀》最为重要。是古代印度祭祀活动中使用的经书,也是歌颂神明的诗集。

◎《吠陀》

◎《摩诃婆罗多》

以印度列国纷争时代为背景,描写婆罗多族的两支后裔为争夺王位而进行的战争。古印度的一部百科全书。

以罗摩和妻子悉多的悲欢离合为故事主线,表现了印度古代宫廷内部和列国之间的斗争。

◎《罗摩衍那》

两部史诗都源自民间口头创作,后经人加工而成,集中反映了古代印度人民的生活和文化成就。

(3)建筑艺术

印度早期佛教建筑代表,始建于3世纪。

◎桑奇大塔

◎阿育王石柱

孔雀王朝阿育王为弘扬弘扬佛法而立。

◎阿旃陀石窟

始凿于公元前2世纪,直延续到7世纪中叶,以其壁画艺术著称于世。

印度艺术往往是宗教信仰的象征或哲学观念的隐喻

(4)数学:

古代印度人发明了包括“0”在内的十个数字符号。

(5)文字:

“0”的起源深受佛教大乘空宗的影响。其梵文名称为Sunya,汉语音译为“舜若”,意译为“空”。反映了佛教倡导的"一切皆空”。

印章文字、梵文、巴利文。

◎印章文字

◎梵文

◎巴利文

材料:大自然的毁灭力量给予古代印度居民不可磨灭的印象,在人还无力战胜自然控制自然之时,这种恐惧情绪自然地表现为宗教性的崇拜,将各种自然现象人格化、神奇化起来,想象他为各种的神,于是出现了各种神话和传说。公元前9世纪恒河中游开始得到迅猛发展,取代印度河,成为印度古代政治、经济、文化的重心。那里雨量充沛,光照时间长,树木参天,经冬不凋,自然界这种浓郁得过剩的生命力,启发了土著民对生命不死轮回问题的思考。

(三)特点及成因

探究:根据材料并结合所学,分析印度文化的特点及成因。

特点:①深受种姓制度影响;②宗教性;③多样性;④包容性;⑤辐射性。

原因:①灾害的频繁,使得人们对自然的崇拜和对神的信仰特别强烈;

②恒河流域草木常青引发了印度先民对生命不死轮回的思考;

③外来民族频繁入侵,外来文化的影响。

④古代印度文化具有独特的魅力

⑤社会政治经济发展变动;

⑥文化创造者的文化活动;

(四)影响

材料:印度文化在世界文化中的地位是很突出的,它的影响很大……中国的佛教就是从印度传来的,然后又通过朝鲜传到了日本,影响了日本文化。印度文化的影响向南,包括越南、柬埔寨、老挝。所有的东南亚,泰国、缅甸不言而喻,受影响的还有印度尼西亚。我说的影响,不仅是指宗教的影响,还包括印度文学、艺术和哲学。

——张光璘、李铮编《季羡林论印度文化》

◎吴哥窟

1.对东南亚:印度的语言、文字、艺术、思想、宗教以及风俗习惯等在东南亚产生广泛影响。佛教文化更是渗入东南亚社会生活的各个方面,巴利文对东南亚国家的文字发展也产生重要影响。

2.对中国:佛教影响了儒学的发展,与中华文化融合,一定程度上改变了人们的思维方式,丰富了中国人的日常生活。

3.对西方:印度的十个数字符号经阿拉伯人传到了西方。

(一)古代朝鲜的文化

1.发展历程:

前1122—前194年

前122—前107年

前57—688年

918—1392年

1392—1910年

箕子朝鲜

卫满朝鲜

三国时代

高丽王朝

朝鲜王朝

在吸收中华文化的基础上形成了独具

特色的民族文化

二、中华文化下的古朝鲜与日本文化

◎瞻星台遗址

2.成就:

(1)冶炼:

(2)天文:

(3)史学:

(4)艺术:

公元前5世纪前后,出现了青铜器,稍后有了铁器。

7世纪,修建了观测天象的瞻星台。

12世纪完成的《三国史记》是朝鲜半岛现存最早的史书;

朝鲜的音乐、舞蹈源远流长,特色鲜明。

15世纪《高丽史》模仿中国史书体例。

◎《三国史记》《高丽史》

3.中国与朝鲜的文化交流:

(1)佛教、道教和儒学都从中国传入朝鲜。

(2)朝鲜的典章制度、文字、学术文化和风俗习惯都受到中国的影响。

(3)汉字长期在朝鲜半岛使用,许多朝鲜学者具有很深的汉文造诣。

(4)朝鲜半岛的古代文化也流入中国中原地区,南北朝时期的中国宫廷中

就已经有了朝鲜半岛的乐舞。

◎世宗大王1446年创制训民正音

(朝鲜)衣冠制度,悉同乎中国,

故曰诗书礼乐之邦、仁义之国也,而

箕子始之,岂不信哉?

——《东国通鉴》

◎朝鲜乐舞传入中国

(二)古代日本的文化

592年

公元前

660年

710年

784年

1192年

1868年

日本建国

飞鸟时代

(646年大化改新)

奈良时代

平安时代

幕府统治时期

镰仓幕府(1192—1333年)

室町幕府(1336—1573年)

德川幕府(1603—1867年)

1.发展历程:

古代日本人认为,太阳、海、河等都有神灵,应加以崇拜,神道逐渐发展起来(多神崇拜)

2.成就

(1)宗教

①神道教:

天照大神被奉为日本天皇的始祖,也是神道教最高神。

天照大神在高天原开垦田地,传授养蚕、织布技艺,

治理有方,使诸神过着安逸和平的生活。后来,天照

大神派人去管理日本国,从此以后就一直治理日本。

②天皇制度:

7世纪,天皇制度形成。天皇为巩固权力,自称是太阳神的后裔。

12世纪以后,随着武士阶层的崛起,神道融合了佛教等外来文化,逐渐形成了武士道。武士道在日本历史上产生了重要影响。

③武士道:

武士道精神:名,忠,勇,义,礼,诚,克,仁。

武士道精神是武士的道德规范和行为准则。绝对服从主君,重言诺,轻生命,勇于战斗。其核心是忠、仁、勇。德川幕府在继承传统的基础上为武士道思想增添了儒家伦常观念,强调武士的责任和义务。武士道精神,是日本封建社会中武士阶层的道德规范以及哲学。只有通过履行这些美德,一个武士才能够保持其荣誉,丧失了荣誉的武士不得不进行切腹自杀。

在日本走上军国主义道路之后,武士道经历了一次畸变,武士道作为传统封建制度

的精神规范,成为帝国主义侵略扩张的工具。

影响:

对日本民族性格的塑造与社会的发展有着深远的影响,是日本民族心理的深层积淀。

武士道在近代成为日本军国主义侵略扩张的工具,造成严重灾难。

培养了日本人的奉献精神、使命感、责任感、恪尽职守的民族性格,从而促进了日本的崛起。

,

(2)文学

诗歌集《万叶集》和小说《源氏物语》享誉世界文坛。

日本最早的诗歌总集,相当于中国的《诗经》,收录自4世纪至8世纪中叶的长短和歌共计四千五百余首。它以中国诗歌的题材,形式和分类方法为借鉴,采用汉字作注音符号,收编了部分汉诗,同时直接反映“遣唐使”来唐情况的诗歌。

日本平安时代女作家紫式部创作的长篇小说。 《源氏物语》

以日本平安王朝全盛时期为背景,描写了主人公源氏的生活经

历和爱情故事。包含四代天皇,历70余年,反映了平安时代的

文化生活和社会背景。作品语言优美含蓄,创造了日本式浪漫

的“物哀”思想,是一部日本古典文学杰作。

◎紫式部

物哀拆开两个字看,物是所欣赏之客体,哀是审美情感

中日友好交往和中国文学对日本古代文学产生影响的证明

(3)建筑、绘画

法隆寺是日本古代建筑的代表。

①建筑:

◎日本五重塔

②绘画:

大和绘和浮世绘都是极具特色的日本绘画艺术。

◎大和绘《源氏物语绘卷》

◎浮世绘《神奈川冲浪里》

◎浮世绘《凯风快晴》

(4)中日文化交流

①日本古代文化也深受中华文化的影响。

②日本人先是直接使用汉字,后来根据日本语言的发音,借用汉字的楷体笔画和草体,分别创制了字母片假名和平假名。

③来自中国的制度、儒学、佛教等深刻影响了日本文化的发展。

◎日本茶道

日本有著名的“三道”,即茶道、花道和书道,都深受中华文化的影响。

日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,

则知多模仿唐制。

鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、

书法、建筑、绘画等,促进日本文化的发展。

(4)宗教:

日本、朝鲜模仿中国制度,建立中央集权国家,把儒家思想作为治国指导思想。

日本、朝鲜、越南分别以汉字为基础创造了自己的文字。

儒家思想奉为正统思想,尊奉孔子的教导,建立孔庙。

中国佛教、道教等传入深刻影响了当地文化的发展。

探究:东亚文化圈:中国制度和文化对古代周边国家的影响

3.影响

(1)政治:

(2)文化:

(3)思想:

古代日本对中华文化吸收借鉴的特点

①由被动到主动、由间接到直接

②具有选择性、坚持主体性

③具有实用主义特征

古代朝鲜和日本的地域文化有何特点

在自身民族文化发展的基础上,借鉴吸收中华文化,创造出新的独特文化。

(一)区域

区域 文明 时间 国家形态

中美 阿兹特克文明 14世纪至16世纪 结构松散

王国

中美 玛雅文明 前2500年至16世纪 城市国家

南美 印加文明 13世纪至16世纪 统一大

帝国

欧洲殖民者到来之前,与其他大陆几乎处于相互隔绝状态的美洲的印第安人发展出自己独特的文化。

三、独立发展下的美洲印第安文化

玛雅人、阿兹特克人和印加人建造了规模宏大的金字塔,他们在塔顶建起祭祀神灵的神庙,祭司也在塔上观察天象。

(二)成就

1.宗教:

多神崇拜

(2)在阿兹特克人和印加人的信仰中,太阳神占有特别重要的地位。

(1)玛雅人崇拜的大多是与其日常生活紧密相关的自然神。

◎太阳神

◎羽蛇神

2.建筑:

◎创造之神

◎玛雅羽蛇神金字塔

◎阿兹特克太阳神金字塔

◎印加阿卡帕纳金字塔

印第安金字塔与古埃及金字塔在用途上有何区别 出现这一区别的主要原因是什么

区别:印第安金字塔是神庙的塔基或举行宗教仪式的场所;古埃及金字塔是法老的陵墓。

原因:宗教信仰的不同,印第安人崇拜自然神和太阳神;古埃及人认为来世更长更重要。

印第安金字塔遗址的历史价值

印第安人修筑的金字塔是美洲文明的历史见证,为研究美洲文明提供了可信的素材。这些遗址成为人类共同的文化遗产,对于研究美洲文明发展具有非常重要的史料价值。

3.文字:

(1)玛雅人创造了独特的文字。

◎玛雅文字

4.历法:

(2)阿兹特克人使用图画文字记录重要事件人创造了独特的文字。

(1)玛雅人发明了玛雅历,为太阳历,365天为1年,一年18个月,每个

月20天,剩下5天是“禁忌日”。

(2)印加人制定太阳历(1年365天)和太阴历(1年354天)

◎玛雅历

5.数学:

玛雅人知道“零”的概念,创造出20进制。

(3)印加人没有文字,结绳记事。

6.医学:

印加人会使用麻醉剂,能进行人体解剖。

7.其他:

(2)阿兹特克人采用天然铜锻造铜器,制作的陶器、石雕、木刻和金银首饰都非常精美。

(1)创造了长达数千千米的驿道和宏大的太阳庙。

◎特诺奇蒂特兰

◎穿颅手术

◎阿兹特克石雕、陶器

◎浮动园地

根据所学知识,分析美洲文明的特点。

特点:历史悠久;独立发展,自成体系;总体落后;宗教信仰发达,实用技术落后;发展相对缓慢。

材料1:在白人踏上美洲几个世纪前,危地马拉、墨西哥和安第斯高地的印第安人已经拥有几乎具有一切文明特征的较高的文化。假如不是被征服的话,他们完全可以会为发展中南美自己的文化打下一个基础,这一文化可以同任何其他洲的文化相媲美。

——[美]伯恩斯、拉尔夫著,罗经国等译《世界文明史》第3卷

材料2:由于印第安人和古代世界文明的中心相距太远,无法联系……

——李春辉《拉丁美洲史稿(上)》

材料3:关于秘鲁和中美洲之间的相互关系,完全可以说,人们已经承认,在从形成时期(约公元前1000年)到西班牙人入侵这段漫长的时期内,所有证明这些地区之间存在着相互影响或接触的实物或记录,都是不可靠的。——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》 材料4:流感不像钢刀那样寒光闪闪,但印第安人都躲不开它。天花比所有的枪炮消灭更多的印第安人。 ——斯塔夫里阿诺斯 《全球通史》

原因: ①西方殖民者的侵略;

②疾病、瘟疫等灾害;

③缺少与外界的沟通和交往,孤立发展;

④内部之间缺乏交往。

【合作探究】结合材料,分析美洲文化消失的原因。

亚洲文化在相互交流借鉴中不断发展

美洲文化在相对隔绝的环境中独立发展

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享