浙教版科学2025中考专题复习二十六:物态变化(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学2025中考专题复习二十六:物态变化(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版科学2025中考专题复习二十六:物态变化

一、选择题

1.把盛有碎冰块的大试管插入烧杯里的碎冰块中,用酒精灯对烧杯底部进行加热,如图所示。当烧杯中的冰块大部分熔化时,试管中的冰( )

A.熔化情况不能确定

B.全部熔化

C.一点都没熔化

D.下面的熔化,上面的没熔化

2.如图是“探究某物质熔化和凝固规律”的实验图像,下列说法正确的是( )

A.在t=2min时,该物质处于固液共存状态

B.在BC段,该物质不吸热

C.该物质的凝固点是45℃

D.该物质熔化过程共持续了6min

3.如图所示为“3D打印机”,打印时,固态原料棒会先在打印喷头处变为液态,该过程中涉及到的物态变化是( )

A.液化 B.凝固 C.熔化 D.汽化

4.雕塑艺术家刘开渠为韶山塑造了毛泽东铜像。铜像是把铜水灌入模具中浇铸冷却而成。下列图象中能正确反映铜像成型过程的是( )

A. B. C.D.

5.生活中常把碗放在大锅内的水中蒸食物,碗与锅底不接触,如图所示,当锅里的水开始沸腾以后,碗中的水将( )

A.同时沸腾

B.稍后沸腾

C.不会沸腾,温度能够达到水的沸点

D.不会沸腾,温度总是低于水的沸点

6.某同学冲泡了一杯热饮。下列选项中不能加快热饮降温的是( )

A.向杯口不断吹气 B.取一空杯子互倒热饮

C.向杯中加入冰块 D.拧紧杯盖静置于桌面

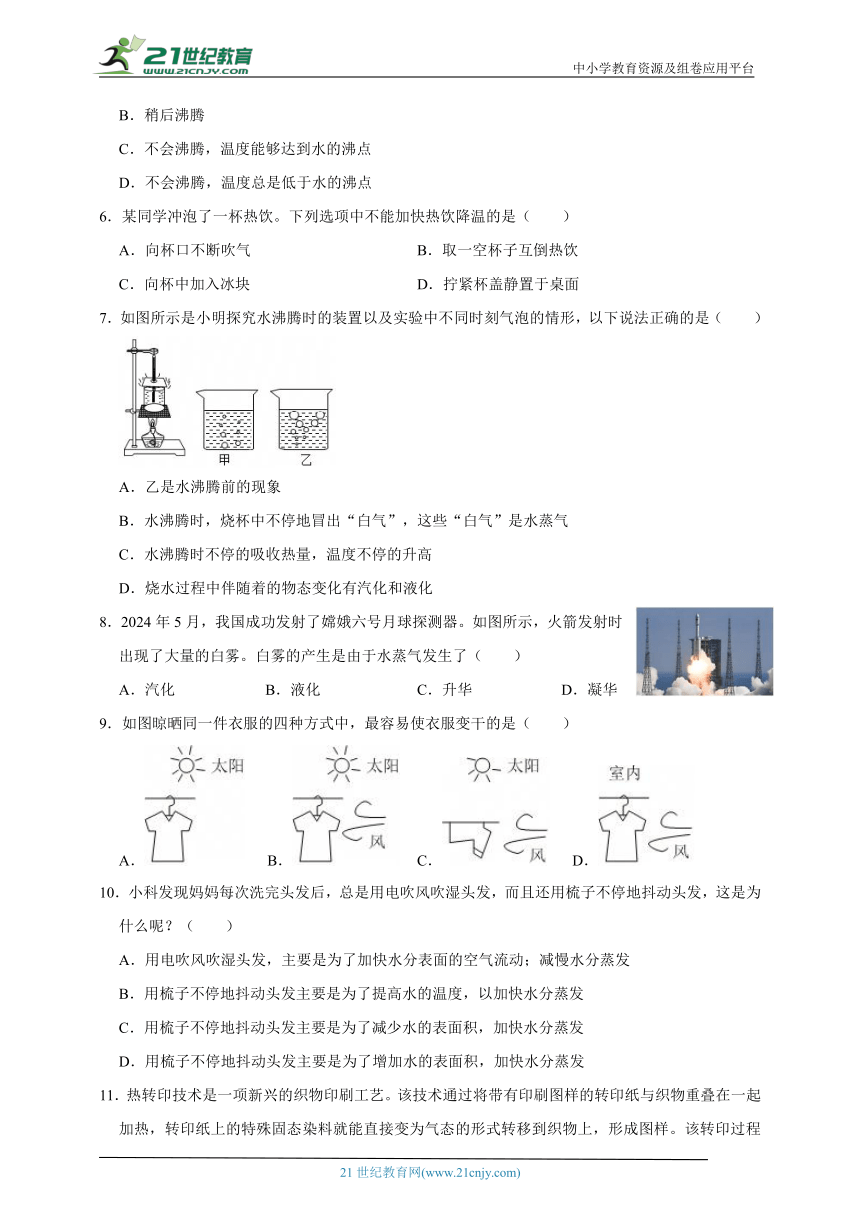

7.如图所示是小明探究水沸腾时的装置以及实验中不同时刻气泡的情形,以下说法正确的是( )

A.乙是水沸腾前的现象

B.水沸腾时,烧杯中不停地冒出“白气”,这些“白气”是水蒸气

C.水沸腾时不停的吸收热量,温度不停的升高

D.烧水过程中伴随着的物态变化有汽化和液化

8.2024年5月,我国成功发射了嫦娥六号月球探测器。如图所示,火箭发射时出现了大量的白雾。白雾的产生是由于水蒸气发生了( )

A.汽化 B.液化 C.升华 D.凝华

9.如图晾晒同一件衣服的四种方式中,最容易使衣服变干的是( )

A. B. C. D.

10.小科发现妈妈每次洗完头发后,总是用电吹风吹湿头发,而且还用梳子不停地抖动头发,这是为什么呢?( )

A.用电吹风吹湿头发,主要是为了加快水分表面的空气流动;减慢水分蒸发

B.用梳子不停地抖动头发主要是为了提高水的温度,以加快水分蒸发

C.用梳子不停地抖动头发主要是为了减少水的表面积,加快水分蒸发

D.用梳子不停地抖动头发主要是为了增加水的表面积,加快水分蒸发

11.热转印技术是一项新兴的织物印刷工艺。该技术通过将带有印刷图样的转印纸与织物重叠在一起加热,转印纸上的特殊固态染料就能直接变为气态的形式转移到织物上,形成图样。该转印过程涉及的物态变化是( )

A.先升华后凝华 B.先升华后凝固

C.先汽化后凝固 D.先汽化后凝华

12.物理教材中有许多有趣的演示实验。下列“变多、变少”的演示实验中,涉及物态变化放热的是( )

A.①④ B.②④ C.①③ D.②③

13.标准大气压下,液态氮的沸点为﹣196℃,室温下将液态氮置于试管中,会看到试管周围有大量“白气”产生,并且筷子上有霜形成,如图所示。下列关于该现象的分析正确的是( )

A.霜的形成需要吸热

B.霜是水蒸气凝华形成的

C.“白气”的形成需要吸热

D.“白气”是氮气液化形成的

二、填空题

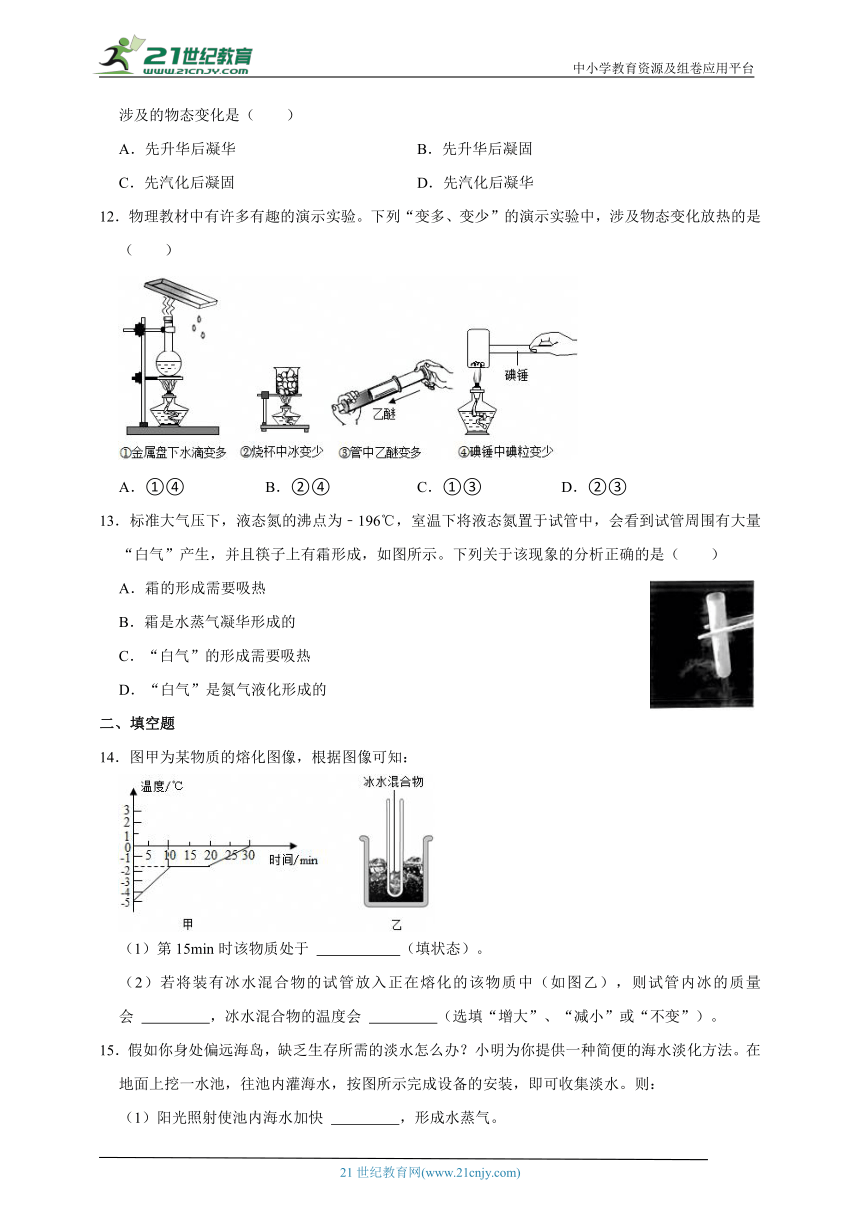

14.图甲为某物质的熔化图像,根据图像可知:

(1)第15min时该物质处于 (填状态)。

(2)若将装有冰水混合物的试管放入正在熔化的该物质中(如图乙),则试管内冰的质量会 ,冰水混合物的温度会 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

15.假如你身处偏远海岛,缺乏生存所需的淡水怎么办?小明为你提供一种简便的海水淡化方法。在地面上挖一水池,往池内灌海水,按图所示完成设备的安装,即可收集淡水。则:

(1)阳光照射使池内海水加快 ,形成水蒸气。

(2)水蒸气在塑料膜上 ,形成小水滴。

(3)塑料膜下表面结成的水滴受重力的作用滑到最低处后滴入水桶中,得到淡水。此装置内水的总量 (改变/保持不变)。

16.在学习了有关物态变化的知识以后,小明国家做了如下实验:甲、乙两个房间里相同的电炉上,相同的两壶水都已烧开,水烧开后壶口留出“白气”。请回答:

(1)根据甲、乙两图所示情况可以判断出房间 的气温较高。

(2)A、B两幅图中,符合水沸腾前的情形的是 图。

(3)如果加大炉火猛烧,则壶内开水的温度 (选填“升高”“不变”“降低”)。

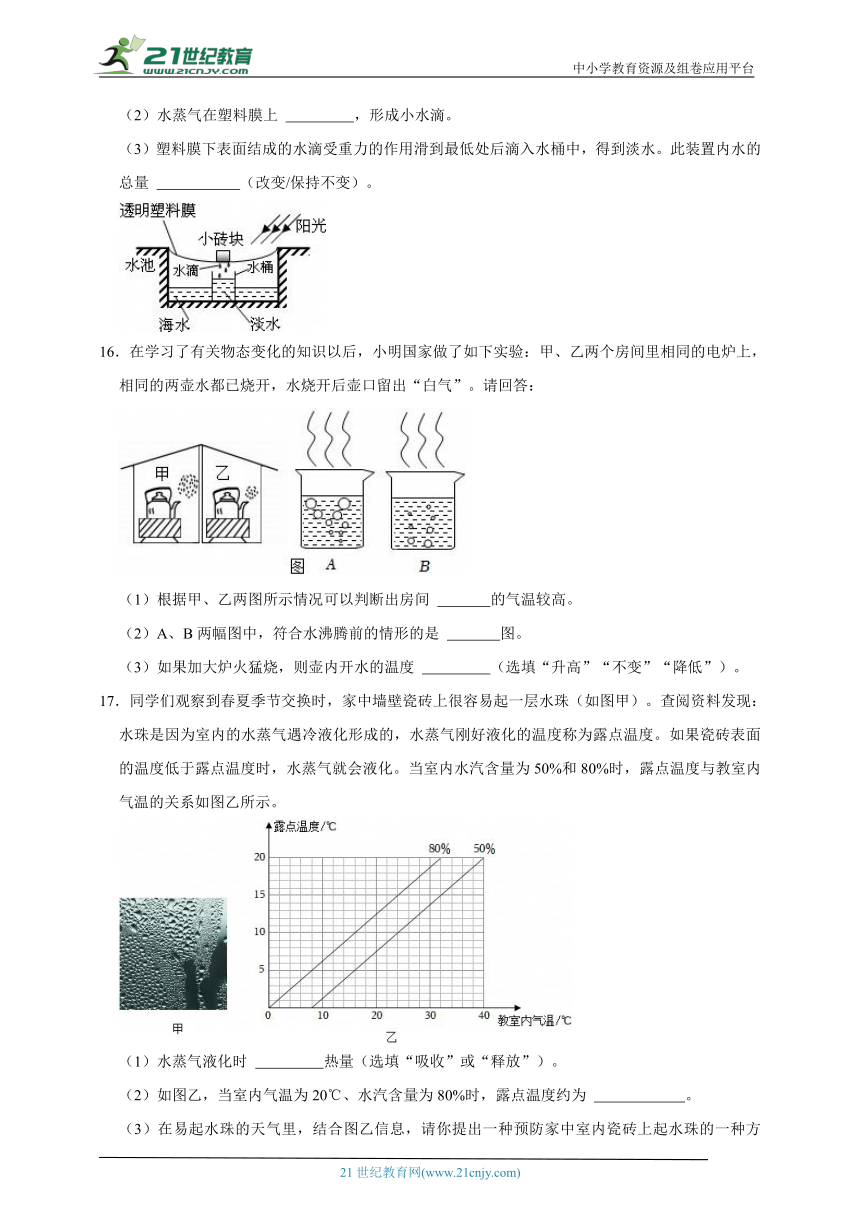

17.同学们观察到春夏季节交换时,家中墙壁瓷砖上很容易起一层水珠(如图甲)。查阅资料发现:水珠是因为室内的水蒸气遇冷液化形成的,水蒸气刚好液化的温度称为露点温度。如果瓷砖表面的温度低于露点温度时,水蒸气就会液化。当室内水汽含量为50%和80%时,露点温度与教室内气温的关系如图乙所示。

(1)水蒸气液化时 热量(选填“吸收”或“释放”)。

(2)如图乙,当室内气温为20℃、水汽含量为80%时,露点温度约为 。

(3)在易起水珠的天气里,结合图乙信息,请你提出一种预防家中室内瓷砖上起水珠的一种方法 。

18.如图所示,在一敞口玻璃瓶甲里盛适量的水,使之能浮在一水槽中,将另一只同样的敞口空玻璃瓶乙瓶口朝下,按入槽内水中,并固定位置。在标准大气压下,对槽内水加热到沸腾时,甲瓶中水 (填“沸腾”或“不沸腾”),乙瓶中水 (填“沸腾”或“不沸腾”)。

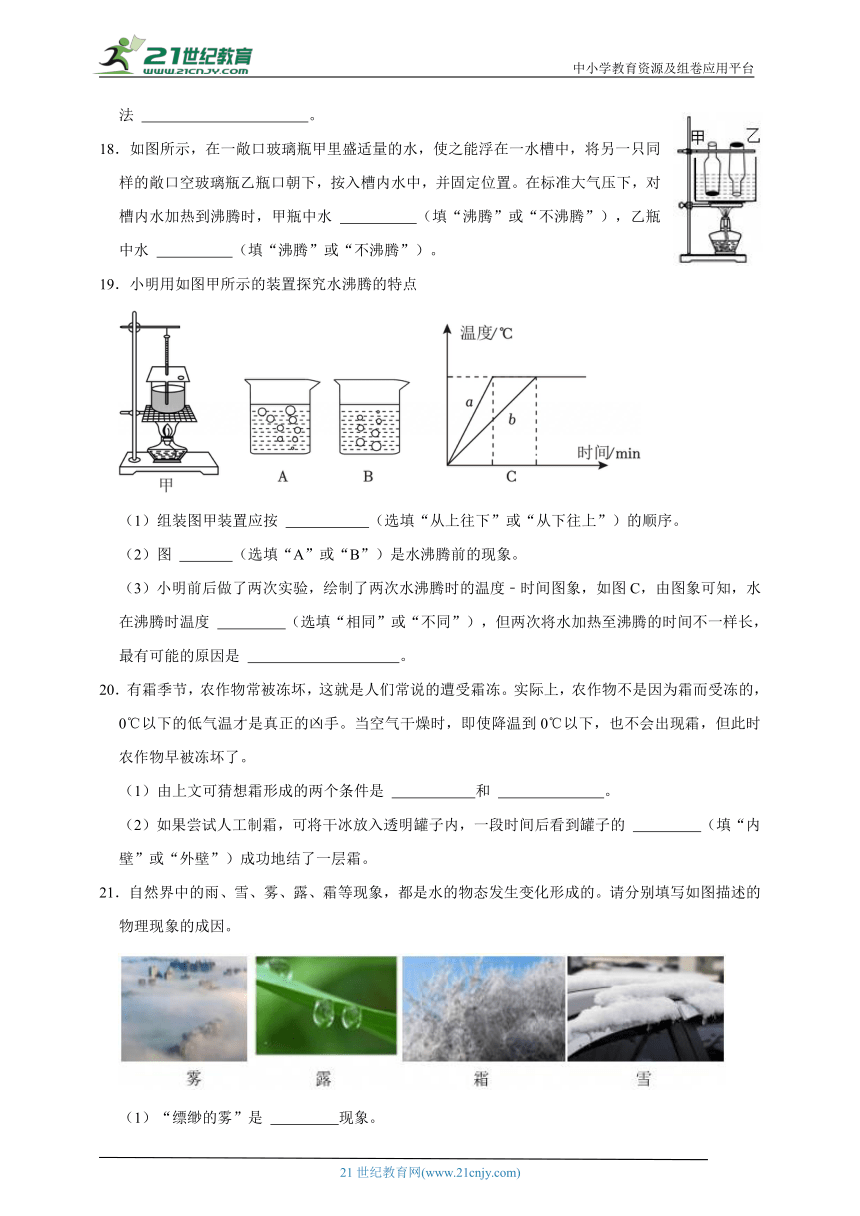

19.小明用如图甲所示的装置探究水沸腾的特点

(1)组装图甲装置应按 (选填“从上往下”或“从下往上”)的顺序。

(2)图 (选填“A”或“B”)是水沸腾前的现象。

(3)小明前后做了两次实验,绘制了两次水沸腾时的温度﹣时间图象,如图C,由图象可知,水在沸腾时温度 (选填“相同”或“不同”),但两次将水加热至沸腾的时间不一样长,最有可能的原因是 。

20.有霜季节,农作物常被冻坏,这就是人们常说的遭受霜冻。实际上,农作物不是因为霜而受冻的,0℃以下的低气温才是真正的凶手。当空气干燥时,即使降温到0℃以下,也不会出现霜,但此时农作物早被冻坏了。

(1)由上文可猜想霜形成的两个条件是 和 。

(2)如果尝试人工制霜,可将干冰放入透明罐子内,一段时间后看到罐子的 (填“内壁”或“外壁”)成功地结了一层霜。

21.自然界中的雨、雪、雾、露、霜等现象,都是水的物态发生变化形成的。请分别填写如图描述的物理现象的成因。

(1)“缥缈的雾”是 现象。

(2)“晶莹的露”是 现象。

(3)“凝重的霜”是 现象。

(4)“消融的雪”是 现象。

三、探究题

22.约公元前600年,中国人发明了油灯。油灯的发展是一个几千年技术文明的历史缩影。

请你结合材料信息解释三种油灯所包含的科学原理,并对照明工具的发展作出评价。

23.人们都说:“被100℃的水蒸气烫伤,要比被100℃的热水烫伤严重得多”。

(1)你是否赞同以上说法?请用所学的知识解释: 。

(2)为了防止在开盖时被水蒸气烫伤,你认为下列开盖方法最安全的是 。

A. B. C.

(3)作业本中提到用多层蒸笼蒸馒头时,上层馒头先熟。小东采访了某位馒头铺师傅,得到的答案是最下层的馒头先熟。两种说法,你支持哪种或者都不支持?请阐述你的观点并说明理由。 。

24.小科同学做“碘的升华”实验时,用酒精灯直接对放有少量固态碘的碘升华管加热,如图甲所示,发现碘升华管内出现紫色的碘蒸气。

(1)实验过程需要酒精灯加热说明升华需要 热量(选填“吸热”或“放热”)。

(2)善于思考的小红查阅资料发现:常压下,碘的熔点为113℃,碘的沸点为184℃,酒精灯火焰的温度约400℃。根据这些资料,小红认为小科所做的实验不能得出碘升华的结论,碘可能并不是直接从固态变为气态,而是固态碘先 再汽化成碘蒸气。

(3)根据上述猜想,小红对原实验进行改进,设计了乙图所示的实验,结果发现碘升华管内也出现紫色的碘蒸气。该实验能否得出碘升华的结论?并说出理由 。

25.科学课上,为探究影响蒸发快慢的因素,某组同学设想:当吸了水的无纺布在空气中放置一段时间后,会因水分蒸发而质量变小,所以可以通过测量无纺布在相同时间后的质量变化情况,来判断其中水分蒸发的快慢。于是他们用相同材质、相同大小的无纺布,在等质量水中浸泡相同时间,使其含水量相同,并用下列装置进行实验。请据图回答:

(1)选择装置甲和装置丁作对照,可以研究 因素对蒸发快慢的影响。

(2)若要探究“空气流速”对蒸发快慢的影响,应该选择的装置是 。

(3)如表是利用装置甲与装置乙进行实验后的数据记录。

实验组别 实验1 实验2 实验3

装置甲 装置乙 装置甲 装置乙 装置甲 装置乙

电子天平读数(克) 开始时 7.5 7.5 7.6 7.6 7.4 7.4

5分钟后 7.1 6.5 7.3 6.7 7.0 6.6

①数据分析:在每组实验中,5分钟后装置甲的质量都比装置乙大,可以得出装置甲的无纺布中水蒸发得 (“快”或“慢”)。

②本实验可以得出的结论: 。

答案

1.解:冰是晶体,若给烧杯中的冰加热时,烧杯中的冰会熔化,但在冰的熔化过程中温度为0℃,保持不变,所以试管中的冰能达到熔点0℃,但试管中的冰和烧杯中的冰的温度相同,试管中的冰不能从烧杯中继续吸热,所以不能熔化。

故选:C。

2.解:ABD、由图像可知,从A到B过程中物质的温度呈上升趋势,在t=2min时,该物质处于固态;BC段温度不变,说明此时物质达到了熔点,处于熔化过程,熔化吸热,因此这种物质属于晶体;在t=3min时开始熔化,到6min结束,物质熔化过程持续了3min,故A、B、D错误;

C、图像的EF段为该物质的凝固过程,此时对应的温度是45℃,则其凝固点为45℃,故C正确。

故选:C。

3.解:固态原料棒会先在打印喷头处变为液态,这个过程是由固态变为液态,是熔化现象。

故选:C。

4.解:铜像成型过程是晶体凝固的过程。

A、整个过程温度有下降的趋势,且整个过程中温度都在不断下降,所以是非晶体的凝固图象,故A错误;

B、整个过程温度有上升的趋势,且有一段时间温度保持不变,所以是晶体的熔化图象,故B错误;

C、整个过程温度有下降的趋势,且有一段时间温度保持不变,所以是晶体的凝固图象,故C正确;

D、整个过程温度有上升的趋势,且整个过程中温度都在不断上升,所以是非晶体的熔化图象,故D错误。

故选:C。

5.解:开始锅与碗中的水都会吸热升温,但当锅中的水达到沸点时吸热会沸腾起来,但温度不再升高。

此时碗中的水也会达到沸点,但由于碗中的水与锅中水的温度相同,所以不能继续吸热,所以碗中的水不会沸腾。

故选:C。

6.解:A、向杯口不断吹气,液体表面空气流动加快,是通过加快液体表面的气体流动来加快蒸发的,加快热饮降温,故A不符合题意;

B、取一空杯子互倒热饮,加快液面上空气流动、增大液体表面积,从而加快蒸发,加快热饮降温,故B不符合题意;

C、向杯中加入冰块是通过热传递来加快热饮降温的,故C不符合题意;

D、拧紧杯盖静置于桌面、液体表面空气流动减慢,不能加快热饮降温,故D符合题意。

故选:D。

7.解:A.乙是水沸腾时的现象,故A错误;

B.水沸腾时,烧杯中不停地冒出“白气”,这些“白气”是水蒸气遇冷液化而成的小水珠,故B错误;

C.水沸腾时不停的吸收热量,温度不变,故C错误;

D.烧水过程中伴随着的物态变化有汽化和液化,故D正确;

故选:D。

8.解:白雾是水蒸气液化形成的小水滴。

故选:B。

9.解:影响蒸发快慢的因素:一是液体温度,二是液体表面积,三是液体表面的空气流动速度。将湿衣服晾在阳光下,提高了衣服的温度,挂在通风处加快空气流动,摊开可以增大液体的表面积,加快了蒸发,故B正确。

故选:B。

10.解:洗完头发后,为让头发干快些,用电吹风吹湿头发,主要是为了加快水分表面的空气流动,加快水分蒸发;

用梳子不停的抖动头发,这样是为了增加水的表面积,加快水分蒸发。

故选:D。

11.解:转印纸上的特殊固态染料直接变为气态,此过程是升华;该物质由气态直接转变成固态转移到织物上,此过程是凝华,故A正确。

故选:A。

12.解:①金属盘下水滴变多,这是水蒸气遇冷液化形成的,液化放热;

②烧杯中的冰变少,这是冰熔化为水,熔化吸热;

③管中乙醚变多,这是乙醚蒸气液化形成的,液化放热;

④碘锤中碘粒变少,这是碘升华的结果,升华吸热;

综上所述,①③物态变化是放热,故ABD错误,C正确。

故选:C。

13.解:AB.霜是由空气中的水蒸气遇冷凝华形成的,该过程要放出热量,故A错误、B正确;

CD.“白气”是由空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠,液化的过程向外放出热量,故CD错误。

故选:B。

14.解:(1)第15min时该物质处于固液共存态;0﹣10min属于固态,10﹣20min是固液共存态,20﹣30min是液态;

(2)若将装有冰水混合物的试管放入正在熔化的该物质中(如图乙),则试管内冰的质量会增加,因为正在熔化的物质中会吸热,冰水混合物被吸热,水结成冰,所以冰的质量增加,水在凝固的过程中会放热并且温度保持不变,所以冰水混合物的温度会 不变;

故答案为:(1)固液共存(2)增大;不变。

15.解:(1)阳光照射使池内海水加快蒸发,形成水蒸气;

(2)温度较高的水蒸气遇冷在塑料膜上液化,形成小水滴;

(3)塑料膜下表面结成的水滴受重力的作用滑到最低处后滴入水桶中,得到淡水。在物态变化过程中,物质多少没有变化,所以此装置内水的总量保持不变。

故答案为:(1)蒸发;(2)液化;(3)保持不变。

16.解:(1)白气是水壶中的水蒸气遇冷液化成的小水珠,所以物态变化为液化;液化放热,遇冷才容易发生液化,所以房间温度越低,越容易液化,白气越多,所以气温较高的是乙;

(2)水沸腾时,气泡从下向上气泡变大,A是沸腾的图象,B图是沸腾前的;

(3)液体沸腾的特点是吸收热量,温度不变,如果加大炉火猛烧,壶内开水的温度不变。

故答案为:(1)乙;(2)B;(3)不变。

17.解:(1)液化是物质由气态转变为液态的过程。在这个过程中,物质需要放出热量,即释放热量。

(2)观察图乙可得,当室内气温为20℃、水汽含量为80%时,露点温度约为 12.5℃。

(3)可以使用地暖或暖气片等设备提高室内温度,进而提高瓷砖表面的温度,使得水蒸气在遇到瓷砖表面时不易液化。

故答案为:(1)释放;(2)12.5℃;(3)可以使用地暖或暖气片等设备提高室内温度

18.解:在标准大气压下,对槽内水加热到沸腾时,甲瓶中的水无法继续吸热,故甲瓶中的水不沸腾;乙瓶中气压大于外界大气压,沸点升高,无法沸腾。

故答案为:不沸腾;不沸腾。

19.解:(1)探究水沸腾实验需要用酒精灯的外焰加热,所以先放置酒精灯,再固定铁圈;用温度计测量温度时不能接触容器底和容器壁,所以最后固定温度计;故安装器材的顺序为:从下往上;

(2)液体沸腾前吸收热量,温度不断升高,气泡上升时不断变小,故观察到水沸腾前的现象如图乙中的图B;

(3)分析图象可知,水在沸腾过程中温度的特点是:吸热温度保持不变;但两次将水加热至沸腾的时间不一样长,最有可能的原因是两次实验所用的水的质量不同。

故答案为:(1)从下往上;(2)B;(3)相同;两次实验所用的水的质量不同。

20.解:(1)根据文中的“当空气干燥时,即使温度降低到﹣20℃~﹣10℃,也不会出现霜。”可知:霜的形成条件是:空气湿润且温度在0℃以下;

(3)将干冰放入空易拉罐中,干冰由固体直接变成气体,发生升华现象,升华吸收热量,使易拉罐温度降低,空气中的水蒸气遇冷直接凝华成小冰晶附在易拉罐的外壁形成霜。

故答案为:(1)空气湿润;气温在0℃以下;(2)外壁。

21.解:(1、2)雾和露珠是水蒸气液化形成的;

(3)霜是凝华形成的;

(4)雪消融是熔化过程。

故答案为:(1)液化;(2)液化;(3)凝华;(4)熔化。

22.答:普通油灯:菜油或动物油具有可燃性,油燃烧必须到达着火点,与空气充分接触,灯芯燃烧时的温度没有达到器皿里的灯油着火点,因此灯芯燃烧时却不会引燃器皿里的灯油;

省油灯:燃烧时产生的热量会通过灯体传递到水中,水受热蒸发,从而将热量带走,灯盏的温度和灯油蒸发的速率也因此降低,以此达到省油的目的;

近代煤油灯:调节旋钮是增加油与空气的接触面积使燃烧物增多,亮度增加,相反减少与空气的接触面积使燃烧物减少,亮度变暗甚至熄灭;

照明从燃烧动植物油到煤油,再到电灯照明,说明能源的利用更加高效、环保,也说明人类在发展,科技在进步。

23.解(1)同意;被100℃的水蒸气烫伤比被100℃的开水烫伤更为严重是因为100℃的水蒸气遇到相对温度比较低的人体,就会液化,液化要放出大量的热,所以100℃的水蒸气烫伤更厉害。

(2)为了防止在开盖时被水蒸气烫伤,开盖方法最安全的是B,人体尽量避免与水蒸气接触,让水蒸气从另一侧冒出。

(3)如果赞成上层馒头先熟,理由:蒸笼内温度相同,由于水蒸气上升到上层笼盖时会液化放出大量的热,故上层馒头先熟。

如果赞成下层的馒头先熟,要强调由于蒸笼层数较多,导致下层温度高于上层温度。

故答案为:(1)同意;被100℃的水蒸气烫伤比被100℃的开水烫伤更为严重是因为100℃的水蒸气遇到相对温度比较低的人体,就会液化,液化要放出大量的热,所以100℃的水蒸气烫伤更厉害。(2)B;(3)上层馒头先熟,理由:蒸笼内温度相同,由于水蒸气上升到上层笼盖时会液化放出大量的热,故上层馒头先熟。

24.解:(1)物质由固态直接变为气态的过程叫做升华,升华吸热;

(2)碘的熔点为113℃,碘的沸点为184℃,酒精灯火焰的温度约400℃,高于碘的熔点,碘可能并不是直接从固态变为气态,而是固态碘先熔化再汽化成碘蒸气;

(3)烧杯中水的温度最高为100℃,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,碘一直处于固态,出现的碘蒸气只能是固态直接变成的,能更好地说明碘的升华。

故答案为:(1)吸热;(2)熔化;(3)能,因烧杯中水的温度最高为100℃,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,出现紫色的碘蒸气,只能是升华。

25.解:(1)比较甲、丁可知,丁中的无纺布折叠了,所以不同的是水的表面积,可以研究液体表面积对蒸发快慢的影响;

(2)若要探究“空气流通”对蒸发快慢的影响,需控制液体的温度、液体表面积相同,改变液面附近空气流速,故应该选择的装置是甲和丙;

(3)①数据分析:在每组实验中,5分钟后装置甲的质量都比装置乙大,说明甲中水分多,可以得出装置甲的无纺布中水蒸发得慢;

②结论:在其他条件相同情况下,温度越高,水蒸发越快。

故答案为:(1)液体表面积;(2)甲、丙;(3)①慢;②在其他条件相同情况下,温度越高,水蒸发越快。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

浙教版科学2025中考专题复习二十六:物态变化

一、选择题

1.把盛有碎冰块的大试管插入烧杯里的碎冰块中,用酒精灯对烧杯底部进行加热,如图所示。当烧杯中的冰块大部分熔化时,试管中的冰( )

A.熔化情况不能确定

B.全部熔化

C.一点都没熔化

D.下面的熔化,上面的没熔化

2.如图是“探究某物质熔化和凝固规律”的实验图像,下列说法正确的是( )

A.在t=2min时,该物质处于固液共存状态

B.在BC段,该物质不吸热

C.该物质的凝固点是45℃

D.该物质熔化过程共持续了6min

3.如图所示为“3D打印机”,打印时,固态原料棒会先在打印喷头处变为液态,该过程中涉及到的物态变化是( )

A.液化 B.凝固 C.熔化 D.汽化

4.雕塑艺术家刘开渠为韶山塑造了毛泽东铜像。铜像是把铜水灌入模具中浇铸冷却而成。下列图象中能正确反映铜像成型过程的是( )

A. B. C.D.

5.生活中常把碗放在大锅内的水中蒸食物,碗与锅底不接触,如图所示,当锅里的水开始沸腾以后,碗中的水将( )

A.同时沸腾

B.稍后沸腾

C.不会沸腾,温度能够达到水的沸点

D.不会沸腾,温度总是低于水的沸点

6.某同学冲泡了一杯热饮。下列选项中不能加快热饮降温的是( )

A.向杯口不断吹气 B.取一空杯子互倒热饮

C.向杯中加入冰块 D.拧紧杯盖静置于桌面

7.如图所示是小明探究水沸腾时的装置以及实验中不同时刻气泡的情形,以下说法正确的是( )

A.乙是水沸腾前的现象

B.水沸腾时,烧杯中不停地冒出“白气”,这些“白气”是水蒸气

C.水沸腾时不停的吸收热量,温度不停的升高

D.烧水过程中伴随着的物态变化有汽化和液化

8.2024年5月,我国成功发射了嫦娥六号月球探测器。如图所示,火箭发射时出现了大量的白雾。白雾的产生是由于水蒸气发生了( )

A.汽化 B.液化 C.升华 D.凝华

9.如图晾晒同一件衣服的四种方式中,最容易使衣服变干的是( )

A. B. C. D.

10.小科发现妈妈每次洗完头发后,总是用电吹风吹湿头发,而且还用梳子不停地抖动头发,这是为什么呢?( )

A.用电吹风吹湿头发,主要是为了加快水分表面的空气流动;减慢水分蒸发

B.用梳子不停地抖动头发主要是为了提高水的温度,以加快水分蒸发

C.用梳子不停地抖动头发主要是为了减少水的表面积,加快水分蒸发

D.用梳子不停地抖动头发主要是为了增加水的表面积,加快水分蒸发

11.热转印技术是一项新兴的织物印刷工艺。该技术通过将带有印刷图样的转印纸与织物重叠在一起加热,转印纸上的特殊固态染料就能直接变为气态的形式转移到织物上,形成图样。该转印过程涉及的物态变化是( )

A.先升华后凝华 B.先升华后凝固

C.先汽化后凝固 D.先汽化后凝华

12.物理教材中有许多有趣的演示实验。下列“变多、变少”的演示实验中,涉及物态变化放热的是( )

A.①④ B.②④ C.①③ D.②③

13.标准大气压下,液态氮的沸点为﹣196℃,室温下将液态氮置于试管中,会看到试管周围有大量“白气”产生,并且筷子上有霜形成,如图所示。下列关于该现象的分析正确的是( )

A.霜的形成需要吸热

B.霜是水蒸气凝华形成的

C.“白气”的形成需要吸热

D.“白气”是氮气液化形成的

二、填空题

14.图甲为某物质的熔化图像,根据图像可知:

(1)第15min时该物质处于 (填状态)。

(2)若将装有冰水混合物的试管放入正在熔化的该物质中(如图乙),则试管内冰的质量会 ,冰水混合物的温度会 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。

15.假如你身处偏远海岛,缺乏生存所需的淡水怎么办?小明为你提供一种简便的海水淡化方法。在地面上挖一水池,往池内灌海水,按图所示完成设备的安装,即可收集淡水。则:

(1)阳光照射使池内海水加快 ,形成水蒸气。

(2)水蒸气在塑料膜上 ,形成小水滴。

(3)塑料膜下表面结成的水滴受重力的作用滑到最低处后滴入水桶中,得到淡水。此装置内水的总量 (改变/保持不变)。

16.在学习了有关物态变化的知识以后,小明国家做了如下实验:甲、乙两个房间里相同的电炉上,相同的两壶水都已烧开,水烧开后壶口留出“白气”。请回答:

(1)根据甲、乙两图所示情况可以判断出房间 的气温较高。

(2)A、B两幅图中,符合水沸腾前的情形的是 图。

(3)如果加大炉火猛烧,则壶内开水的温度 (选填“升高”“不变”“降低”)。

17.同学们观察到春夏季节交换时,家中墙壁瓷砖上很容易起一层水珠(如图甲)。查阅资料发现:水珠是因为室内的水蒸气遇冷液化形成的,水蒸气刚好液化的温度称为露点温度。如果瓷砖表面的温度低于露点温度时,水蒸气就会液化。当室内水汽含量为50%和80%时,露点温度与教室内气温的关系如图乙所示。

(1)水蒸气液化时 热量(选填“吸收”或“释放”)。

(2)如图乙,当室内气温为20℃、水汽含量为80%时,露点温度约为 。

(3)在易起水珠的天气里,结合图乙信息,请你提出一种预防家中室内瓷砖上起水珠的一种方法 。

18.如图所示,在一敞口玻璃瓶甲里盛适量的水,使之能浮在一水槽中,将另一只同样的敞口空玻璃瓶乙瓶口朝下,按入槽内水中,并固定位置。在标准大气压下,对槽内水加热到沸腾时,甲瓶中水 (填“沸腾”或“不沸腾”),乙瓶中水 (填“沸腾”或“不沸腾”)。

19.小明用如图甲所示的装置探究水沸腾的特点

(1)组装图甲装置应按 (选填“从上往下”或“从下往上”)的顺序。

(2)图 (选填“A”或“B”)是水沸腾前的现象。

(3)小明前后做了两次实验,绘制了两次水沸腾时的温度﹣时间图象,如图C,由图象可知,水在沸腾时温度 (选填“相同”或“不同”),但两次将水加热至沸腾的时间不一样长,最有可能的原因是 。

20.有霜季节,农作物常被冻坏,这就是人们常说的遭受霜冻。实际上,农作物不是因为霜而受冻的,0℃以下的低气温才是真正的凶手。当空气干燥时,即使降温到0℃以下,也不会出现霜,但此时农作物早被冻坏了。

(1)由上文可猜想霜形成的两个条件是 和 。

(2)如果尝试人工制霜,可将干冰放入透明罐子内,一段时间后看到罐子的 (填“内壁”或“外壁”)成功地结了一层霜。

21.自然界中的雨、雪、雾、露、霜等现象,都是水的物态发生变化形成的。请分别填写如图描述的物理现象的成因。

(1)“缥缈的雾”是 现象。

(2)“晶莹的露”是 现象。

(3)“凝重的霜”是 现象。

(4)“消融的雪”是 现象。

三、探究题

22.约公元前600年,中国人发明了油灯。油灯的发展是一个几千年技术文明的历史缩影。

请你结合材料信息解释三种油灯所包含的科学原理,并对照明工具的发展作出评价。

23.人们都说:“被100℃的水蒸气烫伤,要比被100℃的热水烫伤严重得多”。

(1)你是否赞同以上说法?请用所学的知识解释: 。

(2)为了防止在开盖时被水蒸气烫伤,你认为下列开盖方法最安全的是 。

A. B. C.

(3)作业本中提到用多层蒸笼蒸馒头时,上层馒头先熟。小东采访了某位馒头铺师傅,得到的答案是最下层的馒头先熟。两种说法,你支持哪种或者都不支持?请阐述你的观点并说明理由。 。

24.小科同学做“碘的升华”实验时,用酒精灯直接对放有少量固态碘的碘升华管加热,如图甲所示,发现碘升华管内出现紫色的碘蒸气。

(1)实验过程需要酒精灯加热说明升华需要 热量(选填“吸热”或“放热”)。

(2)善于思考的小红查阅资料发现:常压下,碘的熔点为113℃,碘的沸点为184℃,酒精灯火焰的温度约400℃。根据这些资料,小红认为小科所做的实验不能得出碘升华的结论,碘可能并不是直接从固态变为气态,而是固态碘先 再汽化成碘蒸气。

(3)根据上述猜想,小红对原实验进行改进,设计了乙图所示的实验,结果发现碘升华管内也出现紫色的碘蒸气。该实验能否得出碘升华的结论?并说出理由 。

25.科学课上,为探究影响蒸发快慢的因素,某组同学设想:当吸了水的无纺布在空气中放置一段时间后,会因水分蒸发而质量变小,所以可以通过测量无纺布在相同时间后的质量变化情况,来判断其中水分蒸发的快慢。于是他们用相同材质、相同大小的无纺布,在等质量水中浸泡相同时间,使其含水量相同,并用下列装置进行实验。请据图回答:

(1)选择装置甲和装置丁作对照,可以研究 因素对蒸发快慢的影响。

(2)若要探究“空气流速”对蒸发快慢的影响,应该选择的装置是 。

(3)如表是利用装置甲与装置乙进行实验后的数据记录。

实验组别 实验1 实验2 实验3

装置甲 装置乙 装置甲 装置乙 装置甲 装置乙

电子天平读数(克) 开始时 7.5 7.5 7.6 7.6 7.4 7.4

5分钟后 7.1 6.5 7.3 6.7 7.0 6.6

①数据分析:在每组实验中,5分钟后装置甲的质量都比装置乙大,可以得出装置甲的无纺布中水蒸发得 (“快”或“慢”)。

②本实验可以得出的结论: 。

答案

1.解:冰是晶体,若给烧杯中的冰加热时,烧杯中的冰会熔化,但在冰的熔化过程中温度为0℃,保持不变,所以试管中的冰能达到熔点0℃,但试管中的冰和烧杯中的冰的温度相同,试管中的冰不能从烧杯中继续吸热,所以不能熔化。

故选:C。

2.解:ABD、由图像可知,从A到B过程中物质的温度呈上升趋势,在t=2min时,该物质处于固态;BC段温度不变,说明此时物质达到了熔点,处于熔化过程,熔化吸热,因此这种物质属于晶体;在t=3min时开始熔化,到6min结束,物质熔化过程持续了3min,故A、B、D错误;

C、图像的EF段为该物质的凝固过程,此时对应的温度是45℃,则其凝固点为45℃,故C正确。

故选:C。

3.解:固态原料棒会先在打印喷头处变为液态,这个过程是由固态变为液态,是熔化现象。

故选:C。

4.解:铜像成型过程是晶体凝固的过程。

A、整个过程温度有下降的趋势,且整个过程中温度都在不断下降,所以是非晶体的凝固图象,故A错误;

B、整个过程温度有上升的趋势,且有一段时间温度保持不变,所以是晶体的熔化图象,故B错误;

C、整个过程温度有下降的趋势,且有一段时间温度保持不变,所以是晶体的凝固图象,故C正确;

D、整个过程温度有上升的趋势,且整个过程中温度都在不断上升,所以是非晶体的熔化图象,故D错误。

故选:C。

5.解:开始锅与碗中的水都会吸热升温,但当锅中的水达到沸点时吸热会沸腾起来,但温度不再升高。

此时碗中的水也会达到沸点,但由于碗中的水与锅中水的温度相同,所以不能继续吸热,所以碗中的水不会沸腾。

故选:C。

6.解:A、向杯口不断吹气,液体表面空气流动加快,是通过加快液体表面的气体流动来加快蒸发的,加快热饮降温,故A不符合题意;

B、取一空杯子互倒热饮,加快液面上空气流动、增大液体表面积,从而加快蒸发,加快热饮降温,故B不符合题意;

C、向杯中加入冰块是通过热传递来加快热饮降温的,故C不符合题意;

D、拧紧杯盖静置于桌面、液体表面空气流动减慢,不能加快热饮降温,故D符合题意。

故选:D。

7.解:A.乙是水沸腾时的现象,故A错误;

B.水沸腾时,烧杯中不停地冒出“白气”,这些“白气”是水蒸气遇冷液化而成的小水珠,故B错误;

C.水沸腾时不停的吸收热量,温度不变,故C错误;

D.烧水过程中伴随着的物态变化有汽化和液化,故D正确;

故选:D。

8.解:白雾是水蒸气液化形成的小水滴。

故选:B。

9.解:影响蒸发快慢的因素:一是液体温度,二是液体表面积,三是液体表面的空气流动速度。将湿衣服晾在阳光下,提高了衣服的温度,挂在通风处加快空气流动,摊开可以增大液体的表面积,加快了蒸发,故B正确。

故选:B。

10.解:洗完头发后,为让头发干快些,用电吹风吹湿头发,主要是为了加快水分表面的空气流动,加快水分蒸发;

用梳子不停的抖动头发,这样是为了增加水的表面积,加快水分蒸发。

故选:D。

11.解:转印纸上的特殊固态染料直接变为气态,此过程是升华;该物质由气态直接转变成固态转移到织物上,此过程是凝华,故A正确。

故选:A。

12.解:①金属盘下水滴变多,这是水蒸气遇冷液化形成的,液化放热;

②烧杯中的冰变少,这是冰熔化为水,熔化吸热;

③管中乙醚变多,这是乙醚蒸气液化形成的,液化放热;

④碘锤中碘粒变少,这是碘升华的结果,升华吸热;

综上所述,①③物态变化是放热,故ABD错误,C正确。

故选:C。

13.解:AB.霜是由空气中的水蒸气遇冷凝华形成的,该过程要放出热量,故A错误、B正确;

CD.“白气”是由空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠,液化的过程向外放出热量,故CD错误。

故选:B。

14.解:(1)第15min时该物质处于固液共存态;0﹣10min属于固态,10﹣20min是固液共存态,20﹣30min是液态;

(2)若将装有冰水混合物的试管放入正在熔化的该物质中(如图乙),则试管内冰的质量会增加,因为正在熔化的物质中会吸热,冰水混合物被吸热,水结成冰,所以冰的质量增加,水在凝固的过程中会放热并且温度保持不变,所以冰水混合物的温度会 不变;

故答案为:(1)固液共存(2)增大;不变。

15.解:(1)阳光照射使池内海水加快蒸发,形成水蒸气;

(2)温度较高的水蒸气遇冷在塑料膜上液化,形成小水滴;

(3)塑料膜下表面结成的水滴受重力的作用滑到最低处后滴入水桶中,得到淡水。在物态变化过程中,物质多少没有变化,所以此装置内水的总量保持不变。

故答案为:(1)蒸发;(2)液化;(3)保持不变。

16.解:(1)白气是水壶中的水蒸气遇冷液化成的小水珠,所以物态变化为液化;液化放热,遇冷才容易发生液化,所以房间温度越低,越容易液化,白气越多,所以气温较高的是乙;

(2)水沸腾时,气泡从下向上气泡变大,A是沸腾的图象,B图是沸腾前的;

(3)液体沸腾的特点是吸收热量,温度不变,如果加大炉火猛烧,壶内开水的温度不变。

故答案为:(1)乙;(2)B;(3)不变。

17.解:(1)液化是物质由气态转变为液态的过程。在这个过程中,物质需要放出热量,即释放热量。

(2)观察图乙可得,当室内气温为20℃、水汽含量为80%时,露点温度约为 12.5℃。

(3)可以使用地暖或暖气片等设备提高室内温度,进而提高瓷砖表面的温度,使得水蒸气在遇到瓷砖表面时不易液化。

故答案为:(1)释放;(2)12.5℃;(3)可以使用地暖或暖气片等设备提高室内温度

18.解:在标准大气压下,对槽内水加热到沸腾时,甲瓶中的水无法继续吸热,故甲瓶中的水不沸腾;乙瓶中气压大于外界大气压,沸点升高,无法沸腾。

故答案为:不沸腾;不沸腾。

19.解:(1)探究水沸腾实验需要用酒精灯的外焰加热,所以先放置酒精灯,再固定铁圈;用温度计测量温度时不能接触容器底和容器壁,所以最后固定温度计;故安装器材的顺序为:从下往上;

(2)液体沸腾前吸收热量,温度不断升高,气泡上升时不断变小,故观察到水沸腾前的现象如图乙中的图B;

(3)分析图象可知,水在沸腾过程中温度的特点是:吸热温度保持不变;但两次将水加热至沸腾的时间不一样长,最有可能的原因是两次实验所用的水的质量不同。

故答案为:(1)从下往上;(2)B;(3)相同;两次实验所用的水的质量不同。

20.解:(1)根据文中的“当空气干燥时,即使温度降低到﹣20℃~﹣10℃,也不会出现霜。”可知:霜的形成条件是:空气湿润且温度在0℃以下;

(3)将干冰放入空易拉罐中,干冰由固体直接变成气体,发生升华现象,升华吸收热量,使易拉罐温度降低,空气中的水蒸气遇冷直接凝华成小冰晶附在易拉罐的外壁形成霜。

故答案为:(1)空气湿润;气温在0℃以下;(2)外壁。

21.解:(1、2)雾和露珠是水蒸气液化形成的;

(3)霜是凝华形成的;

(4)雪消融是熔化过程。

故答案为:(1)液化;(2)液化;(3)凝华;(4)熔化。

22.答:普通油灯:菜油或动物油具有可燃性,油燃烧必须到达着火点,与空气充分接触,灯芯燃烧时的温度没有达到器皿里的灯油着火点,因此灯芯燃烧时却不会引燃器皿里的灯油;

省油灯:燃烧时产生的热量会通过灯体传递到水中,水受热蒸发,从而将热量带走,灯盏的温度和灯油蒸发的速率也因此降低,以此达到省油的目的;

近代煤油灯:调节旋钮是增加油与空气的接触面积使燃烧物增多,亮度增加,相反减少与空气的接触面积使燃烧物减少,亮度变暗甚至熄灭;

照明从燃烧动植物油到煤油,再到电灯照明,说明能源的利用更加高效、环保,也说明人类在发展,科技在进步。

23.解(1)同意;被100℃的水蒸气烫伤比被100℃的开水烫伤更为严重是因为100℃的水蒸气遇到相对温度比较低的人体,就会液化,液化要放出大量的热,所以100℃的水蒸气烫伤更厉害。

(2)为了防止在开盖时被水蒸气烫伤,开盖方法最安全的是B,人体尽量避免与水蒸气接触,让水蒸气从另一侧冒出。

(3)如果赞成上层馒头先熟,理由:蒸笼内温度相同,由于水蒸气上升到上层笼盖时会液化放出大量的热,故上层馒头先熟。

如果赞成下层的馒头先熟,要强调由于蒸笼层数较多,导致下层温度高于上层温度。

故答案为:(1)同意;被100℃的水蒸气烫伤比被100℃的开水烫伤更为严重是因为100℃的水蒸气遇到相对温度比较低的人体,就会液化,液化要放出大量的热,所以100℃的水蒸气烫伤更厉害。(2)B;(3)上层馒头先熟,理由:蒸笼内温度相同,由于水蒸气上升到上层笼盖时会液化放出大量的热,故上层馒头先熟。

24.解:(1)物质由固态直接变为气态的过程叫做升华,升华吸热;

(2)碘的熔点为113℃,碘的沸点为184℃,酒精灯火焰的温度约400℃,高于碘的熔点,碘可能并不是直接从固态变为气态,而是固态碘先熔化再汽化成碘蒸气;

(3)烧杯中水的温度最高为100℃,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,碘一直处于固态,出现的碘蒸气只能是固态直接变成的,能更好地说明碘的升华。

故答案为:(1)吸热;(2)熔化;(3)能,因烧杯中水的温度最高为100℃,碘达不到熔点,不会发生熔化现象,出现紫色的碘蒸气,只能是升华。

25.解:(1)比较甲、丁可知,丁中的无纺布折叠了,所以不同的是水的表面积,可以研究液体表面积对蒸发快慢的影响;

(2)若要探究“空气流通”对蒸发快慢的影响,需控制液体的温度、液体表面积相同,改变液面附近空气流速,故应该选择的装置是甲和丙;

(3)①数据分析:在每组实验中,5分钟后装置甲的质量都比装置乙大,说明甲中水分多,可以得出装置甲的无纺布中水蒸发得慢;

②结论:在其他条件相同情况下,温度越高,水蒸发越快。

故答案为:(1)液体表面积;(2)甲、丙;(3)①慢;②在其他条件相同情况下,温度越高,水蒸发越快。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录