【素养测评】人教统编版语文八年级下册 第三单元(基础卷)(含解析)

文档属性

| 名称 | 【素养测评】人教统编版语文八年级下册 第三单元(基础卷)(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 202.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-16 10:45:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

【素养测评】人教统编版语文八年级下册 第三单元(基础卷)

一、单选题(共5题;共5分)

1.(1分)下列句子中加点词语的古今含义相同的一项是( )

A.芳草鲜美,落英缤纷 B.黄发垂髫,并怡然自乐

C.乃不知有汉,无论魏晋 D.阡陌交通,鸡犬相闻

2.(1分)下列语句中加点词语的解释有误的一项是( )

A.缘溪行(沿着,顺着) 便要还家(同“邀”,邀请)

B.具答之(详细) 阡陌交通(交通要道)

C.诣太守(拜访) 欣然规往(打算,计划)

D.寻病终(随即,不久) 及郡下(到)

3.(1分)下列对《桃花源记》的相关分析有误的一项是( )

A.误入桃花源的渔人惊异地看到,这里土地肥美,生活和乐,没有压迫,没有纷争,老幼幸福愉快,人人融洽友好,这完全是中国农耕文明时代“大同社会”的形象体现。

B.在听了渔人对外界的介绍后,桃源人叹惋不已,从上下文可以推知,他们感叹的是“山中方一日,世上已千年”的韶光易逝和逃脱了外界的纷争与祸乱。

C.作者既描绘了桃花源里一幅鲜活的人间生活的图景,又极力表现了它的似有似无,寻觅而不可得,反映了他的理想与现实之间的矛盾,表达了追求美好生活的理想和对现实生活的不满。

D.这篇课文故事曲折回环,悬念迭起,记叙层次清楚,环环相扣,结构严谨,语言简洁平易,朴实自然。

4.(1分)下列句子翻译不正确的一项是( )

A.伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。(译文:砍倒竹子,开辟出一条道路,向下看见一个小潭,水格外清凉。)

B.凄神寒骨,悄怆幽邃。(译文:凄凉的神情,寒气透骨,幽静深远。)

C.其岸势犬牙差互。(译文:溪岸的形状像狗的牙齿那样交错不齐。)

D.似与游者相乐。(译文:好像和游人一同欢乐。)

5.(1分)下列对课文内容的分析、理解,不正确的一项是( )

A.“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”通过描写潭上青葱的树木和翠绿的藤蔓,突出小石潭周围环境的幽美,与下文“四面竹树环合”相呼应。

B.课文对潭中游鱼的描写动静结合,如“日光下澈,影布石上”是从静态上描写的,而“俶尔远逝,往来翕忽”呈现的则是游鱼的动态美。

C.作者以“发现小石潭—潭中景物—潭上气氛—小潭源流—交代同游之人”为顺序来安排材料,移步换景,景随情迁,前后照应,结构紧凑。

D.同是描绘山水美景、借景抒情之作,《小石潭记》抒发了作者贬官失意后的凄苦、孤寂之情,而《与朱元思书》则流露出作者爱慕自然、避世退隐之意。

二、填空题(共1题;共2分)

6.(2分)【经典浙江】

浙江不乏书香弥漫,引得人们在这一城书香里诗意栖居。

经典著作是经岁月淘洗的精神粮食,阅读经典不可或缺,对经典作品我们要常谈长谈。请按要求完成以下活动。

【活动一:读经典,荐经典】

你要在班会上作《经典常谈》的荐读演讲,以下是演讲稿的片段,

请将内容补充完整。

亲爱的同学们,《经典常谈》是我国著名文人朱自清先生为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。在书中,作者用十三篇文章对中华文化典籍和文体进行了深入浅出的介绍,其中包括考究字形演变,分析汉字构造规律的《说文解字》;还有古代歌谣乐谱亡失,但唱词被记录流传下来后成为文化经典的《① 》;还有记载了战国时代,担负外交任务的游说之士言辞的《② 》。《经典常谈》语言通俗晓畅,包含的知识广博,是我们了解源远流长的中国古代文化的上佳启蒙读本。

三、积累与运用(共3题;共10分)

语段阅读

《经典常谈》是朱自清先生专为中学生撰写的一部介绍传统文化经典的书,全书用____(A.简练明晓 B.简明扼要)的文字解读了《说文解字》《诗经》等国学典jí▲,繁简得中,见解精辟。一部部经典,承载▲着中华优秀传统文化,如一颗颗璀璨的宝石,经过历史长河的____(A.洗礼 B.洗涤),愈发熠熠生辉。

7.(4分)依据所学,联系上下文,选择合适的词语填空(填选项)。

① (A.简练明晓 B.简明扼要)

② (A.洗礼 B.洗涤)

8.(4分)给加点字注音或根据拼音写汉字。

①典jí ②承载

9.(2分)联系以上材料,下列分析错误的一项是( )

A.我们从《经典常谈》中可以了解黄帝造字的传说,认识古代的字典——《说文解字》。

B.“经”是形声字,意为织布机上的丝线。在织布的时候,经线几乎是不动的,所以从这个意义来讲,“经”具有奠基性、典范性。

C.“典”是会意字,由“册”和“几”二字组成,合起来意为“放在高脚桌上的简册”,由此引申为非常珍惜、贵重的事物。

D.“经典”是经过历史选择出来的“最有价值的书”,《楚辞》《离骚》《战国策》《诗经》都可以称作是经典。

四、默写(共1题;共3分)

10.(3分)名著阅读。

(1)(2分)阅读整本书时,读者会选择自己最感兴趣的部分,或带着某个具体目的进行选择性阅读。请你根据小语和小文的关注点,向他们推荐《经典常谈》中合适的章节。

推荐章节:A.“三礼”第五 B.“春秋三传”第六

C.《战国策》第八 D.辞赋第十一

人物 关注点 推荐章节

小语 游说之士在古代是一个特别的群体,他们通常口才极佳,有时甚至能改变一个国家的命运,我很感兴趣。 1 ①

小文 我通过端午节知道了屈原,感动于他的爱国之情,想对他有更深入的了解。 ②

(2)(1分)有人建议阅读《经典常谈》时,可以选择《<诗经>第四》《辞赋第十一》《诗第十二》进行组合阅读,这样能够完整了解中国古代诗歌的发展过程及其成果。你是否同意这一建议 结合名著阅读方法,说说你的看法。

五、语言表达(共1题;共2分)

11.(2分) 阅读《经典常谈》中“《诗经》第四”的选段,回答问题。

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。……歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。

请结合《经典常谈》选段和《诗经》中你熟悉的作品,谈谈“重叠”(或叫复沓)对于《诗经》中诗歌的作用。

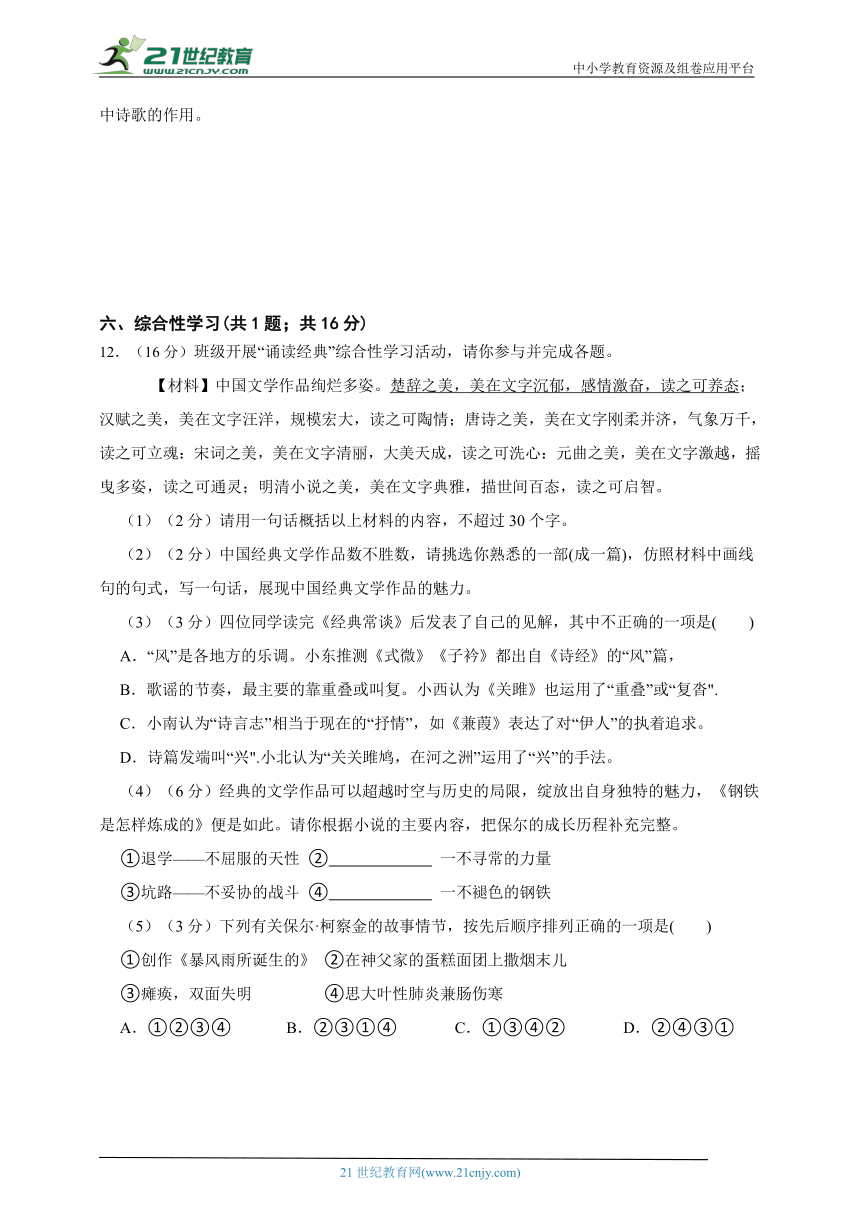

六、综合性学习(共1题;共16分)

12.(16分)班级开展“诵读经典”综合性学习活动,请你参与并完成各题。

【材料】中国文学作品绚烂多姿。楚辞之美,美在文字沉郁,感情激奋,读之可养态;汉赋之美,美在文字汪洋,规模宏大,读之可陶情;唐诗之美,美在文字刚柔并济,气象万千,读之可立魂:宋词之美,美在文字清丽,大美天成,读之可洗心:元曲之美,美在文字激越,摇曳多姿,读之可通灵;明清小说之美,美在文字典雅,描世间百态,读之可启智。

(1)(2分)请用一句话概括以上材料的内容,不超过30个字。

(2)(2分)中国经典文学作品数不胜数,请挑选你熟悉的一部(成一篇),仿照材料中画线句的句式,写一句话,展现中国经典文学作品的魅力。

(3)(3分)四位同学读完《经典常谈》后发表了自己的见解,其中不正确的一项是( )

A.“风”是各地方的乐调。小东推测《式微》《子衿》都出自《诗经》的“风”篇,

B.歌谣的节奏,最主要的靠重叠或叫复。小西认为《关雎》也运用了“重叠”或“复沓".

C.小南认为“诗言志”相当于现在的“抒情”,如《兼葭》表达了对“伊人”的执着追求。

D.诗篇发端叫“兴".小北认为“关关雎鸠,在河之洲”运用了“兴”的手法。

(4)(6分)经典的文学作品可以超越时空与历史的局限,绽放出自身独特的魅力,《钢铁是怎样炼成的》便是如此。请你根据小说的主要内容,把保尔的成长历程补充完整。

①退学——不屈服的天性 ② 一不寻常的力量

③坑路——不妥协的战斗 ④ 一不褪色的钢铁

(5)(3分)下列有关保尔·柯察金的故事情节,按先后顺序排列正确的一项是( )

①创作《暴风雨所诞生的》 ②在神父家的蛋糕面团上撒烟末儿

③瘫痪,双面失明 ④思大叶性肺炎兼肠伤寒

A.①②③④ B.②③①④ C.①③④② D.②④③①

七、诗歌鉴赏(共2题;共6分)

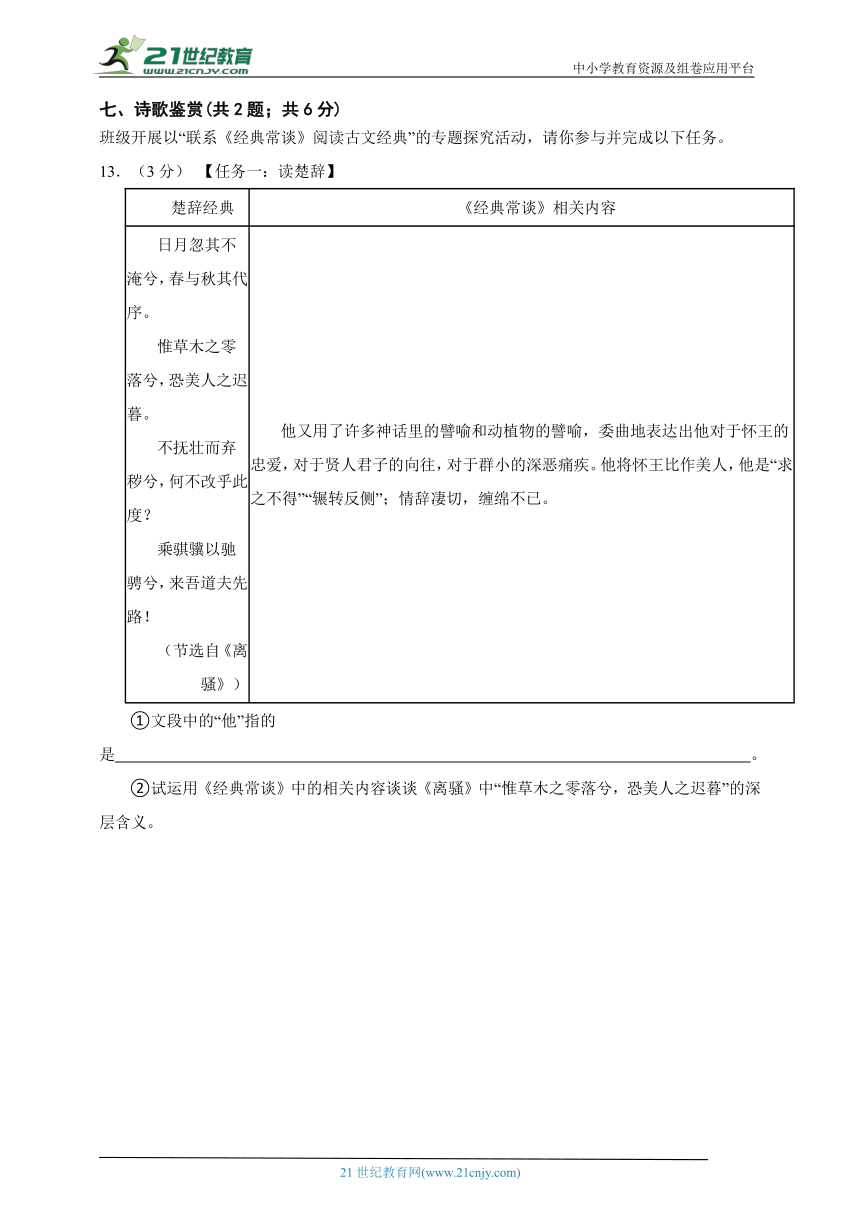

班级开展以“联系《经典常谈》阅读古文经典”的专题探究活动,请你参与并完成以下任务。

13.(3分) 【任务一:读楚辞】

楚辞经典 《经典常谈》相关内容

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!(节选自《离骚》) 他又用了许多神话里的譬喻和动植物的譬喻,委曲地表达出他对于怀王的忠爱,对于贤人君子的向往,对于群小的深恶痛疾。他将怀王比作美人,他是“求之不得”“辗转反侧”;情辞凄切,缠绵不已。

①文段中的“他”指的是 。

②试运用《经典常谈》中的相关内容谈谈《离骚》中“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”的深层含义。

14.(3分)【任务二:读唐诗】

唐诗经典 《经典常谈》相关内容

江雪〔唐〕柳宗元千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。 七言四句的诗,唐以前没有,似乎是唐人的创作。这大概是为了当时流行的西城乐调而作;先有调,后有诗。五七绝都能歌唱,七绝歌唱的更多—该是因为声调曼长,好听些。作七绝的比作五绝的多得多,本书选得也多。

①《江雪》的体裁是( )

A.五言绝句 B.五言律诗 C.五言古体诗 D.五言乐府

②《经典常谈》中认为“唐人绝句有两种作风:一是铺排,一是含蓄”,你认为《江雪》是铺排还是含蓄?请结合诗歌内容简要分析。(知识卡片:铺排:平排几个同性质的印象,让它们集合起来,暗示一个境界。含蓄:要从浅中见深,小中见大。)

八、现代文阅读(共1题;共16分)

15.(16分)阅读下面的文字,完成题目。

读《经典常谈》(节选)

叶圣陶

现代学生的功课,有些是从前读书人所不做的,如博物、理化、图画、音乐之类。其他的功课,就实质说,虽然就是从前读书人学的那一些,可是书籍不必再从前人的本子了。一部历史教本就可以摄取历代史籍的大概,经籍子籍的要旨。这自然指编撰得好的而言;现在有没有这样好的教本,那是另一问题。……可以干脆说一句,现代学生不必读从前的书。只要历史教本跟其他学生用书编撰得好,教师和帮助学生的一些人们又指导得法,学生就可以一辈子不读《论语》、《庄子》却能知道孔子、庄子的学说;一辈子不读《史记》、《汉书》,却能明晓古代的史迹。

可是,有些书籍的实质和形式是分不开的,你要了解它,享受它,必须面对它本身,涵泳得深,体味得切,才有得益。譬如《诗经》,就不能专取其实质,翻为现代语言,让学生读“白话诗经”。翻译并不是不能做,并且已经有人做过,但到底是另外一回事;真正读《诗经》还得直接读“关关雎鸠”。又如《史记》,作为历史书,尽可用“历史教本”“中国通史”之类来代替;但是它同时又是文学作品,作为文学作品,就不能用“历史教本”“中国通史”之类来代替,从这类书里知道了楚汉相争的史迹,并不等于读了《项羽本纪》。我想,要说现代学生应该读些古书,理由应该在这一点上。

还有一点。如朱自清先生在这本《经典常谈》的序文里说的,“在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。有一位外国教授说过,阅读经典的用处,就在教人见识经典一番。这是很明达的议论。再说做一个有相当教育的国民,至少对于本国的经典也有接触的义务。”一些古书,培育着咱们的祖先,咱们跟祖先是一脉相承的,自当尝尝他们的营养料,才不至于无本。若讲实用,似乎是没有,有实用的东西都收纳在各种学科里了;可是有无用之用。这可以打个比方。有些人不怕旅行辛苦,道路几千,跑上峨眉金顶看日出,或者跑到甘肃敦煌,看一窟寺历代的造像跟壁画。在专讲实用的人看来,他们干的完全没有实用,只有那股傻劲儿倒可以佩服。可是他们从金顶下来,打敦煌回转,胸襟推广了,眼光深远了。虽然还是各做他们的事儿,却有了一种新的精神。这就是所谓无用之用。读古书读的得其道,也会有类似的无用之用。要说现代学生应该读些古书,这是又一个理由。

这儿要注意,“现代学生应该读些古书”,万不宜忽略“学生”两字跟一个“些”字。说“学生”,就是说不是专家,其读法不该跟专家的一样(大学里专门研究古书的学生当然不在此限)。说“些”,就是说分量不能多,就是从前读书人常读的一些书籍也不必全读。就阅读的本子说,最好辑录训诂校勘方面简明而可靠的定论,让学生展卷了然,不必在一大堆参考书里自己去摸索。就阅读的范围说,最好根据前边说的两个理由来选定,只要精,不妨小,只要达到让学生见识一番这么个意思就成。这本《经典常谈》的序文里说,“我们理想中一般人的经典读本——有些该是全书,有些只该是选本节本,——应该尽可能地采取他们的结论;一面将文本分段,仔细地标点,并用白话文作简要的注释。每种读本还得有一篇切实而浅明的白话文导言。”现代学生要读些古书,急切要用这样的读本。

朱先生的《经典常谈》却是负起这方面的责任来的一本书。它是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。谁要知道某书是什么,它就告诉你个什么,看了这本书当然不就是变为读了古书,可是古书的来历,其中的大要,历来对于该书有什么问题,直到现在为止,对于该书已经研究到什么程度,都可以有个简明的概念。学生如果自己在一大堆参考书里去摸索,费力甚多,所得未必会这么简明。因这本书的导引,去接触古书,就像预先看熟了地图跟地理志,虽然到的是个新地方,却能头头是道。

(《叶圣陶语文教育论集》)

(1)(4分)下列说法中符合文意的两项是( )

A.只要历史教本跟其他学生用书编撰得好,教师和帮助学生的一些人们又指导得法,学生就可以一辈子不读《论语》《庄子》这些古书。

B.读《诗经》就不能让学生读白话《诗经》,只能直接读《诗经》原文。

C.《史记》作为历史书,尽可用“历史教本”“中国通史”之类来代替;作为文学作品,还是得直接读《史记》。

D.不怕旅行辛苦,道路几千,跑上峨眉金顶看日出,或者跑到甘肃敦煌,看一窟寺历代的造像跟壁画。这样做完全没有实用,只有那股傻劲儿倒可以佩服。

E.读古书读的得其道,也会有类似实用之外的无用之用。

(2)(4分) 依据文章内容,下列对《经典常谈》这本书的作用概括最准确的的一项是( )

A.该书指出了现代学生应该读些古书的原因和一些方法。

B.该书不是写给专家和大学里专门研究古书的学生看的,而是写给那些需要读些古书的学生看的。

C.该书是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。

D.该书是理想中一般人的经典读本,读了这本书就等于接受了经典训练,不用再去接触古书了。

(3)(4分) 现代学生为什么应该读一些古书?请联系本文作简述。

(4)(4分) 作者认为现代学生应该如何读古书?

九、写作题(共1题;共60分)

16.(60分)八下第三单元的“名著导读”把《傅雷家书》更换成了《经典常谈》,小语对这一替换不理解,觉得《经典常谈》太高深了,不适合初中生阅读。请你结合八下第三单元内容及阅读《经典常谈》的感受,帮助小语克服畏难心理。(字数不超过200字)

第三单元 阅读 9 桃花源记/陶渊明 10 小石潭记/柳宗元

11 核舟记/魏学洢 12 《诗经》二首 (《关雎》《蒹葭》)

综合性学习 古诗苑漫步

名著导读 《经典常谈》 选择性阅读

课外古诗词诵读 式微 /《诗经·邶风》

子衿 /《诗经·郑风》

送杜少府之任蜀州/王勃

望洞庭湖赠张丞相/孟浩然

答案解析

1.【答案】B

【解析】A翻译为: 花草鲜嫩美丽,落花纷纷的散在地上。鲜美 古义:鲜艳美丽。今义:新鲜美好

B翻译为: 老人和小孩们个个都安适愉快,自得其乐。 怡然 古义:愉快、高兴的样子。今义:愉快、高兴的样子

C翻译为: 他们竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋两朝了。 无论 古义:不要说,(更)不必说。今义:不论、不管

D翻译为:田间小路交错相通,鸡鸣狗叫到处可以听到。 交通 古义:交错相通。今义:铁路、公路、航空、航海等运输事业的总称

故答案为:B

本题考查文言文实词之古今异义。古今异义类型:①词义扩大。②词义缩小。③词义转移。④感彩变化。⑤名称说法改变。⑥单音词变双音词。⑦词义弱化。⑧词义强化。注意:古义一般都是以具体的语境为基础;今义以常用义为准。日常注意积累,课文上的重点字词一定要掌握,这是文言词汇的根本,平时做题遇到的生字词是额外发展要记住。

2.【答案】B

【解析】B:错误。 具答之,翻译为:渔人详细地回答了桃花源中人的问题。具,通“俱”,全,详细。

阡陌交通,翻译为:田间小路交错相通。交通,交错相通。

故答案为:B

本题考查文言文实词。文言实词要注意积累,另外实词要注意特殊用法,通假字,一词多义,古今异义,词类活用,要结合语境正确答题。

3.【答案】B

【解析】ACD.正确;

B.提到桃源人在听了渔人对外界的介绍后叹惋不已,并从文中推断出他们感叹的是时间的流逝以及逃脱了外界纷争和祸乱。这种解读有一定依据,桃源人的叹惋可能包含对外面世界变化的惊讶和对自身得以避开纷扰的庆幸。然而,文中并未明确提及“山中方一日,世上已千年”这样的时间差异,这一表述属于读者的合理推测,而非文中直接呈现的内容。

故答案为:B

本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

4.【答案】B

【解析】A.C.D正确。

B.凄:形容词的使动用法,形容词作动词,使...凄凉。寒:形容词的使动用法,使..感到寒冷。悄怡:寂静。邃:深。意思:(那幽深悲凉的气氛,让人)感到心神凄凉,寒气透骨,寂静极了,幽深极了。

故答案为:B

本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

5.【答案】C

【解析】ABD.正确;

C.然而,对于“景随情迁”这一点,需要指出的是,虽然文章中的景物描写确实反映了作者的情感变化,但“景随情迁”这一表述更强调景物随着情感的变化而变化,而《小石潭记》中更多的是作者的情感随着景物的变化而发生变化。

故答案为:C

本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

6.【答案】《诗经》;《战国策》

【解析】本题考查文学常识。 根据“古代歌谣乐谱亡失,但唱词被记录流传下来后成为文化经典”可知,该书是《诗经》。 根据“战国时代, 担负外交任务的游说之士言辞”可知,该书是《战国策》。《战国策》,又称《国策》,为西汉刘向编订的国别体史书,资料年代大部分出于战国时代,包括策士的著作和史料的记载。

故答案为:《诗经》;《战国策》

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

【答案】7.B;A

8.籍;zài

9.A

【解析】(1)本题考查选词填空。注意积累,掌握字词含义及用法,联系句子语境,填入合适的词。要特别注意近义词。

(2)本题考查学生拼读和书写的能力,注意积累,掌握字词读音及字形写法。要特别注意多音字和形近字,不写错别字。

(3)题考查文学文化常识。注意积累,结合具体分析,对比选项,确定答案。注意这类试题一般不考过于冷僻的内容,涉及的大多是较为知名的作家作品、文学中的地理、历史故事、成语典故、科举礼仪、年龄称谓、名号、历法、节气、官职、音律等。考生要注重平时知识的积累,课文上的知识点一定要掌握,这是根本,平时做题遇到的常识,是额外发展要记住。

7.简练明晓,强调的是语言简洁容易理解。简明扼要,指说话、写文章简单明了,能抓住要点。《经典常谈》是朱自清先生专为中学生撰写的一部介绍传统文化经典的书,语言必定简洁明了,重点突出。用简明扼要,对应B。

洗礼,基督教接受人入教时所举行的一种宗教仪式。比喻经受了重大的考验或锻炼。 洗涤,冲荡,清洗。第二空写经典作品经过岁月的考验用洗礼。对应A

故答案为:B、A

8. 典籍 diǎn jí 记载古代法令、制度的重要文献,泛指古代图书。

承载 chéng zài 托着物体,承受它的重量。

故答案为:籍、zài

9.A:黄帝造字的传说,错误。是仓颉造字,不是黄帝造字。

故答案为:A

10.【答案】(1)①C;②D

(2)同意。这种阅读方法属于选择性阅读。《<诗经>第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌现实主义的源头;《辞赋第十一》介绍屈原的“楚辞”及辞赋的发展过程,《楚辞》是中国诗歌浪漫主义的源头;《诗第十二》介绍中国古代诗歌从汉乐府诗开始至宋代诗歌的发展脉络,也补充介绍了《楚辞》对后代诗歌的影响等。将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌的发展过程及其成果有一个完整的了解。

【解析】(1)本题考查名著阅读。A.三礼第五是汉代的一部重要文献,是汉代礼仪思想的集大成者。它的发展历程可以追溯到先秦时期。它不仅是古代礼仪思想的重要文献,也是中国传统文化的重要组成部分;B.《春秋》三传第六主要记录春秋时期古代社会的复杂性,春秋时期的政治斗争是复杂而残酷的;C.《战国策》第八主要记录春秋以来,各诸侯国的生产力都得到了发展,封建地主阶级为确立其统治地位,发展经济,实行变法,各类游说家的故事;D.辞赋第十一主要记录屈原因遭贵族排挤诽谤,被先碰旁后流放至汉北和沅湘流域。楚国郢都被秦军攻破后,自沉于汨罗江,以身殉楚国的故事。

(2)这道题目主要探讨的是阅读《经典常谈》时,选择特定篇章进行组合阅读以了解中国古代诗歌发展过程及其成果的可行性。题目给出的建议是选择《<诗经>第四》《辞赋第十一》《诗第十二》三篇进行组合阅读。首先,我们需要理解题目中的阅读方法——选择性阅读。选择性阅读是一种针对特定需求或兴趣,从大量文献中筛选出特定篇章进行深入阅读的方法。这种方法适用于需要快速获取某一领域知识或针对某一主题进行深入研究的场景。接下来,我们分析这三篇内容与中国古代诗歌发展的关系。《<诗经>第四》介绍的是中国第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌现实主义的源头,对中国古代诗歌的发展有着深远的影响。《辞赋第十一》则聚焦于屈原的“楚辞”及辞赋的发展过程,楚辞是中国诗歌浪漫主义的源头,同样在中国古代诗歌史上占有重要地位。《诗第十二》则是一个宏观的概述,介绍了从汉乐府诗开始至宋代诗歌的发展脉络,同时也补充了《楚辞》对后代诗歌的影响等内容。因此,将这三篇内容组合起来阅读,可以系统地了解中国古代诗歌从现实主义到浪漫主义的发展过程,以及不同历史时期的诗歌成果和风格变化。这样的阅读组合能够帮助我们建立一个完整的框架,更全面地认识和理解中国古代诗歌的发展历程及其在中国文化中的地位和价值。

故答案为:(1) ①C ②D (2) 同意。这种阅读方法属于选择性阅读。《<诗经>第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌现实主义的源头;《辞赋第十一》介绍屈原的“楚辞”及辞赋的发展过程,《楚辞》是中国诗歌浪漫主义的源头;《诗第十二》介绍中国古代诗歌从汉乐府诗开始至宋代诗歌的发展脉络,也补充介绍了《楚辞》对后代诗歌的影响等。将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌的发展过程及其成果有一个完整的了解。

(1)本题考查文学名著情节的积累。要求学生对教材中及课后推荐的名著要点加以了解和识记,尤其是教材中文学文体及作家作品主要的知识点要记牢。

(2)本题考查了学生发表见解的能力。做此题首先要明确主题,围绕主题发表见解。要把自己的看法表达清楚,还要有理有据,表达看法时要有条理。

11.【答案】《蒹葭》中的重章叠句通过反复写芦苇茂盛的状态,渲染了凄清迷蒙的氛围,不断道出追寻道路的曲折漫长;写出了主人公因“伊人”可望而不可即产生的痛苦心情和执着追求的坚定形象,即选段中的“翻来覆去将情表到了家”,因此重章叠句能起到渲染气氛,深化意境,突出主题的作用。此外,增强了诗的节奏感,即选段中“歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓”,形成一种回环往复的美。

【解析】本题考查理解分析写作方法。主要结合《诗经》中某一首诗歌,说明“重叠”(或叫复沓)对于《诗经》中诗歌的作用即可。如《硕鼠》通篇使用重叠的写法,各章节对应地只换几个字。这种形式,在内容上,更有力地揭露剥削阶级贪婪、残酷的本性,强烈地抒发了被剥削者的痛恨厌恶之情,表现了奴隶对幸福生活的向往。结合选段“歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头”可知,在形式上,又加强了诗的音乐性和节奏感,回环往复,一唱三叹,既开拓了诗的意境,充实了诗的内容,更充分地抒发情怀。

故答案为:《蒹葭》中的重章叠句通过反复写芦苇茂盛的状态,渲染了凄清迷蒙的氛围,不断道出追寻道路的曲折漫长;写出了主人公因“伊人”可望而不可即产生的痛苦心情和执着追求的坚定形象,即选段中的“翻来覆去将情表到了家”,因此重章叠句能起到渲染气氛,深化意境,突出主题的作用。此外,增强了诗的节奏感,即选段中“歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓”,形成一种回环往复的美。

本题考查诗歌的表达技巧。鉴赏诗歌的表达技巧的方法:①揭示手法;②结合诗歌分析诗中是如何体现此手法的;③表达效果:结合语句意思、主旨、情感分析这种手法起到了怎样的作用。

12.【答案】(1)中国文学作品绚烂多姿,从楚辞到明清小说都各具其美。

(2)诗经之美,美在文字简洁,情貌无遗,读之可明道。

(3)C

(4)救朱赫来;著书写作

(5)D

【解析】(1)本题考查语段的压缩能力。阅读语段,段首句为中心句,指出“中国文学作品绚烂多姿”,接着按朝代顺序具体阐述各文体的美。用简洁的语句表述出这一内容即可,注意不超过规定的字数。

(2)本题考查句子的仿写。按题干要求与提示,从民风民俗、对联、音乐、建筑或书法中选择自己最熟悉的内容,仿照材料中画线句的结构,表述出其所具有的中国传统文化的魅力即可。注意仿写内容的优美性。

(3)ABD.正确。

C .不正确。“诗言志”的“志”不单指抒情,还包括志向、怀抱等。

(4)《钢铁是怎样炼成的》这部经典的文学作品展现了保尔·柯察金这一角色的成长历程。根据小说的主要内容,我们可以将保尔的成长历程补充完整如下:①退学——不屈服的天性 ②救朱赫来——不寻常的力量 保尔在一次偶然的机会中结识了朱赫来,朱赫来是位老布尔什维克,红军撤退时将他留在了镇上。朱赫来教保尔拳击,培养了保尔朴素的革命热情。一次,因为解救朱赫来,保尔自己被关进了监狱。而后敌人错放了保尔,保尔怕重新落入魔掌,不敢回家,遂不由自主地来到了冬妮娅的花园门前,纵身跳进了花园。由于上次钓鱼时,保尔解救过冬妮娅,加上她又喜欢他“热情和倔强”的性格,他的到来让她很高兴。保尔也觉得冬妮娅跟别的富家女孩不一样,他们都感受到了朦胧的爱情。为了避难,他答应了冬妮娅的请求,住了下来。几天后,冬妮娅找到了保尔的哥哥阿尔焦姆,他把弟弟送到喀察丁参加了红军。③坑路——不妥协的战斗 这里“坑路”可能是一个笔误,通常指的是保尔在铁路建设中的艰苦工作。保尔在铁路工厂任团委书记时,与团委的委员丽达在工作上经常接触,俩人逐渐产生了感情。但由于保尔以“牛虻”精神抵制自己对丽达产生的感情,后来他又错把丽达的哥哥当成了她的恋人,因而失去了与她相爱的机会。④著书写作——不褪色的钢铁 保尔在身体残疾、双目失明的情况下,以文学作为继续战斗的武器,靠顽强的毅力进行写作,实践着他生命的誓言。最终他成功地写出了小说《暴风雨所诞生的》。保尔拿起新的武器,开始了新的生活。

(5)本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度。认真阅读名著,结合积累作答。十二岁那年,保尔·柯察金因为补考的时候,把一撮烟灰末儿撒在了瓦西里神父家预备做复活节蛋糕的面团上而被撵出了学校。保尔修铁路时,因大叶性肺炎兼肠伤寒进了医院。保尔在瘫痪和双目失明后在母亲、妻子以及同志们的帮助下,一九三六年的十二月十四日,他的第一部长篇小说《暴风雨所诞生的》(第一部)。

故答案为:(1)中国文学作品绚烂多姿,从楚辞到明清小说都各具其美。(2)诗经之美,美在文字简洁,情貌无遗,读之可明道。(3)C;(4)救朱赫来 ;著书写作;(5)D

(1)本题考查概括文章内容的能力。解决此类题目首先要浏览全文,明确各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括文章中的重要段落(关键语句),简洁准确概括。

(2)本题考查学生的仿写能力,解答好此题,首先要审视好被仿写句的特点,如句式,修辞等方面,再就是注意语意通顺连贯。

(3)(4)(5)本题考查名著的阅读。阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做好笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能得心应手。

【答案】13.①屈原②这句诗的表层含义为:光阴如梭,美人的青春就像日益飘零的草木。屈原将楚怀王比作“美人”,担心的是楚怀王步入衰残的暮年,他感叹岁月无情,来日无多,只希望能把握住短暂的人生,做出一番事业,表达了对楚怀王的忠诚和担忧。

14.①A

②示例:《江雪》是铺排。诗人铺排了“鸟飞绝”“人踪灭”“蓑笠翁”三个印象,突出了“江雪”的幽静,又运用“千山”“万径”“绝”“灭”等词,显得更为幽静。

【解析】(1)①本题考查名著常识。《离骚》是中国战国时期诗人屈原创作的诗篇,是中国古代最长的抒情诗。此诗以诗人自述身世、遭遇、心志为中心。前半篇反复倾诉诗人对楚国命运和人民生活的关心,表达要求革新政治的愿望和坚持理想、虽逢灾厄也绝不与邪恶势力妥协的意志;后半篇通过神游天界、追求实现理想和失败后欲以身殉的陈述,反映出诗人热爱国家和人民的思想感情。②本题考查名著内容。根据文段中“他将怀王比作美人”进行分析。“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”一句中的“美人”指的是楚怀王,屈原担心美人迟,其实就是担心楚怀王步入衰残的暮年,政治理想不能实现,希望自己能把握住短暂的人生,为楚怀王效忠。

(2)①本题考查诗歌体裁。这首诗共四句,每句五个字,所以是五言绝句。②本题考查古诗词理解。《江雪》是柳宗元的一首诗,作者用洗炼的文笔,勾勒出一位渔翁在白雪茫茫的寒江上独钓的情景。暗喻诗人在政治上的失意后,向往隐逸的生活,自得其乐,寄情山水的感情。不与权贵同流合污,不向黑暗势力屈服的个性。

故答案为:⑴①屈原;②这句诗的表层含义为:光阴如梭,美人的青春就像日益飘零的草木。屈原将楚怀王比作“美人”,担心的是楚怀王步入衰残的暮年,他感叹岁月无情,来日无多,只希望能把握住短暂的人生,做出一番事业,表达了对楚怀王的忠诚和担忧。⑵①A;②示例:《江雪》是铺排。诗人铺排了“鸟飞绝”“人踪灭”“蓑笠翁”三个印象,突出了“江雪”的幽静,又运用“千山”“万径”“绝”“灭”等词,显得更为幽静。

⑴本题考查学生对诗歌内容的理解。完成此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中的内容,联系创作的背景抓住作者的感情,即可作答。

⑵本题考查学生对诗歌的鉴赏。解答此类题目可以从多个角度进行作答,如从诗歌遣词用句的角度赏析诗歌的语言特色,从修辞的角度、抒情的方法、表现手法的角度赏析诗歌的表达技巧。作答时只要抓住其中的一个方面的特点完成作答即可。

13.①本题考查名著常识。《离骚》是中国战国时期诗人屈原创作的诗篇,是中国古代最长的抒情诗。此诗以诗人自述身世、遭遇、心志为中心。前半篇反复倾诉诗人对楚国命运和人民生活的关心,表达要求革新政治的愿望和坚持理想、虽逢灾厄也绝不与邪恶势力妥协的意志;后半篇通过神游天界、追求实现理想和失败后欲以身殉的陈述,反映出诗人热爱国家和人民的思想感情。②本题考查名著内容。根据文段中“他将怀王比作美人”进行分析。“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”一句中的“美人”指的是楚怀王,屈原担心美人迟,其实就是担心楚怀王步入衰残的暮年,政治理想不能实现,希望自己能把握住短暂的人生,为楚怀王效忠。

故答案为:①屈原;②这句诗的表层含义为:光阴如梭,美人的青春就像日益飘零的草木。屈原将楚怀王比作“美人”,担心的是楚怀王步入衰残的暮年,他感叹岁月无情,来日无多,只希望能把握住短暂的人生,做出一番事业,表达了对楚怀王的忠诚和担忧。

14.①本题考查诗歌体裁。这首诗共四句,每句五个字,所以是五言绝句。②本题考查古诗词理解。《江雪》是柳宗元的一首诗,作者用洗炼的文笔,勾勒出一位渔翁在白雪茫茫的寒江上独钓的情景。暗喻诗人在政治上的失意后,向往隐逸的生活,自得其乐,寄情山水的感情。不与权贵同流合污,不向黑暗势力屈服的个性。

故答案为:①A;②示例:《江雪》是铺排。诗人铺排了“鸟飞绝”“人踪灭”“蓑笠翁”三个印象,突出了“江雪”的幽静,又运用“千山”“万径”“绝”“灭”等词,显得更为幽静。

15.【答案】(1)C;E

(2)C

(3)①书籍的实质和形式是分不开的,要了解它享受它,必须面对它本身,涵泳得深,体味得切,才有得益。②阅读经典能扩大视野、扩大胸襟、增长见识。(或“经典的作用不在实用,而在于文化,有无用之用”)③作为一国有相当教育的国民有接触本国经典的义务(或“读一些培育着咱祖先的古书使我们不至于无本)。

(4)①学生的读法不能跟专家一样。②分量不能多,就是从前读书人常读的一些书籍也不必全读。③阅读的本子最好是辑录训诂校勘方有面简明而可靠的定论的集子。④从阅读的范围说只要精,不妨小。

【解析】(1)A.“学生就可以一辈子不读《论语》《庄子》这些古书“属断章取义,仅在“知道孔子、庄子的学说”方面成立;

B.原文是说“不能专取其实质,翻为现代语言“翻译并不是不能做”,原文为“譬如《诗经》,就不能专取其实质,翻为现代语言,让学生读‘白话诗经’.翻译并不是不能做,并且已经有人做过,但到底是另外一回事;真正读《诗经》还得直接读‘关关雎鸠”,

D.原文是指“专讲实用的人看来”来说的;

CE.正确。

(2)A.是作者有关阅读经典的观点;

B.讲该书的适用对象,都不是核心意思;

C.正确;

D.后一句与文中“因这本书的导引,去接触古书”相矛盾。

(3)文章有很多的语言提示,“我想,要说现代学生应该读些古书,理由应该在这一点上”由此可以找到文章第二段开头的一句话“可是,有些书籍的实质和形式是分不开的,你要了解它,享受它,必须面对它本身。涵泳得深,体味得切,才有得益”;第三段开头“还有一点”,说明后面还有,“读古书读的得其道,也会有类似的无用之用”。

(4)答题的区域主要在倒数第二段,“就是说不是专家,其读法不该跟专家的一样”“就是说分量不能多,就是从前读书人常读的一些书籍也不必全读”“就阅读的本子说,最好辑录训诂校勘方面简明而可靠的定论,让学生展卷了然,不必在一大堆参考书里自己去摸索”“就阅读的范围说,最好根据前边说的两个理由来选定,只要精,不妨小,只要达到让学生见识一番这么个意思就成”,依据这些内容进行概括即可。

故答案为:(1)CE;(2)C;(3)①书籍的实质和形式是分不开的,要了解它享受它,必须面对它本身,涵泳得深,体味得切,才有得益。②阅读经典能扩大视野、扩大胸襟、增长见识。(或“经典的作用不在实用,而在于文化,有无用之用”)③作为一国有相当教育的国民有接触本国经典的义务(或“读一些培育着咱祖先的古书使我们不至于无本)。(4) ①学生的读法不能跟专家一样。②分量不能多,就是从前读书人常读的一些书籍也不必全读。③阅读的本子最好是辑录训诂校勘方有面简明而可靠的定论的集子。④从阅读的范围说只要精,不妨小。

(1)本题考查学生筛选并整合文中的信息的能力。解答时要整体理解文章的内容,对选项涉及的内容,在文中找到对应的语句将信息进行比较,判断正误。

(2)本题考查名著阅读的体验和感受。从名著的基本内容出发,结合作者的创作背景联系现实生活,表达观点明确,言之成理即可。

(3)本题考查阅读感悟与观点的表达。此题为开放性试题,只要结合文章的内容和自己的生活体验,阐述出充足的理由就可以。

(4)本题考查对文章内容的理解。联系具体语境,结合文本内容可分析作答。

16.【答案】小语,《经典常谈》是一部介绍我国传统文化经典的著作。朱自清写这本书,是为了给中学生读经典做个向导,指点门径。它深入浅出,你可以用导读中的阅读策略,根据自己的兴趣和目的选择性阅读;还可以勾连课文,比如学过第三单元四首《诗经》,可拓展

阅读《<诗经>第四》;陶渊明、古诗和《诗第十二》关联、柳宗元和《文第十三》关联。这样能拓宽你的视野,提高你的阅读能力。你只要静心去读,就会发现它并不高深。

【解析】本题考查名著常识和阅读。《经典常谈》作者朱自清,这本书包括系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。全书对经典的梳理与讲解,不仅知识上简洁精辟,文字上更是白话文通俗流畅的典范;让古文对读者来说更为亲近,从而启发读者的兴趣,是读者概览中国古典文学的不二之选。 《经典常谈》虽看似高深,实则是对中华传统文化经典的深入浅出的介绍,与八下第三单元内容相辅相成。本单元从《桃花源记》的避世理想到《诗经》的古典韵味,引导学生领略古文之美。阅读《经典常谈》,能进一步拓宽视野,以轻松的方式理解《诗经》、诸子百家等经典背后的文化精髓,增强对传统文化的兴趣与理解。它并非直接研读原著,而是桥梁,让初中生在趣味中亲近经典,克服畏难心理,享受探索的乐趣。

故答案为: 小语,《经典常谈》是一部介绍我国传统文化经典的著作。朱自清写这本书,是为了给中学生读经典做个向导,指点门径。它深入浅出,你可以用导读中的阅读策略,根据自己的兴趣和目的选择性阅读;还可以勾连课文,比如学过第三单元四首《诗经》,可拓展阅读《<诗经>第四》;陶渊明、古诗和《诗第十二》关联、柳宗元和《文第十三》关联。这样能拓宽你的视野,提高你的阅读能力。你只要静心去读,就会发现它并不高深。

本题考查名著阅读的体验和感受。从名著的基本内容出发,结合作者的创作背景联系现实生活,表达观点明确,言之成理即可。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【素养测评】人教统编版语文八年级下册 第三单元(基础卷)

一、单选题(共5题;共5分)

1.(1分)下列句子中加点词语的古今含义相同的一项是( )

A.芳草鲜美,落英缤纷 B.黄发垂髫,并怡然自乐

C.乃不知有汉,无论魏晋 D.阡陌交通,鸡犬相闻

2.(1分)下列语句中加点词语的解释有误的一项是( )

A.缘溪行(沿着,顺着) 便要还家(同“邀”,邀请)

B.具答之(详细) 阡陌交通(交通要道)

C.诣太守(拜访) 欣然规往(打算,计划)

D.寻病终(随即,不久) 及郡下(到)

3.(1分)下列对《桃花源记》的相关分析有误的一项是( )

A.误入桃花源的渔人惊异地看到,这里土地肥美,生活和乐,没有压迫,没有纷争,老幼幸福愉快,人人融洽友好,这完全是中国农耕文明时代“大同社会”的形象体现。

B.在听了渔人对外界的介绍后,桃源人叹惋不已,从上下文可以推知,他们感叹的是“山中方一日,世上已千年”的韶光易逝和逃脱了外界的纷争与祸乱。

C.作者既描绘了桃花源里一幅鲜活的人间生活的图景,又极力表现了它的似有似无,寻觅而不可得,反映了他的理想与现实之间的矛盾,表达了追求美好生活的理想和对现实生活的不满。

D.这篇课文故事曲折回环,悬念迭起,记叙层次清楚,环环相扣,结构严谨,语言简洁平易,朴实自然。

4.(1分)下列句子翻译不正确的一项是( )

A.伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。(译文:砍倒竹子,开辟出一条道路,向下看见一个小潭,水格外清凉。)

B.凄神寒骨,悄怆幽邃。(译文:凄凉的神情,寒气透骨,幽静深远。)

C.其岸势犬牙差互。(译文:溪岸的形状像狗的牙齿那样交错不齐。)

D.似与游者相乐。(译文:好像和游人一同欢乐。)

5.(1分)下列对课文内容的分析、理解,不正确的一项是( )

A.“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”通过描写潭上青葱的树木和翠绿的藤蔓,突出小石潭周围环境的幽美,与下文“四面竹树环合”相呼应。

B.课文对潭中游鱼的描写动静结合,如“日光下澈,影布石上”是从静态上描写的,而“俶尔远逝,往来翕忽”呈现的则是游鱼的动态美。

C.作者以“发现小石潭—潭中景物—潭上气氛—小潭源流—交代同游之人”为顺序来安排材料,移步换景,景随情迁,前后照应,结构紧凑。

D.同是描绘山水美景、借景抒情之作,《小石潭记》抒发了作者贬官失意后的凄苦、孤寂之情,而《与朱元思书》则流露出作者爱慕自然、避世退隐之意。

二、填空题(共1题;共2分)

6.(2分)【经典浙江】

浙江不乏书香弥漫,引得人们在这一城书香里诗意栖居。

经典著作是经岁月淘洗的精神粮食,阅读经典不可或缺,对经典作品我们要常谈长谈。请按要求完成以下活动。

【活动一:读经典,荐经典】

你要在班会上作《经典常谈》的荐读演讲,以下是演讲稿的片段,

请将内容补充完整。

亲爱的同学们,《经典常谈》是我国著名文人朱自清先生为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。在书中,作者用十三篇文章对中华文化典籍和文体进行了深入浅出的介绍,其中包括考究字形演变,分析汉字构造规律的《说文解字》;还有古代歌谣乐谱亡失,但唱词被记录流传下来后成为文化经典的《① 》;还有记载了战国时代,担负外交任务的游说之士言辞的《② 》。《经典常谈》语言通俗晓畅,包含的知识广博,是我们了解源远流长的中国古代文化的上佳启蒙读本。

三、积累与运用(共3题;共10分)

语段阅读

《经典常谈》是朱自清先生专为中学生撰写的一部介绍传统文化经典的书,全书用____(A.简练明晓 B.简明扼要)的文字解读了《说文解字》《诗经》等国学典jí▲,繁简得中,见解精辟。一部部经典,承载▲着中华优秀传统文化,如一颗颗璀璨的宝石,经过历史长河的____(A.洗礼 B.洗涤),愈发熠熠生辉。

7.(4分)依据所学,联系上下文,选择合适的词语填空(填选项)。

① (A.简练明晓 B.简明扼要)

② (A.洗礼 B.洗涤)

8.(4分)给加点字注音或根据拼音写汉字。

①典jí ②承载

9.(2分)联系以上材料,下列分析错误的一项是( )

A.我们从《经典常谈》中可以了解黄帝造字的传说,认识古代的字典——《说文解字》。

B.“经”是形声字,意为织布机上的丝线。在织布的时候,经线几乎是不动的,所以从这个意义来讲,“经”具有奠基性、典范性。

C.“典”是会意字,由“册”和“几”二字组成,合起来意为“放在高脚桌上的简册”,由此引申为非常珍惜、贵重的事物。

D.“经典”是经过历史选择出来的“最有价值的书”,《楚辞》《离骚》《战国策》《诗经》都可以称作是经典。

四、默写(共1题;共3分)

10.(3分)名著阅读。

(1)(2分)阅读整本书时,读者会选择自己最感兴趣的部分,或带着某个具体目的进行选择性阅读。请你根据小语和小文的关注点,向他们推荐《经典常谈》中合适的章节。

推荐章节:A.“三礼”第五 B.“春秋三传”第六

C.《战国策》第八 D.辞赋第十一

人物 关注点 推荐章节

小语 游说之士在古代是一个特别的群体,他们通常口才极佳,有时甚至能改变一个国家的命运,我很感兴趣。 1 ①

小文 我通过端午节知道了屈原,感动于他的爱国之情,想对他有更深入的了解。 ②

(2)(1分)有人建议阅读《经典常谈》时,可以选择《<诗经>第四》《辞赋第十一》《诗第十二》进行组合阅读,这样能够完整了解中国古代诗歌的发展过程及其成果。你是否同意这一建议 结合名著阅读方法,说说你的看法。

五、语言表达(共1题;共2分)

11.(2分) 阅读《经典常谈》中“《诗经》第四”的选段,回答问题。

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱,乐歌是随着乐器唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。……歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。

请结合《经典常谈》选段和《诗经》中你熟悉的作品,谈谈“重叠”(或叫复沓)对于《诗经》中诗歌的作用。

六、综合性学习(共1题;共16分)

12.(16分)班级开展“诵读经典”综合性学习活动,请你参与并完成各题。

【材料】中国文学作品绚烂多姿。楚辞之美,美在文字沉郁,感情激奋,读之可养态;汉赋之美,美在文字汪洋,规模宏大,读之可陶情;唐诗之美,美在文字刚柔并济,气象万千,读之可立魂:宋词之美,美在文字清丽,大美天成,读之可洗心:元曲之美,美在文字激越,摇曳多姿,读之可通灵;明清小说之美,美在文字典雅,描世间百态,读之可启智。

(1)(2分)请用一句话概括以上材料的内容,不超过30个字。

(2)(2分)中国经典文学作品数不胜数,请挑选你熟悉的一部(成一篇),仿照材料中画线句的句式,写一句话,展现中国经典文学作品的魅力。

(3)(3分)四位同学读完《经典常谈》后发表了自己的见解,其中不正确的一项是( )

A.“风”是各地方的乐调。小东推测《式微》《子衿》都出自《诗经》的“风”篇,

B.歌谣的节奏,最主要的靠重叠或叫复。小西认为《关雎》也运用了“重叠”或“复沓".

C.小南认为“诗言志”相当于现在的“抒情”,如《兼葭》表达了对“伊人”的执着追求。

D.诗篇发端叫“兴".小北认为“关关雎鸠,在河之洲”运用了“兴”的手法。

(4)(6分)经典的文学作品可以超越时空与历史的局限,绽放出自身独特的魅力,《钢铁是怎样炼成的》便是如此。请你根据小说的主要内容,把保尔的成长历程补充完整。

①退学——不屈服的天性 ② 一不寻常的力量

③坑路——不妥协的战斗 ④ 一不褪色的钢铁

(5)(3分)下列有关保尔·柯察金的故事情节,按先后顺序排列正确的一项是( )

①创作《暴风雨所诞生的》 ②在神父家的蛋糕面团上撒烟末儿

③瘫痪,双面失明 ④思大叶性肺炎兼肠伤寒

A.①②③④ B.②③①④ C.①③④② D.②④③①

七、诗歌鉴赏(共2题;共6分)

班级开展以“联系《经典常谈》阅读古文经典”的专题探究活动,请你参与并完成以下任务。

13.(3分) 【任务一:读楚辞】

楚辞经典 《经典常谈》相关内容

日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!(节选自《离骚》) 他又用了许多神话里的譬喻和动植物的譬喻,委曲地表达出他对于怀王的忠爱,对于贤人君子的向往,对于群小的深恶痛疾。他将怀王比作美人,他是“求之不得”“辗转反侧”;情辞凄切,缠绵不已。

①文段中的“他”指的是 。

②试运用《经典常谈》中的相关内容谈谈《离骚》中“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”的深层含义。

14.(3分)【任务二:读唐诗】

唐诗经典 《经典常谈》相关内容

江雪〔唐〕柳宗元千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。 七言四句的诗,唐以前没有,似乎是唐人的创作。这大概是为了当时流行的西城乐调而作;先有调,后有诗。五七绝都能歌唱,七绝歌唱的更多—该是因为声调曼长,好听些。作七绝的比作五绝的多得多,本书选得也多。

①《江雪》的体裁是( )

A.五言绝句 B.五言律诗 C.五言古体诗 D.五言乐府

②《经典常谈》中认为“唐人绝句有两种作风:一是铺排,一是含蓄”,你认为《江雪》是铺排还是含蓄?请结合诗歌内容简要分析。(知识卡片:铺排:平排几个同性质的印象,让它们集合起来,暗示一个境界。含蓄:要从浅中见深,小中见大。)

八、现代文阅读(共1题;共16分)

15.(16分)阅读下面的文字,完成题目。

读《经典常谈》(节选)

叶圣陶

现代学生的功课,有些是从前读书人所不做的,如博物、理化、图画、音乐之类。其他的功课,就实质说,虽然就是从前读书人学的那一些,可是书籍不必再从前人的本子了。一部历史教本就可以摄取历代史籍的大概,经籍子籍的要旨。这自然指编撰得好的而言;现在有没有这样好的教本,那是另一问题。……可以干脆说一句,现代学生不必读从前的书。只要历史教本跟其他学生用书编撰得好,教师和帮助学生的一些人们又指导得法,学生就可以一辈子不读《论语》、《庄子》却能知道孔子、庄子的学说;一辈子不读《史记》、《汉书》,却能明晓古代的史迹。

可是,有些书籍的实质和形式是分不开的,你要了解它,享受它,必须面对它本身,涵泳得深,体味得切,才有得益。譬如《诗经》,就不能专取其实质,翻为现代语言,让学生读“白话诗经”。翻译并不是不能做,并且已经有人做过,但到底是另外一回事;真正读《诗经》还得直接读“关关雎鸠”。又如《史记》,作为历史书,尽可用“历史教本”“中国通史”之类来代替;但是它同时又是文学作品,作为文学作品,就不能用“历史教本”“中国通史”之类来代替,从这类书里知道了楚汉相争的史迹,并不等于读了《项羽本纪》。我想,要说现代学生应该读些古书,理由应该在这一点上。

还有一点。如朱自清先生在这本《经典常谈》的序文里说的,“在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。有一位外国教授说过,阅读经典的用处,就在教人见识经典一番。这是很明达的议论。再说做一个有相当教育的国民,至少对于本国的经典也有接触的义务。”一些古书,培育着咱们的祖先,咱们跟祖先是一脉相承的,自当尝尝他们的营养料,才不至于无本。若讲实用,似乎是没有,有实用的东西都收纳在各种学科里了;可是有无用之用。这可以打个比方。有些人不怕旅行辛苦,道路几千,跑上峨眉金顶看日出,或者跑到甘肃敦煌,看一窟寺历代的造像跟壁画。在专讲实用的人看来,他们干的完全没有实用,只有那股傻劲儿倒可以佩服。可是他们从金顶下来,打敦煌回转,胸襟推广了,眼光深远了。虽然还是各做他们的事儿,却有了一种新的精神。这就是所谓无用之用。读古书读的得其道,也会有类似的无用之用。要说现代学生应该读些古书,这是又一个理由。

这儿要注意,“现代学生应该读些古书”,万不宜忽略“学生”两字跟一个“些”字。说“学生”,就是说不是专家,其读法不该跟专家的一样(大学里专门研究古书的学生当然不在此限)。说“些”,就是说分量不能多,就是从前读书人常读的一些书籍也不必全读。就阅读的本子说,最好辑录训诂校勘方面简明而可靠的定论,让学生展卷了然,不必在一大堆参考书里自己去摸索。就阅读的范围说,最好根据前边说的两个理由来选定,只要精,不妨小,只要达到让学生见识一番这么个意思就成。这本《经典常谈》的序文里说,“我们理想中一般人的经典读本——有些该是全书,有些只该是选本节本,——应该尽可能地采取他们的结论;一面将文本分段,仔细地标点,并用白话文作简要的注释。每种读本还得有一篇切实而浅明的白话文导言。”现代学生要读些古书,急切要用这样的读本。

朱先生的《经典常谈》却是负起这方面的责任来的一本书。它是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。谁要知道某书是什么,它就告诉你个什么,看了这本书当然不就是变为读了古书,可是古书的来历,其中的大要,历来对于该书有什么问题,直到现在为止,对于该书已经研究到什么程度,都可以有个简明的概念。学生如果自己在一大堆参考书里去摸索,费力甚多,所得未必会这么简明。因这本书的导引,去接触古书,就像预先看熟了地图跟地理志,虽然到的是个新地方,却能头头是道。

(《叶圣陶语文教育论集》)

(1)(4分)下列说法中符合文意的两项是( )

A.只要历史教本跟其他学生用书编撰得好,教师和帮助学生的一些人们又指导得法,学生就可以一辈子不读《论语》《庄子》这些古书。

B.读《诗经》就不能让学生读白话《诗经》,只能直接读《诗经》原文。

C.《史记》作为历史书,尽可用“历史教本”“中国通史”之类来代替;作为文学作品,还是得直接读《史记》。

D.不怕旅行辛苦,道路几千,跑上峨眉金顶看日出,或者跑到甘肃敦煌,看一窟寺历代的造像跟壁画。这样做完全没有实用,只有那股傻劲儿倒可以佩服。

E.读古书读的得其道,也会有类似实用之外的无用之用。

(2)(4分) 依据文章内容,下列对《经典常谈》这本书的作用概括最准确的的一项是( )

A.该书指出了现代学生应该读些古书的原因和一些方法。

B.该书不是写给专家和大学里专门研究古书的学生看的,而是写给那些需要读些古书的学生看的。

C.该书是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。

D.该书是理想中一般人的经典读本,读了这本书就等于接受了经典训练,不用再去接触古书了。

(3)(4分) 现代学生为什么应该读一些古书?请联系本文作简述。

(4)(4分) 作者认为现代学生应该如何读古书?

九、写作题(共1题;共60分)

16.(60分)八下第三单元的“名著导读”把《傅雷家书》更换成了《经典常谈》,小语对这一替换不理解,觉得《经典常谈》太高深了,不适合初中生阅读。请你结合八下第三单元内容及阅读《经典常谈》的感受,帮助小语克服畏难心理。(字数不超过200字)

第三单元 阅读 9 桃花源记/陶渊明 10 小石潭记/柳宗元

11 核舟记/魏学洢 12 《诗经》二首 (《关雎》《蒹葭》)

综合性学习 古诗苑漫步

名著导读 《经典常谈》 选择性阅读

课外古诗词诵读 式微 /《诗经·邶风》

子衿 /《诗经·郑风》

送杜少府之任蜀州/王勃

望洞庭湖赠张丞相/孟浩然

答案解析

1.【答案】B

【解析】A翻译为: 花草鲜嫩美丽,落花纷纷的散在地上。鲜美 古义:鲜艳美丽。今义:新鲜美好

B翻译为: 老人和小孩们个个都安适愉快,自得其乐。 怡然 古义:愉快、高兴的样子。今义:愉快、高兴的样子

C翻译为: 他们竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋两朝了。 无论 古义:不要说,(更)不必说。今义:不论、不管

D翻译为:田间小路交错相通,鸡鸣狗叫到处可以听到。 交通 古义:交错相通。今义:铁路、公路、航空、航海等运输事业的总称

故答案为:B

本题考查文言文实词之古今异义。古今异义类型:①词义扩大。②词义缩小。③词义转移。④感彩变化。⑤名称说法改变。⑥单音词变双音词。⑦词义弱化。⑧词义强化。注意:古义一般都是以具体的语境为基础;今义以常用义为准。日常注意积累,课文上的重点字词一定要掌握,这是文言词汇的根本,平时做题遇到的生字词是额外发展要记住。

2.【答案】B

【解析】B:错误。 具答之,翻译为:渔人详细地回答了桃花源中人的问题。具,通“俱”,全,详细。

阡陌交通,翻译为:田间小路交错相通。交通,交错相通。

故答案为:B

本题考查文言文实词。文言实词要注意积累,另外实词要注意特殊用法,通假字,一词多义,古今异义,词类活用,要结合语境正确答题。

3.【答案】B

【解析】ACD.正确;

B.提到桃源人在听了渔人对外界的介绍后叹惋不已,并从文中推断出他们感叹的是时间的流逝以及逃脱了外界纷争和祸乱。这种解读有一定依据,桃源人的叹惋可能包含对外面世界变化的惊讶和对自身得以避开纷扰的庆幸。然而,文中并未明确提及“山中方一日,世上已千年”这样的时间差异,这一表述属于读者的合理推测,而非文中直接呈现的内容。

故答案为:B

本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

4.【答案】B

【解析】A.C.D正确。

B.凄:形容词的使动用法,形容词作动词,使...凄凉。寒:形容词的使动用法,使..感到寒冷。悄怡:寂静。邃:深。意思:(那幽深悲凉的气氛,让人)感到心神凄凉,寒气透骨,寂静极了,幽深极了。

故答案为:B

本题考查文言语句的翻译。文言文中重要句子翻译的关键是一定要回到原文的语境中,根据上下文读懂句子的整体意思,同时对语句中的重要实词、虚词做到准确的翻译。并按照现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到符合现代汉语的用词造句的标准。

5.【答案】C

【解析】ABD.正确;

C.然而,对于“景随情迁”这一点,需要指出的是,虽然文章中的景物描写确实反映了作者的情感变化,但“景随情迁”这一表述更强调景物随着情感的变化而变化,而《小石潭记》中更多的是作者的情感随着景物的变化而发生变化。

故答案为:C

本题考查理解课文内容的能力。解答此类题的关键是在通晓全文大意的基础,找出相关的语句做出具体的分析即可。

6.【答案】《诗经》;《战国策》

【解析】本题考查文学常识。 根据“古代歌谣乐谱亡失,但唱词被记录流传下来后成为文化经典”可知,该书是《诗经》。 根据“战国时代, 担负外交任务的游说之士言辞”可知,该书是《战国策》。《战国策》,又称《国策》,为西汉刘向编订的国别体史书,资料年代大部分出于战国时代,包括策士的著作和史料的记载。

故答案为:《诗经》;《战国策》

本题考查文学常识。解答此类题目,需要我们在平时的学习中做好积累。对于重点作家、重要文体必须熟记。对作品中的重要内容应熟练掌握,针对作品中的人物、情节做出正确的评价。

【答案】7.B;A

8.籍;zài

9.A

【解析】(1)本题考查选词填空。注意积累,掌握字词含义及用法,联系句子语境,填入合适的词。要特别注意近义词。

(2)本题考查学生拼读和书写的能力,注意积累,掌握字词读音及字形写法。要特别注意多音字和形近字,不写错别字。

(3)题考查文学文化常识。注意积累,结合具体分析,对比选项,确定答案。注意这类试题一般不考过于冷僻的内容,涉及的大多是较为知名的作家作品、文学中的地理、历史故事、成语典故、科举礼仪、年龄称谓、名号、历法、节气、官职、音律等。考生要注重平时知识的积累,课文上的知识点一定要掌握,这是根本,平时做题遇到的常识,是额外发展要记住。

7.简练明晓,强调的是语言简洁容易理解。简明扼要,指说话、写文章简单明了,能抓住要点。《经典常谈》是朱自清先生专为中学生撰写的一部介绍传统文化经典的书,语言必定简洁明了,重点突出。用简明扼要,对应B。

洗礼,基督教接受人入教时所举行的一种宗教仪式。比喻经受了重大的考验或锻炼。 洗涤,冲荡,清洗。第二空写经典作品经过岁月的考验用洗礼。对应A

故答案为:B、A

8. 典籍 diǎn jí 记载古代法令、制度的重要文献,泛指古代图书。

承载 chéng zài 托着物体,承受它的重量。

故答案为:籍、zài

9.A:黄帝造字的传说,错误。是仓颉造字,不是黄帝造字。

故答案为:A

10.【答案】(1)①C;②D

(2)同意。这种阅读方法属于选择性阅读。《<诗经>第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌现实主义的源头;《辞赋第十一》介绍屈原的“楚辞”及辞赋的发展过程,《楚辞》是中国诗歌浪漫主义的源头;《诗第十二》介绍中国古代诗歌从汉乐府诗开始至宋代诗歌的发展脉络,也补充介绍了《楚辞》对后代诗歌的影响等。将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌的发展过程及其成果有一个完整的了解。

【解析】(1)本题考查名著阅读。A.三礼第五是汉代的一部重要文献,是汉代礼仪思想的集大成者。它的发展历程可以追溯到先秦时期。它不仅是古代礼仪思想的重要文献,也是中国传统文化的重要组成部分;B.《春秋》三传第六主要记录春秋时期古代社会的复杂性,春秋时期的政治斗争是复杂而残酷的;C.《战国策》第八主要记录春秋以来,各诸侯国的生产力都得到了发展,封建地主阶级为确立其统治地位,发展经济,实行变法,各类游说家的故事;D.辞赋第十一主要记录屈原因遭贵族排挤诽谤,被先碰旁后流放至汉北和沅湘流域。楚国郢都被秦军攻破后,自沉于汨罗江,以身殉楚国的故事。

(2)这道题目主要探讨的是阅读《经典常谈》时,选择特定篇章进行组合阅读以了解中国古代诗歌发展过程及其成果的可行性。题目给出的建议是选择《<诗经>第四》《辞赋第十一》《诗第十二》三篇进行组合阅读。首先,我们需要理解题目中的阅读方法——选择性阅读。选择性阅读是一种针对特定需求或兴趣,从大量文献中筛选出特定篇章进行深入阅读的方法。这种方法适用于需要快速获取某一领域知识或针对某一主题进行深入研究的场景。接下来,我们分析这三篇内容与中国古代诗歌发展的关系。《<诗经>第四》介绍的是中国第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌现实主义的源头,对中国古代诗歌的发展有着深远的影响。《辞赋第十一》则聚焦于屈原的“楚辞”及辞赋的发展过程,楚辞是中国诗歌浪漫主义的源头,同样在中国古代诗歌史上占有重要地位。《诗第十二》则是一个宏观的概述,介绍了从汉乐府诗开始至宋代诗歌的发展脉络,同时也补充了《楚辞》对后代诗歌的影响等内容。因此,将这三篇内容组合起来阅读,可以系统地了解中国古代诗歌从现实主义到浪漫主义的发展过程,以及不同历史时期的诗歌成果和风格变化。这样的阅读组合能够帮助我们建立一个完整的框架,更全面地认识和理解中国古代诗歌的发展历程及其在中国文化中的地位和价值。

故答案为:(1) ①C ②D (2) 同意。这种阅读方法属于选择性阅读。《<诗经>第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌现实主义的源头;《辞赋第十一》介绍屈原的“楚辞”及辞赋的发展过程,《楚辞》是中国诗歌浪漫主义的源头;《诗第十二》介绍中国古代诗歌从汉乐府诗开始至宋代诗歌的发展脉络,也补充介绍了《楚辞》对后代诗歌的影响等。将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌的发展过程及其成果有一个完整的了解。

(1)本题考查文学名著情节的积累。要求学生对教材中及课后推荐的名著要点加以了解和识记,尤其是教材中文学文体及作家作品主要的知识点要记牢。

(2)本题考查了学生发表见解的能力。做此题首先要明确主题,围绕主题发表见解。要把自己的看法表达清楚,还要有理有据,表达看法时要有条理。

11.【答案】《蒹葭》中的重章叠句通过反复写芦苇茂盛的状态,渲染了凄清迷蒙的氛围,不断道出追寻道路的曲折漫长;写出了主人公因“伊人”可望而不可即产生的痛苦心情和执着追求的坚定形象,即选段中的“翻来覆去将情表到了家”,因此重章叠句能起到渲染气氛,深化意境,突出主题的作用。此外,增强了诗的节奏感,即选段中“歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓”,形成一种回环往复的美。

【解析】本题考查理解分析写作方法。主要结合《诗经》中某一首诗歌,说明“重叠”(或叫复沓)对于《诗经》中诗歌的作用即可。如《硕鼠》通篇使用重叠的写法,各章节对应地只换几个字。这种形式,在内容上,更有力地揭露剥削阶级贪婪、残酷的本性,强烈地抒发了被剥削者的痛恨厌恶之情,表现了奴隶对幸福生活的向往。结合选段“歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着费话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头”可知,在形式上,又加强了诗的音乐性和节奏感,回环往复,一唱三叹,既开拓了诗的意境,充实了诗的内容,更充分地抒发情怀。

故答案为:《蒹葭》中的重章叠句通过反复写芦苇茂盛的状态,渲染了凄清迷蒙的氛围,不断道出追寻道路的曲折漫长;写出了主人公因“伊人”可望而不可即产生的痛苦心情和执着追求的坚定形象,即选段中的“翻来覆去将情表到了家”,因此重章叠句能起到渲染气氛,深化意境,突出主题的作用。此外,增强了诗的节奏感,即选段中“歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓”,形成一种回环往复的美。

本题考查诗歌的表达技巧。鉴赏诗歌的表达技巧的方法:①揭示手法;②结合诗歌分析诗中是如何体现此手法的;③表达效果:结合语句意思、主旨、情感分析这种手法起到了怎样的作用。

12.【答案】(1)中国文学作品绚烂多姿,从楚辞到明清小说都各具其美。

(2)诗经之美,美在文字简洁,情貌无遗,读之可明道。

(3)C

(4)救朱赫来;著书写作

(5)D

【解析】(1)本题考查语段的压缩能力。阅读语段,段首句为中心句,指出“中国文学作品绚烂多姿”,接着按朝代顺序具体阐述各文体的美。用简洁的语句表述出这一内容即可,注意不超过规定的字数。

(2)本题考查句子的仿写。按题干要求与提示,从民风民俗、对联、音乐、建筑或书法中选择自己最熟悉的内容,仿照材料中画线句的结构,表述出其所具有的中国传统文化的魅力即可。注意仿写内容的优美性。

(3)ABD.正确。

C .不正确。“诗言志”的“志”不单指抒情,还包括志向、怀抱等。

(4)《钢铁是怎样炼成的》这部经典的文学作品展现了保尔·柯察金这一角色的成长历程。根据小说的主要内容,我们可以将保尔的成长历程补充完整如下:①退学——不屈服的天性 ②救朱赫来——不寻常的力量 保尔在一次偶然的机会中结识了朱赫来,朱赫来是位老布尔什维克,红军撤退时将他留在了镇上。朱赫来教保尔拳击,培养了保尔朴素的革命热情。一次,因为解救朱赫来,保尔自己被关进了监狱。而后敌人错放了保尔,保尔怕重新落入魔掌,不敢回家,遂不由自主地来到了冬妮娅的花园门前,纵身跳进了花园。由于上次钓鱼时,保尔解救过冬妮娅,加上她又喜欢他“热情和倔强”的性格,他的到来让她很高兴。保尔也觉得冬妮娅跟别的富家女孩不一样,他们都感受到了朦胧的爱情。为了避难,他答应了冬妮娅的请求,住了下来。几天后,冬妮娅找到了保尔的哥哥阿尔焦姆,他把弟弟送到喀察丁参加了红军。③坑路——不妥协的战斗 这里“坑路”可能是一个笔误,通常指的是保尔在铁路建设中的艰苦工作。保尔在铁路工厂任团委书记时,与团委的委员丽达在工作上经常接触,俩人逐渐产生了感情。但由于保尔以“牛虻”精神抵制自己对丽达产生的感情,后来他又错把丽达的哥哥当成了她的恋人,因而失去了与她相爱的机会。④著书写作——不褪色的钢铁 保尔在身体残疾、双目失明的情况下,以文学作为继续战斗的武器,靠顽强的毅力进行写作,实践着他生命的誓言。最终他成功地写出了小说《暴风雨所诞生的》。保尔拿起新的武器,开始了新的生活。

(5)本题考查学生对课本推荐名著的掌握程度。认真阅读名著,结合积累作答。十二岁那年,保尔·柯察金因为补考的时候,把一撮烟灰末儿撒在了瓦西里神父家预备做复活节蛋糕的面团上而被撵出了学校。保尔修铁路时,因大叶性肺炎兼肠伤寒进了医院。保尔在瘫痪和双目失明后在母亲、妻子以及同志们的帮助下,一九三六年的十二月十四日,他的第一部长篇小说《暴风雨所诞生的》(第一部)。

故答案为:(1)中国文学作品绚烂多姿,从楚辞到明清小说都各具其美。(2)诗经之美,美在文字简洁,情貌无遗,读之可明道。(3)C;(4)救朱赫来 ;著书写作;(5)D

(1)本题考查概括文章内容的能力。解决此类题目首先要浏览全文,明确各个段落(语句)的内容,同时要把意思相近的段落(语句)合并在一起。抓住所概括文章中的重要段落(关键语句),简洁准确概括。

(2)本题考查学生的仿写能力,解答好此题,首先要审视好被仿写句的特点,如句式,修辞等方面,再就是注意语意通顺连贯。

(3)(4)(5)本题考查名著的阅读。阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做好笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能得心应手。

【答案】13.①屈原②这句诗的表层含义为:光阴如梭,美人的青春就像日益飘零的草木。屈原将楚怀王比作“美人”,担心的是楚怀王步入衰残的暮年,他感叹岁月无情,来日无多,只希望能把握住短暂的人生,做出一番事业,表达了对楚怀王的忠诚和担忧。

14.①A

②示例:《江雪》是铺排。诗人铺排了“鸟飞绝”“人踪灭”“蓑笠翁”三个印象,突出了“江雪”的幽静,又运用“千山”“万径”“绝”“灭”等词,显得更为幽静。

【解析】(1)①本题考查名著常识。《离骚》是中国战国时期诗人屈原创作的诗篇,是中国古代最长的抒情诗。此诗以诗人自述身世、遭遇、心志为中心。前半篇反复倾诉诗人对楚国命运和人民生活的关心,表达要求革新政治的愿望和坚持理想、虽逢灾厄也绝不与邪恶势力妥协的意志;后半篇通过神游天界、追求实现理想和失败后欲以身殉的陈述,反映出诗人热爱国家和人民的思想感情。②本题考查名著内容。根据文段中“他将怀王比作美人”进行分析。“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”一句中的“美人”指的是楚怀王,屈原担心美人迟,其实就是担心楚怀王步入衰残的暮年,政治理想不能实现,希望自己能把握住短暂的人生,为楚怀王效忠。

(2)①本题考查诗歌体裁。这首诗共四句,每句五个字,所以是五言绝句。②本题考查古诗词理解。《江雪》是柳宗元的一首诗,作者用洗炼的文笔,勾勒出一位渔翁在白雪茫茫的寒江上独钓的情景。暗喻诗人在政治上的失意后,向往隐逸的生活,自得其乐,寄情山水的感情。不与权贵同流合污,不向黑暗势力屈服的个性。

故答案为:⑴①屈原;②这句诗的表层含义为:光阴如梭,美人的青春就像日益飘零的草木。屈原将楚怀王比作“美人”,担心的是楚怀王步入衰残的暮年,他感叹岁月无情,来日无多,只希望能把握住短暂的人生,做出一番事业,表达了对楚怀王的忠诚和担忧。⑵①A;②示例:《江雪》是铺排。诗人铺排了“鸟飞绝”“人踪灭”“蓑笠翁”三个印象,突出了“江雪”的幽静,又运用“千山”“万径”“绝”“灭”等词,显得更为幽静。

⑴本题考查学生对诗歌内容的理解。完成此类题目的关键是认真读诗,反复诵读,仔细分析诗中的内容,联系创作的背景抓住作者的感情,即可作答。

⑵本题考查学生对诗歌的鉴赏。解答此类题目可以从多个角度进行作答,如从诗歌遣词用句的角度赏析诗歌的语言特色,从修辞的角度、抒情的方法、表现手法的角度赏析诗歌的表达技巧。作答时只要抓住其中的一个方面的特点完成作答即可。

13.①本题考查名著常识。《离骚》是中国战国时期诗人屈原创作的诗篇,是中国古代最长的抒情诗。此诗以诗人自述身世、遭遇、心志为中心。前半篇反复倾诉诗人对楚国命运和人民生活的关心,表达要求革新政治的愿望和坚持理想、虽逢灾厄也绝不与邪恶势力妥协的意志;后半篇通过神游天界、追求实现理想和失败后欲以身殉的陈述,反映出诗人热爱国家和人民的思想感情。②本题考查名著内容。根据文段中“他将怀王比作美人”进行分析。“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”一句中的“美人”指的是楚怀王,屈原担心美人迟,其实就是担心楚怀王步入衰残的暮年,政治理想不能实现,希望自己能把握住短暂的人生,为楚怀王效忠。

故答案为:①屈原;②这句诗的表层含义为:光阴如梭,美人的青春就像日益飘零的草木。屈原将楚怀王比作“美人”,担心的是楚怀王步入衰残的暮年,他感叹岁月无情,来日无多,只希望能把握住短暂的人生,做出一番事业,表达了对楚怀王的忠诚和担忧。

14.①本题考查诗歌体裁。这首诗共四句,每句五个字,所以是五言绝句。②本题考查古诗词理解。《江雪》是柳宗元的一首诗,作者用洗炼的文笔,勾勒出一位渔翁在白雪茫茫的寒江上独钓的情景。暗喻诗人在政治上的失意后,向往隐逸的生活,自得其乐,寄情山水的感情。不与权贵同流合污,不向黑暗势力屈服的个性。

故答案为:①A;②示例:《江雪》是铺排。诗人铺排了“鸟飞绝”“人踪灭”“蓑笠翁”三个印象,突出了“江雪”的幽静,又运用“千山”“万径”“绝”“灭”等词,显得更为幽静。

15.【答案】(1)C;E

(2)C

(3)①书籍的实质和形式是分不开的,要了解它享受它,必须面对它本身,涵泳得深,体味得切,才有得益。②阅读经典能扩大视野、扩大胸襟、增长见识。(或“经典的作用不在实用,而在于文化,有无用之用”)③作为一国有相当教育的国民有接触本国经典的义务(或“读一些培育着咱祖先的古书使我们不至于无本)。

(4)①学生的读法不能跟专家一样。②分量不能多,就是从前读书人常读的一些书籍也不必全读。③阅读的本子最好是辑录训诂校勘方有面简明而可靠的定论的集子。④从阅读的范围说只要精,不妨小。

【解析】(1)A.“学生就可以一辈子不读《论语》《庄子》这些古书“属断章取义,仅在“知道孔子、庄子的学说”方面成立;

B.原文是说“不能专取其实质,翻为现代语言“翻译并不是不能做”,原文为“譬如《诗经》,就不能专取其实质,翻为现代语言,让学生读‘白话诗经’.翻译并不是不能做,并且已经有人做过,但到底是另外一回事;真正读《诗经》还得直接读‘关关雎鸠”,

D.原文是指“专讲实用的人看来”来说的;

CE.正确。

(2)A.是作者有关阅读经典的观点;

B.讲该书的适用对象,都不是核心意思;

C.正确;

D.后一句与文中“因这本书的导引,去接触古书”相矛盾。

(3)文章有很多的语言提示,“我想,要说现代学生应该读些古书,理由应该在这一点上”由此可以找到文章第二段开头的一句话“可是,有些书籍的实质和形式是分不开的,你要了解它,享受它,必须面对它本身。涵泳得深,体味得切,才有得益”;第三段开头“还有一点”,说明后面还有,“读古书读的得其道,也会有类似的无用之用”。

(4)答题的区域主要在倒数第二段,“就是说不是专家,其读法不该跟专家的一样”“就是说分量不能多,就是从前读书人常读的一些书籍也不必全读”“就阅读的本子说,最好辑录训诂校勘方面简明而可靠的定论,让学生展卷了然,不必在一大堆参考书里自己去摸索”“就阅读的范围说,最好根据前边说的两个理由来选定,只要精,不妨小,只要达到让学生见识一番这么个意思就成”,依据这些内容进行概括即可。

故答案为:(1)CE;(2)C;(3)①书籍的实质和形式是分不开的,要了解它享受它,必须面对它本身,涵泳得深,体味得切,才有得益。②阅读经典能扩大视野、扩大胸襟、增长见识。(或“经典的作用不在实用,而在于文化,有无用之用”)③作为一国有相当教育的国民有接触本国经典的义务(或“读一些培育着咱祖先的古书使我们不至于无本)。(4) ①学生的读法不能跟专家一样。②分量不能多,就是从前读书人常读的一些书籍也不必全读。③阅读的本子最好是辑录训诂校勘方有面简明而可靠的定论的集子。④从阅读的范围说只要精,不妨小。

(1)本题考查学生筛选并整合文中的信息的能力。解答时要整体理解文章的内容,对选项涉及的内容,在文中找到对应的语句将信息进行比较,判断正误。

(2)本题考查名著阅读的体验和感受。从名著的基本内容出发,结合作者的创作背景联系现实生活,表达观点明确,言之成理即可。

(3)本题考查阅读感悟与观点的表达。此题为开放性试题,只要结合文章的内容和自己的生活体验,阐述出充足的理由就可以。

(4)本题考查对文章内容的理解。联系具体语境,结合文本内容可分析作答。

16.【答案】小语,《经典常谈》是一部介绍我国传统文化经典的著作。朱自清写这本书,是为了给中学生读经典做个向导,指点门径。它深入浅出,你可以用导读中的阅读策略,根据自己的兴趣和目的选择性阅读;还可以勾连课文,比如学过第三单元四首《诗经》,可拓展

阅读《<诗经>第四》;陶渊明、古诗和《诗第十二》关联、柳宗元和《文第十三》关联。这样能拓宽你的视野,提高你的阅读能力。你只要静心去读,就会发现它并不高深。

【解析】本题考查名著常识和阅读。《经典常谈》作者朱自清,这本书包括系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。全书对经典的梳理与讲解,不仅知识上简洁精辟,文字上更是白话文通俗流畅的典范;让古文对读者来说更为亲近,从而启发读者的兴趣,是读者概览中国古典文学的不二之选。 《经典常谈》虽看似高深,实则是对中华传统文化经典的深入浅出的介绍,与八下第三单元内容相辅相成。本单元从《桃花源记》的避世理想到《诗经》的古典韵味,引导学生领略古文之美。阅读《经典常谈》,能进一步拓宽视野,以轻松的方式理解《诗经》、诸子百家等经典背后的文化精髓,增强对传统文化的兴趣与理解。它并非直接研读原著,而是桥梁,让初中生在趣味中亲近经典,克服畏难心理,享受探索的乐趣。

故答案为: 小语,《经典常谈》是一部介绍我国传统文化经典的著作。朱自清写这本书,是为了给中学生读经典做个向导,指点门径。它深入浅出,你可以用导读中的阅读策略,根据自己的兴趣和目的选择性阅读;还可以勾连课文,比如学过第三单元四首《诗经》,可拓展阅读《<诗经>第四》;陶渊明、古诗和《诗第十二》关联、柳宗元和《文第十三》关联。这样能拓宽你的视野,提高你的阅读能力。你只要静心去读,就会发现它并不高深。

本题考查名著阅读的体验和感受。从名著的基本内容出发,结合作者的创作背景联系现实生活,表达观点明确,言之成理即可。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读