人教新课标版必修三第五单元第14课从“师夷长技”到维新变法(共64张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教新课标版必修三第五单元第14课从“师夷长技”到维新变法(共64张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-01 09:20:44 | ||

图片预览

文档简介

课件64张PPT。近代中国的思想解放

潮流第五单元第14课 从师夷长技到维新变法

第15课 新文化运动与马克思主义

第16课 三民主义的形成与发展

第17课 毛泽东思想

第18课 新时期的理论探索 近代中国因受西方列强的反复侵逼,面临空前的危机与挑战,这一基本的时代特征,决定了近代中国思想的主要议题就是救亡与图强。这使得政治思想在近代中国思想中占据突出的地位。……这使得近代中国思想文化的变迁有明显的功利色彩,或者说有明显的“经世致用”的特征。这也造成近代中国思想的另外两个重要特征:其一,中国社会的实际代谢过程(亦即社会转型过程)相对迟缓,而思想的代谢过程却来得格外神速,在某种程度上可以说思想引领着历史的进程。其二,因为严重的危机局面,先觉分子救国心切,每遇稍具新意义的思想学说便急不可待地学习引介,由此,中国近代思想呈现出无比的多样性与复杂性。

——耿云志《中国近代思想的基本趋向及其主要议题》从“师夷长技”到

维新变法第14课第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

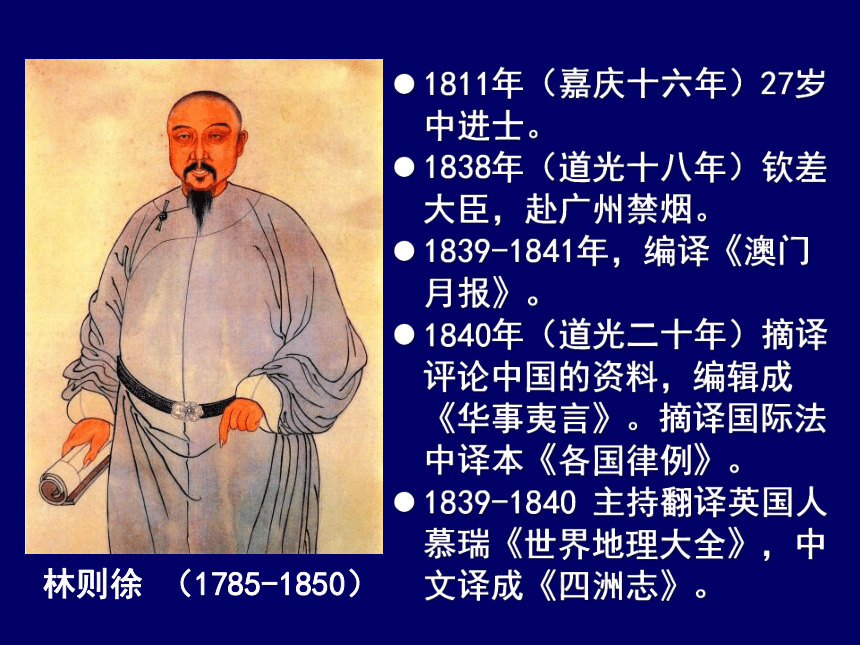

1. 林则徐翻译外国图书

林则徐 (1785-1850)1811年(嘉庆十六年)27岁中进士。

1838年(道光十八年)钦差大臣,赴广州禁烟。

1839-1841年,编译《澳门月报》。

1840年(道光二十年)摘译评论中国的资料,编辑成《华事夷言》。摘译国际法中译本《各国律例》。

1839-1840 主持翻译英国人慕瑞《世界地理大全》,中文译成《四洲志》。

中国所行于外国者,无一非利人之物,……况如茶叶、大黄,外国所不可一口也。……而外来之物,皆不过玩好,可有可无,既非中国所需,何难闭关绝市。

——《林文忠公政书?使粤奏稿》卷4

中国官府全不知外国之政事,又不询求考求……惟林总督行事全与相反,署中尝有善译之人,又指点洋商、通事、引水二三十位,官府四处打听,按日逞递,亦有他国夷人甘心讨好,将英吉利书籍卖与中国。林系聪明好人,不辞辛苦,观其知会英吉利国王第二封信,即知其学间长进之效验。

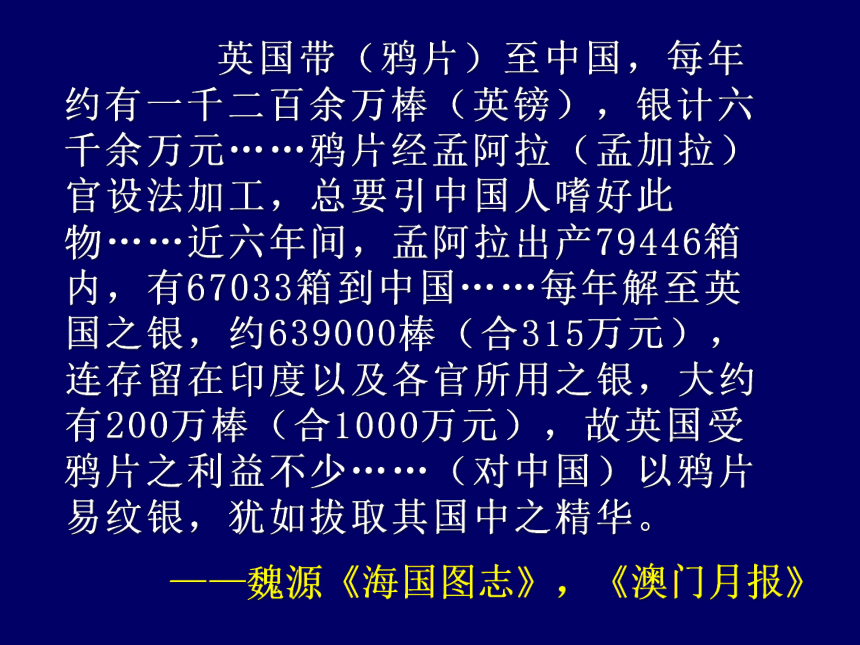

——姚莹《外夷留心中国文字政事》 英国带(鸦片)至中国,每年约有一千二百余万棒(英镑),银计六千余万元……鸦片经孟阿拉(孟加拉)官设法加工,总要引中国人嗜好此物……近六年间,孟阿拉出产79446箱内,有67033箱到中国……每年解至英国之银,约639000棒(合315万元),连存留在印度以及各官所用之银,大约有200万棒(合1000万元),故英国受鸦片之利益不少……(对中国)以鸦片易纹银,犹如拔取其国中之精华。

——魏源《海国图志》,《澳门月报》 国中有大事,王及官民俱至巴厘满衙门公议乃行。大事则三年始一会议,设有和战之事,虽国王裁夺,亦必巴厘满议允。国王行事有失,将承行之人交巴厘满议罚。凡新改条例,新设职官,增减税饷及行楮币,皆国王颁巴厘满,转行甘好文司而分布之。惟除授大臣及刑官,则权在国王。各官承行之事,得失勤怠,每岁终会核于巴厘满而行其黜陟。

——林则徐《四洲志》 育达士迭(美国)设总领(总统)一人,综理全国兵刑、赋税、官吏黜陟。然君国重事,关系外邦和战者,必与两业会议(参、众两院)而后行。设所见不同,则占三分之二(少数服从多数)。升调文武大吏,更宣律例,必询谋佥同(重要官员任免,法律制定,须议院同意)……(美国)遂成富强之国,足见国家之勃起,全由部民之勤者。故虽不立国王,仅设总领,而国政操诸舆论,所言必施行,有害必上闻,事简政速,令行禁止,与贤辟所治无异。此又变封建郡县官家之局而自成世界者。

——林则徐《四洲志》 自法律一定,普天之下莫不遵守。故外国有犯者,即各按各犯事国中律例治罪。

——魏源《海国图志》卷八十三

各国有禁止外国货物不准进口的道理……所立例禁,即如走私出口人口,有违禁货物,并例准货物,偷漏不上税响情事,有违犯者,将船并货人官充公。

——魏源《海国图志》卷八十三 从前内地所办命案夷犯,历历有据,各国无不懔遵,岂义律独可抗违此例乎?若杀人可不抵命,谁不效尤!倘此后英夷殴死英夷,或他国殴死英夷,抑或华民殴死英夷,试问义律将要凶手抵命耶?抑亦可以不抵耶?伊禀内虽云:查出凶犯,亦拟诛死,此乃毫无凭据之语,谁能信之?又云该犯罪不发觉,更属欺人之语。查义律既系职官,自有此案之后,两次亲赴尖沙嘴,查讯多日,若尚不知谁为凶手,是木偶之不如,又何以为职官?况明明查有凶夷,私押在船,若再抗违不交,是义律始终庇匿罪人,即与罪人同罪,本大臣本部堂不能不执法与之从事矣。

——《林则徐集?公牍》 我天朝君临万国,尽有不测神威。然不忍不教而诛,故特明宣定例。该国夷商,欲图长久贸易,必当擦遵宪典,将鸦片永断来源。切勿以身试法,王其洁奸除匿,以保义尔有邦。益昭恭顺之忱,共享太平之福。

——《林则徐集?公牍》第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》魏源 (1794-1857) 海国图志六十卷,何所据?一据前两广总督林尚书所译西夷之四洲志,再据历代史志,及明以来岛志,及近日夷图、夷语,钩稽贯串,创榛辟莽,前驱先路。大都东南洋西南洋,增於原书者十之八;大小西洋北洋外大西洋,增於原书者十之六。又图以经之,表以纬之,博参群议以发挥之。

——魏源《海国图志》 是书何以作?曰:为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——魏源《海国图志序》 “以夷攻夷”的安排如下:陆攻在利用廓尔喀(尼泊尔)攻打英国殖民地印度;俄罗斯素来与英国有矛盾,可以用答应俄“海舶赴粤贸易”为条件来换取其助战。海攻在法美二国,它们与英有积怨,且实力足以与之抗衡。魏源甚至设想“使用明季夹攻日本之议,令暹罗出兵,恢复满剌加(马六甲)、柔佛故地, 而安南(越南)以札船助之,则英夷有内顾巢穴之忧。”

——陈鹏《魏源对外思想再认识》 款夷之策二,曰听互市各国以款夷,持鸦片初约以通市。吾不停贸易以自修自强,使无鸦片之毒,则外洋之银有入无出,中国银且日贱,利可胜述哉!

——魏源《海国图志》 “师夷之长技以制夷”的主张被学者们解读为“向西方学习”的经典表述,实际上也有些问题。其一。师夷仅是在军事学语境下提出的,仅限于战舰、火器、养兵练兵之法。长技背后的文化尚未涉及。其二,这一主张实际上是中国自古对付夷狄之法的延续,而不是魏源的新发明,称学习的对象为“夷”本身就是一种天朝上国心态的体现。

——陈鹏《魏源对外思想再认识》

火轮船 文明的外形易取而文明的精神难求。仿效西洋建筑铁桥洋房就容易,而改革政治法律却难。汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改革政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利到达目的。倘若次序颠倒,看来似平客易,实际上此路不通。

——福泽谕吉《文明论概略》第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》

二、洋务派的思想

洋务,是19 世纪后半叶中国人对外洋事务的概称。其主旨则是冯桂芬指出的‘制洋器’,‘采西学’,即向西方学习军用民用工业技术和声光化电等学问。凡持这种主张的人被称为洋务派,以区别于对此尚无认识和反对这种主张的人。

——熊月之《陈旭麓文集〉第2卷奕訢 曾国藩 李鸿章 张之洞 第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》

二、洋务派的思想

1. “中学为体,西学为用”

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及……鸿章以为,中国欲自强则莫如学习外国利器。欲学习外国利器则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》 诸国同时并域,独能自致富强,岂非相类而易行之尤大彰明较著者?如以中国之伦常名教为原本,辅以诸因富强之术,不更善之善者哉?

——冯桂芬《校颁庐抗议?采西学议》 今欲强中国,存中学,则不得不讲西学。然不先以中学固其根柢,端其识趣,则强者为乱首,弱者为人奴,其祸更烈于不通西学者矣……今之学者,必先通经以明我中国先圣先师立教之旨,考史以识我中国历代之治乱、九州之风土,涉猎子、集以通我中国之学术文章,然后择西学之可以补吾阙者用之。

——张之洞《劝学篇》第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》

二、洋务派的思想

1. “中学为体,西学为用”

2. 洋务派思想的影响

三、维新变法思想

阅报之人亦略可分为二类:大抵阅日报者,则商贾百执事之人为多,而上焉者或嫌其陈述之琐屑;阅旬报者,则士大夫读书之人为多,而下焉者或病其文字之艰深。

——《严复集》第5册——吕姝琪《国人第一次办报高潮动因探析》 上下不通, 故无宣德达情之效,而舞文之吏,因缘为奸;内外不通,故无知己知彼之能,而守旧之 儒,乃鼓其舌。中国受侮数十年,坐此焉耳。

——梁启超《论报馆有益于国事》 有两个不同概念的公车上书。其一是光绪帝三月二十日电旨同意签订马关条约后,由政治高层发动、京官们组织操作、各省公车参加的公车上书。其中各省公车自行联名上书有31 件,共1555 人次签名;另有公车135 人次参加了京官们领衔的7 件上书。梁启超领衔的广东举人80 人的上书,只是其中的一件。康、梁可能对各省举人的上书有影响,但最多只是影响广西、贵州、直隶、陕西、甘肃,且其具体影响力的大小,也难以判断。康、梁本人又是被策动的对象,而不是运动的领袖,他们的活动是整个公车上书链条中的一环。其二是康有为组织的各省公车在松筠庵的“ 集众” , 以能最终形成18 行省举人超过千人的联名上书,由于初九日来者甚少,且闻条约已用宝,这一活动中途流产了。从政治决策的角度来看,前者曾发生些微的政治作用,后者因其未递,而并无作用。叙史者有必要对两者加以区别。

——茅海建《公车上书考证补(一)(二)》第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》

二、洋务派的思想

1. “中学为体,西学为用”

2. 洋务派思想的影响

三、维新变法思想

1. 早期维新思想 洋务派

与

维新变法洋务大吏的幕僚或洋务骨干参加维新活动,如汪康年。洋务派的督抚大员同情支持或参与维新运动,如张之洞。洋务派的督抚大员暗中同情维新运动,但不肯公开支持,持观望态度,如李鸿章。马建忠王韬郑观应薛福成 西人立国……育才于学堂,议政于议院,君民一体,上下同心,务实而虚,谋定而后动,此其体也。轮船、火炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭阙趋步,常不相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤?

——郑观应《盛世危言》第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》

二、洋务派的思想

1. “中学为体,西学为用”

2. 洋务派思想的影响

三、维新变法思想

1. 早期维新思想

2. 维新变法思想

康有为 (1858-1927) 焚书之令,但烧民间之书,若博士所职,则《诗》、《书》、百家自存。夫政斯焚书之意,但欲愚民而自智,非欲自愚。若并秘府所藏、博士所职,而尽焚之,而仅存医药、卜筮、种树之书,是秦并自愚也,何以为国?《史记》别白而言之,曰:‘非博士所职藏者悉烧。’则博士所职,保守珍重,未尝焚烧,文至明也。又云:‘若欲有学,以吏为师。’吏,即博士也。然则欲学《诗》、《书》、六艺者,诣博士受业则可矣。实欲重京师而抑郡国,强干弱支之计耳。汉制:‘郡国计偕,诣太常受业如弟子。’犹因秦制也。夫博士既有守职之藏书,学者可诣吏而受业,《诗》、《书》之事,尊而方长,然则谓‘秦焚《诗》、《书》,六艺遂缺,非妄言而何?然而二千年之学者遂为所惑,虽魁儒辈出,无一人细心读书,其伪妄者,岂不异哉!’ 新歆遽出,伪左盛行,古文篡乱。于是削移孔子之经而为周公,降孔子之圣王而为先师。公羊之学废,改制之义湮,三世之说微,太平之治,大同之乐,暗而不明,郁而不发。

——康有为《孔子改制考序》jù 《诗》、《礼》、《书》皆孔子早岁之书,《易》、《春秋》则孔子晚年所定之书也。《诗》、《书》少年所作,《礼》、《乐》中年所作,《春秋》、《易》晚年所作。。

——康有为《孔子改制考》卷10 六经中之尧、舜、文王,皆孔子民主、君主之所寄托,所谓尽君道,尽臣道,事君治民,止孝止慈,以为规则,不必其为尧、舜、文王之事实也。

——康有为《孔子改制考》卷12

布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。

——康有为《孔子改制考》卷11《孔子改制考》是维新派利用孔子为其改革意图寻找庇护的宣传之作。《自序》、《论不变法之害》、《论变法不知本原之害》、《学校总论》、《论科举》、《论学会》、《论师范》、《论女学》、《论幼学》、《学校余论》、《论译书》、《论金银涨落》等12篇,刊于1896年至1898年的《时务报》。

《论变法必自平满汉之界始》、《论变法后安置守旧大臣之法》等两篇,刊于1898年底至1899年初的《清议报》。 难者曰:中国之法非不变也,中兴之后,讲求洋务,三十余年,创行新政,不一而是,然屡见败,莫克援救,若是乎新法之果无益于人国也。释之曰:前此之言变者,非真能变也,即吾向者所谓补苴罅漏,弥缝蚁穴,漂摇一至,同归死亡,而于去陈用新,改弦更张之道,未始有合也。昔同治初年,德相毕士麻克语人曰:“三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人之游欧洲者,讨论学业,讲求官制,归而行之。

吾今为一言以蔽之曰:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举;而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《论变法不知本原之害》《天演论》、《原富》、《法意》、《群学肄言》、《群己权界论》、

《社会通诠》、

《穆勒名学》、

《名学浅说》严复 (1854-1921) 盖生民之大要三,而强弱存亡莫不视此:一曰血气体力之强,二曰聪明智虑之强,三曰德行仁义之强。是以西洋现代言治之家,莫不以民力、民智、民德三者断民种之高下。未有三者备而民生不优,亦未有三者备而国威不奋者也……凡可以进是三者,皆所力行;凡可以退是三者,皆所宜废;而又盈虚酌剂,使三者毋或致偏焉。西洋政教,若自其大者观之,不过如是而已。

——严复《原强修订稿》

潮流第五单元第14课 从师夷长技到维新变法

第15课 新文化运动与马克思主义

第16课 三民主义的形成与发展

第17课 毛泽东思想

第18课 新时期的理论探索 近代中国因受西方列强的反复侵逼,面临空前的危机与挑战,这一基本的时代特征,决定了近代中国思想的主要议题就是救亡与图强。这使得政治思想在近代中国思想中占据突出的地位。……这使得近代中国思想文化的变迁有明显的功利色彩,或者说有明显的“经世致用”的特征。这也造成近代中国思想的另外两个重要特征:其一,中国社会的实际代谢过程(亦即社会转型过程)相对迟缓,而思想的代谢过程却来得格外神速,在某种程度上可以说思想引领着历史的进程。其二,因为严重的危机局面,先觉分子救国心切,每遇稍具新意义的思想学说便急不可待地学习引介,由此,中国近代思想呈现出无比的多样性与复杂性。

——耿云志《中国近代思想的基本趋向及其主要议题》从“师夷长技”到

维新变法第14课第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

林则徐 (1785-1850)1811年(嘉庆十六年)27岁中进士。

1838年(道光十八年)钦差大臣,赴广州禁烟。

1839-1841年,编译《澳门月报》。

1840年(道光二十年)摘译评论中国的资料,编辑成《华事夷言》。摘译国际法中译本《各国律例》。

1839-1840 主持翻译英国人慕瑞《世界地理大全》,中文译成《四洲志》。

中国所行于外国者,无一非利人之物,……况如茶叶、大黄,外国所不可一口也。……而外来之物,皆不过玩好,可有可无,既非中国所需,何难闭关绝市。

——《林文忠公政书?使粤奏稿》卷4

中国官府全不知外国之政事,又不询求考求……惟林总督行事全与相反,署中尝有善译之人,又指点洋商、通事、引水二三十位,官府四处打听,按日逞递,亦有他国夷人甘心讨好,将英吉利书籍卖与中国。林系聪明好人,不辞辛苦,观其知会英吉利国王第二封信,即知其学间长进之效验。

——姚莹《外夷留心中国文字政事》 英国带(鸦片)至中国,每年约有一千二百余万棒(英镑),银计六千余万元……鸦片经孟阿拉(孟加拉)官设法加工,总要引中国人嗜好此物……近六年间,孟阿拉出产79446箱内,有67033箱到中国……每年解至英国之银,约639000棒(合315万元),连存留在印度以及各官所用之银,大约有200万棒(合1000万元),故英国受鸦片之利益不少……(对中国)以鸦片易纹银,犹如拔取其国中之精华。

——魏源《海国图志》,《澳门月报》 国中有大事,王及官民俱至巴厘满衙门公议乃行。大事则三年始一会议,设有和战之事,虽国王裁夺,亦必巴厘满议允。国王行事有失,将承行之人交巴厘满议罚。凡新改条例,新设职官,增减税饷及行楮币,皆国王颁巴厘满,转行甘好文司而分布之。惟除授大臣及刑官,则权在国王。各官承行之事,得失勤怠,每岁终会核于巴厘满而行其黜陟。

——林则徐《四洲志》 育达士迭(美国)设总领(总统)一人,综理全国兵刑、赋税、官吏黜陟。然君国重事,关系外邦和战者,必与两业会议(参、众两院)而后行。设所见不同,则占三分之二(少数服从多数)。升调文武大吏,更宣律例,必询谋佥同(重要官员任免,法律制定,须议院同意)……(美国)遂成富强之国,足见国家之勃起,全由部民之勤者。故虽不立国王,仅设总领,而国政操诸舆论,所言必施行,有害必上闻,事简政速,令行禁止,与贤辟所治无异。此又变封建郡县官家之局而自成世界者。

——林则徐《四洲志》 自法律一定,普天之下莫不遵守。故外国有犯者,即各按各犯事国中律例治罪。

——魏源《海国图志》卷八十三

各国有禁止外国货物不准进口的道理……所立例禁,即如走私出口人口,有违禁货物,并例准货物,偷漏不上税响情事,有违犯者,将船并货人官充公。

——魏源《海国图志》卷八十三 从前内地所办命案夷犯,历历有据,各国无不懔遵,岂义律独可抗违此例乎?若杀人可不抵命,谁不效尤!倘此后英夷殴死英夷,或他国殴死英夷,抑或华民殴死英夷,试问义律将要凶手抵命耶?抑亦可以不抵耶?伊禀内虽云:查出凶犯,亦拟诛死,此乃毫无凭据之语,谁能信之?又云该犯罪不发觉,更属欺人之语。查义律既系职官,自有此案之后,两次亲赴尖沙嘴,查讯多日,若尚不知谁为凶手,是木偶之不如,又何以为职官?况明明查有凶夷,私押在船,若再抗违不交,是义律始终庇匿罪人,即与罪人同罪,本大臣本部堂不能不执法与之从事矣。

——《林则徐集?公牍》 我天朝君临万国,尽有不测神威。然不忍不教而诛,故特明宣定例。该国夷商,欲图长久贸易,必当擦遵宪典,将鸦片永断来源。切勿以身试法,王其洁奸除匿,以保义尔有邦。益昭恭顺之忱,共享太平之福。

——《林则徐集?公牍》第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》魏源 (1794-1857) 海国图志六十卷,何所据?一据前两广总督林尚书所译西夷之四洲志,再据历代史志,及明以来岛志,及近日夷图、夷语,钩稽贯串,创榛辟莽,前驱先路。大都东南洋西南洋,增於原书者十之八;大小西洋北洋外大西洋,增於原书者十之六。又图以经之,表以纬之,博参群议以发挥之。

——魏源《海国图志》 是书何以作?曰:为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——魏源《海国图志序》 “以夷攻夷”的安排如下:陆攻在利用廓尔喀(尼泊尔)攻打英国殖民地印度;俄罗斯素来与英国有矛盾,可以用答应俄“海舶赴粤贸易”为条件来换取其助战。海攻在法美二国,它们与英有积怨,且实力足以与之抗衡。魏源甚至设想“使用明季夹攻日本之议,令暹罗出兵,恢复满剌加(马六甲)、柔佛故地, 而安南(越南)以札船助之,则英夷有内顾巢穴之忧。”

——陈鹏《魏源对外思想再认识》 款夷之策二,曰听互市各国以款夷,持鸦片初约以通市。吾不停贸易以自修自强,使无鸦片之毒,则外洋之银有入无出,中国银且日贱,利可胜述哉!

——魏源《海国图志》 “师夷之长技以制夷”的主张被学者们解读为“向西方学习”的经典表述,实际上也有些问题。其一。师夷仅是在军事学语境下提出的,仅限于战舰、火器、养兵练兵之法。长技背后的文化尚未涉及。其二,这一主张实际上是中国自古对付夷狄之法的延续,而不是魏源的新发明,称学习的对象为“夷”本身就是一种天朝上国心态的体现。

——陈鹏《魏源对外思想再认识》

火轮船 文明的外形易取而文明的精神难求。仿效西洋建筑铁桥洋房就容易,而改革政治法律却难。汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改革政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利到达目的。倘若次序颠倒,看来似平客易,实际上此路不通。

——福泽谕吉《文明论概略》第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》

二、洋务派的思想

洋务,是19 世纪后半叶中国人对外洋事务的概称。其主旨则是冯桂芬指出的‘制洋器’,‘采西学’,即向西方学习军用民用工业技术和声光化电等学问。凡持这种主张的人被称为洋务派,以区别于对此尚无认识和反对这种主张的人。

——熊月之《陈旭麓文集〉第2卷奕訢 曾国藩 李鸿章 张之洞 第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》

二、洋务派的思想

1. “中学为体,西学为用”

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及……鸿章以为,中国欲自强则莫如学习外国利器。欲学习外国利器则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》 诸国同时并域,独能自致富强,岂非相类而易行之尤大彰明较著者?如以中国之伦常名教为原本,辅以诸因富强之术,不更善之善者哉?

——冯桂芬《校颁庐抗议?采西学议》 今欲强中国,存中学,则不得不讲西学。然不先以中学固其根柢,端其识趣,则强者为乱首,弱者为人奴,其祸更烈于不通西学者矣……今之学者,必先通经以明我中国先圣先师立教之旨,考史以识我中国历代之治乱、九州之风土,涉猎子、集以通我中国之学术文章,然后择西学之可以补吾阙者用之。

——张之洞《劝学篇》第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》

二、洋务派的思想

1. “中学为体,西学为用”

2. 洋务派思想的影响

三、维新变法思想

阅报之人亦略可分为二类:大抵阅日报者,则商贾百执事之人为多,而上焉者或嫌其陈述之琐屑;阅旬报者,则士大夫读书之人为多,而下焉者或病其文字之艰深。

——《严复集》第5册——吕姝琪《国人第一次办报高潮动因探析》 上下不通, 故无宣德达情之效,而舞文之吏,因缘为奸;内外不通,故无知己知彼之能,而守旧之 儒,乃鼓其舌。中国受侮数十年,坐此焉耳。

——梁启超《论报馆有益于国事》 有两个不同概念的公车上书。其一是光绪帝三月二十日电旨同意签订马关条约后,由政治高层发动、京官们组织操作、各省公车参加的公车上书。其中各省公车自行联名上书有31 件,共1555 人次签名;另有公车135 人次参加了京官们领衔的7 件上书。梁启超领衔的广东举人80 人的上书,只是其中的一件。康、梁可能对各省举人的上书有影响,但最多只是影响广西、贵州、直隶、陕西、甘肃,且其具体影响力的大小,也难以判断。康、梁本人又是被策动的对象,而不是运动的领袖,他们的活动是整个公车上书链条中的一环。其二是康有为组织的各省公车在松筠庵的“ 集众” , 以能最终形成18 行省举人超过千人的联名上书,由于初九日来者甚少,且闻条约已用宝,这一活动中途流产了。从政治决策的角度来看,前者曾发生些微的政治作用,后者因其未递,而并无作用。叙史者有必要对两者加以区别。

——茅海建《公车上书考证补(一)(二)》第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》

二、洋务派的思想

1. “中学为体,西学为用”

2. 洋务派思想的影响

三、维新变法思想

1. 早期维新思想 洋务派

与

维新变法洋务大吏的幕僚或洋务骨干参加维新活动,如汪康年。洋务派的督抚大员同情支持或参与维新运动,如张之洞。洋务派的督抚大员暗中同情维新运动,但不肯公开支持,持观望态度,如李鸿章。马建忠王韬郑观应薛福成 西人立国……育才于学堂,议政于议院,君民一体,上下同心,务实而虚,谋定而后动,此其体也。轮船、火炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭阙趋步,常不相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤?

——郑观应《盛世危言》第14课 从“师夷长技”到维新变法

一、“开眼看世界”

1. 林则徐翻译外国图书

2. 魏源编撰《海国图志》

二、洋务派的思想

1. “中学为体,西学为用”

2. 洋务派思想的影响

三、维新变法思想

1. 早期维新思想

2. 维新变法思想

康有为 (1858-1927) 焚书之令,但烧民间之书,若博士所职,则《诗》、《书》、百家自存。夫政斯焚书之意,但欲愚民而自智,非欲自愚。若并秘府所藏、博士所职,而尽焚之,而仅存医药、卜筮、种树之书,是秦并自愚也,何以为国?《史记》别白而言之,曰:‘非博士所职藏者悉烧。’则博士所职,保守珍重,未尝焚烧,文至明也。又云:‘若欲有学,以吏为师。’吏,即博士也。然则欲学《诗》、《书》、六艺者,诣博士受业则可矣。实欲重京师而抑郡国,强干弱支之计耳。汉制:‘郡国计偕,诣太常受业如弟子。’犹因秦制也。夫博士既有守职之藏书,学者可诣吏而受业,《诗》、《书》之事,尊而方长,然则谓‘秦焚《诗》、《书》,六艺遂缺,非妄言而何?然而二千年之学者遂为所惑,虽魁儒辈出,无一人细心读书,其伪妄者,岂不异哉!’ 新歆遽出,伪左盛行,古文篡乱。于是削移孔子之经而为周公,降孔子之圣王而为先师。公羊之学废,改制之义湮,三世之说微,太平之治,大同之乐,暗而不明,郁而不发。

——康有为《孔子改制考序》jù 《诗》、《礼》、《书》皆孔子早岁之书,《易》、《春秋》则孔子晚年所定之书也。《诗》、《书》少年所作,《礼》、《乐》中年所作,《春秋》、《易》晚年所作。。

——康有为《孔子改制考》卷10 六经中之尧、舜、文王,皆孔子民主、君主之所寄托,所谓尽君道,尽臣道,事君治民,止孝止慈,以为规则,不必其为尧、舜、文王之事实也。

——康有为《孔子改制考》卷12

布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。

——康有为《孔子改制考》卷11《孔子改制考》是维新派利用孔子为其改革意图寻找庇护的宣传之作。《自序》、《论不变法之害》、《论变法不知本原之害》、《学校总论》、《论科举》、《论学会》、《论师范》、《论女学》、《论幼学》、《学校余论》、《论译书》、《论金银涨落》等12篇,刊于1896年至1898年的《时务报》。

《论变法必自平满汉之界始》、《论变法后安置守旧大臣之法》等两篇,刊于1898年底至1899年初的《清议报》。 难者曰:中国之法非不变也,中兴之后,讲求洋务,三十余年,创行新政,不一而是,然屡见败,莫克援救,若是乎新法之果无益于人国也。释之曰:前此之言变者,非真能变也,即吾向者所谓补苴罅漏,弥缝蚁穴,漂摇一至,同归死亡,而于去陈用新,改弦更张之道,未始有合也。昔同治初年,德相毕士麻克语人曰:“三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人之游欧洲者,讨论学业,讲求官制,归而行之。

吾今为一言以蔽之曰:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举;而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《论变法不知本原之害》《天演论》、《原富》、《法意》、《群学肄言》、《群己权界论》、

《社会通诠》、

《穆勒名学》、

《名学浅说》严复 (1854-1921) 盖生民之大要三,而强弱存亡莫不视此:一曰血气体力之强,二曰聪明智虑之强,三曰德行仁义之强。是以西洋现代言治之家,莫不以民力、民智、民德三者断民种之高下。未有三者备而民生不优,亦未有三者备而国威不奋者也……凡可以进是三者,皆所力行;凡可以退是三者,皆所宜废;而又盈虚酌剂,使三者毋或致偏焉。西洋政教,若自其大者观之,不过如是而已。

——严复《原强修订稿》

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术