第三单元连减的简便计算 教学设计 人教版 四年级下册数学

文档属性

| 名称 | 第三单元连减的简便计算 教学设计 人教版 四年级下册数学 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 747.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

连减的简便计算教学设计

一、教学目标

学生能够深刻理解并熟练掌握一个数连续减去两个数的不同计算方法,包括按顺序计算、减去两个数的和以及交换减数位置进行计算。培养学生的观察能力、分析能力、推理能力和归纳总结能力,让学生学会从不同角度思考问题,提高解决问题的能力。让学生切实体会数学与实际生活的紧密联系,感受数学知识在解决实际问题中的实用价值,激发学生对数学学习的浓厚兴趣和探索欲望。

二、教学重难点

重点:深入理解并熟练掌握连减的简便计算方法,能够根据算式中数据的特点,灵活选择合适的方法进行简便计算。

难点:在实际计算中,能够敏锐地观察数据特征,准确判断并合理运用连减的简便计算方法,避免因方法选择不当导致错误。同时,理解连减简便计算方法的算理,即为什么可以这样计算。

三、教学方法

讲授法、讨论法、练习法相结合

四、教学过程

(一)游戏导入引兴趣

进行 “对口令凑整百” 游戏。老师先说一个数,比如 30,要求学生快速说出一个数,使得这个数与老师说的数的和能凑成整百,即 70。通过几个这样的数的练习,如老师说 55,学生对 45 等,帮助学生复习加法凑整的知识,同时活跃课堂气氛,调动学生的学习积极性。

问题引导探新知

提出问题:呈现 “一本书一共 234 页,李叔叔已经读了 66 页,今天又读了 34 页,还剩多少页没读?” 的问题情境,引导学生分析题目中的已知条件和所求问题,理解题目意思。

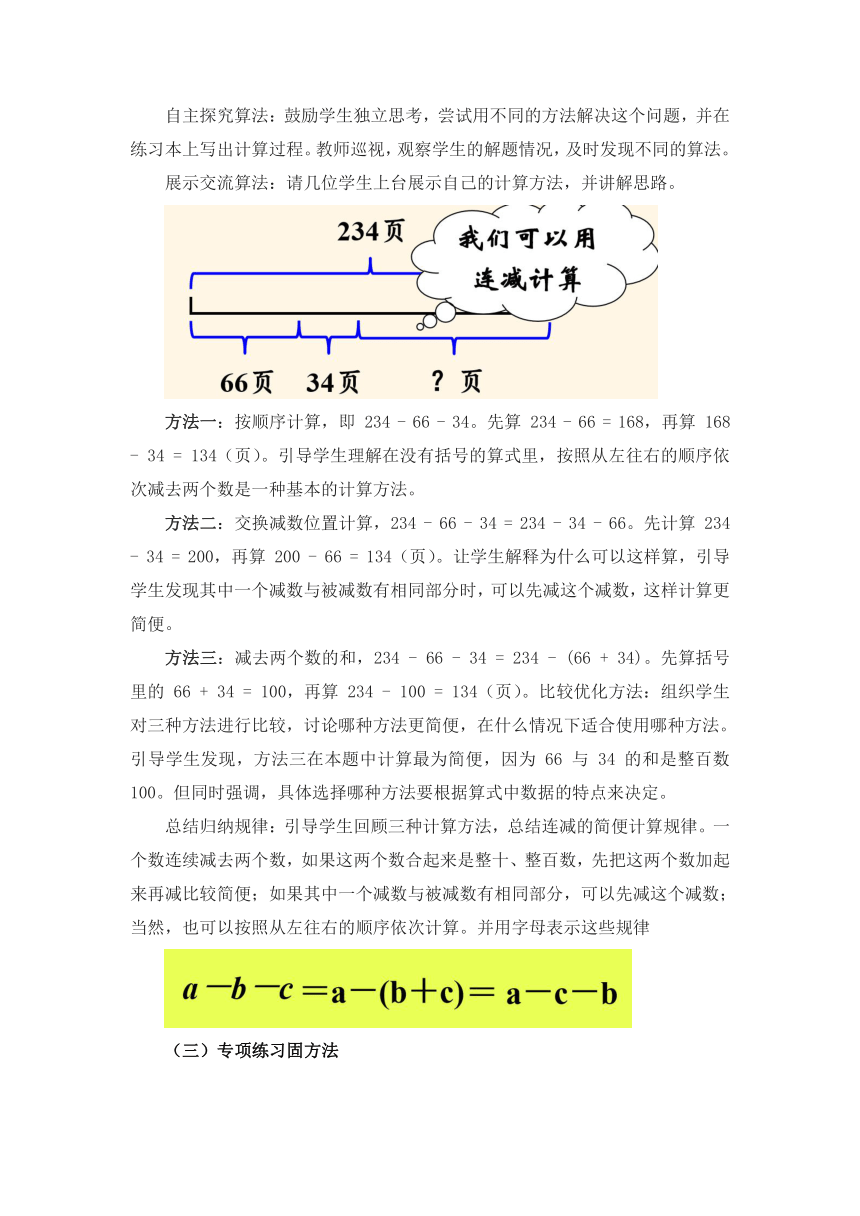

自主探究算法:鼓励学生独立思考,尝试用不同的方法解决这个问题,并在练习本上写出计算过程。教师巡视,观察学生的解题情况,及时发现不同的算法。

展示交流算法:请几位学生上台展示自己的计算方法,并讲解思路。

方法一:按顺序计算,即 234 - 66 - 34。先算 234 - 66 = 168,再算 168 - 34 = 134(页)。引导学生理解在没有括号的算式里,按照从左往右的顺序依次减去两个数是一种基本的计算方法。

方法二:交换减数位置计算,234 - 66 - 34 = 234 - 34 - 66。先计算 234 - 34 = 200,再算 200 - 66 = 134(页)。让学生解释为什么可以这样算,引导学生发现其中一个减数与被减数有相同部分时,可以先减这个减数,这样计算更简便。

方法三:减去两个数的和,234 - 66 - 34 = 234 - (66 + 34)。先算括号里的 66 + 34 = 100,再算 234 - 100 = 134(页)。比较优化方法:组织学生对三种方法进行比较,讨论哪种方法更简便,在什么情况下适合使用哪种方法。引导学生发现,方法三在本题中计算最为简便,因为 66 与 34 的和是整百数 100。但同时强调,具体选择哪种方法要根据算式中数据的特点来决定。

总结归纳规律:引导学生回顾三种计算方法,总结连减的简便计算规律。一个数连续减去两个数,如果这两个数合起来是整十、整百数,先把这两个数加起来再减比较简便;如果其中一个减数与被减数有相同部分,可以先减这个减数;当然,也可以按照从左往右的顺序依次计算。并用字母表示这些规律

(三)专项练习固方法

基础填空练习:出示一系列填空题,如 “868 - 52 - 48 = 868 ○(52 + ____)”“1500 - 28 - 272 = ____ - (28 ○ 272)”“415 – 74 – 26 = 415 ○(74 ○ 26)”“a - b - c = a ○(b ○ c)” 。让学生根据连减的简便计算规律,在圆圈里填写相应的运算符号,在横线上填写合适的数。通过练习,巩固学生对连减简便计算规律的理解和记忆。

计算练习:安排学生计算 “528 - 53 - 47”“545 - 167 - 145”“487 - 187 - 139 - 61”“169 - 25 - 25 - 50” 等题目,要求学生怎样简便就怎样计算。在学生计算过程中,教师巡视指导,关注学生对简便方法的运用情况,及时纠正错误。计算完成后,选取部分学生的作业进行展示和评价,让学生互相学习,进一步掌握简便计算的方法。

(四)综合应用提能力

混合运算练习:给出一组包含加法和减法的混合运算题目,如 “60 + 255 + 40”“282 + 41 + 159”“800 - 138 - 162”“672 - 36 - 64”“13 + 46 + 55 + 54 + 87”“548 + 52 + 468”“672 - 36 + 64”“5 + 137 + 45 + 63 + 50” 。让学生先观察算式中数据的特点,判断能否运用简便方法计算,然后进行计算。通过这些练习,提高学生综合运用加法交换律、结合律以及连减简便计算方法的能力。

解决实际问题:

海拔问题:

呈现 “海拔相关数据,求某地海拔” 的问题,如 “已知总高度 2000 米,其中一部分高度是 416 米,另一部分高度是 284 米,求剩余海拔高度” 。引导学生分析问题,列出算式 2000 - 416 - 284,并运用连减简便方法计算,2000 - (416 + 284) = 2000 - 700 = 1300(米),让学生体会数学知识在解决实际问题中的应用。

人数统计问题:

给出某小学中、高年级人数统计表,包含不同年级各班的人数,要求学生计算各年级的总人数。如三年级总人数为 36 + 37 + 34,引导学生运用加法运算律简便计算;四年级总人数为 34 + 31 + 39,鼓励学生观察数据特点进行简便运算;五年级总人数为 35 + 36 + 35 ,让学生尝试不同的计算方法;六年级已知两个班人数和总人数,求另一个班人数,即 108 - 38 - 32,运用连减简便方法计算。通过这个问题,培养学生分析数据、运用运算律解决实际统计问题的能力。

商品销售问题:提出 “某商场第二季度卖出甲、乙、丙 3 种品牌的空调共 375 台,甲品牌卖了 125 台,乙品牌卖了 75 台。丙品牌卖了多少台?” 的问题。让学生思考解题思路,列出算式 375 - 125 - 75 ,并运用连减简便计算方法得出 375 - (125 + 75) = 375 - 200 = 175(台),进一步加深学生对连减简便计算在实际生活中应用的理解。

作业批改问题:呈现 “王老师要批改 68 篇作文。第一天批改了 22 篇,第二天批改的比第一天多 8 篇,还有多少篇没有批改?” 的问题情境。引导学生分析数量关系,先算出第二天批改的数量 22 + 8 = 30(篇),再列出算式 68 - 22 - (22 + 8) ,然后运用连减的知识进行计算,46 - 30 = 16(篇),提高学生解决复杂实际问题的能力。

(五)课堂总结促提升

引导回顾:引导学生回顾本节课所学内容,提问:“今天我们学习了什么知识?连减的简便计算有哪些方法?” 让学生积极发言,回顾连减的不同计算方法,包括按顺序计算、减去两个数的和、交换减数位置计算,以及这些方法的适用情况。

总结收获:请学生分享在本节课学习过程中的收获和体会,如在计算技巧上有什么提高,在解决实际问题方面有什么新的认识等。教师对学生的分享进行总结和补充,强调在计算时要仔细观察数据特点,灵活选择合适的计算方法,提高计算的准确性和速度。同时,鼓励学生在今后的学习和生活中,善于发现数学问题,运用所学的数学知识解决问题。

(六)拓展延伸拓思维

布置拓展任务:给出一些拓展性的计算题目,如 “1 + 2 + 3 + 4 + … + 98 + 99 + 100”“2 + 4 + 6 + … + 16 + 18 + 20”“5 + 10 + 15 + … + 90 + 95 + 100”“20 - 19 + 18 - 17 + … + 4 - 3 + 2 - 1” 。让学生思考这些题目能否运用今天所学的运算律或其他数学方法进行简便计算。

启发思考:引导学生观察这些算式的特点,对于 “1 + 2 + 3 + 4 + … + 98 + 99 + 100”,可以提示学生将首尾依次相加,1 + 100 = 101,2 + 99 = 101,以此类推,一共有 50 组这样的和,所以结果是 101×50 = 5050;对于 “2 + 4 + 6 + … + 16 + 18 + 20”,让学生尝试类似的方法,2 + 20 = 22,4 + 18 = 22 ,一共有 5 组,结果为 22×5 = 110;“5 + 10 + 15 + … + 90 + 95 + 100”,5 + 100 = 105,10 + 95 = 105 ,共 10 组,结果是 105×10 = 1050;“20 - 19 + 18 - 17 + … + 4 - 3 + 2 - 1”,可以两两分组,(20 - 19) + (18 - 17) + … + (2 - 1) ,每组结果都是 1,共 10 组,结果为 1×10 = 10。通过这些拓展练习,拓宽学生的思维视野,培养学生灵活运用数学知识的能力。

(七)课后巩固强知识

布置课后作业:让学生完成课本上相关的练习题,进一步巩固连减的简便计算方法。要求学生认真书写计算过程,仔细检查计算结果。

实践应用作业:让学生寻找生活中可以用连减简便计算解决的问题,如计算购物找零时的计算、家庭每月各项费用支出后剩余金额的计算等,并记录下来,运用所学知识进行计算,下节课与同学分享。通过实践应用作业,让学生感受数学与生活的紧密联系,提高学生运用数学知识解决实际问题的能力。

五、教学反思

本次教学通过游戏导入激发了学生兴趣,学生在探究环节积极参与,对连减简便计算方法理解较好。但在实际应用中,部分学生观察数据特点和选择合适方法的能力有待提高。后续教学应增加针对性练习,强化对数据特征的分析指导,引导学生灵活运用方法,提升其运算能力和解决问题的能力。

一、教学目标

学生能够深刻理解并熟练掌握一个数连续减去两个数的不同计算方法,包括按顺序计算、减去两个数的和以及交换减数位置进行计算。培养学生的观察能力、分析能力、推理能力和归纳总结能力,让学生学会从不同角度思考问题,提高解决问题的能力。让学生切实体会数学与实际生活的紧密联系,感受数学知识在解决实际问题中的实用价值,激发学生对数学学习的浓厚兴趣和探索欲望。

二、教学重难点

重点:深入理解并熟练掌握连减的简便计算方法,能够根据算式中数据的特点,灵活选择合适的方法进行简便计算。

难点:在实际计算中,能够敏锐地观察数据特征,准确判断并合理运用连减的简便计算方法,避免因方法选择不当导致错误。同时,理解连减简便计算方法的算理,即为什么可以这样计算。

三、教学方法

讲授法、讨论法、练习法相结合

四、教学过程

(一)游戏导入引兴趣

进行 “对口令凑整百” 游戏。老师先说一个数,比如 30,要求学生快速说出一个数,使得这个数与老师说的数的和能凑成整百,即 70。通过几个这样的数的练习,如老师说 55,学生对 45 等,帮助学生复习加法凑整的知识,同时活跃课堂气氛,调动学生的学习积极性。

问题引导探新知

提出问题:呈现 “一本书一共 234 页,李叔叔已经读了 66 页,今天又读了 34 页,还剩多少页没读?” 的问题情境,引导学生分析题目中的已知条件和所求问题,理解题目意思。

自主探究算法:鼓励学生独立思考,尝试用不同的方法解决这个问题,并在练习本上写出计算过程。教师巡视,观察学生的解题情况,及时发现不同的算法。

展示交流算法:请几位学生上台展示自己的计算方法,并讲解思路。

方法一:按顺序计算,即 234 - 66 - 34。先算 234 - 66 = 168,再算 168 - 34 = 134(页)。引导学生理解在没有括号的算式里,按照从左往右的顺序依次减去两个数是一种基本的计算方法。

方法二:交换减数位置计算,234 - 66 - 34 = 234 - 34 - 66。先计算 234 - 34 = 200,再算 200 - 66 = 134(页)。让学生解释为什么可以这样算,引导学生发现其中一个减数与被减数有相同部分时,可以先减这个减数,这样计算更简便。

方法三:减去两个数的和,234 - 66 - 34 = 234 - (66 + 34)。先算括号里的 66 + 34 = 100,再算 234 - 100 = 134(页)。比较优化方法:组织学生对三种方法进行比较,讨论哪种方法更简便,在什么情况下适合使用哪种方法。引导学生发现,方法三在本题中计算最为简便,因为 66 与 34 的和是整百数 100。但同时强调,具体选择哪种方法要根据算式中数据的特点来决定。

总结归纳规律:引导学生回顾三种计算方法,总结连减的简便计算规律。一个数连续减去两个数,如果这两个数合起来是整十、整百数,先把这两个数加起来再减比较简便;如果其中一个减数与被减数有相同部分,可以先减这个减数;当然,也可以按照从左往右的顺序依次计算。并用字母表示这些规律

(三)专项练习固方法

基础填空练习:出示一系列填空题,如 “868 - 52 - 48 = 868 ○(52 + ____)”“1500 - 28 - 272 = ____ - (28 ○ 272)”“415 – 74 – 26 = 415 ○(74 ○ 26)”“a - b - c = a ○(b ○ c)” 。让学生根据连减的简便计算规律,在圆圈里填写相应的运算符号,在横线上填写合适的数。通过练习,巩固学生对连减简便计算规律的理解和记忆。

计算练习:安排学生计算 “528 - 53 - 47”“545 - 167 - 145”“487 - 187 - 139 - 61”“169 - 25 - 25 - 50” 等题目,要求学生怎样简便就怎样计算。在学生计算过程中,教师巡视指导,关注学生对简便方法的运用情况,及时纠正错误。计算完成后,选取部分学生的作业进行展示和评价,让学生互相学习,进一步掌握简便计算的方法。

(四)综合应用提能力

混合运算练习:给出一组包含加法和减法的混合运算题目,如 “60 + 255 + 40”“282 + 41 + 159”“800 - 138 - 162”“672 - 36 - 64”“13 + 46 + 55 + 54 + 87”“548 + 52 + 468”“672 - 36 + 64”“5 + 137 + 45 + 63 + 50” 。让学生先观察算式中数据的特点,判断能否运用简便方法计算,然后进行计算。通过这些练习,提高学生综合运用加法交换律、结合律以及连减简便计算方法的能力。

解决实际问题:

海拔问题:

呈现 “海拔相关数据,求某地海拔” 的问题,如 “已知总高度 2000 米,其中一部分高度是 416 米,另一部分高度是 284 米,求剩余海拔高度” 。引导学生分析问题,列出算式 2000 - 416 - 284,并运用连减简便方法计算,2000 - (416 + 284) = 2000 - 700 = 1300(米),让学生体会数学知识在解决实际问题中的应用。

人数统计问题:

给出某小学中、高年级人数统计表,包含不同年级各班的人数,要求学生计算各年级的总人数。如三年级总人数为 36 + 37 + 34,引导学生运用加法运算律简便计算;四年级总人数为 34 + 31 + 39,鼓励学生观察数据特点进行简便运算;五年级总人数为 35 + 36 + 35 ,让学生尝试不同的计算方法;六年级已知两个班人数和总人数,求另一个班人数,即 108 - 38 - 32,运用连减简便方法计算。通过这个问题,培养学生分析数据、运用运算律解决实际统计问题的能力。

商品销售问题:提出 “某商场第二季度卖出甲、乙、丙 3 种品牌的空调共 375 台,甲品牌卖了 125 台,乙品牌卖了 75 台。丙品牌卖了多少台?” 的问题。让学生思考解题思路,列出算式 375 - 125 - 75 ,并运用连减简便计算方法得出 375 - (125 + 75) = 375 - 200 = 175(台),进一步加深学生对连减简便计算在实际生活中应用的理解。

作业批改问题:呈现 “王老师要批改 68 篇作文。第一天批改了 22 篇,第二天批改的比第一天多 8 篇,还有多少篇没有批改?” 的问题情境。引导学生分析数量关系,先算出第二天批改的数量 22 + 8 = 30(篇),再列出算式 68 - 22 - (22 + 8) ,然后运用连减的知识进行计算,46 - 30 = 16(篇),提高学生解决复杂实际问题的能力。

(五)课堂总结促提升

引导回顾:引导学生回顾本节课所学内容,提问:“今天我们学习了什么知识?连减的简便计算有哪些方法?” 让学生积极发言,回顾连减的不同计算方法,包括按顺序计算、减去两个数的和、交换减数位置计算,以及这些方法的适用情况。

总结收获:请学生分享在本节课学习过程中的收获和体会,如在计算技巧上有什么提高,在解决实际问题方面有什么新的认识等。教师对学生的分享进行总结和补充,强调在计算时要仔细观察数据特点,灵活选择合适的计算方法,提高计算的准确性和速度。同时,鼓励学生在今后的学习和生活中,善于发现数学问题,运用所学的数学知识解决问题。

(六)拓展延伸拓思维

布置拓展任务:给出一些拓展性的计算题目,如 “1 + 2 + 3 + 4 + … + 98 + 99 + 100”“2 + 4 + 6 + … + 16 + 18 + 20”“5 + 10 + 15 + … + 90 + 95 + 100”“20 - 19 + 18 - 17 + … + 4 - 3 + 2 - 1” 。让学生思考这些题目能否运用今天所学的运算律或其他数学方法进行简便计算。

启发思考:引导学生观察这些算式的特点,对于 “1 + 2 + 3 + 4 + … + 98 + 99 + 100”,可以提示学生将首尾依次相加,1 + 100 = 101,2 + 99 = 101,以此类推,一共有 50 组这样的和,所以结果是 101×50 = 5050;对于 “2 + 4 + 6 + … + 16 + 18 + 20”,让学生尝试类似的方法,2 + 20 = 22,4 + 18 = 22 ,一共有 5 组,结果为 22×5 = 110;“5 + 10 + 15 + … + 90 + 95 + 100”,5 + 100 = 105,10 + 95 = 105 ,共 10 组,结果是 105×10 = 1050;“20 - 19 + 18 - 17 + … + 4 - 3 + 2 - 1”,可以两两分组,(20 - 19) + (18 - 17) + … + (2 - 1) ,每组结果都是 1,共 10 组,结果为 1×10 = 10。通过这些拓展练习,拓宽学生的思维视野,培养学生灵活运用数学知识的能力。

(七)课后巩固强知识

布置课后作业:让学生完成课本上相关的练习题,进一步巩固连减的简便计算方法。要求学生认真书写计算过程,仔细检查计算结果。

实践应用作业:让学生寻找生活中可以用连减简便计算解决的问题,如计算购物找零时的计算、家庭每月各项费用支出后剩余金额的计算等,并记录下来,运用所学知识进行计算,下节课与同学分享。通过实践应用作业,让学生感受数学与生活的紧密联系,提高学生运用数学知识解决实际问题的能力。

五、教学反思

本次教学通过游戏导入激发了学生兴趣,学生在探究环节积极参与,对连减简便计算方法理解较好。但在实际应用中,部分学生观察数据特点和选择合适方法的能力有待提高。后续教学应增加针对性练习,强化对数据特征的分析指导,引导学生灵活运用方法,提升其运算能力和解决问题的能力。