第一单元人口与环境--2024-2025学年鲁教版必修第二册单元测试(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一单元人口与环境--2024-2025学年鲁教版必修第二册单元测试(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 994.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-16 15:44:09 | ||

图片预览

文档简介

第一单元人口与环境--2024-2025学年鲁教版必修第二册课时优化训练

一、单项选择题:共23题,每题2分,共46分。每题只有一个选项最符合题意。

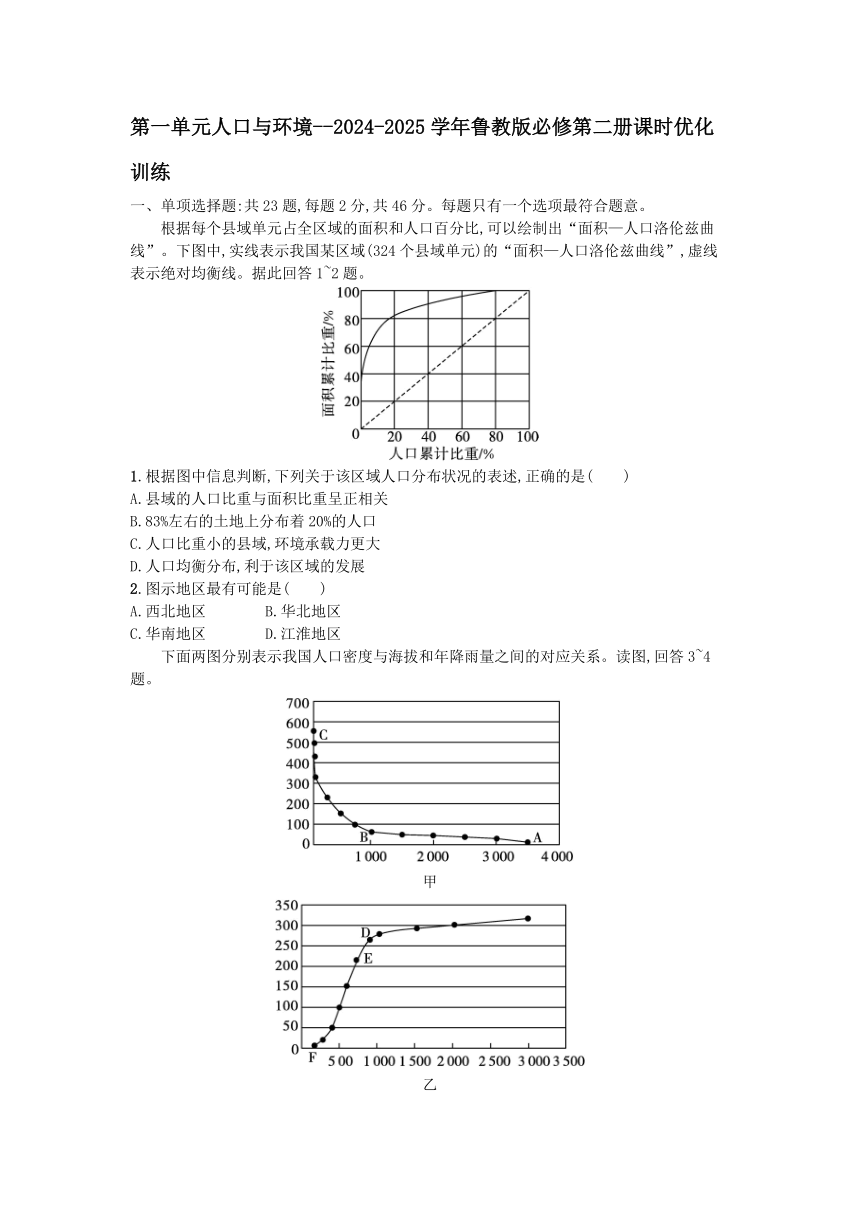

根据每个县域单元占全区域的面积和人口百分比,可以绘制出“面积—人口洛伦兹曲线”。下图中,实线表示我国某区域(324个县域单元)的“面积—人口洛伦兹曲线”,虚线表示绝对均衡线。据此回答1~2题。

1.根据图中信息判断,下列关于该区域人口分布状况的表述,正确的是( )

A.县域的人口比重与面积比重呈正相关

B.83%左右的土地上分布着20%的人口

C.人口比重小的县域,环境承载力更大

D.人口均衡分布,利于该区域的发展

2.图示地区最有可能是( )

A.西北地区 B.华北地区

C.华南地区 D.江淮地区

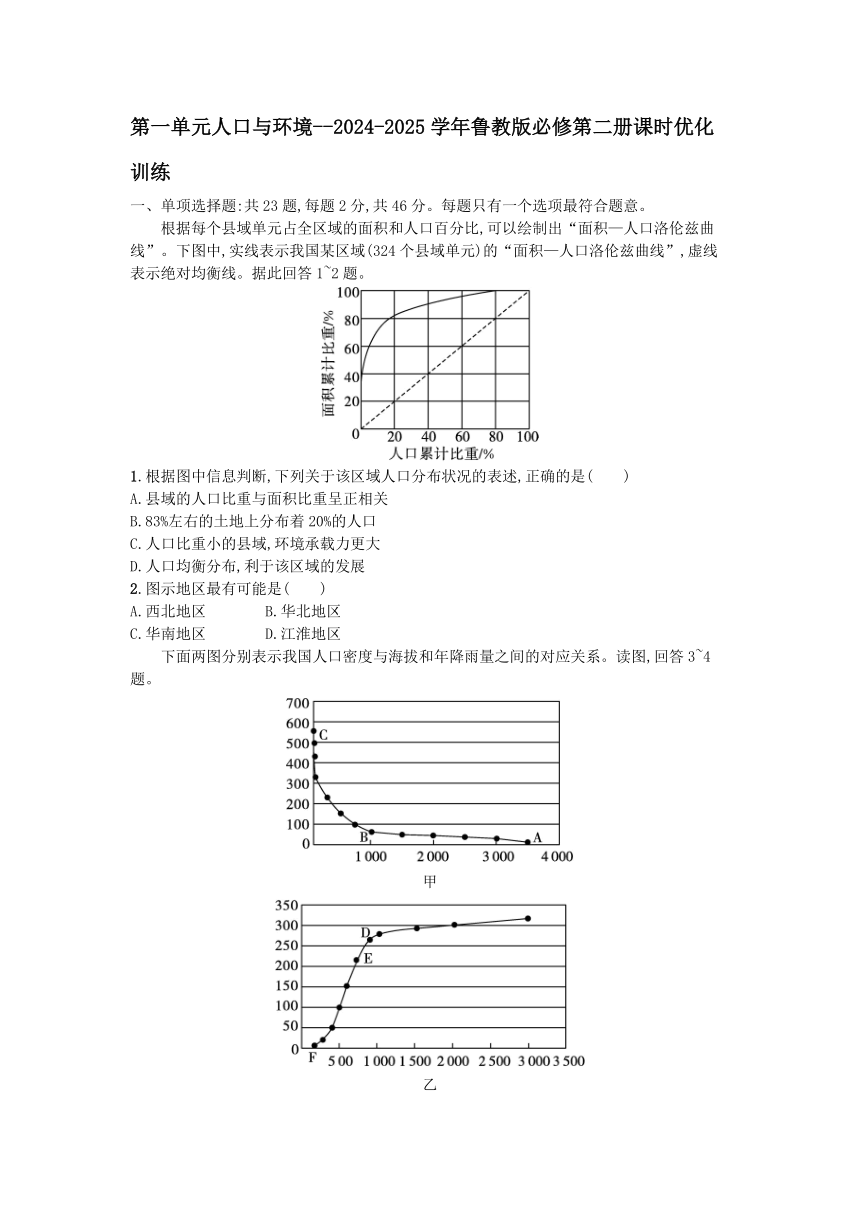

下面两图分别表示我国人口密度与海拔和年降雨量之间的对应关系。读图,回答3~4题。

甲

乙

3.下列关于甲、乙两图的解读,正确的是( )

A.甲图中的纵坐标为海拔,乙图中的纵坐标为人口密度

B.两图的横坐标都为人口密度

C.甲图中的横坐标为海拔,乙图中的横坐标为年降雨量

D.乙图中的横坐标为海拔,甲图中的横坐标为年降雨量

4.两幅图所表示的论断,正确的是( )

A.随海拔升高,人口密度均匀减小

B.随降雨量减少,人口密度均匀增大

C.在1 000 m以下随海拔升高,人口密度增大;1 000 m以上,人口密度减速变慢

D.在1 000 mm以下随降水量增多,人口密度增大;1 000 mm以上增速变慢

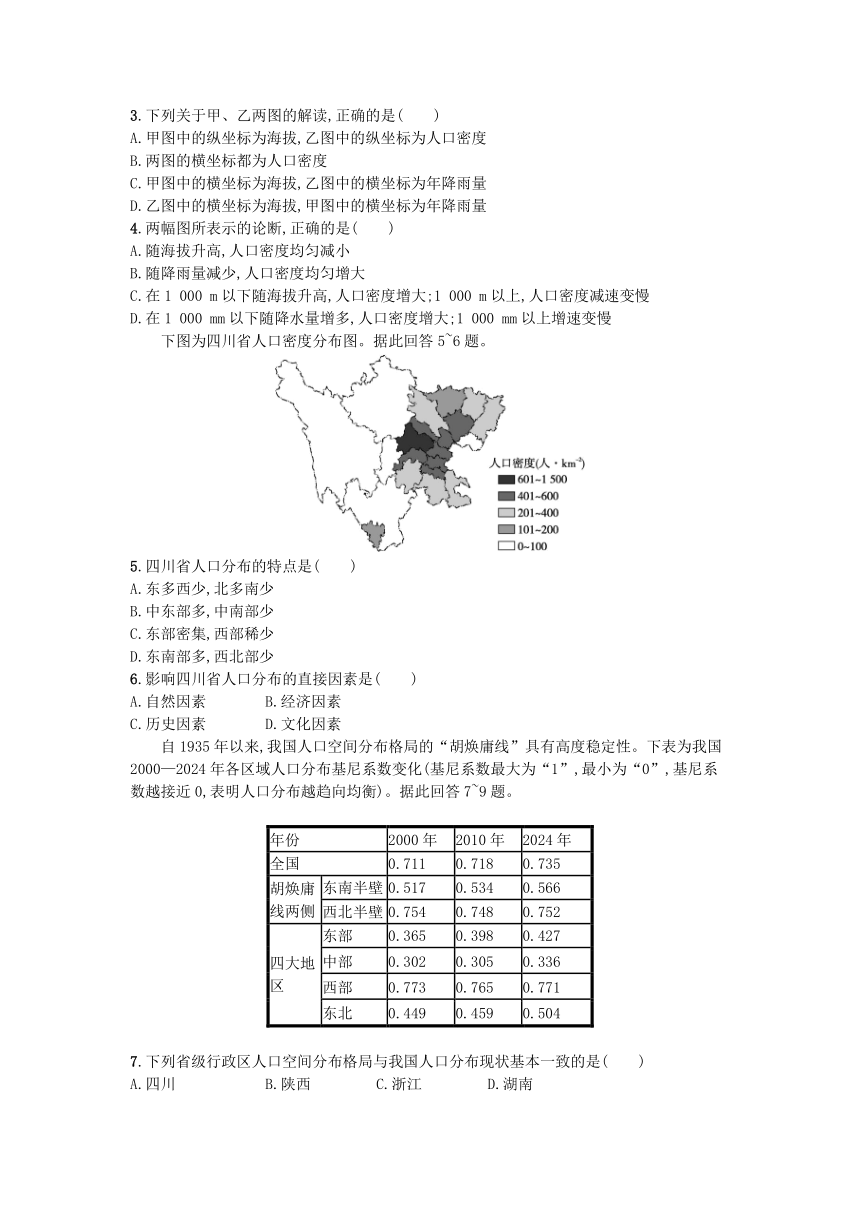

下图为四川省人口密度分布图。据此回答5~6题。

5.四川省人口分布的特点是( )

A.东多西少,北多南少

B.中东部多,中南部少

C.东部密集,西部稀少

D.东南部多,西北部少

6.影响四川省人口分布的直接因素是( )

A.自然因素 B.经济因素

C.历史因素 D.文化因素

自1935年以来,我国人口空间分布格局的“胡焕庸线”具有高度稳定性。下表为我国2000—2024年各区域人口分布基尼系数变化(基尼系数最大为“1”,最小为“0”,基尼系数越接近0,表明人口分布越趋向均衡)。据此回答7~9题。

年份 2000年 2010年 2024年

全国 0.711 0.718 0.735

胡焕庸 线两侧 东南半壁 0.517 0.534 0.566

西北半壁 0.754 0.748 0.752

四大地区 东部 0.365 0.398 0.427

中部 0.302 0.305 0.336

西部 0.773 0.765 0.771

东北 0.449 0.459 0.504

7.下列省级行政区人口空间分布格局与我国人口分布现状基本一致的是( )

A.四川 B.陕西 C.浙江 D.湖南

8.2000—2024年我国人口分布基尼系数的变化反映了( )

A.西北半壁人口占比增大

B.我国人口跨省迁移量增大

C.我国人口分布趋于集中

D.东北地区的人口显著减少

9.降低我国西部地区人口分布基尼系数的可行措施是( )

A.增加大城市的数量 B.完善乡村基础设施

C.吸引东部人口迁入 D.加快矿产资源开发

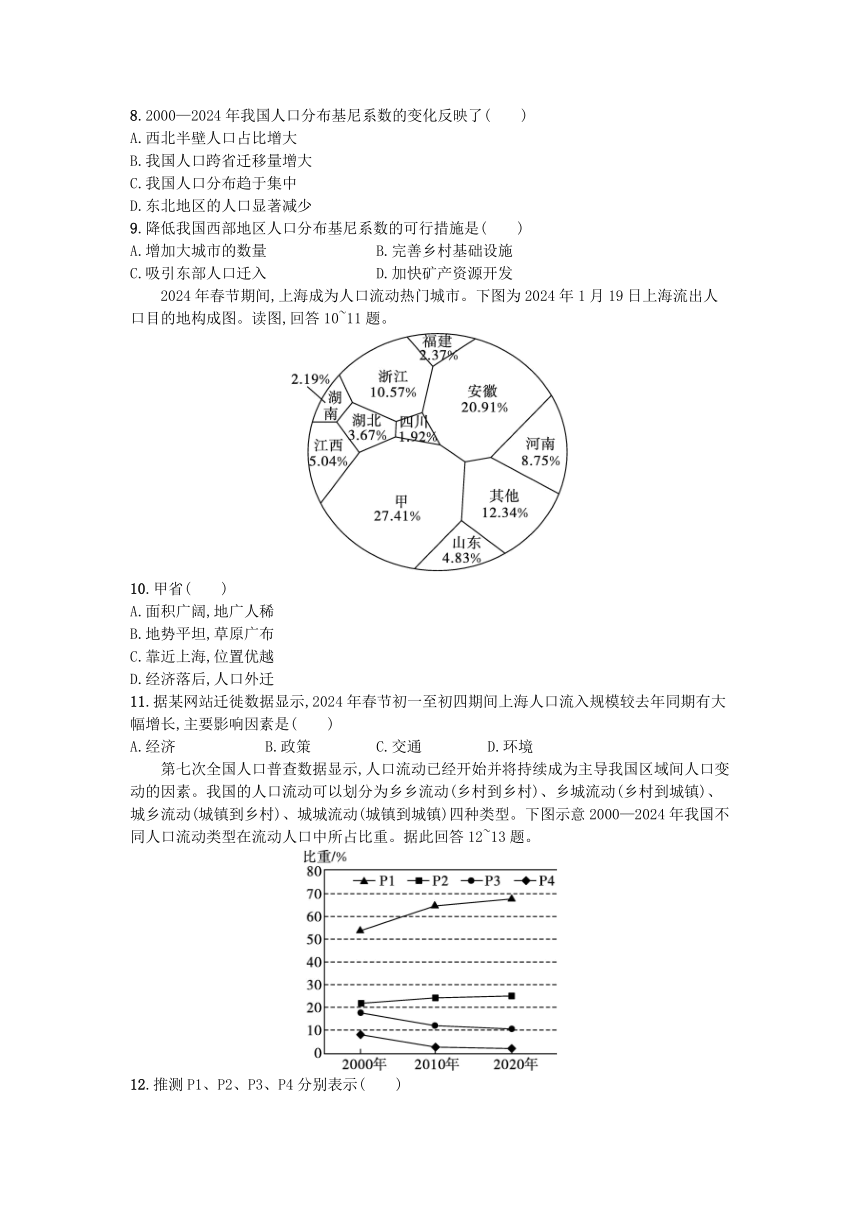

2024年春节期间,上海成为人口流动热门城市。下图为2024年1月19日上海流出人口目的地构成图。读图,回答10~11题。

10.甲省( )

A.面积广阔,地广人稀

B.地势平坦,草原广布

C.靠近上海,位置优越

D.经济落后,人口外迁

11.据某网站迁徙数据显示,2024年春节初一至初四期间上海人口流入规模较去年同期有大幅增长,主要影响因素是( )

A.经济 B.政策 C.交通 D.环境

第七次全国人口普查数据显示,人口流动已经开始并将持续成为主导我国区域间人口变动的因素。我国的人口流动可以划分为乡乡流动(乡村到乡村)、乡城流动(乡村到城镇)、城乡流动(城镇到乡村)、城城流动(城镇到城镇)四种类型。下图示意2000—2024年我国不同人口流动类型在流动人口中所占比重。据此回答12~13题。

12.推测P1、P2、P3、P4分别表示( )

A.城城流动、乡乡流动、城乡流动、乡城流动

B.城乡流动、乡城流动、乡乡流动、城城流动

C.乡城流动、城城流动、乡乡流动、城乡流动

D.乡城流动、城乡流动、城城流动、乡乡流动

13.下列关于该时期流动人口社会经济特征的说法,正确的是( )

①乡城流动人口中跨省流动比重较小 ②城城流动人口平均文化程度较高 ③城乡流动人口中中老年人比重较大 ④乡乡流动人口受经济因素影响大

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

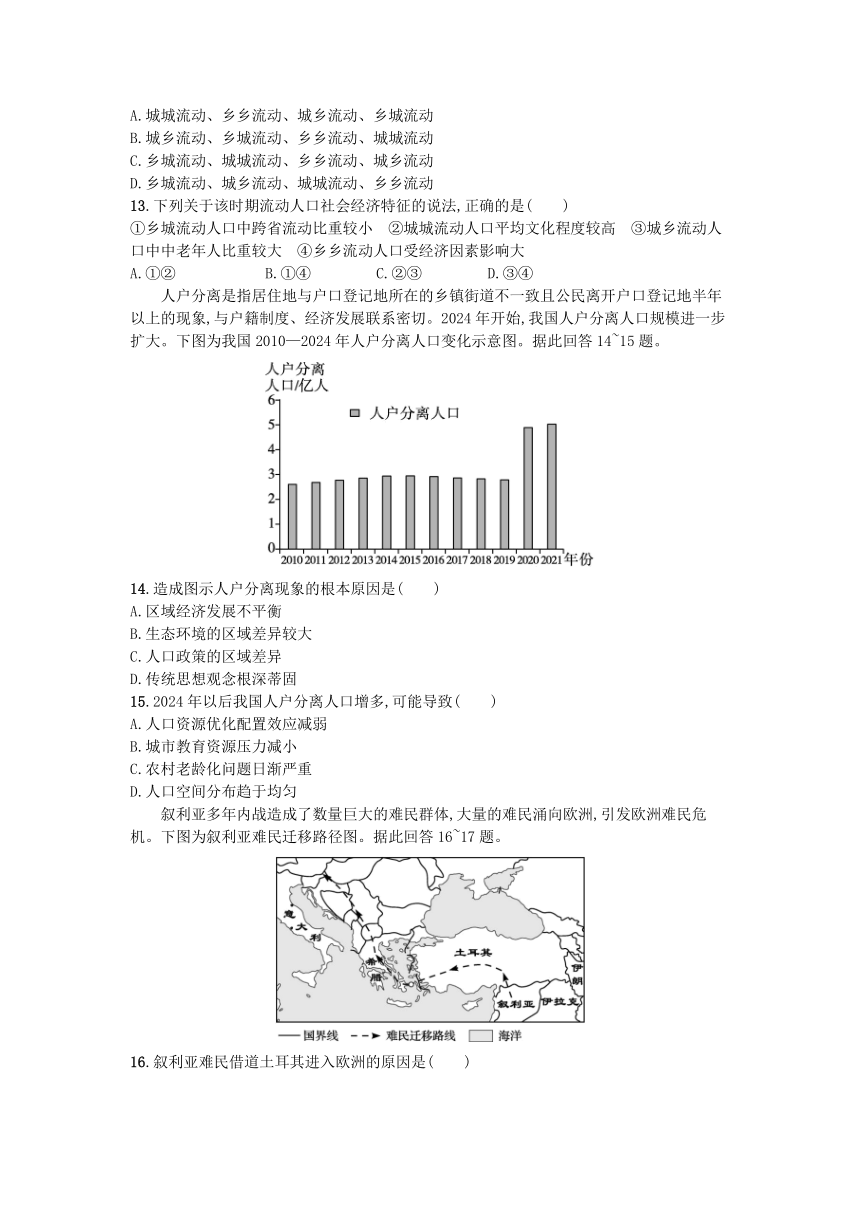

人户分离是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且公民离开户口登记地半年以上的现象,与户籍制度、经济发展联系密切。2024年开始,我国人户分离人口规模进一步扩大。下图为我国2010—2024年人户分离人口变化示意图。据此回答14~15题。

14.造成图示人户分离现象的根本原因是( )

A.区域经济发展不平衡

B.生态环境的区域差异较大

C.人口政策的区域差异

D.传统思想观念根深蒂固

15.2024年以后我国人户分离人口增多,可能导致( )

A.人口资源优化配置效应减弱

B.城市教育资源压力减小

C.农村老龄化问题日渐严重

D.人口空间分布趋于均匀

叙利亚多年内战造成了数量巨大的难民群体,大量的难民涌向欧洲,引发欧洲难民危机。下图为叙利亚难民迁移路径图。据此回答16~17题。

16.叙利亚难民借道土耳其进入欧洲的原因是( )

①土耳其战争难民较多 ②土耳其环境容量大 ③两国宗教文化相近 ④迁移路径较短且安全

A.①② B.②④ C.①③ D.③④

17.大量叙利亚难民迁入欧洲引发难民危机的主要原因是( )

A.短时间内冲击当地公共资源

B.难民与欧洲居民产生了激烈冲突

C.难民的迁入破坏了欧洲生态环境

D.引起了欧洲居民长期就业困难

新疆和田地区的年均降水量为33mm,年均蒸发量为2600mm。20世纪50年代该地区人口数量为50万,耕地面积为公顷。2016年该地区人口数量为244.98万,耕地面积大约公顷。读新疆和田地区保护绿洲的三道防线示意图,回答18~19题。

18.影响和田绿洲地区环境承载力的主要因素是( )

A.交通 B.土地 C.水源 D.热量

19.从20世纪50年代到2016年,和田地区环境承载力大幅度提高的主要原因是( )

A.城镇化进程的快速推进

B.铁路运输条件进一步完善

C.医疗卫生条件保障健全

D.农业生产技术水平的提高

下表示意我国部分省级行政区人口承载系数(实际人口密度与理论承载密度之比)。据此回答20~21题。

省级行政区简称 沪 苏 津 粤 鲁

人口承载系数 0.2—0.8 0.3—1.0 0.5—1.0 0.2—0.7 0.7—1.8

省级行政区简称 鄂 豫 贵 甘 内蒙古

人口承载系数 0.9—2.0 >2.0 >2.0 >2.0 >2.0

20.下列省级行政区中,人口负担最轻的是( )

A.苏 B.粤 C.甘 D.鄂

21.改善山东省人口承载系数最有效的措施是( )

A.扩大耕地面积 B.引导人口外迁

C.提高经济水平 D.完善基础设施

根据“木桶原理”,回答22~23题。

22.下列关于“木桶原理”的说法,正确的是( )

A.根据“木桶原理”,地球的环境承载力可以无限制地扩大,因此不必担心人口过多的问题

B.若木桶代表资源环境承载力,则在一定历史阶段内人口容量具有相对确定性

C.若桶板代表资源,则长板决定了环境承载力

D.若桶板代表资源,则各板共同决定了环境承载力

23.对日本而言,矿产资源就是木桶的短板,但是日本的人口合理容量较高,最主要原因是( )

A.气候条件好

B.日本科技水平高

C.日本对外开放程度高

D.日本人口素质较高

二、非选择题:共3题,共54分。

24.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

下面两图分别为1949年以来我国国内人口迁移的主要流向图和我国人口密度分布图。

(1)中华人民共和国成立至改革开放之前,国家实施计划经济体制和严格的户籍管理制度,国内人口迁移主要是有 、有 地进行。20世纪80年代以来影响我国人口迁移的主要因素是 ,我国人口大规模迁移的流向是由 向 ,由 向 。(7分)

(2)根据材料,描述我国人口空间分布特点。(4分)

(3)甲地是我国人口分布最为密集的地区,解题思路该地人口众多的原因。(7分)

25.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

2024年尼日利亚人口已经增加到2.22亿人,位于非洲第一,世界第六。目前该国也是撒哈拉以南非洲国际移民数量最多的国家。该国贫困人口和青年失业率都居高不下。图1为1990—2024年尼日利亚国际移民人数分布状况图,图2为1950—2024年尼日利亚人口统计图。

图1

图2

(1)根据图文材料描述尼日利亚人口变化的特点。(6分)

(2)推测尼日利亚人口国际迁移的主要目的地及影响其迁移的主要因素。(6分)

(3)解题思路国际移民逐年增加给迁入地社会经济发展带来的不利影响。(6分)

26.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

蒙古国国土面积为156万平方千米,是世界第二大内陆国,但可利用耕地较少,大部分国土被草原覆盖,北部和西部多山脉,南部为戈壁沙漠。蒙古国人口仅约345万,约30%从事游牧或半游牧,人口平均密度小,全国共划分为首都和21个省,首都乌兰巴托实际常住人口超150万。下图为蒙古国各行政区人口(单位:万人)分布示意图。

(1)解题思路乌兰巴托常住人口较多的原因。(6分)

(2)从资源环境承载力角度解题思路蒙古国人口平均密度小的原因。(6分)

(3)为提高蒙古国资源环境承载力,简述当地可采取的合理措施。(6分)

第一单元测评

1.B 2.A 解析 第1题,据图可知,83%左右的土地上分布着20%的人口,说明该区域人口分布极不均衡。实线远离虚线,县域的人口比重与面积比重不呈正相关。人口比重小的县域,可能生态环境较脆弱,环境承载力较小,难以承载更多的人口。该地区人口分布极不均衡,不利于该区域的发展。第2题,图示地区人口分布不均衡,说明区域环境差异较大。西北地区气候干旱,水资源分布不均衡,区域环境差异较大,导致人口分布差异较大;华北地区、华南地区和江淮地区县域单元间环境因素差异较小,人口分布区域差异较小。

3.C 4.D 解析 第3题,由于海拔越高,人口密度越小,湿润地区人口密度大,因此根据图中信息并结合所学内容判断可知,甲、乙两图的纵坐标都为人口密度,甲图中的横坐标为海拔,乙图中的横坐标为年降水量。故选C。第4题,根据图中信息并结合所学内容判断可知,1000m以下人口密度减小速度快,1000m以上人口密度减小速度慢。人口密度随降水量增多而增大,1000mm以下增速快,1000mm以上增速变慢。故选D。

5.C 6.B 解析 第5题,由图可知,四川省东部地区人口密度最大,西部地区人口稀少,人口密度以0~100人/km2为主。故选C。第6题,四川省东部以四川盆地为主,被称为“天府之国”,如今是四川省经济最发达地区,人口稠密;西部是川西高原和横断山区,自然条件恶劣,经济比较落后,人口稀疏,所以说影响四川省人口分布的直接因素是经济因素;自然因素是根本因素而非直接因素;人口分布与历史因素和文化因素关联度相对较小。故选B。

7.A 8.C 9.B 解析 第7题,我国人口分布现状是东多西少,四川省东部地区人口多,西部地区人口少,与我国人口空间分布格局相似;陕西省人口南多北少;浙江省和湖南省人口分布省内差异较小。故选A。第8题,人口分布基尼系数是反映一个国家或地区人口分布基尼度的指标。根据表中信息,可以判断全国人口分布基尼系数增大,能够判断出我国人口分布趋于集中。故选C。第9题,我国西部地区人口分布基尼系数大的原因是大量的人口集中在较大的发达城市,所以增加大城市数量无法降低人口分布基尼系数,A错误;完善乡村基础设施,可以吸引人口回到乡村,有利于降低人口分布基尼系数,B正确;吸引东部人口迁入能促进我国东、西部人口分布基尼,但不一定降低西部地区人口分布基尼系数,C错误;加快矿产资源开发会使人口集中于矿产开发区,不利于降低人口分布基尼系数,D错误。故选B。

10.C 11.B 解析 第10题,据2024年1月19日上海流出人口目的地构成图可知,该日上海流出到目的地甲的人口比重最大,说明甲地距离上海近,地理位置优越,甲地最有可能是江苏省。故选C。第11题,2024年春节国家倡导就地过年,2024年春节初一至初四期间上海人口流入规模较去年同期有大幅增长的主要影响因素是政策。故选B。

12.C 13.C 解析 第12题,目前我国处于城镇化加速发展的阶段,城乡经济发展水平的差距推动乡村劳动人口不断流向城市,使我国城镇化率不断提高,故乡城流动是目前我国人口流动的主体,占比最高,故P1表示乡城流动;城乡流动人口规模应最小,故P4表示城乡流动。故选C。第13题,改革开放以后,我国对人口流动的限制开始逐渐减小。目前我国人口跨省流动比重相对较大,人口主要从经济相对落后的中西部地区流向经济相对较发达的东部地区,因此乡城流动人口中跨省流动比重较大,①错误;城市经济水平相对较高,教育体系相对较为完善,城市人口普遍可以接受较高的文化教育,因此城城流动人口平均文化程度较高,②正确;城乡流动人口主要为退休人员,其主要目的为回乡养老,因此城乡流动人口中中老年人比重较大,③正确;乡村和乡村之间经济差异相对不大,因此乡乡流动人口受经济因素影响相对较小,④错误。故选C。

14.A 15.C 解析 第14题,人户分离现象是人口迁移所带来的,其根本原因在于区域经济发展不平衡,A正确;生态环境的区域差异以及人口政策的区域差异会导致人口迁移,但是并不是人口迁移的主导因素,B、C错误;传统的思想观念是农耕文明带来的,生产活动围绕居住地展开,很难出现人口流动,人户分离现象不明显,D错误。故选A。第15题,2024年以后我国人户分离人口明显增多,人口迁移越来越明显,农村大量青壮年劳动力进入城市,导致农村老龄化问题日渐严重,C正确;农村地区产业落后,经济效益低,对劳动力需求少,而城市产业发达,经济效益高,对劳动力需求大,人户分离是人口流动的表现,人口的流动可以很好地实现人口资源优化配置,A错误;人户分离人口增多会导致大量劳动力涌入城市,其子女入学需求增大,使得城市教育资源压力增大,人口空间分布差异增大,B、D错误。故选C。

16.D 17.A 解析 第16题,叙利亚难民是叙利亚多年内战造成的,不是土耳其战争难民,①错误;叙利亚难民借道土耳其进入欧洲,并没有留在土耳其,因此不能体现土耳其环境容量大,②错误;叙利亚和土耳其都是信仰伊斯兰教的国家,③正确;由图示可知,叙利亚难民借道土耳其进入欧洲的迁移路径较短且安全,④正确。故选D。第17题,大量叙利亚难民迁入欧洲短时间内会冲击当地公共资源,A正确;既然允许难民迁入,可推测难民与欧洲居民短时间内不会产生激烈冲突,B错误;难民的迁入对欧洲生态环境影响较小,C错误;欧洲劳动力短缺,难民的涌入能缓解劳动力不足的问题,不会造成当地居民长期就业困难,D错误。故选A。

18.C 19.D 解析 第18题,影响环境承载力的首要因素是资源因素。和田绿洲地处我国西北内陆,属典型的温带大陆性气候,夏季光热充足,土地资源丰富,但水资源短缺,故影响和田绿洲地区环境承载力的主要因素是水源。故选C。第19题,影响和田地区环境承载力的主要因素是水资源,与城镇化、交通、医疗条件关系较小;农业生产技术水平提高,对水资源的利用率提高,使得环境承载力大幅度提高。故选D。

20.B 21.C 解析 第20题,结合材料可知,人口承载系数是实际人口密度与理论承载密度之比,因此人口承载系数越大,人口负担越大,人口承载系数越小,人口负担越小。结合表中数据可知,粤的人口承载系数最小,因此人口负担最轻。故选B。第21题,依据表中信息,经济发展水平较高的地区人口负担较轻,人口承载系数较小,因此山东省可以加快经济发展,提高经济水平,从而改善人口承载系数,C正确;扩大耕地面积有可能会破坏当地的生态稳定,A错误;引导人口外迁会导致该地劳动力短缺,不利于经济发展,B错误;完善基础设施对人口承载系数影响较小,D错误。故选C。

22.B 23.C 解析 第22题,地球的环境承载力是有限度的,若桶板代表资源,则短板决定了环境承载力的大小;若木桶代表资源环境承载力,则在一定历史阶段内,影响环境承载力的因素保持一定水平,使人口容量具有相对确定性。故选B。第23题,日本土地、矿产资源都不足,但对外开放程度高,大量利用了其他国家的资源,所以具有较高的人口合理容量。故选C。

24.答案 (1)计划 组织 经济(或工业化发展) 乡村 城镇 内陆 沿海(或由中、西部向东部、东南部)

(2)我国人口分布不均;东多(东南多),西少(西北少)。

(3)自然原因:气候温暖湿润,地势平坦,土壤肥沃,水源充足。

人文原因:经济发展水平高,开发历史悠久(工农业发展水平高),交通便利。

25.答案 (1)移民人数多且呈上升趋势;人口增长快;1995年后人口超过1亿。

(2)主要向南非、埃及、西亚等国家和地区迁移。主要影响因素:尼日利亚人口众多,失业率高;尼日利亚经济落后。

(3)带来交通、住房、就业等压力;可能引发治安问题;加剧水资源紧张;基础设施压力大。

26.答案 (1)乌兰巴托为蒙古国首都,经济相对发达,就业机会多;医疗、教育等社会资源健全;自然环境优越等。

(2)气候较干旱,降水较少,淡水资源缺乏;境内多山脉、戈壁沙漠,难利用土地比重高;可利用耕地少,粮食总产量较少;国家经济、科技发展水平较低;深居内陆,国家对外开放程度较低等。

(3)加大教育资源投入,提高国家科技发展水平;合理放牧,加大生态环境保护;加速节水工程建设,保障淡水资源安全;改变传统经营方式,实行农牧结合;扩大对外开放程度等。

一、单项选择题:共23题,每题2分,共46分。每题只有一个选项最符合题意。

根据每个县域单元占全区域的面积和人口百分比,可以绘制出“面积—人口洛伦兹曲线”。下图中,实线表示我国某区域(324个县域单元)的“面积—人口洛伦兹曲线”,虚线表示绝对均衡线。据此回答1~2题。

1.根据图中信息判断,下列关于该区域人口分布状况的表述,正确的是( )

A.县域的人口比重与面积比重呈正相关

B.83%左右的土地上分布着20%的人口

C.人口比重小的县域,环境承载力更大

D.人口均衡分布,利于该区域的发展

2.图示地区最有可能是( )

A.西北地区 B.华北地区

C.华南地区 D.江淮地区

下面两图分别表示我国人口密度与海拔和年降雨量之间的对应关系。读图,回答3~4题。

甲

乙

3.下列关于甲、乙两图的解读,正确的是( )

A.甲图中的纵坐标为海拔,乙图中的纵坐标为人口密度

B.两图的横坐标都为人口密度

C.甲图中的横坐标为海拔,乙图中的横坐标为年降雨量

D.乙图中的横坐标为海拔,甲图中的横坐标为年降雨量

4.两幅图所表示的论断,正确的是( )

A.随海拔升高,人口密度均匀减小

B.随降雨量减少,人口密度均匀增大

C.在1 000 m以下随海拔升高,人口密度增大;1 000 m以上,人口密度减速变慢

D.在1 000 mm以下随降水量增多,人口密度增大;1 000 mm以上增速变慢

下图为四川省人口密度分布图。据此回答5~6题。

5.四川省人口分布的特点是( )

A.东多西少,北多南少

B.中东部多,中南部少

C.东部密集,西部稀少

D.东南部多,西北部少

6.影响四川省人口分布的直接因素是( )

A.自然因素 B.经济因素

C.历史因素 D.文化因素

自1935年以来,我国人口空间分布格局的“胡焕庸线”具有高度稳定性。下表为我国2000—2024年各区域人口分布基尼系数变化(基尼系数最大为“1”,最小为“0”,基尼系数越接近0,表明人口分布越趋向均衡)。据此回答7~9题。

年份 2000年 2010年 2024年

全国 0.711 0.718 0.735

胡焕庸 线两侧 东南半壁 0.517 0.534 0.566

西北半壁 0.754 0.748 0.752

四大地区 东部 0.365 0.398 0.427

中部 0.302 0.305 0.336

西部 0.773 0.765 0.771

东北 0.449 0.459 0.504

7.下列省级行政区人口空间分布格局与我国人口分布现状基本一致的是( )

A.四川 B.陕西 C.浙江 D.湖南

8.2000—2024年我国人口分布基尼系数的变化反映了( )

A.西北半壁人口占比增大

B.我国人口跨省迁移量增大

C.我国人口分布趋于集中

D.东北地区的人口显著减少

9.降低我国西部地区人口分布基尼系数的可行措施是( )

A.增加大城市的数量 B.完善乡村基础设施

C.吸引东部人口迁入 D.加快矿产资源开发

2024年春节期间,上海成为人口流动热门城市。下图为2024年1月19日上海流出人口目的地构成图。读图,回答10~11题。

10.甲省( )

A.面积广阔,地广人稀

B.地势平坦,草原广布

C.靠近上海,位置优越

D.经济落后,人口外迁

11.据某网站迁徙数据显示,2024年春节初一至初四期间上海人口流入规模较去年同期有大幅增长,主要影响因素是( )

A.经济 B.政策 C.交通 D.环境

第七次全国人口普查数据显示,人口流动已经开始并将持续成为主导我国区域间人口变动的因素。我国的人口流动可以划分为乡乡流动(乡村到乡村)、乡城流动(乡村到城镇)、城乡流动(城镇到乡村)、城城流动(城镇到城镇)四种类型。下图示意2000—2024年我国不同人口流动类型在流动人口中所占比重。据此回答12~13题。

12.推测P1、P2、P3、P4分别表示( )

A.城城流动、乡乡流动、城乡流动、乡城流动

B.城乡流动、乡城流动、乡乡流动、城城流动

C.乡城流动、城城流动、乡乡流动、城乡流动

D.乡城流动、城乡流动、城城流动、乡乡流动

13.下列关于该时期流动人口社会经济特征的说法,正确的是( )

①乡城流动人口中跨省流动比重较小 ②城城流动人口平均文化程度较高 ③城乡流动人口中中老年人比重较大 ④乡乡流动人口受经济因素影响大

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

人户分离是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且公民离开户口登记地半年以上的现象,与户籍制度、经济发展联系密切。2024年开始,我国人户分离人口规模进一步扩大。下图为我国2010—2024年人户分离人口变化示意图。据此回答14~15题。

14.造成图示人户分离现象的根本原因是( )

A.区域经济发展不平衡

B.生态环境的区域差异较大

C.人口政策的区域差异

D.传统思想观念根深蒂固

15.2024年以后我国人户分离人口增多,可能导致( )

A.人口资源优化配置效应减弱

B.城市教育资源压力减小

C.农村老龄化问题日渐严重

D.人口空间分布趋于均匀

叙利亚多年内战造成了数量巨大的难民群体,大量的难民涌向欧洲,引发欧洲难民危机。下图为叙利亚难民迁移路径图。据此回答16~17题。

16.叙利亚难民借道土耳其进入欧洲的原因是( )

①土耳其战争难民较多 ②土耳其环境容量大 ③两国宗教文化相近 ④迁移路径较短且安全

A.①② B.②④ C.①③ D.③④

17.大量叙利亚难民迁入欧洲引发难民危机的主要原因是( )

A.短时间内冲击当地公共资源

B.难民与欧洲居民产生了激烈冲突

C.难民的迁入破坏了欧洲生态环境

D.引起了欧洲居民长期就业困难

新疆和田地区的年均降水量为33mm,年均蒸发量为2600mm。20世纪50年代该地区人口数量为50万,耕地面积为公顷。2016年该地区人口数量为244.98万,耕地面积大约公顷。读新疆和田地区保护绿洲的三道防线示意图,回答18~19题。

18.影响和田绿洲地区环境承载力的主要因素是( )

A.交通 B.土地 C.水源 D.热量

19.从20世纪50年代到2016年,和田地区环境承载力大幅度提高的主要原因是( )

A.城镇化进程的快速推进

B.铁路运输条件进一步完善

C.医疗卫生条件保障健全

D.农业生产技术水平的提高

下表示意我国部分省级行政区人口承载系数(实际人口密度与理论承载密度之比)。据此回答20~21题。

省级行政区简称 沪 苏 津 粤 鲁

人口承载系数 0.2—0.8 0.3—1.0 0.5—1.0 0.2—0.7 0.7—1.8

省级行政区简称 鄂 豫 贵 甘 内蒙古

人口承载系数 0.9—2.0 >2.0 >2.0 >2.0 >2.0

20.下列省级行政区中,人口负担最轻的是( )

A.苏 B.粤 C.甘 D.鄂

21.改善山东省人口承载系数最有效的措施是( )

A.扩大耕地面积 B.引导人口外迁

C.提高经济水平 D.完善基础设施

根据“木桶原理”,回答22~23题。

22.下列关于“木桶原理”的说法,正确的是( )

A.根据“木桶原理”,地球的环境承载力可以无限制地扩大,因此不必担心人口过多的问题

B.若木桶代表资源环境承载力,则在一定历史阶段内人口容量具有相对确定性

C.若桶板代表资源,则长板决定了环境承载力

D.若桶板代表资源,则各板共同决定了环境承载力

23.对日本而言,矿产资源就是木桶的短板,但是日本的人口合理容量较高,最主要原因是( )

A.气候条件好

B.日本科技水平高

C.日本对外开放程度高

D.日本人口素质较高

二、非选择题:共3题,共54分。

24.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

下面两图分别为1949年以来我国国内人口迁移的主要流向图和我国人口密度分布图。

(1)中华人民共和国成立至改革开放之前,国家实施计划经济体制和严格的户籍管理制度,国内人口迁移主要是有 、有 地进行。20世纪80年代以来影响我国人口迁移的主要因素是 ,我国人口大规模迁移的流向是由 向 ,由 向 。(7分)

(2)根据材料,描述我国人口空间分布特点。(4分)

(3)甲地是我国人口分布最为密集的地区,解题思路该地人口众多的原因。(7分)

25.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

2024年尼日利亚人口已经增加到2.22亿人,位于非洲第一,世界第六。目前该国也是撒哈拉以南非洲国际移民数量最多的国家。该国贫困人口和青年失业率都居高不下。图1为1990—2024年尼日利亚国际移民人数分布状况图,图2为1950—2024年尼日利亚人口统计图。

图1

图2

(1)根据图文材料描述尼日利亚人口变化的特点。(6分)

(2)推测尼日利亚人口国际迁移的主要目的地及影响其迁移的主要因素。(6分)

(3)解题思路国际移民逐年增加给迁入地社会经济发展带来的不利影响。(6分)

26.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

蒙古国国土面积为156万平方千米,是世界第二大内陆国,但可利用耕地较少,大部分国土被草原覆盖,北部和西部多山脉,南部为戈壁沙漠。蒙古国人口仅约345万,约30%从事游牧或半游牧,人口平均密度小,全国共划分为首都和21个省,首都乌兰巴托实际常住人口超150万。下图为蒙古国各行政区人口(单位:万人)分布示意图。

(1)解题思路乌兰巴托常住人口较多的原因。(6分)

(2)从资源环境承载力角度解题思路蒙古国人口平均密度小的原因。(6分)

(3)为提高蒙古国资源环境承载力,简述当地可采取的合理措施。(6分)

第一单元测评

1.B 2.A 解析 第1题,据图可知,83%左右的土地上分布着20%的人口,说明该区域人口分布极不均衡。实线远离虚线,县域的人口比重与面积比重不呈正相关。人口比重小的县域,可能生态环境较脆弱,环境承载力较小,难以承载更多的人口。该地区人口分布极不均衡,不利于该区域的发展。第2题,图示地区人口分布不均衡,说明区域环境差异较大。西北地区气候干旱,水资源分布不均衡,区域环境差异较大,导致人口分布差异较大;华北地区、华南地区和江淮地区县域单元间环境因素差异较小,人口分布区域差异较小。

3.C 4.D 解析 第3题,由于海拔越高,人口密度越小,湿润地区人口密度大,因此根据图中信息并结合所学内容判断可知,甲、乙两图的纵坐标都为人口密度,甲图中的横坐标为海拔,乙图中的横坐标为年降水量。故选C。第4题,根据图中信息并结合所学内容判断可知,1000m以下人口密度减小速度快,1000m以上人口密度减小速度慢。人口密度随降水量增多而增大,1000mm以下增速快,1000mm以上增速变慢。故选D。

5.C 6.B 解析 第5题,由图可知,四川省东部地区人口密度最大,西部地区人口稀少,人口密度以0~100人/km2为主。故选C。第6题,四川省东部以四川盆地为主,被称为“天府之国”,如今是四川省经济最发达地区,人口稠密;西部是川西高原和横断山区,自然条件恶劣,经济比较落后,人口稀疏,所以说影响四川省人口分布的直接因素是经济因素;自然因素是根本因素而非直接因素;人口分布与历史因素和文化因素关联度相对较小。故选B。

7.A 8.C 9.B 解析 第7题,我国人口分布现状是东多西少,四川省东部地区人口多,西部地区人口少,与我国人口空间分布格局相似;陕西省人口南多北少;浙江省和湖南省人口分布省内差异较小。故选A。第8题,人口分布基尼系数是反映一个国家或地区人口分布基尼度的指标。根据表中信息,可以判断全国人口分布基尼系数增大,能够判断出我国人口分布趋于集中。故选C。第9题,我国西部地区人口分布基尼系数大的原因是大量的人口集中在较大的发达城市,所以增加大城市数量无法降低人口分布基尼系数,A错误;完善乡村基础设施,可以吸引人口回到乡村,有利于降低人口分布基尼系数,B正确;吸引东部人口迁入能促进我国东、西部人口分布基尼,但不一定降低西部地区人口分布基尼系数,C错误;加快矿产资源开发会使人口集中于矿产开发区,不利于降低人口分布基尼系数,D错误。故选B。

10.C 11.B 解析 第10题,据2024年1月19日上海流出人口目的地构成图可知,该日上海流出到目的地甲的人口比重最大,说明甲地距离上海近,地理位置优越,甲地最有可能是江苏省。故选C。第11题,2024年春节国家倡导就地过年,2024年春节初一至初四期间上海人口流入规模较去年同期有大幅增长的主要影响因素是政策。故选B。

12.C 13.C 解析 第12题,目前我国处于城镇化加速发展的阶段,城乡经济发展水平的差距推动乡村劳动人口不断流向城市,使我国城镇化率不断提高,故乡城流动是目前我国人口流动的主体,占比最高,故P1表示乡城流动;城乡流动人口规模应最小,故P4表示城乡流动。故选C。第13题,改革开放以后,我国对人口流动的限制开始逐渐减小。目前我国人口跨省流动比重相对较大,人口主要从经济相对落后的中西部地区流向经济相对较发达的东部地区,因此乡城流动人口中跨省流动比重较大,①错误;城市经济水平相对较高,教育体系相对较为完善,城市人口普遍可以接受较高的文化教育,因此城城流动人口平均文化程度较高,②正确;城乡流动人口主要为退休人员,其主要目的为回乡养老,因此城乡流动人口中中老年人比重较大,③正确;乡村和乡村之间经济差异相对不大,因此乡乡流动人口受经济因素影响相对较小,④错误。故选C。

14.A 15.C 解析 第14题,人户分离现象是人口迁移所带来的,其根本原因在于区域经济发展不平衡,A正确;生态环境的区域差异以及人口政策的区域差异会导致人口迁移,但是并不是人口迁移的主导因素,B、C错误;传统的思想观念是农耕文明带来的,生产活动围绕居住地展开,很难出现人口流动,人户分离现象不明显,D错误。故选A。第15题,2024年以后我国人户分离人口明显增多,人口迁移越来越明显,农村大量青壮年劳动力进入城市,导致农村老龄化问题日渐严重,C正确;农村地区产业落后,经济效益低,对劳动力需求少,而城市产业发达,经济效益高,对劳动力需求大,人户分离是人口流动的表现,人口的流动可以很好地实现人口资源优化配置,A错误;人户分离人口增多会导致大量劳动力涌入城市,其子女入学需求增大,使得城市教育资源压力增大,人口空间分布差异增大,B、D错误。故选C。

16.D 17.A 解析 第16题,叙利亚难民是叙利亚多年内战造成的,不是土耳其战争难民,①错误;叙利亚难民借道土耳其进入欧洲,并没有留在土耳其,因此不能体现土耳其环境容量大,②错误;叙利亚和土耳其都是信仰伊斯兰教的国家,③正确;由图示可知,叙利亚难民借道土耳其进入欧洲的迁移路径较短且安全,④正确。故选D。第17题,大量叙利亚难民迁入欧洲短时间内会冲击当地公共资源,A正确;既然允许难民迁入,可推测难民与欧洲居民短时间内不会产生激烈冲突,B错误;难民的迁入对欧洲生态环境影响较小,C错误;欧洲劳动力短缺,难民的涌入能缓解劳动力不足的问题,不会造成当地居民长期就业困难,D错误。故选A。

18.C 19.D 解析 第18题,影响环境承载力的首要因素是资源因素。和田绿洲地处我国西北内陆,属典型的温带大陆性气候,夏季光热充足,土地资源丰富,但水资源短缺,故影响和田绿洲地区环境承载力的主要因素是水源。故选C。第19题,影响和田地区环境承载力的主要因素是水资源,与城镇化、交通、医疗条件关系较小;农业生产技术水平提高,对水资源的利用率提高,使得环境承载力大幅度提高。故选D。

20.B 21.C 解析 第20题,结合材料可知,人口承载系数是实际人口密度与理论承载密度之比,因此人口承载系数越大,人口负担越大,人口承载系数越小,人口负担越小。结合表中数据可知,粤的人口承载系数最小,因此人口负担最轻。故选B。第21题,依据表中信息,经济发展水平较高的地区人口负担较轻,人口承载系数较小,因此山东省可以加快经济发展,提高经济水平,从而改善人口承载系数,C正确;扩大耕地面积有可能会破坏当地的生态稳定,A错误;引导人口外迁会导致该地劳动力短缺,不利于经济发展,B错误;完善基础设施对人口承载系数影响较小,D错误。故选C。

22.B 23.C 解析 第22题,地球的环境承载力是有限度的,若桶板代表资源,则短板决定了环境承载力的大小;若木桶代表资源环境承载力,则在一定历史阶段内,影响环境承载力的因素保持一定水平,使人口容量具有相对确定性。故选B。第23题,日本土地、矿产资源都不足,但对外开放程度高,大量利用了其他国家的资源,所以具有较高的人口合理容量。故选C。

24.答案 (1)计划 组织 经济(或工业化发展) 乡村 城镇 内陆 沿海(或由中、西部向东部、东南部)

(2)我国人口分布不均;东多(东南多),西少(西北少)。

(3)自然原因:气候温暖湿润,地势平坦,土壤肥沃,水源充足。

人文原因:经济发展水平高,开发历史悠久(工农业发展水平高),交通便利。

25.答案 (1)移民人数多且呈上升趋势;人口增长快;1995年后人口超过1亿。

(2)主要向南非、埃及、西亚等国家和地区迁移。主要影响因素:尼日利亚人口众多,失业率高;尼日利亚经济落后。

(3)带来交通、住房、就业等压力;可能引发治安问题;加剧水资源紧张;基础设施压力大。

26.答案 (1)乌兰巴托为蒙古国首都,经济相对发达,就业机会多;医疗、教育等社会资源健全;自然环境优越等。

(2)气候较干旱,降水较少,淡水资源缺乏;境内多山脉、戈壁沙漠,难利用土地比重高;可利用耕地少,粮食总产量较少;国家经济、科技发展水平较低;深居内陆,国家对外开放程度较低等。

(3)加大教育资源投入,提高国家科技发展水平;合理放牧,加大生态环境保护;加速节水工程建设,保障淡水资源安全;改变传统经营方式,实行农牧结合;扩大对外开放程度等。