2.2 中国的能源安全 第二课时 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.2 中国的能源安全 第二课时 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 35.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-03 17:04:45 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

2.2 中国的能源安全第二课时

通过图表判读,了解我国能源供需现状及我国能源分布现状。

通过图文资料和实例分析,认识我国石油开发利用现状,并了解石油供需安全对国家能源安全的重要性。

通过图文资料,了解我国煤炭资源的开发利用对保障我国能源安全的重要性,理解煤炭资源的利用过程,给环境带来的危害。

通过图文数据,认识我国未来的能源消费趋势。

导入:

为什么在我国 煤炭是能源的顶梁柱?

煤炭有哪些方面的用途?

主要消费区在哪里?

目录

一、煤炭开发利用与我国能源安全

二、我国未来能源需求与能源安全

一、煤炭开发利用与我国能源安全

一、煤炭开发利用与我国能源安全

2016年世界主要产煤国煤炭产量占比情况

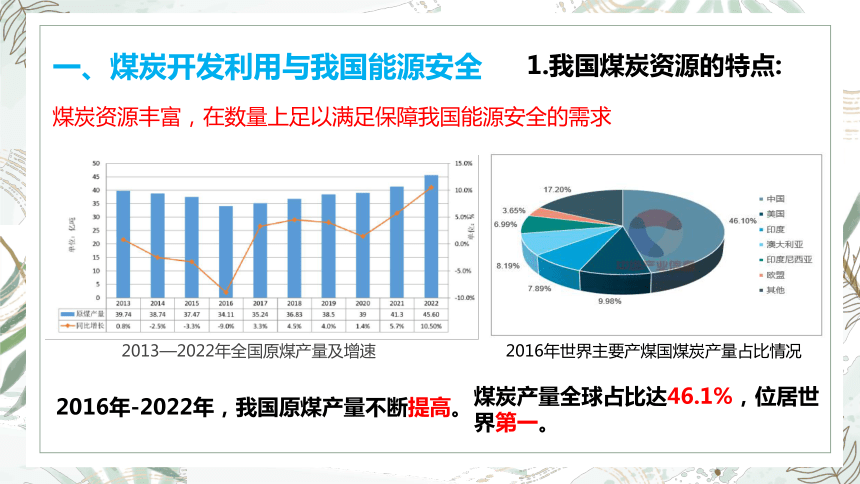

1.我国煤炭资源的特点:

煤炭资源丰富,在数量上足以满足保障我国能源安全的需求

2016年-2022年,我国原煤产量不断提高。

煤炭产量全球占比达46.1%,位居世界第一。

2013—2022年全国原煤产量及增速

2.与煤炭相关的能源安全风险

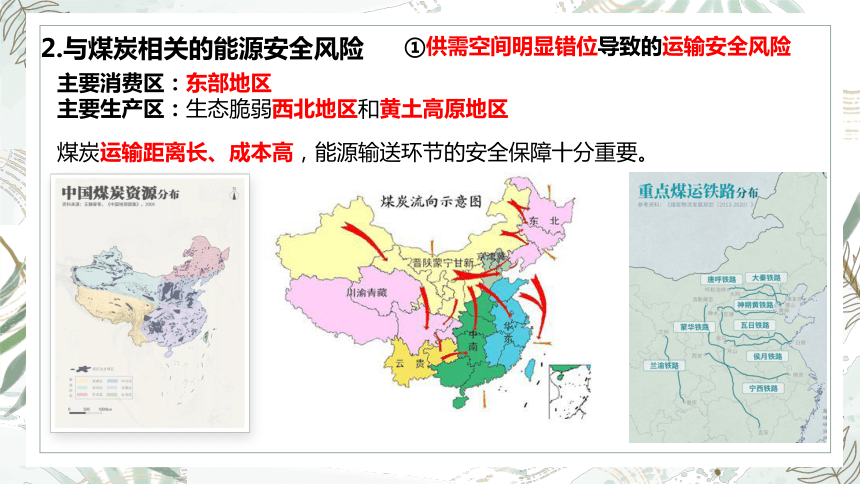

①供需空间明显错位导致的运输安全风险

煤炭运输距离长、成本高,能源输送环节的安全保障十分重要。

主要消费区:东部地区

主要生产区:生态脆弱西北地区和黄土高原地区

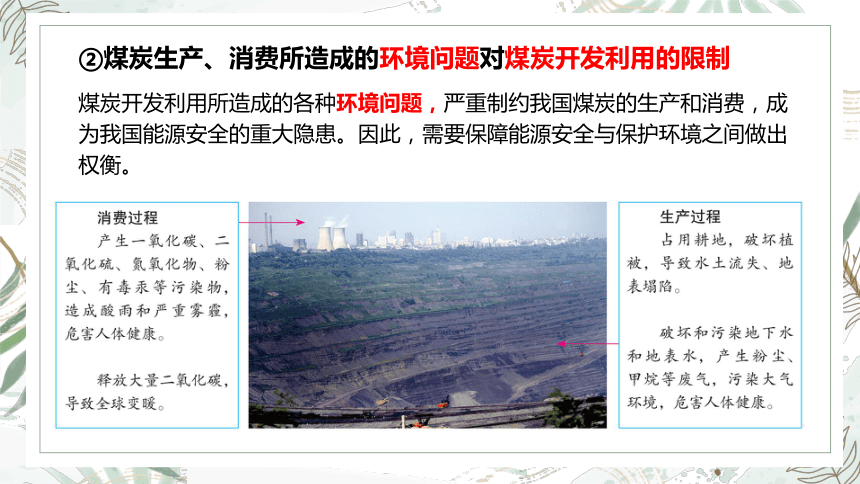

②煤炭生产、消费所造成的环境问题对煤炭开发利用的限制

煤炭开发利用所造成的各种环境问题,严重制约我国煤炭的生产和消费,成为我国能源安全的重大隐患。因此,需要保障能源安全与保护环境之间做出权衡。

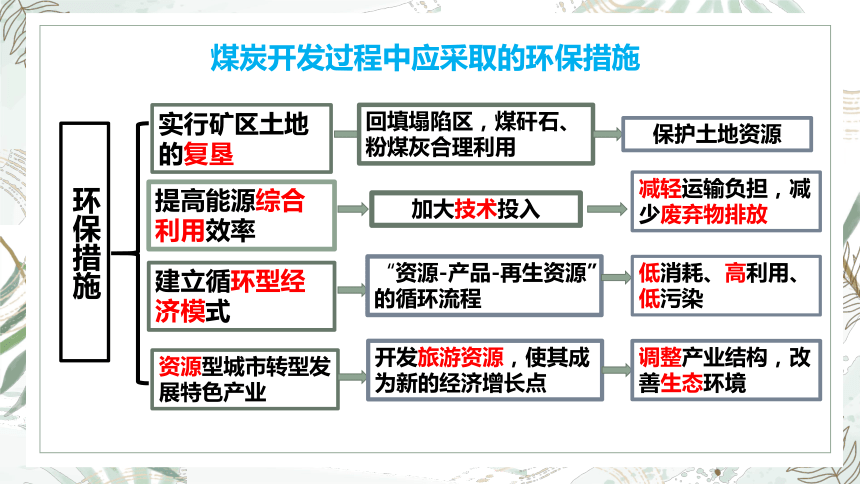

煤炭开发过程中应采取的环保措施

环保措施

实行矿区土地的复垦

提高能源综合利用效率

建立循环型经济模式

资源型城市转型发展特色产业

回填塌陷区,煤矸石、粉煤灰合理利用

加大技术投入

“资源-产品-再生资源”的循环流程

开发旅游资源,使其成为新的经济增长点

保护土地资源

减轻运输负担,减少废弃物排放

低消耗、高利用、低污染

调整产业结构,改善生态环境

活动

分析能源结构对碳排放的影响

在消耗相同数量能源情况下,不同类型能源所排放二氧化碳量存在差别。燃烧单位能源所产生的碳排放数量称为碳排放系数。碳排放系数越大,排放量越多;优化能源结构,可以有效减少碳排放。

消费某种能源i的碳排放量计算公式为: Ai=Bi×Ci式中,Ai为i类能源碳排放量; Bi为i类能源碳排放系数;Ci为i类能源消费量。各类能源的碳排放系数:煤炭为0.7,石油为0.54,天然气为0.39,非化石能源约为0。

主体 各类能源所占比例/% 煤炭 石油 天然气 非化石能源

2016年中国能源结构 61.8 19.0 6.2 13

2016年世界能源结构 28.1 33.3 24.1 14.5

1.消耗相同数量的煤炭、石油和天然气时,煤炭、石油、天然气碳排放的比例关系怎样?试简要计算。

ABC各类能源的碳排放系数:煤炭为0.7,石油为0.54,天然气为0.39,非化石能源为0。

2.根据表2.1的数据,如果我国的能源消费结构调整到世界平均水平,可减少多少比例碳排放?

8.887%

二、我国未来能源需求与能源安全

二、我国未来能源需求与能源安全

1.世界能源发展趋势

①能源生产、储存、输送等技术创新活跃;

②能源利用向清洁、低碳、高效方向转型;

③能源需求总量增长变缓。

能源科技创新包括:

①在能源生产端,大力开发大型风电、高效低成本太阳能、生物能等可再生能源技术,积极研发碳捕集与利用技术,以期降低化石能源利用的碳排放,并将氢能开发利用作为重要战略储备技术和新兴产业培育;

②在能源消费端,研发新工艺、新材料,并利用自动化控制以及智能能源管理系统,提高建筑、工业和交通等行业终端用能效率;

③在能源系统集成层面,融合储能、智能微网、大数据分析、计算机仿真模拟、物联网等技术,优化各类能源系统,构建高效、经济、安全的新型智慧化能源系统。国际能源发展趋势是我国未来能源发展的背景。

2.我国未来的能源消费特点

①能源消费总量将继续增长,但增速降低。

②煤炭在很长一段时间内仍然是最主要的能源,但其在能源结构中的比例将不断降低,消费总量也将在率先达到峰值后持续下降。

③核能、水电、太阳能和风能等非化石能源在能源结构中的占比将显著提高。

④石油、天然气消费量将进一步增长,但受我国油气资源储量和生产能力限制,未来相当长的时期内对国外石油和天然气资源高度依赖的状况可能难以得到根本改善。

思考

1.我国主要能源消费类型的未来变化与我国资源特点之间有怎样的关系

①我国富煤,所以煤炭在很长一段时间内仍为主要能源;②少油、缺气,所以未来石油、天然气的使用增长缓慢;③丰水、多风,所以水电和其他可再生能源的使用增长较多

2.煤炭的使用预期何时达到峰值?煤炭消费减少对改善我国环境有哪些意义

我国煤炭的使用约在2022年达到峰值。

①煤炭消费减少,有利于减少大气污染,提高大气环境质量;②有利于减少二氧化碳排放,抑制气候变暖;③有利于减少水土流失与地表塌陷,保护耕地。

3.保障我国未来能源安全的措施

①充分发掘常规能源的资源潜力,通过转变发展方式、调整产业结构、发展节能技术、提倡节约消费等途径,提高能源利用率。

2025年全国能源工作会议在京召开

②改善能源结构,大力发展低碳能源,包括可再生能源(水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、潮汐能、垃圾能源化利用等)、核能和天然气等

种类 优点 缺点 利用形式 我国主要分布地区

太阳能 能量巨大、无污染、可再生 较分散,受天气、季节影响大 光热转换、光电转换 降水较少、光照充足的地区:西北、青藏高原等地区

风能 发电成本较低,无污染 风速不稳且风力丰富地区与能源消费区不匹配 风力发电 青藏高原、西北、东部沿海地区

水能 发电成本较低,无污染 可能对库区及其周围地区的环境带来不利影响 水力发电 水量丰富、落差大的地区

潮汐能 干净,无污染 能源密度小,修建大坝会阻碍船只和鱼类进出 利用潮汐进行发电 沿海地区

生物能 可再生 直接燃烧会导致环境污染,造成资源浪费 比较理想的利用方式是沼气 我国广大农村地区

地热能 成本低廉 可供开发的地点不多,更新速度较慢,地热蒸汽中常含有一些有毒有害物质 发电、取暖、建地热温室等 地热能丰富的地区,如青藏高原

新能源的开发利用

③开辟多源、稳定的国际能源供应市场,确保能源运输通道畅通;

中国石油储备基地分布

④加强国家战略能源储备,提高应对国际能源市场冲击的能力。

中国石油储备基地分布

20世纪40年代末之前,世界发现的油气田主要分布在地质时期的海洋沉积地层(称为海相沉积)中。由此总结、升华形成的石油成因理论,称为“海相生油理论”。

中国缺少可生成石油的海相沉积地层。因此,在20世纪20-40年代国内外盛行“中国贫油论”的悲观论调,认为“中国绝不会生产大量石油”。1955年,我国正式在东部中生代、新生代陆相沉积盆地进行石油勘探。1959年国庆前夕,在松辽盆地发现大庆油田,从而宣告“中国贫油论”终结,并由此总结、升华形成了“陆相生油理论”。

自学窗

理论创新帮助中国摘掉“贫油国”的帽子

中国科学家建立和发展的陆相生油理论是与海相生油理论并列的重要理论体系,是对石油地质学的极大丰富和完善。在陆相生油理论指导下,我国继大庆油田之后。在华北平原、江汉平原等陆相沉积盆地中,又发现了胜利、大港、任丘、辽河、东濮、南阳等多个储量在亿吨以上的大油田。

中国的能源安全

煤炭开发利用与我国能源安全

我国未来能源需求与能源安全

我国未来的能源消费特点

保障我国未来能源安全的主要措施

我国煤炭资源现状

煤炭供需空间错位及产生的影响

1.下列措施中,能从“开源”方面有效保证我国“石油安全”的是( )

①大力在海外投资石油的开发和经营

②加速研究开发石油替代产品

③建立国家石油战略储备库

④建立多元化的石油进口渠道

⑤加速国内石油资源的勘探与开采

A.②③④⑤ B.①②④⑤

C.①③④⑤ D.①②⑤

相关数据显示,2013年我国累计进口原油2.82亿吨,同比攀升4.03%,其中12月当月进口原油2 678万吨。2013年我国原油进口依存度已由前一年的58.0%上升到58.6%。读2012—2013年我国最大的10个原油供应国示意图,完成1~2题。

B

2.下列解决我国能源问题的途径,正确的是( )

A.控制生产规模以减少能源消耗

B.加强技术研发,提高能源利用率

C.压缩不稳定性能源的利用比例

D.立足国内能源,减少利用国外能源

B

相关数据显示,2013年我国累计进口原油2.82亿吨,同比攀升4.03%,其中12月当月进口原油2 678万吨。2013年我国原油进口依存度已由前一年的58.0%上升到58.6%。读2012—2013年我国最大的10个原油供应国示意图,完成1~2题。

干热岩是温度大于200 ℃、埋深3~10千米的高温岩体,这种岩体绝大部分为侵入岩。可燃冰是天然气水合物。当海洋板块下沉到地球内部时,海底天然气便在板块交界带边缘上涌,在接触冰冷海水和深海压力下形成水合物。下图为岩石圈物质循环示意图。读图,完成3~5题。

A

C

3.图中导致干热岩形成的主要地质作用和岩石类型是( )

A.①、乙 B.②、丙

C.③、沉积岩 D.④、甲

4.青藏高原南部是我国干热岩资源最丰富的地区,这是因为这里( )

A.地处高海拔的高原 B.地壳的厚度较薄

C.靠近板块交界地带 D.玄武岩地层广布

干热岩是温度大于200 ℃、埋深3~10千米的高温岩体,这种岩体绝大部分为侵入岩。可燃冰是天然气水合物。当海洋板块下沉到地球内部时,海底天然气便在板块交界带边缘上涌,在接触冰冷海水和深海压力下形成水合物。下图为岩石圈物质循环示意图。读图,完成3~5题。

5.可燃冰多形成于( )

A.海岭附近的深海盆

B.海沟附近的沉积岩

C.三角洲附近的浅海

D.高纬的较寒冷海域

B

2.2 中国的能源安全第二课时

通过图表判读,了解我国能源供需现状及我国能源分布现状。

通过图文资料和实例分析,认识我国石油开发利用现状,并了解石油供需安全对国家能源安全的重要性。

通过图文资料,了解我国煤炭资源的开发利用对保障我国能源安全的重要性,理解煤炭资源的利用过程,给环境带来的危害。

通过图文数据,认识我国未来的能源消费趋势。

导入:

为什么在我国 煤炭是能源的顶梁柱?

煤炭有哪些方面的用途?

主要消费区在哪里?

目录

一、煤炭开发利用与我国能源安全

二、我国未来能源需求与能源安全

一、煤炭开发利用与我国能源安全

一、煤炭开发利用与我国能源安全

2016年世界主要产煤国煤炭产量占比情况

1.我国煤炭资源的特点:

煤炭资源丰富,在数量上足以满足保障我国能源安全的需求

2016年-2022年,我国原煤产量不断提高。

煤炭产量全球占比达46.1%,位居世界第一。

2013—2022年全国原煤产量及增速

2.与煤炭相关的能源安全风险

①供需空间明显错位导致的运输安全风险

煤炭运输距离长、成本高,能源输送环节的安全保障十分重要。

主要消费区:东部地区

主要生产区:生态脆弱西北地区和黄土高原地区

②煤炭生产、消费所造成的环境问题对煤炭开发利用的限制

煤炭开发利用所造成的各种环境问题,严重制约我国煤炭的生产和消费,成为我国能源安全的重大隐患。因此,需要保障能源安全与保护环境之间做出权衡。

煤炭开发过程中应采取的环保措施

环保措施

实行矿区土地的复垦

提高能源综合利用效率

建立循环型经济模式

资源型城市转型发展特色产业

回填塌陷区,煤矸石、粉煤灰合理利用

加大技术投入

“资源-产品-再生资源”的循环流程

开发旅游资源,使其成为新的经济增长点

保护土地资源

减轻运输负担,减少废弃物排放

低消耗、高利用、低污染

调整产业结构,改善生态环境

活动

分析能源结构对碳排放的影响

在消耗相同数量能源情况下,不同类型能源所排放二氧化碳量存在差别。燃烧单位能源所产生的碳排放数量称为碳排放系数。碳排放系数越大,排放量越多;优化能源结构,可以有效减少碳排放。

消费某种能源i的碳排放量计算公式为: Ai=Bi×Ci式中,Ai为i类能源碳排放量; Bi为i类能源碳排放系数;Ci为i类能源消费量。各类能源的碳排放系数:煤炭为0.7,石油为0.54,天然气为0.39,非化石能源约为0。

主体 各类能源所占比例/% 煤炭 石油 天然气 非化石能源

2016年中国能源结构 61.8 19.0 6.2 13

2016年世界能源结构 28.1 33.3 24.1 14.5

1.消耗相同数量的煤炭、石油和天然气时,煤炭、石油、天然气碳排放的比例关系怎样?试简要计算。

ABC各类能源的碳排放系数:煤炭为0.7,石油为0.54,天然气为0.39,非化石能源为0。

2.根据表2.1的数据,如果我国的能源消费结构调整到世界平均水平,可减少多少比例碳排放?

8.887%

二、我国未来能源需求与能源安全

二、我国未来能源需求与能源安全

1.世界能源发展趋势

①能源生产、储存、输送等技术创新活跃;

②能源利用向清洁、低碳、高效方向转型;

③能源需求总量增长变缓。

能源科技创新包括:

①在能源生产端,大力开发大型风电、高效低成本太阳能、生物能等可再生能源技术,积极研发碳捕集与利用技术,以期降低化石能源利用的碳排放,并将氢能开发利用作为重要战略储备技术和新兴产业培育;

②在能源消费端,研发新工艺、新材料,并利用自动化控制以及智能能源管理系统,提高建筑、工业和交通等行业终端用能效率;

③在能源系统集成层面,融合储能、智能微网、大数据分析、计算机仿真模拟、物联网等技术,优化各类能源系统,构建高效、经济、安全的新型智慧化能源系统。国际能源发展趋势是我国未来能源发展的背景。

2.我国未来的能源消费特点

①能源消费总量将继续增长,但增速降低。

②煤炭在很长一段时间内仍然是最主要的能源,但其在能源结构中的比例将不断降低,消费总量也将在率先达到峰值后持续下降。

③核能、水电、太阳能和风能等非化石能源在能源结构中的占比将显著提高。

④石油、天然气消费量将进一步增长,但受我国油气资源储量和生产能力限制,未来相当长的时期内对国外石油和天然气资源高度依赖的状况可能难以得到根本改善。

思考

1.我国主要能源消费类型的未来变化与我国资源特点之间有怎样的关系

①我国富煤,所以煤炭在很长一段时间内仍为主要能源;②少油、缺气,所以未来石油、天然气的使用增长缓慢;③丰水、多风,所以水电和其他可再生能源的使用增长较多

2.煤炭的使用预期何时达到峰值?煤炭消费减少对改善我国环境有哪些意义

我国煤炭的使用约在2022年达到峰值。

①煤炭消费减少,有利于减少大气污染,提高大气环境质量;②有利于减少二氧化碳排放,抑制气候变暖;③有利于减少水土流失与地表塌陷,保护耕地。

3.保障我国未来能源安全的措施

①充分发掘常规能源的资源潜力,通过转变发展方式、调整产业结构、发展节能技术、提倡节约消费等途径,提高能源利用率。

2025年全国能源工作会议在京召开

②改善能源结构,大力发展低碳能源,包括可再生能源(水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、潮汐能、垃圾能源化利用等)、核能和天然气等

种类 优点 缺点 利用形式 我国主要分布地区

太阳能 能量巨大、无污染、可再生 较分散,受天气、季节影响大 光热转换、光电转换 降水较少、光照充足的地区:西北、青藏高原等地区

风能 发电成本较低,无污染 风速不稳且风力丰富地区与能源消费区不匹配 风力发电 青藏高原、西北、东部沿海地区

水能 发电成本较低,无污染 可能对库区及其周围地区的环境带来不利影响 水力发电 水量丰富、落差大的地区

潮汐能 干净,无污染 能源密度小,修建大坝会阻碍船只和鱼类进出 利用潮汐进行发电 沿海地区

生物能 可再生 直接燃烧会导致环境污染,造成资源浪费 比较理想的利用方式是沼气 我国广大农村地区

地热能 成本低廉 可供开发的地点不多,更新速度较慢,地热蒸汽中常含有一些有毒有害物质 发电、取暖、建地热温室等 地热能丰富的地区,如青藏高原

新能源的开发利用

③开辟多源、稳定的国际能源供应市场,确保能源运输通道畅通;

中国石油储备基地分布

④加强国家战略能源储备,提高应对国际能源市场冲击的能力。

中国石油储备基地分布

20世纪40年代末之前,世界发现的油气田主要分布在地质时期的海洋沉积地层(称为海相沉积)中。由此总结、升华形成的石油成因理论,称为“海相生油理论”。

中国缺少可生成石油的海相沉积地层。因此,在20世纪20-40年代国内外盛行“中国贫油论”的悲观论调,认为“中国绝不会生产大量石油”。1955年,我国正式在东部中生代、新生代陆相沉积盆地进行石油勘探。1959年国庆前夕,在松辽盆地发现大庆油田,从而宣告“中国贫油论”终结,并由此总结、升华形成了“陆相生油理论”。

自学窗

理论创新帮助中国摘掉“贫油国”的帽子

中国科学家建立和发展的陆相生油理论是与海相生油理论并列的重要理论体系,是对石油地质学的极大丰富和完善。在陆相生油理论指导下,我国继大庆油田之后。在华北平原、江汉平原等陆相沉积盆地中,又发现了胜利、大港、任丘、辽河、东濮、南阳等多个储量在亿吨以上的大油田。

中国的能源安全

煤炭开发利用与我国能源安全

我国未来能源需求与能源安全

我国未来的能源消费特点

保障我国未来能源安全的主要措施

我国煤炭资源现状

煤炭供需空间错位及产生的影响

1.下列措施中,能从“开源”方面有效保证我国“石油安全”的是( )

①大力在海外投资石油的开发和经营

②加速研究开发石油替代产品

③建立国家石油战略储备库

④建立多元化的石油进口渠道

⑤加速国内石油资源的勘探与开采

A.②③④⑤ B.①②④⑤

C.①③④⑤ D.①②⑤

相关数据显示,2013年我国累计进口原油2.82亿吨,同比攀升4.03%,其中12月当月进口原油2 678万吨。2013年我国原油进口依存度已由前一年的58.0%上升到58.6%。读2012—2013年我国最大的10个原油供应国示意图,完成1~2题。

B

2.下列解决我国能源问题的途径,正确的是( )

A.控制生产规模以减少能源消耗

B.加强技术研发,提高能源利用率

C.压缩不稳定性能源的利用比例

D.立足国内能源,减少利用国外能源

B

相关数据显示,2013年我国累计进口原油2.82亿吨,同比攀升4.03%,其中12月当月进口原油2 678万吨。2013年我国原油进口依存度已由前一年的58.0%上升到58.6%。读2012—2013年我国最大的10个原油供应国示意图,完成1~2题。

干热岩是温度大于200 ℃、埋深3~10千米的高温岩体,这种岩体绝大部分为侵入岩。可燃冰是天然气水合物。当海洋板块下沉到地球内部时,海底天然气便在板块交界带边缘上涌,在接触冰冷海水和深海压力下形成水合物。下图为岩石圈物质循环示意图。读图,完成3~5题。

A

C

3.图中导致干热岩形成的主要地质作用和岩石类型是( )

A.①、乙 B.②、丙

C.③、沉积岩 D.④、甲

4.青藏高原南部是我国干热岩资源最丰富的地区,这是因为这里( )

A.地处高海拔的高原 B.地壳的厚度较薄

C.靠近板块交界地带 D.玄武岩地层广布

干热岩是温度大于200 ℃、埋深3~10千米的高温岩体,这种岩体绝大部分为侵入岩。可燃冰是天然气水合物。当海洋板块下沉到地球内部时,海底天然气便在板块交界带边缘上涌,在接触冰冷海水和深海压力下形成水合物。下图为岩石圈物质循环示意图。读图,完成3~5题。

5.可燃冰多形成于( )

A.海岭附近的深海盆

B.海沟附近的沉积岩

C.三角洲附近的浅海

D.高纬的较寒冷海域

B

同课章节目录

- 第一章 自然环境与人类社会

- 第一节 自然环境的服务功能

- 第二节 自然资源及其利用

- 第三节 环境问题及其危害

- 问题研究 我们的生态足迹有多大

- 第二章 资源安全与国家安全

- 第一节 资源安全对国家安全的影响

- 第二节 中国的能源安全

- 第三节 中国的耕地资源与粮食安全

- 第四节 海洋空间资源开发与国家安全

- 问题研究 如何“藏粮于地”

- 第三章 环境安全与国家安全

- 第一节 环境安全对国家安全的影响

- 第三节 环境污染与国家安全

- 第三节 生态保护与国家安全..

- 第四节 全球气候变化与国家安全.

- 问题研究 是否应该发展核能

- 第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动

- 第一节 走向生态文明

- 第二节 国家战略与政策

- 第三节 国际合作

- 问题研究 如何做中学生资源、环境安全意识问卷调查