17.1 第3课时 利用勾股定理作图或计算 课件(共33张PPT)人教版数学八年级下册

文档属性

| 名称 | 17.1 第3课时 利用勾股定理作图或计算 课件(共33张PPT)人教版数学八年级下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1007.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-16 19:48:31 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

人教版八年级数学下册

第17章 勾股定理

17.1 勾股定理

第3课时 利用勾股定理作图或计算

学习目标

1. 会运用勾股定理确定数轴上表示实数的点及解决网格问题.

2. 灵活运用勾股定理进行计算.

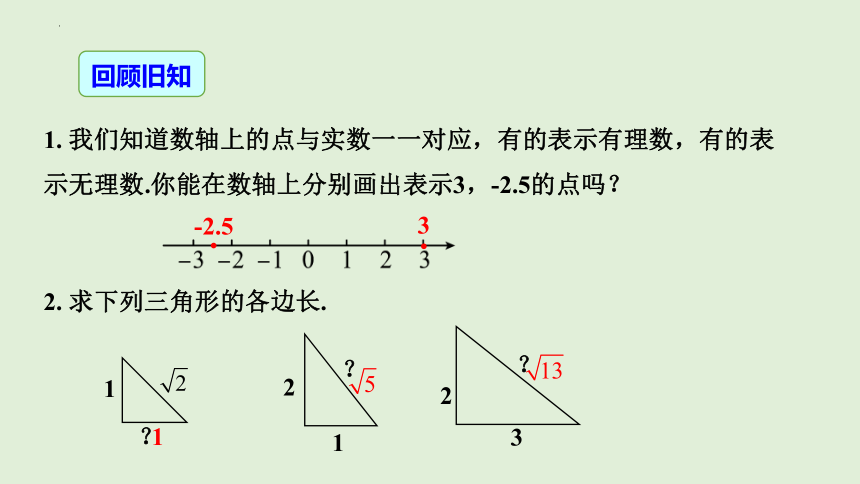

1. 我们知道数轴上的点与实数一一对应,有的表示有理数,有的表示无理数.你能在数轴上分别画出表示3,-2.5的点吗?

3

-2.5

2. 求下列三角形的各边长.

1

2

1

2

3

?

?

?

1

回顾旧知

-1 0 1 2 3

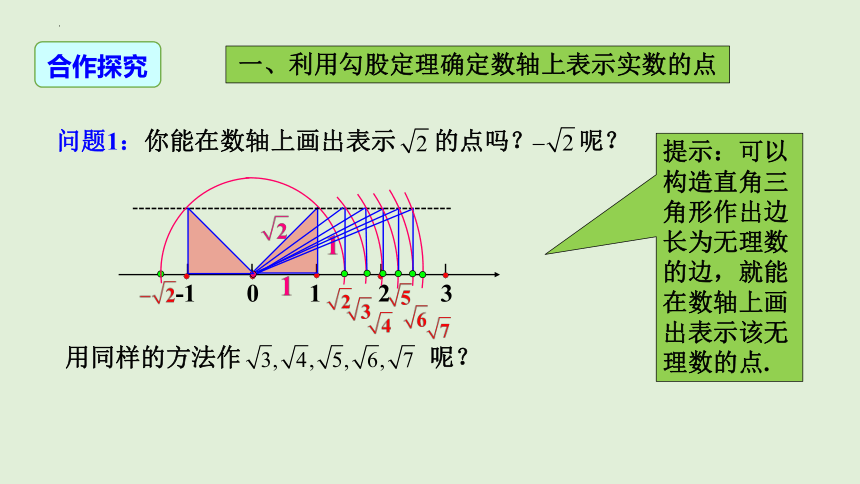

问题1:你能在数轴上画出表示 的点吗? 呢?

用同样的方法作 呢?

提示:可以构造直角三角形作出边长为无理数的边,就能在数轴上画出表示该无理数的点.

一、利用勾股定理确定数轴上表示实数的点

合作探究

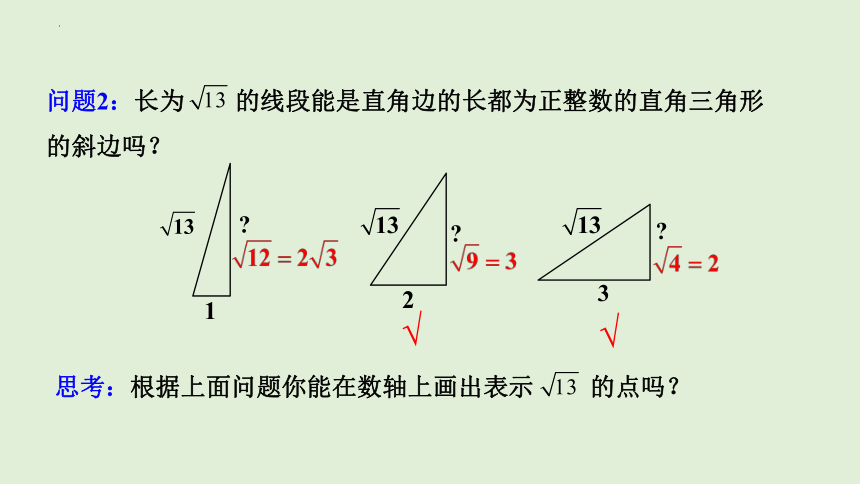

思考:根据上面问题你能在数轴上画出表示 的点吗?

√

√

问题2:长为 的线段能是直角边的长都为正整数的直角三角形的斜边吗?

0

1

2

3

4

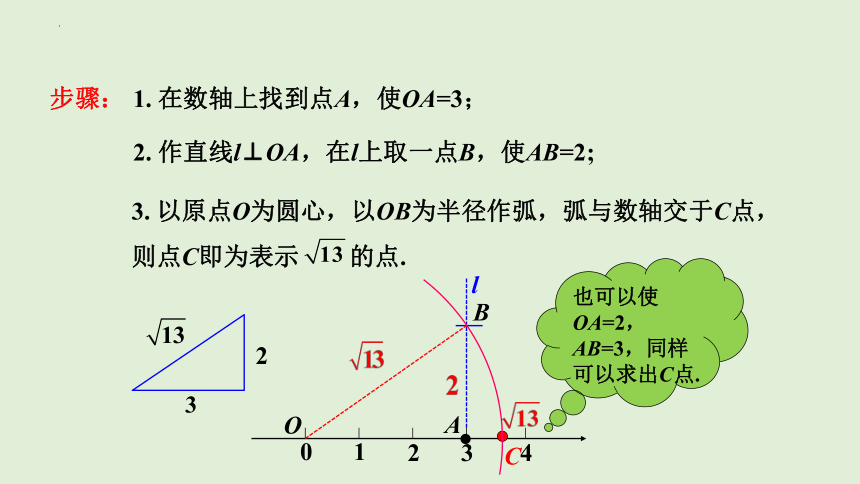

步骤:

l

A

B

C

1. 在数轴上找到点A,使OA=3;

2. 作直线l⊥OA,在l上取一点B,使AB=2;

3. 以原点O为圆心,以OB为半径作弧,弧与数轴交于C点,则点C即为表示 的点.

O

也可以使OA=2,AB=3,同样可以求出C点.

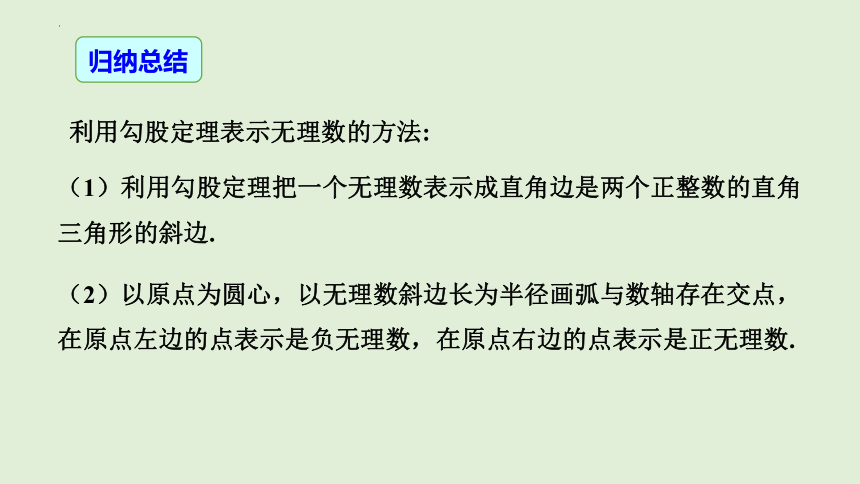

利用勾股定理表示无理数的方法:

(1)利用勾股定理把一个无理数表示成直角边是两个正整数的直角三角形的斜边.

(2)以原点为圆心,以无理数斜边长为半径画弧与数轴存在交点,在原点左边的点表示是负无理数,在原点右边的点表示是正无理数.

归纳总结

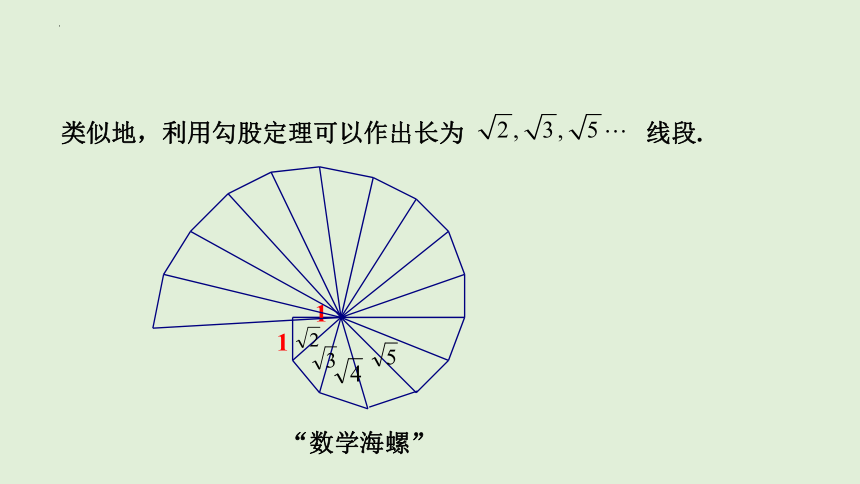

“数学海螺”

类似地,利用勾股定理可以作出长为 线段.

1

1

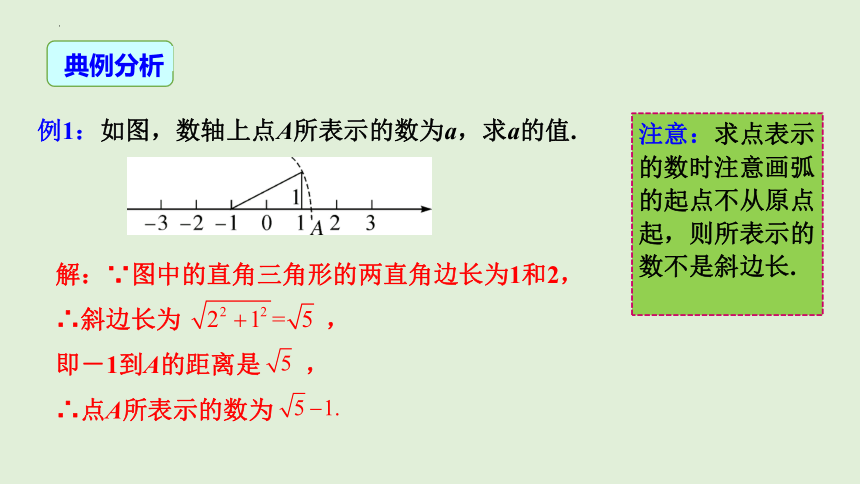

例1:如图,数轴上点A所表示的数为a,求a的值.

解:∵图中的直角三角形的两直角边长为1和2,

∴斜边长为 ,

即-1到A的距离是 ,

∴点A所表示的数为

注意:求点表示的数时注意画弧的起点不从原点起,则所表示的数不是斜边长.

典例分析

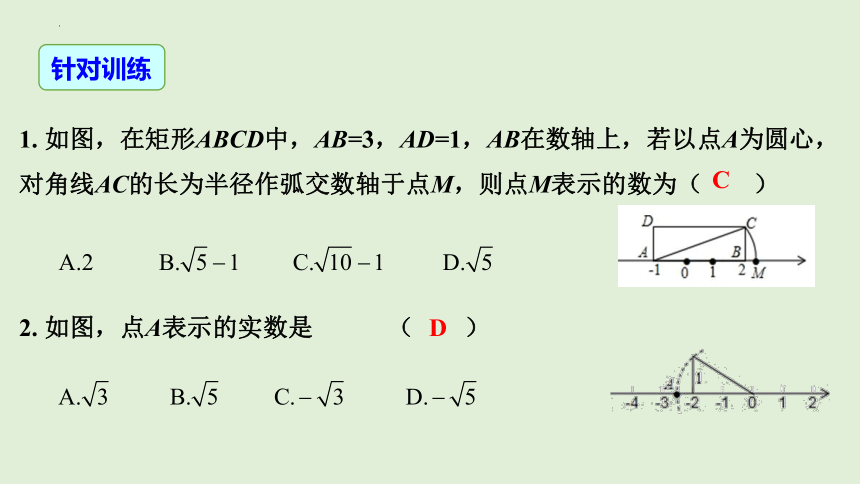

2. 如图,点A表示的实数是 ( )

1. 如图,在矩形ABCD中,AB=3,AD=1,AB在数轴上,若以点A为圆心,对角线AC的长为半径作弧交数轴于点M,则点M表示的数为( )

C

D

针对训练

0

1

2

3

4

l

A

B

C

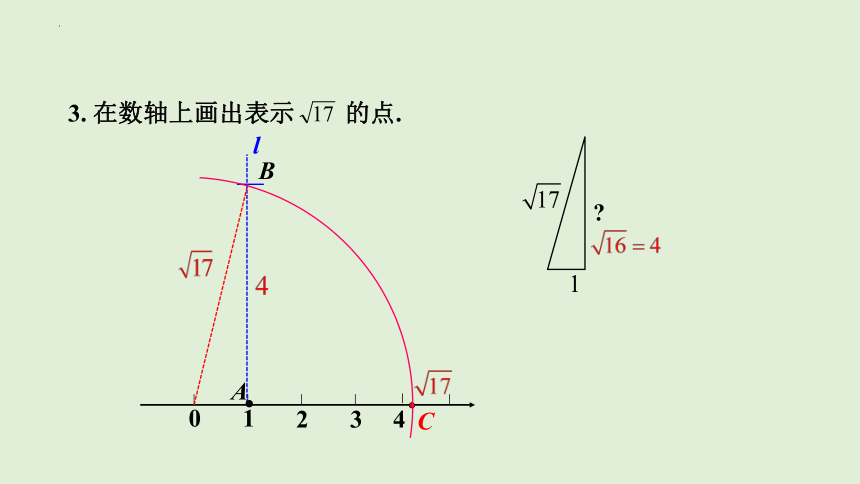

3. 在数轴上画出表示 的点.

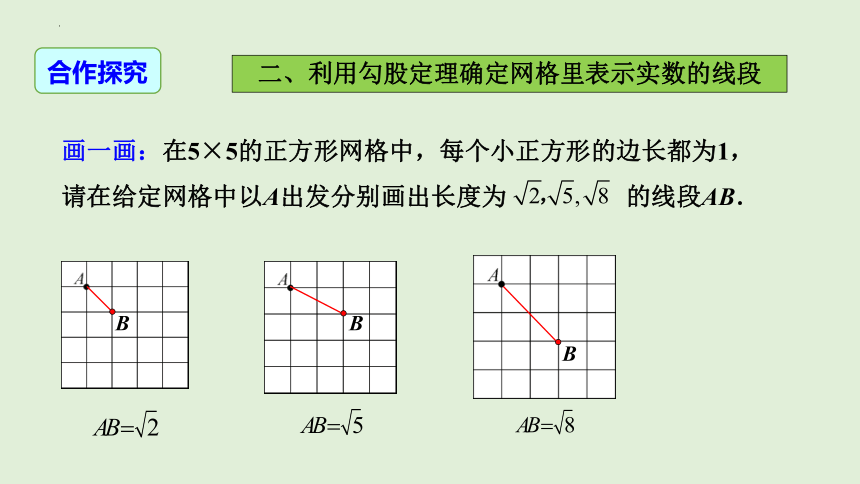

画一画:在5×5的正方形网格中,每个小正方形的边长都为1,请在给定网格中以A出发分别画出长度为 的线段AB.

B

B

B

二、利用勾股定理确定网格里表示实数的线段

合作探究

例2:在如图所示的6×8的网格中,每个小正方形的边长都为1,写出格点△ABC各顶点的坐标,并求出此三角形的周长.

解:由题图得A(2,2),B(-2,-1),C(3,-2).

由勾股定理得

∴△ABC的周长为

勾股定理与网格的综合求线段长时,通常是把线段放在与网格构成的直角三角形中,利用勾股定理求其长度.

典例分析

例3:如图,在2×2的方格中,小正方形的边长是1,点A、B、C都在格点上,求AB边上的高.

解:如图,过点C作CD⊥AB于点D.

D

此类网格中求格点三角形的高的题,常用的方法是利用网格求面积,再用面积法求高.

1. 如图,在5×5的正方形网格中,每个小正方形的边长均为1,画出一个三角形的长分别为 .

A

B

C

解:如图所示.

针对训练

2. 如图是由4个边长为1的正方形构成的田字格,只用没有刻度的直尺在这个田字格中最多可以作出多少条长度为 的线段?

解:如图所示,有8条.

一个点一个点的找,不要漏解.

思考:在八年级上册中,我们曾经通过画图得到结论:斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等.学习了勾股定理后,你能证明这一结论吗?

已知:如图,在Rt△ABC 和Rt△A′B′C′中,∠C=∠C ′=90°,AB=A′ B ′,AC=A′ C′ .

求证:△ABC≌△A ′B ′C′ .

A

B

C

A

B

C′

′

′′

三、利用勾股定理证明全等三角形的判定定理

新知应用

证明:在Rt△ABC 和Rt△A ′B ′C ′中,

∠C=∠C′=90°,

根据勾股定理得

A

B

C

A

B

C′

′

′

1. 如图,在边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,点A、B都是格点,则线段AB的长度为( )

A. 5 B. 6 C. 7 D. 25

A

当堂巩固

2. 小刚学了利用勾股定理在数轴上作一个无理数后,在数轴上的2个单位长度的位置找一个点D,然后过点D作一条垂直于数轴的线段CD,CD为3个单位长度,以原点为圆心,原点到点C的距离为半径作弧,交数轴于一点(如图),则该点位置大致在数轴上( )

A. 2和3之间 B. 3和4之间 C. 4和5之间 D. 5和6之间

B

D

3. 如图,网格中的小正方形边长均为1,△ABC的三个顶点均在格点上,则AB边上的高为_______.

解:∵AB=AD=8cm,∠A=60°,∴△ABD是等边三角形.

∵∠ADC=150°,∴∠CDB=150°-60°=90°,

∴△BCD是直角三角形.

又∵四边形的周长为32cm,

∴CD+BC=32-AD-AB=32-8-8=16(cm).

设CD=xcm,则BC=(16-x)cm,

由勾股定理得82+x2=(16-x)2,

解得x=6. ∴S△BCD= ×6×8=24(cm2).

4. 如图,在四边形ABCD中,AB=AD=8cm,∠A=60°,∠ADC=150°,已知四边形ABCD的周长为32cm,求△BCD的面积.

5. 问题背景:

在△ABC中,AB、BC、AC三边的长分别为 ,求这个三角形的面积.小辉同学在解答这道题时,先建立一个正方形网格(每个小正方形的边长为1),再在网格中画出格点△ABC(即△ABC三个顶点都在小正方形的顶点处),如图所示.这样不需求△ABC的高,而借用网格就能计算出它的面积.

(1)求△ABC的面积;

图①

(2)若△ABC三边的长分别为 (a>0),请利用图②的正方形网格(每个小正方形的边长为a)画出相应的△ABC,并求出它的面积.

解:如图,

∴△ABC即为所求,

图②

A

B

C

6. 如图,四边形ABCD中∠A=60°,∠B=∠D=90°,AB=2,CD=1,求四边形ABCD的面积.

解:如图,延长AD、BC交于E.

∵∠B=90°,∠A=60°,

∴∠E=90°-60°=30°,

在Rt△ABE和Rt△CDE中,

∵AB=2,CD=1,

∴AE=2AB=2×2=4,CE=2CD=2×1=2,

由勾股定理得

E

D

C

B

A

补形法求面积

1. 如图,折叠长方形ABCD的一边AD,使点D落在BC边的F点处,若AB=8cm,BC=10cm,求EC的长.

D

A

B

C

E

F

解:在Rt△ABF中,由勾股定理得:

BF2=AF2-AB2=102-82=36,

∴BF=6cm. ∴CF=BC-BF=4.

设EC=xcm,则EF=DE=(8-x)cm ,

在Rt△ECF中,根据勾股定理得

x2+ 42=(8-x)2, 解得 x=3.

即EC的长为3cm.

要用到方程思想

能力提升

变式:如图,四边形ABCD是边长为9的正方形纸片,将其沿MN折叠,使点B落在CD边上的B′处,点A的对应点为A′,且B′C=3,求AM的长.

解:连接BM,MB′.设AM=x,

在Rt△ABM中,AB2+AM2=BM2.

在Rt△MDB′中,MD2+DB′2=MB′2.

∵MB=MB′,∴AB2+AM2=MD2+DB′2,

即92+x2=(9-x)2+(9-3)2,解得x=2.

即AM=2.

折叠问题中结合勾股定理求线段长的方法:

1. 设一条未知线段的长为x(一般设所求线段的长为x);

2. 用已知线数或含x的代数式表示出其他线段长;

3. 在一个直角三角形中应用勾股定理列出一个关于x的方程;

4. 解这个方程,从而求出所求线段长.

2. 如图,在矩形ABCD中,AB=8,BC=4,将矩形沿 AC折叠,点D落在点D′处,求重叠部分△AFC的面积.

解:易证△AFD′≌△CFB,

∴D′F=BF,

设D′F=x,则AF=8-x,

在Rt△AFD′中,(8-x)2=x2+42,解得x=3.

∴AF=AB-FB=8-3=5,

∴S△AFC= AF BC=10.

1.如图,在3×3的网格中,每个小正方形的边长均为1,点A,B,C都在格点上,若BD是△ABC的高,则BD的长为( )

A. B. C. D.

感受中考

【解答】解:由勾股定理得: ,

∵ ,

∴ ,

∴ ,

∴ ,

故选:D.

利用勾股定理

作图或计算

在数轴上表示出无理数的点

利用勾股定理解决网格中的问题

利用勾股定理解决折叠问题及其他图形的计算

通常与网格求线段长或面积结合起来

通常用到方程思想

课堂小结

P28:习题17.1:第6题.

P29:习题17.1:第12、13题.

布置作业

人教版八年级数学下册

第17章 勾股定理

17.1 勾股定理

第3课时 利用勾股定理作图或计算

学习目标

1. 会运用勾股定理确定数轴上表示实数的点及解决网格问题.

2. 灵活运用勾股定理进行计算.

1. 我们知道数轴上的点与实数一一对应,有的表示有理数,有的表示无理数.你能在数轴上分别画出表示3,-2.5的点吗?

3

-2.5

2. 求下列三角形的各边长.

1

2

1

2

3

?

?

?

1

回顾旧知

-1 0 1 2 3

问题1:你能在数轴上画出表示 的点吗? 呢?

用同样的方法作 呢?

提示:可以构造直角三角形作出边长为无理数的边,就能在数轴上画出表示该无理数的点.

一、利用勾股定理确定数轴上表示实数的点

合作探究

思考:根据上面问题你能在数轴上画出表示 的点吗?

√

√

问题2:长为 的线段能是直角边的长都为正整数的直角三角形的斜边吗?

0

1

2

3

4

步骤:

l

A

B

C

1. 在数轴上找到点A,使OA=3;

2. 作直线l⊥OA,在l上取一点B,使AB=2;

3. 以原点O为圆心,以OB为半径作弧,弧与数轴交于C点,则点C即为表示 的点.

O

也可以使OA=2,AB=3,同样可以求出C点.

利用勾股定理表示无理数的方法:

(1)利用勾股定理把一个无理数表示成直角边是两个正整数的直角三角形的斜边.

(2)以原点为圆心,以无理数斜边长为半径画弧与数轴存在交点,在原点左边的点表示是负无理数,在原点右边的点表示是正无理数.

归纳总结

“数学海螺”

类似地,利用勾股定理可以作出长为 线段.

1

1

例1:如图,数轴上点A所表示的数为a,求a的值.

解:∵图中的直角三角形的两直角边长为1和2,

∴斜边长为 ,

即-1到A的距离是 ,

∴点A所表示的数为

注意:求点表示的数时注意画弧的起点不从原点起,则所表示的数不是斜边长.

典例分析

2. 如图,点A表示的实数是 ( )

1. 如图,在矩形ABCD中,AB=3,AD=1,AB在数轴上,若以点A为圆心,对角线AC的长为半径作弧交数轴于点M,则点M表示的数为( )

C

D

针对训练

0

1

2

3

4

l

A

B

C

3. 在数轴上画出表示 的点.

画一画:在5×5的正方形网格中,每个小正方形的边长都为1,请在给定网格中以A出发分别画出长度为 的线段AB.

B

B

B

二、利用勾股定理确定网格里表示实数的线段

合作探究

例2:在如图所示的6×8的网格中,每个小正方形的边长都为1,写出格点△ABC各顶点的坐标,并求出此三角形的周长.

解:由题图得A(2,2),B(-2,-1),C(3,-2).

由勾股定理得

∴△ABC的周长为

勾股定理与网格的综合求线段长时,通常是把线段放在与网格构成的直角三角形中,利用勾股定理求其长度.

典例分析

例3:如图,在2×2的方格中,小正方形的边长是1,点A、B、C都在格点上,求AB边上的高.

解:如图,过点C作CD⊥AB于点D.

D

此类网格中求格点三角形的高的题,常用的方法是利用网格求面积,再用面积法求高.

1. 如图,在5×5的正方形网格中,每个小正方形的边长均为1,画出一个三角形的长分别为 .

A

B

C

解:如图所示.

针对训练

2. 如图是由4个边长为1的正方形构成的田字格,只用没有刻度的直尺在这个田字格中最多可以作出多少条长度为 的线段?

解:如图所示,有8条.

一个点一个点的找,不要漏解.

思考:在八年级上册中,我们曾经通过画图得到结论:斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等.学习了勾股定理后,你能证明这一结论吗?

已知:如图,在Rt△ABC 和Rt△A′B′C′中,∠C=∠C ′=90°,AB=A′ B ′,AC=A′ C′ .

求证:△ABC≌△A ′B ′C′ .

A

B

C

A

B

C′

′

′′

三、利用勾股定理证明全等三角形的判定定理

新知应用

证明:在Rt△ABC 和Rt△A ′B ′C ′中,

∠C=∠C′=90°,

根据勾股定理得

A

B

C

A

B

C′

′

′

1. 如图,在边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,点A、B都是格点,则线段AB的长度为( )

A. 5 B. 6 C. 7 D. 25

A

当堂巩固

2. 小刚学了利用勾股定理在数轴上作一个无理数后,在数轴上的2个单位长度的位置找一个点D,然后过点D作一条垂直于数轴的线段CD,CD为3个单位长度,以原点为圆心,原点到点C的距离为半径作弧,交数轴于一点(如图),则该点位置大致在数轴上( )

A. 2和3之间 B. 3和4之间 C. 4和5之间 D. 5和6之间

B

D

3. 如图,网格中的小正方形边长均为1,△ABC的三个顶点均在格点上,则AB边上的高为_______.

解:∵AB=AD=8cm,∠A=60°,∴△ABD是等边三角形.

∵∠ADC=150°,∴∠CDB=150°-60°=90°,

∴△BCD是直角三角形.

又∵四边形的周长为32cm,

∴CD+BC=32-AD-AB=32-8-8=16(cm).

设CD=xcm,则BC=(16-x)cm,

由勾股定理得82+x2=(16-x)2,

解得x=6. ∴S△BCD= ×6×8=24(cm2).

4. 如图,在四边形ABCD中,AB=AD=8cm,∠A=60°,∠ADC=150°,已知四边形ABCD的周长为32cm,求△BCD的面积.

5. 问题背景:

在△ABC中,AB、BC、AC三边的长分别为 ,求这个三角形的面积.小辉同学在解答这道题时,先建立一个正方形网格(每个小正方形的边长为1),再在网格中画出格点△ABC(即△ABC三个顶点都在小正方形的顶点处),如图所示.这样不需求△ABC的高,而借用网格就能计算出它的面积.

(1)求△ABC的面积;

图①

(2)若△ABC三边的长分别为 (a>0),请利用图②的正方形网格(每个小正方形的边长为a)画出相应的△ABC,并求出它的面积.

解:如图,

∴△ABC即为所求,

图②

A

B

C

6. 如图,四边形ABCD中∠A=60°,∠B=∠D=90°,AB=2,CD=1,求四边形ABCD的面积.

解:如图,延长AD、BC交于E.

∵∠B=90°,∠A=60°,

∴∠E=90°-60°=30°,

在Rt△ABE和Rt△CDE中,

∵AB=2,CD=1,

∴AE=2AB=2×2=4,CE=2CD=2×1=2,

由勾股定理得

E

D

C

B

A

补形法求面积

1. 如图,折叠长方形ABCD的一边AD,使点D落在BC边的F点处,若AB=8cm,BC=10cm,求EC的长.

D

A

B

C

E

F

解:在Rt△ABF中,由勾股定理得:

BF2=AF2-AB2=102-82=36,

∴BF=6cm. ∴CF=BC-BF=4.

设EC=xcm,则EF=DE=(8-x)cm ,

在Rt△ECF中,根据勾股定理得

x2+ 42=(8-x)2, 解得 x=3.

即EC的长为3cm.

要用到方程思想

能力提升

变式:如图,四边形ABCD是边长为9的正方形纸片,将其沿MN折叠,使点B落在CD边上的B′处,点A的对应点为A′,且B′C=3,求AM的长.

解:连接BM,MB′.设AM=x,

在Rt△ABM中,AB2+AM2=BM2.

在Rt△MDB′中,MD2+DB′2=MB′2.

∵MB=MB′,∴AB2+AM2=MD2+DB′2,

即92+x2=(9-x)2+(9-3)2,解得x=2.

即AM=2.

折叠问题中结合勾股定理求线段长的方法:

1. 设一条未知线段的长为x(一般设所求线段的长为x);

2. 用已知线数或含x的代数式表示出其他线段长;

3. 在一个直角三角形中应用勾股定理列出一个关于x的方程;

4. 解这个方程,从而求出所求线段长.

2. 如图,在矩形ABCD中,AB=8,BC=4,将矩形沿 AC折叠,点D落在点D′处,求重叠部分△AFC的面积.

解:易证△AFD′≌△CFB,

∴D′F=BF,

设D′F=x,则AF=8-x,

在Rt△AFD′中,(8-x)2=x2+42,解得x=3.

∴AF=AB-FB=8-3=5,

∴S△AFC= AF BC=10.

1.如图,在3×3的网格中,每个小正方形的边长均为1,点A,B,C都在格点上,若BD是△ABC的高,则BD的长为( )

A. B. C. D.

感受中考

【解答】解:由勾股定理得: ,

∵ ,

∴ ,

∴ ,

∴ ,

故选:D.

利用勾股定理

作图或计算

在数轴上表示出无理数的点

利用勾股定理解决网格中的问题

利用勾股定理解决折叠问题及其他图形的计算

通常与网格求线段长或面积结合起来

通常用到方程思想

课堂小结

P28:习题17.1:第6题.

P29:习题17.1:第12、13题.

布置作业