统编版语文六年级下册第1单元达标测试卷-(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文六年级下册第1单元达标测试卷-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 290.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-17 09:20:59 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第1单元达标测试卷-语文六年级下册统编版

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

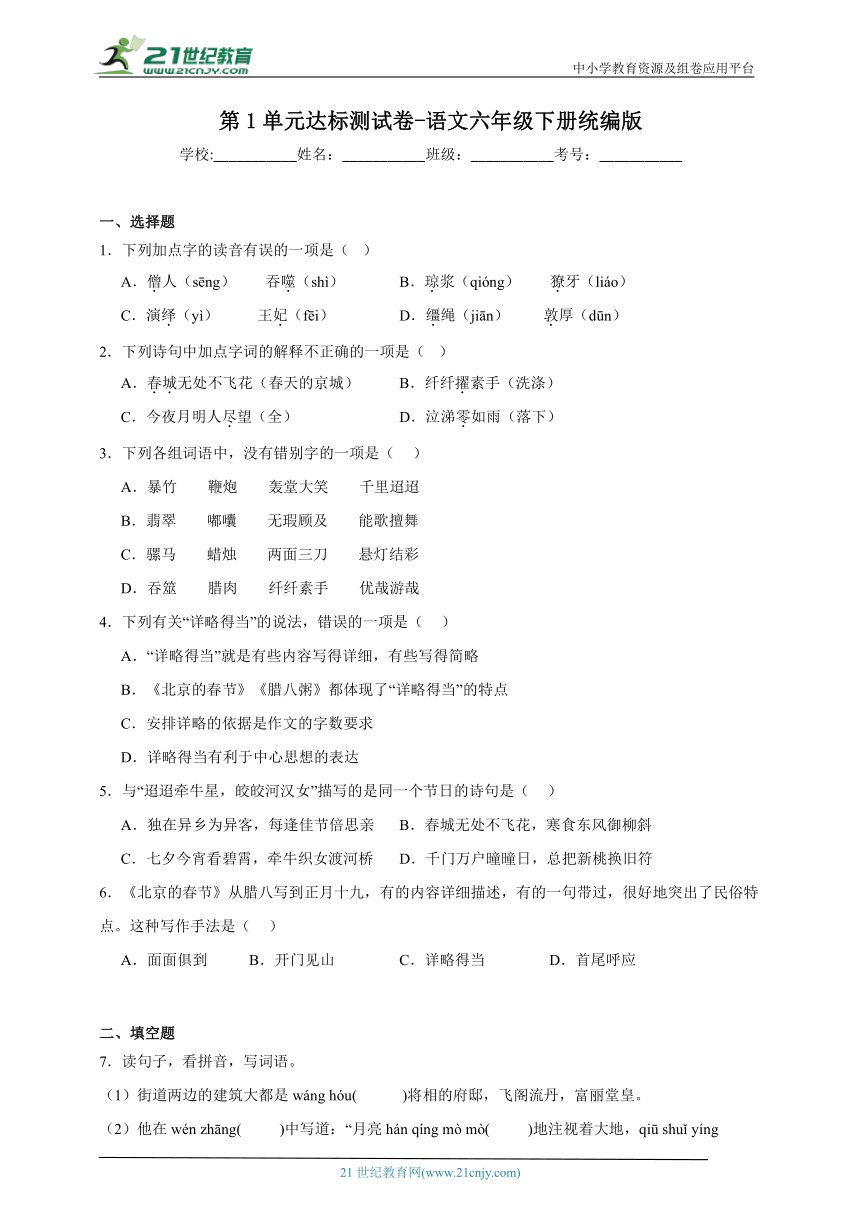

一、选择题

1.下列加点字的读音有误的一项是( )

A.僧人(sēng) 吞噬(shì) B.琼浆(qióng) 獠牙(liáo)

C.演绎(yì) 王妃(fēi) D.缰绳(jiān) 敦厚(dūn)

2.下列诗句中加点字词的解释不正确的一项是( )

A.春城无处不飞花(春天的京城) B.纤纤擢素手(洗涤)

C.今夜月明人尽望(全) D.泣涕零如雨(落下)

3.下列各组词语中,没有错别字的一项是( )

A.暴竹 鞭炮 轰堂大笑 千里迢迢

B.翡翠 嘟囔 无瑕顾及 能歌擅舞

C.骡马 蜡烛 两面三刀 悬灯结彩

D.吞筮 腊肉 纤纤素手 优哉游哉

4.下列有关“详略得当”的说法,错误的一项是( )

A.“详略得当”就是有些内容写得详细,有些写得简略

B.《北京的春节》《腊八粥》都体现了“详略得当”的特点

C.安排详略的依据是作文的字数要求

D.详略得当有利于中心思想的表达

5.与“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”描写的是同一个节日的诗句是( )

A.独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲 B.春城无处不飞花,寒食东风御柳斜

C.七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥 D.千门万户曈曈日,总把新桃换旧符

6.《北京的春节》从腊八写到正月十九,有的内容详细描述,有的一句带过,很好地突出了民俗特点。这种写作手法是( )

A.面面俱到 B.开门见山 C.详略得当 D.首尾呼应

二、填空题

7.读句子,看拼音,写词语。

(1)街道两边的建筑大都是wáng hóu( )将相的府邸,飞阁流丹,富丽堂皇。

(2)他在wén zhāng( )中写道:“月亮hán qíng mò mò( )地注视着大地,qiū shuǐ yíng yíng( ),多么静谧的夜晚啊!”

(3)傍晚,一只wū yā( )飞到大树上qī xī( )。

8.将下列有关风俗的词语补充完整。

热闹( )凡 花( )月圆 悬灯结( ) 灯火( )宵

人声( )沸 万象更( ) ( )月当空 鼓乐( )天

9.把下列诗句补充完整。

(1)迢迢牵牛星, 。

(2)纤纤擢素手, 。

(3) ,泣涕零如雨。

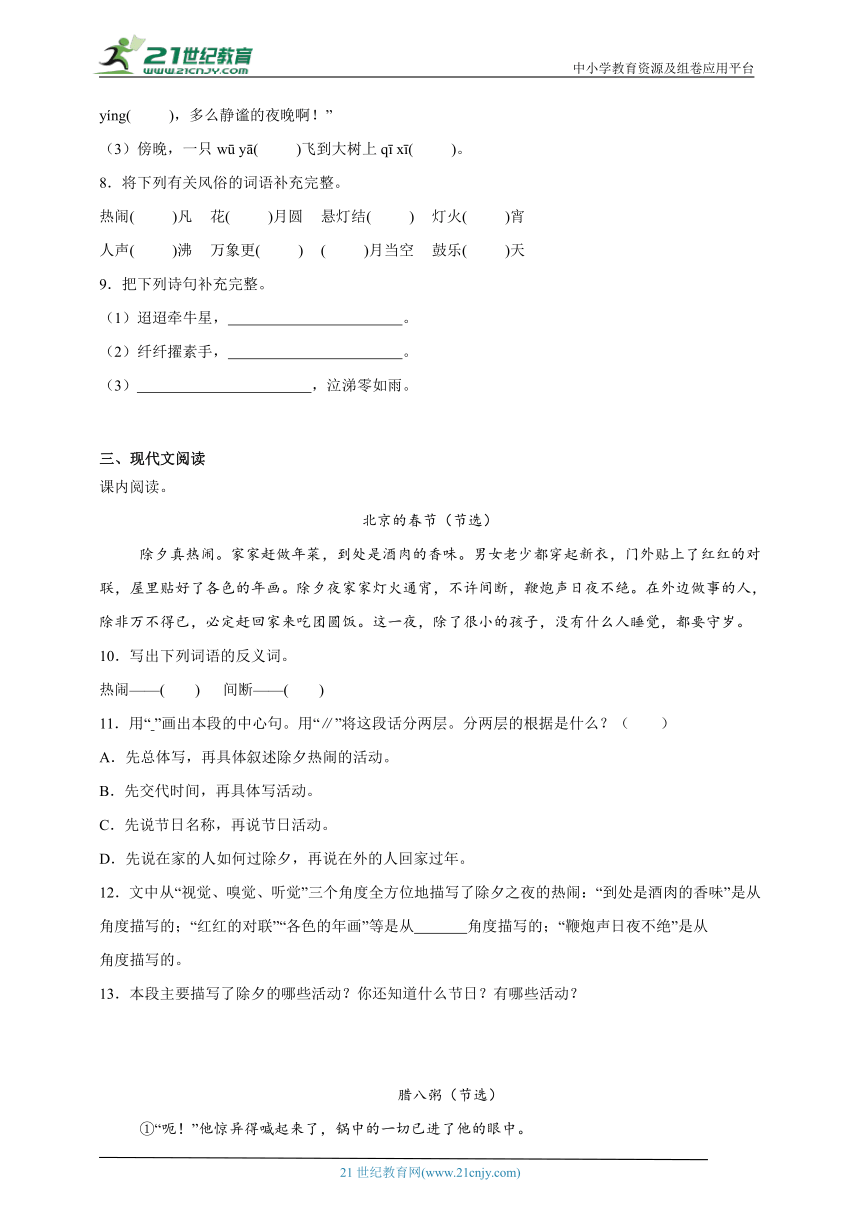

三、现代文阅读

课内阅读。

北京的春节(节选)

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

10.写出下列词语的反义词。

热闹——( ) 间断——( )

11.用“ ”画出本段的中心句。用“∥”将这段话分两层。分两层的根据是什么?( )

A.先总体写,再具体叙述除夕热闹的活动。

B.先交代时间,再具体写活动。

C.先说节日名称,再说节日活动。

D.先说在家的人如何过除夕,再说在外的人回家过年。

12.文中从“视觉、嗅觉、听觉”三个角度全方位地描写了除夕之夜的热闹:“到处是酒肉的香味”是从 角度描写的;“红红的对联”“各色的年画”等是从 角度描写的;“鞭炮声日夜不绝”是从 角度描写的。

13.本段主要描写了除夕的哪些活动?你还知道什么节日?有哪些活动?

腊八粥(节选)

①“呃!”他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。

②这不能不说是奇怪呀,栗子跌进锅里,不久就得粉碎,那是他知道的。他曾见过跌进黄焖鸡锅子里的一群栗子,不久就融掉了。饭豆煮得肿胀,那也是往常熬粥时常见的事。花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈。总之,一切都成了如他所猜的样子了,但他却没想到今日粥的颜色是深褐。

③“怎么,黑的!”八儿同时想起了染缸里的脏水。

④“枣子同赤豆搁多了。”妈妈解释的结果,是拣了一枚大得特别吓人的赤枣给了八儿。

14.选文的作者是 。

15.选文中,粥的 在八儿的意料之外。

16.选文最后一个自然段是对妈妈 和 的描写。

17.选文第2自然段中, “融掉了”, “肿胀”, “脱了它的红外套”, “围了锅边成一圈”,运用了拟人的修辞手法,详细描写了 的样子。

18.选文主要写了什么 ?

四、书面表达

19.习作。

每个节日的风俗都不一样,家乡的哪个节日的风俗给你留下了深刻印象?请你写一篇作文。题目自拟,不少于400字。

五、句子训练

20.品读句子,完成练习。

表演藏戏的艺人们席地而唱,不要幕布,不要灯光,不要道具,只要一鼓、一钹为其伴奏。

(1)句子运用 的修辞手法,突出了藏戏 的特点。

(2)请用加点词语造句:

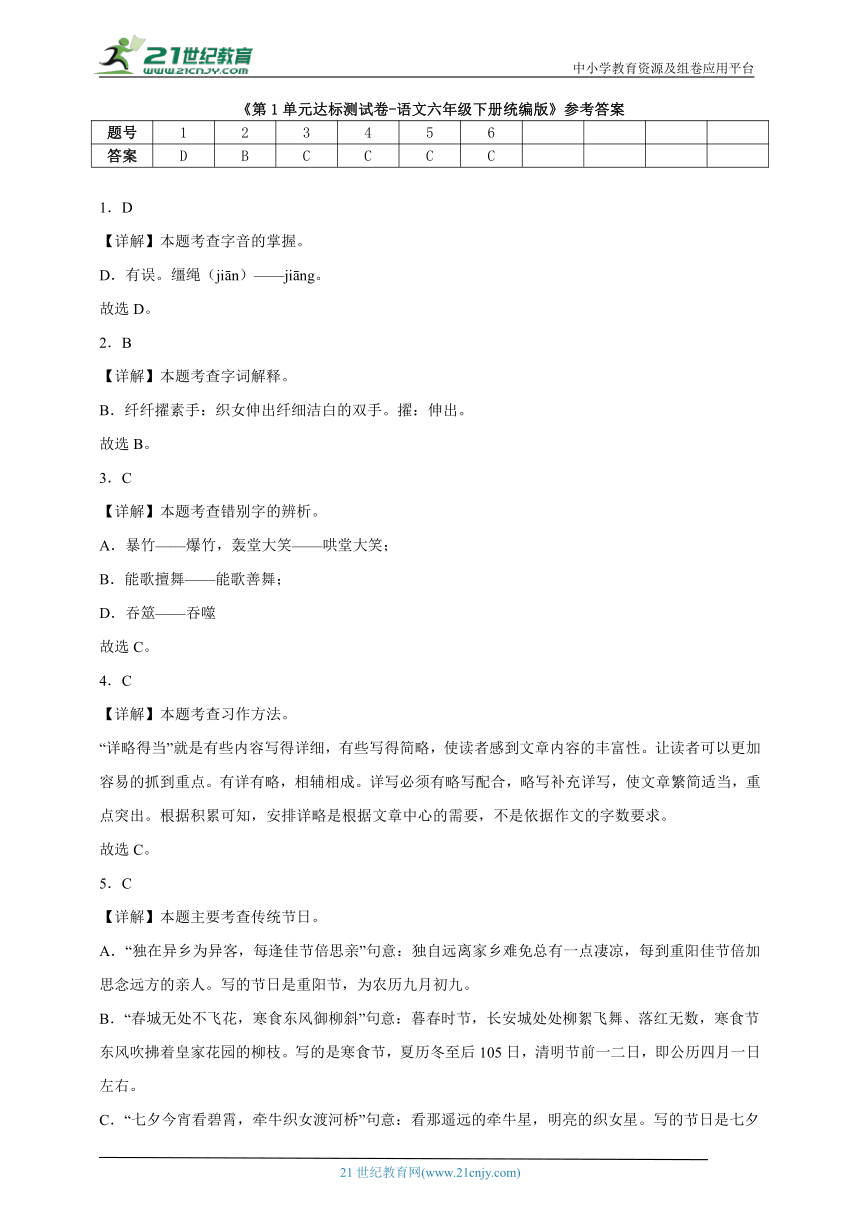

《第1单元达标测试卷-语文六年级下册统编版》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6

答案 D B C C C C

1.D

【详解】本题考查字音的掌握。

D.有误。缰绳(jiān)——jiāng。

故选D。

2.B

【详解】本题考查字词解释。

B.纤纤擢素手:织女伸出纤细洁白的双手。擢:伸出。

故选B。

3.C

【详解】本题考查错别字的辨析。

A.暴竹——爆竹,轰堂大笑——哄堂大笑;

B.能歌擅舞——能歌善舞;

D.吞筮——吞噬

故选C。

4.C

【详解】本题考查习作方法。

“详略得当”就是有些内容写得详细,有些写得简略,使读者感到文章内容的丰富性。让读者可以更加容易的抓到重点。有详有略,相辅相成。详写必须有略写配合,略写补充详写,使文章繁简适当,重点突出。根据积累可知,安排详略是根据文章中心的需要,不是依据作文的字数要求。

故选C。

5.C

【详解】本题主要考查传统节日。

A.“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”句意:独自远离家乡难免总有一点凄凉,每到重阳佳节倍加思念远方的亲人。写的节日是重阳节,为农历九月初九。

B.“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜”句意:暮春时节,长安城处处柳絮飞舞、落红无数,寒食节东风吹拂着皇家花园的柳枝。写的是寒食节,夏历冬至后105日,清明节前一二日,即公历四月一日左右。

C.“七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥”句意:看那遥远的牵牛星,明亮的织女星。写的节日是七夕节,为农历七月初七。

D.“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”句意:初升的太阳照耀着千家万户,他们都忙着把旧的桃符取下,换上新的桃符。写的是春节,为农历正月初一。

故选C。

6.C

【详解】本题考查描写手法的理解。

《北京的春节》一文以时间为纬线,以人们活动为经线结构全文,从腊八写到正月十九,详细描写了除夕、初一和元宵节,其它的内容简略带过,这种详略得当的描写,很好地突出了民俗特点。

故选C。

7. 王侯 文章 含情脉脉 秋水盈盈 乌鸦 栖息

【详解】本题考查对字词的拼写。

解答本题,首先要把拼音读准,知道要写的词语是什么,然后写出正确的词语,写完后再读一读,看看是否正确。注意掌握生字的结构和易错点。

(1)书写时注意“侯”的正确写法。

(2)书写时注意“章、脉、盈”的正确写法。

(3)书写时注意“鸦、栖”的正确写法。

8. 非 好 彩 通 鼎 新 明 喧

【详解】本题考查补全词语。

热闹非凡:形容热闹的场面或景象。

花好月圆:花儿正盛开,月亮正圆满。比喻美好圆满的生活,多用于祝福新人或表达团圆美好的意境。

悬灯结彩:挂起灯笼,系上彩绸。形容节日或有喜庆事情时的繁华景象。

灯火通宵:整个晚上都点着灯,形容夜晚灯火明亮,一直不熄灭。

人声鼎沸:人群发出的声音像水在锅里沸腾一样,形容人声嘈杂喧闹。

万象更新:事物或景象改换了样子,出现了一番新气象。常用来形容新年或新的时期的开始。

明月当空:明亮的月亮高高地挂在天空中,营造出一种宁静、美好的氛围。用来比喻前途晴朗无比。

鼓乐喧天:弹奏着各种乐器,声响大得直冲云天。形容十分欢乐热闹的场景。

9. 皎皎河汉女 札札弄机杼 终日不成章

【详解】本题考查古诗识记默写。

(1)书写时注意“皎、河”的正确写法。

(2)书写时注意“札、杼”的正确写法。

(3)书写时注意“终、章”的正确写法。

10. 冷清 连续 11.除夕真热闹。

除夕真热闹。∥家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。

A 12. 嗅觉 视觉 听觉 13.做年菜、穿新衣、贴对联和年画、放鞭炮、吃团圆饭,还要守岁。

我还知道端午节,有赛龙舟、插艾草、佩香囊、系五彩线、吃粽子等活动。

【导语】该文节选生动描绘了北京除夕的热闹氛围,从视觉、嗅觉和听觉多角度展现传统节日的魅力。文章以家家户户的年菜香味、贴满红对联的新衣、通宵不休的灯火,以及络绎不绝的鞭炮声为表现手段,勾勒出除夕的繁华图景。整体结构上先总后分,细致地刻画了人们热烈迎接春节的情形,既展现了文化传统,又传达了节日特有的团圆和热闹感。该段不仅表现出深厚的人文情怀,还引发读者对节日的美好向往。

10.本题考查反义词。

热闹:景象繁盛活跃、使场面活跃、精神愉快、热闹的景象。反义词有:安静、寂静、冷清、肃静等。

间断:(连续的事情)中间隔断,不连接。反义词有:持续、连续、休止、延绵等。

11.本题考查找关键句及划分段落。

选段采用了总分的结构,第一句先总写了“除夕的热闹。”下文都是围绕这一句话展开叙述。能够概括短文主要内容的句子就是中心句,因此本段的中心句是“除夕真热闹”,在这一句下面画横线。

分层的时候,要仔细阅读短文,看看每句话写的是什么内容,然后把意思相近的句子归为一层。在这段话中“除夕真热闹”是总写,后面几句都是具体写除夕热闹的活动,因此用“∥”将这段话分两层,“∥”放在“除夕真热闹”和“家家赶做年菜,到处是酒肉的香味”中间。划分的依据是:这段话先总体写,再具体叙述除夕热闹的活动。

故选A。

12.本题考查文章内容理解。

“到处是酒肉的香味”这句话描述的是人们能够闻到的气味,因此是从嗅觉角度描写的;

“红红的对联”“各色的年画”等描述的是人们能够看到的景象,包括颜色和图案,因此是从视觉角度描写的;

“鞭炮声日夜不绝”这句话描述的是人们能够听到的声音,即鞭炮的响声,因此是从听觉角度描写的。

13.本题考查文章内容理解及课外知识积累。

仔细阅读短文,可以找出除夕的活动有:做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、灯火通宵、放鞭炮、吃团圆饭、守岁。课外知识积累部分,根据自己的积累,写出节日名称以及节日活动即可。

示例:我还知道中秋节,有赏月、吃月饼、玩花灯、赏桂花、饮桂花酒等活动。

14.沈从文 15.颜色 16. 语言 动作 17. 栗子 饭豆 花生仁 锅巴 腊八粥 18.选文主要写了八儿看到了腊八粥的制作过程。

【解析】14.本题考查作家作品。

《腊八粥》一课是小学语文六年级下册的内容,这篇课文是沈从文先生的小说。作者用非常细腻的笔触,通过小孩八儿的视角,写了他盼粥、分粥、猜粥、看粥、喝粥的过程,那份温馨甜蜜、其乐融融的家庭生活和浓郁的生活气息,都藏在了一碗腊八粥中。

15.本题考查文章内容理解。

结合文章第②自然段句子“总之,一切都成了如他所猜的样子了,但他却没想到今日粥的颜色是深褐。”可知粥的颜色是是八儿没想到的。

16.本题考查人物描写。

结合第④自然段句子“‘枣子同赤豆搁多了。’妈妈解释的结果,是拣了一枚大得特别吓人的赤枣给了八儿。”中“拣”可知本句使用了动作描写;从句子“妈妈解释的结果”之前的双引号可知本句使用了语言描写。

17.本题考查文章内容的理解。

结合文章第②自然段句子“他曾见过跌进黄焖鸡锅子里的一群栗子,不久就融掉了。饭豆煮得肿胀,那也是往常熬粥时常见的事。花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈。总之,一切都成了如他所猜的样子了,但他却没想到今日粥的颜色是深褐。”可知,栗子“融掉了”,饭豆“肿胀”,花生仁“脱了它的红外套”,锅巴“围了锅边成一圈”,这些句子运用拟人的修辞手法,形象地再现了熬腊八粥时花生、锅巴样子的变化。

18.本题考查文章内容理解。

概括文章的内容,讲清楚时间、人物、地点、干了什么事情。

文章主要讲了煮腊八粥的过程和八儿等着喝粥的心情。

19.例文:

家乡的春节

“百里不同风,千里不同俗。”在我眼中,家乡的春节是一年中最热闹、最具特色的节日。它就像一首激昂的乐章,每个音符都跳跃着欢乐的旋律;又似一幅绚丽的画卷,每一笔都描绘出浓浓的年味。

春节前的日子,家乡就像被按下了忙碌键。大人们纷纷开始筹备年货,采购各种美味佳肴、新衣新鞋,还会精心准备祭祀祖先的用品。小孩子们则兴奋地穿梭在大街小巷,盼望着新年快快到来。

到了除夕,家里家外都被打扫得干干净净,窗户上贴上了寓意吉祥的窗花,大门上贴上了喜庆的春联。夜幕降临,一家人围坐在一起,享用丰盛的年夜饭。饭桌上摆满了各式各样的美食,每一道菜都蕴含着美好的寓意。鱼象征着年年有余,饺子形似元宝,寓意着招财进宝。大家一边品尝美食,一边分享着过去一年的趣事,欢声笑语回荡在房间的每一个角落。

吃完年夜饭,我们便迫不及待地来到院子里放烟花。当绚丽的烟花在夜空中绽放,整个天空都被染成了五彩斑斓的画卷。那一声声清脆的爆炸声,仿佛是新年的钟声,在向我们诉说着新春的喜悦。放完烟花,一家人会守岁,共同迎接新年的到来。

大年初一,我们都穿上新衣,挨家挨户去给长辈拜年。每到一家,长辈们都会给我们发红包,祝福我们健康成长。走在村子里,处处都能听到“新年好”的问候声,每个人的脸上都洋溢着幸福的笑容。

家乡的春节,不仅有热闹的氛围,更承载着深厚的文化底蕴和浓浓的亲情。它像一条无形的纽带,将家乡的人们紧紧地联系在一起。那些独特的风俗,如同璀璨的明珠,镶嵌在我记忆的深处,让我永远难以忘怀。

【详解】本题考查书面表达能力。

一、审题。

本题考查话题作文,本次习作要求围绕家乡的某个节日风俗展开写作。关键词在于 “家乡”,这限定了写作的范围,需体现家乡独特的地域文化特色;“节日风俗” 则明确了写作内容,要着重描写节日期间特有的传统习俗,如节日的活动、饮食、装饰等方面。

二、立意。

通过描写家乡节日风俗,展现家乡独特的文化传统,表达对家乡文化的认同与传承之情。强调节日风俗在凝聚家人、邻里情感方面的作用,讲述在参与家乡节日风俗活动中的成长感悟。

三、写作思路。

开头:直接点明家乡给你留下深刻印象的节日,或者引用与节日相关的诗词、俗语等,营造节日氛围,引发读者兴趣。

中间:按照时间顺序或风俗活动的先后顺序,详细描写节日的各项风俗,在描述风俗的同时,穿插自己参与其中的经历和感受。除了描写风俗的表面形式,还应深入挖掘其背后的文化意义。

结尾:对全文进行总结,再次强调家乡节日风俗的独特魅力以及对自己的深远影响,升华对家乡、对传统文化的热爱之情。

20. 排比 简朴 胡杨不要温暖宜人的气候,不要土壤肥沃的山坡,不要替它们整枝施肥的种树人,只要有一抔沙土就能顽强生长。

【详解】本题考查修辞手法和词语造句。

(1)排比是把三个或以上结构类似、语气一致、意思相关或相同的句子排列起来。在这个句子中,“不要幕布,不要灯光,不要道具”这三个短语结构相似,语气一致,通过这种排比的表达方式,强调了藏戏表演在形式上不需要过多的外在条件和华丽的装饰,仅依靠“一鼓、一钹为其伴奏”就能进行,从而突出了藏戏简朴的特点。

(2)答案不唯一,合理即可,语句通顺,用上加点词语“不要……不要……不要……只要……”造句。

示例:面对困难,不要害怕,不要退缩,不要逃避,只要勇敢面对,就能战胜它。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第1单元达标测试卷-语文六年级下册统编版

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.下列加点字的读音有误的一项是( )

A.僧人(sēng) 吞噬(shì) B.琼浆(qióng) 獠牙(liáo)

C.演绎(yì) 王妃(fēi) D.缰绳(jiān) 敦厚(dūn)

2.下列诗句中加点字词的解释不正确的一项是( )

A.春城无处不飞花(春天的京城) B.纤纤擢素手(洗涤)

C.今夜月明人尽望(全) D.泣涕零如雨(落下)

3.下列各组词语中,没有错别字的一项是( )

A.暴竹 鞭炮 轰堂大笑 千里迢迢

B.翡翠 嘟囔 无瑕顾及 能歌擅舞

C.骡马 蜡烛 两面三刀 悬灯结彩

D.吞筮 腊肉 纤纤素手 优哉游哉

4.下列有关“详略得当”的说法,错误的一项是( )

A.“详略得当”就是有些内容写得详细,有些写得简略

B.《北京的春节》《腊八粥》都体现了“详略得当”的特点

C.安排详略的依据是作文的字数要求

D.详略得当有利于中心思想的表达

5.与“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”描写的是同一个节日的诗句是( )

A.独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲 B.春城无处不飞花,寒食东风御柳斜

C.七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥 D.千门万户曈曈日,总把新桃换旧符

6.《北京的春节》从腊八写到正月十九,有的内容详细描述,有的一句带过,很好地突出了民俗特点。这种写作手法是( )

A.面面俱到 B.开门见山 C.详略得当 D.首尾呼应

二、填空题

7.读句子,看拼音,写词语。

(1)街道两边的建筑大都是wáng hóu( )将相的府邸,飞阁流丹,富丽堂皇。

(2)他在wén zhāng( )中写道:“月亮hán qíng mò mò( )地注视着大地,qiū shuǐ yíng yíng( ),多么静谧的夜晚啊!”

(3)傍晚,一只wū yā( )飞到大树上qī xī( )。

8.将下列有关风俗的词语补充完整。

热闹( )凡 花( )月圆 悬灯结( ) 灯火( )宵

人声( )沸 万象更( ) ( )月当空 鼓乐( )天

9.把下列诗句补充完整。

(1)迢迢牵牛星, 。

(2)纤纤擢素手, 。

(3) ,泣涕零如雨。

三、现代文阅读

课内阅读。

北京的春节(节选)

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。男女老少都穿起新衣,门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。除夕夜家家灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

10.写出下列词语的反义词。

热闹——( ) 间断——( )

11.用“ ”画出本段的中心句。用“∥”将这段话分两层。分两层的根据是什么?( )

A.先总体写,再具体叙述除夕热闹的活动。

B.先交代时间,再具体写活动。

C.先说节日名称,再说节日活动。

D.先说在家的人如何过除夕,再说在外的人回家过年。

12.文中从“视觉、嗅觉、听觉”三个角度全方位地描写了除夕之夜的热闹:“到处是酒肉的香味”是从 角度描写的;“红红的对联”“各色的年画”等是从 角度描写的;“鞭炮声日夜不绝”是从 角度描写的。

13.本段主要描写了除夕的哪些活动?你还知道什么节日?有哪些活动?

腊八粥(节选)

①“呃!”他惊异得喊起来了,锅中的一切已进了他的眼中。

②这不能不说是奇怪呀,栗子跌进锅里,不久就得粉碎,那是他知道的。他曾见过跌进黄焖鸡锅子里的一群栗子,不久就融掉了。饭豆煮得肿胀,那也是往常熬粥时常见的事。花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈。总之,一切都成了如他所猜的样子了,但他却没想到今日粥的颜色是深褐。

③“怎么,黑的!”八儿同时想起了染缸里的脏水。

④“枣子同赤豆搁多了。”妈妈解释的结果,是拣了一枚大得特别吓人的赤枣给了八儿。

14.选文的作者是 。

15.选文中,粥的 在八儿的意料之外。

16.选文最后一个自然段是对妈妈 和 的描写。

17.选文第2自然段中, “融掉了”, “肿胀”, “脱了它的红外套”, “围了锅边成一圈”,运用了拟人的修辞手法,详细描写了 的样子。

18.选文主要写了什么 ?

四、书面表达

19.习作。

每个节日的风俗都不一样,家乡的哪个节日的风俗给你留下了深刻印象?请你写一篇作文。题目自拟,不少于400字。

五、句子训练

20.品读句子,完成练习。

表演藏戏的艺人们席地而唱,不要幕布,不要灯光,不要道具,只要一鼓、一钹为其伴奏。

(1)句子运用 的修辞手法,突出了藏戏 的特点。

(2)请用加点词语造句:

《第1单元达标测试卷-语文六年级下册统编版》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6

答案 D B C C C C

1.D

【详解】本题考查字音的掌握。

D.有误。缰绳(jiān)——jiāng。

故选D。

2.B

【详解】本题考查字词解释。

B.纤纤擢素手:织女伸出纤细洁白的双手。擢:伸出。

故选B。

3.C

【详解】本题考查错别字的辨析。

A.暴竹——爆竹,轰堂大笑——哄堂大笑;

B.能歌擅舞——能歌善舞;

D.吞筮——吞噬

故选C。

4.C

【详解】本题考查习作方法。

“详略得当”就是有些内容写得详细,有些写得简略,使读者感到文章内容的丰富性。让读者可以更加容易的抓到重点。有详有略,相辅相成。详写必须有略写配合,略写补充详写,使文章繁简适当,重点突出。根据积累可知,安排详略是根据文章中心的需要,不是依据作文的字数要求。

故选C。

5.C

【详解】本题主要考查传统节日。

A.“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”句意:独自远离家乡难免总有一点凄凉,每到重阳佳节倍加思念远方的亲人。写的节日是重阳节,为农历九月初九。

B.“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜”句意:暮春时节,长安城处处柳絮飞舞、落红无数,寒食节东风吹拂着皇家花园的柳枝。写的是寒食节,夏历冬至后105日,清明节前一二日,即公历四月一日左右。

C.“七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥”句意:看那遥远的牵牛星,明亮的织女星。写的节日是七夕节,为农历七月初七。

D.“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”句意:初升的太阳照耀着千家万户,他们都忙着把旧的桃符取下,换上新的桃符。写的是春节,为农历正月初一。

故选C。

6.C

【详解】本题考查描写手法的理解。

《北京的春节》一文以时间为纬线,以人们活动为经线结构全文,从腊八写到正月十九,详细描写了除夕、初一和元宵节,其它的内容简略带过,这种详略得当的描写,很好地突出了民俗特点。

故选C。

7. 王侯 文章 含情脉脉 秋水盈盈 乌鸦 栖息

【详解】本题考查对字词的拼写。

解答本题,首先要把拼音读准,知道要写的词语是什么,然后写出正确的词语,写完后再读一读,看看是否正确。注意掌握生字的结构和易错点。

(1)书写时注意“侯”的正确写法。

(2)书写时注意“章、脉、盈”的正确写法。

(3)书写时注意“鸦、栖”的正确写法。

8. 非 好 彩 通 鼎 新 明 喧

【详解】本题考查补全词语。

热闹非凡:形容热闹的场面或景象。

花好月圆:花儿正盛开,月亮正圆满。比喻美好圆满的生活,多用于祝福新人或表达团圆美好的意境。

悬灯结彩:挂起灯笼,系上彩绸。形容节日或有喜庆事情时的繁华景象。

灯火通宵:整个晚上都点着灯,形容夜晚灯火明亮,一直不熄灭。

人声鼎沸:人群发出的声音像水在锅里沸腾一样,形容人声嘈杂喧闹。

万象更新:事物或景象改换了样子,出现了一番新气象。常用来形容新年或新的时期的开始。

明月当空:明亮的月亮高高地挂在天空中,营造出一种宁静、美好的氛围。用来比喻前途晴朗无比。

鼓乐喧天:弹奏着各种乐器,声响大得直冲云天。形容十分欢乐热闹的场景。

9. 皎皎河汉女 札札弄机杼 终日不成章

【详解】本题考查古诗识记默写。

(1)书写时注意“皎、河”的正确写法。

(2)书写时注意“札、杼”的正确写法。

(3)书写时注意“终、章”的正确写法。

10. 冷清 连续 11.除夕真热闹。

除夕真热闹。∥家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。

A 12. 嗅觉 视觉 听觉 13.做年菜、穿新衣、贴对联和年画、放鞭炮、吃团圆饭,还要守岁。

我还知道端午节,有赛龙舟、插艾草、佩香囊、系五彩线、吃粽子等活动。

【导语】该文节选生动描绘了北京除夕的热闹氛围,从视觉、嗅觉和听觉多角度展现传统节日的魅力。文章以家家户户的年菜香味、贴满红对联的新衣、通宵不休的灯火,以及络绎不绝的鞭炮声为表现手段,勾勒出除夕的繁华图景。整体结构上先总后分,细致地刻画了人们热烈迎接春节的情形,既展现了文化传统,又传达了节日特有的团圆和热闹感。该段不仅表现出深厚的人文情怀,还引发读者对节日的美好向往。

10.本题考查反义词。

热闹:景象繁盛活跃、使场面活跃、精神愉快、热闹的景象。反义词有:安静、寂静、冷清、肃静等。

间断:(连续的事情)中间隔断,不连接。反义词有:持续、连续、休止、延绵等。

11.本题考查找关键句及划分段落。

选段采用了总分的结构,第一句先总写了“除夕的热闹。”下文都是围绕这一句话展开叙述。能够概括短文主要内容的句子就是中心句,因此本段的中心句是“除夕真热闹”,在这一句下面画横线。

分层的时候,要仔细阅读短文,看看每句话写的是什么内容,然后把意思相近的句子归为一层。在这段话中“除夕真热闹”是总写,后面几句都是具体写除夕热闹的活动,因此用“∥”将这段话分两层,“∥”放在“除夕真热闹”和“家家赶做年菜,到处是酒肉的香味”中间。划分的依据是:这段话先总体写,再具体叙述除夕热闹的活动。

故选A。

12.本题考查文章内容理解。

“到处是酒肉的香味”这句话描述的是人们能够闻到的气味,因此是从嗅觉角度描写的;

“红红的对联”“各色的年画”等描述的是人们能够看到的景象,包括颜色和图案,因此是从视觉角度描写的;

“鞭炮声日夜不绝”这句话描述的是人们能够听到的声音,即鞭炮的响声,因此是从听觉角度描写的。

13.本题考查文章内容理解及课外知识积累。

仔细阅读短文,可以找出除夕的活动有:做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、灯火通宵、放鞭炮、吃团圆饭、守岁。课外知识积累部分,根据自己的积累,写出节日名称以及节日活动即可。

示例:我还知道中秋节,有赏月、吃月饼、玩花灯、赏桂花、饮桂花酒等活动。

14.沈从文 15.颜色 16. 语言 动作 17. 栗子 饭豆 花生仁 锅巴 腊八粥 18.选文主要写了八儿看到了腊八粥的制作过程。

【解析】14.本题考查作家作品。

《腊八粥》一课是小学语文六年级下册的内容,这篇课文是沈从文先生的小说。作者用非常细腻的笔触,通过小孩八儿的视角,写了他盼粥、分粥、猜粥、看粥、喝粥的过程,那份温馨甜蜜、其乐融融的家庭生活和浓郁的生活气息,都藏在了一碗腊八粥中。

15.本题考查文章内容理解。

结合文章第②自然段句子“总之,一切都成了如他所猜的样子了,但他却没想到今日粥的颜色是深褐。”可知粥的颜色是是八儿没想到的。

16.本题考查人物描写。

结合第④自然段句子“‘枣子同赤豆搁多了。’妈妈解释的结果,是拣了一枚大得特别吓人的赤枣给了八儿。”中“拣”可知本句使用了动作描写;从句子“妈妈解释的结果”之前的双引号可知本句使用了语言描写。

17.本题考查文章内容的理解。

结合文章第②自然段句子“他曾见过跌进黄焖鸡锅子里的一群栗子,不久就融掉了。饭豆煮得肿胀,那也是往常熬粥时常见的事。花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈。总之,一切都成了如他所猜的样子了,但他却没想到今日粥的颜色是深褐。”可知,栗子“融掉了”,饭豆“肿胀”,花生仁“脱了它的红外套”,锅巴“围了锅边成一圈”,这些句子运用拟人的修辞手法,形象地再现了熬腊八粥时花生、锅巴样子的变化。

18.本题考查文章内容理解。

概括文章的内容,讲清楚时间、人物、地点、干了什么事情。

文章主要讲了煮腊八粥的过程和八儿等着喝粥的心情。

19.例文:

家乡的春节

“百里不同风,千里不同俗。”在我眼中,家乡的春节是一年中最热闹、最具特色的节日。它就像一首激昂的乐章,每个音符都跳跃着欢乐的旋律;又似一幅绚丽的画卷,每一笔都描绘出浓浓的年味。

春节前的日子,家乡就像被按下了忙碌键。大人们纷纷开始筹备年货,采购各种美味佳肴、新衣新鞋,还会精心准备祭祀祖先的用品。小孩子们则兴奋地穿梭在大街小巷,盼望着新年快快到来。

到了除夕,家里家外都被打扫得干干净净,窗户上贴上了寓意吉祥的窗花,大门上贴上了喜庆的春联。夜幕降临,一家人围坐在一起,享用丰盛的年夜饭。饭桌上摆满了各式各样的美食,每一道菜都蕴含着美好的寓意。鱼象征着年年有余,饺子形似元宝,寓意着招财进宝。大家一边品尝美食,一边分享着过去一年的趣事,欢声笑语回荡在房间的每一个角落。

吃完年夜饭,我们便迫不及待地来到院子里放烟花。当绚丽的烟花在夜空中绽放,整个天空都被染成了五彩斑斓的画卷。那一声声清脆的爆炸声,仿佛是新年的钟声,在向我们诉说着新春的喜悦。放完烟花,一家人会守岁,共同迎接新年的到来。

大年初一,我们都穿上新衣,挨家挨户去给长辈拜年。每到一家,长辈们都会给我们发红包,祝福我们健康成长。走在村子里,处处都能听到“新年好”的问候声,每个人的脸上都洋溢着幸福的笑容。

家乡的春节,不仅有热闹的氛围,更承载着深厚的文化底蕴和浓浓的亲情。它像一条无形的纽带,将家乡的人们紧紧地联系在一起。那些独特的风俗,如同璀璨的明珠,镶嵌在我记忆的深处,让我永远难以忘怀。

【详解】本题考查书面表达能力。

一、审题。

本题考查话题作文,本次习作要求围绕家乡的某个节日风俗展开写作。关键词在于 “家乡”,这限定了写作的范围,需体现家乡独特的地域文化特色;“节日风俗” 则明确了写作内容,要着重描写节日期间特有的传统习俗,如节日的活动、饮食、装饰等方面。

二、立意。

通过描写家乡节日风俗,展现家乡独特的文化传统,表达对家乡文化的认同与传承之情。强调节日风俗在凝聚家人、邻里情感方面的作用,讲述在参与家乡节日风俗活动中的成长感悟。

三、写作思路。

开头:直接点明家乡给你留下深刻印象的节日,或者引用与节日相关的诗词、俗语等,营造节日氛围,引发读者兴趣。

中间:按照时间顺序或风俗活动的先后顺序,详细描写节日的各项风俗,在描述风俗的同时,穿插自己参与其中的经历和感受。除了描写风俗的表面形式,还应深入挖掘其背后的文化意义。

结尾:对全文进行总结,再次强调家乡节日风俗的独特魅力以及对自己的深远影响,升华对家乡、对传统文化的热爱之情。

20. 排比 简朴 胡杨不要温暖宜人的气候,不要土壤肥沃的山坡,不要替它们整枝施肥的种树人,只要有一抔沙土就能顽强生长。

【详解】本题考查修辞手法和词语造句。

(1)排比是把三个或以上结构类似、语气一致、意思相关或相同的句子排列起来。在这个句子中,“不要幕布,不要灯光,不要道具”这三个短语结构相似,语气一致,通过这种排比的表达方式,强调了藏戏表演在形式上不需要过多的外在条件和华丽的装饰,仅依靠“一鼓、一钹为其伴奏”就能进行,从而突出了藏戏简朴的特点。

(2)答案不唯一,合理即可,语句通顺,用上加点词语“不要……不要……不要……只要……”造句。

示例:面对困难,不要害怕,不要退缩,不要逃避,只要勇敢面对,就能战胜它。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐