6 将相和 课件 (共31张PPT)

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

部编版小学语文五年级上册

6 将相和

激趣导入

阅读单元提示,了解本单元学习重点:提高阅读速度。

激趣导入

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

快速识记成语。看看谁是班级的速读小能手。

初读感知

快速默读课文,记录所用时间。读时尽量连词成句地读,争取不回读。读完在课题边记下所用时间。交流读懂的内容。

交流方法

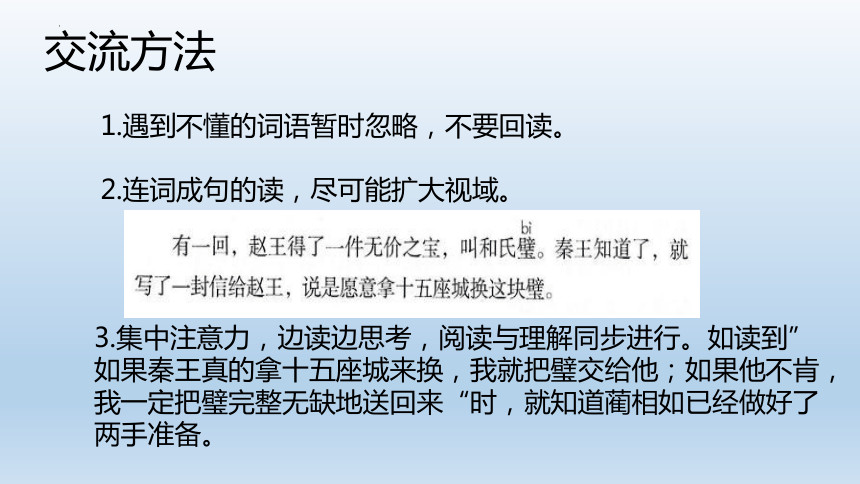

1.遇到不懂的词语暂时忽略,不要回读。

2.连词成句的读,尽可能扩大视域。

”我愿意“ “带着和氏璧” “到秦国去”

“我愿意带着和氏璧到秦国去

3.集中注意力,边读边思考,阅读与理解同步进行。如读到”如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他;如果他不肯,我一定把璧完整无缺地送回来“时,就知道蔺相如已经做好了两手准备。

“将”:

廉颇

“相”:

蔺相如

“和”:

和好

同心协力,保卫赵国。

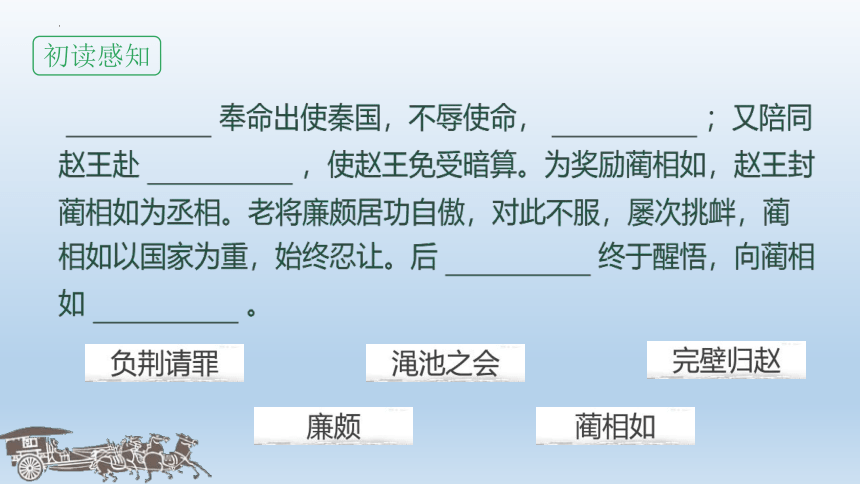

初读感知

(1)课文围绕“将相和”讲了三个小故事。

(2)引导学生根据小标题的提示,加上人物,理清人物关系,简单概括文章的主要内容。

完璧归赵

渑池会见

负荆请罪

将相之间是怎样由“不和”到“和”的?

故事之间有着怎样的关联?

抓关键情节,说一说每一个故事里将和相分别做了些什么,他们

为什么不和,又是怎样由不和到和?

初读感知

完璧归赵

快速读读《完璧归赵》这个小故事,想想这个故事的起因、经过、结果怎样?

起因:

经过:

结果:

秦王企图骗取赵国的和氏璧。

蔺相如机智勇敢斗秦王。

蔺相如完璧归赵,被封为上大夫。

璧,古代玉器的一种,平圆形,中间有孔。和氏璧是一块宝玉的名称,有一段不平凡的来历。

聚焦感悟

三、创设情境,聚焦具体事例,感悟人物特点

利用阅读方法再读课文,文中的哪些描写,突出人物的什么特点 在文中圈画出关键词,小组相互交流,然后汇报自己的理解。

蔺相如看这情形,知道秦王没有拿城换璧的诚意,就上前一步,说:“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。

从这段话中,你可以体会到什么?

蔺相如察言观色,知道秦王根本没有诚意拿城换璧。但是,和氏璧当时在秦王手里,如果硬上去夺,一是失礼,再者,秦王左右也会上来阻挡;如果直接指责秦王无信,讨还和氏璧,秦王非但不会承认,还会返咬一口,指责蔺相如无礼、小家子气。于是,蔺相如顺应秦王对和氏璧好奇、喜爱的心理,巧妙地将和氏璧要回手中,充分表现了他的机智勇敢。

蔺相如捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定。他理直气壮地说:“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋和璧就一块儿撞碎在这柱子上!”说着,他举起和氏璧就要往柱子上撞。

理直气壮,指理由充分,说话有气势。真是手中有璧,心中有底。蔺相如知道秦王特别喜欢这块璧,于是抓住秦王喜欢璧的心理,威胁秦王,吓唬秦王。一个“撞”字足以表现出蔺相如的勇敢无畏,也可看出他的才智过人。

“和氏璧几经送回赵国去了。您如果有诚意的话,先把十五座城交给我国,我们马上派人把璧送来,决不失信。不然,您杀了我也没有用,天下人都知道秦国是从来不讲信用的。”

蔺相如先说“和氏璧已经送回赵国去了”,说明主动权在赵国。然后讲清“您杀了我”的后果:没有用,还背上了不讲信用的名声。蔺相如既保全了和氏璧,也保护了自己,可谓步步为营。

聚焦感悟

三句话说话的对象不同,分别写了蔺相如面对赵王、秦王、门客时不同的说话语气。

从蔺相如的三句话中,发现什么异同。

句1蔺相如想了一会儿,说:“如果秦国提出用城换璧,我国却不答应,那理亏的是我们。如果我们把和氏璧给了秦国,秦国却不给我们十五座城,那理亏的就是他们。我愿意带着和氏壁到秦国去。如果秦王真的拿十五座城来换,我就把壁交给他;如果他不肯交出十五座城,我一定把璧完好无缺地送回来。

句2蔺相如看这情形,知道秦王没有拿城换璧的诚意,就上前一步,说:“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。”

蔺相如捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定。他怒发冲冠,说:“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和璧一起撞碎在这柱子上!”说着,他举起和氏壁就要向柱子上撞。

句3:“秦王我都不怕,还会怕廉将军吗 秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为有我们两个人在。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来攻打我们。我之所以避着廉将军,为的是我们赵国啊!”

蔺相如所做的一切,都是为了赵国,无论面对秦王的毫不畏惧,还是面对廉将军的谦让,都能感受到他的一心为国。

忠心耿耿出谋划策

据理力争毫不相让

耐心 礼让

渑池之会

故事《渑池之会》 时间 过了几年后

地点 渑池

人物 秦王、赵王、蔺相如、廉颇

事件 起因:秦王想占赵国便宜

经过:蔺相如勇斗秦王

结果:秦王吃亏,蔺相如被封为上卿

他走到秦王面前,说:“请您为赵王击缶。”秦王拒绝了。蔺相如再要求,秦王还是拒绝。蔺相如说:“您现在离我只有五步远。您不答应,我就跟您拼了!”

为了维护国家尊严,蔺相如将自己的生死置之度外,表现了非凡的勇气和智慧。

负荆请罪

说说负荆请罪这个故事的起因、经过、结果?

起因:

经过:

结果:

廉颇不服,想找机会羞辱蔺相如,将相之间产生矛盾。

蔺相如处处回避,忍辱退让。

廉颇负荆请罪,将相和好。

秦王我都不怕,会怕廉将军吗?大家知道,秦王不敢进攻我们赵国,就因为武有廉颇,文有蔺相如。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来打我们。我所以避着廉将军,为的是我们赵国呀!

蔺相如说的这段话包含着几层意思?说说你的理解。

两层意思:一层意思是说蔺相如回避廉颇并不是因为怕他,而是为了国家的利益,为国家着想。另一层意思是说将相“和”与“不和”与国家安危的关系:将相和,国家则安;将相不和,国家则危。“武有廉颇,文有蔺相如”,突出了廉颇、蔺相如在赵国的地位,同时也表现了秦国不敢攻打赵国的原因。这几句话,表现了蔺相如以国家利益为重、顾大局、识大体的高尚品质。

蔺相如与廉颇分别是怎样的人?

蔺相如:

廉颇:

勇敢机智、不畏强暴。以国家利益为重,顾大局、识大体。

勇于改过

聚焦感悟

文章大量笔墨写蔺相如,是否因为廉颇不重要

廉颇者,赵之良将也。赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐,大破之,取阳晋,拜为上卿,以勇气闻于诸侯。

知错就改,一心为国

聚焦感悟

( )好、( )睦、( )气、( )顺、( )谐

再次理解课题。

“家( )万事兴”“万事( )为贵”“政通人 ( )”

将相

迁移参透

四、巧借课文,迁移习作,渗透习作要求

作者借助具体事例关注人物细节,突出了人物特点,引导学生用上学过的方法写写老师。

初读感知

回顾辨别字音的方法:借助字义,区分读音。

侮辱

强逼

削弱

划归

击缶

鼓瑟

司马迁(前145或前135~ 前90年,卒于公元前90年,56岁终。)西汉史学家,文学家。字子长,司马迁10岁开始学习古文书传。20岁时,从京师长安南下漫游,足迹遍及江淮流域和中原地区,所到之处考察风俗,采集传说。不久仕为郎中,元封三年(公元前108年)司马迁继承其父司马谈之职,任太史令,掌管天文历法及皇家图籍。因替投降匈奴的李陵辩护,获罪下狱,受腐刑。出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了《史记》的撰写。

下课啦

部编版小学语文五年级上册

6 将相和

激趣导入

阅读单元提示,了解本单元学习重点:提高阅读速度。

激趣导入

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

快速识记成语。看看谁是班级的速读小能手。

初读感知

快速默读课文,记录所用时间。读时尽量连词成句地读,争取不回读。读完在课题边记下所用时间。交流读懂的内容。

交流方法

1.遇到不懂的词语暂时忽略,不要回读。

2.连词成句的读,尽可能扩大视域。

”我愿意“ “带着和氏璧” “到秦国去”

“我愿意带着和氏璧到秦国去

3.集中注意力,边读边思考,阅读与理解同步进行。如读到”如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他;如果他不肯,我一定把璧完整无缺地送回来“时,就知道蔺相如已经做好了两手准备。

“将”:

廉颇

“相”:

蔺相如

“和”:

和好

同心协力,保卫赵国。

初读感知

(1)课文围绕“将相和”讲了三个小故事。

(2)引导学生根据小标题的提示,加上人物,理清人物关系,简单概括文章的主要内容。

完璧归赵

渑池会见

负荆请罪

将相之间是怎样由“不和”到“和”的?

故事之间有着怎样的关联?

抓关键情节,说一说每一个故事里将和相分别做了些什么,他们

为什么不和,又是怎样由不和到和?

初读感知

完璧归赵

快速读读《完璧归赵》这个小故事,想想这个故事的起因、经过、结果怎样?

起因:

经过:

结果:

秦王企图骗取赵国的和氏璧。

蔺相如机智勇敢斗秦王。

蔺相如完璧归赵,被封为上大夫。

璧,古代玉器的一种,平圆形,中间有孔。和氏璧是一块宝玉的名称,有一段不平凡的来历。

聚焦感悟

三、创设情境,聚焦具体事例,感悟人物特点

利用阅读方法再读课文,文中的哪些描写,突出人物的什么特点 在文中圈画出关键词,小组相互交流,然后汇报自己的理解。

蔺相如看这情形,知道秦王没有拿城换璧的诚意,就上前一步,说:“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。

从这段话中,你可以体会到什么?

蔺相如察言观色,知道秦王根本没有诚意拿城换璧。但是,和氏璧当时在秦王手里,如果硬上去夺,一是失礼,再者,秦王左右也会上来阻挡;如果直接指责秦王无信,讨还和氏璧,秦王非但不会承认,还会返咬一口,指责蔺相如无礼、小家子气。于是,蔺相如顺应秦王对和氏璧好奇、喜爱的心理,巧妙地将和氏璧要回手中,充分表现了他的机智勇敢。

蔺相如捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定。他理直气壮地说:“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋和璧就一块儿撞碎在这柱子上!”说着,他举起和氏璧就要往柱子上撞。

理直气壮,指理由充分,说话有气势。真是手中有璧,心中有底。蔺相如知道秦王特别喜欢这块璧,于是抓住秦王喜欢璧的心理,威胁秦王,吓唬秦王。一个“撞”字足以表现出蔺相如的勇敢无畏,也可看出他的才智过人。

“和氏璧几经送回赵国去了。您如果有诚意的话,先把十五座城交给我国,我们马上派人把璧送来,决不失信。不然,您杀了我也没有用,天下人都知道秦国是从来不讲信用的。”

蔺相如先说“和氏璧已经送回赵国去了”,说明主动权在赵国。然后讲清“您杀了我”的后果:没有用,还背上了不讲信用的名声。蔺相如既保全了和氏璧,也保护了自己,可谓步步为营。

聚焦感悟

三句话说话的对象不同,分别写了蔺相如面对赵王、秦王、门客时不同的说话语气。

从蔺相如的三句话中,发现什么异同。

句1蔺相如想了一会儿,说:“如果秦国提出用城换璧,我国却不答应,那理亏的是我们。如果我们把和氏璧给了秦国,秦国却不给我们十五座城,那理亏的就是他们。我愿意带着和氏壁到秦国去。如果秦王真的拿十五座城来换,我就把壁交给他;如果他不肯交出十五座城,我一定把璧完好无缺地送回来。

句2蔺相如看这情形,知道秦王没有拿城换璧的诚意,就上前一步,说:“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。”

蔺相如捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定。他怒发冲冠,说:“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和璧一起撞碎在这柱子上!”说着,他举起和氏壁就要向柱子上撞。

句3:“秦王我都不怕,还会怕廉将军吗 秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为有我们两个人在。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来攻打我们。我之所以避着廉将军,为的是我们赵国啊!”

蔺相如所做的一切,都是为了赵国,无论面对秦王的毫不畏惧,还是面对廉将军的谦让,都能感受到他的一心为国。

忠心耿耿出谋划策

据理力争毫不相让

耐心 礼让

渑池之会

故事《渑池之会》 时间 过了几年后

地点 渑池

人物 秦王、赵王、蔺相如、廉颇

事件 起因:秦王想占赵国便宜

经过:蔺相如勇斗秦王

结果:秦王吃亏,蔺相如被封为上卿

他走到秦王面前,说:“请您为赵王击缶。”秦王拒绝了。蔺相如再要求,秦王还是拒绝。蔺相如说:“您现在离我只有五步远。您不答应,我就跟您拼了!”

为了维护国家尊严,蔺相如将自己的生死置之度外,表现了非凡的勇气和智慧。

负荆请罪

说说负荆请罪这个故事的起因、经过、结果?

起因:

经过:

结果:

廉颇不服,想找机会羞辱蔺相如,将相之间产生矛盾。

蔺相如处处回避,忍辱退让。

廉颇负荆请罪,将相和好。

秦王我都不怕,会怕廉将军吗?大家知道,秦王不敢进攻我们赵国,就因为武有廉颇,文有蔺相如。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来打我们。我所以避着廉将军,为的是我们赵国呀!

蔺相如说的这段话包含着几层意思?说说你的理解。

两层意思:一层意思是说蔺相如回避廉颇并不是因为怕他,而是为了国家的利益,为国家着想。另一层意思是说将相“和”与“不和”与国家安危的关系:将相和,国家则安;将相不和,国家则危。“武有廉颇,文有蔺相如”,突出了廉颇、蔺相如在赵国的地位,同时也表现了秦国不敢攻打赵国的原因。这几句话,表现了蔺相如以国家利益为重、顾大局、识大体的高尚品质。

蔺相如与廉颇分别是怎样的人?

蔺相如:

廉颇:

勇敢机智、不畏强暴。以国家利益为重,顾大局、识大体。

勇于改过

聚焦感悟

文章大量笔墨写蔺相如,是否因为廉颇不重要

廉颇者,赵之良将也。赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐,大破之,取阳晋,拜为上卿,以勇气闻于诸侯。

知错就改,一心为国

聚焦感悟

( )好、( )睦、( )气、( )顺、( )谐

再次理解课题。

“家( )万事兴”“万事( )为贵”“政通人 ( )”

将相

迁移参透

四、巧借课文,迁移习作,渗透习作要求

作者借助具体事例关注人物细节,突出了人物特点,引导学生用上学过的方法写写老师。

初读感知

回顾辨别字音的方法:借助字义,区分读音。

侮辱

强逼

削弱

划归

击缶

鼓瑟

司马迁(前145或前135~ 前90年,卒于公元前90年,56岁终。)西汉史学家,文学家。字子长,司马迁10岁开始学习古文书传。20岁时,从京师长安南下漫游,足迹遍及江淮流域和中原地区,所到之处考察风俗,采集传说。不久仕为郎中,元封三年(公元前108年)司马迁继承其父司马谈之职,任太史令,掌管天文历法及皇家图籍。因替投降匈奴的李陵辩护,获罪下狱,受腐刑。出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了《史记》的撰写。

下课啦

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地