2016届高中历史课程教材改革的新思路 “培养学生的历史学科核心素养” (共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016届高中历史课程教材改革的新思路 “培养学生的历史学科核心素养” (共49张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件49张PPT。培养学生的历史学科核心素养

——历史课程教材改革的新思路 历史

当前,教育部组织专家研制高中课程

标准,高中历史课程将发生重大变化。

此次高中课标修订,重点要解决三个问题:

1.制订新课程方案,突出

课程的多样性、选择性。

2.研制我国学生跨学科核

心素养和学科核心素养。

3.将基于核心素养的学业

质量标准融入课程标准。

为什么要提出核心素养★贯彻立德树人、社会主义核心价值观和党的教育方针,

深入回答“培养什么人,怎样培养人”的问题。

★体现国际课程改革新趋势,适应信息时代和知识社会

对人的发展的新要求。

★转变育人模式,实现从学科本位、知识本位到育人本位、

学生素养发展本位的转型。

★实现课程内容的转化、整合与优化,确立以学生素养发

展为指向的跨学科整体育人观念。

★实现学习方式和教学模式的根本转型,在真实问题情境

中培养自主、合作与探究精神,促进学生素养的发展。

★破解评价瓶颈,改变过分关注知识和标准答案的现状。?

什么是核心素养

一核心素养 核心素养(key competence)

素养不只是知识和技能。它是在特定情

境中,通过利用和调动心理社会资源(包括

技能和态度)、以满足复杂需要的能力。

例如,有效交往能力是一种素养,它可

能利用一个人的语言知识、实用性信息技术

技能,以及对其交往对象的态度。

——经济合作与发展组织(OECD)的报告 核心素养是个体在面对复杂的、不确定的现实

生活情境时,能够综合运用特定学习方式下所

孕育出来的

* 学科和跨学科的观念、思维模式和探究技能,

* 结构化的学科和跨学科的知识和技能,

* 世界观、人生观和价值观在内的动力系统,

在分析情境,提出问题,解决问题,交流结果

的过程中表现出来的综合性品质。

核心素养是学生在接受

相应学段的教育过程中,

逐步形成的适应个人终

身发展和社会发展需要

的必备品格和关键能力。历史

基本特征

核心素养是最关键、最必要的共同素养

核心素养是知识、技能和态度等的综合表现

核心素养可以通过教育形成并获得发展

核心素养具有发展连续性和阶段性

核心素养兼具个人价值和社会价值

核心素养的作用发挥具有整合性

学生发展

核心素养社会

责任学生核心素养的总框架国家

认同国际

理解人文

底蕴科学

精神审美

情趣学会

学习身心

健康实践

创新

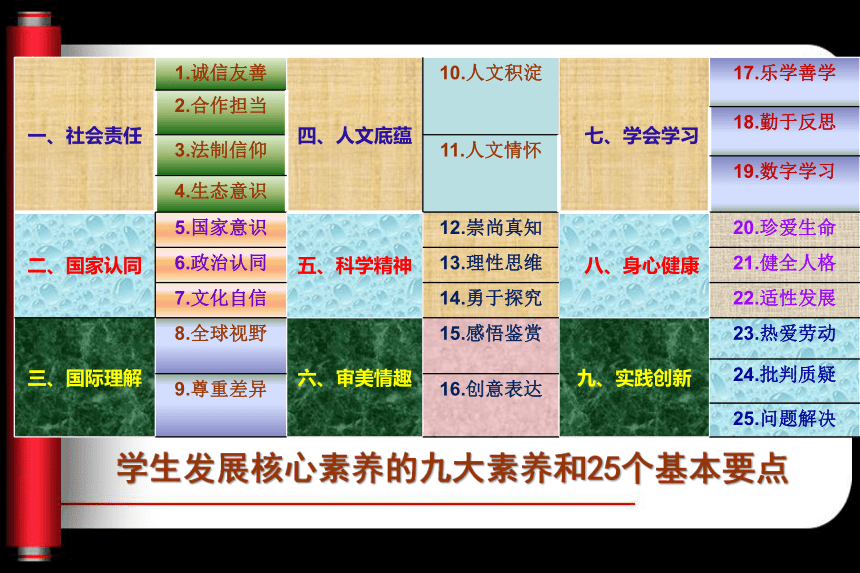

学生发展核心素养的九大素养和25个基本要点 历史学科核心素养

二历史核心素养

什么是学科核心素养

是学科育人价值的集中体现

是核心素养在特定学科的具体化

带有鲜明的学科特色,依托于具体学科的知识体系

是学生学习该学科之后所形成的、具有学科特点的

思维品质和关键成就

历史素养是人文素养的重要组成部

分之一,是学生在接受历史教育过程

中逐步形成的基本知识、关键能力

和方法、情感态度和价值观等的综

合表现,是学生通过历史学习能够

体现出的带有历史学科特性的品质。 学科本质观 学科核心素养确定学科核心素养的思路 内涵 学科育人价值 对学生发

展的价值 主要表现 历史学的本质,是对历史的认识,即在一定的历史观的指导下对人类历史的阐释。 普通高中历史课程的育人功能,重在引导学生从多角度对历史进行认识,拓展历史视野,发展历史思维,使学生在探究历史的过程中形成自己对历史的正确认识。

确定历史核心素养的依据 对历史进行认识要将所认识的史事置于具

体的时空条件下进行考察对史事的推理和论证必须依据可靠的史料作为证据要从历史实际的角度客观地看待和理解过去的事情所有的历史叙述在本质上是一种对过去事情的解释任何历史阐释都蕴含着一定的思想观念和价值判断 时空观念 史料实证 历史理解 历史解释历史价值观建构正确的历史认识

历史学科

核心素养 史料

实证 时空

观念 历史

理解 历史

解释 历史

价值观 历史的时空观念是指历史时序观念和历史地理观念。任何历史事物都是在特定的、具体的历史时间和地理条件下发生的。只有将史事置于历史进程的时空框架当中,才能显示出它们存在的意义。历史学科的知识是建构在历史时空基础上的,对历史的认识必须从时空观念的角度出发。时空观念 历史是一门注重逻辑推理和严密论证的实证性的人文社会学科。对历史的探究是以求真求实为目标,以史料为依据,通过对史料的辨析,将符合史实的材料作为证据,进而形成对历史的正确、客观的认识。对史料的研习与运用,既是历史学习与研究的重要方法,也是解释历史和评判历史的重要能力体现。史料实证 历史是过去发生的事情,今人要对历史有正确的认识,需要从历史的角度上尽可能客观地、实事求是地看待和理解过去的事物。对历史事件的发生、进程、结果及性质、影响等,对历史人物的言行、贡献、历史地位等,对历史现象的出现、状态、波及、后果等的认识,都需要将其放在历史的条件中进行具体的考察。只有设身处地、尽可能符合历史实际地对史事加以理解,只有从历史发展的视野中理解历史的变化与延续、继承与发展,才能对历史作出正确、客观、辩证的认识。历史理解 所有的历史叙述在本质上都是一种对过去的阐释和评判,既包含了叙述者对史事描述的整理与组合,又体现了叙述者对历史的立场、观念等。人们通过多种不同的方式解释历史和评价历史,对历史事物进行价值判断。历史评判是建立在对史事的掌握、理解、解释的基础上的,也是历史观、价值观和世界观的体现。历史解释 历史研究所追寻的是求真、求通、立德。“求真”指的是对历史的探究是以不断接近历史的真实为目的;“求通”是指“通古今之变、成一家之言”,揭示历史发展的趋势;“立德”是指历史中蕴含着丰富的思想观念、文化传统、情感认同、价值取向,提供了历史的经验、人生的哲理和人类的共同追求。任何对历史的阐释和评判,都蕴含着一定的思想观念和价值判断。历史价值观 学业质量标准

三学业质量标准 什么是学业质量标准?

学业质量标准指基础教育阶段的学

生在完成各学段教育,或结束基础

教育阶段教育时,应该具备的各种

核心素养,以及在这些素养上应该

达到的具体水平的明确界定和描述。 制定学业质量标准的重要意义

改变过去的考查只是测评学生对知识

的了解和运用,将学业考查指向核心

素养,从而使教育的总目标、学科教

学目标、课程的设计与实施、学业质

量等,都围绕着学生核心素养的发展。 学业质量标准的研制思路 学科核心素养

水平划分 结合课程内容的

学业质量标准 学科课程

内容结构 汇总的

学业质量标准 阶段性的

学业质量水平 模块的

学业要求 历史学科学业质量标准

1.标准暂定为四级,水平1为

最低等级,水平4为最高等级。

2.水平2以上的等级,每高一

级水平的表现涵盖前一级表现。

3.暂时以3级水平为合格水平。 历史的时序观念

辨识历史叙述中时间的不

同表达方式,理解其意义 将史事置于特定的时间框

架下,认识史事来龙去脉运用特定的时间术语叙述

史事,理解历史上的变化在独立探究中用恰当的时

序对历史进行合理的解释 历史材料的运用

区分不同类型史料,从

获取的材料中提取信息认识史料的价值及作用,

尝试运用史料作为证据利用不同类型史料的长处,

进行互证,做出合理解释辨识史料作者的意图,恰当

地运用材料建构自己的叙述 试题示例 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。 ——摘编自《康南海自编年谱》等 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。” “由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。” ——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

问题:(1)评析材料一、二论点所依据的不同类型史料的价值。

(2)根据材料一、二,概述士大夫阶层对甲午战争失败的反应。

试题示例 本题所考查的核心素养为史料实证的水平,重点考查学生能否对

材料进行比较、分析和甄别,并能够利用材料构建自己的论述。

材料一属于个人回忆,记述者本人为当事人,反映了记述者从自身立

场出发对史实的记载,对研究记述者或史实有较高史料价值;但由于

个人回忆包含记述者的主观意图,因此有时记述的并非是真实的历史。

材料二属于史学研究,作者查阅了大量宫廷档案。档案是原始性的第

一手资料,客观性和真实性较高,与回忆录相比具有较高的史料价值。

对问题(1)的解答,如果能够知道材料一是个人回忆,材料二是

历史档案,可达到水平1;在此基础上,能够对这两类史料的价值

进行说明或分析,可达到水平2。

对问题(2)的解答,在论证士大夫阶层对甲午战争失败的反应中,

能够涉及到材料的内容,可达到水平1;能够对这两则材料进行比

对,并据此作为论述的证据,说明两则材料中相同的记述更接近于

历史真实,而记述存在差异的内容需要辨析,可达到水平2。

评析材料一、二论点所依据的不同类型史料的价值。

(2)根据材料一、二,概述士大夫阶层对甲午战争失败的反应。 评析材料一、二论点所依据的不同类型史料的价值。

(2)根据材料一、二,概述士大夫阶层对甲午战争失败的反应。 评析材料一、二论点所依据的不同类型史料的价值。

(2)根据材料一、二,概述士大夫阶层对甲午战争失败的反应。 总之,当前历史教学的改革体现在:

由对知识的知晓转化为对知识的理解

由对史事的记忆转化为对历史的思考

由对知识的接受转化为对历史的探究

由对教材的复述转化为对历史的建构

由对升学的追求转化为对素养的培养 历史课程内容的编制

四历史课程 必 修 选修Ⅰ 选修Ⅱ 中外历史纲要

模块1

国家制度与

社会治理的演进 模块2

经济与社会生活

的变迁 模块3

文化交流与传播

的历程 模块1

史学入门 模块2

史料研读 从中国史和世界史两个角度,揭示人类历史发展的基本过程。通过重大历史事件、人物和现象,展现人类社会从古至今、从低级到高级、从分散到整体的发展和发展的总趋势,是高中历史学习的基本内容。 必修课程

中外历史纲要 选修Ⅰ的主要内容 选择政治体制、官员的选拔与管理、法律与教化、民族

关系与国家关系、基层治理与社会保障、货币发行与财

政收入等专题,使学生了解国家治理的发展,了解制度

文明的进程,确立制度自信。选择食物生产与社会生活、劳动工具与劳作方式、商业

贸易与日常生活、区域开发与生态环境、村落、城镇与

居住环境、交通与社会变迁、医疗与公共卫生等专题,

使学生认识经济发展及科技改变生活。选择人口迁徙与文化认同、商业贸易与文化交流、战争与文化碰撞、宗教传播与文化景观、文化的传承于保护、信息革命与人类文化共享等专题,使学生认识文化的交流与传播促进了文化发展和文化的多元性。国家制度与社会治理的演进经济与社会生活的变迁文化交流与传播的历程 选修Ⅱ的主要内容 内容涉及历史观、史学优秀传统、读史常识、史料的作用、探究历史的方法、历史的解释与评判、历史工具书及信息检索、历史论文的写作等,使学生掌握历史探究的基本知识与技能,进一步提升历史核心素养。内容涉及史料搜集与运用的方法、各种文字史料、实物史料、图像史料、口述史料的研读,以及综合运用史料的方法,通过阅读与探究的活动,使学生理解史料的作用并尝试运用史料,进一步提升历史核心素养。史学

入门史料

研读 新的高中课程标准将有较大的

变化,对高中历史教学必将产

生很大影响。在研制的过程中,

非常希望一线的老师们能够提

出建议,以使新课标更适于高

中历史教学改革与发展的需要。谢 谢 各位

——历史课程教材改革的新思路 历史

当前,教育部组织专家研制高中课程

标准,高中历史课程将发生重大变化。

此次高中课标修订,重点要解决三个问题:

1.制订新课程方案,突出

课程的多样性、选择性。

2.研制我国学生跨学科核

心素养和学科核心素养。

3.将基于核心素养的学业

质量标准融入课程标准。

为什么要提出核心素养★贯彻立德树人、社会主义核心价值观和党的教育方针,

深入回答“培养什么人,怎样培养人”的问题。

★体现国际课程改革新趋势,适应信息时代和知识社会

对人的发展的新要求。

★转变育人模式,实现从学科本位、知识本位到育人本位、

学生素养发展本位的转型。

★实现课程内容的转化、整合与优化,确立以学生素养发

展为指向的跨学科整体育人观念。

★实现学习方式和教学模式的根本转型,在真实问题情境

中培养自主、合作与探究精神,促进学生素养的发展。

★破解评价瓶颈,改变过分关注知识和标准答案的现状。?

什么是核心素养

一核心素养 核心素养(key competence)

素养不只是知识和技能。它是在特定情

境中,通过利用和调动心理社会资源(包括

技能和态度)、以满足复杂需要的能力。

例如,有效交往能力是一种素养,它可

能利用一个人的语言知识、实用性信息技术

技能,以及对其交往对象的态度。

——经济合作与发展组织(OECD)的报告 核心素养是个体在面对复杂的、不确定的现实

生活情境时,能够综合运用特定学习方式下所

孕育出来的

* 学科和跨学科的观念、思维模式和探究技能,

* 结构化的学科和跨学科的知识和技能,

* 世界观、人生观和价值观在内的动力系统,

在分析情境,提出问题,解决问题,交流结果

的过程中表现出来的综合性品质。

核心素养是学生在接受

相应学段的教育过程中,

逐步形成的适应个人终

身发展和社会发展需要

的必备品格和关键能力。历史

基本特征

核心素养是最关键、最必要的共同素养

核心素养是知识、技能和态度等的综合表现

核心素养可以通过教育形成并获得发展

核心素养具有发展连续性和阶段性

核心素养兼具个人价值和社会价值

核心素养的作用发挥具有整合性

学生发展

核心素养社会

责任学生核心素养的总框架国家

认同国际

理解人文

底蕴科学

精神审美

情趣学会

学习身心

健康实践

创新

学生发展核心素养的九大素养和25个基本要点 历史学科核心素养

二历史核心素养

什么是学科核心素养

是学科育人价值的集中体现

是核心素养在特定学科的具体化

带有鲜明的学科特色,依托于具体学科的知识体系

是学生学习该学科之后所形成的、具有学科特点的

思维品质和关键成就

历史素养是人文素养的重要组成部

分之一,是学生在接受历史教育过程

中逐步形成的基本知识、关键能力

和方法、情感态度和价值观等的综

合表现,是学生通过历史学习能够

体现出的带有历史学科特性的品质。 学科本质观 学科核心素养确定学科核心素养的思路 内涵 学科育人价值 对学生发

展的价值 主要表现 历史学的本质,是对历史的认识,即在一定的历史观的指导下对人类历史的阐释。 普通高中历史课程的育人功能,重在引导学生从多角度对历史进行认识,拓展历史视野,发展历史思维,使学生在探究历史的过程中形成自己对历史的正确认识。

确定历史核心素养的依据 对历史进行认识要将所认识的史事置于具

体的时空条件下进行考察对史事的推理和论证必须依据可靠的史料作为证据要从历史实际的角度客观地看待和理解过去的事情所有的历史叙述在本质上是一种对过去事情的解释任何历史阐释都蕴含着一定的思想观念和价值判断 时空观念 史料实证 历史理解 历史解释历史价值观建构正确的历史认识

历史学科

核心素养 史料

实证 时空

观念 历史

理解 历史

解释 历史

价值观 历史的时空观念是指历史时序观念和历史地理观念。任何历史事物都是在特定的、具体的历史时间和地理条件下发生的。只有将史事置于历史进程的时空框架当中,才能显示出它们存在的意义。历史学科的知识是建构在历史时空基础上的,对历史的认识必须从时空观念的角度出发。时空观念 历史是一门注重逻辑推理和严密论证的实证性的人文社会学科。对历史的探究是以求真求实为目标,以史料为依据,通过对史料的辨析,将符合史实的材料作为证据,进而形成对历史的正确、客观的认识。对史料的研习与运用,既是历史学习与研究的重要方法,也是解释历史和评判历史的重要能力体现。史料实证 历史是过去发生的事情,今人要对历史有正确的认识,需要从历史的角度上尽可能客观地、实事求是地看待和理解过去的事物。对历史事件的发生、进程、结果及性质、影响等,对历史人物的言行、贡献、历史地位等,对历史现象的出现、状态、波及、后果等的认识,都需要将其放在历史的条件中进行具体的考察。只有设身处地、尽可能符合历史实际地对史事加以理解,只有从历史发展的视野中理解历史的变化与延续、继承与发展,才能对历史作出正确、客观、辩证的认识。历史理解 所有的历史叙述在本质上都是一种对过去的阐释和评判,既包含了叙述者对史事描述的整理与组合,又体现了叙述者对历史的立场、观念等。人们通过多种不同的方式解释历史和评价历史,对历史事物进行价值判断。历史评判是建立在对史事的掌握、理解、解释的基础上的,也是历史观、价值观和世界观的体现。历史解释 历史研究所追寻的是求真、求通、立德。“求真”指的是对历史的探究是以不断接近历史的真实为目的;“求通”是指“通古今之变、成一家之言”,揭示历史发展的趋势;“立德”是指历史中蕴含着丰富的思想观念、文化传统、情感认同、价值取向,提供了历史的经验、人生的哲理和人类的共同追求。任何对历史的阐释和评判,都蕴含着一定的思想观念和价值判断。历史价值观 学业质量标准

三学业质量标准 什么是学业质量标准?

学业质量标准指基础教育阶段的学

生在完成各学段教育,或结束基础

教育阶段教育时,应该具备的各种

核心素养,以及在这些素养上应该

达到的具体水平的明确界定和描述。 制定学业质量标准的重要意义

改变过去的考查只是测评学生对知识

的了解和运用,将学业考查指向核心

素养,从而使教育的总目标、学科教

学目标、课程的设计与实施、学业质

量等,都围绕着学生核心素养的发展。 学业质量标准的研制思路 学科核心素养

水平划分 结合课程内容的

学业质量标准 学科课程

内容结构 汇总的

学业质量标准 阶段性的

学业质量水平 模块的

学业要求 历史学科学业质量标准

1.标准暂定为四级,水平1为

最低等级,水平4为最高等级。

2.水平2以上的等级,每高一

级水平的表现涵盖前一级表现。

3.暂时以3级水平为合格水平。 历史的时序观念

辨识历史叙述中时间的不

同表达方式,理解其意义 将史事置于特定的时间框

架下,认识史事来龙去脉运用特定的时间术语叙述

史事,理解历史上的变化在独立探究中用恰当的时

序对历史进行合理的解释 历史材料的运用

区分不同类型史料,从

获取的材料中提取信息认识史料的价值及作用,

尝试运用史料作为证据利用不同类型史料的长处,

进行互证,做出合理解释辨识史料作者的意图,恰当

地运用材料建构自己的叙述 试题示例 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。 ——摘编自《康南海自编年谱》等 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。” “由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。” ——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

问题:(1)评析材料一、二论点所依据的不同类型史料的价值。

(2)根据材料一、二,概述士大夫阶层对甲午战争失败的反应。

试题示例 本题所考查的核心素养为史料实证的水平,重点考查学生能否对

材料进行比较、分析和甄别,并能够利用材料构建自己的论述。

材料一属于个人回忆,记述者本人为当事人,反映了记述者从自身立

场出发对史实的记载,对研究记述者或史实有较高史料价值;但由于

个人回忆包含记述者的主观意图,因此有时记述的并非是真实的历史。

材料二属于史学研究,作者查阅了大量宫廷档案。档案是原始性的第

一手资料,客观性和真实性较高,与回忆录相比具有较高的史料价值。

对问题(1)的解答,如果能够知道材料一是个人回忆,材料二是

历史档案,可达到水平1;在此基础上,能够对这两类史料的价值

进行说明或分析,可达到水平2。

对问题(2)的解答,在论证士大夫阶层对甲午战争失败的反应中,

能够涉及到材料的内容,可达到水平1;能够对这两则材料进行比

对,并据此作为论述的证据,说明两则材料中相同的记述更接近于

历史真实,而记述存在差异的内容需要辨析,可达到水平2。

评析材料一、二论点所依据的不同类型史料的价值。

(2)根据材料一、二,概述士大夫阶层对甲午战争失败的反应。 评析材料一、二论点所依据的不同类型史料的价值。

(2)根据材料一、二,概述士大夫阶层对甲午战争失败的反应。 评析材料一、二论点所依据的不同类型史料的价值。

(2)根据材料一、二,概述士大夫阶层对甲午战争失败的反应。 总之,当前历史教学的改革体现在:

由对知识的知晓转化为对知识的理解

由对史事的记忆转化为对历史的思考

由对知识的接受转化为对历史的探究

由对教材的复述转化为对历史的建构

由对升学的追求转化为对素养的培养 历史课程内容的编制

四历史课程 必 修 选修Ⅰ 选修Ⅱ 中外历史纲要

模块1

国家制度与

社会治理的演进 模块2

经济与社会生活

的变迁 模块3

文化交流与传播

的历程 模块1

史学入门 模块2

史料研读 从中国史和世界史两个角度,揭示人类历史发展的基本过程。通过重大历史事件、人物和现象,展现人类社会从古至今、从低级到高级、从分散到整体的发展和发展的总趋势,是高中历史学习的基本内容。 必修课程

中外历史纲要 选修Ⅰ的主要内容 选择政治体制、官员的选拔与管理、法律与教化、民族

关系与国家关系、基层治理与社会保障、货币发行与财

政收入等专题,使学生了解国家治理的发展,了解制度

文明的进程,确立制度自信。选择食物生产与社会生活、劳动工具与劳作方式、商业

贸易与日常生活、区域开发与生态环境、村落、城镇与

居住环境、交通与社会变迁、医疗与公共卫生等专题,

使学生认识经济发展及科技改变生活。选择人口迁徙与文化认同、商业贸易与文化交流、战争与文化碰撞、宗教传播与文化景观、文化的传承于保护、信息革命与人类文化共享等专题,使学生认识文化的交流与传播促进了文化发展和文化的多元性。国家制度与社会治理的演进经济与社会生活的变迁文化交流与传播的历程 选修Ⅱ的主要内容 内容涉及历史观、史学优秀传统、读史常识、史料的作用、探究历史的方法、历史的解释与评判、历史工具书及信息检索、历史论文的写作等,使学生掌握历史探究的基本知识与技能,进一步提升历史核心素养。内容涉及史料搜集与运用的方法、各种文字史料、实物史料、图像史料、口述史料的研读,以及综合运用史料的方法,通过阅读与探究的活动,使学生理解史料的作用并尝试运用史料,进一步提升历史核心素养。史学

入门史料

研读 新的高中课程标准将有较大的

变化,对高中历史教学必将产

生很大影响。在研制的过程中,

非常希望一线的老师们能够提

出建议,以使新课标更适于高

中历史教学改革与发展的需要。谢 谢 各位

同课章节目录