人教新课标版《必修二》(高一)目标分类导学案 第1课 发达古代农业

文档属性

| 名称 | 人教新课标版《必修二》(高一)目标分类导学案 第1课 发达古代农业 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-02 10:17:12 | ||

图片预览

文档简介

第1课 发达古代农业

【课标要求】知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度;了解古代中国农业经济的基本特点。

【学习目标】

1.知识与能力:了解中国农业起源、发展概况及古代的小农经济,理解中国古代农业生产的特点。

2.过程与方法:

①通过对古代农业土地制度、生产组织方式、生产工具演变、生产模式发展等分类归纳与总结,培养学生阅读教材的能力、自我知识重组与构建的能力。

②从文明史观视角,通过问题探究,理解传统农业精耕细作特点和小农经济发展模式对文明发展的影响。

3.情感态度与价值观:①我国是世界农业发源地之一,古代农业起源早,耕作技术先进,居于古代世界的领先地位。

②生产力的发展是推动社会发展的根本原因,树立正确的发展观。

教学重点:男耕女织的小农经济、精耕细作农业技术特点的形成

教学难点:古代小农经济的发展模式对中华文明演进产生的深远影响

【发现历史与构建历史】

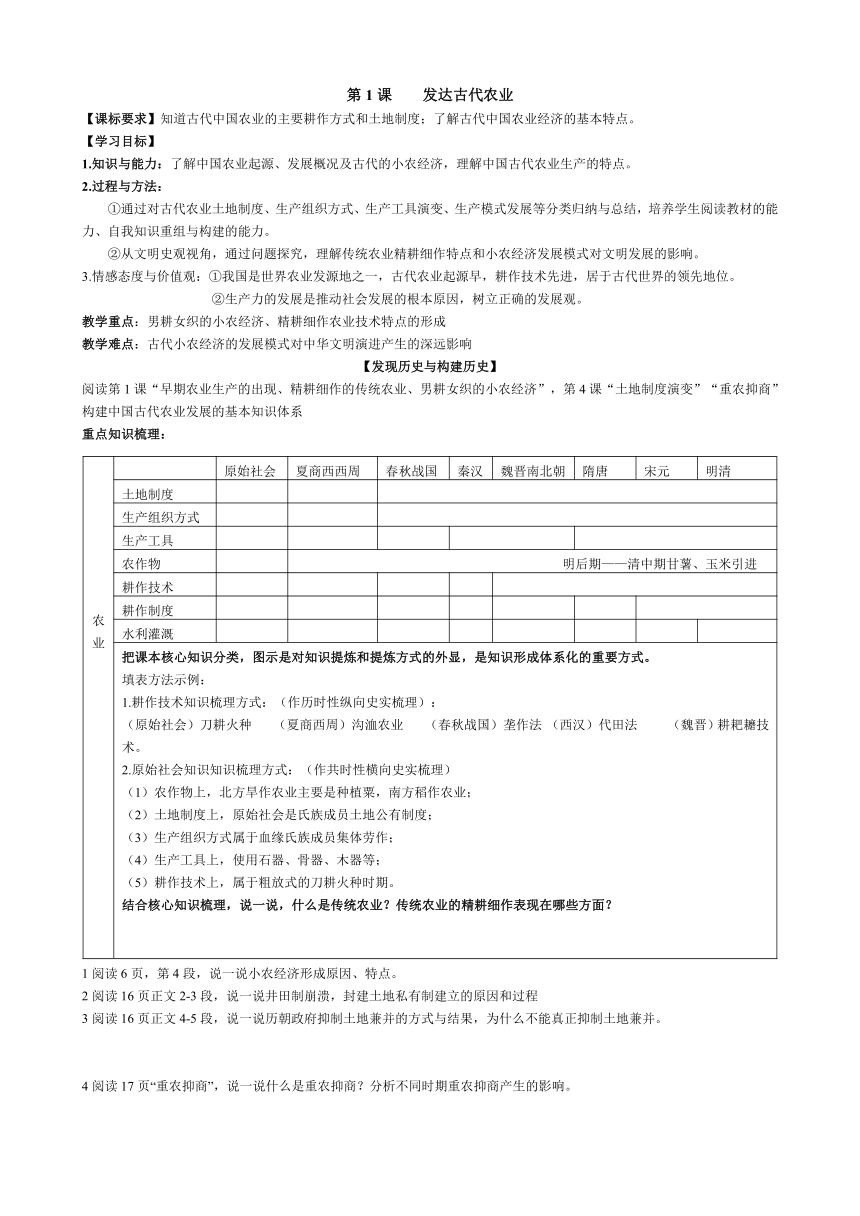

农业 原始社会 夏商西西周 春秋战国 秦汉 魏晋南北朝 隋唐 宋元 明清

土地制度

生产组织方式

生产工具

农作物 明后期——清中期甘薯、玉米引进

耕作技术

耕作制度

水利灌溉

把课本核心知识分类,图示是对知识提炼和提炼方式的外显,是知识形成体系化的重要方式。填表方法示例:1.耕作技术知识梳理方式:(作历时性纵向史实梳理):(原始社会)刀耕火种 (夏商西周)沟洫农业 (春秋战国)垄作法 (西汉)代田法 (魏晋)耕耙耱技术。2.原始社会知识知识梳理方式:(作共时性横向史实梳理)(1)农作物上,北方旱作农业主要是种植粟,南方稻作农业;(2)土地制度上,原始社会是氏族成员土地公有制度;(3)生产组织方式属于血缘氏族成员集体劳作;(4)生产工具上,使用石器、骨器、木器等;(5)耕作技术上,属于粗放式的刀耕火种时期。结合核心知识梳理,说一说,什么是传统农业?传统农业的精耕细作表现在哪些方面?

阅读第1课“早期农业生产的出现、精耕细作 ( http: / / www.21cnjy.com )的传统农业、男耕女织的小农经济”,第4课“土地制度演变”“重农抑商”构建中国古代农业发展的基本知识体系

重点知识梳理:

1阅读6页,第4段,说一说小农经济形成原因、特点。

2阅读16页正文2-3段,说一说井田制崩溃,封建土地私有制建立的原因和过程

3阅读16页正文4-5段,说一说历朝政府抑制土地兼并的方式与结果,为什么不能真正抑制土地兼并。

4阅读17页“重农抑商”,说一说什么是重农抑商?分析不同时期重农抑商产生的影响。

A知识理解型阅读:

1.历史上中国与欧洲的人口约略相近,中国耕 ( http: / / www.21cnjy.com )地面积与所承受人口数量之间的矛盾十分突出。直至今日,我国人均占有耕地面积尚不足世界平均水平的1/4,古代中国和现代中国农业的精耕细作便成为不可逆转的历史进程。

精耕细作是现代人对中国古代传统农业精华的一 ( http: / / www.21cnjy.com )种概括,指的是在一定面积的土地上投人较多的生产资料或劳动,采用先进的技术措施(如生产工具的革新、灌溉、施肥技术等),进行细致耕作,从而提高单位面积产量来增加产品总量的农业生产技术体系。它强调集约经营、少种多收,是中国古代农民的伟大创造,为中华文明持续而不间断的发展奠定了重要基础。

中国与欧州古代农耕经济自然条件比较(邓拓《中国灾荒史》)

农耕面积 土壤条件 气候

欧洲 欧洲平均海拔只有三四百米,宜于农业的平原面积有100亿亩,占其全部面积的57% 欧洲全州无低纬度土壤,高纬度的灰化土是全欧面积最大的土壤,其次是褐色土、棕色、森林土等,均有良好的蓄水性与可耕性 欧洲山脉不高,多为东西走向,极地海洋气团可由大西洋沿岸直达乌拉尔山,全州多属温带海洋性气候,雨量均匀,较少灾害

中国 中国平原面积12亿亩,仅占国土面积的8.5%;即使加上海拔500米以下的丘陵地带,理论可耕面积也只是19亿亩,为欧洲平原面积的1/7 中国的农业地区除东北外,绝大部分土壤属物理性状较差的盐碱、红壤等。战国时期商鞅说当时全国土地中“恶田居什四,良田居什二” 中国的山脉纵横交错,地形复 ( http: / / www.21cnjy.com )杂,全国大部分地区又处于西北大陆干旱风与东南海洋风之间,雨量分布不匀。全国季降水变率每每超过50%,易于形成灾害性天气。

2土地制度和租佃经济

秦代以后,土地制度基本格局:一是土地国 ( http: / / www.21cnjy.com )有与私有并存而私有制渐居主导。土地私有分为土地所有和自耕农土地所有两种形态,以唐中叶均田制(土地国有制度)被破坏为界限,此前国有土地和自耕农土地占较大比重,此后国有土地减少,自耕农土地难逃被兼并的厄运,地主土地所有制占据优势。以明清为例,初期自耕农占耕地都在一半左右,中后期则占十分之一,大量田产转为地主占有。顾炎武说“汉唐土地多为豪民所有”,宋代以后占有土地称“田主”,土地占有者日益由具备政治权势和身份的豪族地主转向平民化的庶族地主。出现了田产崇拜。五代-宋以降,土地私有化向纵深发展还有一个表现,便是官田的私田化和官租的私租化,即国家所占有的一部分田产,也要按照比较先进的私田方式进行经营和征收田租。第二,土地可以自由买卖,自战国至明清土地自由买卖渐成风习加上实行诸子分户析产,以及频繁的政治动荡,引起权力和财产不断再分配土地。土地买卖转手买卖非常频繁。带来严重后果贵族等级制度渐趋淡化,社会等级结构松弛无序。第三,单家独户经营,男耕女织的小农业占主导地位。鼓励农业生产小家庭化和土地私有化。战国和战国以后手工业也日益小家庭化(衣被之用的纺织业即是如此,宋才有变化)(《中国文化生成史》)

B视野拓展型阅读:

1日常生活中农作物起源情况是:中东 ( http: / / www.21cnjy.com )麦类起源地,包括大麦、小麦、燕麦等,中国是黍(shu)类、桑蚕的起源地还有稻、稷、高粱等,南亚培育了薯类,南美则有南瓜、玉米等。(钱乘旦《西方那一块土》)

古代中国二次引进域外优良物种:第一 ( http: / / www.21cnjy.com )是汉唐之间,引进园艺作物有黄瓜、莴苣、菠菜、大蒜、葱、蚕豆、豌豆、豉豆、葡萄、西瓜、核桃、石榴等;第二次是在明清时期,从美洲引进棉花、玉米、番薯、马铃薯、南瓜、花生、向日葵、辣椒、番茄、菠萝、番荔枝、烟草等大田作物和园艺作物。

2刀耕火种及其影响:人们在森林里砍伐树木,然 ( http: / / www.21cnjy.com )后放火焚烧,最后土地上的杂草都化为灰烬,这样的土壤非常肥沃,产量很高。不过一段时间之后,杂草重新侵蚀土地,土壤的肥力也逐渐降低。于是整个群体转移到另一个森林地带,重复上述步骤。不断迁徙的刀耕火种有利于农业在东半球和西半球的传播。(区域种植的品种也扩展开来小麦传播(西南亚-伊朗、印度北部-2000年后传播到中国北方(前3000年水稻从中国南部扩展到东北亚,1000年后传到印度,东南亚香蕉也传到印度洋盆地的热带地区)如公元前6000年农业已经从它最初起源的西南亚传播到地中海的东岸和欧洲巴尔干半岛,到公元前4000年,农业进一步传播到地中海以北的西欧。

在3000多年中先后沿东西 ( http: / / www.21cnjy.com )两大方向扩散到欧洲和亚洲偏南直到印度的广大地区。中国和东南亚培养的水稻,中美、南美培养的玉米,也逐步向各自的周围地带扩散,于是,就亚欧大陆而言,中国由黄河至于长江,印度由印度河至恒河,西亚、中亚由安纳托利亚至波斯、阿富汗,欧洲由地中海沿岸至波罗的海,由不列颠至乌克兰,乃至与亚欧大陆毗连的地中海南岸,都先后不一成为农耕和半农耕地带,由此构成了绵亘于亚欧大陆东西两端之间的、偏南的长弧形的农耕世界。(《新全球史》)

3人类历史上的农业生产方式,大致可以分为4种类型(徐旺生《生活方式、生产结构、生态环境与中国古代社会经济》)

(1)类似于采集的粗放式种植。刀耕火种,对环境破坏较大,但是由于所供养的人口数量有限,破坏程度相对有限,代表地区为中国西南的云南地区

(2)游牧。游牧经济不直接开垦土地,且社会化程度较低,所供养的人口数量也有限,对环境的破坏相对较小,代表地区如蒙古高原。

(3)单纯的种植业。土地少,生产效率最高,劳动力投入大,生产的季节性,但是对于环境的破坏程度较大。

(4)种植与畜牧并重的混 ( http: / / www.21cnjy.com )合种植业。混合式经济由于不单纯依靠种植业,单个家庭的土地面积较大,养殖、种植和休闲(三圃制)三者轮流,对环境的破坏不大,代表地区为西欧。

4农业文明时代的交流:

尽管有高山沙漠和宽阔的水域等地理环境的 ( http: / / www.21cnjy.com )阻隔,古代中国的居民仍然努力与其他社会进行着贸易往来和文化交流,因此,在古代,小麦的栽培、青铜和铁器冶炼,马拉战车和有轮子的交通工具从西南亚传到了中国。农业在东亚证明了其本身所具有的能为大型社会组织提供基础以及支持不同社会人们之间相互影响,相互交换的巨大潜力。(《新全球史》)

在一万年以前出现的农业,(国家大约出现 ( http: / / www.21cnjy.com )时间是5500年以前,最早文明产生于公元前3500左右)经过9500年的时间扩张到地球上许多地区,而世界上所谓“文明”地区,在很大程度上和农业地区相吻合,这就是所谓的“农业文明”。工业生产出现后,只花了大约200年时间就覆盖了整个地球……不过农业直接引发了文明,把人类带进了文明阶段。(钱乘旦)

【探究历史】

A【小农经济的理解】

战国时代农民“种谷必杂五种,以备灾 ( http: / / www.21cnjy.com )害,田中不得有树,用妨五谷……还庐树桑,菜茹有畦,瓜瓠(hu)果蓏(luo瓜类植物的果实)殖于疆易,鸡豚(tun)狗彘(彘),毋失其时,女修蚕织,则五十可以衣帛,七十可以食肉。”

1.依据材料信息,说一说中国古代农业经济特点。

(南北朝时期)“苗出垄则深锄,锄不厌数,周而复始,勿以无草而暂停”,“锄头底下三分泽”,“凡人家营田,须量已力,宁可少好,不可多恶”。

2.材料反映的是农业耕作中的中耕工序,想一想,为什么要这样做?结合课文核心知识的梳理,说一说精耕细作产生的原因和成就。

李耕蟠说:明清时期,由于人口不断增加,耕 ( http: / / www.21cnjy.com )地的垦辟跟不上人口增长的速度,农户占有的耕地缩减,经营规模更加细小,饲养耕牛也就更加困难……代表唐宋时期先进生产力的“江东犁”,到明清时已为“铁搭”所取代,农业传统的精耕细作也就从‘节劳型’向‘多劳型’转变。

3.概括材料的核心信息,说一说小农经济的弊端是什么。你对此怎么看。

知识小结:

1综合基本知识梳理,说一说中国古代农业经济的基本特点。

2综合对小农经济和精耕细作的理解,说一说你对古代农业经济的评价。

B【小农经济对中华文明演进产生的深远影响】

1.小农经济对国家治理的影响

由于小农经济无法提供足够的经济支持, ( http: / / www.21cnjy.com )帝国的权力机构往往并不深入到乡村社会,而是“皇权”止于县政,“在农民的心目中,理想的国家政治关系成了家族关系的自然放大,官吏被称为‘父母官’,理想的皇帝就是‘爱民如子’的慈父。”这种政治认同的传导机制是传统中国“家国同构”的社会结构。……因此,治国和治家的规则是通用的,“三纲五常”既界定了个人与家庭的关系,也规范了个人与国家的关系。……传统农民对家庭的忠诚很自然地就转化为对国家的认同。而专制皇权也正是看到了这一点,因而往往借助乡村社会内生的伦理教化来实现乡村的统治,而不仅仅是借助“横暴的权力。

在传统社会里,小农经济构成了皇权统治的 ( http: / / www.21cnjy.com )经济基础,因此,“列朝帝王都耕籍田、祀社祖、祷求雨、下劝农令,以‘帝亲耕,后亲蚕’之类的仪式和奖励农事的政令鼓舞天下农夫勤于耕作。”但是,一来,小农生产力水平低下,满足劳动力再生产之后的农业剩余有限,提供给社会再分配领域的“蛋糕”太小;二来,农业是弱质产业,其抵御风险的能力不足,一遇天灾人祸,小农经济极易破产。因此,面对皇权的统治和地主的压迫,农民经常用逃亡来消极抵抗沉重的赋税和劳役。为了从小农那里获取经济资源和维持帝国秩序,自秦以来,专制皇权总是用强力力图将农民固着在土地上,其主要内容就是严格的户籍制度和连坐制度。

从传统上看,中国农村世代的“自 ( http: / / www.21cnjy.com )然村”实际上等同于“同族集团”即宗族,并长期形成了一套严密的宗族法则体系。这种宗法制度下的“同族集团”始终是中国传统社会非常重要的基层行动单位。为了维护宗族统治的稳定性,宗法制度必然要以封闭的方式来对抗危害这种稳定性的任何可能的冲击。例如,用封闭自己的方式来对付商品化,以排斥其不稳定的预期。

家族宗法与皇权二元互动的两极选择是中国 ( http: / / www.21cnjy.com )人数千年非此即彼的无奈处境,……正因为如此,任何超越这两种限定的个人能动性都必然遭致社会以集体的名义挤兑排异,进而被逐出体制之外。权力认同和宗族肯定这种牢固的组织由于隶属于皇权系统,成为国家构成的基本单元而具有对个人的绝对控制力,进而固化为中国社会持续稳定的法统,使得中国人在这种森严壁垒的等级序列中长期处于被动而丧失了主体的能动性,最终形成为苟全性命,避祸求福而心生机巧、通圆乖决的人格生态。造就中国文化中阴阳之谋大行其道,巧言令色、世故油滑的生存技巧成为朝野奉行的立身处世原则。所谓儒术道学,无非是一个“术”字涵盖了全部的精义。由此足见中国人的生存之危艰。(冯天喻《中国文化生成史》)

2.农耕经济对文化观念的影响

(1)以家族为本位的集体主义文化:崇祖祭祖 ( http: / / www.21cnjy.com );裁判;治安与自卫;教育职能;生产、生活互助;经营宗族产业。(2)重实际,求稳定的文化心态:一分耕耘一分收获;保守因循;乐土重迁;权威主义。(3)敬鬼神,重人事。(4)绵延韧性,具有强大的生命力和凝聚力:包容不同的宗教、习俗、民族传统;超地域、超国家的文化群体认同感;社会等级具有开放性。

【基础知识检测】

1.白居易诗:“……机梭声札 ( http: / / www.21cnjy.com )札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。”诗中描述反映的是我国古代

A.男耕女织的小农经济 B.手工业的发展 C.商品经济的发展 D.农业、手工业的发展

2.李成贵在《国家、利益集团与三农困境 ( http: / / www.21cnjy.com )》中写道:“小农们对封建国家有很强的约束力,直接决定着社会的治乱、经济的衰荣,是影响统治者效用函数最重要的变量。”“小农”成为“最重要的变量”的原因是

A.人口数量较大 B.地域分布广泛 C.国家赋役的主要承担者 D.封建土地所有者

3.有学者认为,“家”字在商周时期具有 ( http: / / www.21cnjy.com )“氏族宗庙”的含义,春秋末战国初开始具有“个体家庭”的含义。导致这一变化的主要原因是 A.宗法制的强化 B.小农经济逐步形成 C.社会政局动荡 D.“百家争鸣”局面的出现

4.春秋时期随着农户分散经营的生产关系慢 ( http: / / www.21cnjy.com )慢固定下来,西周那种“千耦其耘”的集体耕作场景逐步消失。这一进步使得“民不肯尽力于公田”,于是税制改革势在必行。促使这一时期税制改革的根本原因是

A.维持国家财政 B.小农经济出现 C.私田大量开垦 D.耕作技术提高

5.郭沫若在《奴隶制时代·中国古代史的分期问 ( http: / / www.21cnjy.com )题》一文中认为:《春秋》一书中在鲁宣公十五年(公元前594年)有“初税亩”的记载,虽然仅仅三个字,却含有极其重大的社会变革的历史意义。这里所说的“重大的社会变革的历史意义”主要是指 A.承认了私人对土地的所有权 B.以法律形式确立了封建土地私有制

C.土地国有制度不断完善 D.井田制在历史上完全消失

6.《汉书·食货志》载:“今农夫五口 ( http: / / www.21cnjy.com )之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。……除井田,民得买卖。富者连阡陌,贫者无立锥之地。……故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。”这段话主要反映了

A.土地兼并的危害性 B.小农经济的封闭性 C.重农抑商的必要性 D.土地私有的合理性

7.《古今图书集成·职方典》记载:“农无田者,受田于人,名为佃户;无力受田者,名为雇工。”,对该现象认识正确的是

A.最早可能开始于西周时期的井田制 B.体现古代农耕经济的主要特征

C.土地兼并是形成该现象的重要原因 D.租佃现象阻碍了社会经济发展

8.“帝王们也是‘经济人’,也要追求效 ( http: / / www.21cnjy.com )用最大化,他们的政策‘选择’也受到客观条件的制约。社会结构和政治经济制度,都是‘经济人’在特定资源环境下‘理性选择’的结果。”下列说法,可以支持这一观点的是

A.“重农抑商”政策实现了中国古代经济结构的优化 B.“重农抑商”政策始终是中国古代的最为明智选择

C.“重农抑商”政策贯穿于整部中国古代经济发展史 D.“重农抑商”是中国古代维护农耕文明的必然选择

9.明朝成化年间,徽州人江才3岁丧父,家 ( http: / / www.21cnjy.com )道中落,13岁时与其兄奔走于青齐梁宋之间,贩运商品,牟取厚利。发迹后,荣归故里,广置田园,大兴宅地。此举反映了

A.小农意识根深蒂固 B.政府鼓励商业发展 C.徽人独具商业传统 D.农产品商品化增强

10.在我国古代,“社稷”是国家的 ( http: / / www.21cnjy.com )代称。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于国家的这种理解,反映了我国古代 A.非常重视祭祀 B.以农业为立国之本 C.农业与土地的关系 D.小农经济的突出特点

【课标要求】知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度;了解古代中国农业经济的基本特点。

【学习目标】

1.知识与能力:了解中国农业起源、发展概况及古代的小农经济,理解中国古代农业生产的特点。

2.过程与方法:

①通过对古代农业土地制度、生产组织方式、生产工具演变、生产模式发展等分类归纳与总结,培养学生阅读教材的能力、自我知识重组与构建的能力。

②从文明史观视角,通过问题探究,理解传统农业精耕细作特点和小农经济发展模式对文明发展的影响。

3.情感态度与价值观:①我国是世界农业发源地之一,古代农业起源早,耕作技术先进,居于古代世界的领先地位。

②生产力的发展是推动社会发展的根本原因,树立正确的发展观。

教学重点:男耕女织的小农经济、精耕细作农业技术特点的形成

教学难点:古代小农经济的发展模式对中华文明演进产生的深远影响

【发现历史与构建历史】

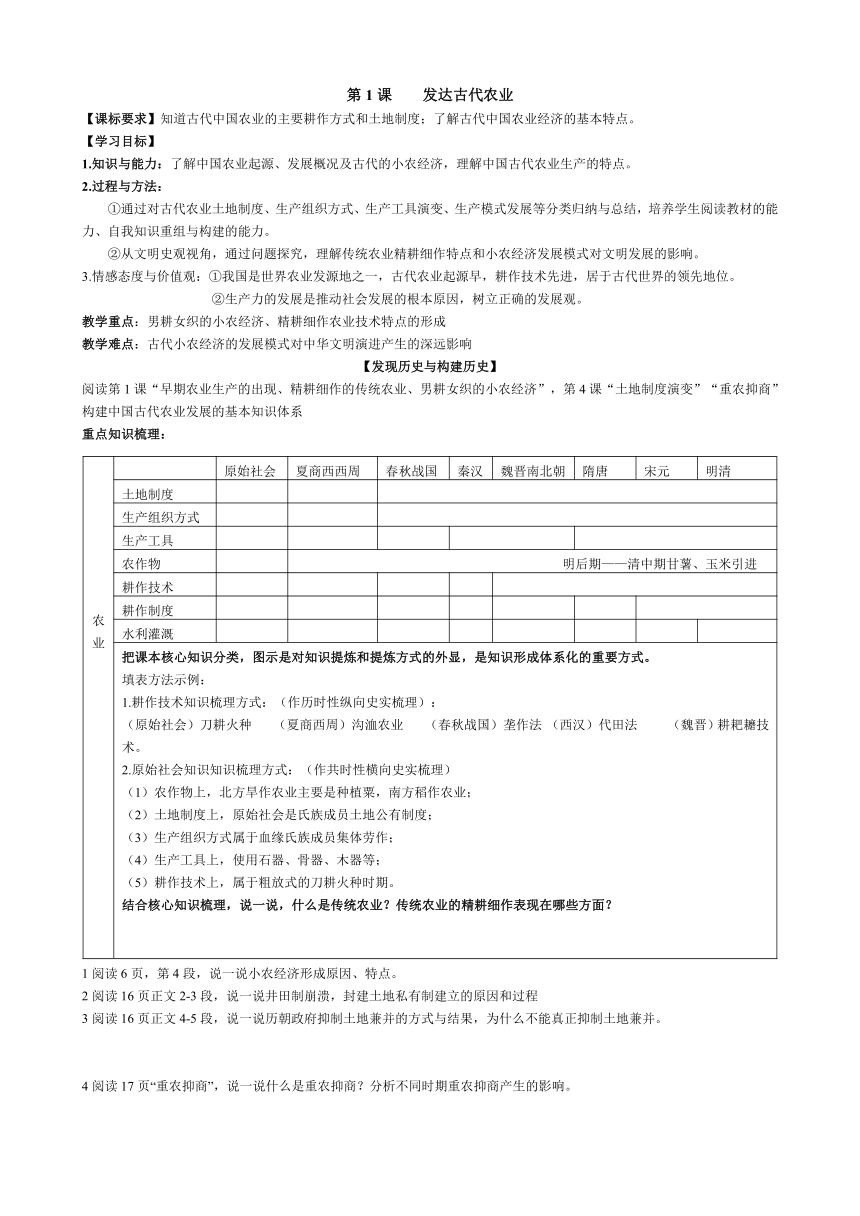

农业 原始社会 夏商西西周 春秋战国 秦汉 魏晋南北朝 隋唐 宋元 明清

土地制度

生产组织方式

生产工具

农作物 明后期——清中期甘薯、玉米引进

耕作技术

耕作制度

水利灌溉

把课本核心知识分类,图示是对知识提炼和提炼方式的外显,是知识形成体系化的重要方式。填表方法示例:1.耕作技术知识梳理方式:(作历时性纵向史实梳理):(原始社会)刀耕火种 (夏商西周)沟洫农业 (春秋战国)垄作法 (西汉)代田法 (魏晋)耕耙耱技术。2.原始社会知识知识梳理方式:(作共时性横向史实梳理)(1)农作物上,北方旱作农业主要是种植粟,南方稻作农业;(2)土地制度上,原始社会是氏族成员土地公有制度;(3)生产组织方式属于血缘氏族成员集体劳作;(4)生产工具上,使用石器、骨器、木器等;(5)耕作技术上,属于粗放式的刀耕火种时期。结合核心知识梳理,说一说,什么是传统农业?传统农业的精耕细作表现在哪些方面?

阅读第1课“早期农业生产的出现、精耕细作 ( http: / / www.21cnjy.com )的传统农业、男耕女织的小农经济”,第4课“土地制度演变”“重农抑商”构建中国古代农业发展的基本知识体系

重点知识梳理:

1阅读6页,第4段,说一说小农经济形成原因、特点。

2阅读16页正文2-3段,说一说井田制崩溃,封建土地私有制建立的原因和过程

3阅读16页正文4-5段,说一说历朝政府抑制土地兼并的方式与结果,为什么不能真正抑制土地兼并。

4阅读17页“重农抑商”,说一说什么是重农抑商?分析不同时期重农抑商产生的影响。

A知识理解型阅读:

1.历史上中国与欧洲的人口约略相近,中国耕 ( http: / / www.21cnjy.com )地面积与所承受人口数量之间的矛盾十分突出。直至今日,我国人均占有耕地面积尚不足世界平均水平的1/4,古代中国和现代中国农业的精耕细作便成为不可逆转的历史进程。

精耕细作是现代人对中国古代传统农业精华的一 ( http: / / www.21cnjy.com )种概括,指的是在一定面积的土地上投人较多的生产资料或劳动,采用先进的技术措施(如生产工具的革新、灌溉、施肥技术等),进行细致耕作,从而提高单位面积产量来增加产品总量的农业生产技术体系。它强调集约经营、少种多收,是中国古代农民的伟大创造,为中华文明持续而不间断的发展奠定了重要基础。

中国与欧州古代农耕经济自然条件比较(邓拓《中国灾荒史》)

农耕面积 土壤条件 气候

欧洲 欧洲平均海拔只有三四百米,宜于农业的平原面积有100亿亩,占其全部面积的57% 欧洲全州无低纬度土壤,高纬度的灰化土是全欧面积最大的土壤,其次是褐色土、棕色、森林土等,均有良好的蓄水性与可耕性 欧洲山脉不高,多为东西走向,极地海洋气团可由大西洋沿岸直达乌拉尔山,全州多属温带海洋性气候,雨量均匀,较少灾害

中国 中国平原面积12亿亩,仅占国土面积的8.5%;即使加上海拔500米以下的丘陵地带,理论可耕面积也只是19亿亩,为欧洲平原面积的1/7 中国的农业地区除东北外,绝大部分土壤属物理性状较差的盐碱、红壤等。战国时期商鞅说当时全国土地中“恶田居什四,良田居什二” 中国的山脉纵横交错,地形复 ( http: / / www.21cnjy.com )杂,全国大部分地区又处于西北大陆干旱风与东南海洋风之间,雨量分布不匀。全国季降水变率每每超过50%,易于形成灾害性天气。

2土地制度和租佃经济

秦代以后,土地制度基本格局:一是土地国 ( http: / / www.21cnjy.com )有与私有并存而私有制渐居主导。土地私有分为土地所有和自耕农土地所有两种形态,以唐中叶均田制(土地国有制度)被破坏为界限,此前国有土地和自耕农土地占较大比重,此后国有土地减少,自耕农土地难逃被兼并的厄运,地主土地所有制占据优势。以明清为例,初期自耕农占耕地都在一半左右,中后期则占十分之一,大量田产转为地主占有。顾炎武说“汉唐土地多为豪民所有”,宋代以后占有土地称“田主”,土地占有者日益由具备政治权势和身份的豪族地主转向平民化的庶族地主。出现了田产崇拜。五代-宋以降,土地私有化向纵深发展还有一个表现,便是官田的私田化和官租的私租化,即国家所占有的一部分田产,也要按照比较先进的私田方式进行经营和征收田租。第二,土地可以自由买卖,自战国至明清土地自由买卖渐成风习加上实行诸子分户析产,以及频繁的政治动荡,引起权力和财产不断再分配土地。土地买卖转手买卖非常频繁。带来严重后果贵族等级制度渐趋淡化,社会等级结构松弛无序。第三,单家独户经营,男耕女织的小农业占主导地位。鼓励农业生产小家庭化和土地私有化。战国和战国以后手工业也日益小家庭化(衣被之用的纺织业即是如此,宋才有变化)(《中国文化生成史》)

B视野拓展型阅读:

1日常生活中农作物起源情况是:中东 ( http: / / www.21cnjy.com )麦类起源地,包括大麦、小麦、燕麦等,中国是黍(shu)类、桑蚕的起源地还有稻、稷、高粱等,南亚培育了薯类,南美则有南瓜、玉米等。(钱乘旦《西方那一块土》)

古代中国二次引进域外优良物种:第一 ( http: / / www.21cnjy.com )是汉唐之间,引进园艺作物有黄瓜、莴苣、菠菜、大蒜、葱、蚕豆、豌豆、豉豆、葡萄、西瓜、核桃、石榴等;第二次是在明清时期,从美洲引进棉花、玉米、番薯、马铃薯、南瓜、花生、向日葵、辣椒、番茄、菠萝、番荔枝、烟草等大田作物和园艺作物。

2刀耕火种及其影响:人们在森林里砍伐树木,然 ( http: / / www.21cnjy.com )后放火焚烧,最后土地上的杂草都化为灰烬,这样的土壤非常肥沃,产量很高。不过一段时间之后,杂草重新侵蚀土地,土壤的肥力也逐渐降低。于是整个群体转移到另一个森林地带,重复上述步骤。不断迁徙的刀耕火种有利于农业在东半球和西半球的传播。(区域种植的品种也扩展开来小麦传播(西南亚-伊朗、印度北部-2000年后传播到中国北方(前3000年水稻从中国南部扩展到东北亚,1000年后传到印度,东南亚香蕉也传到印度洋盆地的热带地区)如公元前6000年农业已经从它最初起源的西南亚传播到地中海的东岸和欧洲巴尔干半岛,到公元前4000年,农业进一步传播到地中海以北的西欧。

在3000多年中先后沿东西 ( http: / / www.21cnjy.com )两大方向扩散到欧洲和亚洲偏南直到印度的广大地区。中国和东南亚培养的水稻,中美、南美培养的玉米,也逐步向各自的周围地带扩散,于是,就亚欧大陆而言,中国由黄河至于长江,印度由印度河至恒河,西亚、中亚由安纳托利亚至波斯、阿富汗,欧洲由地中海沿岸至波罗的海,由不列颠至乌克兰,乃至与亚欧大陆毗连的地中海南岸,都先后不一成为农耕和半农耕地带,由此构成了绵亘于亚欧大陆东西两端之间的、偏南的长弧形的农耕世界。(《新全球史》)

3人类历史上的农业生产方式,大致可以分为4种类型(徐旺生《生活方式、生产结构、生态环境与中国古代社会经济》)

(1)类似于采集的粗放式种植。刀耕火种,对环境破坏较大,但是由于所供养的人口数量有限,破坏程度相对有限,代表地区为中国西南的云南地区

(2)游牧。游牧经济不直接开垦土地,且社会化程度较低,所供养的人口数量也有限,对环境的破坏相对较小,代表地区如蒙古高原。

(3)单纯的种植业。土地少,生产效率最高,劳动力投入大,生产的季节性,但是对于环境的破坏程度较大。

(4)种植与畜牧并重的混 ( http: / / www.21cnjy.com )合种植业。混合式经济由于不单纯依靠种植业,单个家庭的土地面积较大,养殖、种植和休闲(三圃制)三者轮流,对环境的破坏不大,代表地区为西欧。

4农业文明时代的交流:

尽管有高山沙漠和宽阔的水域等地理环境的 ( http: / / www.21cnjy.com )阻隔,古代中国的居民仍然努力与其他社会进行着贸易往来和文化交流,因此,在古代,小麦的栽培、青铜和铁器冶炼,马拉战车和有轮子的交通工具从西南亚传到了中国。农业在东亚证明了其本身所具有的能为大型社会组织提供基础以及支持不同社会人们之间相互影响,相互交换的巨大潜力。(《新全球史》)

在一万年以前出现的农业,(国家大约出现 ( http: / / www.21cnjy.com )时间是5500年以前,最早文明产生于公元前3500左右)经过9500年的时间扩张到地球上许多地区,而世界上所谓“文明”地区,在很大程度上和农业地区相吻合,这就是所谓的“农业文明”。工业生产出现后,只花了大约200年时间就覆盖了整个地球……不过农业直接引发了文明,把人类带进了文明阶段。(钱乘旦)

【探究历史】

A【小农经济的理解】

战国时代农民“种谷必杂五种,以备灾 ( http: / / www.21cnjy.com )害,田中不得有树,用妨五谷……还庐树桑,菜茹有畦,瓜瓠(hu)果蓏(luo瓜类植物的果实)殖于疆易,鸡豚(tun)狗彘(彘),毋失其时,女修蚕织,则五十可以衣帛,七十可以食肉。”

1.依据材料信息,说一说中国古代农业经济特点。

(南北朝时期)“苗出垄则深锄,锄不厌数,周而复始,勿以无草而暂停”,“锄头底下三分泽”,“凡人家营田,须量已力,宁可少好,不可多恶”。

2.材料反映的是农业耕作中的中耕工序,想一想,为什么要这样做?结合课文核心知识的梳理,说一说精耕细作产生的原因和成就。

李耕蟠说:明清时期,由于人口不断增加,耕 ( http: / / www.21cnjy.com )地的垦辟跟不上人口增长的速度,农户占有的耕地缩减,经营规模更加细小,饲养耕牛也就更加困难……代表唐宋时期先进生产力的“江东犁”,到明清时已为“铁搭”所取代,农业传统的精耕细作也就从‘节劳型’向‘多劳型’转变。

3.概括材料的核心信息,说一说小农经济的弊端是什么。你对此怎么看。

知识小结:

1综合基本知识梳理,说一说中国古代农业经济的基本特点。

2综合对小农经济和精耕细作的理解,说一说你对古代农业经济的评价。

B【小农经济对中华文明演进产生的深远影响】

1.小农经济对国家治理的影响

由于小农经济无法提供足够的经济支持, ( http: / / www.21cnjy.com )帝国的权力机构往往并不深入到乡村社会,而是“皇权”止于县政,“在农民的心目中,理想的国家政治关系成了家族关系的自然放大,官吏被称为‘父母官’,理想的皇帝就是‘爱民如子’的慈父。”这种政治认同的传导机制是传统中国“家国同构”的社会结构。……因此,治国和治家的规则是通用的,“三纲五常”既界定了个人与家庭的关系,也规范了个人与国家的关系。……传统农民对家庭的忠诚很自然地就转化为对国家的认同。而专制皇权也正是看到了这一点,因而往往借助乡村社会内生的伦理教化来实现乡村的统治,而不仅仅是借助“横暴的权力。

在传统社会里,小农经济构成了皇权统治的 ( http: / / www.21cnjy.com )经济基础,因此,“列朝帝王都耕籍田、祀社祖、祷求雨、下劝农令,以‘帝亲耕,后亲蚕’之类的仪式和奖励农事的政令鼓舞天下农夫勤于耕作。”但是,一来,小农生产力水平低下,满足劳动力再生产之后的农业剩余有限,提供给社会再分配领域的“蛋糕”太小;二来,农业是弱质产业,其抵御风险的能力不足,一遇天灾人祸,小农经济极易破产。因此,面对皇权的统治和地主的压迫,农民经常用逃亡来消极抵抗沉重的赋税和劳役。为了从小农那里获取经济资源和维持帝国秩序,自秦以来,专制皇权总是用强力力图将农民固着在土地上,其主要内容就是严格的户籍制度和连坐制度。

从传统上看,中国农村世代的“自 ( http: / / www.21cnjy.com )然村”实际上等同于“同族集团”即宗族,并长期形成了一套严密的宗族法则体系。这种宗法制度下的“同族集团”始终是中国传统社会非常重要的基层行动单位。为了维护宗族统治的稳定性,宗法制度必然要以封闭的方式来对抗危害这种稳定性的任何可能的冲击。例如,用封闭自己的方式来对付商品化,以排斥其不稳定的预期。

家族宗法与皇权二元互动的两极选择是中国 ( http: / / www.21cnjy.com )人数千年非此即彼的无奈处境,……正因为如此,任何超越这两种限定的个人能动性都必然遭致社会以集体的名义挤兑排异,进而被逐出体制之外。权力认同和宗族肯定这种牢固的组织由于隶属于皇权系统,成为国家构成的基本单元而具有对个人的绝对控制力,进而固化为中国社会持续稳定的法统,使得中国人在这种森严壁垒的等级序列中长期处于被动而丧失了主体的能动性,最终形成为苟全性命,避祸求福而心生机巧、通圆乖决的人格生态。造就中国文化中阴阳之谋大行其道,巧言令色、世故油滑的生存技巧成为朝野奉行的立身处世原则。所谓儒术道学,无非是一个“术”字涵盖了全部的精义。由此足见中国人的生存之危艰。(冯天喻《中国文化生成史》)

2.农耕经济对文化观念的影响

(1)以家族为本位的集体主义文化:崇祖祭祖 ( http: / / www.21cnjy.com );裁判;治安与自卫;教育职能;生产、生活互助;经营宗族产业。(2)重实际,求稳定的文化心态:一分耕耘一分收获;保守因循;乐土重迁;权威主义。(3)敬鬼神,重人事。(4)绵延韧性,具有强大的生命力和凝聚力:包容不同的宗教、习俗、民族传统;超地域、超国家的文化群体认同感;社会等级具有开放性。

【基础知识检测】

1.白居易诗:“……机梭声札 ( http: / / www.21cnjy.com )札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。”诗中描述反映的是我国古代

A.男耕女织的小农经济 B.手工业的发展 C.商品经济的发展 D.农业、手工业的发展

2.李成贵在《国家、利益集团与三农困境 ( http: / / www.21cnjy.com )》中写道:“小农们对封建国家有很强的约束力,直接决定着社会的治乱、经济的衰荣,是影响统治者效用函数最重要的变量。”“小农”成为“最重要的变量”的原因是

A.人口数量较大 B.地域分布广泛 C.国家赋役的主要承担者 D.封建土地所有者

3.有学者认为,“家”字在商周时期具有 ( http: / / www.21cnjy.com )“氏族宗庙”的含义,春秋末战国初开始具有“个体家庭”的含义。导致这一变化的主要原因是 A.宗法制的强化 B.小农经济逐步形成 C.社会政局动荡 D.“百家争鸣”局面的出现

4.春秋时期随着农户分散经营的生产关系慢 ( http: / / www.21cnjy.com )慢固定下来,西周那种“千耦其耘”的集体耕作场景逐步消失。这一进步使得“民不肯尽力于公田”,于是税制改革势在必行。促使这一时期税制改革的根本原因是

A.维持国家财政 B.小农经济出现 C.私田大量开垦 D.耕作技术提高

5.郭沫若在《奴隶制时代·中国古代史的分期问 ( http: / / www.21cnjy.com )题》一文中认为:《春秋》一书中在鲁宣公十五年(公元前594年)有“初税亩”的记载,虽然仅仅三个字,却含有极其重大的社会变革的历史意义。这里所说的“重大的社会变革的历史意义”主要是指 A.承认了私人对土地的所有权 B.以法律形式确立了封建土地私有制

C.土地国有制度不断完善 D.井田制在历史上完全消失

6.《汉书·食货志》载:“今农夫五口 ( http: / / www.21cnjy.com )之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。……除井田,民得买卖。富者连阡陌,贫者无立锥之地。……故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。”这段话主要反映了

A.土地兼并的危害性 B.小农经济的封闭性 C.重农抑商的必要性 D.土地私有的合理性

7.《古今图书集成·职方典》记载:“农无田者,受田于人,名为佃户;无力受田者,名为雇工。”,对该现象认识正确的是

A.最早可能开始于西周时期的井田制 B.体现古代农耕经济的主要特征

C.土地兼并是形成该现象的重要原因 D.租佃现象阻碍了社会经济发展

8.“帝王们也是‘经济人’,也要追求效 ( http: / / www.21cnjy.com )用最大化,他们的政策‘选择’也受到客观条件的制约。社会结构和政治经济制度,都是‘经济人’在特定资源环境下‘理性选择’的结果。”下列说法,可以支持这一观点的是

A.“重农抑商”政策实现了中国古代经济结构的优化 B.“重农抑商”政策始终是中国古代的最为明智选择

C.“重农抑商”政策贯穿于整部中国古代经济发展史 D.“重农抑商”是中国古代维护农耕文明的必然选择

9.明朝成化年间,徽州人江才3岁丧父,家 ( http: / / www.21cnjy.com )道中落,13岁时与其兄奔走于青齐梁宋之间,贩运商品,牟取厚利。发迹后,荣归故里,广置田园,大兴宅地。此举反映了

A.小农意识根深蒂固 B.政府鼓励商业发展 C.徽人独具商业传统 D.农产品商品化增强

10.在我国古代,“社稷”是国家的 ( http: / / www.21cnjy.com )代称。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于国家的这种理解,反映了我国古代 A.非常重视祭祀 B.以农业为立国之本 C.农业与土地的关系 D.小农经济的突出特点

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势