第一单元《隋唐时期:繁荣与开放的时代》单元复习

文档属性

| 名称 | 第一单元《隋唐时期:繁荣与开放的时代》单元复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-17 21:50:48 | ||

图片预览

文档简介

第一单元

隋唐时期:繁荣与开放的时代

单元复习 教案

课标要求

第1课 隋朝统一与灭亡

学习要点:隋朝的统一、大运河和科举制、隋的灭亡

学习提示:了解隋朝的统一及其历史贡献、科举制度创建、大运河开通,知道隋朝速亡的原因。

第2课 唐朝建立与“贞观之治”

学习要点:唐朝建立、贞观之治、武则天统治

学习提示:了解“贞观之治”,认识唐朝兴盛的原因。

第3课 开元盛世

学习要点:开元盛世、经济繁荣、国际大都市长安

学习提示:了解“开元盛世”,认识唐朝兴盛的原因。

第4课 安史之乱与唐朝衰亡

学习要点:安史之乱、黄巢起义、唐朝灭亡、五代十国

学习提示:了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

第5课 隋唐时期的民族交往与交融

学习要点:文成公主入藏、突厥、回纥、南诏和渤海

学习提示:知道隋唐时期民族交往交流交融的史事,认识中华民族多元一体格局的发展。

第6课 隋唐时期的中外文化交流

学习要点:遣唐使、鉴真东渡、玄奘西行、唐与新罗、大食和东罗马帝国的交往

学习提示:了解鉴真东渡、玄奘西行等史事,认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位,增强民族自信心和自豪感。

第7课 隋唐时期的科技与文化

学习要点:雕版印刷术、天文学和医药学、唐诗、书法与绘画、敦煌莫高窟

学习提示:知道隋唐时期的科技与文化成就,认识中华优秀传统文化的独特价值。

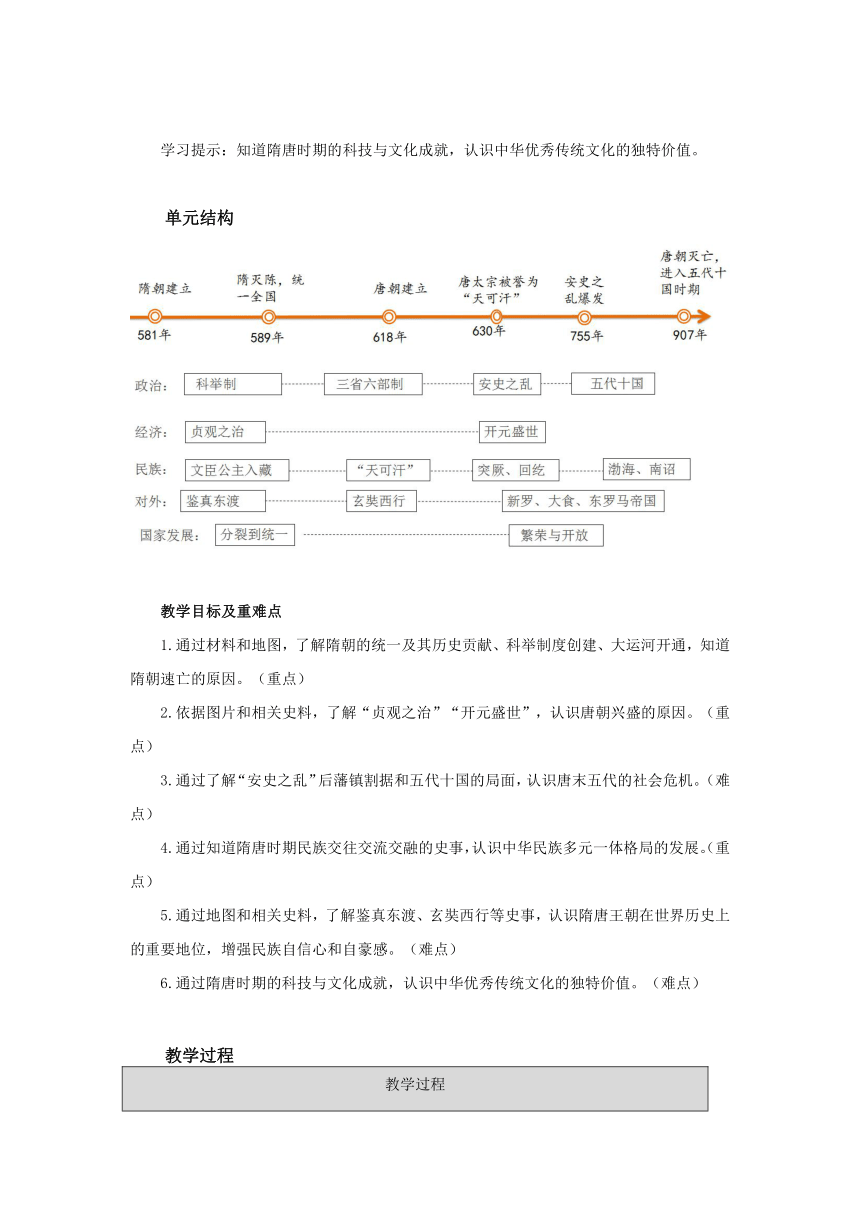

单元结构

教学目标及重难点

1.通过材料和地图,了解隋朝的统一及其历史贡献、科举制度创建、大运河开通,知道隋朝速亡的原因。(重点)

2.依据图片和相关史料,了解“贞观之治”“开元盛世”,认识唐朝兴盛的原因。(重点)

3.通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。(难点)

4.通过知道隋唐时期民族交往交流交融的史事,认识中华民族多元一体格局的发展。(重点)

5.通过地图和相关史料,了解鉴真东渡、玄奘西行等史事,认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位,增强民族自信心和自豪感。(难点)

6.通过隋唐时期的科技与文化成就,认识中华优秀传统文化的独特价值。(难点)

教学过程

教学过程

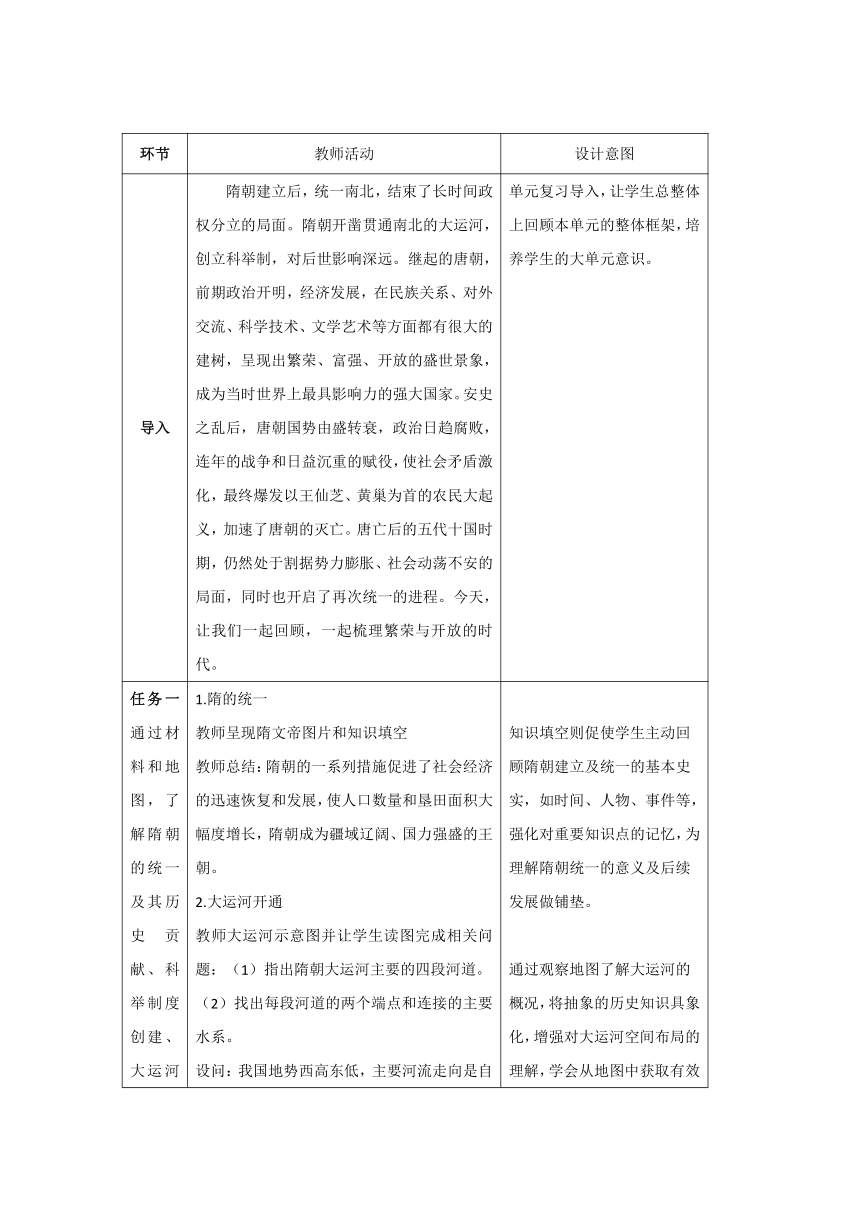

环节 教师活动 设计意图

导入 隋朝建立后,统一南北,结束了长时间政权分立的局面。隋朝开凿贯通南北的大运河,创立科举制,对后世影响深远。继起的唐朝,前期政治开明,经济发展,在民族关系、对外交流、科学技术、文学艺术等方面都有很大的建树,呈现出繁荣、富强、开放的盛世景象,成为当时世界上最具影响力的强大国家。安史之乱后,唐朝国势由盛转衰,政治日趋腐败,连年的战争和日益沉重的赋役,使社会矛盾激化,最终爆发以王仙芝、黄巢为首的农民大起义,加速了唐朝的灭亡。唐亡后的五代十国时期,仍然处于割据势力膨胀、社会动荡不安的局面,同时也开启了再次统一的进程。今天,让我们一起回顾,一起梳理繁荣与开放的时代。 单元复习导入,让学生总整体上回顾本单元的整体框架,培养学生的大单元意识。

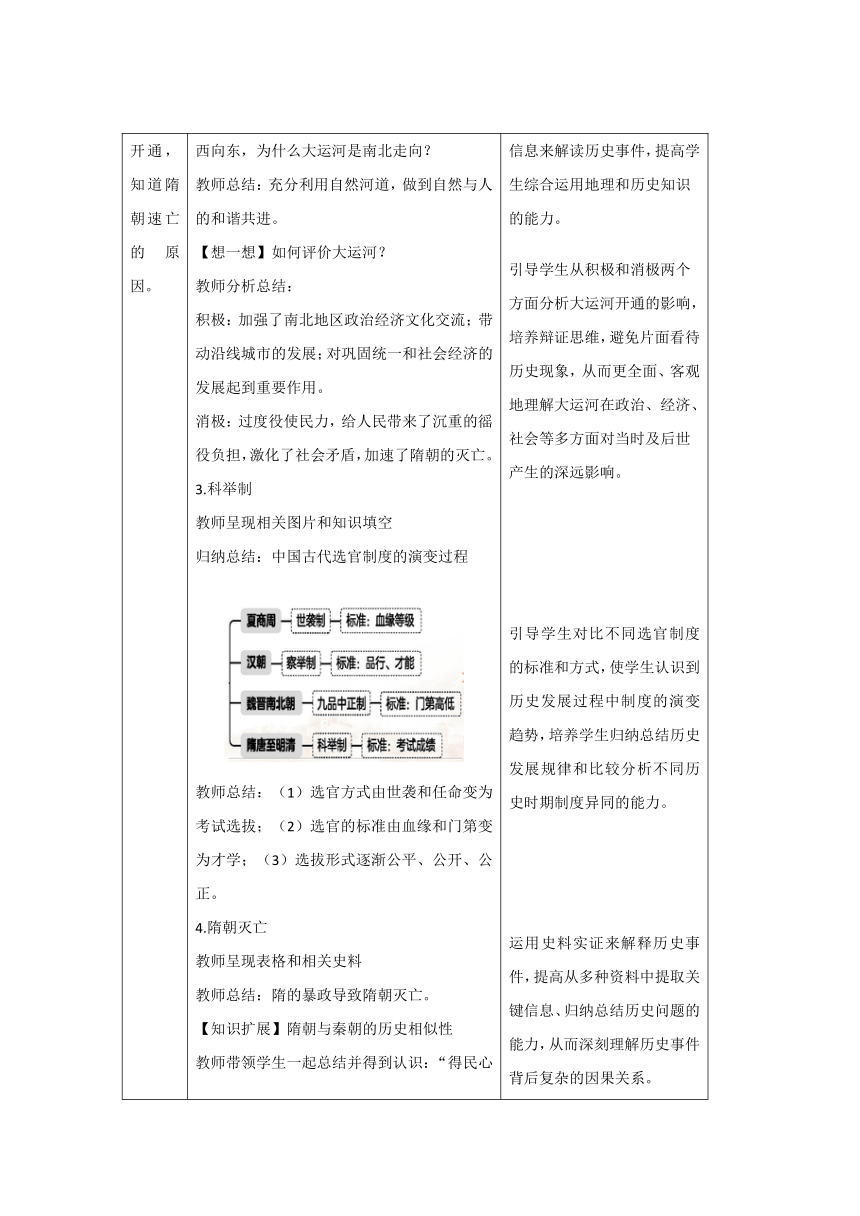

任务一 通过材料和地图,了解隋朝的统一及其历史贡献、科举制度创建、大运河开通,知道隋朝速亡的原因。 1.隋的统一 教师呈现隋文帝图片和知识填空 教师总结:隋朝的一系列措施促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。 2.大运河开通 教师大运河示意图并让学生读图完成相关问题:(1)指出隋朝大运河主要的四段河道。 (2)找出每段河道的两个端点和连接的主要水系。 设问:我国地势西高东低,主要河流走向是自西向东,为什么大运河是南北走向? 教师总结:充分利用自然河道,做到自然与人的和谐共进。 【想一想】如何评价大运河? 教师分析总结: 积极:加强了南北地区政治经济文化交流;带动沿线城市的发展;对巩固统一和社会经济的发展起到重要作用。 消极:过度役使民力,给人民带来了沉重的徭役负担,激化了社会矛盾,加速了隋朝的灭亡。 3.科举制 教师呈现相关图片和知识填空 归纳总结:中国古代选官制度的演变过程 教师总结:(1)选官方式由世袭和任命变为考试选拔;(2)选官的标准由血缘和门第变为才学;(3)选拔形式逐渐公平、公开、公正。 4.隋朝灭亡 教师呈现表格和相关史料 教师总结:隋的暴政导致隋朝灭亡。 【知识扩展】隋朝与秦朝的历史相似性 教师带领学生一起总结并得到认识:“得民心者得天下”,“成由节俭败由奢” 知识填空则促使学生主动回顾隋朝建立及统一的基本史实,如时间、人物、事件等,强化对重要知识点的记忆,为理解隋朝统一的意义及后续发展做铺垫。 通过观察地图了解大运河的概况,将抽象的历史知识具象化,增强对大运河空间布局的理解,学会从地图中获取有效信息来解读历史事件,提高学生综合运用地理和历史知识的能力。 引导学生从积极和消极两个方面分析大运河开通的影响,培养辩证思维,避免片面看待历史现象,从而更全面、客观地理解大运河在政治、经济、社会等多方面对当时及后世产生的深远影响。 引导学生对比不同选官制度的标准和方式,使学生认识到历史发展过程中制度的演变趋势,培养学生归纳总结历史发展规律和比较分析不同历史时期制度异同的能力。 运用史料实证来解释历史事件,提高从多种资料中提取关键信息、归纳总结历史问题的能力,从而深刻理解历史事件背后复杂的因果关系。

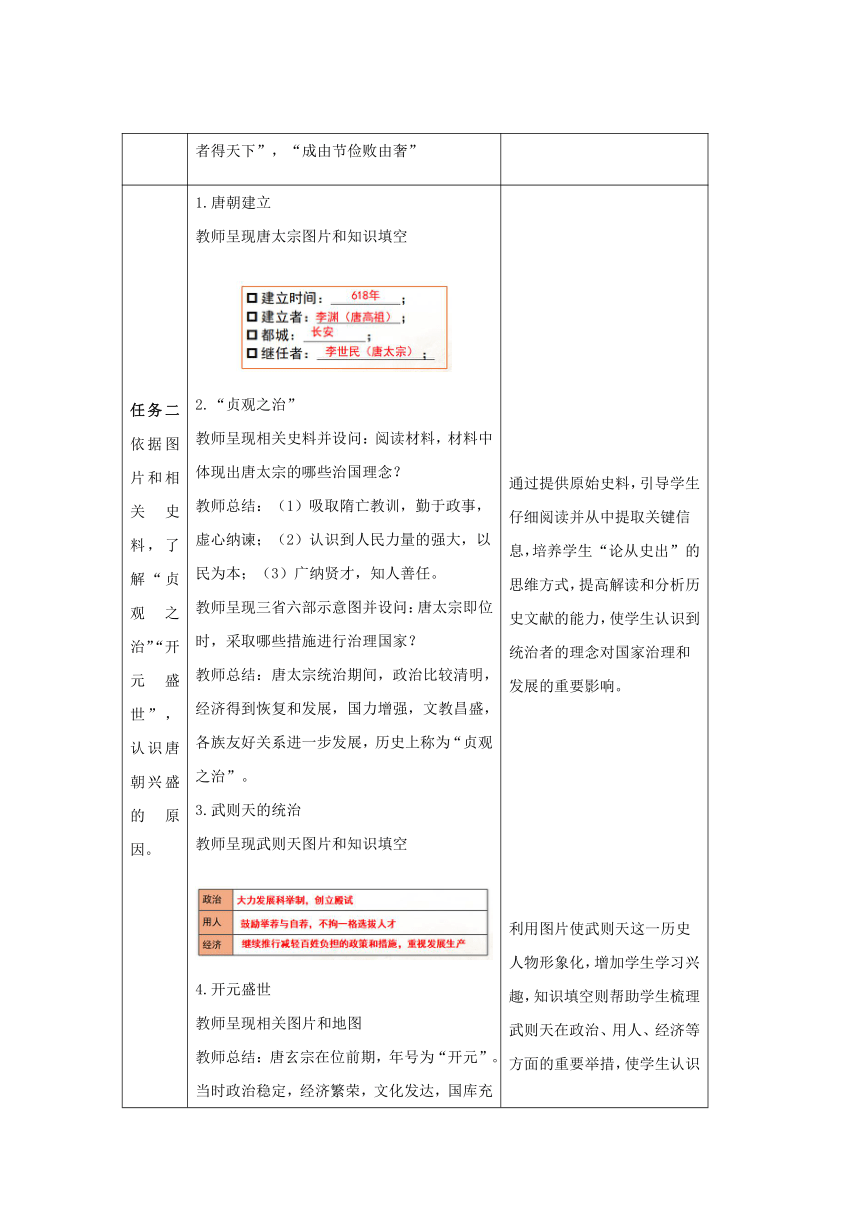

任务二 依据图片和相关史料,了解“贞观之治”“开元盛世”,认识唐朝兴盛的原因。 1.唐朝建立 教师呈现唐太宗图片和知识填空 2.“贞观之治” 教师呈现相关史料并设问:阅读材料,材料中体现出唐太宗的哪些治国理念? 教师总结:(1)吸取隋亡教训,勤于政事,虚心纳谏;(2)认识到人民力量的强大,以民为本;(3)广纳贤才,知人善任。 教师呈现三省六部示意图并设问:唐太宗即位时,采取哪些措施进行治理国家? 教师总结:唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展,历史上称为“贞观之治”。 3.武则天的统治 教师呈现武则天图片和知识填空 4.开元盛世 教师呈现相关图片和地图 教师总结:唐玄宗在位前期,年号为“开元”。当时政治稳定,经济繁荣,文化发达,国库充盈,人口数量增长明显,民众生活安定。唐朝的国力达到前所未有的强大,出现了盛世局面。 【归纳总结】唐太宗、武则天和唐玄宗在治国方面有哪些共同点? 【想一想】“贞观之治”、开元盛世局面出现的共同原因有哪些?唐朝前期盛世局面的出现对我们今天有何启示? 教师总结: 原因:国家统一,统治者励精图治,重视发展生产,虚心纳谏,重用人才,注重减轻人民负担。 启示:①政局稳定、国家统一是经济发展的前提条件;②治理国家要注重人才的培养和制度(改革)创新;③要重视发展经济;更要以民为本,改善民生。 通过提供原始史料,引导学生仔细阅读并从中提取关键信息,培养学生 “论从史出” 的思维方式,提高解读和分析历史文献的能力,使学生认识到统治者的理念对国家治理和发展的重要影响。 利用图片使武则天这一历史人物形象化,增加学生学习兴趣,知识填空则帮助学生梳理武则天在政治、用人、经济等方面的重要举措,使学生认识到武则天统治对唐朝发展的承上启下作用,进一步丰富对唐朝历史的认识。 通过对比三位统治者在政治、经济、用人等方面的措施,引导学生找出共同点,使学生认识到统治者的政策措施对国家发展的重要影响,进而总结出盛世局面出现的共同原因,培养学生归纳总结历史规律、比较分析历史人物异同的能力,同时从盛世的形成中汲取对当代社会发展有益的启示。

任务三 通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。 1.安史之乱 教师呈现相关图片和知识填空 2.黄巢起义 教师呈现相关表格 3.五代十国 教师呈现地图和相关史料,并设问:五代十国有何特点?根据其特点思考五代十国有何的实质是什么? 教师总结: 特点:开国君主都是掌握兵权的武将 实质:唐末以来藩镇割据局面的延续 【想一想】教师呈现相关史料带领学生分析解读 教师总结:虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。 知识填空则促使学生梳理安史之乱爆发的背景因素、爆发时间、平叛过程及对唐朝国势的重大影响,帮助学生清晰掌握历史事件的基本要素,为深入分析其影响奠定基础。 表格形式使黄巢起义的相关信息一目了然,便于学生清晰了解起义,帮助学生系统掌握这一历史事件,培养学生归纳整理历史资料的能力。 结合史料引导学生分析五代十国的特点及实质,使学生学会从地图和史料中获取信息、归纳特点、透过现象看本质,理解历史时期的复杂性和延续性,培养学生综合分析历史问题的能力。

任务四 通过知道隋唐时期民族交往交流交融的史事,认识中华民族多元一体格局的发展。 教师呈现地图并让学生读图回答下列问题 (1)找出吐蕃、突厥、回纥、渤海和南诏的分布位置。 (2)找到北庭都护府和安西都护府所在的位置 设问:唐朝采取哪些措施与各民族保持关系的? 教师总结:和亲、结盟、册封、设置机构、经贸往来、任职、军事战争等 教师制作表格带领学生完成有关唐朝民族交往的措施并得出认识 认识:中华民族多元一体格局的发展 让学生通过观察地图明确各民族的地理位置关系,了解唐朝在边疆地区的管辖机构设置情况,更好地理解唐朝民族交往交融的空间背景,培养学生从地图中获取有效信息、分析历史现象空间分布特征的能力。 归纳唐朝在处理民族关系方面采取的多种措施,使学生认识到唐朝民族关系的多样性和复杂性,进而理解中华民族多元一体格局在唐朝时期的发展特点,增强对民族交往交流交融历史进程的认识。

任务五 通过地图和相关史料,了解鉴真东渡、玄奘西行等史事,认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位,增强民族自信心和自豪感。 1.遣隋使、遣唐使 教师呈现相关图片和知识填写 2.鉴真东渡 教师呈现相关图片并设问 设问:鉴真有何贡献? 教师总结:在日本传授佛经,传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等;为中日文化交流做出了卓越贡献 3.玄奘西行 教师呈现玄奘西行路线图并让学生读图回答相关问题 找到玄奘西行的起点和到达的国家。 设问:玄奘有何贡献? 教师总结:玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。 想一想:鉴真东渡和玄奘西行是唐朝时期对外文化交流史上的两件大事,请对比两件事的异同。 教师呈现相关表格带领学生一起比较 教师总结:相同点:都是唐朝著名的僧人;都为完成使命出生入死,具有顽强的毅力;坚持不懈、不怕困难、坚定信念、勇往直前;都为加强唐朝与邻邦的友谊,促进文化交流做出了重大贡献。 不同点:一个是“送”;一个是“取”;鉴真是到日本弘扬佛法,玄奘是去天竺取经。 (4)唐与其他国家的交往 教师呈现相关史料分析 归纳总结:唐朝中外交流活跃的原因?以及给我们的启示有哪些? 教师总结: 原因: 政策因素:唐朝实行开放的对外政策 交通因素:唐朝水陆交通发达,为中外文化交流的繁荣提供了必要的客观条件 国力因素:唐朝国力强盛,经济、文化发达,对周边国家有很强吸引力 启示:努力发展经济文化,提高综合国力;坚持对外开放的政策等 知识填写则促使学生掌握基本知识,帮助学生了解隋唐时期与周边国家的官方交往情况,为后续深入学习鉴真东渡、玄奘西行等对外交流事件奠定基础,培养学生对历史细节的把握能力。 引导学生从带回佛经、主持译经工作以及《大唐西域记》的撰写等方面总结玄奘对中国佛教发展和中外文化交流的贡献,使学生认识到玄奘西行不仅是一次宗教文化传播之旅,也是一次增进中外相互了解的伟大实践,培养学生全面评价历史人物贡献的能力,从玄奘的事迹中汲取文化交流和学术研究的精神力量。 引导学生从多方面分析唐朝中外交流活跃的原因,使学生认识到历史现象是多种因素共同作用的结果,培养学生综合分析问题的能力;进而让学生思考这些原因对当代社会发展的启示,将历史学习与现实思考相结合,培养学生学以致用、以史为鉴的意识,从历史经验中汲取智慧,为当代社会发展提供借鉴。

任务六 通过隋唐时期的科技与文化成就,认识中华优秀传统文化的独特价值。 教师呈现相关表格带领学生完成 通过展示隋唐时期科技与文化成就的表格,使学生对这些成就有直观的认识和感受,帮助学生梳理知识脉络,构建完整的知识体系,使学生深入认识隋唐时期科技与文化成就的丰富多样和卓越价值,培养学生归纳总结历史知识、分析文化现象特点和价值的能力,增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

课堂小结

巩固训练

1.隋炀帝认为洛阳地处中原,河运便利,可以解决粮食、物资供应的困难,且其地理位置适中,可以照顾全局。隋炀帝遂于605年下诏营建东都洛阳,其主要目的是( B )

A.炫耀王朝国力 B.巩固政治统治

C.推动交通发展 D.减轻民众负担

【解析】根据材料“洛阳地处中原,河运便利,可以解决粮食、物资供应的困难,且其地理位置适中,可以照顾全局"和结合所学知识可知,隋炀帝考虑到洛阳的地理位置优越,既便于粮食和物资的供应,又能够“照顾全局”,这样的选择有利于加强中央对地方的控制,巩固政治统治,B项正确;虽然建造东都洛阳在一定程度上可能体现了隋朝的国力,但隋炀帝的主要动机并非为了单纯炫耀,排除A项;交通的便利只是实现其他目的的一个条件,不是主要目的,排除C项;隋炀帝时期的大规模建设和征伐往往给民众带来了沉重的负担,排除D项。

2.(广东中考)唐朝在建立后,“增损隋律”,制定唐律,尽削前朝“烦峻之法”,“用法务在宽简”。这反映了唐朝( A )

A.加强吏治整顿 B.吸取隋亡的教训

C.注重经济发展 D.开创三省六部制

【解析】根据题干“增损隋律”,制定唐律,尽削前朝“烦峻之法”,“用法务在宽简”和所学知识可知,吸取隋亡的教训,制定唐律,减轻刑罚,B项正确;加强吏治整顿主要体现在严格考察各级官吏的政绩,不符合题意,排除A项;注重经济发展主要体现在减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,不符合题意,排除C项;隋朝开创三省六部制,不符合题意,排除D项。

3.(北京中考)唐都长安约有百万人口,其中有来自中亚、波斯、大食、新罗等地的商人、使节、留学生数千人。很多外商在西市开设货栈,买卖货物。这反映出( D )

A.唐朝政治制度完备 B.长安城布局严整对称

C.唐朝民族关系和睦 D.长安是国际性大都市

【解析】根据题干“其中有来自中亚、波斯、大食、新罗等地的商人、使节、留学生数千人。很多外商在西市开设货栈,买卖货物”和所学知识可知,唐都长安城既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。城内外商云集,大批外国人在中国经商、学习、居住,D项正确;唐朝政治制度完备,比如三省六部制,科举制等,材料没有涉及,排除A项;题干反映了长安是国际性大都市,未体现长安城布局,排除B项;没有涉及少数民族的信息,无法看出唐朝民族关系和睦,排除C项。

4. (日照中考)新罗仿唐制设国学,教授《尚书》礼记》等,儒家经典成为新罗学生必读书,后又仿唐朝置算学博士和医学博士,分别讲授《九章算术》《本草经》等。这说明( C )

A.唐朝政治制度先进 B.中华文明历史悠久

C.中国文化影响深远 D.中朝民间交往密切

【解析】据题干“新罗仿唐制设国学,教授《尚书》礼记》等,儒家经典成为新罗学生必读书,后又仿唐朝置算学博士和医学博士,分别讲授《九章算术》《本草经》等。“和所学知识可知,新罗是中国的邻国,材料说明唐朝文化传播到了周边国家并深刻影响周边国家的发展,说明中国文化影响深远,C项正确;题干体现的是唐文化对周边国家的影响,体现不出唐朝政治制度先进,排除A项;材料不能全面说明中华文明历史悠久,排除B项;材料没有涉及“中朝民间交往密切"的内容,排除D项。

5.(吉林中考节选)

材料 敦煌莫高窟第323窟的北壁,有一幅壁画,画作是西汉武帝时代的一位使臣,穿越广袤大漠到中国西边寻求盟友,共同对付匈奴族侵略的故事。

——摘编自宁强《敦煌壁画里的“一带一路”形象》

(1)依据材料,写出与“使臣”“高僧”相关的历史事件,并分析两个事件的共同影响。

(2)“敦煌文化守望者”是一个全球志愿者派遣计划。为此写出一句宣讲词。

【解析】(1)事件:根据材料“画作是西汉武帝时代的一位使臣,穿越广袤大漠到中国西边寻求盟友,共同对付匈奴族侵略的故事”和所学可知与“使臣”相关的历史事件是西汉汉武帝时,张骞通西域;根据材料“敦煌壁画唐朝高僧西行取经图"和所学可知与“高僧”相关的历史事件是唐朝贞观初年,高僧玄奘西行天竺求取佛经。

影响:根据所学可知,张骞通西域、玄奘西行都加强中国与其他国家之间的了解,友好往来;加强中国与其他国家文化交流等。

(2)宣讲词:根据所学,从敦煌莫高窟文化价值、史学价值、传统文化等方面,分析概括出宣讲词即可,如:来敦煌莫高窟感受历史的厚重与文化的碰撞;敦煌莫高窟不可再生,我们要用更智慧的途径加以保护,使传统文化焕发生机;铭记一代又一代守护者,让古建筑重生,让中华传统文化永不磨灭等。

【答案】(1)事件:张骞通西域;玄奘西行。

影响:加强中国与其他国家之间的了解,友好往来;加强中国与其他国家文化交流等。

(2)宣讲词:来敦煌莫高窟感受历史的厚重与文化的碰撞;敦煌莫高窟不可再生,我们要用更智慧的途径加以保护,使传统文化焕发生机;铭记一代又一代守护者,让古建筑重生,让中华传统文化永不磨灭等。

隋唐时期:繁荣与开放的时代

单元复习 教案

课标要求

第1课 隋朝统一与灭亡

学习要点:隋朝的统一、大运河和科举制、隋的灭亡

学习提示:了解隋朝的统一及其历史贡献、科举制度创建、大运河开通,知道隋朝速亡的原因。

第2课 唐朝建立与“贞观之治”

学习要点:唐朝建立、贞观之治、武则天统治

学习提示:了解“贞观之治”,认识唐朝兴盛的原因。

第3课 开元盛世

学习要点:开元盛世、经济繁荣、国际大都市长安

学习提示:了解“开元盛世”,认识唐朝兴盛的原因。

第4课 安史之乱与唐朝衰亡

学习要点:安史之乱、黄巢起义、唐朝灭亡、五代十国

学习提示:了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

第5课 隋唐时期的民族交往与交融

学习要点:文成公主入藏、突厥、回纥、南诏和渤海

学习提示:知道隋唐时期民族交往交流交融的史事,认识中华民族多元一体格局的发展。

第6课 隋唐时期的中外文化交流

学习要点:遣唐使、鉴真东渡、玄奘西行、唐与新罗、大食和东罗马帝国的交往

学习提示:了解鉴真东渡、玄奘西行等史事,认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位,增强民族自信心和自豪感。

第7课 隋唐时期的科技与文化

学习要点:雕版印刷术、天文学和医药学、唐诗、书法与绘画、敦煌莫高窟

学习提示:知道隋唐时期的科技与文化成就,认识中华优秀传统文化的独特价值。

单元结构

教学目标及重难点

1.通过材料和地图,了解隋朝的统一及其历史贡献、科举制度创建、大运河开通,知道隋朝速亡的原因。(重点)

2.依据图片和相关史料,了解“贞观之治”“开元盛世”,认识唐朝兴盛的原因。(重点)

3.通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。(难点)

4.通过知道隋唐时期民族交往交流交融的史事,认识中华民族多元一体格局的发展。(重点)

5.通过地图和相关史料,了解鉴真东渡、玄奘西行等史事,认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位,增强民族自信心和自豪感。(难点)

6.通过隋唐时期的科技与文化成就,认识中华优秀传统文化的独特价值。(难点)

教学过程

教学过程

环节 教师活动 设计意图

导入 隋朝建立后,统一南北,结束了长时间政权分立的局面。隋朝开凿贯通南北的大运河,创立科举制,对后世影响深远。继起的唐朝,前期政治开明,经济发展,在民族关系、对外交流、科学技术、文学艺术等方面都有很大的建树,呈现出繁荣、富强、开放的盛世景象,成为当时世界上最具影响力的强大国家。安史之乱后,唐朝国势由盛转衰,政治日趋腐败,连年的战争和日益沉重的赋役,使社会矛盾激化,最终爆发以王仙芝、黄巢为首的农民大起义,加速了唐朝的灭亡。唐亡后的五代十国时期,仍然处于割据势力膨胀、社会动荡不安的局面,同时也开启了再次统一的进程。今天,让我们一起回顾,一起梳理繁荣与开放的时代。 单元复习导入,让学生总整体上回顾本单元的整体框架,培养学生的大单元意识。

任务一 通过材料和地图,了解隋朝的统一及其历史贡献、科举制度创建、大运河开通,知道隋朝速亡的原因。 1.隋的统一 教师呈现隋文帝图片和知识填空 教师总结:隋朝的一系列措施促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。 2.大运河开通 教师大运河示意图并让学生读图完成相关问题:(1)指出隋朝大运河主要的四段河道。 (2)找出每段河道的两个端点和连接的主要水系。 设问:我国地势西高东低,主要河流走向是自西向东,为什么大运河是南北走向? 教师总结:充分利用自然河道,做到自然与人的和谐共进。 【想一想】如何评价大运河? 教师分析总结: 积极:加强了南北地区政治经济文化交流;带动沿线城市的发展;对巩固统一和社会经济的发展起到重要作用。 消极:过度役使民力,给人民带来了沉重的徭役负担,激化了社会矛盾,加速了隋朝的灭亡。 3.科举制 教师呈现相关图片和知识填空 归纳总结:中国古代选官制度的演变过程 教师总结:(1)选官方式由世袭和任命变为考试选拔;(2)选官的标准由血缘和门第变为才学;(3)选拔形式逐渐公平、公开、公正。 4.隋朝灭亡 教师呈现表格和相关史料 教师总结:隋的暴政导致隋朝灭亡。 【知识扩展】隋朝与秦朝的历史相似性 教师带领学生一起总结并得到认识:“得民心者得天下”,“成由节俭败由奢” 知识填空则促使学生主动回顾隋朝建立及统一的基本史实,如时间、人物、事件等,强化对重要知识点的记忆,为理解隋朝统一的意义及后续发展做铺垫。 通过观察地图了解大运河的概况,将抽象的历史知识具象化,增强对大运河空间布局的理解,学会从地图中获取有效信息来解读历史事件,提高学生综合运用地理和历史知识的能力。 引导学生从积极和消极两个方面分析大运河开通的影响,培养辩证思维,避免片面看待历史现象,从而更全面、客观地理解大运河在政治、经济、社会等多方面对当时及后世产生的深远影响。 引导学生对比不同选官制度的标准和方式,使学生认识到历史发展过程中制度的演变趋势,培养学生归纳总结历史发展规律和比较分析不同历史时期制度异同的能力。 运用史料实证来解释历史事件,提高从多种资料中提取关键信息、归纳总结历史问题的能力,从而深刻理解历史事件背后复杂的因果关系。

任务二 依据图片和相关史料,了解“贞观之治”“开元盛世”,认识唐朝兴盛的原因。 1.唐朝建立 教师呈现唐太宗图片和知识填空 2.“贞观之治” 教师呈现相关史料并设问:阅读材料,材料中体现出唐太宗的哪些治国理念? 教师总结:(1)吸取隋亡教训,勤于政事,虚心纳谏;(2)认识到人民力量的强大,以民为本;(3)广纳贤才,知人善任。 教师呈现三省六部示意图并设问:唐太宗即位时,采取哪些措施进行治理国家? 教师总结:唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展,历史上称为“贞观之治”。 3.武则天的统治 教师呈现武则天图片和知识填空 4.开元盛世 教师呈现相关图片和地图 教师总结:唐玄宗在位前期,年号为“开元”。当时政治稳定,经济繁荣,文化发达,国库充盈,人口数量增长明显,民众生活安定。唐朝的国力达到前所未有的强大,出现了盛世局面。 【归纳总结】唐太宗、武则天和唐玄宗在治国方面有哪些共同点? 【想一想】“贞观之治”、开元盛世局面出现的共同原因有哪些?唐朝前期盛世局面的出现对我们今天有何启示? 教师总结: 原因:国家统一,统治者励精图治,重视发展生产,虚心纳谏,重用人才,注重减轻人民负担。 启示:①政局稳定、国家统一是经济发展的前提条件;②治理国家要注重人才的培养和制度(改革)创新;③要重视发展经济;更要以民为本,改善民生。 通过提供原始史料,引导学生仔细阅读并从中提取关键信息,培养学生 “论从史出” 的思维方式,提高解读和分析历史文献的能力,使学生认识到统治者的理念对国家治理和发展的重要影响。 利用图片使武则天这一历史人物形象化,增加学生学习兴趣,知识填空则帮助学生梳理武则天在政治、用人、经济等方面的重要举措,使学生认识到武则天统治对唐朝发展的承上启下作用,进一步丰富对唐朝历史的认识。 通过对比三位统治者在政治、经济、用人等方面的措施,引导学生找出共同点,使学生认识到统治者的政策措施对国家发展的重要影响,进而总结出盛世局面出现的共同原因,培养学生归纳总结历史规律、比较分析历史人物异同的能力,同时从盛世的形成中汲取对当代社会发展有益的启示。

任务三 通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。 1.安史之乱 教师呈现相关图片和知识填空 2.黄巢起义 教师呈现相关表格 3.五代十国 教师呈现地图和相关史料,并设问:五代十国有何特点?根据其特点思考五代十国有何的实质是什么? 教师总结: 特点:开国君主都是掌握兵权的武将 实质:唐末以来藩镇割据局面的延续 【想一想】教师呈现相关史料带领学生分析解读 教师总结:虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。 知识填空则促使学生梳理安史之乱爆发的背景因素、爆发时间、平叛过程及对唐朝国势的重大影响,帮助学生清晰掌握历史事件的基本要素,为深入分析其影响奠定基础。 表格形式使黄巢起义的相关信息一目了然,便于学生清晰了解起义,帮助学生系统掌握这一历史事件,培养学生归纳整理历史资料的能力。 结合史料引导学生分析五代十国的特点及实质,使学生学会从地图和史料中获取信息、归纳特点、透过现象看本质,理解历史时期的复杂性和延续性,培养学生综合分析历史问题的能力。

任务四 通过知道隋唐时期民族交往交流交融的史事,认识中华民族多元一体格局的发展。 教师呈现地图并让学生读图回答下列问题 (1)找出吐蕃、突厥、回纥、渤海和南诏的分布位置。 (2)找到北庭都护府和安西都护府所在的位置 设问:唐朝采取哪些措施与各民族保持关系的? 教师总结:和亲、结盟、册封、设置机构、经贸往来、任职、军事战争等 教师制作表格带领学生完成有关唐朝民族交往的措施并得出认识 认识:中华民族多元一体格局的发展 让学生通过观察地图明确各民族的地理位置关系,了解唐朝在边疆地区的管辖机构设置情况,更好地理解唐朝民族交往交融的空间背景,培养学生从地图中获取有效信息、分析历史现象空间分布特征的能力。 归纳唐朝在处理民族关系方面采取的多种措施,使学生认识到唐朝民族关系的多样性和复杂性,进而理解中华民族多元一体格局在唐朝时期的发展特点,增强对民族交往交流交融历史进程的认识。

任务五 通过地图和相关史料,了解鉴真东渡、玄奘西行等史事,认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位,增强民族自信心和自豪感。 1.遣隋使、遣唐使 教师呈现相关图片和知识填写 2.鉴真东渡 教师呈现相关图片并设问 设问:鉴真有何贡献? 教师总结:在日本传授佛经,传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等;为中日文化交流做出了卓越贡献 3.玄奘西行 教师呈现玄奘西行路线图并让学生读图回答相关问题 找到玄奘西行的起点和到达的国家。 设问:玄奘有何贡献? 教师总结:玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。 想一想:鉴真东渡和玄奘西行是唐朝时期对外文化交流史上的两件大事,请对比两件事的异同。 教师呈现相关表格带领学生一起比较 教师总结:相同点:都是唐朝著名的僧人;都为完成使命出生入死,具有顽强的毅力;坚持不懈、不怕困难、坚定信念、勇往直前;都为加强唐朝与邻邦的友谊,促进文化交流做出了重大贡献。 不同点:一个是“送”;一个是“取”;鉴真是到日本弘扬佛法,玄奘是去天竺取经。 (4)唐与其他国家的交往 教师呈现相关史料分析 归纳总结:唐朝中外交流活跃的原因?以及给我们的启示有哪些? 教师总结: 原因: 政策因素:唐朝实行开放的对外政策 交通因素:唐朝水陆交通发达,为中外文化交流的繁荣提供了必要的客观条件 国力因素:唐朝国力强盛,经济、文化发达,对周边国家有很强吸引力 启示:努力发展经济文化,提高综合国力;坚持对外开放的政策等 知识填写则促使学生掌握基本知识,帮助学生了解隋唐时期与周边国家的官方交往情况,为后续深入学习鉴真东渡、玄奘西行等对外交流事件奠定基础,培养学生对历史细节的把握能力。 引导学生从带回佛经、主持译经工作以及《大唐西域记》的撰写等方面总结玄奘对中国佛教发展和中外文化交流的贡献,使学生认识到玄奘西行不仅是一次宗教文化传播之旅,也是一次增进中外相互了解的伟大实践,培养学生全面评价历史人物贡献的能力,从玄奘的事迹中汲取文化交流和学术研究的精神力量。 引导学生从多方面分析唐朝中外交流活跃的原因,使学生认识到历史现象是多种因素共同作用的结果,培养学生综合分析问题的能力;进而让学生思考这些原因对当代社会发展的启示,将历史学习与现实思考相结合,培养学生学以致用、以史为鉴的意识,从历史经验中汲取智慧,为当代社会发展提供借鉴。

任务六 通过隋唐时期的科技与文化成就,认识中华优秀传统文化的独特价值。 教师呈现相关表格带领学生完成 通过展示隋唐时期科技与文化成就的表格,使学生对这些成就有直观的认识和感受,帮助学生梳理知识脉络,构建完整的知识体系,使学生深入认识隋唐时期科技与文化成就的丰富多样和卓越价值,培养学生归纳总结历史知识、分析文化现象特点和价值的能力,增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

课堂小结

巩固训练

1.隋炀帝认为洛阳地处中原,河运便利,可以解决粮食、物资供应的困难,且其地理位置适中,可以照顾全局。隋炀帝遂于605年下诏营建东都洛阳,其主要目的是( B )

A.炫耀王朝国力 B.巩固政治统治

C.推动交通发展 D.减轻民众负担

【解析】根据材料“洛阳地处中原,河运便利,可以解决粮食、物资供应的困难,且其地理位置适中,可以照顾全局"和结合所学知识可知,隋炀帝考虑到洛阳的地理位置优越,既便于粮食和物资的供应,又能够“照顾全局”,这样的选择有利于加强中央对地方的控制,巩固政治统治,B项正确;虽然建造东都洛阳在一定程度上可能体现了隋朝的国力,但隋炀帝的主要动机并非为了单纯炫耀,排除A项;交通的便利只是实现其他目的的一个条件,不是主要目的,排除C项;隋炀帝时期的大规模建设和征伐往往给民众带来了沉重的负担,排除D项。

2.(广东中考)唐朝在建立后,“增损隋律”,制定唐律,尽削前朝“烦峻之法”,“用法务在宽简”。这反映了唐朝( A )

A.加强吏治整顿 B.吸取隋亡的教训

C.注重经济发展 D.开创三省六部制

【解析】根据题干“增损隋律”,制定唐律,尽削前朝“烦峻之法”,“用法务在宽简”和所学知识可知,吸取隋亡的教训,制定唐律,减轻刑罚,B项正确;加强吏治整顿主要体现在严格考察各级官吏的政绩,不符合题意,排除A项;注重经济发展主要体现在减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,不符合题意,排除C项;隋朝开创三省六部制,不符合题意,排除D项。

3.(北京中考)唐都长安约有百万人口,其中有来自中亚、波斯、大食、新罗等地的商人、使节、留学生数千人。很多外商在西市开设货栈,买卖货物。这反映出( D )

A.唐朝政治制度完备 B.长安城布局严整对称

C.唐朝民族关系和睦 D.长安是国际性大都市

【解析】根据题干“其中有来自中亚、波斯、大食、新罗等地的商人、使节、留学生数千人。很多外商在西市开设货栈,买卖货物”和所学知识可知,唐都长安城既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会。城内外商云集,大批外国人在中国经商、学习、居住,D项正确;唐朝政治制度完备,比如三省六部制,科举制等,材料没有涉及,排除A项;题干反映了长安是国际性大都市,未体现长安城布局,排除B项;没有涉及少数民族的信息,无法看出唐朝民族关系和睦,排除C项。

4. (日照中考)新罗仿唐制设国学,教授《尚书》礼记》等,儒家经典成为新罗学生必读书,后又仿唐朝置算学博士和医学博士,分别讲授《九章算术》《本草经》等。这说明( C )

A.唐朝政治制度先进 B.中华文明历史悠久

C.中国文化影响深远 D.中朝民间交往密切

【解析】据题干“新罗仿唐制设国学,教授《尚书》礼记》等,儒家经典成为新罗学生必读书,后又仿唐朝置算学博士和医学博士,分别讲授《九章算术》《本草经》等。“和所学知识可知,新罗是中国的邻国,材料说明唐朝文化传播到了周边国家并深刻影响周边国家的发展,说明中国文化影响深远,C项正确;题干体现的是唐文化对周边国家的影响,体现不出唐朝政治制度先进,排除A项;材料不能全面说明中华文明历史悠久,排除B项;材料没有涉及“中朝民间交往密切"的内容,排除D项。

5.(吉林中考节选)

材料 敦煌莫高窟第323窟的北壁,有一幅壁画,画作是西汉武帝时代的一位使臣,穿越广袤大漠到中国西边寻求盟友,共同对付匈奴族侵略的故事。

——摘编自宁强《敦煌壁画里的“一带一路”形象》

(1)依据材料,写出与“使臣”“高僧”相关的历史事件,并分析两个事件的共同影响。

(2)“敦煌文化守望者”是一个全球志愿者派遣计划。为此写出一句宣讲词。

【解析】(1)事件:根据材料“画作是西汉武帝时代的一位使臣,穿越广袤大漠到中国西边寻求盟友,共同对付匈奴族侵略的故事”和所学可知与“使臣”相关的历史事件是西汉汉武帝时,张骞通西域;根据材料“敦煌壁画唐朝高僧西行取经图"和所学可知与“高僧”相关的历史事件是唐朝贞观初年,高僧玄奘西行天竺求取佛经。

影响:根据所学可知,张骞通西域、玄奘西行都加强中国与其他国家之间的了解,友好往来;加强中国与其他国家文化交流等。

(2)宣讲词:根据所学,从敦煌莫高窟文化价值、史学价值、传统文化等方面,分析概括出宣讲词即可,如:来敦煌莫高窟感受历史的厚重与文化的碰撞;敦煌莫高窟不可再生,我们要用更智慧的途径加以保护,使传统文化焕发生机;铭记一代又一代守护者,让古建筑重生,让中华传统文化永不磨灭等。

【答案】(1)事件:张骞通西域;玄奘西行。

影响:加强中国与其他国家之间的了解,友好往来;加强中国与其他国家文化交流等。

(2)宣讲词:来敦煌莫高窟感受历史的厚重与文化的碰撞;敦煌莫高窟不可再生,我们要用更智慧的途径加以保护,使传统文化焕发生机;铭记一代又一代守护者,让古建筑重生,让中华传统文化永不磨灭等。

同课章节目录