部编版语文七年级下册第四单元新课标全国命题趋势卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级下册第四单元新课标全国命题趋势卷(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 204.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 15:42:10 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第四单元主题情境卷

一、积累与运用(共2题;共8分)

阅读下面的文字,根据拼音写字词,给加点字选择正确的读音。

大气,是一种优秀的品质。大海大气,不拒绝点滴清澈的泉水抑或浑浊的污水,于是,他的心胸更加广阔,拥有了浩hàn▲与澎湃;高山大气,不嫌弃一块石头的丑随,一棵小草的卑微,于是,他的身姿更加伟岸,拥有了巍峨与坚定;蓝天大气,不厌恶一片乌云的阴晦▲,一只小鸟的聒▲噪,于是,他的眼界更加辽远,拥有了广mào▲与无边。

1.(4分)根据拼音写汉字。

浩hàn 广mào

2.(4分)选择正确的读音。

①阴晦 A.huǐ B.huì

②聒噪 A.guō B.guǒ

二、综合性学习(共2题;共13分)

2024年是叶圣陶先生130周年诞辰。你所在的班级准备开展以“纪念叶圣陶先生”为主题的综合性学习活动。请你参与,并完成以下任务。

3.(8分)请你为这次活动策划一个活动方案。(注意各活动环环相扣,衔接自然)

活动一:参观叶圣陶先生纪念馆

活动二:

活动三:

活动四:展示活动成果——叶圣陶先生年谱

4.(5分)通过这次活动,你一定对叶圣陶先生有了些了解,请你向父亲或母亲介绍叶圣陶先生。

三、文言文阅读(共5题;共20分)

阅读下列语段,完成下面小题。

【甲】

爱莲说

周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】

芙蕖

李渔

芙蕖与草本诸花似觉稍异,然有根无树,一岁一生,其性同也。谱云:“产于水者曰草芙蓉,产于陆者曰早莲。”则谓非草本不得矣。予夏季倚此为命者,非故效颦于茂叔而袭成说①于前人也;以芙蕖之可人,其事不一而足。请备述之。

群葩当令时,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然。自荷钱出水之日,便为点缀绿波,及其劲叶既生,则又日高一日,日上日妍,有风既作飘飘之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂②秋,此时在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜而能事不已。此皆言其可目者也。

可鼻,则有荷叶之清香,荷花之异馥,避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之生。

至其可人之口者,则莲实与藕,皆并列盘餐而互芬齿颊者也。

只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣,乃摘而藏之,又备经年裹物之用。

是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。

(节选自《闲情偶寄》,有删改)

【注释】①成说:通行的说法。②徂(cú):到。

5.(4分) 下列句中加点词语意思相同的一项是( )。

A.①濯清涟而不妖 ②以其境过清,不可久居

B.①中通外直 ②政通人和,百废具兴

C.①予谓菊,花之隐逸者也 ②此之谓失其本心

D.①请备述之 ②前人之述备矣

6.(4分) 下列句中加点词语意义与用法相同的一项是( )。

A.①予独爱莲之出淤泥而不染 ②而两狼之并驱如故

B.①可远观而不可亵玩焉②湖中焉得更有此人

C.①非故效颦于茂叔而袭成说于前人也 ②杂然而前陈者

D.①亦可告无罪于主人矣 ②箕畚运于渤海之尾

7.(4分)下列表述有误的一项是( )。

A.中通外直,不蔓不枝 (“蔓”,名词作动词)

B.此皆言其可目者也。 (该句是判断句)

C.则莲实与藕,皆并列盘餐而互芬齿颊者也 (“芬”,这里是使动用法)

D.【乙】文按照时间顺序说明了芙蕖“无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用”的特点。

8.(4分) 用现代汉语翻译文中画横线句子。

①莲之爱,同予者何人?

②不至白露为霜而能事不已。

9.(4分)请分别概括【甲】【乙】两文作者爱莲的主要原因。

四、诗歌鉴赏(共1题;共4分)

10.(4分) 诗歌鉴赏

咏菊

[唐]白居易

一夜新霜著瓦轻,芭蕉新折败荷倾。

耐寒唯有东篱菊,金粟②初开晓更清。

【注释】金粟:黄色的花蕊。

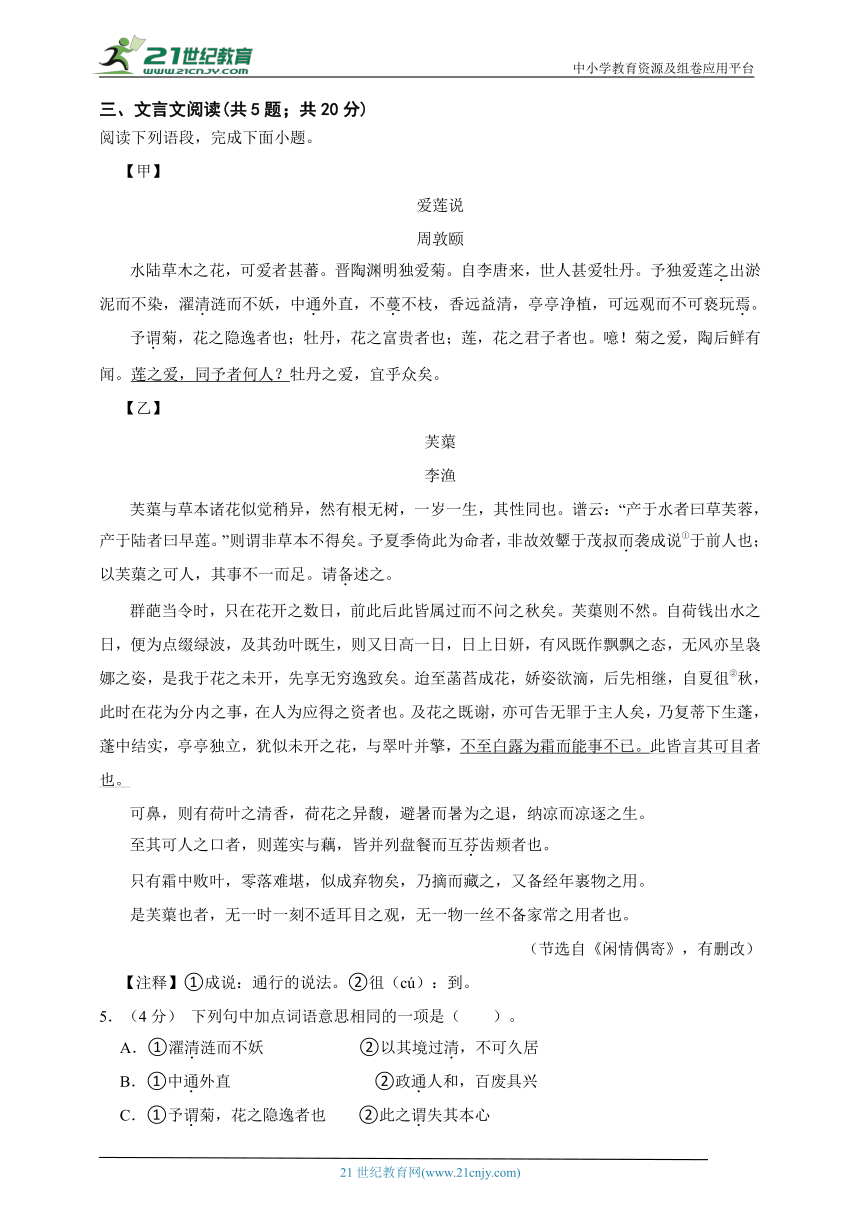

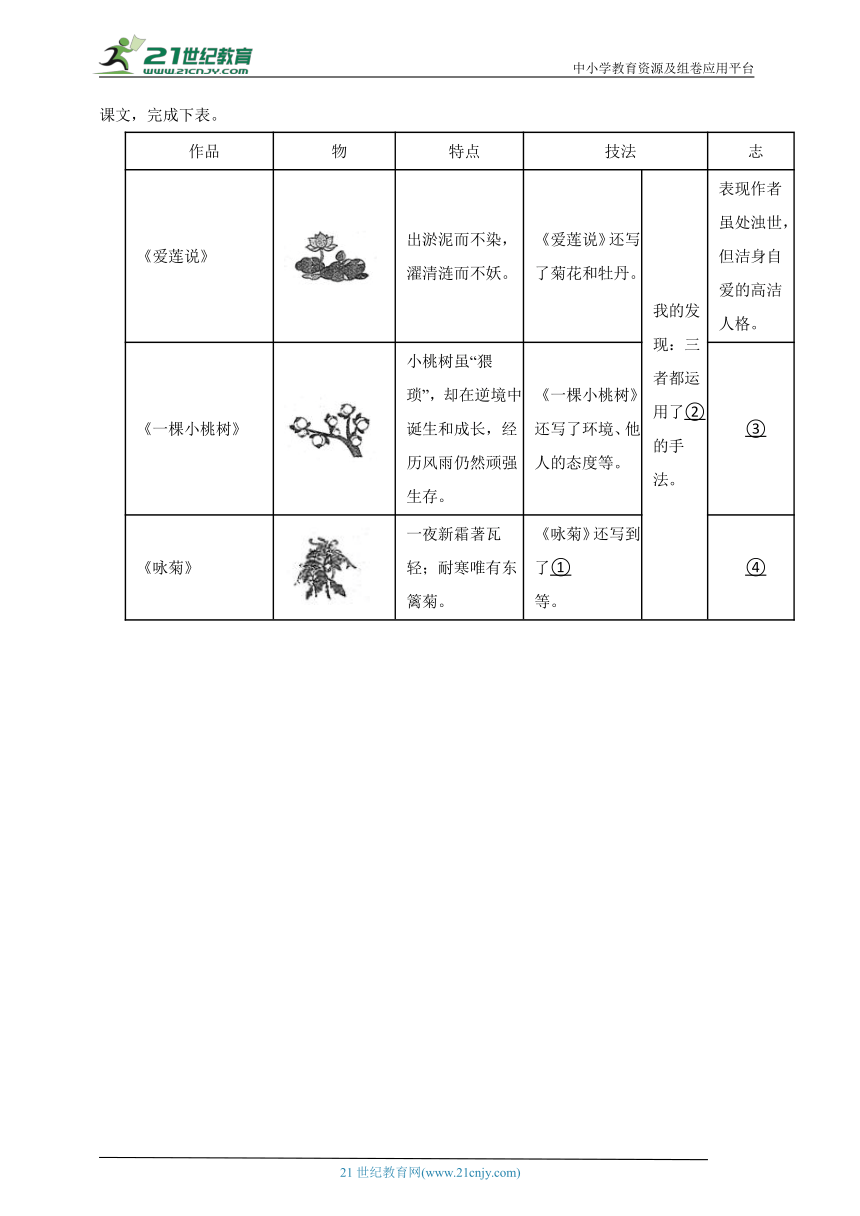

花是文学作品中的常见形象,作者往往通过“托物言志”的手法,表情达意。阅读本诗,关联课文,完成下表。

作品 物 特点 技法 志

《爱莲说》 出淤泥而不染,濯清涟而不妖。 《爱莲说》还写了菊花和牡丹。 我的发现:三者都运用了②的手法。 表现作者虽处浊世,但洁身自爱的高洁人格。

《一棵小桃树》 小桃树虽“猥琐”,却在逆境中诞生和成长,经历风雨仍然顽强生存。 《一棵小桃树》还写了环境、他人的态度等。 ③

《咏菊》 一夜新霜著瓦轻;耐寒唯有东篱菊。 《咏菊》还写到了①等。 ④

五、现代文阅读(共3题;共15分)

阅读下面文章,完成各题。

叶圣陶先生二三事(节选)

张中行

①凡是同叶圣陶先生有些交往的,无不为他的待人厚而感动。前些年,一次听吕叔湘先生说,当年他在上海,有一天到叶先生屋里去,见叶先生伏案执笔改什么,走近一看,是描他的一篇文章的标点。这一次他受了教育,此后写文章,文字标点一定清清楚楚,不敢草率了事。我同叶圣陶先生文墨方面的交往,从共同修润课本的文字开始。其时他刚到北方来,跟家乡人说苏州话,跟其他地方人说南腔北调话。可是他写文章坚决用普通话。他对普通话生疏,于是不耻下问,让我帮他修润。我出于对他的尊敬,想不直接动笔,只提一些商酌性的意见。他说:“不必客气。这样反而费事,还是直接改上。不限于语言,有什么不妥都改。千万不要慎重,怕改得不妥。我觉得不妥再改回来。”我遵嘱,不客气,这样做了。可是他却不放弃客气,比如有一两处他认为可以不动的,就一定亲自来,谦虚而恳切地问我,同意不同意恢复。我当然表示同意,并且说:“您看怎么样好就怎么样,千万不要再跟我商量。”他说:“好,就这样。”可是下次还是照样来商量,好像应该作主的是我,不是他。

②文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。例如一些可以算作末节的事:有人到东四八条他家去看他,告辞时,客人拦阻他远送,无论怎样说,他一定还是走过三道门,四道台阶,送到大门外。告别,他鞠躬,口说谢谢,看着来人上路才转身回去。他晚年的时候已经不能下床,记得有两次,我同一些人去问候,告辞时,他还举手打拱,不断地说谢谢。

……

③以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己,这包括正心修身和“己欲立而立人,己欲达而达人”。我们在一起的时候,常常谈到写文章,他不只一次地说:“写成文章,在这间房里念,要让那间房里的人听着,是说话,不是念稿,才算及了格。”他这个意见,不同的人会有不同的反应。譬如近些年来,有不少人是宣扬朦胧的,还有更多的人是顺势朦胧的,对于以简明如话为佳文的主张,就必付之一笑。而叶先生则主张写完文章后,可以自己试念试听,看像话不像话,不像话,坚决改。叶圣陶先生就是这样严格要求自己的,所以所作都是自己的写话风格,平易自然,鲜明简洁,细致恳切,念,顺口,听,悦耳,说像话还不够,就是话。

④在文风方面,叶圣陶先生还特别重视“简洁”。简洁应该是写话之内的一项要求,这里提出来单独说说,是因为叶圣陶先生常常提到,有针对性。他是带着一些感慨说的:“你写成文章,给人家看,人家给你删去一两个字,意思没变,就证明你不行。”关于繁简,关于修改,鲁迅提到的是字句段。叶圣陶先生只说字,我的体会,一是偏重用语,二是意在强调,精神是可简就决不该繁。

(选自义务教育教科书《语文》,七年级下册)

11.(5分)用简洁的语言概括选文的内容。

12.(5分)阅读第①段,说说两个“千万不要”的表意作用。

13.(5分)阅读第④段,说说画线句子在写作上给你的启示?

六、写作题(共1题;共60分)

14.(60分)【写作情境与要求】

“驿路梨花处处开。”

彭荆风的《驿路梨花》一文以花喻人。如梦见梨花与人交相辉映,以梨花的洁白衬托人物美好的心灵。可谓新颖别致,匠心独运。请你运用以花喻人的方法写一个片段。(150字左右)

【写法指导】

借物喻人,就是借某一事物的特点,来描写人的一种品格,是作文中用来表现、突出中心思想的常用方法。无论写人、记事,还是写景、状物,正确运用借物喻人的方法,可以使文章立意更深远,表情达意更含蓄,增强文章的表现力和感染力。运用借物喻人方法需要注意,所描述事物的特点,要与人的品格有相似之处,让人读了文章,能清楚地认识到借物的什么特点要说明人的什么品格。

答案解析

【答案】1.瀚;袤

2.B;A

【解析】(1)本题考查字形。这就要求学生平时的学习中注意字音和字形的识记和积累,特别是形近字、多音字。辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。

(2)本题考查字音。本题要结合平时课文中所学词语来辨析字音,要结合汉字的拼写规则来掌握字的读音,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析。

1.浩瀚(hào hàn):意思(1)是水盛大的样子;(2)广大,漫无边际;繁多。现在广泛用于形容知识和艺术方面的博大精深。

广袤(guǎng mào):形容广阔得望不到边际,辽阔无边,比喻非常广阔,一般用于修饰土地面积天空,也可形容辽阔的草原、湖泊等。从东到西的长度叫“广”,从南到北的长度叫“袤”。

故答案为:瀚 ; 袤

2.阴晦(yīn huì):意思是(1)是指阴沉昏暗。(2)隐晦。(3)指阴冷滞涩之气。故选B。

聒噪(guō zào):意思是(1)说话琐碎,声音喧闹,令人烦躁。(2)江湖上打招呼用的习惯语。犹言打扰了,对不起。多见于早期白话作品。(3)泛指打扰,烦扰。(4)声音很烦躁。可用于蝉声令人烦躁。

故答案为:A。

【答案】3.了解叶圣陶先生生平;撰写叶圣陶先生年谱

4.示例:妈妈(爸爸),今天我们参观了叶圣陶先生纪念馆,对叶圣陶先生做了比较深入的了解。叶圣陶先生是中国文艺界、教育界的老前辈,他为人敦厚、彬彬有礼。

【解析】(1)本题考查学生设计活动的能力。对于设计活动类型的题目,我们一般从平时掌握的几种常见的主题活动中做出选择即可。只是需要在表达时注意考题对于句子形式上的要求。

(2)本题考查学生语言表达能力。邀请他人时首先要有恰当的称呼,然后介绍自己,讲明邀请的目的。最后征询对方的意见,语气诚恳、委婉。据此分析将以上内容连贯成一段完整的句子,准确表达即可。

3.通过参观纪念馆,参与者可以直观地了解叶圣陶先生的生平事迹、成就贡献等,为后续的活动打下坚实的基础。在参观完纪念馆后,组织一场关于叶圣陶先生生平的讲座或讨论会,让参与者更深入地了解他的生平事迹和成就,进一步拉近与这位文化巨匠的距离。在了解了叶圣陶先生的生平后,组织参与者进行年谱的撰写工作。这不仅可以锻炼参与者的写作能力,还能让他们更深入地了解叶圣陶先生的生平轨迹,感受他的生活历程和时代变迁。经过一段时间的撰写和整理,将参与者完成的叶圣陶先生年谱进行展示。这既是对参与者辛勤努力的肯定,也是对整个活动的总结和回顾。通过展示年谱,可以让更多的人了解叶圣陶先生的生平事迹和贡献,传承和弘扬他的精神。

故答案为: 了解叶圣陶先生生平 ; 撰写叶圣陶先生年谱

4.开头的称呼应当亲切一些,这种称呼有助于拉近与父母的距离,使接下来的介绍更加自然和流畅。我们应当介绍了叶圣陶先生的身份和地位,即“中国文艺界、教育界的老前辈”。这种介绍既概括了叶圣陶先生的主要成就,也显示了对他的尊重和敬仰。“他为人敦厚、彬彬有礼”这句话,具体描述了叶圣陶先生的性格特点。这种描述使父母能够对叶圣陶先生有更直观和深入的了解,同时也显示了孩子对这次活动的认真参与和深刻体验。

故答案为: 妈妈(爸爸),今天我们参观了叶圣陶先生纪念馆,对叶圣陶先生做了比较深入的了解。叶圣陶先生是中国文艺界、教育界的老前辈,他为人敦厚、彬彬有礼。

【答案】5.D

6.A

7.D

8.①对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?

②不到白露节下霜的时候,它所擅长的本领不会停止。

9.同样热爱莲花,甲文的作者爱莲洁身自好、质朴、正直、庄重的品质,而乙文作者喜欢莲有可目、可鼻、可口、可用的实用价值。

【解析】(1)本题考查文言文实词。文言实词要注意积累,另外实词要注意特殊用法,通假字,一词多义,古今异义,词类活用,要结合语境正确答题。

(2)本题考查文言文虚词。初中阶段遇到的虚词有:而,何,乎,乃,其,且,为,焉,也,以,于,则,者。常考的是:之、而、以、于、其。

(3)本题考查文言文内容理解。读懂文言文,理解文言文内容。选择题注意在文言文中找到对应句,逐字分析,选项内容和文言文不要有出入,如事物发展顺序、线索、情感、语言特点、结构、手法等,不要以偏概全、无中生有。

(4)本题考查文言文翻译。翻译句子注意重点字、翻译原则和句式。文言文翻译原则:信达雅,就是字词要翻译准确,语言表达要通达优美。文言文句式:判断句、省略句、被动句、倒装句。

(5)本题考查文言文内容理解。解答此题的关键是在理解文言文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括【甲】【乙】两文作者爱莲的主要原因即可。

【附参考译文】

【甲】

水上和陆地上草本木本的花中,可以喜爱的有很多。晋代陶渊明唯独喜爱菊花。自从唐朝以来,世上的人们很喜爱牡丹。我唯独喜欢莲花,它从淤泥中生长出来,却不受淤泥的沾染;它经过清水的洗涤后,却不显得妖媚。它的茎中间是贯通的,外形是笔直的,不生枝蔓,不长枝节。香气传播得越远越清幽,它笔直洁净地立在那里,(人们)可以远远地观赏它们,却不可靠近去玩弄它。

我认为,菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵的花;莲花,是花中的君子。唉!(感叹词,在此作助词,以加重语气。)对于菊花的喜爱,在陶渊明之后就很少听说了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人?对于牡丹的喜爱,人该是很多了。

【乙】

芙蕖和草本花卉好像稍有不同,然而它有根没有木质的树干,是一年生的植物,这些性质和草本是相同的。花谱书中说:“在水中生长的叫草芙蓉,在陆地生长的叫旱莲。”那么这就不能说芙蕖不是草本了。我爱芙蕖,在夏季靠这花才能活下去,不是故意效仿周敦颐重复前人早已说过的话,而是因为芙蕖适合人的心意,它的长处不是一两点就可以讲尽的,请容我一一说说它的好处。

在花的最佳观赏时节,只在花开的那几天,在此以前、以后都属于无人问津的时候。芙蕖就不是这样:自从荷叶出水那一天,便把水波点缀得一片碧绿;等到它的茎和叶长出,则又一天一天地高起来,一天比一天美丽。有风时就作出飘动摇摆的神态,没风时也呈现出轻盈柔美的风姿。这样,我们在花未开的时候,便先享受它那无穷的逸致情趣了。等到花苞开花,姿态娇嫩得简直要滴水,(花儿)先后相继开放,从夏天直开到秋天,这对于花来说是它的本性,对于人来说就是应该得到的享受了。等到花朵凋谢,也可以告诉主人说,没有对不住您的地方;于是又在花蒂下生出莲蓬,蓬中结了果实,一枝枝独立,还像未开的花一样,和翠绿的叶子一起挺然屹立(在水面上),不到白露节下霜的时候,它所擅长的本领不会停止。以上都是说它适于观赏的方面。

适宜鼻子(的地方),那么还有荷叶的清香和荷花特异的香气;(以它来)避暑,暑气就因它而减退;(以它来)纳凉,凉气就因它而产生。

至于它可口的地方,就是莲籽与藕都可以放入盘中,一齐摆上餐桌,使人满口香味芬芳。

只有霜打的枯萎的叶子,七零八落很不好看,好象成了被遗弃的废物;但是把它摘下贮藏起来,又可以在明年用来裹东西。

这样看来,芙蕖这种东西,没有一时一刻不适于人们耳朵和眼睛观赏的,没有哪部分哪一点不供家常日用。

5.A翻译为: 在清水里洗涤过但是不显得妖媚。清,清澈的

翻译为:因为这里的环境太凄清,不可长久停留。清,凄清

B翻译为: 它的茎中间贯通,外形挺直。 通,空

翻译为:政治通达人心顺和,很多荒废的事情一下子都兴办起来了。 通,通顺

C翻译为: 我认为,菊花是花中的隐士。 谓:认为

翻译为: 这就叫做丧失了人所固有的本性。 谓:叫作、称作

D翻译为:请容我一一说说它的好处。 备,详尽

翻译为:前人的记述(已经)很详尽了。 备,详尽,完备

故答案为:D

6.A翻译为: 我唯独喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽。之,主谓之间取消句子独立性

翻译为: 但是两只狼像原来一样一起追赶。之,主谓之间取消句子独立性

B翻译为: 可以远远地观赏但是不能玩弄它。 焉:助词,表感叹

翻译为: 想不到在湖中还会有您这样的人。 焉:疑问代词,怎么、哪里

C翻译为:不是故意效仿周敦颐重复前人早已说过的话。而,表顺承

翻译为:杂七杂八的摆放在面前的。而,表修饰

D翻译为:也可以告诉主人说,没有对不住您的地方。于,对,向

翻译为: 用箕畚运到渤海边上。于,到

故答案为:A

7.D:错误。【乙】按时间顺序从可目、可鼻、可口、可用四个方面,写出芙蕖的“可人”之处。最后从“适耳目之观”“备家常之用”两个方面得出“种植之利,有大于此者乎”的结论。选项错误。

故答案为:D

8.翻译句子注意重点字、翻译原则和句式。重点字“予、至、能事”。予,我。至,到。能事,擅长的本领不已,不止。文言文翻译原则:信达雅,就是字词要翻译准确,语言表达要通达优美。文言文句式:判断句、省略句、被动句、倒装句。

故答案为: ①对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?

②不到白露节下霜的时候,它所擅长的本领不会停止。

9.【甲】通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花洁身自好、坚贞、正直、庄重的品格,这是爱莲的原因。本文通过莲表现了作者洁身自爱的高洁人格。

【乙】中间五段围绕“可人”,依次从“可目”“可鼻”“可口”“可用”四个方面展开,并在第五段总括莲花兼具“耳目之观(观赏价值)”与“家常之用(实用价值)”。作者喜欢莲有可目、可鼻、可口、可用的实用价值。

故答案为: 同样热爱莲花,甲文的作者爱莲洁身自好、质朴、正直、庄重的品质,而乙文作者喜欢莲有可目、可鼻、可口、可用的实用价值。

10.【答案】①霜、芭蕉、荷

②对比(或衬托)

③表达作者对小桃树顽强生命力的赞美,反映了作者对美好未来、人生理想的执着追求。

④表达了诗人要像菊花一样,不畏严寒,耐得住苦难和风霜,坚忍顽强。

【解析】1)《咏菊》翻译为:一夜过后,初降的寒霜轻轻地附在瓦上,使得芭蕉折断,荷叶倾倒。耐寒的只有东边篱笆旁的菊花,它花蕊初开,让早晨多了一份清香。选取的景物包括: 霜、芭蕉、荷、菊。

2)《爱莲说》通过菊、牡丹来衬托莲的美,通过菊花的隐逸、牡丹的富贵和莲花的高洁作对比,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。

《一棵小桃树》小桃树面对严寒风雨的袭击,依旧挺立生长,衬托小桃树的顽强。强大的风雨和弱小的桃树形成对比,突出小桃树的坚强不屈,表达了对小桃树顽强生命力的赞美,对美好未来、人生理想的期盼和追求。

《咏菊》通过芭蕉折断,荷叶倾倒来衬托菊花的凌寒独立。写芭蕉和荷叶面对寒霜的态度和菊花面对寒霜的态度成对比。歌颂了菊花凌寒独立,从而也表现了作者自己要像菊花一样不畏严寒,耐得住苦难和风霜,坚忍顽强。

故答案为:①霜、芭蕉、荷

②对比(或衬托)

③表达作者对小桃树顽强生命力的赞美,反映了作者对美好未来、人生理想的执着追求。

④表达了诗人要像菊花一样,不畏严寒,耐得住苦难和风霜,坚忍顽强。

本题考查古诗内容理解。理解古诗句表达含义,梳理诗中的意象,抓住诗句中的情感词,分析诗句手法,结合作者生平背景分析古诗情感。情感分析注意不要少点。手法包括:表达方式、修辞手法、表现手法。答题结合古诗内容,分析即可。

【译文】

一夜过后,初降的寒霜轻轻地附在瓦上,使得芭蕉折断,荷叶倾倒。

耐寒的只有东边篱笆旁的菊花,它花蕊初开,让早晨多了一份清香。

【答案】11.写出了叶圣陶先生待人宽厚、严于律己的品质

12.这两个“千万不要”都是向对方提出的“不要客气”的诚恳要求,但是“我”就不客气地改稿子,叶圣陶先生却不放弃客气,仍然坚持客气。两相对比,就突出了叶圣陶先生待人宽厚的品质。

13.这就要求我们写文章要简洁,不该多一个字,用最少的字表达清楚即可。

【解析】(1)本题考查概括能力。根据题目要求,通读全文,抓住文章的主要信息,提取关键语句,在文中找到对应句,整合语言,简要概括大意即可。

(2)本题考查文章内容理解。通读全文,理解文章大意。在文中找到对应句,在理解文意的基础上,用自己的话概括两个“千万不要”的表意作用即可。

(3)本题考查阅读拓展能力。解答时要求读懂第四段,选取角度,结合自己的生活体验,写出自己的感悟和启示,注意言之有理,立意积极,语句通顺、简洁。

11.第一段: 凡是同叶圣陶先生有些交往的,无不为他的待人厚而感动。

第三段: 以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己。

根据“人+事物+结局”的格式归纳,本文写出了叶圣陶先生待人宽厚、严于律己的品质。

故答案为: 写出了叶圣陶先生待人宽厚、严于律己的品质

12.前文“不限于语言,有什么不妥都改。千万不要慎重,怕改得不妥”可知,千万不要,这是叶圣陶对我提出的恳切要求,让我千万不要客气,语气坚定。

前文“比如有一两处他认为可以不动的,就一定亲自来,谦虚而恳切地问我,同意不同意恢复。我当然表示同意,并且说:“您看怎么样好就怎么样,千万不要再跟我商量”写我根据先生的要求不客气地改稿子,叶圣陶先生却不放弃客气,一定亲自来找我,谦虚而恳切地问我。

这两处描写形成对比,突出叶圣陶先生待人宽厚的品质。

故答案为:这两个“千万不要”都是向对方提出的“不要客气”的诚恳要求,但是“我”就不客气地改稿子,叶圣陶先生却不放弃客气,仍然坚持客气。两相对比,就突出了叶圣陶先生待人宽厚的品质。

13.这句话强调文章不要有很多啰嗦的话,要用最简洁明了的话表明意思即可。

故答案为: 这就要求我们写文章要简洁,不该多一个字,用最少的字表达清楚即可。

14.【答案】在百花凋谢之时,唯有梅花生机勃勃。 迎着漫天飞舞的雪花,傲然挺立在凛冽的寒风中,那傲雪而放的梅花,开得那么鲜丽。股股清香,沁人心脾。梅花以它的高洁、坚强、谦虚的品格,给人立志奋发的激励。难道,这不正是我们的建筑工人的写照吗? 他们无论严寒酷暑,无论刮风下雨,无论天寒地冻,都在自己的工作岗位上辛勤劳作,默默奉献。

【解析】借物喻人,就是借某一事物的特点,来描写人的一种品格,是作文中用来表现、突出中心思想的常用方法。无论写人、记事,还是写景、状物,正确运用借物喻人的方法,可以使文章立意更深远,表情达意更含蓄,增强文章的表现力和感染力。运用借物喻人方法需要注意,所描述事物的特点,要与人的品格有相似之处,让人读了文章,能清楚地认识到借物的什么特点要说明人的什么品格。怎样运用借物喻人的手法呢?首先需要观察事物,抓住独特之处,比如粉笔,外表平凡,默默耗尽自己一生。其次,仔细联想,把握连接之处,由物及人,分析物与人的相似之处,比如由粉笔的默默奉献,想到老师忘我工作无私奉献的精神。最后用语言,借物喻人,使感悟达到物与人契合。

【范文】

在百花凋谢之时,唯有梅花生机勃勃。 迎着漫天飞舞的雪花,傲然挺立在凛冽的寒风中,那傲雪而放的梅花,开得那么鲜丽。股股清香,沁人心脾。梅花以它的高洁、坚强、谦虚的品格,给人立志奋发的激励。难道,这不正是我们的建筑工人的写照吗? 他们无论严寒酷暑,无论刮风下雨,无论天寒地冻,都在自己的工作岗位上辛勤劳作,默默奉献。

本题考查借物喻人写法的运用。借物喻人,是记叙文的一种表现手法,是指借助某一事物的特点,描写人物的一种品格,以表现、突出文章主旨的写作方法。首先要认真观察所写事物,找出这种事物的外表、内在的独特之处。然后,把所写的事物和所写的人物联系起来,分析其从外表到内在的相似之处。再仔细联想,把握好事物与人物本质上的连接之处。最后,感悟到事物与所写人物的性格、品质等方面的契合之处。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第四单元主题情境卷

一、积累与运用(共2题;共8分)

阅读下面的文字,根据拼音写字词,给加点字选择正确的读音。

大气,是一种优秀的品质。大海大气,不拒绝点滴清澈的泉水抑或浑浊的污水,于是,他的心胸更加广阔,拥有了浩hàn▲与澎湃;高山大气,不嫌弃一块石头的丑随,一棵小草的卑微,于是,他的身姿更加伟岸,拥有了巍峨与坚定;蓝天大气,不厌恶一片乌云的阴晦▲,一只小鸟的聒▲噪,于是,他的眼界更加辽远,拥有了广mào▲与无边。

1.(4分)根据拼音写汉字。

浩hàn 广mào

2.(4分)选择正确的读音。

①阴晦 A.huǐ B.huì

②聒噪 A.guō B.guǒ

二、综合性学习(共2题;共13分)

2024年是叶圣陶先生130周年诞辰。你所在的班级准备开展以“纪念叶圣陶先生”为主题的综合性学习活动。请你参与,并完成以下任务。

3.(8分)请你为这次活动策划一个活动方案。(注意各活动环环相扣,衔接自然)

活动一:参观叶圣陶先生纪念馆

活动二:

活动三:

活动四:展示活动成果——叶圣陶先生年谱

4.(5分)通过这次活动,你一定对叶圣陶先生有了些了解,请你向父亲或母亲介绍叶圣陶先生。

三、文言文阅读(共5题;共20分)

阅读下列语段,完成下面小题。

【甲】

爱莲说

周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】

芙蕖

李渔

芙蕖与草本诸花似觉稍异,然有根无树,一岁一生,其性同也。谱云:“产于水者曰草芙蓉,产于陆者曰早莲。”则谓非草本不得矣。予夏季倚此为命者,非故效颦于茂叔而袭成说①于前人也;以芙蕖之可人,其事不一而足。请备述之。

群葩当令时,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然。自荷钱出水之日,便为点缀绿波,及其劲叶既生,则又日高一日,日上日妍,有风既作飘飘之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂②秋,此时在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜而能事不已。此皆言其可目者也。

可鼻,则有荷叶之清香,荷花之异馥,避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之生。

至其可人之口者,则莲实与藕,皆并列盘餐而互芬齿颊者也。

只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣,乃摘而藏之,又备经年裹物之用。

是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。

(节选自《闲情偶寄》,有删改)

【注释】①成说:通行的说法。②徂(cú):到。

5.(4分) 下列句中加点词语意思相同的一项是( )。

A.①濯清涟而不妖 ②以其境过清,不可久居

B.①中通外直 ②政通人和,百废具兴

C.①予谓菊,花之隐逸者也 ②此之谓失其本心

D.①请备述之 ②前人之述备矣

6.(4分) 下列句中加点词语意义与用法相同的一项是( )。

A.①予独爱莲之出淤泥而不染 ②而两狼之并驱如故

B.①可远观而不可亵玩焉②湖中焉得更有此人

C.①非故效颦于茂叔而袭成说于前人也 ②杂然而前陈者

D.①亦可告无罪于主人矣 ②箕畚运于渤海之尾

7.(4分)下列表述有误的一项是( )。

A.中通外直,不蔓不枝 (“蔓”,名词作动词)

B.此皆言其可目者也。 (该句是判断句)

C.则莲实与藕,皆并列盘餐而互芬齿颊者也 (“芬”,这里是使动用法)

D.【乙】文按照时间顺序说明了芙蕖“无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用”的特点。

8.(4分) 用现代汉语翻译文中画横线句子。

①莲之爱,同予者何人?

②不至白露为霜而能事不已。

9.(4分)请分别概括【甲】【乙】两文作者爱莲的主要原因。

四、诗歌鉴赏(共1题;共4分)

10.(4分) 诗歌鉴赏

咏菊

[唐]白居易

一夜新霜著瓦轻,芭蕉新折败荷倾。

耐寒唯有东篱菊,金粟②初开晓更清。

【注释】金粟:黄色的花蕊。

花是文学作品中的常见形象,作者往往通过“托物言志”的手法,表情达意。阅读本诗,关联课文,完成下表。

作品 物 特点 技法 志

《爱莲说》 出淤泥而不染,濯清涟而不妖。 《爱莲说》还写了菊花和牡丹。 我的发现:三者都运用了②的手法。 表现作者虽处浊世,但洁身自爱的高洁人格。

《一棵小桃树》 小桃树虽“猥琐”,却在逆境中诞生和成长,经历风雨仍然顽强生存。 《一棵小桃树》还写了环境、他人的态度等。 ③

《咏菊》 一夜新霜著瓦轻;耐寒唯有东篱菊。 《咏菊》还写到了①等。 ④

五、现代文阅读(共3题;共15分)

阅读下面文章,完成各题。

叶圣陶先生二三事(节选)

张中行

①凡是同叶圣陶先生有些交往的,无不为他的待人厚而感动。前些年,一次听吕叔湘先生说,当年他在上海,有一天到叶先生屋里去,见叶先生伏案执笔改什么,走近一看,是描他的一篇文章的标点。这一次他受了教育,此后写文章,文字标点一定清清楚楚,不敢草率了事。我同叶圣陶先生文墨方面的交往,从共同修润课本的文字开始。其时他刚到北方来,跟家乡人说苏州话,跟其他地方人说南腔北调话。可是他写文章坚决用普通话。他对普通话生疏,于是不耻下问,让我帮他修润。我出于对他的尊敬,想不直接动笔,只提一些商酌性的意见。他说:“不必客气。这样反而费事,还是直接改上。不限于语言,有什么不妥都改。千万不要慎重,怕改得不妥。我觉得不妥再改回来。”我遵嘱,不客气,这样做了。可是他却不放弃客气,比如有一两处他认为可以不动的,就一定亲自来,谦虚而恳切地问我,同意不同意恢复。我当然表示同意,并且说:“您看怎么样好就怎么样,千万不要再跟我商量。”他说:“好,就这样。”可是下次还是照样来商量,好像应该作主的是我,不是他。

②文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。例如一些可以算作末节的事:有人到东四八条他家去看他,告辞时,客人拦阻他远送,无论怎样说,他一定还是走过三道门,四道台阶,送到大门外。告别,他鞠躬,口说谢谢,看着来人上路才转身回去。他晚年的时候已经不能下床,记得有两次,我同一些人去问候,告辞时,他还举手打拱,不断地说谢谢。

……

③以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己,这包括正心修身和“己欲立而立人,己欲达而达人”。我们在一起的时候,常常谈到写文章,他不只一次地说:“写成文章,在这间房里念,要让那间房里的人听着,是说话,不是念稿,才算及了格。”他这个意见,不同的人会有不同的反应。譬如近些年来,有不少人是宣扬朦胧的,还有更多的人是顺势朦胧的,对于以简明如话为佳文的主张,就必付之一笑。而叶先生则主张写完文章后,可以自己试念试听,看像话不像话,不像话,坚决改。叶圣陶先生就是这样严格要求自己的,所以所作都是自己的写话风格,平易自然,鲜明简洁,细致恳切,念,顺口,听,悦耳,说像话还不够,就是话。

④在文风方面,叶圣陶先生还特别重视“简洁”。简洁应该是写话之内的一项要求,这里提出来单独说说,是因为叶圣陶先生常常提到,有针对性。他是带着一些感慨说的:“你写成文章,给人家看,人家给你删去一两个字,意思没变,就证明你不行。”关于繁简,关于修改,鲁迅提到的是字句段。叶圣陶先生只说字,我的体会,一是偏重用语,二是意在强调,精神是可简就决不该繁。

(选自义务教育教科书《语文》,七年级下册)

11.(5分)用简洁的语言概括选文的内容。

12.(5分)阅读第①段,说说两个“千万不要”的表意作用。

13.(5分)阅读第④段,说说画线句子在写作上给你的启示?

六、写作题(共1题;共60分)

14.(60分)【写作情境与要求】

“驿路梨花处处开。”

彭荆风的《驿路梨花》一文以花喻人。如梦见梨花与人交相辉映,以梨花的洁白衬托人物美好的心灵。可谓新颖别致,匠心独运。请你运用以花喻人的方法写一个片段。(150字左右)

【写法指导】

借物喻人,就是借某一事物的特点,来描写人的一种品格,是作文中用来表现、突出中心思想的常用方法。无论写人、记事,还是写景、状物,正确运用借物喻人的方法,可以使文章立意更深远,表情达意更含蓄,增强文章的表现力和感染力。运用借物喻人方法需要注意,所描述事物的特点,要与人的品格有相似之处,让人读了文章,能清楚地认识到借物的什么特点要说明人的什么品格。

答案解析

【答案】1.瀚;袤

2.B;A

【解析】(1)本题考查字形。这就要求学生平时的学习中注意字音和字形的识记和积累,特别是形近字、多音字。辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。

(2)本题考查字音。本题要结合平时课文中所学词语来辨析字音,要结合汉字的拼写规则来掌握字的读音,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析。

1.浩瀚(hào hàn):意思(1)是水盛大的样子;(2)广大,漫无边际;繁多。现在广泛用于形容知识和艺术方面的博大精深。

广袤(guǎng mào):形容广阔得望不到边际,辽阔无边,比喻非常广阔,一般用于修饰土地面积天空,也可形容辽阔的草原、湖泊等。从东到西的长度叫“广”,从南到北的长度叫“袤”。

故答案为:瀚 ; 袤

2.阴晦(yīn huì):意思是(1)是指阴沉昏暗。(2)隐晦。(3)指阴冷滞涩之气。故选B。

聒噪(guō zào):意思是(1)说话琐碎,声音喧闹,令人烦躁。(2)江湖上打招呼用的习惯语。犹言打扰了,对不起。多见于早期白话作品。(3)泛指打扰,烦扰。(4)声音很烦躁。可用于蝉声令人烦躁。

故答案为:A。

【答案】3.了解叶圣陶先生生平;撰写叶圣陶先生年谱

4.示例:妈妈(爸爸),今天我们参观了叶圣陶先生纪念馆,对叶圣陶先生做了比较深入的了解。叶圣陶先生是中国文艺界、教育界的老前辈,他为人敦厚、彬彬有礼。

【解析】(1)本题考查学生设计活动的能力。对于设计活动类型的题目,我们一般从平时掌握的几种常见的主题活动中做出选择即可。只是需要在表达时注意考题对于句子形式上的要求。

(2)本题考查学生语言表达能力。邀请他人时首先要有恰当的称呼,然后介绍自己,讲明邀请的目的。最后征询对方的意见,语气诚恳、委婉。据此分析将以上内容连贯成一段完整的句子,准确表达即可。

3.通过参观纪念馆,参与者可以直观地了解叶圣陶先生的生平事迹、成就贡献等,为后续的活动打下坚实的基础。在参观完纪念馆后,组织一场关于叶圣陶先生生平的讲座或讨论会,让参与者更深入地了解他的生平事迹和成就,进一步拉近与这位文化巨匠的距离。在了解了叶圣陶先生的生平后,组织参与者进行年谱的撰写工作。这不仅可以锻炼参与者的写作能力,还能让他们更深入地了解叶圣陶先生的生平轨迹,感受他的生活历程和时代变迁。经过一段时间的撰写和整理,将参与者完成的叶圣陶先生年谱进行展示。这既是对参与者辛勤努力的肯定,也是对整个活动的总结和回顾。通过展示年谱,可以让更多的人了解叶圣陶先生的生平事迹和贡献,传承和弘扬他的精神。

故答案为: 了解叶圣陶先生生平 ; 撰写叶圣陶先生年谱

4.开头的称呼应当亲切一些,这种称呼有助于拉近与父母的距离,使接下来的介绍更加自然和流畅。我们应当介绍了叶圣陶先生的身份和地位,即“中国文艺界、教育界的老前辈”。这种介绍既概括了叶圣陶先生的主要成就,也显示了对他的尊重和敬仰。“他为人敦厚、彬彬有礼”这句话,具体描述了叶圣陶先生的性格特点。这种描述使父母能够对叶圣陶先生有更直观和深入的了解,同时也显示了孩子对这次活动的认真参与和深刻体验。

故答案为: 妈妈(爸爸),今天我们参观了叶圣陶先生纪念馆,对叶圣陶先生做了比较深入的了解。叶圣陶先生是中国文艺界、教育界的老前辈,他为人敦厚、彬彬有礼。

【答案】5.D

6.A

7.D

8.①对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?

②不到白露节下霜的时候,它所擅长的本领不会停止。

9.同样热爱莲花,甲文的作者爱莲洁身自好、质朴、正直、庄重的品质,而乙文作者喜欢莲有可目、可鼻、可口、可用的实用价值。

【解析】(1)本题考查文言文实词。文言实词要注意积累,另外实词要注意特殊用法,通假字,一词多义,古今异义,词类活用,要结合语境正确答题。

(2)本题考查文言文虚词。初中阶段遇到的虚词有:而,何,乎,乃,其,且,为,焉,也,以,于,则,者。常考的是:之、而、以、于、其。

(3)本题考查文言文内容理解。读懂文言文,理解文言文内容。选择题注意在文言文中找到对应句,逐字分析,选项内容和文言文不要有出入,如事物发展顺序、线索、情感、语言特点、结构、手法等,不要以偏概全、无中生有。

(4)本题考查文言文翻译。翻译句子注意重点字、翻译原则和句式。文言文翻译原则:信达雅,就是字词要翻译准确,语言表达要通达优美。文言文句式:判断句、省略句、被动句、倒装句。

(5)本题考查文言文内容理解。解答此题的关键是在理解文言文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括【甲】【乙】两文作者爱莲的主要原因即可。

【附参考译文】

【甲】

水上和陆地上草本木本的花中,可以喜爱的有很多。晋代陶渊明唯独喜爱菊花。自从唐朝以来,世上的人们很喜爱牡丹。我唯独喜欢莲花,它从淤泥中生长出来,却不受淤泥的沾染;它经过清水的洗涤后,却不显得妖媚。它的茎中间是贯通的,外形是笔直的,不生枝蔓,不长枝节。香气传播得越远越清幽,它笔直洁净地立在那里,(人们)可以远远地观赏它们,却不可靠近去玩弄它。

我认为,菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵的花;莲花,是花中的君子。唉!(感叹词,在此作助词,以加重语气。)对于菊花的喜爱,在陶渊明之后就很少听说了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人?对于牡丹的喜爱,人该是很多了。

【乙】

芙蕖和草本花卉好像稍有不同,然而它有根没有木质的树干,是一年生的植物,这些性质和草本是相同的。花谱书中说:“在水中生长的叫草芙蓉,在陆地生长的叫旱莲。”那么这就不能说芙蕖不是草本了。我爱芙蕖,在夏季靠这花才能活下去,不是故意效仿周敦颐重复前人早已说过的话,而是因为芙蕖适合人的心意,它的长处不是一两点就可以讲尽的,请容我一一说说它的好处。

在花的最佳观赏时节,只在花开的那几天,在此以前、以后都属于无人问津的时候。芙蕖就不是这样:自从荷叶出水那一天,便把水波点缀得一片碧绿;等到它的茎和叶长出,则又一天一天地高起来,一天比一天美丽。有风时就作出飘动摇摆的神态,没风时也呈现出轻盈柔美的风姿。这样,我们在花未开的时候,便先享受它那无穷的逸致情趣了。等到花苞开花,姿态娇嫩得简直要滴水,(花儿)先后相继开放,从夏天直开到秋天,这对于花来说是它的本性,对于人来说就是应该得到的享受了。等到花朵凋谢,也可以告诉主人说,没有对不住您的地方;于是又在花蒂下生出莲蓬,蓬中结了果实,一枝枝独立,还像未开的花一样,和翠绿的叶子一起挺然屹立(在水面上),不到白露节下霜的时候,它所擅长的本领不会停止。以上都是说它适于观赏的方面。

适宜鼻子(的地方),那么还有荷叶的清香和荷花特异的香气;(以它来)避暑,暑气就因它而减退;(以它来)纳凉,凉气就因它而产生。

至于它可口的地方,就是莲籽与藕都可以放入盘中,一齐摆上餐桌,使人满口香味芬芳。

只有霜打的枯萎的叶子,七零八落很不好看,好象成了被遗弃的废物;但是把它摘下贮藏起来,又可以在明年用来裹东西。

这样看来,芙蕖这种东西,没有一时一刻不适于人们耳朵和眼睛观赏的,没有哪部分哪一点不供家常日用。

5.A翻译为: 在清水里洗涤过但是不显得妖媚。清,清澈的

翻译为:因为这里的环境太凄清,不可长久停留。清,凄清

B翻译为: 它的茎中间贯通,外形挺直。 通,空

翻译为:政治通达人心顺和,很多荒废的事情一下子都兴办起来了。 通,通顺

C翻译为: 我认为,菊花是花中的隐士。 谓:认为

翻译为: 这就叫做丧失了人所固有的本性。 谓:叫作、称作

D翻译为:请容我一一说说它的好处。 备,详尽

翻译为:前人的记述(已经)很详尽了。 备,详尽,完备

故答案为:D

6.A翻译为: 我唯独喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽。之,主谓之间取消句子独立性

翻译为: 但是两只狼像原来一样一起追赶。之,主谓之间取消句子独立性

B翻译为: 可以远远地观赏但是不能玩弄它。 焉:助词,表感叹

翻译为: 想不到在湖中还会有您这样的人。 焉:疑问代词,怎么、哪里

C翻译为:不是故意效仿周敦颐重复前人早已说过的话。而,表顺承

翻译为:杂七杂八的摆放在面前的。而,表修饰

D翻译为:也可以告诉主人说,没有对不住您的地方。于,对,向

翻译为: 用箕畚运到渤海边上。于,到

故答案为:A

7.D:错误。【乙】按时间顺序从可目、可鼻、可口、可用四个方面,写出芙蕖的“可人”之处。最后从“适耳目之观”“备家常之用”两个方面得出“种植之利,有大于此者乎”的结论。选项错误。

故答案为:D

8.翻译句子注意重点字、翻译原则和句式。重点字“予、至、能事”。予,我。至,到。能事,擅长的本领不已,不止。文言文翻译原则:信达雅,就是字词要翻译准确,语言表达要通达优美。文言文句式:判断句、省略句、被动句、倒装句。

故答案为: ①对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?

②不到白露节下霜的时候,它所擅长的本领不会停止。

9.【甲】通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花洁身自好、坚贞、正直、庄重的品格,这是爱莲的原因。本文通过莲表现了作者洁身自爱的高洁人格。

【乙】中间五段围绕“可人”,依次从“可目”“可鼻”“可口”“可用”四个方面展开,并在第五段总括莲花兼具“耳目之观(观赏价值)”与“家常之用(实用价值)”。作者喜欢莲有可目、可鼻、可口、可用的实用价值。

故答案为: 同样热爱莲花,甲文的作者爱莲洁身自好、质朴、正直、庄重的品质,而乙文作者喜欢莲有可目、可鼻、可口、可用的实用价值。

10.【答案】①霜、芭蕉、荷

②对比(或衬托)

③表达作者对小桃树顽强生命力的赞美,反映了作者对美好未来、人生理想的执着追求。

④表达了诗人要像菊花一样,不畏严寒,耐得住苦难和风霜,坚忍顽强。

【解析】1)《咏菊》翻译为:一夜过后,初降的寒霜轻轻地附在瓦上,使得芭蕉折断,荷叶倾倒。耐寒的只有东边篱笆旁的菊花,它花蕊初开,让早晨多了一份清香。选取的景物包括: 霜、芭蕉、荷、菊。

2)《爱莲说》通过菊、牡丹来衬托莲的美,通过菊花的隐逸、牡丹的富贵和莲花的高洁作对比,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。

《一棵小桃树》小桃树面对严寒风雨的袭击,依旧挺立生长,衬托小桃树的顽强。强大的风雨和弱小的桃树形成对比,突出小桃树的坚强不屈,表达了对小桃树顽强生命力的赞美,对美好未来、人生理想的期盼和追求。

《咏菊》通过芭蕉折断,荷叶倾倒来衬托菊花的凌寒独立。写芭蕉和荷叶面对寒霜的态度和菊花面对寒霜的态度成对比。歌颂了菊花凌寒独立,从而也表现了作者自己要像菊花一样不畏严寒,耐得住苦难和风霜,坚忍顽强。

故答案为:①霜、芭蕉、荷

②对比(或衬托)

③表达作者对小桃树顽强生命力的赞美,反映了作者对美好未来、人生理想的执着追求。

④表达了诗人要像菊花一样,不畏严寒,耐得住苦难和风霜,坚忍顽强。

本题考查古诗内容理解。理解古诗句表达含义,梳理诗中的意象,抓住诗句中的情感词,分析诗句手法,结合作者生平背景分析古诗情感。情感分析注意不要少点。手法包括:表达方式、修辞手法、表现手法。答题结合古诗内容,分析即可。

【译文】

一夜过后,初降的寒霜轻轻地附在瓦上,使得芭蕉折断,荷叶倾倒。

耐寒的只有东边篱笆旁的菊花,它花蕊初开,让早晨多了一份清香。

【答案】11.写出了叶圣陶先生待人宽厚、严于律己的品质

12.这两个“千万不要”都是向对方提出的“不要客气”的诚恳要求,但是“我”就不客气地改稿子,叶圣陶先生却不放弃客气,仍然坚持客气。两相对比,就突出了叶圣陶先生待人宽厚的品质。

13.这就要求我们写文章要简洁,不该多一个字,用最少的字表达清楚即可。

【解析】(1)本题考查概括能力。根据题目要求,通读全文,抓住文章的主要信息,提取关键语句,在文中找到对应句,整合语言,简要概括大意即可。

(2)本题考查文章内容理解。通读全文,理解文章大意。在文中找到对应句,在理解文意的基础上,用自己的话概括两个“千万不要”的表意作用即可。

(3)本题考查阅读拓展能力。解答时要求读懂第四段,选取角度,结合自己的生活体验,写出自己的感悟和启示,注意言之有理,立意积极,语句通顺、简洁。

11.第一段: 凡是同叶圣陶先生有些交往的,无不为他的待人厚而感动。

第三段: 以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己。

根据“人+事物+结局”的格式归纳,本文写出了叶圣陶先生待人宽厚、严于律己的品质。

故答案为: 写出了叶圣陶先生待人宽厚、严于律己的品质

12.前文“不限于语言,有什么不妥都改。千万不要慎重,怕改得不妥”可知,千万不要,这是叶圣陶对我提出的恳切要求,让我千万不要客气,语气坚定。

前文“比如有一两处他认为可以不动的,就一定亲自来,谦虚而恳切地问我,同意不同意恢复。我当然表示同意,并且说:“您看怎么样好就怎么样,千万不要再跟我商量”写我根据先生的要求不客气地改稿子,叶圣陶先生却不放弃客气,一定亲自来找我,谦虚而恳切地问我。

这两处描写形成对比,突出叶圣陶先生待人宽厚的品质。

故答案为:这两个“千万不要”都是向对方提出的“不要客气”的诚恳要求,但是“我”就不客气地改稿子,叶圣陶先生却不放弃客气,仍然坚持客气。两相对比,就突出了叶圣陶先生待人宽厚的品质。

13.这句话强调文章不要有很多啰嗦的话,要用最简洁明了的话表明意思即可。

故答案为: 这就要求我们写文章要简洁,不该多一个字,用最少的字表达清楚即可。

14.【答案】在百花凋谢之时,唯有梅花生机勃勃。 迎着漫天飞舞的雪花,傲然挺立在凛冽的寒风中,那傲雪而放的梅花,开得那么鲜丽。股股清香,沁人心脾。梅花以它的高洁、坚强、谦虚的品格,给人立志奋发的激励。难道,这不正是我们的建筑工人的写照吗? 他们无论严寒酷暑,无论刮风下雨,无论天寒地冻,都在自己的工作岗位上辛勤劳作,默默奉献。

【解析】借物喻人,就是借某一事物的特点,来描写人的一种品格,是作文中用来表现、突出中心思想的常用方法。无论写人、记事,还是写景、状物,正确运用借物喻人的方法,可以使文章立意更深远,表情达意更含蓄,增强文章的表现力和感染力。运用借物喻人方法需要注意,所描述事物的特点,要与人的品格有相似之处,让人读了文章,能清楚地认识到借物的什么特点要说明人的什么品格。怎样运用借物喻人的手法呢?首先需要观察事物,抓住独特之处,比如粉笔,外表平凡,默默耗尽自己一生。其次,仔细联想,把握连接之处,由物及人,分析物与人的相似之处,比如由粉笔的默默奉献,想到老师忘我工作无私奉献的精神。最后用语言,借物喻人,使感悟达到物与人契合。

【范文】

在百花凋谢之时,唯有梅花生机勃勃。 迎着漫天飞舞的雪花,傲然挺立在凛冽的寒风中,那傲雪而放的梅花,开得那么鲜丽。股股清香,沁人心脾。梅花以它的高洁、坚强、谦虚的品格,给人立志奋发的激励。难道,这不正是我们的建筑工人的写照吗? 他们无论严寒酷暑,无论刮风下雨,无论天寒地冻,都在自己的工作岗位上辛勤劳作,默默奉献。

本题考查借物喻人写法的运用。借物喻人,是记叙文的一种表现手法,是指借助某一事物的特点,描写人物的一种品格,以表现、突出文章主旨的写作方法。首先要认真观察所写事物,找出这种事物的外表、内在的独特之处。然后,把所写的事物和所写的人物联系起来,分析其从外表到内在的相似之处。再仔细联想,把握好事物与人物本质上的连接之处。最后,感悟到事物与所写人物的性格、品质等方面的契合之处。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读