部编版语文八级下册第三单元新课标全国命题趋势卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八级下册第三单元新课标全国命题趋势卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 203.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 15:51:52 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第三单元主题情境卷

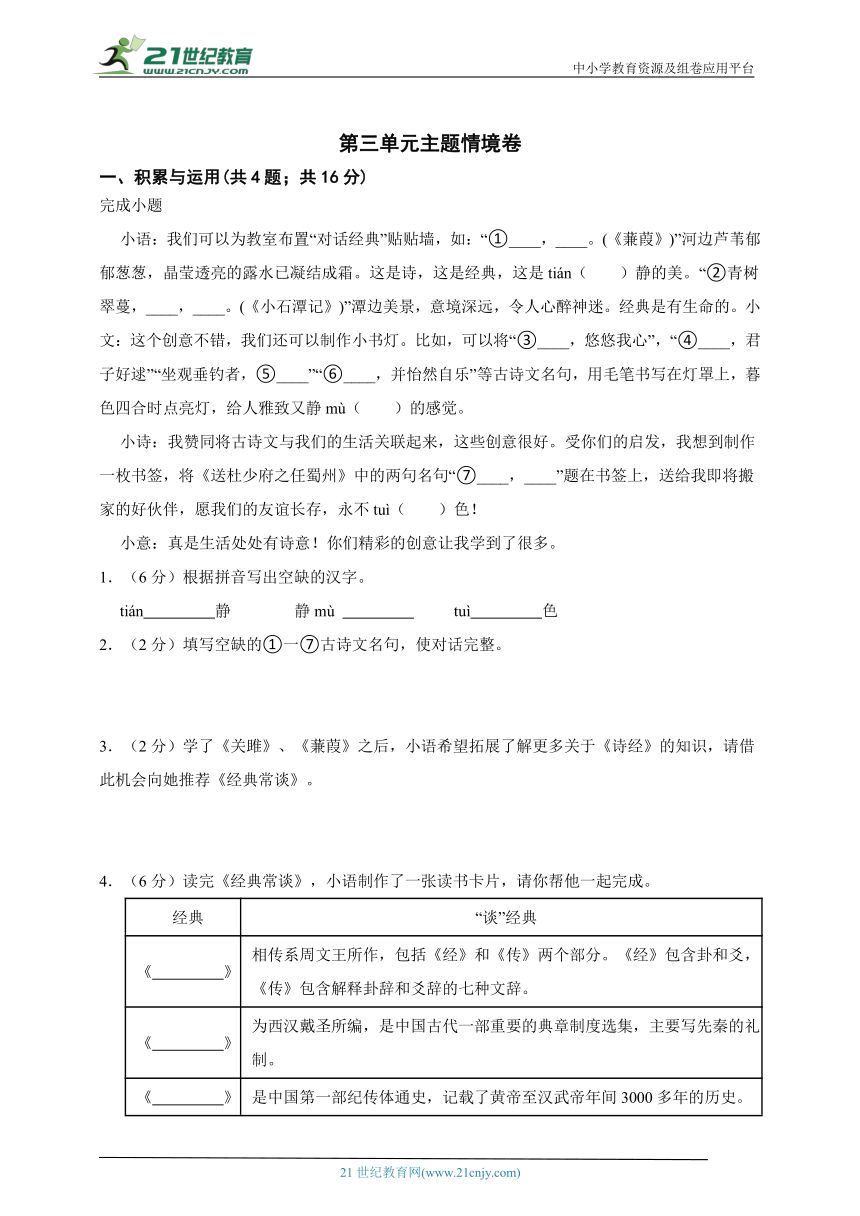

一、积累与运用(共4题;共16分)

完成小题

小语:我们可以为教室布置“对话经典”贴贴墙,如:“①____,____。(《蒹葭》)”河边芦苇郁郁葱葱,晶莹透亮的露水已凝结成霜。这是诗,这是经典,这是tián( )静的美。“②青树翠蔓,____,____。(《小石潭记》)”潭边美景,意境深远,令人心醉神迷。经典是有生命的。小文:这个创意不错,我们还可以制作小书灯。比如,可以将“③____,悠悠我心”,“④____,君子好逑”“坐观垂钓者,⑤____”“⑥____,并怡然自乐”等古诗文名句,用毛笔书写在灯罩上,暮色四合时点亮灯,给人雅致又静mù( )的感觉。

小诗:我赞同将古诗文与我们的生活关联起来,这些创意很好。受你们的启发,我想到制作一枚书签,将《送杜少府之任蜀州》中的两句名句“⑦____,____”题在书签上,送给我即将搬家的好伙伴,愿我们的友谊长存,永不tuì( )色!

小意:真是生活处处有诗意!你们精彩的创意让我学到了很多。

1.(6分)根据拼音写出空缺的汉字。

tián 静 静mù tuì 色

2.(2分)填写空缺的①一⑦古诗文名句,使对话完整。

3.(2分)学了《关雎》、《蒹葭》之后,小语希望拓展了解更多关于《诗经》的知识,请借此机会向她推荐《经典常谈》。

4.(6分)读完《经典常谈》,小语制作了一张读书卡片,请你帮他一起完成。

经典 “谈”经典

《 》 相传系周文王所作,包括《经》和《传》两个部分。《经》包含卦和爻,《传》包含解释卦辞和爻辞的七种文辞。

《 》 为西汉戴圣所编,是中国古代一部重要的典章制度选集,主要写先秦的礼制。

《 》 是中国第一部纪传体通史,记载了黄帝至汉武帝年间3000多年的历史。

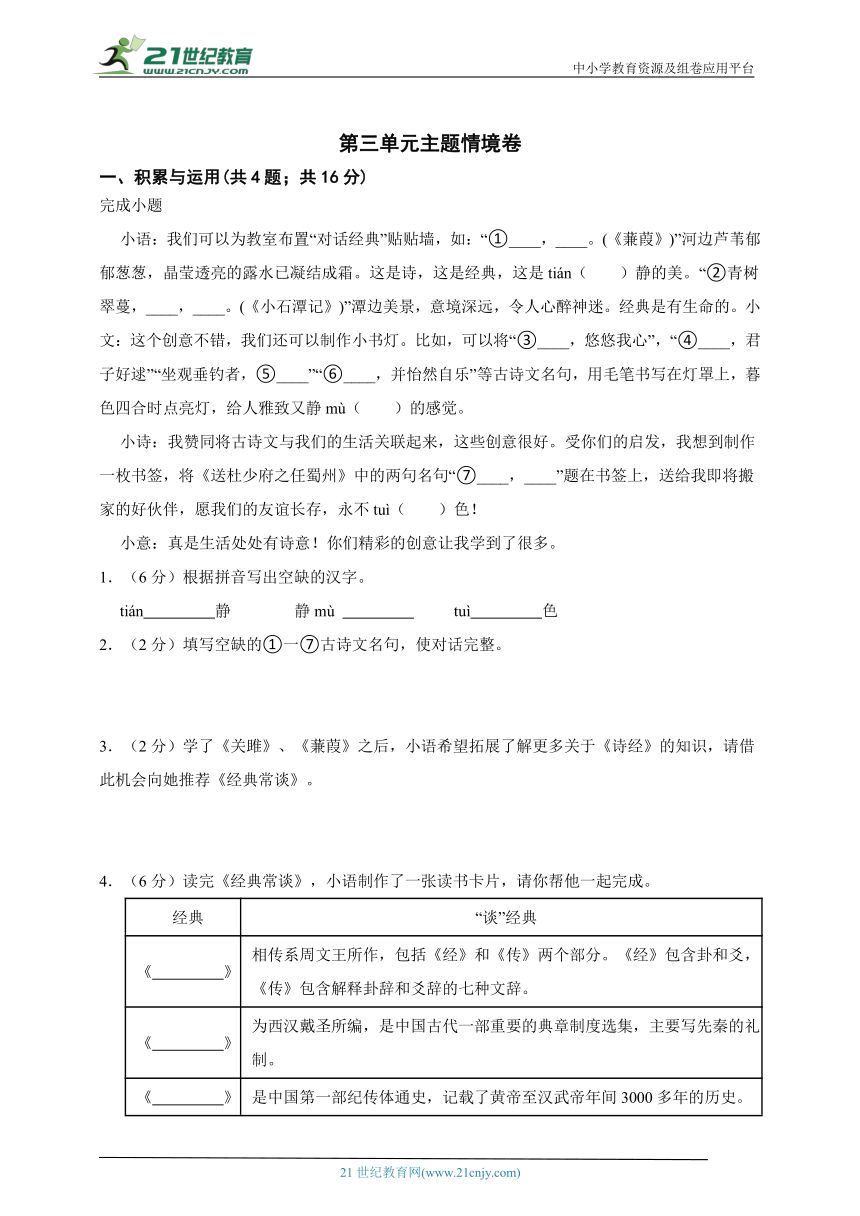

二、综合性学习(共1题;共14分)

5.(14分)完成“《诗经》小讲堂”活动

(1)(4分)你准备研究《诗经》对后世诗词歌赋的影响,在《经典常谈》中,除第四章《诗经》外,你还需要阅读《 》与《 》章节。(篇目参考下表)

《经典常谈》篇目

《说文解字》第一 《周易》第二 《尚书》第三 《诗经》第四

“三礼”第五 《春秋》三传第六 “四书”第七 《战国策》第八

《史记》《汉书》第九 诸子第十 辞赋第十一 诗第十二

文第十三

(2)(8分)《诗经》中有许多句子都运用了叠词,它们有的模拟声音,有的描摹状貌,请你按要求写出两句。(不同诗歌中的连续两句)

示例:关关雎鸠,在河之洲。(模拟声音)

① , 。(描摹状貌)

② , 。(描摹状貌)

(3)(2分)“比兴”是《诗经》的常用表现手法,“比”是比喻,“兴”是托物起兴,“比”与“兴”常常连用。朱自清在《经典常谈》中谈到,“兴在发端,往往关系全诗”,请以《关雎》为例,谈谈你对这句话的理解。

关雎

《诗经》

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

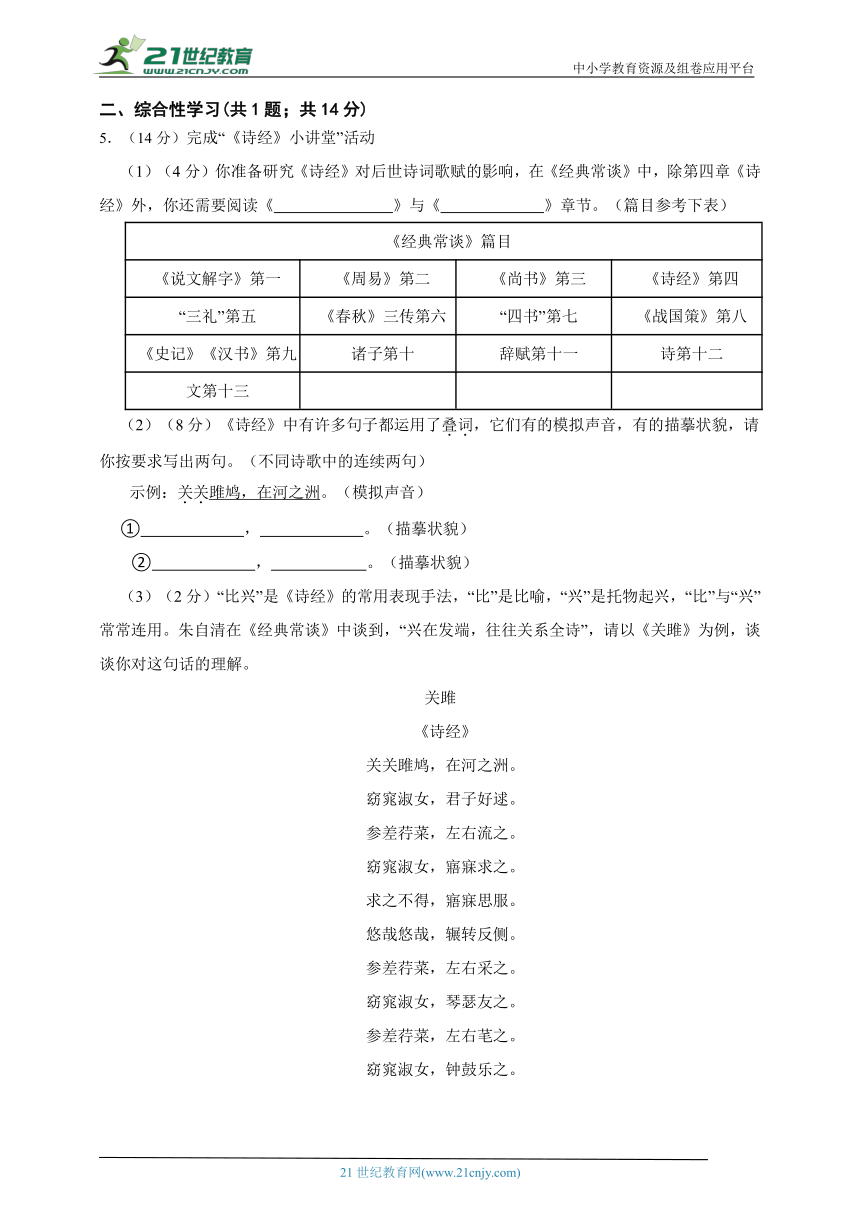

三、文言文阅读(共3题;共10分)

阅读下面文言文,完成各题。

仙游记

唐·顾况

温州人李庭等,大历六年,入山斫①树,迷不知路,逢见漈水②。中有人烟鸡犬之候,寻声渡水,忽到一处,有好田泉竹果药。四面高山,回环深映。有象耕乌耘③,人甚知礼。人舍中唯祭得杀,无故不得杀之。有一老人,为众所伏④,容貌甚和,岁收数百匹布,以备寒暑,乍见外人,亦甚惊异,问所从来,袁晁⑤贼平未,时政何若。具以实告,因曰:愿来就居得否?云此间地窄,不足以容。为置饮食,申以主敬,既而辞行,斫树记道。还家,及复前踪,群山万首,不可寻省。

【注】①斫(zhuò):砍。②漈(jì)水:山上的泉水,这里指瀑布。③象耕鸟耘:形容民俗古朴,有舜禹时代的遗风。④伏:同“服”,信服。⑤袁晁:指唐代宝应元年袁晁领导的起义。

6.(6分)解释文中加点的词。

唯( ) 具( ) 复( )

7.(2分)翻译文中画线语句

①乍见外人,亦甚惊异。

②既而辞行,斫树记道。

8.(2分)钱钟书说顾况的《仙游记》是“刻意拟仿”陶渊明的《桃花源记》。请结合《桃花源记》和选文内容分析钱钟书作此评价的原因。

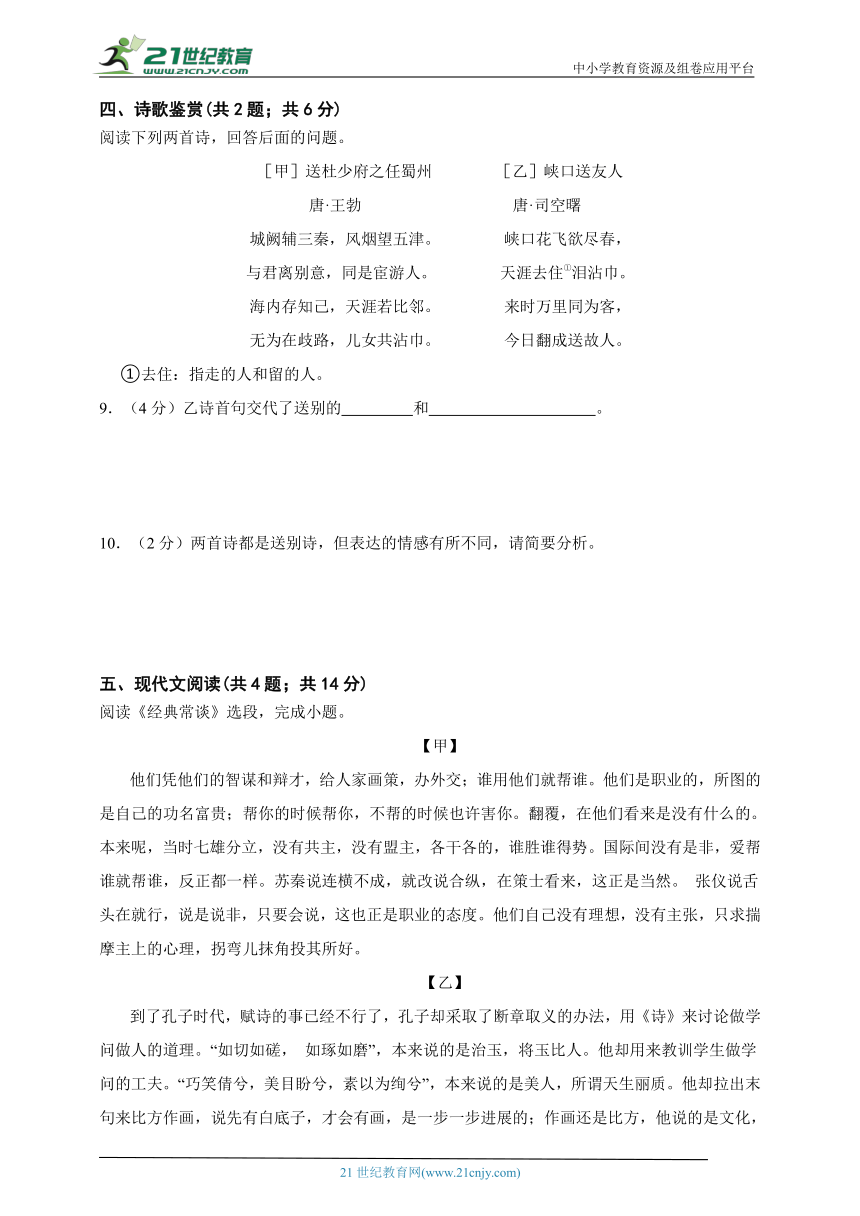

四、诗歌鉴赏(共2题;共6分)

阅读下列两首诗,回答后面的问题。

[甲]送杜少府之任蜀州 [乙]峡口送友人

唐·王勃 唐·司空曙

城阙辅三秦,风烟望五津。 峡口花飞欲尽春,

与君离别意,同是宦游人。 天涯去住①泪沾巾。

海内存知己,天涯若比邻。 来时万里同为客,

无为在歧路,儿女共沾巾。 今日翻成送故人。

①去住:指走的人和留的人。

9.(4分)乙诗首句交代了送别的 和 。

10.(2分)两首诗都是送别诗,但表达的情感有所不同,请简要分析。

五、现代文阅读(共4题;共14分)

阅读《经典常谈》选段,完成小题。

【甲】

他们凭他们的智谋和辩才,给人家画策,办外交;谁用他们就帮谁。他们是职业的,所图的是自己的功名富贵;帮你的时候帮你,不帮的时候也许害你。翻覆,在他们看来是没有什么的。本来呢,当时七雄分立,没有共主,没有盟主,各干各的,谁胜谁得势。国际间没有是非,爱帮谁就帮谁,反正都一样。苏秦说连横不成,就改说合纵,在策士看来,这正是当然。 张仪说舌头在就行,说是说非,只要会说,这也正是职业的态度。他们自己没有理想,没有主张,只求揣摩主上的心理,拐弯儿抹角投其所好。

【乙】

到了孔子时代,赋诗的事已经不行了,孔子却采取了断章取义的办法,用《诗》来讨论做学问做人的道理。“如切如磋, 如琢如磨”,本来说的是治玉,将玉比人。他却用来教训学生做学问的工夫。“巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮”,本来说的是美人,所谓天生丽质。他却拉出末句来比方作画,说先有白底子,才会有画,是一步一步进展的;作画还是比方,他说的是文化,人先是朴野的,后来才进展了文化---文化必须修养而得,并不是与生俱来的。他如此解诗,所以说“思无邪”一句话可以包括“《诗》三百”的道理;又说诗可以鼓舞人,联合人,增加阅历,以泄牢骚,事父事君的道理都在里面。孔子以后“《诗》三百”成为儒家的《六经》之一,《庄子》和《荀子》里都说到“诗言志”,那个“志”便指教化而言。

11.(2分)读经典,知内容:甲语段中的“他们”指的是什么人?朱自清指出了他们的什么特点?

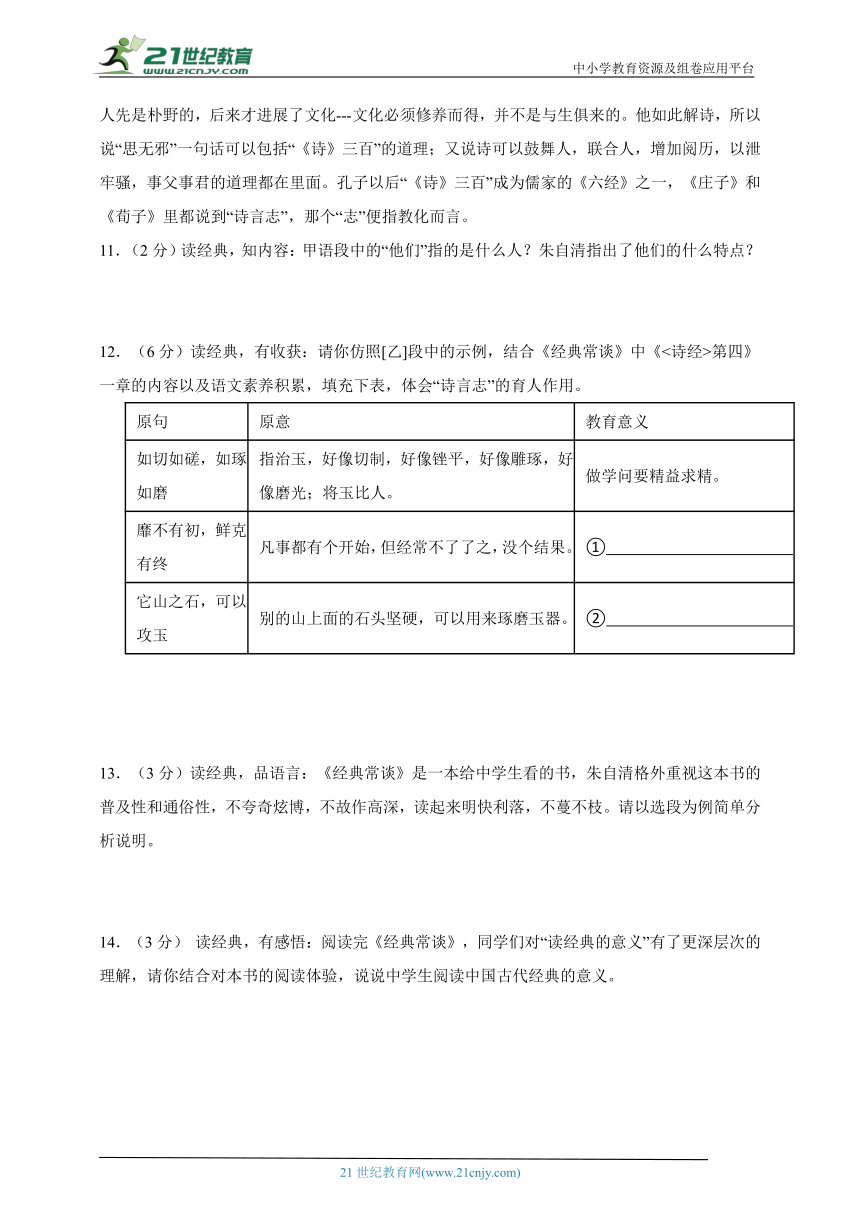

12.(6分)读经典,有收获:请你仿照[乙]段中的示例,结合《经典常谈》中《<诗经>第四》一章的内容以及语文素养积累,填充下表,体会“诗言志”的育人作用。

原句 原意 教育意义

如切如磋,如琢如磨 指治玉,好像切制,好像锉平,好像雕琢,好像磨光;将玉比人。 做学问要精益求精。

靡不有初,鲜克有终 凡事都有个开始,但经常不了了之,没个结果。 ①

它山之石,可以攻玉 别的山上面的石头坚硬,可以用来琢磨玉器。 ②

13.(3分)读经典,品语言:《经典常谈》是一本给中学生看的书,朱自清格外重视这本书的普及性和通俗性,不夸奇炫博,不故作高深,读起来明快利落,不蔓不枝。请以选段为例简单分析说明。

14.(3分) 读经典,有感悟:阅读完《经典常谈》,同学们对“读经典的意义”有了更深层次的理解,请你结合对本书的阅读体验,说说中学生阅读中国古代经典的意义。

六、写作题(共1题;共60分)

15.(60分)任务三实践巩固

《中学生读书》杂志拟增加一个特辑,征集关于读(观)后感的文章,请你选择一个栏目投稿,写一篇文章。不少于600字。

栏目及征稿要求

◎阅读时光

以《我的读书故事》为题,书写你的读书经历。

◎佳片有约

就某部电影或电视剧写一篇观后感。

◎热线求助

给困惑中的小语写一封信,教他如何写读后感。

◎我读我说

选一本自己喜欢的书,写一篇读后感,与他人分享阅读的发现。

◎观点采撷

以《阅读贵在 ▲ 》为题,写一篇文章,发表你对读书的看法。

答案解析

【答案】1.恬;穆;褪

2.蒹葭苍苍;白露为霜;蒙络摇缀;参差披拂;青青子衿;窈窕淑女;徒有羡鱼情;黄发垂髫;海内存知己;天涯若比邻

3.小语,你要想了解更多关于《诗经》的知识,推荐你阅读朱自清《经典常谈》中的《<诗经>第四》。这篇文章系统地介绍了《诗经》的产生、发展历程及《诗经》的分类、写法等内容,是专门写给中学生的,具有普及性和通俗性,语言流利畅达、娓娓道来。这篇文章,一定会满足你的愿望。

4.周易;礼记;史记

【解析】(1)本题考查根据拼音写汉字。解答这类问题时,关键在于平时要做好字词的积累,答题时联系前后文认真辨析,规范书写。

(2)本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

(3)(4)本题考查名著的阅读。阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做好笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能得心应手。

1.恬静 : tián :恬,表示安静、宁静的意思; 静谧 : mù :谧,表示安静、宁静的意思 ; 褪色 : tuì : 褪,表示颜色、色彩等逐渐消失或变浅 。

故答案为:恬;穆;褪

2.诗文默写要求:一、不能添字,少字;二、字的笔画要准确,不能写错别字。此题中容易写错的字有: 蒹、 衿 、缀、 髫故答案为: 蒹葭苍苍;白露为霜;蒙络摇缀;参差披拂;青青子衿;窈窕淑女;徒有羡鱼情;黄发垂髫;海内存知己;天涯若比邻

3.《经典常谈》是一部关于中国古代经典著作的概论性著作。这本书深入浅出地介绍了中国经典文化的精髓,包括《诗经》在内的多种文学、哲学作品。它可以帮助小语进一步了解《诗经》的历史背景、文化内涵和艺术特点,同时也能引导她接触和了解更多的经典著作。据此回答即可。

故答案为: 小语,你要想了解更多关于《诗经》的知识,推荐你阅读朱自清《经典常谈》中的《<诗经>第四》。这篇文章系统地介绍了《诗经》的产生、发展历程及《诗经》的分类、写法等内容,是专门写给中学生的,具有普及性和通俗性,语言流利畅达、娓娓道来。这篇文章,一定会满足你的愿望。

4.《经典常谈》全书一共十三篇,用简练明晓的文字介绍了中国古代文学、历史、哲学经典的基本知识。这些经典包括《说文解字》《周易》《尚书》《诗经》、三礼、《春秋》三传、四书、《战国策》《史记》《汉书》、诸子、辞赋、诗、文等内容。 《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,也是儒家思想的资料汇编,共二十卷四十九篇。《史记》是西汉时期著名史学家司马迁所著的一部纪传体通史,被誉为中国古代史学的瑰宝。

故答案为:周易;礼记;史记

5.【答案】(1)辞赋第十一;诗第十二

(2)蒹葭苍苍;白露为霜;蒹葭萋萋;白露未晞。(蒹葭采采,白露未已。青青子衿,悠悠我心。青青子佩,悠悠我思。昔我往矣,杨柳依依。桃之夭夭,灼灼其华。今我来思,雨雪霏霏。)

(3)《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,同时又暗含“比”。传说雎鸠雌雄形影不离,是恩爱的象征。诗歌以在水中的陆地不停鸣叫的雎鸠起兴,描绘了雎鸠鸟成双成对在沙洲上和鸣的美好画面,引出后文君子对淑女的爱慕之情,由景入情。

【解析】(1)《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。全书共13篇,按我国古代经、史、子、集分类法的顺序介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家赋和历代诗文的情况,以此展示我国古代文化的基本面貌。《经典常谈》包括说文解字、周易、尚书、诗经、三礼、春秋三传、四书、战国策、史记汉书、诸子、辞赋、诗、文等十三部分,详细介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。文字要言不烦、通俗流畅,讲透我国文化遗产中的典籍精髓。由篇目名称可知,对诗词歌赋的了解可读《诗经》第四、辞赋第十一和诗第十二

故答案为: 辞赋第十一 ; 诗第十二

(2)蒹葭苍苍,白露为霜:苍苍,形容芦苇茂盛的样子。白露为霜,指露水凝结成霜——是状貌的描写;蒹葭萋萋,白露未晞:萋萋,形容芦苇茂盛的样子。白露未晞,指露水尚未干去。——是状貌的描写;蒹葭采采,白露未已:采采,形容芦苇茂盛而鲜明。白露未已,指露水尚未完全干去——是状貌的描写青青子衿,悠悠我心意思:青青的你的衣领,悠悠的我的心绪——描写的是状貌;青青子佩,悠悠我思:青青的是你的佩带,悠悠的是我的情怀——描写状貌等等。注意不要写错别字。

故答案为:蒹葭苍苍;白露为霜;蒹葭萋萋;白露未晞。(蒹葭采采,白露未已。青青子衿,悠悠我心。青青子佩,悠悠我思。昔我往矣,杨柳依依。桃之夭夭,灼灼其华。今我来思,雨雪霏霏。)

(3)《关雎》中“关关雎鸠,在河之洲”,诗篇开头即以关关鸣叫的雎鸠起兴,象征异性间的爱慕,以表示“君子”对“淑女”的爱恋。这既为诗歌抒写爱情提供了一个清丽秀美的环境,起到供托气氛的作用,同时又表达了诗句隐含的喻义。第二、三章中“参差荇菜、左右流之”、“参差荇菜,左右采之”、“参差荇菜,左右芼之”,作者皆以采荇菜起兴,“流”、“采”、“芼”几个动词的变换,生动地描绘了采摘荇菜的动作,又话意双关地写出男子求娶女子的热烈而急切的心情。“参差荇菜”的三次复唱,语气回旋跌宕,起到充分抒情表意的艺术效果,加强了诗歌的抒情性和感染力。

故答案为:《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,同时又暗含“比”。传说雎鸠雌雄形影不离,是恩爱的象征。诗歌以在水中的陆地不停鸣叫的雎鸠起兴,描绘了雎鸠鸟成双成对在沙洲上和鸣的美好画面,引出后文君子对淑女的爱慕之情,由景入情。

(1)本题考查对名著作家作品内容的识记。阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、人物、人物绰号及故事,还要知道一些细节,并且及时做好笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能得心应手。

(2)本题考查对《诗经》中叠词运用的分析理解。叠词是指在诗歌中重复使用相同或相近的字或词,以增强语言的表现力和节奏感。叠词是一种常见的修辞手法,也是《诗经》中的一大特色。叠词有以下几个特点:通常出现在对仗或平仄相合的位置,形成韵律美和音乐美;可以根据语境和语气,表达不同的情感和意境,如喜悦、悲伤、惊讶、赞美等;可以根据语义和结构,分为同义叠词、反义叠词、递进叠词、补充叠词等从描写内容看,有的模拟声音,有的描摹状貌,有的描摹色彩,有的描写情感。运用叠词可以使语言更加形象化、具体化、生动化,增强描写的细致度和真实感;可以使语言更加愉悦化、优美化、和谐化,增强读者的听觉享受和审美感受;可以使语言更加强调化、突出化、深化化,增强表达的力度和情感。

在具体语境中注意体会。

(3)本题考查对《诗经》中比兴手法的分析理解。比,比喻,即用具体的形象来描绘人或物,使其特征更加鲜明突出;兴,起兴,即借助其他事物作为诗歌的发端,以引起所要歌咏的内容。有的“兴”兼有发端与比喻的双重作用。要结合具体的诗句进行分析。

【答案】6.只有;详细;再

7.①突然见到李庭一行后,也深感惊异。

②随后他们辞别离去,砍下树木标记道路。

8.①两篇文章的情节非常相似,都是“发现乐土——辞别乐土——再寻乐土而不得”。

②都描绘了一个没有战乱、宁静淳朴、安居乐业的理想社会。

③都在一定程度上反映了当时社会的黑暗和动荡。

④都表达了作者对黑暗社会的不满,寄予了作者的社会理想。

【解析】(1)本题考查文言文实词。文言实词要注意积累,另外实词要注意特殊用法,通假字,一词多义,古今异义,词类活用,要结合语境正确答题。

(2)本题考查文言文翻译。翻译句子注意重点字、翻译原则和句式。文言文翻译原则:信达雅,就是字词要翻译准确,语言表达要通达优美。文言文句式:判断句、省略句、被动句、倒装句。

(3)本题考查文言文内容理解。通读文言文,理解文言文大意。在文中找到对应句,在理解文意的基础上,用自己的话概括钱钟书作此评价的原因。

【译文】

温州人李庭等人,在唐大历六年,到深山老林里伐木取材,由于山林密集而迷了路,遇见了一处瀑布。当中有人烟鸡犬的声音,于是李庭他们循着声音,渡过溪水,忽然到了一个村落,有好的农田,泉水,竹林,果树和草药。村落四面环绕着高山,中间一条清澈的小溪蜿蜒流过,崇山倒影如墨。这里民俗古朴,有舜禹时代的遗风;人们非常懂得礼节。人们的家中只有祭祀时才宰杀,没有原因不能杀它。有一个老人,被众人所信服,容貌很和蔼,每年收几百匹布,用来为寒暑做准备。突然见到李庭一行后深感惊异,问他们从何而来,袁晁之乱是否已经平定,现在国家形势如何,当时的朝政怎么样。李庭据实回答。因此说:愿意来这里居住吗?然而这里的地方狭窄,住不下。接着,老人把他们带回家中,被留下吃饭,期间被当做主客敬重对待。随后他们辞别离去,砍下树木标记道路。不久,李庭再次入山,寻找上次的踪迹。但群山万壑,再也寻找不着上一次到过的村落。

6.人舍中唯祭得杀,翻译为:人们的家中只有祭祀时才宰杀。唯,只有

具以实告,翻译为:李庭详细的据实回答。具,详细

及复前踪,翻译为:李庭再次入山,寻找上次的踪迹。复,再

故答案为:①只有;②详细;③再

7.翻译句子注意重点字、翻译原则和句式。重点字“乍、亦、甚、既而、斫、记”。乍,突然。亦,也。甚,很。既而,不久,一会儿。斫:砍。记,做标记。文言文翻译原则:信达雅,就是字词要翻译准确,语言表达要通达优美。文言文句式:判断句、省略句、被动句、倒装句。 故答案为:①突然见到李庭一行后,也深感惊异。② 随后他们辞别离去,砍下树木标记道路。

8.①《桃花源记》 阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。翻译为: 田间小路交错相通,鸡鸣狗叫到处可以听到。人们在田野里来来往往耕种劳作,男女的穿戴跟桃花源以外的世人完全一样。老人和小孩们个个都安适愉快,自得其乐。

《仙游记》有象耕乌耘,人甚知礼。人舍中唯祭得杀,无故不得杀之。翻译为: 有好的农田,泉水,竹林,果树和草药。翻译为:这里民俗古朴,有舜禹时代的遗风;人们非常懂得礼节,人们的家中只有祭祀时才宰杀,没有原因不能杀它。

写两个地方都没有战乱、宁静淳朴,人们生活安居乐业。

②《桃花源记》写渔人遇到一片桃林,进入桃花源 ,离开桃花源 后他沿着原路返回,但最终没有找到回去的路。

《仙游记》写温州人李庭带领一批人到深山老林里伐木取材,由于山林密集而迷了路,在瓯闽之间偶遇一处村落,作者对村中景色进行了详细的描写。但是不久,李庭再次入山,欲再次拜访老人,但群山万壑,再也寻找不着上一次到过的村落的故事。

行踪都是“发现乐土——辞别乐土——再寻乐土而不得”,情节相似。

③《桃花源记》自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。翻译为:他们自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,领着妻子儿女和乡邻来到这个与人世隔绝的地方,不再出去,因而跟外面的人断绝了来往。

《仙游记》问所从来,袁晁贼平未,时政何若。翻译为:问他们从何而来,袁晁之乱是否已经平定,现在国家形势如何,当时的朝政怎么样。

写两个地方的人都是因为躲避战乱来到这个地方,侧面表示外面的社会动荡且黑暗。

④《桃花源记》通过对桃花源的安宁和乐、自由平等生活的描绘,表现了作者追求美好生活的理想和对当时的现实生活不满。

《仙游记》通过对村中景色和人们生活的描写,表现了作者追求美好生活的理想和对当时的现实生活不满。

故答案为:①两篇文章的情节非常相似,都是“发现乐土——辞别乐土——再寻乐土而不得”。②都描绘了一个没有战乱、宁静淳朴、安居乐业的理想社会。③都在一定程度上反映了当时社会的黑暗和动荡。④都表达了作者对黑暗社会的不满,寄予了作者的社会理想。

【答案】9.地点;季节(或:时间)

10.甲诗的“无为在歧路,儿女共沾巾”,表达的情感乐观旷达;乙诗“天涯去住泪沾巾”,则更显惆怅伤感。

【解析】(1)本题考查古诗内容理解。读懂古诗句,理解古诗内容。抓住古诗中的关键词,如情感词、评价句、意象等,理解诗人情感态度,根据题目要求答题即可。

(2)本题考查古诗情感分析。理解古诗句表达含义,抓住诗句中的情感词,结合作者生平背景分析古诗情感。情感分析注意不要少点。

【译文】

【甲】

雄伟长安城由三秦之地拱卫,透过那风云烟雾遥望着五津。

和你离别心中怀着无限情意,因为我们同是在宦海中浮沉。

只要在世上还有你这个知己,纵使远在天涯也如近在比邻。

绝不要在岔路口上分手之时,像小儿女那样悲伤泪湿佩巾。

【乙】

峡口的花随风降落,春天快要过去了,想到彼此将要分手万里,不禁泪水沾湿了巾帕。

来的时候(我们)是同路的旅伴,今天我这个“客人”倒变成了主人来送别自己的朋友了。

9.此诗首句写眼前景物,点明时间(季节)、地点。这句中“峡口”表示地点。“花飞”就是意象,也就是飞花。“欲尽春”则直接表明季节是暮春。

故答案为:①地点

②季节(或:时间)

10.甲诗意在慰勉友人勿在离别之时悲哀。尾联“无为在歧路,儿女共沾巾”点出“送”的主题,完全扫除了送别诗“流泪”“伤感”的余习,一反离愁别恨的常调,豁达乐观。这是诗人临别时对朋友的叮咛,也是自己情怀的吐露。

乙诗写送别,作者使用多个意象来描摹当时春天的景色,采用伤春之景烘托离别之情,写出自己与友人之间的惆怅心情。“天涯去住泪沾巾”,作者将别情融入自己的身世处境,情感更加的深刻复杂,惆怅伤感。

故答案为:甲诗的“无为在歧路,儿女共沾巾”,表达的情感乐观旷达;乙诗“天涯去住泪沾巾”,则更显惆怅伤感。

【答案】11.纵横家。只图功名富贵,没有是非观念,只求揣摩主上的心理,拐弯抹角投其所好。

12.做事要持之以恒,善始善终;善于向他人学习,提高自身能力。

13.“谁用他们就帮谁”等句运用口语化的语言,通俗易懂、简洁明快地指出了纵横家“翻覆”的本性。

14.①可以学习语文知识,比如可以从《说文解字》中了解汉字的造字法和每个字的造字本义;②可以了解当时社会现状,比如可以从《战国策》中了解战国时期盛行策士游说这一历史事实;③可以充实精神内涵,比如读《汉书》,我们可以通过其中古人的故事感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界;④可以提升个人修养,比如从儒家经典中我们可以汲取有关学习、做人等多方面的道理,提升自身修养。

【解析】(1) 本题考查文章内容的理解。理解文章的主要内容,阅读文章时要从整体到部分再到整体,即初读文章,了解大意后,再理解字词,读懂每句话,给文章分段和归纳段意,最后回到文章整体上来,进而抓住文章的主要内容 。

(2)本题考查名著的阅读。阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做好笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能得心应手。

(3) 本题考查对语句的理解。解答句子理解的试题,可从以下几个方面入手:情感分析、区位分析、主旨分析、修辞分析。作答时学生可自选一个角度进行赏析即可 。

(4) 本题考查名著阅读的体验和感受。从名著的基本内容出发,结合作者的创作背景联系现实生活,表达观点明确,言之成理即可。

11.甲语段中的“他们”指的是纵横家。朱自清在文中指出了纵横家的几个显著特点:他们只图功名富贵,没有固定的道德或政治立场,没有是非观念,只求揣摩主上的心理,拐弯抹角地投其所好。这些特点使得纵横家在古代政治舞台上扮演了复杂多变的角色。

故答案为: 纵横家。只图功名富贵,没有是非观念,只求揣摩主上的心理,拐弯抹角投其所好。

12.本题考查对诗句的理解。①根据“靡不有初,鲜克有终”可知,其意思是:凡事有开始,但很少有(或鲜有)结果,有始无终;后借此语以讽喻持志不终的人。这句话告诫人们为人做事要有头有尾、善始善终,不能半途而废。②根据“它山之石,可以攻玉”可知,意思是:别的山上面的石头坚硬,可以琢磨玉器。既比喻别国的贤才可为本国效力,也比喻能帮助自己改正缺点的人或意见。这句话教育我们要善于借助别人或听取别人的意见,帮助自己改正缺点。

故答案为:做事要持之以恒,善始善终;善于向他人学习,提高自身能力。

13.《经典常谈》作为一本给中学生看的书,朱自清在撰写时格外重视语言的普及性和通俗性。以选段为例,“谁用他们就帮谁”等句运用了口语化的语言,使得内容通俗易懂、简洁明快。这种语言风格不仅便于中学生理解,还增强了文章的可读性和吸引力。同时,朱自清在阐述观点时也不夸奇炫博、不故作高深,使得整本书读起来明快利落、不蔓不枝。

故答案为: “谁用他们就帮谁”等句运用口语化的语言,通俗易懂、简洁明快地指出了纵横家“翻覆”的本性。

14.中学生阅读中国古代经典的意义深远。首先,通过阅读经典,学生可以学习语文知识,从《说文解字》中了解汉字的造字法和每个字的造字本义,这有助于提高学生的语言文字素养。其次,经典作品往往反映了当时社会的现状和文化背景,从《战国策》中可以了解战国时期盛行策士游说的历史事实,这有助于学生更好地了解历史和文化。此外,阅读经典还可以充实学生的精神内涵,通过读《汉书》等史书,学生可以感受到古人的精神品质和智慧,从而丰富自己的精神世界。最后,经典作品中的儒家经典等蕴含着丰富的做人、做事的道理,通过阅读这些经典,学生可以汲取其中的智慧,提升自身修养和素质。因此,中学生阅读中国古代经典对于个人成长和全面发展具有重要意义。

故答案为: ①可以学习语文知识,比如可以从《说文解字》中了解汉字的造字法和每个字的造字本义;②可以了解当时社会现状,比如可以从《战国策》中了解战国时期盛行策士游说这一历史事实;③可以充实精神内涵,比如读《汉书》,我们可以通过其中古人的故事感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界;④可以提升个人修养,比如从儒家经典中我们可以汲取有关学习、做人等多方面的道理,提升自身修养。

15.【答案】略

【解析】本题是中学生读书杂志的征稿活动,提供了五个栏目及征稿要求,让学生选择一个栏目投稿。其中包括书写读书经历的《我的读书故事》、某部电影或电视剧的观后感、教他人写读后感的信件、分享自己喜欢的书的读后感,以及发表对读书看法的文章。写作思路:选择栏目:根据自己的兴趣和特长,选择一个适合的栏目进行投稿。确定主题:根据所选栏目,确定文章的主题。选材与构思:《我的读书故事》:可以按时间顺序,讲述自己读书的经历和成长。佳片有约/我读我说:对作品的情节、主题、人物等进行分析,结合自己的感受和体会。热线求助:以书信的形式,结合具体例子,给予困惑中的小语实用的建议和方法。观点采撷:明确自己对读书的看法,如贵在积累、贵在实践等,通过举例、引用等进行论证。

范文示例:

我的读书故事

书,是一扇通向无尽智慧的窗户,也是我成长道路上最忠实的伙伴。回首我的读书经历,那是一段充满惊喜与感动的旅程。

在我还年幼的时候,绘本是我的最爱。那些精美的图画和简单的文字,为我打开了一个个奇妙的世界。我沉浸在《小熊宝宝》的温馨故事中,与小熊一起学习生活中的点点滴滴;也陶醉于《大卫,不可以》的调皮捣蛋里,感受着孩子的天真无邪。

随着年龄的增长,我开始涉足更多的书籍领域。《格林童话》让我领略了童话世界的美好与奇幻;《十万个为什么》则解答了我对周围世界的种种疑问。记得有一次,我在一本科学杂志上看到了关于星星的知识,从此对天文学产生了浓厚的兴趣。

上了小学后,我开始阅读经典的文学作品。《小王子》让我懂得了珍惜友情和关爱他人的重要性;《三国演义》中波澜壮阔的历史场面和英雄豪杰的传奇故事,令我热血沸腾。每当读到精彩的部分,我仿佛置身于那个时代,与书中的人物一同经历着种种冒险。

如今,读书已经成为了我生活中不可或缺的一部分。无论是在宁静的清晨,还是在寂静的夜晚,我都喜欢捧起一本书,沉浸其中。读书不仅让我开阔了视野,增长了知识,还培养了我的想象力和思维能力。

在我的读书故事中,每一本书都像是一颗璀璨的星星,照亮了我前行的道路。它们陪伴我度过了欢乐与悲伤,给予我力量和勇气。我相信,这段读书之旅将永远延续下去,带给我更多的收获和成长。

(1)考查命题作文和半命题作文的写作。弄清题目的要求后,就要认真回忆、选择与这个题目有关的材料,哪些事例是自己最熟悉的,最有新意的,让人眼前一亮的,确定好作文中心来选取、组织素材;在文体的选择上也要在符合题干要求的基础上选择自己最擅长的。如果写记叙文就要写好情节,写出精彩的细节;如果写议论文就要观点鲜明,真正做到“摆事实、讲道理”。平时要多积累写作素材,多写随笔,考场才能做到得心应手,下笔如有神。半命题作文很考验学生的语言提炼表达能力,学生在补充题目时可选取一些新颖简洁的词汇。在写作时,可选择自己擅长的体裁入手,降低写作时的难度,选材时避免选一些老生常谈的材料,尽可能新颖且贴近实际,如若引用旧材料也应注意从其他角度切入,做到旧材新用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第三单元主题情境卷

一、积累与运用(共4题;共16分)

完成小题

小语:我们可以为教室布置“对话经典”贴贴墙,如:“①____,____。(《蒹葭》)”河边芦苇郁郁葱葱,晶莹透亮的露水已凝结成霜。这是诗,这是经典,这是tián( )静的美。“②青树翠蔓,____,____。(《小石潭记》)”潭边美景,意境深远,令人心醉神迷。经典是有生命的。小文:这个创意不错,我们还可以制作小书灯。比如,可以将“③____,悠悠我心”,“④____,君子好逑”“坐观垂钓者,⑤____”“⑥____,并怡然自乐”等古诗文名句,用毛笔书写在灯罩上,暮色四合时点亮灯,给人雅致又静mù( )的感觉。

小诗:我赞同将古诗文与我们的生活关联起来,这些创意很好。受你们的启发,我想到制作一枚书签,将《送杜少府之任蜀州》中的两句名句“⑦____,____”题在书签上,送给我即将搬家的好伙伴,愿我们的友谊长存,永不tuì( )色!

小意:真是生活处处有诗意!你们精彩的创意让我学到了很多。

1.(6分)根据拼音写出空缺的汉字。

tián 静 静mù tuì 色

2.(2分)填写空缺的①一⑦古诗文名句,使对话完整。

3.(2分)学了《关雎》、《蒹葭》之后,小语希望拓展了解更多关于《诗经》的知识,请借此机会向她推荐《经典常谈》。

4.(6分)读完《经典常谈》,小语制作了一张读书卡片,请你帮他一起完成。

经典 “谈”经典

《 》 相传系周文王所作,包括《经》和《传》两个部分。《经》包含卦和爻,《传》包含解释卦辞和爻辞的七种文辞。

《 》 为西汉戴圣所编,是中国古代一部重要的典章制度选集,主要写先秦的礼制。

《 》 是中国第一部纪传体通史,记载了黄帝至汉武帝年间3000多年的历史。

二、综合性学习(共1题;共14分)

5.(14分)完成“《诗经》小讲堂”活动

(1)(4分)你准备研究《诗经》对后世诗词歌赋的影响,在《经典常谈》中,除第四章《诗经》外,你还需要阅读《 》与《 》章节。(篇目参考下表)

《经典常谈》篇目

《说文解字》第一 《周易》第二 《尚书》第三 《诗经》第四

“三礼”第五 《春秋》三传第六 “四书”第七 《战国策》第八

《史记》《汉书》第九 诸子第十 辞赋第十一 诗第十二

文第十三

(2)(8分)《诗经》中有许多句子都运用了叠词,它们有的模拟声音,有的描摹状貌,请你按要求写出两句。(不同诗歌中的连续两句)

示例:关关雎鸠,在河之洲。(模拟声音)

① , 。(描摹状貌)

② , 。(描摹状貌)

(3)(2分)“比兴”是《诗经》的常用表现手法,“比”是比喻,“兴”是托物起兴,“比”与“兴”常常连用。朱自清在《经典常谈》中谈到,“兴在发端,往往关系全诗”,请以《关雎》为例,谈谈你对这句话的理解。

关雎

《诗经》

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

三、文言文阅读(共3题;共10分)

阅读下面文言文,完成各题。

仙游记

唐·顾况

温州人李庭等,大历六年,入山斫①树,迷不知路,逢见漈水②。中有人烟鸡犬之候,寻声渡水,忽到一处,有好田泉竹果药。四面高山,回环深映。有象耕乌耘③,人甚知礼。人舍中唯祭得杀,无故不得杀之。有一老人,为众所伏④,容貌甚和,岁收数百匹布,以备寒暑,乍见外人,亦甚惊异,问所从来,袁晁⑤贼平未,时政何若。具以实告,因曰:愿来就居得否?云此间地窄,不足以容。为置饮食,申以主敬,既而辞行,斫树记道。还家,及复前踪,群山万首,不可寻省。

【注】①斫(zhuò):砍。②漈(jì)水:山上的泉水,这里指瀑布。③象耕鸟耘:形容民俗古朴,有舜禹时代的遗风。④伏:同“服”,信服。⑤袁晁:指唐代宝应元年袁晁领导的起义。

6.(6分)解释文中加点的词。

唯( ) 具( ) 复( )

7.(2分)翻译文中画线语句

①乍见外人,亦甚惊异。

②既而辞行,斫树记道。

8.(2分)钱钟书说顾况的《仙游记》是“刻意拟仿”陶渊明的《桃花源记》。请结合《桃花源记》和选文内容分析钱钟书作此评价的原因。

四、诗歌鉴赏(共2题;共6分)

阅读下列两首诗,回答后面的问题。

[甲]送杜少府之任蜀州 [乙]峡口送友人

唐·王勃 唐·司空曙

城阙辅三秦,风烟望五津。 峡口花飞欲尽春,

与君离别意,同是宦游人。 天涯去住①泪沾巾。

海内存知己,天涯若比邻。 来时万里同为客,

无为在歧路,儿女共沾巾。 今日翻成送故人。

①去住:指走的人和留的人。

9.(4分)乙诗首句交代了送别的 和 。

10.(2分)两首诗都是送别诗,但表达的情感有所不同,请简要分析。

五、现代文阅读(共4题;共14分)

阅读《经典常谈》选段,完成小题。

【甲】

他们凭他们的智谋和辩才,给人家画策,办外交;谁用他们就帮谁。他们是职业的,所图的是自己的功名富贵;帮你的时候帮你,不帮的时候也许害你。翻覆,在他们看来是没有什么的。本来呢,当时七雄分立,没有共主,没有盟主,各干各的,谁胜谁得势。国际间没有是非,爱帮谁就帮谁,反正都一样。苏秦说连横不成,就改说合纵,在策士看来,这正是当然。 张仪说舌头在就行,说是说非,只要会说,这也正是职业的态度。他们自己没有理想,没有主张,只求揣摩主上的心理,拐弯儿抹角投其所好。

【乙】

到了孔子时代,赋诗的事已经不行了,孔子却采取了断章取义的办法,用《诗》来讨论做学问做人的道理。“如切如磋, 如琢如磨”,本来说的是治玉,将玉比人。他却用来教训学生做学问的工夫。“巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮”,本来说的是美人,所谓天生丽质。他却拉出末句来比方作画,说先有白底子,才会有画,是一步一步进展的;作画还是比方,他说的是文化,人先是朴野的,后来才进展了文化---文化必须修养而得,并不是与生俱来的。他如此解诗,所以说“思无邪”一句话可以包括“《诗》三百”的道理;又说诗可以鼓舞人,联合人,增加阅历,以泄牢骚,事父事君的道理都在里面。孔子以后“《诗》三百”成为儒家的《六经》之一,《庄子》和《荀子》里都说到“诗言志”,那个“志”便指教化而言。

11.(2分)读经典,知内容:甲语段中的“他们”指的是什么人?朱自清指出了他们的什么特点?

12.(6分)读经典,有收获:请你仿照[乙]段中的示例,结合《经典常谈》中《<诗经>第四》一章的内容以及语文素养积累,填充下表,体会“诗言志”的育人作用。

原句 原意 教育意义

如切如磋,如琢如磨 指治玉,好像切制,好像锉平,好像雕琢,好像磨光;将玉比人。 做学问要精益求精。

靡不有初,鲜克有终 凡事都有个开始,但经常不了了之,没个结果。 ①

它山之石,可以攻玉 别的山上面的石头坚硬,可以用来琢磨玉器。 ②

13.(3分)读经典,品语言:《经典常谈》是一本给中学生看的书,朱自清格外重视这本书的普及性和通俗性,不夸奇炫博,不故作高深,读起来明快利落,不蔓不枝。请以选段为例简单分析说明。

14.(3分) 读经典,有感悟:阅读完《经典常谈》,同学们对“读经典的意义”有了更深层次的理解,请你结合对本书的阅读体验,说说中学生阅读中国古代经典的意义。

六、写作题(共1题;共60分)

15.(60分)任务三实践巩固

《中学生读书》杂志拟增加一个特辑,征集关于读(观)后感的文章,请你选择一个栏目投稿,写一篇文章。不少于600字。

栏目及征稿要求

◎阅读时光

以《我的读书故事》为题,书写你的读书经历。

◎佳片有约

就某部电影或电视剧写一篇观后感。

◎热线求助

给困惑中的小语写一封信,教他如何写读后感。

◎我读我说

选一本自己喜欢的书,写一篇读后感,与他人分享阅读的发现。

◎观点采撷

以《阅读贵在 ▲ 》为题,写一篇文章,发表你对读书的看法。

答案解析

【答案】1.恬;穆;褪

2.蒹葭苍苍;白露为霜;蒙络摇缀;参差披拂;青青子衿;窈窕淑女;徒有羡鱼情;黄发垂髫;海内存知己;天涯若比邻

3.小语,你要想了解更多关于《诗经》的知识,推荐你阅读朱自清《经典常谈》中的《<诗经>第四》。这篇文章系统地介绍了《诗经》的产生、发展历程及《诗经》的分类、写法等内容,是专门写给中学生的,具有普及性和通俗性,语言流利畅达、娓娓道来。这篇文章,一定会满足你的愿望。

4.周易;礼记;史记

【解析】(1)本题考查根据拼音写汉字。解答这类问题时,关键在于平时要做好字词的积累,答题时联系前后文认真辨析,规范书写。

(2)本题考查学生对古诗文名句的识记能力。解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写出相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。理解性识记,注意结合语境填充。

(3)(4)本题考查名著的阅读。阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做好笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能得心应手。

1.恬静 : tián :恬,表示安静、宁静的意思; 静谧 : mù :谧,表示安静、宁静的意思 ; 褪色 : tuì : 褪,表示颜色、色彩等逐渐消失或变浅 。

故答案为:恬;穆;褪

2.诗文默写要求:一、不能添字,少字;二、字的笔画要准确,不能写错别字。此题中容易写错的字有: 蒹、 衿 、缀、 髫故答案为: 蒹葭苍苍;白露为霜;蒙络摇缀;参差披拂;青青子衿;窈窕淑女;徒有羡鱼情;黄发垂髫;海内存知己;天涯若比邻

3.《经典常谈》是一部关于中国古代经典著作的概论性著作。这本书深入浅出地介绍了中国经典文化的精髓,包括《诗经》在内的多种文学、哲学作品。它可以帮助小语进一步了解《诗经》的历史背景、文化内涵和艺术特点,同时也能引导她接触和了解更多的经典著作。据此回答即可。

故答案为: 小语,你要想了解更多关于《诗经》的知识,推荐你阅读朱自清《经典常谈》中的《<诗经>第四》。这篇文章系统地介绍了《诗经》的产生、发展历程及《诗经》的分类、写法等内容,是专门写给中学生的,具有普及性和通俗性,语言流利畅达、娓娓道来。这篇文章,一定会满足你的愿望。

4.《经典常谈》全书一共十三篇,用简练明晓的文字介绍了中国古代文学、历史、哲学经典的基本知识。这些经典包括《说文解字》《周易》《尚书》《诗经》、三礼、《春秋》三传、四书、《战国策》《史记》《汉书》、诸子、辞赋、诗、文等内容。 《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,也是儒家思想的资料汇编,共二十卷四十九篇。《史记》是西汉时期著名史学家司马迁所著的一部纪传体通史,被誉为中国古代史学的瑰宝。

故答案为:周易;礼记;史记

5.【答案】(1)辞赋第十一;诗第十二

(2)蒹葭苍苍;白露为霜;蒹葭萋萋;白露未晞。(蒹葭采采,白露未已。青青子衿,悠悠我心。青青子佩,悠悠我思。昔我往矣,杨柳依依。桃之夭夭,灼灼其华。今我来思,雨雪霏霏。)

(3)《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,同时又暗含“比”。传说雎鸠雌雄形影不离,是恩爱的象征。诗歌以在水中的陆地不停鸣叫的雎鸠起兴,描绘了雎鸠鸟成双成对在沙洲上和鸣的美好画面,引出后文君子对淑女的爱慕之情,由景入情。

【解析】(1)《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。全书共13篇,按我国古代经、史、子、集分类法的顺序介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家赋和历代诗文的情况,以此展示我国古代文化的基本面貌。《经典常谈》包括说文解字、周易、尚书、诗经、三礼、春秋三传、四书、战国策、史记汉书、诸子、辞赋、诗、文等十三部分,详细介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。文字要言不烦、通俗流畅,讲透我国文化遗产中的典籍精髓。由篇目名称可知,对诗词歌赋的了解可读《诗经》第四、辞赋第十一和诗第十二

故答案为: 辞赋第十一 ; 诗第十二

(2)蒹葭苍苍,白露为霜:苍苍,形容芦苇茂盛的样子。白露为霜,指露水凝结成霜——是状貌的描写;蒹葭萋萋,白露未晞:萋萋,形容芦苇茂盛的样子。白露未晞,指露水尚未干去。——是状貌的描写;蒹葭采采,白露未已:采采,形容芦苇茂盛而鲜明。白露未已,指露水尚未完全干去——是状貌的描写青青子衿,悠悠我心意思:青青的你的衣领,悠悠的我的心绪——描写的是状貌;青青子佩,悠悠我思:青青的是你的佩带,悠悠的是我的情怀——描写状貌等等。注意不要写错别字。

故答案为:蒹葭苍苍;白露为霜;蒹葭萋萋;白露未晞。(蒹葭采采,白露未已。青青子衿,悠悠我心。青青子佩,悠悠我思。昔我往矣,杨柳依依。桃之夭夭,灼灼其华。今我来思,雨雪霏霏。)

(3)《关雎》中“关关雎鸠,在河之洲”,诗篇开头即以关关鸣叫的雎鸠起兴,象征异性间的爱慕,以表示“君子”对“淑女”的爱恋。这既为诗歌抒写爱情提供了一个清丽秀美的环境,起到供托气氛的作用,同时又表达了诗句隐含的喻义。第二、三章中“参差荇菜、左右流之”、“参差荇菜,左右采之”、“参差荇菜,左右芼之”,作者皆以采荇菜起兴,“流”、“采”、“芼”几个动词的变换,生动地描绘了采摘荇菜的动作,又话意双关地写出男子求娶女子的热烈而急切的心情。“参差荇菜”的三次复唱,语气回旋跌宕,起到充分抒情表意的艺术效果,加强了诗歌的抒情性和感染力。

故答案为:《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,同时又暗含“比”。传说雎鸠雌雄形影不离,是恩爱的象征。诗歌以在水中的陆地不停鸣叫的雎鸠起兴,描绘了雎鸠鸟成双成对在沙洲上和鸣的美好画面,引出后文君子对淑女的爱慕之情,由景入情。

(1)本题考查对名著作家作品内容的识记。阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、人物、人物绰号及故事,还要知道一些细节,并且及时做好笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能得心应手。

(2)本题考查对《诗经》中叠词运用的分析理解。叠词是指在诗歌中重复使用相同或相近的字或词,以增强语言的表现力和节奏感。叠词是一种常见的修辞手法,也是《诗经》中的一大特色。叠词有以下几个特点:通常出现在对仗或平仄相合的位置,形成韵律美和音乐美;可以根据语境和语气,表达不同的情感和意境,如喜悦、悲伤、惊讶、赞美等;可以根据语义和结构,分为同义叠词、反义叠词、递进叠词、补充叠词等从描写内容看,有的模拟声音,有的描摹状貌,有的描摹色彩,有的描写情感。运用叠词可以使语言更加形象化、具体化、生动化,增强描写的细致度和真实感;可以使语言更加愉悦化、优美化、和谐化,增强读者的听觉享受和审美感受;可以使语言更加强调化、突出化、深化化,增强表达的力度和情感。

在具体语境中注意体会。

(3)本题考查对《诗经》中比兴手法的分析理解。比,比喻,即用具体的形象来描绘人或物,使其特征更加鲜明突出;兴,起兴,即借助其他事物作为诗歌的发端,以引起所要歌咏的内容。有的“兴”兼有发端与比喻的双重作用。要结合具体的诗句进行分析。

【答案】6.只有;详细;再

7.①突然见到李庭一行后,也深感惊异。

②随后他们辞别离去,砍下树木标记道路。

8.①两篇文章的情节非常相似,都是“发现乐土——辞别乐土——再寻乐土而不得”。

②都描绘了一个没有战乱、宁静淳朴、安居乐业的理想社会。

③都在一定程度上反映了当时社会的黑暗和动荡。

④都表达了作者对黑暗社会的不满,寄予了作者的社会理想。

【解析】(1)本题考查文言文实词。文言实词要注意积累,另外实词要注意特殊用法,通假字,一词多义,古今异义,词类活用,要结合语境正确答题。

(2)本题考查文言文翻译。翻译句子注意重点字、翻译原则和句式。文言文翻译原则:信达雅,就是字词要翻译准确,语言表达要通达优美。文言文句式:判断句、省略句、被动句、倒装句。

(3)本题考查文言文内容理解。通读文言文,理解文言文大意。在文中找到对应句,在理解文意的基础上,用自己的话概括钱钟书作此评价的原因。

【译文】

温州人李庭等人,在唐大历六年,到深山老林里伐木取材,由于山林密集而迷了路,遇见了一处瀑布。当中有人烟鸡犬的声音,于是李庭他们循着声音,渡过溪水,忽然到了一个村落,有好的农田,泉水,竹林,果树和草药。村落四面环绕着高山,中间一条清澈的小溪蜿蜒流过,崇山倒影如墨。这里民俗古朴,有舜禹时代的遗风;人们非常懂得礼节。人们的家中只有祭祀时才宰杀,没有原因不能杀它。有一个老人,被众人所信服,容貌很和蔼,每年收几百匹布,用来为寒暑做准备。突然见到李庭一行后深感惊异,问他们从何而来,袁晁之乱是否已经平定,现在国家形势如何,当时的朝政怎么样。李庭据实回答。因此说:愿意来这里居住吗?然而这里的地方狭窄,住不下。接着,老人把他们带回家中,被留下吃饭,期间被当做主客敬重对待。随后他们辞别离去,砍下树木标记道路。不久,李庭再次入山,寻找上次的踪迹。但群山万壑,再也寻找不着上一次到过的村落。

6.人舍中唯祭得杀,翻译为:人们的家中只有祭祀时才宰杀。唯,只有

具以实告,翻译为:李庭详细的据实回答。具,详细

及复前踪,翻译为:李庭再次入山,寻找上次的踪迹。复,再

故答案为:①只有;②详细;③再

7.翻译句子注意重点字、翻译原则和句式。重点字“乍、亦、甚、既而、斫、记”。乍,突然。亦,也。甚,很。既而,不久,一会儿。斫:砍。记,做标记。文言文翻译原则:信达雅,就是字词要翻译准确,语言表达要通达优美。文言文句式:判断句、省略句、被动句、倒装句。 故答案为:①突然见到李庭一行后,也深感惊异。② 随后他们辞别离去,砍下树木标记道路。

8.①《桃花源记》 阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。翻译为: 田间小路交错相通,鸡鸣狗叫到处可以听到。人们在田野里来来往往耕种劳作,男女的穿戴跟桃花源以外的世人完全一样。老人和小孩们个个都安适愉快,自得其乐。

《仙游记》有象耕乌耘,人甚知礼。人舍中唯祭得杀,无故不得杀之。翻译为: 有好的农田,泉水,竹林,果树和草药。翻译为:这里民俗古朴,有舜禹时代的遗风;人们非常懂得礼节,人们的家中只有祭祀时才宰杀,没有原因不能杀它。

写两个地方都没有战乱、宁静淳朴,人们生活安居乐业。

②《桃花源记》写渔人遇到一片桃林,进入桃花源 ,离开桃花源 后他沿着原路返回,但最终没有找到回去的路。

《仙游记》写温州人李庭带领一批人到深山老林里伐木取材,由于山林密集而迷了路,在瓯闽之间偶遇一处村落,作者对村中景色进行了详细的描写。但是不久,李庭再次入山,欲再次拜访老人,但群山万壑,再也寻找不着上一次到过的村落的故事。

行踪都是“发现乐土——辞别乐土——再寻乐土而不得”,情节相似。

③《桃花源记》自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。翻译为:他们自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,领着妻子儿女和乡邻来到这个与人世隔绝的地方,不再出去,因而跟外面的人断绝了来往。

《仙游记》问所从来,袁晁贼平未,时政何若。翻译为:问他们从何而来,袁晁之乱是否已经平定,现在国家形势如何,当时的朝政怎么样。

写两个地方的人都是因为躲避战乱来到这个地方,侧面表示外面的社会动荡且黑暗。

④《桃花源记》通过对桃花源的安宁和乐、自由平等生活的描绘,表现了作者追求美好生活的理想和对当时的现实生活不满。

《仙游记》通过对村中景色和人们生活的描写,表现了作者追求美好生活的理想和对当时的现实生活不满。

故答案为:①两篇文章的情节非常相似,都是“发现乐土——辞别乐土——再寻乐土而不得”。②都描绘了一个没有战乱、宁静淳朴、安居乐业的理想社会。③都在一定程度上反映了当时社会的黑暗和动荡。④都表达了作者对黑暗社会的不满,寄予了作者的社会理想。

【答案】9.地点;季节(或:时间)

10.甲诗的“无为在歧路,儿女共沾巾”,表达的情感乐观旷达;乙诗“天涯去住泪沾巾”,则更显惆怅伤感。

【解析】(1)本题考查古诗内容理解。读懂古诗句,理解古诗内容。抓住古诗中的关键词,如情感词、评价句、意象等,理解诗人情感态度,根据题目要求答题即可。

(2)本题考查古诗情感分析。理解古诗句表达含义,抓住诗句中的情感词,结合作者生平背景分析古诗情感。情感分析注意不要少点。

【译文】

【甲】

雄伟长安城由三秦之地拱卫,透过那风云烟雾遥望着五津。

和你离别心中怀着无限情意,因为我们同是在宦海中浮沉。

只要在世上还有你这个知己,纵使远在天涯也如近在比邻。

绝不要在岔路口上分手之时,像小儿女那样悲伤泪湿佩巾。

【乙】

峡口的花随风降落,春天快要过去了,想到彼此将要分手万里,不禁泪水沾湿了巾帕。

来的时候(我们)是同路的旅伴,今天我这个“客人”倒变成了主人来送别自己的朋友了。

9.此诗首句写眼前景物,点明时间(季节)、地点。这句中“峡口”表示地点。“花飞”就是意象,也就是飞花。“欲尽春”则直接表明季节是暮春。

故答案为:①地点

②季节(或:时间)

10.甲诗意在慰勉友人勿在离别之时悲哀。尾联“无为在歧路,儿女共沾巾”点出“送”的主题,完全扫除了送别诗“流泪”“伤感”的余习,一反离愁别恨的常调,豁达乐观。这是诗人临别时对朋友的叮咛,也是自己情怀的吐露。

乙诗写送别,作者使用多个意象来描摹当时春天的景色,采用伤春之景烘托离别之情,写出自己与友人之间的惆怅心情。“天涯去住泪沾巾”,作者将别情融入自己的身世处境,情感更加的深刻复杂,惆怅伤感。

故答案为:甲诗的“无为在歧路,儿女共沾巾”,表达的情感乐观旷达;乙诗“天涯去住泪沾巾”,则更显惆怅伤感。

【答案】11.纵横家。只图功名富贵,没有是非观念,只求揣摩主上的心理,拐弯抹角投其所好。

12.做事要持之以恒,善始善终;善于向他人学习,提高自身能力。

13.“谁用他们就帮谁”等句运用口语化的语言,通俗易懂、简洁明快地指出了纵横家“翻覆”的本性。

14.①可以学习语文知识,比如可以从《说文解字》中了解汉字的造字法和每个字的造字本义;②可以了解当时社会现状,比如可以从《战国策》中了解战国时期盛行策士游说这一历史事实;③可以充实精神内涵,比如读《汉书》,我们可以通过其中古人的故事感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界;④可以提升个人修养,比如从儒家经典中我们可以汲取有关学习、做人等多方面的道理,提升自身修养。

【解析】(1) 本题考查文章内容的理解。理解文章的主要内容,阅读文章时要从整体到部分再到整体,即初读文章,了解大意后,再理解字词,读懂每句话,给文章分段和归纳段意,最后回到文章整体上来,进而抓住文章的主要内容 。

(2)本题考查名著的阅读。阅读名著要注意积累的广泛性,既要注意名著表面的知识,如作者、人物及故事,还要知道一些细节,并且及时做好笔记,做到积少成多,常读常新,逐步深化印象。做题时才能得心应手。

(3) 本题考查对语句的理解。解答句子理解的试题,可从以下几个方面入手:情感分析、区位分析、主旨分析、修辞分析。作答时学生可自选一个角度进行赏析即可 。

(4) 本题考查名著阅读的体验和感受。从名著的基本内容出发,结合作者的创作背景联系现实生活,表达观点明确,言之成理即可。

11.甲语段中的“他们”指的是纵横家。朱自清在文中指出了纵横家的几个显著特点:他们只图功名富贵,没有固定的道德或政治立场,没有是非观念,只求揣摩主上的心理,拐弯抹角地投其所好。这些特点使得纵横家在古代政治舞台上扮演了复杂多变的角色。

故答案为: 纵横家。只图功名富贵,没有是非观念,只求揣摩主上的心理,拐弯抹角投其所好。

12.本题考查对诗句的理解。①根据“靡不有初,鲜克有终”可知,其意思是:凡事有开始,但很少有(或鲜有)结果,有始无终;后借此语以讽喻持志不终的人。这句话告诫人们为人做事要有头有尾、善始善终,不能半途而废。②根据“它山之石,可以攻玉”可知,意思是:别的山上面的石头坚硬,可以琢磨玉器。既比喻别国的贤才可为本国效力,也比喻能帮助自己改正缺点的人或意见。这句话教育我们要善于借助别人或听取别人的意见,帮助自己改正缺点。

故答案为:做事要持之以恒,善始善终;善于向他人学习,提高自身能力。

13.《经典常谈》作为一本给中学生看的书,朱自清在撰写时格外重视语言的普及性和通俗性。以选段为例,“谁用他们就帮谁”等句运用了口语化的语言,使得内容通俗易懂、简洁明快。这种语言风格不仅便于中学生理解,还增强了文章的可读性和吸引力。同时,朱自清在阐述观点时也不夸奇炫博、不故作高深,使得整本书读起来明快利落、不蔓不枝。

故答案为: “谁用他们就帮谁”等句运用口语化的语言,通俗易懂、简洁明快地指出了纵横家“翻覆”的本性。

14.中学生阅读中国古代经典的意义深远。首先,通过阅读经典,学生可以学习语文知识,从《说文解字》中了解汉字的造字法和每个字的造字本义,这有助于提高学生的语言文字素养。其次,经典作品往往反映了当时社会的现状和文化背景,从《战国策》中可以了解战国时期盛行策士游说的历史事实,这有助于学生更好地了解历史和文化。此外,阅读经典还可以充实学生的精神内涵,通过读《汉书》等史书,学生可以感受到古人的精神品质和智慧,从而丰富自己的精神世界。最后,经典作品中的儒家经典等蕴含着丰富的做人、做事的道理,通过阅读这些经典,学生可以汲取其中的智慧,提升自身修养和素质。因此,中学生阅读中国古代经典对于个人成长和全面发展具有重要意义。

故答案为: ①可以学习语文知识,比如可以从《说文解字》中了解汉字的造字法和每个字的造字本义;②可以了解当时社会现状,比如可以从《战国策》中了解战国时期盛行策士游说这一历史事实;③可以充实精神内涵,比如读《汉书》,我们可以通过其中古人的故事感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界;④可以提升个人修养,比如从儒家经典中我们可以汲取有关学习、做人等多方面的道理,提升自身修养。

15.【答案】略

【解析】本题是中学生读书杂志的征稿活动,提供了五个栏目及征稿要求,让学生选择一个栏目投稿。其中包括书写读书经历的《我的读书故事》、某部电影或电视剧的观后感、教他人写读后感的信件、分享自己喜欢的书的读后感,以及发表对读书看法的文章。写作思路:选择栏目:根据自己的兴趣和特长,选择一个适合的栏目进行投稿。确定主题:根据所选栏目,确定文章的主题。选材与构思:《我的读书故事》:可以按时间顺序,讲述自己读书的经历和成长。佳片有约/我读我说:对作品的情节、主题、人物等进行分析,结合自己的感受和体会。热线求助:以书信的形式,结合具体例子,给予困惑中的小语实用的建议和方法。观点采撷:明确自己对读书的看法,如贵在积累、贵在实践等,通过举例、引用等进行论证。

范文示例:

我的读书故事

书,是一扇通向无尽智慧的窗户,也是我成长道路上最忠实的伙伴。回首我的读书经历,那是一段充满惊喜与感动的旅程。

在我还年幼的时候,绘本是我的最爱。那些精美的图画和简单的文字,为我打开了一个个奇妙的世界。我沉浸在《小熊宝宝》的温馨故事中,与小熊一起学习生活中的点点滴滴;也陶醉于《大卫,不可以》的调皮捣蛋里,感受着孩子的天真无邪。

随着年龄的增长,我开始涉足更多的书籍领域。《格林童话》让我领略了童话世界的美好与奇幻;《十万个为什么》则解答了我对周围世界的种种疑问。记得有一次,我在一本科学杂志上看到了关于星星的知识,从此对天文学产生了浓厚的兴趣。

上了小学后,我开始阅读经典的文学作品。《小王子》让我懂得了珍惜友情和关爱他人的重要性;《三国演义》中波澜壮阔的历史场面和英雄豪杰的传奇故事,令我热血沸腾。每当读到精彩的部分,我仿佛置身于那个时代,与书中的人物一同经历着种种冒险。

如今,读书已经成为了我生活中不可或缺的一部分。无论是在宁静的清晨,还是在寂静的夜晚,我都喜欢捧起一本书,沉浸其中。读书不仅让我开阔了视野,增长了知识,还培养了我的想象力和思维能力。

在我的读书故事中,每一本书都像是一颗璀璨的星星,照亮了我前行的道路。它们陪伴我度过了欢乐与悲伤,给予我力量和勇气。我相信,这段读书之旅将永远延续下去,带给我更多的收获和成长。

(1)考查命题作文和半命题作文的写作。弄清题目的要求后,就要认真回忆、选择与这个题目有关的材料,哪些事例是自己最熟悉的,最有新意的,让人眼前一亮的,确定好作文中心来选取、组织素材;在文体的选择上也要在符合题干要求的基础上选择自己最擅长的。如果写记叙文就要写好情节,写出精彩的细节;如果写议论文就要观点鲜明,真正做到“摆事实、讲道理”。平时要多积累写作素材,多写随笔,考场才能做到得心应手,下笔如有神。半命题作文很考验学生的语言提炼表达能力,学生在补充题目时可选取一些新颖简洁的词汇。在写作时,可选择自己擅长的体裁入手,降低写作时的难度,选材时避免选一些老生常谈的材料,尽可能新颖且贴近实际,如若引用旧材料也应注意从其他角度切入,做到旧材新用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读