2024—2025学年四川省中考历史专项复习(含答案)——近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年四川省中考历史专项复习(含答案)——近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 682.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 08:01:08 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年四川省中考历史专项复经济、社会生活与教育文化事业的发展

一、选择题

1.1912年,中华民国政府颁布法令,要求废除满式的官服顶戴,以新礼服代替旧式官服,不分级别高低,凡任职的官员,一概统一着装,民间争相效仿。这说明( )

A.近代新式教育发展 B.社会生活发生了变化

C.民族工业迅速发展 D.借鉴了西方文官制度

2.近代民族资本主义发展曲折。与下图中“短暂的春天”直接相关的历史事件是( )

A.洋务运动 B.第一次世界大战

C.戊戌变法 D.土地革命

3.下图漫画形象地描绘了20世纪初中国社会的深刻变革,这一变革体现了 (____)

A.自由平等的风尚 B.民主政治的确立

C.社会发展的多元 D.民族工业的发展

4.1904年日俄战争爆发后,日本倾销东北的洋布锐减,南通关庄土布得以在东北畅销,而当时大生纱厂的棉纱产量已占关庄大布用纱量的一半,因而获利丰厚。1917年这一年由于外货锐减,国产纱布畅销,大生因此全年获利银两76万,1917-1921年五年共获利560多万两。这表明大生纱厂阶段性发展的主要因素是( )

A.实业救国开始兴起

B.中国自给自足自然经济最终解体

C.辛亥革命推翻帝制

D.列强暂时放松对中国的经济侵略

5.20世纪20年代初,成都警察厅发布通令:“近日妇女每多剪发齐眉,并梳拿破仑、华盛顿等头式(流行的男式发型),实属有伤风俗,应予以禁止,以挽颓风 如敢固违,定以妇女坐法并处罚家长。”对此解读正确的是( )

A.剪发齐眉成为妇女普遍选择 B.新潮女性的行为冲击传统习俗

C.男女平等思想已经深入人心 D.社会风俗提倡全面学习西方

6.“面对义和团运动的失败,中国人纵有不情愿,也不得不直面改革现实。1905年,清政府废除古老的官吏选拔制度﹣﹣科举制度,不再考查士人君子对儒家典籍的掌握情况。”这一变化( )

A.为中国近代新式教育制度的发展打下了基础

B.使清朝统治者成功地找到了西方强大的秘密

C.有利于封建统治者培养适应形势变化的人才

D.为近代中国全面着手改革内政外交作了铺垫

7.《松花江上》《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《黄河大合唱》等歌曲反映当时的时代特征是( )

A.实业救国 B.巩固边疆 C.文化兴国 D.抗日救亡

8.20世纪三四十年代,《义勇军进行曲》《毕业歌》《黄河大合唱》等歌曲在青年学生中广泛传唱,唱出了那个时代的最强音。材料体现的主题是( )

A.近代教育的发展 B.近代新闻出版业的发展

C.近代艺术的成就 D.保持民族气节的艺术老人

9.罗兹曼在《中国的现代化》中称:“1905年是新旧中国的分水岭,它标志着一个时代的结束和另一个时代的开始。”从教育发展的角度来看,所谓的“分水岭”指的是( )

A.创办南洋公学 B.废除八股取士

C.兴办同文馆 D.停止科举考试

10.下列人物中“以西洋写实主义的技法来改革中国画法”的艺术家是( )

A.聂耳 B.冼星海 C.齐白石 D.徐悲鸿

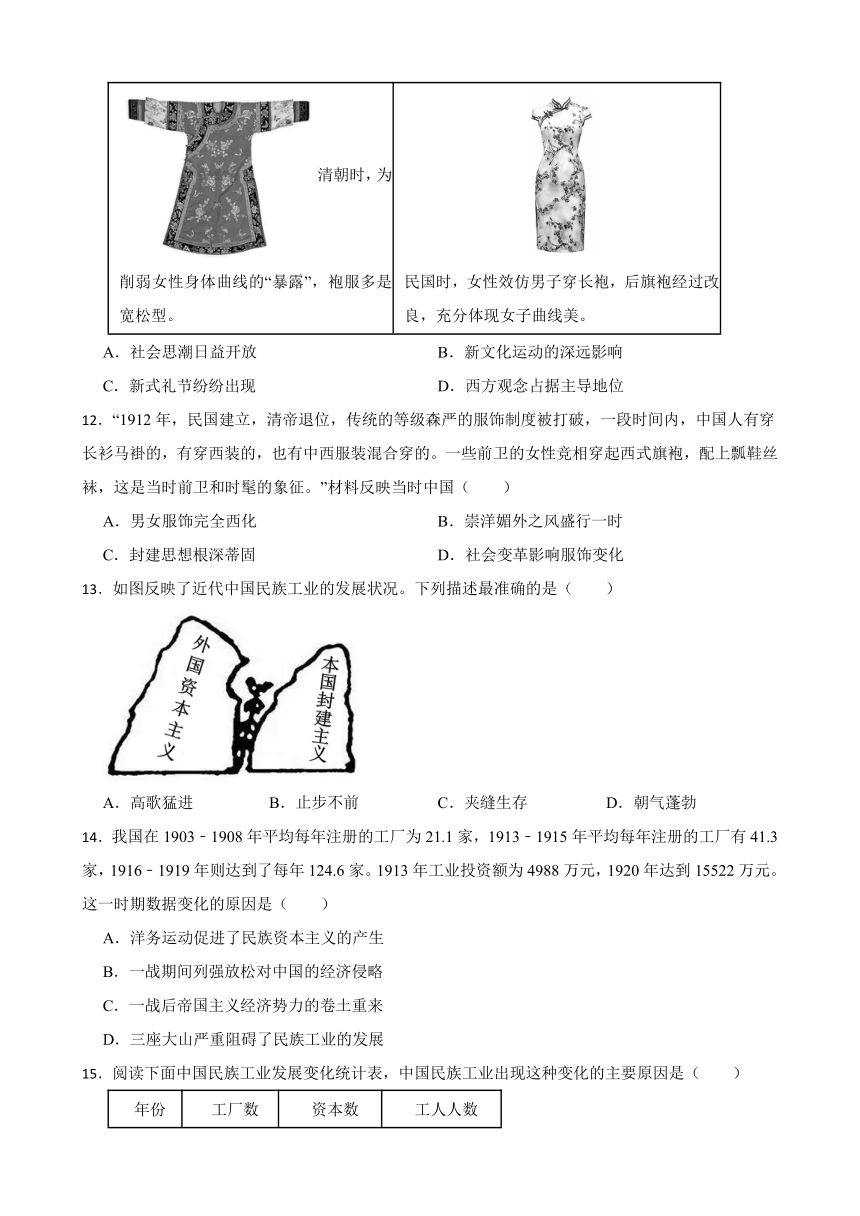

11.下图展示了我国近代女性服饰的演变。这反映了( )

清朝时,为削弱女性身体曲线的“暴露”,袍服多是宽松型。 民国时,女性效仿男子穿长袍,后旗袍经过改良,充分体现女子曲线美。

A.社会思潮日益开放 B.新文化运动的深远影响

C.新式礼节纷纷出现 D.西方观念占据主导地位

12.“1912年,民国建立,清帝退位,传统的等级森严的服饰制度被打破,一段时间内,中国人有穿长衫马褂的,有穿西装的,也有中西服装混合穿的。一些前卫的女性竞相穿起西式旗袍,配上瓢鞋丝袜,这是当时前卫和时髦的象征。”材料反映当时中国( )

A.男女服饰完全西化 B.崇洋媚外之风盛行一时

C.封建思想根深蒂固 D.社会变革影响服饰变化

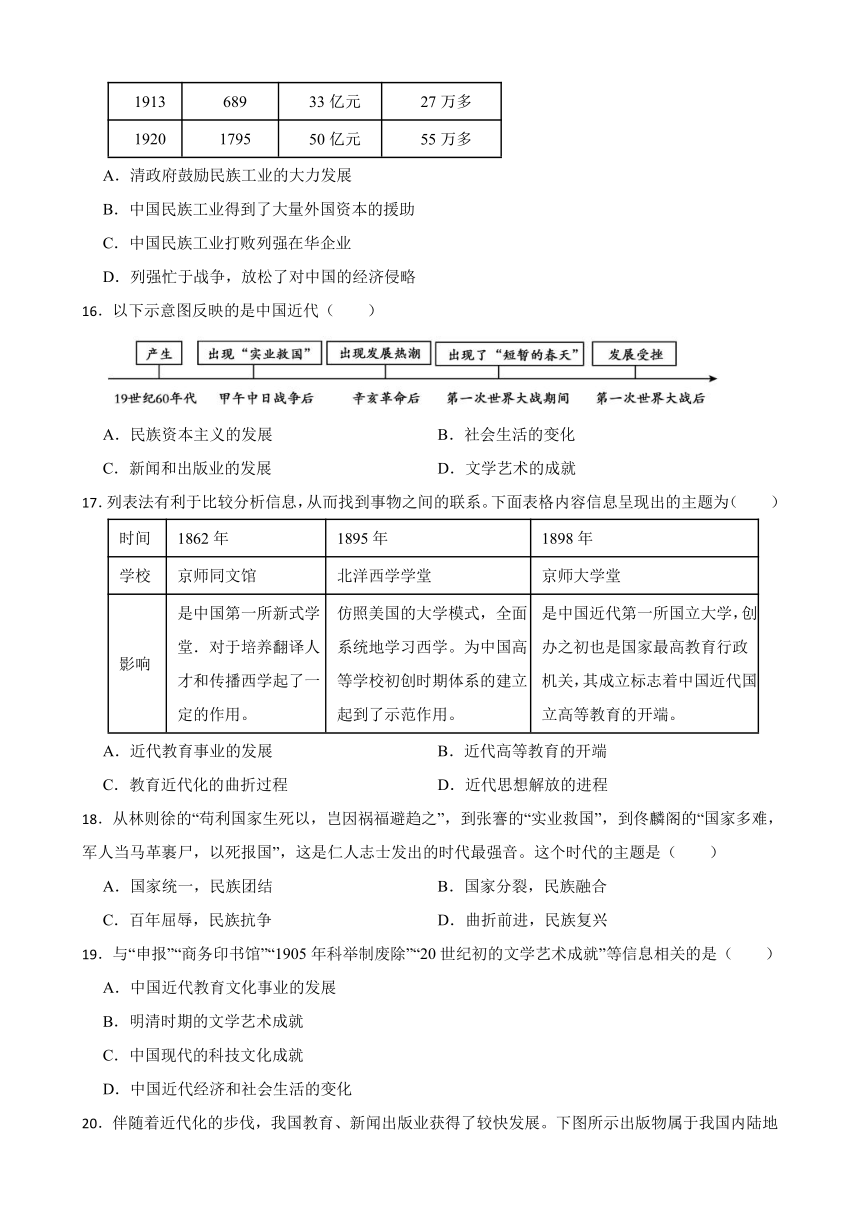

13.如图反映了近代中国民族工业的发展状况。下列描述最准确的是( )

A.高歌猛进 B.止步不前 C.夹缝生存 D.朝气蓬勃

14.我国在1903﹣1908年平均每年注册的工厂为21.1家,1913﹣1915年平均每年注册的工厂有41.3家,1916﹣1919年则达到了每年124.6家。1913年工业投资额为4988万元,1920年达到15522万元。这一时期数据变化的原因是( )

A.洋务运动促进了民族资本主义的产生

B.一战期间列强放松对中国的经济侵略

C.一战后帝国主义经济势力的卷土重来

D.三座大山严重阻碍了民族工业的发展

15.阅读下面中国民族工业发展变化统计表,中国民族工业出现这种变化的主要原因是( )

年份 工厂数 资本数 工人人数

1913 689 33亿元 27万多

1920 1795 50亿元 55万多

A.清政府鼓励民族工业的大力发展

B.中国民族工业得到了大量外国资本的援助

C.中国民族工业打败列强在华企业

D.列强忙于战争,放松了对中国的经济侵略

16.以下示意图反映的是中国近代( )

A.民族资本主义的发展 B.社会生活的变化

C.新闻和出版业的发展 D.文学艺术的成就

17.列表法有利于比较分析信息,从而找到事物之间的联系。下面表格内容信息呈现出的主题为( )

时间 1862年 1895年 1898年

学校 京师同文馆 北洋西学学堂 京师大学堂

影响 是中国第一所新式学堂.对于培养翻译人才和传播西学起了一定的作用。 仿照美国的大学模式,全面系统地学习西学。为中国高等学校初创时期体系的建立起到了示范作用。 是中国近代第一所国立大学,创办之初也是国家最高教育行政机关,其成立标志着中国近代国立高等教育的开端。

A.近代教育事业的发展 B.近代高等教育的开端

C.教育近代化的曲折过程 D.近代思想解放的进程

18.从林则徐的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,到张謇的“实业救国”,到佟麟阁的“国家多难,军人当马革裹尸,以死报国”,这是仁人志士发出的时代最强音。这个时代的主题是( )

A.国家统一,民族团结 B.国家分裂,民族融合

C.百年屈辱,民族抗争 D.曲折前进,民族复兴

19.与“申报”“商务印书馆”“1905年科举制废除”“20世纪初的文学艺术成就”等信息相关的是( )

A.中国近代教育文化事业的发展

B.明清时期的文学艺术成就

C.中国现代的科技文化成就

D.中国近代经济和社会生活的变化

20.伴随着近代化的步伐,我国教育、新闻出版业获得了较快发展。下图所示出版物属于我国内陆地区出版机构发行的是( )

A.《申报》 B.《解放日报》

C.《大公报》 D.初等小学校新国文教科书

二、材料分析题

21.近代以来,中国民族工业的产业分布及结构特征的变化,见证了中华民族的奋斗历程。阅读下列材料,回答问题。

材料一

上图是近代泰州民族纺织巨子刘国钧经营大成纺织公司时曾使用过的商标,商标图案上方的蝴蝶,取谐音“无敌”之意,商标整体取“无敌于地球”之意。

——摘编自李传奇《大成公司

档案史料文献》

材料二 下表是1895—1913年民间资本厂矿企业地域分布表。

项目 厂矿数/家 资本额/千元

总计 549 120288

上海 83 23879

武汉 28 17240

天津 17 4219

广州 16 5791

杭州 13 1552

无锡 12 1422

其他 380 66185

——摘编自汪敬虞《中国近代工业史资料》

材料三 1912—1920年,中国民族资本主义工业发展不平衡。统计出的9个华资占比较大的行业,一般的发展速度在12%—13%之间。这个增长率比初步发展时期,并不更高。大战时期“黄金时代”之说,更多的是指利润优厚,非指增长速度。

——摘编自许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出大成公司商标蕴含的企业文化精神反映了近代中国的哪种经济思潮。甲午中日战争后,在这种思潮的感召下,弃官从商的南通“状元实业家”是谁

(2)根据材料二,归纳1895—1913年民间资本厂矿企业的分布特点,并结合所学知识指出造成这种分布特点的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1912—1920年中国民族工业得以发展的主要因素。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 甲午战争在给中国带来巨大的历史灾难的同时,也唤起了中华民族的觉醒。危机意识大大增强了中华民族的凝聚力,近代中国的志士仁人正是怀着强烈的危机意识和变革意识,不怕流血牺牲,去探索和寻找挽救中国的思想和道路。

——摘编自施亚美《中国的觉醒与中日甲午战争研究综述》

材料二 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。

——摘编自王建朗《抗日战争与中国国际地位的变迁》

材料三 中国的抗日战争为世界反法西斯战争胜利作出的贡献

德意日法西斯军队 1110万人 中国抗击日军 240万人 占比 21.6%

战区总面积 2200万平方千米 中国战区 600余万平方千米 占比 27%

61国参战人口 17亿 中国参战人口 4.5亿 占比 26%

(1) 根据材料一,概括甲午战争给中国带来的影响。

(2)根据材料二,指出中国取得抗日战争胜利的根本原因.结合所学,出中国正面战场打破日本“三个月灭亡中国”迷梦和共产党开赴抗日前线、配合正面战场作战的典型战役。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,归纳增强中华民族凝聚力的因素;指出抗日战争胜利对中国国际地位带来的影响。

(4)根据材料三分析中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位并结合三则材料提炼中华民族精神。

答案解析部分

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.D

8.C

9.D

10.D

11.A

12.D

13.C

14.B

15.D

16.A

17.A

18.C

19.A

20.A

21.(1)思潮:“实业救国”。张謇。

(2)特点:分布在沿海、沿江城市。原因:沿海和长江流域最先遭受西方经济侵略;自然经济较早解体;被开辟为通商口岸,开放较早;交通便利;等等。

(3)因素:辛亥革命后,临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令;一战期间西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略;“实业救国”的推动。

22.(1)影响:给中国带来了深重的灾难;促使中华民族意识的觉醒;增强了中华民族的凝聚力;探寻救国思想和道路。

(2)根本原因:全民族坚持抗战;

淞沪会战;平型关大捷。

(3)因素:民族危机的加剧;先进中国人的引领;对国家独立、民族解放的追求。

影响:确立了中国在世界上的大国地位。

(4)地位:东方主战场;

精神:视死如归、宁死不屈、不畏强暴、坚忍不拔等。

一、选择题

1.1912年,中华民国政府颁布法令,要求废除满式的官服顶戴,以新礼服代替旧式官服,不分级别高低,凡任职的官员,一概统一着装,民间争相效仿。这说明( )

A.近代新式教育发展 B.社会生活发生了变化

C.民族工业迅速发展 D.借鉴了西方文官制度

2.近代民族资本主义发展曲折。与下图中“短暂的春天”直接相关的历史事件是( )

A.洋务运动 B.第一次世界大战

C.戊戌变法 D.土地革命

3.下图漫画形象地描绘了20世纪初中国社会的深刻变革,这一变革体现了 (____)

A.自由平等的风尚 B.民主政治的确立

C.社会发展的多元 D.民族工业的发展

4.1904年日俄战争爆发后,日本倾销东北的洋布锐减,南通关庄土布得以在东北畅销,而当时大生纱厂的棉纱产量已占关庄大布用纱量的一半,因而获利丰厚。1917年这一年由于外货锐减,国产纱布畅销,大生因此全年获利银两76万,1917-1921年五年共获利560多万两。这表明大生纱厂阶段性发展的主要因素是( )

A.实业救国开始兴起

B.中国自给自足自然经济最终解体

C.辛亥革命推翻帝制

D.列强暂时放松对中国的经济侵略

5.20世纪20年代初,成都警察厅发布通令:“近日妇女每多剪发齐眉,并梳拿破仑、华盛顿等头式(流行的男式发型),实属有伤风俗,应予以禁止,以挽颓风 如敢固违,定以妇女坐法并处罚家长。”对此解读正确的是( )

A.剪发齐眉成为妇女普遍选择 B.新潮女性的行为冲击传统习俗

C.男女平等思想已经深入人心 D.社会风俗提倡全面学习西方

6.“面对义和团运动的失败,中国人纵有不情愿,也不得不直面改革现实。1905年,清政府废除古老的官吏选拔制度﹣﹣科举制度,不再考查士人君子对儒家典籍的掌握情况。”这一变化( )

A.为中国近代新式教育制度的发展打下了基础

B.使清朝统治者成功地找到了西方强大的秘密

C.有利于封建统治者培养适应形势变化的人才

D.为近代中国全面着手改革内政外交作了铺垫

7.《松花江上》《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《黄河大合唱》等歌曲反映当时的时代特征是( )

A.实业救国 B.巩固边疆 C.文化兴国 D.抗日救亡

8.20世纪三四十年代,《义勇军进行曲》《毕业歌》《黄河大合唱》等歌曲在青年学生中广泛传唱,唱出了那个时代的最强音。材料体现的主题是( )

A.近代教育的发展 B.近代新闻出版业的发展

C.近代艺术的成就 D.保持民族气节的艺术老人

9.罗兹曼在《中国的现代化》中称:“1905年是新旧中国的分水岭,它标志着一个时代的结束和另一个时代的开始。”从教育发展的角度来看,所谓的“分水岭”指的是( )

A.创办南洋公学 B.废除八股取士

C.兴办同文馆 D.停止科举考试

10.下列人物中“以西洋写实主义的技法来改革中国画法”的艺术家是( )

A.聂耳 B.冼星海 C.齐白石 D.徐悲鸿

11.下图展示了我国近代女性服饰的演变。这反映了( )

清朝时,为削弱女性身体曲线的“暴露”,袍服多是宽松型。 民国时,女性效仿男子穿长袍,后旗袍经过改良,充分体现女子曲线美。

A.社会思潮日益开放 B.新文化运动的深远影响

C.新式礼节纷纷出现 D.西方观念占据主导地位

12.“1912年,民国建立,清帝退位,传统的等级森严的服饰制度被打破,一段时间内,中国人有穿长衫马褂的,有穿西装的,也有中西服装混合穿的。一些前卫的女性竞相穿起西式旗袍,配上瓢鞋丝袜,这是当时前卫和时髦的象征。”材料反映当时中国( )

A.男女服饰完全西化 B.崇洋媚外之风盛行一时

C.封建思想根深蒂固 D.社会变革影响服饰变化

13.如图反映了近代中国民族工业的发展状况。下列描述最准确的是( )

A.高歌猛进 B.止步不前 C.夹缝生存 D.朝气蓬勃

14.我国在1903﹣1908年平均每年注册的工厂为21.1家,1913﹣1915年平均每年注册的工厂有41.3家,1916﹣1919年则达到了每年124.6家。1913年工业投资额为4988万元,1920年达到15522万元。这一时期数据变化的原因是( )

A.洋务运动促进了民族资本主义的产生

B.一战期间列强放松对中国的经济侵略

C.一战后帝国主义经济势力的卷土重来

D.三座大山严重阻碍了民族工业的发展

15.阅读下面中国民族工业发展变化统计表,中国民族工业出现这种变化的主要原因是( )

年份 工厂数 资本数 工人人数

1913 689 33亿元 27万多

1920 1795 50亿元 55万多

A.清政府鼓励民族工业的大力发展

B.中国民族工业得到了大量外国资本的援助

C.中国民族工业打败列强在华企业

D.列强忙于战争,放松了对中国的经济侵略

16.以下示意图反映的是中国近代( )

A.民族资本主义的发展 B.社会生活的变化

C.新闻和出版业的发展 D.文学艺术的成就

17.列表法有利于比较分析信息,从而找到事物之间的联系。下面表格内容信息呈现出的主题为( )

时间 1862年 1895年 1898年

学校 京师同文馆 北洋西学学堂 京师大学堂

影响 是中国第一所新式学堂.对于培养翻译人才和传播西学起了一定的作用。 仿照美国的大学模式,全面系统地学习西学。为中国高等学校初创时期体系的建立起到了示范作用。 是中国近代第一所国立大学,创办之初也是国家最高教育行政机关,其成立标志着中国近代国立高等教育的开端。

A.近代教育事业的发展 B.近代高等教育的开端

C.教育近代化的曲折过程 D.近代思想解放的进程

18.从林则徐的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,到张謇的“实业救国”,到佟麟阁的“国家多难,军人当马革裹尸,以死报国”,这是仁人志士发出的时代最强音。这个时代的主题是( )

A.国家统一,民族团结 B.国家分裂,民族融合

C.百年屈辱,民族抗争 D.曲折前进,民族复兴

19.与“申报”“商务印书馆”“1905年科举制废除”“20世纪初的文学艺术成就”等信息相关的是( )

A.中国近代教育文化事业的发展

B.明清时期的文学艺术成就

C.中国现代的科技文化成就

D.中国近代经济和社会生活的变化

20.伴随着近代化的步伐,我国教育、新闻出版业获得了较快发展。下图所示出版物属于我国内陆地区出版机构发行的是( )

A.《申报》 B.《解放日报》

C.《大公报》 D.初等小学校新国文教科书

二、材料分析题

21.近代以来,中国民族工业的产业分布及结构特征的变化,见证了中华民族的奋斗历程。阅读下列材料,回答问题。

材料一

上图是近代泰州民族纺织巨子刘国钧经营大成纺织公司时曾使用过的商标,商标图案上方的蝴蝶,取谐音“无敌”之意,商标整体取“无敌于地球”之意。

——摘编自李传奇《大成公司

档案史料文献》

材料二 下表是1895—1913年民间资本厂矿企业地域分布表。

项目 厂矿数/家 资本额/千元

总计 549 120288

上海 83 23879

武汉 28 17240

天津 17 4219

广州 16 5791

杭州 13 1552

无锡 12 1422

其他 380 66185

——摘编自汪敬虞《中国近代工业史资料》

材料三 1912—1920年,中国民族资本主义工业发展不平衡。统计出的9个华资占比较大的行业,一般的发展速度在12%—13%之间。这个增长率比初步发展时期,并不更高。大战时期“黄金时代”之说,更多的是指利润优厚,非指增长速度。

——摘编自许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出大成公司商标蕴含的企业文化精神反映了近代中国的哪种经济思潮。甲午中日战争后,在这种思潮的感召下,弃官从商的南通“状元实业家”是谁

(2)根据材料二,归纳1895—1913年民间资本厂矿企业的分布特点,并结合所学知识指出造成这种分布特点的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1912—1920年中国民族工业得以发展的主要因素。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 甲午战争在给中国带来巨大的历史灾难的同时,也唤起了中华民族的觉醒。危机意识大大增强了中华民族的凝聚力,近代中国的志士仁人正是怀着强烈的危机意识和变革意识,不怕流血牺牲,去探索和寻找挽救中国的思想和道路。

——摘编自施亚美《中国的觉醒与中日甲午战争研究综述》

材料二 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。

——摘编自王建朗《抗日战争与中国国际地位的变迁》

材料三 中国的抗日战争为世界反法西斯战争胜利作出的贡献

德意日法西斯军队 1110万人 中国抗击日军 240万人 占比 21.6%

战区总面积 2200万平方千米 中国战区 600余万平方千米 占比 27%

61国参战人口 17亿 中国参战人口 4.5亿 占比 26%

(1) 根据材料一,概括甲午战争给中国带来的影响。

(2)根据材料二,指出中国取得抗日战争胜利的根本原因.结合所学,出中国正面战场打破日本“三个月灭亡中国”迷梦和共产党开赴抗日前线、配合正面战场作战的典型战役。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,归纳增强中华民族凝聚力的因素;指出抗日战争胜利对中国国际地位带来的影响。

(4)根据材料三分析中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位并结合三则材料提炼中华民族精神。

答案解析部分

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.D

8.C

9.D

10.D

11.A

12.D

13.C

14.B

15.D

16.A

17.A

18.C

19.A

20.A

21.(1)思潮:“实业救国”。张謇。

(2)特点:分布在沿海、沿江城市。原因:沿海和长江流域最先遭受西方经济侵略;自然经济较早解体;被开辟为通商口岸,开放较早;交通便利;等等。

(3)因素:辛亥革命后,临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令;一战期间西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略;“实业救国”的推动。

22.(1)影响:给中国带来了深重的灾难;促使中华民族意识的觉醒;增强了中华民族的凝聚力;探寻救国思想和道路。

(2)根本原因:全民族坚持抗战;

淞沪会战;平型关大捷。

(3)因素:民族危机的加剧;先进中国人的引领;对国家独立、民族解放的追求。

影响:确立了中国在世界上的大国地位。

(4)地位:东方主战场;

精神:视死如归、宁死不屈、不畏强暴、坚忍不拔等。

同课章节目录