统编版语文八年级下册第三单元名著导读《经典常谈》课件

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册第三单元名著导读《经典常谈》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 16:09:37 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

朱先生的《经典常谈》却是负起这方面的责任来的一本书。它是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。谁要知道某书是什么,它就告诉你个什么,看了这本书当然不就是变了古书,可是古书的来历,其中的大要,历来对于该书有什么问题,直到现在为止,对于该书已经研究到什么程度,都可以有个简明的概念。学生如果自己在一大堆参考书里去摸索,费力甚多,所得未必会这么简明。因这本书的导引,去接触古书,就像预先看熟了地图跟地理志,虽然到的是个新地方,却能头头是道。

——叶圣陶《读〈经典常谈〉》

导入

准确识记有关朱自清和《经典常识》的文学常识。

概括典籍主要内容,体会中国古代文学发展与历史脉络。

体会中国古代文化典籍的精髓。

学习目标

《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。

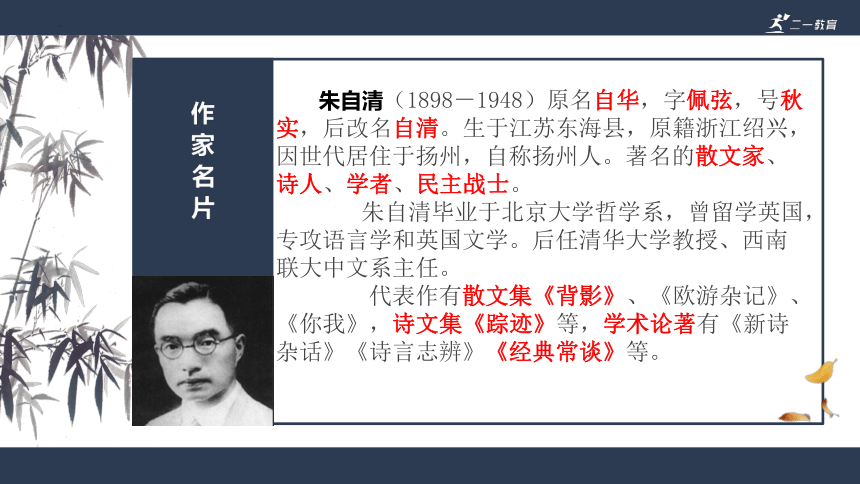

朱自清(1898-1948)原名自华,字佩弦,号秋实,后改名自清。生于江苏东海县,原籍浙江绍兴,因世代居住于扬州,自称扬州人。著名的散文家、诗人、学者、民主战士。

朱自清毕业于北京大学哲学系,曾留学英国,专攻语言学和英国文学。后任清华大学教授、西南联大中文系主任。

代表作有散文集《背影》、《欧游杂记》、《你我》,诗文集《踪迹》等,学术论著有《新诗杂话》《诗言志辨》《经典常谈》等。

览目录 知概况

全书共13篇,按我国古代经、史、子、集分类法的顺序介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况,系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。

学方法 巧阅读

阅读方法

思维导图法

圈点勾画法

评点批注法

表格对比法

浏览 “扫” 读

兴趣 “引” 读

按需 “点” 读

同学 “赛” 读

知要点 会做题

1.在阅读《经典常谈》时建议采用选择性阅读的阅读方法,对历史方面感兴趣的同学,可以阅读《〈战国策〉第八》《〈史记〉〈汉书〉第九》等。

2.最早的歌谣分为徒歌和乐歌,前者是随口唱,后者是随着乐器唱。

3.儒家称道的“礼”,包括政治制度、宗教仪式、社会风俗习惯等等。

4.“战国”的名称最初出自刘向的《战国策》,这部书除文辞之胜外,所记的事上接春秋,下至楚汉兴起202年的历史。

5.下面对《经典常谈》中相关内容解说不正确的一项是(3分)( )

A.全书包括《说文解字》《周易》《尚书》《诗经》等经史子集共十三部分内容,详细介绍了中国古代文学的发展与历史脉络,是介绍传统文化的典范之作。

B.在古代,“诗言志”中的“志”总是关联着政治或者教化作用,人们用这样的观点去解读作品,如孔子评价《关雎》是“乐而不淫,哀而不伤”。

C.“乐”在古代与“礼”并称,二者各自独立,具有教化作用。“乐”包括歌和舞,它教人平心静气,互相和爱,这样自然没有贪欲、捣乱、欺诈等事情。

D.战国七雄中“秦”最强大,它与六国对峙中,有人主张六国联合抗秦,叫作“合纵”,有的主张六国联合起来亲秦,张仪便是属于连横派。

【解析】通过《三礼第五》中的“从来礼乐并称,但乐实在是礼的一部分;乐附属于礼,用来补助仪文的不足”可知,C项中“‘乐’在古代与‘礼’并称,二者各自独立,具有教化作用”表述有误。

C

6.《经典常谈》入选教材名著导读后,李老师在班级里组织阅读。下面是小组阅读成果分享现场。请你参与其中,结合作品内容,记录各位同学的发言。

李老师:在中等以上的教育里,经典训练是一个很必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。阅读经典的用处,就在教人见识经典一番。同学们在阅读《经典常谈》后,有什么收获?

甲同学:阅读这部作品后,我对人们常常提到的“四书”有了全面的了解。知道“四书”是指《 》《 》《 》《 》,其中 《 》原是《礼记》中的一篇。

乙同学:我对历史很感兴趣,所以我重点阅读了《<史记><汉书>第九》,了解到除《史记》《汉书》以外的二十二部“正史”,都采用了《 》的体制,断代为书。

丙同学:除了这些我还知道了《史记》成于一人之手,《汉书》成于四人之手。《汉书》表、志由 和马续补成。

丁同学:我了解了汉字的起源及其演变,了解了我国古代《诗经》《楚辞》以及诗歌的发展脉络,获益匪浅。阅读《经典常读》,我们认识了中国传统文化博大精深,源远流长,对中华民族优秀传统文化有了整体了解,增强了文化自信。

班昭(曹大家)

大学

中庸

论语

孟子

大学

汉书

7.有人建议阅读《经典常谈》时,可以选择《〈诗经〉第四》《辞赋第十一》《诗第十二》进行组合阅读,这样能够完整了解中国古代诗歌的发展过程及其成果。你是否同意这一建议?结合名著阅读方法,说说你的看法。(5分)

参考答案:

同意。这种阅读方法属于选择性阅读,读整本书,特别是读《经典常谈》这种内容涉及面较广的作品时,可以选择自己最感兴趣的部分作为切入点。《〈诗经〉第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌现实主义的源头;《辞赋第十一》介绍屈原的《楚辞》及辞赋的发展过程,屈原的《楚辞》是中国诗歌浪漫主义的源头;《诗第十二》从汉乐府诗开始至宋代诗歌,介绍中国古代诗歌的发展脉络,同时也介绍楚辞对后代诗歌的影响等。将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌有一个完整的了解。

8.陈老师计划在校报“经典名著阅读”栏目出一期有关《经典常读》阅读策略的文章,所以在班级里收集大家在阅读《经典常读》时使用的阅读策略。除了陈老师推荐的“选择性阅读”外,我们还可以运用哪些方法进行阅读?请你仿照示例,再举一例。

参考答案:

阅读策略:联系课文阅读。

推荐理由:作者介绍的这些经典作品,许多都与课文内容有关联,阅读过程中可以与课内学习沟通衔接。比如阅读《<诗经>第四》时可联系学过的《<诗经>二首》,加深对作品内容的理解。

示例

阅读策略:选择性阅读

推荐理由:选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式,我国古代学者很重视选择性阅读。苏轼建议每次阅读只关注某一方面的内容,不贪多求全。我们今天所处的时代,是一个信息爆炸的时代。知识增长的速度大大超过个人的接受速度,引发了学习方式的变革,选择性阅读也变得更加重要。

阅读材料,完成下列小题。

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴的时候或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来。日常的言语不够劲儿,便用歌唱;一唱三叹的叫别人回肠荡气。唱叹再不够的话,便手也舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合式的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合式的,尽可删一些、改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。

歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。到了《诗经》时代,有了琴瑟钟鼓,已是洋洋大观了。歌谣的节奏,最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着废话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了。

(选自朱自清著《经典常谈》)

1.材料中,原始歌谣有哪些主要用途?

2.如何理解歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”?

3.请结合材料,概括歌谣与最初的诗的不同之处。

参考答案:

1.抒发情感(消愁解闷),酬神作乐(庆祝节日),唱和竞胜。

2.歌谣最初是个人心情的诉说;口集众人聚唱,歌谣增多;口经众人修饰,歌谣成为定本。

3.节奏要求不同:前者主要依靠重叠,后者主要依靠字数均齐、韵脚协调;传播方式不同:前者依靠口口传唱,后者借助文字记录。

消愁解闷

酬神作

乐

或一唱众和,或彼此竞胜

评作品 明意义

①内容简洁精辟,自然流畅。

②不仅有高度和深度,更有大众所能接受的广度。

③这是一本写给中学生看的书,普及性和通俗性强。

④语言流利畅达,娓娓道来,常有引人入胜之处。

如“他们铺张局势,滔滔不绝,真像背书似的;他们的话,像天花乱坠,有时夸饰,有时诡曲,不问是非,只图激动人主的心。”(《文第十三》)

①开阔视野,增长见识。

②丰富思想,提高认识。

③收获启迪,开启智慧。

④促进我国历史文化遗产的传承、发展、创新。

朱自清的《经典常谈》如同一支让我们向中国传统文化深海中航行的船蒿,给我们指明方向,让我们向中国文化经典深处漫溯。无论时代怎么进步,社会怎么改变,经典作品作为先贤留给我们的宝贵遗产,其生命力是顽强的,其作用是巨大的。希望大家在闲暇之际能重拾经典,传承弘扬并不断创新,让经典永不落幕。

思考探究

苏秦使锥子扎腿的时候,自己发狠道:“哪有游说人主不能得到金玉锦绣,不能取得卿相之尊的道理!”

张仪说舌头在就行,说是说非,只要会说,这也正是职业的态度。

朱自清《经典常谈 <战国策>第八》

战国策士们给人家策划、办外交,谁用他们就帮谁。他们是职业的,所图是自己的功名富贵,帮你的时候帮你,不帮你的时候也许害你。翻覆,在他们看来没什么的。本来呢,当时七雄分立,没有共主,没有盟主,各干各的,谁胜谁得势。国际间没有是非,爱帮谁就帮谁,反正都一样。苏秦说连横不成,就改说合纵,在策士看来,这正是当然。

(1)根据上面的材料,请你说说朱自清对战国策士们的态度。

(2)根据上面的材料以及我们学过的《富贵不能淫》,谈谈你所了解的大丈夫形象,并举例说明。

富贵不能淫——关羽、文天祥、方志敏。

贫贱不能移——陶渊明、杜甫、朱自清。

威武不能屈——颜真卿、闻一多、刘胡兰。

富贵不能淫

关羽面对曹操的极尽笼络,不为所动,千里走单骑寻刘备;

方志敏不为高官厚禄的利诱所动摇,毅然选择为革命抛头颅洒热血。

文天祥拒绝高官厚禄,决不投降元朝,用自己的头颅,为南宁王朝划上完美的句号;

陶渊明因“不为五斗米折腰”,获得了心灵的自由、人格的尊严。

杜甫贫穷至极也坚定自己的信念,力行写作,终成就‘诗圣’之名。

朱自清宁愿饿死也不愿吃美国人的“救济粮”。

颜真卿宁可跳向火堆,也不归附叛军,慷慨走向小人设置的陷阱。

闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

刘胡兰面对敌人的威逼利诱,毫不退缩,宁死不屈,自己躺向了敌人的铡刀。

朱先生的《经典常谈》却是负起这方面的责任来的一本书。它是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。谁要知道某书是什么,它就告诉你个什么,看了这本书当然不就是变了古书,可是古书的来历,其中的大要,历来对于该书有什么问题,直到现在为止,对于该书已经研究到什么程度,都可以有个简明的概念。学生如果自己在一大堆参考书里去摸索,费力甚多,所得未必会这么简明。因这本书的导引,去接触古书,就像预先看熟了地图跟地理志,虽然到的是个新地方,却能头头是道。

——叶圣陶《读〈经典常谈〉》

导入

准确识记有关朱自清和《经典常识》的文学常识。

概括典籍主要内容,体会中国古代文学发展与历史脉络。

体会中国古代文化典籍的精髓。

学习目标

《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。

朱自清(1898-1948)原名自华,字佩弦,号秋实,后改名自清。生于江苏东海县,原籍浙江绍兴,因世代居住于扬州,自称扬州人。著名的散文家、诗人、学者、民主战士。

朱自清毕业于北京大学哲学系,曾留学英国,专攻语言学和英国文学。后任清华大学教授、西南联大中文系主任。

代表作有散文集《背影》、《欧游杂记》、《你我》,诗文集《踪迹》等,学术论著有《新诗杂话》《诗言志辨》《经典常谈》等。

览目录 知概况

全书共13篇,按我国古代经、史、子、集分类法的顺序介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况,系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。

学方法 巧阅读

阅读方法

思维导图法

圈点勾画法

评点批注法

表格对比法

浏览 “扫” 读

兴趣 “引” 读

按需 “点” 读

同学 “赛” 读

知要点 会做题

1.在阅读《经典常谈》时建议采用选择性阅读的阅读方法,对历史方面感兴趣的同学,可以阅读《〈战国策〉第八》《〈史记〉〈汉书〉第九》等。

2.最早的歌谣分为徒歌和乐歌,前者是随口唱,后者是随着乐器唱。

3.儒家称道的“礼”,包括政治制度、宗教仪式、社会风俗习惯等等。

4.“战国”的名称最初出自刘向的《战国策》,这部书除文辞之胜外,所记的事上接春秋,下至楚汉兴起202年的历史。

5.下面对《经典常谈》中相关内容解说不正确的一项是(3分)( )

A.全书包括《说文解字》《周易》《尚书》《诗经》等经史子集共十三部分内容,详细介绍了中国古代文学的发展与历史脉络,是介绍传统文化的典范之作。

B.在古代,“诗言志”中的“志”总是关联着政治或者教化作用,人们用这样的观点去解读作品,如孔子评价《关雎》是“乐而不淫,哀而不伤”。

C.“乐”在古代与“礼”并称,二者各自独立,具有教化作用。“乐”包括歌和舞,它教人平心静气,互相和爱,这样自然没有贪欲、捣乱、欺诈等事情。

D.战国七雄中“秦”最强大,它与六国对峙中,有人主张六国联合抗秦,叫作“合纵”,有的主张六国联合起来亲秦,张仪便是属于连横派。

【解析】通过《三礼第五》中的“从来礼乐并称,但乐实在是礼的一部分;乐附属于礼,用来补助仪文的不足”可知,C项中“‘乐’在古代与‘礼’并称,二者各自独立,具有教化作用”表述有误。

C

6.《经典常谈》入选教材名著导读后,李老师在班级里组织阅读。下面是小组阅读成果分享现场。请你参与其中,结合作品内容,记录各位同学的发言。

李老师:在中等以上的教育里,经典训练是一个很必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。阅读经典的用处,就在教人见识经典一番。同学们在阅读《经典常谈》后,有什么收获?

甲同学:阅读这部作品后,我对人们常常提到的“四书”有了全面的了解。知道“四书”是指《 》《 》《 》《 》,其中 《 》原是《礼记》中的一篇。

乙同学:我对历史很感兴趣,所以我重点阅读了《<史记><汉书>第九》,了解到除《史记》《汉书》以外的二十二部“正史”,都采用了《 》的体制,断代为书。

丙同学:除了这些我还知道了《史记》成于一人之手,《汉书》成于四人之手。《汉书》表、志由 和马续补成。

丁同学:我了解了汉字的起源及其演变,了解了我国古代《诗经》《楚辞》以及诗歌的发展脉络,获益匪浅。阅读《经典常读》,我们认识了中国传统文化博大精深,源远流长,对中华民族优秀传统文化有了整体了解,增强了文化自信。

班昭(曹大家)

大学

中庸

论语

孟子

大学

汉书

7.有人建议阅读《经典常谈》时,可以选择《〈诗经〉第四》《辞赋第十一》《诗第十二》进行组合阅读,这样能够完整了解中国古代诗歌的发展过程及其成果。你是否同意这一建议?结合名著阅读方法,说说你的看法。(5分)

参考答案:

同意。这种阅读方法属于选择性阅读,读整本书,特别是读《经典常谈》这种内容涉及面较广的作品时,可以选择自己最感兴趣的部分作为切入点。《〈诗经〉第四》专门介绍中国的第一部诗歌总集《诗经》,它是中国诗歌现实主义的源头;《辞赋第十一》介绍屈原的《楚辞》及辞赋的发展过程,屈原的《楚辞》是中国诗歌浪漫主义的源头;《诗第十二》从汉乐府诗开始至宋代诗歌,介绍中国古代诗歌的发展脉络,同时也介绍楚辞对后代诗歌的影响等。将这三篇组合阅读,可以让我们对中国古代诗歌有一个完整的了解。

8.陈老师计划在校报“经典名著阅读”栏目出一期有关《经典常读》阅读策略的文章,所以在班级里收集大家在阅读《经典常读》时使用的阅读策略。除了陈老师推荐的“选择性阅读”外,我们还可以运用哪些方法进行阅读?请你仿照示例,再举一例。

参考答案:

阅读策略:联系课文阅读。

推荐理由:作者介绍的这些经典作品,许多都与课文内容有关联,阅读过程中可以与课内学习沟通衔接。比如阅读《<诗经>第四》时可联系学过的《<诗经>二首》,加深对作品内容的理解。

示例

阅读策略:选择性阅读

推荐理由:选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式,我国古代学者很重视选择性阅读。苏轼建议每次阅读只关注某一方面的内容,不贪多求全。我们今天所处的时代,是一个信息爆炸的时代。知识增长的速度大大超过个人的接受速度,引发了学习方式的变革,选择性阅读也变得更加重要。

阅读材料,完成下列小题。

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴的时候或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来。日常的言语不够劲儿,便用歌唱;一唱三叹的叫别人回肠荡气。唱叹再不够的话,便手也舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合式的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合式的,尽可删一些、改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。

歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱。徒歌也有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。到了《诗经》时代,有了琴瑟钟鼓,已是洋洋大观了。歌谣的节奏,最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情表到了家就成,用不着废话。重叠可以说原是歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐,韵脚的调协,似乎是后来发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了。

(选自朱自清著《经典常谈》)

1.材料中,原始歌谣有哪些主要用途?

2.如何理解歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”?

3.请结合材料,概括歌谣与最初的诗的不同之处。

参考答案:

1.抒发情感(消愁解闷),酬神作乐(庆祝节日),唱和竞胜。

2.歌谣最初是个人心情的诉说;口集众人聚唱,歌谣增多;口经众人修饰,歌谣成为定本。

3.节奏要求不同:前者主要依靠重叠,后者主要依靠字数均齐、韵脚协调;传播方式不同:前者依靠口口传唱,后者借助文字记录。

消愁解闷

酬神作

乐

或一唱众和,或彼此竞胜

评作品 明意义

①内容简洁精辟,自然流畅。

②不仅有高度和深度,更有大众所能接受的广度。

③这是一本写给中学生看的书,普及性和通俗性强。

④语言流利畅达,娓娓道来,常有引人入胜之处。

如“他们铺张局势,滔滔不绝,真像背书似的;他们的话,像天花乱坠,有时夸饰,有时诡曲,不问是非,只图激动人主的心。”(《文第十三》)

①开阔视野,增长见识。

②丰富思想,提高认识。

③收获启迪,开启智慧。

④促进我国历史文化遗产的传承、发展、创新。

朱自清的《经典常谈》如同一支让我们向中国传统文化深海中航行的船蒿,给我们指明方向,让我们向中国文化经典深处漫溯。无论时代怎么进步,社会怎么改变,经典作品作为先贤留给我们的宝贵遗产,其生命力是顽强的,其作用是巨大的。希望大家在闲暇之际能重拾经典,传承弘扬并不断创新,让经典永不落幕。

思考探究

苏秦使锥子扎腿的时候,自己发狠道:“哪有游说人主不能得到金玉锦绣,不能取得卿相之尊的道理!”

张仪说舌头在就行,说是说非,只要会说,这也正是职业的态度。

朱自清《经典常谈 <战国策>第八》

战国策士们给人家策划、办外交,谁用他们就帮谁。他们是职业的,所图是自己的功名富贵,帮你的时候帮你,不帮你的时候也许害你。翻覆,在他们看来没什么的。本来呢,当时七雄分立,没有共主,没有盟主,各干各的,谁胜谁得势。国际间没有是非,爱帮谁就帮谁,反正都一样。苏秦说连横不成,就改说合纵,在策士看来,这正是当然。

(1)根据上面的材料,请你说说朱自清对战国策士们的态度。

(2)根据上面的材料以及我们学过的《富贵不能淫》,谈谈你所了解的大丈夫形象,并举例说明。

富贵不能淫——关羽、文天祥、方志敏。

贫贱不能移——陶渊明、杜甫、朱自清。

威武不能屈——颜真卿、闻一多、刘胡兰。

富贵不能淫

关羽面对曹操的极尽笼络,不为所动,千里走单骑寻刘备;

方志敏不为高官厚禄的利诱所动摇,毅然选择为革命抛头颅洒热血。

文天祥拒绝高官厚禄,决不投降元朝,用自己的头颅,为南宁王朝划上完美的句号;

陶渊明因“不为五斗米折腰”,获得了心灵的自由、人格的尊严。

杜甫贫穷至极也坚定自己的信念,力行写作,终成就‘诗圣’之名。

朱自清宁愿饿死也不愿吃美国人的“救济粮”。

颜真卿宁可跳向火堆,也不归附叛军,慷慨走向小人设置的陷阱。

闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

刘胡兰面对敌人的威逼利诱,毫不退缩,宁死不屈,自己躺向了敌人的铡刀。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读