第3课土地改革【课件】(22页PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课土地改革【课件】(22页PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 10:09:07 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

第3课 土地改革

1950—1952

【学习目标】

1.知道《中华人民共和国土地改革法》,了解土地改革运动的基本过程;

2.理解土地改革顺利完成的原因和重要意义;

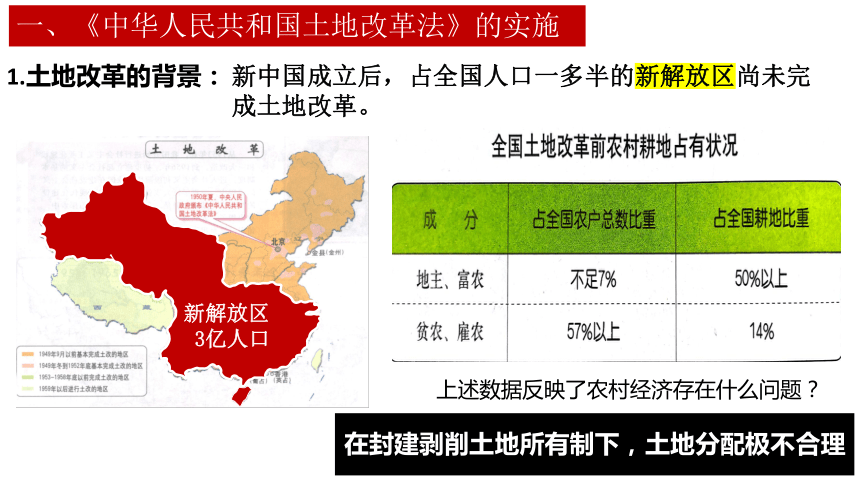

新中国成立后,占全国人口一多半的新解放区尚未完成土地改革。

在封建剥削土地所有制下,土地分配极不合理

新解放区

3亿人口

上述数据反映了农村经济存在什么问题?

一、《中华人民共和国土地改革法》的实施

1.土地改革的背景:

材料一:据调查,当年广东农民一般要向地主缴纳相当于产量50 70%的地租,有的甚至高达70 90% ,有如"引耕谷"等种种额外负担。农民辛辛苦苦劳作一年,缴纳地租后所剩无几,生活极端贫困。

——沈金生《广东省土地改革运动概述》

材料二: 旧中国的经济十分落后,在工农业总产值中,现代工业产值只占17%。……农业的封建土地所有制,落后的生产力水平,无法为工业的发展提供原料、资金、市场和劳动力,因此,进行土地改革,解放农村生产力,是实现工业化的必备条件。

——栾雪飞、刘颖:《20世纪50年代初大陆与台湾土地改革比较》

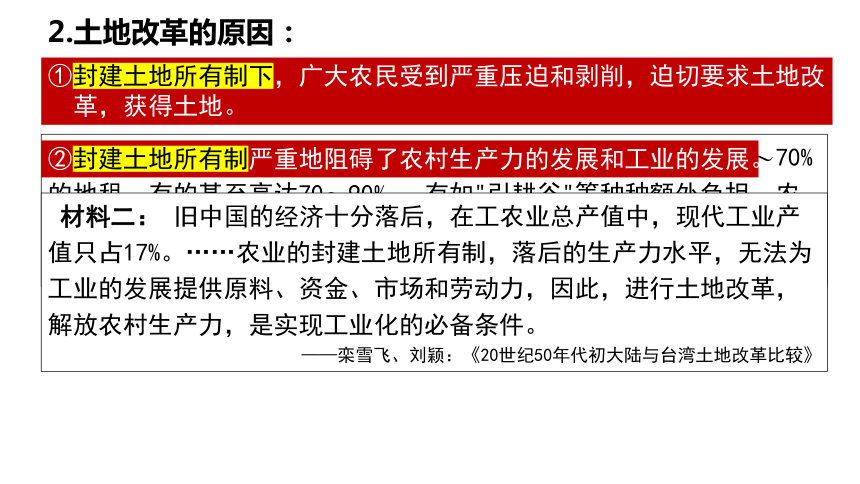

2.土地改革的原因:

②封建土地所有制严重地阻碍了农村生产力的发展和工业的发展。

①封建土地所有制下,广大农民受到严重压迫和剥削,迫切要求土地改

革,获得土地。

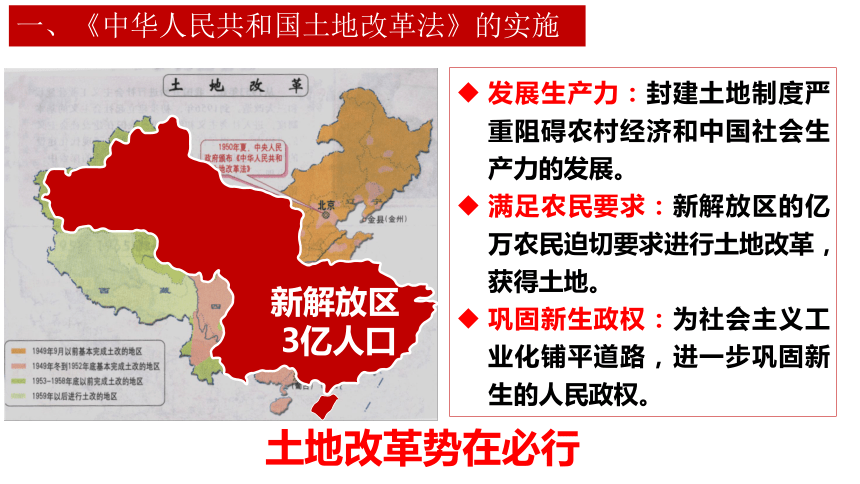

发展生产力:封建土地制度严重阻碍农村经济和中国社会生产力的发展。

满足农民要求:新解放区的亿万农民迫切要求进行土地改革,获得土地。

巩固新生政权:为社会主义工业化铺平道路,进一步巩固新生的人民政权。

新解放区

3亿人口

土地改革势在必行

一、《中华人民共和国土地改革法》的实施

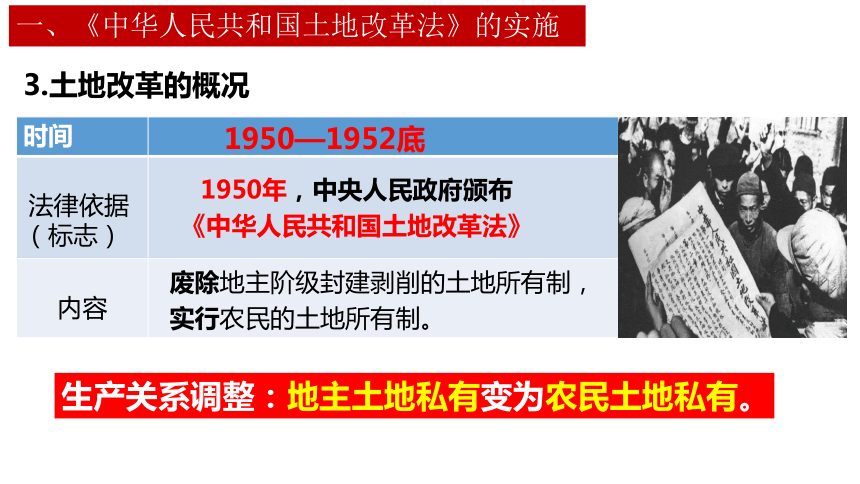

时间

法律依据(标志)

内容

1950—1952底

1950年,中央人民政府颁布

《中华人民共和国土地改革法》

3.土地改革的概况

一、《中华人民共和国土地改革法》的实施

废除地主阶级封建剥削的土地所有制,

实行农民的土地所有制。

生产关系调整:地主土地私有变为农民土地私有。

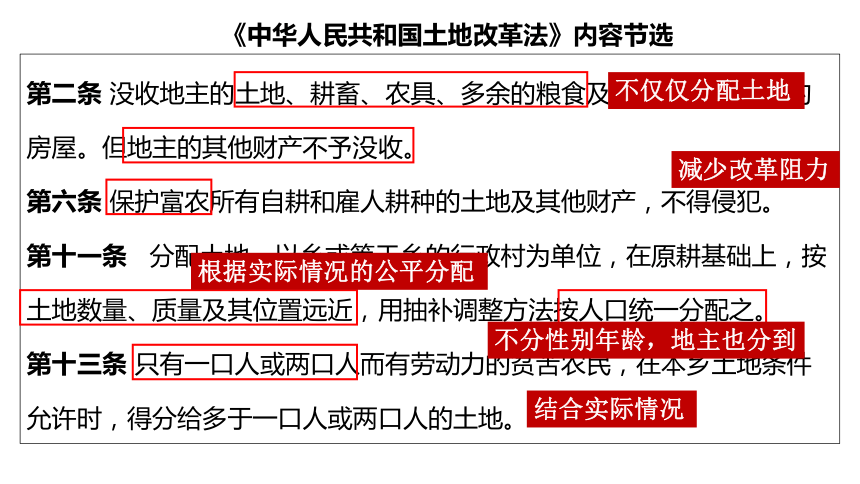

第二条 没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋。但地主的其他财产不予没收。

第六条 保护富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产,不得侵犯。

第十一条 分配土地,以乡或等于乡的行政村为单位,在原耕基础上,按土地数量、质量及其位置远近,用抽补调整方法按人口统一分配之。

第十三条 只有一口人或两口人而有劳动力的贫苦农民,在本乡土地条件允许时,得分给多于一口人或两口人的土地。

不仅仅分配土地

减少改革阻力

根据实际情况的公平分配

不分性别年龄,地主也分到

结合实际情况

《中华人民共和国土地改革法》内容节选

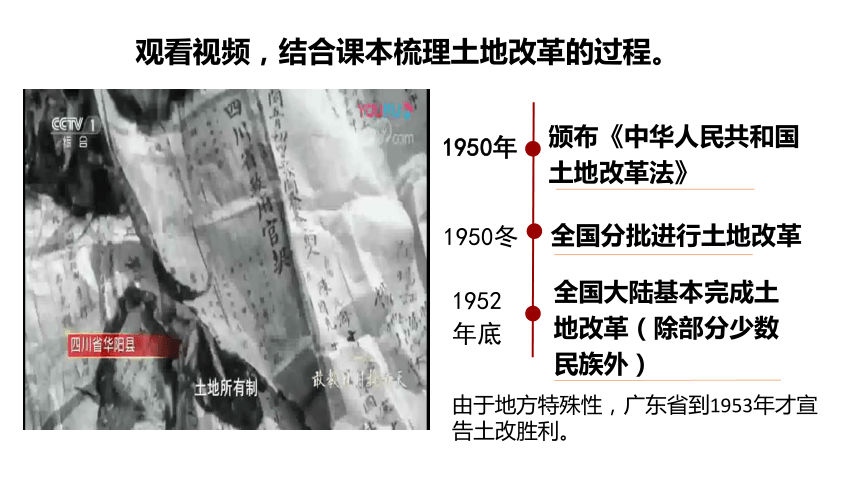

颁布《中华人民共和国土地改革法》

全国分批进行土地改革

全国大陆基本完成土地改革(除部分少数民族外)

1950年

1950冬

1952年底

由于地方特殊性,广东省到1953年才宣告土改胜利。

。

观看视频,结合课本梳理土地改革的过程。

4.土地改革的目的:

目的:解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

农业对工业化的贡献因素有四项:粮食、原料、劳动力和市场……在工业化进程中,农业种植既要保证提供粮食剩余支撑工业发展,即保证城市人口吃饭,又要保证充足的工业原料供给……包括粮食在内的农产品同时还要出口赚汇,以满足工业化进程中的设备和技术引进的需求。

——赵冲 武力,中国社会科学院当代中国研究所 《1949-1978年中国农业生产对工业化进程的限制因素分析》

5.土地改革的特点:

贫雇农得地开心,中农有利放心,富农不动定心,地主劳动回心

你知道贫雇

中农是怎么

划分的吗?

你知道贫雇中农是怎么

划分的吗?

知识拓展

地主 占有土地,自己不劳动或只有附带劳动,靠剥削为生,剥削的方式主要是地租

富农 一般占有土地,也有租入土地的,自己参加劳动,但以剥削为其生活来源的一部分或大部分,剥削的方式主要是剥削雇佣劳动

中农 多数占有土地,也有租人土地的,主要靠自己劳动,不剥削他人,也不出卖劳动力

贫农 占有一部分土地或没有土地,一般需要租人土地耕种,或出卖部分劳动力,受剥削

雇农 一般全无土地, 完全或主要以出卖劳动力为生

农村阶级成分的划分标准

6. 土地改革的结果:

土改工作组听取意见

农民控诉地主大会

没收土地烧毁旧地契

到1952年底,除部分少数民族地区外,全国大陆基本上完成了土地改革。

一、《中华人民共和国土地改革法》的实施

7.西藏民主改革 P15

一、《中华人民共和国土地改革法》的实施

变化:①农民生产积极性大大提高,②粮食总产量逐步增长。

认识:生产关系的变革推动生产力的发展。

土地改革后,农民、农村经济发生哪些变化?从中可以得到什么认识?

土地所有制:①彻底摧毁了两千多年的封建土地制度,消灭了地主阶级;

农民地位:②农民翻了身,得到了土地,成为土地的主人。

国家政权:③使人民政权更加巩固,也大大解放了农村生产力。

经济发展:农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。

归纳笔记:土地改革的历史意义

二、土地改革的意义

材料1 时任中共山西省委第一书记的陶鲁笳说:“农民得到了土地,我们的党就得到了农民的拥护。全国农民拥护的事情,那个时候,没有办不成的。”

材料2:据统计,1952年全国农业生产总值比1949年增长48.3%,粮食产量增长44.8%,棉花增长193.4%,油料增长168.1%。

拓展延伸:土地改革的另一面

斗地主

问题:存在过激行为

反思:依法依规……

材料一:广东土地改革运动也存在一些缺点,特别是1952年土地改革运动全面展开以后,“搞的确是比较粗糙”,结合广东的实际情况,“不够团结”“面不够广”“打击面过宽”“死人多了些”。

——陶铸:《关于广东工作综合报告》

材料二:比较突出的是违反华侨政策,没收了华侨房屋的问题。1953 年1月,廖承志在华南分局召开的华侨工作会议上指出:"在土改中打击的侨眷中,如陶铸同志指出的:25%至30%是打击对了, 20%至25%是打击错了的,50%则是打击重了"。

封建土地所有制严重阻碍

农村经济和中国社会的发展

实行

土地改革

1952年底全国大陆

基本完成了土改

1950年颁布

《土地改革法》

废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。

意义

标

志

核

心

土地所有制

农民地位

国家政权

经济发展

课堂小结

时期 内容

国共十年对峙时期 (1927-1937)

抗日战争时期 (1937-1945)

解放战争时期 (1946-1949)

新中国成立初期时期

打土豪、分田地、废除封建剥削和债务

实行地主减租减息、农民交租交息

制定《中国土地法大纲》,实行耕者有其田

颁布《中华人民共和国土地改革法》

农民土地所有

地主土地所有

农民土地所有

知识回顾:党不同时期的土地政策

启示:①政策的制定要实事求是,要与时俱进。

②生产关系的适当调整促进生产力的发展

③中国共产党始终代表中国最广大人民的根本利益

第一届

政协会议

新中国

成立(1949)

外部:美国等西方国家的封锁和威胁

内部:经济残破,政权需要巩固

筹备

军事:

抗美援朝(1950-1953)

政治:

西藏和平解放

(1951)

经济:

土地改革

(1950-1952)

单元总结

学会分析表格数据是历史学习的必备能力。分析表格数据,反映哪些历史信息?

地主占有大量土地,占人口总数超过一半的贫雇农占有极少土地

概括表层信息:农村生产资料(土地)分配情况严重不均衡

学会分析表格数据是历史学习的必备能力。分析表格数据,反映哪些历史信息?

概括表层信息:农民受到严重剥削

租额占产量比例高,甚至过半

①农村生产资料分配情况严重不均衡

②农民受到严重剥削

根据表层信息你得出什么深层信息(原因)?

深层:封建剥削的土地所有制不合理

学会分析表格数据是历史学习的必备能力。分析表格数据,反映哪些历史信息?

落后的农业生产限制工业化发展

国内棉花产量不足需进口

棉花产量限制棉纺织工业的增产

根据表层信息你得出什么深层信息(原因)?

第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

第3课 土地改革

1950—1952

【学习目标】

1.知道《中华人民共和国土地改革法》,了解土地改革运动的基本过程;

2.理解土地改革顺利完成的原因和重要意义;

新中国成立后,占全国人口一多半的新解放区尚未完成土地改革。

在封建剥削土地所有制下,土地分配极不合理

新解放区

3亿人口

上述数据反映了农村经济存在什么问题?

一、《中华人民共和国土地改革法》的实施

1.土地改革的背景:

材料一:据调查,当年广东农民一般要向地主缴纳相当于产量50 70%的地租,有的甚至高达70 90% ,有如"引耕谷"等种种额外负担。农民辛辛苦苦劳作一年,缴纳地租后所剩无几,生活极端贫困。

——沈金生《广东省土地改革运动概述》

材料二: 旧中国的经济十分落后,在工农业总产值中,现代工业产值只占17%。……农业的封建土地所有制,落后的生产力水平,无法为工业的发展提供原料、资金、市场和劳动力,因此,进行土地改革,解放农村生产力,是实现工业化的必备条件。

——栾雪飞、刘颖:《20世纪50年代初大陆与台湾土地改革比较》

2.土地改革的原因:

②封建土地所有制严重地阻碍了农村生产力的发展和工业的发展。

①封建土地所有制下,广大农民受到严重压迫和剥削,迫切要求土地改

革,获得土地。

发展生产力:封建土地制度严重阻碍农村经济和中国社会生产力的发展。

满足农民要求:新解放区的亿万农民迫切要求进行土地改革,获得土地。

巩固新生政权:为社会主义工业化铺平道路,进一步巩固新生的人民政权。

新解放区

3亿人口

土地改革势在必行

一、《中华人民共和国土地改革法》的实施

时间

法律依据(标志)

内容

1950—1952底

1950年,中央人民政府颁布

《中华人民共和国土地改革法》

3.土地改革的概况

一、《中华人民共和国土地改革法》的实施

废除地主阶级封建剥削的土地所有制,

实行农民的土地所有制。

生产关系调整:地主土地私有变为农民土地私有。

第二条 没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋。但地主的其他财产不予没收。

第六条 保护富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产,不得侵犯。

第十一条 分配土地,以乡或等于乡的行政村为单位,在原耕基础上,按土地数量、质量及其位置远近,用抽补调整方法按人口统一分配之。

第十三条 只有一口人或两口人而有劳动力的贫苦农民,在本乡土地条件允许时,得分给多于一口人或两口人的土地。

不仅仅分配土地

减少改革阻力

根据实际情况的公平分配

不分性别年龄,地主也分到

结合实际情况

《中华人民共和国土地改革法》内容节选

颁布《中华人民共和国土地改革法》

全国分批进行土地改革

全国大陆基本完成土地改革(除部分少数民族外)

1950年

1950冬

1952年底

由于地方特殊性,广东省到1953年才宣告土改胜利。

。

观看视频,结合课本梳理土地改革的过程。

4.土地改革的目的:

目的:解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

农业对工业化的贡献因素有四项:粮食、原料、劳动力和市场……在工业化进程中,农业种植既要保证提供粮食剩余支撑工业发展,即保证城市人口吃饭,又要保证充足的工业原料供给……包括粮食在内的农产品同时还要出口赚汇,以满足工业化进程中的设备和技术引进的需求。

——赵冲 武力,中国社会科学院当代中国研究所 《1949-1978年中国农业生产对工业化进程的限制因素分析》

5.土地改革的特点:

贫雇农得地开心,中农有利放心,富农不动定心,地主劳动回心

你知道贫雇

中农是怎么

划分的吗?

你知道贫雇中农是怎么

划分的吗?

知识拓展

地主 占有土地,自己不劳动或只有附带劳动,靠剥削为生,剥削的方式主要是地租

富农 一般占有土地,也有租入土地的,自己参加劳动,但以剥削为其生活来源的一部分或大部分,剥削的方式主要是剥削雇佣劳动

中农 多数占有土地,也有租人土地的,主要靠自己劳动,不剥削他人,也不出卖劳动力

贫农 占有一部分土地或没有土地,一般需要租人土地耕种,或出卖部分劳动力,受剥削

雇农 一般全无土地, 完全或主要以出卖劳动力为生

农村阶级成分的划分标准

6. 土地改革的结果:

土改工作组听取意见

农民控诉地主大会

没收土地烧毁旧地契

到1952年底,除部分少数民族地区外,全国大陆基本上完成了土地改革。

一、《中华人民共和国土地改革法》的实施

7.西藏民主改革 P15

一、《中华人民共和国土地改革法》的实施

变化:①农民生产积极性大大提高,②粮食总产量逐步增长。

认识:生产关系的变革推动生产力的发展。

土地改革后,农民、农村经济发生哪些变化?从中可以得到什么认识?

土地所有制:①彻底摧毁了两千多年的封建土地制度,消灭了地主阶级;

农民地位:②农民翻了身,得到了土地,成为土地的主人。

国家政权:③使人民政权更加巩固,也大大解放了农村生产力。

经济发展:农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。

归纳笔记:土地改革的历史意义

二、土地改革的意义

材料1 时任中共山西省委第一书记的陶鲁笳说:“农民得到了土地,我们的党就得到了农民的拥护。全国农民拥护的事情,那个时候,没有办不成的。”

材料2:据统计,1952年全国农业生产总值比1949年增长48.3%,粮食产量增长44.8%,棉花增长193.4%,油料增长168.1%。

拓展延伸:土地改革的另一面

斗地主

问题:存在过激行为

反思:依法依规……

材料一:广东土地改革运动也存在一些缺点,特别是1952年土地改革运动全面展开以后,“搞的确是比较粗糙”,结合广东的实际情况,“不够团结”“面不够广”“打击面过宽”“死人多了些”。

——陶铸:《关于广东工作综合报告》

材料二:比较突出的是违反华侨政策,没收了华侨房屋的问题。1953 年1月,廖承志在华南分局召开的华侨工作会议上指出:"在土改中打击的侨眷中,如陶铸同志指出的:25%至30%是打击对了, 20%至25%是打击错了的,50%则是打击重了"。

封建土地所有制严重阻碍

农村经济和中国社会的发展

实行

土地改革

1952年底全国大陆

基本完成了土改

1950年颁布

《土地改革法》

废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。

意义

标

志

核

心

土地所有制

农民地位

国家政权

经济发展

课堂小结

时期 内容

国共十年对峙时期 (1927-1937)

抗日战争时期 (1937-1945)

解放战争时期 (1946-1949)

新中国成立初期时期

打土豪、分田地、废除封建剥削和债务

实行地主减租减息、农民交租交息

制定《中国土地法大纲》,实行耕者有其田

颁布《中华人民共和国土地改革法》

农民土地所有

地主土地所有

农民土地所有

知识回顾:党不同时期的土地政策

启示:①政策的制定要实事求是,要与时俱进。

②生产关系的适当调整促进生产力的发展

③中国共产党始终代表中国最广大人民的根本利益

第一届

政协会议

新中国

成立(1949)

外部:美国等西方国家的封锁和威胁

内部:经济残破,政权需要巩固

筹备

军事:

抗美援朝(1950-1953)

政治:

西藏和平解放

(1951)

经济:

土地改革

(1950-1952)

单元总结

学会分析表格数据是历史学习的必备能力。分析表格数据,反映哪些历史信息?

地主占有大量土地,占人口总数超过一半的贫雇农占有极少土地

概括表层信息:农村生产资料(土地)分配情况严重不均衡

学会分析表格数据是历史学习的必备能力。分析表格数据,反映哪些历史信息?

概括表层信息:农民受到严重剥削

租额占产量比例高,甚至过半

①农村生产资料分配情况严重不均衡

②农民受到严重剥削

根据表层信息你得出什么深层信息(原因)?

深层:封建剥削的土地所有制不合理

学会分析表格数据是历史学习的必备能力。分析表格数据,反映哪些历史信息?

落后的农业生产限制工业化发展

国内棉花产量不足需进口

棉花产量限制棉纺织工业的增产

根据表层信息你得出什么深层信息(原因)?

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化