第1课《社戏》课件(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课《社戏》课件(共53张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 142.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 17:52:15 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

鲁迅

情境导入

民俗是民间习俗,是一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。你的家乡有哪些民俗呢?我们收到了一封邀请函!《乡土中国》栏目组邀请你担任本单元的民俗推荐员,你会怎样推荐这些民俗呢?请你完成民俗推荐卡,用不同形式展现民俗之美。

学习目标

壹

识记有关鲁迅的文学常识,了解文章主要内容。(重点)

贰

品味文中简洁而富有表现力的语言,把握景物描写在文中的作用。(难点)

叁

感受江南水乡淳朴、和睦的民风民俗,体会作者对童年美好生活的回忆和留恋,培养友爱、善良的品质。(重点)

目 录

壹

欣赏一出“好戏”

贰

感受一方“乐土”

叁

触摸一颗“童心”

欣赏一出“好戏”

活动一

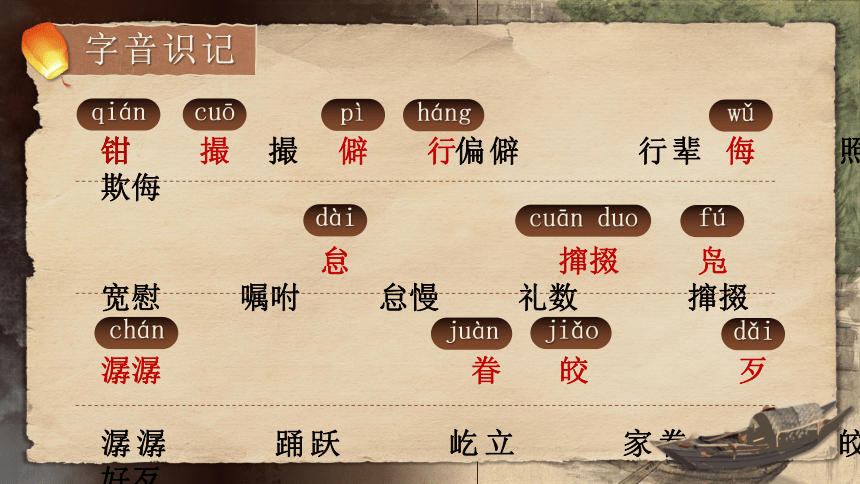

字音识记

钳 撮 偏僻 行辈 照例 欺侮

宽慰 嘱咐 怠慢 礼数 撺掇 凫水

潺潺 踊跃 屹立 家眷 皎洁 好歹

钳

撮

僻

行

侮

怠

撺掇

凫

潺潺

眷

皎

歹

qián

cuō

pì

háng

wǔ

dài

cuān duo

fú

chán

juàn

dǎi

jiǎo

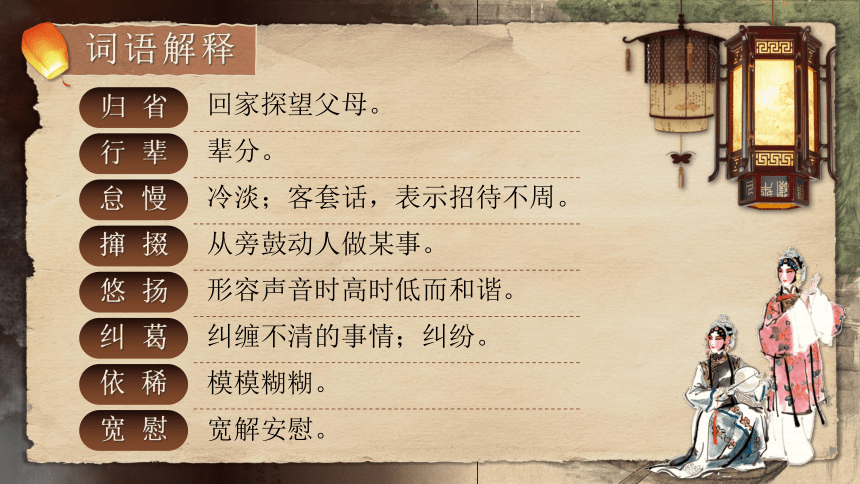

词语解释

归省

行辈

怠慢

撺掇

悠扬

纠葛

依稀

宽慰

宽解安慰。

回家探望父母。

辈分。

冷淡;客套话,表示招待不周。

从旁鼓动人做某事。

形容声音时高时低而和谐。

纠缠不清的事情;纠纷。

模模糊糊。

词语解释

自失

踊跃

漂渺

屹立

絮叨

弥散

朦胧

宛转

同“婉转”。形容(歌声、鸟鸣声等)抑扬动听。

指听得出神而忘了自己。

形容情绪热烈,争先恐后。

隐隐约约,若有若无。现在写作“缥缈”。

像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来形容坚定不可动摇。

课文指来回地说。

(光线、气体、声音等)向四外扩散。

月光不明,在文中是形容词活用为动词。

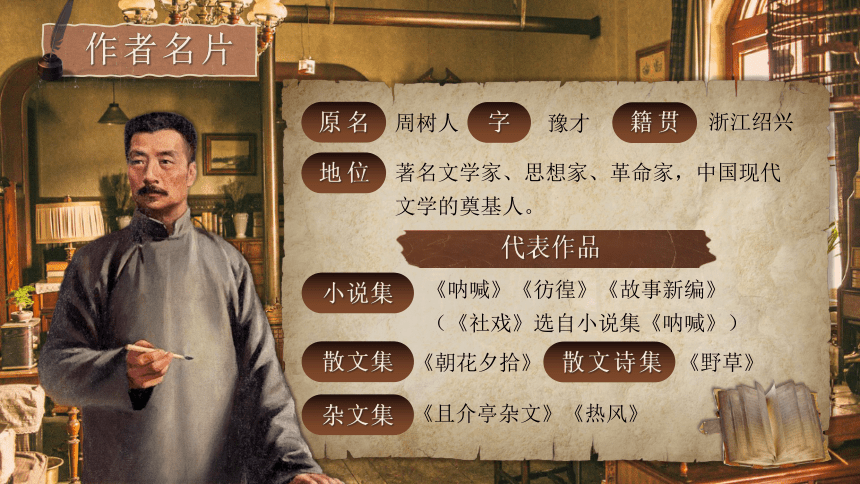

作者名片

原名

字

籍贯

地位

周树人

豫才

浙江绍兴

著名文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

代表作品

小说集

《呐喊》《彷徨》《故事新编》(《社戏》选自小说集《呐喊》)

散文集

散文诗集

杂文集

《朝花夕拾》

《野草》

《且介亭杂文》《热风》

民俗名片

“社”,“礻”表示祭祀,“土”是土地神。古代把土地神和祭祀土地神的地方叫“社”。按照我国民间的习俗,每到播种或收获的季节,农民们都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。

社戏,指在社中每年所演的“年规戏”,是中国农村举行迎神赛会或岁时节庆时所演的戏,在江南尤为盛行。

看

看

看

编写连环画

鲁迅的《社戏》是小说,更是一幅生活画卷。著名漫画家丰子恺先生曾将《社戏》绘成连环画。请你根据《社戏》的内容创作一组连环画,你会画哪几幅?

平桥村概况

伙 伴 游 玩

挖蚯蚓钓虾

同去放牛

编写连环画

无船出行

编写连环画

月夜行船

编写连环画

赵庄看戏

编写连环画

停船吃豆

编写连环画

深夜返回

编写连环画

再谈吃豆

读“看戏波折”思考:

1.有哪些波折?哪些转机?

2.我的心情变化是怎样的?

请同学们在书上找出来,并思考这样写的好处。

读“看戏波折”

波

折

1.叫不到船

2.母亲嘱咐我不能发脾气,不准和别人一同去

3.外祖母怕都是孩子们,不可靠

转

机

1.八叔的航船回来了

2.可以和我一同去

3.双喜写包票,保证不出事

我的心情

盼望—急得要哭—沮丧—高兴—沮丧—兴奋

情节梳理

平桥概况

伙伴游玩

无船出行

月夜行船

赵庄看戏

停船吃豆

深夜返回

再谈吃豆

伏

伏

起

起

起

余波

小说情节特点

跌宕起伏

一波三折

感受一方“乐土”

活动二

主题探究

1.平桥村是一个什么样的地方?从文本中找出依据。

“离海不远”“偏僻”“临河”“住户不满三十家”,村民以“种田”“打鱼”为业,整个村庄只有一个杂货店。

偏僻、落后的小村庄

2.作者为什么说“在我是乐土”?你发现“我”在这里得到了哪些快乐?请同学们根据课文内容,完成这朵快乐太阳花。

“我”

在那里受到优待

免念难懂的书

有热情

好客的小朋友们

优美的

农村风光

每天钓

虾放牛

乐土

热爱

怀念

3.小住平桥村与后文写“我”去赵庄看戏有何联系?能否删去?

(1)交代了去看社戏的时间(夏天)、地点(离平桥村不远的赵庄)、缘由(春赛)。

(2)引出了一同去看社戏的小伙伴;

(3)表现出与小伙伴一起玩耍的愉快,为下文看社戏的期待做铺垫。

触摸一颗“童心”

活动三

感受童心

1.到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

看戏前

“我”非常想去看社戏而不得,于是想象社戏表演的情景,以及看戏人喝豆浆的情景,表现了一个孩子的悲伤、失落的情绪。

2.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

“忽而”表明孩子的心情易于突变,“说不出的大”夸张,用词符合孩子口吻。

感受童心

3.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

看戏前

“仿佛是踊跃的铁的兽脊似的”儿童才有的想象;“我却还以为船慢”急于到赵庄看社戏儿童心理的表现。

感受童心

我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低。

看戏时

儿童对看戏很有兴趣,但在夜间容易犯困,所以台上戏子的形象变得模糊。

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿……

看戏后

半想象、半纪实,反映出“我” 愉悦的心情,表现了孩子极富浪漫色彩的想象力。

感受童心

分角色朗读24-30段,思考如何看待偷豆的行为?

偷豆这一情节,表现了农家少年的天真、热情、纯朴和稚气。正是因为偷豆吃的童心和野趣,才使普通的罗汉豆有了无比的美味,才使“我”终身难忘。

目 录

壹

认识一群“挚友”

贰

寻觅一方“美景”

叁

理解一段“温情”

认识一群“挚友”

活动一

如果你有机会来到平桥村认识文中的这些人,你最想认识谁?请结合文中具体句子说出你的理由。

句式:我最想认识的人是_________,从文中 ____________(原文的一句话或一件事)中可以看出,他是一个___________ 的人

双喜

1.双喜说服母亲和外祖母的三个理由:船大,迅哥儿不乱跑,大家都识水性。可以看出他是一个考虑周全,心细如发,聪明伶俐的人。

双喜

看戏时,为“我”介绍演员的舞台动作,表现双喜对“我”的友爱、热情。

2. 双喜说,那就是有名的铁头老生,能连翻八十四个筋斗,他日里亲自数过的。

3.我们便都挤在船头上看打仗,但那铁头老生却又并不翻筋斗,只有几个赤膊的人翻,翻了一阵,都进去了,接着走出一个小旦来,咿咿呀呀的唱。双喜说,“晚上看客少,铁头老生也懈了,谁肯显本领给白地看呢?”

双喜分析铁头老生不肯翻筋斗的原因有理有据,既安慰了“我”,又表现了他大哥哥般的亲切体贴,同时也表现了双喜的聪明、细心。

双喜

吃了豆又是双喜考虑到细心的六一公公会发现他们的“劣迹”,最终使问题得以解决,表现了双喜考虑周全、为他人着想的性格特征

4.双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

双喜是一个聪明、能干、善解人意的孩子,他富有同情心,而且反应灵敏,充满自信,有组织才能和号召力,是孩子们的领袖。

六一公公

对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”,听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”,可见他是大方的人。

“请客?——这是应该的。”

2.不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道,“这真是大市镇里出来的读过书的人才识货!”

“不料”一词表现了“我”的吃惊,间接写出了六一公公的善良朴实。一般情况下,被别人偷豆应该生气、发火,不可能心存感激,“我”夸了他一句,他“竟非常感激起来”,表现了他老实厚道的农民本色。

阿发

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢。”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”

摘自己家的豆,不说“摘”而说“偷”,只因为瞒着大人。这句话既写出了孩子们的天真,又写出了阿发的纯真无邪、憨厚无私。

寻觅一方“美景”

活动二

我觉得_______一句写得好,好在_________________(赏析角度:词语运用、修辞方法、描写方法等),写出了(或表现了)_________。

平桥村不仅有淳朴的民风,还有如诗如画的美景。请你完成美景赏析卡,并说说景美在哪儿?

句式

从嗅觉、触觉、视觉的角度描写两岸景象和月色,描绘出一幅江南水乡的月夜美景图,充满诗情画意。一个“扑”字,暗示了船行之快。

1.两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。(从感官角度)

两岸的豆麦和河底的水草,

所发散出来的清香,

夹杂在水气中扑面的吹来;

月色便朦胧在这水气里。

《水上行舟醉》

2.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。(从修辞和词语运用角度)

运用比喻的修辞手法,把连山比喻成兽脊,生动形象地写出了山在船行进时视觉上给人的上下起伏的感觉。从视觉角度写出了儿童眼里月色朦胧时连山的形态。

“踊跃”“远远地向船尾跑去了”化静为动,表现船行之快,衬托出小伙伴们急切又兴奋的心情。

3.那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。(从词语运用角度)

本句写“我”的陶醉之感。“沉静”表明“那声音”使“我”急切的心情平静下来,“自失”和“弥散”生动地表现了“我”的沉醉之态。

4.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。(从描写和修辞角度)

“喝采”从侧面表现了小伙伴们划船本领的高超。比喻,将航船比作在浪花里蹿的大白鱼,形象地写出了小伙伴们划船本领之高、船行速度之快。

理解一段“温情”

活动三

1.这段往事给“我”留下了什么印象?请用文中的原话回答。

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”

2.在作者笔下,“我”到赵庄看到的戏好看吗?从哪里可以看出来?

侧面描写

铁头老生不翻筋斗;

没有“我”最爱看的蛇精和跳老虎;

最怕看“老旦”,

“然而老旦终于出了台”,并不停地唱着。

正面描写

渐不明显、喃喃的骂、

不住吁气、打哈欠、

各自谈话

3.少年时的“我”来到乡村,享受了一次短暂而难忘的乡游。请你和“我”一起完成乡游日记,写下“我”心中最深处的怀念。

我怀念__________________________,

我怀念__________________________,

我怀念__________________________,

我怀念__________________________!

总结升华

本文通过叙写“我”童年时与农村孩子看社戏的美好往事,刻画了一群栩栩如生的农家孩子形象,表现了劳动人民淳朴善良、友爱无私的美好品质,展示了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚情感和对童年美好生活的怀念之情。

童年记忆与历史文化的乡土是作家们的生命之根,无法切断,故而不管是诗意的乡愁还是温存的回望,都浸润着乡村的种种印记,成为文化之根。《社戏》是充满着童年趣味的乡土小说,包含着鲁迅深厚的乡土情怀。

《社戏》中,作者充分调动多种感觉器官进行描写,让读者仿佛身临其境。请你仔细观察,运用本课所学的多感官描写的方法,写一段描写春天景物的片段。

作业布置

鲁迅

情境导入

民俗是民间习俗,是一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。你的家乡有哪些民俗呢?我们收到了一封邀请函!《乡土中国》栏目组邀请你担任本单元的民俗推荐员,你会怎样推荐这些民俗呢?请你完成民俗推荐卡,用不同形式展现民俗之美。

学习目标

壹

识记有关鲁迅的文学常识,了解文章主要内容。(重点)

贰

品味文中简洁而富有表现力的语言,把握景物描写在文中的作用。(难点)

叁

感受江南水乡淳朴、和睦的民风民俗,体会作者对童年美好生活的回忆和留恋,培养友爱、善良的品质。(重点)

目 录

壹

欣赏一出“好戏”

贰

感受一方“乐土”

叁

触摸一颗“童心”

欣赏一出“好戏”

活动一

字音识记

钳 撮 偏僻 行辈 照例 欺侮

宽慰 嘱咐 怠慢 礼数 撺掇 凫水

潺潺 踊跃 屹立 家眷 皎洁 好歹

钳

撮

僻

行

侮

怠

撺掇

凫

潺潺

眷

皎

歹

qián

cuō

pì

háng

wǔ

dài

cuān duo

fú

chán

juàn

dǎi

jiǎo

词语解释

归省

行辈

怠慢

撺掇

悠扬

纠葛

依稀

宽慰

宽解安慰。

回家探望父母。

辈分。

冷淡;客套话,表示招待不周。

从旁鼓动人做某事。

形容声音时高时低而和谐。

纠缠不清的事情;纠纷。

模模糊糊。

词语解释

自失

踊跃

漂渺

屹立

絮叨

弥散

朦胧

宛转

同“婉转”。形容(歌声、鸟鸣声等)抑扬动听。

指听得出神而忘了自己。

形容情绪热烈,争先恐后。

隐隐约约,若有若无。现在写作“缥缈”。

像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来形容坚定不可动摇。

课文指来回地说。

(光线、气体、声音等)向四外扩散。

月光不明,在文中是形容词活用为动词。

作者名片

原名

字

籍贯

地位

周树人

豫才

浙江绍兴

著名文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

代表作品

小说集

《呐喊》《彷徨》《故事新编》(《社戏》选自小说集《呐喊》)

散文集

散文诗集

杂文集

《朝花夕拾》

《野草》

《且介亭杂文》《热风》

民俗名片

“社”,“礻”表示祭祀,“土”是土地神。古代把土地神和祭祀土地神的地方叫“社”。按照我国民间的习俗,每到播种或收获的季节,农民们都要立社祭祀,祈求或酬报土地神。

社戏,指在社中每年所演的“年规戏”,是中国农村举行迎神赛会或岁时节庆时所演的戏,在江南尤为盛行。

看

看

看

编写连环画

鲁迅的《社戏》是小说,更是一幅生活画卷。著名漫画家丰子恺先生曾将《社戏》绘成连环画。请你根据《社戏》的内容创作一组连环画,你会画哪几幅?

平桥村概况

伙 伴 游 玩

挖蚯蚓钓虾

同去放牛

编写连环画

无船出行

编写连环画

月夜行船

编写连环画

赵庄看戏

编写连环画

停船吃豆

编写连环画

深夜返回

编写连环画

再谈吃豆

读“看戏波折”思考:

1.有哪些波折?哪些转机?

2.我的心情变化是怎样的?

请同学们在书上找出来,并思考这样写的好处。

读“看戏波折”

波

折

1.叫不到船

2.母亲嘱咐我不能发脾气,不准和别人一同去

3.外祖母怕都是孩子们,不可靠

转

机

1.八叔的航船回来了

2.可以和我一同去

3.双喜写包票,保证不出事

我的心情

盼望—急得要哭—沮丧—高兴—沮丧—兴奋

情节梳理

平桥概况

伙伴游玩

无船出行

月夜行船

赵庄看戏

停船吃豆

深夜返回

再谈吃豆

伏

伏

起

起

起

余波

小说情节特点

跌宕起伏

一波三折

感受一方“乐土”

活动二

主题探究

1.平桥村是一个什么样的地方?从文本中找出依据。

“离海不远”“偏僻”“临河”“住户不满三十家”,村民以“种田”“打鱼”为业,整个村庄只有一个杂货店。

偏僻、落后的小村庄

2.作者为什么说“在我是乐土”?你发现“我”在这里得到了哪些快乐?请同学们根据课文内容,完成这朵快乐太阳花。

“我”

在那里受到优待

免念难懂的书

有热情

好客的小朋友们

优美的

农村风光

每天钓

虾放牛

乐土

热爱

怀念

3.小住平桥村与后文写“我”去赵庄看戏有何联系?能否删去?

(1)交代了去看社戏的时间(夏天)、地点(离平桥村不远的赵庄)、缘由(春赛)。

(2)引出了一同去看社戏的小伙伴;

(3)表现出与小伙伴一起玩耍的愉快,为下文看社戏的期待做铺垫。

触摸一颗“童心”

活动三

感受童心

1.到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

看戏前

“我”非常想去看社戏而不得,于是想象社戏表演的情景,以及看戏人喝豆浆的情景,表现了一个孩子的悲伤、失落的情绪。

2.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

“忽而”表明孩子的心情易于突变,“说不出的大”夸张,用词符合孩子口吻。

感受童心

3.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

看戏前

“仿佛是踊跃的铁的兽脊似的”儿童才有的想象;“我却还以为船慢”急于到赵庄看社戏儿童心理的表现。

感受童心

我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低。

看戏时

儿童对看戏很有兴趣,但在夜间容易犯困,所以台上戏子的形象变得模糊。

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿……

看戏后

半想象、半纪实,反映出“我” 愉悦的心情,表现了孩子极富浪漫色彩的想象力。

感受童心

分角色朗读24-30段,思考如何看待偷豆的行为?

偷豆这一情节,表现了农家少年的天真、热情、纯朴和稚气。正是因为偷豆吃的童心和野趣,才使普通的罗汉豆有了无比的美味,才使“我”终身难忘。

目 录

壹

认识一群“挚友”

贰

寻觅一方“美景”

叁

理解一段“温情”

认识一群“挚友”

活动一

如果你有机会来到平桥村认识文中的这些人,你最想认识谁?请结合文中具体句子说出你的理由。

句式:我最想认识的人是_________,从文中 ____________(原文的一句话或一件事)中可以看出,他是一个___________ 的人

双喜

1.双喜说服母亲和外祖母的三个理由:船大,迅哥儿不乱跑,大家都识水性。可以看出他是一个考虑周全,心细如发,聪明伶俐的人。

双喜

看戏时,为“我”介绍演员的舞台动作,表现双喜对“我”的友爱、热情。

2. 双喜说,那就是有名的铁头老生,能连翻八十四个筋斗,他日里亲自数过的。

3.我们便都挤在船头上看打仗,但那铁头老生却又并不翻筋斗,只有几个赤膊的人翻,翻了一阵,都进去了,接着走出一个小旦来,咿咿呀呀的唱。双喜说,“晚上看客少,铁头老生也懈了,谁肯显本领给白地看呢?”

双喜分析铁头老生不肯翻筋斗的原因有理有据,既安慰了“我”,又表现了他大哥哥般的亲切体贴,同时也表现了双喜的聪明、细心。

双喜

吃了豆又是双喜考虑到细心的六一公公会发现他们的“劣迹”,最终使问题得以解决,表现了双喜考虑周全、为他人着想的性格特征

4.双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

双喜是一个聪明、能干、善解人意的孩子,他富有同情心,而且反应灵敏,充满自信,有组织才能和号召力,是孩子们的领袖。

六一公公

对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”,听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”,可见他是大方的人。

“请客?——这是应该的。”

2.不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道,“这真是大市镇里出来的读过书的人才识货!”

“不料”一词表现了“我”的吃惊,间接写出了六一公公的善良朴实。一般情况下,被别人偷豆应该生气、发火,不可能心存感激,“我”夸了他一句,他“竟非常感激起来”,表现了他老实厚道的农民本色。

阿发

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢。”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”

摘自己家的豆,不说“摘”而说“偷”,只因为瞒着大人。这句话既写出了孩子们的天真,又写出了阿发的纯真无邪、憨厚无私。

寻觅一方“美景”

活动二

我觉得_______一句写得好,好在_________________(赏析角度:词语运用、修辞方法、描写方法等),写出了(或表现了)_________。

平桥村不仅有淳朴的民风,还有如诗如画的美景。请你完成美景赏析卡,并说说景美在哪儿?

句式

从嗅觉、触觉、视觉的角度描写两岸景象和月色,描绘出一幅江南水乡的月夜美景图,充满诗情画意。一个“扑”字,暗示了船行之快。

1.两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。(从感官角度)

两岸的豆麦和河底的水草,

所发散出来的清香,

夹杂在水气中扑面的吹来;

月色便朦胧在这水气里。

《水上行舟醉》

2.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。(从修辞和词语运用角度)

运用比喻的修辞手法,把连山比喻成兽脊,生动形象地写出了山在船行进时视觉上给人的上下起伏的感觉。从视觉角度写出了儿童眼里月色朦胧时连山的形态。

“踊跃”“远远地向船尾跑去了”化静为动,表现船行之快,衬托出小伙伴们急切又兴奋的心情。

3.那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。(从词语运用角度)

本句写“我”的陶醉之感。“沉静”表明“那声音”使“我”急切的心情平静下来,“自失”和“弥散”生动地表现了“我”的沉醉之态。

4.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。(从描写和修辞角度)

“喝采”从侧面表现了小伙伴们划船本领的高超。比喻,将航船比作在浪花里蹿的大白鱼,形象地写出了小伙伴们划船本领之高、船行速度之快。

理解一段“温情”

活动三

1.这段往事给“我”留下了什么印象?请用文中的原话回答。

“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”

2.在作者笔下,“我”到赵庄看到的戏好看吗?从哪里可以看出来?

侧面描写

铁头老生不翻筋斗;

没有“我”最爱看的蛇精和跳老虎;

最怕看“老旦”,

“然而老旦终于出了台”,并不停地唱着。

正面描写

渐不明显、喃喃的骂、

不住吁气、打哈欠、

各自谈话

3.少年时的“我”来到乡村,享受了一次短暂而难忘的乡游。请你和“我”一起完成乡游日记,写下“我”心中最深处的怀念。

我怀念__________________________,

我怀念__________________________,

我怀念__________________________,

我怀念__________________________!

总结升华

本文通过叙写“我”童年时与农村孩子看社戏的美好往事,刻画了一群栩栩如生的农家孩子形象,表现了劳动人民淳朴善良、友爱无私的美好品质,展示了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚情感和对童年美好生活的怀念之情。

童年记忆与历史文化的乡土是作家们的生命之根,无法切断,故而不管是诗意的乡愁还是温存的回望,都浸润着乡村的种种印记,成为文化之根。《社戏》是充满着童年趣味的乡土小说,包含着鲁迅深厚的乡土情怀。

《社戏》中,作者充分调动多种感觉器官进行描写,让读者仿佛身临其境。请你仔细观察,运用本课所学的多感官描写的方法,写一段描写春天景物的片段。

作业布置

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读