四川省绵阳市江油市八校联考2024-2025学年八年级下学期语文开学试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省绵阳市江油市八校联考2024-2025学年八年级下学期语文开学试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 146.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

四川省绵阳市江油市八校联考2024-2025学年八年级下学期

语文开学试卷

一、(10分)

1.下列加点词语字音、字形不正确的一项是( )

A.撺掇(cuān) 羁绊(jī) 沟壑(hè) 人情世(shì)故

B.劫难(jié) 缄默(jiān) 蛮横(hèng) 挑拨(bō)离间

C.矗(zhù)立 驰骋(chěng) 演绎(yì) 阳逢阴违(féng)

D.浮躁(zào) 缅怀(miǎn) 萦(yíng)绕 漫不经心(màn)

2.下列词语中有错别字的一项是()

A.融化暄嚷 B.邀请凋零 C.想像枯燥 D.鸭蹼窥探

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是( )

A.这个小山村的夜里,总有一些不可捉摸的声响。

B.在旧社会,沉重的苛捐杂税压得百姓们喘不过气来。

C.同学们劳动了一天,天一黑就都酣然入梦了。

D.小明是我们的班长,他每天都要处理很多班级事务,真是鞠躬尽瘁,死而后已啊!

4.下列句子没有语病的一项是( )

A.生物学家通过对舌苔上味蕾的研究,终于回答清楚了我们吃有些食物时为什么会觉得食物味道鲜美。

B.《标准汉语》的主要读者对象是为英语国家的中国留学生子女及汉语爱好者编写的一套汉语学习课本。

C.人体皮肤流出的汗能否有效地蒸发,取决于周围空气的湿度。

D.浏览新闻是人们目前通过移动终端主要进行的活动,因此,各大门户网站纷纷推出具有自身特色的新闻客户端。

5.下列有关文学文化常识表述有误的一项是( )

A.是用最简要的文字,集中呈现最重要、最新鲜的新闻事实,揭示消息的要旨。

B.《藤野先生》是一篇小说,重于叙事,生动地记叙了作者在日本留学期间的几个生活片段,在质朴的叙述中随时挟带着精辟的议论,表达了作者炽热的爱国主义感情。

C.传记是记述人物生平事迹的作品,一般由他人记叙;自述生平的,称“自传”。

D.苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋文学家,书法家、画家。父为苏洵,弟为苏辙,父子三人并称“三苏”。

二、文言文阅读(共3小题,满分24分)

文言文阅读

庄周家贫

庄周家贫,故往贷粟①于监河侯。监河侯曰:“诺!我将得邑金②将贷子三百金可乎?”庄周忿然作色③曰:“周昨来,有中道④而呼。周顾视,车辙中有鲋鱼焉。周问之曰:‘鲋鱼来,子何为者耶?’对曰:‘我东海之波臣⑤也。君岂有斗升之水而活我哉?’周曰:‘诺!我且南游吴、越之王,激⑥西江之水而迎子,可乎?’鲋鱼忿然作色曰:‘吾失吾常与⑦,我无所处⑧。吾得斗升之水然⑨活耳。君乃言此,曾不如早索我于枯鱼之肆!’”

(选自《庄子·外物》)

①贷粟:借粮。②邑金:封地交纳的租税。③忿然作色:生气而变了脸色。④中道:道路中间。⑤波臣:水里的小人物。⑥激:引。⑦吾失吾常与:我失去曾经作伴的(水)。⑧处:安身之地。⑨然:乃,就。

6.用“/”给下列句子划分停顿。(断两处)

我将得邑金将贷子三百金可乎

7.解释下列句子中加下划线的词语。

①故往贷粟于监河侯 于:

②子何为者耶 何:

③君岂有斗升之水而活我哉 活:

④君乃言此 乃:

8.把下列句子翻译成现代汉语。

①吾得斗升之水然活耳。

②曾不如早索我于枯鱼之肆!

9.根据文章内容,概括监河侯的形象特点。

10.读完本文,你受到的最大的启示是什么?

阅读下面这首唐诗,回答问题。

晚春

韩愈

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆英无才思,惟解漫天作雪飞。

11.下面对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.一、二句展现了百花盛开,万紫千红,争芳斗艳的景象,写出了初春时节的生气。

B.三、四句生动描绘了朴素无华的杨花和榆荚,像飞雪一般漫天遍野地飘舞的景象。

C.诗歌语言优美,想象奇特,从花草树木的角度写对春天的留恋,读起来饶有趣味。

D.此诗熔景与理于一炉,诗人不写百花稀落、暮春凋零,情绪乐观向上,很有新意。

12.在诗人笔下,万物皆有情思。第二句中的“斗”字历来为人所称赞,请从炼字角度分析“斗”字的妙处。

13.古诗文默写; 阅读下面文字,在横线上填写相应的句子。

我国是诗的国都。古老的恋歌《子衿》中“青青子衿, ,纵我不往,子宁不嗣音?”给予人们对约会姑娘失落担忧的怜爱;无论如何,我们需敢于在春日里追求美好;因为《蒹葭》里给予我们方向,你看“蒹葭采采, 。所谓伊人,在水之涘”;柳宗元《小石潭记》中“青树翠蔓, ,参差披拂”给予我们生命丰盈;《望洞庭湖赠张丞相》中“ ,端居耻圣明”则给予我们对诗人渴望出仕而无人引荐落寞的叹息。

三、综合读写(共 6分)

为传承中国汉字文化,学校拟举办“片刻千载——甲骨文化展”。你和同学一起,积极投入布展准备。

14.第一展厅

甲骨文历史文化墙上有一段介绍语,请将空缺部分补充完整,注意语意连贯。

“一片甲骨惊天下,千年汉字贯古今。”① ?据说在清末,最早被河南村民找到,当作药材,后来人们在上面发现了甲骨文。研究表明,甲骨文中蕴含着思维特征:如“间(聞)”"字,表达的景象是月光从门缝透入;其具体的形象含义是“门缝”,抽象特征义则是“缝隙”。可见,② 。在千年文化进程中,先民不仅创造了文字,发展了思维,③ 。甲骨文书写所确立的字形特征和用笔规范,为后世书写确立了典范。此外,甲骨文字形方整、线条挺拔,曲直结合,也体现了华夏先祖④ 的性格特征。

15.第二展厅

“古”文字为何焕发“新”魅力?同学们对此颇为好奇。你搜集下列材料制成展板,准备为大家讲解。请从材料中再提炼两条信息,作为你的讲解要点。

[材料一]颁奖词:一片甲骨惊天下,百年研究气象新。倾心汉字源头,诠释文化根脉;“殷契文渊”铸平台,甲骨数据见“ 云端”。(摘自信阳电视网)

[材料二]新闻采访:甲骨文表情包设计者陈楠告诉记者,“经过创新设计的甲骨文创意产品,注重表现现代设计语境,甲骨文不再是神秘而古老的文化符号,而是流行时尚元素,是我们生活的一部分。”(摘自《河南商报》)

[材料三]网友评论:系列纪录片《“字”从遇见你》,每集一个字,只有四、五分钟,迎合当下人们只想看短视频的趋势。故事化讲述汉字的造型来源及文化发展,呈现汉字之美。(摘自知乎网)

要点①:智能时代的新技术,让甲骨文研究呈现新气象。

要点②:

要点③:

16.第三展厅

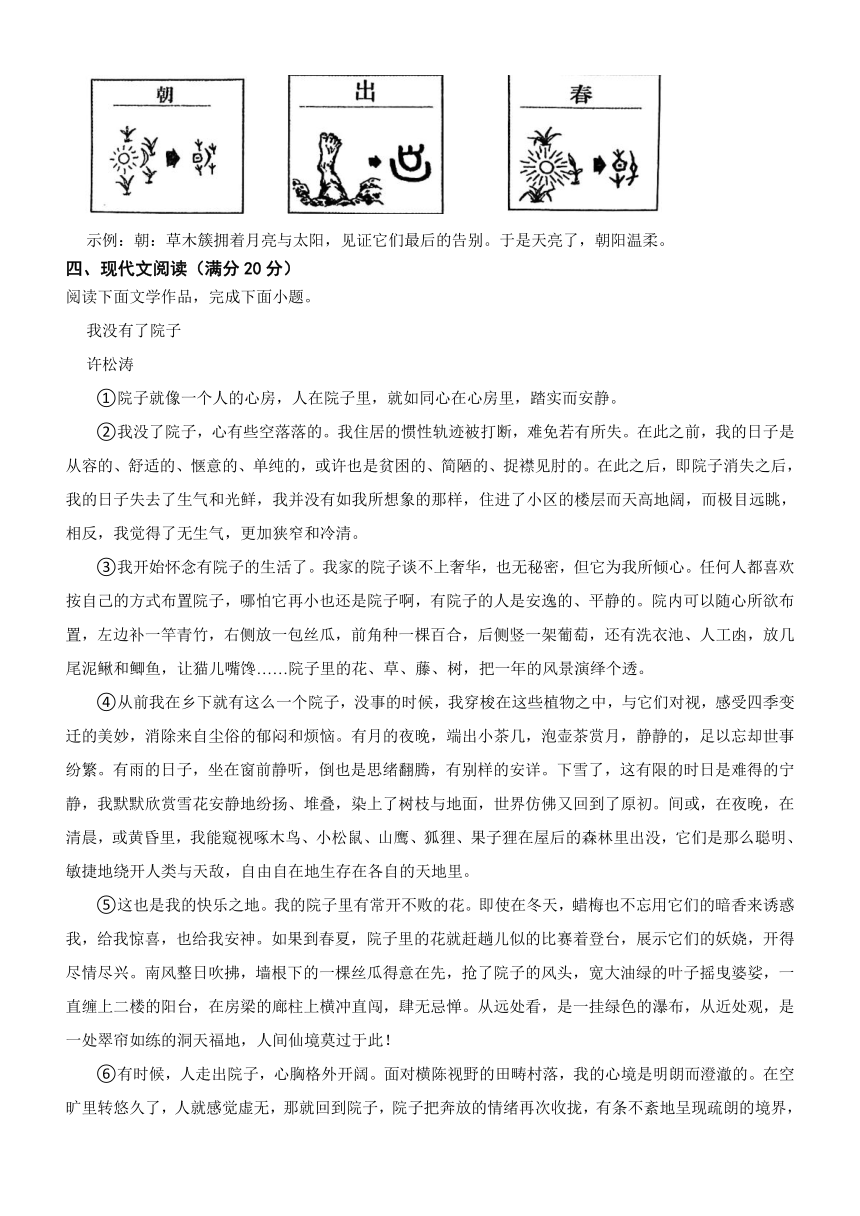

本展厅拟布置“字言字语”栏目,对甲骨文字加以生动解说。请在“出”“春”两字中选其一,仿照示例,写两句解说词。

示例:朝:草木簇拥着月亮与太阳,见证它们最后的告别。于是天亮了,朝阳温柔。

四、现代文阅读(满分20分)

阅读下面文学作品,完成下面小题。

我没有了院子

许松涛

①院子就像一个人的心房,人在院子里,就如同心在心房里,踏实而安静。

②我没了院子,心有些空落落的。我住居的惯性轨迹被打断,难免若有所失。在此之前,我的日子是从容的、舒适的、惬意的、单纯的,或许也是贫困的、简陋的、捉襟见肘的。在此之后,即院子消失之后,我的日子失去了生气和光鲜,我并没有如我所想象的那样,住进了小区的楼层而天高地阔,而极目远眺,相反,我觉得了无生气,更加狭窄和冷清。

③我开始怀念有院子的生活了。我家的院子谈不上奢华,也无秘密,但它为我所倾心。任何人都喜欢按自己的方式布置院子,哪怕它再小也还是院子啊,有院子的人是安逸的、平静的。院内可以随心所欲布置,左边补一竿青竹,右侧放一包丝瓜,前角种一棵百合,后侧竖一架葡萄,还有洗衣池、人工凼,放几尾泥鳅和鲫鱼,让猫儿嘴馋……院子里的花、草、藤、树,把一年的风景演绎个透。

④从前我在乡下就有这么一个院子,没事的时候,我穿梭在这些植物之中,与它们对视,感受四季变迁的美妙,消除来自尘俗的郁闷和烦恼。有月的夜晚,端出小茶几,泡壶茶赏月,静静的,足以忘却世事纷繁。有雨的日子,坐在窗前静听,倒也是思绪翻腾,有别样的安详。下雪了,这有限的时日是难得的宁静,我默默欣赏雪花安静地纷扬、堆叠,染上了树枝与地面,世界仿佛又回到了原初。间或,在夜晚,在清晨,或黄昏里,我能窥视啄木鸟、小松鼠、山鹰、狐狸、果子狸在屋后的森林里出没,它们是那么聪明、敏捷地绕开人类与天敌,自由自在地生存在各自的天地里。

⑤这也是我的快乐之地。我的院子里有常开不败的花。即使在冬天,蜡梅也不忘用它们的暗香来诱惑我,给我惊喜,也给我安神。如果到春夏,院子里的花就赶趟儿似的比赛着登台,展示它们的妖娆,开得尽情尽兴。南风整日吹拂,墙根下的一棵丝瓜得意在先,抢了院子的风头,宽大油绿的叶子摇曳婆娑,一直缠上二楼的阳台,在房梁的廊柱上横冲直闯,肆无忌惮。从远处看,是一挂绿色的瀑布,从近处观,是一处翠帘如练的洞天福地,人间仙境莫过于此!

⑥有时候,人走出院子,心胸格外开阔。面对横陈视野的田畴村落,我的心境是明朗而澄澈的。在空旷里转悠久了,人就感觉虚无,那就回到院子,院子把奔放的情绪再次收拢,有条不紊地呈现疏朗的境界,一下子就把人的魂给安定住了。人经过院子的情绪过渡,进入屋子,或者来到书房,身心都得到了调剂与放松。我在想,如果没有院子,人一走出或走进屋子,那是多么生硬和干瘪,一点雅致的情致都挑逗不起来。

⑦我很久没有走进院子的那种感觉了。我只能如更多的人一样,俯瞰那些高高的楼群。而有院子的人,是如今的大户豪门,他们有足够的实力让自己过得舒适惬意,院子里有狼狗、藏獒做他们的保安和伙伴,有监控摄像头,有价格不菲的奇花异草和果木,有假山池沼,有巨石盆景。院子,是他们的体面生活的一个侧影,我曾经惊叹过这样的院落,而这样的院子的门即使在深巷中也常常紧闭。

⑧而更多的人都如我一样仓皇地搬进了小区房子。邻居们都在抓阄儿时分散了,除非在嫁娶或办丧事时才有重见老面孔的机会,村里的人过着过着也就渐渐忘记了,记不清邻里的门是哪一扇了,而下辈子的娃娃像春笋冒出来,地地道道地过起了城里人的日子,他们不知道祖辈的农具叫啥名、怎么用,他们一出生就是个市民,已经汇入了汹涌的城市生活之流。

⑨我是他们的旁观者,我一直与他们共呼吸多年。现在,我们都失去了自家的院子,都不再奢望还有院子来参与我们的生活,除非在梦里见一见。(有改动)

17.速读文本,梳理“我”有院子时的生活和感受,补全思维导图。

18.品味下面句子,按要求作答。

南风整日吹拂,墙根下的一棵丝瓜得意在先,抢了院子的风头,宽大油绿的叶子摇曳婆娑,一直缠上二楼的阳台,在房梁的廊柱上横冲直闯,肆无忌惮。(赏析)

19.第②段和第⑦段都写到了“舒适”和“惬意”,请简要分析其用意。

20.某杂志准备刊登此文,你认为下面哪个栏目更加适合?请结合文意加以阐述。

A巧撷人事 B.情寄风物 C.哲思人生 D.游历山川

阅读下面的实用类文本,完成各题。

我们真的在乎隐私吗?

人对自己的隐私敏感不敏感,其实是关于优先权的问题。简单来说,就是当你面临抉择而必须放弃生命的某些选项时,会被你优先放弃的是什么?或者反过来说,你誓死捍卫的又是什么?对大多数人来说,显然不太可能放弃收入、房产等最核心的、有巨大价值的事物,因为相比这些,隐私确实算不上什么特别敏感的东西。

尽管大家谈起大数据之恶都头头是道,却依然在用要验证手机号的云盘、要同意各种注册协议的 App。我们真的会誓死捍卫那些购物记录、网页搜索记录和打车记录里的隐私吗?事实上并不会,那时我们只会说“因为没得选”,我们都是“被自愿”的——如果不去提供那些个人信息,很多服务和资源就用不了,那实在太不方便了。所以这么看来,其实互联网大佬说的“用隐私交换便捷”并没有错啊。我们真的没得选吗?当然有,但我们不愿意去牺牲那些“被绑架了的便利”。

人们会誓死捍卫的事物里包括隐私吗?我觉得不会。真正特别在乎隐私的人一定会跟大数据算法说不的。我之前认识一个女孩,决定停用脸书的理由就是被吓到了。她是个“ 90后”,因为本身发量稀少,有一次去搜索了一下某个牌子的“生发养护”系列。自此之后,脸书就开始时不时地给她推送与“防止脱发”“摆脱秃顶困扰”有关的广告,最离谱的一次是给她推送了某家诊所“植发特惠”的拼团优惠活动。她觉得忍无可忍,好像最见不得人的秘密都被大数据一眼看穿。“只要我一打开脸书,就看到那些广告有意无意地出现。”

这种毫无安全感的状态会让一些人心惊胆战,但另一些人则觉得,这不过就是算法嘛,是数字化生存环境下的常态,没有什么大不了。

所以,其实重点是,我们究竟怎样去理解隐私这件事?我们为自己设定的“他人与我”“公领域与私领域”的边界又在哪里?

这实际上跟科技、数据乃至生活便利关系都不大,而是来源于人们内心根深蒂固的观念。比如一个习惯于去检查伴侣手机的人,不会认为这是在侵犯对方的隐私,反而认为无条件的信任本该如此;比如做不到去为孩子保留隐私空间的父母,不会认为未成年的孩子也是独立个体,应该拥有自己的隐私,而是觉得我这还不都是为了孩子;再比如,可以随时把群聊天记录发到网上的人,不会觉得这样的举动本身已构成公共事件,需要征求当事者的同意,而是会觉得这只是我的私人行为,和我发朋友圈晒个娃同理。

十多年前,梁文道就写过,这么多家长把两三个月大的小孩光屁股的照片发到微博上,有没有想过孩子长大后可能并不喜欢自己这些照片一辈子跟着自己。特别是当这些模糊了隐私边界的平台早已成为人们生活的一部分时,隐私也变成某种展览,大家都习惯于摊开自己的隐私。

与此同时,在法律与道德层面,民众也很茫然,因为并没有足够的规范和指引,去限制技术对隐私无限度的入侵。

就拿人们在互联网上的行为数据该归谁所有这件事来说,本身就是极为庞大而艰巨的议题。

从 20世纪90年代开始,德国联邦宪法法院就有一个判决叫“信息自决权”。

这当然源于欧洲对“个人权利”悠久的讨论与重视,当“个人被保护免受个人数据的无限收集、储存、使用和传递时”,也就应了大数据时代的客观现实,把“所有能够直接或间接识别自然人的信息资料”纳入保护范围。

大数据最后用来做什么,其实还是由人决定的。

而如果一个社会中,人们普遍认为隐私是关乎最基本的价值与尊严的事物,那就自然会想方设法去捍卫它,为“私领域”设下防线甚至提案立法。

有一种说法是,中国人向来不会处理“私领域”的事物。譬如在处理一些重要纠纷时,与其面对面商讨,还不如去找个中间人调解行之有效。这大概和中国文化向来不太鼓励个人情感表达有关,把“个人对个人”的私事转变为群体事务的习惯渗透在中国社会生活的方方面面。

但其实传统中的“无私”,是因儒家文化中的“君子”向来要求光明磊落,倒并不是鼓励人们都不去维护自己的“私领域”。

中国传统中的公私分野确实和西方不在一个系统里,所以给人感觉中国人从升学工作到相亲结婚、头胎二胎都有一大堆人关心得不得了。人与人模糊的边界感,也就难免导致大家都不太重视隐私。

不过换一种角度看,大概还是因为国人在本来就已经挺混乱的价值排序里塞进了太多比隐私更重要的事。反之,如果隐私是属于同心圆里核心的那部分,那么你自然会做出很多不同的选择。所以不存在什么敏感不敏感,关键还是看重要不重要。

21. 下列对“对隐私敏感不敏感,其实是关于优先权的问题”的理解,表述有误的一项是( )

A.优先权的问题是关于优先放弃什么,或者誓死捍卫什么的问题。

B.在最核心的、有巨大价值的事物面前,多数人的隐私算不上特别敏感的东西。

C.在隐私保护和购物的方便之间,人们真的“被自愿”会放弃“被绑架了的便利”。

D.尽管要捍卫的事物里包括隐私,但在数字化生存环境下的常态是人会优先放弃隐私的保护。

22. 下列关于“应该怎样去理解隐私”的说法与作者观点不一致的一项是( )

A.理解隐私必须首先确定“公领域与私领域”的边界。

B.隐私边界的确定其实受人们内心根深蒂固的观念的影响。

C.为“私领域”设下防线甚至立法,人们才会普遍认识到隐私是关乎最基本的价值与尊严的事物。

D.从法律与道德层面看,民众缺少规范和指引,对如何限制技术对隐私无限度的入侵感到困惑。

23. 请简要概括作者认为中国人向来不会处理“私领域”的事物的原因。

五、作文(共40分)

24.作文。

曾经以为,有些存在,纯属多余。比如一句简单重复的话语,一件看似平常的小事,甚至,无足轻重的自己……后来,时间慢慢告诉你,有些存在,隐藏着价值,从不多余。

请以“原来并不多余”为题,写一篇记叙文。

要求:①内容具体,有真情实感。②不少于 600字。③文中不得透露个人相关信息。

答案解析部分

1.C

2.A

3.D

4.C

5.B

6.我将得邑金/将贷子三百金/可乎

7.向;什么;使……活;竟然,却

8.①我只要能得到一升半斗的水,就能活下去。

②还不如早一点到干鱼市场来找我。

9.见难不助,却用空话骗人,十分虚伪。

10.不切实际的空话无用而可笑,它解决不了任何问题。

11.A

12.“斗”字运用了拟人的修辞方法,将花木人格化,生动形象地写出晚春时节花草树木竞相开花,争奇斗艳的美丽景象,表达作者对春天珍惜留恋之情。

13.悠悠我心;白露未已;蒙络摇缀;欲济无舟楫

14.甲骨文是如何被发现的呢;甲骨文中蕴含具体与抽象思维特征;还为后世书写确立了典范;刚直与委曲并存

15.创新时代的表情包,让甲骨文充满时尚元素;故事化的短视频, 让甲骨文展现汉字之美

16.示例:一只脚从凹处伸出,而又超过凹处,代表着超越。

示例:花草围绕着太阳,吸收着太阳的光与热,开始茁长成长。

17.布置院子;默赏飞雪;闲适恬淡;冬天蜡梅吐香

18.运用拟人的修辞手法,生动形象地写出了丝瓜在南风吹拂下肆意生长的情态,表达了作者的欣喜之情。

19.第②段的“舒适”和“惬意”,是回忆“我”拥有院子时美好的感觉,和现在没有院子形成对比。第⑦段是作者感叹搬进高楼后,只有富贵人家才拥有院子,更是突出了院子在作者心中的地位。

20.我认为“B.情寄风物”更适合。本文写了“我”有院子时的生活和感受:安逸平静、闲适恬淡,花给“我”惊喜,也给“我”安神等。本文重在阐述作者对院子的钟情,并感慨城市化进程中院子的奢侈。作者寄情于院子,和“情寄风物”相符合。

21.C

22.C

23.①中国文化习惯将私事群体化(不鼓励个人情感表达),讲求“无私”;传统中公私分野,人与人边界感模糊;②价值观混乱,认为有比隐私更有价值更重要的东西。

24.原来并不多余

在人生的长河中,我们总会在某个时刻觉得某些事物或是自己是多余的,仿佛它们并无实际意义,只是平添烦恼与负担。然而,随着岁月的流逝,我们终会发现,原来那些看似多余的存在,都有着它们不可替代的价值。

记得那是一个寒冷的冬日,我和母亲一起整理家中的旧物。在一堆杂物中,我发现了一本破旧的日记本,封面已经泛黄,边缘也磨损得不成样子。我随手翻阅了几页,里面记录的都是我儿时的一些琐事,还有一些现在看来十分幼稚的想法。我不禁哑然失笑,觉得这些东西留着也没什么用,便打算将它们扔掉。

母亲见状,却从我手中夺过了日记本,她轻轻地抚摸着封面,眼神中流露出一种难以言喻的温柔。“孩子,这些东西可不能扔啊。”她说道,“它们记录着你的成长,是你曾经存在过的证明。”我愣住了,心中涌起一股莫名的感动。原来,这些在我看来多余的旧物,却是母亲心中的珍宝,它们承载着母亲对我深深的爱与怀念。

又想起有一次,我在学校里参加了一个社团活动,需要准备一段朗诵表演。我选了又选,最终选定了一篇在我看来十分完美的文章。然而,在排练的过程中,我总感觉文章中的某句话有些多余,与整体内容不太协调。我想去掉它,但又怕破坏了文章的完整性。于是,我找到了指导老师请教。

老师听了我的困惑后,微笑着说:“这句话看似多余,但其实它起着承上启下的作用,如果去掉了,整篇文章就会显得突兀。”我恍然大悟,原来每一句话、每一个字都有其存在的意义,它们共同构成了一个完整的故事。

生活中,我们总习惯忽略那些看似微不足道的事物,认为它们多余且无用。然而,正是这些平凡而细小的存在,构成了我们丰富多彩的生活。它们或许并不显眼,但却在默默地发挥着自己的作用,让我们的世界变得更加美好。原来,它们并不多余。

语文开学试卷

一、(10分)

1.下列加点词语字音、字形不正确的一项是( )

A.撺掇(cuān) 羁绊(jī) 沟壑(hè) 人情世(shì)故

B.劫难(jié) 缄默(jiān) 蛮横(hèng) 挑拨(bō)离间

C.矗(zhù)立 驰骋(chěng) 演绎(yì) 阳逢阴违(féng)

D.浮躁(zào) 缅怀(miǎn) 萦(yíng)绕 漫不经心(màn)

2.下列词语中有错别字的一项是()

A.融化暄嚷 B.邀请凋零 C.想像枯燥 D.鸭蹼窥探

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是( )

A.这个小山村的夜里,总有一些不可捉摸的声响。

B.在旧社会,沉重的苛捐杂税压得百姓们喘不过气来。

C.同学们劳动了一天,天一黑就都酣然入梦了。

D.小明是我们的班长,他每天都要处理很多班级事务,真是鞠躬尽瘁,死而后已啊!

4.下列句子没有语病的一项是( )

A.生物学家通过对舌苔上味蕾的研究,终于回答清楚了我们吃有些食物时为什么会觉得食物味道鲜美。

B.《标准汉语》的主要读者对象是为英语国家的中国留学生子女及汉语爱好者编写的一套汉语学习课本。

C.人体皮肤流出的汗能否有效地蒸发,取决于周围空气的湿度。

D.浏览新闻是人们目前通过移动终端主要进行的活动,因此,各大门户网站纷纷推出具有自身特色的新闻客户端。

5.下列有关文学文化常识表述有误的一项是( )

A.是用最简要的文字,集中呈现最重要、最新鲜的新闻事实,揭示消息的要旨。

B.《藤野先生》是一篇小说,重于叙事,生动地记叙了作者在日本留学期间的几个生活片段,在质朴的叙述中随时挟带着精辟的议论,表达了作者炽热的爱国主义感情。

C.传记是记述人物生平事迹的作品,一般由他人记叙;自述生平的,称“自传”。

D.苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋文学家,书法家、画家。父为苏洵,弟为苏辙,父子三人并称“三苏”。

二、文言文阅读(共3小题,满分24分)

文言文阅读

庄周家贫

庄周家贫,故往贷粟①于监河侯。监河侯曰:“诺!我将得邑金②将贷子三百金可乎?”庄周忿然作色③曰:“周昨来,有中道④而呼。周顾视,车辙中有鲋鱼焉。周问之曰:‘鲋鱼来,子何为者耶?’对曰:‘我东海之波臣⑤也。君岂有斗升之水而活我哉?’周曰:‘诺!我且南游吴、越之王,激⑥西江之水而迎子,可乎?’鲋鱼忿然作色曰:‘吾失吾常与⑦,我无所处⑧。吾得斗升之水然⑨活耳。君乃言此,曾不如早索我于枯鱼之肆!’”

(选自《庄子·外物》)

①贷粟:借粮。②邑金:封地交纳的租税。③忿然作色:生气而变了脸色。④中道:道路中间。⑤波臣:水里的小人物。⑥激:引。⑦吾失吾常与:我失去曾经作伴的(水)。⑧处:安身之地。⑨然:乃,就。

6.用“/”给下列句子划分停顿。(断两处)

我将得邑金将贷子三百金可乎

7.解释下列句子中加下划线的词语。

①故往贷粟于监河侯 于:

②子何为者耶 何:

③君岂有斗升之水而活我哉 活:

④君乃言此 乃:

8.把下列句子翻译成现代汉语。

①吾得斗升之水然活耳。

②曾不如早索我于枯鱼之肆!

9.根据文章内容,概括监河侯的形象特点。

10.读完本文,你受到的最大的启示是什么?

阅读下面这首唐诗,回答问题。

晚春

韩愈

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆英无才思,惟解漫天作雪飞。

11.下面对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.一、二句展现了百花盛开,万紫千红,争芳斗艳的景象,写出了初春时节的生气。

B.三、四句生动描绘了朴素无华的杨花和榆荚,像飞雪一般漫天遍野地飘舞的景象。

C.诗歌语言优美,想象奇特,从花草树木的角度写对春天的留恋,读起来饶有趣味。

D.此诗熔景与理于一炉,诗人不写百花稀落、暮春凋零,情绪乐观向上,很有新意。

12.在诗人笔下,万物皆有情思。第二句中的“斗”字历来为人所称赞,请从炼字角度分析“斗”字的妙处。

13.古诗文默写; 阅读下面文字,在横线上填写相应的句子。

我国是诗的国都。古老的恋歌《子衿》中“青青子衿, ,纵我不往,子宁不嗣音?”给予人们对约会姑娘失落担忧的怜爱;无论如何,我们需敢于在春日里追求美好;因为《蒹葭》里给予我们方向,你看“蒹葭采采, 。所谓伊人,在水之涘”;柳宗元《小石潭记》中“青树翠蔓, ,参差披拂”给予我们生命丰盈;《望洞庭湖赠张丞相》中“ ,端居耻圣明”则给予我们对诗人渴望出仕而无人引荐落寞的叹息。

三、综合读写(共 6分)

为传承中国汉字文化,学校拟举办“片刻千载——甲骨文化展”。你和同学一起,积极投入布展准备。

14.第一展厅

甲骨文历史文化墙上有一段介绍语,请将空缺部分补充完整,注意语意连贯。

“一片甲骨惊天下,千年汉字贯古今。”① ?据说在清末,最早被河南村民找到,当作药材,后来人们在上面发现了甲骨文。研究表明,甲骨文中蕴含着思维特征:如“间(聞)”"字,表达的景象是月光从门缝透入;其具体的形象含义是“门缝”,抽象特征义则是“缝隙”。可见,② 。在千年文化进程中,先民不仅创造了文字,发展了思维,③ 。甲骨文书写所确立的字形特征和用笔规范,为后世书写确立了典范。此外,甲骨文字形方整、线条挺拔,曲直结合,也体现了华夏先祖④ 的性格特征。

15.第二展厅

“古”文字为何焕发“新”魅力?同学们对此颇为好奇。你搜集下列材料制成展板,准备为大家讲解。请从材料中再提炼两条信息,作为你的讲解要点。

[材料一]颁奖词:一片甲骨惊天下,百年研究气象新。倾心汉字源头,诠释文化根脉;“殷契文渊”铸平台,甲骨数据见“ 云端”。(摘自信阳电视网)

[材料二]新闻采访:甲骨文表情包设计者陈楠告诉记者,“经过创新设计的甲骨文创意产品,注重表现现代设计语境,甲骨文不再是神秘而古老的文化符号,而是流行时尚元素,是我们生活的一部分。”(摘自《河南商报》)

[材料三]网友评论:系列纪录片《“字”从遇见你》,每集一个字,只有四、五分钟,迎合当下人们只想看短视频的趋势。故事化讲述汉字的造型来源及文化发展,呈现汉字之美。(摘自知乎网)

要点①:智能时代的新技术,让甲骨文研究呈现新气象。

要点②:

要点③:

16.第三展厅

本展厅拟布置“字言字语”栏目,对甲骨文字加以生动解说。请在“出”“春”两字中选其一,仿照示例,写两句解说词。

示例:朝:草木簇拥着月亮与太阳,见证它们最后的告别。于是天亮了,朝阳温柔。

四、现代文阅读(满分20分)

阅读下面文学作品,完成下面小题。

我没有了院子

许松涛

①院子就像一个人的心房,人在院子里,就如同心在心房里,踏实而安静。

②我没了院子,心有些空落落的。我住居的惯性轨迹被打断,难免若有所失。在此之前,我的日子是从容的、舒适的、惬意的、单纯的,或许也是贫困的、简陋的、捉襟见肘的。在此之后,即院子消失之后,我的日子失去了生气和光鲜,我并没有如我所想象的那样,住进了小区的楼层而天高地阔,而极目远眺,相反,我觉得了无生气,更加狭窄和冷清。

③我开始怀念有院子的生活了。我家的院子谈不上奢华,也无秘密,但它为我所倾心。任何人都喜欢按自己的方式布置院子,哪怕它再小也还是院子啊,有院子的人是安逸的、平静的。院内可以随心所欲布置,左边补一竿青竹,右侧放一包丝瓜,前角种一棵百合,后侧竖一架葡萄,还有洗衣池、人工凼,放几尾泥鳅和鲫鱼,让猫儿嘴馋……院子里的花、草、藤、树,把一年的风景演绎个透。

④从前我在乡下就有这么一个院子,没事的时候,我穿梭在这些植物之中,与它们对视,感受四季变迁的美妙,消除来自尘俗的郁闷和烦恼。有月的夜晚,端出小茶几,泡壶茶赏月,静静的,足以忘却世事纷繁。有雨的日子,坐在窗前静听,倒也是思绪翻腾,有别样的安详。下雪了,这有限的时日是难得的宁静,我默默欣赏雪花安静地纷扬、堆叠,染上了树枝与地面,世界仿佛又回到了原初。间或,在夜晚,在清晨,或黄昏里,我能窥视啄木鸟、小松鼠、山鹰、狐狸、果子狸在屋后的森林里出没,它们是那么聪明、敏捷地绕开人类与天敌,自由自在地生存在各自的天地里。

⑤这也是我的快乐之地。我的院子里有常开不败的花。即使在冬天,蜡梅也不忘用它们的暗香来诱惑我,给我惊喜,也给我安神。如果到春夏,院子里的花就赶趟儿似的比赛着登台,展示它们的妖娆,开得尽情尽兴。南风整日吹拂,墙根下的一棵丝瓜得意在先,抢了院子的风头,宽大油绿的叶子摇曳婆娑,一直缠上二楼的阳台,在房梁的廊柱上横冲直闯,肆无忌惮。从远处看,是一挂绿色的瀑布,从近处观,是一处翠帘如练的洞天福地,人间仙境莫过于此!

⑥有时候,人走出院子,心胸格外开阔。面对横陈视野的田畴村落,我的心境是明朗而澄澈的。在空旷里转悠久了,人就感觉虚无,那就回到院子,院子把奔放的情绪再次收拢,有条不紊地呈现疏朗的境界,一下子就把人的魂给安定住了。人经过院子的情绪过渡,进入屋子,或者来到书房,身心都得到了调剂与放松。我在想,如果没有院子,人一走出或走进屋子,那是多么生硬和干瘪,一点雅致的情致都挑逗不起来。

⑦我很久没有走进院子的那种感觉了。我只能如更多的人一样,俯瞰那些高高的楼群。而有院子的人,是如今的大户豪门,他们有足够的实力让自己过得舒适惬意,院子里有狼狗、藏獒做他们的保安和伙伴,有监控摄像头,有价格不菲的奇花异草和果木,有假山池沼,有巨石盆景。院子,是他们的体面生活的一个侧影,我曾经惊叹过这样的院落,而这样的院子的门即使在深巷中也常常紧闭。

⑧而更多的人都如我一样仓皇地搬进了小区房子。邻居们都在抓阄儿时分散了,除非在嫁娶或办丧事时才有重见老面孔的机会,村里的人过着过着也就渐渐忘记了,记不清邻里的门是哪一扇了,而下辈子的娃娃像春笋冒出来,地地道道地过起了城里人的日子,他们不知道祖辈的农具叫啥名、怎么用,他们一出生就是个市民,已经汇入了汹涌的城市生活之流。

⑨我是他们的旁观者,我一直与他们共呼吸多年。现在,我们都失去了自家的院子,都不再奢望还有院子来参与我们的生活,除非在梦里见一见。(有改动)

17.速读文本,梳理“我”有院子时的生活和感受,补全思维导图。

18.品味下面句子,按要求作答。

南风整日吹拂,墙根下的一棵丝瓜得意在先,抢了院子的风头,宽大油绿的叶子摇曳婆娑,一直缠上二楼的阳台,在房梁的廊柱上横冲直闯,肆无忌惮。(赏析)

19.第②段和第⑦段都写到了“舒适”和“惬意”,请简要分析其用意。

20.某杂志准备刊登此文,你认为下面哪个栏目更加适合?请结合文意加以阐述。

A巧撷人事 B.情寄风物 C.哲思人生 D.游历山川

阅读下面的实用类文本,完成各题。

我们真的在乎隐私吗?

人对自己的隐私敏感不敏感,其实是关于优先权的问题。简单来说,就是当你面临抉择而必须放弃生命的某些选项时,会被你优先放弃的是什么?或者反过来说,你誓死捍卫的又是什么?对大多数人来说,显然不太可能放弃收入、房产等最核心的、有巨大价值的事物,因为相比这些,隐私确实算不上什么特别敏感的东西。

尽管大家谈起大数据之恶都头头是道,却依然在用要验证手机号的云盘、要同意各种注册协议的 App。我们真的会誓死捍卫那些购物记录、网页搜索记录和打车记录里的隐私吗?事实上并不会,那时我们只会说“因为没得选”,我们都是“被自愿”的——如果不去提供那些个人信息,很多服务和资源就用不了,那实在太不方便了。所以这么看来,其实互联网大佬说的“用隐私交换便捷”并没有错啊。我们真的没得选吗?当然有,但我们不愿意去牺牲那些“被绑架了的便利”。

人们会誓死捍卫的事物里包括隐私吗?我觉得不会。真正特别在乎隐私的人一定会跟大数据算法说不的。我之前认识一个女孩,决定停用脸书的理由就是被吓到了。她是个“ 90后”,因为本身发量稀少,有一次去搜索了一下某个牌子的“生发养护”系列。自此之后,脸书就开始时不时地给她推送与“防止脱发”“摆脱秃顶困扰”有关的广告,最离谱的一次是给她推送了某家诊所“植发特惠”的拼团优惠活动。她觉得忍无可忍,好像最见不得人的秘密都被大数据一眼看穿。“只要我一打开脸书,就看到那些广告有意无意地出现。”

这种毫无安全感的状态会让一些人心惊胆战,但另一些人则觉得,这不过就是算法嘛,是数字化生存环境下的常态,没有什么大不了。

所以,其实重点是,我们究竟怎样去理解隐私这件事?我们为自己设定的“他人与我”“公领域与私领域”的边界又在哪里?

这实际上跟科技、数据乃至生活便利关系都不大,而是来源于人们内心根深蒂固的观念。比如一个习惯于去检查伴侣手机的人,不会认为这是在侵犯对方的隐私,反而认为无条件的信任本该如此;比如做不到去为孩子保留隐私空间的父母,不会认为未成年的孩子也是独立个体,应该拥有自己的隐私,而是觉得我这还不都是为了孩子;再比如,可以随时把群聊天记录发到网上的人,不会觉得这样的举动本身已构成公共事件,需要征求当事者的同意,而是会觉得这只是我的私人行为,和我发朋友圈晒个娃同理。

十多年前,梁文道就写过,这么多家长把两三个月大的小孩光屁股的照片发到微博上,有没有想过孩子长大后可能并不喜欢自己这些照片一辈子跟着自己。特别是当这些模糊了隐私边界的平台早已成为人们生活的一部分时,隐私也变成某种展览,大家都习惯于摊开自己的隐私。

与此同时,在法律与道德层面,民众也很茫然,因为并没有足够的规范和指引,去限制技术对隐私无限度的入侵。

就拿人们在互联网上的行为数据该归谁所有这件事来说,本身就是极为庞大而艰巨的议题。

从 20世纪90年代开始,德国联邦宪法法院就有一个判决叫“信息自决权”。

这当然源于欧洲对“个人权利”悠久的讨论与重视,当“个人被保护免受个人数据的无限收集、储存、使用和传递时”,也就应了大数据时代的客观现实,把“所有能够直接或间接识别自然人的信息资料”纳入保护范围。

大数据最后用来做什么,其实还是由人决定的。

而如果一个社会中,人们普遍认为隐私是关乎最基本的价值与尊严的事物,那就自然会想方设法去捍卫它,为“私领域”设下防线甚至提案立法。

有一种说法是,中国人向来不会处理“私领域”的事物。譬如在处理一些重要纠纷时,与其面对面商讨,还不如去找个中间人调解行之有效。这大概和中国文化向来不太鼓励个人情感表达有关,把“个人对个人”的私事转变为群体事务的习惯渗透在中国社会生活的方方面面。

但其实传统中的“无私”,是因儒家文化中的“君子”向来要求光明磊落,倒并不是鼓励人们都不去维护自己的“私领域”。

中国传统中的公私分野确实和西方不在一个系统里,所以给人感觉中国人从升学工作到相亲结婚、头胎二胎都有一大堆人关心得不得了。人与人模糊的边界感,也就难免导致大家都不太重视隐私。

不过换一种角度看,大概还是因为国人在本来就已经挺混乱的价值排序里塞进了太多比隐私更重要的事。反之,如果隐私是属于同心圆里核心的那部分,那么你自然会做出很多不同的选择。所以不存在什么敏感不敏感,关键还是看重要不重要。

21. 下列对“对隐私敏感不敏感,其实是关于优先权的问题”的理解,表述有误的一项是( )

A.优先权的问题是关于优先放弃什么,或者誓死捍卫什么的问题。

B.在最核心的、有巨大价值的事物面前,多数人的隐私算不上特别敏感的东西。

C.在隐私保护和购物的方便之间,人们真的“被自愿”会放弃“被绑架了的便利”。

D.尽管要捍卫的事物里包括隐私,但在数字化生存环境下的常态是人会优先放弃隐私的保护。

22. 下列关于“应该怎样去理解隐私”的说法与作者观点不一致的一项是( )

A.理解隐私必须首先确定“公领域与私领域”的边界。

B.隐私边界的确定其实受人们内心根深蒂固的观念的影响。

C.为“私领域”设下防线甚至立法,人们才会普遍认识到隐私是关乎最基本的价值与尊严的事物。

D.从法律与道德层面看,民众缺少规范和指引,对如何限制技术对隐私无限度的入侵感到困惑。

23. 请简要概括作者认为中国人向来不会处理“私领域”的事物的原因。

五、作文(共40分)

24.作文。

曾经以为,有些存在,纯属多余。比如一句简单重复的话语,一件看似平常的小事,甚至,无足轻重的自己……后来,时间慢慢告诉你,有些存在,隐藏着价值,从不多余。

请以“原来并不多余”为题,写一篇记叙文。

要求:①内容具体,有真情实感。②不少于 600字。③文中不得透露个人相关信息。

答案解析部分

1.C

2.A

3.D

4.C

5.B

6.我将得邑金/将贷子三百金/可乎

7.向;什么;使……活;竟然,却

8.①我只要能得到一升半斗的水,就能活下去。

②还不如早一点到干鱼市场来找我。

9.见难不助,却用空话骗人,十分虚伪。

10.不切实际的空话无用而可笑,它解决不了任何问题。

11.A

12.“斗”字运用了拟人的修辞方法,将花木人格化,生动形象地写出晚春时节花草树木竞相开花,争奇斗艳的美丽景象,表达作者对春天珍惜留恋之情。

13.悠悠我心;白露未已;蒙络摇缀;欲济无舟楫

14.甲骨文是如何被发现的呢;甲骨文中蕴含具体与抽象思维特征;还为后世书写确立了典范;刚直与委曲并存

15.创新时代的表情包,让甲骨文充满时尚元素;故事化的短视频, 让甲骨文展现汉字之美

16.示例:一只脚从凹处伸出,而又超过凹处,代表着超越。

示例:花草围绕着太阳,吸收着太阳的光与热,开始茁长成长。

17.布置院子;默赏飞雪;闲适恬淡;冬天蜡梅吐香

18.运用拟人的修辞手法,生动形象地写出了丝瓜在南风吹拂下肆意生长的情态,表达了作者的欣喜之情。

19.第②段的“舒适”和“惬意”,是回忆“我”拥有院子时美好的感觉,和现在没有院子形成对比。第⑦段是作者感叹搬进高楼后,只有富贵人家才拥有院子,更是突出了院子在作者心中的地位。

20.我认为“B.情寄风物”更适合。本文写了“我”有院子时的生活和感受:安逸平静、闲适恬淡,花给“我”惊喜,也给“我”安神等。本文重在阐述作者对院子的钟情,并感慨城市化进程中院子的奢侈。作者寄情于院子,和“情寄风物”相符合。

21.C

22.C

23.①中国文化习惯将私事群体化(不鼓励个人情感表达),讲求“无私”;传统中公私分野,人与人边界感模糊;②价值观混乱,认为有比隐私更有价值更重要的东西。

24.原来并不多余

在人生的长河中,我们总会在某个时刻觉得某些事物或是自己是多余的,仿佛它们并无实际意义,只是平添烦恼与负担。然而,随着岁月的流逝,我们终会发现,原来那些看似多余的存在,都有着它们不可替代的价值。

记得那是一个寒冷的冬日,我和母亲一起整理家中的旧物。在一堆杂物中,我发现了一本破旧的日记本,封面已经泛黄,边缘也磨损得不成样子。我随手翻阅了几页,里面记录的都是我儿时的一些琐事,还有一些现在看来十分幼稚的想法。我不禁哑然失笑,觉得这些东西留着也没什么用,便打算将它们扔掉。

母亲见状,却从我手中夺过了日记本,她轻轻地抚摸着封面,眼神中流露出一种难以言喻的温柔。“孩子,这些东西可不能扔啊。”她说道,“它们记录着你的成长,是你曾经存在过的证明。”我愣住了,心中涌起一股莫名的感动。原来,这些在我看来多余的旧物,却是母亲心中的珍宝,它们承载着母亲对我深深的爱与怀念。

又想起有一次,我在学校里参加了一个社团活动,需要准备一段朗诵表演。我选了又选,最终选定了一篇在我看来十分完美的文章。然而,在排练的过程中,我总感觉文章中的某句话有些多余,与整体内容不太协调。我想去掉它,但又怕破坏了文章的完整性。于是,我找到了指导老师请教。

老师听了我的困惑后,微笑着说:“这句话看似多余,但其实它起着承上启下的作用,如果去掉了,整篇文章就会显得突兀。”我恍然大悟,原来每一句话、每一个字都有其存在的意义,它们共同构成了一个完整的故事。

生活中,我们总习惯忽略那些看似微不足道的事物,认为它们多余且无用。然而,正是这些平凡而细小的存在,构成了我们丰富多彩的生活。它们或许并不显眼,但却在默默地发挥着自己的作用,让我们的世界变得更加美好。原来,它们并不多余。

同课章节目录