初中数学人教版八年级下册 17.1.1 《勾股定理》第二课时:勾股定理的实际应用 教学设计

文档属性

| 名称 | 初中数学人教版八年级下册 17.1.1 《勾股定理》第二课时:勾股定理的实际应用 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 60.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 15:58:09 | ||

图片预览

文档简介

第十七章勾股定理

17.1.1《勾股定理》

第二课时:勾股定理的实际应用 教学设计

一、教学目标

知识目标

1.学生能够熟练运用勾股定理解决有关直角三角形的简单实际问题,准确计算直角三角形的边长,能根据已知条件灵活选择勾股定理的公式变形进行运算。

过程与方法

通过实际问题的解决过程,让学生经历勾股定理的应用实践,深度理解应用方法,清晰把握应用的条件,提升逻辑思维和运算能力。学会运用数学语言有条理地表达自己的思考过程,提高分析和解决问题的能力。

核心素养目标

培养学生的合情推理能力,使其体会数形结合的奇妙思维方法,激发学生对数学的热爱和探索精神。在小组合作与交流中,培养学生的团队协作意识和勇于质疑、严谨认真的科学态度。

二、教学重难点

教学重点

1.熟练掌握勾股定理及其公式变形,能够在不同类型的直角三角形问题中准确运用,包括已知两边求第三边,以及根据边长关系判断三角形是否为直角三角形等基础应用。

2.理解勾股定理在几何图形(如矩形、菱形、梯形等包含直角三角形的图形)和实际生活场景(如测量、工程设计、航海定位等)中的应用原理,掌握解决这些问题的一般思路和方法。

教学难点

1.学会从复杂的实际问题中抽象出直角三角形模型,准确分析题目中的数量关系,确定直角边和斜边,这需要学生具备较强的抽象思维和问题转化能力。

2.灵活运用勾股定理解决综合性问题,如与方程、函数等知识相结合的题目,以及需要通过添加辅助线构造直角三角形来求解的问题,这类问题对学生的数学综合素养要求较高。

三、教学方法

讲授法:系统讲解勾股定理的概念、公式、推导过程以及应用方法,确保学生掌握扎实的理论基础。在讲解过程中,注重知识的逻辑性和连贯性,通过清晰的板书和生动的语言,帮助学生理解抽象的数学概念。

讨论法:组织学生进行小组讨论,针对实际问题或具有启发性的数学问题展开交流。在讨论过程中,鼓励学生发表自己的观点和想法,促进思维碰撞,培养学生的合作交流能力和批判性思维。教师在小组讨论中扮演引导者的角色,适时给予指导和提示,引导学生深入思考问题。

练习法:安排针对性的练习题,让学生在实践中巩固所学知识,提高解题能力。练习题的设计遵循由易到难、循序渐进的原则,涵盖基础题、提高题和拓展题,满足不同层次学生的学习需求。在学生练习过程中,教师进行巡视指导,及时发现学生存在的问题并给予个别辅导。

情境教学法:创设丰富多样的生活情境,如建筑施工、测量土地、装修设计等,将数学知识融入实际情境中,让学生感受到数学与生活的紧密联系,提高学生的学习兴趣和应用意识。通过实际情境的展示,引导学生思考如何运用勾股定理解决实际问题,培养学生的数学建模能力。

多媒体辅助教学法:运用多媒体课件、动画、视频等教学资源,直观展示勾股定理的推导过程、实际应用场景以及复杂的几何图形,帮助学生更好地理解抽象的数学知识。例如,通过动画演示勾股定理的证明方法,让学生更直观地感受图形的变化和数学原理的推导过程。

四、教学准备

多媒体课件,包含勾股定理的相关知识讲解、实际应用案例、动画演示、练习题等内容。

教学道具,如直角三角形模型、直尺、三角板、绳子等,用于课堂演示和实践操作。

分组材料,将学生分成小组,每组准备一套讨论记录纸和彩色笔,方便小组讨论和记录。

五、教学过程

(一)知识唤醒站(勾股定理回顾) - 5 分钟

内容:

教师通过多媒体展示勾股定理的基本图形(直角三角形),提问学生勾股定理的内容,邀请学生主动回答,然后精准阐述:

勾股定理

如果直角三角形的两条直角边长分别为a、b,斜边长为c,那么a2 + b2 = c2.即直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方.

公式变形

a2 + b2 = c2、 a2 = c2 - b2、b2 = c2 - a2;

、、.

设计意图:通过回顾勾股定理的基本内容和公式变形,帮助学生巩固已学知识,为后续应用勾股定理解决实际问题做好铺垫。同时,以提问、抢答等互动方式进行回顾,活跃课堂气氛,调动学生积极性。

内容:

(二)生活探秘门(情景引入) - 5 分钟

内容:

播放一段精心剪辑的视频,内容包含建筑工人利用勾股定理测量墙角是否为直角、木匠制作直角家具时的测量方法、以及在户外测量两棵树之间的直线距离(通过构建直角三角形)等生活场景中运用勾股定理的实例。

视频播放结束后,组织学生进行小组讨论,让他们分享自己在生活中还见到过哪些可能用到勾股定理的场景,每组推选一名代表进行发言,分享小组讨论的结果。

设计意图:以生活中常见的情景引入,激发学生的学习兴趣,让学生感受到数学与生活的紧密联系,明白数学知识在实际生活中的应用价值。

(三)智慧挑战台(例题讲解) - 15 分钟

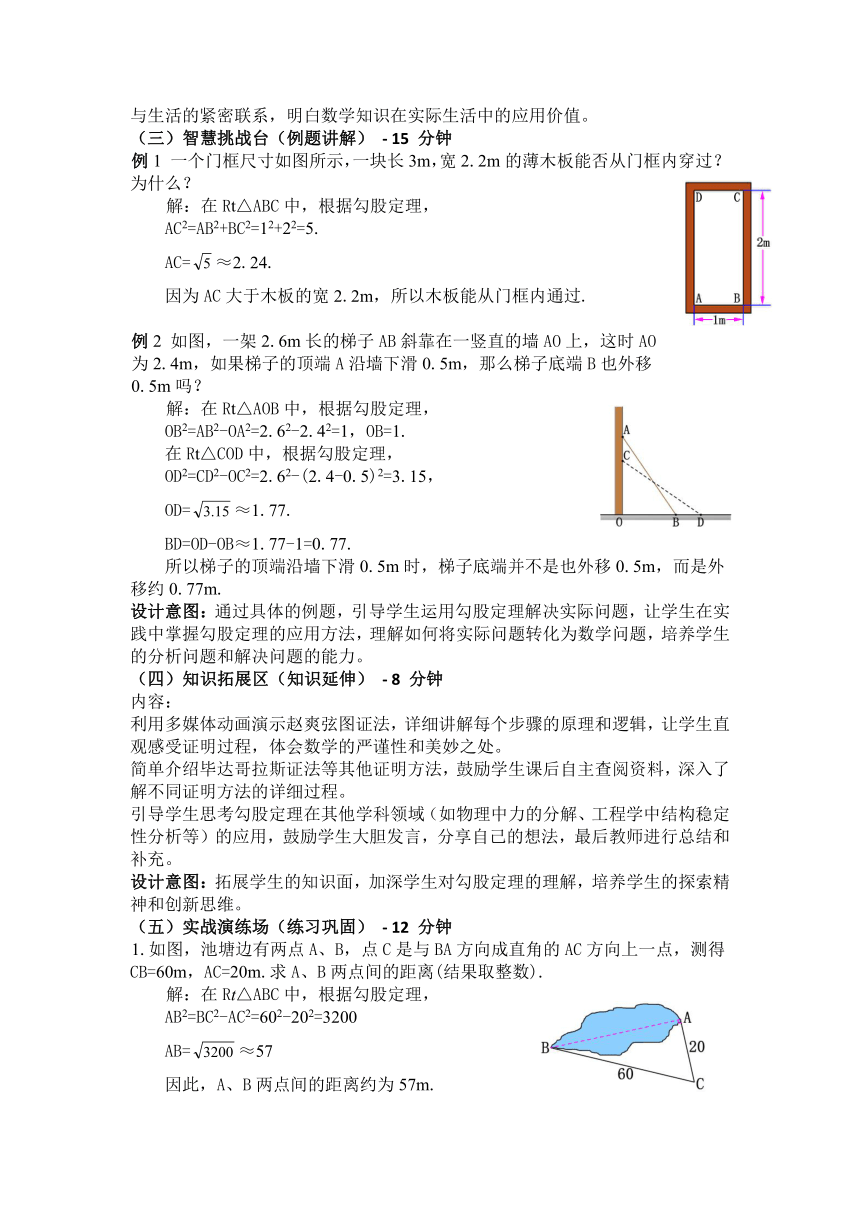

例1 一个门框尺寸如图所示,一块长3m,宽2.2m的薄木板能否从门框内穿过?为什么?

解:在Rt△ABC中,根据勾股定理,

AC2=AB2+BC2=12+22=5.

AC=≈2.24.

因为AC大于木板的宽2.2m,所以木板能从门框内通过.

例2 如图,一架2.6m长的梯子AB斜靠在一竖直的墙AO上,这时AO

为2.4m,如果梯子的顶端A沿墙下滑0.5m,那么梯子底端B也外移

0.5m吗?

解:在Rt△AOB中,根据勾股定理,

OB2=AB2-OA2=2.62-2.42=1,OB=1.

在Rt△COD中,根据勾股定理,

OD2=CD2-OC2=2.62-(2.4-0.5)2=3.15,

OD=≈1.77.

BD=OD-OB≈1.77-1=0.77.

所以梯子的顶端沿墙下滑0.5m时,梯子底端并不是也外移0.5m,而是外移约0.77m.

设计意图:通过具体的例题,引导学生运用勾股定理解决实际问题,让学生在实践中掌握勾股定理的应用方法,理解如何将实际问题转化为数学问题,培养学生的分析问题和解决问题的能力。

(四)知识拓展区(知识延伸) - 8 分钟

内容:

利用多媒体动画演示赵爽弦图证法,详细讲解每个步骤的原理和逻辑,让学生直观感受证明过程,体会数学的严谨性和美妙之处。

简单介绍毕达哥拉斯证法等其他证明方法,鼓励学生课后自主查阅资料,深入了解不同证明方法的详细过程。

引导学生思考勾股定理在其他学科领域(如物理中力的分解、工程学中结构稳定性分析等)的应用,鼓励学生大胆发言,分享自己的想法,最后教师进行总结和补充。

设计意图:拓展学生的知识面,加深学生对勾股定理的理解,培养学生的探索精神和创新思维。

(五)实战演练场(练习巩固) - 12 分钟

1.如图,池塘边有两点A、B,点C是与BA方向成直角的AC方向上一点,测得CB=60m,AC=20m.求A、B两点间的距离(结果取整数).

解:在Rt△ABC中,根据勾股定理,

AB2=BC2-AC2=602-202=3200

AB=≈57

因此,A、B两点间的距离约为57m.

2.如图,在平面直角坐标系中有两点A(5,0)和B(0,4).

求这两点之间的距离.

解:由A(5,0)和B(0,4)可得,OA=5,OB=4.

在Rt△AOB中,根据勾股定理,

AB2=OA2+OB2=52+42=41,

AB=.

因此,A、B两点间的距离为.

设计意图:通过练习题,让学生进一步巩固勾股定理的应用,加深对知识的理解和掌握,同时培养学生独立思考和解决问题的能力,及时发现学生在应用过程中存在的问题并加以解决。

(六)收获分享会(课堂小结) - 5 分钟

内容:

引导学生思考并回答两个问题:

本节课你有哪些收获?(可以从知识、方法、思想等方面进行总结)

还有没解决的问题吗?

邀请几位学生发言,分享自己的收获和疑惑,教师对学生的回答进行总结和补充,再次强调勾股定理的重要性和应用的广泛性,鼓励学生在今后的学习和生活中继续运用所学知识解决实际问题。

设计意图:引导学生回顾本节课所学内容,总结勾股定理的应用方法和解题思路,培养学生的归纳总结能力,同时让学生分享自己在学习过程中的收获和疑惑,促进学生之间的交流和共同进步。

(七)布置作业 - 2 分钟

基础作业:布置一些与本节课例题类似的题目,如已知直角三角形的两边求第三边,或者根据实际问题构建直角三角形模型并求解,帮助学生巩固课堂所学的基础知识和基本技能。

拓展作业:让学生寻找生活中至少两个可以用勾股定理解决的实际问题,并以书面报告的形式呈现,包括问题描述、解决思路、计算过程和结果分析,培养学生的应用意识和实践能力。

探究作业:鼓励学生查阅资料,了解勾股定理的历史文化背景,以及在数学发展史上的重要意义,下节课进行简单分享,拓宽学生的数学视野。

六、教学总结

同学们,在今天的数学课堂中,我们一同开启了一场充满趣味与挑战的勾股定理应用之旅。从回顾勾股定理的基本内容,到探索它在生活各个角落的奇妙应用,每一个环节都凝聚着大家的智慧与努力。通过解决门框能否通过木板、梯子下滑距离等实际问题,我们不仅掌握了运用勾股定理计算直角三角形边长的方法,更学会了如何将生活中的复杂问题转化为数学模型,这是数学学习中非常重要的能力。

同时,在知识拓展环节,我们领略了勾股定理多种证明方法的魅力,感受到了数学的严谨与美妙;在小组讨论和练习巩固中,大家相互交流、共同进步,培养了团队协作精神和独立解决问题的能力。希望大家在今后的学习和生活中,能够继续保持这份对数学的热爱和探索精神,用数学的眼光去观察世界,用数学的思维去分析问题,用数学的方法去解决问题。记住,数学无处不在,它不仅能帮助我们解决学习中的难题,更能为我们的生活提供便利和智慧。

七、教学反思

1.教学方法运用:多种教学方法的结合有效激发了学生的学习兴趣,讲授法保证了知识传授的系统性,讨论法让学生在思维碰撞中深化理解,练习法巩固了知识应用能力,情境教学法增强了学生对数学与生活联系的感知。不过,在教学节奏的把控上还可优化,例如讨论环节有时会因学生过于投入而导致时间稍长,影响后续教学进度。后续会更精准地预估各环节时间,合理引导讨论方向,确保课堂节奏紧凑有序。

2.学生对知识转化的理解:在讲解例题,引导学生将实际问题转化为数学模型时,部分学生理解较慢。这反映出教学中对问题转化思路的引导不够深入、直观。后续教学会增加更多实际案例,采用角色扮演、实物演示等互动方式,如模拟建筑工人利用勾股定理测量距离,让学生更直观地感受实际问题向数学模型的转化过程,加强学生对这一关键步骤的理解与掌握。

3.练习环节效果:练习环节能够有效检验学生对勾股定理的应用能力,但也暴露出学生个体差异较大的问题。基础较薄弱的学生在解题时困难较多,需要更多时间与指导。后续会根据学生的学习情况设计分层作业,针对基础薄弱的学生提供更多基础练习,强化知识点的巩固;对于学有余力的学生,布置拓展性、探究性题目,满足他们的学习需求。同时,在课堂练习时,加强对基础薄弱学生的关注,及时给予一对一指导,帮助他们跟上教学进度。

4.学生参与度与课堂管理:课堂上学生的参与度较高,但在小组讨论和活动过程中,偶尔会出现个别学生参与度不高、游离于讨论之外的情况。后续会进一步优化小组分组策略,确保每个小组的成员都能积极参与,明确小组内成员的分工与职责,同时加强对小组活动的监督与引导,鼓励每个学生发表自己的观点,提高全体学生的课堂参与度。

八、展示评价

评价维度 评价要点 评价等级(A. 优秀 B. 良好 C. 合格 D. 待提高)

学生参与度 是否积极参与课堂讨论、回答问题,主动参与探究活动

知识掌握 能否准确理解平行四边形对角线互相平分的性质,熟练运用性质进行证明和计算

思维能力 在观察、猜想、证明过程中,思维的敏捷性、逻辑性和创新性表现如何

合作交流 小组合作中,与小组成员沟通是否顺畅,能否积极贡献自己的想法,倾听他人意见

17.1.1《勾股定理》

第二课时:勾股定理的实际应用 教学设计

一、教学目标

知识目标

1.学生能够熟练运用勾股定理解决有关直角三角形的简单实际问题,准确计算直角三角形的边长,能根据已知条件灵活选择勾股定理的公式变形进行运算。

过程与方法

通过实际问题的解决过程,让学生经历勾股定理的应用实践,深度理解应用方法,清晰把握应用的条件,提升逻辑思维和运算能力。学会运用数学语言有条理地表达自己的思考过程,提高分析和解决问题的能力。

核心素养目标

培养学生的合情推理能力,使其体会数形结合的奇妙思维方法,激发学生对数学的热爱和探索精神。在小组合作与交流中,培养学生的团队协作意识和勇于质疑、严谨认真的科学态度。

二、教学重难点

教学重点

1.熟练掌握勾股定理及其公式变形,能够在不同类型的直角三角形问题中准确运用,包括已知两边求第三边,以及根据边长关系判断三角形是否为直角三角形等基础应用。

2.理解勾股定理在几何图形(如矩形、菱形、梯形等包含直角三角形的图形)和实际生活场景(如测量、工程设计、航海定位等)中的应用原理,掌握解决这些问题的一般思路和方法。

教学难点

1.学会从复杂的实际问题中抽象出直角三角形模型,准确分析题目中的数量关系,确定直角边和斜边,这需要学生具备较强的抽象思维和问题转化能力。

2.灵活运用勾股定理解决综合性问题,如与方程、函数等知识相结合的题目,以及需要通过添加辅助线构造直角三角形来求解的问题,这类问题对学生的数学综合素养要求较高。

三、教学方法

讲授法:系统讲解勾股定理的概念、公式、推导过程以及应用方法,确保学生掌握扎实的理论基础。在讲解过程中,注重知识的逻辑性和连贯性,通过清晰的板书和生动的语言,帮助学生理解抽象的数学概念。

讨论法:组织学生进行小组讨论,针对实际问题或具有启发性的数学问题展开交流。在讨论过程中,鼓励学生发表自己的观点和想法,促进思维碰撞,培养学生的合作交流能力和批判性思维。教师在小组讨论中扮演引导者的角色,适时给予指导和提示,引导学生深入思考问题。

练习法:安排针对性的练习题,让学生在实践中巩固所学知识,提高解题能力。练习题的设计遵循由易到难、循序渐进的原则,涵盖基础题、提高题和拓展题,满足不同层次学生的学习需求。在学生练习过程中,教师进行巡视指导,及时发现学生存在的问题并给予个别辅导。

情境教学法:创设丰富多样的生活情境,如建筑施工、测量土地、装修设计等,将数学知识融入实际情境中,让学生感受到数学与生活的紧密联系,提高学生的学习兴趣和应用意识。通过实际情境的展示,引导学生思考如何运用勾股定理解决实际问题,培养学生的数学建模能力。

多媒体辅助教学法:运用多媒体课件、动画、视频等教学资源,直观展示勾股定理的推导过程、实际应用场景以及复杂的几何图形,帮助学生更好地理解抽象的数学知识。例如,通过动画演示勾股定理的证明方法,让学生更直观地感受图形的变化和数学原理的推导过程。

四、教学准备

多媒体课件,包含勾股定理的相关知识讲解、实际应用案例、动画演示、练习题等内容。

教学道具,如直角三角形模型、直尺、三角板、绳子等,用于课堂演示和实践操作。

分组材料,将学生分成小组,每组准备一套讨论记录纸和彩色笔,方便小组讨论和记录。

五、教学过程

(一)知识唤醒站(勾股定理回顾) - 5 分钟

内容:

教师通过多媒体展示勾股定理的基本图形(直角三角形),提问学生勾股定理的内容,邀请学生主动回答,然后精准阐述:

勾股定理

如果直角三角形的两条直角边长分别为a、b,斜边长为c,那么a2 + b2 = c2.即直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方.

公式变形

a2 + b2 = c2、 a2 = c2 - b2、b2 = c2 - a2;

、、.

设计意图:通过回顾勾股定理的基本内容和公式变形,帮助学生巩固已学知识,为后续应用勾股定理解决实际问题做好铺垫。同时,以提问、抢答等互动方式进行回顾,活跃课堂气氛,调动学生积极性。

内容:

(二)生活探秘门(情景引入) - 5 分钟

内容:

播放一段精心剪辑的视频,内容包含建筑工人利用勾股定理测量墙角是否为直角、木匠制作直角家具时的测量方法、以及在户外测量两棵树之间的直线距离(通过构建直角三角形)等生活场景中运用勾股定理的实例。

视频播放结束后,组织学生进行小组讨论,让他们分享自己在生活中还见到过哪些可能用到勾股定理的场景,每组推选一名代表进行发言,分享小组讨论的结果。

设计意图:以生活中常见的情景引入,激发学生的学习兴趣,让学生感受到数学与生活的紧密联系,明白数学知识在实际生活中的应用价值。

(三)智慧挑战台(例题讲解) - 15 分钟

例1 一个门框尺寸如图所示,一块长3m,宽2.2m的薄木板能否从门框内穿过?为什么?

解:在Rt△ABC中,根据勾股定理,

AC2=AB2+BC2=12+22=5.

AC=≈2.24.

因为AC大于木板的宽2.2m,所以木板能从门框内通过.

例2 如图,一架2.6m长的梯子AB斜靠在一竖直的墙AO上,这时AO

为2.4m,如果梯子的顶端A沿墙下滑0.5m,那么梯子底端B也外移

0.5m吗?

解:在Rt△AOB中,根据勾股定理,

OB2=AB2-OA2=2.62-2.42=1,OB=1.

在Rt△COD中,根据勾股定理,

OD2=CD2-OC2=2.62-(2.4-0.5)2=3.15,

OD=≈1.77.

BD=OD-OB≈1.77-1=0.77.

所以梯子的顶端沿墙下滑0.5m时,梯子底端并不是也外移0.5m,而是外移约0.77m.

设计意图:通过具体的例题,引导学生运用勾股定理解决实际问题,让学生在实践中掌握勾股定理的应用方法,理解如何将实际问题转化为数学问题,培养学生的分析问题和解决问题的能力。

(四)知识拓展区(知识延伸) - 8 分钟

内容:

利用多媒体动画演示赵爽弦图证法,详细讲解每个步骤的原理和逻辑,让学生直观感受证明过程,体会数学的严谨性和美妙之处。

简单介绍毕达哥拉斯证法等其他证明方法,鼓励学生课后自主查阅资料,深入了解不同证明方法的详细过程。

引导学生思考勾股定理在其他学科领域(如物理中力的分解、工程学中结构稳定性分析等)的应用,鼓励学生大胆发言,分享自己的想法,最后教师进行总结和补充。

设计意图:拓展学生的知识面,加深学生对勾股定理的理解,培养学生的探索精神和创新思维。

(五)实战演练场(练习巩固) - 12 分钟

1.如图,池塘边有两点A、B,点C是与BA方向成直角的AC方向上一点,测得CB=60m,AC=20m.求A、B两点间的距离(结果取整数).

解:在Rt△ABC中,根据勾股定理,

AB2=BC2-AC2=602-202=3200

AB=≈57

因此,A、B两点间的距离约为57m.

2.如图,在平面直角坐标系中有两点A(5,0)和B(0,4).

求这两点之间的距离.

解:由A(5,0)和B(0,4)可得,OA=5,OB=4.

在Rt△AOB中,根据勾股定理,

AB2=OA2+OB2=52+42=41,

AB=.

因此,A、B两点间的距离为.

设计意图:通过练习题,让学生进一步巩固勾股定理的应用,加深对知识的理解和掌握,同时培养学生独立思考和解决问题的能力,及时发现学生在应用过程中存在的问题并加以解决。

(六)收获分享会(课堂小结) - 5 分钟

内容:

引导学生思考并回答两个问题:

本节课你有哪些收获?(可以从知识、方法、思想等方面进行总结)

还有没解决的问题吗?

邀请几位学生发言,分享自己的收获和疑惑,教师对学生的回答进行总结和补充,再次强调勾股定理的重要性和应用的广泛性,鼓励学生在今后的学习和生活中继续运用所学知识解决实际问题。

设计意图:引导学生回顾本节课所学内容,总结勾股定理的应用方法和解题思路,培养学生的归纳总结能力,同时让学生分享自己在学习过程中的收获和疑惑,促进学生之间的交流和共同进步。

(七)布置作业 - 2 分钟

基础作业:布置一些与本节课例题类似的题目,如已知直角三角形的两边求第三边,或者根据实际问题构建直角三角形模型并求解,帮助学生巩固课堂所学的基础知识和基本技能。

拓展作业:让学生寻找生活中至少两个可以用勾股定理解决的实际问题,并以书面报告的形式呈现,包括问题描述、解决思路、计算过程和结果分析,培养学生的应用意识和实践能力。

探究作业:鼓励学生查阅资料,了解勾股定理的历史文化背景,以及在数学发展史上的重要意义,下节课进行简单分享,拓宽学生的数学视野。

六、教学总结

同学们,在今天的数学课堂中,我们一同开启了一场充满趣味与挑战的勾股定理应用之旅。从回顾勾股定理的基本内容,到探索它在生活各个角落的奇妙应用,每一个环节都凝聚着大家的智慧与努力。通过解决门框能否通过木板、梯子下滑距离等实际问题,我们不仅掌握了运用勾股定理计算直角三角形边长的方法,更学会了如何将生活中的复杂问题转化为数学模型,这是数学学习中非常重要的能力。

同时,在知识拓展环节,我们领略了勾股定理多种证明方法的魅力,感受到了数学的严谨与美妙;在小组讨论和练习巩固中,大家相互交流、共同进步,培养了团队协作精神和独立解决问题的能力。希望大家在今后的学习和生活中,能够继续保持这份对数学的热爱和探索精神,用数学的眼光去观察世界,用数学的思维去分析问题,用数学的方法去解决问题。记住,数学无处不在,它不仅能帮助我们解决学习中的难题,更能为我们的生活提供便利和智慧。

七、教学反思

1.教学方法运用:多种教学方法的结合有效激发了学生的学习兴趣,讲授法保证了知识传授的系统性,讨论法让学生在思维碰撞中深化理解,练习法巩固了知识应用能力,情境教学法增强了学生对数学与生活联系的感知。不过,在教学节奏的把控上还可优化,例如讨论环节有时会因学生过于投入而导致时间稍长,影响后续教学进度。后续会更精准地预估各环节时间,合理引导讨论方向,确保课堂节奏紧凑有序。

2.学生对知识转化的理解:在讲解例题,引导学生将实际问题转化为数学模型时,部分学生理解较慢。这反映出教学中对问题转化思路的引导不够深入、直观。后续教学会增加更多实际案例,采用角色扮演、实物演示等互动方式,如模拟建筑工人利用勾股定理测量距离,让学生更直观地感受实际问题向数学模型的转化过程,加强学生对这一关键步骤的理解与掌握。

3.练习环节效果:练习环节能够有效检验学生对勾股定理的应用能力,但也暴露出学生个体差异较大的问题。基础较薄弱的学生在解题时困难较多,需要更多时间与指导。后续会根据学生的学习情况设计分层作业,针对基础薄弱的学生提供更多基础练习,强化知识点的巩固;对于学有余力的学生,布置拓展性、探究性题目,满足他们的学习需求。同时,在课堂练习时,加强对基础薄弱学生的关注,及时给予一对一指导,帮助他们跟上教学进度。

4.学生参与度与课堂管理:课堂上学生的参与度较高,但在小组讨论和活动过程中,偶尔会出现个别学生参与度不高、游离于讨论之外的情况。后续会进一步优化小组分组策略,确保每个小组的成员都能积极参与,明确小组内成员的分工与职责,同时加强对小组活动的监督与引导,鼓励每个学生发表自己的观点,提高全体学生的课堂参与度。

八、展示评价

评价维度 评价要点 评价等级(A. 优秀 B. 良好 C. 合格 D. 待提高)

学生参与度 是否积极参与课堂讨论、回答问题,主动参与探究活动

知识掌握 能否准确理解平行四边形对角线互相平分的性质,熟练运用性质进行证明和计算

思维能力 在观察、猜想、证明过程中,思维的敏捷性、逻辑性和创新性表现如何

合作交流 小组合作中,与小组成员沟通是否顺畅,能否积极贡献自己的想法,倾听他人意见