第9课《鱼我所欲也》课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 第9课《鱼我所欲也》课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 20:40:42 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

鱼我所欲也

——孟子

文学常识

孟子(前372-前289)名_____,字子舆yú,_______时期邹国人,思想家,______学派代表人物,地位仅次于孔子,被尊为________,与孔子合称“孔孟”。

轲

战国

儒家

亚圣

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的语录体著作,孟子晚年与弟子共同编纂。

孟子认为君主治理国家要________,因为:

得道者多助,失道者寡助。

施行仁政

孟子认为做人要做______,它的定义是:

大丈夫

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

孟子认为人才一定要经受磨难,因为:

生于忧患而死于安乐也。

任务一

通读·文字与文意

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

恶wù:讨厌,憎恨

认认音节

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

由是则可以辟患而有不为也。

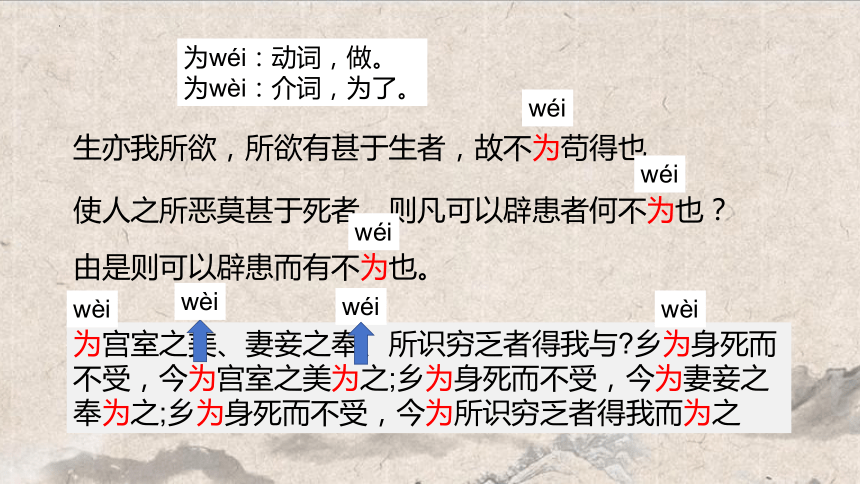

为wéi:动词,做。

为wèi:介词,为了。

为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与 乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之

wéi

wéi

wéi

wèi

wèi

wéi

wèi

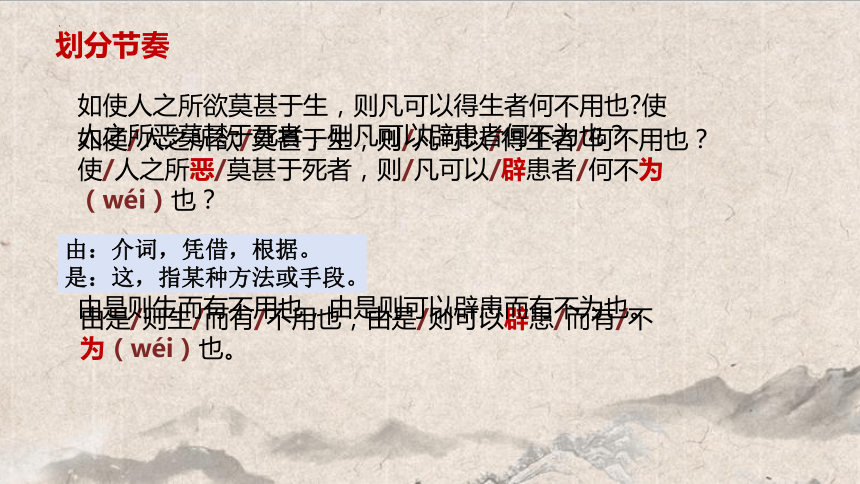

如使/人之所欲/莫甚于生,则/凡可以/得生者/何不用也?使/人之所恶/莫甚于死者,则/凡可以/辟患者/何不为(wéi)也?

由是/则生/而有/不用也,由是/则可以辟患/而有/不为(wéi)也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也 使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

由:介词,凭借,根据。

是:这,指某种方法或手段。

划分节奏

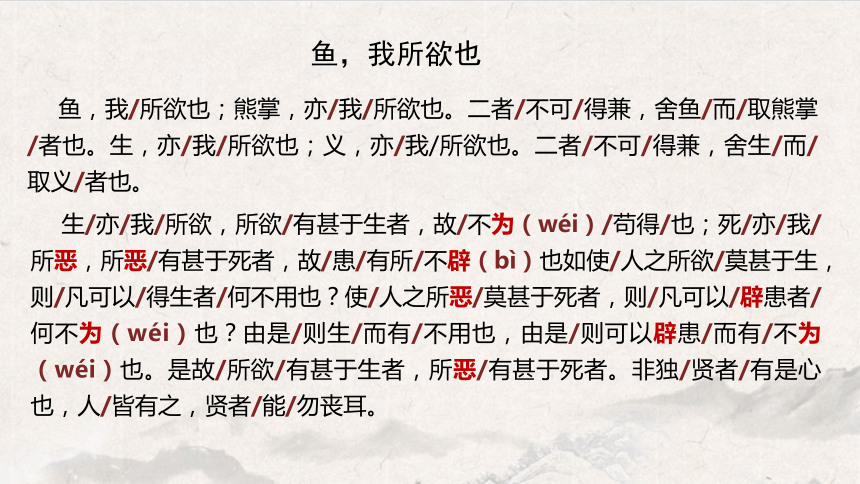

鱼,我/所欲也;熊掌,亦/我/所欲也。二者/不可/得兼,舍鱼/而/取熊掌/者也。生,亦/我/所欲也;义,亦/我/所欲也。二者/不可/得兼,舍生/而/取义/者也。

生/亦/我/所欲,所欲/有甚于生者,故/不为(wéi)/苟得/也;死/亦/我/所恶,所恶/有甚于死者,故/患/有所/不辟(bì)也如使/人之所欲/莫甚于生,则/凡可以/得生者/何不用也?使/人之所恶/莫甚于死者,则/凡可以/辟患者/何不为(wéi)也?由是/则生/而有/不用也,由是/则可以辟患/而有/不为(wéi)也。是故/所欲/有甚于生者,所恶/有甚于死者。非独/贤者/有是心也,人/皆有之,贤者/能/勿丧耳。

鱼,我所欲也

结合课下注释,理解大意。不会的地方,标出来。

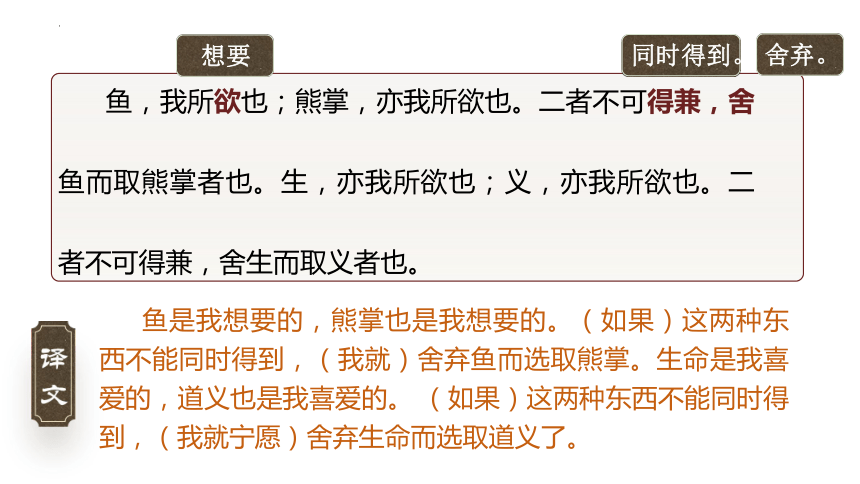

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

同时得到。

舍弃。

想要

鱼是我想要的,熊掌也是我想要的。(如果)这两种东西不能同时得到,(我就)舍弃鱼而选取熊掌。生命是我喜爱的,道义也是我喜爱的。 (如果)这两种东西不能同时得到,(我就宁愿)舍弃生命而选取道义了。

生亦我所欲,所欲有甚 于 生者,故不为 苟得 也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不 辟也。

苟且取得。

祸患,灾难。

躲避

生命是我想要的,但我想要的还有比生命更重要的,所以(我)不干苟且偷生的事;死亡是我所讨厌的,但我讨厌的还有比死亡更严重的,所以有些祸患我不躲避。

做

比

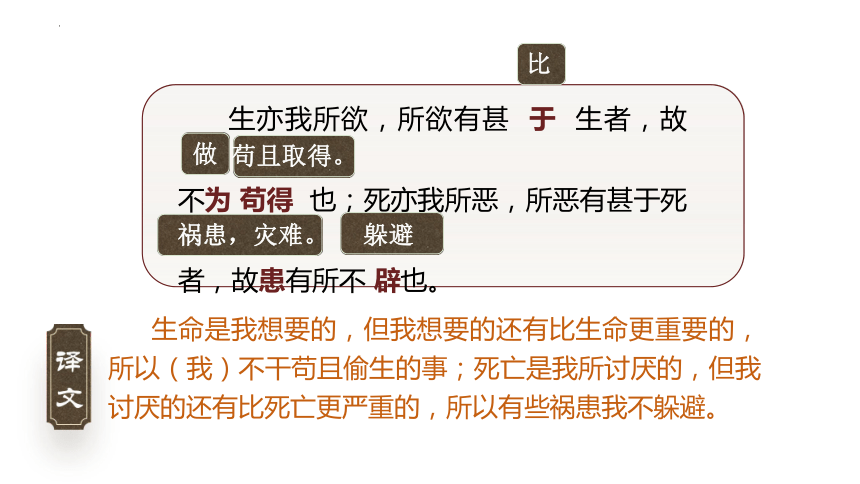

如使①人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也②?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是③则生而有不用也,由是③则可以辟患而有不为也。是故④所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧⑤耳。

假如,假使。

什么手段不可用呢?

不丧失。

由:介词,凭借,根据。

是:这,指某种方法或手段。

所以

如果人们追求的东西没有比生命更重要的,那么凡是能够生存的手段有哪一种不能用呢? 如果人们讨厌的东西没有比死亡更可怕的,那么一切可以用来躲避祸患的手段有哪一种不能用呢? 凭借某种方法就可以生存,却有人不采用它;凭借某种方法就可以躲避祸患,却有人不做它。所以人所追求的有比生命更重要的东西,所讨厌的有胜过死亡的。不只贤人有这种心,人人都有这种信念,只是贤人能够不丧失这种心罢了。

一箪①食,一豆②羹,得之则生,弗得则死。呼③尔而与之,行道之人弗受;蹴④尔而与之,乞人不屑⑤也。

没有礼貌地吆喝。

古代盛饭用的圆竹器

古代盛食物的木制器具。

踩踏。

表示轻视而不肯接受。

一碗食物,一碗肉粥,有了它就能生存,没有它就会饿死。(但如果)没有礼貌地吆喝着给他,过路的饥民也不会接受;用脚踩着给别人,乞丐也不肯接受。

万钟①则不辩②礼义而受之,万钟于我何加③焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏④者得⑤我与?乡⑥为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心⑦。

优厚的俸禄。

同“辨”,辨别。

益处。

贫苦。

同“德”,感恩、感激。

同“向”,先前、从前。

指人的羞恶之心。

不管是否符合礼义就接受优厚的俸禄,那么优厚的俸禄对我有什么益处呢?是为了住宅的华美,妻妾的侍奉,所认识的穷困的人感激我吗?从前为了义宁肯死也不接受(施舍),现在却为了住宅的华美而接受了;从前为了义宁肯死也不接受(施舍),现在为了妻妾的侍奉接受了;从前为了义宁肯死也不接受(施舍),现在为了所认识的穷困的人感激我接受了:这种做法不是可以停止吗?这就叫作丧失了固有的羞恶之心。

通假字

① 故患有所不辟

“辟”同“避”,躲避

②万钟则不辩礼义而受之

“辩”同“辨”,辨别

③ 所识穷乏者得我与

“得”同“德”,感恩、感激

“与”同“欤”,语气词

④ 乡为身死而不受

“乡”同“向”,先前、从前

古今异义

①万钟则不辩礼义而受之

古义:

古代的一种量器;

今义:

计时器具。

② 非独贤者有是心也

古义:

代词,这,这种;

今义:

判断动词。

一词多义

与

所识穷乏者得我与

蹴尔而与之

(动词,给)

(同“欤”,语气词,吗)

特殊句式

鱼,我所欲也。

判断句

乡为身死而不受。

省略句

(我)乡为(礼义)身死而不受(施舍)。

省略主语、介词宾语和宾语

任务二

通晓·论点与论证

1.本文的论点是什么?论点是如何提出的?

鱼

生

比喻论证/类比说理

熊掌

义

舍

取

“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”,巧妙地论证“义”的价值高于“生”。

论点:舍生取义

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

《孟子·鱼我所欲也》

《礼记·虽有佳肴》

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

2.结合课后【思考探究一】,梳理论证过程

解析论证方法

(2)正反对比论证

“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”

正面论证要舍生取义

所欲有甚于生者

欲生

义

恶死

所恶有甚于死者

不义

义比生更可贵

不义比死可恶

解析论证方法

“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?”

反面论证要舍生取义

用假设方式。如果人们看重“生”不看重“义”,怕“死”而不怕“不义”,为了求生、避祸,人们就会无所不为,做不义之事。

与上一句看重“义”做了对比。

(2)正反对比论证

解析论证方法

饥民、乞人看重“礼义”,不接受侮辱性的食物。“万钟则不辩礼义而受之”是贪图富贵,不顾礼义廉耻。这两类人形成对比,批判了不义之人。

不辩礼义而受万钟:

重 富贵

行道之人、乞人不食呼尔、蹴而之食:

重 义

(3)举例论证:第2段

孟子任齐国客卿时,齐王不用他的政治主张,所以他决定辞官。齐王用都城的房子,万钟的待遇挽留孟子,无果。“万钟于我何加焉!”体现出孟子的道德操守。

《论语·述而》:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在

其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

任务三

思考与探究

1.文中的“是心”“本心”都是指羞恶之心。 “本心” 与“舍生取义”有何联系?

“义”产生于“羞恶之心”,有“羞恶之心”,才会以“义”为原则行事,才可能在关键时刻“舍生取义”。

拓展链接

链接一:“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄(shuò,渗入 )我也,我固有之也。” ——《孟子》

链接二:朱熹集注:“羞,耻己之不善也;恶,憎人之不善也。”

链接三:“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。” ——《孟子》

“善”是人的本性

2.孟子 “舍生取义”的观点影响了无数仁人志士,你能举出几个例子吗?

文天祥

南宋末年,文天祥组织力量坚决抵抗元朝入侵,失败被俘

后,面对元朝的威逼利诱毫不动摇,视死如归,最终被杀。体现了高尚的民族气节,舍生取义的精神。

秋瑾

秋瑾虽是女性,但思想先进,有满腔报国热情,最后在筹备起义时被清廷逮捕,英勇就义。

谭嗣同

为使国家强大,积极发动维新变法运动,失败后被杀害。

孟子通过“鱼与熊掌不可兼得”类比引出在“生”与“义”不能兼得时应“舍生取义”的观点,体现了儒家对道德的高度重视。文中也批判了为富贵而放弃“义”的人。

文 章 主 旨

鱼我所欲也

——孟子

文学常识

孟子(前372-前289)名_____,字子舆yú,_______时期邹国人,思想家,______学派代表人物,地位仅次于孔子,被尊为________,与孔子合称“孔孟”。

轲

战国

儒家

亚圣

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的语录体著作,孟子晚年与弟子共同编纂。

孟子认为君主治理国家要________,因为:

得道者多助,失道者寡助。

施行仁政

孟子认为做人要做______,它的定义是:

大丈夫

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

孟子认为人才一定要经受磨难,因为:

生于忧患而死于安乐也。

任务一

通读·文字与文意

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

恶wù:讨厌,憎恨

认认音节

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

由是则可以辟患而有不为也。

为wéi:动词,做。

为wèi:介词,为了。

为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与 乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之

wéi

wéi

wéi

wèi

wèi

wéi

wèi

如使/人之所欲/莫甚于生,则/凡可以/得生者/何不用也?使/人之所恶/莫甚于死者,则/凡可以/辟患者/何不为(wéi)也?

由是/则生/而有/不用也,由是/则可以辟患/而有/不为(wéi)也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也 使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

由:介词,凭借,根据。

是:这,指某种方法或手段。

划分节奏

鱼,我/所欲也;熊掌,亦/我/所欲也。二者/不可/得兼,舍鱼/而/取熊掌/者也。生,亦/我/所欲也;义,亦/我/所欲也。二者/不可/得兼,舍生/而/取义/者也。

生/亦/我/所欲,所欲/有甚于生者,故/不为(wéi)/苟得/也;死/亦/我/所恶,所恶/有甚于死者,故/患/有所/不辟(bì)也如使/人之所欲/莫甚于生,则/凡可以/得生者/何不用也?使/人之所恶/莫甚于死者,则/凡可以/辟患者/何不为(wéi)也?由是/则生/而有/不用也,由是/则可以辟患/而有/不为(wéi)也。是故/所欲/有甚于生者,所恶/有甚于死者。非独/贤者/有是心也,人/皆有之,贤者/能/勿丧耳。

鱼,我所欲也

结合课下注释,理解大意。不会的地方,标出来。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

同时得到。

舍弃。

想要

鱼是我想要的,熊掌也是我想要的。(如果)这两种东西不能同时得到,(我就)舍弃鱼而选取熊掌。生命是我喜爱的,道义也是我喜爱的。 (如果)这两种东西不能同时得到,(我就宁愿)舍弃生命而选取道义了。

生亦我所欲,所欲有甚 于 生者,故不为 苟得 也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不 辟也。

苟且取得。

祸患,灾难。

躲避

生命是我想要的,但我想要的还有比生命更重要的,所以(我)不干苟且偷生的事;死亡是我所讨厌的,但我讨厌的还有比死亡更严重的,所以有些祸患我不躲避。

做

比

如使①人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也②?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是③则生而有不用也,由是③则可以辟患而有不为也。是故④所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧⑤耳。

假如,假使。

什么手段不可用呢?

不丧失。

由:介词,凭借,根据。

是:这,指某种方法或手段。

所以

如果人们追求的东西没有比生命更重要的,那么凡是能够生存的手段有哪一种不能用呢? 如果人们讨厌的东西没有比死亡更可怕的,那么一切可以用来躲避祸患的手段有哪一种不能用呢? 凭借某种方法就可以生存,却有人不采用它;凭借某种方法就可以躲避祸患,却有人不做它。所以人所追求的有比生命更重要的东西,所讨厌的有胜过死亡的。不只贤人有这种心,人人都有这种信念,只是贤人能够不丧失这种心罢了。

一箪①食,一豆②羹,得之则生,弗得则死。呼③尔而与之,行道之人弗受;蹴④尔而与之,乞人不屑⑤也。

没有礼貌地吆喝。

古代盛饭用的圆竹器

古代盛食物的木制器具。

踩踏。

表示轻视而不肯接受。

一碗食物,一碗肉粥,有了它就能生存,没有它就会饿死。(但如果)没有礼貌地吆喝着给他,过路的饥民也不会接受;用脚踩着给别人,乞丐也不肯接受。

万钟①则不辩②礼义而受之,万钟于我何加③焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏④者得⑤我与?乡⑥为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心⑦。

优厚的俸禄。

同“辨”,辨别。

益处。

贫苦。

同“德”,感恩、感激。

同“向”,先前、从前。

指人的羞恶之心。

不管是否符合礼义就接受优厚的俸禄,那么优厚的俸禄对我有什么益处呢?是为了住宅的华美,妻妾的侍奉,所认识的穷困的人感激我吗?从前为了义宁肯死也不接受(施舍),现在却为了住宅的华美而接受了;从前为了义宁肯死也不接受(施舍),现在为了妻妾的侍奉接受了;从前为了义宁肯死也不接受(施舍),现在为了所认识的穷困的人感激我接受了:这种做法不是可以停止吗?这就叫作丧失了固有的羞恶之心。

通假字

① 故患有所不辟

“辟”同“避”,躲避

②万钟则不辩礼义而受之

“辩”同“辨”,辨别

③ 所识穷乏者得我与

“得”同“德”,感恩、感激

“与”同“欤”,语气词

④ 乡为身死而不受

“乡”同“向”,先前、从前

古今异义

①万钟则不辩礼义而受之

古义:

古代的一种量器;

今义:

计时器具。

② 非独贤者有是心也

古义:

代词,这,这种;

今义:

判断动词。

一词多义

与

所识穷乏者得我与

蹴尔而与之

(动词,给)

(同“欤”,语气词,吗)

特殊句式

鱼,我所欲也。

判断句

乡为身死而不受。

省略句

(我)乡为(礼义)身死而不受(施舍)。

省略主语、介词宾语和宾语

任务二

通晓·论点与论证

1.本文的论点是什么?论点是如何提出的?

鱼

生

比喻论证/类比说理

熊掌

义

舍

取

“鱼”比喻“生”,“熊掌”比喻“义”,巧妙地论证“义”的价值高于“生”。

论点:舍生取义

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

《孟子·鱼我所欲也》

《礼记·虽有佳肴》

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

2.结合课后【思考探究一】,梳理论证过程

解析论证方法

(2)正反对比论证

“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”

正面论证要舍生取义

所欲有甚于生者

欲生

义

恶死

所恶有甚于死者

不义

义比生更可贵

不义比死可恶

解析论证方法

“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?”

反面论证要舍生取义

用假设方式。如果人们看重“生”不看重“义”,怕“死”而不怕“不义”,为了求生、避祸,人们就会无所不为,做不义之事。

与上一句看重“义”做了对比。

(2)正反对比论证

解析论证方法

饥民、乞人看重“礼义”,不接受侮辱性的食物。“万钟则不辩礼义而受之”是贪图富贵,不顾礼义廉耻。这两类人形成对比,批判了不义之人。

不辩礼义而受万钟:

重 富贵

行道之人、乞人不食呼尔、蹴而之食:

重 义

(3)举例论证:第2段

孟子任齐国客卿时,齐王不用他的政治主张,所以他决定辞官。齐王用都城的房子,万钟的待遇挽留孟子,无果。“万钟于我何加焉!”体现出孟子的道德操守。

《论语·述而》:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在

其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

任务三

思考与探究

1.文中的“是心”“本心”都是指羞恶之心。 “本心” 与“舍生取义”有何联系?

“义”产生于“羞恶之心”,有“羞恶之心”,才会以“义”为原则行事,才可能在关键时刻“舍生取义”。

拓展链接

链接一:“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄(shuò,渗入 )我也,我固有之也。” ——《孟子》

链接二:朱熹集注:“羞,耻己之不善也;恶,憎人之不善也。”

链接三:“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。” ——《孟子》

“善”是人的本性

2.孟子 “舍生取义”的观点影响了无数仁人志士,你能举出几个例子吗?

文天祥

南宋末年,文天祥组织力量坚决抵抗元朝入侵,失败被俘

后,面对元朝的威逼利诱毫不动摇,视死如归,最终被杀。体现了高尚的民族气节,舍生取义的精神。

秋瑾

秋瑾虽是女性,但思想先进,有满腔报国热情,最后在筹备起义时被清廷逮捕,英勇就义。

谭嗣同

为使国家强大,积极发动维新变法运动,失败后被杀害。

孟子通过“鱼与熊掌不可兼得”类比引出在“生”与“义”不能兼得时应“舍生取义”的观点,体现了儒家对道德的高度重视。文中也批判了为富贵而放弃“义”的人。

文 章 主 旨

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读