第4课《灯笼》课件(共18张PPT)

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

笼

灯

吴

伯

箫

灯笼,以她的绚丽照亮游子漂泊的路,以她的微热温暖孤行者落寞的魂,以她高踞静默的姿态注视着滚前进的历史车轮。历史上,文人墨客留下了不少有关灯笼的诗句:

月色灯光满帝都,香车宝辇隘通衢qú。

——唐· 李商隐《正月十五夜闻京有灯恨不得观》

缛rù彩遥分地,繁光远缀天。 ——唐· 卢照邻《十五夜观灯》

去年元夜时,花市灯如昼。 ——宋· 欧阳修《生查子.元夕》

暂得金吾夜,通看火树春。 ——唐· 王諲<十五夜观灯》

梅花映雪挂灯笼,福字生金万户红。灯笼如今在人们的心中,只是孩童的玩具和节日喜庆的象征;但在电灯尚未出现和普及的年代,灯笼却是人们生活的必需品,是生活和情感的纽带,记录着亲情,抒写着繁华,以及对往昔岁月的怀念,更承载着厚重的文化内涵。让我们一起阅读吴伯箫的《灯笼》,去感受“灯笼”的魅力。

1.积累重点字词,概括文章的主要内容。

2.并且品味文中富有表现力的语言。

3.理解“灯笼”所体现出深刻的文化内涵。

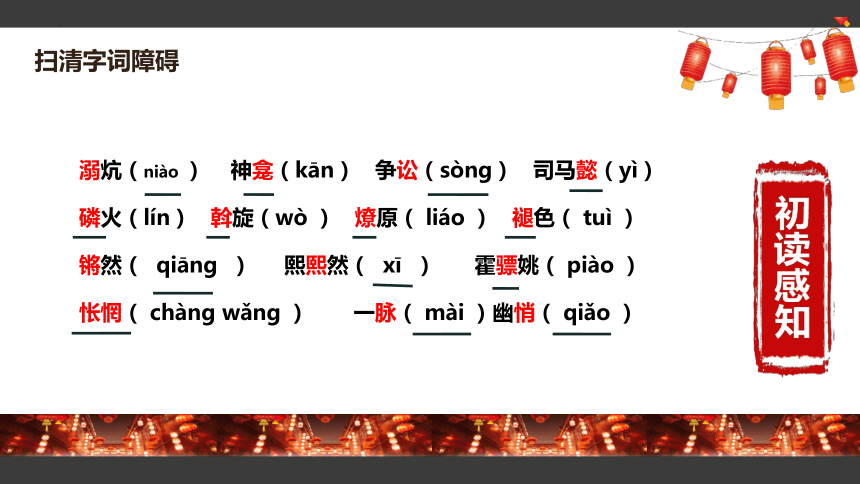

溺炕(niào ) 神龛(kān) 争讼(sòng) 司马懿(yì)

磷火(lín) 斡旋(wò ) 燎原( liáo ) 褪色( tuì )

锵然( qiāng ) 熙熙然( xī ) 霍骠姚( piào )

怅惘( chàng wǎng ) 一脉( mài )幽悄( qiǎo )

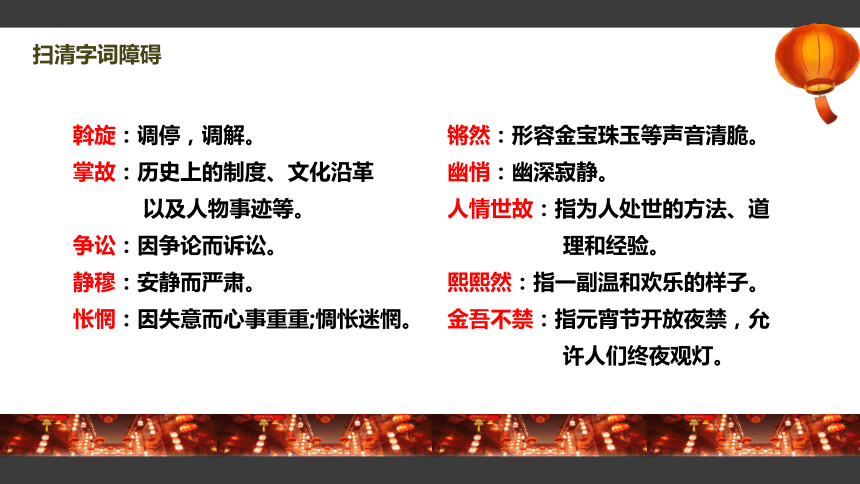

扫清字词障碍

斡旋:调停,调解。

掌故:历史上的制度、文化沿革

以及人物事迹等。

争讼:因争论而诉讼。

静穆:安静而严肃。

怅惘:因失意而心事重重;惆怅迷惘。

锵然:形容金宝珠玉等声音清脆。

幽悄:幽深寂静。

人情世故:指为人处世的方法、道

理和经验。

熙熙然:指一副温和欢乐的样子。

金吾不禁:指元宵节开放夜禁,允

许人们终夜观灯。

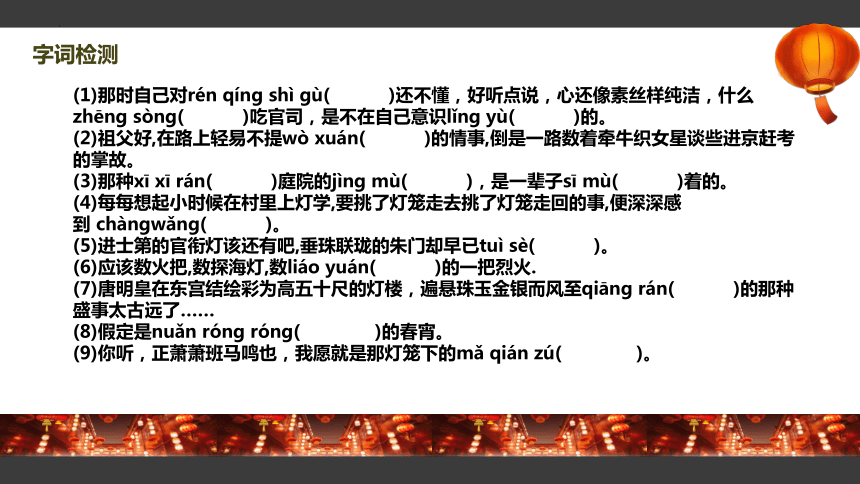

扫清字词障碍

(1)那时自己对rén qíng shì gù( )还不懂,好听点说,心还像素丝样纯洁,什么zhēng sòng( )吃官司,是不在自己意识lǐng yù( )的。

(2)祖父好,在路上轻易不提wò xuán( )的情事,倒是一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故。

(3)那种xī xī rán( )庭院的jìng mù( ),是一辈子sī mù( )着的。

(4)每每想起小时候在村里上灯学,要挑了灯笼走去挑了灯笼走回的事,便深深感到 chàngwǎng( )。

(5)进士第的官衔灯该还有吧,垂珠联珑的朱门却早已tuì sè( )。

(6)应该数火把,数探海灯,数liáo yuán( )的一把烈火.

(7)唐明皇在东宫结绘彩为高五十尺的灯楼,遍悬珠玉金银而风至qiāng rán( )的那种盛事太古远了……

(8)假定是nuǎn róng róng( )的春宵。

(9)你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的mǎ qián zú( )。

字词检测

你对灯笼的历史了解多少呢?

速读课文

思考 :文章围绕“灯笼"回忆和联想了哪些事

请用句式“那年, 。”概括作者都回忆和联想了与灯笼有关的哪些事。

文章围绕“灯笼"回忆和联想了哪些事

(第3段) 那年,我挑灯迎祖父。

(第8段) 那年,族姊远嫁,垂珠联珑,朱门褪色,岁月沧桑。

(第7段) 那年,跟着龙灯跑半夜,挂着小灯入梦。

(第5段)那年,接过母亲递给纱灯上灯学。

(第11段)那年,吹角连营,我愿做那灯笼下的马前卒。

(第9段)那年,纱灯描红,分外雅致。

(第10段)那年,宫灯为重现,春宵伴长夜,一脉幽悄,意味深长。

(第6段)那年,乡俗还愿时,村口红灯勾挂。

吴伯箫(1906-1982) 山东省莱芜人。原名熙成,笔名山屋、山荪,散文家、教育家。吴伯箫一生鞠躬尽瘁,为中国教育事业的发展做出了重大贡献。他撰写了大量充满革命激情的散文,并翻译过海涅的诗《波罗的海》。代表作有《记一辆纺车》、《菜园小记》等。“文化大革命”结束后,任全国中学语文教学研究会会长、《写作》 主编、中国写作研究会会长等职,并参加郭沫若著作编辑委员会领导工作。1981年10月,出访英国,不久,当选全国文联理事1982年8月病逝。

再读课文,理解内涵

文中哪处情感打动了你,使你感同身受?找出来赏析并在书上做批注,带着你的理解读一读。

我是从“ ”句子里读出“灯笼”寄托了 情感。

亲情

乡情

家族情

爱国情

……

家是最小国,国是千万家。

散文的自由笔法下,流淌着的是一个知识分子悲壮而激越的家国情怀。

阅读背景链接,结合11、12自然段谈谈你的理解。

背景链接

1931年9月18日,日本在精心策划下,发动了“九一八事变”,炮火不仅震碎了壮丽的山河,也击碎了无数文人的美好幻想。这其中就包括吴伯箫。然而,国民党竟然采取不抵抗的政策,这让他十分愤懑,忧心如焚,怒火中烧,不吐不快。于是,他在从事教育工作的同时,坚持业余写作,舒缓一腔积郁。这一时期的散文,常常回荡着爱国主义的激越旋律。即使在回忆童年生活的篇章里,这一旋律也时常跳跃而出。《灯笼》这是这个时期回忆主题的文章。

最壮

塞外点兵,吹角连营

夜深星阑时候

将军 挑灯看剑

你听

正萧萧斑马鸣也

我愿 就是那 灯笼下的马前卒

唉,

壮,

于今灯笼又不够了

应该数火把,数探海灯,数燎原的

一把烈火!

读一读

结合全文,简要分析作者喜爱灯笼的原因是什么?

1.灯笼寄托着祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂,也寄托着作者对亲人的感激之情;

2.许多乡情民俗与灯笼结下太多的缘分,给作者留下了许多美好的回忆;

3.灯笼能为夜行人之路,温暖他人;

4.灯笼记录和传承着家族历史。

1.“灯笼”是全文的叙事线索,串连各个材料,所有的叙事都与“灯笼”有关。

2.寄托着作者对故乡和故乡亲人的怀念,引发作者对国家的责任担当意识。

探究一 “灯笼”在课文起怎样的作用?

探究二 第4段在文中有何作用?

1.承上启下,由对祖父的回忆过渡到对慈母的回忆;

2.独立成段,起强调作用。可见这句话给“我”的印象之深、影响之大。

吴伯箫的文章很少直抒胸臆,大多采用叙事、抒情描写、议论融为一体的手法,陈情于事,寓景以情,以散文的笔法行文,自由随意。本文从多方面选材,以灯笼为线索,以小见大,语言自客朴素、清新练达,既朴实平易义生动传神, 娓娓面谈,侃侃而论,由生活经历和思亲念乡的个人情感升华为家国情怀,有着无穷的艺术魅力,是我们学写散文的典范。

本文以散文的自由笔法,抒写了作者关于灯笼的一些记忆,往昔经历、乡情民俗、诗词典故,从不同方面表达了灯笼对于作者乃至民族的重要意义。激发了作者的爱国情怀,同时表达了对时局的担忧和对未来的期望。

笼

灯

吴

伯

箫

灯笼,以她的绚丽照亮游子漂泊的路,以她的微热温暖孤行者落寞的魂,以她高踞静默的姿态注视着滚前进的历史车轮。历史上,文人墨客留下了不少有关灯笼的诗句:

月色灯光满帝都,香车宝辇隘通衢qú。

——唐· 李商隐《正月十五夜闻京有灯恨不得观》

缛rù彩遥分地,繁光远缀天。 ——唐· 卢照邻《十五夜观灯》

去年元夜时,花市灯如昼。 ——宋· 欧阳修《生查子.元夕》

暂得金吾夜,通看火树春。 ——唐· 王諲<十五夜观灯》

梅花映雪挂灯笼,福字生金万户红。灯笼如今在人们的心中,只是孩童的玩具和节日喜庆的象征;但在电灯尚未出现和普及的年代,灯笼却是人们生活的必需品,是生活和情感的纽带,记录着亲情,抒写着繁华,以及对往昔岁月的怀念,更承载着厚重的文化内涵。让我们一起阅读吴伯箫的《灯笼》,去感受“灯笼”的魅力。

1.积累重点字词,概括文章的主要内容。

2.并且品味文中富有表现力的语言。

3.理解“灯笼”所体现出深刻的文化内涵。

溺炕(niào ) 神龛(kān) 争讼(sòng) 司马懿(yì)

磷火(lín) 斡旋(wò ) 燎原( liáo ) 褪色( tuì )

锵然( qiāng ) 熙熙然( xī ) 霍骠姚( piào )

怅惘( chàng wǎng ) 一脉( mài )幽悄( qiǎo )

扫清字词障碍

斡旋:调停,调解。

掌故:历史上的制度、文化沿革

以及人物事迹等。

争讼:因争论而诉讼。

静穆:安静而严肃。

怅惘:因失意而心事重重;惆怅迷惘。

锵然:形容金宝珠玉等声音清脆。

幽悄:幽深寂静。

人情世故:指为人处世的方法、道

理和经验。

熙熙然:指一副温和欢乐的样子。

金吾不禁:指元宵节开放夜禁,允

许人们终夜观灯。

扫清字词障碍

(1)那时自己对rén qíng shì gù( )还不懂,好听点说,心还像素丝样纯洁,什么zhēng sòng( )吃官司,是不在自己意识lǐng yù( )的。

(2)祖父好,在路上轻易不提wò xuán( )的情事,倒是一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故。

(3)那种xī xī rán( )庭院的jìng mù( ),是一辈子sī mù( )着的。

(4)每每想起小时候在村里上灯学,要挑了灯笼走去挑了灯笼走回的事,便深深感到 chàngwǎng( )。

(5)进士第的官衔灯该还有吧,垂珠联珑的朱门却早已tuì sè( )。

(6)应该数火把,数探海灯,数liáo yuán( )的一把烈火.

(7)唐明皇在东宫结绘彩为高五十尺的灯楼,遍悬珠玉金银而风至qiāng rán( )的那种盛事太古远了……

(8)假定是nuǎn róng róng( )的春宵。

(9)你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的mǎ qián zú( )。

字词检测

你对灯笼的历史了解多少呢?

速读课文

思考 :文章围绕“灯笼"回忆和联想了哪些事

请用句式“那年, 。”概括作者都回忆和联想了与灯笼有关的哪些事。

文章围绕“灯笼"回忆和联想了哪些事

(第3段) 那年,我挑灯迎祖父。

(第8段) 那年,族姊远嫁,垂珠联珑,朱门褪色,岁月沧桑。

(第7段) 那年,跟着龙灯跑半夜,挂着小灯入梦。

(第5段)那年,接过母亲递给纱灯上灯学。

(第11段)那年,吹角连营,我愿做那灯笼下的马前卒。

(第9段)那年,纱灯描红,分外雅致。

(第10段)那年,宫灯为重现,春宵伴长夜,一脉幽悄,意味深长。

(第6段)那年,乡俗还愿时,村口红灯勾挂。

吴伯箫(1906-1982) 山东省莱芜人。原名熙成,笔名山屋、山荪,散文家、教育家。吴伯箫一生鞠躬尽瘁,为中国教育事业的发展做出了重大贡献。他撰写了大量充满革命激情的散文,并翻译过海涅的诗《波罗的海》。代表作有《记一辆纺车》、《菜园小记》等。“文化大革命”结束后,任全国中学语文教学研究会会长、《写作》 主编、中国写作研究会会长等职,并参加郭沫若著作编辑委员会领导工作。1981年10月,出访英国,不久,当选全国文联理事1982年8月病逝。

再读课文,理解内涵

文中哪处情感打动了你,使你感同身受?找出来赏析并在书上做批注,带着你的理解读一读。

我是从“ ”句子里读出“灯笼”寄托了 情感。

亲情

乡情

家族情

爱国情

……

家是最小国,国是千万家。

散文的自由笔法下,流淌着的是一个知识分子悲壮而激越的家国情怀。

阅读背景链接,结合11、12自然段谈谈你的理解。

背景链接

1931年9月18日,日本在精心策划下,发动了“九一八事变”,炮火不仅震碎了壮丽的山河,也击碎了无数文人的美好幻想。这其中就包括吴伯箫。然而,国民党竟然采取不抵抗的政策,这让他十分愤懑,忧心如焚,怒火中烧,不吐不快。于是,他在从事教育工作的同时,坚持业余写作,舒缓一腔积郁。这一时期的散文,常常回荡着爱国主义的激越旋律。即使在回忆童年生活的篇章里,这一旋律也时常跳跃而出。《灯笼》这是这个时期回忆主题的文章。

最壮

塞外点兵,吹角连营

夜深星阑时候

将军 挑灯看剑

你听

正萧萧斑马鸣也

我愿 就是那 灯笼下的马前卒

唉,

壮,

于今灯笼又不够了

应该数火把,数探海灯,数燎原的

一把烈火!

读一读

结合全文,简要分析作者喜爱灯笼的原因是什么?

1.灯笼寄托着祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂,也寄托着作者对亲人的感激之情;

2.许多乡情民俗与灯笼结下太多的缘分,给作者留下了许多美好的回忆;

3.灯笼能为夜行人之路,温暖他人;

4.灯笼记录和传承着家族历史。

1.“灯笼”是全文的叙事线索,串连各个材料,所有的叙事都与“灯笼”有关。

2.寄托着作者对故乡和故乡亲人的怀念,引发作者对国家的责任担当意识。

探究一 “灯笼”在课文起怎样的作用?

探究二 第4段在文中有何作用?

1.承上启下,由对祖父的回忆过渡到对慈母的回忆;

2.独立成段,起强调作用。可见这句话给“我”的印象之深、影响之大。

吴伯箫的文章很少直抒胸臆,大多采用叙事、抒情描写、议论融为一体的手法,陈情于事,寓景以情,以散文的笔法行文,自由随意。本文从多方面选材,以灯笼为线索,以小见大,语言自客朴素、清新练达,既朴实平易义生动传神, 娓娓面谈,侃侃而论,由生活经历和思亲念乡的个人情感升华为家国情怀,有着无穷的艺术魅力,是我们学写散文的典范。

本文以散文的自由笔法,抒写了作者关于灯笼的一些记忆,往昔经历、乡情民俗、诗词典故,从不同方面表达了灯笼对于作者乃至民族的重要意义。激发了作者的爱国情怀,同时表达了对时局的担忧和对未来的期望。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读