第10课古代的村落、集镇和城市 教学课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课古代的村落、集镇和城市 教学课件(共29张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第10课 古代的村落、集镇和城市

普通高中教科书选择性必修二《经济与社会生活》

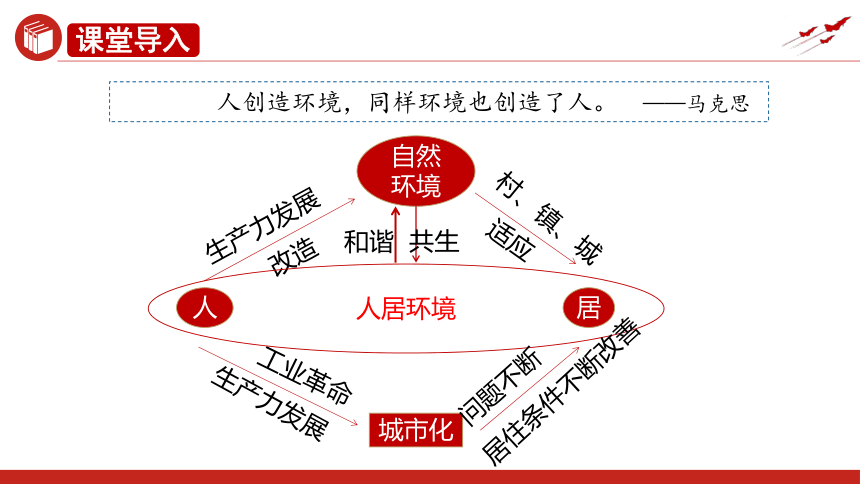

课堂导入

人

居

自然环境

生产力发展

改造

适应

村、镇、城

人居环境

城市化

生产力发展

工业革命

居住条件不断改善

和谐 共生

问题不断

人创造环境,同样环境也创造了人。 ——马克思

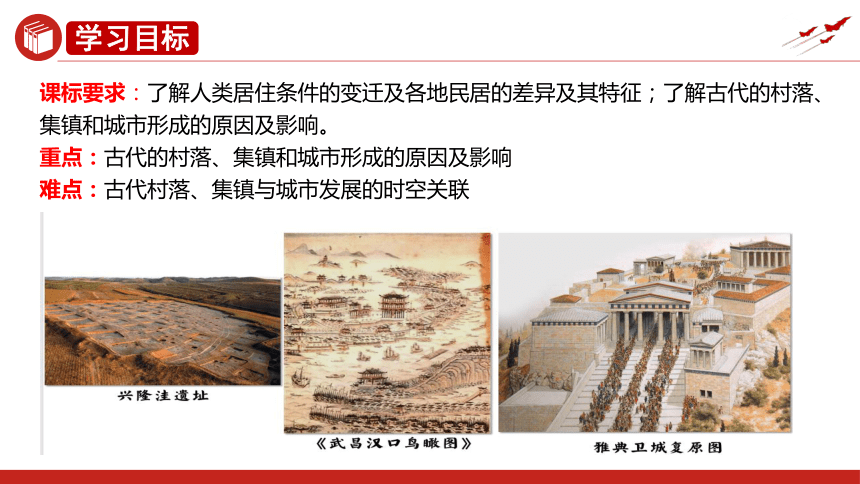

学习目标

课标要求:了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征;了解古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响。

重点:古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响

难点:古代村落、集镇与城市发展的时空关联

任务设计

CONTENTS

目录

01

02

世界各地的居住形态——古代的村落、集镇和城市

世界各地的民居形态——世界各地的民居

古代的村落、

集镇和城市

一、世界各地的居住形态—古代的村落、集镇和城市

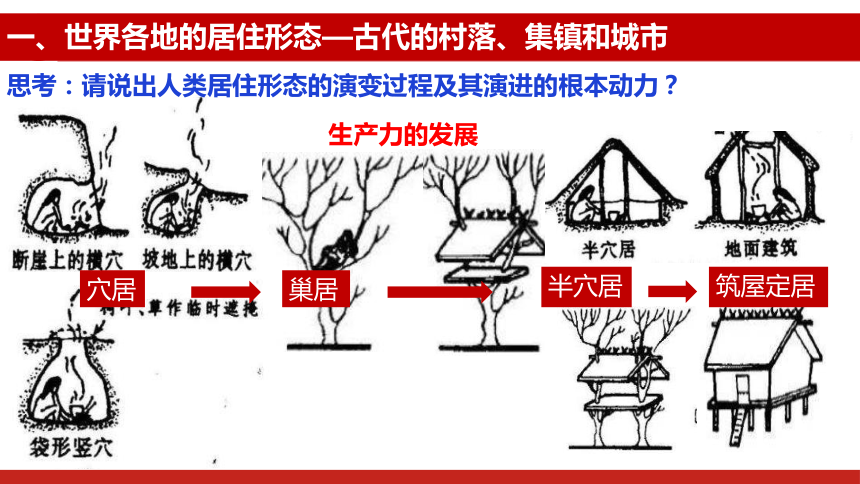

生产力的发展

思考:请说出人类居住形态的演变过程及其演进的根本动力?

巢居

半穴居

筑屋定居

穴居

(一)村落的产生

1.含义

2.产生原因

伴随农业出现,人类开始筑屋定居,形成了具有相当数量和规模的聚居点,为人类提供了比较稳定、安全的生活环境。在考古学上常和“聚落”混用。狭义的聚落指村落,村庄。

人类在茹毛饮血的时候,没有固定的食物来源,生活不安定,也不能组织聚落,因此不能用“文化”两个字来形容人类的活动。人类活动第一次可以被称为“文化”,是在人类有能力生产食物之际——不论是农耕还是畜牧。有了固定的食物来源,人类聚集在一起,逐渐构成社区和社群,这才是人类从合作中迈出了超越一般动物生活的一大步。 ——许倬云《万古江河》

“农业生产的周期性劳动,要求人们较长时间居住在同一地方……人类过上了定居生活,产生了原始的农业村落。”—杨林《中外经济史》

1)生产力的发展,原始农业、畜牧业的产生与发展,食物供应增加、生存条件改善,人口增长,形成了农业定居地(前提)

②房屋建造技术的改进,筑屋定居形成聚居点。

③人类生活方式的改变——由迁徙到定居;出于安全和生存繁衍的需要。

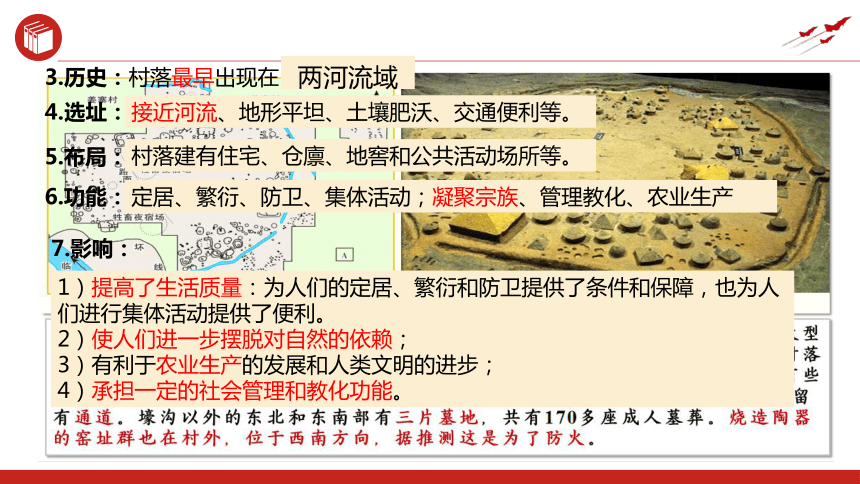

3.历史:村落最早出现在

两河流域

4.选址:

7.影响:

5.布局:

接近河流、地形平坦、土壤肥沃、交通便利等。

村落建有住宅、仓廪、地窖和公共活动场所等。

6.功能:

定居、繁衍、防卫、集体活动;凝聚宗族、管理教化、农业生产

1)提高了生活质量:为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利。

2)使人们进一步摆脱对自然的依赖;

3)有利于农业生产的发展和人类文明的进步;

4)承担一定的社会管理和教化功能。

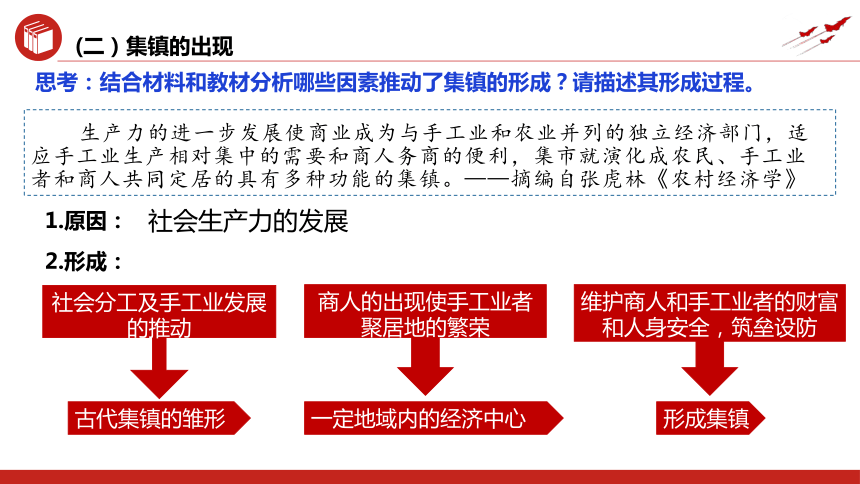

(二)集镇的出现

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。——摘编自张虎林《农村经济学》

思考:结合材料和教材分析哪些因素推动了集镇的形成?请描述其形成过程。

1.原因:

2.形成:

社会分工及手工业发展的推动

古代集镇的雏形

商人的出现使手工业者

聚居地的繁荣

一定地域内的经济中心

维护商人和手工业者的财富和人身安全,筑垒设防

形成集镇

社会生产力的发展

时期 发展过程 具体表现

原始社会末期 雏形 手工业者在便于交换的地方集聚

宋以前 形成 主要为军事目的而设置集镇

两宋 发展

元朝

明清 进一步发展

①出现工商业者经营和定居的集镇

②有些集镇成为一级行政机构所在地

集镇进一步发展,出现专业分工

3.发展:(古代中国)

思考:结合教材梳理古代中国集镇的形成与发展历程,并归纳发展趋势。

漕运和海运发达,运河沿岸兴起工商业集镇

发展趋势:①经济功能不断增强,由政治中心、军事中心向经济中心转化。②人口显著增长,规模日益扩大;③明清时期出现地域性的专业分工。

拓展探究

汉口镇的兴起

明朝初年,汉口只是一片与汉阳城紧紧相连的荒滩,人迹罕至。成化年间,汉水改道,这里成为天然的避风良港。各处商民在此建房造屋,商船也来此停泊,市场开始出现。

明朝末年,汉口已成为"甲于全楚"的商业巨镇。汉口镇的兴起使其在全国的经济地位迅速上升。到了清朝嘉庆、道光年间,汉口镇的市场规模更加扩大,商业分工也日趋繁细,形成了白布街、花布街、棉花街、衣服街等各具特色的专业街肆,涌现出叶开泰药店、汪玉霞茶食店、永兴和粮行等风格独特的名店名铺。

1.结合材料分析,汉口镇兴起的原因?

2.根据材料并结合所学知识,概括明清集镇发展的特点.

原因:①汉江改道形成良港为汉口发展提供了便利的交通;②手工业、商业发达;③人口增加迅速。

①经济功能突出、兼具政治和军事功能;②市场规模扩大;③行业众多,经营商品种类丰富;④商业分工细密、专业化程度高;⑤受封建政府监管;⑥南方占比较重;

材料一:在明代,倭寇与残余势力在很长一段时期都是朝廷的心腹大患。嘉靖皇帝担心他们会沿运河北上侵扰张家湾,便开始修建城墙。城垣建起来之后,便有从江南、山东和山西等地来的一些人在此设店经商,店铺鳞次栉比,市镇也就愈加繁荣。明中后期,张家湾的商税数目达税银二千余两,钱二千八百余贯,可见商贸之繁盛。

——《京郊重镇张家湾的前世今生》

材料二:到明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。这些市镇收纳周边个体民户产品,进行深加工……大批市镇是大中城市与广大农村联系的纽带。这些市镇中的居民已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业……明中期以后,还出现了专业市镇比如景德镇居民以制瓷为业,盛泽镇居民以蚕桑为业。到清代前期广东佛山镇在内的“天下四大镇在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市等。

——摘编自赵冈《中国城市发展史文集》

3.根据材料并结合所学知识,归纳中国古代集镇的作用

作用:①便利农村居民的商品交换,促进农业、手工业发展,推动农村生产关系变革;;②沟通城乡(过渡性),有利于城乡经济文化交流;③促进商品经济发展和市场繁荣,有利于城市化的发展。④军事防御;

1.产生

约公元前3500一前3100年,两河流域苏美尔人生活的地区形成了一些居民中心,几个较大的居民中心结成城市;世界上主要的农业区域,也相继产生了一批早期城市。

1)产生的时间:原始社会末期,奴隶社会早期

2)概念

一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。具有政治、经济、军事和文化等多种功能。

城市是人类进入文明时代的重要标志之一。“城”为墙垣围起的区域,主要是政治与军事用途;“市”则指商品交易场所。

(三)城市的产生

材料 在我国古代城市形成的过程中,真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。据《春秋左传》所载,春秋时筑城的原因不外乎以下三种:第一、大小诸侯国的国都是政治中心,都需要筑城;第二,各国纷争中需要在战略要地筑城;第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城。……宋代以后,随着商业贸易的繁荣,城市的经济功能才逐渐增强,逐渐出现了纯粹经济功能的工商业市镇。

3.中国古代城市:

结合材料分析我国古代城市兴起的原因?

1)原因:①政治、军事的需要;②农业、手工业、商业发展的结果;③交通要道,人口聚集的结果。

例题 中国古代的“城”主要指城墙及城墙所包围的地区。“市”指商品交换的场所、城墙内的一个区域。“城”“市”连称就构成了“城市”。

下列对材料的理解正确的是

A.筑城是为了维护封建统治秩序 B.古代政治体系具有森严的等级

C.中国古代城市兼具政治、经济功能 D.政府非常重视发展城市商业贸易

布局

发展

宫殿区、手工业区和商业区、居民区

商朝

城市初具规模,宫殿和宗庙位于城市的中心

周朝

营建城市形成制度,城邑大致分为三等

匠人营国(都城),方九里,旁三门,国中九经纬,经涂九轨(九辆马车宽度),左祖(宗庙)右社(社稷,土神、谷神),面朝(群臣朝拜场地)后市(市场),市朝一夫(边长百步的正方形)。 ——《周礼·考工记》

1)布局工整,中轴线对称;2)神权与王权相结合;3)政府管理严格;4)政治和军事功能

突出;5)受宗法礼制思想影响,强调等级、尊卑;6) 天人合一;

以宗法等级制度为基础

体现神权与王权相结合

布局工整

2)布局

3)结合P58第一段、学思之窗和所学知识,分析中国古代城市的特点?

4)中国古代城市的演变趋势

内容 城市发展趋势

城市的功能

商业活动

数量和规模

地区分布

唐代以前的城市主要是政治中心、军事重镇;唐代以后,经济功能逐渐增强

唐以前,政府对城市商业活动的控制较严,坊市分开,管理严格;唐以后,政府对城市的控制放松。

明清时期,不仅规模巨大的都会城市增多,而且还兴起了大量中小工商业市镇,商业繁荣,人口密集。

城市的地区分布与经济重心南移对应。明清时期,新兴的工商业市镇大都分布于江南地区。

演变趋势:①经济功能增强;②地理位置南移、东移;③数量增多,规模变大。

4.西方古代城市

随着西欧封建社会走向稳定,封建经济获得一定发展,工商业逐渐复兴和繁荣……一些城市通过与封建主谈判,或以金钱赎买,或武装暴动,赢得一定程度的自治权。

思考 结合P59雅典城市平面示意图分析古代西方城市的特点。

①有军事防御功能;②经济和公共服务功能更突出 ,具有开放性。③城市布局不苛求对称;④具有民主平等和宗教色彩。

时期 概况

古希腊

古罗马

中古时期

城市布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能

城市的道路系统和供水排水系统,成为后来西方城市建设的标准

10-11世纪出现一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇

拓展探究

古代罗马城

城墙

输水管道

市场

行政机构

竞技场和剧场

商场

竞技场

1.明清北京城与古代罗马城在城市布局和功能上有何异同?

不同:古代中国城市整齐对称,有中轴线,政治功能更突出(最主要功能)。

古代罗马没有整体规划,较随意。工商业和生活、娱乐的功能突出 。

明清北京城

城墙

衙 署

作坊

作坊

相同:①都有城墙,有军事防御功能;②都是政治中心;③都有手工业和商业职能。

城市中的商人及工匠在城墙保护之下,享有东方城市无法想象的自主性。这里没有君主、哈里发或苏丹会限制私人财产权,经商协会的商人阶级享有的特权也不受限制。西方自治城市及刚刚萌芽的资本主义齐头并进。 ——(美)乔尔·克特金《城市的历史》

古代西欧城市 古代中国城市

不同点 经济、生活、娱乐功能更突出

布局较为随意

城市规模小,人口少

以“市”为主

建立在商品经济基础上

金钱赎买或武装斗争争取自治权

相同点 2.对比古代中西方城市

都有城墙,有军事防御功能;都是政治中心;都有经济功能

政治功能更突出,兼具其他功能

整齐对称、体现王权、礼制、等级

城市规模大、人口多

以“城”为主

建立在小农经济基础上

处于中央集权管理之下

中西方古代城市不同特点的原因:

古代中国:①专制主义中央集权制度;②重农抑商;③儒家礼制的影响。

古代西方:①民主政治,城市自治;②工商业发达;③公民精神与法治理念。

思考:城市的产生对人类社会发展和人们的生活有哪些影响?

1)城市的产生与政治密切相关,一般都有城墙,对政治局势的稳定起到了重要作用;

2)使得人口、手工业生产、商品交换以及财富集中,促进了工商业的发展;

3)城市的防御性设施、水利工程、道路等设施的修建,有利于人类居住;推动城市化进程;

4)为人们参与政治、经济、文化、宗教、体育和艺术等群体生活创造了条件,有利于文化思想交汇,有利于推动文明的进步。

5)消极:易导致“城市病”的产生:人口集中交通拥堵、环境污染等。

二、世界各地的民居形态—世界各地的民居

文明 建筑材料 建筑风格

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊、罗马

古印第安

阅读教材P57-60页的内容,完成下列世界各地民居表。

黏土 、芦苇

几户建在一起,建筑结构相同,有前庭、前室、主室

泥和木材、椰子叶

有小窗、庭院,院落周围有柱廊

木、砖

布局讲究对称、主次分明、院落有序

木、石、砖、

混凝土

中庭是核心,拱券、希腊柱式

复合式公寓

野牛皮、木头

公共居所,圆锥形的帐篷

文明的多样性

因地制宜、用最经济的手段去建造最宜居的居所

1.世界各地的民居状况

古埃及

古印第安人

古罗马

古代中国

2.影响世界各地民居的因素

自然环境

经济发展水平

宗教习俗

历史、文化传统

国家制度和政策等

古罗马后期

两河流域·乌尔

王公已下,凡有舍屋,不得施重拱、藻井。三品已上堂舍,不得过五间九架……士庶公私第宅,皆不得造楼阁,临视人家……庶人所造堂舍,不得过三间四架,门屋一间两架,仍不得辄施装饰。——《唐会要 舆服上》

等级观念和长幼有序礼仪制度

讲求对称,主次分明,院落有序

1.思考:请结合材料,分析中国古代民居的设计理念和建筑特点。

1)设计理念:

2)建筑材料:

3)布局特点:

最普遍采用的是木构抬梁结构,明朝时砖木结构开始普及

(次子)

(老人)

女眷

(长子)

(佣人)

4)风格多样,地域特色、民族特色明显。

拓展探究

拓展探究

材料:早在西周时期,中国就出现了较为完整的四合院建建筑,此后四合院一直在北方建筑中占有重要地位。四合院的空间布局中讲求“坎宅巽门”,正房必朝南,大门一般留在东南方向;西南方向最不祥,那个地方一般就会设置厕所。影壁必须要遵循一个原则,那就是要正对院门,为的是遮挡院子里外杂乱的景物,也是为了避免邪气进入自己的家。在标准的四合院里,还有一个二道门,二道门是主仆之间的界限。家长主持家庭大政,资产管理、经理收支、儿女婚事、亲友往来等。家庭里有成文或不成文的家规家法。家长的话,就是这个家庭的法律。家庭内部纠纷,由家长裁夺。

1)依据材料,指出古代四合院的特点。

①蕴含阴阳五行理念;②讲究尊卑等级秩序;③封闭对称;④宗法色彩。

2)结合所学知识,分析四合院存在的意义。

①传承了中华传统文化与民风民俗;②有利于家族内部的团结稳定;③容易造成生活模式和思维固化。

湘西 凤凰古城

山西 平遥古城

江苏 乌镇

贵州 千户苗寨

课堂小结

村落 集镇 城市

经济

人口

规模

功能

手工业、商业

较多

较大

经济、军事

手工业、商业

多

大

政治、经济、

军事、文化

农业

较少

较小

经济

经济越来越多元

人口越来越众多

规模越来越庞大

功能越来越复杂

从洞穴到城市的演进,

本质上是社会生产力发展和社会分工越来越细密的产物;

也是人类居住环境不断改善的进程;

也是生活方式与价值观念改变的过程。

村落为集镇、城市的发展提供条件;集镇、城市的出现也带动了村落的发展。

趋势:

关系:

课堂检测

1.(2024·太原)黄河流域的半坡遗址多半是穴居式住宅,一般会挖掘深坑再进行构建;江南河姆渡遗址主要是干栏式两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。造成这种不同的主要原因是( )

A.经济发展水平决定B.南北文化习俗不同影响

C.自然环境差异导致D.中原劳作工具更为先进

C

[解析] 据本题材料信息,受南北方自然条件制约,黄河流域的半坡遗址多半是穴居式住宅,江南河姆渡遗址多为干栏式两层建筑,C项正确;据所学,两者经济水平相近,同处于新石器时代,排除A项;文化习俗不同是建筑风格体现出的特点而非差异产生的主要原因,排除B项;据所学,中原劳作工具更为先进并非两地建筑风格不同的主要原因,排除D项。

课堂检测

2.(2024·青岛)《吕氏春秋》记载“择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙”的原则。这一原则体现在宫室建筑中,在二里头时代已经出现,到明清紫禁城的修筑达到极致。据此可知( )

A.儒家思想影响了建筑布局 B.中正有序的理念渊远流长

C.古代建筑技术趋向于停滞 D.祖先崇拜决定了宫室功能

B

[解析] 根据材料“择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙”及所学可知,古代的王者(天子)选择天下(版图)之中央立国(作为国都);选择国都之中央立(王或皇)宫;选择宫殿(群)之中央立宗庙。这凸显了统治者的中心地位,反映了严格的社会秩序,说明古代中国的中正有序的理念渊远流长,B项正确;儒家思想与“二里头时代”不符,材料未涉及儒家思想对建筑布局的影响,排除A项;“古代建筑技术趋向于停滞”表述错误,排除C项;材料未涉及祖先崇拜的信息,无法得出祖先崇拜对宫室功能的影响,排除D项。

课堂检测

3.(2024·海口)《宋刑统》中明确规定,禁止市民在墙上凿洞、向街道排放垃圾,如果有敢触犯者,将会受到刑事处罚。另外,政府也加强了对城市水资源的保护,对于堵塞河道的违章建筑,官府有权力采取强制手段将其拆除。据此可知,宋代( )

A.城市规划杂乱无章 B.注重城市环境治理

C.坊市界限已被打破 D.有意维护等级秩序

[解析] 根据材料,宋代政府禁止市民向街道排放垃圾,并加强了对城市水资源的保护,结合所学可知,随着宋代商品经济的发展,城市人口不断增加,城市化进程加快,政府采取了一些加强城市环境治理的措施,B项正确;材料体现不出宋代城市规划杂乱无章,排除A项;宋朝时期坊市界限已被打破,但在材料中体现不出,排除C项;材料不涉及对等级秩序的维护,无法得出相关结论,排除D项。

B

第10课 古代的村落、集镇和城市

普通高中教科书选择性必修二《经济与社会生活》

课堂导入

人

居

自然环境

生产力发展

改造

适应

村、镇、城

人居环境

城市化

生产力发展

工业革命

居住条件不断改善

和谐 共生

问题不断

人创造环境,同样环境也创造了人。 ——马克思

学习目标

课标要求:了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征;了解古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响。

重点:古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响

难点:古代村落、集镇与城市发展的时空关联

任务设计

CONTENTS

目录

01

02

世界各地的居住形态——古代的村落、集镇和城市

世界各地的民居形态——世界各地的民居

古代的村落、

集镇和城市

一、世界各地的居住形态—古代的村落、集镇和城市

生产力的发展

思考:请说出人类居住形态的演变过程及其演进的根本动力?

巢居

半穴居

筑屋定居

穴居

(一)村落的产生

1.含义

2.产生原因

伴随农业出现,人类开始筑屋定居,形成了具有相当数量和规模的聚居点,为人类提供了比较稳定、安全的生活环境。在考古学上常和“聚落”混用。狭义的聚落指村落,村庄。

人类在茹毛饮血的时候,没有固定的食物来源,生活不安定,也不能组织聚落,因此不能用“文化”两个字来形容人类的活动。人类活动第一次可以被称为“文化”,是在人类有能力生产食物之际——不论是农耕还是畜牧。有了固定的食物来源,人类聚集在一起,逐渐构成社区和社群,这才是人类从合作中迈出了超越一般动物生活的一大步。 ——许倬云《万古江河》

“农业生产的周期性劳动,要求人们较长时间居住在同一地方……人类过上了定居生活,产生了原始的农业村落。”—杨林《中外经济史》

1)生产力的发展,原始农业、畜牧业的产生与发展,食物供应增加、生存条件改善,人口增长,形成了农业定居地(前提)

②房屋建造技术的改进,筑屋定居形成聚居点。

③人类生活方式的改变——由迁徙到定居;出于安全和生存繁衍的需要。

3.历史:村落最早出现在

两河流域

4.选址:

7.影响:

5.布局:

接近河流、地形平坦、土壤肥沃、交通便利等。

村落建有住宅、仓廪、地窖和公共活动场所等。

6.功能:

定居、繁衍、防卫、集体活动;凝聚宗族、管理教化、农业生产

1)提高了生活质量:为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利。

2)使人们进一步摆脱对自然的依赖;

3)有利于农业生产的发展和人类文明的进步;

4)承担一定的社会管理和教化功能。

(二)集镇的出现

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。——摘编自张虎林《农村经济学》

思考:结合材料和教材分析哪些因素推动了集镇的形成?请描述其形成过程。

1.原因:

2.形成:

社会分工及手工业发展的推动

古代集镇的雏形

商人的出现使手工业者

聚居地的繁荣

一定地域内的经济中心

维护商人和手工业者的财富和人身安全,筑垒设防

形成集镇

社会生产力的发展

时期 发展过程 具体表现

原始社会末期 雏形 手工业者在便于交换的地方集聚

宋以前 形成 主要为军事目的而设置集镇

两宋 发展

元朝

明清 进一步发展

①出现工商业者经营和定居的集镇

②有些集镇成为一级行政机构所在地

集镇进一步发展,出现专业分工

3.发展:(古代中国)

思考:结合教材梳理古代中国集镇的形成与发展历程,并归纳发展趋势。

漕运和海运发达,运河沿岸兴起工商业集镇

发展趋势:①经济功能不断增强,由政治中心、军事中心向经济中心转化。②人口显著增长,规模日益扩大;③明清时期出现地域性的专业分工。

拓展探究

汉口镇的兴起

明朝初年,汉口只是一片与汉阳城紧紧相连的荒滩,人迹罕至。成化年间,汉水改道,这里成为天然的避风良港。各处商民在此建房造屋,商船也来此停泊,市场开始出现。

明朝末年,汉口已成为"甲于全楚"的商业巨镇。汉口镇的兴起使其在全国的经济地位迅速上升。到了清朝嘉庆、道光年间,汉口镇的市场规模更加扩大,商业分工也日趋繁细,形成了白布街、花布街、棉花街、衣服街等各具特色的专业街肆,涌现出叶开泰药店、汪玉霞茶食店、永兴和粮行等风格独特的名店名铺。

1.结合材料分析,汉口镇兴起的原因?

2.根据材料并结合所学知识,概括明清集镇发展的特点.

原因:①汉江改道形成良港为汉口发展提供了便利的交通;②手工业、商业发达;③人口增加迅速。

①经济功能突出、兼具政治和军事功能;②市场规模扩大;③行业众多,经营商品种类丰富;④商业分工细密、专业化程度高;⑤受封建政府监管;⑥南方占比较重;

材料一:在明代,倭寇与残余势力在很长一段时期都是朝廷的心腹大患。嘉靖皇帝担心他们会沿运河北上侵扰张家湾,便开始修建城墙。城垣建起来之后,便有从江南、山东和山西等地来的一些人在此设店经商,店铺鳞次栉比,市镇也就愈加繁荣。明中后期,张家湾的商税数目达税银二千余两,钱二千八百余贯,可见商贸之繁盛。

——《京郊重镇张家湾的前世今生》

材料二:到明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。这些市镇收纳周边个体民户产品,进行深加工……大批市镇是大中城市与广大农村联系的纽带。这些市镇中的居民已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业……明中期以后,还出现了专业市镇比如景德镇居民以制瓷为业,盛泽镇居民以蚕桑为业。到清代前期广东佛山镇在内的“天下四大镇在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市等。

——摘编自赵冈《中国城市发展史文集》

3.根据材料并结合所学知识,归纳中国古代集镇的作用

作用:①便利农村居民的商品交换,促进农业、手工业发展,推动农村生产关系变革;;②沟通城乡(过渡性),有利于城乡经济文化交流;③促进商品经济发展和市场繁荣,有利于城市化的发展。④军事防御;

1.产生

约公元前3500一前3100年,两河流域苏美尔人生活的地区形成了一些居民中心,几个较大的居民中心结成城市;世界上主要的农业区域,也相继产生了一批早期城市。

1)产生的时间:原始社会末期,奴隶社会早期

2)概念

一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。具有政治、经济、军事和文化等多种功能。

城市是人类进入文明时代的重要标志之一。“城”为墙垣围起的区域,主要是政治与军事用途;“市”则指商品交易场所。

(三)城市的产生

材料 在我国古代城市形成的过程中,真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。据《春秋左传》所载,春秋时筑城的原因不外乎以下三种:第一、大小诸侯国的国都是政治中心,都需要筑城;第二,各国纷争中需要在战略要地筑城;第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城。……宋代以后,随着商业贸易的繁荣,城市的经济功能才逐渐增强,逐渐出现了纯粹经济功能的工商业市镇。

3.中国古代城市:

结合材料分析我国古代城市兴起的原因?

1)原因:①政治、军事的需要;②农业、手工业、商业发展的结果;③交通要道,人口聚集的结果。

例题 中国古代的“城”主要指城墙及城墙所包围的地区。“市”指商品交换的场所、城墙内的一个区域。“城”“市”连称就构成了“城市”。

下列对材料的理解正确的是

A.筑城是为了维护封建统治秩序 B.古代政治体系具有森严的等级

C.中国古代城市兼具政治、经济功能 D.政府非常重视发展城市商业贸易

布局

发展

宫殿区、手工业区和商业区、居民区

商朝

城市初具规模,宫殿和宗庙位于城市的中心

周朝

营建城市形成制度,城邑大致分为三等

匠人营国(都城),方九里,旁三门,国中九经纬,经涂九轨(九辆马车宽度),左祖(宗庙)右社(社稷,土神、谷神),面朝(群臣朝拜场地)后市(市场),市朝一夫(边长百步的正方形)。 ——《周礼·考工记》

1)布局工整,中轴线对称;2)神权与王权相结合;3)政府管理严格;4)政治和军事功能

突出;5)受宗法礼制思想影响,强调等级、尊卑;6) 天人合一;

以宗法等级制度为基础

体现神权与王权相结合

布局工整

2)布局

3)结合P58第一段、学思之窗和所学知识,分析中国古代城市的特点?

4)中国古代城市的演变趋势

内容 城市发展趋势

城市的功能

商业活动

数量和规模

地区分布

唐代以前的城市主要是政治中心、军事重镇;唐代以后,经济功能逐渐增强

唐以前,政府对城市商业活动的控制较严,坊市分开,管理严格;唐以后,政府对城市的控制放松。

明清时期,不仅规模巨大的都会城市增多,而且还兴起了大量中小工商业市镇,商业繁荣,人口密集。

城市的地区分布与经济重心南移对应。明清时期,新兴的工商业市镇大都分布于江南地区。

演变趋势:①经济功能增强;②地理位置南移、东移;③数量增多,规模变大。

4.西方古代城市

随着西欧封建社会走向稳定,封建经济获得一定发展,工商业逐渐复兴和繁荣……一些城市通过与封建主谈判,或以金钱赎买,或武装暴动,赢得一定程度的自治权。

思考 结合P59雅典城市平面示意图分析古代西方城市的特点。

①有军事防御功能;②经济和公共服务功能更突出 ,具有开放性。③城市布局不苛求对称;④具有民主平等和宗教色彩。

时期 概况

古希腊

古罗马

中古时期

城市布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能

城市的道路系统和供水排水系统,成为后来西方城市建设的标准

10-11世纪出现一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇

拓展探究

古代罗马城

城墙

输水管道

市场

行政机构

竞技场和剧场

商场

竞技场

1.明清北京城与古代罗马城在城市布局和功能上有何异同?

不同:古代中国城市整齐对称,有中轴线,政治功能更突出(最主要功能)。

古代罗马没有整体规划,较随意。工商业和生活、娱乐的功能突出 。

明清北京城

城墙

衙 署

作坊

作坊

相同:①都有城墙,有军事防御功能;②都是政治中心;③都有手工业和商业职能。

城市中的商人及工匠在城墙保护之下,享有东方城市无法想象的自主性。这里没有君主、哈里发或苏丹会限制私人财产权,经商协会的商人阶级享有的特权也不受限制。西方自治城市及刚刚萌芽的资本主义齐头并进。 ——(美)乔尔·克特金《城市的历史》

古代西欧城市 古代中国城市

不同点 经济、生活、娱乐功能更突出

布局较为随意

城市规模小,人口少

以“市”为主

建立在商品经济基础上

金钱赎买或武装斗争争取自治权

相同点 2.对比古代中西方城市

都有城墙,有军事防御功能;都是政治中心;都有经济功能

政治功能更突出,兼具其他功能

整齐对称、体现王权、礼制、等级

城市规模大、人口多

以“城”为主

建立在小农经济基础上

处于中央集权管理之下

中西方古代城市不同特点的原因:

古代中国:①专制主义中央集权制度;②重农抑商;③儒家礼制的影响。

古代西方:①民主政治,城市自治;②工商业发达;③公民精神与法治理念。

思考:城市的产生对人类社会发展和人们的生活有哪些影响?

1)城市的产生与政治密切相关,一般都有城墙,对政治局势的稳定起到了重要作用;

2)使得人口、手工业生产、商品交换以及财富集中,促进了工商业的发展;

3)城市的防御性设施、水利工程、道路等设施的修建,有利于人类居住;推动城市化进程;

4)为人们参与政治、经济、文化、宗教、体育和艺术等群体生活创造了条件,有利于文化思想交汇,有利于推动文明的进步。

5)消极:易导致“城市病”的产生:人口集中交通拥堵、环境污染等。

二、世界各地的民居形态—世界各地的民居

文明 建筑材料 建筑风格

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊、罗马

古印第安

阅读教材P57-60页的内容,完成下列世界各地民居表。

黏土 、芦苇

几户建在一起,建筑结构相同,有前庭、前室、主室

泥和木材、椰子叶

有小窗、庭院,院落周围有柱廊

木、砖

布局讲究对称、主次分明、院落有序

木、石、砖、

混凝土

中庭是核心,拱券、希腊柱式

复合式公寓

野牛皮、木头

公共居所,圆锥形的帐篷

文明的多样性

因地制宜、用最经济的手段去建造最宜居的居所

1.世界各地的民居状况

古埃及

古印第安人

古罗马

古代中国

2.影响世界各地民居的因素

自然环境

经济发展水平

宗教习俗

历史、文化传统

国家制度和政策等

古罗马后期

两河流域·乌尔

王公已下,凡有舍屋,不得施重拱、藻井。三品已上堂舍,不得过五间九架……士庶公私第宅,皆不得造楼阁,临视人家……庶人所造堂舍,不得过三间四架,门屋一间两架,仍不得辄施装饰。——《唐会要 舆服上》

等级观念和长幼有序礼仪制度

讲求对称,主次分明,院落有序

1.思考:请结合材料,分析中国古代民居的设计理念和建筑特点。

1)设计理念:

2)建筑材料:

3)布局特点:

最普遍采用的是木构抬梁结构,明朝时砖木结构开始普及

(次子)

(老人)

女眷

(长子)

(佣人)

4)风格多样,地域特色、民族特色明显。

拓展探究

拓展探究

材料:早在西周时期,中国就出现了较为完整的四合院建建筑,此后四合院一直在北方建筑中占有重要地位。四合院的空间布局中讲求“坎宅巽门”,正房必朝南,大门一般留在东南方向;西南方向最不祥,那个地方一般就会设置厕所。影壁必须要遵循一个原则,那就是要正对院门,为的是遮挡院子里外杂乱的景物,也是为了避免邪气进入自己的家。在标准的四合院里,还有一个二道门,二道门是主仆之间的界限。家长主持家庭大政,资产管理、经理收支、儿女婚事、亲友往来等。家庭里有成文或不成文的家规家法。家长的话,就是这个家庭的法律。家庭内部纠纷,由家长裁夺。

1)依据材料,指出古代四合院的特点。

①蕴含阴阳五行理念;②讲究尊卑等级秩序;③封闭对称;④宗法色彩。

2)结合所学知识,分析四合院存在的意义。

①传承了中华传统文化与民风民俗;②有利于家族内部的团结稳定;③容易造成生活模式和思维固化。

湘西 凤凰古城

山西 平遥古城

江苏 乌镇

贵州 千户苗寨

课堂小结

村落 集镇 城市

经济

人口

规模

功能

手工业、商业

较多

较大

经济、军事

手工业、商业

多

大

政治、经济、

军事、文化

农业

较少

较小

经济

经济越来越多元

人口越来越众多

规模越来越庞大

功能越来越复杂

从洞穴到城市的演进,

本质上是社会生产力发展和社会分工越来越细密的产物;

也是人类居住环境不断改善的进程;

也是生活方式与价值观念改变的过程。

村落为集镇、城市的发展提供条件;集镇、城市的出现也带动了村落的发展。

趋势:

关系:

课堂检测

1.(2024·太原)黄河流域的半坡遗址多半是穴居式住宅,一般会挖掘深坑再进行构建;江南河姆渡遗址主要是干栏式两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。造成这种不同的主要原因是( )

A.经济发展水平决定B.南北文化习俗不同影响

C.自然环境差异导致D.中原劳作工具更为先进

C

[解析] 据本题材料信息,受南北方自然条件制约,黄河流域的半坡遗址多半是穴居式住宅,江南河姆渡遗址多为干栏式两层建筑,C项正确;据所学,两者经济水平相近,同处于新石器时代,排除A项;文化习俗不同是建筑风格体现出的特点而非差异产生的主要原因,排除B项;据所学,中原劳作工具更为先进并非两地建筑风格不同的主要原因,排除D项。

课堂检测

2.(2024·青岛)《吕氏春秋》记载“择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙”的原则。这一原则体现在宫室建筑中,在二里头时代已经出现,到明清紫禁城的修筑达到极致。据此可知( )

A.儒家思想影响了建筑布局 B.中正有序的理念渊远流长

C.古代建筑技术趋向于停滞 D.祖先崇拜决定了宫室功能

B

[解析] 根据材料“择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙”及所学可知,古代的王者(天子)选择天下(版图)之中央立国(作为国都);选择国都之中央立(王或皇)宫;选择宫殿(群)之中央立宗庙。这凸显了统治者的中心地位,反映了严格的社会秩序,说明古代中国的中正有序的理念渊远流长,B项正确;儒家思想与“二里头时代”不符,材料未涉及儒家思想对建筑布局的影响,排除A项;“古代建筑技术趋向于停滞”表述错误,排除C项;材料未涉及祖先崇拜的信息,无法得出祖先崇拜对宫室功能的影响,排除D项。

课堂检测

3.(2024·海口)《宋刑统》中明确规定,禁止市民在墙上凿洞、向街道排放垃圾,如果有敢触犯者,将会受到刑事处罚。另外,政府也加强了对城市水资源的保护,对于堵塞河道的违章建筑,官府有权力采取强制手段将其拆除。据此可知,宋代( )

A.城市规划杂乱无章 B.注重城市环境治理

C.坊市界限已被打破 D.有意维护等级秩序

[解析] 根据材料,宋代政府禁止市民向街道排放垃圾,并加强了对城市水资源的保护,结合所学可知,随着宋代商品经济的发展,城市人口不断增加,城市化进程加快,政府采取了一些加强城市环境治理的措施,B项正确;材料体现不出宋代城市规划杂乱无章,排除A项;宋朝时期坊市界限已被打破,但在材料中体现不出,排除C项;材料不涉及对等级秩序的维护,无法得出相关结论,排除D项。

B

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化