第4课古代的生产工具与劳作 教学课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课古代的生产工具与劳作 教学课件(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-18 21:13:04 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

古代的生产工具与劳作

《经济与社会生活》第二单元第4课————————

社会生产力决定生产关系。生产工具的进步和生产方式的变革,是社会生产力发展的重要标志,也是人类历史演进的强大动力。

劳作方式的发展

01

03

农业工具的变化

目录

CONTENTS

手工业工具的进步

02

01

农业工具的变化

农业工具的变化

(一)耕作工具

1、材质:主要有骨、竹、木、石、蚌、铜、铁等

2、表现:

铜器

西亚、北非最早,以红铜、锡和铅等的合金制成青铜,农具数量少。

铁器

小亚细亚率先出现冶铁技术,中国战国出现铁制农具并逐步推广。

△播种机始祖——西汉耧车

石器

旧石器的制作方法以打击为主,新时期的制作方法以磨制为主。

农业工具的变化

(一)耕作工具

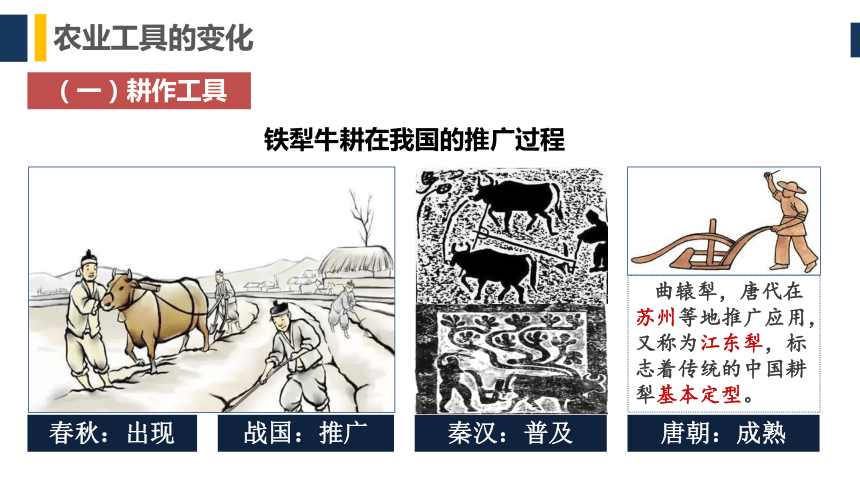

铁犁牛耕在我国的推广过程

春秋:出现

战国:推广

秦汉:普及

唐朝:成熟

曲辕犁,唐代在苏州等地推广应用,又称为江东犁,标志着传统的中国耕犁基本定型。

农业工具的变化

(一)耕作工具

思考:战国时期铁农具和牛耕的使用对生产力和生产关系有何影响?

是耕作技术的一次革命,大量山林被开发,使耕地面积扩大。

是农用动力的一次革命,使精耕细作的农业生产模式日益完善。

对生产力的影响

对生产关系的影响

推动分散的男耕女织的小农经济产生。

推动了井田制瓦解和土地私有化。

推动了土地买卖、租佃关系、土地兼并的产生。

引发了改革变法的时代风潮。

推动了社会转型。(奴隶——封建)

农业工具的变化

(一)耕作工具

思考:什么是精耕细作?

“精耕细作”是一种农业生产方式。它的核心是在有限的土地上,通过投入大量的劳动力,细致地进行耕种,以提高农作物的产量和质量。

比如,农民会精心翻耕土地,让土壤变得松软,利于作物扎根;在播种环节会控制好种子间距,确保每一株作物都有足够的生长空间和养分;还会细心地进行灌溉、除草、施肥、除虫等工作。

这种方式在中国传统农业中广泛应用,也是古代农业能够长期维持较高产出水平的重要原因之一。

农业工具的变化

(二)灌溉工具

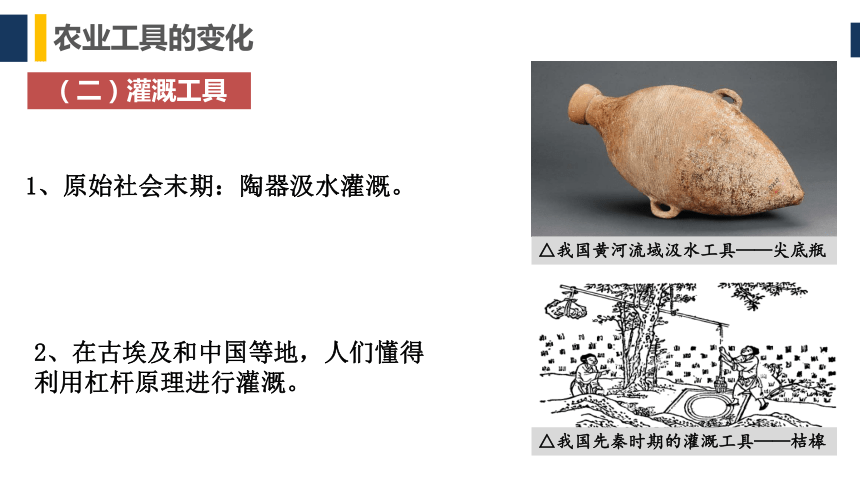

1、原始社会末期:陶器汲水灌溉。

2、在古埃及和中国等地,人们懂得利用杠杆原理进行灌溉。

△我国先秦时期的灌溉工具——桔槔

△我国黄河流域汲水工具——尖底瓶

农业工具的变化

(二)灌溉工具

3、东汉末期:翻车(三国马钧革新)

4、唐朝:筒车

《无锡道中赋水车》

苏轼

翻翻联联衔尾鸦,荦荦确确蜕骨蛇。 分畴翠浪走云阵,刺水绿针抽稻芽。 洞庭五月欲飞沙,鼍鸣窟中如打衙。 天公不见老农泣,唤取阿香推雷车

翻车,又名龙骨水车,是世界上出现最早,流传最久远的农用水车。

农业工具的变化

(三)畜牧业生产工具

3、东汉末期:翻车(三国马钧革新)

(2)驯养条件:圈厩(jiù)、马槽等

(1)捕捉、驯化工具:弓箭、网、马鞍等

△1489 清乾隆 木胎剔红八宝纹马鞍

△圈厩

△马槽

02

手工业工具的进步

手工业工具的进步

(一)纺织工具

1、古代中国

山顶洞人:骨针

新石器时代晚期:陶纺轮

汉朝:纺车;提花机

元朝以后:纺织机

2、古代西方:出现过纺纱用的纺车

△湖南长沙马王堆一号汉墓出土的素纱襌(单)衣,重仅49克,是世界上最轻的素纱襌衣和最早的印花织物。折叠后可放入火柴盒中。是西汉纱织水平的代表作。

手工业工具的进步

(一)纺织工具

思考:元代棉纺织业发展的原因?

棉布自身的特点优势

棉花种植范围的扩大

棉纺织技术改进推广

政府对棉纺织业鼓励

《咏棉花》

陈振家

不学妖娆桃李艳,

名微难入百花班。

唯凭一掬清纯质,

留得温柔在世间。

棉花原产于印度和阿拉伯。南北朝传至我国边疆,宋元时期大量传入内地,棉纺织业兴起,明清成为主要衣料。

手工业工具的进步

(二)陶瓷工具

时 期 工具/方式 用 途

新石器中期

新石器晚期

中国南朝

唐 宋

泥条盘筑

坯 车

匣 钵

支 钉

防止粘连

制造陶器

制坯

防止污损坯件

手工业工具的进步

(二)陶瓷工具

唐三彩,盛行于唐代的陶器,以黄、褐、绿三色为基本釉色而得名。

△乾隆粉彩花卉瓶

△元青花(故宫藏品)

△唐代“南青北白”

△宋代“五大名窑”

手工业工具的进步

(三)冶金工具

冶金方式 冶金工具 作用 锻打 (小型) 铸造 (大型)

东汉 土炉

锤

范

锉

水排(杜诗)

熔化金属原料

打击金属原料

磨平金属

熔化金属

商周时制作青铜器

战国后制作铁农具

冶铁鼓风工具

使液态金属成型

坩埚

手工业工具的进步

(三)冶金工具

△东汉杜诗发明的水利鼓风机——水排

灌钢法又叫团钢法,或生熟法,是中国南北朝出现的一项突出成就。由矿石冶炼得到的液态铸铁(生铁),含碳量和杂质很高,性脆易碎;熟铁是指将生铁经过“炒”或“蒸”等工艺而脱碳后的铁,柔软可锻。灌钢工艺是将高碳含量的生铁液浇灌到红热的低碳含量的熟铁中,相互熔融混合,直接获得刚硬的钢。

03

劳作方式的发展

劳作方式的发展

(一)集体劳作

(王)大令众人曰,恊田。

——殷墟甲骨文卜辞

中国商周时期

原因:

(1)生产力水平低下,石器锄耕

(2)实行井田制,土地国有

载芟载柞,其耕泽泽。千耦其耘,徂隰徂畛。……匪且有且,匪今斯今,振古如兹。——诗经·周颂·载芟

作用:

(1)维系了人类的生存;

(2)不利于调动劳动者的积极性。

劳作方式的发展

(二)家庭式劳作

(1)中国:春秋战国,小农经济

原因:

铁梨牛耕的出现

土地私有制确立

影响:

促进了农业生产的发展

有利于政府的赋役征发

阻碍了商品经济的发展

特点:

以家庭为单位(分散性)

自给自足(封闭性)

规模小受自然影响大(脆弱性)

男耕女织(农业和家庭手工业相结合)

(2)古希腊、罗马

氏族部落解体后,一家一户的家庭式劳作日渐普及。

劳作方式的发展

(三)庄园式劳作

原因:

中央集权弱化,地方割据势力增强

代表:

罗马共和国:大型奴隶制庄园

中古西欧:封建农奴制庄园

中国魏晋时期:坞堡

集中劳动,生产力水平低

自给自足,市场化程度低

劳动者人身依附于庄园主

有一定自治性或独立性

特点

劳作方式的发展

(三)庄园式劳作

东晋南朝时期,门阀政治发展到鼎盛,政权更迭频繁,土地私有制的浪潮又汹涌奔袭,东晋南朝时期的庄园正是在这样的历史轨迹中大放异彩。战乱不息的中原大地促使士族冠带之家携家带眷避乱江左建立庄园,而战乱所导致的流民又为庄园的生产提供了劳动力和生产技术……大量的农田水利工程被修建,原本为北方所种植的旱地作物被推广至南方。

——胡宗飞《东晋南朝庄园生产经营研究》

战乱时期可使失去土地的农民依附于地主得到生存空间

易形成严重的地方割据

生产市场化程度低,不利于商品经济的发展

影响

劳作方式的发展

(四)作坊式劳作

主要出现在手工业生产领域,中国古代的官营和民营手工业多为作坊式经营。

手工作坊:封建社会城市中的手工业生产的基本单位。手工作坊主拥有私有的生产资料,分散经营,以本人的手工劳动为主要的生活来源,一般不雇佣工人,只有做辅助性工作的帮工和学徒。帮工、学徒没有工资,仅有维持生计的微薄报酬,因此,作坊主与帮工、学徒之间不存在资本主义性质的雇佣关系。

劳作方式的发展

(四)作坊式劳作

家庭手工业 官营手工业 私营手工业

管理方式

产品用途

流通方式

历史变迁

意 义

个体农户的副业

自己消费缴纳赋税

稳定小农经济;但技术落后,生产分散,妨碍市场发育

西周到明代前期,一直占据主导地位,明中叶萎缩

官家专用皇家私用

规模经营,细密分工协作和严格管理有利于技艺的提高;但缺乏竞争;强制服役引发工匠不满。

春秋战国兴起;明代中叶后占据主导地位

官府统一管理

很少进入市场

在市场上流通

个体独立经营

民间消费

不在市场上流通

一直存在于社会经济生活中

促进了商品经济的发展和资本主义萌芽的产生。

巩固练习

嘉峪关魏晋墓中有大量农耕和畜牧题材的壁画。如图是6号墓壁画,一人一牛一犁,画面中农夫一手攥着缰绳紧握犁把,一手举鞭,耕牛前曲后躬,力度感强烈,生活气息浓厚。这幅壁画( )

A.得益于南北民族交融的推动

B.再现了西域民众生活安定的时代风貌

C.反映了先进生产技术的传播

D.见证了精耕细作下自耕农经济的盛行

C

进入春秋以后,郑国开垦了“蓬蒿藜葱”之地;晋国开垦了狐狸豺狼所居的“南鄙之田”;宋郑之间的“隙地”(可是而未垦之地),也在被压榨的奴隶的辛勤劳动下开垦出来。上述现象出现的根本原因是( )

A.奴隶制度逐渐发展成熟 B.土地国有制度的瓦解

C.畜力与铁制农具的使用 D.个体小农经济的形成

C

巩固练习

13世纪时,英格兰的一则小品剧中,庄园领主在法庭上公开讨论小麦、奶酪、鸡蛋和小乳猪的价格。无独有偶,《田庄总管职责》也提醒领主和总管,羊毛应该论包或以一只羊一次所剪的毛为单位出售,怎样卖收益最大、好处最多,就怎样卖。上述材料反映英格兰( )

A.封建庄园制度已濒临崩溃 B.庄园农产品获利丰厚

C.农业的经济转型趋势初显 D.圈地运动正迅速开展

C

房龙在《人类的故事》中这样描述庄园:“中世纪的骑士同时也是拥有田产的乡绅,很少出现必须付钱购买某种物品的情形。他的庄园里能够出产供他和家人吃、喝、穿的一切物品。”由此可以判断中世纪庄园经济的特征是( )

A.商品经济发达 B.基本自给自足

C.严格禁止竞争 D.自耕农为主体

A

古代的生产工具与劳作

《经济与社会生活》第二单元第4课————————

社会生产力决定生产关系。生产工具的进步和生产方式的变革,是社会生产力发展的重要标志,也是人类历史演进的强大动力。

劳作方式的发展

01

03

农业工具的变化

目录

CONTENTS

手工业工具的进步

02

01

农业工具的变化

农业工具的变化

(一)耕作工具

1、材质:主要有骨、竹、木、石、蚌、铜、铁等

2、表现:

铜器

西亚、北非最早,以红铜、锡和铅等的合金制成青铜,农具数量少。

铁器

小亚细亚率先出现冶铁技术,中国战国出现铁制农具并逐步推广。

△播种机始祖——西汉耧车

石器

旧石器的制作方法以打击为主,新时期的制作方法以磨制为主。

农业工具的变化

(一)耕作工具

铁犁牛耕在我国的推广过程

春秋:出现

战国:推广

秦汉:普及

唐朝:成熟

曲辕犁,唐代在苏州等地推广应用,又称为江东犁,标志着传统的中国耕犁基本定型。

农业工具的变化

(一)耕作工具

思考:战国时期铁农具和牛耕的使用对生产力和生产关系有何影响?

是耕作技术的一次革命,大量山林被开发,使耕地面积扩大。

是农用动力的一次革命,使精耕细作的农业生产模式日益完善。

对生产力的影响

对生产关系的影响

推动分散的男耕女织的小农经济产生。

推动了井田制瓦解和土地私有化。

推动了土地买卖、租佃关系、土地兼并的产生。

引发了改革变法的时代风潮。

推动了社会转型。(奴隶——封建)

农业工具的变化

(一)耕作工具

思考:什么是精耕细作?

“精耕细作”是一种农业生产方式。它的核心是在有限的土地上,通过投入大量的劳动力,细致地进行耕种,以提高农作物的产量和质量。

比如,农民会精心翻耕土地,让土壤变得松软,利于作物扎根;在播种环节会控制好种子间距,确保每一株作物都有足够的生长空间和养分;还会细心地进行灌溉、除草、施肥、除虫等工作。

这种方式在中国传统农业中广泛应用,也是古代农业能够长期维持较高产出水平的重要原因之一。

农业工具的变化

(二)灌溉工具

1、原始社会末期:陶器汲水灌溉。

2、在古埃及和中国等地,人们懂得利用杠杆原理进行灌溉。

△我国先秦时期的灌溉工具——桔槔

△我国黄河流域汲水工具——尖底瓶

农业工具的变化

(二)灌溉工具

3、东汉末期:翻车(三国马钧革新)

4、唐朝:筒车

《无锡道中赋水车》

苏轼

翻翻联联衔尾鸦,荦荦确确蜕骨蛇。 分畴翠浪走云阵,刺水绿针抽稻芽。 洞庭五月欲飞沙,鼍鸣窟中如打衙。 天公不见老农泣,唤取阿香推雷车

翻车,又名龙骨水车,是世界上出现最早,流传最久远的农用水车。

农业工具的变化

(三)畜牧业生产工具

3、东汉末期:翻车(三国马钧革新)

(2)驯养条件:圈厩(jiù)、马槽等

(1)捕捉、驯化工具:弓箭、网、马鞍等

△1489 清乾隆 木胎剔红八宝纹马鞍

△圈厩

△马槽

02

手工业工具的进步

手工业工具的进步

(一)纺织工具

1、古代中国

山顶洞人:骨针

新石器时代晚期:陶纺轮

汉朝:纺车;提花机

元朝以后:纺织机

2、古代西方:出现过纺纱用的纺车

△湖南长沙马王堆一号汉墓出土的素纱襌(单)衣,重仅49克,是世界上最轻的素纱襌衣和最早的印花织物。折叠后可放入火柴盒中。是西汉纱织水平的代表作。

手工业工具的进步

(一)纺织工具

思考:元代棉纺织业发展的原因?

棉布自身的特点优势

棉花种植范围的扩大

棉纺织技术改进推广

政府对棉纺织业鼓励

《咏棉花》

陈振家

不学妖娆桃李艳,

名微难入百花班。

唯凭一掬清纯质,

留得温柔在世间。

棉花原产于印度和阿拉伯。南北朝传至我国边疆,宋元时期大量传入内地,棉纺织业兴起,明清成为主要衣料。

手工业工具的进步

(二)陶瓷工具

时 期 工具/方式 用 途

新石器中期

新石器晚期

中国南朝

唐 宋

泥条盘筑

坯 车

匣 钵

支 钉

防止粘连

制造陶器

制坯

防止污损坯件

手工业工具的进步

(二)陶瓷工具

唐三彩,盛行于唐代的陶器,以黄、褐、绿三色为基本釉色而得名。

△乾隆粉彩花卉瓶

△元青花(故宫藏品)

△唐代“南青北白”

△宋代“五大名窑”

手工业工具的进步

(三)冶金工具

冶金方式 冶金工具 作用 锻打 (小型) 铸造 (大型)

东汉 土炉

锤

范

锉

水排(杜诗)

熔化金属原料

打击金属原料

磨平金属

熔化金属

商周时制作青铜器

战国后制作铁农具

冶铁鼓风工具

使液态金属成型

坩埚

手工业工具的进步

(三)冶金工具

△东汉杜诗发明的水利鼓风机——水排

灌钢法又叫团钢法,或生熟法,是中国南北朝出现的一项突出成就。由矿石冶炼得到的液态铸铁(生铁),含碳量和杂质很高,性脆易碎;熟铁是指将生铁经过“炒”或“蒸”等工艺而脱碳后的铁,柔软可锻。灌钢工艺是将高碳含量的生铁液浇灌到红热的低碳含量的熟铁中,相互熔融混合,直接获得刚硬的钢。

03

劳作方式的发展

劳作方式的发展

(一)集体劳作

(王)大令众人曰,恊田。

——殷墟甲骨文卜辞

中国商周时期

原因:

(1)生产力水平低下,石器锄耕

(2)实行井田制,土地国有

载芟载柞,其耕泽泽。千耦其耘,徂隰徂畛。……匪且有且,匪今斯今,振古如兹。——诗经·周颂·载芟

作用:

(1)维系了人类的生存;

(2)不利于调动劳动者的积极性。

劳作方式的发展

(二)家庭式劳作

(1)中国:春秋战国,小农经济

原因:

铁梨牛耕的出现

土地私有制确立

影响:

促进了农业生产的发展

有利于政府的赋役征发

阻碍了商品经济的发展

特点:

以家庭为单位(分散性)

自给自足(封闭性)

规模小受自然影响大(脆弱性)

男耕女织(农业和家庭手工业相结合)

(2)古希腊、罗马

氏族部落解体后,一家一户的家庭式劳作日渐普及。

劳作方式的发展

(三)庄园式劳作

原因:

中央集权弱化,地方割据势力增强

代表:

罗马共和国:大型奴隶制庄园

中古西欧:封建农奴制庄园

中国魏晋时期:坞堡

集中劳动,生产力水平低

自给自足,市场化程度低

劳动者人身依附于庄园主

有一定自治性或独立性

特点

劳作方式的发展

(三)庄园式劳作

东晋南朝时期,门阀政治发展到鼎盛,政权更迭频繁,土地私有制的浪潮又汹涌奔袭,东晋南朝时期的庄园正是在这样的历史轨迹中大放异彩。战乱不息的中原大地促使士族冠带之家携家带眷避乱江左建立庄园,而战乱所导致的流民又为庄园的生产提供了劳动力和生产技术……大量的农田水利工程被修建,原本为北方所种植的旱地作物被推广至南方。

——胡宗飞《东晋南朝庄园生产经营研究》

战乱时期可使失去土地的农民依附于地主得到生存空间

易形成严重的地方割据

生产市场化程度低,不利于商品经济的发展

影响

劳作方式的发展

(四)作坊式劳作

主要出现在手工业生产领域,中国古代的官营和民营手工业多为作坊式经营。

手工作坊:封建社会城市中的手工业生产的基本单位。手工作坊主拥有私有的生产资料,分散经营,以本人的手工劳动为主要的生活来源,一般不雇佣工人,只有做辅助性工作的帮工和学徒。帮工、学徒没有工资,仅有维持生计的微薄报酬,因此,作坊主与帮工、学徒之间不存在资本主义性质的雇佣关系。

劳作方式的发展

(四)作坊式劳作

家庭手工业 官营手工业 私营手工业

管理方式

产品用途

流通方式

历史变迁

意 义

个体农户的副业

自己消费缴纳赋税

稳定小农经济;但技术落后,生产分散,妨碍市场发育

西周到明代前期,一直占据主导地位,明中叶萎缩

官家专用皇家私用

规模经营,细密分工协作和严格管理有利于技艺的提高;但缺乏竞争;强制服役引发工匠不满。

春秋战国兴起;明代中叶后占据主导地位

官府统一管理

很少进入市场

在市场上流通

个体独立经营

民间消费

不在市场上流通

一直存在于社会经济生活中

促进了商品经济的发展和资本主义萌芽的产生。

巩固练习

嘉峪关魏晋墓中有大量农耕和畜牧题材的壁画。如图是6号墓壁画,一人一牛一犁,画面中农夫一手攥着缰绳紧握犁把,一手举鞭,耕牛前曲后躬,力度感强烈,生活气息浓厚。这幅壁画( )

A.得益于南北民族交融的推动

B.再现了西域民众生活安定的时代风貌

C.反映了先进生产技术的传播

D.见证了精耕细作下自耕农经济的盛行

C

进入春秋以后,郑国开垦了“蓬蒿藜葱”之地;晋国开垦了狐狸豺狼所居的“南鄙之田”;宋郑之间的“隙地”(可是而未垦之地),也在被压榨的奴隶的辛勤劳动下开垦出来。上述现象出现的根本原因是( )

A.奴隶制度逐渐发展成熟 B.土地国有制度的瓦解

C.畜力与铁制农具的使用 D.个体小农经济的形成

C

巩固练习

13世纪时,英格兰的一则小品剧中,庄园领主在法庭上公开讨论小麦、奶酪、鸡蛋和小乳猪的价格。无独有偶,《田庄总管职责》也提醒领主和总管,羊毛应该论包或以一只羊一次所剪的毛为单位出售,怎样卖收益最大、好处最多,就怎样卖。上述材料反映英格兰( )

A.封建庄园制度已濒临崩溃 B.庄园农产品获利丰厚

C.农业的经济转型趋势初显 D.圈地运动正迅速开展

C

房龙在《人类的故事》中这样描述庄园:“中世纪的骑士同时也是拥有田产的乡绅,很少出现必须付钱购买某种物品的情形。他的庄园里能够出产供他和家人吃、喝、穿的一切物品。”由此可以判断中世纪庄园经济的特征是( )

A.商品经济发达 B.基本自给自足

C.严格禁止竞争 D.自耕农为主体

A

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化