7.1.1 两条直线相交 教案

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

单元名称 初中数学七年级下册第七章-相交线与平行线 设计者

单元教学目标 1.理解对顶角、邻补角的概念,探索并掌握对顶角相等的性质。2.理解垂线、垂线段等概念,能用三角尺或里角器过一点画已知直线的垂线。理解点到直线的距离的意义,能度里点到直线的距离。3.掌握基本事实:过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。4.会识别同位角、内错角、同旁内角。5.理解平行线概念,能用三角尺和直尺过已知直线外一点画这条直线的平行线,了解平行于同一条直线的两条直线平行。6.掌握基本事实:过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行。7.掌握平行线的性质定理:两条平行直线被第三条直线所截,同位角相等;两条平行直线被第三条直线所截,内错角相等(或同旁内角互补)。8.探索并证明平行线的判定定理:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么两直线平行两条直线被第三条直线所截,如果内错角相等(或同旁内角互补),那么两直线平行。9.通过具体实例,了解定义、命题、定理、证明的意义,会区分命题的条件和结论。知道证明的意义和证明的必要性,知道证明要合乎逻辑。了解反例的作用,知道利用反例可以判断一个命题是错误的。10.通过具体实例认识平移,探索它的基本性质:一个图形和它经过平移所得的图形中,两组时应点的连线平行(或在同一条直线上)且相等,认识并欣赏平移在自然界和现实生活中的应用运用图形的平移进行图案设计。

思政元素 通过学习探究,培养学生初步形成空间观念和几何直观,认识并欣赏数学在现实生活中的应用,培养学生的应用意识和创新意识。

学习任务课时分配 7.1相交线3课时

7.2平行线4课时

7.3定义、命题、定理 1课时

7.4平移1课时

第7章小结 1课时

单元分课时学历案设计

课时名称 7.1相交线-7.1.1两条直线相交 课时 1课时

课时教学目标 1.理解并掌握邻补角和对顶角的概念;2.掌握邻补角与对顶角的性质,并能运用它们的性质进行角的计算及解决简单实际问题。

评估证据 1.能准确叙述邻补角和对顶角的概念及性质,能从实际问题中抽象出几何模型;2.能运用邻补角和对顶角的性质进行角的计算及解决简单实际问题,进一步发展运算能力和推理能力。

学生学习过程

学生学习任务 教师导学 学生学习实践 二次备课

任务一:观察图片,感受相交线,为新知识做铺垫 1.趣味导入多媒体展示一系列生活中含有相交线的精美图片,如交错的篱笆、宏伟的大桥钢梁、城市的交通道路交汇口、精致的窗格花纹等,营造轻松的学习氛围。2、揭示课题。提问:“同学们,仔细观察这些图片,你们能发现其中隐藏的数学元素——相交线吗?谁能上来指一指图片中哪些地方体现了相交线?”你能再举出一些相交线和平行线的实例吗 在上一章中,我们认识子几何图形,并学习了一些基本的平面图形一直线、射线线段和角,本章我们将学习平面内不重合的两条直线的位置关系:相交与平行。对于相交,要研究两条直线相交所成的角的位置关系和数量关系;对于平行,要借助一条直线与另外两条直线相交所成的角,研究平行线的判定和性质.在此基础上,还要学习图形的平移等,在本章中获得的知识,是后面学习三角形、四边形等平而图形的基础. 在本章中,我们还将学习通过简单的推理得出数学结论的方法,逐步养成言之有据的思考习惯。 在上一章中,我们认识了相交线.知道相交是直线之间的一种基本位置关系,如何刻画这种位置关系呢 本节我们借助直线相交所成的角的位置关系和数量关系、研究相交线.揭示课题。 1.学生观察图片并且与教师互动交流。2.教师邀请学生在屏幕上指出相交线的位置,并进行小组汇报总结。鼓励学生分享自己在生活中发现的相交线实例,对于积极发言的学生,给予口头表扬作为鼓励。

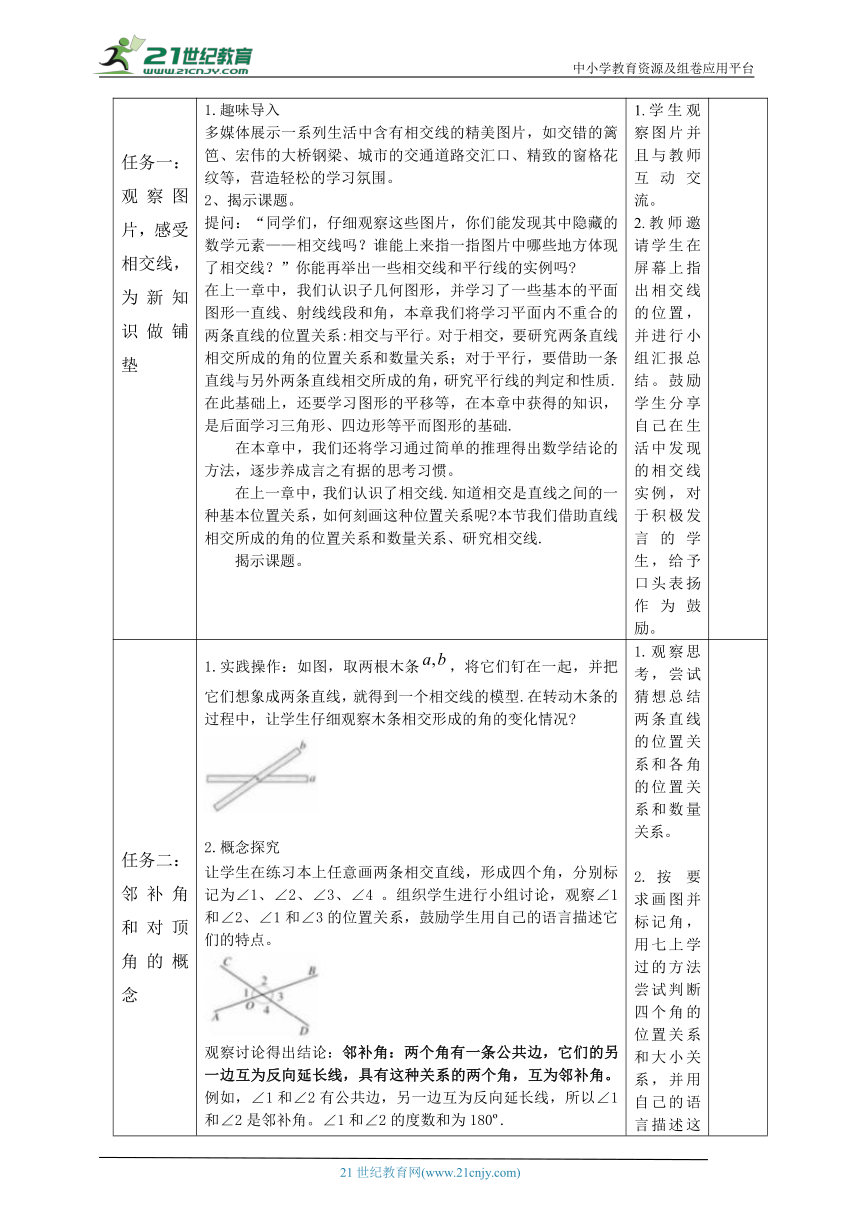

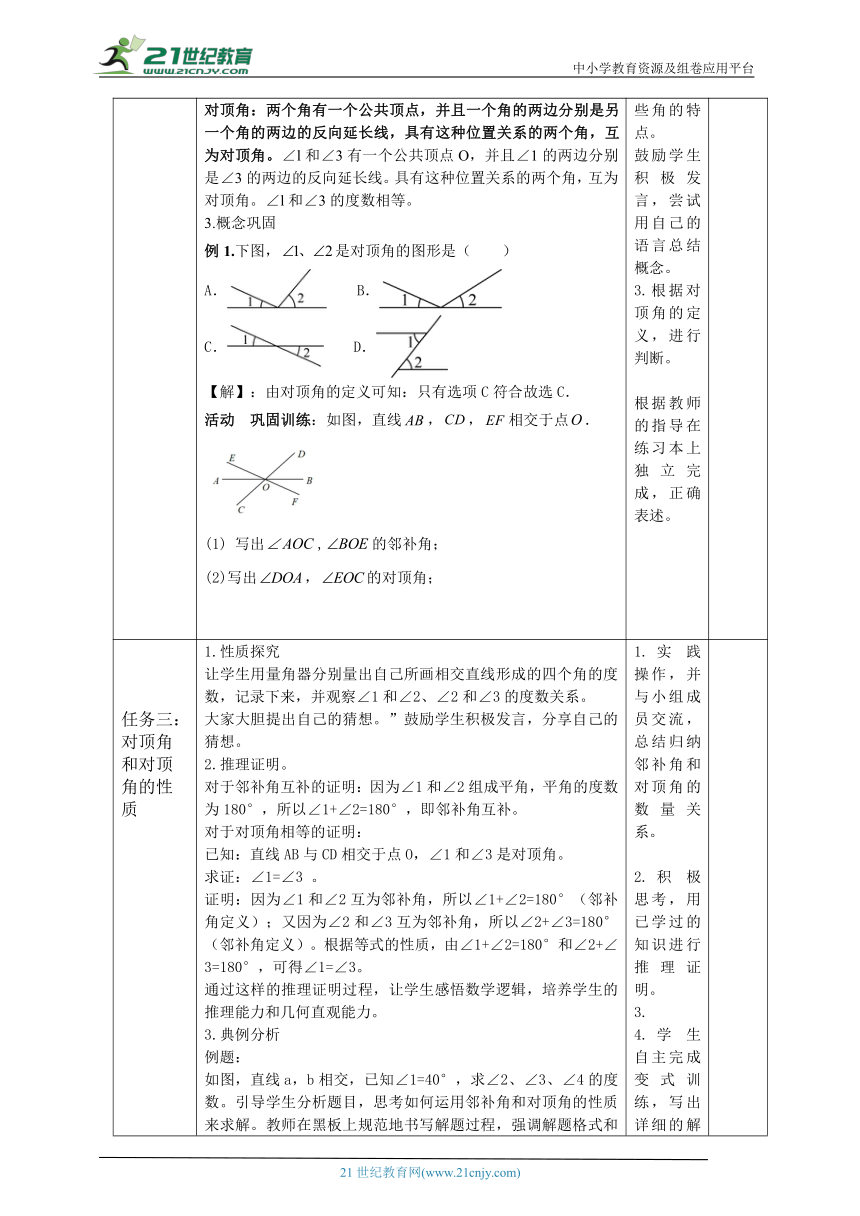

任务二:邻补角和对顶角的概念 1.实践操作:如图,取两根木条,将它们钉在一起,并把它们想象成两条直线,就得到一个相交线的模型.在转动木条的过程中,让学生仔细观察木条相交形成的角的变化情况 2.概念探究让学生在练习本上任意画两条相交直线,形成四个角,分别标记为∠1、∠2、∠3、∠4 。组织学生进行小组讨论,观察∠1和∠2、∠1和∠3的位置关系,鼓励学生用自己的语言描述它们的特点。观察讨论得出结论:邻补角:两个角有一条公共边,它们的另一边互为反向延长线,具有这种关系的两个角,互为邻补角。例如,∠1和∠2有公共边,另一边互为反向延长线,所以∠1和∠2是邻补角。∠1和∠2的度数和为180 .对顶角:两个角有一个公共顶点,并且一个角的两边分别是另一个角的两边的反向延长线,具有这种位置关系的两个角,互为对顶角。∠l和∠3有一个公共顶点O,并且∠1的两边分别是∠3的两边的反向延长线。具有这种位置关系的两个角,互为对顶角。∠l和∠3的度数相等。3.概念巩固例1.下图,是对顶角的图形是( )A. B. C. D. 【解】:由对顶角的定义可知:只有选项C符合故选C.活动 巩固训练:如图,直线,,相交于点.写出,的邻补角;(2)写出,的对顶角; 1.观察思考,尝试猜想总结两条直线的位置关系和各角的位置关系和数量关系。按要求画图并标记角,用七上学过的方法尝试判断四个角的位置关系和大小关系,并用自己的语言描述这些角的特点。鼓励学生积极发言,尝试用自己的语言总结概念。3.根据对顶角的定义,进行判断。根据教师的指导在练习本上独立完成,正确表述。

任务三:对顶角和对顶角的性质任务四:对顶角和对顶角的应用 1.性质探究让学生用量角器分别量出自己所画相交直线形成的四个角的度数,记录下来,并观察∠1和∠2、∠2和∠3的度数关系。大家大胆提出自己的猜想。”鼓励学生积极发言,分享自己的猜想。2.推理证明。对于邻补角互补的证明:因为∠1和∠2组成平角,平角的度数为180°,所以∠1+∠2=180°,即邻补角互补。对于对顶角相等的证明:已知:直线AB与CD相交于点O,∠1和∠3是对顶角。求证:∠1=∠3 。证明:因为∠1和∠2互为邻补角,所以∠1+∠2=180°(邻补角定义);又因为∠2和∠3互为邻补角,所以∠2+∠3=180°(邻补角定义)。根据等式的性质,由∠1+∠2=180°和∠2+∠3=180°,可得∠1=∠3。通过这样的推理证明过程,让学生感悟数学逻辑,培养学生的推理能力和几何直观能力。3.典例分析例题:如图,直线a,b相交,已知∠1=40°,求∠2、∠3、∠4的度数。引导学生分析题目,思考如何运用邻补角和对顶角的性质来求解。教师在黑板上规范地书写解题过程,强调解题格式和步骤的完整性。进行相关变式训练:变式一:已知∠2 = 120°,求∠1、∠3、∠4的度数。变式二:已知∠1 + ∠3 = 80°,求∠1、∠2、∠3、∠4的度数教师巡视各小组,及时给予指导和纠正。4.课堂小结引导学生回顾本节课所学的主要内容,提问:“同学们,通过这节课的学习,我们一起探究了两条直线相交的相关知识,谁能说一说邻补角和对顶角的概念是什么?它们有哪些性质呢?”邀请几位同学回答问题,其他同学进行补充。 实践操作,并与小组成员交流,总结归纳邻补角和对顶角的数量关系。积极思考,用已学过的知识进行推理证明。学生自主完成变式训练,写出详细的解题过程,两名学生上台板演。学生完成后,对板演的学生进行点评,强调解题思路和方法,尝试总结计算技巧。学生独立思考,同桌交流,然后进行汇报,互相补充。

板书设计 课题:7.1.1两条直线相交探究一:探究邻补角和对顶角 例1.探究二:邻补角、对顶角再认识 例2.探究三:探究对顶角性质 学生练习板演探究四:对顶角性质的应用

课时作业设计 基础性:1.下列图中,和是对顶角的是( )(目标一) B. C. D. 【解析】解:根据对顶角的定义可得,只有选项D中的和是对顶角,故选:D.2.课本习题7.1第1题 (目标一)鼓励性:课本习题7.1第5题(目标二)挑战性:观察不同数量直线相交的图形,寻找对顶角数量与直线条数之间的关系,并尝试用代数式表示出来。这道题具有一定的挑战性,旨在激发学有余力的学生进一步探索数学规律,培养学生的观察能力、归纳能力和创新思维。(目标二)拓展性:无

教学反思

七年级下册第七章大单元备课设计

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

单元名称 初中数学七年级下册第七章-相交线与平行线 设计者

单元教学目标 1.理解对顶角、邻补角的概念,探索并掌握对顶角相等的性质。2.理解垂线、垂线段等概念,能用三角尺或里角器过一点画已知直线的垂线。理解点到直线的距离的意义,能度里点到直线的距离。3.掌握基本事实:过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。4.会识别同位角、内错角、同旁内角。5.理解平行线概念,能用三角尺和直尺过已知直线外一点画这条直线的平行线,了解平行于同一条直线的两条直线平行。6.掌握基本事实:过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行。7.掌握平行线的性质定理:两条平行直线被第三条直线所截,同位角相等;两条平行直线被第三条直线所截,内错角相等(或同旁内角互补)。8.探索并证明平行线的判定定理:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么两直线平行两条直线被第三条直线所截,如果内错角相等(或同旁内角互补),那么两直线平行。9.通过具体实例,了解定义、命题、定理、证明的意义,会区分命题的条件和结论。知道证明的意义和证明的必要性,知道证明要合乎逻辑。了解反例的作用,知道利用反例可以判断一个命题是错误的。10.通过具体实例认识平移,探索它的基本性质:一个图形和它经过平移所得的图形中,两组时应点的连线平行(或在同一条直线上)且相等,认识并欣赏平移在自然界和现实生活中的应用运用图形的平移进行图案设计。

思政元素 通过学习探究,培养学生初步形成空间观念和几何直观,认识并欣赏数学在现实生活中的应用,培养学生的应用意识和创新意识。

学习任务课时分配 7.1相交线3课时

7.2平行线4课时

7.3定义、命题、定理 1课时

7.4平移1课时

第7章小结 1课时

单元分课时学历案设计

课时名称 7.1相交线-7.1.1两条直线相交 课时 1课时

课时教学目标 1.理解并掌握邻补角和对顶角的概念;2.掌握邻补角与对顶角的性质,并能运用它们的性质进行角的计算及解决简单实际问题。

评估证据 1.能准确叙述邻补角和对顶角的概念及性质,能从实际问题中抽象出几何模型;2.能运用邻补角和对顶角的性质进行角的计算及解决简单实际问题,进一步发展运算能力和推理能力。

学生学习过程

学生学习任务 教师导学 学生学习实践 二次备课

任务一:观察图片,感受相交线,为新知识做铺垫 1.趣味导入多媒体展示一系列生活中含有相交线的精美图片,如交错的篱笆、宏伟的大桥钢梁、城市的交通道路交汇口、精致的窗格花纹等,营造轻松的学习氛围。2、揭示课题。提问:“同学们,仔细观察这些图片,你们能发现其中隐藏的数学元素——相交线吗?谁能上来指一指图片中哪些地方体现了相交线?”你能再举出一些相交线和平行线的实例吗 在上一章中,我们认识子几何图形,并学习了一些基本的平面图形一直线、射线线段和角,本章我们将学习平面内不重合的两条直线的位置关系:相交与平行。对于相交,要研究两条直线相交所成的角的位置关系和数量关系;对于平行,要借助一条直线与另外两条直线相交所成的角,研究平行线的判定和性质.在此基础上,还要学习图形的平移等,在本章中获得的知识,是后面学习三角形、四边形等平而图形的基础. 在本章中,我们还将学习通过简单的推理得出数学结论的方法,逐步养成言之有据的思考习惯。 在上一章中,我们认识了相交线.知道相交是直线之间的一种基本位置关系,如何刻画这种位置关系呢 本节我们借助直线相交所成的角的位置关系和数量关系、研究相交线.揭示课题。 1.学生观察图片并且与教师互动交流。2.教师邀请学生在屏幕上指出相交线的位置,并进行小组汇报总结。鼓励学生分享自己在生活中发现的相交线实例,对于积极发言的学生,给予口头表扬作为鼓励。

任务二:邻补角和对顶角的概念 1.实践操作:如图,取两根木条,将它们钉在一起,并把它们想象成两条直线,就得到一个相交线的模型.在转动木条的过程中,让学生仔细观察木条相交形成的角的变化情况 2.概念探究让学生在练习本上任意画两条相交直线,形成四个角,分别标记为∠1、∠2、∠3、∠4 。组织学生进行小组讨论,观察∠1和∠2、∠1和∠3的位置关系,鼓励学生用自己的语言描述它们的特点。观察讨论得出结论:邻补角:两个角有一条公共边,它们的另一边互为反向延长线,具有这种关系的两个角,互为邻补角。例如,∠1和∠2有公共边,另一边互为反向延长线,所以∠1和∠2是邻补角。∠1和∠2的度数和为180 .对顶角:两个角有一个公共顶点,并且一个角的两边分别是另一个角的两边的反向延长线,具有这种位置关系的两个角,互为对顶角。∠l和∠3有一个公共顶点O,并且∠1的两边分别是∠3的两边的反向延长线。具有这种位置关系的两个角,互为对顶角。∠l和∠3的度数相等。3.概念巩固例1.下图,是对顶角的图形是( )A. B. C. D. 【解】:由对顶角的定义可知:只有选项C符合故选C.活动 巩固训练:如图,直线,,相交于点.写出,的邻补角;(2)写出,的对顶角; 1.观察思考,尝试猜想总结两条直线的位置关系和各角的位置关系和数量关系。按要求画图并标记角,用七上学过的方法尝试判断四个角的位置关系和大小关系,并用自己的语言描述这些角的特点。鼓励学生积极发言,尝试用自己的语言总结概念。3.根据对顶角的定义,进行判断。根据教师的指导在练习本上独立完成,正确表述。

任务三:对顶角和对顶角的性质任务四:对顶角和对顶角的应用 1.性质探究让学生用量角器分别量出自己所画相交直线形成的四个角的度数,记录下来,并观察∠1和∠2、∠2和∠3的度数关系。大家大胆提出自己的猜想。”鼓励学生积极发言,分享自己的猜想。2.推理证明。对于邻补角互补的证明:因为∠1和∠2组成平角,平角的度数为180°,所以∠1+∠2=180°,即邻补角互补。对于对顶角相等的证明:已知:直线AB与CD相交于点O,∠1和∠3是对顶角。求证:∠1=∠3 。证明:因为∠1和∠2互为邻补角,所以∠1+∠2=180°(邻补角定义);又因为∠2和∠3互为邻补角,所以∠2+∠3=180°(邻补角定义)。根据等式的性质,由∠1+∠2=180°和∠2+∠3=180°,可得∠1=∠3。通过这样的推理证明过程,让学生感悟数学逻辑,培养学生的推理能力和几何直观能力。3.典例分析例题:如图,直线a,b相交,已知∠1=40°,求∠2、∠3、∠4的度数。引导学生分析题目,思考如何运用邻补角和对顶角的性质来求解。教师在黑板上规范地书写解题过程,强调解题格式和步骤的完整性。进行相关变式训练:变式一:已知∠2 = 120°,求∠1、∠3、∠4的度数。变式二:已知∠1 + ∠3 = 80°,求∠1、∠2、∠3、∠4的度数教师巡视各小组,及时给予指导和纠正。4.课堂小结引导学生回顾本节课所学的主要内容,提问:“同学们,通过这节课的学习,我们一起探究了两条直线相交的相关知识,谁能说一说邻补角和对顶角的概念是什么?它们有哪些性质呢?”邀请几位同学回答问题,其他同学进行补充。 实践操作,并与小组成员交流,总结归纳邻补角和对顶角的数量关系。积极思考,用已学过的知识进行推理证明。学生自主完成变式训练,写出详细的解题过程,两名学生上台板演。学生完成后,对板演的学生进行点评,强调解题思路和方法,尝试总结计算技巧。学生独立思考,同桌交流,然后进行汇报,互相补充。

板书设计 课题:7.1.1两条直线相交探究一:探究邻补角和对顶角 例1.探究二:邻补角、对顶角再认识 例2.探究三:探究对顶角性质 学生练习板演探究四:对顶角性质的应用

课时作业设计 基础性:1.下列图中,和是对顶角的是( )(目标一) B. C. D. 【解析】解:根据对顶角的定义可得,只有选项D中的和是对顶角,故选:D.2.课本习题7.1第1题 (目标一)鼓励性:课本习题7.1第5题(目标二)挑战性:观察不同数量直线相交的图形,寻找对顶角数量与直线条数之间的关系,并尝试用代数式表示出来。这道题具有一定的挑战性,旨在激发学有余力的学生进一步探索数学规律,培养学生的观察能力、归纳能力和创新思维。(目标二)拓展性:无

教学反思

七年级下册第七章大单元备课设计

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录