第1课文明的产生与早期发展 教学课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课文明的产生与早期发展 教学课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-19 12:58:07 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第1课

文明的产生与早期发展

人类文明的产生

壹

古代文明的多元特点

贰

课程标准:

知道早期人类文明的产生;

了解各文明古国发展的不同特点,并分析、认识这些特点形成的不同时空条件.

目录

壹

人类文明的产生

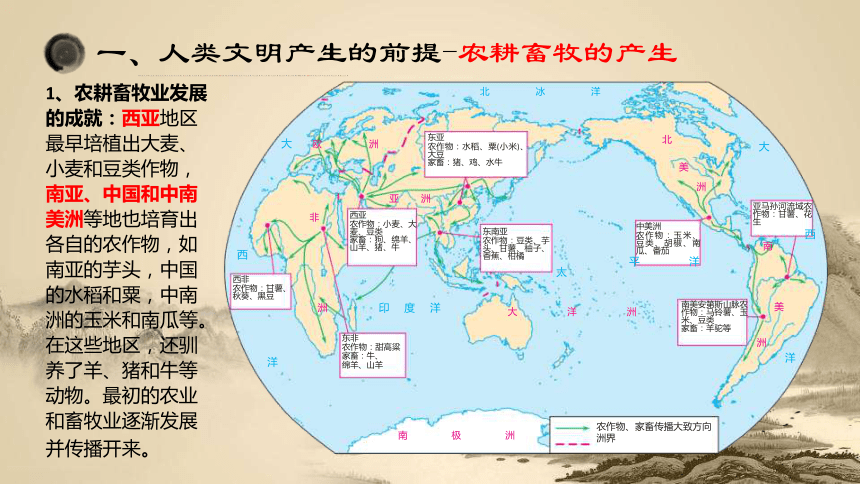

一、人类文明产生的前提-农耕畜牧的产生

北

冰

洋

大 欧

洲

东亚

农作物:水稻、粟(小米)、大豆

家畜:猪、鸡、水牛

北

大

美

洲

亚 洲

非

西

西亚

农作物:小麦、大麦、豆类

家畜:狗、绵羊、山羊、猪、牛

东南亚

农作物:豆类、芋头、甘薯、柚子、香蕉、柑橘

亚马孙河流域农作物:甘薯、花生

西

南

西非

农作物:甘薯、秋葵、黑豆

太

中美洲

农作物:玉米、豆类、胡椒、南瓜、番茄

平 洋

洲

印 度 洋

大

洋

洲

南美安第斯山脉农作物:马铃薯、玉米、豆类

家畜:羊驼等

美

洋

东非

农作物:甜高粱

家畜:牛、

绵羊、山羊

洲

洋

南

极

洲

农作物、家畜传播大致方向

洲界

1、农耕畜牧业发展的成就:西亚地区最早培植出大麦、小麦和豆类作物,南亚、中国和中南美洲等地也培育出各自的农作物,如南亚的芋头,中国的水稻和粟,中南洲的玉米和南瓜等。在这些地区,还驯养了羊、猪和牛等动物。最初的农业和畜牧业逐渐发展并传播开来。

2、农耕畜牧业发展的影响

1

2

3

4

一、人类文明产生的前提-农耕畜牧的产生

社会分工出现:农业和手工业的分工

贸易发展:不同地区的产品互通有无,促进了交换和贸易。

艺术和科学产生:社会经济的发展,让一部分人能够脱离社会生产活动而从事专门的管理和文化创造工作。

早期城市形成:农耕生产需要人们定居生活,一些较大的居住点逐渐发展为早期城市。

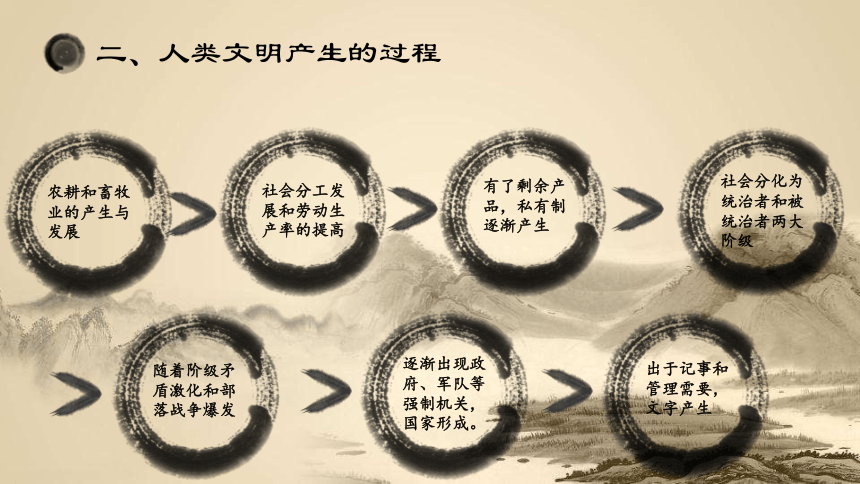

社会分工发展和劳动生产率的提高

有了剩余产品,私有制逐渐产生

社会分化为统治者和被统治者两大阶级

二、人类文明产生的过程

随着阶级矛盾激化和部落战争爆发

逐渐出现政府、军队等强制机关,国家形成。

出于记事和管理需要,文字产生

农耕和畜牧业的产生与发展

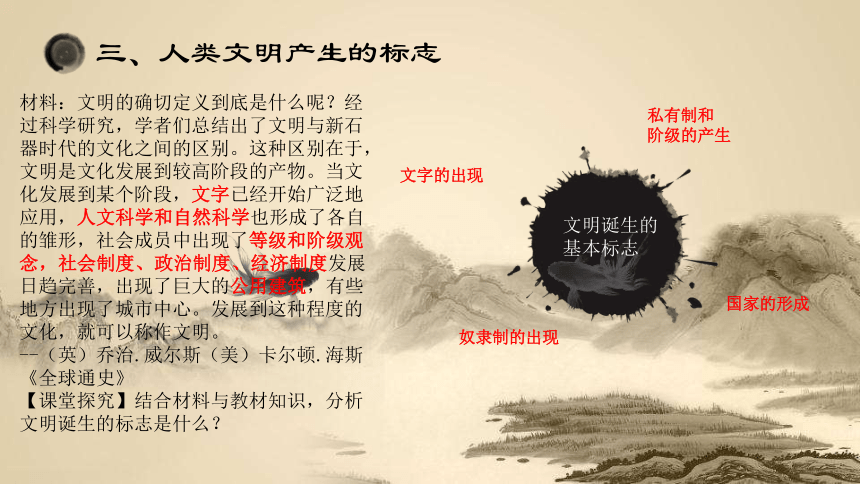

三、人类文明产生的标志

文明诞生的基本标志

私有制和

阶级的产生

材料:文明的确切定义到底是什么呢?经过科学研究,学者们总结出了文明与新石器时代的文化之间的区别。这种区别在于,文明是文化发展到较高阶段的产物。当文化发展到某个阶段,文字已经开始广泛地应用,人文科学和自然科学也形成了各自的雏形,社会成员中出现了等级和阶级观念,社会制度、政治制度、经济制度发展日趋完善,出现了巨大的公用建筑,有些地方出现了城市中心。发展到这种程度的文化,就可以称作文明。

--(英)乔治.威尔斯(美)卡尔顿.海斯《全球通史》

【课堂探究】结合材料与教材知识,分析文明诞生的标志是什么?

文字的出现

国家的形成

奴隶制的出现

贰

古代文明的多元特点

一、最初的文明

1、分布概况

欧洲巴尔干半岛南部和爱琴海地区

中国的长江和黄河流域

北非的尼罗河流域

南亚的印度河和恒河流域

西亚的两河流域

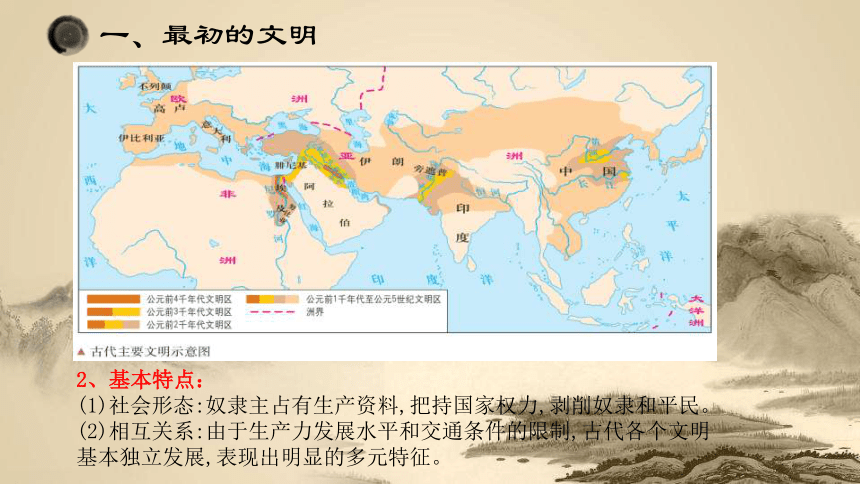

一、最初的文明

2、基本特点:

(1)社会形态:奴隶主占有生产资料,把持国家权力,剥削奴隶和平民。

(2)相互关系:由于生产力发展水平和交通条件的限制,古代各个文明基本独立发展,表现出明显的多元特征。

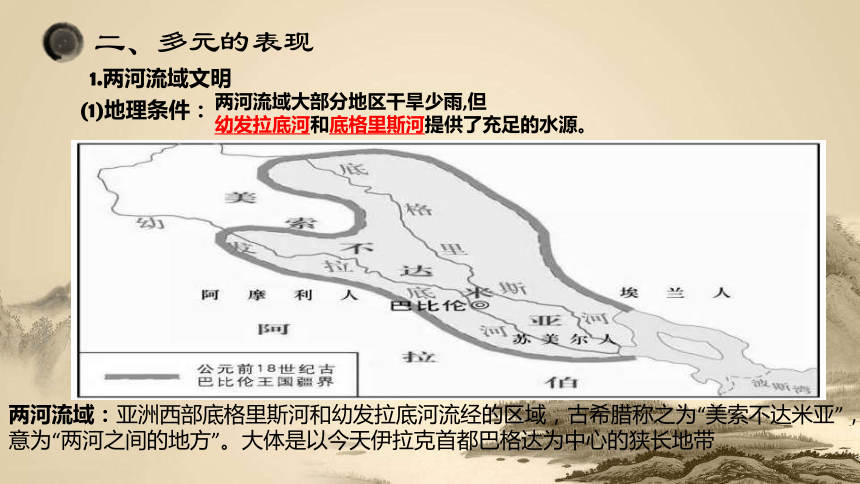

二、多元的表现

1.两河流域文明

(1)地理条件:

两河流域:亚洲西部底格里斯河和幼发拉底河流经的区域,古希腊称之为“美索不达米亚”,意为“两河之间的地方”。大体是以今天伊拉克首都巴格达为中心的狭长地带

两河流域大部分地区干旱少雨,但

幼发拉底河和底格里斯河提供了充足的水源。

二、多元的表现

1

3

2

一、公元前3500年左右,这里出现了最初的文明

二、约公元前2900年,两河下游的苏美尔地区出现一系列城市国家

三、古巴比伦王国:约公元前18世纪,古巴比伦的汉谟拉比基本统一了两河流域,建立君主专制制度;《汉谟拉比法典》是世界上现存最早的较完整的成文法典。

1.两河流域文明

⑵发展概况

汉谟拉比法典-古巴比伦法治之光

1. 历史背景: 统一两河流域后,为巩固统治,汉谟拉比制定法典。

2. 制定过程:参考各地习惯法,结合实际情况,形成系统法典。

3. 法典形式: 刻在黑色玄武岩石柱上,象征其神圣与权威。

1. 结构:序言、正文(282条)、结语。

2. 核心原则:

以眼还眼,以牙还牙: 同态复仇原则。

阶级差异:不同阶级享有不同权利与义务。

3. 主要内容:

刑法: 规定盗窃、伤害等罪行的惩罚。

民法:涉及财产、婚姻、继承等民事关系。

商业法:规范商业活动,如借贷、租赁等。

其他: 包括司法程序、证人制度等。

一、法典的诞生

二、法典的内容

汉谟拉比法典-古巴比伦法治之光

1. 历史意义:

是研究古巴比伦社会的重要史料。

为后世法典制定提供了参考。

2. 现实意义:

体现了早期法治思想,强调法律面前人人平等。

对现代法律体系的完善具有借鉴价值。

三、法典的意义

二、多元的表现

楔形文字是世界上最古老的文字

⑶文化成就

1.两河流域文明

《吉尔伽美什》是目前所知最早的史诗

诞生了著名的洪水和方舟传说

苏美尔人发明了60进制

二、多元的表现

形成洪水毁灭人类的传说

成为世界上最早的农业发生地

文明兴衰更替频繁

1.两河流域文明

【课标探究】两河流域文明发展特点及成因

材料:两河地区无天然屏障……许多古代民族在此演出一部战争史。北部的大雨加上源头山脉的积雪常引起特大洪水,毁坏农田。在苏美尔人眼里,他们的洪水之神是一位恶毒的神。

两河流域经常洪水泛滥

河流两岸土地肥沃

两河流域缺乏天然屏障保护

二、多元的表现

2.古埃及文明

(1)地理条件:

【课堂探究】结合右图和教材知识,指出古埃及文明诞生的地理条件。

尼罗河的定期泛滥,有利于农业生产的发展,提供了连通上下埃及的交通条件。

特别提醒:在埃及人的眼里,“洪水之神”是喜神。

材料:尼罗河的自然屏障使它受到特别好的保护,不易遭到外族的侵犯。……它是一条温顺的、可预测的大河,埃及人把洪水之神看作是“它的到来会给每个人带来欢乐”的喜神。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

二、多元的表现

文明的出现:公元前3500年左右,埃及文明兴起。

埃及的统一:公元前3100年左右,埃及初步实现统一,建立起比较完善的官僚系统。法老被视为神在人间的代表,掌握着政治、经济和军事等最重要的权力。

2.古埃及文明

⑵发展概况

二、多元的表现

文字与文学:有丰富多彩的神话和文学故事,使用象形文字

历法与科技:制定世界上第一部太阳历.金字塔的建造,证明埃及人在建筑和数学方面都达到很高的水平

书写材料:尼罗河的特产纸莎草纸是古埃及主要的书写材料和重要的出口物资

2.古埃及文明

⑶文化成就

二、多元的表现

给河流两岸施肥,确保了埃及粮食的丰收和农业的发展

古埃及人据此制定出了世界上第一部太阳历

有利于古埃及的统一和专制主义集权国家的形成

2.古埃及文明

【课标探究】古埃及文明发展特点及成因

材料:两河地区无天然屏障……许多古代民族在此演出一部战争史。北部的大雨加上源头山脉的积雪常引起特大洪水,毁坏农田。在苏美尔人眼里,他们的洪水之神是一位恶毒的神。

尼罗河流域定期泛滥

尼罗河定期涨落

尼罗河提供连接上下埃及的便利

二、多元的表现

3.古印度文明

(1)地理条件:最初诞生于印度河流域的大平原上。随着铁器时代的来临,恒河流域逐步得到开发,成为印度历史的中心舞台。

(2)国家出现:公元前6世纪,恒河流域形成一系列国家。

二、多元的表现

3.古印度文明

⑶种姓制度

①背景:婆罗门教为种姓制度提供了理论和宗教基础。

婆罗门教(印度教)传说中的四大天王

▲

种姓划分的宗教依据

二、多元的表现

3.古印度文明

⑶种姓制度

②内容

二、多元的表现

3.古印度文明

⑶种姓制度

③特点

材料:在种姓制度下,人的社会地位是由其家庭出身决定的,职业世袭不变,种姓之间严禁通婚。不同种姓的男女结合,所生子女被排斥于种姓之外,称为“旃陀罗”,即“贱民”。他们被认为是“不可接触者”,最受鄙视,其社会地位比首陀罗还要低。

---宛华主编《世界通史》

贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等。

④影响:发端于古代的制度延续下来,对印度社会和历史的发展产生了深远影响。

二、多元的表现

佛教产生:佛教是印度重要的思想流派,对种姓制度形成了一定程度的冲击。

文学艺术:《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》是世界著名的史诗

科学技术:创造了从1到9的数字,发明了“0”,提出了按位计值的方法。

3.古印度文明

⑷文化成就

佛教的创始人释迦牟尼佛

《摩诃婆罗多》故事中的人物

二、多元的表现

古代希腊多山少平原,陆上交通不便,不利于地区性大国的兴起。

⑴地理条件

公元前2千纪,这里曾诞生克里特文明和迈锡尼文明。

⑵爱琴文明

4.古希腊文明

二、多元的表现

⑶城邦制度

时间:公元前8—前6世纪

特征:小国寡民,公民直接参与国家管理。

代表:斯巴达和雅典

类型:

斯巴达是少数人掌握政权的寡头政治的代表

雅典是多数公民掌权的民主政治的典型

评价:古希腊城邦的民主政治建立在奴隶制基础之上,享有民主权利的仅是成年男性公民,妇女、外邦人和奴隶都被排斥在公民队伍之外。奴隶缺少最基本的权利。

4.古希腊文明

二、多元的表现

文学:古代希腊的神话、悲剧和喜剧等,是世界文学的瑰宝,启迪了西方的文学创作和思想。

历史:希罗多德首创“历史”一词,在西方,他被认为是“史学之父”;修昔底德成为政治史传统的奠基人。

哲学:苏格拉底、柏拉图和亚里士多德奠定了西方哲学的基础

⑷文化成就

4.古希腊文明

希罗多德雕像

亚里士多德雕像

苏格拉底雕像

课堂小结

人类文明产生与早期发展

人类文明的产生

文明的多元特点

前提

标志

海洋文明

大河文明

私有制和阶级的产生

奴隶制出现

国家的形成

文字的出现

剩余产品

贫富分化

阶级对立

国家产生

农耕畜牧的产生

古西亚文明

古埃及文明

古印度文明

古中国文明

古希腊文明

1.有学者认为,对早期文明来说,农业是一种扩张的力量,它需要越来越多的土地。而农耕文明较早地建立起了中央及地方官吏制度、颁布成文法典,因而更具有扩张优势。该学者在此强调的是,早期农耕文明的优势主要体现在( )

A.比较发达的社会分工

B.较高的劳动生产率

C.复杂的组织和管理系统

D.较便捷的交通系统

[解析] 根据“而农耕文明较早地建立起了中央及地方官吏制度、颁布成文法典,因而更具有扩张优势”可得出农耕文明的主要优势是有复杂的社会组织和管理系统,C项正确;比较发达的社会分工、相对较高的劳动生产率也是其优势,但不是最主要的,排除A、B两项;交通系统并不是其优势,排除D项。故选C项。

C

2.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏。……文字就是祭司们出于记事的需要而做出的一大发明。”据此可知,人类进入阶级社会的根源是( )

A.剩余产品的出现 B.文字的发明

C.社会分工的形成 D.生产力发展

D

[解析] 根据“农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏”可知,人类社会之所以进入阶级社会是因为农业生产率的增长使食物有了剩余,根源是生产力的发展,D项正确;A、B、C三项都不符合这一主旨,排除。故选D项。

3.在古埃及,很多神是幻想出的人类和其他动物的合体。两河流域的神多以纯粹的人类形象出现,但也没有完全与动物脱离,一些画像中神的身旁都会出现动物,动物也标志着神对应的特征和能力。由此可见( )

A.世界区域文明具有差异性

B.西亚文明借鉴了古埃及文明

C.神话传说的史料价值不高

D.认知动物水平体现文明程度

A

[解析] 据题意可知,虽然两河流域的神也没有与动物脱离,但和古埃及的神的形象并不一样,由此可知,世界区域文明具有差异性,A项正确;材料不能说明西亚文明借鉴了古埃及文明,排除B项;材料主要是体现了世界区域文明存在差异性,C、D两项中的说法明显无法体现这一主旨,不符合题意,排除。故选A项。

第1课

文明的产生与早期发展

人类文明的产生

壹

古代文明的多元特点

贰

课程标准:

知道早期人类文明的产生;

了解各文明古国发展的不同特点,并分析、认识这些特点形成的不同时空条件.

目录

壹

人类文明的产生

一、人类文明产生的前提-农耕畜牧的产生

北

冰

洋

大 欧

洲

东亚

农作物:水稻、粟(小米)、大豆

家畜:猪、鸡、水牛

北

大

美

洲

亚 洲

非

西

西亚

农作物:小麦、大麦、豆类

家畜:狗、绵羊、山羊、猪、牛

东南亚

农作物:豆类、芋头、甘薯、柚子、香蕉、柑橘

亚马孙河流域农作物:甘薯、花生

西

南

西非

农作物:甘薯、秋葵、黑豆

太

中美洲

农作物:玉米、豆类、胡椒、南瓜、番茄

平 洋

洲

印 度 洋

大

洋

洲

南美安第斯山脉农作物:马铃薯、玉米、豆类

家畜:羊驼等

美

洋

东非

农作物:甜高粱

家畜:牛、

绵羊、山羊

洲

洋

南

极

洲

农作物、家畜传播大致方向

洲界

1、农耕畜牧业发展的成就:西亚地区最早培植出大麦、小麦和豆类作物,南亚、中国和中南美洲等地也培育出各自的农作物,如南亚的芋头,中国的水稻和粟,中南洲的玉米和南瓜等。在这些地区,还驯养了羊、猪和牛等动物。最初的农业和畜牧业逐渐发展并传播开来。

2、农耕畜牧业发展的影响

1

2

3

4

一、人类文明产生的前提-农耕畜牧的产生

社会分工出现:农业和手工业的分工

贸易发展:不同地区的产品互通有无,促进了交换和贸易。

艺术和科学产生:社会经济的发展,让一部分人能够脱离社会生产活动而从事专门的管理和文化创造工作。

早期城市形成:农耕生产需要人们定居生活,一些较大的居住点逐渐发展为早期城市。

社会分工发展和劳动生产率的提高

有了剩余产品,私有制逐渐产生

社会分化为统治者和被统治者两大阶级

二、人类文明产生的过程

随着阶级矛盾激化和部落战争爆发

逐渐出现政府、军队等强制机关,国家形成。

出于记事和管理需要,文字产生

农耕和畜牧业的产生与发展

三、人类文明产生的标志

文明诞生的基本标志

私有制和

阶级的产生

材料:文明的确切定义到底是什么呢?经过科学研究,学者们总结出了文明与新石器时代的文化之间的区别。这种区别在于,文明是文化发展到较高阶段的产物。当文化发展到某个阶段,文字已经开始广泛地应用,人文科学和自然科学也形成了各自的雏形,社会成员中出现了等级和阶级观念,社会制度、政治制度、经济制度发展日趋完善,出现了巨大的公用建筑,有些地方出现了城市中心。发展到这种程度的文化,就可以称作文明。

--(英)乔治.威尔斯(美)卡尔顿.海斯《全球通史》

【课堂探究】结合材料与教材知识,分析文明诞生的标志是什么?

文字的出现

国家的形成

奴隶制的出现

贰

古代文明的多元特点

一、最初的文明

1、分布概况

欧洲巴尔干半岛南部和爱琴海地区

中国的长江和黄河流域

北非的尼罗河流域

南亚的印度河和恒河流域

西亚的两河流域

一、最初的文明

2、基本特点:

(1)社会形态:奴隶主占有生产资料,把持国家权力,剥削奴隶和平民。

(2)相互关系:由于生产力发展水平和交通条件的限制,古代各个文明基本独立发展,表现出明显的多元特征。

二、多元的表现

1.两河流域文明

(1)地理条件:

两河流域:亚洲西部底格里斯河和幼发拉底河流经的区域,古希腊称之为“美索不达米亚”,意为“两河之间的地方”。大体是以今天伊拉克首都巴格达为中心的狭长地带

两河流域大部分地区干旱少雨,但

幼发拉底河和底格里斯河提供了充足的水源。

二、多元的表现

1

3

2

一、公元前3500年左右,这里出现了最初的文明

二、约公元前2900年,两河下游的苏美尔地区出现一系列城市国家

三、古巴比伦王国:约公元前18世纪,古巴比伦的汉谟拉比基本统一了两河流域,建立君主专制制度;《汉谟拉比法典》是世界上现存最早的较完整的成文法典。

1.两河流域文明

⑵发展概况

汉谟拉比法典-古巴比伦法治之光

1. 历史背景: 统一两河流域后,为巩固统治,汉谟拉比制定法典。

2. 制定过程:参考各地习惯法,结合实际情况,形成系统法典。

3. 法典形式: 刻在黑色玄武岩石柱上,象征其神圣与权威。

1. 结构:序言、正文(282条)、结语。

2. 核心原则:

以眼还眼,以牙还牙: 同态复仇原则。

阶级差异:不同阶级享有不同权利与义务。

3. 主要内容:

刑法: 规定盗窃、伤害等罪行的惩罚。

民法:涉及财产、婚姻、继承等民事关系。

商业法:规范商业活动,如借贷、租赁等。

其他: 包括司法程序、证人制度等。

一、法典的诞生

二、法典的内容

汉谟拉比法典-古巴比伦法治之光

1. 历史意义:

是研究古巴比伦社会的重要史料。

为后世法典制定提供了参考。

2. 现实意义:

体现了早期法治思想,强调法律面前人人平等。

对现代法律体系的完善具有借鉴价值。

三、法典的意义

二、多元的表现

楔形文字是世界上最古老的文字

⑶文化成就

1.两河流域文明

《吉尔伽美什》是目前所知最早的史诗

诞生了著名的洪水和方舟传说

苏美尔人发明了60进制

二、多元的表现

形成洪水毁灭人类的传说

成为世界上最早的农业发生地

文明兴衰更替频繁

1.两河流域文明

【课标探究】两河流域文明发展特点及成因

材料:两河地区无天然屏障……许多古代民族在此演出一部战争史。北部的大雨加上源头山脉的积雪常引起特大洪水,毁坏农田。在苏美尔人眼里,他们的洪水之神是一位恶毒的神。

两河流域经常洪水泛滥

河流两岸土地肥沃

两河流域缺乏天然屏障保护

二、多元的表现

2.古埃及文明

(1)地理条件:

【课堂探究】结合右图和教材知识,指出古埃及文明诞生的地理条件。

尼罗河的定期泛滥,有利于农业生产的发展,提供了连通上下埃及的交通条件。

特别提醒:在埃及人的眼里,“洪水之神”是喜神。

材料:尼罗河的自然屏障使它受到特别好的保护,不易遭到外族的侵犯。……它是一条温顺的、可预测的大河,埃及人把洪水之神看作是“它的到来会给每个人带来欢乐”的喜神。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

二、多元的表现

文明的出现:公元前3500年左右,埃及文明兴起。

埃及的统一:公元前3100年左右,埃及初步实现统一,建立起比较完善的官僚系统。法老被视为神在人间的代表,掌握着政治、经济和军事等最重要的权力。

2.古埃及文明

⑵发展概况

二、多元的表现

文字与文学:有丰富多彩的神话和文学故事,使用象形文字

历法与科技:制定世界上第一部太阳历.金字塔的建造,证明埃及人在建筑和数学方面都达到很高的水平

书写材料:尼罗河的特产纸莎草纸是古埃及主要的书写材料和重要的出口物资

2.古埃及文明

⑶文化成就

二、多元的表现

给河流两岸施肥,确保了埃及粮食的丰收和农业的发展

古埃及人据此制定出了世界上第一部太阳历

有利于古埃及的统一和专制主义集权国家的形成

2.古埃及文明

【课标探究】古埃及文明发展特点及成因

材料:两河地区无天然屏障……许多古代民族在此演出一部战争史。北部的大雨加上源头山脉的积雪常引起特大洪水,毁坏农田。在苏美尔人眼里,他们的洪水之神是一位恶毒的神。

尼罗河流域定期泛滥

尼罗河定期涨落

尼罗河提供连接上下埃及的便利

二、多元的表现

3.古印度文明

(1)地理条件:最初诞生于印度河流域的大平原上。随着铁器时代的来临,恒河流域逐步得到开发,成为印度历史的中心舞台。

(2)国家出现:公元前6世纪,恒河流域形成一系列国家。

二、多元的表现

3.古印度文明

⑶种姓制度

①背景:婆罗门教为种姓制度提供了理论和宗教基础。

婆罗门教(印度教)传说中的四大天王

▲

种姓划分的宗教依据

二、多元的表现

3.古印度文明

⑶种姓制度

②内容

二、多元的表现

3.古印度文明

⑶种姓制度

③特点

材料:在种姓制度下,人的社会地位是由其家庭出身决定的,职业世袭不变,种姓之间严禁通婚。不同种姓的男女结合,所生子女被排斥于种姓之外,称为“旃陀罗”,即“贱民”。他们被认为是“不可接触者”,最受鄙视,其社会地位比首陀罗还要低。

---宛华主编《世界通史》

贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等。

④影响:发端于古代的制度延续下来,对印度社会和历史的发展产生了深远影响。

二、多元的表现

佛教产生:佛教是印度重要的思想流派,对种姓制度形成了一定程度的冲击。

文学艺术:《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》是世界著名的史诗

科学技术:创造了从1到9的数字,发明了“0”,提出了按位计值的方法。

3.古印度文明

⑷文化成就

佛教的创始人释迦牟尼佛

《摩诃婆罗多》故事中的人物

二、多元的表现

古代希腊多山少平原,陆上交通不便,不利于地区性大国的兴起。

⑴地理条件

公元前2千纪,这里曾诞生克里特文明和迈锡尼文明。

⑵爱琴文明

4.古希腊文明

二、多元的表现

⑶城邦制度

时间:公元前8—前6世纪

特征:小国寡民,公民直接参与国家管理。

代表:斯巴达和雅典

类型:

斯巴达是少数人掌握政权的寡头政治的代表

雅典是多数公民掌权的民主政治的典型

评价:古希腊城邦的民主政治建立在奴隶制基础之上,享有民主权利的仅是成年男性公民,妇女、外邦人和奴隶都被排斥在公民队伍之外。奴隶缺少最基本的权利。

4.古希腊文明

二、多元的表现

文学:古代希腊的神话、悲剧和喜剧等,是世界文学的瑰宝,启迪了西方的文学创作和思想。

历史:希罗多德首创“历史”一词,在西方,他被认为是“史学之父”;修昔底德成为政治史传统的奠基人。

哲学:苏格拉底、柏拉图和亚里士多德奠定了西方哲学的基础

⑷文化成就

4.古希腊文明

希罗多德雕像

亚里士多德雕像

苏格拉底雕像

课堂小结

人类文明产生与早期发展

人类文明的产生

文明的多元特点

前提

标志

海洋文明

大河文明

私有制和阶级的产生

奴隶制出现

国家的形成

文字的出现

剩余产品

贫富分化

阶级对立

国家产生

农耕畜牧的产生

古西亚文明

古埃及文明

古印度文明

古中国文明

古希腊文明

1.有学者认为,对早期文明来说,农业是一种扩张的力量,它需要越来越多的土地。而农耕文明较早地建立起了中央及地方官吏制度、颁布成文法典,因而更具有扩张优势。该学者在此强调的是,早期农耕文明的优势主要体现在( )

A.比较发达的社会分工

B.较高的劳动生产率

C.复杂的组织和管理系统

D.较便捷的交通系统

[解析] 根据“而农耕文明较早地建立起了中央及地方官吏制度、颁布成文法典,因而更具有扩张优势”可得出农耕文明的主要优势是有复杂的社会组织和管理系统,C项正确;比较发达的社会分工、相对较高的劳动生产率也是其优势,但不是最主要的,排除A、B两项;交通系统并不是其优势,排除D项。故选C项。

C

2.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏。……文字就是祭司们出于记事的需要而做出的一大发明。”据此可知,人类进入阶级社会的根源是( )

A.剩余产品的出现 B.文字的发明

C.社会分工的形成 D.生产力发展

D

[解析] 根据“农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏”可知,人类社会之所以进入阶级社会是因为农业生产率的增长使食物有了剩余,根源是生产力的发展,D项正确;A、B、C三项都不符合这一主旨,排除。故选D项。

3.在古埃及,很多神是幻想出的人类和其他动物的合体。两河流域的神多以纯粹的人类形象出现,但也没有完全与动物脱离,一些画像中神的身旁都会出现动物,动物也标志着神对应的特征和能力。由此可见( )

A.世界区域文明具有差异性

B.西亚文明借鉴了古埃及文明

C.神话传说的史料价值不高

D.认知动物水平体现文明程度

A

[解析] 据题意可知,虽然两河流域的神也没有与动物脱离,但和古埃及的神的形象并不一样,由此可知,世界区域文明具有差异性,A项正确;材料不能说明西亚文明借鉴了古埃及文明,排除B项;材料主要是体现了世界区域文明存在差异性,C、D两项中的说法明显无法体现这一主旨,不符合题意,排除。故选A项。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体