7.1.2 自然环境——地势起伏大,长河众多(课件45张)

文档属性

| 名称 | 7.1.2 自然环境——地势起伏大,长河众多(课件45张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 85.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-19 16:51:26 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

7.1.2 地势起伏大,长河众多

人教版 七年级 第七章 第一节

学习目标

01

02

03

运用地形图和地形剖面图及相关资料,归纳亚洲的地形特征与河流特征。

运用地形图和地形剖面图及相关资料,归纳北美洲的地形特征与河流特征。

运用地图等资料,归纳描述大洲地形方法,理解某大洲地形与河流之间的关系。

课堂导入

在电影《飞驰人生2》中,取景地——巴音布鲁克是闻名世界的天然赛道,该赛道紧靠悬崖,有无数弯道,跑这条赛道不仅是对车技的考验,也是对赛车手生命安全的考验。

巴音布鲁克在蒙古语里意为丰泉——“丰富的泉水”,是中国第二大草原。这里有雪山环抱下的世外桃源,有“九曲十八弯”的开都河,有优雅迷人的天鹅湖等。

思考:亚洲还有哪些高原、山地等风光?亚洲的地形地势特征是怎样的?

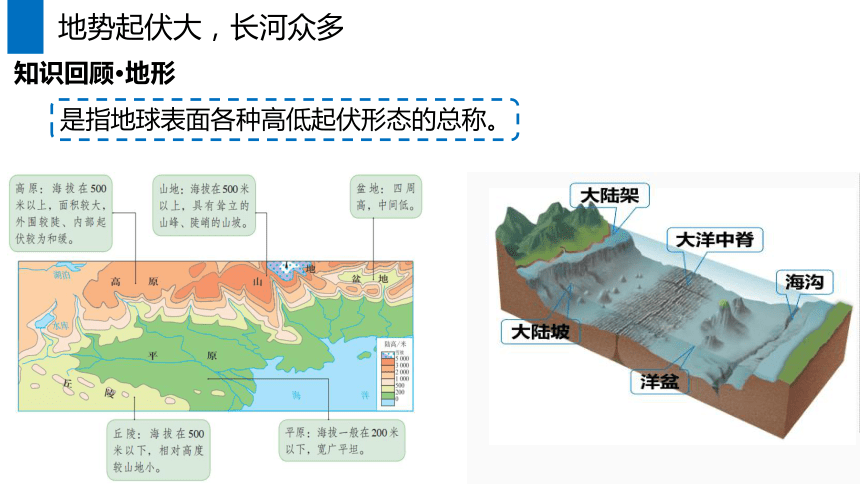

知识回顾·地形

地势起伏大,长河众多

是指地球表面各种高低起伏形态的总称。

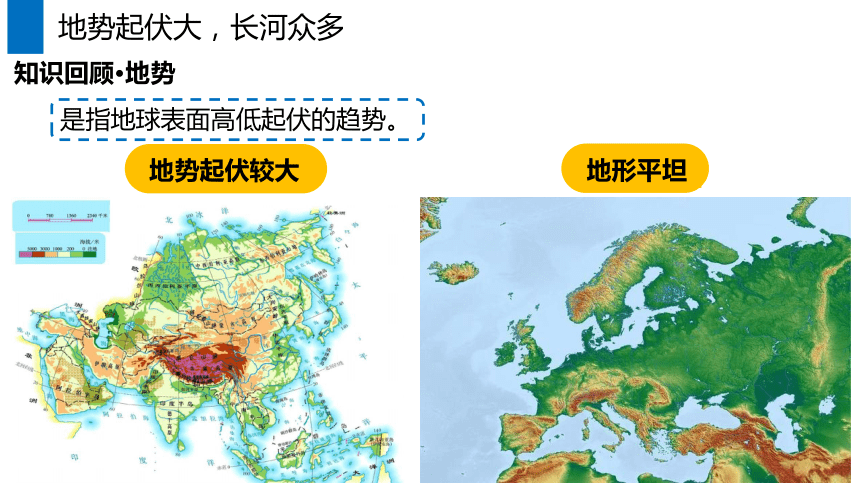

知识回顾·地势

地势起伏大,长河众多

是指地球表面高低起伏的趋势。

地势起伏较大

地形平坦

知识回顾·地形区

地势起伏大,长河众多

是指各种地形的具体名字,一般命名为xx+地形类型。

东北平原

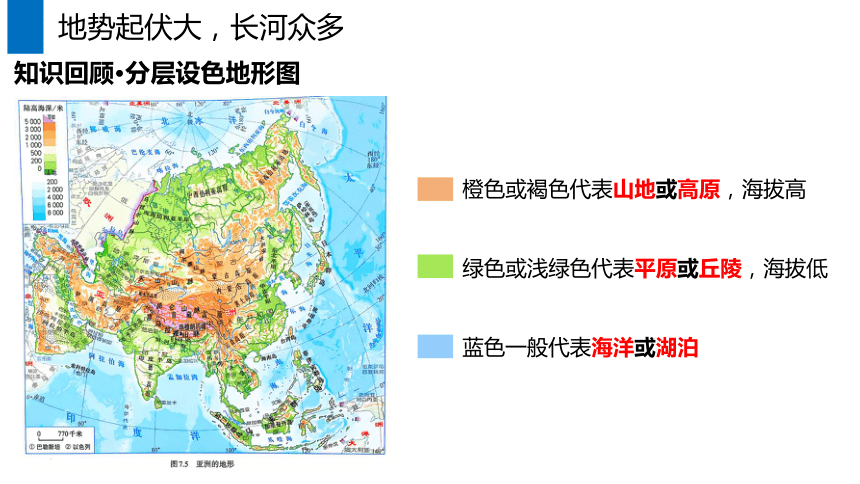

知识回顾·分层设色地形图

地势起伏大,长河众多

橙色或褐色代表山地或高原,海拔高

绿色或浅绿色代表平原或丘陵,海拔低

蓝色一般代表海洋或湖泊

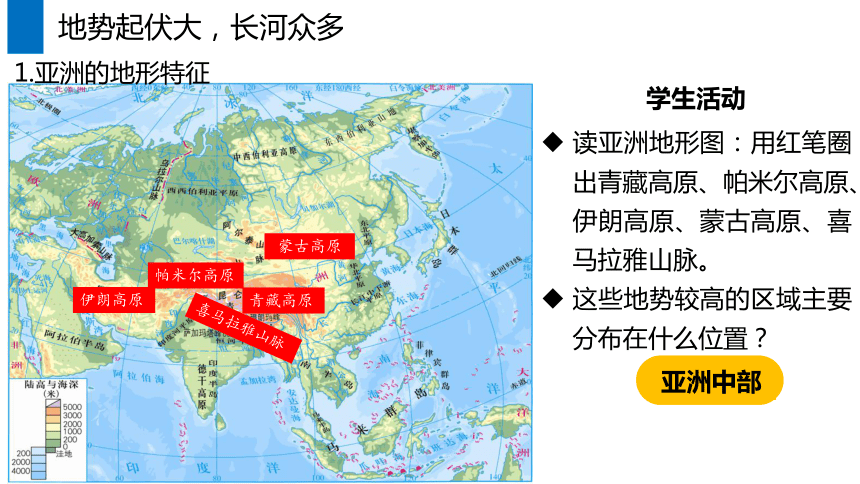

地势起伏大,长河众多

青藏高原

帕米尔高原

蒙古高原

伊朗高原

喜马拉雅山脉

学生活动

读亚洲地形图:用红笔圈出青藏高原、帕米尔高原、伊朗高原、蒙古高原、喜马拉雅山脉。

这些地势较高的区域主要分布在什么位置?

1.亚洲的地形特征

亚洲中部

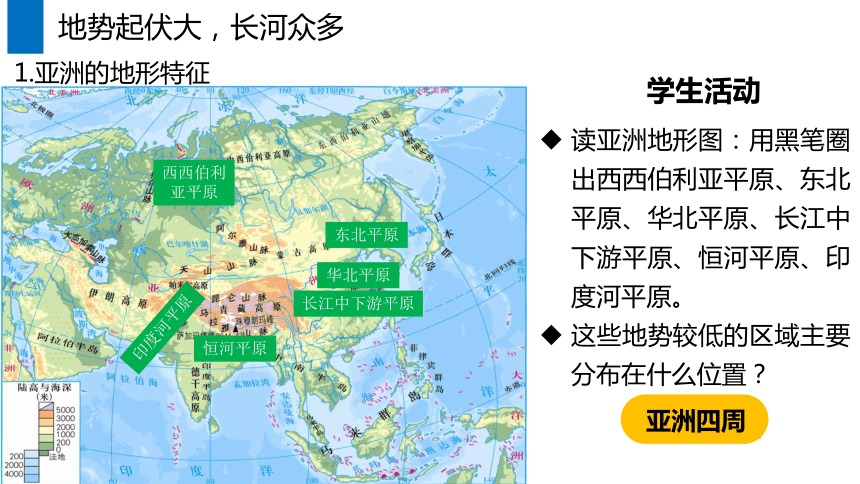

地势起伏大,长河众多

学生活动

读亚洲地形图:用黑笔圈出西西伯利亚平原、东北平原、华北平原、长江中下游平原、恒河平原、印度河平原。

这些地势较低的区域主要分布在什么位置?

1.亚洲的地形特征

亚洲四周

西西伯利亚平原

东北平原

华北平原

恒河平原

印度河平原

长江中下游平原

地势起伏大,长河众多

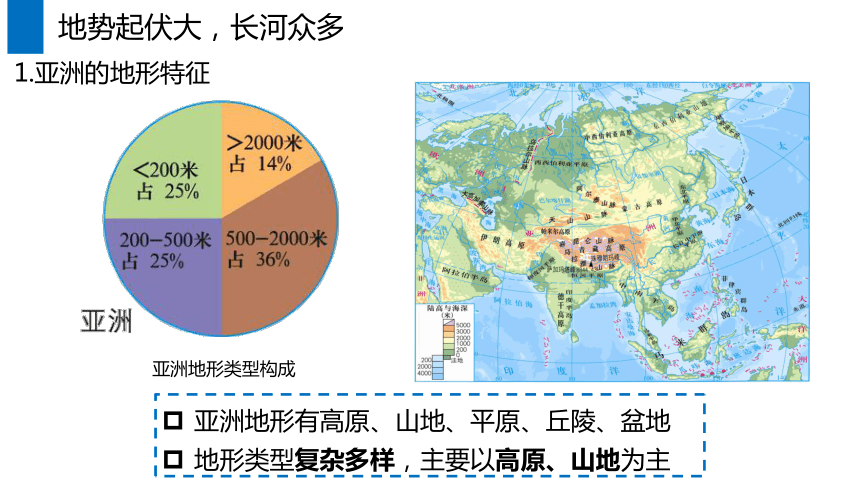

亚洲地形类型构成

亚洲地形有高原、山地、平原、丘陵、盆地

地形类型复杂多样,主要以高原、山地为主

1.亚洲的地形特征

地势起伏大,长河众多

青藏高原

帕米尔高原

蒙古高原

伊朗高原

喜马拉雅山脉

西西伯利亚平原

东北平原

华北平原

恒河平原

印度河平原

长江中下游平原

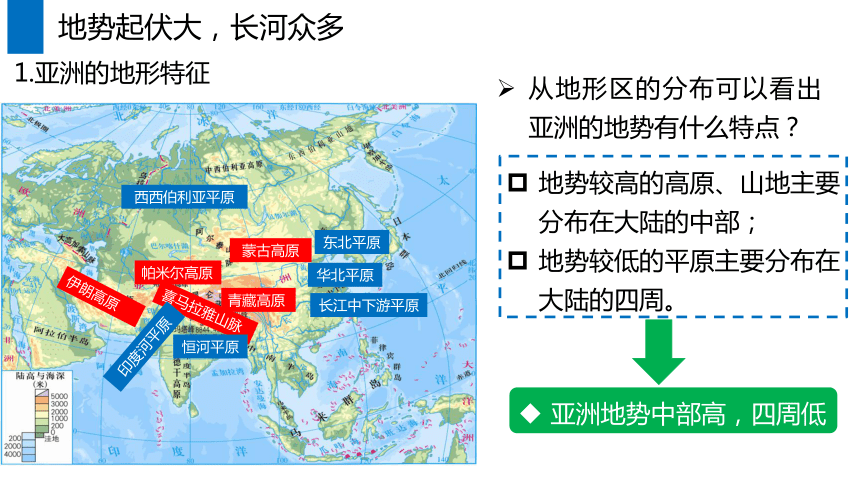

从地形区的分布可以看出亚洲的地势有什么特点?

地势较高的高原、山地主要分布在大陆的中部;

地势较低的平原主要分布在大陆的四周。

1.亚洲的地形特征

亚洲地势中部高,四周低

地势起伏大,长河众多

思考:利用哪种地图才能更直观的看到亚洲的地势变化?

地形剖面图

地势起伏大,长河众多

画出30°N和80°E,观察所经过的地形区有哪些?

学生活动

亚洲大陆沿北纬30°纬线的地形剖面示意图

伊朗高原

印度河平原

长江中下游平原

阿拉伯半岛

四川盆地

低

低

喜马拉雅山脉

青藏高原

横断山脉

高

中部高,东西低

地势起伏大,长河众多

亚洲大陆沿东经80°经线的地形剖面示意图

中部高,南北低

地势起伏大,长河众多

低

高

低

地势起伏大,长河众多

中部高,东西低

中部高,南北低

中部高,四周低

亚洲的地势特征

地势起伏大,长河众多

总结:亚洲的地形特征

地形特征——

地形类型复杂多样

以高原、山地为主

中部多高原和山地,四周多平原

地势特征——

中部高,四周低

地势起伏很大

地势起伏大,长河众多

总结:描述某区域的地形特征

P7活动:运用地图,归纳北美洲的地形特征

活

动

1.找出海岸山脉、内华达山脉等地形区,分别指出它们在北美洲的位置。

★

大平原

海岸山脉

拉布拉多高原

内华达山脉

落基山脉

阿巴拉契亚山脉

中部平原

海岸山脉

内华达山脉

落基山脉

大平原

中部平原

拉布拉多高原

阿巴拉契亚山脉

西部

中部

东部

P7活动:运用地图,归纳北美洲的地形特征

活

动

2.按照“相对一致、空间上连续”的原则,将北美洲按照地形划分成西部、中部和东部三个区域,说出这三个区域主要的地形类型。

★

大平原

海岸山脉

拉布拉多高原

内华达山脉

落基山脉

阿巴拉契亚山脉

密西西比河平原

高大的山地

西部

宽广的平原

中部

低矮的山地、高原

东部

P7活动:运用地图,归纳北美洲的地形特征

活

动

3.指出北美洲大陆沿北纬40°纬线自西向东地势的变化特点。

★

高

低

高

北美洲大陆沿40°N纬线的地形剖面示意图

东西高,中部低

P7活动:运用地图,归纳北美洲的地形特征

活

动

地形特征——

地形类型复杂多样

以平原、山地为主

西部为高大的山地,中部为平原,东部为低矮的山地、高原

地势特征——

东西高,中部低

地势起伏很大

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

高

低

低

低

低

河流从中部流向四周

一个地区地形特征影响河流的流向和分布。

★

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

河流的类型

根据河流最终是否注入海洋,可分为内流河与外流河。

地势起伏大,长河众多

重要的河流

鄂毕河

叶尼塞河

黄河

长江

湄公河

印度河

恒河

勒拿河

黑龙江

读亚洲地形图:用黑笔圈出鄂毕河、叶尼塞河、勒拿河、黑龙江、黄河、长江、湄公河、恒河、印度河。

观察这些河流的流向以及注入的海洋。

学生活动

北

冰

洋

太

平

洋

印

度

洋

地势起伏大,长河众多

重要的河流

锡尔河

阿姆河

塔里木河

读亚洲地形图:用黑笔圈出塔里木河、阿姆河、锡尔河。

观察这些河流的流向以及注入的湖泊或消失的地方。

学生活动

咸海

阿姆河、锡尔河

消失在沙漠中

塔里木河

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

呈放射状

鄂毕河

叶尼塞河

黄河

长江

湄公河

印度河

恒河

锡尔河

勒拿河

黑龙江

阿姆河

塔里木河

流向四周海洋

发源于中部

河流的特点

长河众多

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

亚洲长河众多,为什么?

★

大陆地域面积更广阔,更有可能形成长河。陆地面积越大,则长河可能越多。

亚洲为世界第一大洲,地势起伏大,地域面积广阔,有利于形成长河。

地势起伏大,长河众多

非洲的尼罗河

尼罗河长度为6695公里,是公认的世界第一长河,是古埃及文明发源地,该河流流量较小,且分为明显的两个季节。

世界第一长河

地势起伏大,长河众多

南美洲的亚马孙河

长度不一,常用的为6400公里,是世界流量第一的河流,占世界河流流量的20%;其流域面积和支流数量也均为世界第一。

世界第二长河

地势起伏大,长河众多

世界第三长河

发源于青藏高原,注入太平洋,长度6300余千米,是中国、亚洲第一大河、全球第三长河流。

亚洲的长江

地势起伏大,长河众多

亚洲的黄河

世界第五长河

发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓,全长5464公里,,注入渤海。是世界上含沙量最大的河流。

地势起伏大,长河众多

亚洲流经国家最多的河流——湄公河

发源于中国唐古拉山的东北坡,全长4880公里;在中国境内叫澜沧江,流入中南半岛后的河段称为湄公河,流经中国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、泰国5国。

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

地形对河流的影响

地势

高低

河流

走向

决 定

反 映

亚洲地势

中部高四周低

河流呈放射状向四周奔流入海

亚洲的地势与河流流向的关系

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

地形对河流的影响

地势落差影响河流流速

河流流经山区时,地势落差大,流速快,水能资源丰富;

河流流经平原时,地势落差小,流速慢,水能资源不发达,但有利于航运。

地势起伏大,长河众多

拓展——总结:描述水系特征和水文的方法

水文特征

水系特征

发源地:发源于某某山脉或湖泊

流向:自XX流向XX,最终注入XX

流程:河流的长度

流域面积:反映了河流的集水区域大小

支流状况:河流的分布形态

流量:取决于降水特征、河流补给类型等

含沙量:取决于流域的植被状况和土质情况

结冰期:取决于流域内最低气温

水位、汛期、流速、凌汛

地势起伏大,长河众多

从南北半球来看,亚洲主要位于 半球,一小部分位于 半球

太平洋

说出甲乙丙大洋分别是?以及注入的主要河流

★

甲

北冰洋

乙

印度洋

丙

黑龙江

黄河

长江

恒河

印度河

鄂毕河

勒拿河

叶尼塞河

地势起伏大,长河众多

3.亚洲地形集锦

世界平均海拔最高的高原——青藏高原

世界海拔最高的山脉——喜马拉雅山脉

地势起伏大,长河众多

3.亚洲地形集锦

世界陆地最低点——死海

亚洲面积最大的平原——西西伯利亚平原

地势起伏大,长河众多

3.亚洲地形集锦

世界最深和蓄水量最大的淡水湖——贝加尔湖

世界最大的湖泊,咸水湖——里海

地势起伏大,长河众多

3.亚洲地形集锦

世界最大半岛——阿拉伯半岛

世界最大的群岛——马来群岛

课堂总结

课堂练习

1、下列示意图中能够正确反映亚洲河流流向特征的是( )

2、亚洲的河流大多呈放射状向四周分流,注入海洋。可判断亚洲的地势特征为( )

A.东西高中部低 B.东南高西北低

C.南北高中部低 D.中部高四周低

课堂练习

3、亚洲自然环境复杂多样,下面描述错误的是( )

A.地形以高原、山地为主 B.平均海拔最低的大洲

C.河流自中部向四周分流 D.地势起伏大,高低悬殊

4、依据“登高望远”的原理,在亚洲我们应站在哪里才能看得最远( )

A.巴西高原 B.西西伯利亚平原

C.阿尔卑斯山脉 D.珠穆朗玛峰

5、据图判断,在亚洲地势的影响下,亚洲的河流( )

A.大多呈向心状水系流入中部地区 B.大多呈放射状注入周边海洋

C.水位的季节变化大 D.没有结冰期

课堂练习

地球表面高低起伏,地表形态复杂多样。图为亚洲大陆沿30°N的地形剖面图。结合所学知识完成下面小题。

6、据图判断,西亚地区在30°N附近区域的主要地形为( )

A.盆地 B.平原 C.高原 D.丘陵

7、有关图中a、b所在地形区说法正确的是( )

①a地以丘陵地形为主

②b地形区有“世界屋脊”之称

③a地为长江中下游平原

④在分层设色地形图上,一般用绿色表示b地形类型

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

7.1.2 地势起伏大,长河众多

人教版 七年级 第七章 第一节

学习目标

01

02

03

运用地形图和地形剖面图及相关资料,归纳亚洲的地形特征与河流特征。

运用地形图和地形剖面图及相关资料,归纳北美洲的地形特征与河流特征。

运用地图等资料,归纳描述大洲地形方法,理解某大洲地形与河流之间的关系。

课堂导入

在电影《飞驰人生2》中,取景地——巴音布鲁克是闻名世界的天然赛道,该赛道紧靠悬崖,有无数弯道,跑这条赛道不仅是对车技的考验,也是对赛车手生命安全的考验。

巴音布鲁克在蒙古语里意为丰泉——“丰富的泉水”,是中国第二大草原。这里有雪山环抱下的世外桃源,有“九曲十八弯”的开都河,有优雅迷人的天鹅湖等。

思考:亚洲还有哪些高原、山地等风光?亚洲的地形地势特征是怎样的?

知识回顾·地形

地势起伏大,长河众多

是指地球表面各种高低起伏形态的总称。

知识回顾·地势

地势起伏大,长河众多

是指地球表面高低起伏的趋势。

地势起伏较大

地形平坦

知识回顾·地形区

地势起伏大,长河众多

是指各种地形的具体名字,一般命名为xx+地形类型。

东北平原

知识回顾·分层设色地形图

地势起伏大,长河众多

橙色或褐色代表山地或高原,海拔高

绿色或浅绿色代表平原或丘陵,海拔低

蓝色一般代表海洋或湖泊

地势起伏大,长河众多

青藏高原

帕米尔高原

蒙古高原

伊朗高原

喜马拉雅山脉

学生活动

读亚洲地形图:用红笔圈出青藏高原、帕米尔高原、伊朗高原、蒙古高原、喜马拉雅山脉。

这些地势较高的区域主要分布在什么位置?

1.亚洲的地形特征

亚洲中部

地势起伏大,长河众多

学生活动

读亚洲地形图:用黑笔圈出西西伯利亚平原、东北平原、华北平原、长江中下游平原、恒河平原、印度河平原。

这些地势较低的区域主要分布在什么位置?

1.亚洲的地形特征

亚洲四周

西西伯利亚平原

东北平原

华北平原

恒河平原

印度河平原

长江中下游平原

地势起伏大,长河众多

亚洲地形类型构成

亚洲地形有高原、山地、平原、丘陵、盆地

地形类型复杂多样,主要以高原、山地为主

1.亚洲的地形特征

地势起伏大,长河众多

青藏高原

帕米尔高原

蒙古高原

伊朗高原

喜马拉雅山脉

西西伯利亚平原

东北平原

华北平原

恒河平原

印度河平原

长江中下游平原

从地形区的分布可以看出亚洲的地势有什么特点?

地势较高的高原、山地主要分布在大陆的中部;

地势较低的平原主要分布在大陆的四周。

1.亚洲的地形特征

亚洲地势中部高,四周低

地势起伏大,长河众多

思考:利用哪种地图才能更直观的看到亚洲的地势变化?

地形剖面图

地势起伏大,长河众多

画出30°N和80°E,观察所经过的地形区有哪些?

学生活动

亚洲大陆沿北纬30°纬线的地形剖面示意图

伊朗高原

印度河平原

长江中下游平原

阿拉伯半岛

四川盆地

低

低

喜马拉雅山脉

青藏高原

横断山脉

高

中部高,东西低

地势起伏大,长河众多

亚洲大陆沿东经80°经线的地形剖面示意图

中部高,南北低

地势起伏大,长河众多

低

高

低

地势起伏大,长河众多

中部高,东西低

中部高,南北低

中部高,四周低

亚洲的地势特征

地势起伏大,长河众多

总结:亚洲的地形特征

地形特征——

地形类型复杂多样

以高原、山地为主

中部多高原和山地,四周多平原

地势特征——

中部高,四周低

地势起伏很大

地势起伏大,长河众多

总结:描述某区域的地形特征

P7活动:运用地图,归纳北美洲的地形特征

活

动

1.找出海岸山脉、内华达山脉等地形区,分别指出它们在北美洲的位置。

★

大平原

海岸山脉

拉布拉多高原

内华达山脉

落基山脉

阿巴拉契亚山脉

中部平原

海岸山脉

内华达山脉

落基山脉

大平原

中部平原

拉布拉多高原

阿巴拉契亚山脉

西部

中部

东部

P7活动:运用地图,归纳北美洲的地形特征

活

动

2.按照“相对一致、空间上连续”的原则,将北美洲按照地形划分成西部、中部和东部三个区域,说出这三个区域主要的地形类型。

★

大平原

海岸山脉

拉布拉多高原

内华达山脉

落基山脉

阿巴拉契亚山脉

密西西比河平原

高大的山地

西部

宽广的平原

中部

低矮的山地、高原

东部

P7活动:运用地图,归纳北美洲的地形特征

活

动

3.指出北美洲大陆沿北纬40°纬线自西向东地势的变化特点。

★

高

低

高

北美洲大陆沿40°N纬线的地形剖面示意图

东西高,中部低

P7活动:运用地图,归纳北美洲的地形特征

活

动

地形特征——

地形类型复杂多样

以平原、山地为主

西部为高大的山地,中部为平原,东部为低矮的山地、高原

地势特征——

东西高,中部低

地势起伏很大

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

高

低

低

低

低

河流从中部流向四周

一个地区地形特征影响河流的流向和分布。

★

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

河流的类型

根据河流最终是否注入海洋,可分为内流河与外流河。

地势起伏大,长河众多

重要的河流

鄂毕河

叶尼塞河

黄河

长江

湄公河

印度河

恒河

勒拿河

黑龙江

读亚洲地形图:用黑笔圈出鄂毕河、叶尼塞河、勒拿河、黑龙江、黄河、长江、湄公河、恒河、印度河。

观察这些河流的流向以及注入的海洋。

学生活动

北

冰

洋

太

平

洋

印

度

洋

地势起伏大,长河众多

重要的河流

锡尔河

阿姆河

塔里木河

读亚洲地形图:用黑笔圈出塔里木河、阿姆河、锡尔河。

观察这些河流的流向以及注入的湖泊或消失的地方。

学生活动

咸海

阿姆河、锡尔河

消失在沙漠中

塔里木河

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

呈放射状

鄂毕河

叶尼塞河

黄河

长江

湄公河

印度河

恒河

锡尔河

勒拿河

黑龙江

阿姆河

塔里木河

流向四周海洋

发源于中部

河流的特点

长河众多

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

亚洲长河众多,为什么?

★

大陆地域面积更广阔,更有可能形成长河。陆地面积越大,则长河可能越多。

亚洲为世界第一大洲,地势起伏大,地域面积广阔,有利于形成长河。

地势起伏大,长河众多

非洲的尼罗河

尼罗河长度为6695公里,是公认的世界第一长河,是古埃及文明发源地,该河流流量较小,且分为明显的两个季节。

世界第一长河

地势起伏大,长河众多

南美洲的亚马孙河

长度不一,常用的为6400公里,是世界流量第一的河流,占世界河流流量的20%;其流域面积和支流数量也均为世界第一。

世界第二长河

地势起伏大,长河众多

世界第三长河

发源于青藏高原,注入太平洋,长度6300余千米,是中国、亚洲第一大河、全球第三长河流。

亚洲的长江

地势起伏大,长河众多

亚洲的黄河

世界第五长河

发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓,全长5464公里,,注入渤海。是世界上含沙量最大的河流。

地势起伏大,长河众多

亚洲流经国家最多的河流——湄公河

发源于中国唐古拉山的东北坡,全长4880公里;在中国境内叫澜沧江,流入中南半岛后的河段称为湄公河,流经中国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、泰国5国。

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

地形对河流的影响

地势

高低

河流

走向

决 定

反 映

亚洲地势

中部高四周低

河流呈放射状向四周奔流入海

亚洲的地势与河流流向的关系

地势起伏大,长河众多

2.亚洲的河流

地形对河流的影响

地势落差影响河流流速

河流流经山区时,地势落差大,流速快,水能资源丰富;

河流流经平原时,地势落差小,流速慢,水能资源不发达,但有利于航运。

地势起伏大,长河众多

拓展——总结:描述水系特征和水文的方法

水文特征

水系特征

发源地:发源于某某山脉或湖泊

流向:自XX流向XX,最终注入XX

流程:河流的长度

流域面积:反映了河流的集水区域大小

支流状况:河流的分布形态

流量:取决于降水特征、河流补给类型等

含沙量:取决于流域的植被状况和土质情况

结冰期:取决于流域内最低气温

水位、汛期、流速、凌汛

地势起伏大,长河众多

从南北半球来看,亚洲主要位于 半球,一小部分位于 半球

太平洋

说出甲乙丙大洋分别是?以及注入的主要河流

★

甲

北冰洋

乙

印度洋

丙

黑龙江

黄河

长江

恒河

印度河

鄂毕河

勒拿河

叶尼塞河

地势起伏大,长河众多

3.亚洲地形集锦

世界平均海拔最高的高原——青藏高原

世界海拔最高的山脉——喜马拉雅山脉

地势起伏大,长河众多

3.亚洲地形集锦

世界陆地最低点——死海

亚洲面积最大的平原——西西伯利亚平原

地势起伏大,长河众多

3.亚洲地形集锦

世界最深和蓄水量最大的淡水湖——贝加尔湖

世界最大的湖泊,咸水湖——里海

地势起伏大,长河众多

3.亚洲地形集锦

世界最大半岛——阿拉伯半岛

世界最大的群岛——马来群岛

课堂总结

课堂练习

1、下列示意图中能够正确反映亚洲河流流向特征的是( )

2、亚洲的河流大多呈放射状向四周分流,注入海洋。可判断亚洲的地势特征为( )

A.东西高中部低 B.东南高西北低

C.南北高中部低 D.中部高四周低

课堂练习

3、亚洲自然环境复杂多样,下面描述错误的是( )

A.地形以高原、山地为主 B.平均海拔最低的大洲

C.河流自中部向四周分流 D.地势起伏大,高低悬殊

4、依据“登高望远”的原理,在亚洲我们应站在哪里才能看得最远( )

A.巴西高原 B.西西伯利亚平原

C.阿尔卑斯山脉 D.珠穆朗玛峰

5、据图判断,在亚洲地势的影响下,亚洲的河流( )

A.大多呈向心状水系流入中部地区 B.大多呈放射状注入周边海洋

C.水位的季节变化大 D.没有结冰期

课堂练习

地球表面高低起伏,地表形态复杂多样。图为亚洲大陆沿30°N的地形剖面图。结合所学知识完成下面小题。

6、据图判断,西亚地区在30°N附近区域的主要地形为( )

A.盆地 B.平原 C.高原 D.丘陵

7、有关图中a、b所在地形区说法正确的是( )

①a地以丘陵地形为主

②b地形区有“世界屋脊”之称

③a地为长江中下游平原

④在分层设色地形图上,一般用绿色表示b地形类型

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

同课章节目录