2016 高一语文 北京版 必修三 第一单元 小说与人物 教学辅导课件(56张)

文档属性

| 名称 | 2016 高一语文 北京版 必修三 第一单元 小说与人物 教学辅导课件(56张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 606.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-03 18:45:25 | ||

图片预览

文档简介

课件56张PPT。小说与人物

一、人物的重要性

二、人物分析的方向

三、分析四篇小说中的人物一、人物的重要性 必修一小说单元教学侧重在“小说与故事”, 必修三这一单元题目“小说与人物”,人物形象分析应该作为教学重点。

小说反映社会生活的主要手段是塑造人物形象。

“会看小说的看人物,不会看小说的看故事”

和散文相比,小说的文学特征更为明显,也更能体现《考试说明》中的要求:能够鉴赏文学作品的语言、表现手法和艺术形象。

本单元四篇小说的共同点:

淡化情节,强调人物

二、小说人物分析的方向1、注意分析人物的行动、语言和心理等。

2、联系人物所处的环境来理解人物形象。

3、从故事情节和矛盾冲突入手。

4、注意人物性格的复杂性、多重性,多角度分析。

社会环境主要由主要人物周围的次要人物组成。那些次要人物,是某种社会力量,某种观念的载体,分析时应透过这些人物的言行,认识其代表的社会势力及其观念。作家总是通过具体的人物体现某种社会势力或观念,分析时必须通过具体人物的言行来认识其社会历史内涵。《祝福》中表现封建贞节观念、主要是让鲁四老爷作为这种观念的载体。表现迷信观念,主要是让柳妈作为这种观念的载体。因此,在分析时,我们就得从鲁四老爷的语言中看到封建礼教,从柳妈的语言中看到迷信观念。只有这样进行透彻的分析,才能从中领悟到作品所提出的社会问题。三、分析四篇小说中的人物 《祝福》

悲剧人物悲剧写

祥林嫂

鲁镇的人们

问题一——《祝福》的情节安排有什么特点?为什么这样安排?

问题二——祥林嫂三段肖像不同,说明什么?

问题三——谁杀死了祥林嫂?

问题四——鲁迅为什么写作《祝福》?

问题五——文中的“我”是鲁迅自己吗?

课前预习:

1、按照情节的序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声划分结构。

2、根据课文内容编制祥林嫂年谱。

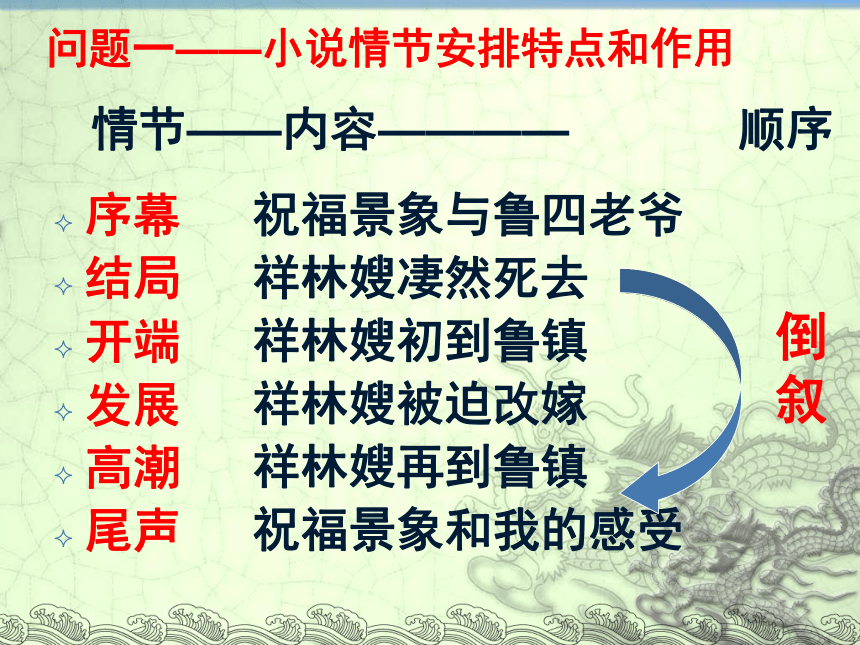

情节——内容———— 顺序 序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

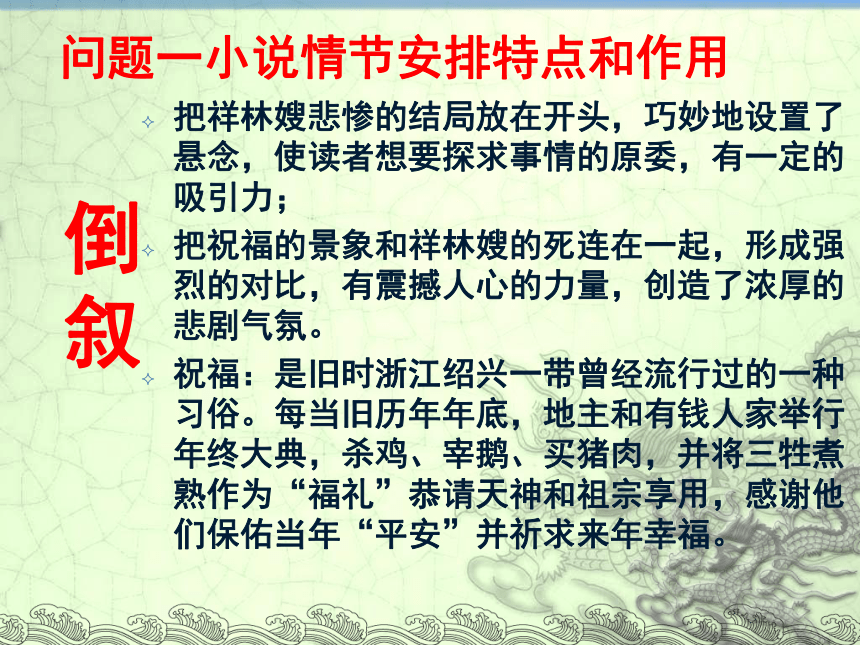

祝福景象和我的感受倒叙问题一——小说情节安排特点和作用倒 叙把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者想要探求事情的原委,有一定的吸引力;

把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,有震撼人心的力量,创造了浓厚的悲剧气氛。

祝福:是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种习俗。每当旧历年年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”并祈求来年幸福。问题一小说情节安排特点和作用

问题二——祥林嫂三段肖像不同,说明什么?二十六七岁以前——与祥林结婚。

二十六七岁——春上死了丈夫。冬初逃出家中,经卫老婆子介绍,

到鲁镇做工。

二十七八岁——春上改嫁。年底生阿毛。

二十八九岁——丈夫患伤寒死去。

三十或三十一岁——四岁的阿毛春上被狼衔去。秋天经卫老婆子

介绍,回到鲁镇做工。祝福时很闲,只烧火。年

底柳妈建议她去土地庙捐门槛。

三十一二岁——近秋到土地庙捐门槛。冬季祭祖时节,仍不能拿酒

杯和筷子。

三十二三岁——头发花白,记忆尤其坏。

三十三四岁——可能被赶出鲁四老爷家。

三十七八岁——腊月二十四夜里或二十五凌晨离开人世。

问题二——祥林嫂三段肖像不同,说明什么?初到鲁镇再来鲁镇临死之前脸色精神状态衣着饰物眼神两颊脸色青黄脸色青黄两颊却还是红的顺着眼头上扎着白头绳、乌裙蓝夹袄月白背心口角边有了笑影脸上也白胖了两颊已经消失了血色顺着眼,眼角上带有泪痕头上扎着白头绳、乌裙蓝夹袄袄月白背心眼光已没有先前那样精神黄中带黑眼珠间或一轮还可以表示她是一活物手拄竹竿下端已经开裂手提竹篮内中一个破碗空的木刻似的,消尽了先前 悲哀的神色已经纯乎是一个乞丐脸上瘦削不堪,头发全白问题二——祥林嫂三段肖像不同,说明什么?

这里的三段肖像描写是她内在精神的反映,是她灵魂的刻画。

第一幅是一个以精神力量抗拒着人生灾难、对生活充满希望的青年劳动妇女的形象。

第二幅是一个精神上受到创伤、意志的支柱在生活的重压下已经动摇,但仍在勉力维持着的劳动妇女形象。

第三幅则是一个精神上完全枯竭的妇女形象。

问题三——谁杀死了祥林嫂?

祥林嫂身上有没有反抗精神?

出逃:生活所迫,希望通过辛勤劳动寻求活路。

抗婚:从一而终的封建观念,为守节不惜以死抗争。

捐门槛:用历年的血汗钱捐门槛,“给千人踏,万人跨”,抵挡死后的受苦,求得精神的平衡与解脱。

问题三——谁杀死了祥林嫂?

虽然反抗了,但祥林嫂最终没有摆脱悲剧的命运。

谁杀死了祥林嫂?

典型环境——鲁镇及鲁镇的人们问题三——谁杀死了祥林嫂?

1、鲁镇

鲁镇是一个封闭式的社会。①许多传统习俗、封建观念、男尊女卑等封建等级关系在鲁镇的人与人之间被异常严格地遵守着。如,当“我”离开五年之后重回鲁镇时,最强烈的感觉是一切“都没有什么大改变”;准备“福礼”的是女人,而“拜的却只限于男人” 。

②鲁镇弥漫着浓厚的迷信气氛。“鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气”, “年年如此,家家如此”。人们把美好愿望寄托在对神的祈求上。

③看重利益,轻视信仰。求神拜佛,无关信仰,和神交换,换得好处。 问题三——谁杀死了祥林嫂?

2、鲁四老爷——封建思想坚决的捍卫者。

我回到四叔的书房里时,瓦楞上已经雪白,房里也映得较光明,极分明的显出壁上挂着的朱拓的大“寿”字,陈抟老祖写的;一边的对联已经脱落,松松的卷了放在长桌上,一边的还在,道是“事理通达心气和平”。我又无聊赖的到窗下的案头去一翻,只见一堆似乎未必完全的《康熙字典》,一部《近思录集注》和一部《四书衬》。

“从前有人说过,自己的书斋不可给人家看见,因为这是危险的事情,怕被看去了自己的心思。这话是颇有几分道理的,一个人做文章,说好听话,都并不难,只一看他所读的书,至少便掂出一点斤两来了。”

——周作人《书房一角·原序》

问题三——谁杀死了祥林嫂?

2、鲁四老爷——封建思想坚决的捍卫者。

得知祥林嫂的死讯。“不早不迟,偏偏要在这个时候——这就可见是一个谬种!”

祥林嫂被婆婆抢走。 “可恶!然而……”

保持外表尊严,追求物质实利,伪善。 问题三——谁杀死了祥林嫂?

3、鲁四婶——没把祥林嫂当人看。

4、鲁镇人——看客

这故事倒颇有效,男人听到这里,往往敛起笑容,没趣的走了开去;女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,还要陪出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这一段悲惨的故事。直到她说到呜咽,她们也就一齐流下那停在眼角上的眼泪,叹息一番,满足的去了,一面还纷纷的评论着。

5、柳妈——无聊而创造刺激,封建礼教的维护者

柳妈之所以告诉祥林嫂到阴间要被锯成两半,让她去求个门槛之类,只是为了无聊的生活找找乐子,吓一吓祥林嫂,看她什么反应。问题三——谁杀死了祥林嫂?

因为古代传来而至今还在的许多差别,使人们各各分离,遂不能再感到别人的痛苦;并且因为自己各有奴使别人,吃掉别人的希望,便也就忘却自己同有被奴使被吃掉的将来。于是大小无数的人肉的筵宴,即从有文明以来一直排到现在,人们就在这会场中吃人,被吃,以凶人的愚妄的欢呼,将悲惨的弱者的呼号遮掩,更不消说女人和小儿。

——《灯下漫笔》

封建社会、封建思想、残酷麻木的大众一起杀死了祥林嫂。祥林嫂的悲剧不是个人的悲剧,而是封建制度、封建社会的悲剧。问题四——为什么会创作这样一篇小说?

1911年辛亥革命,鲁迅投入极大热情,结果封建社会的基础未被撼动。

1919年五四运动,提倡反对封建主义,打倒封建礼教。

1924年创作《祝福》。

鲁迅无意追究个别人的责任,而把读者的目光引向整个社会的改造;不仅让读者去注意政治压迫和经济剥削,而且正视封建文化对人精神的虐杀,提出了彻底摧毁旧制度、否定旧文化的战斗任务。

问题五——怎样看待小说中的“我”?

我≠作者本人

典型人物:杂取种种,合成一个

“我”是回乡探亲的小资产阶级知识分子的典型。

同情祥林嫂,想帮助她,又软弱无能。祥林嫂死后,想尽快摆脱内心的负疚感,离开鲁镇。

揭示知识分子在精神道德上的不足——潜意识里对现实的逃避。《守财奴》

悲剧的人物喜剧写

葛朗台

葛朗台太太和欧也妮背景 19世纪上半叶是法国资本主义建立的初期,拿破仑在1815年的滑铁卢战役中彻底败北,由此波旁王朝复辟,统治一直延续到1830年。由于查理十世的反动政策激怒了人民,七月革命仅仅三天便推倒了复辟王朝,开始了长达18年的七月王朝的统治,由金融资产阶级掌握了政权。《欧也妮?葛朗台》发表于1833年,也即七月王朝初期。刚过去的复辟王朝在人们的头脑中还记忆犹新。复辟时期,贵族虽然从国外返回了法国,耀武扬威,不可一世,可是他们的实际地位与法国大革命以前不可同日而语,因为资产阶级已经强大起来。刚上台的路易十八不得不颁布新宪法,实行君主立宪,向资产阶级做出让步,以维护摇摇欲坠的政权。资产阶级虽然失去了政治权力,却凭借经济上的实力与贵族相抗衡。到了复辟王朝后期,资产阶级不仅在城市,而且在贵族保持广泛影响的农村,都把贵族打得落花流水,复辟王朝实际上大势已去。巴尔扎克比同时代作家更敏锐,独具慧眼地观察到这个重大社会现象,创作了《人间喜剧》。 《人间喜剧》 巴尔扎克一生共完成长、中、短篇小说90余种,他采用让同一人物在不同故事、不同场合相互穿插反复出现的方法(人物再现),使若干部作品发生内在联系,并按照内容性质将作品分为“风俗研究”、“哲学研究”、“分析研究”三类。作为主体部分的“风俗研究”又包括“私生活”“外省生活”“巴黎生活”“政治生活”“军事生活”“乡村生活”六个场景,从而使全部作品组织成为有机的整体,命名“人间喜剧”,意在表明它的内容不

仅具有包罗万象的性质,而且是对当代法国社会的揭露与讽刺。 《人间喜剧》忠实地记录了从法国大革命、拿破仑帝政、波旁王朝复辟,直到七月王朝的法国历史。它以资产阶级的发迹兴起与封建贵族的没落沉沦为“中心图画”,充分描绘围绕这一阶级大变动所引发的整个社会生活的变化,淋漓尽致地展示金钱如何渗透到各个领域,成为主宰一切的力量,以及人们对金钱的渴求、追逐、争夺;金钱对人的灵魂的腐蚀和对人命运的捉弄,令人触目惊心,引发思考。金子!黄黄的,发光的,宝贵的金子!……这东西,只这一点点,就可以使黑的变成白的,丑的变成美的,错的变成对的,卑贱变成尊贵,老人变成少年,懦夫变成勇士。

——莎士比亚葛朗台“看到金子,占有金子”,就是葛朗台活着的乐趣。

如果不能,

“那简直是抹自己的脖子!”他在庄园检视着葡萄藤,高声对自己说。对于这个人物的刻画,更多的突出他的个性化的语言和动作。

抢夺梳妆匣:

“什么东西?”他拿着宝匣往窗前走去。“噢,是真金!金子!”他连声叫嚷,这么多的金子!有两斤重啊!啊!查理把这个跟你换了美丽的金洋,是不是?为什么不早告诉我?这交易划得来,小乖乖!你真是我的女儿,我明白了。

老头儿身子一纵,扑上梳妆匣,好似一头老虎扑上一个睡着的婴儿。

老家伙想掏出刀子撬一块金板下来,先把匣子往椅子上一放。欧也妮扑过去想抢回;可是箍桶匠的眼睛老盯着女儿跟梳妆匣,他手臂一摆,使劲一推,欧也妮便倒在母亲的床上。

资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。 ——马克思

诱骗继承权

语言和动作

他来搀了她去用午饭。

常在女儿面前哆嗦。

“咱们中间可有些小小的事情得办一办。”

“是呀,是呀,小乖乖。我不能让事情搁在那儿牵肠挂肚。你总不至于要我受罪吧。”

“你跟我的女儿都不会抢我的家私。”

葛朗台老头的眼光从文书转到女儿,从女儿转到文书,紧张得脑门上尽是汗,一刻不停地抹着。

“我按月付你一百法郎的大利钱。这样,你爱做多少台弥撒给谁都可以了!……”

“别多嘴,克罗旭。——一言为定,”葛朗台抓起女儿的手放在自己手中一拍,“欧也妮,你决不翻悔,你是有信用的姑娘,是不是?”

他热烈地、紧紧地拥抱她,使她几乎喘不过气来。

最后,“你给了我生路,我有了命啦。”“咱们两讫了。这才叫做公平交易。人生就是一件交易。”

临终言行 神甫把镀金的十字架送到他唇边,给他亲吻基督的圣像,他却作了一个骇人的姿势把十字架抓在手里,这最后的努力送了他的命。

“把一切照顾得好好的!到那边来向我交账!”

巴尔扎克塑造了葛朗台这一典型的形象,成功地揭示了资产阶级兴起过程中,金钱对人的异化,而且他还表述了人类生存发展中的悖谬现象:历史的进步是靠财富的创造来推动的,而财富创造的过程必然伴随着人性的失落;金钱所点燃的情欲驱动着人们去疯狂,忘我地积聚财富,而情欲之火烤干了人性的脉脉温情,也耗尽了追求者的精力与生命;人类在与物质世界的不懈斗争中不断征服自然,创造物质文明,而与之抗衡的对象又不断吞噬着人类,使人沦为金钱的奴隶,物的奴隶。

葛朗台太太和欧也妮 拿葛朗台太太欧也妮的美、善、人性去对比葛朗台的丑、恶、兽性,以此揭露、批判拜金主义的罪恶。

“有她那样的一生,才有她那样的死,恬退隐忍,完全是一个基督徒的死,死得崇高,伟大。”

在海外发了财回来的查理贪慕名利,抛弃了欧也妮,娶了一位贵族的女儿为妻。遭受巨大打击的欧也妮独自承受痛苦,而且以德报怨,依然宽容地对待查理,并拿出巨款替他还清了父债,成全了他与贵族小姐的婚事。欧也妮的这种爱情是纯洁、高尚的。当周围的人都陷没在金钱的魔爪中,并甘心被其吞噬整个生命时,欧也妮对待金钱的态度也是与众不同,超凡脱俗的。尽管她所拥有的财富不断增加,但金钱对她来说既不是一种权力,也不是一种安慰。“她根本不把黄金放在心上,只在向往天国,过着虔诚慈爱的生活。只有一些圣洁的思想,不断地暗中援助受难的人。"对宗教的虔敬之情使她超越了个人的创痛,以慈悲之心善待世人。她用金钱去兴办慈善事业,而自己过着节俭、朴素的生活。

葛朗台太太和欧也妮 同时也表现了巴尔扎克世界观的复杂性。

巴尔扎克痛恨资产阶级的贪婪、吝啬、冷酷和

凶狠,通过美化葛朗台太太和欧也妮鼓吹宗教的作

用,同时,又因为他是一个伟大的现实主义者,在

深入观察社会的过程中,又认为“宗教信仰是人

对自己说的一种谎话”,“它也许不是神的设施,而

是人的需要”。

“把一切照顾得好好的!到那边来向我交账!”

这最后一句证明基督教应该是守财奴的宗教。

课堂讨论:金钱能否带来幸福?

幸福:心理欲望得到满足时的状态。 一种持续时间较长的对生活的满足和感到生活有巨大乐趣并自然而然地希望持续久远的愉快心情。

怎样对待金钱,反映人的性格、素养…… 《葡萄的精灵》

穆敏老爹

维吾尔族朋友 伊犁是新疆北部哈萨克自治州的一座小城。它的行政名称叫伊宁市,但当地人习惯管伊宁市及其附近一带叫伊犁。1963年12月23日,王蒙以摘帽右派的戴罪之身,带着妻子和两个儿子,举家迁往新疆乌鲁木齐。1965年4月,在政治风声越来越紧的情况下,王蒙以“劳动锻炼”的名义,被安排到伊犁巴彦岱公社务农。 这个公社社员以维吾尔族为主,王蒙的房东阿不都热合曼老爹和赫里倩姆大娘,都是地道的维吾尔族人。王蒙起先住在阿不都热合曼家一个不满6平米且堆满杂货的小屋里,不久有两只燕子飞进小屋做窝、孵卵、哺乳小燕,阿不都热合曼夫妇由此便认为王蒙是一位善良的好人,从此王蒙被请进他们的正屋居住。王蒙在这里学会而且精通了维吾尔语,几乎熟练地掌握了所有农活,包括扬场和培育哈密瓜。直到1971年4月王蒙回到乌鲁木齐,整整8年,王蒙一直在那里和维吾尔族农民,也包括一些汉族回族哈萨克,相濡以沫。 王蒙和伊犁的关系是太特殊了。王蒙说:伊犁是在他孤独的时候给他以温暖, 迷茫的时候给他以依靠,苦恼的时候给他以希望, 急躁的时候给他以慰安,并且给他以新的经验、新的乐趣、新的知识、新的更加朴素与更加健康的态度与观念的地方。

本文创作于1983年,获第一届短篇小说百花奖。头脑与帽子之争。

首先表现穆敏老爹的耿直、认真,敢于发表自己的意见,仗义执言,又宽厚善良。

其次,表现少数民族朋友宽容、乐观的生活态度:本来要进行一次尖锐的批评,过程中却笑声不断。

虎、牛、羊、鸟、鱼一起吃酒赴宴。

表现穆敏老爹的慷慨、自豪、自信。

在“阶级斗争为纲”的年代,各色人等齐聚,这是一个宽容、乐观的民族,有着宽阔的胸怀。

“虽然这一系列小说的时代背景是那动乱的十年,但当我写起来,当我——回忆起来以后,给我以强烈冲击的并不是动乱本身,而是即使在那不幸的时代,我们的边陲,我们的农村,我们的各族人民竟蕴含着那么多的善良、正义感、智慧、才干和勇气,每个人心里竟燃着那样炽热的火焰。那些普通人竟是那样可爱、可亲、可敬,有时候亦复可惊、可笑、可叹!即使在我们的生活变得沉重的岁月,生活仍然是那样强大、丰富、充满希望和勃勃生气。……令人禁不住高呼:太值得了,生活,到人民里面去,到广阔而坚实的地面上去!”

——《在伊犁》后记

麻烦:其一是说酿造葡萄酒的准备工作十分费劲;

其二是酿个葡萄酒居然用了一年时间,又是经历日晒雨淋又是经历风吹冰雪;

其三是说在酿造的过程中要不断观察,同时又必须相信酒还没有酿好,而这样酿是对的,所以无论如何也不能轻易把“酒瓶”拿回屋。

奇怪:是说酒在酿造的过程中要“多次沸腾”,“气泡一会儿升腾一会儿消失”。

异常简单:酿酒的过程中又是不加任何东西的,“酒药”之类的东西更不需要,“好葡萄挂在藤上自己就会变成酒”。整个过程又似乎太“简单”了。 从葡萄变成葡萄酒,固体虽然变成了液体,可是葡萄的“甘甜、芬芳、晶莹、姣妍”并没有变,酒变得“晶莹剔透,超凡脱俗,如深山秋水,观之心清目明”。这个就是葡萄的灵魂,虽然最初圆润的外形已经不复存在,但这个精魂并没有消失。

生活中所有该经历的都要亲自去承受,是不能借助任何外力的。 但小说又不仅写葡萄酒,更是写酿造葡萄酒的人。

老爹将自己的自信执着智慧和精神融入葡萄汁液,就像孕育自己的生命一样将其装入瓶中,经过多次的沸腾和自然的磨练,混沌的汁液变得愈发清澈了。葡萄汁液正在进行着脱胎换骨的运动,它要脱去葡萄的面纱,它要经过风雨雪霜的洗礼,经过一个轮回后,终于酿成了醇香的沁人心脾的,包含着伊犁河谷葱郁与辽阔,融入了穆敏老爹及少数民族同胞炽热情感的葡萄的精灵。

尽管经过四季的洗礼,可是葡萄的灵魂并没有丢失,任何东西只要留住了自己的灵魂,就有了一种难改的本色。葡萄酒就是虔诚灵魂的产物。作者不仅是赞美“穆敏老爹”,也是对生活在伊犁这块土地上的各族人民的深情赞美。

穆敏老爹的性格就是经历了时间的沉淀,成为人身上的“精灵”,还有象穆敏老爹一样的的千千万万的新疆人民。也正是如此,王蒙才有一贯的乐观与豁达。 《聂小倩》

聂小倩

宁采臣相对于其他文体,学生对小说比较感兴趣,但往往容易被小说离奇曲折的故事情节吸引住,忽略对小说中人物内心世界的深层把握。

另外,本课是篇幅较长的文言小说,学生在阅读过程中会存在一定的文字障碍。

不把此文作为文言文来讲。

重在引导聂小倩的人物形象是如何一步步建立起来的。《聊斋志异》思想内容(1)揭露科举弊端

(2)歌颂男女爱情

(3)反映社会问题聂小倩人物形象①美丽:

“仿佛艳绝”,“小娘子端好是画中人”,“肌映流霞,足翘细笋,白昼端相,娇丽尤绝”,“女慨然华妆出,一堂尽眙,反不疑其鬼,疑为仙”。

②聪慧:

虽极不愿意害人,但在老妖面前一直隐忍未发;寻找适当的人选,来帮助她脱离苦海;设法得到了燕生的帮助除灭妖怪。

③乖巧柔顺:

初入宁采臣家对宁母之戒心能理解承受,尽心侍奉;对宁采臣有依恋之心,却不强求。终于使婆母释疑,变防范为喜爱,也获得了所有读者的爱惜和同情。课文怎样表现聂小倩由鬼变成人的过程?怎样刻画聂小倩的形象?①文章借助聂小倩的言行表现了她的精神和性格的转变。(重点分析)

由不怀好意的笑说到只说不笑,由决意害人到“逡巡”犹豫,由先前的“女惧”到后来的“女惭”,由想伤害宁采臣到钦佩崇敬宁采臣,作者借助言行细腻地表现了人物内心的变化。

可借助87版《倩女幽魂》,对相关部分改编、配音,从而更好地把握聂小倩精神和性格的转变。②文章借助环境描写来暗示人物性格的发展趋向。

第二段中,宁采臣眼中看到的是一幅鬼气森森的图画:“寺中殿塔壮丽;然蓬蒿没人,似绝行踪。东西僧舍,双扉虚掩;惟南一小舍,扃键如新。又顾殿东隅,修竹拱把;阶下巨池,野藕已花。”这是聂小倩生活的环境。这段描写,鬼气中夹杂着人气,荒凉里富有希望。整个寺院虽然荒凉,但池里的野荷花开放带来了生机。不仅为后面的情节的发展设下了伏笔,而且也暗示了聂小倩有改邪归正的希望。 ③文章借助细节描写表现了聂小倩由鬼到人的转变。

文章借助细节写聂小倩“人性”激活和“鬼性”消失:其一,聂小倩从刚来时不食人间烟火,到能喝点稀粥,跟常人吃饭无异;其二,聂小倩从惧怕燕生剑袋到主动把剑袋挂到卧室,跟惧怕剑袋的恶鬼彻底划清了界限。女鬼聂小倩人性日渐表露,鬼性日渐湮没,终于脱胎换骨,直至最后见到她的人“疑为仙”,数年后“举一男”。宁采臣性格变化正容咄斥——毅然助之——窃爱怜之——喜纳为妇。

二、人物分析的方向

三、分析四篇小说中的人物一、人物的重要性 必修一小说单元教学侧重在“小说与故事”, 必修三这一单元题目“小说与人物”,人物形象分析应该作为教学重点。

小说反映社会生活的主要手段是塑造人物形象。

“会看小说的看人物,不会看小说的看故事”

和散文相比,小说的文学特征更为明显,也更能体现《考试说明》中的要求:能够鉴赏文学作品的语言、表现手法和艺术形象。

本单元四篇小说的共同点:

淡化情节,强调人物

二、小说人物分析的方向1、注意分析人物的行动、语言和心理等。

2、联系人物所处的环境来理解人物形象。

3、从故事情节和矛盾冲突入手。

4、注意人物性格的复杂性、多重性,多角度分析。

社会环境主要由主要人物周围的次要人物组成。那些次要人物,是某种社会力量,某种观念的载体,分析时应透过这些人物的言行,认识其代表的社会势力及其观念。作家总是通过具体的人物体现某种社会势力或观念,分析时必须通过具体人物的言行来认识其社会历史内涵。《祝福》中表现封建贞节观念、主要是让鲁四老爷作为这种观念的载体。表现迷信观念,主要是让柳妈作为这种观念的载体。因此,在分析时,我们就得从鲁四老爷的语言中看到封建礼教,从柳妈的语言中看到迷信观念。只有这样进行透彻的分析,才能从中领悟到作品所提出的社会问题。三、分析四篇小说中的人物 《祝福》

悲剧人物悲剧写

祥林嫂

鲁镇的人们

问题一——《祝福》的情节安排有什么特点?为什么这样安排?

问题二——祥林嫂三段肖像不同,说明什么?

问题三——谁杀死了祥林嫂?

问题四——鲁迅为什么写作《祝福》?

问题五——文中的“我”是鲁迅自己吗?

课前预习:

1、按照情节的序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声划分结构。

2、根据课文内容编制祥林嫂年谱。

情节——内容———— 顺序 序幕

结局

开端

发展

高潮

尾声祝福景象与鲁四老爷

祥林嫂凄然死去

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂被迫改嫁

祥林嫂再到鲁镇

祝福景象和我的感受倒叙问题一——小说情节安排特点和作用倒 叙把祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者想要探求事情的原委,有一定的吸引力;

把祝福的景象和祥林嫂的死连在一起,形成强烈的对比,有震撼人心的力量,创造了浓厚的悲剧气氛。

祝福:是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种习俗。每当旧历年年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”并祈求来年幸福。问题一小说情节安排特点和作用

问题二——祥林嫂三段肖像不同,说明什么?二十六七岁以前——与祥林结婚。

二十六七岁——春上死了丈夫。冬初逃出家中,经卫老婆子介绍,

到鲁镇做工。

二十七八岁——春上改嫁。年底生阿毛。

二十八九岁——丈夫患伤寒死去。

三十或三十一岁——四岁的阿毛春上被狼衔去。秋天经卫老婆子

介绍,回到鲁镇做工。祝福时很闲,只烧火。年

底柳妈建议她去土地庙捐门槛。

三十一二岁——近秋到土地庙捐门槛。冬季祭祖时节,仍不能拿酒

杯和筷子。

三十二三岁——头发花白,记忆尤其坏。

三十三四岁——可能被赶出鲁四老爷家。

三十七八岁——腊月二十四夜里或二十五凌晨离开人世。

问题二——祥林嫂三段肖像不同,说明什么?初到鲁镇再来鲁镇临死之前脸色精神状态衣着饰物眼神两颊脸色青黄脸色青黄两颊却还是红的顺着眼头上扎着白头绳、乌裙蓝夹袄月白背心口角边有了笑影脸上也白胖了两颊已经消失了血色顺着眼,眼角上带有泪痕头上扎着白头绳、乌裙蓝夹袄袄月白背心眼光已没有先前那样精神黄中带黑眼珠间或一轮还可以表示她是一活物手拄竹竿下端已经开裂手提竹篮内中一个破碗空的木刻似的,消尽了先前 悲哀的神色已经纯乎是一个乞丐脸上瘦削不堪,头发全白问题二——祥林嫂三段肖像不同,说明什么?

这里的三段肖像描写是她内在精神的反映,是她灵魂的刻画。

第一幅是一个以精神力量抗拒着人生灾难、对生活充满希望的青年劳动妇女的形象。

第二幅是一个精神上受到创伤、意志的支柱在生活的重压下已经动摇,但仍在勉力维持着的劳动妇女形象。

第三幅则是一个精神上完全枯竭的妇女形象。

问题三——谁杀死了祥林嫂?

祥林嫂身上有没有反抗精神?

出逃:生活所迫,希望通过辛勤劳动寻求活路。

抗婚:从一而终的封建观念,为守节不惜以死抗争。

捐门槛:用历年的血汗钱捐门槛,“给千人踏,万人跨”,抵挡死后的受苦,求得精神的平衡与解脱。

问题三——谁杀死了祥林嫂?

虽然反抗了,但祥林嫂最终没有摆脱悲剧的命运。

谁杀死了祥林嫂?

典型环境——鲁镇及鲁镇的人们问题三——谁杀死了祥林嫂?

1、鲁镇

鲁镇是一个封闭式的社会。①许多传统习俗、封建观念、男尊女卑等封建等级关系在鲁镇的人与人之间被异常严格地遵守着。如,当“我”离开五年之后重回鲁镇时,最强烈的感觉是一切“都没有什么大改变”;准备“福礼”的是女人,而“拜的却只限于男人” 。

②鲁镇弥漫着浓厚的迷信气氛。“鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气”, “年年如此,家家如此”。人们把美好愿望寄托在对神的祈求上。

③看重利益,轻视信仰。求神拜佛,无关信仰,和神交换,换得好处。 问题三——谁杀死了祥林嫂?

2、鲁四老爷——封建思想坚决的捍卫者。

我回到四叔的书房里时,瓦楞上已经雪白,房里也映得较光明,极分明的显出壁上挂着的朱拓的大“寿”字,陈抟老祖写的;一边的对联已经脱落,松松的卷了放在长桌上,一边的还在,道是“事理通达心气和平”。我又无聊赖的到窗下的案头去一翻,只见一堆似乎未必完全的《康熙字典》,一部《近思录集注》和一部《四书衬》。

“从前有人说过,自己的书斋不可给人家看见,因为这是危险的事情,怕被看去了自己的心思。这话是颇有几分道理的,一个人做文章,说好听话,都并不难,只一看他所读的书,至少便掂出一点斤两来了。”

——周作人《书房一角·原序》

问题三——谁杀死了祥林嫂?

2、鲁四老爷——封建思想坚决的捍卫者。

得知祥林嫂的死讯。“不早不迟,偏偏要在这个时候——这就可见是一个谬种!”

祥林嫂被婆婆抢走。 “可恶!然而……”

保持外表尊严,追求物质实利,伪善。 问题三——谁杀死了祥林嫂?

3、鲁四婶——没把祥林嫂当人看。

4、鲁镇人——看客

这故事倒颇有效,男人听到这里,往往敛起笑容,没趣的走了开去;女人们却不独宽恕了她似的,脸上立刻改换了鄙薄的神气,还要陪出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到她的话,便特意寻来,要听她这一段悲惨的故事。直到她说到呜咽,她们也就一齐流下那停在眼角上的眼泪,叹息一番,满足的去了,一面还纷纷的评论着。

5、柳妈——无聊而创造刺激,封建礼教的维护者

柳妈之所以告诉祥林嫂到阴间要被锯成两半,让她去求个门槛之类,只是为了无聊的生活找找乐子,吓一吓祥林嫂,看她什么反应。问题三——谁杀死了祥林嫂?

因为古代传来而至今还在的许多差别,使人们各各分离,遂不能再感到别人的痛苦;并且因为自己各有奴使别人,吃掉别人的希望,便也就忘却自己同有被奴使被吃掉的将来。于是大小无数的人肉的筵宴,即从有文明以来一直排到现在,人们就在这会场中吃人,被吃,以凶人的愚妄的欢呼,将悲惨的弱者的呼号遮掩,更不消说女人和小儿。

——《灯下漫笔》

封建社会、封建思想、残酷麻木的大众一起杀死了祥林嫂。祥林嫂的悲剧不是个人的悲剧,而是封建制度、封建社会的悲剧。问题四——为什么会创作这样一篇小说?

1911年辛亥革命,鲁迅投入极大热情,结果封建社会的基础未被撼动。

1919年五四运动,提倡反对封建主义,打倒封建礼教。

1924年创作《祝福》。

鲁迅无意追究个别人的责任,而把读者的目光引向整个社会的改造;不仅让读者去注意政治压迫和经济剥削,而且正视封建文化对人精神的虐杀,提出了彻底摧毁旧制度、否定旧文化的战斗任务。

问题五——怎样看待小说中的“我”?

我≠作者本人

典型人物:杂取种种,合成一个

“我”是回乡探亲的小资产阶级知识分子的典型。

同情祥林嫂,想帮助她,又软弱无能。祥林嫂死后,想尽快摆脱内心的负疚感,离开鲁镇。

揭示知识分子在精神道德上的不足——潜意识里对现实的逃避。《守财奴》

悲剧的人物喜剧写

葛朗台

葛朗台太太和欧也妮背景 19世纪上半叶是法国资本主义建立的初期,拿破仑在1815年的滑铁卢战役中彻底败北,由此波旁王朝复辟,统治一直延续到1830年。由于查理十世的反动政策激怒了人民,七月革命仅仅三天便推倒了复辟王朝,开始了长达18年的七月王朝的统治,由金融资产阶级掌握了政权。《欧也妮?葛朗台》发表于1833年,也即七月王朝初期。刚过去的复辟王朝在人们的头脑中还记忆犹新。复辟时期,贵族虽然从国外返回了法国,耀武扬威,不可一世,可是他们的实际地位与法国大革命以前不可同日而语,因为资产阶级已经强大起来。刚上台的路易十八不得不颁布新宪法,实行君主立宪,向资产阶级做出让步,以维护摇摇欲坠的政权。资产阶级虽然失去了政治权力,却凭借经济上的实力与贵族相抗衡。到了复辟王朝后期,资产阶级不仅在城市,而且在贵族保持广泛影响的农村,都把贵族打得落花流水,复辟王朝实际上大势已去。巴尔扎克比同时代作家更敏锐,独具慧眼地观察到这个重大社会现象,创作了《人间喜剧》。 《人间喜剧》 巴尔扎克一生共完成长、中、短篇小说90余种,他采用让同一人物在不同故事、不同场合相互穿插反复出现的方法(人物再现),使若干部作品发生内在联系,并按照内容性质将作品分为“风俗研究”、“哲学研究”、“分析研究”三类。作为主体部分的“风俗研究”又包括“私生活”“外省生活”“巴黎生活”“政治生活”“军事生活”“乡村生活”六个场景,从而使全部作品组织成为有机的整体,命名“人间喜剧”,意在表明它的内容不

仅具有包罗万象的性质,而且是对当代法国社会的揭露与讽刺。 《人间喜剧》忠实地记录了从法国大革命、拿破仑帝政、波旁王朝复辟,直到七月王朝的法国历史。它以资产阶级的发迹兴起与封建贵族的没落沉沦为“中心图画”,充分描绘围绕这一阶级大变动所引发的整个社会生活的变化,淋漓尽致地展示金钱如何渗透到各个领域,成为主宰一切的力量,以及人们对金钱的渴求、追逐、争夺;金钱对人的灵魂的腐蚀和对人命运的捉弄,令人触目惊心,引发思考。金子!黄黄的,发光的,宝贵的金子!……这东西,只这一点点,就可以使黑的变成白的,丑的变成美的,错的变成对的,卑贱变成尊贵,老人变成少年,懦夫变成勇士。

——莎士比亚葛朗台“看到金子,占有金子”,就是葛朗台活着的乐趣。

如果不能,

“那简直是抹自己的脖子!”他在庄园检视着葡萄藤,高声对自己说。对于这个人物的刻画,更多的突出他的个性化的语言和动作。

抢夺梳妆匣:

“什么东西?”他拿着宝匣往窗前走去。“噢,是真金!金子!”他连声叫嚷,这么多的金子!有两斤重啊!啊!查理把这个跟你换了美丽的金洋,是不是?为什么不早告诉我?这交易划得来,小乖乖!你真是我的女儿,我明白了。

老头儿身子一纵,扑上梳妆匣,好似一头老虎扑上一个睡着的婴儿。

老家伙想掏出刀子撬一块金板下来,先把匣子往椅子上一放。欧也妮扑过去想抢回;可是箍桶匠的眼睛老盯着女儿跟梳妆匣,他手臂一摆,使劲一推,欧也妮便倒在母亲的床上。

资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。 ——马克思

诱骗继承权

语言和动作

他来搀了她去用午饭。

常在女儿面前哆嗦。

“咱们中间可有些小小的事情得办一办。”

“是呀,是呀,小乖乖。我不能让事情搁在那儿牵肠挂肚。你总不至于要我受罪吧。”

“你跟我的女儿都不会抢我的家私。”

葛朗台老头的眼光从文书转到女儿,从女儿转到文书,紧张得脑门上尽是汗,一刻不停地抹着。

“我按月付你一百法郎的大利钱。这样,你爱做多少台弥撒给谁都可以了!……”

“别多嘴,克罗旭。——一言为定,”葛朗台抓起女儿的手放在自己手中一拍,“欧也妮,你决不翻悔,你是有信用的姑娘,是不是?”

他热烈地、紧紧地拥抱她,使她几乎喘不过气来。

最后,“你给了我生路,我有了命啦。”“咱们两讫了。这才叫做公平交易。人生就是一件交易。”

临终言行 神甫把镀金的十字架送到他唇边,给他亲吻基督的圣像,他却作了一个骇人的姿势把十字架抓在手里,这最后的努力送了他的命。

“把一切照顾得好好的!到那边来向我交账!”

巴尔扎克塑造了葛朗台这一典型的形象,成功地揭示了资产阶级兴起过程中,金钱对人的异化,而且他还表述了人类生存发展中的悖谬现象:历史的进步是靠财富的创造来推动的,而财富创造的过程必然伴随着人性的失落;金钱所点燃的情欲驱动着人们去疯狂,忘我地积聚财富,而情欲之火烤干了人性的脉脉温情,也耗尽了追求者的精力与生命;人类在与物质世界的不懈斗争中不断征服自然,创造物质文明,而与之抗衡的对象又不断吞噬着人类,使人沦为金钱的奴隶,物的奴隶。

葛朗台太太和欧也妮 拿葛朗台太太欧也妮的美、善、人性去对比葛朗台的丑、恶、兽性,以此揭露、批判拜金主义的罪恶。

“有她那样的一生,才有她那样的死,恬退隐忍,完全是一个基督徒的死,死得崇高,伟大。”

在海外发了财回来的查理贪慕名利,抛弃了欧也妮,娶了一位贵族的女儿为妻。遭受巨大打击的欧也妮独自承受痛苦,而且以德报怨,依然宽容地对待查理,并拿出巨款替他还清了父债,成全了他与贵族小姐的婚事。欧也妮的这种爱情是纯洁、高尚的。当周围的人都陷没在金钱的魔爪中,并甘心被其吞噬整个生命时,欧也妮对待金钱的态度也是与众不同,超凡脱俗的。尽管她所拥有的财富不断增加,但金钱对她来说既不是一种权力,也不是一种安慰。“她根本不把黄金放在心上,只在向往天国,过着虔诚慈爱的生活。只有一些圣洁的思想,不断地暗中援助受难的人。"对宗教的虔敬之情使她超越了个人的创痛,以慈悲之心善待世人。她用金钱去兴办慈善事业,而自己过着节俭、朴素的生活。

葛朗台太太和欧也妮 同时也表现了巴尔扎克世界观的复杂性。

巴尔扎克痛恨资产阶级的贪婪、吝啬、冷酷和

凶狠,通过美化葛朗台太太和欧也妮鼓吹宗教的作

用,同时,又因为他是一个伟大的现实主义者,在

深入观察社会的过程中,又认为“宗教信仰是人

对自己说的一种谎话”,“它也许不是神的设施,而

是人的需要”。

“把一切照顾得好好的!到那边来向我交账!”

这最后一句证明基督教应该是守财奴的宗教。

课堂讨论:金钱能否带来幸福?

幸福:心理欲望得到满足时的状态。 一种持续时间较长的对生活的满足和感到生活有巨大乐趣并自然而然地希望持续久远的愉快心情。

怎样对待金钱,反映人的性格、素养…… 《葡萄的精灵》

穆敏老爹

维吾尔族朋友 伊犁是新疆北部哈萨克自治州的一座小城。它的行政名称叫伊宁市,但当地人习惯管伊宁市及其附近一带叫伊犁。1963年12月23日,王蒙以摘帽右派的戴罪之身,带着妻子和两个儿子,举家迁往新疆乌鲁木齐。1965年4月,在政治风声越来越紧的情况下,王蒙以“劳动锻炼”的名义,被安排到伊犁巴彦岱公社务农。 这个公社社员以维吾尔族为主,王蒙的房东阿不都热合曼老爹和赫里倩姆大娘,都是地道的维吾尔族人。王蒙起先住在阿不都热合曼家一个不满6平米且堆满杂货的小屋里,不久有两只燕子飞进小屋做窝、孵卵、哺乳小燕,阿不都热合曼夫妇由此便认为王蒙是一位善良的好人,从此王蒙被请进他们的正屋居住。王蒙在这里学会而且精通了维吾尔语,几乎熟练地掌握了所有农活,包括扬场和培育哈密瓜。直到1971年4月王蒙回到乌鲁木齐,整整8年,王蒙一直在那里和维吾尔族农民,也包括一些汉族回族哈萨克,相濡以沫。 王蒙和伊犁的关系是太特殊了。王蒙说:伊犁是在他孤独的时候给他以温暖, 迷茫的时候给他以依靠,苦恼的时候给他以希望, 急躁的时候给他以慰安,并且给他以新的经验、新的乐趣、新的知识、新的更加朴素与更加健康的态度与观念的地方。

本文创作于1983年,获第一届短篇小说百花奖。头脑与帽子之争。

首先表现穆敏老爹的耿直、认真,敢于发表自己的意见,仗义执言,又宽厚善良。

其次,表现少数民族朋友宽容、乐观的生活态度:本来要进行一次尖锐的批评,过程中却笑声不断。

虎、牛、羊、鸟、鱼一起吃酒赴宴。

表现穆敏老爹的慷慨、自豪、自信。

在“阶级斗争为纲”的年代,各色人等齐聚,这是一个宽容、乐观的民族,有着宽阔的胸怀。

“虽然这一系列小说的时代背景是那动乱的十年,但当我写起来,当我——回忆起来以后,给我以强烈冲击的并不是动乱本身,而是即使在那不幸的时代,我们的边陲,我们的农村,我们的各族人民竟蕴含着那么多的善良、正义感、智慧、才干和勇气,每个人心里竟燃着那样炽热的火焰。那些普通人竟是那样可爱、可亲、可敬,有时候亦复可惊、可笑、可叹!即使在我们的生活变得沉重的岁月,生活仍然是那样强大、丰富、充满希望和勃勃生气。……令人禁不住高呼:太值得了,生活,到人民里面去,到广阔而坚实的地面上去!”

——《在伊犁》后记

麻烦:其一是说酿造葡萄酒的准备工作十分费劲;

其二是酿个葡萄酒居然用了一年时间,又是经历日晒雨淋又是经历风吹冰雪;

其三是说在酿造的过程中要不断观察,同时又必须相信酒还没有酿好,而这样酿是对的,所以无论如何也不能轻易把“酒瓶”拿回屋。

奇怪:是说酒在酿造的过程中要“多次沸腾”,“气泡一会儿升腾一会儿消失”。

异常简单:酿酒的过程中又是不加任何东西的,“酒药”之类的东西更不需要,“好葡萄挂在藤上自己就会变成酒”。整个过程又似乎太“简单”了。 从葡萄变成葡萄酒,固体虽然变成了液体,可是葡萄的“甘甜、芬芳、晶莹、姣妍”并没有变,酒变得“晶莹剔透,超凡脱俗,如深山秋水,观之心清目明”。这个就是葡萄的灵魂,虽然最初圆润的外形已经不复存在,但这个精魂并没有消失。

生活中所有该经历的都要亲自去承受,是不能借助任何外力的。 但小说又不仅写葡萄酒,更是写酿造葡萄酒的人。

老爹将自己的自信执着智慧和精神融入葡萄汁液,就像孕育自己的生命一样将其装入瓶中,经过多次的沸腾和自然的磨练,混沌的汁液变得愈发清澈了。葡萄汁液正在进行着脱胎换骨的运动,它要脱去葡萄的面纱,它要经过风雨雪霜的洗礼,经过一个轮回后,终于酿成了醇香的沁人心脾的,包含着伊犁河谷葱郁与辽阔,融入了穆敏老爹及少数民族同胞炽热情感的葡萄的精灵。

尽管经过四季的洗礼,可是葡萄的灵魂并没有丢失,任何东西只要留住了自己的灵魂,就有了一种难改的本色。葡萄酒就是虔诚灵魂的产物。作者不仅是赞美“穆敏老爹”,也是对生活在伊犁这块土地上的各族人民的深情赞美。

穆敏老爹的性格就是经历了时间的沉淀,成为人身上的“精灵”,还有象穆敏老爹一样的的千千万万的新疆人民。也正是如此,王蒙才有一贯的乐观与豁达。 《聂小倩》

聂小倩

宁采臣相对于其他文体,学生对小说比较感兴趣,但往往容易被小说离奇曲折的故事情节吸引住,忽略对小说中人物内心世界的深层把握。

另外,本课是篇幅较长的文言小说,学生在阅读过程中会存在一定的文字障碍。

不把此文作为文言文来讲。

重在引导聂小倩的人物形象是如何一步步建立起来的。《聊斋志异》思想内容(1)揭露科举弊端

(2)歌颂男女爱情

(3)反映社会问题聂小倩人物形象①美丽:

“仿佛艳绝”,“小娘子端好是画中人”,“肌映流霞,足翘细笋,白昼端相,娇丽尤绝”,“女慨然华妆出,一堂尽眙,反不疑其鬼,疑为仙”。

②聪慧:

虽极不愿意害人,但在老妖面前一直隐忍未发;寻找适当的人选,来帮助她脱离苦海;设法得到了燕生的帮助除灭妖怪。

③乖巧柔顺:

初入宁采臣家对宁母之戒心能理解承受,尽心侍奉;对宁采臣有依恋之心,却不强求。终于使婆母释疑,变防范为喜爱,也获得了所有读者的爱惜和同情。课文怎样表现聂小倩由鬼变成人的过程?怎样刻画聂小倩的形象?①文章借助聂小倩的言行表现了她的精神和性格的转变。(重点分析)

由不怀好意的笑说到只说不笑,由决意害人到“逡巡”犹豫,由先前的“女惧”到后来的“女惭”,由想伤害宁采臣到钦佩崇敬宁采臣,作者借助言行细腻地表现了人物内心的变化。

可借助87版《倩女幽魂》,对相关部分改编、配音,从而更好地把握聂小倩精神和性格的转变。②文章借助环境描写来暗示人物性格的发展趋向。

第二段中,宁采臣眼中看到的是一幅鬼气森森的图画:“寺中殿塔壮丽;然蓬蒿没人,似绝行踪。东西僧舍,双扉虚掩;惟南一小舍,扃键如新。又顾殿东隅,修竹拱把;阶下巨池,野藕已花。”这是聂小倩生活的环境。这段描写,鬼气中夹杂着人气,荒凉里富有希望。整个寺院虽然荒凉,但池里的野荷花开放带来了生机。不仅为后面的情节的发展设下了伏笔,而且也暗示了聂小倩有改邪归正的希望。 ③文章借助细节描写表现了聂小倩由鬼到人的转变。

文章借助细节写聂小倩“人性”激活和“鬼性”消失:其一,聂小倩从刚来时不食人间烟火,到能喝点稀粥,跟常人吃饭无异;其二,聂小倩从惧怕燕生剑袋到主动把剑袋挂到卧室,跟惧怕剑袋的恶鬼彻底划清了界限。女鬼聂小倩人性日渐表露,鬼性日渐湮没,终于脱胎换骨,直至最后见到她的人“疑为仙”,数年后“举一男”。宁采臣性格变化正容咄斥——毅然助之——窃爱怜之——喜纳为妇。