八下1社戏 课件(共29张ppt))

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

社,指土地神及祭祀土地神的活动。社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。

在绍兴,社日演戏是由来已久的了,南宋时,陆游的“社日”诗中就已经有“太平处处是戏场,社日儿童喜欲狂”的题咏。

社戏是什么?

鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人 ,伟大的文学家、思想家、革命家。1918年,第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基石。作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《热风》《二心集》《华盖集》《且介亭杂文》等。

作者介绍

音乐欣赏

劝募:用劝说的方式募集。

塞责:做事不认真,敷衍了事。

延宕:拖延。

撺掇:在一旁鼓动人做事;怂恿。

弄潮:在潮头搏浪嬉戏。

毛骨悚然:悚然,害怕的样子。汗毛竖起,脊梁骨发冷,形容十分恐惧。

沁人心脾:沁,深入,浸润。意为像渗入内脏一样感到舒畅、舒适。借以形容感人至深,亦形容诗文优美动人,给人清新爽朗的感觉,亦可比喻香味让人感到适宜。

漠不关心:形容对人对事态度冷淡,毫不关心。

字词解释

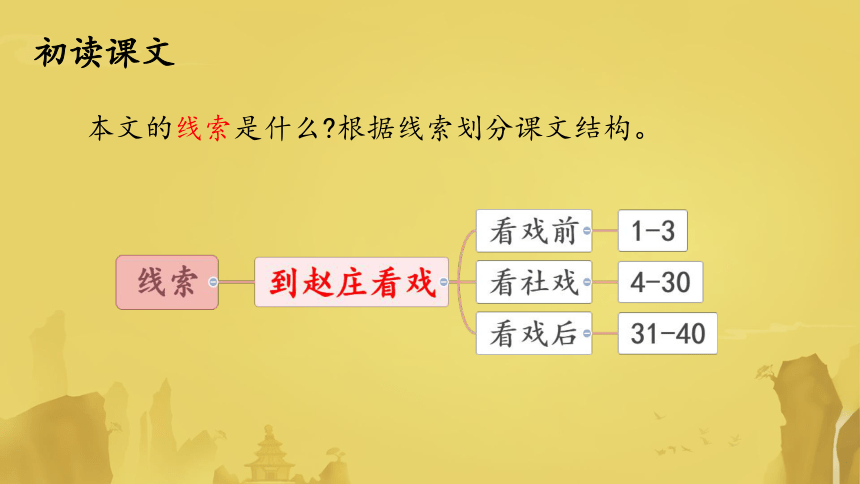

本文的线索是什么 根据线索划分课文结构。

初读课文

梳理大意

戏前风波

“文似看山不喜平。” 作者在“看社戏”这部分没有平铺直叙,而是写得起伏有致,如5-7自然段就写了看戏前的三次波折、三次转机。请同学们简要分析。

三次波折

①早上就叫不到船;

②央人到邻村去问,也没有;

③母亲不准“我”和别人一同去。

笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做了充分的铺垫。

作用:

三次转机

①八叔的航船回来了;

②少年们愿意和“我”一同去;

③双喜“写包票”保证不会出事。

初步表现小伙伴的热情、能干等特点,尤其是“双喜”。

作用:

为什么有的情节详写,有的情节略写

细品课文

因为文章主要写看社戏,所以赵庄看社戏,夜航去看社戏途中,看社戏前的波折,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

写月下归航时,主要写了什么趣事?这时“我”的心情和去看戏时有什么不同?

月下归航时,写了小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很急迫,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴们偷豆吃豆,心情无比畅快、轻松。

细品课文

在偷吃罗汉豆这一情节中,作者重点描写的是什么?

这里,作者重点描写的是“偷”豆,通过对孩子们“摸”、“摘”、“煮”、“吃”等几个细节的描写,表现了他们各自不同的性格和优秀品质。阿发在地里“往来的换了一回”的独特动作和“偷我们的罢,我们的大得多呢”的个性化的语言,充分表现了他热情好客,淳朴善良、天真活泼的性格特征。通过对“偷豆”和用八公公船上的“盐和柴”的处理,表现了双喜的聪明、果断、正直的性格特征。

细品课文

“我”看社戏的时间在什么季节 你怎么知道的

在春末夏初。因为课文写“消夏”、“扫墓完毕之后”、“罗汉豆成熟”、“两岸的豆麦”。写的是春末夏初时的景物。

细品课文

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

“我”既然可以出门看社戏了,心情变好了。“忽而”表明孩子的心情易于突变,“轻松”“舒展”与前面看戏不成而沮丧的心情完全不同。“身体也似乎舒展到说不出的大”是夸张手法,非常形象地表明“我”的心情无限之好。

读析语言

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

这是一个儿童眼中的景物描写,非常富有诗意。“仿佛是踊跃的铁的兽脊似的”是儿童才有的想象;“但我却还以为船慢”表明“我”非常急于到赵庄看社戏,这也是儿童心理的表现。

读析语言

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,……

这是半想象、半纪实的描写。大鱼驮着一群孩子在浪花里蹿,是童话里才有的情景,反映出“我”当时愉悦的心情,也表现了孩子极富浪漫色彩的想象力。

读析语言

讨论

途中偷罗汉豆吃,这件事能不能删掉?为什么?

不能。罗汉豆并不是无上的美味,但那是要好的伙伴们齐心协力做好的,因此便变成了无法再吃到的好豆。社戏也并不引人入胜,但看戏时有伙伴的陪伴,因此便变成了无法再看到的好戏。童年的快乐、甜蜜,也便变成了永恒的回忆。所以不能删。

这一部分写在赵庄看戏,戏好看不好看?从哪里表现出来?

不好看。一是铁头老生并没有表演他的拿手好戏——翻筋斗,二是也没有“我”最爱看的“蛇精”和“跳老虎” 。三是最怕看老旦,但是“老旦终于出台了”,并不停地唱。

讨论

本篇题为“社戏”,重在叙写去看戏,写这些在平桥村的一般乐事又有什么样的作用?

写这些小住平桥村的一般乐事,既多方面地表现出那段生活的乐趣,使作品内容丰富,具有生活实感;又以此烘托渲染了“第一盼望”的“看戏”更应该是乐趣无穷,为写最大乐事——看戏作了铺垫,极力渲染快乐的氛围。

讨论

这样一个偏僻的小村庄,为什么却是“我”的“乐土”?

①“我”可以免读“秩秩斯干幽幽南山”一类难懂的书,可以自由欢乐地生活。②这里有许多年龄相仿的小朋友陪着“我”玩,彼此平等,没有封建礼教的约束。③每天可以钓虾,放牛,生活丰富多彩,并充满了友爱和情趣。

讨论

本篇题为“社戏”,重在叙写去看戏,写这些在平桥村的一般乐事又有什么样的作用?

写这些小住平桥村的一般乐事,既多方面地表现出那段生活的乐趣,使作品内容丰富,具有生活实感;又以此烘托渲染了“第一盼望”的“看戏”更应该是乐趣无穷,为写最大乐事——看戏作了铺垫,极力渲染快乐的氛围。

讨论

人物探究

小说主要描写了双喜,其他描写的人物有:桂生、阿发、六一公公。双喜——聪明、机灵、能干、决断、善解人意、做事考虑周全,具有领导才能;桂生——朴实、聪明;阿发——纯真无邪,憨厚无私;六一公公——勤劳、厚道、老实:他们的共同特点都热情好客,善良淳朴。

理解环境描写的作用

视觉方面有“朦胧在水气里的月色”“淡黑的起伏的连山”“依稀的赵庄”“几点火” ;

听觉方面有“宛转、悠扬的横笛”, “宛转”、“悠扬”用得好,好在它写出了笛声美;

嗅觉和味觉方面有“两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香” “清香”用得好,在它写出了豆麦和水草的气味美。

—— 调动视觉、听觉、嗅觉、味觉描绘江南水乡的美丽景色。

作者在叙述事件的过程中,运用了描写、抒情、议论等多种表达方式,例如本文的景物描写和人物描写都非常有特色,请分别找出来并分析其表达效果。

发现表达方式,体会表达效果

这篇小说着重表现的是“我”对都会和农村两种生活情景、两种人情人际关系的不同感受。通过“我”在京都看京戏栅在农村看社戏两种情景、两种感受的对比,表达了在封建教育制度下备受摧残的少年儿童们渴望自由、追求发展、向往大自然的美好风物以及人与人之间的亲密融洽友爱互助的关系。

小结

本文通过“我”与农村孩子看社戏前后故事的叙述,赞美农民和农家孩子淳朴的品质和聪明的才干。表现作者热爱农村、热爱劳动人民的思想感情,向往美好自由的生活。

归纳

谢谢观看

社,指土地神及祭祀土地神的活动。社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。

在绍兴,社日演戏是由来已久的了,南宋时,陆游的“社日”诗中就已经有“太平处处是戏场,社日儿童喜欲狂”的题咏。

社戏是什么?

鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人 ,伟大的文学家、思想家、革命家。1918年,第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文化运动的基石。作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《热风》《二心集》《华盖集》《且介亭杂文》等。

作者介绍

音乐欣赏

劝募:用劝说的方式募集。

塞责:做事不认真,敷衍了事。

延宕:拖延。

撺掇:在一旁鼓动人做事;怂恿。

弄潮:在潮头搏浪嬉戏。

毛骨悚然:悚然,害怕的样子。汗毛竖起,脊梁骨发冷,形容十分恐惧。

沁人心脾:沁,深入,浸润。意为像渗入内脏一样感到舒畅、舒适。借以形容感人至深,亦形容诗文优美动人,给人清新爽朗的感觉,亦可比喻香味让人感到适宜。

漠不关心:形容对人对事态度冷淡,毫不关心。

字词解释

本文的线索是什么 根据线索划分课文结构。

初读课文

梳理大意

戏前风波

“文似看山不喜平。” 作者在“看社戏”这部分没有平铺直叙,而是写得起伏有致,如5-7自然段就写了看戏前的三次波折、三次转机。请同学们简要分析。

三次波折

①早上就叫不到船;

②央人到邻村去问,也没有;

③母亲不准“我”和别人一同去。

笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做了充分的铺垫。

作用:

三次转机

①八叔的航船回来了;

②少年们愿意和“我”一同去;

③双喜“写包票”保证不会出事。

初步表现小伙伴的热情、能干等特点,尤其是“双喜”。

作用:

为什么有的情节详写,有的情节略写

细品课文

因为文章主要写看社戏,所以赵庄看社戏,夜航去看社戏途中,看社戏前的波折,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

写月下归航时,主要写了什么趣事?这时“我”的心情和去看戏时有什么不同?

月下归航时,写了小伙伴去“偷”罗汉豆的趣事。去时“我”的心情很急迫,总“以为船慢”,而此时“我”和小伙伴们偷豆吃豆,心情无比畅快、轻松。

细品课文

在偷吃罗汉豆这一情节中,作者重点描写的是什么?

这里,作者重点描写的是“偷”豆,通过对孩子们“摸”、“摘”、“煮”、“吃”等几个细节的描写,表现了他们各自不同的性格和优秀品质。阿发在地里“往来的换了一回”的独特动作和“偷我们的罢,我们的大得多呢”的个性化的语言,充分表现了他热情好客,淳朴善良、天真活泼的性格特征。通过对“偷豆”和用八公公船上的“盐和柴”的处理,表现了双喜的聪明、果断、正直的性格特征。

细品课文

“我”看社戏的时间在什么季节 你怎么知道的

在春末夏初。因为课文写“消夏”、“扫墓完毕之后”、“罗汉豆成熟”、“两岸的豆麦”。写的是春末夏初时的景物。

细品课文

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

“我”既然可以出门看社戏了,心情变好了。“忽而”表明孩子的心情易于突变,“轻松”“舒展”与前面看戏不成而沮丧的心情完全不同。“身体也似乎舒展到说不出的大”是夸张手法,非常形象地表明“我”的心情无限之好。

读析语言

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

这是一个儿童眼中的景物描写,非常富有诗意。“仿佛是踊跃的铁的兽脊似的”是儿童才有的想象;“但我却还以为船慢”表明“我”非常急于到赵庄看社戏,这也是儿童心理的表现。

读析语言

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,……

这是半想象、半纪实的描写。大鱼驮着一群孩子在浪花里蹿,是童话里才有的情景,反映出“我”当时愉悦的心情,也表现了孩子极富浪漫色彩的想象力。

读析语言

讨论

途中偷罗汉豆吃,这件事能不能删掉?为什么?

不能。罗汉豆并不是无上的美味,但那是要好的伙伴们齐心协力做好的,因此便变成了无法再吃到的好豆。社戏也并不引人入胜,但看戏时有伙伴的陪伴,因此便变成了无法再看到的好戏。童年的快乐、甜蜜,也便变成了永恒的回忆。所以不能删。

这一部分写在赵庄看戏,戏好看不好看?从哪里表现出来?

不好看。一是铁头老生并没有表演他的拿手好戏——翻筋斗,二是也没有“我”最爱看的“蛇精”和“跳老虎” 。三是最怕看老旦,但是“老旦终于出台了”,并不停地唱。

讨论

本篇题为“社戏”,重在叙写去看戏,写这些在平桥村的一般乐事又有什么样的作用?

写这些小住平桥村的一般乐事,既多方面地表现出那段生活的乐趣,使作品内容丰富,具有生活实感;又以此烘托渲染了“第一盼望”的“看戏”更应该是乐趣无穷,为写最大乐事——看戏作了铺垫,极力渲染快乐的氛围。

讨论

这样一个偏僻的小村庄,为什么却是“我”的“乐土”?

①“我”可以免读“秩秩斯干幽幽南山”一类难懂的书,可以自由欢乐地生活。②这里有许多年龄相仿的小朋友陪着“我”玩,彼此平等,没有封建礼教的约束。③每天可以钓虾,放牛,生活丰富多彩,并充满了友爱和情趣。

讨论

本篇题为“社戏”,重在叙写去看戏,写这些在平桥村的一般乐事又有什么样的作用?

写这些小住平桥村的一般乐事,既多方面地表现出那段生活的乐趣,使作品内容丰富,具有生活实感;又以此烘托渲染了“第一盼望”的“看戏”更应该是乐趣无穷,为写最大乐事——看戏作了铺垫,极力渲染快乐的氛围。

讨论

人物探究

小说主要描写了双喜,其他描写的人物有:桂生、阿发、六一公公。双喜——聪明、机灵、能干、决断、善解人意、做事考虑周全,具有领导才能;桂生——朴实、聪明;阿发——纯真无邪,憨厚无私;六一公公——勤劳、厚道、老实:他们的共同特点都热情好客,善良淳朴。

理解环境描写的作用

视觉方面有“朦胧在水气里的月色”“淡黑的起伏的连山”“依稀的赵庄”“几点火” ;

听觉方面有“宛转、悠扬的横笛”, “宛转”、“悠扬”用得好,好在它写出了笛声美;

嗅觉和味觉方面有“两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香” “清香”用得好,在它写出了豆麦和水草的气味美。

—— 调动视觉、听觉、嗅觉、味觉描绘江南水乡的美丽景色。

作者在叙述事件的过程中,运用了描写、抒情、议论等多种表达方式,例如本文的景物描写和人物描写都非常有特色,请分别找出来并分析其表达效果。

发现表达方式,体会表达效果

这篇小说着重表现的是“我”对都会和农村两种生活情景、两种人情人际关系的不同感受。通过“我”在京都看京戏栅在农村看社戏两种情景、两种感受的对比,表达了在封建教育制度下备受摧残的少年儿童们渴望自由、追求发展、向往大自然的美好风物以及人与人之间的亲密融洽友爱互助的关系。

小结

本文通过“我”与农村孩子看社戏前后故事的叙述,赞美农民和农家孩子淳朴的品质和聪明的才干。表现作者热爱农村、热爱劳动人民的思想感情,向往美好自由的生活。

归纳

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读