人教版语文七年级上册第三单元第13课《风雨》教学设计 表格式

文档属性

| 名称 | 人教版语文七年级上册第三单元第13课《风雨》教学设计 表格式 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-04 09:51:51 | ||

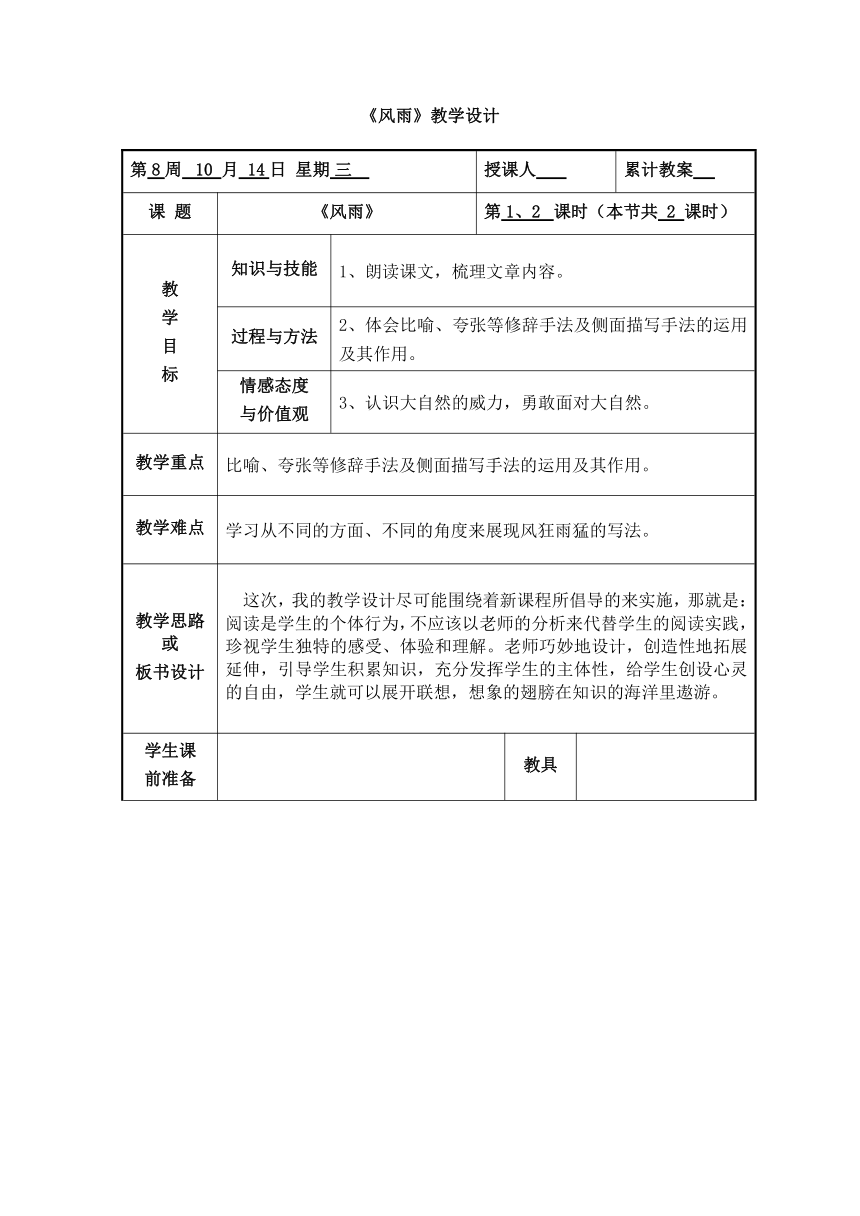

图片预览

文档简介

《风雨》教学设计

第?8?周???10??月??14?日??星期?三????

授课人???????

累计教案?????

课??题

《风雨》

第?1、2???课时(本节共??2??课时)

教

学

目

标

知识与技能

1、朗读课文,梳理文章内容。

过程与方法

2、体会比喻、夸张等修辞手法及侧面描写手法的运用及其作用。

情感态度

与价值观

3、认识大自然的威力,勇敢面对大自然。

教学重点

比喻、夸张等修辞手法及侧面描写手法的运用及其作用。

教学难点

学习从不同的方面、不同的角度来展现风狂雨猛的写法。

教学思路或

板书设计

这次,我的教学设计尽可能围绕着新课程所倡导的来实施,那就是:阅读是学生的个体行为,不应该以老师的分析来代替学生的阅读实践,珍视学生独特的感受、体验和理解。老师巧妙地设计,创造性地拓展延伸,引导学生积累知识,充分发挥学生的主体性,给学生创设心灵的自由,学生就可以展开联想,想象的翅膀在知识的海洋里遨游。

学生课

前准备

?

教具

?

课

后

反

思

???贾平凹的《风雨》采用导学案形式上了一节课,教学思路这样设计由

一、?图片,声音导入新课(3分钟)

二、接着检测学生预习(5分钟)出示学目标(1分钟)

三、听录音朗读课文完成理解课文——课文主要抓住那些景物来表现风雨

四、(10分钟)接下来小组合作探究,解决三个问题?

1?课文写出风雨怎样的特点?

2?课文描写风雨是正面描写还是侧面描写?

3?有人说结尾写到雨了,你同意吗?这观点吗?为什么?(10分钟)

五、?体会作者对景物如何细致,(8)

六、当堂作业3,按设想应该很容易完成教学目标,但是实际上上课,只能完成到小组探究就下课了。这节课尽管没有达到教学目标,但是还是有很多的收获:

第一巧妙的教学导入让学生热情高涨,容易进入课文,

第二理清课文结构。课文主要抓住树林子,树叶,杨柳。芦苇。风中的羊。女孩。鸟窝,葡萄蔓,废纸,精湿的猫,浮萍小木屋,孩子,学生很快就找出来。第三实行小组合作探究,学生的兴趣比较高。

但是我也有许多做不到的地方

一、对时间分配不够合理,担心教学内容完不成,有些前紧后松,许多还可以深入理解的内容不够透彻。

二、课上对课文的朗读还不够充分,朗读课文的形式比较单一,在品读活动中,把整文交给学生去品词、品句、品段的处理过于粗略。还要采取单人读、小组读、男生读、女声读及自由朗读的形式,在读中达到声如耳闻,形如目睹,景如亲临,情同身受的迷人的意境。

三、在进行问题设计时,一些问题问的还有些碎,怕学生抓不住问题的主干,不能理解所提问题的用意。还有几句话表述不够严密,不易于课堂练习的进行。所以在今后的设计时还要细心。

教学过程:

?

?一、情景导入

情景导入一:汉乐府《古歌》云:“秋风萧萧愁杀人。出亦愁,入亦愁。座中何人,谁不怀忧?”贾平凹先生于1982年秋写于宝鸡的这篇《风雨》,正是秋风秋雨瑟瑟而来的精彩写照。?

情景导入二:“风雨”,看到这个词,你想到了什么?——和风细雨、狂风暴雨……?让我们来看看著名作家贾平凹笔下的风雨是何种味道。???

二、预习反馈

1、检查、矫正课前预习第1题。

2、交流作家作品情况。

贾平凹:原名贾平娃,1952年出生,陕西丹凤人。1975年毕业于西北大学中文系。全国政协委员,陕西省作家协会副主席,西安市人大代表,西安市作家协会主席。1974年开始发表作品。著有小说集《贾平凹获奖中篇小说集》、《贾平凹自选集》,长篇小说《商州》《白夜》,自传体长篇《我是农民》等。《腊月·正月》获中国作协第3届全国优秀中篇小说奖;《满月》获1978年全国优秀短篇小说奖;《废都》获1997年法国费米娜文学奖;《浮躁》获1987年美国美孚飞马文学奖,最近获得由法国文化交流部颁发的“法兰西共和国文学艺术荣誉奖”。?

贾平凹的散文的特点:贾平凹的散文是新时期散文表现手法觉醒的杰出代表?,他的散文作品不但内容包含着对生活的独到领悟,充满着真挚感情和真知灼见,容入着深广的时代情思,而且在艺术表现手法上也显得笔调灵活、通脱自然、极富变化。?

三、初听“风雨”

本文是一篇写景散文。请听课文朗读,展开想象,你仿佛看到了风雨中的哪些景物?

第1段:树林全貌;第2段:垂柳、杨叶、芦苇;

第3段:断绳羊、女孩;第4段:葡萄蔓、苍蝇;

第5段:鸟巢、鸟儿;第6段:废纸、猫、瓦;

第7段:浮萍、鱼儿;第8段:老头、孩子。

四、走进“风雨”

作者是从哪些方面来描写风的?写出了风怎样的特点?

五、品读“风雨”

1、课文写“风”,看不见一个“风”字,却写出了狂风的肆虐;写“雨”,不着一个“雨”字,却为我们展现出了风雨夹击的情景。作者采用的是一种什么写法?

????侧面烘托。

2、圈画出第一自然段中的动词,思考:作者为什么连用一系列动词?

一连串动词,直奔主题、节奏紧密,仿佛直接把读者送到疾风面前,有很强的视觉冲击感。

3、“树林子像一块面团了,四面都在鼓,鼓了就陷,陷了再鼓”,这句话采用了什么修辞手法?有什么作用?

????比喻,将树林子比喻为一块面团,并着一个“鼓”字、一个“陷”字,生动形象地写出了树林地狂风中飘摇的情景。

4、作者写垂柳、杨叶、芦苇时运用了哪些感官?

运用视觉与听觉,将植物在风中的姿态写的具体生动,使人全方位感受风雨之态。

5、文章描写了羊怎样的形象?有何作用?

描写羊跌跌撞撞的样子,通过写羊的受惊,表现了风的强劲。

6、“离台阶只有两步远,长时间走不上去”运用了什么表现手法??

对比。“两步远”与“长时间”对比,突出风势之猛、风力之大。

7、找出第5段中的动词,分析其作用。

生动形象的写出了鸟儿在大风中的表现,未见“风”字,而风无处不在。

8、“窄窄的巷道里”中“窄窄的”能否去掉?

不能。“窄窄的”给人以紧迫感,且越窄的空间风力越大。

9、“有一只精湿的猫拼命地跑来”中,“精湿”是什么意思?

“精”是“十分、非常”的意思,表明湿的程度,贴切而富有表现力。

10、“槐树上的葡萄蔓再也攀附不住了,才松了一下蜷曲的手脚,一下子像一条死蛇,哗哗啦啦脱落下来,软成一堆。”这里用的是什么修辞手法?有何妙用?

????比喻。将葡萄蔓比作“一条死蛇”,生动形象地写出了葡萄蔓被风吹落的情状。

11、“惊喜地叠着纸船”中,“惊喜”能否换成“欢喜”?为什么?

不能。“惊喜”体现出风雨来的突然,“欢喜”表达不出这层含义。

12、文章的结尾有何特点?

由描写室外转向描写室内,令人紧张的风雨以温暖的画面结束,使文字写实而细腻,充满生活的味道。

13、比喻、夸张等修辞手法、动词的使用及侧面烘托手法的运用,是本文的一大特色。除上面所涉及到的句子外,你还能从课文中找出其它句子,并说说它们的作用吗?

六、研读“风雨”

1、有人说结尾写到大雨了,你赞同这种看法吗?为什么?

??同意这种说法。文章结尾,写孩子们“全趴在门缝,惊喜地叠着纸船,一只一

只放出去……”由此看来,孩子们的脚下、门外,已是积水漫漫,否则又怎么可以放纸船呢?

2、读课文最后一段,说说文章结尾的场景和情调与前面相比有什么不同?

????结尾处,与前面风雨中无法自主的植物、惊恐万状的鸟畜不同,孩子们天性

活泼,看一切都有趣,即便是暴风骤雨也阻挡不了快乐的游戏。至此,揪着读者心的这场风雨总算有了温暖的画面,可以松口气合上书闭目回味了。

3、你认为作者写作本文的主要目的是什么?

文末含蓄地表达了作者对儿童天真纯洁性情的讴歌和赞美之情,这是本文的主旨所在。

七、领悟“风雨”

作者主要运用侧面衬托的手法来表现风雨。一幅幅生动的画面像电影里的慢镜头,从不同的方面、不同的角度来展现风狂雨猛,形成了整体上和谐的艺术画面。所以,文章描写“风雨”,尽管文中无“风雨”二字,但作者无处不在描写着风雨,风雨的形、声、神、韵,无不惟妙惟肖。品味此文,仿佛令读者置身于狂风暴雨的环境中。高明的手法,生动的描写,令人拍案叫绝,给人以淋漓的美感享受。

八、拓展“风雨”

说说还可以用哪些事物来描写风雨,举出并积累风雨的名句。

1.沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。―-志南和尚《绝句》?

2.渭城朝雨亦轻尘,客舍青青柳色新。――王维《送元二使安西》?

3.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。――杜牧《江南春绝句》?

4.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。――陆游《十一月四日风雨大作》?

5.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。――杜牧《清明》?

6.山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。――文天祥《过伶仃洋》?

7.渭城朝雨泡轻尘,客舍青青柳色新。――王维《送元二使安西》

8.水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。――苏轼《饮湖上初晴后雨》?

九、布置作业:

学了本文,你一定收获不少。以冷为题,试写一段话,描述天气寒冷给人的感受,要求不出现“冷”字。(提示:运用比喻、夸张等修辞手法和侧面烘托的表现手法。)

?

?

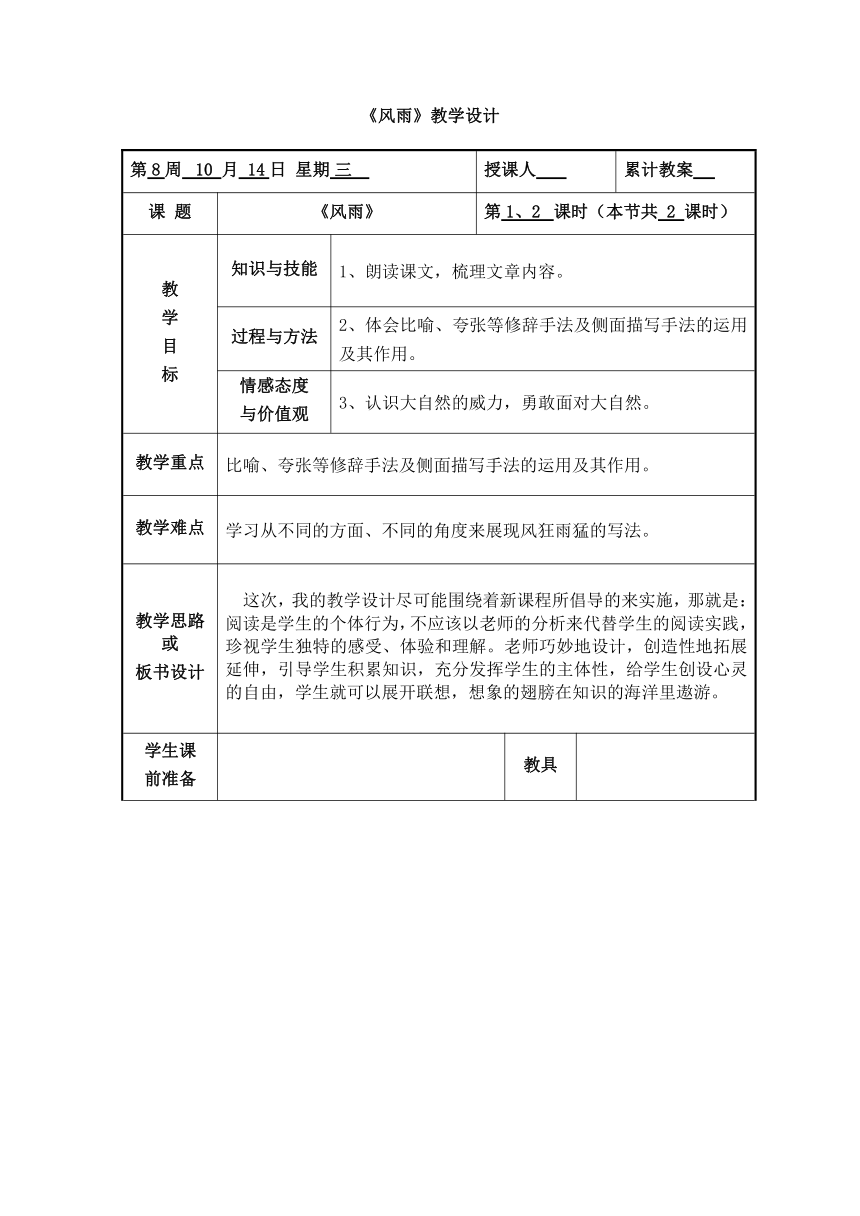

第?8?周???10??月??14?日??星期?三????

授课人???????

累计教案?????

课??题

《风雨》

第?1、2???课时(本节共??2??课时)

教

学

目

标

知识与技能

1、朗读课文,梳理文章内容。

过程与方法

2、体会比喻、夸张等修辞手法及侧面描写手法的运用及其作用。

情感态度

与价值观

3、认识大自然的威力,勇敢面对大自然。

教学重点

比喻、夸张等修辞手法及侧面描写手法的运用及其作用。

教学难点

学习从不同的方面、不同的角度来展现风狂雨猛的写法。

教学思路或

板书设计

这次,我的教学设计尽可能围绕着新课程所倡导的来实施,那就是:阅读是学生的个体行为,不应该以老师的分析来代替学生的阅读实践,珍视学生独特的感受、体验和理解。老师巧妙地设计,创造性地拓展延伸,引导学生积累知识,充分发挥学生的主体性,给学生创设心灵的自由,学生就可以展开联想,想象的翅膀在知识的海洋里遨游。

学生课

前准备

?

教具

?

课

后

反

思

???贾平凹的《风雨》采用导学案形式上了一节课,教学思路这样设计由

一、?图片,声音导入新课(3分钟)

二、接着检测学生预习(5分钟)出示学目标(1分钟)

三、听录音朗读课文完成理解课文——课文主要抓住那些景物来表现风雨

四、(10分钟)接下来小组合作探究,解决三个问题?

1?课文写出风雨怎样的特点?

2?课文描写风雨是正面描写还是侧面描写?

3?有人说结尾写到雨了,你同意吗?这观点吗?为什么?(10分钟)

五、?体会作者对景物如何细致,(8)

六、当堂作业3,按设想应该很容易完成教学目标,但是实际上上课,只能完成到小组探究就下课了。这节课尽管没有达到教学目标,但是还是有很多的收获:

第一巧妙的教学导入让学生热情高涨,容易进入课文,

第二理清课文结构。课文主要抓住树林子,树叶,杨柳。芦苇。风中的羊。女孩。鸟窝,葡萄蔓,废纸,精湿的猫,浮萍小木屋,孩子,学生很快就找出来。第三实行小组合作探究,学生的兴趣比较高。

但是我也有许多做不到的地方

一、对时间分配不够合理,担心教学内容完不成,有些前紧后松,许多还可以深入理解的内容不够透彻。

二、课上对课文的朗读还不够充分,朗读课文的形式比较单一,在品读活动中,把整文交给学生去品词、品句、品段的处理过于粗略。还要采取单人读、小组读、男生读、女声读及自由朗读的形式,在读中达到声如耳闻,形如目睹,景如亲临,情同身受的迷人的意境。

三、在进行问题设计时,一些问题问的还有些碎,怕学生抓不住问题的主干,不能理解所提问题的用意。还有几句话表述不够严密,不易于课堂练习的进行。所以在今后的设计时还要细心。

教学过程:

?

?一、情景导入

情景导入一:汉乐府《古歌》云:“秋风萧萧愁杀人。出亦愁,入亦愁。座中何人,谁不怀忧?”贾平凹先生于1982年秋写于宝鸡的这篇《风雨》,正是秋风秋雨瑟瑟而来的精彩写照。?

情景导入二:“风雨”,看到这个词,你想到了什么?——和风细雨、狂风暴雨……?让我们来看看著名作家贾平凹笔下的风雨是何种味道。???

二、预习反馈

1、检查、矫正课前预习第1题。

2、交流作家作品情况。

贾平凹:原名贾平娃,1952年出生,陕西丹凤人。1975年毕业于西北大学中文系。全国政协委员,陕西省作家协会副主席,西安市人大代表,西安市作家协会主席。1974年开始发表作品。著有小说集《贾平凹获奖中篇小说集》、《贾平凹自选集》,长篇小说《商州》《白夜》,自传体长篇《我是农民》等。《腊月·正月》获中国作协第3届全国优秀中篇小说奖;《满月》获1978年全国优秀短篇小说奖;《废都》获1997年法国费米娜文学奖;《浮躁》获1987年美国美孚飞马文学奖,最近获得由法国文化交流部颁发的“法兰西共和国文学艺术荣誉奖”。?

贾平凹的散文的特点:贾平凹的散文是新时期散文表现手法觉醒的杰出代表?,他的散文作品不但内容包含着对生活的独到领悟,充满着真挚感情和真知灼见,容入着深广的时代情思,而且在艺术表现手法上也显得笔调灵活、通脱自然、极富变化。?

三、初听“风雨”

本文是一篇写景散文。请听课文朗读,展开想象,你仿佛看到了风雨中的哪些景物?

第1段:树林全貌;第2段:垂柳、杨叶、芦苇;

第3段:断绳羊、女孩;第4段:葡萄蔓、苍蝇;

第5段:鸟巢、鸟儿;第6段:废纸、猫、瓦;

第7段:浮萍、鱼儿;第8段:老头、孩子。

四、走进“风雨”

作者是从哪些方面来描写风的?写出了风怎样的特点?

五、品读“风雨”

1、课文写“风”,看不见一个“风”字,却写出了狂风的肆虐;写“雨”,不着一个“雨”字,却为我们展现出了风雨夹击的情景。作者采用的是一种什么写法?

????侧面烘托。

2、圈画出第一自然段中的动词,思考:作者为什么连用一系列动词?

一连串动词,直奔主题、节奏紧密,仿佛直接把读者送到疾风面前,有很强的视觉冲击感。

3、“树林子像一块面团了,四面都在鼓,鼓了就陷,陷了再鼓”,这句话采用了什么修辞手法?有什么作用?

????比喻,将树林子比喻为一块面团,并着一个“鼓”字、一个“陷”字,生动形象地写出了树林地狂风中飘摇的情景。

4、作者写垂柳、杨叶、芦苇时运用了哪些感官?

运用视觉与听觉,将植物在风中的姿态写的具体生动,使人全方位感受风雨之态。

5、文章描写了羊怎样的形象?有何作用?

描写羊跌跌撞撞的样子,通过写羊的受惊,表现了风的强劲。

6、“离台阶只有两步远,长时间走不上去”运用了什么表现手法??

对比。“两步远”与“长时间”对比,突出风势之猛、风力之大。

7、找出第5段中的动词,分析其作用。

生动形象的写出了鸟儿在大风中的表现,未见“风”字,而风无处不在。

8、“窄窄的巷道里”中“窄窄的”能否去掉?

不能。“窄窄的”给人以紧迫感,且越窄的空间风力越大。

9、“有一只精湿的猫拼命地跑来”中,“精湿”是什么意思?

“精”是“十分、非常”的意思,表明湿的程度,贴切而富有表现力。

10、“槐树上的葡萄蔓再也攀附不住了,才松了一下蜷曲的手脚,一下子像一条死蛇,哗哗啦啦脱落下来,软成一堆。”这里用的是什么修辞手法?有何妙用?

????比喻。将葡萄蔓比作“一条死蛇”,生动形象地写出了葡萄蔓被风吹落的情状。

11、“惊喜地叠着纸船”中,“惊喜”能否换成“欢喜”?为什么?

不能。“惊喜”体现出风雨来的突然,“欢喜”表达不出这层含义。

12、文章的结尾有何特点?

由描写室外转向描写室内,令人紧张的风雨以温暖的画面结束,使文字写实而细腻,充满生活的味道。

13、比喻、夸张等修辞手法、动词的使用及侧面烘托手法的运用,是本文的一大特色。除上面所涉及到的句子外,你还能从课文中找出其它句子,并说说它们的作用吗?

六、研读“风雨”

1、有人说结尾写到大雨了,你赞同这种看法吗?为什么?

??同意这种说法。文章结尾,写孩子们“全趴在门缝,惊喜地叠着纸船,一只一

只放出去……”由此看来,孩子们的脚下、门外,已是积水漫漫,否则又怎么可以放纸船呢?

2、读课文最后一段,说说文章结尾的场景和情调与前面相比有什么不同?

????结尾处,与前面风雨中无法自主的植物、惊恐万状的鸟畜不同,孩子们天性

活泼,看一切都有趣,即便是暴风骤雨也阻挡不了快乐的游戏。至此,揪着读者心的这场风雨总算有了温暖的画面,可以松口气合上书闭目回味了。

3、你认为作者写作本文的主要目的是什么?

文末含蓄地表达了作者对儿童天真纯洁性情的讴歌和赞美之情,这是本文的主旨所在。

七、领悟“风雨”

作者主要运用侧面衬托的手法来表现风雨。一幅幅生动的画面像电影里的慢镜头,从不同的方面、不同的角度来展现风狂雨猛,形成了整体上和谐的艺术画面。所以,文章描写“风雨”,尽管文中无“风雨”二字,但作者无处不在描写着风雨,风雨的形、声、神、韵,无不惟妙惟肖。品味此文,仿佛令读者置身于狂风暴雨的环境中。高明的手法,生动的描写,令人拍案叫绝,给人以淋漓的美感享受。

八、拓展“风雨”

说说还可以用哪些事物来描写风雨,举出并积累风雨的名句。

1.沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。―-志南和尚《绝句》?

2.渭城朝雨亦轻尘,客舍青青柳色新。――王维《送元二使安西》?

3.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。――杜牧《江南春绝句》?

4.夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。――陆游《十一月四日风雨大作》?

5.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。――杜牧《清明》?

6.山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。――文天祥《过伶仃洋》?

7.渭城朝雨泡轻尘,客舍青青柳色新。――王维《送元二使安西》

8.水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。――苏轼《饮湖上初晴后雨》?

九、布置作业:

学了本文,你一定收获不少。以冷为题,试写一段话,描述天气寒冷给人的感受,要求不出现“冷”字。(提示:运用比喻、夸张等修辞手法和侧面烘托的表现手法。)

?

?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 散步

- 2 秋天的怀念

- 3 羚羊木雕

- 4 散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 5 《世说新语》两则(咏雪、陈太丘与友期)

- 第二单元

- 6 我的老师

- 7 再塑生命的人

- 8 我的早年生活

- 9 王几何

- 10 《论语》十二章

- 第三单元

- 11 春

- 12 济南的冬天

- 13 风雨

- 14*秋天

- 15 古代诗歌四首

- 第四单元

- 16 紫藤萝瀑布

- 17 走一步,再走一步

- 18 短文两篇(蝉、贝壳)

- 19 在山的那边

- 20 虽有嘉肴

- 第五单元

- 21 化石吟

- 22 看云识天气

- 23 绿色蝈蝈

- 24 月亮上的足迹

- 25 河中石兽

- 第六单元

- 26 小圣施威降大圣

- 27 皇帝的新装

- 28 女娲造人

- 29 盲孩子和他的影子

- 30 寓言四则

- 课外古诗词

- 龟虽寿

- 夜雨寄北

- 过故人庄

- 泊秦淮

- 题破山寺后禅院

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 名著导读

- 《繁星》

- 《春水》

- 《伊索寓言》