第1课《社戏》课件(共52张PPT)

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

1 社 戏

社,在绍兴指一种居住区域,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。课题简洁明了,点明了文章的中心事件——看社戏。

学习目标

1.把握文章情节,学习本文叙事详略得当的写法。(重点)

2.理解文中多种表达方式的综合运用,分析景物描写在文中的作用。(难点)

3.领悟鲁迅作品中语言简洁而富有表现力的特点,体会作者对风景、风俗、人情的感情。(素养)

知识备查

鲁迅,原名周树人,字豫才。浙江绍兴人,中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。1918年5月15日发表《狂人日记》,是中国第一部现代白话文小说。代表作:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等 ;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》。本文《社戏》选自小说集《呐喊》。

作者介绍

本文选自《呐喊》。《呐喊》收录了鲁迅1918—1922年间所作的短篇小说,包含《狂人日记》《明天》《孔乙己》《药》《阿Q正传》《故乡》等14篇。本文写于1922年10月。当时辛亥革命已经过去十余年,但由于革命不够彻底,中国仍处于封建军阀的统治之下,战乱依旧,民不聊生,社会混乱。目睹此情此景,鲁迅深有感触。在这期间,鲁迅写了不少回忆故乡的作品,这些作品有一个共同的特点:通过可爱的故乡与黑暗的社会的对比,表达自己对光明前景的向往和人与人之间淳朴关系的追求。《社戏》就是其中一篇。

知识备查

作品介绍

知识备查

“社戏”,指旧时某些地区农村中迎神赛会时演出的戏。一般在庙里戏台上演出,也有露天搭台演出的。南宋诗人陆游就曾描写过社戏热闹的情景:“太平处处是优场,社日儿童喜欲狂。”在绍兴,“社”指一种居住区域,“社戏”就是社中每年所演的“年规戏”。

了解社戏

知识备查

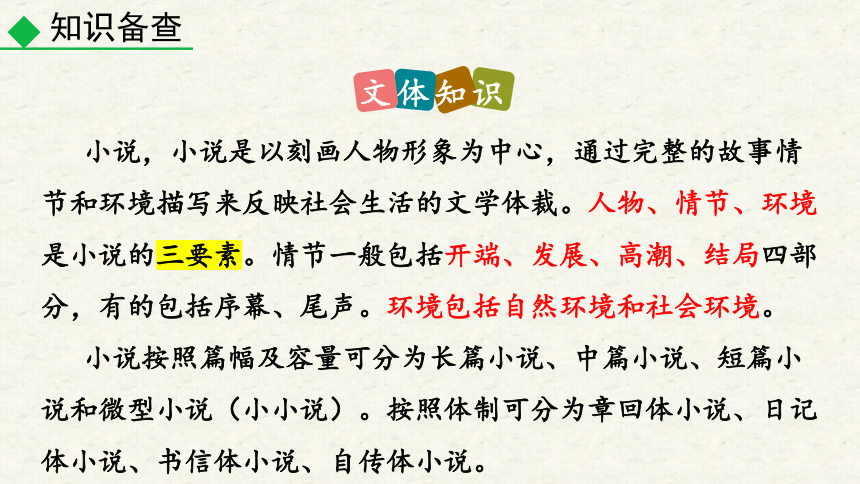

小说,小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。人物、情节、环境是小说的三要素。情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的包括序幕、尾声。环境包括自然环境和社会环境。

小说按照篇幅及容量可分为长篇小说、中篇小说、短篇小说和微型小说(小小说)。按照体制可分为章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说。

文体知识

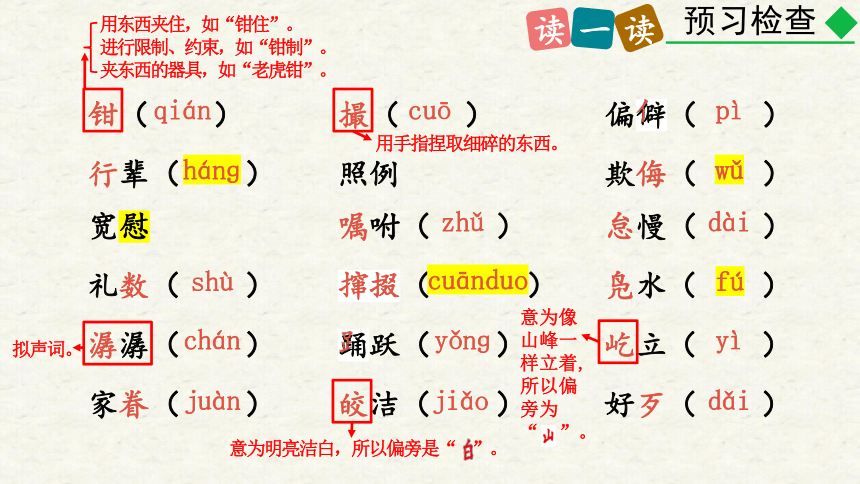

钳( ) 撮( ) 偏僻( )

行辈( ) 照例 欺侮( )

宽慰 嘱咐( ) 怠慢( )

礼数( ) 撺掇( ) 凫水( )

潺潺( ) 踊跃( ) 屹立( )

家眷( ) 皎洁( ) 好歹( )

qián

cuō

pì

hánɡ

wǔ

zhǔ

dài

shù

cuānduo

fú

chán

yǒnɡ

yì

juàn

jiǎo

dǎi

用东西夹住,如“钳住”。

进行限制、约束,如“钳制”。

夹东西的器具,如“老虎钳”。

用手指捏取细碎的东西。

拟声词。

意为像山峰一样立着,所以偏旁为“ ”。

意为明亮洁白,所以偏旁是“ ”。

读一读

预习检查

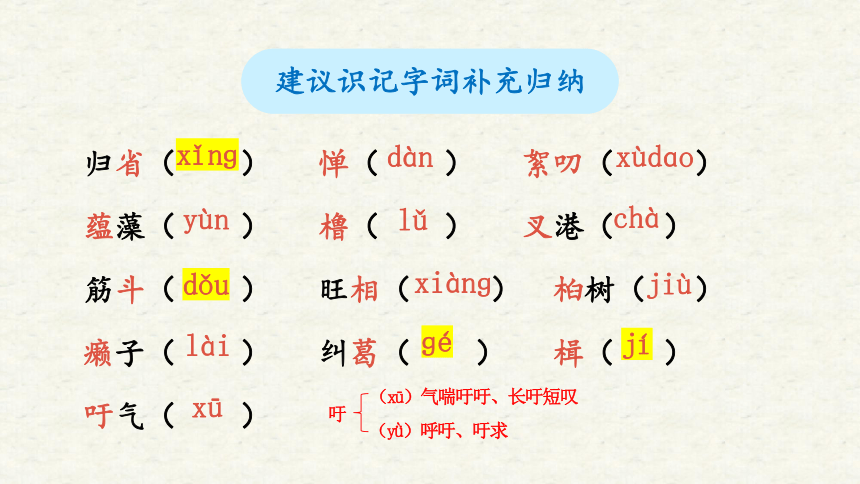

归省( ) 惮( ) 絮叨( )

蕴藻( ) 橹( ) 叉港( )

筋斗( ) 旺相( ) 桕树( )

癞子( ) 纠葛( ) 楫( )

吁气( )

xǐnɡ

dàn

xùdɑo

yùn

lǔ

chà

dǒu

xiànɡ

jiù

lài

ɡé

jí

建议识记字词补充归纳

xū

吁

(xū)气喘吁吁、长吁短叹

(yǜ)呼吁、吁求

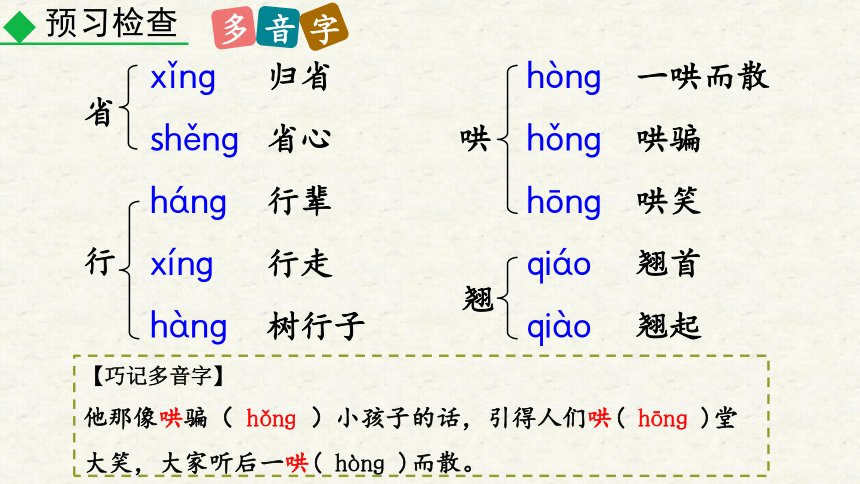

xǐnɡ

归省

shěnɡ

省心

省

hònɡ

一哄而散

hǒnɡ

哄骗

哄

hánɡ

行辈

xínɡ

树行子

行

hōnɡ

哄笑

hàng

行走

qiáo

翘首

qiào

翘起

翘

多音字

预习检查

【巧记多音字】

他那像哄骗( hǒnɡ )小孩子的话,引得人们哄( hōnɡ )堂大笑,大家听后一哄( hònɡ )而散。

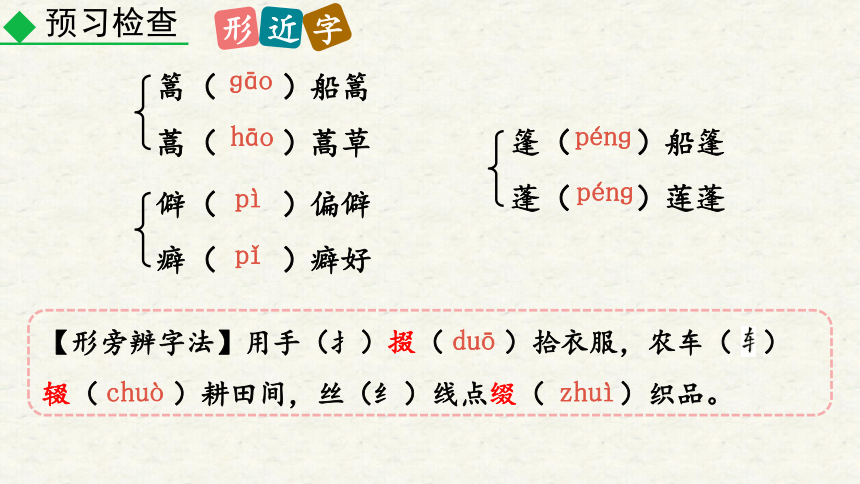

篙( )

蒿( )

船篙

蒿草

ɡāo

hāo

僻( )

癖( )

偏僻

癖好

pì

pǐ

篷( )

蓬( )

船篷莲蓬

pénɡ

pénɡ

duō

chuò

zhuì

【形旁辨字法】用手(扌)掇( )拾衣服,农车( )辍( )耕田间,丝(纟)线点缀( )织品。

形近字

预习检查

偏僻

照例

撺掇

潺潺

踊跃

屹立

装模装样

像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来形容坚定不可动摇。

离城市或中心区远,交通不便。

按照惯例,按照常情。

故意做作,装出某种样子给人看。

从旁鼓动人做某事。

形容溪水、泉水等流动的声音。

跳跃。

反义词:繁华。

反义词:破例。

常写作“装模作样”,含贬义。

近义词:怂恿。

帘外雨潺潺,春意阑珊。(李煜《浪淘沙》)

也形容情绪热烈,争先恐后。

可以用于物,也可以用于人,带赞扬色彩。

词语解释

预习检查

学习任务单

乐土生活

本文的线索是什么?紧扣线索,梳理课文的内容与结构。

线索:去赵庄看戏(社戏)

看戏之前(略)

(第1—4段)

看戏偷豆(详)

(第5—30段)

看戏余波(略)

(第31—40段)

随母小住

①___________

④________

②___________

③___________

六一公公送豆

月夜行船

返航偷豆

看

⑤________

戏前波折

船头看戏

盼

忆

整体感知

整体感知

本文作者围绕社戏,浓墨重彩地写了看戏的全过程,读来令人身临其境。而对于看戏的机缘,看戏后的余波,作者则简略带过。

文章结构详略得当。

平桥村是一个什么样的地方?作者为什么说平桥村“在我是乐土”?

盼社戏

精读细研

平桥村是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田,打鱼,只有一家很小的杂货店。

①作为客人,“我”在这里“得到优待”,钓到虾“照例是归我吃”,小伙伴们无微不至地体贴照顾“我”,尤其是在看社戏前后,表现得淋漓尽致。

②可以免念陈腐无用的经书,对于自幼就接受封建礼教的“我”而言,这样的自由是多么宝贵的享受。

③可以亲近大自然,“掘蚯蚓”“钓虾”“放牛”对于在城镇宅院中受束缚的“我”而言,是新鲜有趣、有吸引力的。

波折一:叫不到船

波折二:不准和别人同去

(失望)

转机一:双喜提议坐八叔的船

转机二:少年们陪“我”去

(高兴)

波折三:没有大人相陪

(难过)

转机三:双喜“写包票”,成行出发

(兴奋)

精读细研

看社戏顺利吗?阅读第4-9自然段,在课本中找出看社戏前的“三次波折”和“三次转机”。并思考这样写的好处。

看社戏

结合文章内容,说说作者为什么要详写去看社戏前的波折。

①为看社戏做好充分的铺垫;

②初步表现双喜等小伙伴热情、能干的特点;

③笔法曲折,使文章文气摇曳,引人入胜。

精读细研

不好看

铁头老生不翻筋斗

小旦“咿咿呀呀的唱”

出来一个很老的小生

红衫小丑被打

老旦先站着唱,后又坐下不停地唱

“我”有些疲倦;年纪小的多打呵欠;大的各管自己谈话

大家“振作精神的笑着看”

大家都很扫兴,全船里几个人“不住的吁气”,其余的打呵欠

看戏内容

看戏状态

正面描写

侧面描写

精读细研

在作者笔下,“我”所急切要看到的戏好看吗?从哪里可以看出来?

1.什么是侧面描写

侧面描写又叫间接描写,是指在文学创作中,作者通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出,即间接地对描写对象进行刻画描绘。

侧面描写一般有对正面描写做有益补充,激发读者想象力和表现人物性格等作用。

常见的方法:①以人衬人:意即写此人是为衬彼人;②以物衬人:要写人,先避开不写,而写有关的物;③以景衬人:要写人,先避开不写,而写有关的景。

侧面描写

精读细研

2.考查形式

①文中对……的描写运用了什么写法?有什么作用?

②作者运用了怎样的表现手法来表现某事物?

③文中运用了侧面描写的表现手法,试分析它在表达上有什么作用。

3.答题模式

采用了侧面描写,通过对……的描写,表现了……特点(精神、品格等),表达了作者……的思想感情。

精读细研

戏曲行当

类型 概 念

生 扮演净、丑以外的男性人物,分老生、小生、武生等。

旦 扮演女性人物,可分为正旦、花旦、老旦等。

净 俗称“花脸”“花面”,大多扮演性格粗犷豪放或阴险奸诈以及相貌特异的男性人物。

丑 因化妆时常在鼻梁上抹一小块白粉而俗称“小花脸”,分为文丑、武丑两支。

末 主要扮演中年男子,后在近代有些剧种中逐渐并入老生行。

知识补充

①平桥村的老人孩子那种淳朴、善良、真挚的感情;

②平桥村美丽的农村风光;

③人与人之间的和谐亲密的关系;

④“我”对这样美好生活的向往之情。

精读细研

忆社戏

那晚的豆和社戏,在“我”的记忆中为什么是好豆和好戏?

我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

赏美景

精读细研

一系列动词,生动地表现了小伙伴们熟练、敏捷的驾船技巧和去看社戏时的急切、兴奋的心情。

【阅读小贴士】分析表现连续性动作的一系列动词时,要先说出描绘的内容或画面,再分析表达的效果及心理情感等。

《社戏》第11—13段中,作者主要从哪几个角度描写景物?这些景物描写有什么作用?

考点

分析景物描写

[答案支架]

常见的写景角度

动静角度(动态、静态)

感官角度(视觉、听觉、触觉、嗅觉)

顺序角度(定点观察、移步换景)

视觉角度(俯视、仰视、远视、平视)

景物描写的作用

交代故事发生的时间、地点,揭示作品的时代背景。

渲染环境气氛,烘托人物心情。

推动情节发展,为后文做铺垫。

借景抒情,寄托人物的思想感情。

感官 内容

嗅觉

触觉

视觉

听觉

豆麦、水草发散的清香

扑面吹来

朦胧的月色、淡黑的起伏的连山、依稀的赵庄、几点火(渔火)、一丛松柏林

歌吹、笛声

作用:作者从嗅觉、触觉、视觉、听觉等多个感官角度描绘了一幅优美的江南水乡月夜图,渲染了朦胧、静谧的氛围,烘托了“我”去看社戏时的愉快心情,也表现出“我” 对这一路所见景色的喜爱,突出了中心。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

比喻,把“淡黑的起伏的连山”比作“踊跃的铁的兽脊”,生动传神地写出了月色中连山的形态;“跑”字把山化静为动,形象地写出船行速度之快,突出小伙伴们的划船水平高超,表现出“我”自由快乐的心情。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

精读细研

精读细研

运用比喻的修辞手法,写出了戏台在红霞笼罩下时隐时现,如同画上仙境一般美丽动人。从视觉、听觉方面写出了“我”对赵庄的依恋之情。

月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

精读细研

运用比喻的修辞手法,新奇贴切。生动形象地写出了船行之快,从侧面衬托孩子们的驾船技术高超和欢快的心情。

看戏前,当“我”看不成戏,“急得要哭”时,忽然间,一个最聪明的双喜大悟似的提议了,他说,“大船?八叔的航船不是回来了么?”十几个别的少年也大悟,立刻撺掇起来,说可以坐了这航船和我一同去。我高兴了。然而外祖母又怕都是孩子们,不可靠;母亲又说是若叫大人一同去,他们白天全有工作,要他熬夜,是不合情理的。在这迟疑之中,双喜可又看出底细来了,便又大声的说道,“我写包票!船又大;迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!”

“写包票”促成“我”去看社戏:聪明机灵,善解人意,为人热情

双 喜

精读细研

品人物

精读细研

双喜说,那就是有名的铁头老生,能连翻八十四个筋斗,他日里亲自数过的。

解释铁头老生不肯显本领的原因:亲切体贴

双喜终于熬不住了,说道,怕他会唱到天明还不完,还是我们走的好罢。

大家看戏疲倦时提议回家:能拿主意

双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

精读细研

回程偷豆时劝大家不要多偷阿发家的:做事考虑周全

综合上面的分析,可以看出双喜是一个聪明、能干、善解人意的孩子,他富有同情心,而且反应灵敏,充满自信,有组织才能和号召力,是孩子们的领袖。

精读细研

六一公公

对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”:善良宽厚,爱惜劳动果实。听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”:淳朴好客、热诚。

夸“我”“读过书”“将来一定要中状元”:是他对“我”美好、友善的祝福。

感激“我”夸他的豆:老实厚道的农民本色

六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我

说,“迅哥儿,昨天的戏可好么?”

我点一点头,说道,“好。”

“豆可中吃呢?”

我又点一点头,说道,“很好。”

不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道,“这真是大市镇里出来的读过书的人才识货!……”

精读细研

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢。”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”

摘自己家的豆,不说“摘”而说“偷”,只因为瞒着大人。这句话既写出了孩子们的天真,又写出了阿发的纯真无邪、憨厚无私。

阿 发

本文在叙事过程中融合了描写、议论、抒情等多种表达方式,试结合具体段落进行分析。

考点

体会多种表达方式的综合运用

常见的考查形式:(1)作者在叙述事件的过程中,融合了描写、抒情、议论等多种表达方式。以文中……为例,简要分析其中两种表达方式的作用。(2)第×段采用了哪些表达方式?这些表达方式有何作用?

答题技法:1.明确概念及作用。常见的表达方式主要有叙述、描写、抒情、议论、说明;2.依据内容做判断;3.具体分析作用。

答题模式:运用了……(表达方式),……地表现(强调、突出)了……,表现了人物……的心情(情感)。

精读细研

析表达

平桥村的几件事

我们鲁镇的习惯

“我”随母亲来平桥村的缘由

平桥村的地理概貌、村民状况

但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。

但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。

层次清楚

语言简略

描述

议论

表达了“我”对平桥村的热爱和怀念,以及对自己在城里读书生活的厌倦。

第一段

最后两段

六一公公不仅不指责孩子们偷豆,反而给“我”家送来新豆,并且夸奖“我”有见识

心地善良,可爱的虚荣心

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。

议论

点明主旨,表达了对社戏的怀念。“我”觉得那夜的豆好吃,戏好看,是因为有特殊的经历,让“我”感到新鲜、愉快,更是因为平桥村的环境和乡民,给“我”留下了美好的回忆。

叙述

结合上下文,揣摩下列语句,体会“我”的心理,感受其中的童真童趣。

【示例一】到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

“我”非常想去看社戏,但又不能去,于是想象社戏表演的情景,以及看戏人喝豆浆的情景,表现了一个孩子悲伤、失落的情绪。

合作探究

探心理

【示例二】我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

“我”既然可以出门看社戏了,心情也就变好了。 “轻松”“舒展”与前面看戏不成的沮丧心情完全不同。“身体也似乎舒展到说不出的大”是夸张手法,非常形象地表明“我”的心情无限之好。(愉悦、欢快)

【示例三】淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

这是一个儿童眼中的景物描写,非常富有诗意。“仿佛是踊跃的铁的兽脊似的”是儿童才有的想象;“但我却还以为船慢”表明“我”非常急切到赵庄看社戏。

【示例四】我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低。

儿童对看戏很有兴趣,但在夜间容易犯困,所以台上戏子的形象变得模糊,这里真切地描写出了儿童看戏时的精神状态,富有童趣。(无聊)

【示例五】那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,……

这是半想象、半纪实的描写。“大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”是童话里才有的情景,反映出“我”当时愉悦的心情,也表现了儿童极富浪漫色彩的想象力。

速读课文,用“ ”标出文中与其他内容叙述视角不同的一句话,并说说为什么要使用两种叙述视角。

儿童视角

最具“儿童视角”之处——“偷豆”情节

“偷”,是儿童的冒险心理。

“饿”,是儿童的自然反应。

“自己动手”,是儿童自导自演的乐趣。

别人发觉了,还要与之斗嘴,是儿童狡黠与调皮的心理。

①材料的选用贴近儿童自身特点,充满童心童趣。

②以童言童语表现儿童质朴的情感,更容易打动人心。

成人视角

表达怀念(留恋)之情

从儿童视角进行叙事的作用

①使文字更加纯真感人,读者也会受到感动;

②该视角多以回忆的方式,从儿童视角叙事,写童年的感受,充满温情。

鲁迅的《从百草园到三味书屋》《阿长与〈山海经〉》也是运用儿童视角来讲述故事的。

合作探究

“偷”一般意义上是“残酷、自私、遭人唾弃”的行为。你如何看待课文中孩子们“偷豆”的行为呢?

示例:

我认为不算偷。从文中内容来看,他们摘的豆大部分是阿发家的,而当时阿发也在场;联系文章开头“我”在平桥村所做的乐事,所受的待遇,也可以理解为这是大家热情招待“我”的一种方式。可见,文中的“偷”是一种热情的、无私的、天真质朴的“偷”,“偷”出了情趣,“偷”出了欢乐。

《社戏》大篇幅地写了社戏外的内容,是不是离题了呢?

文章大篇幅地写了“我”对平桥村的热爱和看不成社戏时的焦急心情,写了赴赵庄看社戏途中的所见、所闻、所感以及归途中“偷”豆、剥豆、煮豆、吃豆和事后谈豆等事。花笔墨写这些内容,并没有离题,而是紧扣主题的。因为《社戏》并不是专门为了写社戏的,而是通过写看社戏及返程的过程,反映“我”与农村孩子的美好友情,歌颂农村孩子淳朴善良的优秀品质。

合作探究

情节

向往美好生活

展示淳朴民风

追忆童年往事

情感

平桥生活

戏后余波

“我”的乐土

受到优待

免除读书

钓虾放牛

盼望看戏

夏夜行船

返航偷豆

行前波折

无船出行

家人担忧

船头看戏

再谈吃豆

再忆社戏

愉快

期待

兴奋着急

愉悦

怀念

着急要哭

失望扫兴

去看社戏

结构梳理

本文以“看社戏”为线索,生动地叙述了“我”十一二岁时在平桥村同小伙伴去赵庄看社戏的经历,刻画了一群朴实可爱的农家少年的形象,展示了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚情感和对童年美好生活的怀念之情。

概括主题

课堂小结

写作策略

景物描写的常用方法:①调动多种感官,如文段中“清香”是嗅觉,“扑面”是触觉,“豆麦”“水草”“月色”是视觉;②运用多种修辞手法,如“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的”是运用比喻,“连山”“向船尾跑去”是运用比拟;③动静结合,如“连山”是静景,“踊跃的铁的兽脊”是动景,这里以动写静,生动形象。

拓展延伸

例文赏析

淡淡的月光像轻薄的纱,飘飘洒洒的,笼在水面上,给镜子般的水面撒上了一层碎银,晶亮闪光。我在荷花池边漫步,微风如母亲的手轻轻地抚摩着我的脸庞,那么惬意,那么舒坦。风里带来些淡淡的清香。耳边传来阵阵蛙鸣,青蛙们争先恐后地从荷花池中探出头来,四处张望着,高唱着梦的旋律。我沉醉在这朦胧美好的荷塘月色中,迟迟不想归去。

视觉,比喻

触觉,

比喻

听觉

拟人

嗅觉

运用比喻、拟人等修辞手法,从多感官角度描绘了一幅荷塘月色图,生动形象,烘托了“我”的陶醉之情。

拓展延伸

1.下列画线字的注音全都正确的一项是( )

A.行辈(háng) 絮叨(wēn) 船橹(lǔ)

B.不惮(dàn) 归省(shěng) 撺掇(cuān)

C.凫水(fú) 旺相(xiāng) 潺潺(chán)

D.竹篙(gāo) 晌午(shǎng) 松懈(xiè)

【解析】A项中,“絮”应读xù;B项中,“省”应读xǐng;C项中,“相”应读xiàng。

D

课堂检测

课堂检测

2.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.踊跃 驳回 希奇 偏僻

B.好歹 皎洁 诚肯 弄潮

C.乌蓬 吩咐 屹立 欺侮

D.家眷 礼数 聚拢 怠慢

【解析】A项中,“希”应为“稀”;B项中,“肯”应为“恳”;C项中,“蓬”应为“篷”。

D

课堂检测

3.对下列各句修辞手法的判断不正确的一项是( )

A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。(借代)

B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。(比喻)

D.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。(拟人)

【解析】D项的修辞手法是比喻。

D

课堂检测

4.(2022·贵州铜仁)下列表述错误的一项是( )

A.“双喜说,那就是有名的铁头老生”这句话中的“老生”是戏曲行当之一,扮演中年以上男子。“小旦”“小生”“小丑”“老旦”也都是戏曲行当,分别扮演年轻女子、年轻男子、滑稽人物、老年女子。

B.《史记》是我国第一部编年体通史,被誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。《孙权劝学》《周亚夫军细柳》《陈涉世家》均出自《史记》。《史记》长于记人,书中记述了许多各具特点的历史人物。

C.欧阳修,字永叔,号醉翁,晚年号六一居士,北宋文学家、史学家。他领导了北宋诗文革新运动,散文创作成就最大,也擅长诗词,与韩愈、柳宗元、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩并称为“唐宋八大家”。

D.互文,也叫互辞,是古诗文中常用的一种修辞手法。我们理解互文时,要瞻前顾后,不能偏执任何一端,把它割裂开来理解,如诗句“将军百战死,壮士十年归”“秦时明月汉时关”“烟笼寒水月笼沙”。

【解析】B项,《史记》是我国第一部纪传体通史,《孙权劝学》出自《资治通鉴》。

B

课下作业

“夏夜行船”一段,景物描写细致逼真,情景交融。请仔细观察,写一段描写秋天景物的文字。

1 社 戏

社,在绍兴指一种居住区域,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。课题简洁明了,点明了文章的中心事件——看社戏。

学习目标

1.把握文章情节,学习本文叙事详略得当的写法。(重点)

2.理解文中多种表达方式的综合运用,分析景物描写在文中的作用。(难点)

3.领悟鲁迅作品中语言简洁而富有表现力的特点,体会作者对风景、风俗、人情的感情。(素养)

知识备查

鲁迅,原名周树人,字豫才。浙江绍兴人,中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。1918年5月15日发表《狂人日记》,是中国第一部现代白话文小说。代表作:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等 ;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》。本文《社戏》选自小说集《呐喊》。

作者介绍

本文选自《呐喊》。《呐喊》收录了鲁迅1918—1922年间所作的短篇小说,包含《狂人日记》《明天》《孔乙己》《药》《阿Q正传》《故乡》等14篇。本文写于1922年10月。当时辛亥革命已经过去十余年,但由于革命不够彻底,中国仍处于封建军阀的统治之下,战乱依旧,民不聊生,社会混乱。目睹此情此景,鲁迅深有感触。在这期间,鲁迅写了不少回忆故乡的作品,这些作品有一个共同的特点:通过可爱的故乡与黑暗的社会的对比,表达自己对光明前景的向往和人与人之间淳朴关系的追求。《社戏》就是其中一篇。

知识备查

作品介绍

知识备查

“社戏”,指旧时某些地区农村中迎神赛会时演出的戏。一般在庙里戏台上演出,也有露天搭台演出的。南宋诗人陆游就曾描写过社戏热闹的情景:“太平处处是优场,社日儿童喜欲狂。”在绍兴,“社”指一种居住区域,“社戏”就是社中每年所演的“年规戏”。

了解社戏

知识备查

小说,小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。人物、情节、环境是小说的三要素。情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的包括序幕、尾声。环境包括自然环境和社会环境。

小说按照篇幅及容量可分为长篇小说、中篇小说、短篇小说和微型小说(小小说)。按照体制可分为章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说。

文体知识

钳( ) 撮( ) 偏僻( )

行辈( ) 照例 欺侮( )

宽慰 嘱咐( ) 怠慢( )

礼数( ) 撺掇( ) 凫水( )

潺潺( ) 踊跃( ) 屹立( )

家眷( ) 皎洁( ) 好歹( )

qián

cuō

pì

hánɡ

wǔ

zhǔ

dài

shù

cuānduo

fú

chán

yǒnɡ

yì

juàn

jiǎo

dǎi

用东西夹住,如“钳住”。

进行限制、约束,如“钳制”。

夹东西的器具,如“老虎钳”。

用手指捏取细碎的东西。

拟声词。

意为像山峰一样立着,所以偏旁为“ ”。

意为明亮洁白,所以偏旁是“ ”。

读一读

预习检查

归省( ) 惮( ) 絮叨( )

蕴藻( ) 橹( ) 叉港( )

筋斗( ) 旺相( ) 桕树( )

癞子( ) 纠葛( ) 楫( )

吁气( )

xǐnɡ

dàn

xùdɑo

yùn

lǔ

chà

dǒu

xiànɡ

jiù

lài

ɡé

jí

建议识记字词补充归纳

xū

吁

(xū)气喘吁吁、长吁短叹

(yǜ)呼吁、吁求

xǐnɡ

归省

shěnɡ

省心

省

hònɡ

一哄而散

hǒnɡ

哄骗

哄

hánɡ

行辈

xínɡ

树行子

行

hōnɡ

哄笑

hàng

行走

qiáo

翘首

qiào

翘起

翘

多音字

预习检查

【巧记多音字】

他那像哄骗( hǒnɡ )小孩子的话,引得人们哄( hōnɡ )堂大笑,大家听后一哄( hònɡ )而散。

篙( )

蒿( )

船篙

蒿草

ɡāo

hāo

僻( )

癖( )

偏僻

癖好

pì

pǐ

篷( )

蓬( )

船篷莲蓬

pénɡ

pénɡ

duō

chuò

zhuì

【形旁辨字法】用手(扌)掇( )拾衣服,农车( )辍( )耕田间,丝(纟)线点缀( )织品。

形近字

预习检查

偏僻

照例

撺掇

潺潺

踊跃

屹立

装模装样

像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来形容坚定不可动摇。

离城市或中心区远,交通不便。

按照惯例,按照常情。

故意做作,装出某种样子给人看。

从旁鼓动人做某事。

形容溪水、泉水等流动的声音。

跳跃。

反义词:繁华。

反义词:破例。

常写作“装模作样”,含贬义。

近义词:怂恿。

帘外雨潺潺,春意阑珊。(李煜《浪淘沙》)

也形容情绪热烈,争先恐后。

可以用于物,也可以用于人,带赞扬色彩。

词语解释

预习检查

学习任务单

乐土生活

本文的线索是什么?紧扣线索,梳理课文的内容与结构。

线索:去赵庄看戏(社戏)

看戏之前(略)

(第1—4段)

看戏偷豆(详)

(第5—30段)

看戏余波(略)

(第31—40段)

随母小住

①___________

④________

②___________

③___________

六一公公送豆

月夜行船

返航偷豆

看

⑤________

戏前波折

船头看戏

盼

忆

整体感知

整体感知

本文作者围绕社戏,浓墨重彩地写了看戏的全过程,读来令人身临其境。而对于看戏的机缘,看戏后的余波,作者则简略带过。

文章结构详略得当。

平桥村是一个什么样的地方?作者为什么说平桥村“在我是乐土”?

盼社戏

精读细研

平桥村是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田,打鱼,只有一家很小的杂货店。

①作为客人,“我”在这里“得到优待”,钓到虾“照例是归我吃”,小伙伴们无微不至地体贴照顾“我”,尤其是在看社戏前后,表现得淋漓尽致。

②可以免念陈腐无用的经书,对于自幼就接受封建礼教的“我”而言,这样的自由是多么宝贵的享受。

③可以亲近大自然,“掘蚯蚓”“钓虾”“放牛”对于在城镇宅院中受束缚的“我”而言,是新鲜有趣、有吸引力的。

波折一:叫不到船

波折二:不准和别人同去

(失望)

转机一:双喜提议坐八叔的船

转机二:少年们陪“我”去

(高兴)

波折三:没有大人相陪

(难过)

转机三:双喜“写包票”,成行出发

(兴奋)

精读细研

看社戏顺利吗?阅读第4-9自然段,在课本中找出看社戏前的“三次波折”和“三次转机”。并思考这样写的好处。

看社戏

结合文章内容,说说作者为什么要详写去看社戏前的波折。

①为看社戏做好充分的铺垫;

②初步表现双喜等小伙伴热情、能干的特点;

③笔法曲折,使文章文气摇曳,引人入胜。

精读细研

不好看

铁头老生不翻筋斗

小旦“咿咿呀呀的唱”

出来一个很老的小生

红衫小丑被打

老旦先站着唱,后又坐下不停地唱

“我”有些疲倦;年纪小的多打呵欠;大的各管自己谈话

大家“振作精神的笑着看”

大家都很扫兴,全船里几个人“不住的吁气”,其余的打呵欠

看戏内容

看戏状态

正面描写

侧面描写

精读细研

在作者笔下,“我”所急切要看到的戏好看吗?从哪里可以看出来?

1.什么是侧面描写

侧面描写又叫间接描写,是指在文学创作中,作者通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出,即间接地对描写对象进行刻画描绘。

侧面描写一般有对正面描写做有益补充,激发读者想象力和表现人物性格等作用。

常见的方法:①以人衬人:意即写此人是为衬彼人;②以物衬人:要写人,先避开不写,而写有关的物;③以景衬人:要写人,先避开不写,而写有关的景。

侧面描写

精读细研

2.考查形式

①文中对……的描写运用了什么写法?有什么作用?

②作者运用了怎样的表现手法来表现某事物?

③文中运用了侧面描写的表现手法,试分析它在表达上有什么作用。

3.答题模式

采用了侧面描写,通过对……的描写,表现了……特点(精神、品格等),表达了作者……的思想感情。

精读细研

戏曲行当

类型 概 念

生 扮演净、丑以外的男性人物,分老生、小生、武生等。

旦 扮演女性人物,可分为正旦、花旦、老旦等。

净 俗称“花脸”“花面”,大多扮演性格粗犷豪放或阴险奸诈以及相貌特异的男性人物。

丑 因化妆时常在鼻梁上抹一小块白粉而俗称“小花脸”,分为文丑、武丑两支。

末 主要扮演中年男子,后在近代有些剧种中逐渐并入老生行。

知识补充

①平桥村的老人孩子那种淳朴、善良、真挚的感情;

②平桥村美丽的农村风光;

③人与人之间的和谐亲密的关系;

④“我”对这样美好生活的向往之情。

精读细研

忆社戏

那晚的豆和社戏,在“我”的记忆中为什么是好豆和好戏?

我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

赏美景

精读细研

一系列动词,生动地表现了小伙伴们熟练、敏捷的驾船技巧和去看社戏时的急切、兴奋的心情。

【阅读小贴士】分析表现连续性动作的一系列动词时,要先说出描绘的内容或画面,再分析表达的效果及心理情感等。

《社戏》第11—13段中,作者主要从哪几个角度描写景物?这些景物描写有什么作用?

考点

分析景物描写

[答案支架]

常见的写景角度

动静角度(动态、静态)

感官角度(视觉、听觉、触觉、嗅觉)

顺序角度(定点观察、移步换景)

视觉角度(俯视、仰视、远视、平视)

景物描写的作用

交代故事发生的时间、地点,揭示作品的时代背景。

渲染环境气氛,烘托人物心情。

推动情节发展,为后文做铺垫。

借景抒情,寄托人物的思想感情。

感官 内容

嗅觉

触觉

视觉

听觉

豆麦、水草发散的清香

扑面吹来

朦胧的月色、淡黑的起伏的连山、依稀的赵庄、几点火(渔火)、一丛松柏林

歌吹、笛声

作用:作者从嗅觉、触觉、视觉、听觉等多个感官角度描绘了一幅优美的江南水乡月夜图,渲染了朦胧、静谧的氛围,烘托了“我”去看社戏时的愉快心情,也表现出“我” 对这一路所见景色的喜爱,突出了中心。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

比喻,把“淡黑的起伏的连山”比作“踊跃的铁的兽脊”,生动传神地写出了月色中连山的形态;“跑”字把山化静为动,形象地写出船行速度之快,突出小伙伴们的划船水平高超,表现出“我”自由快乐的心情。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

精读细研

精读细研

运用比喻的修辞手法,写出了戏台在红霞笼罩下时隐时现,如同画上仙境一般美丽动人。从视觉、听觉方面写出了“我”对赵庄的依恋之情。

月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

精读细研

运用比喻的修辞手法,新奇贴切。生动形象地写出了船行之快,从侧面衬托孩子们的驾船技术高超和欢快的心情。

看戏前,当“我”看不成戏,“急得要哭”时,忽然间,一个最聪明的双喜大悟似的提议了,他说,“大船?八叔的航船不是回来了么?”十几个别的少年也大悟,立刻撺掇起来,说可以坐了这航船和我一同去。我高兴了。然而外祖母又怕都是孩子们,不可靠;母亲又说是若叫大人一同去,他们白天全有工作,要他熬夜,是不合情理的。在这迟疑之中,双喜可又看出底细来了,便又大声的说道,“我写包票!船又大;迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!”

“写包票”促成“我”去看社戏:聪明机灵,善解人意,为人热情

双 喜

精读细研

品人物

精读细研

双喜说,那就是有名的铁头老生,能连翻八十四个筋斗,他日里亲自数过的。

解释铁头老生不肯显本领的原因:亲切体贴

双喜终于熬不住了,说道,怕他会唱到天明还不完,还是我们走的好罢。

大家看戏疲倦时提议回家:能拿主意

双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

精读细研

回程偷豆时劝大家不要多偷阿发家的:做事考虑周全

综合上面的分析,可以看出双喜是一个聪明、能干、善解人意的孩子,他富有同情心,而且反应灵敏,充满自信,有组织才能和号召力,是孩子们的领袖。

精读细研

六一公公

对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”:善良宽厚,爱惜劳动果实。听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”:淳朴好客、热诚。

夸“我”“读过书”“将来一定要中状元”:是他对“我”美好、友善的祝福。

感激“我”夸他的豆:老实厚道的农民本色

六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我

说,“迅哥儿,昨天的戏可好么?”

我点一点头,说道,“好。”

“豆可中吃呢?”

我又点一点头,说道,“很好。”

不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道,“这真是大市镇里出来的读过书的人才识货!……”

精读细研

我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢。”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”

摘自己家的豆,不说“摘”而说“偷”,只因为瞒着大人。这句话既写出了孩子们的天真,又写出了阿发的纯真无邪、憨厚无私。

阿 发

本文在叙事过程中融合了描写、议论、抒情等多种表达方式,试结合具体段落进行分析。

考点

体会多种表达方式的综合运用

常见的考查形式:(1)作者在叙述事件的过程中,融合了描写、抒情、议论等多种表达方式。以文中……为例,简要分析其中两种表达方式的作用。(2)第×段采用了哪些表达方式?这些表达方式有何作用?

答题技法:1.明确概念及作用。常见的表达方式主要有叙述、描写、抒情、议论、说明;2.依据内容做判断;3.具体分析作用。

答题模式:运用了……(表达方式),……地表现(强调、突出)了……,表现了人物……的心情(情感)。

精读细研

析表达

平桥村的几件事

我们鲁镇的习惯

“我”随母亲来平桥村的缘由

平桥村的地理概貌、村民状况

但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。

但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。

层次清楚

语言简略

描述

议论

表达了“我”对平桥村的热爱和怀念,以及对自己在城里读书生活的厌倦。

第一段

最后两段

六一公公不仅不指责孩子们偷豆,反而给“我”家送来新豆,并且夸奖“我”有见识

心地善良,可爱的虚荣心

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。

议论

点明主旨,表达了对社戏的怀念。“我”觉得那夜的豆好吃,戏好看,是因为有特殊的经历,让“我”感到新鲜、愉快,更是因为平桥村的环境和乡民,给“我”留下了美好的回忆。

叙述

结合上下文,揣摩下列语句,体会“我”的心理,感受其中的童真童趣。

【示例一】到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

“我”非常想去看社戏,但又不能去,于是想象社戏表演的情景,以及看戏人喝豆浆的情景,表现了一个孩子悲伤、失落的情绪。

合作探究

探心理

【示例二】我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

“我”既然可以出门看社戏了,心情也就变好了。 “轻松”“舒展”与前面看戏不成的沮丧心情完全不同。“身体也似乎舒展到说不出的大”是夸张手法,非常形象地表明“我”的心情无限之好。(愉悦、欢快)

【示例三】淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

这是一个儿童眼中的景物描写,非常富有诗意。“仿佛是踊跃的铁的兽脊似的”是儿童才有的想象;“但我却还以为船慢”表明“我”非常急切到赵庄看社戏。

【示例四】我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低。

儿童对看戏很有兴趣,但在夜间容易犯困,所以台上戏子的形象变得模糊,这里真切地描写出了儿童看戏时的精神状态,富有童趣。(无聊)

【示例五】那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,……

这是半想象、半纪实的描写。“大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”是童话里才有的情景,反映出“我”当时愉悦的心情,也表现了儿童极富浪漫色彩的想象力。

速读课文,用“ ”标出文中与其他内容叙述视角不同的一句话,并说说为什么要使用两种叙述视角。

儿童视角

最具“儿童视角”之处——“偷豆”情节

“偷”,是儿童的冒险心理。

“饿”,是儿童的自然反应。

“自己动手”,是儿童自导自演的乐趣。

别人发觉了,还要与之斗嘴,是儿童狡黠与调皮的心理。

①材料的选用贴近儿童自身特点,充满童心童趣。

②以童言童语表现儿童质朴的情感,更容易打动人心。

成人视角

表达怀念(留恋)之情

从儿童视角进行叙事的作用

①使文字更加纯真感人,读者也会受到感动;

②该视角多以回忆的方式,从儿童视角叙事,写童年的感受,充满温情。

鲁迅的《从百草园到三味书屋》《阿长与〈山海经〉》也是运用儿童视角来讲述故事的。

合作探究

“偷”一般意义上是“残酷、自私、遭人唾弃”的行为。你如何看待课文中孩子们“偷豆”的行为呢?

示例:

我认为不算偷。从文中内容来看,他们摘的豆大部分是阿发家的,而当时阿发也在场;联系文章开头“我”在平桥村所做的乐事,所受的待遇,也可以理解为这是大家热情招待“我”的一种方式。可见,文中的“偷”是一种热情的、无私的、天真质朴的“偷”,“偷”出了情趣,“偷”出了欢乐。

《社戏》大篇幅地写了社戏外的内容,是不是离题了呢?

文章大篇幅地写了“我”对平桥村的热爱和看不成社戏时的焦急心情,写了赴赵庄看社戏途中的所见、所闻、所感以及归途中“偷”豆、剥豆、煮豆、吃豆和事后谈豆等事。花笔墨写这些内容,并没有离题,而是紧扣主题的。因为《社戏》并不是专门为了写社戏的,而是通过写看社戏及返程的过程,反映“我”与农村孩子的美好友情,歌颂农村孩子淳朴善良的优秀品质。

合作探究

情节

向往美好生活

展示淳朴民风

追忆童年往事

情感

平桥生活

戏后余波

“我”的乐土

受到优待

免除读书

钓虾放牛

盼望看戏

夏夜行船

返航偷豆

行前波折

无船出行

家人担忧

船头看戏

再谈吃豆

再忆社戏

愉快

期待

兴奋着急

愉悦

怀念

着急要哭

失望扫兴

去看社戏

结构梳理

本文以“看社戏”为线索,生动地叙述了“我”十一二岁时在平桥村同小伙伴去赵庄看社戏的经历,刻画了一群朴实可爱的农家少年的形象,展示了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表达了作者对劳动人民的深厚情感和对童年美好生活的怀念之情。

概括主题

课堂小结

写作策略

景物描写的常用方法:①调动多种感官,如文段中“清香”是嗅觉,“扑面”是触觉,“豆麦”“水草”“月色”是视觉;②运用多种修辞手法,如“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的”是运用比喻,“连山”“向船尾跑去”是运用比拟;③动静结合,如“连山”是静景,“踊跃的铁的兽脊”是动景,这里以动写静,生动形象。

拓展延伸

例文赏析

淡淡的月光像轻薄的纱,飘飘洒洒的,笼在水面上,给镜子般的水面撒上了一层碎银,晶亮闪光。我在荷花池边漫步,微风如母亲的手轻轻地抚摩着我的脸庞,那么惬意,那么舒坦。风里带来些淡淡的清香。耳边传来阵阵蛙鸣,青蛙们争先恐后地从荷花池中探出头来,四处张望着,高唱着梦的旋律。我沉醉在这朦胧美好的荷塘月色中,迟迟不想归去。

视觉,比喻

触觉,

比喻

听觉

拟人

嗅觉

运用比喻、拟人等修辞手法,从多感官角度描绘了一幅荷塘月色图,生动形象,烘托了“我”的陶醉之情。

拓展延伸

1.下列画线字的注音全都正确的一项是( )

A.行辈(háng) 絮叨(wēn) 船橹(lǔ)

B.不惮(dàn) 归省(shěng) 撺掇(cuān)

C.凫水(fú) 旺相(xiāng) 潺潺(chán)

D.竹篙(gāo) 晌午(shǎng) 松懈(xiè)

【解析】A项中,“絮”应读xù;B项中,“省”应读xǐng;C项中,“相”应读xiàng。

D

课堂检测

课堂检测

2.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.踊跃 驳回 希奇 偏僻

B.好歹 皎洁 诚肯 弄潮

C.乌蓬 吩咐 屹立 欺侮

D.家眷 礼数 聚拢 怠慢

【解析】A项中,“希”应为“稀”;B项中,“肯”应为“恳”;C项中,“蓬”应为“篷”。

D

课堂检测

3.对下列各句修辞手法的判断不正确的一项是( )

A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。(借代)

B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。(夸张)

C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。(比喻)

D.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿。(拟人)

【解析】D项的修辞手法是比喻。

D

课堂检测

4.(2022·贵州铜仁)下列表述错误的一项是( )

A.“双喜说,那就是有名的铁头老生”这句话中的“老生”是戏曲行当之一,扮演中年以上男子。“小旦”“小生”“小丑”“老旦”也都是戏曲行当,分别扮演年轻女子、年轻男子、滑稽人物、老年女子。

B.《史记》是我国第一部编年体通史,被誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。《孙权劝学》《周亚夫军细柳》《陈涉世家》均出自《史记》。《史记》长于记人,书中记述了许多各具特点的历史人物。

C.欧阳修,字永叔,号醉翁,晚年号六一居士,北宋文学家、史学家。他领导了北宋诗文革新运动,散文创作成就最大,也擅长诗词,与韩愈、柳宗元、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩并称为“唐宋八大家”。

D.互文,也叫互辞,是古诗文中常用的一种修辞手法。我们理解互文时,要瞻前顾后,不能偏执任何一端,把它割裂开来理解,如诗句“将军百战死,壮士十年归”“秦时明月汉时关”“烟笼寒水月笼沙”。

【解析】B项,《史记》是我国第一部纪传体通史,《孙权劝学》出自《资治通鉴》。

B

课下作业

“夏夜行船”一段,景物描写细致逼真,情景交融。请仔细观察,写一段描写秋天景物的文字。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读