统编版语文六年级下册第3课《古诗三首》课件

文档属性

| 名称 | 统编版语文六年级下册第3课《古诗三首》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 82.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-20 08:27:39 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

部编版 小学语文 六年级下册

1.古诗三首

寒食

迢迢牵牛星

十五夜望月

寒食

唐 韩翃

生字学习

御

yù

御敌

抵御

侯

王侯

侯爷

hóu

作者简介

韩翃,唐代诗人,“大历十才子”之一。建中年间,因作一首《寒食》而被唐德宗所赏识,晋升不断,最终官至中书舍人。韩翃的诗笔法轻巧,写景别致,在当时传诵很广泛。

主要作品:《送故人归鲁》《韩君平集》等。

资料链接

寒食节

寒食节大概是清明节的前1—2天,亦称“禁烟节”“冷节”,是古代的重要民俗节日之一,以禁火为标志。有观点认为,寒食节禁火的习俗源于“改火”,即每年熄灭旧火、重取新火,从而避免陈疾,获得新的生命力。传说春秋时,介子推历经磨难辅佐晋公子重耳,重耳复国后,介子推隐居介休绵山。重耳烧山逼他出山,介子推母子被焚身亡。晋文公为悼念介子推,下令在其忌日这一天禁火,只吃冷食,所以称寒食节。

创作背景

唐代制度,到清明这天,皇帝宣旨取榆柳之火赏赐近臣。这仪式用意有二:一是标志着寒食节已结束,可以用火了;二是藉此给臣子官吏们提个醒,让大家向有功也不受禄的介子推学习。中唐以后,几任昏君都宠幸宦官,以致他们的权势很大,败坏朝政,排斥朝官。有意见认为此诗正是因此而发。

初读古诗

自由读诗,把字音读准,把诗句读通顺、流利,读出节奏。

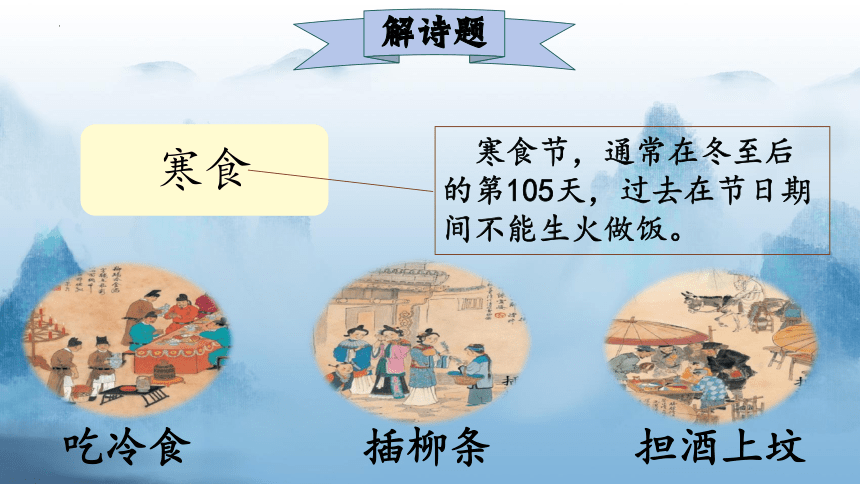

解诗题

寒食

寒食节,通常在冬至后的第105天,过去在节日期间不能生火做饭。

吃冷食

插柳条

担酒上坟

明诗意

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

①春城:春天的京城。

②御柳:皇城里的柳树。

诗意:暮春时节,长安城处处柳絮飞舞、落英缤纷,寒食节的东风吹拂着宫城里的柳枝。

长安春景图

交流讨论

“无处不飞花”能不能改成“处处飞花”?“飞”字用得好不好?改成“落花”好不好呢?为什么?

诗人不说“无处不落花”,而说“无处不飞花”,不说“落花”而说“飞花”,这是明写花而暗写风。除了“飞”字的动态强烈,有助于表现春天的勃然生机外,还说明了诗人在描写时序时措辞是何等精密。

除了“飞”字用的好,还有哪个字明写花、柳而暗写风呢?

斜

作者起笔高远,视野开阔,抓住暮春时节典型之景,通过“飞”字和“斜”字,明写花、柳而暗写风,与“东风”相呼应。此外,按古时的风俗,寒食日要折柳插门,取的新火还往往是榆柳之火,因此写“御柳斜”又暗中呼应了节日习俗。

《寒食》一诗的前两句,描绘了怎样的画面?

想象画面

通过“无处不飞花”“御柳斜”,可以想象到春日里京城落花飞舞、斜柳依依的美好景象;从“飞”和“斜”中,可以体会到春日美景的灵动。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

①汉宫:这里用汉代皇宫来借指唐代皇宫。

②传蜡烛:指传赐新火。

诗意:夜色降临,宫里忙着传赐蜡烛,袅袅轻烟在王侯贵戚的府第飘散开。

夜晚传烛图

③五侯:这里泛指权贵豪门。

语文知识

据《辇下岁时记》记载,至清明,尚食内园官小儿会于殿前钻火。谁先钻得新火,谁就能得到“绢三匹,金碗一口”的赏赐。可见在面对改火这一习俗时,唐代人格外强调用原始的钻木取火的方式,而不是打火石的方式。

“改火”习俗

交流讨论

寒食节,顾名思义不能生火,为什么还会有“轻烟散入五侯家”呢?

本来寒食节禁烟火,可宫中却传赐薪火给权贵豪门,这是诗人对权贵阶级做出的委婉讽刺。

诗人明明看到的是唐朝的长安城,为什么说是“汉宫”?

借汉喻唐,讽刺了唐代专权的权贵豪门。

借古讽今

《寒食》一诗的后两句,描绘了怎样的画面?表现了当时怎样的节日习俗?

从这首诗的后两句,我们仿佛看到了暮色中的长安城,烛光点点,在皇宫和王侯贵戚的府第间流动,轻烟袅袅,飘散在皇宫和各府第之间,表现了唐朝时寒食节传赐新火的习俗。

总结

《寒食》这首诗描绘了春天京城寒食节的美景和皇帝赏赐权贵大臣薪火的景象,既表达了诗人对春日美景的喜爱和对太平盛世的歌颂,也暗含对权贵阶级的讽刺。

梳理结构

长安春景图

夜晚传烛图

寒食

寒食习俗

传赐新火

随堂演练

《寒食》写了哪些传统习俗?还有一些古诗也写到了传统习俗,查资料了解一下。

新课导入

《牛郎织女》连环画

牛郎织女的故事

迢迢牵牛星

《古诗十九首》

生字学习

皎

皎洁

皎皎

qì

zhānɡ

yínɡ

mò

jiǎo

章

文章

章节

泣

哭泣

啜泣

盈

轻盈

充盈

脉

脉脉

含情脉脉

资料链接

《古诗十九首》 出自汉代文人之手,但没有留下作者的姓名。它作为一个整体收录在《文选》中,代表了汉代文人五言诗的最高成就。《古诗十九首》不是作于一时一地,其作者也不是一人。古人对《古诗十九首》评价很高,刘勰的《文心雕龙》称其为“五言之冠冕”,后世很多诗人也都学习、借鉴了他的艺术风格和创作手法。

写作背景

这首诗看似写神话传说,写天上的爱情悲剧,而实则是人间爱情生活的真实写照。此诗产生的年代,正是社会动乱时期,男子从征服役,造成家庭破裂、夫妻分离的局面,尤其给劳动妇女造成的是身心上的双重痛苦。夫妇久别是她们的生活,离愁别恨是她们的心声,夫妇团聚成了她们的向往。此诗抒写的就是这样一种思想感情,这样一种社会现实。

初读古诗

自由读诗,把字音读准,把诗句读通顺、流利,读出节奏。

解诗题

迢迢牵牛星

遥远

选自《古诗十九首》。作者不详,写作时代大约在东汉末年

明诗意

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

①河汉女:指织女星。河汉,银河。

②擢:伸出。

诗意:牵牛星和织女星隔着银河遥遥相望。织女伸出纤纤素手拨弄织机,发出“札札”的响声。但是一整天也织不成纹样,只有泪如雨下。

③札札:织机发出的响声。

④素:白皙。

⑤机杼:织机。杼,梭子。

⑥章:花纹。

⑦零:落下。

诗句赏析

开篇先描绘了仰望星空所见之景,进而联想到了牛郎织女的爱情悲剧。“迢迢”形容路途很遥远,表现了牛郎和织女相隔很远很远,“皎皎”表现出织女星洁白明亮的样子。

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

“纤纤擢素手”写女子白皙修长的手,极富美感。弄:动态尽出。 这两句诗动静结合,表现出织女的娇柔、勤苦。

终日不成章,泣涕零如雨。

这两句诗,诗人沉浸在对织女的想象中,想象她是如何的忧伤难过。

蕴含着一个“思”字,即织女内心动态。

更是将织女悲苦的内心世界表露无遗,她神思恍惚、心不在焉,终日劳作却“不成章”。

明诗意

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

⑥脉脉:相视无言的样子。

诗意:这银河看起来又清又浅,可两岸相隔又有多远呢?虽然两人之间只隔着这一条银河,却只能相顾无言。

①相去:相隔。

②复:又。

③几许:多远。

④盈盈:清澈的样子。

⑤间:间隔。

诗句赏析

盈盈一水间,脉脉不得语。

“盈盈”让人仿佛看到了织女在银河中的婀娜的倒影、优美的身姿;“脉脉”写出了织女无言中的浓浓的离愁。最后四句,诗人进而发出感慨:牛郎与织女虽只一水之隔,却只能含情凝望,不得相会,更无法对话。从“不成章”到“不得语”,隐忍、静默中蕴蓄着强烈的情感,含而不露,反而更增加了其感染力。

再读读《迢迢牵牛星》,说说你想象到了怎样的画面。

体会诗情

遥远的牵牛星和洁白明亮的织女星遥遥相望。织女伸出细长而白皙的手,心不在焉地摆弄着织机,发出轧扎的织布声。她坐在织布机前,一整天也没织成一段布,哭泣的眼泪如同下雨般零落。银河看起来又清又浅,仿佛看到了织女在河中婀娜的倒影、优美的身姿。织女无言中透露着离愁,虽然只隔一条清澈的河流,但只能含情凝视,却无法用语言交谈。

语言赏析

诗中大量运用叠词,有什么妙处?

迢迢牵牛星

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

这些叠词的运用不仅展示了诗歌的韵律美、节奏美和音乐美,而且也使诗歌表达的感情更加动人,细腻、传神地描绘了种种情态,让人浮想联翩。同时,叠词都用在句首,使诗歌节奏鲜明,韵律优美舒缓,也使诗歌表达的感情更加动人。

读一读

朗读时,“迢迢”可以读得慢一些、长一些,“皎皎”二字起调可以稍高、稍短。读“纤纤擢素手”时可以将语调放得轻柔一点,读出柔美之感,“札札”读得短促一些,使人仿佛能听到织布机发出的响声。边读边想象织女因思念而悲伤、哽咽的样子。

迢迢牵牛星

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

小结

结合牛郎织女的故事,你能说一说这首诗表达了什么情感吗?

这首诗借神话传说中牛郎、织女被银河相隔而不得相见的故事,诉说了平凡人的离别之思,抒发了忧伤的情感。

结构梳理

牵

牛

星

迢迢牵牛星

写神话故事

喻现实生活

河汉女

女子

男子

银河

战乱

期盼团圆

新课导入

中秋节 农历八月十五,以月之圆兆人之团圆,为寄托思念故乡、思念亲人之情。始于唐朝初年,自古便有祭月、赏月、拜月、吃月饼、赏桂花、饮桂花酒等习俗,流传至今。

赏月

吃月饼

饮桂花酒

同学们,每到中秋,是家人团聚的日子,你们是如何过中秋的呢?那唐朝诗人王建又是如何过中秋的呢?今天这节课我们就一起学习他的《十五夜望月》。

十五夜望月

唐 王建

生字学习

栖

栖息

栖身

鸦

乌鸦

鸦片

qī

yā

王建 (约767—831后),字仲初,颍川(今河南许昌)人,唐代诗人,王建出身寒微,了解人民疾苦,写出大量优秀的乐府诗。他的乐府诗与张籍齐名,世称“张王乐府”。有《王建集》八卷,《宫词》一卷。

作者简介

写作背景

此诗是诗人在中秋佳节与朋友相聚时所作。在《全唐诗》中名为《十五夜望月寄杜郎中》,可见是寄友人杜元颖的。以写景起,以抒情结,韵味无穷。原诗诗题下注云:“时会琴客”,说明佳节良友相聚,并非独吟。

初读古诗

自由读诗,把字音读准,把诗句读通顺、流利,读出节奏。

③〔地白〕地面因月光照射而呈现银白色。

解诗题

十五夜望月

点明时间:农历八月十五中秋节的夜晚。

点明事件

本诗在《全唐诗》中名为《十五夜望月寄杜郎中》。杜郎中是诗人的朋友,具体名字、生辰不详,从诗的原题来看,应该是诗人思念朋友所作。

明诗意

中庭地白树栖鸦,

冷露无声湿桂花。

①中庭:即庭中,庭院中。

②地白:地面因月光照射而呈现银白色。

诗意:庭院地面银白,树上栖息着鹊鸦,秋露点点无声,打湿了院中桂花。

体会诗情

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

看到:清冷的月光

听到:鹊鸦的声音

感到:丝丝的寒意

闻到:淡淡的花香

写景

前两句诗虽无“月”字出现,却处处可见月夜之清幽、冷寂。“中庭地白树栖鸦”借景抒情,明写赏月环境,暗写人物情态。“冷露无声湿桂花”紧承上句,“桂花”不仅是中秋时节的象征,还能让人联想到月中的桂树,这样一来本句就是暗写诗人望月,不仅点了题,而且想象的意境也显得更加悠远,耐人寻味。

想象画面

《十五夜望月》的前两句描绘了怎样的画面?

庭院中的地面映着皎洁的月光,一片银白,院中高高的树上栖息着鹊鸦,对着明亮的月光发出惊鸣,空气中传来一阵若有若无的桂花的幽香,诗人走到桂树跟前,发现微冷的秋露凝结,沾湿了朵朵桂花。

明诗意

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

诗意:今天晚上人们都在仰望当空的明月,不知道这秋思之情落在了谁家。

体会诗情

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

“人尽望”三个字,写诗人因自己望月而想到天下人皆望月,因自己的孤独想到天下人的孤独,因自己的怀人之情想到天下人的怀人之情。

用委婉的语气发出疑问

抒情

思念友人

不知秋思落谁家

“落”

“在”

不能改。“落”字更有表现力,使这份情思有了动态之美,给人以形象的动感,新颖妥帖,仿佛那秋思随着银月的清辉,一起洒向人间似的。“在”字只表明了结果和状态,少了那种意境美。虽一字之差,但诗人的情思美,就在这炼字锤句中展现出来了。

用一种委婉的语气发出疑问,将全诗感情推向高潮。明明是自己在思念友人,却偏偏说“落谁家”,将诗人望月怀远的情思表达得含蓄蕴藉。

诗中有画

画中有情

看到:清冷的月光

听到:鹊鸦的声音

感到:丝丝的寒意

闻到:淡淡的花香

写景

抒情

读一读

朗读时,“冷露无声湿桂花”可以读得轻柔一些,读出其中的静寂、幽美之意,“人尽望”可以适当加重语气,“不知秋思落谁家”要读得悠远、绵长一些。

十五夜望月

[唐] 王建

中庭地白树栖鸦,

冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,

不知秋思落谁家。

总结

《十五夜望月》是一首望月咏怀之作,展现了一幅寂寥、冷清、沉静的中秋月夜图,表达了诗人对友人的思念之情。

结构梳理

写景:

十五夜望月

思念友人

抒情:

白地

鹊鸦

冷露

桂花

秋思

拓展

含有思念之情的古诗

露从今夜白,月是故乡明。—杜甫《月夜忆舍弟》

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

—王安石《泊船瓜洲》

明月有情应识我,年年相见在他乡。

—袁枚《随园诗话》

课后练习

这三首古诗分别与哪些传统节日有关?还有一些古诗也写到了传统节日和习俗,查找资料了解一下。

课后读一读牛郎织女的故事,还有哪些诗是写他们的呢?

部编版 小学语文 六年级下册

1.古诗三首

寒食

迢迢牵牛星

十五夜望月

寒食

唐 韩翃

生字学习

御

yù

御敌

抵御

侯

王侯

侯爷

hóu

作者简介

韩翃,唐代诗人,“大历十才子”之一。建中年间,因作一首《寒食》而被唐德宗所赏识,晋升不断,最终官至中书舍人。韩翃的诗笔法轻巧,写景别致,在当时传诵很广泛。

主要作品:《送故人归鲁》《韩君平集》等。

资料链接

寒食节

寒食节大概是清明节的前1—2天,亦称“禁烟节”“冷节”,是古代的重要民俗节日之一,以禁火为标志。有观点认为,寒食节禁火的习俗源于“改火”,即每年熄灭旧火、重取新火,从而避免陈疾,获得新的生命力。传说春秋时,介子推历经磨难辅佐晋公子重耳,重耳复国后,介子推隐居介休绵山。重耳烧山逼他出山,介子推母子被焚身亡。晋文公为悼念介子推,下令在其忌日这一天禁火,只吃冷食,所以称寒食节。

创作背景

唐代制度,到清明这天,皇帝宣旨取榆柳之火赏赐近臣。这仪式用意有二:一是标志着寒食节已结束,可以用火了;二是藉此给臣子官吏们提个醒,让大家向有功也不受禄的介子推学习。中唐以后,几任昏君都宠幸宦官,以致他们的权势很大,败坏朝政,排斥朝官。有意见认为此诗正是因此而发。

初读古诗

自由读诗,把字音读准,把诗句读通顺、流利,读出节奏。

解诗题

寒食

寒食节,通常在冬至后的第105天,过去在节日期间不能生火做饭。

吃冷食

插柳条

担酒上坟

明诗意

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

①春城:春天的京城。

②御柳:皇城里的柳树。

诗意:暮春时节,长安城处处柳絮飞舞、落英缤纷,寒食节的东风吹拂着宫城里的柳枝。

长安春景图

交流讨论

“无处不飞花”能不能改成“处处飞花”?“飞”字用得好不好?改成“落花”好不好呢?为什么?

诗人不说“无处不落花”,而说“无处不飞花”,不说“落花”而说“飞花”,这是明写花而暗写风。除了“飞”字的动态强烈,有助于表现春天的勃然生机外,还说明了诗人在描写时序时措辞是何等精密。

除了“飞”字用的好,还有哪个字明写花、柳而暗写风呢?

斜

作者起笔高远,视野开阔,抓住暮春时节典型之景,通过“飞”字和“斜”字,明写花、柳而暗写风,与“东风”相呼应。此外,按古时的风俗,寒食日要折柳插门,取的新火还往往是榆柳之火,因此写“御柳斜”又暗中呼应了节日习俗。

《寒食》一诗的前两句,描绘了怎样的画面?

想象画面

通过“无处不飞花”“御柳斜”,可以想象到春日里京城落花飞舞、斜柳依依的美好景象;从“飞”和“斜”中,可以体会到春日美景的灵动。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

①汉宫:这里用汉代皇宫来借指唐代皇宫。

②传蜡烛:指传赐新火。

诗意:夜色降临,宫里忙着传赐蜡烛,袅袅轻烟在王侯贵戚的府第飘散开。

夜晚传烛图

③五侯:这里泛指权贵豪门。

语文知识

据《辇下岁时记》记载,至清明,尚食内园官小儿会于殿前钻火。谁先钻得新火,谁就能得到“绢三匹,金碗一口”的赏赐。可见在面对改火这一习俗时,唐代人格外强调用原始的钻木取火的方式,而不是打火石的方式。

“改火”习俗

交流讨论

寒食节,顾名思义不能生火,为什么还会有“轻烟散入五侯家”呢?

本来寒食节禁烟火,可宫中却传赐薪火给权贵豪门,这是诗人对权贵阶级做出的委婉讽刺。

诗人明明看到的是唐朝的长安城,为什么说是“汉宫”?

借汉喻唐,讽刺了唐代专权的权贵豪门。

借古讽今

《寒食》一诗的后两句,描绘了怎样的画面?表现了当时怎样的节日习俗?

从这首诗的后两句,我们仿佛看到了暮色中的长安城,烛光点点,在皇宫和王侯贵戚的府第间流动,轻烟袅袅,飘散在皇宫和各府第之间,表现了唐朝时寒食节传赐新火的习俗。

总结

《寒食》这首诗描绘了春天京城寒食节的美景和皇帝赏赐权贵大臣薪火的景象,既表达了诗人对春日美景的喜爱和对太平盛世的歌颂,也暗含对权贵阶级的讽刺。

梳理结构

长安春景图

夜晚传烛图

寒食

寒食习俗

传赐新火

随堂演练

《寒食》写了哪些传统习俗?还有一些古诗也写到了传统习俗,查资料了解一下。

新课导入

《牛郎织女》连环画

牛郎织女的故事

迢迢牵牛星

《古诗十九首》

生字学习

皎

皎洁

皎皎

qì

zhānɡ

yínɡ

mò

jiǎo

章

文章

章节

泣

哭泣

啜泣

盈

轻盈

充盈

脉

脉脉

含情脉脉

资料链接

《古诗十九首》 出自汉代文人之手,但没有留下作者的姓名。它作为一个整体收录在《文选》中,代表了汉代文人五言诗的最高成就。《古诗十九首》不是作于一时一地,其作者也不是一人。古人对《古诗十九首》评价很高,刘勰的《文心雕龙》称其为“五言之冠冕”,后世很多诗人也都学习、借鉴了他的艺术风格和创作手法。

写作背景

这首诗看似写神话传说,写天上的爱情悲剧,而实则是人间爱情生活的真实写照。此诗产生的年代,正是社会动乱时期,男子从征服役,造成家庭破裂、夫妻分离的局面,尤其给劳动妇女造成的是身心上的双重痛苦。夫妇久别是她们的生活,离愁别恨是她们的心声,夫妇团聚成了她们的向往。此诗抒写的就是这样一种思想感情,这样一种社会现实。

初读古诗

自由读诗,把字音读准,把诗句读通顺、流利,读出节奏。

解诗题

迢迢牵牛星

遥远

选自《古诗十九首》。作者不详,写作时代大约在东汉末年

明诗意

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

①河汉女:指织女星。河汉,银河。

②擢:伸出。

诗意:牵牛星和织女星隔着银河遥遥相望。织女伸出纤纤素手拨弄织机,发出“札札”的响声。但是一整天也织不成纹样,只有泪如雨下。

③札札:织机发出的响声。

④素:白皙。

⑤机杼:织机。杼,梭子。

⑥章:花纹。

⑦零:落下。

诗句赏析

开篇先描绘了仰望星空所见之景,进而联想到了牛郎织女的爱情悲剧。“迢迢”形容路途很遥远,表现了牛郎和织女相隔很远很远,“皎皎”表现出织女星洁白明亮的样子。

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

“纤纤擢素手”写女子白皙修长的手,极富美感。弄:动态尽出。 这两句诗动静结合,表现出织女的娇柔、勤苦。

终日不成章,泣涕零如雨。

这两句诗,诗人沉浸在对织女的想象中,想象她是如何的忧伤难过。

蕴含着一个“思”字,即织女内心动态。

更是将织女悲苦的内心世界表露无遗,她神思恍惚、心不在焉,终日劳作却“不成章”。

明诗意

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

⑥脉脉:相视无言的样子。

诗意:这银河看起来又清又浅,可两岸相隔又有多远呢?虽然两人之间只隔着这一条银河,却只能相顾无言。

①相去:相隔。

②复:又。

③几许:多远。

④盈盈:清澈的样子。

⑤间:间隔。

诗句赏析

盈盈一水间,脉脉不得语。

“盈盈”让人仿佛看到了织女在银河中的婀娜的倒影、优美的身姿;“脉脉”写出了织女无言中的浓浓的离愁。最后四句,诗人进而发出感慨:牛郎与织女虽只一水之隔,却只能含情凝望,不得相会,更无法对话。从“不成章”到“不得语”,隐忍、静默中蕴蓄着强烈的情感,含而不露,反而更增加了其感染力。

再读读《迢迢牵牛星》,说说你想象到了怎样的画面。

体会诗情

遥远的牵牛星和洁白明亮的织女星遥遥相望。织女伸出细长而白皙的手,心不在焉地摆弄着织机,发出轧扎的织布声。她坐在织布机前,一整天也没织成一段布,哭泣的眼泪如同下雨般零落。银河看起来又清又浅,仿佛看到了织女在河中婀娜的倒影、优美的身姿。织女无言中透露着离愁,虽然只隔一条清澈的河流,但只能含情凝视,却无法用语言交谈。

语言赏析

诗中大量运用叠词,有什么妙处?

迢迢牵牛星

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

这些叠词的运用不仅展示了诗歌的韵律美、节奏美和音乐美,而且也使诗歌表达的感情更加动人,细腻、传神地描绘了种种情态,让人浮想联翩。同时,叠词都用在句首,使诗歌节奏鲜明,韵律优美舒缓,也使诗歌表达的感情更加动人。

读一读

朗读时,“迢迢”可以读得慢一些、长一些,“皎皎”二字起调可以稍高、稍短。读“纤纤擢素手”时可以将语调放得轻柔一点,读出柔美之感,“札札”读得短促一些,使人仿佛能听到织布机发出的响声。边读边想象织女因思念而悲伤、哽咽的样子。

迢迢牵牛星

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

小结

结合牛郎织女的故事,你能说一说这首诗表达了什么情感吗?

这首诗借神话传说中牛郎、织女被银河相隔而不得相见的故事,诉说了平凡人的离别之思,抒发了忧伤的情感。

结构梳理

牵

牛

星

迢迢牵牛星

写神话故事

喻现实生活

河汉女

女子

男子

银河

战乱

期盼团圆

新课导入

中秋节 农历八月十五,以月之圆兆人之团圆,为寄托思念故乡、思念亲人之情。始于唐朝初年,自古便有祭月、赏月、拜月、吃月饼、赏桂花、饮桂花酒等习俗,流传至今。

赏月

吃月饼

饮桂花酒

同学们,每到中秋,是家人团聚的日子,你们是如何过中秋的呢?那唐朝诗人王建又是如何过中秋的呢?今天这节课我们就一起学习他的《十五夜望月》。

十五夜望月

唐 王建

生字学习

栖

栖息

栖身

鸦

乌鸦

鸦片

qī

yā

王建 (约767—831后),字仲初,颍川(今河南许昌)人,唐代诗人,王建出身寒微,了解人民疾苦,写出大量优秀的乐府诗。他的乐府诗与张籍齐名,世称“张王乐府”。有《王建集》八卷,《宫词》一卷。

作者简介

写作背景

此诗是诗人在中秋佳节与朋友相聚时所作。在《全唐诗》中名为《十五夜望月寄杜郎中》,可见是寄友人杜元颖的。以写景起,以抒情结,韵味无穷。原诗诗题下注云:“时会琴客”,说明佳节良友相聚,并非独吟。

初读古诗

自由读诗,把字音读准,把诗句读通顺、流利,读出节奏。

③〔地白〕地面因月光照射而呈现银白色。

解诗题

十五夜望月

点明时间:农历八月十五中秋节的夜晚。

点明事件

本诗在《全唐诗》中名为《十五夜望月寄杜郎中》。杜郎中是诗人的朋友,具体名字、生辰不详,从诗的原题来看,应该是诗人思念朋友所作。

明诗意

中庭地白树栖鸦,

冷露无声湿桂花。

①中庭:即庭中,庭院中。

②地白:地面因月光照射而呈现银白色。

诗意:庭院地面银白,树上栖息着鹊鸦,秋露点点无声,打湿了院中桂花。

体会诗情

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

看到:清冷的月光

听到:鹊鸦的声音

感到:丝丝的寒意

闻到:淡淡的花香

写景

前两句诗虽无“月”字出现,却处处可见月夜之清幽、冷寂。“中庭地白树栖鸦”借景抒情,明写赏月环境,暗写人物情态。“冷露无声湿桂花”紧承上句,“桂花”不仅是中秋时节的象征,还能让人联想到月中的桂树,这样一来本句就是暗写诗人望月,不仅点了题,而且想象的意境也显得更加悠远,耐人寻味。

想象画面

《十五夜望月》的前两句描绘了怎样的画面?

庭院中的地面映着皎洁的月光,一片银白,院中高高的树上栖息着鹊鸦,对着明亮的月光发出惊鸣,空气中传来一阵若有若无的桂花的幽香,诗人走到桂树跟前,发现微冷的秋露凝结,沾湿了朵朵桂花。

明诗意

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

诗意:今天晚上人们都在仰望当空的明月,不知道这秋思之情落在了谁家。

体会诗情

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

“人尽望”三个字,写诗人因自己望月而想到天下人皆望月,因自己的孤独想到天下人的孤独,因自己的怀人之情想到天下人的怀人之情。

用委婉的语气发出疑问

抒情

思念友人

不知秋思落谁家

“落”

“在”

不能改。“落”字更有表现力,使这份情思有了动态之美,给人以形象的动感,新颖妥帖,仿佛那秋思随着银月的清辉,一起洒向人间似的。“在”字只表明了结果和状态,少了那种意境美。虽一字之差,但诗人的情思美,就在这炼字锤句中展现出来了。

用一种委婉的语气发出疑问,将全诗感情推向高潮。明明是自己在思念友人,却偏偏说“落谁家”,将诗人望月怀远的情思表达得含蓄蕴藉。

诗中有画

画中有情

看到:清冷的月光

听到:鹊鸦的声音

感到:丝丝的寒意

闻到:淡淡的花香

写景

抒情

读一读

朗读时,“冷露无声湿桂花”可以读得轻柔一些,读出其中的静寂、幽美之意,“人尽望”可以适当加重语气,“不知秋思落谁家”要读得悠远、绵长一些。

十五夜望月

[唐] 王建

中庭地白树栖鸦,

冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,

不知秋思落谁家。

总结

《十五夜望月》是一首望月咏怀之作,展现了一幅寂寥、冷清、沉静的中秋月夜图,表达了诗人对友人的思念之情。

结构梳理

写景:

十五夜望月

思念友人

抒情:

白地

鹊鸦

冷露

桂花

秋思

拓展

含有思念之情的古诗

露从今夜白,月是故乡明。—杜甫《月夜忆舍弟》

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

—王安石《泊船瓜洲》

明月有情应识我,年年相见在他乡。

—袁枚《随园诗话》

课后练习

这三首古诗分别与哪些传统节日有关?还有一些古诗也写到了传统节日和习俗,查找资料了解一下。

课后读一读牛郎织女的故事,还有哪些诗是写他们的呢?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐