第4课《灯笼》课件

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

生查子 · 元夕

宋 · 欧阳修

去年元夜时,花市灯如昼。

月上柳梢头,人约黄昏后。 今年元夜时,月与灯依旧。 不见去年人,泪湿春衫袖。

吴 伯 箫

灯笼

中国的灯笼起源于汉朝初年,每年的农 历正月十五元宵节前后,人们都挂起象征团 圆的红灯笼,来营造一种喜庆的氛围。

经过历代灯笼艺人的继承和发展,灯笼 形成了丰富多彩的品种和高超的工艺水平。 从种类上有:宫灯、纱灯、吊灯等。从造型 上有:人物、山水、花鸟、龙凤、鱼虫等。 除此之外还有专供人们赏玩的走马灯。在中 国古代制作的灯笼中,以宫灯和纱灯最为著

名。

学习目标

1. 了解作者生平,积累“斡旋”“怅

惘”“人情世故”等重点词语。

2.整体感知课文,品味文中富于表现

力的语言。

3.体会作者对往昔生活和家国天下所

寄寓的复杂情感。

善于将平凡小事放在历史与现实交映的背景下。

个

吴伯箫,原名熙成,当代著名散文家和

教育家。他的代表作有散文《南泥湾》《一 坛血》《记一辆纺车》《菜园小记》《我没 见过长城》等。

于1938年4月投奔革命圣地延安,进入中 国人民抗日军政大学学习。曾担任边区政府 教育厅中等教育科科长。解放后任人民教育 出版社副社长兼总编辑。

作者简介

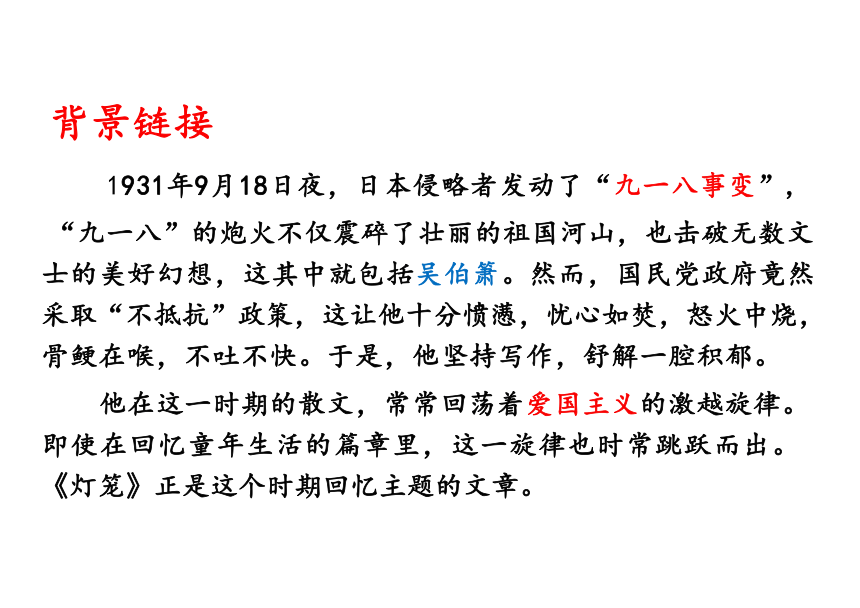

背景链接

1931年9月18日夜,日本侵略者发动了“九一八事变”,

“九一八”的炮火不仅震碎了壮丽的祖国河山,也击破无数文 士的美好幻想,这其中就包括吴伯箫。然而,国民党政府竟然 采取“不抵抗”政策,这让他十分愤懑,忧心如焚,怒火中烧, 骨鲠在喉,不吐不快。于是,他坚持写作,舒解一腔积郁。

他在这一时期的散文,常常回荡着爱国主义的激越旋律。 即使在回忆童年生活的篇章里,这一旋律也时常跳跃而出。 《灯笼》正是这个时期回忆主题的文章。

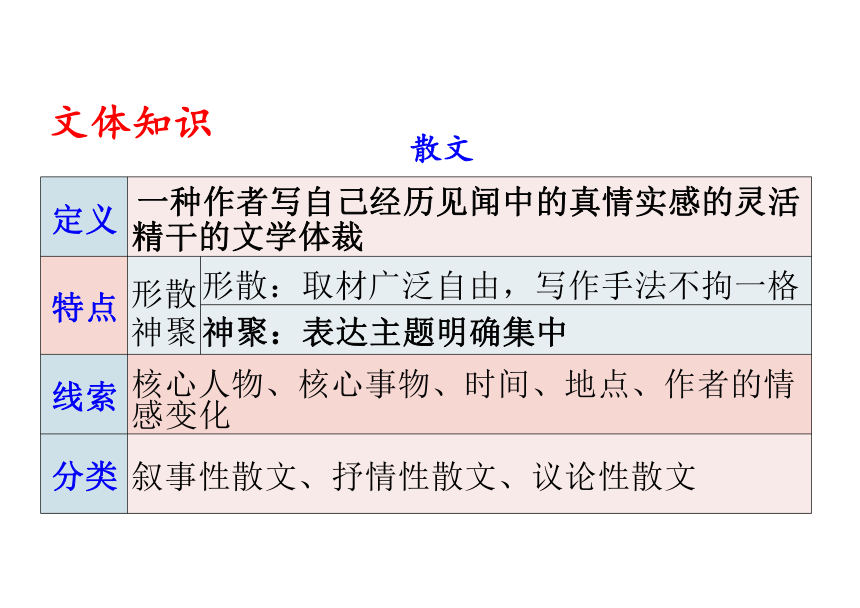

定义 一种作者写自己经历见闻中的真情实感的灵活 精干的文学体裁 特点 形散 神聚

形散:取材广泛自由,写作手法不拘一格

神聚:表达主题明确集中

线索 核心人物、核心事物、时间、地点、作者的情 感变化 分类 叙事性散文、抒情性散文、议论性散文

文体知识

散文

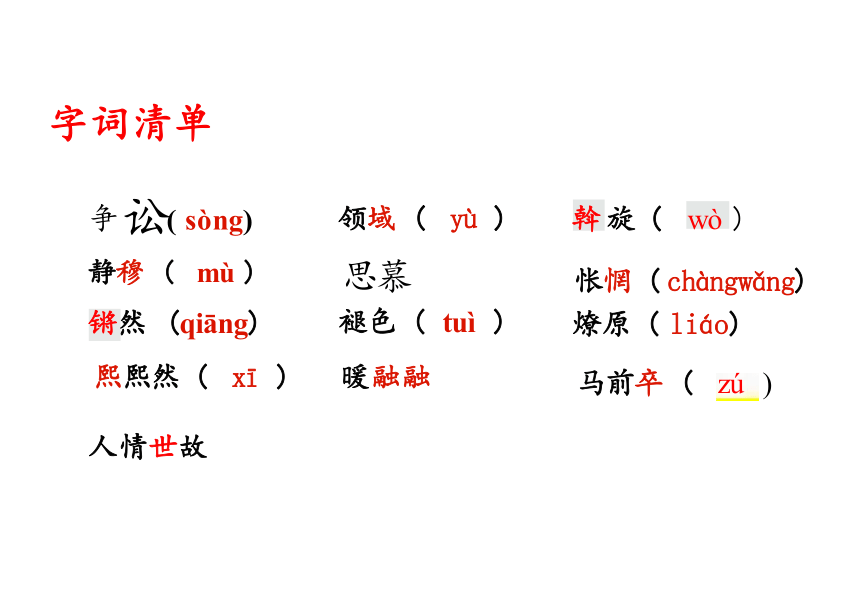

争讼 ( sòng)

静穆 ( mù )

锵然 (qiāng)

熙熙然 ( xī )

人情世故

斡 旋 ( wò )

怅惘 ( chàngwǎng) 燎原 ( liáo)

马前卒 ( zú )

领域 ( yù )

思慕

褪色 ( tuì )

暖融融

字词清单

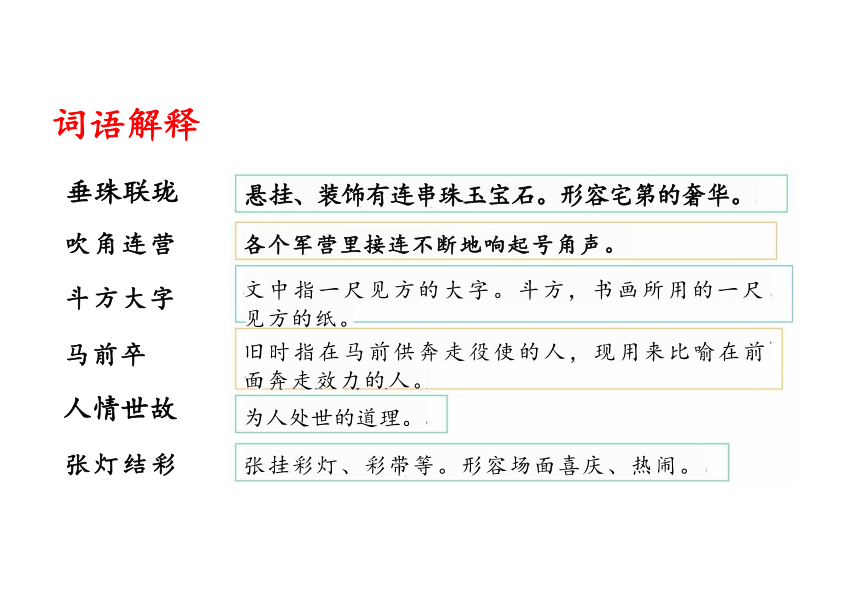

垂珠联珑

悬挂、装饰有连串珠玉宝石。形容宅第的奢华。

吹角连营

各个军营里接连不断地响起号角声。

斗方大字

文中指一尺见方的大字。斗方,书画所用的一尺 见方的纸。

马前卒 人情世故

旧时指在马前供奔走役使的人,现用来比喻在前 面奔走效力的人。

为人处世的道理。

张灯结彩

张挂彩灯、彩带等。形容场面喜庆、热闹。

词语解释

段落 灯 笼

事 情

3 照明灯笼

挑着灯笼去接祖父,听祖父讲进京赶考的故事

5 纱灯

小时候挑着母亲为我特别预备的小纱灯,上下灯学;

6 红灯

乡俗还愿时,村口挂红灯,为夜行的人照明:

7 龙灯、跑马灯

元宵节看灯笼;

8 官衔灯

族姊远嫁,轿前后挂灯显富贵;

9 纱灯

用朱红在纱灯上描摹宋体字:

10 宫灯

由宫灯联想到汉献帝

11 营帐中的灯笼

联想古代将领挑灯看剑、抗击敌人的情景。

整体感知

1、默读课文,作者在文章主要写了哪些“灯笼” 围绕这些

结缘的“灯笼”,作者又写了哪些事情

2、根据这些对“灯笼”的描写,理清文章结构,概括每部分内容。

第 一 部分(1) : 开 篇 说 “火”,叙述小孩子喜欢火、亮光的情景,

为下文叙述“灯笼”做铺垫。

第二部分(2-11) : 主 体 说 “灯笼”,回忆自己记忆中有关灯笼的 美好记忆和联想。

第三部分(12) : 结 尾 说 “火”,深化主题,抒发了作者强烈的爱 国情怀 。

合作研讨

1、“灯笼”在课文中有何作用

结构上:起线索作用,串联各个材料, 所有的叙事都与“灯笼”有关。

内容上: “灯笼”寄托着作者对故乡和故乡亲 人的怀念,引发作者对国家的责任担当意识。

2、第11段中“雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马的故 事是同日月一样亮起了人的耳目的”一句运用了什么 典故 有什么作用

“雪夜入蔡”指的是唐代名将 李晟之子李愬的故事,他有谋略, 善骑射。宪宗元和八年(公元814 年),淮西吴元济反叛,朝廷出兵 讨伐,屡遭败绩。这时,李愬自求 参战。元和十二年(公元817年)

十月,雨雪不止,李愬乘吴元济不 备,突出奇兵,袭击吴元济的重地 蔡州。此战役为历史上著名的奇袭 战 例 。

典故

“胡人不敢南下牧马”指的是蒙恬率军反击匈奴的故

事。公元前215年,在黄河之滨,蒙恬率军与匈奴骑兵开战, 蒙恬的军队击败匈奴各部大军,迫使匈奴望风而逃,远去 大漠以北七百里。

作用

这里借用典故,写李愬、蒙恬等昔日大将以智慧和勇气 抗击敌寇,保家卫国的故事,表达了作者对这些英雄的敬慕 之情,也暗含着作者报国的信心和决心。

3.文章结尾说: “唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,

数探海灯,数燎原的一把烈火!”结合文章,分析并评价这句 话所表现的作者的观点态度。

作者热烈赞颂古代将军塞外点兵,挑灯看剑,英勇杀敌的气概 ; 他们激发了自己的爱国情怀, 作者热切希望有更多的人挺身而出, 共赴国难,冲上前线,奋勇杀敌,打击日寇;同时表达了对时局的担 忧和对未来的期望,希望有更强大的力量,有更具凝聚力的精神,团 结抗战,打败敌人,保家卫国的坚定信念.

4、结合全文,简析作者喜爱灯笼的原因。

①灯笼寄托着祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂,也寄托着作者对 亲人的感激之情;

②许多乡情民俗与灯笼结下太多的缘分,给作者留下很多美好的 回 忆 ;

③灯笼能为夜行人指路,温暖他人;

④记录、传承着家族历史;

⑤引发作者联想起古代将领挑灯看剑,抗击敌人的情景,激发爱 国 热 情 。

语言赏析

1 、 “母亲给留着的消夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递 给自己的。为自己特别预备的那支小的纱灯,样子也还清清 楚楚记在心里。虽然人已经是站在青春尾梢上的人,母亲的 头发也全白了。" (从描写方法的角度赏析)

运用动作、外貌描写,“亲手接过了灯笼去后递给自 己的”,表现出母亲对我的细心周到的关爱;“母亲的头发 也全白了”,写出岁月的无情以及我对母亲变老的伤感。

2、提起灯笼,就会想起三家村的犬吠,村中老头呵狗的声音;

就会想起庞大的晃荡着的影子,夜行人咕咕噜噜的私

语;想起祖父雪白的胡须,同洪亮大方的谈吐;坡野里想起跳 跳的磷火,村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众,花生篮,冰糖葫 芦;台上的小丑,花脸, 《司马懿探山》。

运用排比的修辞手法,连用五个“想起”,用概述的写 法,写出了灯笼的缘结得很多,同时也可以看出作者对灯笼 如数家珍,非常喜爱。

“灯笼”,是作者早年乡村生活中的一个微 小事物。抒写细微的情感,由一家到一村延 至天下,由一事延至历史,由个人延至社会。 最后叙述国家之事,抒写保家卫国之情。小 中见大,凸显文章主旨,

写作手法

1、 小处写起、小中见大

本文以“灯笼”为线索,谈乡俗、谈亲情、 谈历史、谈壮志。但是重点在怀念亲情和对国家 的豪情壮志。 “灯笼”是明线, “情感”是暗线, 课文依据情感线索安排材料,恰当地布局谋篇。 作者对所描写的早年乡村生活充满深情,延伸到 历史人物和历史事件表达激情,最后以“数燎原 的一把烈火!”抒写了家国情怀。

2、双线并行,形散神聚

主旨

本文以自由的散文化笔法,回忆早年与“灯笼” 相关的一些生活情景,流露出对灯笼的喜爱、对故

乡和亲人的怀念之情。同时,追忆历史,着眼现实, 表达了要做抗日“马前卒”的心愿,体现了强烈的 保家卫国的时代担当精神。

走马灯,古称蟠螭灯、转鹭灯等,中国特色工艺品,亦是传统节日玩具

之一,属于灯笼的一种,常见于除夕、元宵、中秋等节日。它的设计原理是 这样的:在灯内点上蜡烛,蜡烛产生的热力形成气流,令叶轮和立轴转动。 立轴上有剪纸,烛光将剪纸的影投射在灯壁上,影像便不断走动。这种灯因 剪纸多为古代武将骑马的形象,而立轴转动时,灯壁上的影像看起来好像几 个人你追我赶一样,故名走马灯。

元代谢宗可咏走马灯诗云: “飙轮拥骑驾炎精,飞绕人间不夜城。风鬣 追星低弄影,霜蹄逐电去无声。秦军夜溃咸阳火,吴炬宵驰赤壁兵。更忆雕 鞍年少梦,章台踏碎月华明。”(《走马灯》)如今,传统走马灯在制作时 加入了现代元素,古朴典雅,精美无比。

拓展延伸

走马灯

谢谢

生查子 · 元夕

宋 · 欧阳修

去年元夜时,花市灯如昼。

月上柳梢头,人约黄昏后。 今年元夜时,月与灯依旧。 不见去年人,泪湿春衫袖。

吴 伯 箫

灯笼

中国的灯笼起源于汉朝初年,每年的农 历正月十五元宵节前后,人们都挂起象征团 圆的红灯笼,来营造一种喜庆的氛围。

经过历代灯笼艺人的继承和发展,灯笼 形成了丰富多彩的品种和高超的工艺水平。 从种类上有:宫灯、纱灯、吊灯等。从造型 上有:人物、山水、花鸟、龙凤、鱼虫等。 除此之外还有专供人们赏玩的走马灯。在中 国古代制作的灯笼中,以宫灯和纱灯最为著

名。

学习目标

1. 了解作者生平,积累“斡旋”“怅

惘”“人情世故”等重点词语。

2.整体感知课文,品味文中富于表现

力的语言。

3.体会作者对往昔生活和家国天下所

寄寓的复杂情感。

善于将平凡小事放在历史与现实交映的背景下。

个

吴伯箫,原名熙成,当代著名散文家和

教育家。他的代表作有散文《南泥湾》《一 坛血》《记一辆纺车》《菜园小记》《我没 见过长城》等。

于1938年4月投奔革命圣地延安,进入中 国人民抗日军政大学学习。曾担任边区政府 教育厅中等教育科科长。解放后任人民教育 出版社副社长兼总编辑。

作者简介

背景链接

1931年9月18日夜,日本侵略者发动了“九一八事变”,

“九一八”的炮火不仅震碎了壮丽的祖国河山,也击破无数文 士的美好幻想,这其中就包括吴伯箫。然而,国民党政府竟然 采取“不抵抗”政策,这让他十分愤懑,忧心如焚,怒火中烧, 骨鲠在喉,不吐不快。于是,他坚持写作,舒解一腔积郁。

他在这一时期的散文,常常回荡着爱国主义的激越旋律。 即使在回忆童年生活的篇章里,这一旋律也时常跳跃而出。 《灯笼》正是这个时期回忆主题的文章。

定义 一种作者写自己经历见闻中的真情实感的灵活 精干的文学体裁 特点 形散 神聚

形散:取材广泛自由,写作手法不拘一格

神聚:表达主题明确集中

线索 核心人物、核心事物、时间、地点、作者的情 感变化 分类 叙事性散文、抒情性散文、议论性散文

文体知识

散文

争讼 ( sòng)

静穆 ( mù )

锵然 (qiāng)

熙熙然 ( xī )

人情世故

斡 旋 ( wò )

怅惘 ( chàngwǎng) 燎原 ( liáo)

马前卒 ( zú )

领域 ( yù )

思慕

褪色 ( tuì )

暖融融

字词清单

垂珠联珑

悬挂、装饰有连串珠玉宝石。形容宅第的奢华。

吹角连营

各个军营里接连不断地响起号角声。

斗方大字

文中指一尺见方的大字。斗方,书画所用的一尺 见方的纸。

马前卒 人情世故

旧时指在马前供奔走役使的人,现用来比喻在前 面奔走效力的人。

为人处世的道理。

张灯结彩

张挂彩灯、彩带等。形容场面喜庆、热闹。

词语解释

段落 灯 笼

事 情

3 照明灯笼

挑着灯笼去接祖父,听祖父讲进京赶考的故事

5 纱灯

小时候挑着母亲为我特别预备的小纱灯,上下灯学;

6 红灯

乡俗还愿时,村口挂红灯,为夜行的人照明:

7 龙灯、跑马灯

元宵节看灯笼;

8 官衔灯

族姊远嫁,轿前后挂灯显富贵;

9 纱灯

用朱红在纱灯上描摹宋体字:

10 宫灯

由宫灯联想到汉献帝

11 营帐中的灯笼

联想古代将领挑灯看剑、抗击敌人的情景。

整体感知

1、默读课文,作者在文章主要写了哪些“灯笼” 围绕这些

结缘的“灯笼”,作者又写了哪些事情

2、根据这些对“灯笼”的描写,理清文章结构,概括每部分内容。

第 一 部分(1) : 开 篇 说 “火”,叙述小孩子喜欢火、亮光的情景,

为下文叙述“灯笼”做铺垫。

第二部分(2-11) : 主 体 说 “灯笼”,回忆自己记忆中有关灯笼的 美好记忆和联想。

第三部分(12) : 结 尾 说 “火”,深化主题,抒发了作者强烈的爱 国情怀 。

合作研讨

1、“灯笼”在课文中有何作用

结构上:起线索作用,串联各个材料, 所有的叙事都与“灯笼”有关。

内容上: “灯笼”寄托着作者对故乡和故乡亲 人的怀念,引发作者对国家的责任担当意识。

2、第11段中“雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马的故 事是同日月一样亮起了人的耳目的”一句运用了什么 典故 有什么作用

“雪夜入蔡”指的是唐代名将 李晟之子李愬的故事,他有谋略, 善骑射。宪宗元和八年(公元814 年),淮西吴元济反叛,朝廷出兵 讨伐,屡遭败绩。这时,李愬自求 参战。元和十二年(公元817年)

十月,雨雪不止,李愬乘吴元济不 备,突出奇兵,袭击吴元济的重地 蔡州。此战役为历史上著名的奇袭 战 例 。

典故

“胡人不敢南下牧马”指的是蒙恬率军反击匈奴的故

事。公元前215年,在黄河之滨,蒙恬率军与匈奴骑兵开战, 蒙恬的军队击败匈奴各部大军,迫使匈奴望风而逃,远去 大漠以北七百里。

作用

这里借用典故,写李愬、蒙恬等昔日大将以智慧和勇气 抗击敌寇,保家卫国的故事,表达了作者对这些英雄的敬慕 之情,也暗含着作者报国的信心和决心。

3.文章结尾说: “唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,

数探海灯,数燎原的一把烈火!”结合文章,分析并评价这句 话所表现的作者的观点态度。

作者热烈赞颂古代将军塞外点兵,挑灯看剑,英勇杀敌的气概 ; 他们激发了自己的爱国情怀, 作者热切希望有更多的人挺身而出, 共赴国难,冲上前线,奋勇杀敌,打击日寇;同时表达了对时局的担 忧和对未来的期望,希望有更强大的力量,有更具凝聚力的精神,团 结抗战,打败敌人,保家卫国的坚定信念.

4、结合全文,简析作者喜爱灯笼的原因。

①灯笼寄托着祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂,也寄托着作者对 亲人的感激之情;

②许多乡情民俗与灯笼结下太多的缘分,给作者留下很多美好的 回 忆 ;

③灯笼能为夜行人指路,温暖他人;

④记录、传承着家族历史;

⑤引发作者联想起古代将领挑灯看剑,抗击敌人的情景,激发爱 国 热 情 。

语言赏析

1 、 “母亲给留着的消夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递 给自己的。为自己特别预备的那支小的纱灯,样子也还清清 楚楚记在心里。虽然人已经是站在青春尾梢上的人,母亲的 头发也全白了。" (从描写方法的角度赏析)

运用动作、外貌描写,“亲手接过了灯笼去后递给自 己的”,表现出母亲对我的细心周到的关爱;“母亲的头发 也全白了”,写出岁月的无情以及我对母亲变老的伤感。

2、提起灯笼,就会想起三家村的犬吠,村中老头呵狗的声音;

就会想起庞大的晃荡着的影子,夜行人咕咕噜噜的私

语;想起祖父雪白的胡须,同洪亮大方的谈吐;坡野里想起跳 跳的磷火,村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众,花生篮,冰糖葫 芦;台上的小丑,花脸, 《司马懿探山》。

运用排比的修辞手法,连用五个“想起”,用概述的写 法,写出了灯笼的缘结得很多,同时也可以看出作者对灯笼 如数家珍,非常喜爱。

“灯笼”,是作者早年乡村生活中的一个微 小事物。抒写细微的情感,由一家到一村延 至天下,由一事延至历史,由个人延至社会。 最后叙述国家之事,抒写保家卫国之情。小 中见大,凸显文章主旨,

写作手法

1、 小处写起、小中见大

本文以“灯笼”为线索,谈乡俗、谈亲情、 谈历史、谈壮志。但是重点在怀念亲情和对国家 的豪情壮志。 “灯笼”是明线, “情感”是暗线, 课文依据情感线索安排材料,恰当地布局谋篇。 作者对所描写的早年乡村生活充满深情,延伸到 历史人物和历史事件表达激情,最后以“数燎原 的一把烈火!”抒写了家国情怀。

2、双线并行,形散神聚

主旨

本文以自由的散文化笔法,回忆早年与“灯笼” 相关的一些生活情景,流露出对灯笼的喜爱、对故

乡和亲人的怀念之情。同时,追忆历史,着眼现实, 表达了要做抗日“马前卒”的心愿,体现了强烈的 保家卫国的时代担当精神。

走马灯,古称蟠螭灯、转鹭灯等,中国特色工艺品,亦是传统节日玩具

之一,属于灯笼的一种,常见于除夕、元宵、中秋等节日。它的设计原理是 这样的:在灯内点上蜡烛,蜡烛产生的热力形成气流,令叶轮和立轴转动。 立轴上有剪纸,烛光将剪纸的影投射在灯壁上,影像便不断走动。这种灯因 剪纸多为古代武将骑马的形象,而立轴转动时,灯壁上的影像看起来好像几 个人你追我赶一样,故名走马灯。

元代谢宗可咏走马灯诗云: “飙轮拥骑驾炎精,飞绕人间不夜城。风鬣 追星低弄影,霜蹄逐电去无声。秦军夜溃咸阳火,吴炬宵驰赤壁兵。更忆雕 鞍年少梦,章台踏碎月华明。”(《走马灯》)如今,传统走马灯在制作时 加入了现代元素,古朴典雅,精美无比。

拓展延伸

走马灯

谢谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读