5.1《阿Q正传(节选)》课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.1《阿Q正传(节选)》课件(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-20 10:23:08 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

阿 Q 正传(节选)

-----鲁迅

学习目标

【必备知识 】

1.了解作者及作品相关内容。

2.熟读文本,理清文章叙述思路。

【基本能力】

1.理清小说的主要情节,把握小说的主题思想。

2.通过分析人物的动作描写、心里描写,鉴赏文中人物形象的塑造方法。

3.分析“精神胜利法”的原理、特征及实质,挖掘“精神胜利法”的内涵。

【学科素养】

1.对重要语句或段落进行深度解读,从人物形象、叙述语言以及幽默、夸张、 讽刺等艺术手法的角度,欣赏作品的艺术特色。2.关注小说喜剧表象下的悲 剧意味,探讨阿Q 为何具有超越时代、民族的意义和价值。

新课导入

人性有丑陋与关好之分,你可以让鲁迅带你去看看阿Q身上的“国 民劣根性”,也可以让沈从文带你去边城感受那湘西特有的人情美、 风俗美。

妄自尊大、自轻自贱、欺弱怕强、麻木健忘等被称为“国民劣根 性”的特征集中体现在了阿Q身上。如今,距离阿Q生活的时代己经一 百多年了,但在我们身边,似乎到处都有阿Q的影子……

写 作 背 景

1911年的辛亥革命虽然推翻了封建帝制,但并未完成反帝 反封建的民主革命任务,广大农民仍处于帝国主义和封建主义 的双重剥削之下。封建统治阶级一方面对帝国主义者奴颜婢膝, 另一方面用封建礼教、迷信和愚民政策对百姓进行镇压剥削。

他们丧权辱国,却自称“天朝”,用这种“精神胜利法”对人 民进行麻醉教育,造成了人民不觉醒的麻醉状态。

《阿Q正传》正向我们展示了辛亥革命前后这样一个畸形的 中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月

19日), 原名周树人,曾字豫山,后 改豫才,浙江绍兴人, “鲁迅”是他 1918年为《新青年》写稿时使用的笔 名。

中国现代伟大的文学家、思想家、革 命家,民主战士,五四新文化运动的 重要参与者, 中国现代文学的奠基人。 一生在文学创作、文学批评、思想研 究、文学史研究、翻译等多个领域具 有重大贡献。

作者

简介

鲁迅的作品大体可分为小说、教文、散文诗

和杂文 :

小说—— 《呐喊》《彷徨》《故事新编》; 散文—— 《朝花夕拾》;

散文诗——《野草》;

杂文—— 《坟》《热风》《华盖集》《华盖 集续编》《且介亭杂文》《伪自由书》《准 风月谈》《花边文学》等16部。

厂

题解《阿Q正传》

正传:指作者写的书的主要内容,或者是在历史资料 中有据可查的。

题为“正传”,一方面对儒家的"正名”说(孔子说 的“名正言顺”)、旧社会阔人和立言的人、有历史癖和 考据癖的人进行了讽刺。另一方面,又揭示了阿Q 生活的 社会环境及其社会地位。

不厌其烦地诉诸笔墨诠释"正传"的来历,目的在于 对传统的正史进行否定,同封建文人划清界线,映射封建 社会的主流思想及腐朽观念。具有讽刺幽默意味。

全文可分为两个部分:

第一部分,写阿Q“精神胜利法”的表现。突出了 他妄自尊大、自欺欺人、自轻自贱、自我精神摧残 的性格特点。

第二部分,写阿Q欺软怕硬,揭示他身上的劣根性 。阿Q与王胡比“丑”、挨了“假洋鬼子”的“哭 丧棒”、调戏小尼姑,这三个片段都使阿Q的精神 胜利法得到了更全面的展示。

通过记叙阿Q的“精神胜利法”,讽刺 了以阿Q为代表的旧中国下层人民的愚昧落 后和麻木不仁,揭露和批判了封建礼教、封 建道德对劳动人民的麻醉和毒害,从而表达 了作者改良悲惨的人生唤醒沉睡的民众的愿

望。

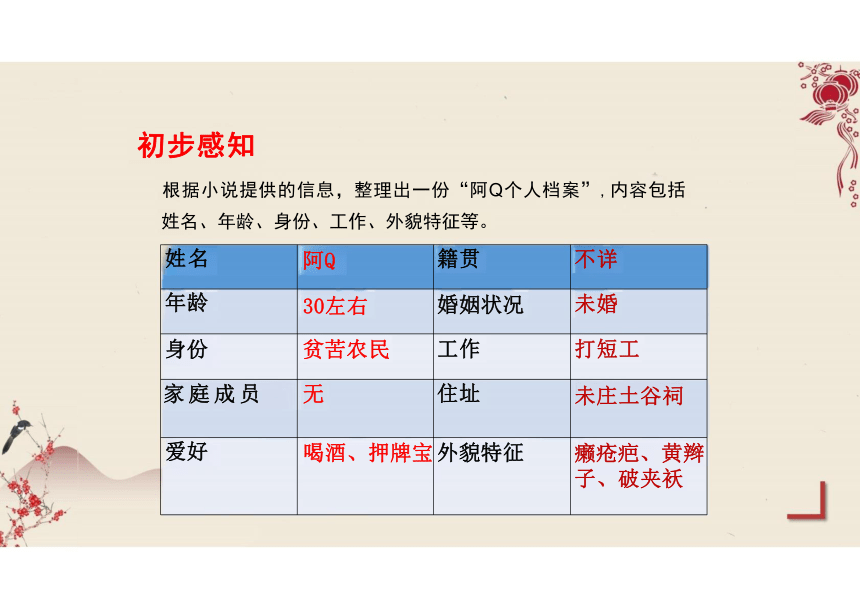

姓名 阿Q 籍贯

不详

年龄 30左右 婚姻状况

未婚

身份 贫苦农民 工作

打短工

家庭成员 无 住址

未庄土谷祠

爱好 喝酒、押牌宝 外貌特征

癞疮疤、黄辫 子、破夹袄

初步感知

根据小说提供的信息,整理出一份“阿Q个人档案”,内容包括 姓名、年龄、身份、工作、外貌特征等。

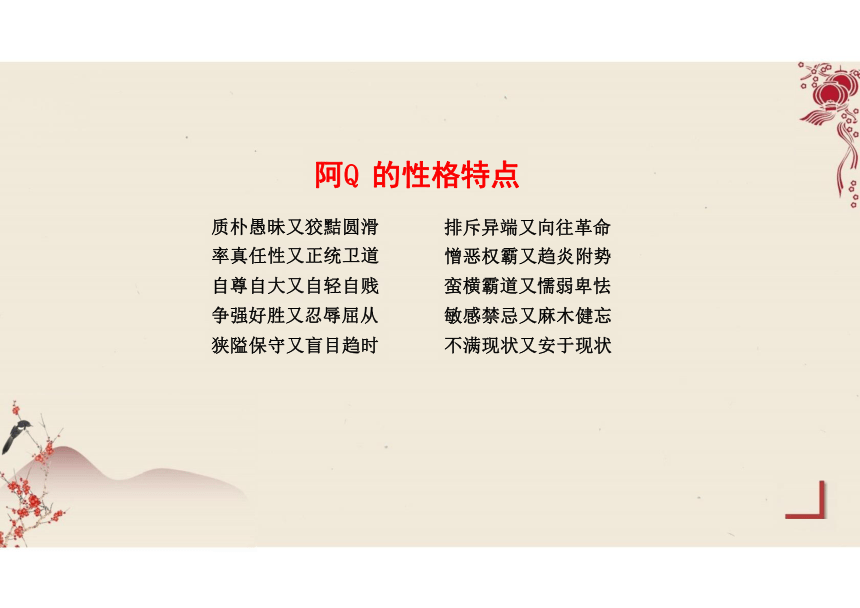

阿Q 的性格特点

质朴愚昧又狡黠圆滑

率真任性又正统卫道 自尊自大又自轻自贱 争强好胜又忍辱屈从 狭隘保守又盲目趋时

排斥异端又向往革命

憎恶权霸又趋炎附势 蛮横霸道又懦弱卑怯 敏感禁忌又麻木健忘 不满现状又安于现状

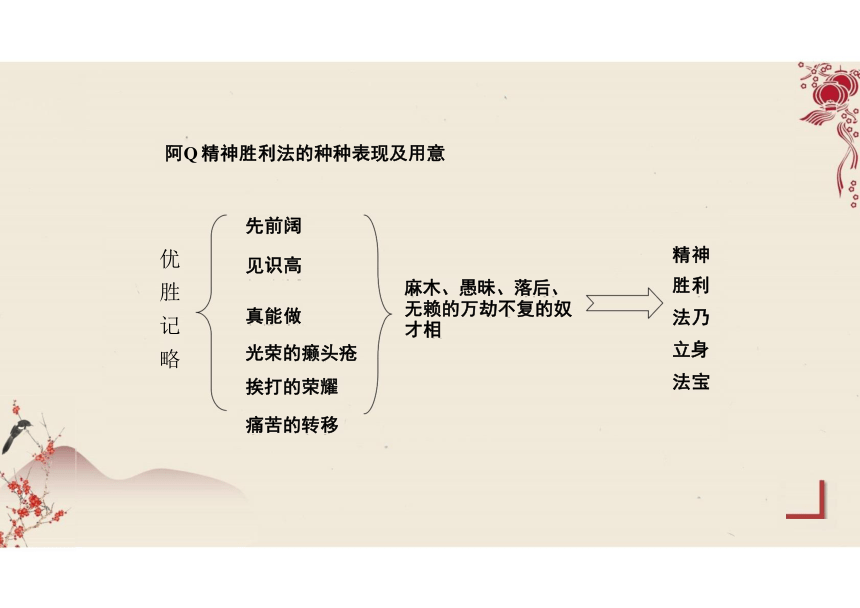

阿Q 精神胜利法的种种表现及用意

先前阔

见识高

真能做

光荣的癞头疮 挨打的荣耀

痛苦的转移

麻木、愚昧、落后、 无赖的万劫不复的奴 才相

精神

胜利 法乃 立身 法宝

优 胜 记 略

赵太爷的巴掌

王胡的碰墙

假洋鬼子的哭丧棒

调戏小尼姑

因荣耀得意

意外灭威风 轻松高兴

更轻松得意

怕硬篇

欺软篇

阿Q 精神胜利法的种种表现及用意

精神胜利法乃快乐之道

续 优 胜 记 略

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

阿Q的姓名籍贯如此“渺茫”,"渺茫”表明了阿Q怎样 的地位和处境

连姓名籍贯都渺茫,可见阿Q地位之低。中国农村特别注 重姓氏宗族,势单力薄的姓氏,往往受欺负。阿Q没有姓, 没有名,也没有籍贯, 那就是无可依靠,其悲惨处境,

自不待言。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

第4段写道,阿Q一方面因进过城而“更自负”,另一方 面又“鄙薄城里人”,这表现了阿Q 什么样的心态

这体现了阿Q矛盾的心态。阿Q因进过城而自负,在某种 程度上表现了他的盲目趋时,以为进过城就了不起,看 到了未庄人没有看见过的东西;而“鄙薄城里人”则表 现了他的盲目自大和狭隘保守。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

"打虫豸,好不好 我是虫豸——还不放么 "阿Q这 一投降怎样理解

这是阿Q 的又一发明创造, 实在打不过就自轻自贱,如 果别人因此放过自己,也就获得了胜利。他从奴隶生活 中寻出“美”来,他是不同于一般的万劫不复的奴才, 所以他才得意。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

"他睡着了"有何深意

是指阿Q 已经麻木,没有思想了。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

“然而阿Q 虽然常优胜,却直待蒙赵太爷打他嘴巴之后, 这才出了名。""阿Q此后倒得意了许多年。”两句中 “蒙”"得意”有什么含义

一个“蒙”字形象地刻画了阿Q以及看客们的那种以丧失 人格为代价换来盲目的趋炎附势的变态心理。

阿Q的“得意”是因受了赵太爷的打而换来人们对他的

“格外尊敬”。作者此处用反语,乃意在说明阿Q的可悲。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

"阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。"怎样理解 “不幸”"倒""几乎”这几个词

“不幸”与“赢”自相矛盾,但实际表明,阿Q输钱是幸运的,

赢了反而成了不幸的根源了!“倒几乎失败”,阿Q这一次面临 失败的真正考验,但实际上他的精神胜利法又一次神奇地发挥了 作用。作者用这样的话意在表明, 连这样的失败都没有使阿Q的 精神胜利法失效,可见阿Q已经无可救药了。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

阿Q见自己的虱子比不过王胡的,"最初是失望,后来却 不平了",这是为什么

“美比不过他们,同他

们比丑”, 这就是阿Q 的麻木愚昧。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

"阿Q 跄跄踉踉的跌进去,立刻又被王胡扭住了辫子,要拉到墙 上照例去碰头”"阿Q 在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧 筋骨,耸了肩膀等候着”,"照例”"等候"一词妙在何处

“照例”说明阿Q总处于被打的地位,他被王胡等人拉到墙上碰 头远不止一次,而是家常便饭。“等候”一词,不仅表明阿Q的 奴性,被动挨打不敢反抗,更表明他主动地接受惩罚。这种奴性 人格,变成某种受虐狂,让人触目惊心。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

阿Q “十分得意的笑”,酒店里的人“九分得意的笑”, 这是为什么 这揭示了怎样的社会现象

“九分”是作者生造的词,但十分成功。作者略带幽默地鄙夷了

“酒店里的人”即看客,这些看客,他们因为没有像阿Q一样亲 自动手调戏小尼姑,因此觉得不过瘾,所以比阿Q少一分得意,

只有九分得意。这表明当时人们之间缺乏最起码的同情心。

其实质就是屈服和逃避、麻木和健忘,就是愚昧和怯弱。无聊,狭隘, 善于忘却、受人欺凌、却又欺凌弱小。是羊而同时又是凶兽,可憎可恨。 是一种遭受压迫后不敢反抗甚至不敢正视这种压迫的奴性,是被压迫者 身上无可救药的一种病态。

"自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人" (《坟。灯下漫笔》)

腹诽战术 在假想中克敌制胜以转移痛苦

阿Q 精神胜利法的形成发展的历程

自尊 反抗

欺凌弱小以转移痛苦

怒目主义

自轻自贱

受践踏

阿Q的形象

他是一个贫苦农民,受着惨重的剥削和压迫,因而 具有反抗和革命的要求;但他又是一个落后的、没 有觉醒的农民。 (他具有农民式的质朴、愚昧,但 也沾染一些陋习,如游手好闲,喜欢喝酒打架,赌 博;他的思想是落后的。)

阿Q: 一位落后的不觉悟的农民形象,卑怯、善于投 机、盲目自大又极度自尊自私,而集中地表现其落 后性的便是“精神胜利法”。

一是“画出沉默国民的灵魂”, “暴露国民的弱点”, 让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧, 意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,

批判它的妥协性和不彻底性。

鲁迅为什么要创作《阿Q正传》

意图有两点:

这时以孙中山为首的有志之士发动了辛亥革命,

推翻了两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心。

但辛亥革命没有完成反帝反封建的民主革命的伟大任务,

广大农民在革命之后仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫 之下,承受着政治上的压迫、经济上的剥削和精神上的奴役。

同时封建礼教、封建道德规范仍然从精神上麻痹和毒害着劳动人民。

鲁迅的《阿Q正传》用生动的形象揭示了国民性的弱点, 总结了辛亥革命失败的沉痛教训,目的在于唤醒沉睡的民众。

画出沉默国民的灵魂——《阿Q正传》

鸦片战争以后,中国内忧外患,政治腐败,民众愚昧, 中华民族面临灭亡的危险。

传记纷纭

· 列传:纪传体史书中一般人物的传记详细解释我国纪传体史书中列叙 历史人物事迹的传记。汉司马迁《报任少卿书》: “世家三十,列 传七十。"

· 自传:以记述自己的生平事迹为主。

· 内传:以传主遗闻逸事的记述为主。

· 外传:是指对作者之前写的书的主要内容做进一步解释或者是补充, 也可能是野史。

· 正传:指作者写的书的主要内容,或者是在历史资料中有据可查的。 · 别传:指与正传相对的传记,往往是对正传的补充。

· 本传:与“别传”相对。记载一人的生平事迹及其著作等。包括列于 家谱的“家传”和列于史书的“史传”。

· 家传:叙诉某人事迹以传示其子孙的传记;私家的传记。

· 小传:只写人物的主要生活经历和思想,甚至可以选写人物生平的几 件典型事情。

鲁迅的《呐喊》《彷徨》被视为

中国现代小说成熟的标志, 一个重要

方面是因为它创造了以《阿Q 正传》

为代表的现代小说的经典作品。《阿

Q 正传》是最早被介绍到世界去的中国现代小说, 是中国现代

说不尽的阿 Q (节选)

钱 文

文学自立于世界文学之林的伟大代表。

阿 Q 和一切不朽的文学典型一样,是说不尽的。不同时代、

不同民族、不同层次的读者从不同的角度、侧面去接近它,都 有着自己的发现与发挥,从而构成一部阿Q 接受史,这个历史 过程没有、也不会终结。

鲁迅自己说,他之所以要写《阿Q 正传》,是因为要“画出 这样一个沉默的国民的魂灵来”,并且说“我还怕我所看见的(阿 Q)并非现代的前身,而是其后,或者竟是二三十年之后”。最 初人们也都是这样去理解阿Q 的:小说开始连载时,沈雁冰(茅 盾)就指出,阿Q 是“中国人品性的结晶”;直到三四十年代人

们也依然强调阿 Q “是中国精神文明的化身”。这就是说,无

论是二十年代的启蒙主义思潮,还是三四十年代的民族救亡思 潮,都提出了“民族自我批判”的时代课题,阿Q 也就自然成 为“反省国民性弱点”的一面镜子。于是,人们关注“阿Q 精 神”的核心——精神胜利法,并且做了这样的阐释:尽管阿 Q 处于未庄社会的最底层,在与赵太爷、假洋鬼子,以至王胡、 小 D 的冲突中,他都是永远的失败者,但他却对自己的失败命 运与奴隶地位持令人难以置信的辩护与粉饰态度。或者“闭眼 睛”,根本不承认自己落后与被奴役,沉醉于没有根据的自尊

之中:“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”或

者“忘却”,刚刚挨了假洋鬼子的哭丧棒,拍拍的响了之后, 就忘记一切而且“有些高兴了”。或者向更弱者(小尼姑之类) 泄愤,在转嫁屈辱中得到满足。或者自轻自贱,甘居落后与被

奴役: “我是虫豸——还不放么 ”在这些都失灵以后,就自 欺欺人,在自我幻觉中变现实真实的失败为精神上的虚幻的胜

利:说一声“儿子打老子”就“心满意足的得胜的走了”。甚至 用力在自己脸上连打两个嘴巴,“仿佛是自己打了别个一般”, 也就心平气和,天下太平。人们发现,阿Q 的这种“精神胜利

法”,是中华民族觉醒与振兴的最严重的思想阻力之一,鲁迅 的《阿Q 正传》正是对我们民族的自我批判。

(选自《中国现代文学三十年》)

【赏评】 对文学作品形象的解读,不同时代、不同民族、 不同层次的读者都会有不同的看法,本文从一个侧面向我们揭 示了阿Q 形象的意义,十分深刻却又言简意赅地赞美了鲁迅先 生思想的卓越性。

1.下列词语中,加粗字的注音全都正确的一项是( A

)

A.间或( jiàn) 舂米( chōng) B.估量( liàng) 鄙薄( bó)

C.调笑( tiáo) 踉跄( qiàng) D.穿凿( zuō)

行状( xíng)

托庇( bì)

口讷( nè)

诧异( chà) 擎起( jíng) 小觑(qù)

奚落( xī)

解析: B 项, 唾骂应读Rang; C 项 , 敌忾( 读ihg;D 项,“凿”应读záo。

2.下列对课文中相关常识的解说,不正确的一项是(

牛 刀 ) C

A.文童,童生的别称。明清科举制度,凡在县学列名 学习准备考秀才的人,不论年龄大小,都称为“童生 ”或“儒童”,也俗称“文童”。

B.土谷祠,旧时祭祀土地神祈求五谷丰收的地方。土 谷,指土地神和五谷神。

C.太牢,古代祭祀,牛、羊、豕三牲齐备叫太牢,后 来也单称羊为太牢。

D. 赛神,即迎神赛会。旧时的一种民间习俗,用仪仗 、鼓乐和杂戏迎神出庙,周游街巷,酬神祈福。

解析:羊不可单称为太牢,牛可以。

阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五

个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,

心里想, “ _ ”于是也心满意足的得胜的走了。

A. 儿子总是把我打,现在的世界真不像样 ……

B.我总是被儿子打,现在的世界真不像话 ……

C.我总算被儿子打了,现在的世界真不像样 ……

D.儿子总算把我打了,现在的世界真不像话 ……

解析:紧跟前面的“想”;主语应是“我”, “像样”是针对

世界说的,而“像话”则针对某一事件。

小试3. 填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一句是 C

牛 刀

( )

D

4. 下列对《阿Q正传(节选)》的理解与分析,有误的一项是( )

A.阿Q在未庄没有固定的职业,只给人家做短工,尽管他“真能做”,

但未庄的人们只在忙碌的时候会记起他,可见他在未庄没有社会地

位,不被人重视。

B. “我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”表现出阿Q对 现实的穷困感到无奈,用虚无缥缈的阔气来安慰自己同时压倒别人, 取得精神上的胜利。

C. “打虫豸,好不好 我是虫豸——还不放么 ”这一投降是阿Q的 又一发明创造,实在打不过就自轻自贱,如果别人因此放了自己, 也就获得了胜利。

D.阿Q “十分得意的笑”,酒店里的人“九分得意的笑”,“九分”是 作者有意生造的词语,“酒店里的人”比阿Q少一分得意,说明他们 比阿Q有同情心。

小试

牛 刀

解 析 :

“酒店里的人”也是个个有着肮脏的灵魂 ,他们因为没有像阿Q一样亲自动手动脚 调戏小尼姑,因此觉得不十分过瘾,所以 比阿Q少一分得意,并不能说明他们比阿Q

富有同情心。

阿 Q 正传(节选)

-----鲁迅

学习目标

【必备知识 】

1.了解作者及作品相关内容。

2.熟读文本,理清文章叙述思路。

【基本能力】

1.理清小说的主要情节,把握小说的主题思想。

2.通过分析人物的动作描写、心里描写,鉴赏文中人物形象的塑造方法。

3.分析“精神胜利法”的原理、特征及实质,挖掘“精神胜利法”的内涵。

【学科素养】

1.对重要语句或段落进行深度解读,从人物形象、叙述语言以及幽默、夸张、 讽刺等艺术手法的角度,欣赏作品的艺术特色。2.关注小说喜剧表象下的悲 剧意味,探讨阿Q 为何具有超越时代、民族的意义和价值。

新课导入

人性有丑陋与关好之分,你可以让鲁迅带你去看看阿Q身上的“国 民劣根性”,也可以让沈从文带你去边城感受那湘西特有的人情美、 风俗美。

妄自尊大、自轻自贱、欺弱怕强、麻木健忘等被称为“国民劣根 性”的特征集中体现在了阿Q身上。如今,距离阿Q生活的时代己经一 百多年了,但在我们身边,似乎到处都有阿Q的影子……

写 作 背 景

1911年的辛亥革命虽然推翻了封建帝制,但并未完成反帝 反封建的民主革命任务,广大农民仍处于帝国主义和封建主义 的双重剥削之下。封建统治阶级一方面对帝国主义者奴颜婢膝, 另一方面用封建礼教、迷信和愚民政策对百姓进行镇压剥削。

他们丧权辱国,却自称“天朝”,用这种“精神胜利法”对人 民进行麻醉教育,造成了人民不觉醒的麻醉状态。

《阿Q正传》正向我们展示了辛亥革命前后这样一个畸形的 中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月

19日), 原名周树人,曾字豫山,后 改豫才,浙江绍兴人, “鲁迅”是他 1918年为《新青年》写稿时使用的笔 名。

中国现代伟大的文学家、思想家、革 命家,民主战士,五四新文化运动的 重要参与者, 中国现代文学的奠基人。 一生在文学创作、文学批评、思想研 究、文学史研究、翻译等多个领域具 有重大贡献。

作者

简介

鲁迅的作品大体可分为小说、教文、散文诗

和杂文 :

小说—— 《呐喊》《彷徨》《故事新编》; 散文—— 《朝花夕拾》;

散文诗——《野草》;

杂文—— 《坟》《热风》《华盖集》《华盖 集续编》《且介亭杂文》《伪自由书》《准 风月谈》《花边文学》等16部。

厂

题解《阿Q正传》

正传:指作者写的书的主要内容,或者是在历史资料 中有据可查的。

题为“正传”,一方面对儒家的"正名”说(孔子说 的“名正言顺”)、旧社会阔人和立言的人、有历史癖和 考据癖的人进行了讽刺。另一方面,又揭示了阿Q 生活的 社会环境及其社会地位。

不厌其烦地诉诸笔墨诠释"正传"的来历,目的在于 对传统的正史进行否定,同封建文人划清界线,映射封建 社会的主流思想及腐朽观念。具有讽刺幽默意味。

全文可分为两个部分:

第一部分,写阿Q“精神胜利法”的表现。突出了 他妄自尊大、自欺欺人、自轻自贱、自我精神摧残 的性格特点。

第二部分,写阿Q欺软怕硬,揭示他身上的劣根性 。阿Q与王胡比“丑”、挨了“假洋鬼子”的“哭 丧棒”、调戏小尼姑,这三个片段都使阿Q的精神 胜利法得到了更全面的展示。

通过记叙阿Q的“精神胜利法”,讽刺 了以阿Q为代表的旧中国下层人民的愚昧落 后和麻木不仁,揭露和批判了封建礼教、封 建道德对劳动人民的麻醉和毒害,从而表达 了作者改良悲惨的人生唤醒沉睡的民众的愿

望。

姓名 阿Q 籍贯

不详

年龄 30左右 婚姻状况

未婚

身份 贫苦农民 工作

打短工

家庭成员 无 住址

未庄土谷祠

爱好 喝酒、押牌宝 外貌特征

癞疮疤、黄辫 子、破夹袄

初步感知

根据小说提供的信息,整理出一份“阿Q个人档案”,内容包括 姓名、年龄、身份、工作、外貌特征等。

阿Q 的性格特点

质朴愚昧又狡黠圆滑

率真任性又正统卫道 自尊自大又自轻自贱 争强好胜又忍辱屈从 狭隘保守又盲目趋时

排斥异端又向往革命

憎恶权霸又趋炎附势 蛮横霸道又懦弱卑怯 敏感禁忌又麻木健忘 不满现状又安于现状

阿Q 精神胜利法的种种表现及用意

先前阔

见识高

真能做

光荣的癞头疮 挨打的荣耀

痛苦的转移

麻木、愚昧、落后、 无赖的万劫不复的奴 才相

精神

胜利 法乃 立身 法宝

优 胜 记 略

赵太爷的巴掌

王胡的碰墙

假洋鬼子的哭丧棒

调戏小尼姑

因荣耀得意

意外灭威风 轻松高兴

更轻松得意

怕硬篇

欺软篇

阿Q 精神胜利法的种种表现及用意

精神胜利法乃快乐之道

续 优 胜 记 略

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

阿Q的姓名籍贯如此“渺茫”,"渺茫”表明了阿Q怎样 的地位和处境

连姓名籍贯都渺茫,可见阿Q地位之低。中国农村特别注 重姓氏宗族,势单力薄的姓氏,往往受欺负。阿Q没有姓, 没有名,也没有籍贯, 那就是无可依靠,其悲惨处境,

自不待言。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

第4段写道,阿Q一方面因进过城而“更自负”,另一方 面又“鄙薄城里人”,这表现了阿Q 什么样的心态

这体现了阿Q矛盾的心态。阿Q因进过城而自负,在某种 程度上表现了他的盲目趋时,以为进过城就了不起,看 到了未庄人没有看见过的东西;而“鄙薄城里人”则表 现了他的盲目自大和狭隘保守。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

"打虫豸,好不好 我是虫豸——还不放么 "阿Q这 一投降怎样理解

这是阿Q 的又一发明创造, 实在打不过就自轻自贱,如 果别人因此放过自己,也就获得了胜利。他从奴隶生活 中寻出“美”来,他是不同于一般的万劫不复的奴才, 所以他才得意。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

"他睡着了"有何深意

是指阿Q 已经麻木,没有思想了。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

“然而阿Q 虽然常优胜,却直待蒙赵太爷打他嘴巴之后, 这才出了名。""阿Q此后倒得意了许多年。”两句中 “蒙”"得意”有什么含义

一个“蒙”字形象地刻画了阿Q以及看客们的那种以丧失 人格为代价换来盲目的趋炎附势的变态心理。

阿Q的“得意”是因受了赵太爷的打而换来人们对他的

“格外尊敬”。作者此处用反语,乃意在说明阿Q的可悲。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

"阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。"怎样理解 “不幸”"倒""几乎”这几个词

“不幸”与“赢”自相矛盾,但实际表明,阿Q输钱是幸运的,

赢了反而成了不幸的根源了!“倒几乎失败”,阿Q这一次面临 失败的真正考验,但实际上他的精神胜利法又一次神奇地发挥了 作用。作者用这样的话意在表明, 连这样的失败都没有使阿Q的 精神胜利法失效,可见阿Q已经无可救药了。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

阿Q见自己的虱子比不过王胡的,"最初是失望,后来却 不平了",这是为什么

“美比不过他们,同他

们比丑”, 这就是阿Q 的麻木愚昧。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

"阿Q 跄跄踉踉的跌进去,立刻又被王胡扭住了辫子,要拉到墙 上照例去碰头”"阿Q 在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧 筋骨,耸了肩膀等候着”,"照例”"等候"一词妙在何处

“照例”说明阿Q总处于被打的地位,他被王胡等人拉到墙上碰 头远不止一次,而是家常便饭。“等候”一词,不仅表明阿Q的 奴性,被动挨打不敢反抗,更表明他主动地接受惩罚。这种奴性 人格,变成某种受虐狂,让人触目惊心。

分析鲁迅先生描写阿Q 时的语言艺术

阿Q “十分得意的笑”,酒店里的人“九分得意的笑”, 这是为什么 这揭示了怎样的社会现象

“九分”是作者生造的词,但十分成功。作者略带幽默地鄙夷了

“酒店里的人”即看客,这些看客,他们因为没有像阿Q一样亲 自动手调戏小尼姑,因此觉得不过瘾,所以比阿Q少一分得意,

只有九分得意。这表明当时人们之间缺乏最起码的同情心。

其实质就是屈服和逃避、麻木和健忘,就是愚昧和怯弱。无聊,狭隘, 善于忘却、受人欺凌、却又欺凌弱小。是羊而同时又是凶兽,可憎可恨。 是一种遭受压迫后不敢反抗甚至不敢正视这种压迫的奴性,是被压迫者 身上无可救药的一种病态。

"自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人" (《坟。灯下漫笔》)

腹诽战术 在假想中克敌制胜以转移痛苦

阿Q 精神胜利法的形成发展的历程

自尊 反抗

欺凌弱小以转移痛苦

怒目主义

自轻自贱

受践踏

阿Q的形象

他是一个贫苦农民,受着惨重的剥削和压迫,因而 具有反抗和革命的要求;但他又是一个落后的、没 有觉醒的农民。 (他具有农民式的质朴、愚昧,但 也沾染一些陋习,如游手好闲,喜欢喝酒打架,赌 博;他的思想是落后的。)

阿Q: 一位落后的不觉悟的农民形象,卑怯、善于投 机、盲目自大又极度自尊自私,而集中地表现其落 后性的便是“精神胜利法”。

一是“画出沉默国民的灵魂”, “暴露国民的弱点”, 让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧, 意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,

批判它的妥协性和不彻底性。

鲁迅为什么要创作《阿Q正传》

意图有两点:

这时以孙中山为首的有志之士发动了辛亥革命,

推翻了两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心。

但辛亥革命没有完成反帝反封建的民主革命的伟大任务,

广大农民在革命之后仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫 之下,承受着政治上的压迫、经济上的剥削和精神上的奴役。

同时封建礼教、封建道德规范仍然从精神上麻痹和毒害着劳动人民。

鲁迅的《阿Q正传》用生动的形象揭示了国民性的弱点, 总结了辛亥革命失败的沉痛教训,目的在于唤醒沉睡的民众。

画出沉默国民的灵魂——《阿Q正传》

鸦片战争以后,中国内忧外患,政治腐败,民众愚昧, 中华民族面临灭亡的危险。

传记纷纭

· 列传:纪传体史书中一般人物的传记详细解释我国纪传体史书中列叙 历史人物事迹的传记。汉司马迁《报任少卿书》: “世家三十,列 传七十。"

· 自传:以记述自己的生平事迹为主。

· 内传:以传主遗闻逸事的记述为主。

· 外传:是指对作者之前写的书的主要内容做进一步解释或者是补充, 也可能是野史。

· 正传:指作者写的书的主要内容,或者是在历史资料中有据可查的。 · 别传:指与正传相对的传记,往往是对正传的补充。

· 本传:与“别传”相对。记载一人的生平事迹及其著作等。包括列于 家谱的“家传”和列于史书的“史传”。

· 家传:叙诉某人事迹以传示其子孙的传记;私家的传记。

· 小传:只写人物的主要生活经历和思想,甚至可以选写人物生平的几 件典型事情。

鲁迅的《呐喊》《彷徨》被视为

中国现代小说成熟的标志, 一个重要

方面是因为它创造了以《阿Q 正传》

为代表的现代小说的经典作品。《阿

Q 正传》是最早被介绍到世界去的中国现代小说, 是中国现代

说不尽的阿 Q (节选)

钱 文

文学自立于世界文学之林的伟大代表。

阿 Q 和一切不朽的文学典型一样,是说不尽的。不同时代、

不同民族、不同层次的读者从不同的角度、侧面去接近它,都 有着自己的发现与发挥,从而构成一部阿Q 接受史,这个历史 过程没有、也不会终结。

鲁迅自己说,他之所以要写《阿Q 正传》,是因为要“画出 这样一个沉默的国民的魂灵来”,并且说“我还怕我所看见的(阿 Q)并非现代的前身,而是其后,或者竟是二三十年之后”。最 初人们也都是这样去理解阿Q 的:小说开始连载时,沈雁冰(茅 盾)就指出,阿Q 是“中国人品性的结晶”;直到三四十年代人

们也依然强调阿 Q “是中国精神文明的化身”。这就是说,无

论是二十年代的启蒙主义思潮,还是三四十年代的民族救亡思 潮,都提出了“民族自我批判”的时代课题,阿Q 也就自然成 为“反省国民性弱点”的一面镜子。于是,人们关注“阿Q 精 神”的核心——精神胜利法,并且做了这样的阐释:尽管阿 Q 处于未庄社会的最底层,在与赵太爷、假洋鬼子,以至王胡、 小 D 的冲突中,他都是永远的失败者,但他却对自己的失败命 运与奴隶地位持令人难以置信的辩护与粉饰态度。或者“闭眼 睛”,根本不承认自己落后与被奴役,沉醉于没有根据的自尊

之中:“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”或

者“忘却”,刚刚挨了假洋鬼子的哭丧棒,拍拍的响了之后, 就忘记一切而且“有些高兴了”。或者向更弱者(小尼姑之类) 泄愤,在转嫁屈辱中得到满足。或者自轻自贱,甘居落后与被

奴役: “我是虫豸——还不放么 ”在这些都失灵以后,就自 欺欺人,在自我幻觉中变现实真实的失败为精神上的虚幻的胜

利:说一声“儿子打老子”就“心满意足的得胜的走了”。甚至 用力在自己脸上连打两个嘴巴,“仿佛是自己打了别个一般”, 也就心平气和,天下太平。人们发现,阿Q 的这种“精神胜利

法”,是中华民族觉醒与振兴的最严重的思想阻力之一,鲁迅 的《阿Q 正传》正是对我们民族的自我批判。

(选自《中国现代文学三十年》)

【赏评】 对文学作品形象的解读,不同时代、不同民族、 不同层次的读者都会有不同的看法,本文从一个侧面向我们揭 示了阿Q 形象的意义,十分深刻却又言简意赅地赞美了鲁迅先 生思想的卓越性。

1.下列词语中,加粗字的注音全都正确的一项是( A

)

A.间或( jiàn) 舂米( chōng) B.估量( liàng) 鄙薄( bó)

C.调笑( tiáo) 踉跄( qiàng) D.穿凿( zuō)

行状( xíng)

托庇( bì)

口讷( nè)

诧异( chà) 擎起( jíng) 小觑(qù)

奚落( xī)

解析: B 项, 唾骂应读Rang; C 项 , 敌忾( 读ihg;D 项,“凿”应读záo。

2.下列对课文中相关常识的解说,不正确的一项是(

牛 刀 ) C

A.文童,童生的别称。明清科举制度,凡在县学列名 学习准备考秀才的人,不论年龄大小,都称为“童生 ”或“儒童”,也俗称“文童”。

B.土谷祠,旧时祭祀土地神祈求五谷丰收的地方。土 谷,指土地神和五谷神。

C.太牢,古代祭祀,牛、羊、豕三牲齐备叫太牢,后 来也单称羊为太牢。

D. 赛神,即迎神赛会。旧时的一种民间习俗,用仪仗 、鼓乐和杂戏迎神出庙,周游街巷,酬神祈福。

解析:羊不可单称为太牢,牛可以。

阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五

个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,

心里想, “ _ ”于是也心满意足的得胜的走了。

A. 儿子总是把我打,现在的世界真不像样 ……

B.我总是被儿子打,现在的世界真不像话 ……

C.我总算被儿子打了,现在的世界真不像样 ……

D.儿子总算把我打了,现在的世界真不像话 ……

解析:紧跟前面的“想”;主语应是“我”, “像样”是针对

世界说的,而“像话”则针对某一事件。

小试3. 填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一句是 C

牛 刀

( )

D

4. 下列对《阿Q正传(节选)》的理解与分析,有误的一项是( )

A.阿Q在未庄没有固定的职业,只给人家做短工,尽管他“真能做”,

但未庄的人们只在忙碌的时候会记起他,可见他在未庄没有社会地

位,不被人重视。

B. “我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”表现出阿Q对 现实的穷困感到无奈,用虚无缥缈的阔气来安慰自己同时压倒别人, 取得精神上的胜利。

C. “打虫豸,好不好 我是虫豸——还不放么 ”这一投降是阿Q的 又一发明创造,实在打不过就自轻自贱,如果别人因此放了自己, 也就获得了胜利。

D.阿Q “十分得意的笑”,酒店里的人“九分得意的笑”,“九分”是 作者有意生造的词语,“酒店里的人”比阿Q少一分得意,说明他们 比阿Q有同情心。

小试

牛 刀

解 析 :

“酒店里的人”也是个个有着肮脏的灵魂 ,他们因为没有像阿Q一样亲自动手动脚 调戏小尼姑,因此觉得不十分过瘾,所以 比阿Q少一分得意,并不能说明他们比阿Q

富有同情心。