吉林省延边朝鲜族自治州2025届高三一模语文试题(PDF版,无答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省延边朝鲜族自治州2025届高三一模语文试题(PDF版,无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-20 10:40:04 | ||

图片预览

文档简介

延边州2025年高三教学质量检测

材料二:

对汉语四声的认识,始于南北朝的齐梁时代,而齐梁时代之所以能够产生对我们自已语言特色

语文

的反省,又是由于佛经梵文影响的结果。这种发省很快就影响到了诗歌。因为人们发现,一句诗如

果所有的字都是平声或者都是仄声,读起来是很不好听的,一定要平仄间隔才好所。所以从齐梁开

注意事项:1,答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,格条形码准确粘钡贴在考生信

始,诗歌逐渐就走向了格律化,到初唐时就形成了“近体诗”。所谓近体,是相对古.体而言。古休

息条形码粘贴区。

诗不讲究平仄也不讲究对偶,近体诗讲究平仄和对偶。对偶,其实也是由中国语言文字的特质而形

2.选择题必须使用2铅笔填涂,非选择题必须使用0,5毫米黑色字迹的签字笔书写,

成的。英文单词长短不齐很难对起来,而中国文字单音独体,天生来就造合对阁。《易经》的《乾》

字体工整,笔迹清楚。

卦说:“水流湿,火就燥:云从龙,凤从虎。”那时候的作者还没有后来这种对语言文字的反省,

3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;

在草稿纸、试卷上答题无效。

它是自然而然就对上的。而到了六朝的时候,对偶就成了很多诗人自觉的追求,像谢灵运的《登池

4,做图可先使用铅笔画出,确定后必须明黑色字迹的签字笔描黑。

上楼》,从头到尾都是对偶,虽然还不是格律诗,但与汉代那些质朴的古诗相比已经大不相同了。

5。保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

到了齐梁时期,诗歌在声音上已经狠讲究,只不过还没有形成近体诗的格律而已。近体诗的格

6.本试卷共四大题23小题,共8页,总分150分。答题时间150分钟。

律是什么样子呢?除在句数、字数和对攸等方面的规定之外,最主要的就是声音的平仄了,这与我们

、现代文阅读(35分)

今天讲的吟诵是有关系的。像我前文讲节奏时所举的“客路青山下,行舟绿水前”两句,就是唐代

(一)现代文阅读1(本题共5小题,19分)

五言律诗中的一联,它的平仄声音是“仄仄平平仄,平平仄仄平”。律诗的平仄当然有它的规律,

阅读下面的文字,完成1~5题;

但也不是完全死板的,有的地方平仄可以通用,有的地方就不可以。另外还有所谓“物句”(格律

材料…

诗中不合常规平仄格律的句子),有的地方可以“拗”,有的地方不可以“物”,有的地方“拗”

唐代诗人创造“律诗”这个名词,其意义是“合于音律的诗”,也就是“有音乐性的诗”。殷

了还可以“救”。于是有人就说,格律诗变化这么多,太伤脑筋,学作诗不是太难了吗?其实只要通

璃的意思是说:诗的声调合于音律,就会产生诗的气势,表明诗的节奏。一首诗由于平仄黏级得好,

过吟诵把握了它的基本规律就一点儿也不难。“客路一青山一下,行舟—绿水一前”,你要注意它

吟咏之时就容易透发作者的才情。

节奏的停顿:五言中的第二个字是一个停领的所在,第四个字是一个停顿的所在,第五个字则是整

既然如此,几是一切要求讲究平仄、避免八病的诗,应该都是律诗。不错,唐代诗人是这样看

个一句的停顿所在。几有停顿的地方,就是一个音节的节拍落下的地方。所除结尾的那个字之外,

的:绝句也是律诗。韩愈的诗文集是他的女婿李汉编定的,白居易的《白氏长庆集》和元稹的《元

这第二个字和第四个字是最重要的,在这几个宇的地方一定不能多把声音的平仄搞错。七言律诗也

氏长庆集》,都是作者自已编定的。这三部书中的诗主要是按形式分类,总的分为“古诗”和“律

是一样,比如杜甫《秋兴》的“夔府一弧城一落日一斜,每依一北斗一望京一华”,除结尾的韵宇

诗”两大类。讲究平仄的五七言绝句,都编在“律诗”类中,不讲究平仄的古体绝句都编在“古诗”

之外,节拍的停锈分别在第二、第四和第六个字。这就是人们常说的所谓“一三五不论,二四六分

类中。这就可以证明唐代人以为近体绝句也是律诗。

明”。

南宋人编诗集,常常分为“古诗”“五律”“七律”“绝句“等类,从此就把绝句排除在律诗

(节选自叶嘉荣《诗歌吟通的古老传统》)

之外。南宋人讲起近体诗,常常用“律绝”这个语词,绝句与律诗便分家了。唐代没有“律绝”这

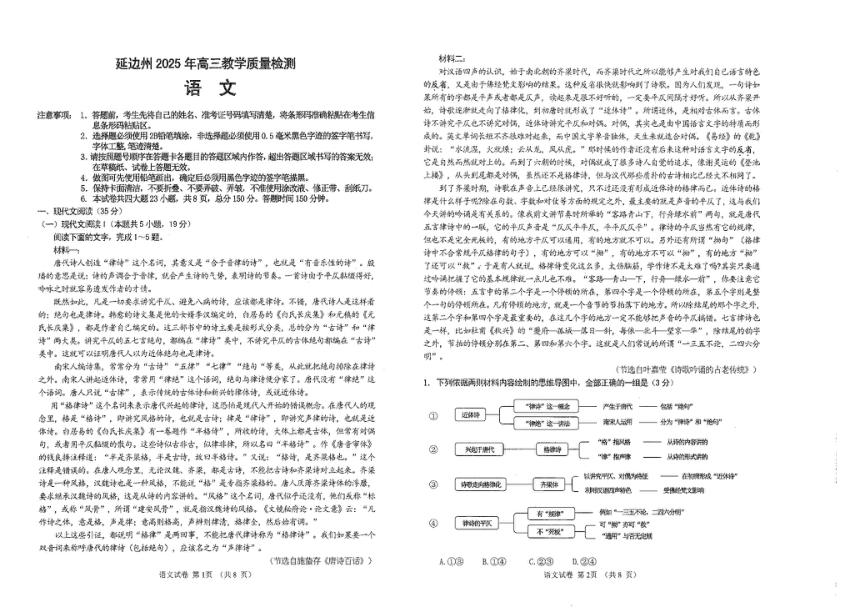

1.下列依据两则材料内容绘制的思维导图中,全部正确的一组是(3分)

个语词。唐人只说“古律”,表示传统的古体诗和新兴的律体诗,或说近体诗。

用“格律诗”这个名词来表示唐代兴起的律诗,这恐怕是现代人开始的错误概念。在唐代人的现

律诗”这概念

产生于代

包括“绝句

念里,格是“格诗”,即讲究风格的诗,也就是古诗:律是“律诗”,即讲究声律的诗,也就是近

①

近体特

律绝”这一讲法

南来人运用

分为“伸诗”和“绝句”

体诗。白居易的《白氏长庆集》有一卷题作“半格诗”,所收的诗,大体上都是古体,但常有对偶

句,或者用平仄黏缀的散句。这些诗似古非古,似律非律,所以名曰“半格诗”。作《唐音审体》

“格”指风格

从诗的内容讲的

②

兴起于唐代

格律诗

的钱良择注释道:“半是齐梁格,半是古诗,故日半格诗。”又说:“格诗,是齐梁格也。”这个

“律”指声律

从诗的形式的

注释是错误的。在唐人现念里,无论汉魏、齐梁,都是古诗,不能把古诗和齐梁诗对立起采。齐梁

以讲究平仄、对偶为特征

在初座形城“近体诗

诗是一种风格,汉魏诗也是-一种风格,不能说“格”是专指齐梁格的。唐人厌薄齐梁诗体的浮靡,

③

诗走向格律北

梁体

利汉语四声特色

受佛经梵文彩硝

要求继承汉魏诗的风格,这是从诗的内容讲的。“风格”这个名词,唐代似乎还没有,他们或称“标

格”,或称“风骨”,所谓“建安风骨”,就是指汉魏诗的风格。《文镜秘府论·论文意》云:“凡

有“规律”

例如“一三五不论,二四六分明”

作诗之体,意是格,声是律:意高则格高,声辩则律清,格律全,然后始有调。”

律诗的平仄

可“拗”亦可“教”

以上这些引证,都说明“格律”是两回事,不能把唐代律诗称为“格律诗”。我们如果要一个

不“死板”日

“通用”与否无定规

双音词来称呼唐代的律诗(包括绝句),应该名之为“声律诗”。

(节选自施蛰存《唐诗百话》)

A.①③

B.①④

C.②③D.②④

语文试卷第1页(共8页)

语文试卷第2页(共8页)

材料二:

对汉语四声的认识,始于南北朝的齐梁时代,而齐梁时代之所以能够产生对我们自已语言特色

语文

的反省,又是由于佛经梵文影响的结果。这种发省很快就影响到了诗歌。因为人们发现,一句诗如

果所有的字都是平声或者都是仄声,读起来是很不好听的,一定要平仄间隔才好所。所以从齐梁开

注意事项:1,答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,格条形码准确粘钡贴在考生信

始,诗歌逐渐就走向了格律化,到初唐时就形成了“近体诗”。所谓近体,是相对古.体而言。古休

息条形码粘贴区。

诗不讲究平仄也不讲究对偶,近体诗讲究平仄和对偶。对偶,其实也是由中国语言文字的特质而形

2.选择题必须使用2铅笔填涂,非选择题必须使用0,5毫米黑色字迹的签字笔书写,

成的。英文单词长短不齐很难对起来,而中国文字单音独体,天生来就造合对阁。《易经》的《乾》

字体工整,笔迹清楚。

卦说:“水流湿,火就燥:云从龙,凤从虎。”那时候的作者还没有后来这种对语言文字的反省,

3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;

在草稿纸、试卷上答题无效。

它是自然而然就对上的。而到了六朝的时候,对偶就成了很多诗人自觉的追求,像谢灵运的《登池

4,做图可先使用铅笔画出,确定后必须明黑色字迹的签字笔描黑。

上楼》,从头到尾都是对偶,虽然还不是格律诗,但与汉代那些质朴的古诗相比已经大不相同了。

5。保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

到了齐梁时期,诗歌在声音上已经狠讲究,只不过还没有形成近体诗的格律而已。近体诗的格

6.本试卷共四大题23小题,共8页,总分150分。答题时间150分钟。

律是什么样子呢?除在句数、字数和对攸等方面的规定之外,最主要的就是声音的平仄了,这与我们

、现代文阅读(35分)

今天讲的吟诵是有关系的。像我前文讲节奏时所举的“客路青山下,行舟绿水前”两句,就是唐代

(一)现代文阅读1(本题共5小题,19分)

五言律诗中的一联,它的平仄声音是“仄仄平平仄,平平仄仄平”。律诗的平仄当然有它的规律,

阅读下面的文字,完成1~5题;

但也不是完全死板的,有的地方平仄可以通用,有的地方就不可以。另外还有所谓“物句”(格律

材料…

诗中不合常规平仄格律的句子),有的地方可以“拗”,有的地方不可以“物”,有的地方“拗”

唐代诗人创造“律诗”这个名词,其意义是“合于音律的诗”,也就是“有音乐性的诗”。殷

了还可以“救”。于是有人就说,格律诗变化这么多,太伤脑筋,学作诗不是太难了吗?其实只要通

璃的意思是说:诗的声调合于音律,就会产生诗的气势,表明诗的节奏。一首诗由于平仄黏级得好,

过吟诵把握了它的基本规律就一点儿也不难。“客路一青山一下,行舟—绿水一前”,你要注意它

吟咏之时就容易透发作者的才情。

节奏的停顿:五言中的第二个字是一个停领的所在,第四个字是一个停顿的所在,第五个字则是整

既然如此,几是一切要求讲究平仄、避免八病的诗,应该都是律诗。不错,唐代诗人是这样看

个一句的停顿所在。几有停顿的地方,就是一个音节的节拍落下的地方。所除结尾的那个字之外,

的:绝句也是律诗。韩愈的诗文集是他的女婿李汉编定的,白居易的《白氏长庆集》和元稹的《元

这第二个字和第四个字是最重要的,在这几个宇的地方一定不能多把声音的平仄搞错。七言律诗也

氏长庆集》,都是作者自已编定的。这三部书中的诗主要是按形式分类,总的分为“古诗”和“律

是一样,比如杜甫《秋兴》的“夔府一弧城一落日一斜,每依一北斗一望京一华”,除结尾的韵宇

诗”两大类。讲究平仄的五七言绝句,都编在“律诗”类中,不讲究平仄的古体绝句都编在“古诗”

之外,节拍的停锈分别在第二、第四和第六个字。这就是人们常说的所谓“一三五不论,二四六分

类中。这就可以证明唐代人以为近体绝句也是律诗。

明”。

南宋人编诗集,常常分为“古诗”“五律”“七律”“绝句“等类,从此就把绝句排除在律诗

(节选自叶嘉荣《诗歌吟通的古老传统》)

之外。南宋人讲起近体诗,常常用“律绝”这个语词,绝句与律诗便分家了。唐代没有“律绝”这

1.下列依据两则材料内容绘制的思维导图中,全部正确的一组是(3分)

个语词。唐人只说“古律”,表示传统的古体诗和新兴的律体诗,或说近体诗。

用“格律诗”这个名词来表示唐代兴起的律诗,这恐怕是现代人开始的错误概念。在唐代人的现

律诗”这概念

产生于代

包括“绝句

念里,格是“格诗”,即讲究风格的诗,也就是古诗:律是“律诗”,即讲究声律的诗,也就是近

①

近体特

律绝”这一讲法

南来人运用

分为“伸诗”和“绝句”

体诗。白居易的《白氏长庆集》有一卷题作“半格诗”,所收的诗,大体上都是古体,但常有对偶

句,或者用平仄黏缀的散句。这些诗似古非古,似律非律,所以名曰“半格诗”。作《唐音审体》

“格”指风格

从诗的内容讲的

②

兴起于唐代

格律诗

的钱良择注释道:“半是齐梁格,半是古诗,故日半格诗。”又说:“格诗,是齐梁格也。”这个

“律”指声律

从诗的形式的

注释是错误的。在唐人现念里,无论汉魏、齐梁,都是古诗,不能把古诗和齐梁诗对立起采。齐梁

以讲究平仄、对偶为特征

在初座形城“近体诗

诗是一种风格,汉魏诗也是-一种风格,不能说“格”是专指齐梁格的。唐人厌薄齐梁诗体的浮靡,

③

诗走向格律北

梁体

利汉语四声特色

受佛经梵文彩硝

要求继承汉魏诗的风格,这是从诗的内容讲的。“风格”这个名词,唐代似乎还没有,他们或称“标

格”,或称“风骨”,所谓“建安风骨”,就是指汉魏诗的风格。《文镜秘府论·论文意》云:“凡

有“规律”

例如“一三五不论,二四六分明”

作诗之体,意是格,声是律:意高则格高,声辩则律清,格律全,然后始有调。”

律诗的平仄

可“拗”亦可“教”

以上这些引证,都说明“格律”是两回事,不能把唐代律诗称为“格律诗”。我们如果要一个

不“死板”日

“通用”与否无定规

双音词来称呼唐代的律诗(包括绝句),应该名之为“声律诗”。

(节选自施蛰存《唐诗百话》)

A.①③

B.①④

C.②③D.②④

语文试卷第1页(共8页)

语文试卷第2页(共8页)

同课章节目录