3.4 力的合成与分解 基于核心素养的高中物理教学设计

文档属性

| 名称 | 3.4 力的合成与分解 基于核心素养的高中物理教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 83.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-20 10:55:35 | ||

图片预览

文档简介

基于核心素养的《力的合成与分解》教学设计

一、 教学内容分析

1.教材安排及地位

新人教版教材《力的合成与分解》这一课题安排在第三章第四节中,教材通过实验探究 力的合成与分解遵循平行四边形。本节课包含了一个重要的物理思想——等效替代,两个概 念——合力与分力,一个规则——平行四边形定则,一个技能——力的合成与分解。本节课 上承重力、弹力、摩擦力三个概念,以及力的合成这一技能;下接共点力的平衡问题,作为 动力学分析的基本技能之一,在整个力学知识体系中占有基础性地位。

2.课标要求及理解

2017 年新课标要求“通过实验,了解力的合成与分解,知道矢量和标量 ”。力的合成与 分解是一个工具,新课标要求应用物理知识解决具体问题应结合具体的实际情景。因此在本 节教学中,给学生提供大量实际情景,让学生认识力的分解,培养学生的“物理观念 ”。让 学生在实际情境中解决物理问题,形成把情景与知识相关联的意识,培养学生的“科学思维 ”。 通过等效替代思想的形成培养学生的科学抽象思维能力,通过力的合成与分解培养学生运用 物理知识解决具体问题的能力。

二、 学生情况分析

1.学习特点

本节课面向对象是高一学生,记忆以有意记忆为主,能注意在理解的基础上记忆。此外 初步完成从具体思维为主到抽象思维为主的过渡。因此在教学中需要注意结合已有知识让学 生进行“有意义的学习 ”,不仅让学生学会力的合成与分解,更要让学生理解为什么要进行力 的合成与分解;此外通过图片、视频、实物让学生融入实际情景,在实际情景中的生活问题 升华为物理问题,培养学生的物理建模能力,培养学生的抽象思维。

2.知识准备

学生已学习了共点力、二力平衡以及力的合成,知道平行四边形定则,会画力的图示, 熟悉平行四边形的几何特点,具备相关的知识基础,学生能够比较容易的认识力的合成与分 解。而力的合成与分解是一个工具,关键在于应用物理知识解决具体问题。

3.前概念

根据相关文献以及教学实践得知,学生往往存在两个前概念。前概念 1:认为分力一定

1

小于合力;前概念 2:认为斜面上的物体的重力可以分解为对斜面的压力以及一个下滑力。

三、重、难点任务分析

重点:知道力的合成与分解,能够利用力的分解来解释生活中的现象; 难点:理解确定分力的方向的方法。

四、教学目标设计

核心素养 具体描述 学科核心素 养的水平

物理观念 认识力的合成与分解; 能灵活应用力的合成与分解来解释生活中的现象; 2 5

科学思维 在解释引桥的例子中,能够将现实问题抽象成为物理模型, 结合推理、论证,多角度解释为什么引桥要建这么长; 5

科学探究 在探究力的合成遵循什么定则时,能选用合适器材获得实 验数据,分析数据找出其中规律,形成合理的结论; 4

科学态度与 责任 在应用中引入郑和下西洋,培养学生民族自豪感,并倡导 STEAM 教育,培养学生的科学态度与责任。 3

五、教学媒体设计

1.设计依据及意图

新课标要求应用物理知识解决具体问题应结合具体的实际情景。故本节课采用大量图片 视频增强学生的感性认知,采用多个实验让学生亲身体验,为学生创造实际情况,在实际生 活中解决物理问题。

新课标要求重视学生的科学探究能力的培养和信息技术的应用,因此本节课引入 dislab 传感器让学生更直观地理解力的合成与分解,突出教学重点,突破难点。

2.具体媒体需求

PPT 课件、电脑、实物展台、dislab 传感器(朗威斜面上重力分解仪、数据采集器、专 用电脑软件)、逆风行车(小车、船帆、吹风筒)

2

六、教学过程设计

(一)引入

n 设计意图

教育心理学家认为学习一个新的概念,最好制造认知冲突,在冲突的引发和解决的过程, 学生会快速构建新的知识体系。因此在新课引入中制造认知冲突,增加感性认识、激发兴趣、 引入课题。

n 活动设计

环节 师生活动 实施说明

引入 课题 【解决生活中的难题】 汽车抛锚挡住路口,如何移走汽车?视频 播放视频前放学生思考有什么方法 可以移动汽车。 一只手指就能够移动汽车,引发学生 的兴趣。

(二)建立新概念

n 设计意图

教育学家杜威强调做中学,让学生通过探究了解力的合成与分解遵循平行四边形定则。

n 活动设计

环节 师生活动 实施说明

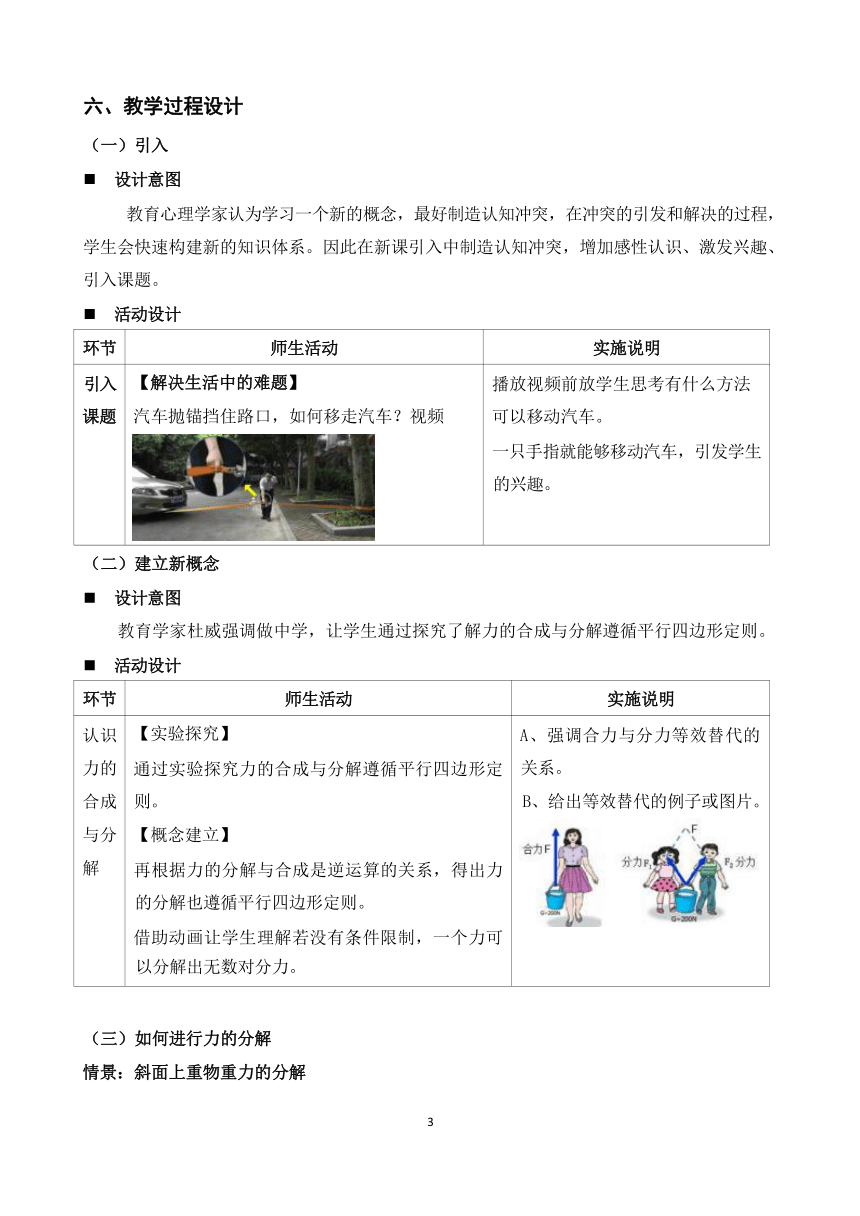

认识 力的 合成 与分 解 【实验探究】 通过实验探究力的合成与分解遵循平行四边形定 则。 【概念建立】 再根据力的分解与合成是逆运算的关系,得出力 的分解也遵循平行四边形定则。 借助动画让学生理解若没有条件限制,一个力可 以分解出无数对分力。 A、强调合力与分力等效替代的 关系。 B、给出等效替代的例子或图片。

(三)如何进行力的分解

情景:斜面上重物重力的分解

3

n 设计意图

同样从身边的熟悉的事物入手,在熟悉的情境中解决新的问题,从而习得力的分解这一 技能。让学生从多角度探究当坡度变大,重力沿斜面方向分力的变化情况,锻炼学生的科学 思维。

n 活动设计

环节 师生活动 实施说明

如何 进行 力的 分解 【问题二】为什么引桥要建这么长? 利用学生熟悉的引桥为例切入主 题,提供具体数字,让学生深切感 受到引桥很长,激发学习热情。

【建立物理模型】 让学生思考,利用追问的方式引导学生建立物理 模型,把引桥抽象为斜面。 2017 年版本新课标四大学科核心 素养第二条科学思维第一项就强 调模型构建,因此应在平时课堂 中,让学生接触建模过程,培养建 模能力。

【反思】哪一种分解方法更好? 通过学生讨论,让学生深入思考为 什么重力要分解成沿着斜面方向 以及垂直斜面方向。由于静止在斜 面上的物体除重力外还受到摩擦 力和支持力,甲的分解方式能够构 建出两对平衡力,更方便分析问 题,培养学生的元认知人能力。

【活动二】 分析随着角度 θ变大(0~90 °),F1 、F2 大小的变 化。 通过多种方法进行探究。 让学生从多角度探究问题,培养学 生的科学推理、科学论证、质疑创 新等科学思维,并让学生体验科学 探究的过程。

4

【讨论】 1.静止在斜面上的物体是否受到 F支、f、F1、F2、G 五 个力?( F1、F2 为 G 的分力) 2.可否说 F2 是重物 A 对斜面 B 的压力? 这两个问题是部分学生存在的错 误的前概念,让学生自行讨论,必 要时可以采用苏格拉底式的产婆 术追问让学生扭转概念。

(四)力的分解的应用

n 设计意图

物理来源于生活,更要能走向社会。让学生解释引入实验,前后呼应。再根据力的分解 的原理,解释 2008 年大雪灾,呼吁学生关注社会;再利用小力分解出大力解决生活中的难题。 新课标要求要对学生进行评价,学习完力的分解,利用习题评价学生学得如何。

n 活动设计

环节 师生活动 实施说明

力的 分解 应用 【解释引入实验】 【活动三】算一算 让学生计算当角度为 89.9 ° 时,绳子的拉力 T。 【拓展】让学生解释 2008 年大雪灾,很多高 压线被拉断,电线塔被拉倒的原因。 让学生认识只要角度合适,小力可以 分解出大力,破除合力大于分力的前 概念。让学生对比钩码重力与分解出 来的绳子拉力,直观对比强化分力能 够大于合力的观念,转变前概念。 同一原理,让学生在不同的情境中体 验,帮助学生内化力的分解这一技 能。

(五)课后作业

n 设计意图

新课标要求,理解科学 ·技术 ·社会 ·环境(STSE)的关系基础上逐渐形成的对科学和 技术应有的正确态度以及责任感,进一步逐渐形成“科学态度与责任 ”。

让学生课后动手亲身体验力的分解,通过制作小船,体现 STEAM 教育理念。向学生介绍 中华民族的航海英雄,激发学生的民族自豪感,培养学生的爱国之情以及科学态度与责任感。

5

n 活动设计

环节 师生活动 实施说明

STEAM—— 逆风行舟 【思考题】 郑和船队远航时,在遇到逆风时,船员们转动 船帆,使船帆与风向成一定角度,便可逆风行驶。 请分析逆风行舟的原理; 请同学们课后制作一艘能够逆风行驶的小船, 并上网查询有关郑和下西洋的知识。 若学生程度好,可以直接 解释,若学生暂时接受不 了,可以用直尺与三角板 演示,再进一步解释其中 的原理。 让学生课后制作小船,培 养学生动手能力,促进 STEAM 教育。 适当向学生介绍郑和下西 洋的历史,培养学生的爱 国之情。

八、教学反思

1.亮点

(1)确立四维教学目标,培养学科核心素养

依据 2017 年版新课标,注重学科核心素养的培养。特依据核心素养的四个方面——物理 观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任,制定本节课的教学目标,同时根据新课标学 科核心素养的水平划分,详细制定本节课中各个素养要达到的等级,作为本教学设计的依据。

例如科学思维要求达到第 5 水平,即能够将现实问题抽象成为物理模型,结合推理、论 证,多角度解释实际生活中的现象,这作为本节课的教学难点。在“ 问题二 ”教学环节中, 将引桥抽象为斜面,培养学生的物理建模能力;通过三种方法探究坡度变大,重力沿斜面方 向的分力变大,培养学生多角度解释实际生活中的现象的能力,从而锻炼学生的科学思维。

又如物理观念中“能灵活应用力的分解来解释生活中的现象 ”,也是第 5 水平要求,作为 本节课的教学重点。本节课结合多个具体的实际情景,如“斜拉桥索塔 ”、“引桥 ”、“2008 年大雪灾 ”、“一指拉动汽车 ”、“郑和下西洋 ”等,让学生在具体情境中应用力的分解进 行解释,并进一步让学生反思为什么这么分解,让学生能从更深层次——方法论层面掌握力 的分解,从而突出教学重点。

(2)创新实验

6

本节课的通过自创的“一只手指拉动汽车 ”实验,学生认为拉不动,结果却可以,制造 学生的认知冲突,从而激发学生学习兴趣,引入课堂。

(3)融入 STEAM 理念

在本节课最后的逆风行驶的小舟中,需要综合应用到力的分解的知识(科学S)、制作过 程中则需要运用技术 T 与工程学 E、对小船进行美化的过程中需要运用到艺术 A、计算一个最 佳的角度会利用到数学知识 M。

2.需要注意的地方

本节课教学内容多,探究次数多,教师要把握好教学的时间,以免超时。此外,引导学 生解释各种现象,若学生无法解释,应当做好引导,让学生习得分析的方法,明白怎么分解 以及为什么分解,而不仅仅满足于知道力的分解这一概念。

7

一、 教学内容分析

1.教材安排及地位

新人教版教材《力的合成与分解》这一课题安排在第三章第四节中,教材通过实验探究 力的合成与分解遵循平行四边形。本节课包含了一个重要的物理思想——等效替代,两个概 念——合力与分力,一个规则——平行四边形定则,一个技能——力的合成与分解。本节课 上承重力、弹力、摩擦力三个概念,以及力的合成这一技能;下接共点力的平衡问题,作为 动力学分析的基本技能之一,在整个力学知识体系中占有基础性地位。

2.课标要求及理解

2017 年新课标要求“通过实验,了解力的合成与分解,知道矢量和标量 ”。力的合成与 分解是一个工具,新课标要求应用物理知识解决具体问题应结合具体的实际情景。因此在本 节教学中,给学生提供大量实际情景,让学生认识力的分解,培养学生的“物理观念 ”。让 学生在实际情境中解决物理问题,形成把情景与知识相关联的意识,培养学生的“科学思维 ”。 通过等效替代思想的形成培养学生的科学抽象思维能力,通过力的合成与分解培养学生运用 物理知识解决具体问题的能力。

二、 学生情况分析

1.学习特点

本节课面向对象是高一学生,记忆以有意记忆为主,能注意在理解的基础上记忆。此外 初步完成从具体思维为主到抽象思维为主的过渡。因此在教学中需要注意结合已有知识让学 生进行“有意义的学习 ”,不仅让学生学会力的合成与分解,更要让学生理解为什么要进行力 的合成与分解;此外通过图片、视频、实物让学生融入实际情景,在实际情景中的生活问题 升华为物理问题,培养学生的物理建模能力,培养学生的抽象思维。

2.知识准备

学生已学习了共点力、二力平衡以及力的合成,知道平行四边形定则,会画力的图示, 熟悉平行四边形的几何特点,具备相关的知识基础,学生能够比较容易的认识力的合成与分 解。而力的合成与分解是一个工具,关键在于应用物理知识解决具体问题。

3.前概念

根据相关文献以及教学实践得知,学生往往存在两个前概念。前概念 1:认为分力一定

1

小于合力;前概念 2:认为斜面上的物体的重力可以分解为对斜面的压力以及一个下滑力。

三、重、难点任务分析

重点:知道力的合成与分解,能够利用力的分解来解释生活中的现象; 难点:理解确定分力的方向的方法。

四、教学目标设计

核心素养 具体描述 学科核心素 养的水平

物理观念 认识力的合成与分解; 能灵活应用力的合成与分解来解释生活中的现象; 2 5

科学思维 在解释引桥的例子中,能够将现实问题抽象成为物理模型, 结合推理、论证,多角度解释为什么引桥要建这么长; 5

科学探究 在探究力的合成遵循什么定则时,能选用合适器材获得实 验数据,分析数据找出其中规律,形成合理的结论; 4

科学态度与 责任 在应用中引入郑和下西洋,培养学生民族自豪感,并倡导 STEAM 教育,培养学生的科学态度与责任。 3

五、教学媒体设计

1.设计依据及意图

新课标要求应用物理知识解决具体问题应结合具体的实际情景。故本节课采用大量图片 视频增强学生的感性认知,采用多个实验让学生亲身体验,为学生创造实际情况,在实际生 活中解决物理问题。

新课标要求重视学生的科学探究能力的培养和信息技术的应用,因此本节课引入 dislab 传感器让学生更直观地理解力的合成与分解,突出教学重点,突破难点。

2.具体媒体需求

PPT 课件、电脑、实物展台、dislab 传感器(朗威斜面上重力分解仪、数据采集器、专 用电脑软件)、逆风行车(小车、船帆、吹风筒)

2

六、教学过程设计

(一)引入

n 设计意图

教育心理学家认为学习一个新的概念,最好制造认知冲突,在冲突的引发和解决的过程, 学生会快速构建新的知识体系。因此在新课引入中制造认知冲突,增加感性认识、激发兴趣、 引入课题。

n 活动设计

环节 师生活动 实施说明

引入 课题 【解决生活中的难题】 汽车抛锚挡住路口,如何移走汽车?视频 播放视频前放学生思考有什么方法 可以移动汽车。 一只手指就能够移动汽车,引发学生 的兴趣。

(二)建立新概念

n 设计意图

教育学家杜威强调做中学,让学生通过探究了解力的合成与分解遵循平行四边形定则。

n 活动设计

环节 师生活动 实施说明

认识 力的 合成 与分 解 【实验探究】 通过实验探究力的合成与分解遵循平行四边形定 则。 【概念建立】 再根据力的分解与合成是逆运算的关系,得出力 的分解也遵循平行四边形定则。 借助动画让学生理解若没有条件限制,一个力可 以分解出无数对分力。 A、强调合力与分力等效替代的 关系。 B、给出等效替代的例子或图片。

(三)如何进行力的分解

情景:斜面上重物重力的分解

3

n 设计意图

同样从身边的熟悉的事物入手,在熟悉的情境中解决新的问题,从而习得力的分解这一 技能。让学生从多角度探究当坡度变大,重力沿斜面方向分力的变化情况,锻炼学生的科学 思维。

n 活动设计

环节 师生活动 实施说明

如何 进行 力的 分解 【问题二】为什么引桥要建这么长? 利用学生熟悉的引桥为例切入主 题,提供具体数字,让学生深切感 受到引桥很长,激发学习热情。

【建立物理模型】 让学生思考,利用追问的方式引导学生建立物理 模型,把引桥抽象为斜面。 2017 年版本新课标四大学科核心 素养第二条科学思维第一项就强 调模型构建,因此应在平时课堂 中,让学生接触建模过程,培养建 模能力。

【反思】哪一种分解方法更好? 通过学生讨论,让学生深入思考为 什么重力要分解成沿着斜面方向 以及垂直斜面方向。由于静止在斜 面上的物体除重力外还受到摩擦 力和支持力,甲的分解方式能够构 建出两对平衡力,更方便分析问 题,培养学生的元认知人能力。

【活动二】 分析随着角度 θ变大(0~90 °),F1 、F2 大小的变 化。 通过多种方法进行探究。 让学生从多角度探究问题,培养学 生的科学推理、科学论证、质疑创 新等科学思维,并让学生体验科学 探究的过程。

4

【讨论】 1.静止在斜面上的物体是否受到 F支、f、F1、F2、G 五 个力?( F1、F2 为 G 的分力) 2.可否说 F2 是重物 A 对斜面 B 的压力? 这两个问题是部分学生存在的错 误的前概念,让学生自行讨论,必 要时可以采用苏格拉底式的产婆 术追问让学生扭转概念。

(四)力的分解的应用

n 设计意图

物理来源于生活,更要能走向社会。让学生解释引入实验,前后呼应。再根据力的分解 的原理,解释 2008 年大雪灾,呼吁学生关注社会;再利用小力分解出大力解决生活中的难题。 新课标要求要对学生进行评价,学习完力的分解,利用习题评价学生学得如何。

n 活动设计

环节 师生活动 实施说明

力的 分解 应用 【解释引入实验】 【活动三】算一算 让学生计算当角度为 89.9 ° 时,绳子的拉力 T。 【拓展】让学生解释 2008 年大雪灾,很多高 压线被拉断,电线塔被拉倒的原因。 让学生认识只要角度合适,小力可以 分解出大力,破除合力大于分力的前 概念。让学生对比钩码重力与分解出 来的绳子拉力,直观对比强化分力能 够大于合力的观念,转变前概念。 同一原理,让学生在不同的情境中体 验,帮助学生内化力的分解这一技 能。

(五)课后作业

n 设计意图

新课标要求,理解科学 ·技术 ·社会 ·环境(STSE)的关系基础上逐渐形成的对科学和 技术应有的正确态度以及责任感,进一步逐渐形成“科学态度与责任 ”。

让学生课后动手亲身体验力的分解,通过制作小船,体现 STEAM 教育理念。向学生介绍 中华民族的航海英雄,激发学生的民族自豪感,培养学生的爱国之情以及科学态度与责任感。

5

n 活动设计

环节 师生活动 实施说明

STEAM—— 逆风行舟 【思考题】 郑和船队远航时,在遇到逆风时,船员们转动 船帆,使船帆与风向成一定角度,便可逆风行驶。 请分析逆风行舟的原理; 请同学们课后制作一艘能够逆风行驶的小船, 并上网查询有关郑和下西洋的知识。 若学生程度好,可以直接 解释,若学生暂时接受不 了,可以用直尺与三角板 演示,再进一步解释其中 的原理。 让学生课后制作小船,培 养学生动手能力,促进 STEAM 教育。 适当向学生介绍郑和下西 洋的历史,培养学生的爱 国之情。

八、教学反思

1.亮点

(1)确立四维教学目标,培养学科核心素养

依据 2017 年版新课标,注重学科核心素养的培养。特依据核心素养的四个方面——物理 观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任,制定本节课的教学目标,同时根据新课标学 科核心素养的水平划分,详细制定本节课中各个素养要达到的等级,作为本教学设计的依据。

例如科学思维要求达到第 5 水平,即能够将现实问题抽象成为物理模型,结合推理、论 证,多角度解释实际生活中的现象,这作为本节课的教学难点。在“ 问题二 ”教学环节中, 将引桥抽象为斜面,培养学生的物理建模能力;通过三种方法探究坡度变大,重力沿斜面方 向的分力变大,培养学生多角度解释实际生活中的现象的能力,从而锻炼学生的科学思维。

又如物理观念中“能灵活应用力的分解来解释生活中的现象 ”,也是第 5 水平要求,作为 本节课的教学重点。本节课结合多个具体的实际情景,如“斜拉桥索塔 ”、“引桥 ”、“2008 年大雪灾 ”、“一指拉动汽车 ”、“郑和下西洋 ”等,让学生在具体情境中应用力的分解进 行解释,并进一步让学生反思为什么这么分解,让学生能从更深层次——方法论层面掌握力 的分解,从而突出教学重点。

(2)创新实验

6

本节课的通过自创的“一只手指拉动汽车 ”实验,学生认为拉不动,结果却可以,制造 学生的认知冲突,从而激发学生学习兴趣,引入课堂。

(3)融入 STEAM 理念

在本节课最后的逆风行驶的小舟中,需要综合应用到力的分解的知识(科学S)、制作过 程中则需要运用技术 T 与工程学 E、对小船进行美化的过程中需要运用到艺术 A、计算一个最 佳的角度会利用到数学知识 M。

2.需要注意的地方

本节课教学内容多,探究次数多,教师要把握好教学的时间,以免超时。此外,引导学 生解释各种现象,若学生无法解释,应当做好引导,让学生习得分析的方法,明白怎么分解 以及为什么分解,而不仅仅满足于知道力的分解这一概念。

7