古诗词诵读《拟行路难》课件(共21张PPT)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《拟行路难》课件(共21张PPT)统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-20 13:04:35 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

拟行路难

壹

了解鲍照及本诗的写作背景。

贰

明确这首诗写了什么内容。建构诗眼题解题策略。

叁

掌握作者抒情常用的手法,感受作者在逆境中的抗争精神,培养抗挫折能力。

素养目标

作者简介

春日忆李白

【唐】 杜 甫

白也诗无敌,飘然思不群。

清新庾开府,俊逸鲍参军。

渭北春天树,江东日暮云。

何时一尊酒,重与细论文。

李白的诗作既有庾信诗作的清新之气,也有鲍照作品那种俊逸之风。

注:庾开府指庾信,在北周官至骠骑大将军、开府仪同三司(司马、司徒、司空。

鲍参军:指鲍照。南朝宋时任荆州前军参军,世称鲍参军。

鲍照

庾信

作者简介

鲍照(约414—466),字明远,东海(今山东郯城)人,南朝宋文学家;与庾信并称“鲍庾”(或“南照北信”);与谢灵运、颜延之并称为“元嘉三大家”。

鲍照出身寒微,自称“家世贫贱”,擅长写乐府诗,闻名于世,但空有一腔才华,不被朝廷重用,终生不得志,最后死在战乱中。

其诗气骨劲健,语言精练,词采华丽,常表现慷慨不平的思想情感。钟嵘为之叹道:“才秀人微,故取湮当代!”(《诗品》)门阀制度像大山一样压在鲍照身上,促使他把无比巨大的愤懑不平之气化作《拟行路难》这样的诗篇。

知识链接

门阀制度封建等级制中的一种特殊形式。形成于东汉,魏晋南北朝时盛行。中国古代官宦人家的大门外有两根柱子,左边的称“阀”,右边的叫“阅”,用来张贴功状。后世把世代为官的人家称为阀阅、门阀世族、士族。汉武帝时“独尊儒术”,官僚多以经术起家且他们门生故吏遍天下,形成一股社会力量。其后代承家学而累世为官,到东汉中叶便有了世代官宦的大姓豪族。隋唐时期,为了巩固国家政权,当政者大力打击门阀士族,为提拔寒门之士,而采用科举制度,科举的兴起,促使了门阀制度的没落。

门

阀

制

度

写作背景

魏晋南北朝的文人社会

鲍照生活在魏晋南北朝时期,这个时期实行门阀制度,造成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。门阀制度阻塞了寒士的仕进之路,一些才高的寒士自然心怀不平。这些反映在文学作品中,就成为这个时期文学的一个特色。

门阀制度像大山一样压在鲍照身上,促使他把无比巨大的愤懑不平之气化作《拟行路难》这样的诗篇。

题目解读

行路难,乐府杂曲歌辞名,《乐府解题》说《行路难》多言“仕路艰难及离别伤感之意”。

拟行路难,为乐府组诗名。歌咏人世的种种忧患,寄寓悲愤。

诗文研读

拟行路难(其四)

鲍照

泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁?

酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

诗文研读

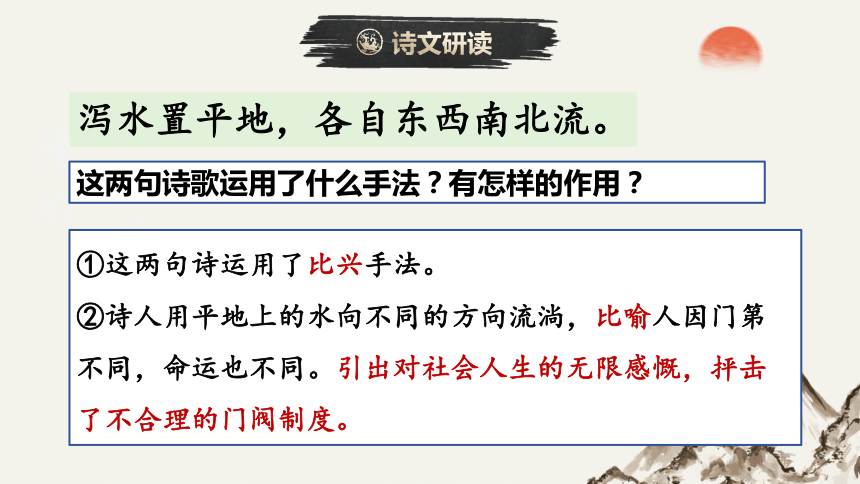

这两句诗歌运用了什么手法?有怎样的作用?

①这两句诗运用了比兴手法。

②诗人用平地上的水向不同的方向流淌,比喻人因门第不同,命运也不同。引出对社会人生的无限感慨,抨击了不合理的门阀制度。

泻水置平地,各自东西南北流。

素养目标

思考:“泻水置平地,各自东西南北流”与命运有何关系呢?

水的流散

也可做官

由于地势高低不同

门第高下

生在寒门

一辈子潦倒下沉

生在世族

就算无才

素养目标

全诗的核心情感:

本句中“愁”的具体表现:

“愁”的原因:

愁

行叹、复坐

“人生亦有命”(南北朝时期被门阀士族操控的“九品中正制”选士)

人生亦有命,安能行叹复坐愁?

素养目标

①诗人借酒来慰藉失去平衡的心态,然而举杯消愁愁更愁,就连借以倾吐心中悲愤的《行路难》歌声,也因“举杯”而“断绝”了。

②运用细节描写,“酌酒”“举杯”“歌路难”等动作描写,以精炼的笔法,生动形象地刻画出诗人悲怆难抑的情态。

③“断绝”一语双关,既指表面上作者因饮酒无法歌唱《行路难》,也指作者已然醒悟,一味的哀叹命运,抱怨眼前“行路难”的处境对现实没有任何帮助,远不如“举杯”更能慰藉作者内心,浇灭作者愁绪。表达作者对现实境遇无能为力的苦闷。

④在此基础之上,与后文“吞声”“不敢言”相呼应。

酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

素养目标

Q:既然明白了道理,在行动上也停止再唱《行路难》,但为何还要说出“心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言”的话来?

①第七句作者吐出真情:“心非木石岂无感”,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。

②第八句却是一声低沉的哀叹:“吞声踯躅不敢言!”到了嘴边的呼喊,却突然“吞声”强忍,“踯躅”克制住了。

③作者巧妙运用运用对比手法,诗情的跌宕,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态描写得淋漓尽致。

心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

素养目标

作者情感由“屈从”到“不平”再到“认命”到“借酒浇愁,唱歌断愁”再到“无可奈何”。整首诗塑造了一位满怀郁结,举杯消愁却大放悲声、忍辱负重而又悲怆难抑的诗人形象。

泻水兴愁

行叹坐愁

酌酒消愁

悲歌断愁

命

知命

认命

抗命

认命

吞声咽愁

→

→

→

→

→

愁

梳理情感变化,感受诗人形象

素养目标

诗人在愁什么/为何而愁 (请用诗中字眼回答)

指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭际。

联系社会背景:门阀士族,造成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。门阀制度阻塞了寒士的仕进之路。

泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁?

“命”指什么?

课后小练

诗人以泻水流淌这一自然现象起兴,引发出作者门阀制度重压下命运不公、怀才不遇的愁苦心情,表达了深感世路艰难激发起的愤慨不平之情。全诗突出一个“愁”字。所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为断愁,不敢言者更添愁。正如沈德潜所说,此诗“妙在不曾说破,读之自然生愁”。

课后小练

【情境默写】

(1)鲍照在《拟行路难(其四)》中表达人生苦乐自有命,怎么能成天自怨自艾的思想的两句是“________________,________________”。

(2)《拟行路难(其四)》中运用反问语气表现鲍照忍辱负重、矛盾痛苦的两句是“________________?________________”。

(3)鲍照的《拟行路难(其四)》开头用比喻的手法对当时“门第决定人生”这一古代的血统论发出愤怒的控诉的两句诗是“__________,__________”。

(4)“抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。”平添的几分酒意反而更激起了愁海的狂澜,在鲍照的《拟行路难(其四)》中,描写诗人举杯驱愁却大放悲声的诗句是:“________________,________________”。

人生亦有命 安能行叹复坐愁

心非木石岂无感 吞声踯躅不敢言

泻水置平地 各自东西南北流

酌酒以自宽 举杯断绝歌《路难》

课后小练

2.下列对《拟行路难(其四)》中诗句的理解不正确的一项是( )

A.《拟行路难(其四)》是鲍照的寄寓悲愤之作,诗人用泻水流淌这一现象比兴,引出对社会人生的无限感慨。B.“泻水置平地,各自东西南北流”是有名的比喻,水的流向各不相同,带有偶然性,但四面流散却是必然的。C.“酌酒”“吞声”“踯躅”“不敢”等词,足见诗人所忧的是些情感琐事。D.“心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言”是本诗的名句,写出了底层人士及千千万万不得志者的内心痛苦。

解析:“忧的是些情感琐事”错误,应是关乎人生命运的事情。

C

课后小练

3.比较理解:

行路难(其一)

李白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然!

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

《拟行路难》和李白的《行路难》在表现手法、内容和情感上有何异同?

课后小练

相同点:

①表现手法相似

都采用了比兴的表现手法。“泻水置平地,各自东西南北流”,把水的流向的不同比作人生的贵贱穷达的不同。“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”则是把宦途比作行路的艰难。

②内容上都抒写怀才不遇。

不同点:

情感:李诗高昂向上,鲍诗却忍气吞声,徘徊辗转,愁情无以释怀。

鲍诗的诗歌,有对命运的抗争,但也是无力的表达,最后“吞声踯躅不敢言”流露出对现实的无奈和痛苦。

李诗虽有表达壮志难酬的苦闷,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”, 表现了一种积极的追求、乐观的自信和顽强坚持理想的品格。

拟行路难

拟行路难

壹

了解鲍照及本诗的写作背景。

贰

明确这首诗写了什么内容。建构诗眼题解题策略。

叁

掌握作者抒情常用的手法,感受作者在逆境中的抗争精神,培养抗挫折能力。

素养目标

作者简介

春日忆李白

【唐】 杜 甫

白也诗无敌,飘然思不群。

清新庾开府,俊逸鲍参军。

渭北春天树,江东日暮云。

何时一尊酒,重与细论文。

李白的诗作既有庾信诗作的清新之气,也有鲍照作品那种俊逸之风。

注:庾开府指庾信,在北周官至骠骑大将军、开府仪同三司(司马、司徒、司空。

鲍参军:指鲍照。南朝宋时任荆州前军参军,世称鲍参军。

鲍照

庾信

作者简介

鲍照(约414—466),字明远,东海(今山东郯城)人,南朝宋文学家;与庾信并称“鲍庾”(或“南照北信”);与谢灵运、颜延之并称为“元嘉三大家”。

鲍照出身寒微,自称“家世贫贱”,擅长写乐府诗,闻名于世,但空有一腔才华,不被朝廷重用,终生不得志,最后死在战乱中。

其诗气骨劲健,语言精练,词采华丽,常表现慷慨不平的思想情感。钟嵘为之叹道:“才秀人微,故取湮当代!”(《诗品》)门阀制度像大山一样压在鲍照身上,促使他把无比巨大的愤懑不平之气化作《拟行路难》这样的诗篇。

知识链接

门阀制度封建等级制中的一种特殊形式。形成于东汉,魏晋南北朝时盛行。中国古代官宦人家的大门外有两根柱子,左边的称“阀”,右边的叫“阅”,用来张贴功状。后世把世代为官的人家称为阀阅、门阀世族、士族。汉武帝时“独尊儒术”,官僚多以经术起家且他们门生故吏遍天下,形成一股社会力量。其后代承家学而累世为官,到东汉中叶便有了世代官宦的大姓豪族。隋唐时期,为了巩固国家政权,当政者大力打击门阀士族,为提拔寒门之士,而采用科举制度,科举的兴起,促使了门阀制度的没落。

门

阀

制

度

写作背景

魏晋南北朝的文人社会

鲍照生活在魏晋南北朝时期,这个时期实行门阀制度,造成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。门阀制度阻塞了寒士的仕进之路,一些才高的寒士自然心怀不平。这些反映在文学作品中,就成为这个时期文学的一个特色。

门阀制度像大山一样压在鲍照身上,促使他把无比巨大的愤懑不平之气化作《拟行路难》这样的诗篇。

题目解读

行路难,乐府杂曲歌辞名,《乐府解题》说《行路难》多言“仕路艰难及离别伤感之意”。

拟行路难,为乐府组诗名。歌咏人世的种种忧患,寄寓悲愤。

诗文研读

拟行路难(其四)

鲍照

泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁?

酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

诗文研读

这两句诗歌运用了什么手法?有怎样的作用?

①这两句诗运用了比兴手法。

②诗人用平地上的水向不同的方向流淌,比喻人因门第不同,命运也不同。引出对社会人生的无限感慨,抨击了不合理的门阀制度。

泻水置平地,各自东西南北流。

素养目标

思考:“泻水置平地,各自东西南北流”与命运有何关系呢?

水的流散

也可做官

由于地势高低不同

门第高下

生在寒门

一辈子潦倒下沉

生在世族

就算无才

素养目标

全诗的核心情感:

本句中“愁”的具体表现:

“愁”的原因:

愁

行叹、复坐

“人生亦有命”(南北朝时期被门阀士族操控的“九品中正制”选士)

人生亦有命,安能行叹复坐愁?

素养目标

①诗人借酒来慰藉失去平衡的心态,然而举杯消愁愁更愁,就连借以倾吐心中悲愤的《行路难》歌声,也因“举杯”而“断绝”了。

②运用细节描写,“酌酒”“举杯”“歌路难”等动作描写,以精炼的笔法,生动形象地刻画出诗人悲怆难抑的情态。

③“断绝”一语双关,既指表面上作者因饮酒无法歌唱《行路难》,也指作者已然醒悟,一味的哀叹命运,抱怨眼前“行路难”的处境对现实没有任何帮助,远不如“举杯”更能慰藉作者内心,浇灭作者愁绪。表达作者对现实境遇无能为力的苦闷。

④在此基础之上,与后文“吞声”“不敢言”相呼应。

酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

素养目标

Q:既然明白了道理,在行动上也停止再唱《行路难》,但为何还要说出“心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言”的话来?

①第七句作者吐出真情:“心非木石岂无感”,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。

②第八句却是一声低沉的哀叹:“吞声踯躅不敢言!”到了嘴边的呼喊,却突然“吞声”强忍,“踯躅”克制住了。

③作者巧妙运用运用对比手法,诗情的跌宕,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态描写得淋漓尽致。

心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

素养目标

作者情感由“屈从”到“不平”再到“认命”到“借酒浇愁,唱歌断愁”再到“无可奈何”。整首诗塑造了一位满怀郁结,举杯消愁却大放悲声、忍辱负重而又悲怆难抑的诗人形象。

泻水兴愁

行叹坐愁

酌酒消愁

悲歌断愁

命

知命

认命

抗命

认命

吞声咽愁

→

→

→

→

→

愁

梳理情感变化,感受诗人形象

素养目标

诗人在愁什么/为何而愁 (请用诗中字眼回答)

指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭际。

联系社会背景:门阀士族,造成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。门阀制度阻塞了寒士的仕进之路。

泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁?

“命”指什么?

课后小练

诗人以泻水流淌这一自然现象起兴,引发出作者门阀制度重压下命运不公、怀才不遇的愁苦心情,表达了深感世路艰难激发起的愤慨不平之情。全诗突出一个“愁”字。所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为断愁,不敢言者更添愁。正如沈德潜所说,此诗“妙在不曾说破,读之自然生愁”。

课后小练

【情境默写】

(1)鲍照在《拟行路难(其四)》中表达人生苦乐自有命,怎么能成天自怨自艾的思想的两句是“________________,________________”。

(2)《拟行路难(其四)》中运用反问语气表现鲍照忍辱负重、矛盾痛苦的两句是“________________?________________”。

(3)鲍照的《拟行路难(其四)》开头用比喻的手法对当时“门第决定人生”这一古代的血统论发出愤怒的控诉的两句诗是“__________,__________”。

(4)“抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。”平添的几分酒意反而更激起了愁海的狂澜,在鲍照的《拟行路难(其四)》中,描写诗人举杯驱愁却大放悲声的诗句是:“________________,________________”。

人生亦有命 安能行叹复坐愁

心非木石岂无感 吞声踯躅不敢言

泻水置平地 各自东西南北流

酌酒以自宽 举杯断绝歌《路难》

课后小练

2.下列对《拟行路难(其四)》中诗句的理解不正确的一项是( )

A.《拟行路难(其四)》是鲍照的寄寓悲愤之作,诗人用泻水流淌这一现象比兴,引出对社会人生的无限感慨。B.“泻水置平地,各自东西南北流”是有名的比喻,水的流向各不相同,带有偶然性,但四面流散却是必然的。C.“酌酒”“吞声”“踯躅”“不敢”等词,足见诗人所忧的是些情感琐事。D.“心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言”是本诗的名句,写出了底层人士及千千万万不得志者的内心痛苦。

解析:“忧的是些情感琐事”错误,应是关乎人生命运的事情。

C

课后小练

3.比较理解:

行路难(其一)

李白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然!

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

《拟行路难》和李白的《行路难》在表现手法、内容和情感上有何异同?

课后小练

相同点:

①表现手法相似

都采用了比兴的表现手法。“泻水置平地,各自东西南北流”,把水的流向的不同比作人生的贵贱穷达的不同。“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”则是把宦途比作行路的艰难。

②内容上都抒写怀才不遇。

不同点:

情感:李诗高昂向上,鲍诗却忍气吞声,徘徊辗转,愁情无以释怀。

鲍诗的诗歌,有对命运的抗争,但也是无力的表达,最后“吞声踯躅不敢言”流露出对现实的无奈和痛苦。

李诗虽有表达壮志难酬的苦闷,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”, 表现了一种积极的追求、乐观的自信和顽强坚持理想的品格。

拟行路难