第三单元 二战后的世界变化 【备考2025】中考历史一轮复习课件

文档属性

| 名称 | 第三单元 二战后的世界变化 【备考2025】中考历史一轮复习课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-20 15:42:56 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

第三单元 二战后的世界变化

第六部分 世界现代史

中考总复习历史

目 录

CONTENTS

01

考点分析

02

能力提升

考点分析

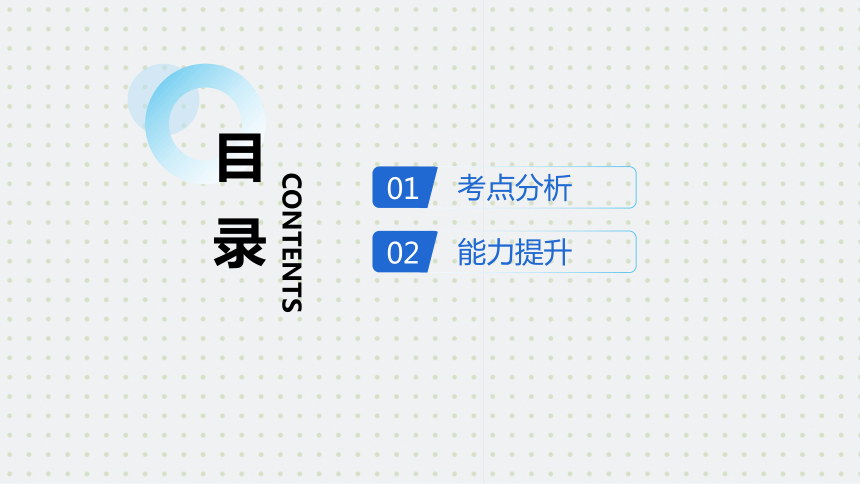

通过了解杜鲁门主义、马歇尔计划、德国分裂、“北约”与“华约”的建立,认识美苏“冷战”对峙局面的形成。(5年3考;考查要点:美苏矛盾不断升级、德国的分裂)

背景 战后,美、苏两国实力增强,国家战略的对立和社会制度的巨大差异使双方的对抗、冲突不断加剧 概念 第二次世界大战后的40多年间,以美、苏为首的两大集团之间既非战争又非和平的对峙与竞争状态 过程 阶段 概况

开始 (政治表现) 1947年3月,杜鲁门主义出台,标志着美、苏战时同盟关系正式破裂,冷战开始

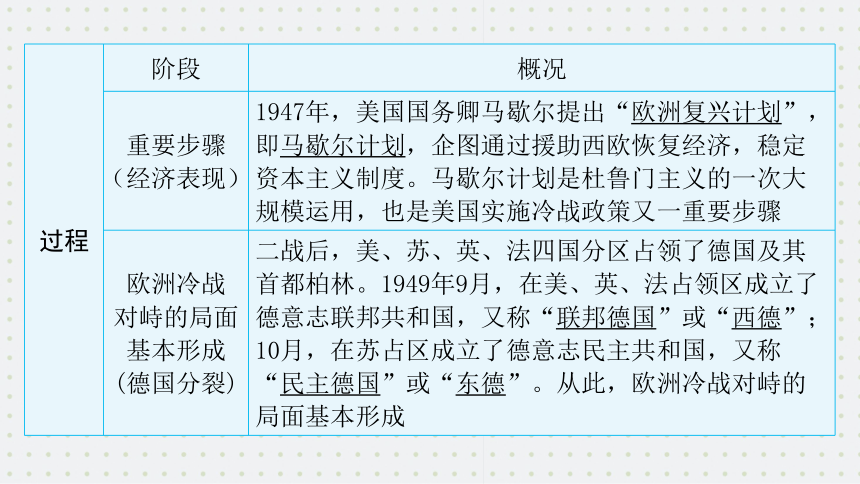

过程 阶段 概况

重要步骤 (经济表现) 1947年,美国国务卿马歇尔提出“欧洲复兴计划”,即马歇尔计划,企图通过援助西欧恢复经济,稳定资本主义制度。马歇尔计划是杜鲁门主义的一次大规模运用,也是美国实施冷战政策又一重要步骤

欧洲冷战 对峙的局面 基本形成 (德国分裂) 二战后,美、苏、英、法四国分区占领了德国及其首都柏林。1949年9月,在美、英、法占领区成立了德意志联邦共和国,又称“联邦德国”或“西德”;10月,在苏占区成立了德意志民主共和国,又称“民主德国”或“东德”。从此,欧洲冷战对峙的局面基本形成

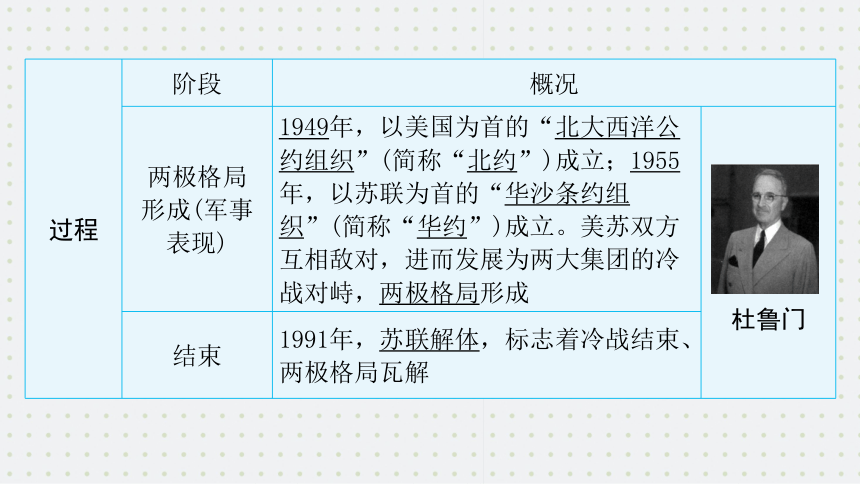

过程 阶段 概况 两极格局 形成(军事 表现) 1949年,以美国为首的“北大西洋公约组织”(简称“北约”)成立;1955年,以苏联为首的“华沙条约组织”(简称“华约”)成立。美苏双方互相敌对,进而发展为两大集团的冷战对峙,两极格局形成

杜鲁门

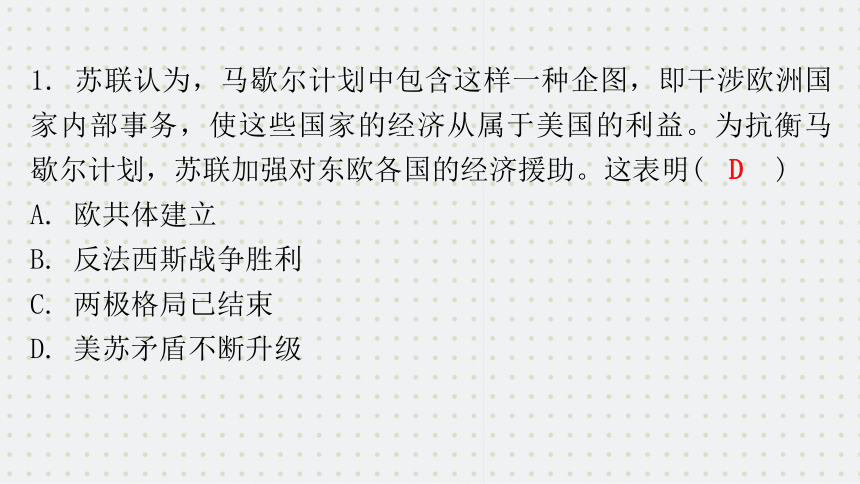

结束 1991年,苏联解体,标志着冷战结束、两极格局瓦解 1. 苏联认为,马歇尔计划中包含这样一种企图,即干涉欧洲国家内部事务,使这些国家的经济从属于美国的利益。为抗衡马歇尔计划,苏联加强对东欧各国的经济援助。这表明( )

A. 欧共体建立

B. 反法西斯战争胜利

C. 两极格局已结束

D. 美苏矛盾不断升级

D

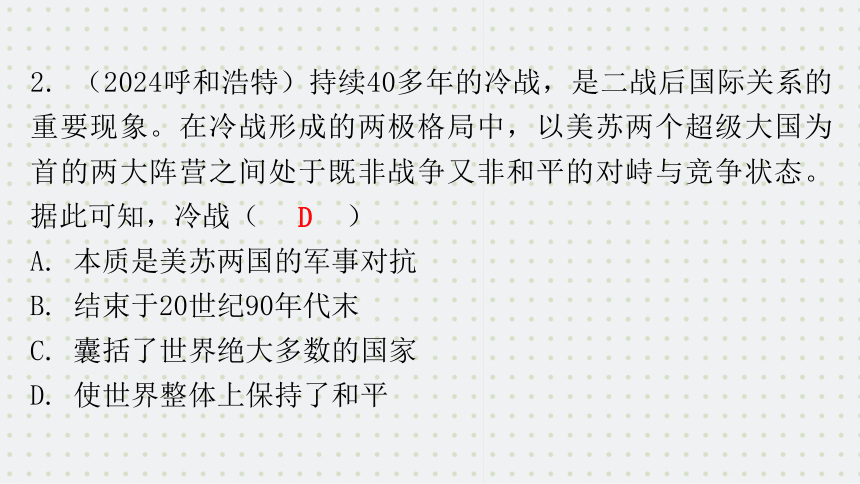

2. (2024呼和浩特)持续40多年的冷战,是二战后国际关系的重要现象。在冷战形成的两极格局中,以美苏两个超级大国为首的两大阵营之间处于既非战争又非和平的对峙与竞争状态。据此可知,冷战( )

A. 本质是美苏两国的军事对抗

B. 结束于20世纪90年代末

C. 囊括了世界绝大多数的国家

D. 使世界整体上保持了和平

D

通过了解美国和日本经济的发展,欧洲联合趋势的发展以及社会保障制度的建立,初步理解战后资本主义发展的新特点。(5年2考;考查要点:二战后日本经济的发展、欧洲的联合)

1. 欧洲的联合:

背景 二战后,随着经济的发展,西欧国家之间的联系日益密切,它们逐渐走上联合自强以提高国际地位的道路 过程 欧洲煤钢共同体(20世纪50年代初)→欧洲经济共同体、欧洲原子能共同体(1958年)→欧洲共同体,简称“欧共体”(1967年)→欧洲联盟,简称“欧盟”(1993年成立,大大加快了欧洲一体化的进程;2002年,欧盟的大多数成员国开始使用统一的货币——欧元)

欧盟旗帜

影响 (1)促进了西欧国家经济的发展和国际地位的提高

(2)逐渐消除了战争留下的积怨,实现了和解,为西欧和平发展创造了条件

(3)促使世界格局朝多极化方向发展

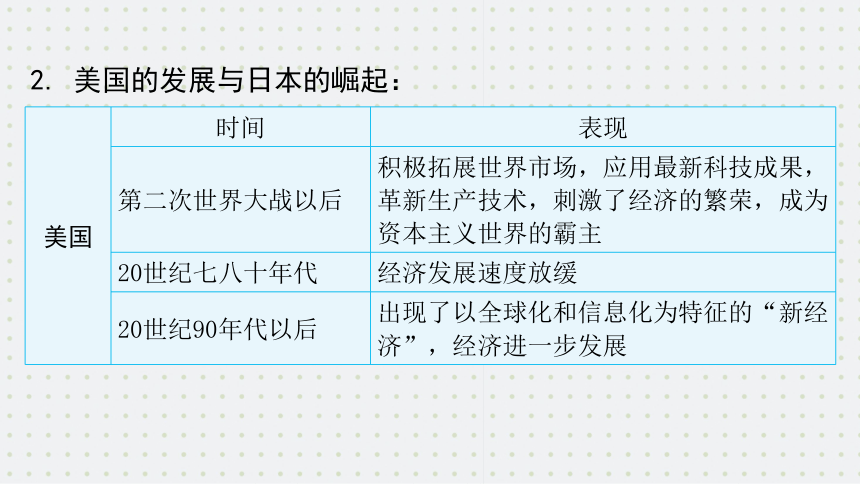

2. 美国的发展与日本的崛起:

美国 时间 表现

第二次世界大战以后 积极拓展世界市场,应用最新科技成果,革新生产技术,刺激了经济的繁荣,成为资本主义世界的霸主

20世纪七八十年代 经济发展速度放缓

20世纪90年代以后 出现了以全球化和信息化为特征的“新经济”,经济进一步发展

日本 原因 外因 二战后,美国在日本推行非军事化和民主化改革,推动日本政府颁布了“和平宪法”;冷战开始后,美国出于本国战略的需要,积极扶持日本

内因 朝鲜战争爆发后,日本获得了大量军需订单。日本政府利用当时有利的外部环境,制定适当的经济政策,大力引进先进技术,促进了经济的迅速发展

表现 1968年 日本成为资本主义世界仅次于美国的第二经济大国

20世纪七八 十年代以来 日本谋求成为政治大国的欲望日益强烈,军费开支不断增加

3. 资本主义国家社会保障制度的建立:

概况 二战后,为了缓和社会矛盾,主要资本主义国家纷纷调整政策,建立起社会保障制度。20世纪六七十年代,西方主要资本主义国家的社会保障制度进一步发展 表现 美国 罗斯福新政期间,美国颁布了《社会保障法》;20世纪50年代,美国几次修订《社会保障法》

英国 1948年,宣布建成“福利国家”

法国、联邦德国等国 宣布成为“福利国家”

4. 二战后资本主义国家的新变化:

国家的 宏观调控 (1)二战结束后,资本主义国家进行了不同程度的以市场经济为基础、以强化国家干预为核心的调整,谋求资本主义的生存发展

(2)在国际上,资本主义国家通过建立国际经济组织,加强在金融、投资和贸易等领域的国际协调,通过大国相对平等的协商,采取市场干预行动,协调利益,维护经济秩序

科学技术的 新发展展 原子能的开发利用,电子计算机的发展和互联网的建立等新的科技成果使社会发展进入“信息时代”,劳动方式日益自动化和智能化,极大地提高了社会生产力

社会结构 的新变化 (1)农业和工业的就业人口比重逐渐下降,从事服务业的人口比重增加

(2)一般不拥有生产资料但有较高的收入及可观的生活资产的“中间阶层”人数增加

“福利国家” 与社会运动 (1)20世纪80年代,美、英、法等国都不同程度地减少政府公共开支,改革社会保障制度,在提高社会效率和维护社会公平之间寻求新的平衡

(2)美国黑人民权运动迫使美国国会通过民权法案,宣布种族隔离和歧视政策为非法

(3)二战后,在妇女运动的推动下,大多数国家的妇女获得了选举权和被选举权,一些国家建立了维护妇女权益的机构

3. (2023广东)第二次世界大战后初期,美国对日本主要关心的是实现日本非军事化和政治民主化。但美国很快意识到,经济崩溃的日本不可能成为美国可利用的力量,于是开始积极扶持日本。导致美国这一变化的主要原因是( )

A.美苏冷战局面出现

B.美国“新经济”的需要

C.日本国际地位提高

D.东欧社会主义国家崛起

A

4.(2024广东)联邦德国、法国等共同体六国的工业总产值在西方世界的比重从1948年的13%升至1962年的19.8%,出口贸易总额在西方世界的比重也从1947年的11.4%增至1962年的27.6%。出现上述变化的主要原因是( )

A. 苏联解体 B. 西欧国家的联合

C. 北约建立 D. 柏林危机的解决

B

了解社会主义从一国到多国的实践,知道社会主义阵营的形成和苏联的改革,了解东欧剧变和苏联解体,认识中国特色社会主义建设的意义。(5年1考;考查要点:苏联模式的僵化)

1. 社会主义力量的壮大:

背景 二战后出现了一些社会主义国家,如东欧的民主德国、南斯拉夫、波兰等,亚洲的中国、朝鲜、越南等,拉丁美洲的古巴。社会主义力量逐渐壮大 表现 建立经济互助委员会 苏联通过经互会帮助东欧国家克服了战后经济困难,但也利用经互会将各成员国的经济纳入苏联计划经济的轨道

表现 改造东 欧国家 苏共加强了对东欧各国共产党的控制,按照苏联模式对东欧国家进行了全方位的内部改造

中苏关系 1949年,中华人民共和国成立后不久,苏联就与中国建交;1950年,中苏缔结了《中苏友好同盟互助条约》

2. 苏联的改革:

赫鲁晓夫改革 内容 (1)政治:批判斯大林个人崇拜

(2)经济:发动垦荒运动;发展饲料生产,广种玉米;取消农产品的义务交售制,改行收购制;改革工业管理体制;等等

评价 没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,并且存在严重偏差

勃列日 涅夫 改革 内容 在经济上推行“新政策”,要求加速科技进步、完善经济管理体制和加强经济刺激

评价 仍然没有从根本上突破高度集中的计划经济体制。为了同美国展开军备竞赛,苏联把科技进步的重心放在军事方面,国民经济呈现出畸形发展状态。苏联的一些重工业产品的产量居世界首位,常规武器、核武器、航天技术可以同美国抗衡,但轻工业产品和新兴产业明显落后。高投入、高消耗、低效率成为苏联经济的痼疾

戈尔巴乔夫 改革 内容 (1)实施加速经济改革的方案

(2)进行政治体制改革,放弃马克思主义指导思想,取消苏共的领导地位,实行多党制,倡导“公开性”和“政治多元化”,主动放弃党对新闻舆论的领导权

评价 经济改革方案总体效果不佳;政治体制改革的措施使人们的思想发生混乱,无政府状态蔓延,局势迅速失控。各加盟共和国的分离趋势也随之加剧

3. 东欧剧变:

原因 (1)20世纪60年代以后,东欧社会主义国家在政治上、经济上都出现严重问题,改革成效不大

(2)西方国家对苏联和东欧社会主义国家加紧推行“和平演变”战略

(3)20世纪80年代末,受戈尔巴乔夫改革的影响,东欧各国开始实行政治多元化

表现 在政治上,实行议会民主制和多党制;在经济上,实行私有化基础上的市场经济

实质 社会制度的改变(社会主义制度演变为资本主义制度)

4. 苏联解体:

标志 1991年12月,《阿拉木图宣言》签署,宣告成立独立国家联合体及苏联停止存在

实质 社会制度的改变(原苏联加盟共和国由社会主义制度改变为资本主义制度)

影响 (1)社会主义遭受严重挫折

(2)标志着两极格局的瓦解和冷战的结束,有利于世界多极化趋势发展

原因 (1)根本原因:苏联模式的弊端

(2)历史原因:赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫的改革都没有从根本上突破高度集中的计划经济体制

(3)直接原因:戈尔巴乔夫的政治体制改革

(4)外部原因:美国等西方国家长期推行“和平演变”战略

5. 【初高衔接】1959年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划。该计划要求在7年内将工业生产总值提高80%,其中发电量、钢铁产量都要实现成倍增长。这反映出七年经济计划( )

A. 并未摆脱苏联模式

B. 是应对马歇尔计划的举措

C. 延续了新经济政策

D. 加强了国家对经济的控制

A

6. 【唯物史观】有学者认为:“随着波兰、匈牙利、民主德国、保加利亚和罗马尼亚政权的相继崩溃,事态的新的发展所造成的影响又开始溢出,蔓延至苏联,动摇了戈尔巴乔夫的权威并削弱了党和国家的控制力。”该学者旨在表明( )

A.东欧剧变加速了苏联解体

B.东欧国家希望彻底摆脱苏联模式

C.戈尔巴乔夫改革宣告失败

D.东欧国家改革脱离社会主义方向

A

通过万隆会议、“非洲年”、巴拿马收回运河主权等史事,知道战后殖民体系的崩溃和亚非拉国家为捍卫国家主权、发展经济所进行的斗争。(5年1考;考查要点:非洲的经济发展)

1. 万隆会议和拉美人民维护国家主权的斗争:

万隆 会议 背景 二战后,新独立的亚非国家都面临巩固政权、发展经济的共同问题

概况 (1)1955年4月,在印度尼西亚的万隆举行了第一次亚非会议,即万隆会议

(2)会议通过了和平相处、友好合作的十项原则

万隆 精神 指万隆会议体现的亚非国家和地区团结合作、友好相处,共同反对帝国主义和殖民主义,争取和巩固民族独立,保卫世界和平的精神

万隆 会议 意义 (1)提高了亚非国家和地区的民族自信,鼓舞了亚非拉人民争取民族独立的斗争

(2)从万隆会议开始,发展中国家作为一支新兴独立的政治力量登上了国际舞台

(3)中国提出的和平共处五项原则受到国际社会的认可,逐渐推行开来

拉美人民维护国家主权的斗争 古巴 古巴人民在卡斯特罗等人的领导下,在1959年推翻了美国支持的独裁政权,后来走上了社会主义发展道路

巴拿马 1977年,巴拿马与美国签订条约。后来,巴拿马收回了运河区的海关、邮政、司法等主权,并参与运河的管理与营运。1999年,巴拿马收回了运河区的全部主权

2. 非洲民族独立运动:

开始 非洲民族独立运动首先在北非展开

高潮 (1)20世纪六七十年代,非洲民族独立运动进入高潮;1960年被称为“非洲年”,这一年非洲有17个国家获得独立

(2)1990年纳米比亚独立,标志着所有非洲国家都摆脱了殖民主义的枷锁

影响 (1)瓦解了世界资本主义殖民体系

(2)独立后的非洲仍然落后,非洲大陆的和平与繁荣之路仍十分艰难

7. (2024北京)题10图所示为万隆会议10周年纪念铜章。铜章上两个大写字母A分别代表亚洲(ASIA)与非洲(AFRICA),中间的罗马数字Ⅹ代表10周年。这一纪念章表现了( )

A. 非暴力不合作运动的发展

B. 亚非国家和地区的团结与合作

C. 亚非国家改变了两极格局

D. 巴拿马收回运河区的全部主权

B

8. (2023广东)许多非洲国家独立前,是一种或几种经济作物或矿产品的出口国,形成了“花生之国”“棉花之国”“可可之国”“铜矿之国”等。这表明上述国家当时( )

A.农业资源丰富 B.自然条件恶劣

C.人口外流严重 D.经济结构单一

D

能力提升

1. (2024自贡)二战结束后,美苏两国从战时盟友变成战后敌手,在世界局部地区展开了激烈的角逐,相继发生了朝鲜战争、越南战争,爆发了柏林危机、古巴导弹危机等一系列国际冲突。其相同背景是( )

A. 不结盟运动兴起 B. 美苏两国冷战对峙

C. 欧洲走向一体化 D. 多极化趋势的加强

B

2. (2023攀枝花)美国前总统杜鲁门曾说:“美国在世界上处于领导地位……凯撒、成吉思汗、拿破仑等任何一个伟大领袖所担负的责任,都不能同美国总统今天所担负的责任相比。”材料表明美国的主要目的是( )

A. 干涉他国内政 B. 构建和谐世界

C. 全面称霸世界 D. 遏制共产主义

C

3. 【历史解释】1947年6月初,美国国务卿马歇尔提出援助欧洲的计划。6月底,苏联驻美大使诺维科夫指出,马歇尔计划是杜鲁门主义的实践,并不是要援助所有欧洲国家,其目的是建立反对苏联的西欧集团。这一判断( )

A. 宣告了美苏关系正式破裂

B. 揭示了美国的真实意图

C. 反映了两极格局的不对称

D. 错估了国际局势的走向

B

4. (2024临沂)《北大西洋公约》规定:任何一个成员国如果受到武装攻击,缔约国将作出集体反应;各缔约国决心维护共同的社会制度和文化传统。其中的“缔约国”( )

A. 以遏制苏联的扩张作为共同的目标

B. 包括资本主义国家和社会主义国家

C. 实际上处于美国和苏联的控制之下

D. 分化为敌对的北约和华约两大集团

A

5. (2023雅安)二战后,联邦德国实行经济强国战略和社会市场经济。到1970年,联邦德国的国民生产总值在资本主义世界国民生产总值中所占比重由1955年的3.9%上升到7.5%,迅速成为经济大国,在西方被誉为“经济奇迹”。这表明联邦德国( )

A. 解决了资本主义制度基本矛盾

B. 建立了完善的社会保障制度

C. 已成为资本主义世界头号强国

D. 制定了恰当的经济发展政策

D

6. (2024湖南)1995年3月,欧盟委员会公布的绿皮书指出:“当成员国之间的贸易额占其贸易总额的60%时,使用统一货币就十分必要。”据此推断,欧元的产生( )

A. 取代了美元的国际地位

B. 象征着欧洲联合成一个国家

C. 标志着欧洲联盟的诞生

D. 适应了欧盟经济发展的需要

D

7. (2022绵阳,改编)题7图所示变化反映了( )

A. 美国援助非洲国家的发展

B. 欧日崛起,三足鼎立

C. 美苏争霸有利于世界和平

D. 欧日同盟,对抗美国

B

8. (2023无锡)题8表所示为20世纪80年代以来日本政坛人物发表的有关言论。这些言论表明日本( )

A. 企图谋求政治大国地位 B. 已成为世界经济霸主

C. 积极推行非军事化改革 D. 追求世界和平与发展

A

9. 苏联学者指出:1957年,赫鲁晓夫“这样全面的工业改革,不言而喻是一项十分复杂的工作,应该经过几个州若干年试点后,再在全国范围内推广。报刊上对改革计划的种种分析,不能代替实际的尝试”。该学者认为赫鲁晓夫改革( )

A. 缺乏明确具体的改革思路

B. 未经充分准备,急于求成

C. 未能建立起新的管理体制

D. 打破传统体制,不合时宜

B

10. (2023安徽)20世纪70年代中期以后,苏联经济结构调整步履缓慢。重工业的片面发展阻碍了新兴产业的崛起,其发展战略始终难以转移到以技术创新为动力、以效率为中心的集约化轨道。由此可见,此时苏联模式( )

A. 制约了产业转型 B. 改善了民众生活

C. 突破了发展困境 D. 遵循了经济规律

A

11. 【历史解释】东欧五国除煤的储量稍多以外,石油资源极为贫乏。但在苏联“经济一体化”的口号下,这些国家原本以煤为主的能源消耗转变为以石油、天然气为主,从而迫使它们在能源供应上严重依附苏联。材料表明东欧国家存在的主要问题是( )

A. 西方国家的颠覆破坏 B. 在经济上依附苏联

C. 矿产资源的严重匮乏 D. 忽视发展高新科技

B

12. 【史料实证】1955年,美国国务卿杜勒斯表示:“如果亚非国家养成一种在西方缺席的情况下经常开会的习惯,这可能最终形成一个反对西方的集团。”因此,他希望会议开不起来。材料中的“会议”( )

A. 最终解决了朝鲜半岛的矛盾

B. 打破新中国面临的外交僵局

C. 首次提出和平共处五项原则

D. 形成了团结协作的“万隆精神”

D

13. 20世纪60年代,非洲国家国内生产总值年平均增长率为4.7%。1960—1975年,工农业生产总值大约增长了一倍。这主要得益于( )

A. 霸权主义得到遏制 B. 民族独立运动的推动

C. 殖民体系彻底瓦解 D. 国际关系的日益缓和

B

14. 二战后,欧洲逐渐走向联合发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一 经过两次世界大战后,昔日的欧洲列强均已降为二等国、三等国。在东方,来自苏联等国的威胁日益严重;在西方,来自美国的经济渗透和政治控制不断加强。欧洲政治家清醒地认识到,如此下去,欧洲将不再是欧洲人的欧洲。第二次世界大战后,面对严重衰落的欧洲,欧洲政治家们发出了新的欧洲统一的呼声。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史:现代史编(下卷)》

材料二 下面是欧洲一体化大事记(部分)。

(1)根据材料一,分析“欧洲政治家们发出新的欧洲统一的呼声”的原因。→侧重考查历史解释

原因:二战后欧洲力量衰落;苏联等国的威胁;美国的经济渗透和政治控制。(任答两点即可)

(2)根据材料二,概括欧洲一体化进程的演变趋势。→侧重考查史料实证、历史解释

演变趋势:成员国不断增加,规模不断扩大;从单一经济领域向多种经济领域扩展;从经济一体化向政治一体化发展。(任答两点即可)

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析欧洲走向联合的影响。→侧重考查历史解释

影响:促进了西欧国家经济的发展和国际地位的提高;为西欧和平发展创造了条件;推动世界朝着多极化方向发展。(任答两点即可)

谢 谢 !

第三单元 二战后的世界变化

第六部分 世界现代史

中考总复习历史

目 录

CONTENTS

01

考点分析

02

能力提升

考点分析

通过了解杜鲁门主义、马歇尔计划、德国分裂、“北约”与“华约”的建立,认识美苏“冷战”对峙局面的形成。(5年3考;考查要点:美苏矛盾不断升级、德国的分裂)

背景 战后,美、苏两国实力增强,国家战略的对立和社会制度的巨大差异使双方的对抗、冲突不断加剧 概念 第二次世界大战后的40多年间,以美、苏为首的两大集团之间既非战争又非和平的对峙与竞争状态 过程 阶段 概况

开始 (政治表现) 1947年3月,杜鲁门主义出台,标志着美、苏战时同盟关系正式破裂,冷战开始

过程 阶段 概况

重要步骤 (经济表现) 1947年,美国国务卿马歇尔提出“欧洲复兴计划”,即马歇尔计划,企图通过援助西欧恢复经济,稳定资本主义制度。马歇尔计划是杜鲁门主义的一次大规模运用,也是美国实施冷战政策又一重要步骤

欧洲冷战 对峙的局面 基本形成 (德国分裂) 二战后,美、苏、英、法四国分区占领了德国及其首都柏林。1949年9月,在美、英、法占领区成立了德意志联邦共和国,又称“联邦德国”或“西德”;10月,在苏占区成立了德意志民主共和国,又称“民主德国”或“东德”。从此,欧洲冷战对峙的局面基本形成

过程 阶段 概况 两极格局 形成(军事 表现) 1949年,以美国为首的“北大西洋公约组织”(简称“北约”)成立;1955年,以苏联为首的“华沙条约组织”(简称“华约”)成立。美苏双方互相敌对,进而发展为两大集团的冷战对峙,两极格局形成

杜鲁门

结束 1991年,苏联解体,标志着冷战结束、两极格局瓦解 1. 苏联认为,马歇尔计划中包含这样一种企图,即干涉欧洲国家内部事务,使这些国家的经济从属于美国的利益。为抗衡马歇尔计划,苏联加强对东欧各国的经济援助。这表明( )

A. 欧共体建立

B. 反法西斯战争胜利

C. 两极格局已结束

D. 美苏矛盾不断升级

D

2. (2024呼和浩特)持续40多年的冷战,是二战后国际关系的重要现象。在冷战形成的两极格局中,以美苏两个超级大国为首的两大阵营之间处于既非战争又非和平的对峙与竞争状态。据此可知,冷战( )

A. 本质是美苏两国的军事对抗

B. 结束于20世纪90年代末

C. 囊括了世界绝大多数的国家

D. 使世界整体上保持了和平

D

通过了解美国和日本经济的发展,欧洲联合趋势的发展以及社会保障制度的建立,初步理解战后资本主义发展的新特点。(5年2考;考查要点:二战后日本经济的发展、欧洲的联合)

1. 欧洲的联合:

背景 二战后,随着经济的发展,西欧国家之间的联系日益密切,它们逐渐走上联合自强以提高国际地位的道路 过程 欧洲煤钢共同体(20世纪50年代初)→欧洲经济共同体、欧洲原子能共同体(1958年)→欧洲共同体,简称“欧共体”(1967年)→欧洲联盟,简称“欧盟”(1993年成立,大大加快了欧洲一体化的进程;2002年,欧盟的大多数成员国开始使用统一的货币——欧元)

欧盟旗帜

影响 (1)促进了西欧国家经济的发展和国际地位的提高

(2)逐渐消除了战争留下的积怨,实现了和解,为西欧和平发展创造了条件

(3)促使世界格局朝多极化方向发展

2. 美国的发展与日本的崛起:

美国 时间 表现

第二次世界大战以后 积极拓展世界市场,应用最新科技成果,革新生产技术,刺激了经济的繁荣,成为资本主义世界的霸主

20世纪七八十年代 经济发展速度放缓

20世纪90年代以后 出现了以全球化和信息化为特征的“新经济”,经济进一步发展

日本 原因 外因 二战后,美国在日本推行非军事化和民主化改革,推动日本政府颁布了“和平宪法”;冷战开始后,美国出于本国战略的需要,积极扶持日本

内因 朝鲜战争爆发后,日本获得了大量军需订单。日本政府利用当时有利的外部环境,制定适当的经济政策,大力引进先进技术,促进了经济的迅速发展

表现 1968年 日本成为资本主义世界仅次于美国的第二经济大国

20世纪七八 十年代以来 日本谋求成为政治大国的欲望日益强烈,军费开支不断增加

3. 资本主义国家社会保障制度的建立:

概况 二战后,为了缓和社会矛盾,主要资本主义国家纷纷调整政策,建立起社会保障制度。20世纪六七十年代,西方主要资本主义国家的社会保障制度进一步发展 表现 美国 罗斯福新政期间,美国颁布了《社会保障法》;20世纪50年代,美国几次修订《社会保障法》

英国 1948年,宣布建成“福利国家”

法国、联邦德国等国 宣布成为“福利国家”

4. 二战后资本主义国家的新变化:

国家的 宏观调控 (1)二战结束后,资本主义国家进行了不同程度的以市场经济为基础、以强化国家干预为核心的调整,谋求资本主义的生存发展

(2)在国际上,资本主义国家通过建立国际经济组织,加强在金融、投资和贸易等领域的国际协调,通过大国相对平等的协商,采取市场干预行动,协调利益,维护经济秩序

科学技术的 新发展展 原子能的开发利用,电子计算机的发展和互联网的建立等新的科技成果使社会发展进入“信息时代”,劳动方式日益自动化和智能化,极大地提高了社会生产力

社会结构 的新变化 (1)农业和工业的就业人口比重逐渐下降,从事服务业的人口比重增加

(2)一般不拥有生产资料但有较高的收入及可观的生活资产的“中间阶层”人数增加

“福利国家” 与社会运动 (1)20世纪80年代,美、英、法等国都不同程度地减少政府公共开支,改革社会保障制度,在提高社会效率和维护社会公平之间寻求新的平衡

(2)美国黑人民权运动迫使美国国会通过民权法案,宣布种族隔离和歧视政策为非法

(3)二战后,在妇女运动的推动下,大多数国家的妇女获得了选举权和被选举权,一些国家建立了维护妇女权益的机构

3. (2023广东)第二次世界大战后初期,美国对日本主要关心的是实现日本非军事化和政治民主化。但美国很快意识到,经济崩溃的日本不可能成为美国可利用的力量,于是开始积极扶持日本。导致美国这一变化的主要原因是( )

A.美苏冷战局面出现

B.美国“新经济”的需要

C.日本国际地位提高

D.东欧社会主义国家崛起

A

4.(2024广东)联邦德国、法国等共同体六国的工业总产值在西方世界的比重从1948年的13%升至1962年的19.8%,出口贸易总额在西方世界的比重也从1947年的11.4%增至1962年的27.6%。出现上述变化的主要原因是( )

A. 苏联解体 B. 西欧国家的联合

C. 北约建立 D. 柏林危机的解决

B

了解社会主义从一国到多国的实践,知道社会主义阵营的形成和苏联的改革,了解东欧剧变和苏联解体,认识中国特色社会主义建设的意义。(5年1考;考查要点:苏联模式的僵化)

1. 社会主义力量的壮大:

背景 二战后出现了一些社会主义国家,如东欧的民主德国、南斯拉夫、波兰等,亚洲的中国、朝鲜、越南等,拉丁美洲的古巴。社会主义力量逐渐壮大 表现 建立经济互助委员会 苏联通过经互会帮助东欧国家克服了战后经济困难,但也利用经互会将各成员国的经济纳入苏联计划经济的轨道

表现 改造东 欧国家 苏共加强了对东欧各国共产党的控制,按照苏联模式对东欧国家进行了全方位的内部改造

中苏关系 1949年,中华人民共和国成立后不久,苏联就与中国建交;1950年,中苏缔结了《中苏友好同盟互助条约》

2. 苏联的改革:

赫鲁晓夫改革 内容 (1)政治:批判斯大林个人崇拜

(2)经济:发动垦荒运动;发展饲料生产,广种玉米;取消农产品的义务交售制,改行收购制;改革工业管理体制;等等

评价 没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,并且存在严重偏差

勃列日 涅夫 改革 内容 在经济上推行“新政策”,要求加速科技进步、完善经济管理体制和加强经济刺激

评价 仍然没有从根本上突破高度集中的计划经济体制。为了同美国展开军备竞赛,苏联把科技进步的重心放在军事方面,国民经济呈现出畸形发展状态。苏联的一些重工业产品的产量居世界首位,常规武器、核武器、航天技术可以同美国抗衡,但轻工业产品和新兴产业明显落后。高投入、高消耗、低效率成为苏联经济的痼疾

戈尔巴乔夫 改革 内容 (1)实施加速经济改革的方案

(2)进行政治体制改革,放弃马克思主义指导思想,取消苏共的领导地位,实行多党制,倡导“公开性”和“政治多元化”,主动放弃党对新闻舆论的领导权

评价 经济改革方案总体效果不佳;政治体制改革的措施使人们的思想发生混乱,无政府状态蔓延,局势迅速失控。各加盟共和国的分离趋势也随之加剧

3. 东欧剧变:

原因 (1)20世纪60年代以后,东欧社会主义国家在政治上、经济上都出现严重问题,改革成效不大

(2)西方国家对苏联和东欧社会主义国家加紧推行“和平演变”战略

(3)20世纪80年代末,受戈尔巴乔夫改革的影响,东欧各国开始实行政治多元化

表现 在政治上,实行议会民主制和多党制;在经济上,实行私有化基础上的市场经济

实质 社会制度的改变(社会主义制度演变为资本主义制度)

4. 苏联解体:

标志 1991年12月,《阿拉木图宣言》签署,宣告成立独立国家联合体及苏联停止存在

实质 社会制度的改变(原苏联加盟共和国由社会主义制度改变为资本主义制度)

影响 (1)社会主义遭受严重挫折

(2)标志着两极格局的瓦解和冷战的结束,有利于世界多极化趋势发展

原因 (1)根本原因:苏联模式的弊端

(2)历史原因:赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫的改革都没有从根本上突破高度集中的计划经济体制

(3)直接原因:戈尔巴乔夫的政治体制改革

(4)外部原因:美国等西方国家长期推行“和平演变”战略

5. 【初高衔接】1959年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划。该计划要求在7年内将工业生产总值提高80%,其中发电量、钢铁产量都要实现成倍增长。这反映出七年经济计划( )

A. 并未摆脱苏联模式

B. 是应对马歇尔计划的举措

C. 延续了新经济政策

D. 加强了国家对经济的控制

A

6. 【唯物史观】有学者认为:“随着波兰、匈牙利、民主德国、保加利亚和罗马尼亚政权的相继崩溃,事态的新的发展所造成的影响又开始溢出,蔓延至苏联,动摇了戈尔巴乔夫的权威并削弱了党和国家的控制力。”该学者旨在表明( )

A.东欧剧变加速了苏联解体

B.东欧国家希望彻底摆脱苏联模式

C.戈尔巴乔夫改革宣告失败

D.东欧国家改革脱离社会主义方向

A

通过万隆会议、“非洲年”、巴拿马收回运河主权等史事,知道战后殖民体系的崩溃和亚非拉国家为捍卫国家主权、发展经济所进行的斗争。(5年1考;考查要点:非洲的经济发展)

1. 万隆会议和拉美人民维护国家主权的斗争:

万隆 会议 背景 二战后,新独立的亚非国家都面临巩固政权、发展经济的共同问题

概况 (1)1955年4月,在印度尼西亚的万隆举行了第一次亚非会议,即万隆会议

(2)会议通过了和平相处、友好合作的十项原则

万隆 精神 指万隆会议体现的亚非国家和地区团结合作、友好相处,共同反对帝国主义和殖民主义,争取和巩固民族独立,保卫世界和平的精神

万隆 会议 意义 (1)提高了亚非国家和地区的民族自信,鼓舞了亚非拉人民争取民族独立的斗争

(2)从万隆会议开始,发展中国家作为一支新兴独立的政治力量登上了国际舞台

(3)中国提出的和平共处五项原则受到国际社会的认可,逐渐推行开来

拉美人民维护国家主权的斗争 古巴 古巴人民在卡斯特罗等人的领导下,在1959年推翻了美国支持的独裁政权,后来走上了社会主义发展道路

巴拿马 1977年,巴拿马与美国签订条约。后来,巴拿马收回了运河区的海关、邮政、司法等主权,并参与运河的管理与营运。1999年,巴拿马收回了运河区的全部主权

2. 非洲民族独立运动:

开始 非洲民族独立运动首先在北非展开

高潮 (1)20世纪六七十年代,非洲民族独立运动进入高潮;1960年被称为“非洲年”,这一年非洲有17个国家获得独立

(2)1990年纳米比亚独立,标志着所有非洲国家都摆脱了殖民主义的枷锁

影响 (1)瓦解了世界资本主义殖民体系

(2)独立后的非洲仍然落后,非洲大陆的和平与繁荣之路仍十分艰难

7. (2024北京)题10图所示为万隆会议10周年纪念铜章。铜章上两个大写字母A分别代表亚洲(ASIA)与非洲(AFRICA),中间的罗马数字Ⅹ代表10周年。这一纪念章表现了( )

A. 非暴力不合作运动的发展

B. 亚非国家和地区的团结与合作

C. 亚非国家改变了两极格局

D. 巴拿马收回运河区的全部主权

B

8. (2023广东)许多非洲国家独立前,是一种或几种经济作物或矿产品的出口国,形成了“花生之国”“棉花之国”“可可之国”“铜矿之国”等。这表明上述国家当时( )

A.农业资源丰富 B.自然条件恶劣

C.人口外流严重 D.经济结构单一

D

能力提升

1. (2024自贡)二战结束后,美苏两国从战时盟友变成战后敌手,在世界局部地区展开了激烈的角逐,相继发生了朝鲜战争、越南战争,爆发了柏林危机、古巴导弹危机等一系列国际冲突。其相同背景是( )

A. 不结盟运动兴起 B. 美苏两国冷战对峙

C. 欧洲走向一体化 D. 多极化趋势的加强

B

2. (2023攀枝花)美国前总统杜鲁门曾说:“美国在世界上处于领导地位……凯撒、成吉思汗、拿破仑等任何一个伟大领袖所担负的责任,都不能同美国总统今天所担负的责任相比。”材料表明美国的主要目的是( )

A. 干涉他国内政 B. 构建和谐世界

C. 全面称霸世界 D. 遏制共产主义

C

3. 【历史解释】1947年6月初,美国国务卿马歇尔提出援助欧洲的计划。6月底,苏联驻美大使诺维科夫指出,马歇尔计划是杜鲁门主义的实践,并不是要援助所有欧洲国家,其目的是建立反对苏联的西欧集团。这一判断( )

A. 宣告了美苏关系正式破裂

B. 揭示了美国的真实意图

C. 反映了两极格局的不对称

D. 错估了国际局势的走向

B

4. (2024临沂)《北大西洋公约》规定:任何一个成员国如果受到武装攻击,缔约国将作出集体反应;各缔约国决心维护共同的社会制度和文化传统。其中的“缔约国”( )

A. 以遏制苏联的扩张作为共同的目标

B. 包括资本主义国家和社会主义国家

C. 实际上处于美国和苏联的控制之下

D. 分化为敌对的北约和华约两大集团

A

5. (2023雅安)二战后,联邦德国实行经济强国战略和社会市场经济。到1970年,联邦德国的国民生产总值在资本主义世界国民生产总值中所占比重由1955年的3.9%上升到7.5%,迅速成为经济大国,在西方被誉为“经济奇迹”。这表明联邦德国( )

A. 解决了资本主义制度基本矛盾

B. 建立了完善的社会保障制度

C. 已成为资本主义世界头号强国

D. 制定了恰当的经济发展政策

D

6. (2024湖南)1995年3月,欧盟委员会公布的绿皮书指出:“当成员国之间的贸易额占其贸易总额的60%时,使用统一货币就十分必要。”据此推断,欧元的产生( )

A. 取代了美元的国际地位

B. 象征着欧洲联合成一个国家

C. 标志着欧洲联盟的诞生

D. 适应了欧盟经济发展的需要

D

7. (2022绵阳,改编)题7图所示变化反映了( )

A. 美国援助非洲国家的发展

B. 欧日崛起,三足鼎立

C. 美苏争霸有利于世界和平

D. 欧日同盟,对抗美国

B

8. (2023无锡)题8表所示为20世纪80年代以来日本政坛人物发表的有关言论。这些言论表明日本( )

A. 企图谋求政治大国地位 B. 已成为世界经济霸主

C. 积极推行非军事化改革 D. 追求世界和平与发展

A

9. 苏联学者指出:1957年,赫鲁晓夫“这样全面的工业改革,不言而喻是一项十分复杂的工作,应该经过几个州若干年试点后,再在全国范围内推广。报刊上对改革计划的种种分析,不能代替实际的尝试”。该学者认为赫鲁晓夫改革( )

A. 缺乏明确具体的改革思路

B. 未经充分准备,急于求成

C. 未能建立起新的管理体制

D. 打破传统体制,不合时宜

B

10. (2023安徽)20世纪70年代中期以后,苏联经济结构调整步履缓慢。重工业的片面发展阻碍了新兴产业的崛起,其发展战略始终难以转移到以技术创新为动力、以效率为中心的集约化轨道。由此可见,此时苏联模式( )

A. 制约了产业转型 B. 改善了民众生活

C. 突破了发展困境 D. 遵循了经济规律

A

11. 【历史解释】东欧五国除煤的储量稍多以外,石油资源极为贫乏。但在苏联“经济一体化”的口号下,这些国家原本以煤为主的能源消耗转变为以石油、天然气为主,从而迫使它们在能源供应上严重依附苏联。材料表明东欧国家存在的主要问题是( )

A. 西方国家的颠覆破坏 B. 在经济上依附苏联

C. 矿产资源的严重匮乏 D. 忽视发展高新科技

B

12. 【史料实证】1955年,美国国务卿杜勒斯表示:“如果亚非国家养成一种在西方缺席的情况下经常开会的习惯,这可能最终形成一个反对西方的集团。”因此,他希望会议开不起来。材料中的“会议”( )

A. 最终解决了朝鲜半岛的矛盾

B. 打破新中国面临的外交僵局

C. 首次提出和平共处五项原则

D. 形成了团结协作的“万隆精神”

D

13. 20世纪60年代,非洲国家国内生产总值年平均增长率为4.7%。1960—1975年,工农业生产总值大约增长了一倍。这主要得益于( )

A. 霸权主义得到遏制 B. 民族独立运动的推动

C. 殖民体系彻底瓦解 D. 国际关系的日益缓和

B

14. 二战后,欧洲逐渐走向联合发展。阅读材料,完成下列要求。

材料一 经过两次世界大战后,昔日的欧洲列强均已降为二等国、三等国。在东方,来自苏联等国的威胁日益严重;在西方,来自美国的经济渗透和政治控制不断加强。欧洲政治家清醒地认识到,如此下去,欧洲将不再是欧洲人的欧洲。第二次世界大战后,面对严重衰落的欧洲,欧洲政治家们发出了新的欧洲统一的呼声。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史:现代史编(下卷)》

材料二 下面是欧洲一体化大事记(部分)。

(1)根据材料一,分析“欧洲政治家们发出新的欧洲统一的呼声”的原因。→侧重考查历史解释

原因:二战后欧洲力量衰落;苏联等国的威胁;美国的经济渗透和政治控制。(任答两点即可)

(2)根据材料二,概括欧洲一体化进程的演变趋势。→侧重考查史料实证、历史解释

演变趋势:成员国不断增加,规模不断扩大;从单一经济领域向多种经济领域扩展;从经济一体化向政治一体化发展。(任答两点即可)

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析欧洲走向联合的影响。→侧重考查历史解释

影响:促进了西欧国家经济的发展和国际地位的提高;为西欧和平发展创造了条件;推动世界朝着多极化方向发展。(任答两点即可)

谢 谢 !

同课章节目录