2025年新人教版七年级历史下册单元测试 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 综合评价(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年新人教版七年级历史下册单元测试 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 综合评价(含答案) |  | |

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 781.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-20 16:53:10 | ||

图片预览

文档简介

2025年新人教版七年级历史下册单元测试

第一单元综合评价

(时间:80分钟 满分:100分)

班级:________ 学号:________ 姓名:________ 成绩:________

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.开皇元年(581年),隋文帝“以官牛五千头,分赐贫人”。后来,关中连年大旱,百姓饥馑,他下令“分道开仓赈给”,对“遭水旱之州,皆免其年租赋”。这表明隋文帝 ( )

A.重视水利建设 B.强化中央集权

C.关心百姓生活 D.提倡勤俭节约

2.江南河是隋朝大运河最南边的一段,地处运河边的常州“在唐称望县,地大人众,政繁务殷”,其出产的棉布、纸张等被列为唐代贡品。这反映了隋唐时期 ( )

A.经济重心已经实现南移 B.政府工程推动了南北文化交流

C.地理条件决定城市兴衰 D.交通发展促进了城市经济繁荣

3.军爵制度打开了孔武之人进入统治阶层的通道,到了隋唐时期,政府又发明出科举制度,为底层的知识分子打通了另外一个通道。材料意在说明 ( )

A.军爵制增强了军队战斗力

B.孔武之人和底层知识分子从此仕途顺畅

C.科举制扩大了选官的范围

D.军爵制和科举制都促进了社会阶层流动

4.杜佑在《通典》中写道:“登极之初,即建洛邑,每月役丁二百万人。导洛至河及淮,又引沁水达河北,通涿郡,筑长城东西千余里,皆征百万余人。”该材料可用于研究 ( )

A.隋末自然灾害频发 B.隋炀帝的残暴统治

C.隋朝加强中央集权 D.隋朝官僚贪污腐败

5.唐太宗说:“智者取其谋,愚者取其力,勇者取其威,怯者取其慎,无智、愚、勇、怯,兼而用之。故良匠无弃材,明主无弃士。”由此可见,唐太宗 ( )

A.虚心纳谏,从善如流 B.实行开明的民族政策

C.知人善任,量才用人 D.重视对地方官的考核

6.贞观年间,唐太宗给一些资历深厚的元勋功臣加上“平章事”“同三品”等名号,或给一些资历较浅的官员冠以“参议朝政”“参知政事”等名号,使他们可以和宰相一起参与行政。这一现象的出现( )

A.反映了君主专制统治的加强

B.表明三省六部制已经名存实亡

C.意在增强中枢决策的科学性

D.有利于提高中央政府行政效率

7.武则天统治时期,诏令官吏和百姓自我推荐,并派官员巡察各地,将一些未中举的士人甚至农村的教书先生推荐上来做官。这些措施 ( )

A.开创了考试选官制度 B.有利于扩大统治基础

C.根本目的是发现人才 D.造就了“开元盛世”局面

8.据《平淮西碑》记载,高祖、太宗,既除既治(一边清除阻碍,一边开创治理);高宗、中、睿,休养生息;至于玄宗,受报收功,极炽而丰(指物质极度丰富,国力强盛的状态)。材料表明 ( )

A.唐太宗在位时期开创了唐朝的盛世局面

B.“贞观之治”是广大劳动人民创造的结果

C.“开元盛世”离不开唐玄宗的锐意革新

D.“开元盛世”是唐朝前期不断发展的结果

9.王祯的《农书》中记载:“水激轮转,众筒兜水,次第下倾于岸上……以灌田稻,日夜不息,绝胜人力。”这反映了唐代 ( )

A.引进国外的生产技术 B.手工业生产水平提高

C.开始用畜力取代人力 D.农业生产工具的进步

10.某历史兴趣小组的同学们搜集到一组唐朝的文物图片进行展示交流。据此推断,他们交流的主题应该是 ( )

A.绘画水平高超 B.医学领先世界

C.手工技艺精湛 D.都市生活繁荣

11.隋唐之际,长安与洛阳是全国性的商业都市。唐中期以后,长江流域的商业城市崛起,扬州和益州尤其繁华,当时有“扬一益二”之说。这反映了当时 ( )

A.南方已成为全国的经济重心 B.南北经济差距进一步拉大

C.南方社会的经济影响力上升 D.安史之乱使北方日趋衰落

12.唐朝初期,长安城只有在元宵节才有“星桥铁锁开”“金吾不禁夜”的景象;而唐朝中期的扬州则“夜市千灯照碧云”“犹自笙歌彻晓闻”。这表明唐朝 ( )

A.有严格的商业时空限制 B.放弃了重农抑商的政策

C.对商业的控制逐渐放松 D.经济重心南移趋势加强

13.下表反映了隋朝至盛唐时期的部分社会生活变化。据此可知,这一时期 ( )

服饰文化 为便于妇女骑马,圆领长袍的服装设计趋于流行。

饮食文化 每年立春时节,朝廷向高级官员发放葡萄酒、胡饼。

舞蹈文化 城市中的人们对胡旋舞与胡腾舞钟爱有加。

A. 社会风气开放多元 B.城市生活日益丰富

C.民族差异逐渐消除 D.中外交往颇为密切

14.唐玄宗经常与大臣唱和,创作音乐作品达百余首;他还设立了管理和教授俗乐的教坊——梨园。这些活动 ( )

A.融洽了君臣之间的关系 B.推动了唐代文化的繁荣

C.促进了社会阶层的流动 D.扭转了尚武轻文的风气

15.唐玄宗在帝国周遭的边防要地广设节度使,并不断增加其权力,扩大其官属,使节度使成为唐朝边防统帅的主职。这一做法 ( )

A.使唐朝出现了盛世局面 B.使国家出现了外重内轻的局面

C.旨在提高地方行政效率 D.加强了中央对边疆的有效管辖

16.唐玄宗曾下令,凡是参加科举考试的人必须经过官学的培养,但安史之乱后的朝廷没有足够的经济能力兴办官学,导致很多学校变得有名无实,私学受业者反而成为朝廷取士的重要来源。由此可见,安史之乱 ( )

A.导致了唐王朝由盛转衰 B.冲击了唐朝的政治与文化秩序

C.推动藩镇割据局面形成 D.推动官员选拔的范围不断扩大

17.安史之乱后,朝廷对东南地区的经济依赖大大增强,于是政府再次主持疏通大运河。但到了唐朝后期,江淮地区的转运道路断绝,赋税无法运抵长安。这主要是因为 ( )

A.东南地区海防松懈 B.藩镇割据态势加重

C.北方游牧民族内迁 D.自然灾害频繁发生

18.清朝赵翼记载:五代乱世“视人命如草芥,动以族诛为事”“藩帅劫财之风,甚于盗贼,强夺枉杀,无复人理”。这主要反映了五代十国时期 ( )

A.节度使雄霸一方 B.社会混乱动荡

C.阶级矛盾尖锐 D.官员贿赂成风

19.唐朝广泛流行“胡装”“胡食”“胡乐”,统治者还在不同场合宣扬“四海一家”“混一戎夏”的思想,这表明唐朝 ( )

A.民族政策开明 B.中央集权强化

C.社会风气保守 D.文学艺术发达

20.唐朝的历法和建筑被回纥人采用、模仿。同时,回纥衣冠纹饰绮丽,回纥马矮小便于骑乘,很受唐朝社会上层女子的喜爱。这体现了唐朝时期 ( )

A.手工技艺发达 B.民族交融加强

C.文学艺术繁荣 D.中外交流频繁

21.贞观十四年,唐朝征服西域腹地的高昌国,旋即改作西州,此后,设置军政兼理的安西都护府和北庭都护府,统辖天山南北的广漠地带。这反映出 ( )

A.统一多民族国家的发展 B.边疆与内地治理的一体化

C.唐王朝的版图基本奠定 D.陆上丝绸之路的持续畅通

22.唐蕃和亲后,松赞干布“遣酋豪子弟,请入国学以习《诗》《书》;南诏则选群蛮子弟前往成都,学习汉族礼仪文化,并达到了很高的造诣。这些现象共同反映了唐朝 ( )

A.中外经济文化交流非常频繁 B.边疆各族文化成就显著

C.边疆各族对中原文化的认同 D.深受少数民族文化影响

23.下面是某同学整理的有关唐代中外交流的学习笔记,还可以补充的史事有 ( )

·日本派遣唐使到中国 ·新罗派遣使臣和留学生到唐朝学习 ·玄奘西行前往天竺取经 ……

A. 设置安西都护府 B.文成公主入藏

C.鉴真东渡日本 D.丝绸之路的开通

24.音乐中的佛曲菩萨阿罗地舞曲、阿弥陀大师曲,舞蹈中的菩萨蛮队舞,杂技中的幻术、戴竿、吞刀、吐火等,都是通过佛教徒,由印度经西域传到中国来的。其中有些是前代传来,而在唐代盛行。据此可知 ( )

A.对外交流丰富了中华传统文化 B.唐朝实行开明的民族政策

C.佛教传入冲击了儒学的正统地位 D.佛教依靠艺术活动向外传播

25.唐代时,科举设有宾贡科以供留学生参加,宾贡进士的录取标准低于国人,留学生考中宾贡进士后,有回国任职的,也有留在唐朝为官的。这反映了唐朝 ( )

A.开明的民族政策 B.多彩的文学艺术

C.开放的对外政策 D.浓厚的读书风气

26.《大唐西域记》记载了玄奘等人从长安出发,沿丝绸之路西行的所见所闻,书中提及了上百个国家、城邦和许多民族风情,是研究印度、尼泊尔、巴基斯坦等国家古代历史地理的重要文献。由此可见,《大唐西域记》 ( )

A.推动佛教开始向中国传播

B.向中国展现了世界的整体轮廓

C.成为中外文化交流的见证

D.意在向民众普及历史地理知识

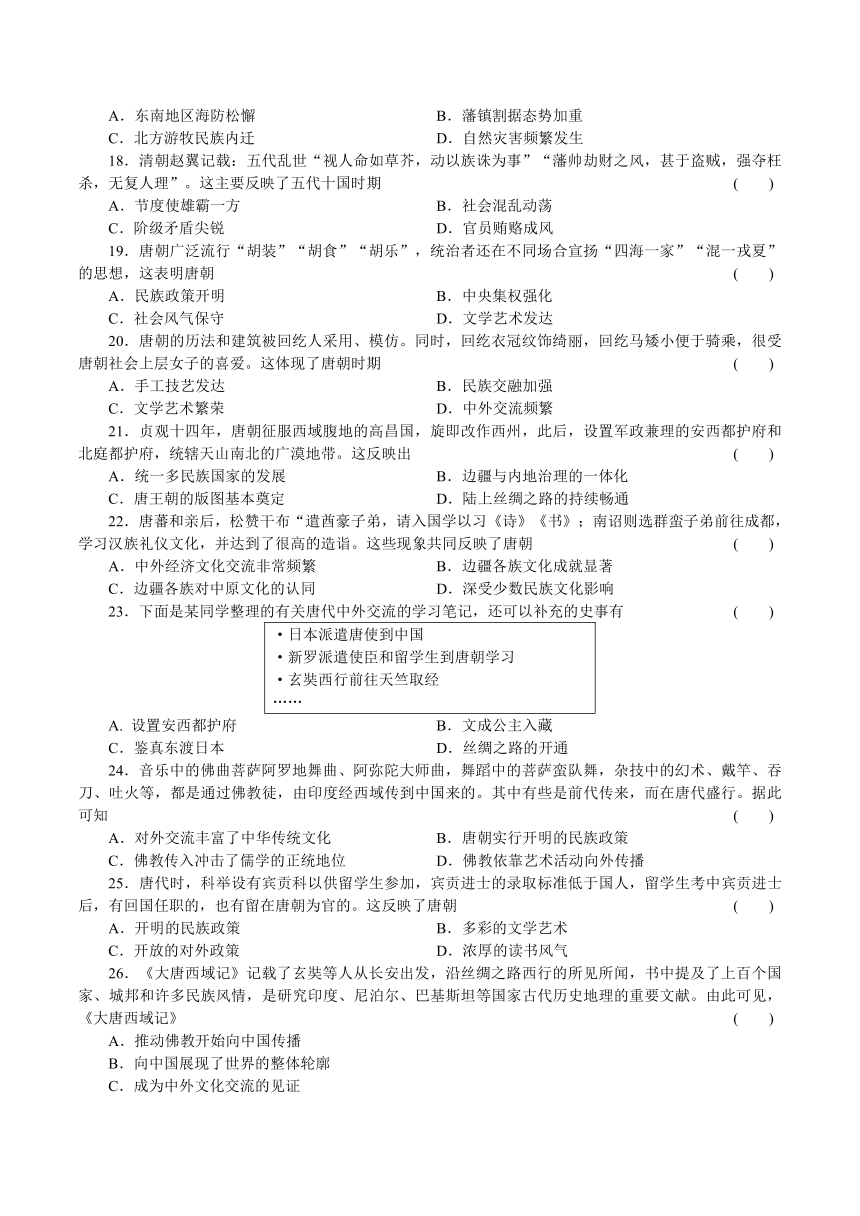

27.下面是阎立本绘制的《职贡图》。该图描绘的是唐太宗时南洋的婆利、罗刹等国以及边远少数民族使臣携带贡品来唐朝进贡的情景。该作品可用于研究唐朝 ( )

A.民族关系与对外关系 B.对边疆地区的管理

C.汉藏间经济文化交流 D.全盛时期的发展概况

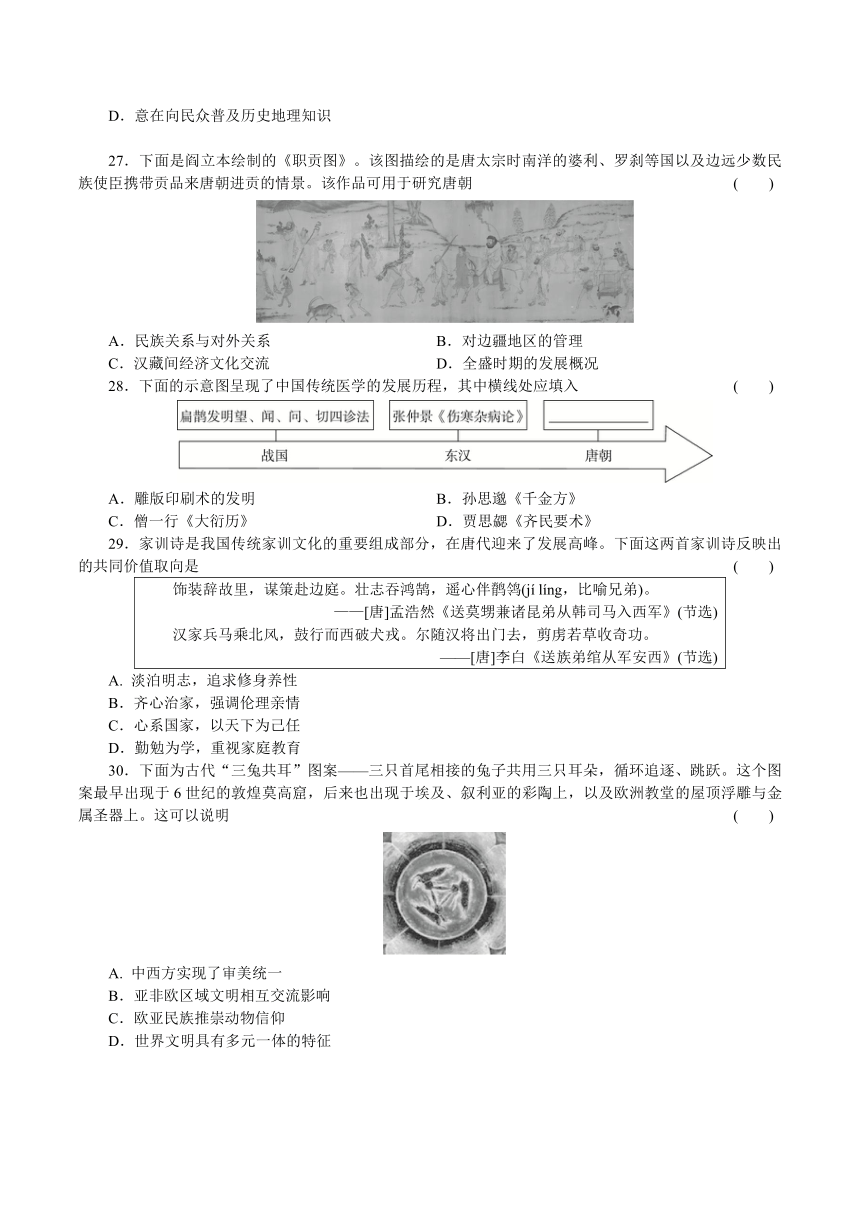

28.下面的示意图呈现了中国传统医学的发展历程,其中横线处应填入 ( )

A.雕版印刷术的发明 B.孙思邈《千金方》

C.僧一行《大衍历》 D.贾思勰《齐民要术》

29.家训诗是我国传统家训文化的重要组成部分,在唐代迎来了发展高峰。下面这两首家训诗反映出的共同价值取向是 ( )

饰装辞故里,谋策赴边庭。壮志吞鸿鹄,遥心伴鹡鸰(jí líng,比喻兄弟)。 ——[唐]孟浩然《送莫甥兼诸昆弟从韩司马入西军》(节选) 汉家兵马乘北风,鼓行而西破犬戎。尔随汉将出门去,剪虏若草收奇功。 ——[唐]李白《送族弟绾从军安西》(节选)

A. 淡泊明志,追求修身养性

B.齐心治家,强调伦理亲情

C.心系国家,以天下为己任

D.勤勉为学,重视家庭教育

30.下面为古代“三兔共耳”图案——三只首尾相接的兔子共用三只耳朵,循环追逐、跳跃。这个图案最早出现于6世纪的敦煌莫高窟,后来也出现于埃及、叙利亚的彩陶上,以及欧洲教堂的屋顶浮雕与金属圣器上。这可以说明 ( )

A. 中西方实现了审美统一

B.亚非欧区域文明相互交流影响

C.欧亚民族推崇动物信仰

D.世界文明具有多元一体的特征

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题10分,第32小题16分,第33小题14分,共40分。

31.中国古代有多个闻名遐迩的都城,其变化反映了历史变迁。阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 中国古代的定都原则

原则 表现

险 主要是看军事条件,要求建都之地要占据有利地形,努力做到固若金汤、易守难攻。既便于制内,又利于御外。

富 看其经济条件,要求都城附近是富饶之地,以保证都城的物资供应。

便 看地理位置和交通条件,要求都城大致位于王朝全境的中心地区,或便于与各地联系的交通线上。

美 主要看地形条件和人文环境,可概括为:秀丽山川,天上人间,人文汇萃,地下宫殿。

——摘编自朱耀廷《定都与迁都——中国七大古都比较研究之一》

材料二

材料三 作为六大古都之一的长安(西安),为什么在唐代之后却再也没有一个朝代在此定都呢?……自安史之乱开始,北方经济遭到长期破坏,而南方经济却得到发展。唐以后,军事冲突中心发生转移,西北地区相对平稳,而东北民族矛盾相对尖锐……在这些原因之中,基本上有一个共同的根源——关中自然生态环境的人为破坏严重。

——摘编自徐赐成《古长安城国都地位变化的自然因素分析》

(1)根据材料一、二,从“富”“便”“美”中,任选一个定都原则,说明唐朝在西安建都的正确性。(2分)

【示例】

原则:险

说明:西安临近函谷关等关隘,便于控制交通要道,易守难攻。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析唐以后“古长安城国都地位变化”的原因。(4分)

(3)请你结合所学知识并查阅相关资料,再推荐一个我国的“古都”,并从历史文化角度说明推荐理由。(4分)

32.唐朝对外交往活跃。阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 7—8世纪日本遣唐使的情况(部分)

年份 使节 使团人数

653年 吉士长丹等 121人

717年 多治比县守等 557人

733年 多治比广成、中臣名代 594人

752年 藤原清河、吉备真备等 约120人

材料二 贞观、显庆年间,唐朝曾三次派王玄策出访印度。除了官方的使节往来外,民间自发的商贸、文化交流活动也极为频繁,李勉做广州刺史时,广州每年来华的外国商人,至少也在80万。阿拉伯旅行家麦斯俄迭说:“广府城人烟稠密,仅仅统计伊斯兰教人、基督教人、犹太教人和火祅教人,就有20万。”

——摘编自郑师渠《中国文化通史》

材料三 唐朝的经济繁荣和文化发达吸引了世界的目光,唐朝又以兼容并包的开放政策吸纳外来文化之精华。在中外文化交流过程中,灿烂的中华文化深深地影响了友好邻邦,使中国成为东方文化的渊源,对日本、朝鲜等亚洲国家文明的发展产生了重要影响。

——义务教育教科书《中国历史》七年级下册教师教学用书

(1)根据材料一并结合所学知识,分析这一时期日本派遣使节来华的特点及影响。(6分)

(2)根据材料二,指出唐朝对外交往活跃的表现。(4分)

(3)根据材料三,概括唐朝对外交往活跃的历史条件,并指出唐文化的地位。(6分)

33.隋唐时期,中国是当时世界上社会发展水平最高、国力最强盛、文化最发达的国家。某校七年级学生以“隋唐盛世”为主题开展项目化学习,邀你一起参加。(14分)

活动一 【展览内容的策划与设计】

项目名称 “隋唐盛世”展

准备工作 搜集整理、分析探究隋唐两朝的史料,感受隋唐盛世

项目任务 分类制作展板 展板1:经济繁荣

展板2:民族和睦

展板3:对外交流

展板4:文化璀璨

展板5:……

学习成果 以“隋唐盛世”为主题撰写演讲稿

(1)请你为展板5确定一个主题。任选一个展板,为其补充两个相对应的史实。(6分)

活动二 【归纳整理——撰写演讲稿】

(2)同学们要以宣讲的方式展示学习成果。请你围绕“隋唐盛世”,自拟题目,撰写一篇不少于150字的演讲稿。(8分。要求:主题鲜明,史论结合,条理清晰,表述完整)

参考答案

1.C 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.B 8.D 9.D 10.C 11.C 12.C 13.A 14.B 15.B 16.B 17.B

18.B 19.A 20.B 21.A 22.C 23.C 24.A 25.C 26.C 27.A 28.B 29.C 30.B

31.(1)【示例一】

原则:富

说明:西安地处关中平原,土壤肥沃,且位于渭河畔,水源充足,适宜农业的发展,能够提供充足的物资保障。

【示例二】

原则:便

说明:西安邻近渭河,交通便利;地处唐朝的中心位置,便于与各地联系。

(任选一个原则回答即可,2分)

(2)北方经济长期遭到破坏,而南方经济却得到发展;军事冲突中心的转移;关中地区自然生态环境的人为破坏严重。(任答两点即可,4分)

(3)【示例】

“古都”:洛阳

推荐理由:洛阳是华夏文明的重要发祥地之一,东汉、西晋、北魏、隋、唐等多个朝代在此建都。洛阳承载着厚重的历史文化,见证了北魏孝文帝推行汉化改革、隋朝修建大运河等重大历史事件的发生,是中国古代历史上重要的经济、政治、文化中心。

(城市名称1分,理由3分,共4分)

32.(1)特点:规模大;次数多。(4分)影响:促进了中日文化交流;对日本社会的发展产生了深远影响。(任答一点即可,2分)

(2)官方使节出访频繁;民间商贸、文化交流频繁且规模较大。(4分)

(3)历史条件:经济繁荣,文化发达,国力强盛;实行兼容并包的开放政策;中华文化具有强大吸引力。(任答两点即可,4分)地位:东方文化的渊源。(2分)

33.(1)主题:制度创新;科技进步;思想活跃。(任答一点即可,2分)

【示例】

展板:经济繁荣

史实:曲辕犁、筒车等生产工具得以发明和推广;手工业达到很高水平;国内贸易兴盛,草市逐渐兴起;等等。(任答两点即可,4分)

(2)【示例】

唐朝是一个繁荣开放的时代

唐朝发明并推广曲辕犁、筒车等重要的生产工具,有效提高了粮食亩产量,手工业、商业也发展到很高水平。唐朝实行开放的对外政策,促进了中外文化的交流,如鉴真东渡日本,对中日文化交流作出了卓越贡献。唐朝是我国历史上诗歌创作的黄金时期,唐诗题材丰富,风格多样,传世诗歌有近五万首。

唐朝在对外交流、文学艺术等方面都有很大的建树,呈现出繁荣、富强、开放的盛世景象,成为当时世界上最具影响力的强大国家。

(言之有理即可,8分)

第一单元综合评价

(时间:80分钟 满分:100分)

班级:________ 学号:________ 姓名:________ 成绩:________

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.开皇元年(581年),隋文帝“以官牛五千头,分赐贫人”。后来,关中连年大旱,百姓饥馑,他下令“分道开仓赈给”,对“遭水旱之州,皆免其年租赋”。这表明隋文帝 ( )

A.重视水利建设 B.强化中央集权

C.关心百姓生活 D.提倡勤俭节约

2.江南河是隋朝大运河最南边的一段,地处运河边的常州“在唐称望县,地大人众,政繁务殷”,其出产的棉布、纸张等被列为唐代贡品。这反映了隋唐时期 ( )

A.经济重心已经实现南移 B.政府工程推动了南北文化交流

C.地理条件决定城市兴衰 D.交通发展促进了城市经济繁荣

3.军爵制度打开了孔武之人进入统治阶层的通道,到了隋唐时期,政府又发明出科举制度,为底层的知识分子打通了另外一个通道。材料意在说明 ( )

A.军爵制增强了军队战斗力

B.孔武之人和底层知识分子从此仕途顺畅

C.科举制扩大了选官的范围

D.军爵制和科举制都促进了社会阶层流动

4.杜佑在《通典》中写道:“登极之初,即建洛邑,每月役丁二百万人。导洛至河及淮,又引沁水达河北,通涿郡,筑长城东西千余里,皆征百万余人。”该材料可用于研究 ( )

A.隋末自然灾害频发 B.隋炀帝的残暴统治

C.隋朝加强中央集权 D.隋朝官僚贪污腐败

5.唐太宗说:“智者取其谋,愚者取其力,勇者取其威,怯者取其慎,无智、愚、勇、怯,兼而用之。故良匠无弃材,明主无弃士。”由此可见,唐太宗 ( )

A.虚心纳谏,从善如流 B.实行开明的民族政策

C.知人善任,量才用人 D.重视对地方官的考核

6.贞观年间,唐太宗给一些资历深厚的元勋功臣加上“平章事”“同三品”等名号,或给一些资历较浅的官员冠以“参议朝政”“参知政事”等名号,使他们可以和宰相一起参与行政。这一现象的出现( )

A.反映了君主专制统治的加强

B.表明三省六部制已经名存实亡

C.意在增强中枢决策的科学性

D.有利于提高中央政府行政效率

7.武则天统治时期,诏令官吏和百姓自我推荐,并派官员巡察各地,将一些未中举的士人甚至农村的教书先生推荐上来做官。这些措施 ( )

A.开创了考试选官制度 B.有利于扩大统治基础

C.根本目的是发现人才 D.造就了“开元盛世”局面

8.据《平淮西碑》记载,高祖、太宗,既除既治(一边清除阻碍,一边开创治理);高宗、中、睿,休养生息;至于玄宗,受报收功,极炽而丰(指物质极度丰富,国力强盛的状态)。材料表明 ( )

A.唐太宗在位时期开创了唐朝的盛世局面

B.“贞观之治”是广大劳动人民创造的结果

C.“开元盛世”离不开唐玄宗的锐意革新

D.“开元盛世”是唐朝前期不断发展的结果

9.王祯的《农书》中记载:“水激轮转,众筒兜水,次第下倾于岸上……以灌田稻,日夜不息,绝胜人力。”这反映了唐代 ( )

A.引进国外的生产技术 B.手工业生产水平提高

C.开始用畜力取代人力 D.农业生产工具的进步

10.某历史兴趣小组的同学们搜集到一组唐朝的文物图片进行展示交流。据此推断,他们交流的主题应该是 ( )

A.绘画水平高超 B.医学领先世界

C.手工技艺精湛 D.都市生活繁荣

11.隋唐之际,长安与洛阳是全国性的商业都市。唐中期以后,长江流域的商业城市崛起,扬州和益州尤其繁华,当时有“扬一益二”之说。这反映了当时 ( )

A.南方已成为全国的经济重心 B.南北经济差距进一步拉大

C.南方社会的经济影响力上升 D.安史之乱使北方日趋衰落

12.唐朝初期,长安城只有在元宵节才有“星桥铁锁开”“金吾不禁夜”的景象;而唐朝中期的扬州则“夜市千灯照碧云”“犹自笙歌彻晓闻”。这表明唐朝 ( )

A.有严格的商业时空限制 B.放弃了重农抑商的政策

C.对商业的控制逐渐放松 D.经济重心南移趋势加强

13.下表反映了隋朝至盛唐时期的部分社会生活变化。据此可知,这一时期 ( )

服饰文化 为便于妇女骑马,圆领长袍的服装设计趋于流行。

饮食文化 每年立春时节,朝廷向高级官员发放葡萄酒、胡饼。

舞蹈文化 城市中的人们对胡旋舞与胡腾舞钟爱有加。

A. 社会风气开放多元 B.城市生活日益丰富

C.民族差异逐渐消除 D.中外交往颇为密切

14.唐玄宗经常与大臣唱和,创作音乐作品达百余首;他还设立了管理和教授俗乐的教坊——梨园。这些活动 ( )

A.融洽了君臣之间的关系 B.推动了唐代文化的繁荣

C.促进了社会阶层的流动 D.扭转了尚武轻文的风气

15.唐玄宗在帝国周遭的边防要地广设节度使,并不断增加其权力,扩大其官属,使节度使成为唐朝边防统帅的主职。这一做法 ( )

A.使唐朝出现了盛世局面 B.使国家出现了外重内轻的局面

C.旨在提高地方行政效率 D.加强了中央对边疆的有效管辖

16.唐玄宗曾下令,凡是参加科举考试的人必须经过官学的培养,但安史之乱后的朝廷没有足够的经济能力兴办官学,导致很多学校变得有名无实,私学受业者反而成为朝廷取士的重要来源。由此可见,安史之乱 ( )

A.导致了唐王朝由盛转衰 B.冲击了唐朝的政治与文化秩序

C.推动藩镇割据局面形成 D.推动官员选拔的范围不断扩大

17.安史之乱后,朝廷对东南地区的经济依赖大大增强,于是政府再次主持疏通大运河。但到了唐朝后期,江淮地区的转运道路断绝,赋税无法运抵长安。这主要是因为 ( )

A.东南地区海防松懈 B.藩镇割据态势加重

C.北方游牧民族内迁 D.自然灾害频繁发生

18.清朝赵翼记载:五代乱世“视人命如草芥,动以族诛为事”“藩帅劫财之风,甚于盗贼,强夺枉杀,无复人理”。这主要反映了五代十国时期 ( )

A.节度使雄霸一方 B.社会混乱动荡

C.阶级矛盾尖锐 D.官员贿赂成风

19.唐朝广泛流行“胡装”“胡食”“胡乐”,统治者还在不同场合宣扬“四海一家”“混一戎夏”的思想,这表明唐朝 ( )

A.民族政策开明 B.中央集权强化

C.社会风气保守 D.文学艺术发达

20.唐朝的历法和建筑被回纥人采用、模仿。同时,回纥衣冠纹饰绮丽,回纥马矮小便于骑乘,很受唐朝社会上层女子的喜爱。这体现了唐朝时期 ( )

A.手工技艺发达 B.民族交融加强

C.文学艺术繁荣 D.中外交流频繁

21.贞观十四年,唐朝征服西域腹地的高昌国,旋即改作西州,此后,设置军政兼理的安西都护府和北庭都护府,统辖天山南北的广漠地带。这反映出 ( )

A.统一多民族国家的发展 B.边疆与内地治理的一体化

C.唐王朝的版图基本奠定 D.陆上丝绸之路的持续畅通

22.唐蕃和亲后,松赞干布“遣酋豪子弟,请入国学以习《诗》《书》;南诏则选群蛮子弟前往成都,学习汉族礼仪文化,并达到了很高的造诣。这些现象共同反映了唐朝 ( )

A.中外经济文化交流非常频繁 B.边疆各族文化成就显著

C.边疆各族对中原文化的认同 D.深受少数民族文化影响

23.下面是某同学整理的有关唐代中外交流的学习笔记,还可以补充的史事有 ( )

·日本派遣唐使到中国 ·新罗派遣使臣和留学生到唐朝学习 ·玄奘西行前往天竺取经 ……

A. 设置安西都护府 B.文成公主入藏

C.鉴真东渡日本 D.丝绸之路的开通

24.音乐中的佛曲菩萨阿罗地舞曲、阿弥陀大师曲,舞蹈中的菩萨蛮队舞,杂技中的幻术、戴竿、吞刀、吐火等,都是通过佛教徒,由印度经西域传到中国来的。其中有些是前代传来,而在唐代盛行。据此可知 ( )

A.对外交流丰富了中华传统文化 B.唐朝实行开明的民族政策

C.佛教传入冲击了儒学的正统地位 D.佛教依靠艺术活动向外传播

25.唐代时,科举设有宾贡科以供留学生参加,宾贡进士的录取标准低于国人,留学生考中宾贡进士后,有回国任职的,也有留在唐朝为官的。这反映了唐朝 ( )

A.开明的民族政策 B.多彩的文学艺术

C.开放的对外政策 D.浓厚的读书风气

26.《大唐西域记》记载了玄奘等人从长安出发,沿丝绸之路西行的所见所闻,书中提及了上百个国家、城邦和许多民族风情,是研究印度、尼泊尔、巴基斯坦等国家古代历史地理的重要文献。由此可见,《大唐西域记》 ( )

A.推动佛教开始向中国传播

B.向中国展现了世界的整体轮廓

C.成为中外文化交流的见证

D.意在向民众普及历史地理知识

27.下面是阎立本绘制的《职贡图》。该图描绘的是唐太宗时南洋的婆利、罗刹等国以及边远少数民族使臣携带贡品来唐朝进贡的情景。该作品可用于研究唐朝 ( )

A.民族关系与对外关系 B.对边疆地区的管理

C.汉藏间经济文化交流 D.全盛时期的发展概况

28.下面的示意图呈现了中国传统医学的发展历程,其中横线处应填入 ( )

A.雕版印刷术的发明 B.孙思邈《千金方》

C.僧一行《大衍历》 D.贾思勰《齐民要术》

29.家训诗是我国传统家训文化的重要组成部分,在唐代迎来了发展高峰。下面这两首家训诗反映出的共同价值取向是 ( )

饰装辞故里,谋策赴边庭。壮志吞鸿鹄,遥心伴鹡鸰(jí líng,比喻兄弟)。 ——[唐]孟浩然《送莫甥兼诸昆弟从韩司马入西军》(节选) 汉家兵马乘北风,鼓行而西破犬戎。尔随汉将出门去,剪虏若草收奇功。 ——[唐]李白《送族弟绾从军安西》(节选)

A. 淡泊明志,追求修身养性

B.齐心治家,强调伦理亲情

C.心系国家,以天下为己任

D.勤勉为学,重视家庭教育

30.下面为古代“三兔共耳”图案——三只首尾相接的兔子共用三只耳朵,循环追逐、跳跃。这个图案最早出现于6世纪的敦煌莫高窟,后来也出现于埃及、叙利亚的彩陶上,以及欧洲教堂的屋顶浮雕与金属圣器上。这可以说明 ( )

A. 中西方实现了审美统一

B.亚非欧区域文明相互交流影响

C.欧亚民族推崇动物信仰

D.世界文明具有多元一体的特征

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题10分,第32小题16分,第33小题14分,共40分。

31.中国古代有多个闻名遐迩的都城,其变化反映了历史变迁。阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 中国古代的定都原则

原则 表现

险 主要是看军事条件,要求建都之地要占据有利地形,努力做到固若金汤、易守难攻。既便于制内,又利于御外。

富 看其经济条件,要求都城附近是富饶之地,以保证都城的物资供应。

便 看地理位置和交通条件,要求都城大致位于王朝全境的中心地区,或便于与各地联系的交通线上。

美 主要看地形条件和人文环境,可概括为:秀丽山川,天上人间,人文汇萃,地下宫殿。

——摘编自朱耀廷《定都与迁都——中国七大古都比较研究之一》

材料二

材料三 作为六大古都之一的长安(西安),为什么在唐代之后却再也没有一个朝代在此定都呢?……自安史之乱开始,北方经济遭到长期破坏,而南方经济却得到发展。唐以后,军事冲突中心发生转移,西北地区相对平稳,而东北民族矛盾相对尖锐……在这些原因之中,基本上有一个共同的根源——关中自然生态环境的人为破坏严重。

——摘编自徐赐成《古长安城国都地位变化的自然因素分析》

(1)根据材料一、二,从“富”“便”“美”中,任选一个定都原则,说明唐朝在西安建都的正确性。(2分)

【示例】

原则:险

说明:西安临近函谷关等关隘,便于控制交通要道,易守难攻。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析唐以后“古长安城国都地位变化”的原因。(4分)

(3)请你结合所学知识并查阅相关资料,再推荐一个我国的“古都”,并从历史文化角度说明推荐理由。(4分)

32.唐朝对外交往活跃。阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 7—8世纪日本遣唐使的情况(部分)

年份 使节 使团人数

653年 吉士长丹等 121人

717年 多治比县守等 557人

733年 多治比广成、中臣名代 594人

752年 藤原清河、吉备真备等 约120人

材料二 贞观、显庆年间,唐朝曾三次派王玄策出访印度。除了官方的使节往来外,民间自发的商贸、文化交流活动也极为频繁,李勉做广州刺史时,广州每年来华的外国商人,至少也在80万。阿拉伯旅行家麦斯俄迭说:“广府城人烟稠密,仅仅统计伊斯兰教人、基督教人、犹太教人和火祅教人,就有20万。”

——摘编自郑师渠《中国文化通史》

材料三 唐朝的经济繁荣和文化发达吸引了世界的目光,唐朝又以兼容并包的开放政策吸纳外来文化之精华。在中外文化交流过程中,灿烂的中华文化深深地影响了友好邻邦,使中国成为东方文化的渊源,对日本、朝鲜等亚洲国家文明的发展产生了重要影响。

——义务教育教科书《中国历史》七年级下册教师教学用书

(1)根据材料一并结合所学知识,分析这一时期日本派遣使节来华的特点及影响。(6分)

(2)根据材料二,指出唐朝对外交往活跃的表现。(4分)

(3)根据材料三,概括唐朝对外交往活跃的历史条件,并指出唐文化的地位。(6分)

33.隋唐时期,中国是当时世界上社会发展水平最高、国力最强盛、文化最发达的国家。某校七年级学生以“隋唐盛世”为主题开展项目化学习,邀你一起参加。(14分)

活动一 【展览内容的策划与设计】

项目名称 “隋唐盛世”展

准备工作 搜集整理、分析探究隋唐两朝的史料,感受隋唐盛世

项目任务 分类制作展板 展板1:经济繁荣

展板2:民族和睦

展板3:对外交流

展板4:文化璀璨

展板5:……

学习成果 以“隋唐盛世”为主题撰写演讲稿

(1)请你为展板5确定一个主题。任选一个展板,为其补充两个相对应的史实。(6分)

活动二 【归纳整理——撰写演讲稿】

(2)同学们要以宣讲的方式展示学习成果。请你围绕“隋唐盛世”,自拟题目,撰写一篇不少于150字的演讲稿。(8分。要求:主题鲜明,史论结合,条理清晰,表述完整)

参考答案

1.C 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.B 8.D 9.D 10.C 11.C 12.C 13.A 14.B 15.B 16.B 17.B

18.B 19.A 20.B 21.A 22.C 23.C 24.A 25.C 26.C 27.A 28.B 29.C 30.B

31.(1)【示例一】

原则:富

说明:西安地处关中平原,土壤肥沃,且位于渭河畔,水源充足,适宜农业的发展,能够提供充足的物资保障。

【示例二】

原则:便

说明:西安邻近渭河,交通便利;地处唐朝的中心位置,便于与各地联系。

(任选一个原则回答即可,2分)

(2)北方经济长期遭到破坏,而南方经济却得到发展;军事冲突中心的转移;关中地区自然生态环境的人为破坏严重。(任答两点即可,4分)

(3)【示例】

“古都”:洛阳

推荐理由:洛阳是华夏文明的重要发祥地之一,东汉、西晋、北魏、隋、唐等多个朝代在此建都。洛阳承载着厚重的历史文化,见证了北魏孝文帝推行汉化改革、隋朝修建大运河等重大历史事件的发生,是中国古代历史上重要的经济、政治、文化中心。

(城市名称1分,理由3分,共4分)

32.(1)特点:规模大;次数多。(4分)影响:促进了中日文化交流;对日本社会的发展产生了深远影响。(任答一点即可,2分)

(2)官方使节出访频繁;民间商贸、文化交流频繁且规模较大。(4分)

(3)历史条件:经济繁荣,文化发达,国力强盛;实行兼容并包的开放政策;中华文化具有强大吸引力。(任答两点即可,4分)地位:东方文化的渊源。(2分)

33.(1)主题:制度创新;科技进步;思想活跃。(任答一点即可,2分)

【示例】

展板:经济繁荣

史实:曲辕犁、筒车等生产工具得以发明和推广;手工业达到很高水平;国内贸易兴盛,草市逐渐兴起;等等。(任答两点即可,4分)

(2)【示例】

唐朝是一个繁荣开放的时代

唐朝发明并推广曲辕犁、筒车等重要的生产工具,有效提高了粮食亩产量,手工业、商业也发展到很高水平。唐朝实行开放的对外政策,促进了中外文化的交流,如鉴真东渡日本,对中日文化交流作出了卓越贡献。唐朝是我国历史上诗歌创作的黄金时期,唐诗题材丰富,风格多样,传世诗歌有近五万首。

唐朝在对外交流、文学艺术等方面都有很大的建树,呈现出繁荣、富强、开放的盛世景象,成为当时世界上最具影响力的强大国家。

(言之有理即可,8分)

同课章节目录