基因自由组合定律的实质和应用 变式练 2025年高考生物二轮复习备考

文档属性

| 名称 | 基因自由组合定律的实质和应用 变式练 2025年高考生物二轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 189.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-20 16:37:56 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

基因自由组合定律的实质和应用 变式练

2025年高考生物二轮复习备考

1.麦芒可以帮助大麦传播种子,有人用纯系长芒大麦(亲本)进行诱变,获得短芒(突变体甲)和带帽芒(突变体乙)两个突变材料。为分析突变材料的遗传特点,研究人员进行了杂交实验,设定D/d控制麦芒长度性状、H/h控制麦芒带帽性状,结果如表所示。回答下列问题。

实验组 杂交组合 F1表型及比例 F2表型及比例

实验一 亲本×甲 全为长芒 长芒:短芒=3:1

实验二 亲本×乙 带帽芒:长芒=1:1 F1长芒植株自交,F2全为长芒 F1带帽芒植株自交,F2带帽芒:长芒=3:1

(1)与长芒相比,短芒为 性状,判断依据是 ;突变体乙的基因型是 。

(2)为进一步判断D/d和H/h基因的位置关系,小李和小王从亲本、突变体甲和突变体乙中选择实验材料设计杂交实验(不考虑同源染色体的交换)。

①小李认为D/d和H/h基因位于同一对同源染色体上,请帮他设计一种杂交实验方案 ,若F2表型及比例为 ,则小李的假设成立。

②小王设计的杂交实验结果证明了D/d和H/h基因位于非同源染色体上,且F2中出现了带帽芒:长芒:短芒=9:3:4,那么短芒性状所占比例大于1/16的原因是 ;若让F2中的带帽芒植株继续自交,F3中的带帽芒植株所占比例为 。

2.果蝇有4对染色体(Ⅰ~Ⅳ号,其中Ⅰ号为性染色体)。纯合体野生型果蝇表现为灰体、长翅、直刚毛,从该野生型群体中分别得到了甲、乙、丙三种单基因隐性突变的纯合体果蝇,其特点如表所示。

表现型 表现型特征 基因型 基因所在染色体

甲 黑檀体 体呈乌木色、黑亮 ee Ⅲ

乙 黑体 体呈深黑色 bb Ⅱ

丙 残翅 翅退化,部分残留 vgvg Ⅱ

某小组用果蝇进行杂交实验,探究性状的遗传规律,回答下列问题:

(1)用乙果蝇与丙果蝇杂交,F1的表现型是 。

(2)用甲果蝇与乙果蝇杂交,F1的基因型为 ,F1雌雄交配得到的F2中果蝇体色性状 (填“会”或“不会”)发生分离。

(3)该小组又从乙果蝇种群中得到一只表现型为焦刚毛、黑体的雄蝇,与一只直刚毛灰体雌蝇杂交后,子一代雌雄交配得到的子二代的表现型及其比例为直刚毛灰体♀∶直刚毛黑体♀∶直刚毛灰体♂∶直刚毛黑体♂∶焦刚毛灰体♂∶焦刚毛黑体♂=6∶2∶3∶1∶3∶1,则雌雄亲本的基因型分别为 (控制刚毛性状的基因用A/a表示)。F2所有果蝇自由交配,后代雌性果蝇中,黑身直毛所占比例为 。

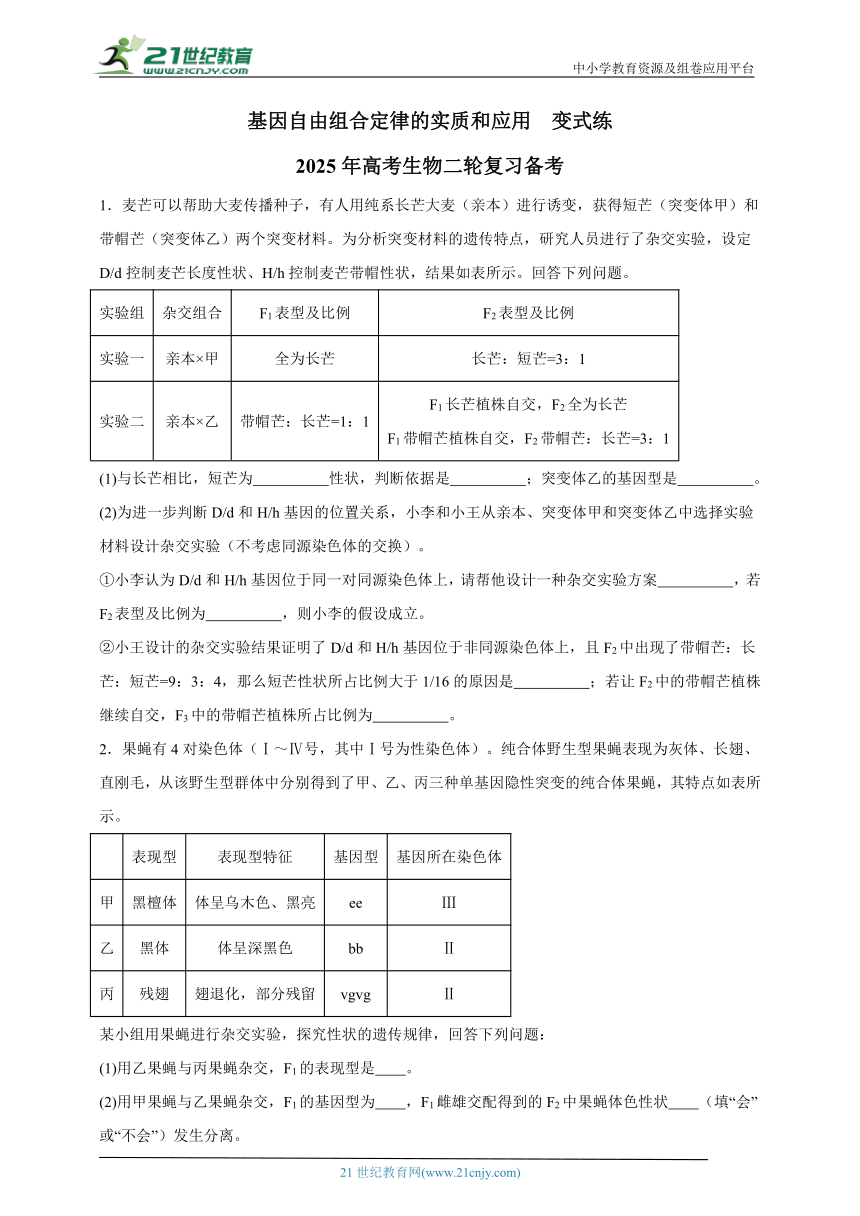

3.某XY型性别决定动物的体色有红色、黄色和棕色三种,受两对等位基因D/d和E/e控制,基因控制性状的途径如图所示。研究人员将两红色雌雄个体杂交,F1中棕色个体所占的比例为1/16,且棕色个体全部为雄性。请回答:

(1)根据杂交实验结果,可知D/d和E/e基因位于 (填“一”或“两”)对同源染色体上,遵循 。

(2)欲判断D/d和E/e两对等位基因在染色体上的位置,可统计F1中全部雌性个体的表现型,若F1中全部雌性个体的表现型及比例为 ,则D/d基因位于常染色体上,E/e基因位于X染色体上;若F1中全部雌性个体的表现型及比例为 ,则D/d基因位于X染色体上,E/e基因位于常染色体上。

(3)若D/d基因位于常染色体上,E/e基因位于X染色体上。

①写出亲本的基因型 ,F1中红色个体的雌雄比例为 。

②选择表现型为 的雄性个体与棕色雌性个体杂交,可根据子代的体色判断性别。子代中雄性个体的体色可能为 。

4.某昆虫的眼色有暗红色、朱红色、棕色、白色四种类型,由两对等位基因控制(A/a、B/b),暗红色源自于朱红色素(由A基因控制合成)和棕色素(由B基因控制合成)的叠加。利用三对昆虫进行了如图杂交实验(单位:只)。

不考虑X、Y染色体同源区段遗传和基因突变,回答下列问题:

(1)基因A位于 染色体上,控制眼色遗传的两对等位基因遵循 。

(2)暗红眼果蝇的基因型有 种,实验一的亲本基因型为 。

(3)实验二F1的暗红眼个体中纯合子占 ,实验二雌性亲本和实验三F1白色雄性个体杂交,后代中棕色眼个体占 。

(4)已知基因T、t位于果蝇的常染色体上(与A/a不在同一对染色体上)。当t纯合时对雄果蝇无影响,但会使雌果蝇性反转成不育的雄果蝇。让一只只含T基因的纯合朱红眼雌蝇与一只只含t基因的纯合棕眼雄蝇杂交,所得F1果蝇的表型及比例为 ,F1随机交配,F2的性别比例为 ,F2中,白眼雄蝇所占的比例为 。

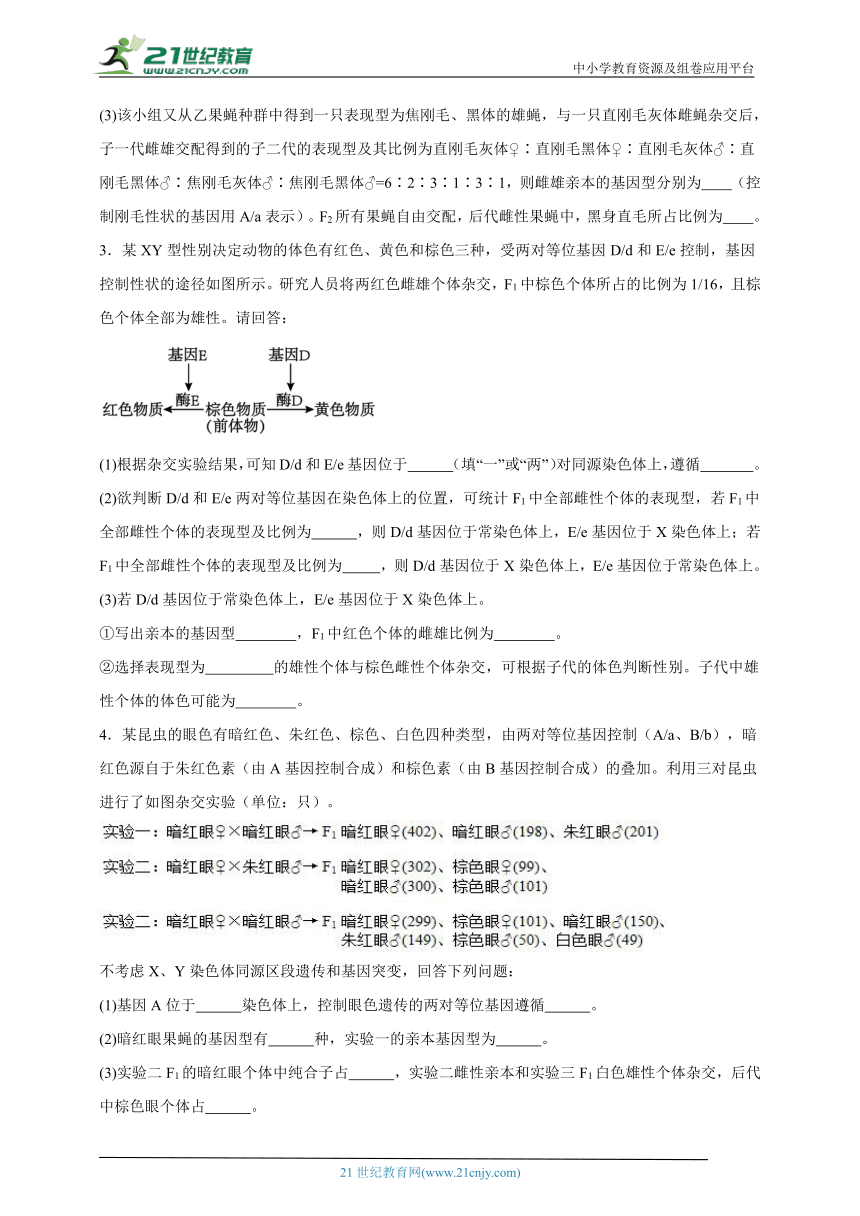

5.某植物属于雌雄同株两性花植物,其花色的紫色和黄色受一对或多对等位基因控制,种子长度受等位基因D/d控制,种子子叶的红色和绿色受等位基因R/r控制且红色对绿色为显性,D、d与R、r位于同一对同源染色体上。科研人员选择该植物两个品系作为亲本进行杂交,结果如下图。根据所学知识回答下列问题:

(1)黄花长粒植株和黄花短粒植株进行杂交实验的具体操作步骤是 。

(2)控制紫花和黄花的基因遵循 定律。控制花色和种子长度的基因在染色体上的位置关系是 。对F1进行测交,则后代表型及比例是 。

(3)F2黄花长粒的基因型有 种,其中纯合子比例为 。

(4)若不考虑基因突变和染色体片段互换,只考虑种子长度和子叶的颜色,现有一批中长粒红子叶的植株且基因型均为DdRr,若欲判断D、d和R、r在染色体上的位置关系,可用这批植株自交,观察子代表型及比例。若 ,说明D和R位于同一条染色体上,d和r位于同源染色体的另一条染色体上;若 ,说明D和r位于同一条染色体上,d和R位于同源染色体的另一条染色体上。

6.某两性花植物的花色由三对独立遗传的等位基因控制。A控制紫色,a无控制色素合成功能。B控制红色,b控制蓝色,D不影响上述基因的功能,但d纯合的个体为白花。基因型为A_B_D_和A_bbD_的个体分别表现紫红色花和靛蓝色花。现有该植物的3个纯合品系甲、乙、丙,花色分别为靛蓝色、白色和红色,杂交组合和结果如下表,不考虑突变和致死现象,回答下列相关问题:

杂交组合 亲本 表型F1 F2表型及比例

一 甲×乙 紫红色 紫红色∶靛蓝色∶白色=9∶3∶4

二 乙×丙 紫红色 紫红色∶红色∶白色=9∶3∶4

(1)花色遗传遵循 定律,该定律发生的时期是 ;基因A、a不同的原因是 。

(2)甲、丙的基因型分别是 、 。甲与丙杂交得F1自交,F2的表型及比例为 。

(3)若某植株自交子代中白花植株占比是1/4,则该植株可能的基因型有 种。

(4)从上述植物中选择实验材料,设计一代杂交实验确定杂交组合一的F2中靛蓝色植株的基因型,实验思路及预期结果是: 。

7.植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶(由A、a等位基因控制),果皮有齿皮和网皮(由B、b等位基因控制)。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲、乙、丙、丁4种甜瓜种子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见下表(实验②中F1自交得F2)。回答下列问题:

实验 亲本 F1 F2

① 甲×乙 1/4缺刻叶齿皮,1/4缺刻叶网皮, 1/4全缘叶齿皮,1/4全缘叶网皮 /

② 丙×丁 缺刻叶齿皮 9/16缺刻叶齿皮,3/16缺刻叶网皮,3/16全缘叶齿皮,1/16全缘叶网皮

(1)实验①中甲乙的基因型分别是 。

(2)实验②中丙丁的基因型分别是 。

(3)根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据是 。

(4)①若实验②F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,请回答下列问题:①叶形和果皮这两个性状中由2对等位基因控制的是 。判断的依据是 。

②控制叶形和果皮的基因 (选填“遵循”或者“不遵循”)自由组合定律。依据是 。

③根据F2表型及比例可得出基因与性状的数量关系是 。

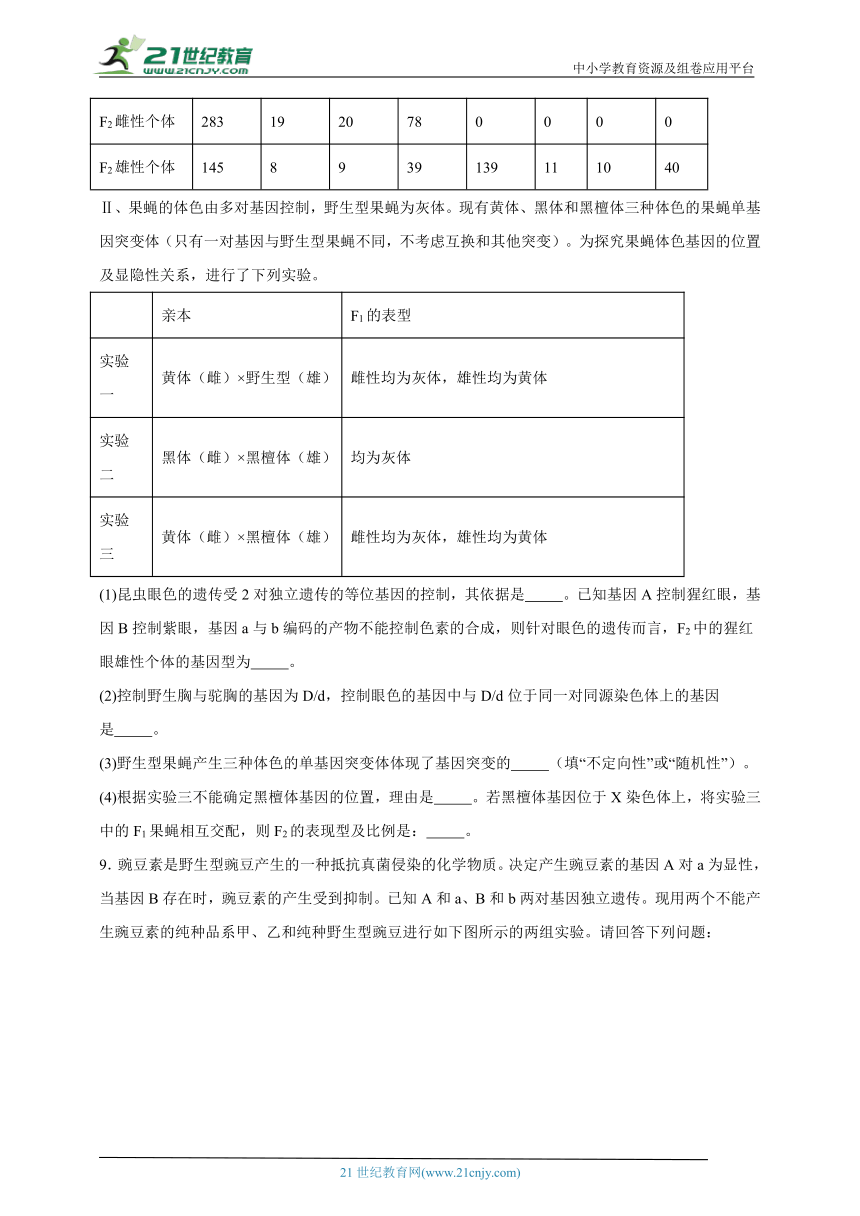

8.I、某昆虫的性别决定方式为XY型,用纯合猩红眼、驼胸雌性个体与纯合紫眼、野生胸雄性个体杂交,F1雌性个体和雄性个体全表现为野生眼、野生胸。F1雌雄个体杂交,F2的表型及个体数量(单位:只)如表所示。

性状 野生眼 野生眼 猩红眼 猩红眼 紫眼 紫眼 白眼 白眼

野生胸 驼胸 野生胸 驼胸 野生胸 驼胸 野生胸 驼胸

F2雌性个体 283 19 20 78 0 0 0 0

F2雄性个体 145 8 9 39 139 11 10 40

Ⅱ、果蝇的体色由多对基因控制,野生型果蝇为灰体。现有黄体、黑体和黑檀体三种体色的果蝇单基因突变体(只有一对基因与野生型果蝇不同,不考虑互换和其他突变)。为探究果蝇体色基因的位置及显隐性关系,进行了下列实验。

亲本 F1的表型

实验一 黄体(雌)×野生型(雄) 雌性均为灰体,雄性均为黄体

实验二 黑体(雌)×黑檀体(雄) 均为灰体

实验三 黄体(雌)×黑檀体(雄) 雌性均为灰体,雄性均为黄体

(1)昆虫眼色的遗传受2对独立遗传的等位基因的控制,其依据是 。已知基因A控制猩红眼,基因B控制紫眼,基因a与b编码的产物不能控制色素的合成,则针对眼色的遗传而言,F2中的猩红眼雄性个体的基因型为 。

(2)控制野生胸与驼胸的基因为D/d,控制眼色的基因中与D/d位于同一对同源染色体上的基因是 。

(3)野生型果蝇产生三种体色的单基因突变体体现了基因突变的 (填“不定向性”或“随机性”)。

(4)根据实验三不能确定黑檀体基因的位置,理由是 。若黑檀体基因位于X染色体上,将实验三中的F1果蝇相互交配,则F2的表现型及比例是: 。

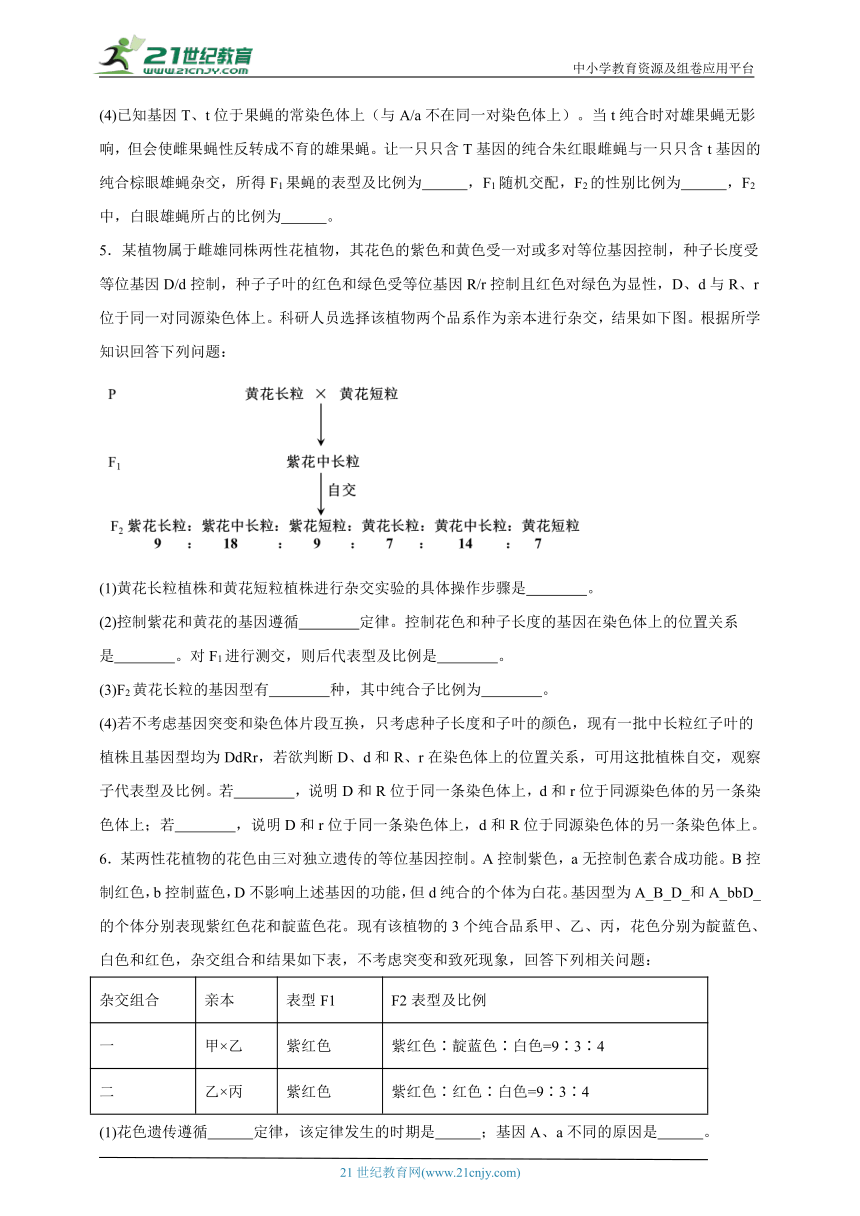

9.豌豆素是野生型豌豆产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质。决定产生豌豆素的基因A对a为显性,当基因B存在时,豌豆素的产生受到抑制。已知A和a、B和b两对基因独立遗传。现用两个不能产生豌豆素的纯种品系甲、乙和纯种野生型豌豆进行如下图所示的两组实验。请回答下列问题:

(1)A和a、B和b两对基因独立遗传,说明它们位于 。纯种野生型豌豆的基因型是 。

(2)Ⅰ组中亲本品系甲的基因型为 。F2中全部能产生豌豆素的个体自交,F3中能产豌豆素的个体所占比例为 。

(3)Ⅱ组F1的基因型为 。为鉴别Ⅱ组F2中不能产生豌豆素的基因型,最简便的方法是取该豌豆进行 ,若后代有能产生豌豆素的植株,则其基因型为 。

(4)如果用Ⅰ组的F2中不能产豌豆素的植株和Ⅱ组的F2中不能产豌豆素的植株杂交,后代中能产豌豆素的植株比例为 。

(5)如果用品系甲和品系乙进行杂交,则F1 (能或不能)产生豌豆素,F2中能产生豌豆素植株所占比例为 。

10.灰斑病是导致某二倍体作物(2n=20)减产的常见病害,某农科所通过诱变获得了两种抗灰斑病的单基因突变纯合体A1和A2,为进一步确定突变体的遗传特性,研究人员将突变体A1、A2进行杂交,所得的F1绝大多数表现为野生型(易感病),F1自交获得F2,F2表型的统计结果如下表。

病情指数 0 0.1-5.0 5.1-10.0 10.1-20.0 20.1-35.0 35.1以上

F2植株数 8 115 18 30 7 142

注:病情指数10.0以下归为抗病类型;病情指数10.0以上归为易感病类型回答下列问题。

(1)相对于野生型来说,作物的上述突变性状属于 性状。作物的配子中 (填“存在”或“不存在”)性染色体,理由是 。

(2)作物根尖细胞在增殖过程中含有的染色体组数为 。

(3)上述统计结果表明,突变体A1、A2的抗病基因 (“是”或“不是”)互为等位基因,理由是 。上述两种突变体的产生,反映了基因突变具有 特点。

(4)若将易感病植株从F2中拔除,剩余个体继续种植,进行随机交配,理论上收获的F3中出现易感病植株的概率为 。

(5)为提高抗病作物的抗旱性,科研人员将抗旱基因M插入至作物的染色体中,培育出转基因作物,已知抗旱基因插入的数量和位置是随机的。某转基因抗旱植株自交后代中有大约1/16的后代为非转基因植株,若不考虑发生染色体变异,则对此解释合理的是______

A.转基因植株发生突变,重新形成非转基因植株

B.抗旱基因M插入了作物细胞的线粒体DNA中

C.至少有两个抗旱基因M分别插入一对同源染色体的两个不同位点

D.至少有两个抗旱基因M分别插入两对同源染色体上的两个位点

参考答案

1.(1) 隐性 纯系亲本长芒与短芒甲杂交F1全为长芒,F1自交,F2长芒:短芒=3:1 DDHh

(2) 将突变体甲和突变体乙杂交得F1,取F1戴帽芒自交得F2,统计F2表型及比例 戴帽芒:短芒=3:1 ddHH,ddHh,ddhh均表现为短芒性状 25/36

(1)实验一中亲本(长芒)与甲(短芒)进行杂交,F1全为长芒,F1自交,F2长芒:短芒=3:1,则说明与长芒相比,短芒为隐性性状。实验二中亲本(长芒)与乙(带帽芒)进行杂交,F1带帽芒植株自交,F2带帽芒:长芒=3:1,则说明带帽芒为显性,即亲本基因型为DDhh,突变体乙基因型为DDHh。

(2)①要想探究两对基因是位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上,可以将突变体甲(ddhh)和突变体乙(DDHh)杂交得F1,取F1戴帽芒(DdHh)进行自交得F2,统计F2表型及比例。若D/d和H/h基因位于同一对同源染色体上,则F1戴帽芒(DdHh)产生配子DH:dh=1:1,则自交后F2表型及比例为戴帽芒:短芒=3:1。

②若D/d和H/h基因位于非同源染色体上,且F2中出现了带帽芒:长芒:短芒=9:3:4,则带帽芒的基因型为D-H-,长芒的基因型为,DDhh,短芒性状的基因型为ddHH,ddHh,ddhh,所以短芒性状所占比例大于1/16。若让F2中的带帽芒植株(1/9DDHH、2/9DDHh、2/9DdHH、4/9DdHh)继续自交,F3中带帽芒植株(D-H-)所占比例为4/36+6/36+6/36+9/36=25/36。

2.(1)灰体长翅

(2) EeBbVgVg 会

(3) BBXAXA、bbXaY 7/32

(1)丙果蝇的基因型为EEBBvgvg,乙果蝇的基因型为EEbbVgVg,两者杂交产生的后代基因型为EEBbVgvg,表现型为灰体长翅。

(2)用甲果蝇eeBBVgVg与乙果蝇EEbbVgVg杂交,F1基因型为EeBbVgVg,其中控制体色的基因型为EeBb,表现型为灰体。因E和e、B和b这两对等位基因分别位于Ⅲ号、Ⅱ号染色体上,在减数分裂形成配子时,能进行自由组合,所以F1雌雄交配得到的F2中,果蝇体色性状会发生分离。

(3)子二代雄果蝇和雌果蝇中直刚毛:焦刚毛的比值为,雄性中直刚毛∶焦刚毛=(3+1)∶(3+1)=1∶1;雌性中直刚毛∶焦刚毛=8∶0=1∶0;两者后代的分离比不相同,说明A、a位于X染色体上,由于伴性遗传具有交叉遗传的特点,后代雌果蝇全是直毛,说明直刚毛性状为显性性状,子一代雄果蝇的基因型为XAY,后代雄果蝇直刚毛∶焦刚毛=1∶1,说明子一代雌果蝇是杂合子XAXa,亲本基因型是XAXA、XaY,黑体与灰体这一相对性状,雌果蝇与雄果蝇的比例相同,都是灰体∶黑体=3∶1,因此基因位于常染色体上,子一代基因型是Bb,亲本基因型是BB、bb,考虑2对相对性状,直刚毛灰体雌蝇的基因型是 BBXAXA,焦刚毛黑体的雄蝇的基因型是bbXaY。F1的基因型为BbXAXa和BbXAY,就B/b而言,F2为1/4BB、1/2Bb、1/4bb,F2所有果蝇自由交配,产生的配子为1/2B和1/2b,子代黑身bb为1/2×1/2=1/4。就XA/Xa而言,F2为1/4XAXA、1/4XAXa、1/4XAY、1/4XaY,产生的雌配子为3/4XA、1/4Xa,雄配子为1/4XA、1/4Xa、1/2Y,自由交配产生的雌性果蝇中表现为直毛的占7/8,故F2所有果蝇自由交配,后代雌性果蝇中,黑身直毛所占比例为1/4×7/8=7/32。

3.(1) 两 基因的自由组合定律

(2) 全部为红色 红色:黄色=3:1

(3) DdXEXe、DdXEY 雌性:雄性=2:1 红色 全为黄色、全为棕色或者黄色:棕色=1:1

(1)根据题意可知,两红色雌雄个体杂交,F1中出现了棕色个体所占比例为1/16,说明F1的表现型比例符合9:3:3:1的变式,遵循基因自由组合定律,故两对等位基因位于两对同源染色体上。

(2)分析题图可知,不考虑基因的位置,红色个体的基因型为__E_,黄色个体的基因型为D_ee,棕色个体的基因型为ddee。两红色雌雄个体杂交,F1中棕色个体所占的比例为1/16,且棕色个体全部为雄性,因此有一对基因必然位于X染色体上,亲本的基因型为DdXEXe×DdXEY或EeXDXd×EeXDY。若亲本的基因型为DdXEXe×DdXEY,则F1雌性个体的基因型为__XEX-,即全为红色;若亲本的基因型为EeXDXd×EeXDY,则F1雌性个体的基因型及比例为E_XDX-:eeXDX-=3:1,即红色:黄色=3:1。

(3)若D/d基因位于常染色体上,E/e基因位于X染色体上,根据上述分析可知,亲本的基因型为DdXEXe、DdXEY,F1中红色个体的雌雄比例为__XEX-:__XEY=2:1.棕色雌性个体的基因型为ddXeXe,若要根据子代的体色判断性别,可选择红色雄性个体(__XEY)与之杂交,杂交组合可能为ddXeXe×ddXEY、ddXeXe×DDXEY、ddXeXe×DdXEY,子代雄性个体的体色分别为全为棕色、全为黄色或黄色:棕色=1:1。

4.(1) 常 自由组合定律

(2) 6/六 AAXBXb×AaXBY或AaXBXb×AAXBY

(3) 1/6 1/2

(4) 朱红眼雄性:棕色眼雌性=1:1 雌性:雄性=5:3 5/64

(1)实验一子代中,只有暗红眼和朱红眼,即F1中都有A,但不都有B基因。由F1朱红眼都是雄性,说明眼色B与性别相关,故B位于性染色体上。由实验三中暗红色(299+150)、朱红色(149)、棕色眼(101+50)、白色(49)四种眼色之比约为9:3:3:1,可知两对等位基因(A/a、B/b)遵循自由组合定律,位于两对染色体上,故基因A位于常染色体上。

(2)由(1)可知,暗红眼基因型为A-XBX-和A-XBY,朱红眼基因型为A-XbXb和A-XbY,棕色眼为aaXBX-和aaXBY,白色眼为aaXbXb和aaXbY,则暗红眼基因型有AAXBXB、AAXBXb、AaXBXB、AaXBXb、AAXBY、AaXBY,共6种基因型。实验一子代中都有A,不都有B基因。实验一子代都有A不都有B,则实验一的基因型只能为AAXBXb×AaXBY或AaXBXb×AAXBY。

(3)实验二子代只有暗红眼和棕色眼,即F1中都有B,不都有A,则实验二亲本基因型只能为AaXBXB×AaXbY。子代暗红眼(A-XBX-和A-XBY)为3/4,暗红眼纯合子(AAXBXB和AAXBY)为1/4×1/2=1/8,则实验二F1的暗红眼个体中纯合子占1/8÷3/4=1/6。实验三子代暗红色、朱红色、棕色眼、白色眼约为9:3:3:1,则实验三亲本基因型只能为AaXBXb×AaXBY。实验二雌性亲本(AaXBXB)和实验三F1白色雄性个体(aaXbY)杂交,后代棕色眼个体(aaXBX-和aaXBY)占1/2×1=1/2。

(4)让一只只含T基因的纯合朱红眼雌蝇与一只只含t基因的纯合棕眼雄蝇杂交,即TTAAXbXb×ttaaXBY,子代中TtAaXbY为1/2,TtAaXBXb为1/2,故所得F1果蝇的表型及比例为朱红眼雄性:棕色眼雌性=1:1。F1随机交配(TtAaXbY×TtAaXBXb),F2中XX:XY=1:1,TT:Tt:tt=1:2:1,则雄性后代不受影响,雌性后代有1/4反转成不育的雄果蝇。故F2的性别比例为雌性:雄性=1+1/4:1-1/4=5:3。白眼雄性(--aaXbY和ttaaXbXb)为1/4×1/4+1/4×1/4×1/4=5/64。

5.(1)去雄→套袋→授粉→套袋

(2) 自由组合 控制花色和种子长度的基因位于非同源染色体上 紫花中长粒:紫花短粒:黄花中长粒:黄花短粒=1:1:3:3

(3) 5/五 3/7

(4) 长粒红子叶:中长粒红子叶:短粒绿子叶=1:2:1 短粒红子叶:中长粒红子叶:长粒绿子叶=1:2:1

(1)黄花长粒植株和黄花短粒植株进行杂交实验的具体操作步骤是去雄→套袋→授粉→套袋,套袋是为了防止外来花粉的干扰。

(2)F2中紫花:黄花=9:7,是9:3:3:1的变形,则说明控制紫花和黄花的基因有两对,且遵循自由组合定律,且双显性为紫花,其他表现型为黄花,设基因为A/a,B/b,则亲本黄花基因型为AAbb、aaBB。在紫花中,长粒:中长粒:短粒=1:2:1,在黄花中长粒:中长粒:短粒=1:2:1,则说明控制花色和种子长度的基因符合自由组合,则控制花色和种子长度的基因位于非同源染色体上,且长粒为DD,中长粒为Dd,短粒为dd,所以亲本基因型为AAbbDD、aaBBdd或AAbbdd、aaBBDD,F1的基因型为AaBbDd。则对F1(AaBbDd)与aabbdd进行测交,由于只有AaBb表现为紫花,其他表现为黄花,则后代表型及比例是紫花中长粒:紫花短粒:黄花中长粒:黄花短粒=1:1:3:3。

(3)F2黄花长粒的基因型为aaB_DD、A_BBDD,aabbDD,共有5种,其中纯合子为aaBBDD、AABBDD,aabbDD,比例为3/7。

(4)若不考虑基因突变和染色体片段互换,只考虑种子长度和子叶的颜色,现有一批中长粒红子叶的植株且基因型均为DdRr,若欲判断D、d和R、r在染色体上的位置关系,可用这批植株自交,如果D和R位于同一条染色体上,d和r位于同源染色体的另一条染色体上,则DdRr个体产生的配子为DR、dr,则自交后代为DDRR:DdRr:ddrr=1:2:1,表现型为长粒红子叶:中长粒红子叶:短粒绿子叶=1:2:1;若D和r位于同一条染色体上,d和R位于同源染色体的另一条染色体上,则DdRr个体产生的配子为dR、Dr,自交后代为ddRR:DdRr:DDrr=1:2:1,表现型为短粒红子叶:中长粒红子叶:长粒绿子叶=1:2:1。

6.(1) 基因的自由组合 减数分裂Ⅰ后期 基因片段中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同

(2) AAbbDD aaBBDD 紫红色:靛蓝色:红色:蓝色=9:3:3:1

(3)9

(4)实验思路:让该靛蓝色植株与白花植株杂交,观察子代的表现型及比例;

预期结果:若后代表型中出现白花,则基因型为AAbbDd;若后代表型无白花,则基因型为AAbbDD。

(1)由题意可知,某两性花植物的花色由三对独立遗传的等位基因控制,因此花色遗传遵循基因的自由组合定律,该定律发生的时期是减数分裂Ⅰ后期;基因A、a不同的原因是基因片段中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同;

(2)已知基因A控制紫色,a无控制色素合成的功能。基因B控制红色,b控制蓝色。基因D不影响上述2对基因的功能,但d纯合的个体为白色花,甲为靛蓝色、乙为白色,它们产生的F1均为紫红色(A-B-D-),可判断甲的基因型为AAbbDD,乙的基因型为--BBdd。又因乙和丙杂交产生的F1均为紫红色(A-B-D-),丙为红色,可判断丙的基因型为aaBBDD,乙的基因型为AA--dd,综合两组杂交,乙的基因型为AABBdd;甲(AAbbDD)与丙(aaBBDD)杂交得F1(AaBbDD),F1自交,F2的表型及比例为紫红色:靛蓝色:红色:蓝色=9:3:3:1;

(3)若某植株自交子代中白花植株占比为1/4 ,则亲本为 ----Dd,因此该植株可能的基因型有9种;

(4)由题意可知,靛蓝色植株的基因型可能是AAbbDD、AAbbDd,因此要设计一代杂交实验确定杂交组合一的F2中靛蓝色植株的基因型,用白花植株与靛蓝色植株杂交,观察子代表型。若后代表型中出现白花,则基因型为AAbbDd;若后代表型无白花,则基因型为AAbbDD。

7.(1)Aabb×aaBb

(2)AAbb×aaBB

(3)F1中缺刻叶∶全缘叶=1:1;齿皮∶网皮=1:1

(4) 叶形 实验②F2中缺刻叶∶全缘叶=15:1,是9:3:3:1的变式,遵循自由组合定律。 遵循 F2中缺刻叶∶全缘叶=15:1,齿皮∶网皮=3:1,后代45∶1是(15:1)×(3:1)的展开式 基因与性状并非简单的一一对应关系,一种性状可由两对等位基因控制

(1)根据实验②中F1均 表现为缺刻叶齿皮,同时F2表现为9∶3∶3∶1的性状分离比,可判断这两对相对性状中缺刻叶对全缘叶为显性,齿皮对网皮为显性,实验①中甲乙杂交,子一代中出现1∶1∶1∶1的分离比,说明两个亲本的杂交类似于测交,而丙和丁杂交后代均表现为缺刻叶齿皮,且相关基因型为AaBb,因此丙的基因型为AAbb,而丁的基因型为aaBB,而甲(A_bb)和乙杂交后代有四种表型,且比例均等,则说明甲的基因型为Aabb,乙的基因型为aaBb。

(2)结合(1)可知,丙种植后表现为缺刻叶网皮,丙×丁杂交后子一代都是缺刻叶齿皮,子一代杂交后出现9∶3∶3∶1的性状分离比,说明F1缺刻叶齿皮基因型是AaBb,丙丁的基因型分别是AAbb×aaBB。

(3)基因分离定律的实质是在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代,实验①的F1中缺刻叶∶全缘叶=1:1;齿皮∶网皮=1:1,根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律。

(4)①假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,其中缺刻∶全缘叶=15∶1,而齿皮∶网皮=3∶1,据此可推测叶形和果皮这两个性状中由一对等位基因控制的是果皮性状,叶形受两对等位基因控制。

②F2中缺刻叶∶全缘叶=15:1,齿皮∶网皮=3:1,后代45∶15∶3∶1是(15:1)×(3:1)的展开式,故控制叶形和果皮的基因遵循自由组合定律。

③根据F2表型及比例可得出基因与性状的数量关系是:基因与性状并非简单的一一对应关系,一种性状可由两对等位基因控制。

8.(1) F2中野生眼:猩红眼:紫眼:白眼≈9:3:3:1 bbXAY或bbXAYa

(2)B/b

(3)随机性

(4) 无论黑檀体基因是否位于常染色体上,得到F1的表型均相同 灰体雌蝇:黄体雌蝇:黄体雄蝇:黑檀体雄蝇=1:1:1:1

(1)由题意可知,F2中野生眼:猩红眼:紫眼:白眼=455:146:150:50≈9:3:3:1,说明昆虫眼色受2对独立遗传的等位基因控制;据“基因A控制猩红眼,基因B控制紫眼,基因a与b编码的产物不能控制色素的合成”可知,含A与B的个体表现为野生眼,含A不含B的个体表现为猩红眼,含B不含A的个体表现为紫眼,不含显性基因的个体表现为白眼。F2中雌雄个体的眼色有差异,说明存在伴性遗传,但2对等位基因又是独立遗传的,因此,1对等位基因位于性染色体上,另1对等位基因位于常染色体上。若A/a位于性染色体上,亲本的基因型为XAXAbb、XaYBB(或XaYaBB),F1个体基因型为XAXaBb、XAYBb(或XAYaBb),F2中会出现XaYBB(或XaYaBB)、XaYBb(或XaYaBb)(紫眼雄性)与XaYbb(或XaYabb)(白眼雄性),这与实验结果相符;若B/b位于性染色体上,亲本的基因型为AAXbXb、aaXBY(或aaXbYB),F1个体基因型为AaXBXb、AaXbY(或AaXbYB),F2中会出现aaXbXb(紫眼雌性)与aaXBXb(白眼雌性),这与实验结果不相符。所以位于性染色体上的基因是A/a,F2中的猩红眼雄性个体的基因型为bbXAY或bbXAYa;

(2)“纯合猩红眼、驼胸雌性个体与纯合紫眼、野生胸雄性个体杂交,F1雌性个体和雄性个体全表现为野生眼、野生胸”说明野生胸对驼胸为显性。F2中雌性个体、雄性个体以及全部个体群体中,野生胸个体与驼胸个体的数量之比均为3:1,且无论是F1还是F2的胸形状都与性别无关,表明控制胸形状的基因位于常染色体上。由表中数据可知,F2中性状的8种组合类型不符合(3:1)×(9:3:3:1)的比例,若控制眼色与胸形状的基因独立遗传时,F2中的猩红眼、驼胸的个体数量理应为801×3/16×1/4≈38只,而实际数量为117只,表明昆虫眼色和胸形状之间存在连锁遗传。根据上面的分析,B/b、D/d均位于常染色体上,A/a位于性染色体上,所以只能是B/b和D/d位于同一对同源染色体上,这2对基因存在连锁遗传;

(3)果蝇的体色由多对基因控制,题中显示黄体、黑体和黑檀体三种体色的果蝇均为单基因突变体,且为不同的基因发生突变的结果,说明了基因突变具有随机性;

(4)根据实验三不能确定黑檀体基因的位置,因为无论黑檀体基因是否位于常染色体上,得到F1的表型均相同,即亲本的基因型为AAXbXb或XAbXAb(黄体)、aaXBY或XaBY(黑檀体)。若控制黑檀体的基因位于X染色体上,则亲本的基因型为XAbXAb(黄体)、XaBY(黑檀体),F1的基因型为XAbXaB、XAbY,二者相互交配产生F2的灰体雌蝇XAbXaB:黄体雌蝇XAbXAb:黄体雄蝇XAbY:黑檀体雄蝇XaBY=1:1:1:1。

9.(1) 非同源染色体上 AAbb

(2) aabb 5/6

(3) AABb 自交 AABb

(4)1/3

(5) 不能 3/16

(1)A和a、B和b两对基因独立遗传,说明它们分别位于不同的同源染色体(非同源染色体上)上。依据题干信息,决定产生豌豆素的基因A对a为显性,当基因B存在时,豌豆素的产生受到抑制,说明不能产生豌豆素的纯合品系的基因型有:AABB、aaBB、aabb,能够合成豌豆素的纯合品系的基因型为AAbb,甲、乙均为不能产生豌豆素的纯合品系,Ⅰ组中F2,能产生豌豆素:不能产生豌豆素=3:1,说明F1的基因型为Aabb,则品系甲的基因型为aabb、野生型的基因型为AAbb。代入Ⅱ组,F2中,产生豌豆素:不能产生豌豆素=1:3,说明其F1的基因型为AABb,亲本中品系乙的基因型为AABB。

(2)依据第一小问,可知,品系甲的基因型为aabb,F2中能产生豌豆素的基因型为A-bb,包括1/3AAbb、2/3Aabb,F2中全部能产生豌豆素的个体自交,F3中能产豌豆素的个体所占比例为1-2/31/4=5/6。

(3)依据第一小问,可知,品系乙的基因型为AABB,野生型的基因型为AAbb,故Ⅱ组F1的基因型为AABb,若要鉴别Ⅱ组F2中不能产生豌豆素的基因型(AABb、AABB),最简便的方法是取该豌豆进行自交,观察后代若能产生有豌豆素的植株(AAbb),则说明其基因型为AABb。

(4)结合上述三问可知,Ⅰ组的F2中不能产豌豆素的植株为aabb,Ⅱ组的F2中不能产豌豆素的植株为1/3AABB、2/3AABb,后代能产生豌豆素Aabb的比例为2/31/2=1/3。

(5)品系甲的基因型为aabb,品系乙的基因型为AABB,F1的基因型为AaBb,不能产生豌豆素,该个体自交,F2中能产生豌豆素植株A-bb所占比例为3/41/4=3/16。

10.(1) 隐性 不存在 该作物能够发生自交,说明其为雌雄同株植物,不存在性染色体

(2)2或4

(3) 不是 因为F1绝大多数表现为野生型(易感病),产生的F2中抗病与易感病接近7∶9,说明T1、T2的抗病性分别由位于不同染色体上的等位基因控制 普遍性

(4)8/49

(5)D

(1)F2中抗病类型有8+115+18共141株,易感病类型有30+7+142共179株,抗病类型:易感病类型约为7:9,属于9:3:3:1的变式,说明抗病和易感病这一对相对性状的遗传受两对等位基因的控制,且遵循自由组合定律,且抗病性状由隐性基因控制,为隐性性状,所以本题突变性状属于隐性性状,作物能够发生自交,说明其为雌雄同株植物,不存在性染色体,所以作物的配子中也不存在性染色体。

(2)作物根尖细胞在增殖过程中不同时期含有的染色体组数不同,在有丝分裂前中期含2个染色体组,在后期、末期含4个染色体组。

(3)因为F1绝大多数表现为野生型(易感病),产生的F2中抗病与易感病接近7∶9,说明A1、A2的抗病性分别由位于不同染色体上的等位基因控制,所以突变体A1、A2的抗病基因不互为等位基因。

(4)假设F1基因型是AaBb,易感病的植株基因型为A_B_,其余基因型为抗病植株基因型及比例分别为AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,若这些个体随机交配则理论上收获的易感病植株A_B_的概率为。

(5)A、转基因植株发生突变,重新形成转基因植株,A错误;

B、抗旱基因M插入了作物细胞的线粒体DNA中,则属于母系遗传,自交后代全部为转基因,该解释不合理,B错误;

C、至少有两个抗旱基因M分别插入一对同源染色体的两个不同位点,此时该转基因生物相当于纯合子,自交子代全部是转基因玉米,与题干信息不符,C错误;

D、至少有两个抗旱基因M分别插入两对同源染色体上的两个位点,其遗传遵循基因的自由组合定律,则子代中不具有基因M的比例为,即6.25%,符合题干信息,D正确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

基因自由组合定律的实质和应用 变式练

2025年高考生物二轮复习备考

1.麦芒可以帮助大麦传播种子,有人用纯系长芒大麦(亲本)进行诱变,获得短芒(突变体甲)和带帽芒(突变体乙)两个突变材料。为分析突变材料的遗传特点,研究人员进行了杂交实验,设定D/d控制麦芒长度性状、H/h控制麦芒带帽性状,结果如表所示。回答下列问题。

实验组 杂交组合 F1表型及比例 F2表型及比例

实验一 亲本×甲 全为长芒 长芒:短芒=3:1

实验二 亲本×乙 带帽芒:长芒=1:1 F1长芒植株自交,F2全为长芒 F1带帽芒植株自交,F2带帽芒:长芒=3:1

(1)与长芒相比,短芒为 性状,判断依据是 ;突变体乙的基因型是 。

(2)为进一步判断D/d和H/h基因的位置关系,小李和小王从亲本、突变体甲和突变体乙中选择实验材料设计杂交实验(不考虑同源染色体的交换)。

①小李认为D/d和H/h基因位于同一对同源染色体上,请帮他设计一种杂交实验方案 ,若F2表型及比例为 ,则小李的假设成立。

②小王设计的杂交实验结果证明了D/d和H/h基因位于非同源染色体上,且F2中出现了带帽芒:长芒:短芒=9:3:4,那么短芒性状所占比例大于1/16的原因是 ;若让F2中的带帽芒植株继续自交,F3中的带帽芒植株所占比例为 。

2.果蝇有4对染色体(Ⅰ~Ⅳ号,其中Ⅰ号为性染色体)。纯合体野生型果蝇表现为灰体、长翅、直刚毛,从该野生型群体中分别得到了甲、乙、丙三种单基因隐性突变的纯合体果蝇,其特点如表所示。

表现型 表现型特征 基因型 基因所在染色体

甲 黑檀体 体呈乌木色、黑亮 ee Ⅲ

乙 黑体 体呈深黑色 bb Ⅱ

丙 残翅 翅退化,部分残留 vgvg Ⅱ

某小组用果蝇进行杂交实验,探究性状的遗传规律,回答下列问题:

(1)用乙果蝇与丙果蝇杂交,F1的表现型是 。

(2)用甲果蝇与乙果蝇杂交,F1的基因型为 ,F1雌雄交配得到的F2中果蝇体色性状 (填“会”或“不会”)发生分离。

(3)该小组又从乙果蝇种群中得到一只表现型为焦刚毛、黑体的雄蝇,与一只直刚毛灰体雌蝇杂交后,子一代雌雄交配得到的子二代的表现型及其比例为直刚毛灰体♀∶直刚毛黑体♀∶直刚毛灰体♂∶直刚毛黑体♂∶焦刚毛灰体♂∶焦刚毛黑体♂=6∶2∶3∶1∶3∶1,则雌雄亲本的基因型分别为 (控制刚毛性状的基因用A/a表示)。F2所有果蝇自由交配,后代雌性果蝇中,黑身直毛所占比例为 。

3.某XY型性别决定动物的体色有红色、黄色和棕色三种,受两对等位基因D/d和E/e控制,基因控制性状的途径如图所示。研究人员将两红色雌雄个体杂交,F1中棕色个体所占的比例为1/16,且棕色个体全部为雄性。请回答:

(1)根据杂交实验结果,可知D/d和E/e基因位于 (填“一”或“两”)对同源染色体上,遵循 。

(2)欲判断D/d和E/e两对等位基因在染色体上的位置,可统计F1中全部雌性个体的表现型,若F1中全部雌性个体的表现型及比例为 ,则D/d基因位于常染色体上,E/e基因位于X染色体上;若F1中全部雌性个体的表现型及比例为 ,则D/d基因位于X染色体上,E/e基因位于常染色体上。

(3)若D/d基因位于常染色体上,E/e基因位于X染色体上。

①写出亲本的基因型 ,F1中红色个体的雌雄比例为 。

②选择表现型为 的雄性个体与棕色雌性个体杂交,可根据子代的体色判断性别。子代中雄性个体的体色可能为 。

4.某昆虫的眼色有暗红色、朱红色、棕色、白色四种类型,由两对等位基因控制(A/a、B/b),暗红色源自于朱红色素(由A基因控制合成)和棕色素(由B基因控制合成)的叠加。利用三对昆虫进行了如图杂交实验(单位:只)。

不考虑X、Y染色体同源区段遗传和基因突变,回答下列问题:

(1)基因A位于 染色体上,控制眼色遗传的两对等位基因遵循 。

(2)暗红眼果蝇的基因型有 种,实验一的亲本基因型为 。

(3)实验二F1的暗红眼个体中纯合子占 ,实验二雌性亲本和实验三F1白色雄性个体杂交,后代中棕色眼个体占 。

(4)已知基因T、t位于果蝇的常染色体上(与A/a不在同一对染色体上)。当t纯合时对雄果蝇无影响,但会使雌果蝇性反转成不育的雄果蝇。让一只只含T基因的纯合朱红眼雌蝇与一只只含t基因的纯合棕眼雄蝇杂交,所得F1果蝇的表型及比例为 ,F1随机交配,F2的性别比例为 ,F2中,白眼雄蝇所占的比例为 。

5.某植物属于雌雄同株两性花植物,其花色的紫色和黄色受一对或多对等位基因控制,种子长度受等位基因D/d控制,种子子叶的红色和绿色受等位基因R/r控制且红色对绿色为显性,D、d与R、r位于同一对同源染色体上。科研人员选择该植物两个品系作为亲本进行杂交,结果如下图。根据所学知识回答下列问题:

(1)黄花长粒植株和黄花短粒植株进行杂交实验的具体操作步骤是 。

(2)控制紫花和黄花的基因遵循 定律。控制花色和种子长度的基因在染色体上的位置关系是 。对F1进行测交,则后代表型及比例是 。

(3)F2黄花长粒的基因型有 种,其中纯合子比例为 。

(4)若不考虑基因突变和染色体片段互换,只考虑种子长度和子叶的颜色,现有一批中长粒红子叶的植株且基因型均为DdRr,若欲判断D、d和R、r在染色体上的位置关系,可用这批植株自交,观察子代表型及比例。若 ,说明D和R位于同一条染色体上,d和r位于同源染色体的另一条染色体上;若 ,说明D和r位于同一条染色体上,d和R位于同源染色体的另一条染色体上。

6.某两性花植物的花色由三对独立遗传的等位基因控制。A控制紫色,a无控制色素合成功能。B控制红色,b控制蓝色,D不影响上述基因的功能,但d纯合的个体为白花。基因型为A_B_D_和A_bbD_的个体分别表现紫红色花和靛蓝色花。现有该植物的3个纯合品系甲、乙、丙,花色分别为靛蓝色、白色和红色,杂交组合和结果如下表,不考虑突变和致死现象,回答下列相关问题:

杂交组合 亲本 表型F1 F2表型及比例

一 甲×乙 紫红色 紫红色∶靛蓝色∶白色=9∶3∶4

二 乙×丙 紫红色 紫红色∶红色∶白色=9∶3∶4

(1)花色遗传遵循 定律,该定律发生的时期是 ;基因A、a不同的原因是 。

(2)甲、丙的基因型分别是 、 。甲与丙杂交得F1自交,F2的表型及比例为 。

(3)若某植株自交子代中白花植株占比是1/4,则该植株可能的基因型有 种。

(4)从上述植物中选择实验材料,设计一代杂交实验确定杂交组合一的F2中靛蓝色植株的基因型,实验思路及预期结果是: 。

7.植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶(由A、a等位基因控制),果皮有齿皮和网皮(由B、b等位基因控制)。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲、乙、丙、丁4种甜瓜种子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见下表(实验②中F1自交得F2)。回答下列问题:

实验 亲本 F1 F2

① 甲×乙 1/4缺刻叶齿皮,1/4缺刻叶网皮, 1/4全缘叶齿皮,1/4全缘叶网皮 /

② 丙×丁 缺刻叶齿皮 9/16缺刻叶齿皮,3/16缺刻叶网皮,3/16全缘叶齿皮,1/16全缘叶网皮

(1)实验①中甲乙的基因型分别是 。

(2)实验②中丙丁的基因型分别是 。

(3)根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据是 。

(4)①若实验②F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,请回答下列问题:①叶形和果皮这两个性状中由2对等位基因控制的是 。判断的依据是 。

②控制叶形和果皮的基因 (选填“遵循”或者“不遵循”)自由组合定律。依据是 。

③根据F2表型及比例可得出基因与性状的数量关系是 。

8.I、某昆虫的性别决定方式为XY型,用纯合猩红眼、驼胸雌性个体与纯合紫眼、野生胸雄性个体杂交,F1雌性个体和雄性个体全表现为野生眼、野生胸。F1雌雄个体杂交,F2的表型及个体数量(单位:只)如表所示。

性状 野生眼 野生眼 猩红眼 猩红眼 紫眼 紫眼 白眼 白眼

野生胸 驼胸 野生胸 驼胸 野生胸 驼胸 野生胸 驼胸

F2雌性个体 283 19 20 78 0 0 0 0

F2雄性个体 145 8 9 39 139 11 10 40

Ⅱ、果蝇的体色由多对基因控制,野生型果蝇为灰体。现有黄体、黑体和黑檀体三种体色的果蝇单基因突变体(只有一对基因与野生型果蝇不同,不考虑互换和其他突变)。为探究果蝇体色基因的位置及显隐性关系,进行了下列实验。

亲本 F1的表型

实验一 黄体(雌)×野生型(雄) 雌性均为灰体,雄性均为黄体

实验二 黑体(雌)×黑檀体(雄) 均为灰体

实验三 黄体(雌)×黑檀体(雄) 雌性均为灰体,雄性均为黄体

(1)昆虫眼色的遗传受2对独立遗传的等位基因的控制,其依据是 。已知基因A控制猩红眼,基因B控制紫眼,基因a与b编码的产物不能控制色素的合成,则针对眼色的遗传而言,F2中的猩红眼雄性个体的基因型为 。

(2)控制野生胸与驼胸的基因为D/d,控制眼色的基因中与D/d位于同一对同源染色体上的基因是 。

(3)野生型果蝇产生三种体色的单基因突变体体现了基因突变的 (填“不定向性”或“随机性”)。

(4)根据实验三不能确定黑檀体基因的位置,理由是 。若黑檀体基因位于X染色体上,将实验三中的F1果蝇相互交配,则F2的表现型及比例是: 。

9.豌豆素是野生型豌豆产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质。决定产生豌豆素的基因A对a为显性,当基因B存在时,豌豆素的产生受到抑制。已知A和a、B和b两对基因独立遗传。现用两个不能产生豌豆素的纯种品系甲、乙和纯种野生型豌豆进行如下图所示的两组实验。请回答下列问题:

(1)A和a、B和b两对基因独立遗传,说明它们位于 。纯种野生型豌豆的基因型是 。

(2)Ⅰ组中亲本品系甲的基因型为 。F2中全部能产生豌豆素的个体自交,F3中能产豌豆素的个体所占比例为 。

(3)Ⅱ组F1的基因型为 。为鉴别Ⅱ组F2中不能产生豌豆素的基因型,最简便的方法是取该豌豆进行 ,若后代有能产生豌豆素的植株,则其基因型为 。

(4)如果用Ⅰ组的F2中不能产豌豆素的植株和Ⅱ组的F2中不能产豌豆素的植株杂交,后代中能产豌豆素的植株比例为 。

(5)如果用品系甲和品系乙进行杂交,则F1 (能或不能)产生豌豆素,F2中能产生豌豆素植株所占比例为 。

10.灰斑病是导致某二倍体作物(2n=20)减产的常见病害,某农科所通过诱变获得了两种抗灰斑病的单基因突变纯合体A1和A2,为进一步确定突变体的遗传特性,研究人员将突变体A1、A2进行杂交,所得的F1绝大多数表现为野生型(易感病),F1自交获得F2,F2表型的统计结果如下表。

病情指数 0 0.1-5.0 5.1-10.0 10.1-20.0 20.1-35.0 35.1以上

F2植株数 8 115 18 30 7 142

注:病情指数10.0以下归为抗病类型;病情指数10.0以上归为易感病类型回答下列问题。

(1)相对于野生型来说,作物的上述突变性状属于 性状。作物的配子中 (填“存在”或“不存在”)性染色体,理由是 。

(2)作物根尖细胞在增殖过程中含有的染色体组数为 。

(3)上述统计结果表明,突变体A1、A2的抗病基因 (“是”或“不是”)互为等位基因,理由是 。上述两种突变体的产生,反映了基因突变具有 特点。

(4)若将易感病植株从F2中拔除,剩余个体继续种植,进行随机交配,理论上收获的F3中出现易感病植株的概率为 。

(5)为提高抗病作物的抗旱性,科研人员将抗旱基因M插入至作物的染色体中,培育出转基因作物,已知抗旱基因插入的数量和位置是随机的。某转基因抗旱植株自交后代中有大约1/16的后代为非转基因植株,若不考虑发生染色体变异,则对此解释合理的是______

A.转基因植株发生突变,重新形成非转基因植株

B.抗旱基因M插入了作物细胞的线粒体DNA中

C.至少有两个抗旱基因M分别插入一对同源染色体的两个不同位点

D.至少有两个抗旱基因M分别插入两对同源染色体上的两个位点

参考答案

1.(1) 隐性 纯系亲本长芒与短芒甲杂交F1全为长芒,F1自交,F2长芒:短芒=3:1 DDHh

(2) 将突变体甲和突变体乙杂交得F1,取F1戴帽芒自交得F2,统计F2表型及比例 戴帽芒:短芒=3:1 ddHH,ddHh,ddhh均表现为短芒性状 25/36

(1)实验一中亲本(长芒)与甲(短芒)进行杂交,F1全为长芒,F1自交,F2长芒:短芒=3:1,则说明与长芒相比,短芒为隐性性状。实验二中亲本(长芒)与乙(带帽芒)进行杂交,F1带帽芒植株自交,F2带帽芒:长芒=3:1,则说明带帽芒为显性,即亲本基因型为DDhh,突变体乙基因型为DDHh。

(2)①要想探究两对基因是位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上,可以将突变体甲(ddhh)和突变体乙(DDHh)杂交得F1,取F1戴帽芒(DdHh)进行自交得F2,统计F2表型及比例。若D/d和H/h基因位于同一对同源染色体上,则F1戴帽芒(DdHh)产生配子DH:dh=1:1,则自交后F2表型及比例为戴帽芒:短芒=3:1。

②若D/d和H/h基因位于非同源染色体上,且F2中出现了带帽芒:长芒:短芒=9:3:4,则带帽芒的基因型为D-H-,长芒的基因型为,DDhh,短芒性状的基因型为ddHH,ddHh,ddhh,所以短芒性状所占比例大于1/16。若让F2中的带帽芒植株(1/9DDHH、2/9DDHh、2/9DdHH、4/9DdHh)继续自交,F3中带帽芒植株(D-H-)所占比例为4/36+6/36+6/36+9/36=25/36。

2.(1)灰体长翅

(2) EeBbVgVg 会

(3) BBXAXA、bbXaY 7/32

(1)丙果蝇的基因型为EEBBvgvg,乙果蝇的基因型为EEbbVgVg,两者杂交产生的后代基因型为EEBbVgvg,表现型为灰体长翅。

(2)用甲果蝇eeBBVgVg与乙果蝇EEbbVgVg杂交,F1基因型为EeBbVgVg,其中控制体色的基因型为EeBb,表现型为灰体。因E和e、B和b这两对等位基因分别位于Ⅲ号、Ⅱ号染色体上,在减数分裂形成配子时,能进行自由组合,所以F1雌雄交配得到的F2中,果蝇体色性状会发生分离。

(3)子二代雄果蝇和雌果蝇中直刚毛:焦刚毛的比值为,雄性中直刚毛∶焦刚毛=(3+1)∶(3+1)=1∶1;雌性中直刚毛∶焦刚毛=8∶0=1∶0;两者后代的分离比不相同,说明A、a位于X染色体上,由于伴性遗传具有交叉遗传的特点,后代雌果蝇全是直毛,说明直刚毛性状为显性性状,子一代雄果蝇的基因型为XAY,后代雄果蝇直刚毛∶焦刚毛=1∶1,说明子一代雌果蝇是杂合子XAXa,亲本基因型是XAXA、XaY,黑体与灰体这一相对性状,雌果蝇与雄果蝇的比例相同,都是灰体∶黑体=3∶1,因此基因位于常染色体上,子一代基因型是Bb,亲本基因型是BB、bb,考虑2对相对性状,直刚毛灰体雌蝇的基因型是 BBXAXA,焦刚毛黑体的雄蝇的基因型是bbXaY。F1的基因型为BbXAXa和BbXAY,就B/b而言,F2为1/4BB、1/2Bb、1/4bb,F2所有果蝇自由交配,产生的配子为1/2B和1/2b,子代黑身bb为1/2×1/2=1/4。就XA/Xa而言,F2为1/4XAXA、1/4XAXa、1/4XAY、1/4XaY,产生的雌配子为3/4XA、1/4Xa,雄配子为1/4XA、1/4Xa、1/2Y,自由交配产生的雌性果蝇中表现为直毛的占7/8,故F2所有果蝇自由交配,后代雌性果蝇中,黑身直毛所占比例为1/4×7/8=7/32。

3.(1) 两 基因的自由组合定律

(2) 全部为红色 红色:黄色=3:1

(3) DdXEXe、DdXEY 雌性:雄性=2:1 红色 全为黄色、全为棕色或者黄色:棕色=1:1

(1)根据题意可知,两红色雌雄个体杂交,F1中出现了棕色个体所占比例为1/16,说明F1的表现型比例符合9:3:3:1的变式,遵循基因自由组合定律,故两对等位基因位于两对同源染色体上。

(2)分析题图可知,不考虑基因的位置,红色个体的基因型为__E_,黄色个体的基因型为D_ee,棕色个体的基因型为ddee。两红色雌雄个体杂交,F1中棕色个体所占的比例为1/16,且棕色个体全部为雄性,因此有一对基因必然位于X染色体上,亲本的基因型为DdXEXe×DdXEY或EeXDXd×EeXDY。若亲本的基因型为DdXEXe×DdXEY,则F1雌性个体的基因型为__XEX-,即全为红色;若亲本的基因型为EeXDXd×EeXDY,则F1雌性个体的基因型及比例为E_XDX-:eeXDX-=3:1,即红色:黄色=3:1。

(3)若D/d基因位于常染色体上,E/e基因位于X染色体上,根据上述分析可知,亲本的基因型为DdXEXe、DdXEY,F1中红色个体的雌雄比例为__XEX-:__XEY=2:1.棕色雌性个体的基因型为ddXeXe,若要根据子代的体色判断性别,可选择红色雄性个体(__XEY)与之杂交,杂交组合可能为ddXeXe×ddXEY、ddXeXe×DDXEY、ddXeXe×DdXEY,子代雄性个体的体色分别为全为棕色、全为黄色或黄色:棕色=1:1。

4.(1) 常 自由组合定律

(2) 6/六 AAXBXb×AaXBY或AaXBXb×AAXBY

(3) 1/6 1/2

(4) 朱红眼雄性:棕色眼雌性=1:1 雌性:雄性=5:3 5/64

(1)实验一子代中,只有暗红眼和朱红眼,即F1中都有A,但不都有B基因。由F1朱红眼都是雄性,说明眼色B与性别相关,故B位于性染色体上。由实验三中暗红色(299+150)、朱红色(149)、棕色眼(101+50)、白色(49)四种眼色之比约为9:3:3:1,可知两对等位基因(A/a、B/b)遵循自由组合定律,位于两对染色体上,故基因A位于常染色体上。

(2)由(1)可知,暗红眼基因型为A-XBX-和A-XBY,朱红眼基因型为A-XbXb和A-XbY,棕色眼为aaXBX-和aaXBY,白色眼为aaXbXb和aaXbY,则暗红眼基因型有AAXBXB、AAXBXb、AaXBXB、AaXBXb、AAXBY、AaXBY,共6种基因型。实验一子代中都有A,不都有B基因。实验一子代都有A不都有B,则实验一的基因型只能为AAXBXb×AaXBY或AaXBXb×AAXBY。

(3)实验二子代只有暗红眼和棕色眼,即F1中都有B,不都有A,则实验二亲本基因型只能为AaXBXB×AaXbY。子代暗红眼(A-XBX-和A-XBY)为3/4,暗红眼纯合子(AAXBXB和AAXBY)为1/4×1/2=1/8,则实验二F1的暗红眼个体中纯合子占1/8÷3/4=1/6。实验三子代暗红色、朱红色、棕色眼、白色眼约为9:3:3:1,则实验三亲本基因型只能为AaXBXb×AaXBY。实验二雌性亲本(AaXBXB)和实验三F1白色雄性个体(aaXbY)杂交,后代棕色眼个体(aaXBX-和aaXBY)占1/2×1=1/2。

(4)让一只只含T基因的纯合朱红眼雌蝇与一只只含t基因的纯合棕眼雄蝇杂交,即TTAAXbXb×ttaaXBY,子代中TtAaXbY为1/2,TtAaXBXb为1/2,故所得F1果蝇的表型及比例为朱红眼雄性:棕色眼雌性=1:1。F1随机交配(TtAaXbY×TtAaXBXb),F2中XX:XY=1:1,TT:Tt:tt=1:2:1,则雄性后代不受影响,雌性后代有1/4反转成不育的雄果蝇。故F2的性别比例为雌性:雄性=1+1/4:1-1/4=5:3。白眼雄性(--aaXbY和ttaaXbXb)为1/4×1/4+1/4×1/4×1/4=5/64。

5.(1)去雄→套袋→授粉→套袋

(2) 自由组合 控制花色和种子长度的基因位于非同源染色体上 紫花中长粒:紫花短粒:黄花中长粒:黄花短粒=1:1:3:3

(3) 5/五 3/7

(4) 长粒红子叶:中长粒红子叶:短粒绿子叶=1:2:1 短粒红子叶:中长粒红子叶:长粒绿子叶=1:2:1

(1)黄花长粒植株和黄花短粒植株进行杂交实验的具体操作步骤是去雄→套袋→授粉→套袋,套袋是为了防止外来花粉的干扰。

(2)F2中紫花:黄花=9:7,是9:3:3:1的变形,则说明控制紫花和黄花的基因有两对,且遵循自由组合定律,且双显性为紫花,其他表现型为黄花,设基因为A/a,B/b,则亲本黄花基因型为AAbb、aaBB。在紫花中,长粒:中长粒:短粒=1:2:1,在黄花中长粒:中长粒:短粒=1:2:1,则说明控制花色和种子长度的基因符合自由组合,则控制花色和种子长度的基因位于非同源染色体上,且长粒为DD,中长粒为Dd,短粒为dd,所以亲本基因型为AAbbDD、aaBBdd或AAbbdd、aaBBDD,F1的基因型为AaBbDd。则对F1(AaBbDd)与aabbdd进行测交,由于只有AaBb表现为紫花,其他表现为黄花,则后代表型及比例是紫花中长粒:紫花短粒:黄花中长粒:黄花短粒=1:1:3:3。

(3)F2黄花长粒的基因型为aaB_DD、A_BBDD,aabbDD,共有5种,其中纯合子为aaBBDD、AABBDD,aabbDD,比例为3/7。

(4)若不考虑基因突变和染色体片段互换,只考虑种子长度和子叶的颜色,现有一批中长粒红子叶的植株且基因型均为DdRr,若欲判断D、d和R、r在染色体上的位置关系,可用这批植株自交,如果D和R位于同一条染色体上,d和r位于同源染色体的另一条染色体上,则DdRr个体产生的配子为DR、dr,则自交后代为DDRR:DdRr:ddrr=1:2:1,表现型为长粒红子叶:中长粒红子叶:短粒绿子叶=1:2:1;若D和r位于同一条染色体上,d和R位于同源染色体的另一条染色体上,则DdRr个体产生的配子为dR、Dr,自交后代为ddRR:DdRr:DDrr=1:2:1,表现型为短粒红子叶:中长粒红子叶:长粒绿子叶=1:2:1。

6.(1) 基因的自由组合 减数分裂Ⅰ后期 基因片段中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同

(2) AAbbDD aaBBDD 紫红色:靛蓝色:红色:蓝色=9:3:3:1

(3)9

(4)实验思路:让该靛蓝色植株与白花植株杂交,观察子代的表现型及比例;

预期结果:若后代表型中出现白花,则基因型为AAbbDd;若后代表型无白花,则基因型为AAbbDD。

(1)由题意可知,某两性花植物的花色由三对独立遗传的等位基因控制,因此花色遗传遵循基因的自由组合定律,该定律发生的时期是减数分裂Ⅰ后期;基因A、a不同的原因是基因片段中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同;

(2)已知基因A控制紫色,a无控制色素合成的功能。基因B控制红色,b控制蓝色。基因D不影响上述2对基因的功能,但d纯合的个体为白色花,甲为靛蓝色、乙为白色,它们产生的F1均为紫红色(A-B-D-),可判断甲的基因型为AAbbDD,乙的基因型为--BBdd。又因乙和丙杂交产生的F1均为紫红色(A-B-D-),丙为红色,可判断丙的基因型为aaBBDD,乙的基因型为AA--dd,综合两组杂交,乙的基因型为AABBdd;甲(AAbbDD)与丙(aaBBDD)杂交得F1(AaBbDD),F1自交,F2的表型及比例为紫红色:靛蓝色:红色:蓝色=9:3:3:1;

(3)若某植株自交子代中白花植株占比为1/4 ,则亲本为 ----Dd,因此该植株可能的基因型有9种;

(4)由题意可知,靛蓝色植株的基因型可能是AAbbDD、AAbbDd,因此要设计一代杂交实验确定杂交组合一的F2中靛蓝色植株的基因型,用白花植株与靛蓝色植株杂交,观察子代表型。若后代表型中出现白花,则基因型为AAbbDd;若后代表型无白花,则基因型为AAbbDD。

7.(1)Aabb×aaBb

(2)AAbb×aaBB

(3)F1中缺刻叶∶全缘叶=1:1;齿皮∶网皮=1:1

(4) 叶形 实验②F2中缺刻叶∶全缘叶=15:1,是9:3:3:1的变式,遵循自由组合定律。 遵循 F2中缺刻叶∶全缘叶=15:1,齿皮∶网皮=3:1,后代45∶1是(15:1)×(3:1)的展开式 基因与性状并非简单的一一对应关系,一种性状可由两对等位基因控制

(1)根据实验②中F1均 表现为缺刻叶齿皮,同时F2表现为9∶3∶3∶1的性状分离比,可判断这两对相对性状中缺刻叶对全缘叶为显性,齿皮对网皮为显性,实验①中甲乙杂交,子一代中出现1∶1∶1∶1的分离比,说明两个亲本的杂交类似于测交,而丙和丁杂交后代均表现为缺刻叶齿皮,且相关基因型为AaBb,因此丙的基因型为AAbb,而丁的基因型为aaBB,而甲(A_bb)和乙杂交后代有四种表型,且比例均等,则说明甲的基因型为Aabb,乙的基因型为aaBb。

(2)结合(1)可知,丙种植后表现为缺刻叶网皮,丙×丁杂交后子一代都是缺刻叶齿皮,子一代杂交后出现9∶3∶3∶1的性状分离比,说明F1缺刻叶齿皮基因型是AaBb,丙丁的基因型分别是AAbb×aaBB。

(3)基因分离定律的实质是在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代,实验①的F1中缺刻叶∶全缘叶=1:1;齿皮∶网皮=1:1,根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律。

(4)①假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,其中缺刻∶全缘叶=15∶1,而齿皮∶网皮=3∶1,据此可推测叶形和果皮这两个性状中由一对等位基因控制的是果皮性状,叶形受两对等位基因控制。

②F2中缺刻叶∶全缘叶=15:1,齿皮∶网皮=3:1,后代45∶15∶3∶1是(15:1)×(3:1)的展开式,故控制叶形和果皮的基因遵循自由组合定律。

③根据F2表型及比例可得出基因与性状的数量关系是:基因与性状并非简单的一一对应关系,一种性状可由两对等位基因控制。

8.(1) F2中野生眼:猩红眼:紫眼:白眼≈9:3:3:1 bbXAY或bbXAYa

(2)B/b

(3)随机性

(4) 无论黑檀体基因是否位于常染色体上,得到F1的表型均相同 灰体雌蝇:黄体雌蝇:黄体雄蝇:黑檀体雄蝇=1:1:1:1

(1)由题意可知,F2中野生眼:猩红眼:紫眼:白眼=455:146:150:50≈9:3:3:1,说明昆虫眼色受2对独立遗传的等位基因控制;据“基因A控制猩红眼,基因B控制紫眼,基因a与b编码的产物不能控制色素的合成”可知,含A与B的个体表现为野生眼,含A不含B的个体表现为猩红眼,含B不含A的个体表现为紫眼,不含显性基因的个体表现为白眼。F2中雌雄个体的眼色有差异,说明存在伴性遗传,但2对等位基因又是独立遗传的,因此,1对等位基因位于性染色体上,另1对等位基因位于常染色体上。若A/a位于性染色体上,亲本的基因型为XAXAbb、XaYBB(或XaYaBB),F1个体基因型为XAXaBb、XAYBb(或XAYaBb),F2中会出现XaYBB(或XaYaBB)、XaYBb(或XaYaBb)(紫眼雄性)与XaYbb(或XaYabb)(白眼雄性),这与实验结果相符;若B/b位于性染色体上,亲本的基因型为AAXbXb、aaXBY(或aaXbYB),F1个体基因型为AaXBXb、AaXbY(或AaXbYB),F2中会出现aaXbXb(紫眼雌性)与aaXBXb(白眼雌性),这与实验结果不相符。所以位于性染色体上的基因是A/a,F2中的猩红眼雄性个体的基因型为bbXAY或bbXAYa;

(2)“纯合猩红眼、驼胸雌性个体与纯合紫眼、野生胸雄性个体杂交,F1雌性个体和雄性个体全表现为野生眼、野生胸”说明野生胸对驼胸为显性。F2中雌性个体、雄性个体以及全部个体群体中,野生胸个体与驼胸个体的数量之比均为3:1,且无论是F1还是F2的胸形状都与性别无关,表明控制胸形状的基因位于常染色体上。由表中数据可知,F2中性状的8种组合类型不符合(3:1)×(9:3:3:1)的比例,若控制眼色与胸形状的基因独立遗传时,F2中的猩红眼、驼胸的个体数量理应为801×3/16×1/4≈38只,而实际数量为117只,表明昆虫眼色和胸形状之间存在连锁遗传。根据上面的分析,B/b、D/d均位于常染色体上,A/a位于性染色体上,所以只能是B/b和D/d位于同一对同源染色体上,这2对基因存在连锁遗传;

(3)果蝇的体色由多对基因控制,题中显示黄体、黑体和黑檀体三种体色的果蝇均为单基因突变体,且为不同的基因发生突变的结果,说明了基因突变具有随机性;

(4)根据实验三不能确定黑檀体基因的位置,因为无论黑檀体基因是否位于常染色体上,得到F1的表型均相同,即亲本的基因型为AAXbXb或XAbXAb(黄体)、aaXBY或XaBY(黑檀体)。若控制黑檀体的基因位于X染色体上,则亲本的基因型为XAbXAb(黄体)、XaBY(黑檀体),F1的基因型为XAbXaB、XAbY,二者相互交配产生F2的灰体雌蝇XAbXaB:黄体雌蝇XAbXAb:黄体雄蝇XAbY:黑檀体雄蝇XaBY=1:1:1:1。

9.(1) 非同源染色体上 AAbb

(2) aabb 5/6

(3) AABb 自交 AABb

(4)1/3

(5) 不能 3/16

(1)A和a、B和b两对基因独立遗传,说明它们分别位于不同的同源染色体(非同源染色体上)上。依据题干信息,决定产生豌豆素的基因A对a为显性,当基因B存在时,豌豆素的产生受到抑制,说明不能产生豌豆素的纯合品系的基因型有:AABB、aaBB、aabb,能够合成豌豆素的纯合品系的基因型为AAbb,甲、乙均为不能产生豌豆素的纯合品系,Ⅰ组中F2,能产生豌豆素:不能产生豌豆素=3:1,说明F1的基因型为Aabb,则品系甲的基因型为aabb、野生型的基因型为AAbb。代入Ⅱ组,F2中,产生豌豆素:不能产生豌豆素=1:3,说明其F1的基因型为AABb,亲本中品系乙的基因型为AABB。

(2)依据第一小问,可知,品系甲的基因型为aabb,F2中能产生豌豆素的基因型为A-bb,包括1/3AAbb、2/3Aabb,F2中全部能产生豌豆素的个体自交,F3中能产豌豆素的个体所占比例为1-2/31/4=5/6。

(3)依据第一小问,可知,品系乙的基因型为AABB,野生型的基因型为AAbb,故Ⅱ组F1的基因型为AABb,若要鉴别Ⅱ组F2中不能产生豌豆素的基因型(AABb、AABB),最简便的方法是取该豌豆进行自交,观察后代若能产生有豌豆素的植株(AAbb),则说明其基因型为AABb。

(4)结合上述三问可知,Ⅰ组的F2中不能产豌豆素的植株为aabb,Ⅱ组的F2中不能产豌豆素的植株为1/3AABB、2/3AABb,后代能产生豌豆素Aabb的比例为2/31/2=1/3。

(5)品系甲的基因型为aabb,品系乙的基因型为AABB,F1的基因型为AaBb,不能产生豌豆素,该个体自交,F2中能产生豌豆素植株A-bb所占比例为3/41/4=3/16。

10.(1) 隐性 不存在 该作物能够发生自交,说明其为雌雄同株植物,不存在性染色体

(2)2或4

(3) 不是 因为F1绝大多数表现为野生型(易感病),产生的F2中抗病与易感病接近7∶9,说明T1、T2的抗病性分别由位于不同染色体上的等位基因控制 普遍性

(4)8/49

(5)D

(1)F2中抗病类型有8+115+18共141株,易感病类型有30+7+142共179株,抗病类型:易感病类型约为7:9,属于9:3:3:1的变式,说明抗病和易感病这一对相对性状的遗传受两对等位基因的控制,且遵循自由组合定律,且抗病性状由隐性基因控制,为隐性性状,所以本题突变性状属于隐性性状,作物能够发生自交,说明其为雌雄同株植物,不存在性染色体,所以作物的配子中也不存在性染色体。

(2)作物根尖细胞在增殖过程中不同时期含有的染色体组数不同,在有丝分裂前中期含2个染色体组,在后期、末期含4个染色体组。

(3)因为F1绝大多数表现为野生型(易感病),产生的F2中抗病与易感病接近7∶9,说明A1、A2的抗病性分别由位于不同染色体上的等位基因控制,所以突变体A1、A2的抗病基因不互为等位基因。

(4)假设F1基因型是AaBb,易感病的植株基因型为A_B_,其余基因型为抗病植株基因型及比例分别为AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,若这些个体随机交配则理论上收获的易感病植株A_B_的概率为。

(5)A、转基因植株发生突变,重新形成转基因植株,A错误;

B、抗旱基因M插入了作物细胞的线粒体DNA中,则属于母系遗传,自交后代全部为转基因,该解释不合理,B错误;

C、至少有两个抗旱基因M分别插入一对同源染色体的两个不同位点,此时该转基因生物相当于纯合子,自交子代全部是转基因玉米,与题干信息不符,C错误;

D、至少有两个抗旱基因M分别插入两对同源染色体上的两个位点,其遗传遵循基因的自由组合定律,则子代中不具有基因M的比例为,即6.25%,符合题干信息,D正确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录