第1课中华优秀传统文化的内涵与特点 教学课件(共40张PPT) 2024-2025学年统编版高中历史选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第1课中华优秀传统文化的内涵与特点 教学课件(共40张PPT) 2024-2025学年统编版高中历史选择性必修3 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-20 20:08:12 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

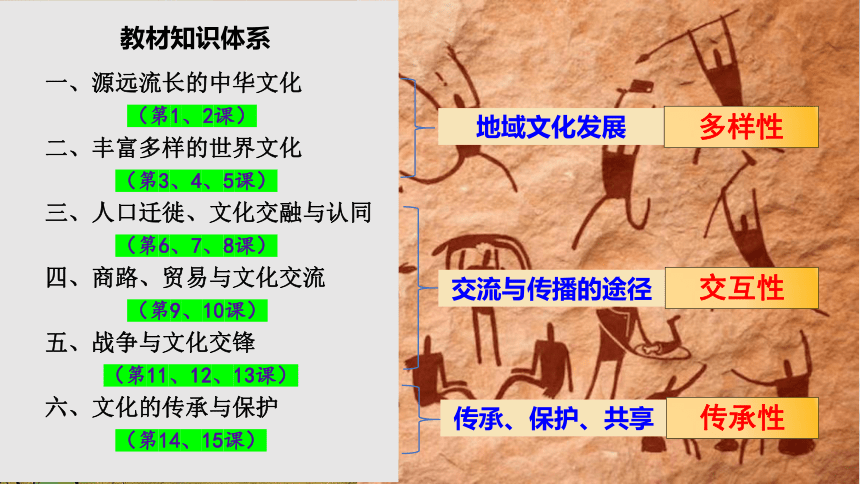

一、源远流长的中华文化

(第1、2课)

二、丰富多样的世界文化

(第3、4、5课)

三、人口迁徙、文化交融与认同

(第6、7、8课)

四、商路、贸易与文化交流

(第9、10课)

五、战争与文化交锋

(第11、12、13课)

六、文化的传承与保护

(第14、15课)

教材知识体系

地域文化发展

交流与传播的途径

传承、保护、共享

多样性

交互性

传承性

第1课

中华优秀传统文化的内涵与特点

第一单元 源远流长的中华文化

目

录

一、中华文化的发展历程

二、中华优秀传统文化的内涵

三、中华优秀传统文化的特点和价值

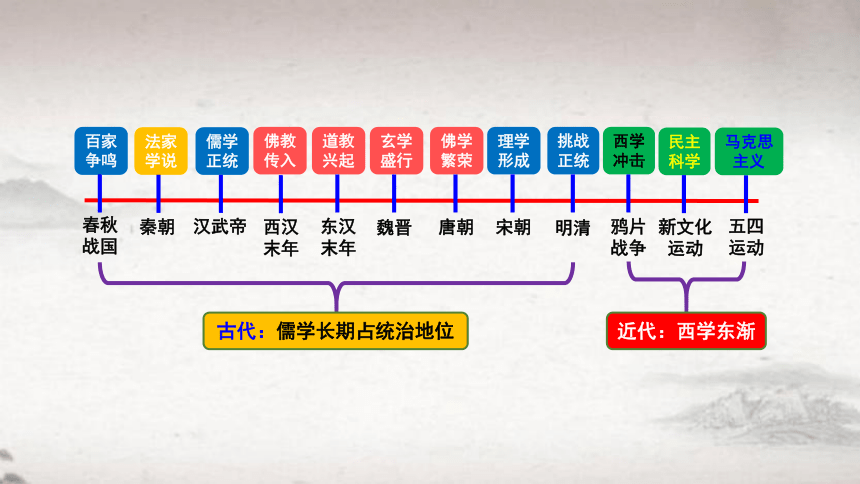

百家争鸣

法家学说

儒学正统

佛教传入

道教兴起

玄学盛行

佛学繁荣

理学形成

挑战正统

西学冲击

民主科学

春秋战国

秦朝

汉武帝

西汉末年

东汉末年

魏晋

唐朝

宋朝

明清

鸦片战争

新文化运动

五四运动

马克思主义

近代:西学东渐

古代:儒学长期占统治地位

四川广汉·三星堆

——————————

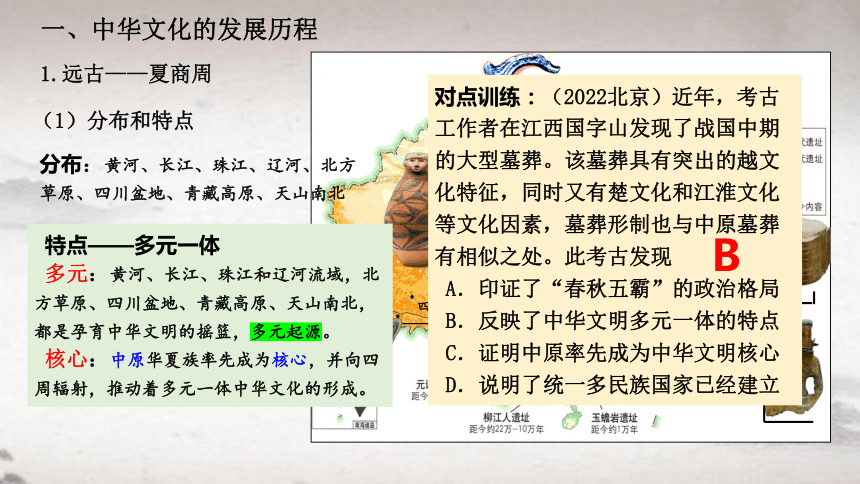

特点——多元一体

多元:黄河、长江、珠江和辽河流域,北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北,都是孕育中华文明的摇篮,多元起源。

核心:中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

1.远古——夏商周

一、中华文化的发展历程

(1)分布和特点

对点训练:(2022北京)近年,考古工作者在江西国字山发现了战国中期的大型墓葬。该墓葬具有突出的越文化特征,同时又有楚文化和江淮文化等文化因素,墓葬形制也与中原墓葬有相似之处。此考古发现

A.印证了“春秋五霸”的政治格局

B.反映了中华文明多元一体的特点

C.证明中原率先成为中华文明核心

D.说明了统一多民族国家已经建立

B

分布:黄河、长江、珠江、辽河、北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北

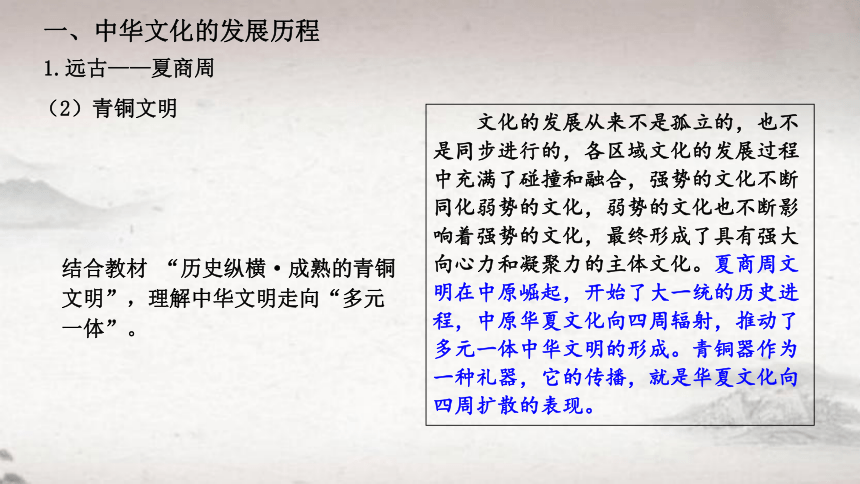

1.远古——夏商周

(2)青铜文明

结合教材 “历史纵横·成熟的青铜文明”,理解中华文明走向“多元一体”。

文化的发展从来不是孤立的,也不是同步进行的,各区域文化的发展过程中充满了碰撞和融合,强势的文化不断同化弱势的文化,弱势的文化也不断影响着强势的文化,最终形成了具有强大向心力和凝聚力的主体文化。夏商周文明在中原崛起,开始了大一统的历史进程,中原华夏文化向四周辐射,推动了多元一体中华文明的形成。青铜器作为一种礼器,它的传播,就是华夏文化向四周扩散的表现。

一、中华文化的发展历程

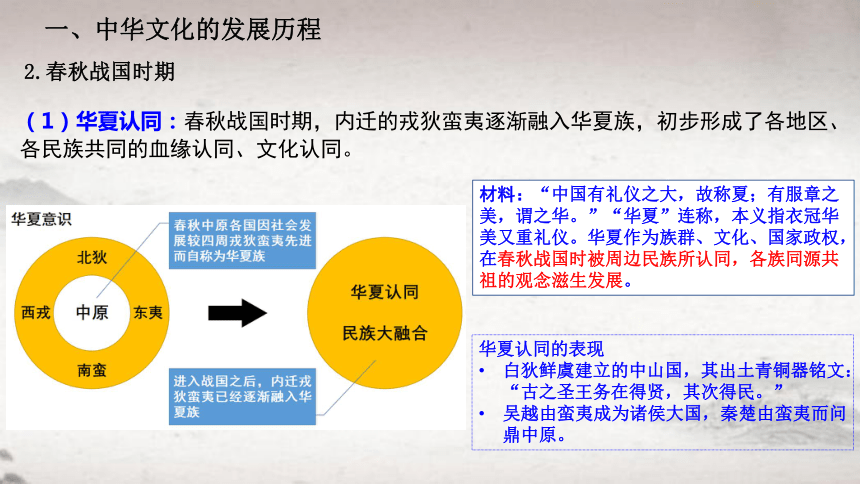

(1)华夏认同:春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

材料:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同,各族同源共祖的观念滋生发展。

华夏认同的表现

白狄鲜虞建立的中山国,其出土青铜器铭文:“古之圣王务在得贤,其次得民。”

吴越由蛮夷成为诸侯大国,秦楚由蛮夷而问鼎中原。

2.春秋战国时期

一、中华文化的发展历程

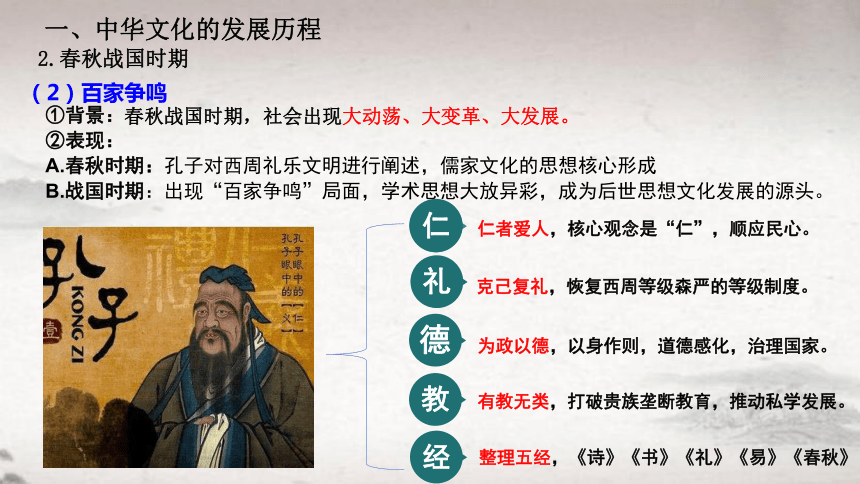

②表现:

A.春秋时期:孔子对西周礼乐文明进行阐述,儒家文化的思想核心形成

B.战国时期:出现“百家争鸣”局面,学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

仁

德

礼

教

仁者爱人,核心观念是“仁”,顺应民心。

为政以德,以身作则,道德感化,治理国家。

克己复礼,恢复西周等级森严的等级制度。

有教无类,打破贵族垄断教育,推动私学发展。

经

整理五经,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

①背景:

(2)百家争鸣

春秋战国时期,社会出现大动荡、大变革、大发展。

2.春秋战国时期

一、中华文化的发展历程

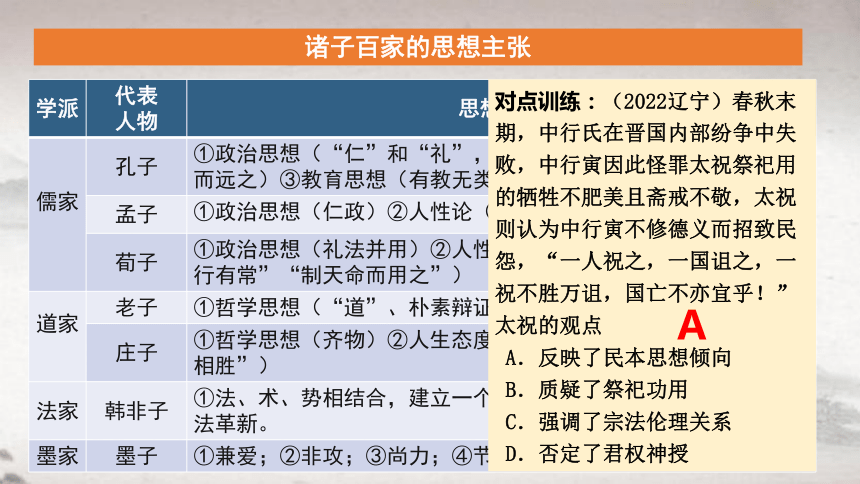

学派 代表 人物 思想主张

儒家 孔子 ①政治思想(“仁”和“礼”,为政以德)②天命思想(敬鬼神而远之)③教育思想(有教无类、因材施教……)

孟子 ①政治思想(仁政)②人性论(人性本善)③义利观(重义轻利)

荀子 ①政治思想(礼法并用)②人性论(人性本恶)③天人观(“天行有常”“制天命而用之”)

道家 老子 ①哲学思想(“道”、朴素辩证法)②政治思想(无为而治)

庄子 ①哲学思想(齐物)②人生态度(逍遥)③天人观(天与人“不相胜”)

法家 韩非子 ①法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权国家;②变法革新。

墨家 墨子 ①兼爱;②非攻;③尚力;④节用、节葬;⑤尚贤

诸子百家的思想主张

对点训练:(2022辽宁)春秋末期,中行氏在晋国内部纷争中失败,中行寅因此怪罪太祝祭祀用的牺牲不肥美且斋戒不敬,太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨,“一人祝之,一国诅之,一祝不胜万诅,国亡不亦宜乎!”太祝的观点

A.反映了民本思想倾向

B.质疑了祭祀功用

C.强调了宗法伦理关系

D.否定了君权神授

A

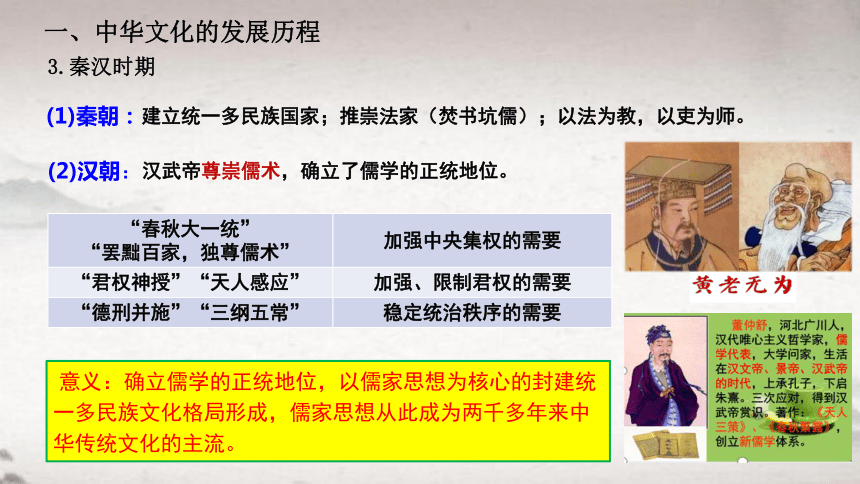

(1)秦朝:

(2)汉朝:

建立统一多民族国家;推崇法家(焚书坑儒);以法为教,以吏为师。

汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。

“春秋大一统” “罢黜百家,独尊儒术” 加强中央集权的需要

“君权神授”“天人感应” 加强、限制君权的需要

“德刑并施”“三纲五常” 稳定统治秩序的需要

意义:确立儒学的正统地位,以儒家思想为核心的封建统一多民族文化格局形成,儒家思想从此成为两千多年来中华传统文化的主流。

3.秦汉时期

一、中华文化的发展历程

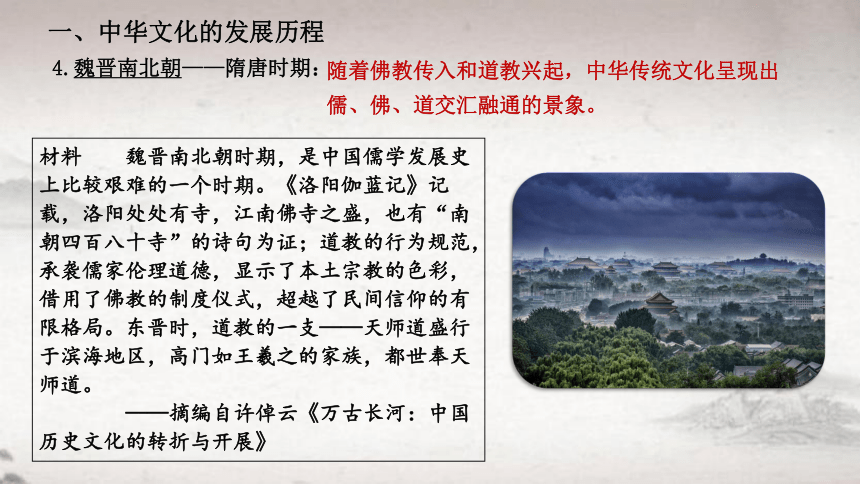

4.魏晋南北朝——隋唐时期:

材料 魏晋南北朝时期,是中国儒学发展史

上比较艰难的一个时期。《洛阳伽蓝记》记

载,洛阳处处有寺,江南佛寺之盛,也有“南

朝四百八十寺”的诗句为证;道教的行为规范,承袭儒家伦理道德,显示了本土宗教的色彩,借用了佛教的制度仪式,超越了民间信仰的有限格局。东晋时,道教的一支——天师道盛行于滨海地区,高门如王羲之的家族,都世奉天师道。

——摘编自许倬云《万古长河:中国历史文化的转折与开展》

一、中华文化的发展历程

随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化呈现出

儒、佛、道交汇融通的景象。

(1)魏晋玄学盛行:魏晋时期的主要哲学思潮。主要是用老庄思想糅合儒家经义........玄学家大都是所谓名士。他们以出身门第、容貌仪止和虚无玄远的“清谈”相标榜,成为一时风气。 ——节选自《辞海》

(2)内容:思想上:宣扬“无”是产生万物的根本

政治上:主张“无为”

社会风气上:崇尚“清谈”

①背景:

社会动荡,统治阶级内部斗争激烈,士人寄情山水,摆脱环境对精神的羁绊。

(3)特点:儒、道结合

(4)影响:形成寄情山林,纵酒清谈的社会风气。

在魏晋清谈的许多流派中,有些人是为了自己纵情享乐。他们觉得儒家那一套伦理道德限制了自己的自由,而走向极端放纵的道路。比如刘伶,他一天到晚喝酒,在屋子里连裤子也不穿就接见客人。客人问他为什么这样,他说:“我拿天地当作房屋,拿房屋当作衣服,你为什么跑到我的裤子里面来呢?

——任继愈《魏晋清谈的实质与影响》

4.魏晋南北朝——隋唐时期

一、中华文化的发展历程

4.魏晋南北朝——隋唐时期

材料 隋唐时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战,唐中期的韩愈率先提出复兴儒学,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观念,巩固儒学主流思想的统治地位。

——摘编自《中国历史纲要(上册)》

(2)唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时促进了儒学的创新与发展。

一、中华文化的发展历程

4.魏晋南北朝——隋唐时期

(3)隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

一、中华文化的发展历程

(1)宋代,儒、佛、道学说相互渗透;

(2)理学形成,丰富了中华文化的理论思维,但

宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界

◎集大成者朱熹

宇宙观

人生观

方法论

“理”是自然界和社会的根本原则、宇宙的本原

“存天理,灭人欲”,以达到“圣人”的精神境界

提倡“格物致知”,通过探究事物以把握“理”

变化

哲学化

思辨化

世俗化

社会化

理学特点:吸收佛道思想;哲学化、思辨化;世俗化、体系化。

(3)宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

5.宋元时期

一、中华文化的发展历程

对点训练:1.北宋科学家沈括在解释太阳运动速率的均匀性时,指出:“无一日顿殊之理”还提出“水之理”“物理”“造算之理”等概念。把理作为一个先验的逻辑范畴来阐释自然现象的变化规律。据此可知

A.北宋科技深受理学思想的影响

B.科技发展推动理学系统化

C.理学有助于准确解释自然现象

D.科学研究需借助理学思想

2.(2020江苏)孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋

A.儒学统治地位动摇 B.儒学与佛教的融合

C.理学成为官方哲学 D.阳明心学影响深远

A

B

(1)进步:①明朝中期以后,陆王心学得到广泛传播。

宇宙观

人生观

方法论

“心”是宇宙的本原

“知行合一”

反省内心、“致良知”

独立思考的自由精神

具有一定的叛逆色彩

束书不观,学问空疏

◎王阳明

项目 程朱理学 陆王心学

不同点 世界本原 “理”在万物 “理”在“心”中

方法论 “格物致知” “发明本心”“致良知”

道德观 主张人应以外在的天理为行为规范 主张应以“内心”的自

修和自省达到良知

哲学范畴 客观唯心主义 主观唯心主义

6.明清时期

一、中华文化的发展历程

(1)进步

(2)禁锢:康雍乾时期

②明清之际,提倡个性自由的思想出现。

黄宗羲

顾炎武

王夫之

工商皆本

天下为主,君为客。

保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。

私欲之中,天理所寓。

经世致用

6.明清时期

一、中华文化的发展历程

对点训练:黄宗羲素有“中国伏尔泰”之称誉。他痛斥君主专制是天下最大的祸害,提出“天下为主,君为客”的民本思想,进而主张限制君权,保证人民的基本权利。同时他又指出,“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也”。这反映黄宗羲

A.主张实行君主立宪制

B.接受西方主权在民思想

C.主张恢复宰相制度

D.未跳出明君贤吏的窠臼

D

(1)鸦片战争后,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。

(2)新文化运动,抨击封建思想,追求科学与民主。

李鸿章

中学为体

西学为用

林则徐

开眼看世界

师夷长技以制夷

康有为

立宪法,开国会,建立君主立宪制

孙中山

民主共和

三民主义

陈独秀

民主科学

毛泽东

“工农武装割据”

迷茫的探索—走别人的路

睿智的选择—走自己的路

7.近代中国

一、中华文化的发展历程

(3)五四运动后,马克思主义在中国得到广泛传播,并与中国实际相结合,推动了中华文化的进步

阶级 史实 代表人物 思想 学习内容

地主阶级 开眼看世界 林则徐、魏源 “师夷长技以制夷” 器物

洋务运动 洋务派(曾国藩) 中学为体西学为用 资产阶级 戊戌变法 维新派(梁启超) 君主立宪 制度

辛亥革命 革命派(孙中山) 民主共和 新文化运动前期 资产阶级激进 民主主义者 民主科学

思想

无产阶级 新民主主义革命 毛泽东 毛泽东思想 (1)鸦片战争后,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。

(2)新文化运动,抨击封建思想,追求科学与民主。

7.近代中国

一、中华文化的发展历程

(3)五四运动后,马克思主义在中国得到广泛传播,并与中国实际相结合,推动了中华文化的进步

问题研究:中华文化源远流长的原因是什么?

材料:中华文化的源远流长一方面是由于我国相对封闭孤立的地理区位,造成了外来同级别文化的冲击较少……同时中国长期相对于西方具有明显的人口优势,文化存在的群体较大,具有更强的抗冲击能力。另一方面是由于我国文明具有强大的兼容力,在和外界民族文化的交往中,可以汲取其优秀部分为己所用……

——余春华《浅论中华文化传承的特征》

(1)政治:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善

(2)经济:高度发达的农耕文明,为文化的生生不息奠定物质基础

(3)思想文化:统一的文化政策、儒家思想主导地位的确立

(4)教育:书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性

(5)民族关系:民族交往、交流、交融

(6)对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵

(7)杰出人物:先进人士对中华文化的改造与弘扬

(8)地理:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供有利条件

阶段 时期 概况

起源 上古 多元一体中华文化形成。

奠基 春秋战国 儒家文化核心形成;“百家争鸣” 成为后世思想文化的源头。

形成 秦汉 一统帝国与文化统一;秦始皇统一文字,以法家学说治国。汉武帝时,儒家思想成为正统和主流。

发展 魏晋-隋唐 儒、佛、道交汇融通;魏晋玄学、唐朝佛学繁荣,传统儒学被挑战,也促进了儒学的创新与发展。

繁荣 宋元 理学形成,丰富了理论思维,宣扬封建礼教;科技文化繁荣。

传承与 禁锢 明中后期 心学,人的主体意识觉醒。

明清之际 抨击专制,倡导个性自由,经世致用。

清康雍乾 君主专制;文字狱,禁锢文化。

冲击与 转折 1840年后 向西方学习、救亡图存成为潮流。

1915-1917年 新文化运动前期,抨击封建思想,追求科学、民主。

复兴 五四运动后 马克思主义在中国得到广泛传播,与中国实际结合,推动中华文化的进步。

归纳总结:中华文化(思想)发展历程

1.(2021辽宁)黄宗羲曾言:“明初以来,宗风(指佛教禅宗各派)寥落。万历间,儒者讲席遍天下,释氏亦遂有紫柏、憨山(禅宗高僧),因缘而起……而儒、释几如肉受串,处处同其义味矣。”这反映了明朝

A.灭亡原因在于学风空疏 B.儒学地位受到佛教冲击

C.经世致用成为主流思想 D.儒学的禅学化趋势加强

2.汤灭夏时发表了“汤誓”,数落夏桀罪行,将推翻前朝视为天命所在。周兴兵灭商时也多次发誓,并特别强调商王罪在失“德”,推翻商纣是“共行天罚”。这体现了周人

A.重建道德,再造秩序的决心 B.敬德保民,以德配天的观念

C.崇拜神灵,敬畏上天的意识 D.大道之行,天下为公的理想

对点训练

D

B

提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。

提倡“仁”,主张“仁者爱人”“克己复礼为仁”。

周公

孔子

(2)影响:后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,从人与社会的关系入手,建立起一套规范社会关系的伦理秩序。

伦理观:

(1)内涵:关注人与社会,关注现实生活,主张积极入世。

二、中华优秀传统文化的内涵

重视以人为本(人本思想)(相对神本主义)

2. 政治观:

政之所兴,在顺民心;

政之所废,在逆民心。

——齐·管仲

主张仁,仁者爱人。

体察民情,反对苛政。

——鲁·孔子

主张仁政;倡导“民贵君轻”。

——邹·孟子

主张王霸并用;倡导“君舟民水”。

——赵·荀子

(2)影响:历代思想家继承了先泰民本思想。民本思想发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发起到了积极作用。

(1)内涵:是人本思想在政治伦理上的体现;中国古代的明君、贤臣为维护和巩固其统治而提出的一

种统治观,表现为以民为本,爱惜民力,体恤百姓。

二、中华优秀传统文化的内涵

民本思想(相对君本、官本)

以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威

3. 自然观:

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”

“制天命而用之”

——战国荀子

价值:天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

“域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。”

——老子《道德经》

二、中华优秀传统文化的内涵

崇尚天人合一,道法自然。

4. 家国观:

孟子(战国)

“修身齐家治国平天下”“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”

范仲淹(宋)

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

周恩来(现代)

“为中华之崛起而读书!”

文天祥(宋)

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”

霍去病(西汉)

“匈奴未灭,何以家为!”

二、中华优秀传统文化的内涵

提倡爱国,追求家国情怀。

“明德慎罚”

“敬德保民”

——西周·周公

为政以德;道之以德,齐之以礼;见贤思齐。

——鲁·孔子

“尚贤”

夫尚贤者,政之本也。

——宋·墨子

尊贤使能,俊杰在位,则天下之士智悦,而愿立于其朝矣。

——邹·孟子

《礼记》记载——“大道之行也、天下为公。选贤与能,讲信修睦。”

价值观:

影响:这些思想不仅在各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。

二、中华优秀传统文化的内涵

崇德尚贤,推崇天下为公。

孟子强调:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

6. 人生观:

《乾卦》:天行健,君子以自强不息。

《坤卦》:地势坤,君子以厚德载物。

路曼曼其修远兮,

吾将上下而求索。

——《离骚》

意义:不断挑战自我,追求更大的进步,提高自身道德水平,以国家人民的利益为己任,体现中华民族精神境界。

天(即自然)的运动刚强劲健,相应于此,君子应刚毅坚卓,奋发图强;大地的气势厚实和顺,君子应增厚美德,容载万物。

二、中华优秀传统文化的内涵

崇尚自强不息,厚德载物。

处世观:

影响:“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到了积极作用。

和实生物,同则不继。

——《国语·史伯为郑桓公论兴衰》

君子和而不同,

小人同而不和。

——《论语·子路》

天时不如地利,

地利不如人和。

—《孟子·公孙丑下》

二、中华优秀传统文化的内涵

主张和而不同。

协调人与人的关系

协调人与自然的关系

协调人与国家的关系

协调人与自身的关系

1.伦理观:重视以人为本(即人本思想)

2.政治观:民本思想

3.自然观:崇尚天人合一,道法自然

4.家国观:提倡爱国

追求家国情怀

5.价值观:崇德尚贤

推崇天下为公

6.人生观:崇尚自强不息,厚德载物

7.处世观:主张和而不同

归纳总结:中华优秀传统文化的内涵

内涵 依据 意义

以人

为本

人本思想

民本思想

天人合一

顺应自然

提倡爱国

家国情怀

崇德尚贤

天下为公

自强不息

厚德载物

求同存异

和而不同

周公“敬天保民”;孔子“仁者爱人”

孔子“苛政猛于虎也”;孟子“仁政”

老子“人法地、地法天,天法道、道法自然”

孟子“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”

墨子:“夫尚贤者,政之本也”

屈原:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”

西周末年太史伯:“和实生物,同则不继”。

……规范社会关系的伦理秩序

对推动中国历史发展起积极作用

……尊重自然规律,顺应自然,和谐发展的关系。

……国家共同体的认同,自觉承担共同体的责任。

……德才兼备、以德为先的用人制度

体现中华民族精神境界

……认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到积极作用

【概括归纳】中华优秀传统文化的内涵

三、中华优秀传统文化的特点和价值

1.中华优秀传统文化的特点

材料3:两汉之际,来自古印度的佛教传人中国。魏晋南北朝时期,佛教逐渐同儒家文化和道家文化相融合。隋唐时期,佛教完成中国化。到宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。外来佛教融合为中国文化的一部分。

3.中华文化具有很强的包容性

材料1 :中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物。是以汉族为主体,融合各族人民的智慧,共同创造的,这一特定区域特定人类圈的社会精神形态,具有强烈的民族性。

材料2 :诸子百家部分代表:

阴阳家(邹衍、五行、金木水火土)、纵横家(鬼谷子、苏秦、张仪、《战国策》)、杂家(吕不韦《吕氏春秋》)、小说家(虞初《虞初周说》)、兵家(孙膑《孙膑兵法》孙武《孙子兵法》、医家(扁鹊、张仲景、华佗、孙思邈、李时珍)

2.中华文化的多样性

1.起源与发展的本土性

材料5:巴比伦王国早已经消失在沙漠中了,曾经无比繁华的空中花园,如今只剩下空荡荡的遗址;古埃及除了留给后人几座谜一样的金字塔和解不开的文字之外,再无任何曾经辉煌的文明的迹象了;古印度的代表“哈拉巴文化”经过异族的侵略和摧残之后,已经灭绝,现今的印度语言和古印度语言已经不能同日而语了,印度的原生文明已经彻底消失。

中国几千年来,也和古印度、古巴比伦、古埃及一样,不断遭受异族文明摧毁。五胡乱华时期,北宋末期,中原地带的中华文明遭受了严重的摧残;元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治的时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化。1840年到1945年是中国最危险的时刻,但是中国依然屹立不倒,没有消亡。

材料4:中国上古时代的部落首领皇帝经过汉代以后史籍和文学的塑造,在族统、政统等诸人文主要方面,成唯一提纲挈领、率先垂范之伟大人物形象,以后无论“王”“臣”,皆自认为“皇帝子孙”。

4.中华文化具有强大的凝聚性

5.中华文化的连续性

1.中华优秀传统文化的特点

三、中华优秀传统文化的特点和价值

2.中华优秀传统文化的价值

材料1:《周易》说:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”自强不息,激励古往今来的人们奋勇前进;厚德载物,要求人们以深厚仁德之心承载万事万物。

中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。

材料2:道家哲学中的辩证法和相对主义,使国人习惯用一分为二的思维方式分析问题,也正是这种辩证的思维方式,造就了国人不狂妄、不偏激、注重中庸的民族性格。

材料3:中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以为治国理政提供有益启示,也可以为道德建设提供有益启发。

蕴含丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响中国人的思维方式和行为方式。

从未中断的中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴

三、中华优秀传统文化的特点和价值

特点

本土性:中华文化的起源与发展具有本土性;

多样性:各民族共同创造,博大精深、丰富多彩,领域宽广;

包容性:中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸收外来文化;

凝聚性:中华文化是中华民族共同文化特质的体现;

连续性:绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力。

价值

1.历史价值:中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。它蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,影响中国人的思维方式和行为方式;

2.现实价值:维护着中国团结统一的政治局面;维系统一多民族的大家庭;推动着中国社会的发展进步;为治国理政和道德建设提供了有益的借鉴。

归纳总结:中华优秀传统文化的特点和价值

多元起源、源远流长

儒家正统、创新发展

近代救亡、马义指路

本土性

多样性

包容性

凝聚性

连续性

历程

内涵

特点

价值

中华优秀传统文化

以人为本、民本思想

天人合一、道法自然

提倡爱国、家国情怀

崇德尚贤、天下为公

自强不息、厚德载物

求同存异、和而不同

思想源泉、精神动力

思维方式、行为方式

团结统一、治国理政

道德建设、文化自信

1.(2023新课标)荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

2.(2023全国乙卷)南宋时书籍流行,文人刻书蔚然成风,如陆游、范成大、杨万里、朱熹等人在各地任官期间,都曾刊行自己或先人、名宦、师友、乡贤的著述,地方官学、民间书院等亦以刻书为己任。这有助于

A. 士族阶层的出现 B. 儒学正统地位的确立

C. 科举制度的兴起 D. 社会文化水平的提升

A

D

3.(2023全国甲卷)明代很多熟读儒经而从事商业活动的人,秉持“虽终日作买卖,不害其为圣为贤”的信条。尽心于实践“圣人之学”。与这种社会行为最契合的思想观念是

A. “百姓日用即道” B. “心外无物”

C. “存天理,灭人欲” D. “工商皆本”

4.中华文化主张和而不同。西周末年太史伯说:“和实生物,同则不继”,认为不同事物之间彼此配合达到平衡。孔子、孟子则提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。这反映了

A. 传统文化突出共性否定个性

B. 中华传统文化的传承与发展

C. 求同存异是中华文化的根本

D. 传统的道德准则形成于西周

A

B

一、源远流长的中华文化

(第1、2课)

二、丰富多样的世界文化

(第3、4、5课)

三、人口迁徙、文化交融与认同

(第6、7、8课)

四、商路、贸易与文化交流

(第9、10课)

五、战争与文化交锋

(第11、12、13课)

六、文化的传承与保护

(第14、15课)

教材知识体系

地域文化发展

交流与传播的途径

传承、保护、共享

多样性

交互性

传承性

第1课

中华优秀传统文化的内涵与特点

第一单元 源远流长的中华文化

目

录

一、中华文化的发展历程

二、中华优秀传统文化的内涵

三、中华优秀传统文化的特点和价值

百家争鸣

法家学说

儒学正统

佛教传入

道教兴起

玄学盛行

佛学繁荣

理学形成

挑战正统

西学冲击

民主科学

春秋战国

秦朝

汉武帝

西汉末年

东汉末年

魏晋

唐朝

宋朝

明清

鸦片战争

新文化运动

五四运动

马克思主义

近代:西学东渐

古代:儒学长期占统治地位

四川广汉·三星堆

——————————

特点——多元一体

多元:黄河、长江、珠江和辽河流域,北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北,都是孕育中华文明的摇篮,多元起源。

核心:中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

1.远古——夏商周

一、中华文化的发展历程

(1)分布和特点

对点训练:(2022北京)近年,考古工作者在江西国字山发现了战国中期的大型墓葬。该墓葬具有突出的越文化特征,同时又有楚文化和江淮文化等文化因素,墓葬形制也与中原墓葬有相似之处。此考古发现

A.印证了“春秋五霸”的政治格局

B.反映了中华文明多元一体的特点

C.证明中原率先成为中华文明核心

D.说明了统一多民族国家已经建立

B

分布:黄河、长江、珠江、辽河、北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北

1.远古——夏商周

(2)青铜文明

结合教材 “历史纵横·成熟的青铜文明”,理解中华文明走向“多元一体”。

文化的发展从来不是孤立的,也不是同步进行的,各区域文化的发展过程中充满了碰撞和融合,强势的文化不断同化弱势的文化,弱势的文化也不断影响着强势的文化,最终形成了具有强大向心力和凝聚力的主体文化。夏商周文明在中原崛起,开始了大一统的历史进程,中原华夏文化向四周辐射,推动了多元一体中华文明的形成。青铜器作为一种礼器,它的传播,就是华夏文化向四周扩散的表现。

一、中华文化的发展历程

(1)华夏认同:春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

材料:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同,各族同源共祖的观念滋生发展。

华夏认同的表现

白狄鲜虞建立的中山国,其出土青铜器铭文:“古之圣王务在得贤,其次得民。”

吴越由蛮夷成为诸侯大国,秦楚由蛮夷而问鼎中原。

2.春秋战国时期

一、中华文化的发展历程

②表现:

A.春秋时期:孔子对西周礼乐文明进行阐述,儒家文化的思想核心形成

B.战国时期:出现“百家争鸣”局面,学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

仁

德

礼

教

仁者爱人,核心观念是“仁”,顺应民心。

为政以德,以身作则,道德感化,治理国家。

克己复礼,恢复西周等级森严的等级制度。

有教无类,打破贵族垄断教育,推动私学发展。

经

整理五经,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

①背景:

(2)百家争鸣

春秋战国时期,社会出现大动荡、大变革、大发展。

2.春秋战国时期

一、中华文化的发展历程

学派 代表 人物 思想主张

儒家 孔子 ①政治思想(“仁”和“礼”,为政以德)②天命思想(敬鬼神而远之)③教育思想(有教无类、因材施教……)

孟子 ①政治思想(仁政)②人性论(人性本善)③义利观(重义轻利)

荀子 ①政治思想(礼法并用)②人性论(人性本恶)③天人观(“天行有常”“制天命而用之”)

道家 老子 ①哲学思想(“道”、朴素辩证法)②政治思想(无为而治)

庄子 ①哲学思想(齐物)②人生态度(逍遥)③天人观(天与人“不相胜”)

法家 韩非子 ①法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权国家;②变法革新。

墨家 墨子 ①兼爱;②非攻;③尚力;④节用、节葬;⑤尚贤

诸子百家的思想主张

对点训练:(2022辽宁)春秋末期,中行氏在晋国内部纷争中失败,中行寅因此怪罪太祝祭祀用的牺牲不肥美且斋戒不敬,太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨,“一人祝之,一国诅之,一祝不胜万诅,国亡不亦宜乎!”太祝的观点

A.反映了民本思想倾向

B.质疑了祭祀功用

C.强调了宗法伦理关系

D.否定了君权神授

A

(1)秦朝:

(2)汉朝:

建立统一多民族国家;推崇法家(焚书坑儒);以法为教,以吏为师。

汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。

“春秋大一统” “罢黜百家,独尊儒术” 加强中央集权的需要

“君权神授”“天人感应” 加强、限制君权的需要

“德刑并施”“三纲五常” 稳定统治秩序的需要

意义:确立儒学的正统地位,以儒家思想为核心的封建统一多民族文化格局形成,儒家思想从此成为两千多年来中华传统文化的主流。

3.秦汉时期

一、中华文化的发展历程

4.魏晋南北朝——隋唐时期:

材料 魏晋南北朝时期,是中国儒学发展史

上比较艰难的一个时期。《洛阳伽蓝记》记

载,洛阳处处有寺,江南佛寺之盛,也有“南

朝四百八十寺”的诗句为证;道教的行为规范,承袭儒家伦理道德,显示了本土宗教的色彩,借用了佛教的制度仪式,超越了民间信仰的有限格局。东晋时,道教的一支——天师道盛行于滨海地区,高门如王羲之的家族,都世奉天师道。

——摘编自许倬云《万古长河:中国历史文化的转折与开展》

一、中华文化的发展历程

随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化呈现出

儒、佛、道交汇融通的景象。

(1)魏晋玄学盛行:魏晋时期的主要哲学思潮。主要是用老庄思想糅合儒家经义........玄学家大都是所谓名士。他们以出身门第、容貌仪止和虚无玄远的“清谈”相标榜,成为一时风气。 ——节选自《辞海》

(2)内容:思想上:宣扬“无”是产生万物的根本

政治上:主张“无为”

社会风气上:崇尚“清谈”

①背景:

社会动荡,统治阶级内部斗争激烈,士人寄情山水,摆脱环境对精神的羁绊。

(3)特点:儒、道结合

(4)影响:形成寄情山林,纵酒清谈的社会风气。

在魏晋清谈的许多流派中,有些人是为了自己纵情享乐。他们觉得儒家那一套伦理道德限制了自己的自由,而走向极端放纵的道路。比如刘伶,他一天到晚喝酒,在屋子里连裤子也不穿就接见客人。客人问他为什么这样,他说:“我拿天地当作房屋,拿房屋当作衣服,你为什么跑到我的裤子里面来呢?

——任继愈《魏晋清谈的实质与影响》

4.魏晋南北朝——隋唐时期

一、中华文化的发展历程

4.魏晋南北朝——隋唐时期

材料 隋唐时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战,唐中期的韩愈率先提出复兴儒学,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观念,巩固儒学主流思想的统治地位。

——摘编自《中国历史纲要(上册)》

(2)唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时促进了儒学的创新与发展。

一、中华文化的发展历程

4.魏晋南北朝——隋唐时期

(3)隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

一、中华文化的发展历程

(1)宋代,儒、佛、道学说相互渗透;

(2)理学形成,丰富了中华文化的理论思维,但

宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界

◎集大成者朱熹

宇宙观

人生观

方法论

“理”是自然界和社会的根本原则、宇宙的本原

“存天理,灭人欲”,以达到“圣人”的精神境界

提倡“格物致知”,通过探究事物以把握“理”

变化

哲学化

思辨化

世俗化

社会化

理学特点:吸收佛道思想;哲学化、思辨化;世俗化、体系化。

(3)宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

5.宋元时期

一、中华文化的发展历程

对点训练:1.北宋科学家沈括在解释太阳运动速率的均匀性时,指出:“无一日顿殊之理”还提出“水之理”“物理”“造算之理”等概念。把理作为一个先验的逻辑范畴来阐释自然现象的变化规律。据此可知

A.北宋科技深受理学思想的影响

B.科技发展推动理学系统化

C.理学有助于准确解释自然现象

D.科学研究需借助理学思想

2.(2020江苏)孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋

A.儒学统治地位动摇 B.儒学与佛教的融合

C.理学成为官方哲学 D.阳明心学影响深远

A

B

(1)进步:①明朝中期以后,陆王心学得到广泛传播。

宇宙观

人生观

方法论

“心”是宇宙的本原

“知行合一”

反省内心、“致良知”

独立思考的自由精神

具有一定的叛逆色彩

束书不观,学问空疏

◎王阳明

项目 程朱理学 陆王心学

不同点 世界本原 “理”在万物 “理”在“心”中

方法论 “格物致知” “发明本心”“致良知”

道德观 主张人应以外在的天理为行为规范 主张应以“内心”的自

修和自省达到良知

哲学范畴 客观唯心主义 主观唯心主义

6.明清时期

一、中华文化的发展历程

(1)进步

(2)禁锢:康雍乾时期

②明清之际,提倡个性自由的思想出现。

黄宗羲

顾炎武

王夫之

工商皆本

天下为主,君为客。

保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。

私欲之中,天理所寓。

经世致用

6.明清时期

一、中华文化的发展历程

对点训练:黄宗羲素有“中国伏尔泰”之称誉。他痛斥君主专制是天下最大的祸害,提出“天下为主,君为客”的民本思想,进而主张限制君权,保证人民的基本权利。同时他又指出,“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也”。这反映黄宗羲

A.主张实行君主立宪制

B.接受西方主权在民思想

C.主张恢复宰相制度

D.未跳出明君贤吏的窠臼

D

(1)鸦片战争后,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。

(2)新文化运动,抨击封建思想,追求科学与民主。

李鸿章

中学为体

西学为用

林则徐

开眼看世界

师夷长技以制夷

康有为

立宪法,开国会,建立君主立宪制

孙中山

民主共和

三民主义

陈独秀

民主科学

毛泽东

“工农武装割据”

迷茫的探索—走别人的路

睿智的选择—走自己的路

7.近代中国

一、中华文化的发展历程

(3)五四运动后,马克思主义在中国得到广泛传播,并与中国实际相结合,推动了中华文化的进步

阶级 史实 代表人物 思想 学习内容

地主阶级 开眼看世界 林则徐、魏源 “师夷长技以制夷” 器物

洋务运动 洋务派(曾国藩) 中学为体西学为用 资产阶级 戊戌变法 维新派(梁启超) 君主立宪 制度

辛亥革命 革命派(孙中山) 民主共和 新文化运动前期 资产阶级激进 民主主义者 民主科学

思想

无产阶级 新民主主义革命 毛泽东 毛泽东思想 (1)鸦片战争后,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。

(2)新文化运动,抨击封建思想,追求科学与民主。

7.近代中国

一、中华文化的发展历程

(3)五四运动后,马克思主义在中国得到广泛传播,并与中国实际相结合,推动了中华文化的进步

问题研究:中华文化源远流长的原因是什么?

材料:中华文化的源远流长一方面是由于我国相对封闭孤立的地理区位,造成了外来同级别文化的冲击较少……同时中国长期相对于西方具有明显的人口优势,文化存在的群体较大,具有更强的抗冲击能力。另一方面是由于我国文明具有强大的兼容力,在和外界民族文化的交往中,可以汲取其优秀部分为己所用……

——余春华《浅论中华文化传承的特征》

(1)政治:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善

(2)经济:高度发达的农耕文明,为文化的生生不息奠定物质基础

(3)思想文化:统一的文化政策、儒家思想主导地位的确立

(4)教育:书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性

(5)民族关系:民族交往、交流、交融

(6)对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵

(7)杰出人物:先进人士对中华文化的改造与弘扬

(8)地理:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供有利条件

阶段 时期 概况

起源 上古 多元一体中华文化形成。

奠基 春秋战国 儒家文化核心形成;“百家争鸣” 成为后世思想文化的源头。

形成 秦汉 一统帝国与文化统一;秦始皇统一文字,以法家学说治国。汉武帝时,儒家思想成为正统和主流。

发展 魏晋-隋唐 儒、佛、道交汇融通;魏晋玄学、唐朝佛学繁荣,传统儒学被挑战,也促进了儒学的创新与发展。

繁荣 宋元 理学形成,丰富了理论思维,宣扬封建礼教;科技文化繁荣。

传承与 禁锢 明中后期 心学,人的主体意识觉醒。

明清之际 抨击专制,倡导个性自由,经世致用。

清康雍乾 君主专制;文字狱,禁锢文化。

冲击与 转折 1840年后 向西方学习、救亡图存成为潮流。

1915-1917年 新文化运动前期,抨击封建思想,追求科学、民主。

复兴 五四运动后 马克思主义在中国得到广泛传播,与中国实际结合,推动中华文化的进步。

归纳总结:中华文化(思想)发展历程

1.(2021辽宁)黄宗羲曾言:“明初以来,宗风(指佛教禅宗各派)寥落。万历间,儒者讲席遍天下,释氏亦遂有紫柏、憨山(禅宗高僧),因缘而起……而儒、释几如肉受串,处处同其义味矣。”这反映了明朝

A.灭亡原因在于学风空疏 B.儒学地位受到佛教冲击

C.经世致用成为主流思想 D.儒学的禅学化趋势加强

2.汤灭夏时发表了“汤誓”,数落夏桀罪行,将推翻前朝视为天命所在。周兴兵灭商时也多次发誓,并特别强调商王罪在失“德”,推翻商纣是“共行天罚”。这体现了周人

A.重建道德,再造秩序的决心 B.敬德保民,以德配天的观念

C.崇拜神灵,敬畏上天的意识 D.大道之行,天下为公的理想

对点训练

D

B

提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。

提倡“仁”,主张“仁者爱人”“克己复礼为仁”。

周公

孔子

(2)影响:后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,从人与社会的关系入手,建立起一套规范社会关系的伦理秩序。

伦理观:

(1)内涵:关注人与社会,关注现实生活,主张积极入世。

二、中华优秀传统文化的内涵

重视以人为本(人本思想)(相对神本主义)

2. 政治观:

政之所兴,在顺民心;

政之所废,在逆民心。

——齐·管仲

主张仁,仁者爱人。

体察民情,反对苛政。

——鲁·孔子

主张仁政;倡导“民贵君轻”。

——邹·孟子

主张王霸并用;倡导“君舟民水”。

——赵·荀子

(2)影响:历代思想家继承了先泰民本思想。民本思想发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发起到了积极作用。

(1)内涵:是人本思想在政治伦理上的体现;中国古代的明君、贤臣为维护和巩固其统治而提出的一

种统治观,表现为以民为本,爱惜民力,体恤百姓。

二、中华优秀传统文化的内涵

民本思想(相对君本、官本)

以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威

3. 自然观:

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”

“制天命而用之”

——战国荀子

价值:天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

“域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。”

——老子《道德经》

二、中华优秀传统文化的内涵

崇尚天人合一,道法自然。

4. 家国观:

孟子(战国)

“修身齐家治国平天下”“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”

范仲淹(宋)

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

周恩来(现代)

“为中华之崛起而读书!”

文天祥(宋)

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”

霍去病(西汉)

“匈奴未灭,何以家为!”

二、中华优秀传统文化的内涵

提倡爱国,追求家国情怀。

“明德慎罚”

“敬德保民”

——西周·周公

为政以德;道之以德,齐之以礼;见贤思齐。

——鲁·孔子

“尚贤”

夫尚贤者,政之本也。

——宋·墨子

尊贤使能,俊杰在位,则天下之士智悦,而愿立于其朝矣。

——邹·孟子

《礼记》记载——“大道之行也、天下为公。选贤与能,讲信修睦。”

价值观:

影响:这些思想不仅在各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。

二、中华优秀传统文化的内涵

崇德尚贤,推崇天下为公。

孟子强调:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

6. 人生观:

《乾卦》:天行健,君子以自强不息。

《坤卦》:地势坤,君子以厚德载物。

路曼曼其修远兮,

吾将上下而求索。

——《离骚》

意义:不断挑战自我,追求更大的进步,提高自身道德水平,以国家人民的利益为己任,体现中华民族精神境界。

天(即自然)的运动刚强劲健,相应于此,君子应刚毅坚卓,奋发图强;大地的气势厚实和顺,君子应增厚美德,容载万物。

二、中华优秀传统文化的内涵

崇尚自强不息,厚德载物。

处世观:

影响:“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到了积极作用。

和实生物,同则不继。

——《国语·史伯为郑桓公论兴衰》

君子和而不同,

小人同而不和。

——《论语·子路》

天时不如地利,

地利不如人和。

—《孟子·公孙丑下》

二、中华优秀传统文化的内涵

主张和而不同。

协调人与人的关系

协调人与自然的关系

协调人与国家的关系

协调人与自身的关系

1.伦理观:重视以人为本(即人本思想)

2.政治观:民本思想

3.自然观:崇尚天人合一,道法自然

4.家国观:提倡爱国

追求家国情怀

5.价值观:崇德尚贤

推崇天下为公

6.人生观:崇尚自强不息,厚德载物

7.处世观:主张和而不同

归纳总结:中华优秀传统文化的内涵

内涵 依据 意义

以人

为本

人本思想

民本思想

天人合一

顺应自然

提倡爱国

家国情怀

崇德尚贤

天下为公

自强不息

厚德载物

求同存异

和而不同

周公“敬天保民”;孔子“仁者爱人”

孔子“苛政猛于虎也”;孟子“仁政”

老子“人法地、地法天,天法道、道法自然”

孟子“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”

墨子:“夫尚贤者,政之本也”

屈原:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”

西周末年太史伯:“和实生物,同则不继”。

……规范社会关系的伦理秩序

对推动中国历史发展起积极作用

……尊重自然规律,顺应自然,和谐发展的关系。

……国家共同体的认同,自觉承担共同体的责任。

……德才兼备、以德为先的用人制度

体现中华民族精神境界

……认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到积极作用

【概括归纳】中华优秀传统文化的内涵

三、中华优秀传统文化的特点和价值

1.中华优秀传统文化的特点

材料3:两汉之际,来自古印度的佛教传人中国。魏晋南北朝时期,佛教逐渐同儒家文化和道家文化相融合。隋唐时期,佛教完成中国化。到宋明时期,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成。外来佛教融合为中国文化的一部分。

3.中华文化具有很强的包容性

材料1 :中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物。是以汉族为主体,融合各族人民的智慧,共同创造的,这一特定区域特定人类圈的社会精神形态,具有强烈的民族性。

材料2 :诸子百家部分代表:

阴阳家(邹衍、五行、金木水火土)、纵横家(鬼谷子、苏秦、张仪、《战国策》)、杂家(吕不韦《吕氏春秋》)、小说家(虞初《虞初周说》)、兵家(孙膑《孙膑兵法》孙武《孙子兵法》、医家(扁鹊、张仲景、华佗、孙思邈、李时珍)

2.中华文化的多样性

1.起源与发展的本土性

材料5:巴比伦王国早已经消失在沙漠中了,曾经无比繁华的空中花园,如今只剩下空荡荡的遗址;古埃及除了留给后人几座谜一样的金字塔和解不开的文字之外,再无任何曾经辉煌的文明的迹象了;古印度的代表“哈拉巴文化”经过异族的侵略和摧残之后,已经灭绝,现今的印度语言和古印度语言已经不能同日而语了,印度的原生文明已经彻底消失。

中国几千年来,也和古印度、古巴比伦、古埃及一样,不断遭受异族文明摧毁。五胡乱华时期,北宋末期,中原地带的中华文明遭受了严重的摧残;元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治的时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化。1840年到1945年是中国最危险的时刻,但是中国依然屹立不倒,没有消亡。

材料4:中国上古时代的部落首领皇帝经过汉代以后史籍和文学的塑造,在族统、政统等诸人文主要方面,成唯一提纲挈领、率先垂范之伟大人物形象,以后无论“王”“臣”,皆自认为“皇帝子孙”。

4.中华文化具有强大的凝聚性

5.中华文化的连续性

1.中华优秀传统文化的特点

三、中华优秀传统文化的特点和价值

2.中华优秀传统文化的价值

材料1:《周易》说:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”自强不息,激励古往今来的人们奋勇前进;厚德载物,要求人们以深厚仁德之心承载万事万物。

中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。

材料2:道家哲学中的辩证法和相对主义,使国人习惯用一分为二的思维方式分析问题,也正是这种辩证的思维方式,造就了国人不狂妄、不偏激、注重中庸的民族性格。

材料3:中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以为治国理政提供有益启示,也可以为道德建设提供有益启发。

蕴含丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响中国人的思维方式和行为方式。

从未中断的中华文化维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴

三、中华优秀传统文化的特点和价值

特点

本土性:中华文化的起源与发展具有本土性;

多样性:各民族共同创造,博大精深、丰富多彩,领域宽广;

包容性:中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸收外来文化;

凝聚性:中华文化是中华民族共同文化特质的体现;

连续性:绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力。

价值

1.历史价值:中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。它蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,影响中国人的思维方式和行为方式;

2.现实价值:维护着中国团结统一的政治局面;维系统一多民族的大家庭;推动着中国社会的发展进步;为治国理政和道德建设提供了有益的借鉴。

归纳总结:中华优秀传统文化的特点和价值

多元起源、源远流长

儒家正统、创新发展

近代救亡、马义指路

本土性

多样性

包容性

凝聚性

连续性

历程

内涵

特点

价值

中华优秀传统文化

以人为本、民本思想

天人合一、道法自然

提倡爱国、家国情怀

崇德尚贤、天下为公

自强不息、厚德载物

求同存异、和而不同

思想源泉、精神动力

思维方式、行为方式

团结统一、治国理政

道德建设、文化自信

1.(2023新课标)荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

2.(2023全国乙卷)南宋时书籍流行,文人刻书蔚然成风,如陆游、范成大、杨万里、朱熹等人在各地任官期间,都曾刊行自己或先人、名宦、师友、乡贤的著述,地方官学、民间书院等亦以刻书为己任。这有助于

A. 士族阶层的出现 B. 儒学正统地位的确立

C. 科举制度的兴起 D. 社会文化水平的提升

A

D

3.(2023全国甲卷)明代很多熟读儒经而从事商业活动的人,秉持“虽终日作买卖,不害其为圣为贤”的信条。尽心于实践“圣人之学”。与这种社会行为最契合的思想观念是

A. “百姓日用即道” B. “心外无物”

C. “存天理,灭人欲” D. “工商皆本”

4.中华文化主张和而不同。西周末年太史伯说:“和实生物,同则不继”,认为不同事物之间彼此配合达到平衡。孔子、孟子则提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。这反映了

A. 传统文化突出共性否定个性

B. 中华传统文化的传承与发展

C. 求同存异是中华文化的根本

D. 传统的道德准则形成于西周

A

B

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享