第7课 隋唐时期的科技与文化 同步练习(含答案 )

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐时期的科技与文化 同步练习(含答案 ) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 95.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-20 23:25:31 | ||

图片预览

文档简介

第7课 隋唐时期的科技与文化 同步练习

一、选择题

1.李白的诗歌歌颂祖国山河的壮美,抒发了昂扬的进取精神;而杜甫是位“苦难诗人”,其很多诗作表现出强烈的忧患意识与鲜明的人道主义色彩。材料中所述两人作品风格不同的重要原因是( )

A.文化水平不同 B.个人前途不同

C.时代背景不同 D.性格特点不同

2.唐朝时期,书法艺术取得了举世瞩目的辉煌成就,形成了多种书体下影响深远的书法名家的集大成,使唐朝书坛呈现出百花齐放、百花争艳的局面。唐朝著名的书法家有( )

A.王羲之、颜真卿 B.吴道子、欧阳询

C.柳公权、阎立本 D.柳公权、欧阳询

3.敦煌莫高窟现存唐代洞窟200多个,几乎占现存全部石窟的半数,以其壁画规模之宏伟,内容之丰富,造型之准确,色彩之灿烂,非其他时代所能比拟。这从侧面反映出唐朝( )

A.佛教至高无上 B.重视中外交流

C.交通十分便利 D.国力十分强盛

4.诗人余光中曾这样描写一位浪漫主义诗人:“酒入豪肠,七分酿成了月光,余下的三分啸成剑气,绣口一吐就是半个盛唐。”这位诗人应是( )

A.白居易 B.李白 C.杜甫 D.王维

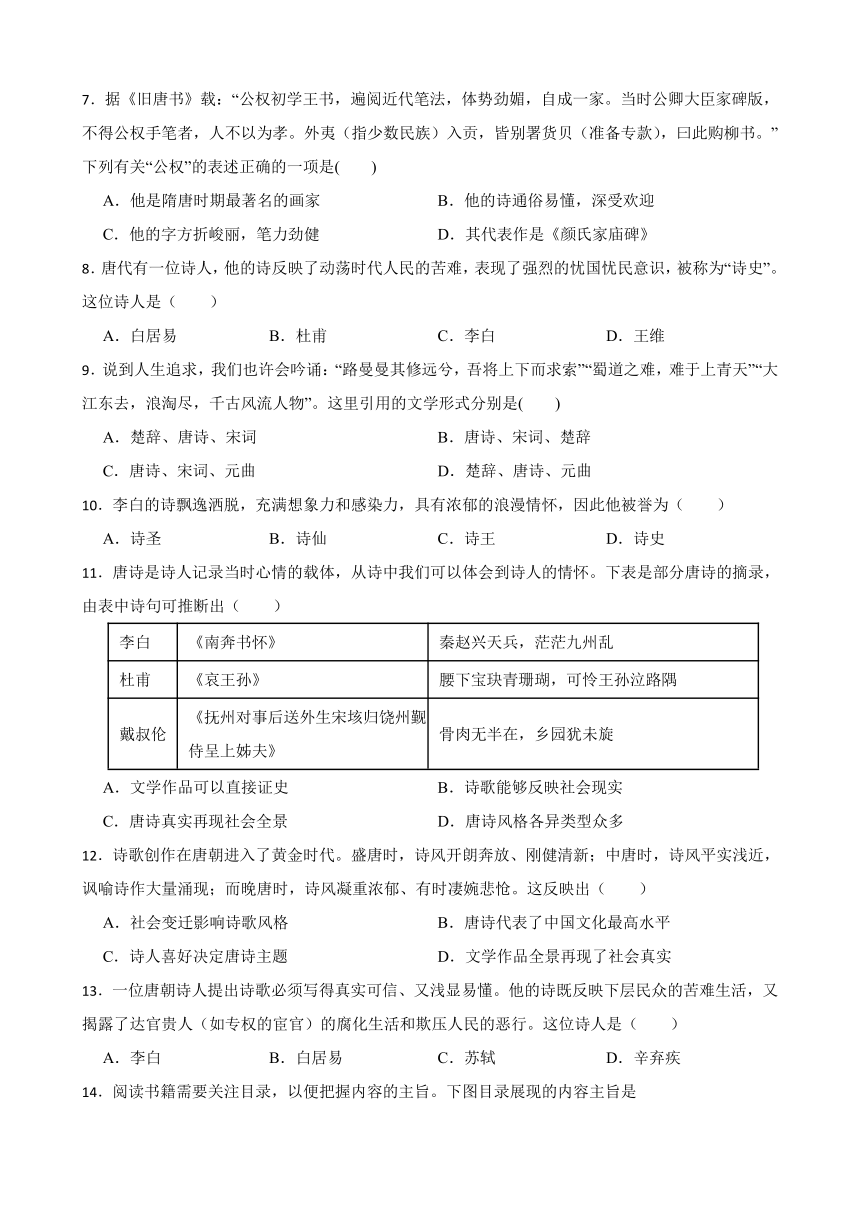

5.唐代书法家颜真卿的作品《裴将军诗》(如下图),形式感强,字形结构长短、大小、粗细变化较强,碑中行草书由楷书的笔法调和而来,加以篆籀沉稳苍茫之风,吸收了张旭草书的肆意浪漫。这反映了( )

《裴将军诗》

A.汉字演变趋势由繁至简 B.书法艺术脱离了底层民众

C.唐代书法家的融汇创新 D.行草书创作严格遵循规制

6. 苏轼说:“诗至于杜子美(杜甫),文至于韩退之(韩愈),书至于颜鲁公(颜真卿),画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”这反映了 ( )

A.唐朝文化多元繁荣 B.宋朝文化继承创新

C.文化发展的差异性 D.艺术内涵的相通性

7.据《旧唐书》载:“公权初学王书,遍阅近代笔法,体势劲媚,自成一家。当时公卿大臣家碑版,不得公权手笔者,人不以为孝。外夷(指少数民族)入贡,皆别署货贝(准备专款),曰此购柳书。”下列有关“公权”的表述正确的一项是( )

A.他是隋唐时期最著名的画家 B.他的诗通俗易懂,深受欢迎

C.他的字方折峻丽,笔力劲健 D.其代表作是《颜氏家庙碑》

8.唐代有一位诗人,他的诗反映了动荡时代人民的苦难,表现了强烈的忧国忧民意识,被称为“诗史”。这位诗人是( )

A.白居易 B.杜甫 C.李白 D.王维

9.说到人生追求,我们也许会吟诵:“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”“蜀道之难,难于上青天”“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。这里引用的文学形式分别是( )

A.楚辞、唐诗、宋词 B.唐诗、宋词、楚辞

C.唐诗、宋词、元曲 D.楚辞、唐诗、元曲

10.李白的诗飘逸洒脱,充满想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀,因此他被誉为( )

A.诗圣 B.诗仙 C.诗王 D.诗史

11.唐诗是诗人记录当时心情的载体,从诗中我们可以体会到诗人的情怀。下表是部分唐诗的摘录,由表中诗句可推断出( )

李白 《南奔书怀》 秦赵兴天兵,茫茫九州乱

杜甫 《哀王孙》 腰下宝玦青珊瑚,可怜王孙泣路隅

戴叔伦 《抚州对事后送外生宋垓归饶州觐侍呈上姊夫》 骨肉无半在,乡园犹未旋

A.文学作品可以直接证史 B.诗歌能够反映社会现实

C.唐诗真实再现社会全景 D.唐诗风格各异类型众多

12.诗歌创作在唐朝进入了黄金时代。盛唐时,诗风开朗奔放、刚健清新;中唐时,诗风平实浅近,讽喻诗作大量涌现;而晚唐时,诗风凝重浓郁、有时凄婉悲怆。这反映出( )

A.社会变迁影响诗歌风格 B.唐诗代表了中国文化最高水平

C.诗人喜好决定唐诗主题 D.文学作品全景再现了社会真实

13.一位唐朝诗人提出诗歌必须写得真实可信、又浅显易懂。他的诗既反映下层民众的苦难生活,又揭露了达官贵人(如专权的宦官)的腐化生活和欺压人民的恶行。这位诗人是( )

A.李白 B.白居易 C.苏轼 D.辛弃疾

14.阅读书籍需要关注目录,以便把握内容的主旨。下图目录展现的内容主旨是

■唐朝著名书法家 颜真卿 …… ■唐朝著名画家 阎立本 ……

A.频繁的政权更替 B.活跃的对外交流

C.多彩的文学艺术 D.繁盛的国家经济

15.李白的诗歌歌颂祖国山河的壮美,抒发了昂扬的进取精神;而杜甫是位“苦难诗人”,其很多诗作表现出强烈的忧患意识与鲜明的人道主义色彩。材料中所述两人作品风格不同的重要原因是( )

A.所受教育不同 B.个人前途不同

C.时代背景不同 D.性格特点不同

16.唐代有一位诗人,他的诗反映了动荡时代人民的苦难,表现了强烈的忧国忧民意识,被称 为“诗史”,这位诗人是( )

A.李白 B.杜甫 C.白居易 D.王建

17.中唐以来,唐朝进入衰落期,白居易这一时期诗作主题可能偏向于( )

A.田园风光 B.个人情感 C.政治讽喻 D.开疆拓土

二、填空题

18.唐朝是中国历史上 的黄金时期。李白享有“ ”的美誉;杜甫的诗反映了历史的真实情况,故有“ ”之称,他被誉为“ ”;白居易的诗直面社会现实,揭示了 和人民的疾苦。

19.【中华文化 源远流长】经历了唐朝由盛转衰且其作品被称为“诗史”的诗人是 。

20.唐诗题材丰富,风格多样,仅《 》辑录的诗歌就有近5万首;“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”是诗人李白的名句,后人称他为 。

21.杜甫的诗反映历史的真实情况,故有“ ”之称,他被誉为“ ”。

22.唐朝文化艺术创作成就斐然,阎立本的记录 的是唐太宗接见松赞干布派来求婚使者的场景; 的《送子天王图》风格奔放。

23.唐朝文化艺术创作成就斐然, 的《步辇图》记录的就是汉藏之间的交流; 的《送子天王图》风格奔放。

三、材料分析题

24.中华文明源远流长、成就辉煌,为人类的发展和进步作出了巨大贡献。阅读材料,回答下列问题。

材料一 如图所示为唐朝时期的骑驼乐舞俑:驼背上是由5个汉、胡成年男子组成的乐舞队,一人表演胡舞,其余的人在演奏胡乐乐器。

材料二 宋代是中国古代科学技术发展史上最辉煌的时期,几乎在所有中国传统科学技术领域都留下了新的记录。举世闻名的四大发明中有三项完成于两宋时期……为推动世界历史进程和世界文明的发展作出了巨大贡献。

——杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

材料三 他在撰写《天工开物》的过程中非常重视调查、实验,虚心向农夫、工匠请教,并亲自实践。该书共18卷,附有插图123幅,是保存我国科技史资料最丰富的一部书。书中记述了当时世界上最先进的炼锌技术,引起了欧美化学家的注意。

(1)材料一所示的骑驼乐舞俑属于什么陶器 从该文物中可以获取的唐朝时期的历史信息是什么

(2)材料二提到“举世闻名的四大发明中有三项完成于两宋时期”,请你选取其中一项发明,结合相关史实,简要论述其对世界文明发展的贡献。(注意史论结合)

(3)材料三中的“他”是谁 《天工开物》是一部什么性质的巨著 其被誉为什么

(4)综合上述材料,就中华优秀传统文化谈谈你的认识。

25.能够将历史事物置于历史发展的特定进程中加以考察,是时空观念的重要内涵。阅读材料,完成下列要求。

材料一

初唐服饰形制沿袭隋朝,变化不大。后来先后受西域、高昌、龟兹、波斯、吐蕃等地影响。同时在制度体系上,规定“三品以上服紫,四品、五品服绯,六品、七品以绿,八品、九品以青。妇人从夫之色。”唐代贵族女子的衣着将飞禽、走兽等图案结合于一身,色彩鲜明对比,呈现出不拘一格的独特风采。

——摘编自朱青峰《略论唐代服装的演变和美学内涵》

材料二

宋代服装从总体上看是保守的,官服崇尚古朴、典雅、自然,而民服则是素雅、质朴。与前代服装相比,品种愈加丰富,式样愈加美观。从记载来看,当时北宋首都汴京,仅与服饰有关的行业就有几十种。如果说唐代服装的艺术格调是开阔的、恢宏的,那么宋代服饰则是高雅的,流露出一种清淡的美。

——摘编自金滨《宋代服装评析》

(1)根据材料一,概括唐朝服饰的特点。

(2)根据材料二指出,与唐代相比,宋代服装发生的变化并结合所学知识对这一变化进行合理解释。

(3)综合上述材料,概括唐宋时期服饰所蕴含的共同理念。

答案解析部分

1.C

2.D

3.D

4.B

5.C

6.A

7.C

8.B

9.A

10.B

11.B

12.A

13.B

14.C

15.C

16.B

17.C

18.诗歌创作;诗仙;诗史;诗圣;统治者的腐化

19.杜甫

20.《全唐诗》;诗仙

21.诗史;诗圣

22.《步辇图》;吴道子

23.阎立本;吴道子

24.(1)唐三彩。历史信息:手工业水平高超;开放的社会风气;唐朝艺术的繁荣。

(2)活字印刷术;贡献:促进文化传播,对人类文明发展产生重要

影响。

指南针;贡献:促进世界远洋航海技术的发展。

火药;贡献:传播到欧洲,对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大影响,推动了欧洲的社会变革

(3)“他”:宋应星。《天工开物》是一部科技巨著。其被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

(4)中华优秀传统文化是中华先辈们汗水智慧的结晶,是中华民族的宝贵财富,我们应大力弘扬中华优秀传统文化。

25.(1)特点:传承中创新;受外国或民族地区影响;具有等级色彩;色彩艳丽(色彩鲜明对比);不拘一格的独特风采(体现个性)。

(2)变化:风格上保守,古朴、淡雅、自然;素雅、质朴;品种更加丰富;式样美观。

解释:重文轻武政策推行;经济发展提供的条件;民族的交融;政权的并立。

(3)共同理念:强调礼制(等级);注重传承与发展;兼收并蓄(吸收其他不同的服饰文化);体现民族交融;与时代相结合。

一、选择题

1.李白的诗歌歌颂祖国山河的壮美,抒发了昂扬的进取精神;而杜甫是位“苦难诗人”,其很多诗作表现出强烈的忧患意识与鲜明的人道主义色彩。材料中所述两人作品风格不同的重要原因是( )

A.文化水平不同 B.个人前途不同

C.时代背景不同 D.性格特点不同

2.唐朝时期,书法艺术取得了举世瞩目的辉煌成就,形成了多种书体下影响深远的书法名家的集大成,使唐朝书坛呈现出百花齐放、百花争艳的局面。唐朝著名的书法家有( )

A.王羲之、颜真卿 B.吴道子、欧阳询

C.柳公权、阎立本 D.柳公权、欧阳询

3.敦煌莫高窟现存唐代洞窟200多个,几乎占现存全部石窟的半数,以其壁画规模之宏伟,内容之丰富,造型之准确,色彩之灿烂,非其他时代所能比拟。这从侧面反映出唐朝( )

A.佛教至高无上 B.重视中外交流

C.交通十分便利 D.国力十分强盛

4.诗人余光中曾这样描写一位浪漫主义诗人:“酒入豪肠,七分酿成了月光,余下的三分啸成剑气,绣口一吐就是半个盛唐。”这位诗人应是( )

A.白居易 B.李白 C.杜甫 D.王维

5.唐代书法家颜真卿的作品《裴将军诗》(如下图),形式感强,字形结构长短、大小、粗细变化较强,碑中行草书由楷书的笔法调和而来,加以篆籀沉稳苍茫之风,吸收了张旭草书的肆意浪漫。这反映了( )

《裴将军诗》

A.汉字演变趋势由繁至简 B.书法艺术脱离了底层民众

C.唐代书法家的融汇创新 D.行草书创作严格遵循规制

6. 苏轼说:“诗至于杜子美(杜甫),文至于韩退之(韩愈),书至于颜鲁公(颜真卿),画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”这反映了 ( )

A.唐朝文化多元繁荣 B.宋朝文化继承创新

C.文化发展的差异性 D.艺术内涵的相通性

7.据《旧唐书》载:“公权初学王书,遍阅近代笔法,体势劲媚,自成一家。当时公卿大臣家碑版,不得公权手笔者,人不以为孝。外夷(指少数民族)入贡,皆别署货贝(准备专款),曰此购柳书。”下列有关“公权”的表述正确的一项是( )

A.他是隋唐时期最著名的画家 B.他的诗通俗易懂,深受欢迎

C.他的字方折峻丽,笔力劲健 D.其代表作是《颜氏家庙碑》

8.唐代有一位诗人,他的诗反映了动荡时代人民的苦难,表现了强烈的忧国忧民意识,被称为“诗史”。这位诗人是( )

A.白居易 B.杜甫 C.李白 D.王维

9.说到人生追求,我们也许会吟诵:“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”“蜀道之难,难于上青天”“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。这里引用的文学形式分别是( )

A.楚辞、唐诗、宋词 B.唐诗、宋词、楚辞

C.唐诗、宋词、元曲 D.楚辞、唐诗、元曲

10.李白的诗飘逸洒脱,充满想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀,因此他被誉为( )

A.诗圣 B.诗仙 C.诗王 D.诗史

11.唐诗是诗人记录当时心情的载体,从诗中我们可以体会到诗人的情怀。下表是部分唐诗的摘录,由表中诗句可推断出( )

李白 《南奔书怀》 秦赵兴天兵,茫茫九州乱

杜甫 《哀王孙》 腰下宝玦青珊瑚,可怜王孙泣路隅

戴叔伦 《抚州对事后送外生宋垓归饶州觐侍呈上姊夫》 骨肉无半在,乡园犹未旋

A.文学作品可以直接证史 B.诗歌能够反映社会现实

C.唐诗真实再现社会全景 D.唐诗风格各异类型众多

12.诗歌创作在唐朝进入了黄金时代。盛唐时,诗风开朗奔放、刚健清新;中唐时,诗风平实浅近,讽喻诗作大量涌现;而晚唐时,诗风凝重浓郁、有时凄婉悲怆。这反映出( )

A.社会变迁影响诗歌风格 B.唐诗代表了中国文化最高水平

C.诗人喜好决定唐诗主题 D.文学作品全景再现了社会真实

13.一位唐朝诗人提出诗歌必须写得真实可信、又浅显易懂。他的诗既反映下层民众的苦难生活,又揭露了达官贵人(如专权的宦官)的腐化生活和欺压人民的恶行。这位诗人是( )

A.李白 B.白居易 C.苏轼 D.辛弃疾

14.阅读书籍需要关注目录,以便把握内容的主旨。下图目录展现的内容主旨是

■唐朝著名书法家 颜真卿 …… ■唐朝著名画家 阎立本 ……

A.频繁的政权更替 B.活跃的对外交流

C.多彩的文学艺术 D.繁盛的国家经济

15.李白的诗歌歌颂祖国山河的壮美,抒发了昂扬的进取精神;而杜甫是位“苦难诗人”,其很多诗作表现出强烈的忧患意识与鲜明的人道主义色彩。材料中所述两人作品风格不同的重要原因是( )

A.所受教育不同 B.个人前途不同

C.时代背景不同 D.性格特点不同

16.唐代有一位诗人,他的诗反映了动荡时代人民的苦难,表现了强烈的忧国忧民意识,被称 为“诗史”,这位诗人是( )

A.李白 B.杜甫 C.白居易 D.王建

17.中唐以来,唐朝进入衰落期,白居易这一时期诗作主题可能偏向于( )

A.田园风光 B.个人情感 C.政治讽喻 D.开疆拓土

二、填空题

18.唐朝是中国历史上 的黄金时期。李白享有“ ”的美誉;杜甫的诗反映了历史的真实情况,故有“ ”之称,他被誉为“ ”;白居易的诗直面社会现实,揭示了 和人民的疾苦。

19.【中华文化 源远流长】经历了唐朝由盛转衰且其作品被称为“诗史”的诗人是 。

20.唐诗题材丰富,风格多样,仅《 》辑录的诗歌就有近5万首;“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”是诗人李白的名句,后人称他为 。

21.杜甫的诗反映历史的真实情况,故有“ ”之称,他被誉为“ ”。

22.唐朝文化艺术创作成就斐然,阎立本的记录 的是唐太宗接见松赞干布派来求婚使者的场景; 的《送子天王图》风格奔放。

23.唐朝文化艺术创作成就斐然, 的《步辇图》记录的就是汉藏之间的交流; 的《送子天王图》风格奔放。

三、材料分析题

24.中华文明源远流长、成就辉煌,为人类的发展和进步作出了巨大贡献。阅读材料,回答下列问题。

材料一 如图所示为唐朝时期的骑驼乐舞俑:驼背上是由5个汉、胡成年男子组成的乐舞队,一人表演胡舞,其余的人在演奏胡乐乐器。

材料二 宋代是中国古代科学技术发展史上最辉煌的时期,几乎在所有中国传统科学技术领域都留下了新的记录。举世闻名的四大发明中有三项完成于两宋时期……为推动世界历史进程和世界文明的发展作出了巨大贡献。

——杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

材料三 他在撰写《天工开物》的过程中非常重视调查、实验,虚心向农夫、工匠请教,并亲自实践。该书共18卷,附有插图123幅,是保存我国科技史资料最丰富的一部书。书中记述了当时世界上最先进的炼锌技术,引起了欧美化学家的注意。

(1)材料一所示的骑驼乐舞俑属于什么陶器 从该文物中可以获取的唐朝时期的历史信息是什么

(2)材料二提到“举世闻名的四大发明中有三项完成于两宋时期”,请你选取其中一项发明,结合相关史实,简要论述其对世界文明发展的贡献。(注意史论结合)

(3)材料三中的“他”是谁 《天工开物》是一部什么性质的巨著 其被誉为什么

(4)综合上述材料,就中华优秀传统文化谈谈你的认识。

25.能够将历史事物置于历史发展的特定进程中加以考察,是时空观念的重要内涵。阅读材料,完成下列要求。

材料一

初唐服饰形制沿袭隋朝,变化不大。后来先后受西域、高昌、龟兹、波斯、吐蕃等地影响。同时在制度体系上,规定“三品以上服紫,四品、五品服绯,六品、七品以绿,八品、九品以青。妇人从夫之色。”唐代贵族女子的衣着将飞禽、走兽等图案结合于一身,色彩鲜明对比,呈现出不拘一格的独特风采。

——摘编自朱青峰《略论唐代服装的演变和美学内涵》

材料二

宋代服装从总体上看是保守的,官服崇尚古朴、典雅、自然,而民服则是素雅、质朴。与前代服装相比,品种愈加丰富,式样愈加美观。从记载来看,当时北宋首都汴京,仅与服饰有关的行业就有几十种。如果说唐代服装的艺术格调是开阔的、恢宏的,那么宋代服饰则是高雅的,流露出一种清淡的美。

——摘编自金滨《宋代服装评析》

(1)根据材料一,概括唐朝服饰的特点。

(2)根据材料二指出,与唐代相比,宋代服装发生的变化并结合所学知识对这一变化进行合理解释。

(3)综合上述材料,概括唐宋时期服饰所蕴含的共同理念。

答案解析部分

1.C

2.D

3.D

4.B

5.C

6.A

7.C

8.B

9.A

10.B

11.B

12.A

13.B

14.C

15.C

16.B

17.C

18.诗歌创作;诗仙;诗史;诗圣;统治者的腐化

19.杜甫

20.《全唐诗》;诗仙

21.诗史;诗圣

22.《步辇图》;吴道子

23.阎立本;吴道子

24.(1)唐三彩。历史信息:手工业水平高超;开放的社会风气;唐朝艺术的繁荣。

(2)活字印刷术;贡献:促进文化传播,对人类文明发展产生重要

影响。

指南针;贡献:促进世界远洋航海技术的发展。

火药;贡献:传播到欧洲,对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大影响,推动了欧洲的社会变革

(3)“他”:宋应星。《天工开物》是一部科技巨著。其被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

(4)中华优秀传统文化是中华先辈们汗水智慧的结晶,是中华民族的宝贵财富,我们应大力弘扬中华优秀传统文化。

25.(1)特点:传承中创新;受外国或民族地区影响;具有等级色彩;色彩艳丽(色彩鲜明对比);不拘一格的独特风采(体现个性)。

(2)变化:风格上保守,古朴、淡雅、自然;素雅、质朴;品种更加丰富;式样美观。

解释:重文轻武政策推行;经济发展提供的条件;民族的交融;政权的并立。

(3)共同理念:强调礼制(等级);注重传承与发展;兼收并蓄(吸收其他不同的服饰文化);体现民族交融;与时代相结合。

同课章节目录