第3课 秦统一多民族封建国家的建立 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第3课 秦统一多民族封建国家的建立 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 81.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-21 08:30:42 | ||

图片预览

文档简介

第3课 秦统一多民族封建国家的建立 同步练习

一、选择题

1.《睡虎地秦墓竹简》中的“关市律”规定:“为作务(手工业)及(到)官府市,受钱必辄人其钱缿(钱罐)中,令市者见其入,不从令(规定)者赀(罚)一甲(铠甲)”这表明秦朝( )

A.实施重农抑商政策 B.重视盐铁官营做法

C.注重工商活动管理 D.强化市场税收意识

2.秦统一了中国,也统一了货币。秦规定黄金为上币,单位“镒”(合20两或24两);铜为下币,单位“半两”,并将半两钱推行到全国。这些举措( )

A.加强了政府对经济的控制 B.消除了各地的贸易壁垒

C.使贵族垄断了货币的发行 D.实际损害了百姓的利益

3.有史学家说:“秦朝推行的郡县制,奠定了中国地方行政体系的基础,使国家观念深入边远地区。”这表明郡县制( )

A.消除了地方武装割据的条件 B.保证了中国封建国家的统一

C.在秦朝主要实行于边远地区 D.有利于国家大一统局面的形成

4.下表为湖北云梦睡虎地11号秦墓出土竹简中《编年记》的记载(部分)。该记载可用来研究( )

十七年,攻韩。十八年,攻赵…… 十九年,□□□□南郡备敬[警]。 廿年,……韩王居□山。 廿一年,韩王死。昌平君居其处,有死□属。 廿二年,攻魏粱[梁]。 廿三年,兴,攻荆,□□守阳□死。四月,昌文君死。

A.春秋的兼并战争 B.秦统一六国

C.战国七雄的形成 D.秦走向灭亡

5.学者陈苏镇认为,楚人在推翻秦朝的战争中充当了主力,东方人“苦秦”主要是苦于赋税徭役太重律令刑法太苛,楚人苦之特甚则是由于秦法与楚俗之间存在更大差异。学者强调秦朝灭亡主要是由于( )

A.赋税徭役太重律令刑法严苛 B.文化差异与冲突激化了矛盾

C.楚文化具有强大社会影响力 D.秦朝在全国地区政令不统一

6.“道九原,直抵甘泉,乃使蒙恬通道。自九原抵甘泉,堑山堙谷,千八百里。”这是《史记·蒙恬列传》中对秦直道简略的记载。这条神秘古道,是秦代仅次于长城的第二大军事工程。秦始皇修建该道路的主要动机是( )

A.巩固边防,抵御匈奴南侵 B.控西南夷,增进民族交融

C.沟通南越,满足皇帝游乐 D.发展经济,促进东西贸易

7.秦汉时期发行铸币的基本情况如下表。表中铸币变化反映出( )

发行时间 名称 重量 币面文字 是否垄断发行

自秦延续 秦半两 半两 半两 否

汉文帝五年(公元前175年) 四铢钱 四铢 半两 否

汉武帝建元元年(公元前140年) 三铢钱 三铢 三铢 不准私铸

汉武帝元狩五年(公元前118年) 郡国 五铢钱 五铢 五铢 由郡国垄断

汉武帝元鼎二年(公元前115年) 赤侧 五铢钱 五铢 五铢(带红色镶边) 由中央垄断

A.汉承秦制,但有损益 B.王国问题的日趋严重

C.经济集权主义的发展 D.古代铸币制度的完善

8.秦建立后,在中央设立了博士官职。他们大多是儒生,其职责是“掌教弟子,国有疑事,掌承问对”,但不参与政治决策,政治影响甚微。造成上述现象的原因是( )

A.儒家思想的发展 B.制约皇权的需要

C.百家争鸣的延续 D.治国理念的影响

9.秦兼并六国后的疆域到达长江流域以南的地带。秦国能灭掉东方六国、统一中国的主要原因是( )

A.墨家思想奠定了统一的理论基础

B.秦国是七国中实力最强大的国家

C.秦国军事力量一般,挑起兼并战争

D.远交近攻和合纵连横的正确运用

10.公元前214年,秦始皇“发诸尝逋亡人(曾经逃亡的罪犯)赘婿、贾人,略取陆梁地(两广地区),为桂林、象郡、南海,以适遣戍。"这反映出秦朝( )

A.兵力资源的匮乏 B.歧视商人的色彩

C.边疆危机的严重 D.保护小农的意识

11.秦郡的划分,基本上是以山川为界(如下表所示),郡的辖区范围与自然地理区域颇为吻合。下表反映了( )

表现 示例

每个秦郡大体即是按照一个地理单元来划分 汉中郡的范围与汉中盆地大体相当南阳郡的辖区也即相当于南阳盆地

如果自然区域的范围比较大,就分设为两郡 云中与九原两都共同管辖河套冲积平原巴郡和蜀郡一起统辖四川盆地

每郡大多以一个肥沃的盆地或平原为核心,然后推广到四周的高原或山地 北地、上郡、上党、太原、河东、代郡、雁门等郡都是属于这种情况

A.地理环境决定郡县制的推行 B.政治统一消解地方割据威胁

C.耕地是农业发展的重要基础 D.犬牙交错的划界原则被改变

12.如表描述了古代中国君对臣的专用文种——诏敕类文书的演变过程。这一变化( )

朝代 主要种类

秦代 “制”(重大命令)和“诏”(一般命令)

汉代 策书、制书、诏书、戒书、诏记(皇帝亲笔书写)

唐代 册书、制书、慰劳制书、发日敕、论事敕书、敕旨、敕牒,还有皇太子的“令”和亲王、公主的“教”

明清 (在以前基础上)增加了“谕旨”;雍正年间明发谕旨和寄信谕旨,区分了例行文书和机密文书

A.影响了政府的行政效率 B.体现了文书行政管理的严密

C.适应了君主专制的需要 D.反映了官僚政治的日益成熟

13.秦朝的九卿制度主要包括奉常、郎中令、卫尉、太仆、宗正等职位,这些职位主要管理皇家事务,如宫廷内务、皇家财产等。而唐朝的六部包括吏部、户部、礼部、兵部、刑部和工部,主要负责国家的行政、财政、军事、司法、教育等事务。这一变化体现了( )

A.六部的职权范围扩大 B.君主专制的高度集中

C.中央集权的日渐强化 D.政治制度的进步成熟

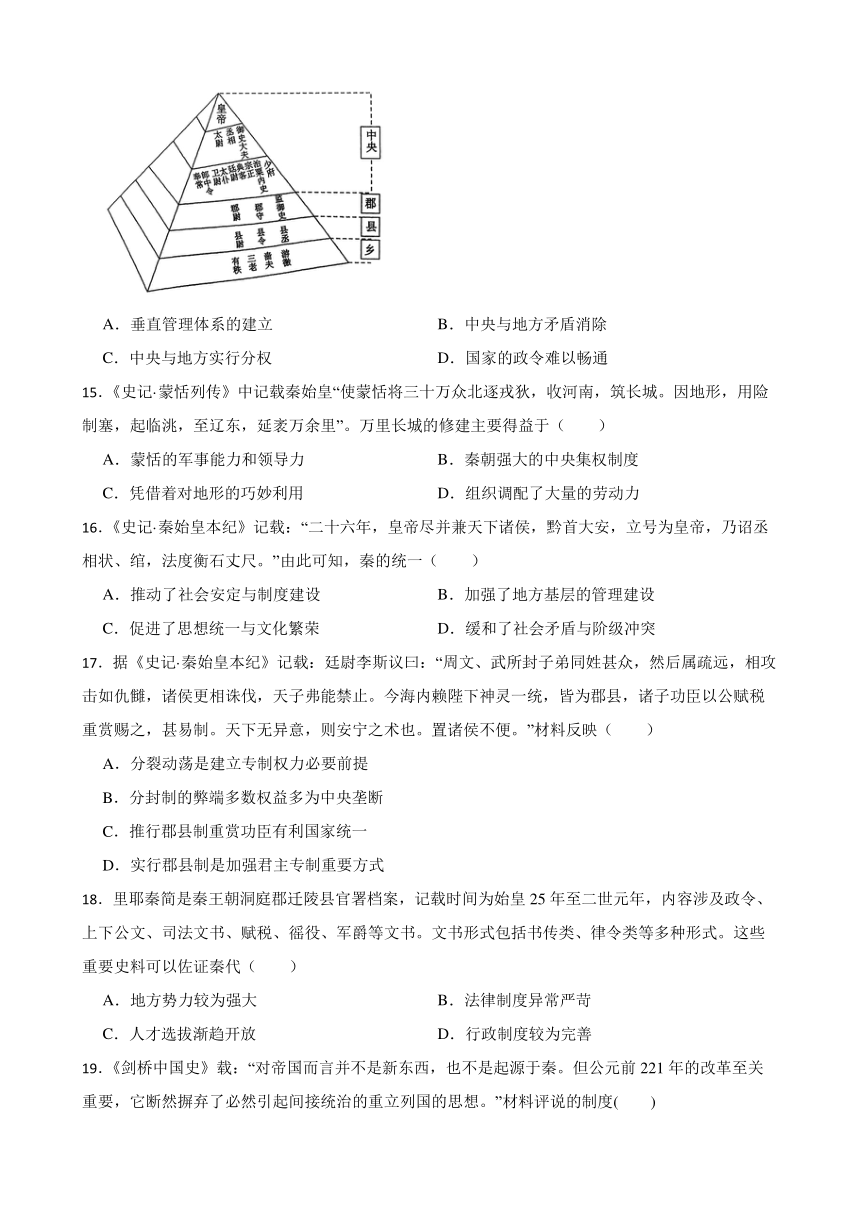

14.如图为秦朝中央与地方机构关系示意图。这可用以说明,秦朝( )

A.垂直管理体系的建立 B.中央与地方矛盾消除

C.中央与地方实行分权 D.国家的政令难以畅通

15.《史记·蒙恬列传》中记载秦始皇“使蒙恬将三十万众北逐戎狄,收河南,筑长城。因地形,用险制塞,起临洮,至辽东,延袤万余里”。万里长城的修建主要得益于( )

A.蒙恬的军事能力和领导力 B.秦朝强大的中央集权制度

C.凭借着对地形的巧妙利用 D.组织调配了大量的劳动力

16.《史记·秦始皇本纪》记载:“二十六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度衡石丈尺。”由此可知,秦的统一( )

A.推动了社会安定与制度建设 B.加强了地方基层的管理建设

C.促进了思想统一与文化繁荣 D.缓和了社会矛盾与阶级冲突

17.据《史记·秦始皇本纪》记载:廷尉李斯议曰:“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”材料反映( )

A.分裂动荡是建立专制权力必要前提

B.分封制的弊端多数权益多为中央垄断

C.推行郡县制重赏功臣有利国家统一

D.实行郡县制是加强君主专制重要方式

18.里耶秦简是秦王朝洞庭郡迁陵县官署档案,记载时间为始皇25年至二世元年,内容涉及政令、上下公文、司法文书、赋税、徭役、军爵等文书。文书形式包括书传类、律令类等多种形式。这些重要史料可以佐证秦代( )

A.地方势力较为强大 B.法律制度异常严苛

C.人才选拔渐趋开放 D.行政制度较为完善

19.《剑桥中国史》载:“对帝国而言并不是新东西,也不是起源于秦。但公元前221年的改革至关重要,它断然摒弃了必然引起间接统治的重立列国的思想。”材料评说的制度( )

A.加强了中央集权 B.确立了贵族特权

C.分割了宰相权力 D.有效制衡了皇权

20.先秦祭祀制度规定:“天子祭天地,诸侯祭社稷,大夫祭五祀。……诸侯祭名山大川之在其地者。”而秦始皇的策略是为我所用,兼收并蓄,不论是天地鬼神、山川灵怪还是日月星辰,只要有来历有说法的,全部作为祭祀的对象。这表明( )

A.秦始皇时期的社会信仰多元化 B.秦始皇强调中央集权的重要性

C.秦始皇时期全面保留文化传统 D.秦始皇大力加强皇权的神圣性

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 明朝初年,为了确保经过滇黔结合部地区的几条交通干线畅通,实现对云南的有效控制,稳定西南地区,政府曾对滇川黔相邻地区的彝族土司势力进行分割。但这样的划界引发了一些问题,如四川对这一地区的土司有控制管辖之权但鞭长莫及,而其地虽近云南但对云南无处置之权。清雍正年间,四川东川府与云南寻甸州接壤,就此改隶云南,就近管辖,经过这样的调整,东川、乌蒙、镇雄行政区划严整,疆界分明,成为云南的重要组成部分,为云南东北部经济、文化的发展打下了基础。

——摘编自杨永福《略论元明清时期中央与西南边疆政治关系的整合》

材料三 有清一朝,西南边疆四省共有书院1209所,占全国书院总数的21%;府州县儒学404所,占全国总数的22%;有府州县儒学各类生员131651人,占全国总生员人数的18%;举人22464人,占全国的15%;进士2664人,占全国的10%。在这一批进士当中,产生了诸如莫友芝、王崧、高奣映等少数民族大儒名士。

——摘编自朱汉民《清代西南边疆少数民族儒家文化认同研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝西南边疆治理的相关举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清时期西南地区行政区划调整的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简述中国古代西南边疆地区的发展对中华文明的贡献。

22.统一中央集权国家的形成是历史发展必然,也是客观需要。阅读材料,回答问题。

材料一 嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”。二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务。三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料二 某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了,它必有流变,早在此制度消失之前,已有此制度的后影,渐渐地在变质。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要制度,秦朝统一中央集权国家的形成有何积极影响?

(2)结合秦汉之际政治制度变迁的史实,对材料二的观点进行简要阐释。(要求:表述成文,史论结合)

答案解析部分

1.C

2.A

3.D

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.B

10.B

11.C

12.C

13.D

14.A

15.B

16.A

17.C

18.D

19.A

20.D

21.(1)举措:设置郡县;进行军事征服和开发;修建驰道,开灵渠。

(2)原因:巩固边疆,维护西南地区的稳定的需要;西南地区地形复杂,交通不便;西南土司势为强大;西南地区文化认同观念加强。

(3)贡献:促进了民族交融和边疆稳定;推动了文化融合和增强文化多样性;丰富了中华文明的内涵。

22.(1)制度:皇帝制度:三公九卿制:郡县制。

影响:促进了各民族的交往交流交融;推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展;秦朝确立的政治制度被以后的王朝长期沿用,影响深远;秦的统一奠定了后世疆域的基本版图。

(2)示例一:汉朝建立之初,在中央官制上承袭秦朝的三公九卿制度;为解决这一制度下权臣专权、威胁皇权的问题,武帝时期增设由皇帝直接掌握的中朝。使三公九卿逐渐变为外朝,通过中朝和外朝的相互牵制,达到削弱相权、强化皇权的效果。

汉朝中央官制对秦朝制度的承袭与变化,体现了一项政治制度的确立并非孤立不变的,会随着历史的发展而不断变动。

示例二:汉朝建立之初,在承袭秦朝制度并汲取秦朝速亡教训的基础上,在地方行政制度上推行郡县与分封并行制;为解决诸侯国对中央集权的严重威胁,加强国家对郡县的控制,武帝时期通过颁布“推恩令”削弱诸侯王的势力,同时在各州部设置刺史加强对郡县官员与地方豪强的监控。

汉朝地方官制的对秦朝制度的承袭与变化,体现了一项政治制度的确立并非孤立不变的,会随着历史的发展而不断变动。

一、选择题

1.《睡虎地秦墓竹简》中的“关市律”规定:“为作务(手工业)及(到)官府市,受钱必辄人其钱缿(钱罐)中,令市者见其入,不从令(规定)者赀(罚)一甲(铠甲)”这表明秦朝( )

A.实施重农抑商政策 B.重视盐铁官营做法

C.注重工商活动管理 D.强化市场税收意识

2.秦统一了中国,也统一了货币。秦规定黄金为上币,单位“镒”(合20两或24两);铜为下币,单位“半两”,并将半两钱推行到全国。这些举措( )

A.加强了政府对经济的控制 B.消除了各地的贸易壁垒

C.使贵族垄断了货币的发行 D.实际损害了百姓的利益

3.有史学家说:“秦朝推行的郡县制,奠定了中国地方行政体系的基础,使国家观念深入边远地区。”这表明郡县制( )

A.消除了地方武装割据的条件 B.保证了中国封建国家的统一

C.在秦朝主要实行于边远地区 D.有利于国家大一统局面的形成

4.下表为湖北云梦睡虎地11号秦墓出土竹简中《编年记》的记载(部分)。该记载可用来研究( )

十七年,攻韩。十八年,攻赵…… 十九年,□□□□南郡备敬[警]。 廿年,……韩王居□山。 廿一年,韩王死。昌平君居其处,有死□属。 廿二年,攻魏粱[梁]。 廿三年,兴,攻荆,□□守阳□死。四月,昌文君死。

A.春秋的兼并战争 B.秦统一六国

C.战国七雄的形成 D.秦走向灭亡

5.学者陈苏镇认为,楚人在推翻秦朝的战争中充当了主力,东方人“苦秦”主要是苦于赋税徭役太重律令刑法太苛,楚人苦之特甚则是由于秦法与楚俗之间存在更大差异。学者强调秦朝灭亡主要是由于( )

A.赋税徭役太重律令刑法严苛 B.文化差异与冲突激化了矛盾

C.楚文化具有强大社会影响力 D.秦朝在全国地区政令不统一

6.“道九原,直抵甘泉,乃使蒙恬通道。自九原抵甘泉,堑山堙谷,千八百里。”这是《史记·蒙恬列传》中对秦直道简略的记载。这条神秘古道,是秦代仅次于长城的第二大军事工程。秦始皇修建该道路的主要动机是( )

A.巩固边防,抵御匈奴南侵 B.控西南夷,增进民族交融

C.沟通南越,满足皇帝游乐 D.发展经济,促进东西贸易

7.秦汉时期发行铸币的基本情况如下表。表中铸币变化反映出( )

发行时间 名称 重量 币面文字 是否垄断发行

自秦延续 秦半两 半两 半两 否

汉文帝五年(公元前175年) 四铢钱 四铢 半两 否

汉武帝建元元年(公元前140年) 三铢钱 三铢 三铢 不准私铸

汉武帝元狩五年(公元前118年) 郡国 五铢钱 五铢 五铢 由郡国垄断

汉武帝元鼎二年(公元前115年) 赤侧 五铢钱 五铢 五铢(带红色镶边) 由中央垄断

A.汉承秦制,但有损益 B.王国问题的日趋严重

C.经济集权主义的发展 D.古代铸币制度的完善

8.秦建立后,在中央设立了博士官职。他们大多是儒生,其职责是“掌教弟子,国有疑事,掌承问对”,但不参与政治决策,政治影响甚微。造成上述现象的原因是( )

A.儒家思想的发展 B.制约皇权的需要

C.百家争鸣的延续 D.治国理念的影响

9.秦兼并六国后的疆域到达长江流域以南的地带。秦国能灭掉东方六国、统一中国的主要原因是( )

A.墨家思想奠定了统一的理论基础

B.秦国是七国中实力最强大的国家

C.秦国军事力量一般,挑起兼并战争

D.远交近攻和合纵连横的正确运用

10.公元前214年,秦始皇“发诸尝逋亡人(曾经逃亡的罪犯)赘婿、贾人,略取陆梁地(两广地区),为桂林、象郡、南海,以适遣戍。"这反映出秦朝( )

A.兵力资源的匮乏 B.歧视商人的色彩

C.边疆危机的严重 D.保护小农的意识

11.秦郡的划分,基本上是以山川为界(如下表所示),郡的辖区范围与自然地理区域颇为吻合。下表反映了( )

表现 示例

每个秦郡大体即是按照一个地理单元来划分 汉中郡的范围与汉中盆地大体相当南阳郡的辖区也即相当于南阳盆地

如果自然区域的范围比较大,就分设为两郡 云中与九原两都共同管辖河套冲积平原巴郡和蜀郡一起统辖四川盆地

每郡大多以一个肥沃的盆地或平原为核心,然后推广到四周的高原或山地 北地、上郡、上党、太原、河东、代郡、雁门等郡都是属于这种情况

A.地理环境决定郡县制的推行 B.政治统一消解地方割据威胁

C.耕地是农业发展的重要基础 D.犬牙交错的划界原则被改变

12.如表描述了古代中国君对臣的专用文种——诏敕类文书的演变过程。这一变化( )

朝代 主要种类

秦代 “制”(重大命令)和“诏”(一般命令)

汉代 策书、制书、诏书、戒书、诏记(皇帝亲笔书写)

唐代 册书、制书、慰劳制书、发日敕、论事敕书、敕旨、敕牒,还有皇太子的“令”和亲王、公主的“教”

明清 (在以前基础上)增加了“谕旨”;雍正年间明发谕旨和寄信谕旨,区分了例行文书和机密文书

A.影响了政府的行政效率 B.体现了文书行政管理的严密

C.适应了君主专制的需要 D.反映了官僚政治的日益成熟

13.秦朝的九卿制度主要包括奉常、郎中令、卫尉、太仆、宗正等职位,这些职位主要管理皇家事务,如宫廷内务、皇家财产等。而唐朝的六部包括吏部、户部、礼部、兵部、刑部和工部,主要负责国家的行政、财政、军事、司法、教育等事务。这一变化体现了( )

A.六部的职权范围扩大 B.君主专制的高度集中

C.中央集权的日渐强化 D.政治制度的进步成熟

14.如图为秦朝中央与地方机构关系示意图。这可用以说明,秦朝( )

A.垂直管理体系的建立 B.中央与地方矛盾消除

C.中央与地方实行分权 D.国家的政令难以畅通

15.《史记·蒙恬列传》中记载秦始皇“使蒙恬将三十万众北逐戎狄,收河南,筑长城。因地形,用险制塞,起临洮,至辽东,延袤万余里”。万里长城的修建主要得益于( )

A.蒙恬的军事能力和领导力 B.秦朝强大的中央集权制度

C.凭借着对地形的巧妙利用 D.组织调配了大量的劳动力

16.《史记·秦始皇本纪》记载:“二十六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度衡石丈尺。”由此可知,秦的统一( )

A.推动了社会安定与制度建设 B.加强了地方基层的管理建设

C.促进了思想统一与文化繁荣 D.缓和了社会矛盾与阶级冲突

17.据《史记·秦始皇本纪》记载:廷尉李斯议曰:“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”材料反映( )

A.分裂动荡是建立专制权力必要前提

B.分封制的弊端多数权益多为中央垄断

C.推行郡县制重赏功臣有利国家统一

D.实行郡县制是加强君主专制重要方式

18.里耶秦简是秦王朝洞庭郡迁陵县官署档案,记载时间为始皇25年至二世元年,内容涉及政令、上下公文、司法文书、赋税、徭役、军爵等文书。文书形式包括书传类、律令类等多种形式。这些重要史料可以佐证秦代( )

A.地方势力较为强大 B.法律制度异常严苛

C.人才选拔渐趋开放 D.行政制度较为完善

19.《剑桥中国史》载:“对帝国而言并不是新东西,也不是起源于秦。但公元前221年的改革至关重要,它断然摒弃了必然引起间接统治的重立列国的思想。”材料评说的制度( )

A.加强了中央集权 B.确立了贵族特权

C.分割了宰相权力 D.有效制衡了皇权

20.先秦祭祀制度规定:“天子祭天地,诸侯祭社稷,大夫祭五祀。……诸侯祭名山大川之在其地者。”而秦始皇的策略是为我所用,兼收并蓄,不论是天地鬼神、山川灵怪还是日月星辰,只要有来历有说法的,全部作为祭祀的对象。这表明( )

A.秦始皇时期的社会信仰多元化 B.秦始皇强调中央集权的重要性

C.秦始皇时期全面保留文化传统 D.秦始皇大力加强皇权的神圣性

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 明朝初年,为了确保经过滇黔结合部地区的几条交通干线畅通,实现对云南的有效控制,稳定西南地区,政府曾对滇川黔相邻地区的彝族土司势力进行分割。但这样的划界引发了一些问题,如四川对这一地区的土司有控制管辖之权但鞭长莫及,而其地虽近云南但对云南无处置之权。清雍正年间,四川东川府与云南寻甸州接壤,就此改隶云南,就近管辖,经过这样的调整,东川、乌蒙、镇雄行政区划严整,疆界分明,成为云南的重要组成部分,为云南东北部经济、文化的发展打下了基础。

——摘编自杨永福《略论元明清时期中央与西南边疆政治关系的整合》

材料三 有清一朝,西南边疆四省共有书院1209所,占全国书院总数的21%;府州县儒学404所,占全国总数的22%;有府州县儒学各类生员131651人,占全国总生员人数的18%;举人22464人,占全国的15%;进士2664人,占全国的10%。在这一批进士当中,产生了诸如莫友芝、王崧、高奣映等少数民族大儒名士。

——摘编自朱汉民《清代西南边疆少数民族儒家文化认同研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝西南边疆治理的相关举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清时期西南地区行政区划调整的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简述中国古代西南边疆地区的发展对中华文明的贡献。

22.统一中央集权国家的形成是历史发展必然,也是客观需要。阅读材料,回答问题。

材料一 嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”。二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务。三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料二 某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了,它必有流变,早在此制度消失之前,已有此制度的后影,渐渐地在变质。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要制度,秦朝统一中央集权国家的形成有何积极影响?

(2)结合秦汉之际政治制度变迁的史实,对材料二的观点进行简要阐释。(要求:表述成文,史论结合)

答案解析部分

1.C

2.A

3.D

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.B

10.B

11.C

12.C

13.D

14.A

15.B

16.A

17.C

18.D

19.A

20.D

21.(1)举措:设置郡县;进行军事征服和开发;修建驰道,开灵渠。

(2)原因:巩固边疆,维护西南地区的稳定的需要;西南地区地形复杂,交通不便;西南土司势为强大;西南地区文化认同观念加强。

(3)贡献:促进了民族交融和边疆稳定;推动了文化融合和增强文化多样性;丰富了中华文明的内涵。

22.(1)制度:皇帝制度:三公九卿制:郡县制。

影响:促进了各民族的交往交流交融;推动了统一多民族国家政治、经济、社会的发展;秦朝确立的政治制度被以后的王朝长期沿用,影响深远;秦的统一奠定了后世疆域的基本版图。

(2)示例一:汉朝建立之初,在中央官制上承袭秦朝的三公九卿制度;为解决这一制度下权臣专权、威胁皇权的问题,武帝时期增设由皇帝直接掌握的中朝。使三公九卿逐渐变为外朝,通过中朝和外朝的相互牵制,达到削弱相权、强化皇权的效果。

汉朝中央官制对秦朝制度的承袭与变化,体现了一项政治制度的确立并非孤立不变的,会随着历史的发展而不断变动。

示例二:汉朝建立之初,在承袭秦朝制度并汲取秦朝速亡教训的基础上,在地方行政制度上推行郡县与分封并行制;为解决诸侯国对中央集权的严重威胁,加强国家对郡县的控制,武帝时期通过颁布“推恩令”削弱诸侯王的势力,同时在各州部设置刺史加强对郡县官员与地方豪强的监控。

汉朝地方官制的对秦朝制度的承袭与变化,体现了一项政治制度的确立并非孤立不变的,会随着历史的发展而不断变动。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进