第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 444.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-21 08:31:57 | ||

图片预览

文档简介

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 同步练习

一、选择题

1. 南朝名士交会,每以策试争胜为乐事,一改旧时崇尚清谈之风。士族之中已有相当一部分人自幼精研经史文学,求以对策考试入仕为官,因此由察举与学校入仕者日益增多。这反映该时期( )

A.门阀士族势力趋于衰弱 B.九品中正制逐渐转型

C.考试成为选官主要途径 D.政权的阶级基础扩大

2.十六国时期,大夏国建立者赫连勃勃自称“大禹之后”,北魏建立者鲜卑拓跋氏自称“轩辕之苗箭”,建立北周的鲜卑宇文氏则称“其先出自炎帝神农氏”。他们此举主要是为了( )

A.谋求与汉族王朝和平共处 B.采用中原模式的国号年号

C.追求民族政权的合法正统 D.学习汉晋王朝的制度文明

3.竹子只能生长在温暖的气候环境里。根据文献记载,两汉和西晋时期,陕西和河南都生长有茂密的竹林,而在东晋十六国时期,前秦(氐族政权)君主苻坚在长安种植的竹林却大面积枯死。这一情况带来的直接结果是( )

A.前秦政权汉化 B.生态环境恶化

C.政权更迭频繁 D.人口内迁南迁

4.据《魏书·高祖纪》记载,公元494年,“六宫及文武尽迁洛阳”。随后,北魏孝文帝即为群臣“班赐冠服”,并“行幸鲁城,亲祠孔子庙”,依汉律制定礼乐刑罚等。这些做法旨在( )

A.变革鲜卑习俗 B.规范伦理道德

C.强化政治认同 D.提倡尊孔复古

5.云岗石窟是北魏时期皇家主持开凿的大型石窟寺遗址,开凿分为三期工程。其中中期工程(465—494年)石窟造像受江南顾恺之和陆探微影响,佛像面容由早期威严肃穆转向清秀慈祥,整体造型由雄伟庞大转向儒雅精致。云冈石窟中期造像特点形成的推动因素是( )

A.经济重心南移增强江南文化辐射力

B.孝文帝改革推动南北文化交融

C.儒家文化成为北魏社会文化的主流

D.佛教在中国盛行并完成本土化

6.《魏书·元志传》记载北魏孝文帝在进行改革时说:“普天之下,谁不编户。”这可用于说明,孝文帝改革( )

A.旨在促进民族交融 B.具有强化社会控制目的

C.遭到少数民族抵制 D.开创规范编户管理制度

7.《北齐书·崔季舒传》载崔季舒“出为齐州刺史,坐遣人渡淮互市,亦有赃贿事,为御史所劾”;《洛阳伽蓝记》记载,南朝陈庆之出使北魏,亲见洛阳欣欣向荣的景象时,自觉惭愧,称“衣冠士族,并在中原……”。由此类材料可推知( )

A.政局分裂并未阻断民族交往 B.互市交易成为贪腐主要手段

C.士族政治成为北朝政治特色 D.官僚队伍亟待提升文化素质

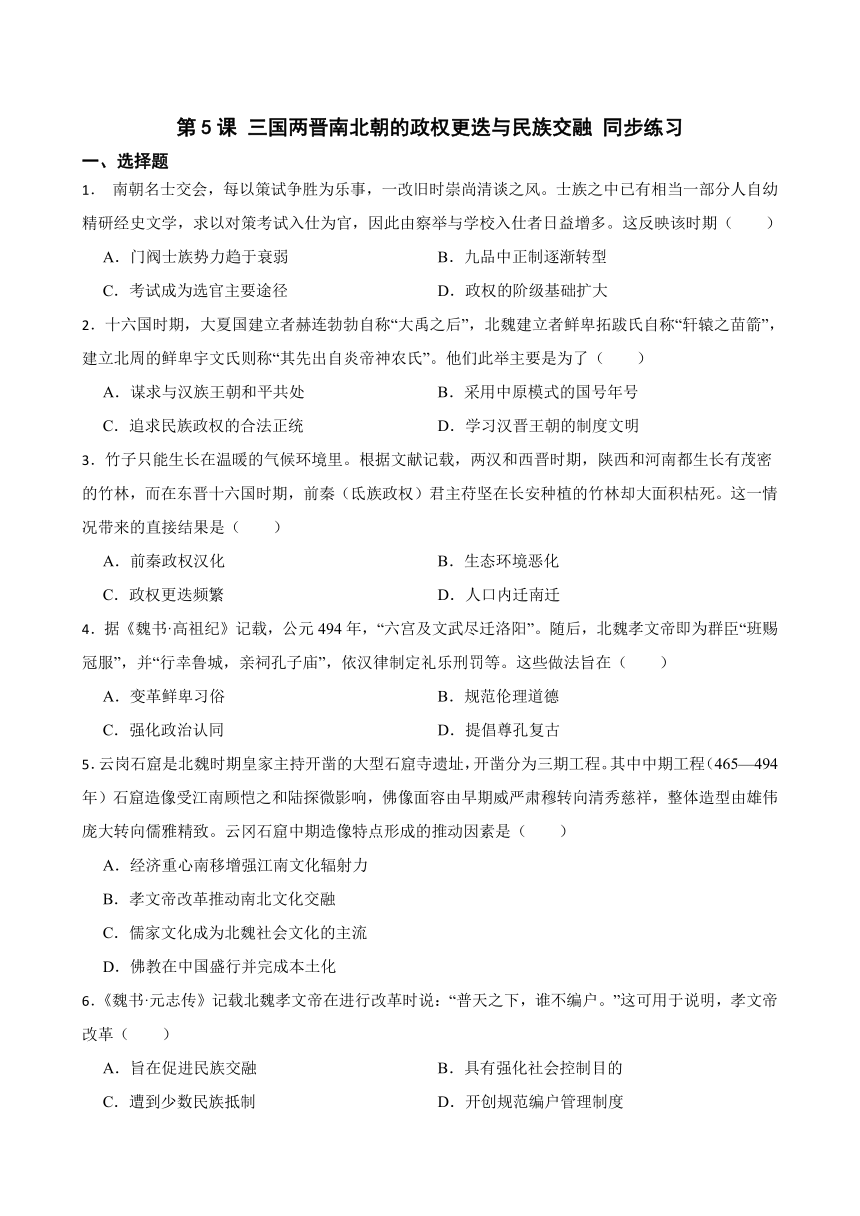

8.读表反映了当时( )

北魏至北周军事制度的变化

时间 变迁

北魏孝文帝改革 沿袭北魏旧有兵制,实行胡汉分治,即鲜卑人当兵,汉人务农。

西魏大统三年(537) 创建府兵制。

西魏大统九年 (543) 开始广募关陇豪右加入府兵,其后汉族豪强的私人武装也划归府兵。

北周建德二年(573) 府兵又扩展至汉族一般农民。

A.南北军事对峙的局面 B.北方民族交融的趋势

C.门阀士族力量的兴起 D.南北统一的条件成熟

9. 据表可知,北魏意在( )

出处 相关内容

《魏书·律历志》 音律由黄帝创设,三代“共行”;汉、魏、晋予以革新与校改;北魏“太和中,诏中书监高闾修正音律”。

《魏书官氏志》 太和中,“高祖诏群察议定百官,著于令……降车、骠将军,侍中,黄门秩,依魏晋旧事”。

A.弥合南北文化差异 B.承继中原王朝正统

C.革新传统修史体例 D.加速民族交融进程

10.南朝时期,士人不再热衷于人物品评,杂传的撰写明显减少,代之而起的则是谱牒之书日渐增多。晋宋以后的基本趋势是杂传减少,谱牒日盛。这说明当时( )

A.社会主流思想发生改变 B.士族政治封闭性的增强

C.谱学导致门第观念形成 D.私家著史传统逐渐兴起

11.《魏书·官氏志》记载,“登国初,太祖(拓跋珪)散诸部落,始同为编民。”《魏书·外戚上·贺讷传》记载“(拓跋珪)离散诸部,分土定居,不听(允许)迁徙,其君长大人皆同编户”。这些举措( )

A.加速了鲜卑族的封建化 B.开创了编户齐民的政策

C.实现了民族交融的高潮 D.削弱了鲜卑族贵族特权

12.孝文帝在皇宗学(专门教育皇室子弟)学习期间,“未尝不《书典》在怀,《礼经》为事”。即位后针对刑律诏令“参详旧典,务从宽仁”“齐之以法,示之以礼”。由此可知,孝文帝修定律法( )

A.深受儒家思想影响 B.沿袭鲜卑封建旧俗

C.借鉴南朝制度经验 D.意在规范皇室行为

13.《史记·货殖列传》中记载江南地区“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水孵……无积聚而多贫”;南朝沈约《宋书》中记载“江南……民勤本业,一岁或稔(庄稼成熟),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”这种变化表明( )

A.经济重心南移完成 B.农产品商品化程度高

C.区域经济不断发展 D.北方环境遭到了破坏

14.孝文帝迁都之后,确立了“帝宗属或诸国从魏者”的八氏、十姓为第一流的世家大族;后又规定,“尚书、领、护而上者为甲姓,九卿若方伯者为乙姓,散骑常侍、太中大夫者为丙姓,吏部正员郎为丁姓,凡得入者谓之四姓”。孝文帝的这一举措( )

A.激化了与汉人门阀的矛盾 B.阻碍了社会阶层流动

C.规范了鲜卑社会风俗礼仪 D.变革了官僚选拔方式

15.婚姻的基本社会功能是繁衍种类,具有“人伦之始,王教之基”的重要作用。北魏拓跋姓族通过联姻与外族广泛融合,在形成新的血缘关系的同时,不断超越姓族的血缘,地缘和文化界限,为民族国家形成开了道路。据此可知( )

A.“以夷变夏”不再是伪命题 B.同姓不婚制被后世完整继承

C.奠定了统一北方的制度基础 D.不同民族通婚促进民族交融

16.魏晋时期的世家大族,如琅琊王祥、荥阳郑冲等,或因是国之耆老得到特别优待,或因谋划魏晋更替掌管机要,或因与皇族联姻成为晋室要员。这种现象( )

A.推动了寒门势力的崛起 B.导致门阀士族形成发展

C.标志九品中正制的确立 D.直接推动北方人民南迁

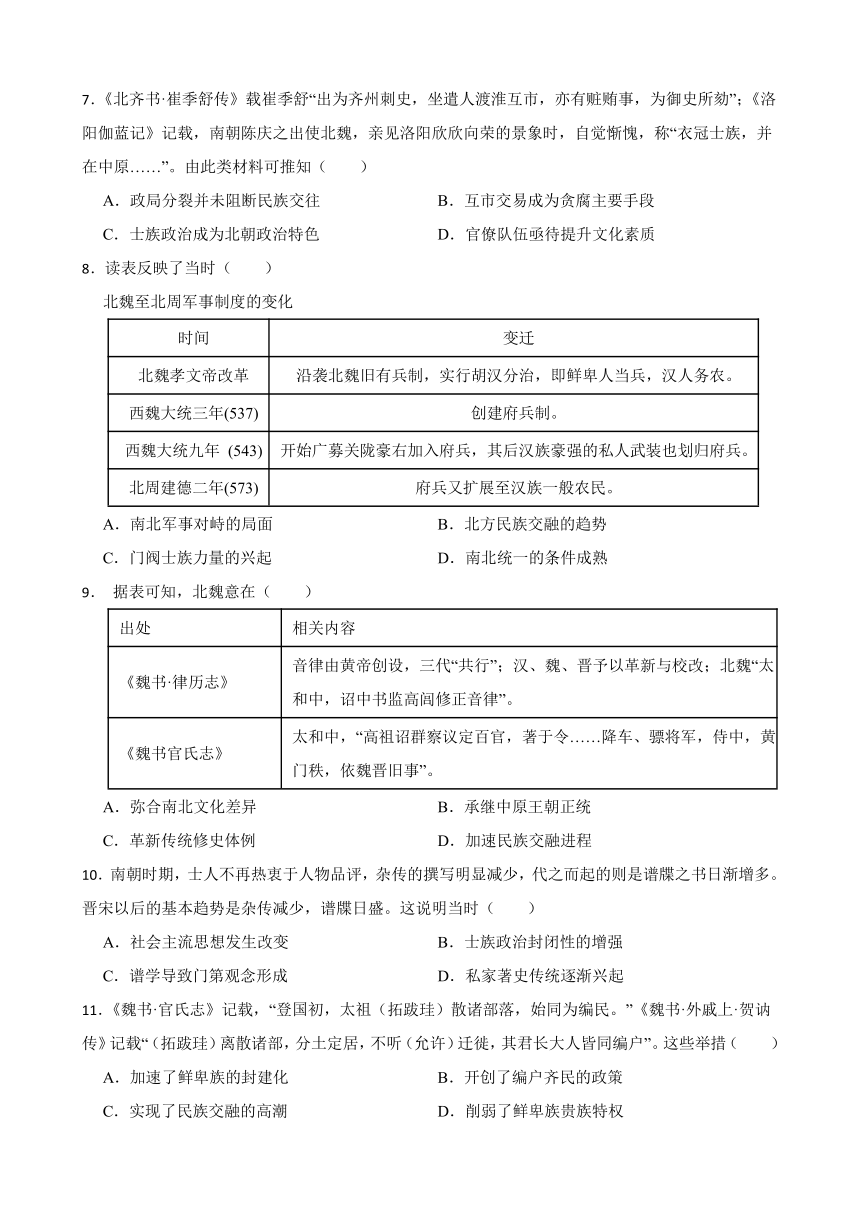

17.下面是魏晋南北朝时期朝代更迭示意图,该图最能直观反映出该时期的历史发展趋势是( )

A.逐步走向统一政权 B.民族交融达到顶峰

C.南北政权对峙加剧 D.政局持久动荡不安

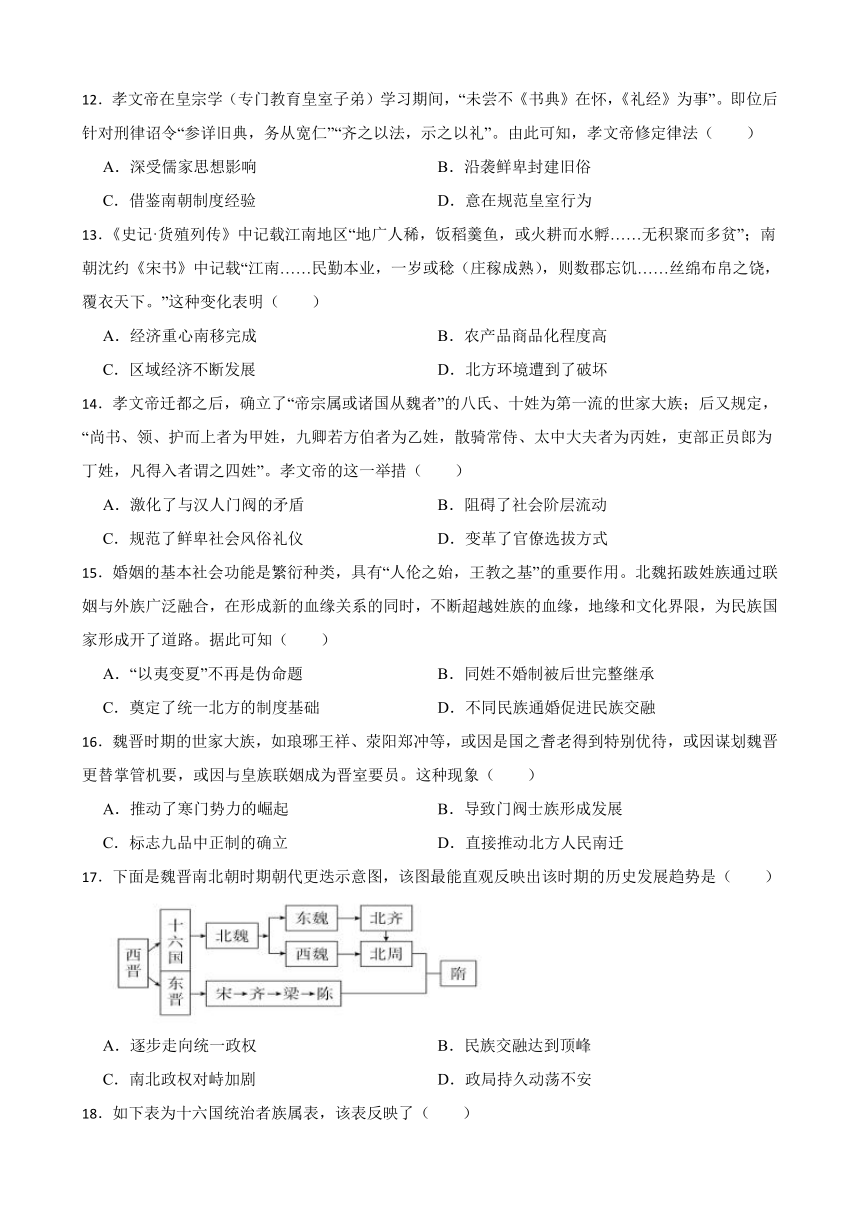

18.如下表为十六国统治者族属表,该表反映了( )

匈奴 羯 鲜卑

前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

羌 賨

前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉

A.华夏认同观念加强 B.政权统一局面的奠定

C.边疆开发成为趋势 D.前秦曾短暂统一北方

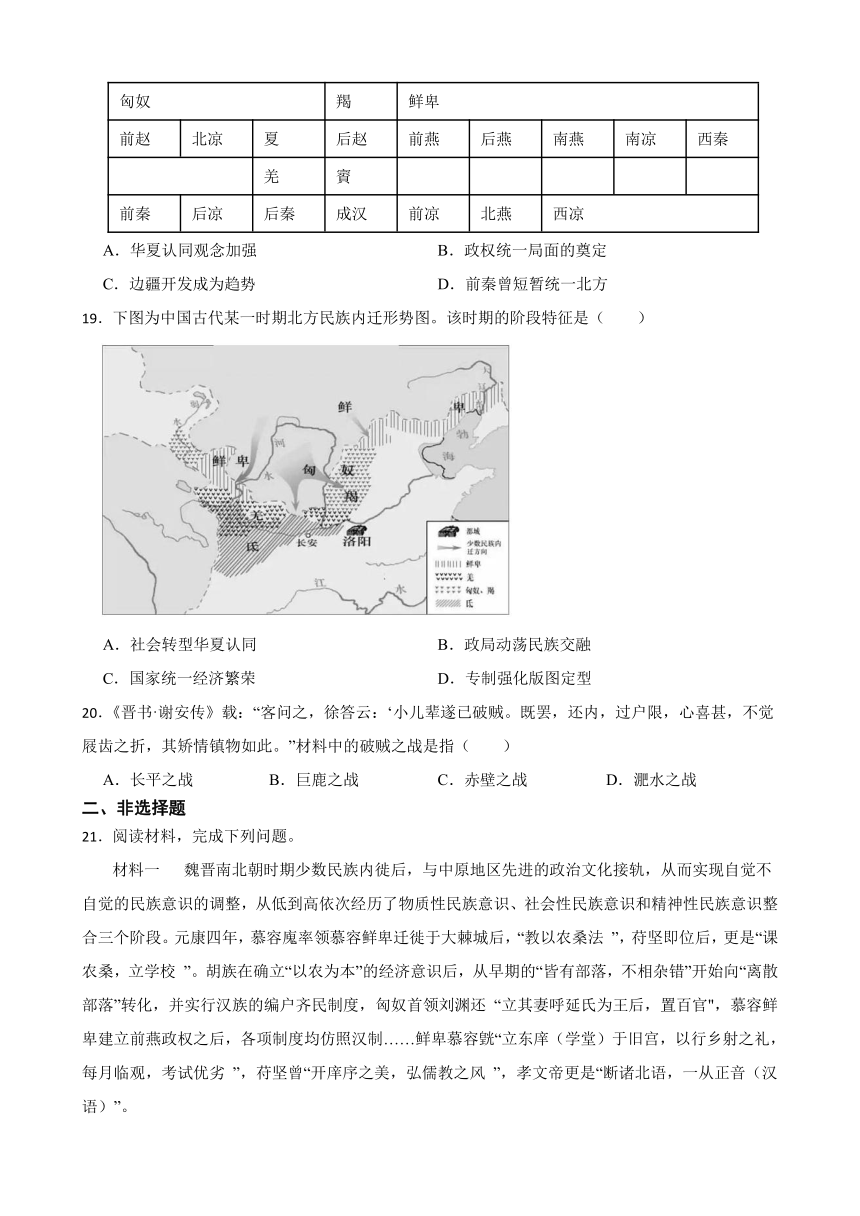

19.下图为中国古代某一时期北方民族内迁形势图。该时期的阶段特征是( )

A.社会转型华夏认同 B.政局动荡民族交融

C.国家统一经济繁荣 D.专制强化版图定型

20.《晋书·谢安传》载:“客问之,徐答云:‘小儿辈遂已破贼。既罢,还内,过户限,心喜甚,不觉屐齿之折,其矫情镇物如此。”材料中的破贼之战是指( )

A.长平之战 B.巨鹿之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列问题。

材料一 魏晋南北朝时期少数民族内徙后,与中原地区先进的政治文化接轨,从而实现自觉不自觉的民族意识的调整,从低到高依次经历了物质性民族意识、社会性民族意识和精神性民族意识整合三个阶段。元康四年,慕容廆率领慕容鲜卑迁徙于大棘城后,“教以农桑法 ”,苻坚即位后,更是“课农桑,立学校 ”。胡族在确立“以农为本”的经济意识后,从早期的“皆有部落,不相杂错”开始向“离散部落”转化,并实行汉族的编户齐民制度,匈奴首领刘渊还 “立其妻呼延氏为王后,置百官",慕容鲜卑建立前燕政权之后,各项制度均仿照汉制……鲜卑慕容皝“立东庠(学堂)于旧宫,以行乡射之礼,每月临观,考试优劣 ”,苻坚曾“开庠序之美,弘儒教之风 ”,孝文帝更是“断诸北语,一从正音(汉语)”。

——摘自王万盈《多元文化背景下的民族认同——魏晋南北朝时期民族意识的冲突与整合》

材料二 18世纪末,民族主义诞生于西欧和北美,之后便通过强调个人的民族认同或民族身份以及民族与国家结合……民族主义从一开始就推动建立和建构民族国家,并且在民族国家的政治架构中体现其包容性,确立所有的社会成员享有基本平等的权利和主权自治的核心原则。这样的民族主义原则在人类历史上第一次赋予具有民族认同感的大众个体以一种尊严感,促使大众个体不仅确立起自己的民族认同或身份,并将自己的民族认同上升至国家认同,乃至使自己成为民族国家的主人。近代西欧各国以及美国均因强烈的民族情感而激发出充分的经济活力,以致它们的经济竞争力能不断提升而形成崛起之势。随着西方的崛起和扩张,亚非拉地区渐次陷入被西方殖民化的过程。

——摘编自叶江《西方民族主义研究现状及历史刍议》

(1)依据材料一并结合所学,概述魏晋南北朝时期内迁少数民族民族意识的调整,结合所学分析调整的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代西方民族主义的影响。

22.阅读材料回答问题:

材料一 我国历史上曾出现过三次民族大融合,第一次为春秋战国时期,第三次为宋辽金元时期,而魏晋南北朝是第二次民族大融合时期。这个时期,北方内迁各少数民族,因与汉族长期错居杂处,在汉族的影响下,社会经济得到较快发展,并在加速封建化的过程中,逐渐与汉族形成了共同的经济体制,最后多融合于汉族。而在南方,由于大批北方汉人南迁及少数民族出居平地,也造成某些杂居局面,使一部分与汉族关系密切的少数民族逐渐汉化,也有一些迁居或以其他途径进入民族地区的汉族融合于少数民族。

——摘编自白翠琴《论魏晋南北朝时期民族的迁徙与融合》

材料二

(1)根据材料一,结合所学知识,分析影响民族交融的因素。

(2)观察材料二的四幅图片,提炼一个论题,运用古代史的知识进行论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

答案解析部分

1.D

2.C

3.D

4.C

5.B

6.B

7.A

8.B

9.B

10.B

11.A

12.A

13.C

14.B

15.D

16.B

17.A

18.A

19.B

20.D

21.(1)调整:内迁的少数民族开始接受中原地区的农业生产方式;确立以农立国的经济意 识;从游牧部落制度向汉族封建转变;少数民族开始接受汉族的儒家文化,逐步汉化。影响:有助于促进不同民族之间的交流与融合,为后来的民族大融合奠定了基础;有助于少数民族社会的发展和进步,提高了生产效率和社会管理水平,丰富了中华文化的内涵,促进了文化的多元发展;提高了农业生产力,促进了经济的繁荣和发展。

(2)影响:推动资产阶级反封建斗争或反殖民斗争的发展;推动欧美民族国家逐渐建立;增强了国家凝聚力,推动近代国家统一;有利于资本主义经济的发展;为殖民扩张提供了理论依据;有利于对外殖民扩张。

22.(1)因素:战乱;经济文化交流;人口迁徙(少数民族内迁、北民南迁、中原人民外迁〉;自然气候变迁;统治者的改革(孝文帝改革汉化);汉族与少数民族杂居。

(2)论题:中国古代疆域的变迁折射王朝的兴衰

论述:经过汉初的休养生息,西汉国力强盛,汉武帝在稳固边疆的基础上积极开拓疆域,任 用卫青、霍去病为将,经过三次较大规模的战争,控制了阴山以南和河西走廊的大片区域。西汉在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,新疆被纳入中国版图。东汉末年政治腐朽,土地兼并严重,阶级矛盾尖锐,黄巾起义动摇根基,军阀割据出现,东汉政府名存实亡。618年,唐朝建立。唐太宗、武则天、唐玄宗等励精图治,发展生产,国力增强。面对突厥南下进攻,唐军大举反击,打败突厥,设置安西都护府、北庭都护府统辖天山南北,加强对西域的管理,拓展了北部疆域。北宋建立后,统治者鉴于唐末以来藩镇割据、政局动荡的历史教训,实行强干弱枝、崇文抑武、守内虚外的方针,采取一系列强化中央集权、维护政权稳定的措施。随着边疆少数民族政权的崛起,两宋边临严重的边境压力,民族政权并立与冲突,导致积贫积弱的宋王朝疆域大大缩小,最终偏安一隅。

综上所述,疆域变迁与王朝的兴衰密切相关,各王朝对统一多民族国家的发展做出了突出的贡献。

一、选择题

1. 南朝名士交会,每以策试争胜为乐事,一改旧时崇尚清谈之风。士族之中已有相当一部分人自幼精研经史文学,求以对策考试入仕为官,因此由察举与学校入仕者日益增多。这反映该时期( )

A.门阀士族势力趋于衰弱 B.九品中正制逐渐转型

C.考试成为选官主要途径 D.政权的阶级基础扩大

2.十六国时期,大夏国建立者赫连勃勃自称“大禹之后”,北魏建立者鲜卑拓跋氏自称“轩辕之苗箭”,建立北周的鲜卑宇文氏则称“其先出自炎帝神农氏”。他们此举主要是为了( )

A.谋求与汉族王朝和平共处 B.采用中原模式的国号年号

C.追求民族政权的合法正统 D.学习汉晋王朝的制度文明

3.竹子只能生长在温暖的气候环境里。根据文献记载,两汉和西晋时期,陕西和河南都生长有茂密的竹林,而在东晋十六国时期,前秦(氐族政权)君主苻坚在长安种植的竹林却大面积枯死。这一情况带来的直接结果是( )

A.前秦政权汉化 B.生态环境恶化

C.政权更迭频繁 D.人口内迁南迁

4.据《魏书·高祖纪》记载,公元494年,“六宫及文武尽迁洛阳”。随后,北魏孝文帝即为群臣“班赐冠服”,并“行幸鲁城,亲祠孔子庙”,依汉律制定礼乐刑罚等。这些做法旨在( )

A.变革鲜卑习俗 B.规范伦理道德

C.强化政治认同 D.提倡尊孔复古

5.云岗石窟是北魏时期皇家主持开凿的大型石窟寺遗址,开凿分为三期工程。其中中期工程(465—494年)石窟造像受江南顾恺之和陆探微影响,佛像面容由早期威严肃穆转向清秀慈祥,整体造型由雄伟庞大转向儒雅精致。云冈石窟中期造像特点形成的推动因素是( )

A.经济重心南移增强江南文化辐射力

B.孝文帝改革推动南北文化交融

C.儒家文化成为北魏社会文化的主流

D.佛教在中国盛行并完成本土化

6.《魏书·元志传》记载北魏孝文帝在进行改革时说:“普天之下,谁不编户。”这可用于说明,孝文帝改革( )

A.旨在促进民族交融 B.具有强化社会控制目的

C.遭到少数民族抵制 D.开创规范编户管理制度

7.《北齐书·崔季舒传》载崔季舒“出为齐州刺史,坐遣人渡淮互市,亦有赃贿事,为御史所劾”;《洛阳伽蓝记》记载,南朝陈庆之出使北魏,亲见洛阳欣欣向荣的景象时,自觉惭愧,称“衣冠士族,并在中原……”。由此类材料可推知( )

A.政局分裂并未阻断民族交往 B.互市交易成为贪腐主要手段

C.士族政治成为北朝政治特色 D.官僚队伍亟待提升文化素质

8.读表反映了当时( )

北魏至北周军事制度的变化

时间 变迁

北魏孝文帝改革 沿袭北魏旧有兵制,实行胡汉分治,即鲜卑人当兵,汉人务农。

西魏大统三年(537) 创建府兵制。

西魏大统九年 (543) 开始广募关陇豪右加入府兵,其后汉族豪强的私人武装也划归府兵。

北周建德二年(573) 府兵又扩展至汉族一般农民。

A.南北军事对峙的局面 B.北方民族交融的趋势

C.门阀士族力量的兴起 D.南北统一的条件成熟

9. 据表可知,北魏意在( )

出处 相关内容

《魏书·律历志》 音律由黄帝创设,三代“共行”;汉、魏、晋予以革新与校改;北魏“太和中,诏中书监高闾修正音律”。

《魏书官氏志》 太和中,“高祖诏群察议定百官,著于令……降车、骠将军,侍中,黄门秩,依魏晋旧事”。

A.弥合南北文化差异 B.承继中原王朝正统

C.革新传统修史体例 D.加速民族交融进程

10.南朝时期,士人不再热衷于人物品评,杂传的撰写明显减少,代之而起的则是谱牒之书日渐增多。晋宋以后的基本趋势是杂传减少,谱牒日盛。这说明当时( )

A.社会主流思想发生改变 B.士族政治封闭性的增强

C.谱学导致门第观念形成 D.私家著史传统逐渐兴起

11.《魏书·官氏志》记载,“登国初,太祖(拓跋珪)散诸部落,始同为编民。”《魏书·外戚上·贺讷传》记载“(拓跋珪)离散诸部,分土定居,不听(允许)迁徙,其君长大人皆同编户”。这些举措( )

A.加速了鲜卑族的封建化 B.开创了编户齐民的政策

C.实现了民族交融的高潮 D.削弱了鲜卑族贵族特权

12.孝文帝在皇宗学(专门教育皇室子弟)学习期间,“未尝不《书典》在怀,《礼经》为事”。即位后针对刑律诏令“参详旧典,务从宽仁”“齐之以法,示之以礼”。由此可知,孝文帝修定律法( )

A.深受儒家思想影响 B.沿袭鲜卑封建旧俗

C.借鉴南朝制度经验 D.意在规范皇室行为

13.《史记·货殖列传》中记载江南地区“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水孵……无积聚而多贫”;南朝沈约《宋书》中记载“江南……民勤本业,一岁或稔(庄稼成熟),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”这种变化表明( )

A.经济重心南移完成 B.农产品商品化程度高

C.区域经济不断发展 D.北方环境遭到了破坏

14.孝文帝迁都之后,确立了“帝宗属或诸国从魏者”的八氏、十姓为第一流的世家大族;后又规定,“尚书、领、护而上者为甲姓,九卿若方伯者为乙姓,散骑常侍、太中大夫者为丙姓,吏部正员郎为丁姓,凡得入者谓之四姓”。孝文帝的这一举措( )

A.激化了与汉人门阀的矛盾 B.阻碍了社会阶层流动

C.规范了鲜卑社会风俗礼仪 D.变革了官僚选拔方式

15.婚姻的基本社会功能是繁衍种类,具有“人伦之始,王教之基”的重要作用。北魏拓跋姓族通过联姻与外族广泛融合,在形成新的血缘关系的同时,不断超越姓族的血缘,地缘和文化界限,为民族国家形成开了道路。据此可知( )

A.“以夷变夏”不再是伪命题 B.同姓不婚制被后世完整继承

C.奠定了统一北方的制度基础 D.不同民族通婚促进民族交融

16.魏晋时期的世家大族,如琅琊王祥、荥阳郑冲等,或因是国之耆老得到特别优待,或因谋划魏晋更替掌管机要,或因与皇族联姻成为晋室要员。这种现象( )

A.推动了寒门势力的崛起 B.导致门阀士族形成发展

C.标志九品中正制的确立 D.直接推动北方人民南迁

17.下面是魏晋南北朝时期朝代更迭示意图,该图最能直观反映出该时期的历史发展趋势是( )

A.逐步走向统一政权 B.民族交融达到顶峰

C.南北政权对峙加剧 D.政局持久动荡不安

18.如下表为十六国统治者族属表,该表反映了( )

匈奴 羯 鲜卑

前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

羌 賨

前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉

A.华夏认同观念加强 B.政权统一局面的奠定

C.边疆开发成为趋势 D.前秦曾短暂统一北方

19.下图为中国古代某一时期北方民族内迁形势图。该时期的阶段特征是( )

A.社会转型华夏认同 B.政局动荡民族交融

C.国家统一经济繁荣 D.专制强化版图定型

20.《晋书·谢安传》载:“客问之,徐答云:‘小儿辈遂已破贼。既罢,还内,过户限,心喜甚,不觉屐齿之折,其矫情镇物如此。”材料中的破贼之战是指( )

A.长平之战 B.巨鹿之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列问题。

材料一 魏晋南北朝时期少数民族内徙后,与中原地区先进的政治文化接轨,从而实现自觉不自觉的民族意识的调整,从低到高依次经历了物质性民族意识、社会性民族意识和精神性民族意识整合三个阶段。元康四年,慕容廆率领慕容鲜卑迁徙于大棘城后,“教以农桑法 ”,苻坚即位后,更是“课农桑,立学校 ”。胡族在确立“以农为本”的经济意识后,从早期的“皆有部落,不相杂错”开始向“离散部落”转化,并实行汉族的编户齐民制度,匈奴首领刘渊还 “立其妻呼延氏为王后,置百官",慕容鲜卑建立前燕政权之后,各项制度均仿照汉制……鲜卑慕容皝“立东庠(学堂)于旧宫,以行乡射之礼,每月临观,考试优劣 ”,苻坚曾“开庠序之美,弘儒教之风 ”,孝文帝更是“断诸北语,一从正音(汉语)”。

——摘自王万盈《多元文化背景下的民族认同——魏晋南北朝时期民族意识的冲突与整合》

材料二 18世纪末,民族主义诞生于西欧和北美,之后便通过强调个人的民族认同或民族身份以及民族与国家结合……民族主义从一开始就推动建立和建构民族国家,并且在民族国家的政治架构中体现其包容性,确立所有的社会成员享有基本平等的权利和主权自治的核心原则。这样的民族主义原则在人类历史上第一次赋予具有民族认同感的大众个体以一种尊严感,促使大众个体不仅确立起自己的民族认同或身份,并将自己的民族认同上升至国家认同,乃至使自己成为民族国家的主人。近代西欧各国以及美国均因强烈的民族情感而激发出充分的经济活力,以致它们的经济竞争力能不断提升而形成崛起之势。随着西方的崛起和扩张,亚非拉地区渐次陷入被西方殖民化的过程。

——摘编自叶江《西方民族主义研究现状及历史刍议》

(1)依据材料一并结合所学,概述魏晋南北朝时期内迁少数民族民族意识的调整,结合所学分析调整的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代西方民族主义的影响。

22.阅读材料回答问题:

材料一 我国历史上曾出现过三次民族大融合,第一次为春秋战国时期,第三次为宋辽金元时期,而魏晋南北朝是第二次民族大融合时期。这个时期,北方内迁各少数民族,因与汉族长期错居杂处,在汉族的影响下,社会经济得到较快发展,并在加速封建化的过程中,逐渐与汉族形成了共同的经济体制,最后多融合于汉族。而在南方,由于大批北方汉人南迁及少数民族出居平地,也造成某些杂居局面,使一部分与汉族关系密切的少数民族逐渐汉化,也有一些迁居或以其他途径进入民族地区的汉族融合于少数民族。

——摘编自白翠琴《论魏晋南北朝时期民族的迁徙与融合》

材料二

(1)根据材料一,结合所学知识,分析影响民族交融的因素。

(2)观察材料二的四幅图片,提炼一个论题,运用古代史的知识进行论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

答案解析部分

1.D

2.C

3.D

4.C

5.B

6.B

7.A

8.B

9.B

10.B

11.A

12.A

13.C

14.B

15.D

16.B

17.A

18.A

19.B

20.D

21.(1)调整:内迁的少数民族开始接受中原地区的农业生产方式;确立以农立国的经济意 识;从游牧部落制度向汉族封建转变;少数民族开始接受汉族的儒家文化,逐步汉化。影响:有助于促进不同民族之间的交流与融合,为后来的民族大融合奠定了基础;有助于少数民族社会的发展和进步,提高了生产效率和社会管理水平,丰富了中华文化的内涵,促进了文化的多元发展;提高了农业生产力,促进了经济的繁荣和发展。

(2)影响:推动资产阶级反封建斗争或反殖民斗争的发展;推动欧美民族国家逐渐建立;增强了国家凝聚力,推动近代国家统一;有利于资本主义经济的发展;为殖民扩张提供了理论依据;有利于对外殖民扩张。

22.(1)因素:战乱;经济文化交流;人口迁徙(少数民族内迁、北民南迁、中原人民外迁〉;自然气候变迁;统治者的改革(孝文帝改革汉化);汉族与少数民族杂居。

(2)论题:中国古代疆域的变迁折射王朝的兴衰

论述:经过汉初的休养生息,西汉国力强盛,汉武帝在稳固边疆的基础上积极开拓疆域,任 用卫青、霍去病为将,经过三次较大规模的战争,控制了阴山以南和河西走廊的大片区域。西汉在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,新疆被纳入中国版图。东汉末年政治腐朽,土地兼并严重,阶级矛盾尖锐,黄巾起义动摇根基,军阀割据出现,东汉政府名存实亡。618年,唐朝建立。唐太宗、武则天、唐玄宗等励精图治,发展生产,国力增强。面对突厥南下进攻,唐军大举反击,打败突厥,设置安西都护府、北庭都护府统辖天山南北,加强对西域的管理,拓展了北部疆域。北宋建立后,统治者鉴于唐末以来藩镇割据、政局动荡的历史教训,实行强干弱枝、崇文抑武、守内虚外的方针,采取一系列强化中央集权、维护政权稳定的措施。随着边疆少数民族政权的崛起,两宋边临严重的边境压力,民族政权并立与冲突,导致积贫积弱的宋王朝疆域大大缩小,最终偏安一隅。

综上所述,疆域变迁与王朝的兴衰密切相关,各王朝对统一多民族国家的发展做出了突出的贡献。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进