第7课 隋唐制度的变化与创新 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 72.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-21 08:32:17 | ||

图片预览

文档简介

第7课 隋唐制度的变化与创新 同步练习

一、选择题

1.贾谊曾说“俗吏之所务,在于刀笔筐箧”。在出土汉简中,也有记录吏员考核的文书,上面记载有“能书、会计、治官民,颇知律令”的文字。这可以看出西汉吏员任用注重( )

A.伦理道德 B.文字技巧 C.法律知识 D.专业技能

2.隋文帝改革地方官制,规定九品以上的地方官吏都由吏部任免,每年进行考核;州县佐吏三年必须更换,不得连任,而且必须使用外地人。隋文帝此举的主要目的是( )

A.抑制地方官员贪腐行为 B.推动各地政治力量均衡发展

C.确立起权力的制衡体系 D.防止豪强大族干预地方政事

3.唐朝官员大考的主要考核标准包括“四善”和“二十七最”。“四善”对应的就是官员德行操守、清正作风、公平公正和勤政爱民这四样品质。“二十七最”则包括近侍之最、判事之最、将帅之最等等总共二十七个方面,对文武官员的工作能力都做出了详细的考绩规定。由此可知,唐朝( )

A.忽视低级官员的管理 B.强化了以德治国理念

C.重视官员的综合素养 D.完善了地方考核系统

4.西晋时,品第高低的依据主要是家世,德才的作用不大。南北朝时期,“崔、卢(北方)、王、谢(南方)子弟,胎毛未干,已拜列侯,未离襁褓,已被冠带”。这说明当时的选官制度( )

A.与东汉察举制一脉相承 B.确立了严密的考察程序

C.官员选拔的封闭性较强 D.加强中央对选官的控制

5.明朝初年的一些贪腐大案使明太祖认为,中央官员如果和地方富商巨贾相勾结,则贻害无穷。为此明代实行( )

A.自今科场取士……南士取六分,北士四分

B.户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给

C.非进士不入翰林,非翰林不人内阁

D.凡户部官不得用浙江、江西、苏(州)、松(江)人

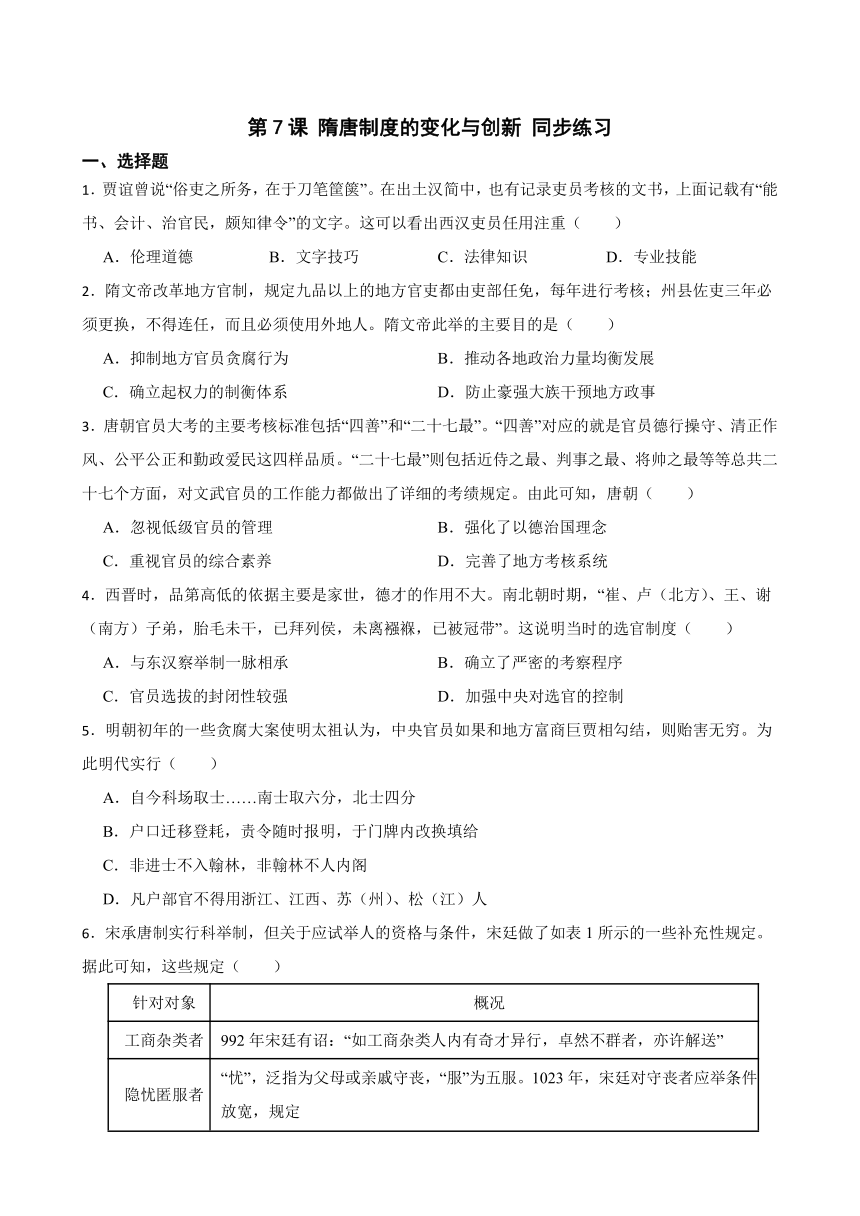

6.宋承唐制实行科举制,但关于应试举人的资格与条件,宋廷做了如表1所示的一些补充性规定。据此可知,这些规定( )

针对对象 概况

工商杂类者 992年宋廷有诏:“如工商杂类人内有奇才异行,卓然不群者,亦许解送”

隐忧匿服者 “忧”,泛指为父母或亲戚守丧,“服”为五服。1023年,宋廷对守丧者应举条件放宽,规定 堂兄弟、堂姐妹、已嫁之姨母、姐妹等亲属逝世,虽有服制,仍可参加科举考试

A.扩大了取士范围 B.打击了世家大族

C.强化了门阀观念 D.削弱了宗法制度

7.汉初墓葬一般比较节俭,当时的统治阶级都认为“以石为椁”是墓葬中的奢侈行为。汉武帝以后,帝王的厚葬现象开始十分突出,丧葬耗费尤为惊人,下层百姓也纷纷效仿,至于发屋卖业,厚葬之风愈演愈烈,“法令不能禁,礼义不能止”。引起厚葬之风的原因是( )

A.中央集权的加强 B.社会习俗的奢靡

C.统治者大力提倡 D.选官制度的变革

8. 据里耶秦简记载,秦朝县下属机构定期制作所在机构集簿,并根据要求上呈县廷。与之相应,县、郡也定期将核心治理信息汇总报送上级官府,以便上级掌握政情及开展管理,并据此对下级进行考课。该做法( )

A.实现了对基层组织的有效治理 B.有利于提升地方官员文化素养

C.促进社会群体共同意识的凝聚 D.为赏罚官员提供了有力的依据

9.宋仁宗《嘉祐禄令》完成了魏晋以来按官品定俸禄向按本官定俸禄的转变,确立了官吏俸禄以现钱为主,辅以禄粟、衣料、茶、酒、厨料、纸等实物津贴,兼配以职田为补充的新型支付方式。这一转变( )

A.是商品经济发展推动的结果

B.反映了科举制取代九品制的趋势

C.旨在提升文官待遇维护统治

D.有利于塑造清正廉洁的官场风气

10.武则天以高宗名义把《氏族志》改编为《姓氏录》,以唐代官品为标准,凡是五品以上官员,不管以前是否是士族,都写进《姓氏录》,“于是兵卒以军功致五品者尽入书限。”该举指

A.阻断了士族晋升的渠道 B.削弱了唐代的等级观念

C.提高了庶族的社会地位 D.改变了官吏选拔的标准

11.汉武帝鼓励天下“方正贤良文学材力之士”上书言国事以自荐,并亲自审阅,优者录用,授予郎中、给事中等官职,“其时上书自荐者达千人之多”。宣帝规定通过上书拜官者须试用一年。上述做法( )

A.纠正了察举制度弊端 B.强化了中枢行政制度

C.拓宽了官吏选拔途径 D.改变了社会主流思想

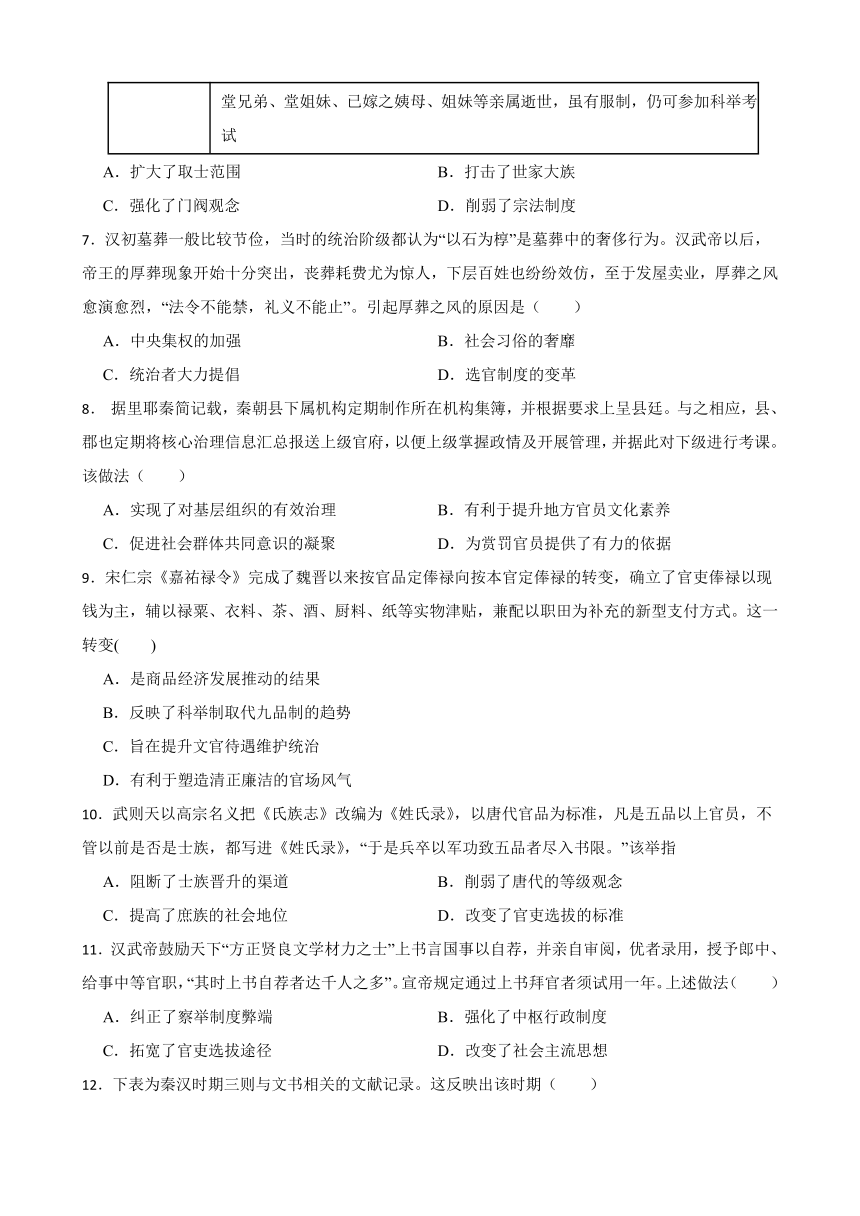

12.下表为秦汉时期三则与文书相关的文献记录。这反映出该时期( )

内容节选 文献出处

近县令轻足行其书,远县令邮行之 云梦秦简《田律》

大臣特以簿书不报,期会之间,以为大故 《汉书·贾谊传》

文书盈于几阁,典者不能遍睹 《汉书·刑法志》

A.文书制度开始出现 B.政府决策效率提高

C.国家法律体系完备 D.官僚行政管理严密

13.秦统一后在全国普遍实行任官赐印制度。官印是官吏任职的凭证,任官授印,免官收印,印随官转,任命朝廷大臣和地方小吏均是如此。秦朝《法律答问》规定,丢失“公玺”必须治罪,即使寻得,也要承担一定的刑罚责任。这反映出秦朝( )

A.官印赐予制度程序较完备 B.选官制度承袭了先秦模式

C.为官之道必精通法家思想 D.国家权力强化的特征明显

14.唐宋之际,出现婚姻不问阀阅、取士不问家世、家族谱牒寝废、社会风气不同于前代等现象,有学者就此提出“唐宋变革”说。据此理解“唐宋变革”是( )

A.贵族政治式微君主独裁逐渐兴起

B.实物经济结束货币经济开始出现

C.儒佛道融合理学成为了官方哲学

D.门阀社会已变社会风气趋于世俗

15.秦代选官主要实行军功入仕,军功以在前线杀敌数量来计算;汉代选官主要实行察举制,由地方官在辖区内考察人才并推荐给中央,被察举的人必须品德高尚、学识才干出众。这反映出秦汉之际( )

A.中央集权不断强化 B.入仕通道趋于多元

C.选官的客观性增强 D.治国理念发生变化

16.东汉河东太守史弼主持察举公道,不理宦官侯览“书命”,遭侯览诬陷入狱,侯览欲置之死地,后经人行贿,史弼才“减死一等,论输左校”。 由此可知,当时( )

A.宦官威胁中央集权 B.监察体系腐朽堕落

C.选官制度遭到破坏 D.法律制度有待完善

17.政治制度的核心是权力的分配,而权力的核心是用人权。中国古代选官制度经历了从察举制到科举制的转变,这反映出( )

A.社会实现了公平、公正 B.君主专制不断强化

C.门阀政治退出历史舞台 D.中央集权得到加强

18.右图为1993年在江苏连云港尹湾汉墓出土的木牍《集簿》,上面记载的内容主要有:地方行政机构的设置和吏员的配备;户口数、性别及年龄结构,流民安置;提封、侯国邑属国、宿麦田及桑田面积的增减变化;钱谷出入。该《集簿》的主要用途是( )

A.作为官员考核的依据 B.记录郡国官员的不法行为

C.作为征发赋役的参考 D.记录地方机构的设置情况

19.严密的考核制度是我国历史上整肃吏治的重要措施。《明史 选举志》:“令称职者升,平常者复职,不称职者降,贪污者付法司罪之,阘茸(资质愚钝)者免为民。”材料反映的是( )

A.“上计制”防止地方官员造假

B.考满重视以考核结果决定对官员奖惩

C.以品德和才能为标准考核官员

D.以京察和大计考察京官和外省文官

20.在官吏选拔中,唐初规定“工商杂类,不得预于士伍”等。而到了宋代,宋太宗规定,“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者.亦许解送(选送,即参加科举考试)。”此例一开,工商业子弟参加科举考试者不计其数,其中佼佼者,如商人之子冯京,在科举考试中连中三元,后官至参知政事。这一变化( )

A.导致南北分卷 B.给政治增添活力

C.加强对官员的考核 D.打破门阀士族垄断政治的局面

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦帝国实行中央集权制,建立起了一套官僚机构,负责管理行政、军事、财政、司法、监察各方面的工作。地方上也设立各级行政机构,由中央委派有俸禄的官员管理。这一套官僚系统在当时世界上是最先进、最有效的系统。它对全国的农业、工商业活动都要进行干预、督导;它负责全国道路交通的维持与管理;它对全国的人口、土地都要登记,逐级上报,以便为向百姓征收赋税提供根据;它征收全国的农业税、人口税、工商业交易税等维持皇室、官僚机构和军队的开支;它还自己经营庞大的农业、工商业以补充开支,它保持着庞大的军队,以保卫国家,进行扩张、维持社会治安;它还关注公众的日常生活、伦理道德,以使整个社会和谐安定。但我们并不能像一些西方史学家那样认为古代中国的国家权力是压倒一切的,事实上,在国家机器之外,人民依旧有广大的活动空间,而国家管理职能的施行,也是在社会的组织基础上实现的。

——摘编自马克莲主编《世界文明史》

材料二 在六朝到唐代中叶贵族政治最盛时代,政治属于贵族全体专有,政权是君主与世家郡望的协议体,其后由于贵族没落,君主不再归贵族群体所共有,君主不再通过贵族而直接面对全体臣民。科举普遍化,官吏的选用制度也发生变化,贵族政治过渡为官僚政治,高等官职由天子决定和任命,庶民也获得为官的均等机会。在唐末至五代的过渡期,贵族政治没落,让位于君主独裁制度;宋代君主成为绝对权力的主体,君权无限制地增长,到了明清时期,君主专制制度的形式臻于完备。

——摘编自(日)内藤湖南《概括的唐宋时代观》

(1)根据材料一概括秦帝国中央集权制下的官僚机构有哪些作用。

(2)材料二中内藤湖南认为中国唐宋时期的政治变化是什么 根据材料并结合所学知识指出导致这一变化的原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

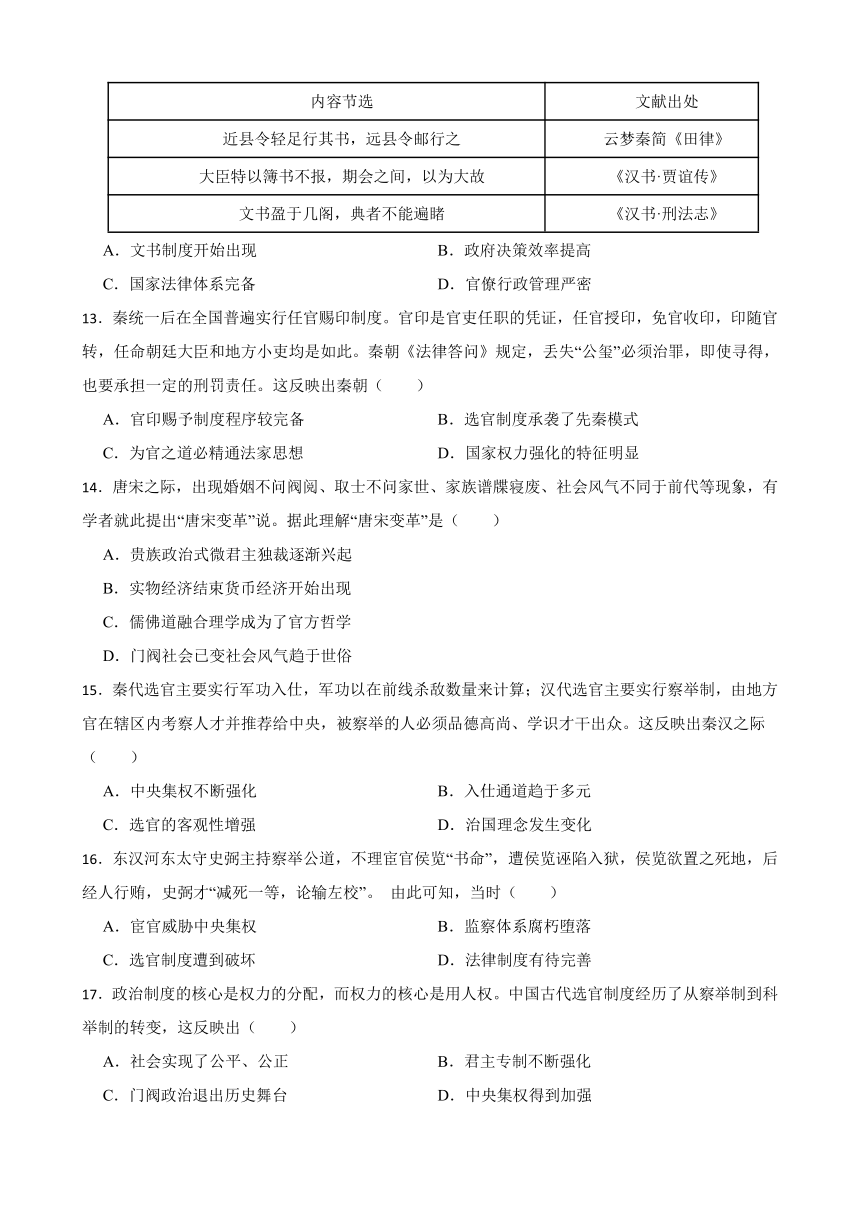

材料曾国藩于1868年出任直隶总督,半年后他对直隶官员进行考核,并向朝廷上奏。他认为对官员的考核,可以达到“奖劝所加,精神一振,观摩惕励,可渐跻循良之域”的效果。下表是根据他对部分官员的考核清单而编制。

姓名 身份 考核评语 处置建议

萧履中 南路厅同知 论事轩爽,能耐劳苦,处处以体恤民情为务 上达圣听,以表政绩

张延绪 候补知县 心地明白,办事安详,清理积案,力求公允 上达圣听,以表政绩

胡季煊 宁津县知县 贪酷众著,民怨沸腾;宁津有呈控侵吞肥己各款,伪造巨款假账;株连平民,将其房产抄没变卖 即行革职,永不叙用;所控各款认真查办,另行奏结

李作棠 保安州知州 性耽安逸,罢敕不识,公事委之书差,上下其手 以县丞降补

宋炳文 冀州知州 性情疲缓,久有公事废弛之名:近尤精力衰颓,于大小政务不能照摄;惟居心厚道,且系进士出身 改为教职归部选用

——据《曾国藩全集》

(1)据材料概括指出清代考核地方官员的依据。

(2)据材料并结合所学知识,说明清代考核地方官员的作用。

答案解析部分

1.D

2.D

3.C

4.C

5.D

6.A

7.D

8.D

9.A

10.C

11.C

12.D

13.D

14.D

15.D

16.C

17.D

18.A

19.B

20.B

21.(1)作用:管理国家经济活动;负责交通维持与管理;管理地方人口、土地,为赋税提供依据;征收赋税;维持军队保卫国家,维持社会治安。

(2)政治变化:贵族政治让位于官僚政治与君主专制。原因:科举制度的实行;门阀士族自身衰落;九品中正制的废除;宋初采取各种措施加强专制集权;均田制的实行;两税法的推行;程朱理学的影响。

22.(1)依据:是否吃苦耐劳、体恤民情;是否处事合理、公平正义;是否贪赃枉法;是否慵懒怠政;科考荣誉。

(2)作用:一定程度起了监督作用; 提升官员的素养,推动吏治清明和行政效率的提高,社会秩序良性发展;有利于考核内容的标准化;对于当今社会建立更加科学、合理、公正、有效的官员考核制度,具有重要的启示意义。

一、选择题

1.贾谊曾说“俗吏之所务,在于刀笔筐箧”。在出土汉简中,也有记录吏员考核的文书,上面记载有“能书、会计、治官民,颇知律令”的文字。这可以看出西汉吏员任用注重( )

A.伦理道德 B.文字技巧 C.法律知识 D.专业技能

2.隋文帝改革地方官制,规定九品以上的地方官吏都由吏部任免,每年进行考核;州县佐吏三年必须更换,不得连任,而且必须使用外地人。隋文帝此举的主要目的是( )

A.抑制地方官员贪腐行为 B.推动各地政治力量均衡发展

C.确立起权力的制衡体系 D.防止豪强大族干预地方政事

3.唐朝官员大考的主要考核标准包括“四善”和“二十七最”。“四善”对应的就是官员德行操守、清正作风、公平公正和勤政爱民这四样品质。“二十七最”则包括近侍之最、判事之最、将帅之最等等总共二十七个方面,对文武官员的工作能力都做出了详细的考绩规定。由此可知,唐朝( )

A.忽视低级官员的管理 B.强化了以德治国理念

C.重视官员的综合素养 D.完善了地方考核系统

4.西晋时,品第高低的依据主要是家世,德才的作用不大。南北朝时期,“崔、卢(北方)、王、谢(南方)子弟,胎毛未干,已拜列侯,未离襁褓,已被冠带”。这说明当时的选官制度( )

A.与东汉察举制一脉相承 B.确立了严密的考察程序

C.官员选拔的封闭性较强 D.加强中央对选官的控制

5.明朝初年的一些贪腐大案使明太祖认为,中央官员如果和地方富商巨贾相勾结,则贻害无穷。为此明代实行( )

A.自今科场取士……南士取六分,北士四分

B.户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给

C.非进士不入翰林,非翰林不人内阁

D.凡户部官不得用浙江、江西、苏(州)、松(江)人

6.宋承唐制实行科举制,但关于应试举人的资格与条件,宋廷做了如表1所示的一些补充性规定。据此可知,这些规定( )

针对对象 概况

工商杂类者 992年宋廷有诏:“如工商杂类人内有奇才异行,卓然不群者,亦许解送”

隐忧匿服者 “忧”,泛指为父母或亲戚守丧,“服”为五服。1023年,宋廷对守丧者应举条件放宽,规定 堂兄弟、堂姐妹、已嫁之姨母、姐妹等亲属逝世,虽有服制,仍可参加科举考试

A.扩大了取士范围 B.打击了世家大族

C.强化了门阀观念 D.削弱了宗法制度

7.汉初墓葬一般比较节俭,当时的统治阶级都认为“以石为椁”是墓葬中的奢侈行为。汉武帝以后,帝王的厚葬现象开始十分突出,丧葬耗费尤为惊人,下层百姓也纷纷效仿,至于发屋卖业,厚葬之风愈演愈烈,“法令不能禁,礼义不能止”。引起厚葬之风的原因是( )

A.中央集权的加强 B.社会习俗的奢靡

C.统治者大力提倡 D.选官制度的变革

8. 据里耶秦简记载,秦朝县下属机构定期制作所在机构集簿,并根据要求上呈县廷。与之相应,县、郡也定期将核心治理信息汇总报送上级官府,以便上级掌握政情及开展管理,并据此对下级进行考课。该做法( )

A.实现了对基层组织的有效治理 B.有利于提升地方官员文化素养

C.促进社会群体共同意识的凝聚 D.为赏罚官员提供了有力的依据

9.宋仁宗《嘉祐禄令》完成了魏晋以来按官品定俸禄向按本官定俸禄的转变,确立了官吏俸禄以现钱为主,辅以禄粟、衣料、茶、酒、厨料、纸等实物津贴,兼配以职田为补充的新型支付方式。这一转变( )

A.是商品经济发展推动的结果

B.反映了科举制取代九品制的趋势

C.旨在提升文官待遇维护统治

D.有利于塑造清正廉洁的官场风气

10.武则天以高宗名义把《氏族志》改编为《姓氏录》,以唐代官品为标准,凡是五品以上官员,不管以前是否是士族,都写进《姓氏录》,“于是兵卒以军功致五品者尽入书限。”该举指

A.阻断了士族晋升的渠道 B.削弱了唐代的等级观念

C.提高了庶族的社会地位 D.改变了官吏选拔的标准

11.汉武帝鼓励天下“方正贤良文学材力之士”上书言国事以自荐,并亲自审阅,优者录用,授予郎中、给事中等官职,“其时上书自荐者达千人之多”。宣帝规定通过上书拜官者须试用一年。上述做法( )

A.纠正了察举制度弊端 B.强化了中枢行政制度

C.拓宽了官吏选拔途径 D.改变了社会主流思想

12.下表为秦汉时期三则与文书相关的文献记录。这反映出该时期( )

内容节选 文献出处

近县令轻足行其书,远县令邮行之 云梦秦简《田律》

大臣特以簿书不报,期会之间,以为大故 《汉书·贾谊传》

文书盈于几阁,典者不能遍睹 《汉书·刑法志》

A.文书制度开始出现 B.政府决策效率提高

C.国家法律体系完备 D.官僚行政管理严密

13.秦统一后在全国普遍实行任官赐印制度。官印是官吏任职的凭证,任官授印,免官收印,印随官转,任命朝廷大臣和地方小吏均是如此。秦朝《法律答问》规定,丢失“公玺”必须治罪,即使寻得,也要承担一定的刑罚责任。这反映出秦朝( )

A.官印赐予制度程序较完备 B.选官制度承袭了先秦模式

C.为官之道必精通法家思想 D.国家权力强化的特征明显

14.唐宋之际,出现婚姻不问阀阅、取士不问家世、家族谱牒寝废、社会风气不同于前代等现象,有学者就此提出“唐宋变革”说。据此理解“唐宋变革”是( )

A.贵族政治式微君主独裁逐渐兴起

B.实物经济结束货币经济开始出现

C.儒佛道融合理学成为了官方哲学

D.门阀社会已变社会风气趋于世俗

15.秦代选官主要实行军功入仕,军功以在前线杀敌数量来计算;汉代选官主要实行察举制,由地方官在辖区内考察人才并推荐给中央,被察举的人必须品德高尚、学识才干出众。这反映出秦汉之际( )

A.中央集权不断强化 B.入仕通道趋于多元

C.选官的客观性增强 D.治国理念发生变化

16.东汉河东太守史弼主持察举公道,不理宦官侯览“书命”,遭侯览诬陷入狱,侯览欲置之死地,后经人行贿,史弼才“减死一等,论输左校”。 由此可知,当时( )

A.宦官威胁中央集权 B.监察体系腐朽堕落

C.选官制度遭到破坏 D.法律制度有待完善

17.政治制度的核心是权力的分配,而权力的核心是用人权。中国古代选官制度经历了从察举制到科举制的转变,这反映出( )

A.社会实现了公平、公正 B.君主专制不断强化

C.门阀政治退出历史舞台 D.中央集权得到加强

18.右图为1993年在江苏连云港尹湾汉墓出土的木牍《集簿》,上面记载的内容主要有:地方行政机构的设置和吏员的配备;户口数、性别及年龄结构,流民安置;提封、侯国邑属国、宿麦田及桑田面积的增减变化;钱谷出入。该《集簿》的主要用途是( )

A.作为官员考核的依据 B.记录郡国官员的不法行为

C.作为征发赋役的参考 D.记录地方机构的设置情况

19.严密的考核制度是我国历史上整肃吏治的重要措施。《明史 选举志》:“令称职者升,平常者复职,不称职者降,贪污者付法司罪之,阘茸(资质愚钝)者免为民。”材料反映的是( )

A.“上计制”防止地方官员造假

B.考满重视以考核结果决定对官员奖惩

C.以品德和才能为标准考核官员

D.以京察和大计考察京官和外省文官

20.在官吏选拔中,唐初规定“工商杂类,不得预于士伍”等。而到了宋代,宋太宗规定,“如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者.亦许解送(选送,即参加科举考试)。”此例一开,工商业子弟参加科举考试者不计其数,其中佼佼者,如商人之子冯京,在科举考试中连中三元,后官至参知政事。这一变化( )

A.导致南北分卷 B.给政治增添活力

C.加强对官员的考核 D.打破门阀士族垄断政治的局面

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦帝国实行中央集权制,建立起了一套官僚机构,负责管理行政、军事、财政、司法、监察各方面的工作。地方上也设立各级行政机构,由中央委派有俸禄的官员管理。这一套官僚系统在当时世界上是最先进、最有效的系统。它对全国的农业、工商业活动都要进行干预、督导;它负责全国道路交通的维持与管理;它对全国的人口、土地都要登记,逐级上报,以便为向百姓征收赋税提供根据;它征收全国的农业税、人口税、工商业交易税等维持皇室、官僚机构和军队的开支;它还自己经营庞大的农业、工商业以补充开支,它保持着庞大的军队,以保卫国家,进行扩张、维持社会治安;它还关注公众的日常生活、伦理道德,以使整个社会和谐安定。但我们并不能像一些西方史学家那样认为古代中国的国家权力是压倒一切的,事实上,在国家机器之外,人民依旧有广大的活动空间,而国家管理职能的施行,也是在社会的组织基础上实现的。

——摘编自马克莲主编《世界文明史》

材料二 在六朝到唐代中叶贵族政治最盛时代,政治属于贵族全体专有,政权是君主与世家郡望的协议体,其后由于贵族没落,君主不再归贵族群体所共有,君主不再通过贵族而直接面对全体臣民。科举普遍化,官吏的选用制度也发生变化,贵族政治过渡为官僚政治,高等官职由天子决定和任命,庶民也获得为官的均等机会。在唐末至五代的过渡期,贵族政治没落,让位于君主独裁制度;宋代君主成为绝对权力的主体,君权无限制地增长,到了明清时期,君主专制制度的形式臻于完备。

——摘编自(日)内藤湖南《概括的唐宋时代观》

(1)根据材料一概括秦帝国中央集权制下的官僚机构有哪些作用。

(2)材料二中内藤湖南认为中国唐宋时期的政治变化是什么 根据材料并结合所学知识指出导致这一变化的原因。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料曾国藩于1868年出任直隶总督,半年后他对直隶官员进行考核,并向朝廷上奏。他认为对官员的考核,可以达到“奖劝所加,精神一振,观摩惕励,可渐跻循良之域”的效果。下表是根据他对部分官员的考核清单而编制。

姓名 身份 考核评语 处置建议

萧履中 南路厅同知 论事轩爽,能耐劳苦,处处以体恤民情为务 上达圣听,以表政绩

张延绪 候补知县 心地明白,办事安详,清理积案,力求公允 上达圣听,以表政绩

胡季煊 宁津县知县 贪酷众著,民怨沸腾;宁津有呈控侵吞肥己各款,伪造巨款假账;株连平民,将其房产抄没变卖 即行革职,永不叙用;所控各款认真查办,另行奏结

李作棠 保安州知州 性耽安逸,罢敕不识,公事委之书差,上下其手 以县丞降补

宋炳文 冀州知州 性情疲缓,久有公事废弛之名:近尤精力衰颓,于大小政务不能照摄;惟居心厚道,且系进士出身 改为教职归部选用

——据《曾国藩全集》

(1)据材料概括指出清代考核地方官员的依据。

(2)据材料并结合所学知识,说明清代考核地方官员的作用。

答案解析部分

1.D

2.D

3.C

4.C

5.D

6.A

7.D

8.D

9.A

10.C

11.C

12.D

13.D

14.D

15.D

16.C

17.D

18.A

19.B

20.B

21.(1)作用:管理国家经济活动;负责交通维持与管理;管理地方人口、土地,为赋税提供依据;征收赋税;维持军队保卫国家,维持社会治安。

(2)政治变化:贵族政治让位于官僚政治与君主专制。原因:科举制度的实行;门阀士族自身衰落;九品中正制的废除;宋初采取各种措施加强专制集权;均田制的实行;两税法的推行;程朱理学的影响。

22.(1)依据:是否吃苦耐劳、体恤民情;是否处事合理、公平正义;是否贪赃枉法;是否慵懒怠政;科考荣誉。

(2)作用:一定程度起了监督作用; 提升官员的素养,推动吏治清明和行政效率的提高,社会秩序良性发展;有利于考核内容的标准化;对于当今社会建立更加科学、合理、公正、有效的官员考核制度,具有重要的启示意义。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进