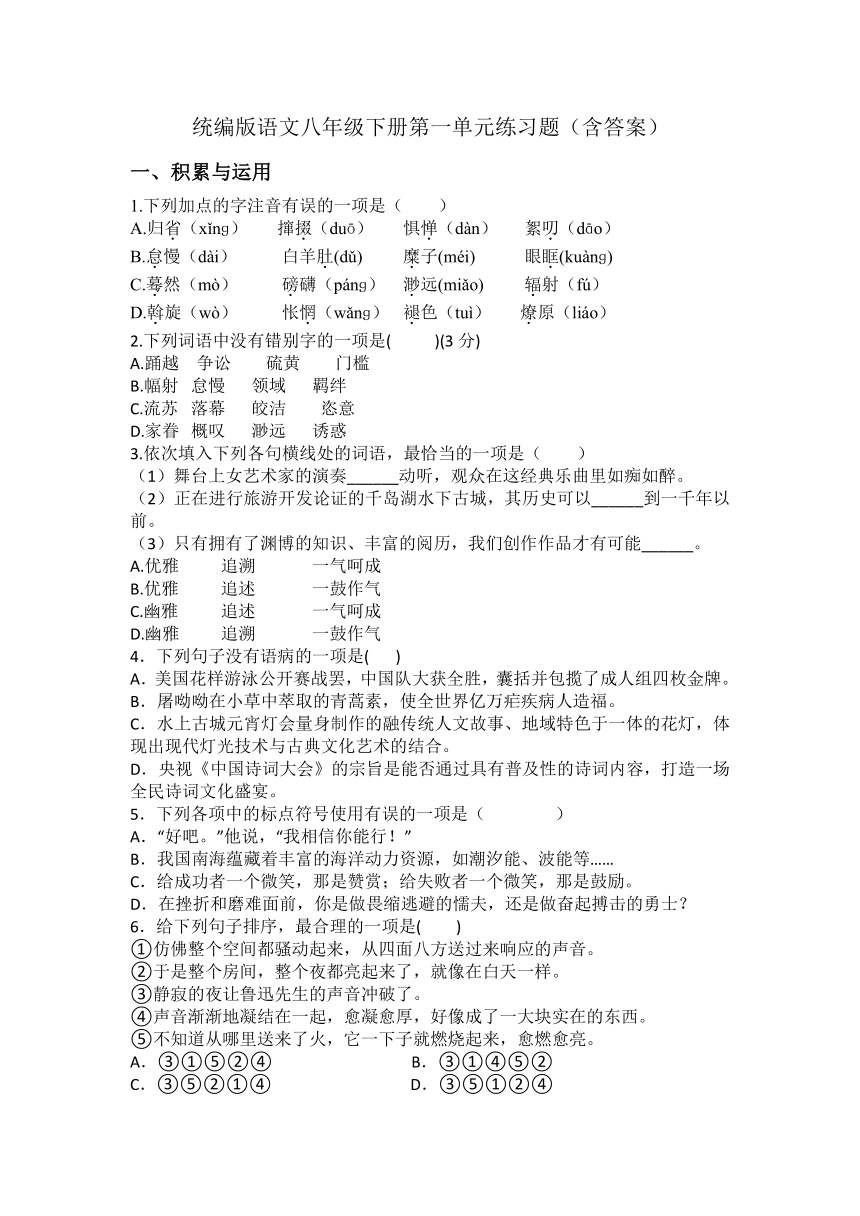

统编版语文八年级下册第一单元练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册第一单元练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-21 08:38:57 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文八年级下册第一单元练习题(含答案)

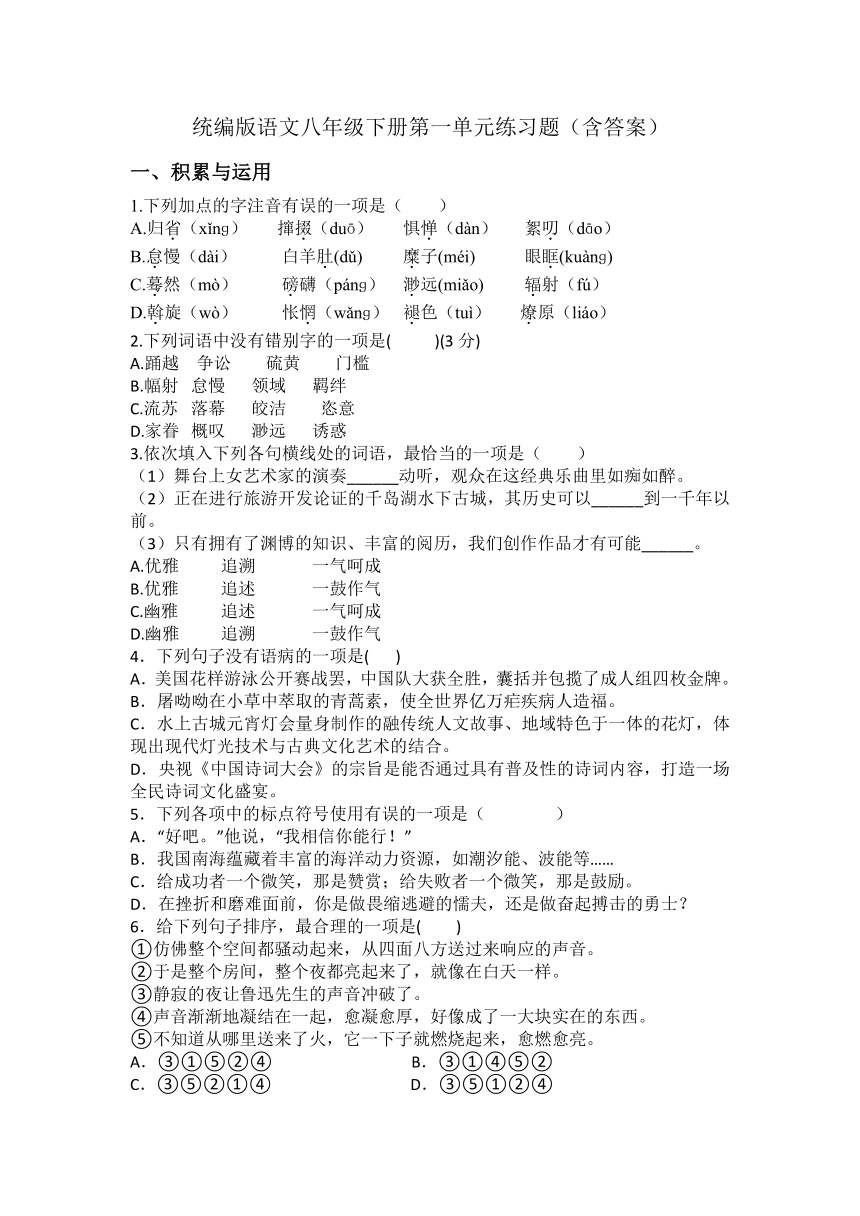

积累与运用

1.下列加点的字注音有误的一项是( )

A.归省(xǐnɡ) 撺掇(duō) 惧惮(dàn) 絮叨(dāo)

B.怠慢(dài) 白羊肚(dǔ) 糜子(méi) 眼眶(kuànɡ)

C.蓦然(mò) 磅礴(pánɡ) 渺远(miǎo) 辐射(fú)

D.斡旋(wò) 怅惘(wǎnɡ) 褪色(tuì) 燎原(liáo)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )(3分)

A.踊越 争讼 硫黄 门槛

B.幅射 怠慢 领域 羁绊

C.流苏 落幕 皎洁 恣意

D.家眷 概叹 渺远 诱惑

3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是( )

(1)舞台上女艺术家的演奏______动听,观众在这经典乐曲里如痴如醉。

(2)正在进行旅游开发论证的千岛湖水下古城,其历史可以______到一千年以前。

(3)只有拥有了渊博的知识、丰富的阅历,我们创作作品才有可能______。

A.优雅 追溯 一气呵成

B.优雅 追述 一鼓作气

C.幽雅 追述 一气呵成

D.幽雅 追溯 一鼓作气

4.下列句子没有语病的一项是( )

A.美国花样游泳公开赛战罢,中国队大获全胜,囊括并包揽了成人组四枚金牌。

B.屠呦呦在小草中萃取的青蒿素,使全世界亿万疟疾病人造福。

C.水上古城元宵灯会量身制作的融传统人文故事、地域特色于一体的花灯,体现出现代灯光技术与古典文化艺术的结合。

D.央视《中国诗词大会》的宗旨是能否通过具有普及性的诗词内容,打造一场全民诗词文化盛宴。

5.下列各项中的标点符号使用有误的一项是( )

A.“好吧。”他说,“我相信你能行!”

B.我国南海蕴藏着丰富的海洋动力资源,如潮汐能、波能等……

C.给成功者一个微笑,那是赞赏;给失败者一个微笑,那是鼓励。

D.在挫折和磨难面前,你是做畏缩逃避的懦夫,还是做奋起搏击的勇士?

6.给下列句子排序,最合理的一项是( )

①仿佛整个空间都骚动起来,从四面八方送过来响应的声音。

②于是整个房间,整个夜都亮起来了,就像在白天一样。

③静寂的夜让鲁迅先生的声音冲破了。

④声音渐渐地凝结在一起,愈凝愈厚,好像成了一大块实在的东西。

⑤不知道从哪里送来了火,它一下子就燃烧起来,愈燃愈亮。

A.③①⑤②④ B.③①④⑤②

C.③⑤②①④ D.③⑤①②④

7.下列说法不正确的一项是( )

A.《社戏》选自《呐喊》,是鲁迅写的一篇短篇小说。

B.《安塞腰鼓》是当代作家刘成章写的一篇著名散文。

C.《回延安》是贺敬之用陕北民歌“信天游”的形式写成的,富有浓郁的陕北风情,表达了作者对“母亲延安”的深情。

D.《灯笼》是萧乾20世纪30年代写的一篇散文,从不同方面表达了灯笼对于他乃至民族的意义,表现了作者与时代同呼吸、共命运的担当精神。

8.默写填空

(1)、《式微》中借女子之口道出诗人遭受统治者的压迫,夜以继日地在野外干活,有家不能回,苦不堪言的怨言的句子是:

, ? , ?

(2)“ ”,“ ”,是以恋人的衣饰借代恋人。对方的衣饰给她留下这么深刻的印象,使她念念不忘,写出了其相思萦怀之情。

(3).《送杜少府之任蜀州》中表达作者送别友人时旷达胸怀和真挚友情的诗句: 。

(4).《望洞庭湖赠张丞相》含蓄的表达了诗人求仕之心的诗句是: 。

9.名著阅读

班级组织了辩论会,反方指出:“学习传统文化经典没什么作用,因为发展经济与学习传统文化经典关系不大。”请你结合《经典常谈》的内容,作为正方,有理有据地反驳。

10、综合实践。

中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,要求坚持以社会主义核心价值观为引领,坚持创造性转化、创新性发展,坚守中华文化立场,传承中华文化基因,不忘本来,吸收外来,面向未来,汲取中国智慧,弘扬中国精神,传播中国价值,不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力。

(1)请根据你的理解,简要概括以上文字的主要信息。

(2)班里将举办一次有关传统文化的活动,假如你是主持人,请你为本次活动准备几句简短的开场白,要求讲明活动的意义,并至少运用一种修辞手法。

(3)中华民族文化源远流长,习俗丰富多彩。请仿照例句,在传统的元宵、清明、端午、中秋、重阳、除夕等节日中选择两个进行仿写,使仿写的两个句子与例句组成排比句。(注意节日的先后顺序)

例句:春节贴对联放鞭炮,寄寓生活红火吉祥如意;

____________,____________;____________,____________。

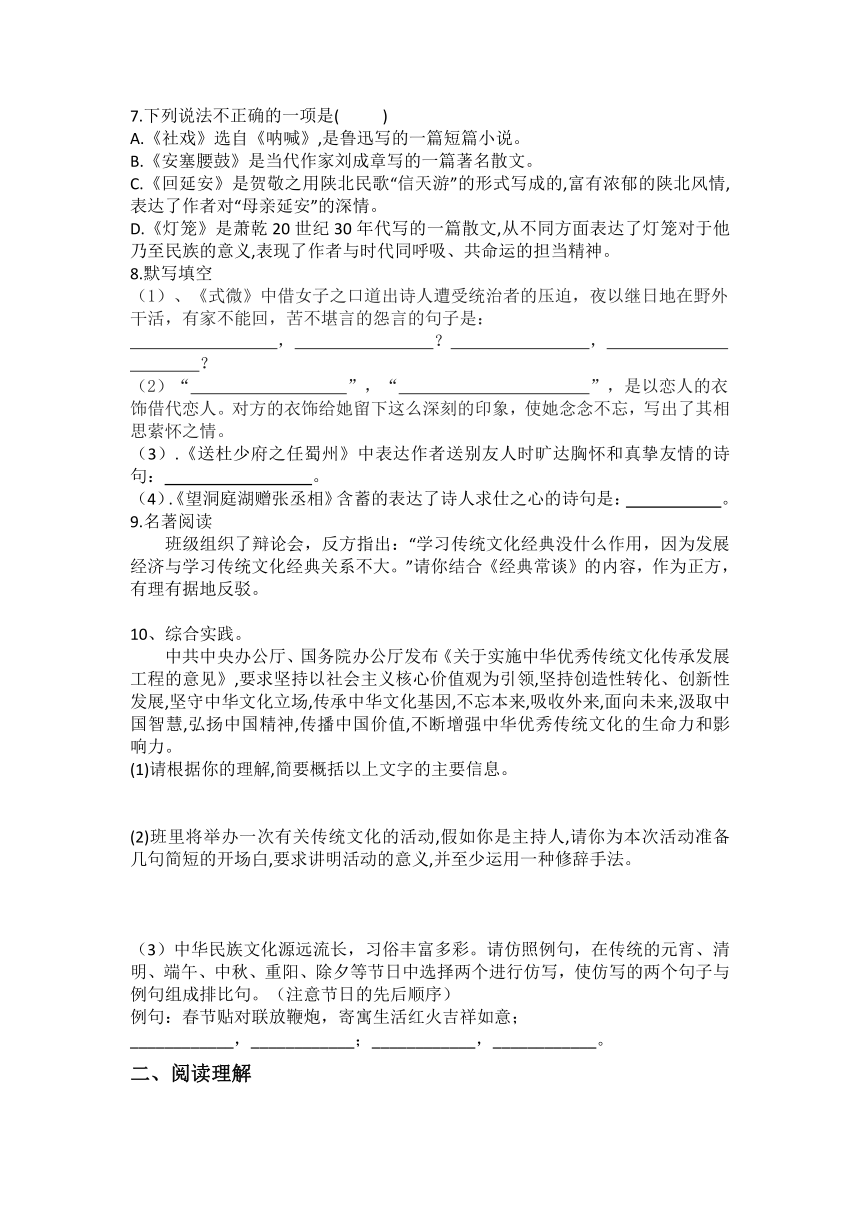

阅读理解

(一)阅读《社戏》选段,完成各题。

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

11.解释。

①弥散:________________________________

②宛转:____________________________

12.这几段从多个感觉角度来进行描绘,请各用一个恰当的词来概括,如:嗅觉清香。视觉________,听觉________,触觉________。

13.揣摩下列词语,回答括号中的问题。

①我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

(“轻松”和“舒展”表现了“我”什么样的心情?)

②淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。

(为什么说山“踊跃”?)

14.说说“但我却还以为船慢”一句在表达上的作用。

(二)阅读下面的文字,完成下面的小题。

材料一:礼品是送礼者向受礼者传递信息、情感、意愿的一种载体。互赠礼品,是人类社会生活中不可缺少的交往内容,是普遍存在的社会现象,它存在于人类社会的各个时期、各个地区。赠送与接受礼品的行为牵涉到生活的许多方面。不同的人送礼也有不同的目的。比如,有的人送礼是出于利他主义,就是希望自己能够帮助别人、关心别人,有的人则只是出于“礼尚往来”。所以,传递特定的信息和情感并不是送礼行为的唯一解释。

礼品在我们的生活中扮演着重要角色,对赠送和接受的双方都有意义。礼品能反映你希望自己在别人心中树立怎样的形象。因为,每件礼品都是精挑细选或亲手制作后才送出去的,对方能从中衡量出你的兴趣品味,甚至包括你的智慧和才干。同时,对接受者来说,礼品能让他感受到,他得到了你的认可、祝福、赞扬或牵挂……总而言之,他对你很重要。从某种意义上说,我们对礼品的渴求也就是对赞同、慈爱、理解等情感精神的渴求。

另外,不同的人,送礼的个人成本是不一样的,因此为了达到同样的目的,不同的人采取的行动也不一样,同样的行动对不同的人传递的信息也会不同。如果一个百万富翁给乞丐100元钱,那可能只是一种施舍;同样地,闲人陪人聊天,可能是他本来就没有什么事干。贫困的人送一件价格100元的礼物,与富人送1000元的礼物,两者传递的信息是不能以实际价格衡量的。贫困的人传递的信息可能更强烈一些。反过来,闲人陪你玩一天,富人只陪你一个小时,表现出来的信号也可能是富人更重视和你的关系。所以,对于送礼来说,重要的是礼物对送礼的人的成本大小,而不是礼物对于收礼的人的价值的大小。从这个意义上讲,“千里送鹅毛,礼轻情意重”很有道理。鹅毛可能对你来说没有很大价值,但是对方愿意花大成本,把鹅毛千里迢迢地给你送过来,这就意味着他很重视你,很看重你们之间的关系。(选自张维迎《博弈与社会》,有删改)

材料二:世间但凡牢不可破的关系,都建立在相同的价值观之上,这样的关系,更经得起时间检验。因此,对于我们学生来说,最好的礼物就是书籍。书之所以能成为承载友情、亲情乃至大国外交的礼物,是因为它更贴近精神、情感需求的本质:既彰显了送礼者的诚意和品味,又让收礼者感到自身的内在价值被发现、被读懂。唯其如此,送礼者和收礼者的关系才不会堕入需求的底层,才能进一步让双方的关系在精神层面得以升华。

材料三:现实生活中送的很多礼物可能是浪费性的。比如,端午节的时候,大家互送粽子,买粽子、送粽子的人并非注重粽子的实用价值,而是要表达牵挂和祝福。而且,很多时候,人们更在乎粽子的包装和价格,似乎看起来贵重,才能更显示自己的诚意。

15. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 礼品是送礼者向受礼者传递信息、情感、意愿的载体。

B. 礼品不仅对接受者有意义,也能反映赠送者希望树立的形象。

C. 不是所有的送礼行为都是为了传递特定的信息和情感。

D. “千里送鹅毛,礼轻情意重”,因为鹅毛是对方的急需品。

16. 下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 相互馈赠礼品,在有的时期和地区是普遍存在的社会现象。

B. 不同的人送礼的个人成本是不一样的,采取的行动也会不一样。

C. 礼物的价值主要是以其实际价格衡量,与送礼人是否用心无关。

D. 只要互送书籍,就能进一步让双方的关系在精神层面得以升华

17. 关于赠送礼品,常存在两种误区:①“越贵重的礼物,越能体现心意之诚。”②“越实用的礼物,越能满足对方所需。”请分别指出其不当之处。

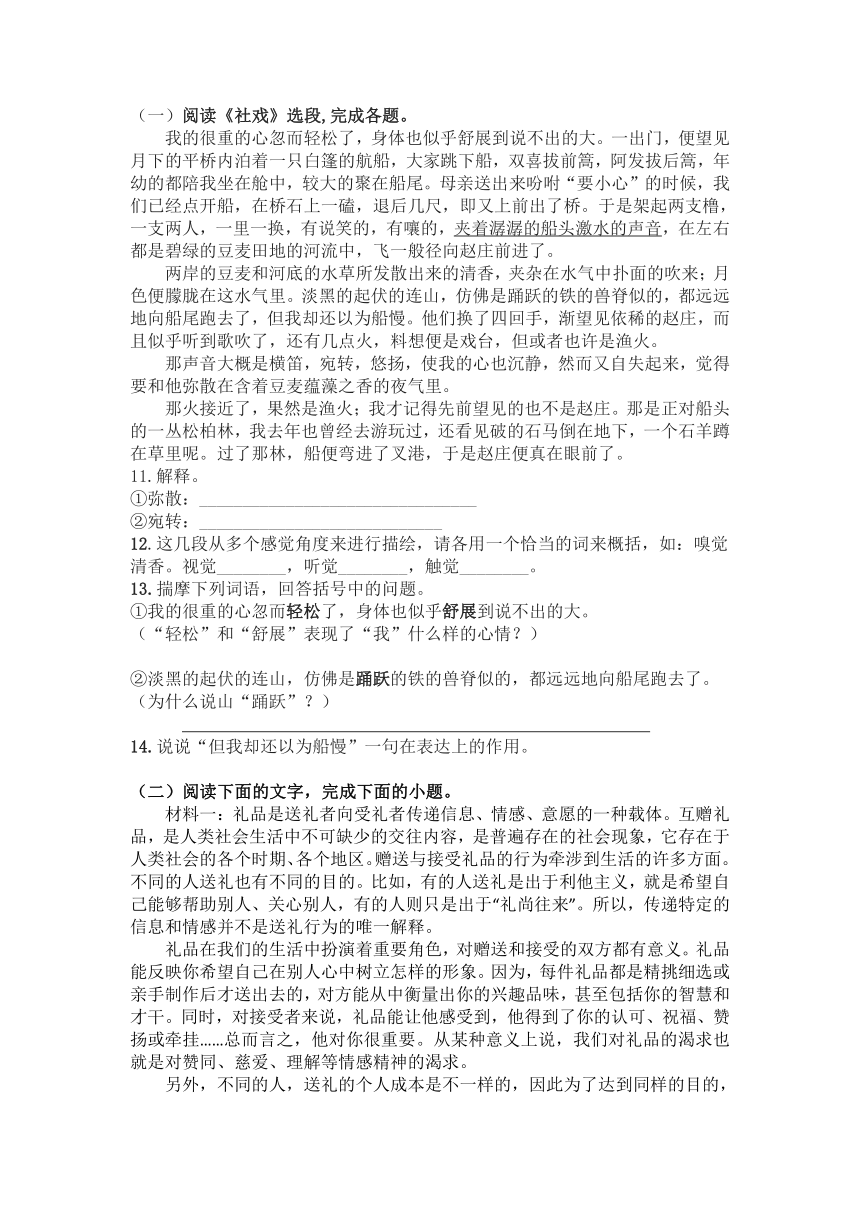

(三)阅读下面的文章,完成下面小题。

葵

汪曾祺

①小时读汉乐府《十五从军征》,非常感动。

②十五从军征,八十始得归。道逢乡里人,“里中有阿谁?”——“遥望是君家,松柏冢累累。”兔从狗窦入,雉从梁上飞,中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹,羹饭一时熟,不知贻阿谁。出门东向望,泪落沾我衣。

③诗写得平淡而真实,没有一句迸出呼天抢地的激情,但是惨切沉痛,触目惊心。词句也明白如话,不事雕饰,真不像是两千多年前的人写出的作品,一个十来岁的孩子也完全能读懂。我未从过军,接触这首诗的时候,也还没有经过长久的乱离,但是不止一次为这首诗流了泪。

④然而有一句我不明白,“采葵持作羹”。葵如何可以为羹呢?我的家乡人只知道向日葵,我们那里叫做“葵花”。这东西怎么能做羹呢?用它的叶子?向日葵的叶子我是很熟悉的,很大,叶面很粗,有毛,即使是把它切碎了,加了油盐,煮熟之后也还是很难下咽的。另外有一种秋葵,开淡黄色薄瓣的大花,叶如鸡脚,又名鸡爪葵。这东西也似不能做羹。还有一种蜀葵,又名锦葵,内蒙、山西一带叫做“蜀蓟”。我们那里叫做端午花,因为在端午节前后盛开。我从来也没听说过端午花能吃,——包括它的叶、茎和花。那么,持以作羹的葵究竟是一种什么东西呢?

⑤后来我读到吴其浚的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》。他的著作是我国十九世纪植物学极重要的专著。直到现在,西方的植物学家还认为他绘的画十分精确。吴其浚在《图考》中把葵列为蔬类的第一品。他用很激动的语气,几乎是大声疾呼,说葵就是冬苋菜。

⑥然而冬苋菜又是什么呢?我到了四川、江西、湖南等省才见到。我有一回住在武昌的招待所里,几乎餐餐都有一碗绿色的叶菜做的汤。这种菜吃到嘴是滑的,有点像莼菜。但我知道这不是莼菜,因为我知道湖北不出莼菜,而且样子也不像。我问服务员:“这是什么菜?”——“冬苋菜!”第二天我过到一个巷子,看到有一个年轻的妇女在井边洗菜。这种菜我没有见过。叶片圆如猪耳,颜色正绿,叶梗也是绿的。我走过去问她洗的这是什么菜,——“冬苋菜!”我这才明白:这就是冬苋菜,这就是葵!那么,这种菜作羹正合适,——即使是旅生的。从此,我才算把《十五从军征》真正读懂了。

⑦吴其浚为什么那样激动呢?因为在他成书的时候,已经几乎没有人知道葵是什么了。

⑧蔬菜的命运,也和世间一切事物一样,有其兴盛和衰微,提起来也可叫人生一点感慨,葵本来是中国的主要蔬菜。《诗·豳风·七月》:“七月烹葵及菽”,可见其普遍。后魏《齐民要术》以《种葵》列为蔬菜第一篇。“采葵莫伤根”,“松下清斋折露葵”,时时见于篇咏。元代王祯的《农书》还称葵为“百菜之主”。不知怎么一来,它就变得不行了。明代的《本草纲目》中已经将它列入草类,压根儿不承认它是菜了!葵的遭遇真够惨的!到底是什么原因呢?我想是因为后来全国普遍种植了大白菜。大白菜取代了葵。齐白石题画中曾提出“牡丹为花之王,荔枝为果之王,独不论白菜为菜中之王,何也?”其实大白菜实际上已经成“菜之王”了。

⑨幸亏南方几省还有冬苋菜,否则吴其浚就死无对证,好像葵已经绝了种似的。吴其浚是河南固始人,他的家乡大概早已经没有葵了,都种了白菜了。他要是不到湖南当巡抚,大概也弄不清葵是啥。吴其浚那样激动,是为葵鸣不平。其意若曰:葵本是菜中之王,是很好的东西;它并没有绝种!它就是冬苋菜!您到南方来尝尝这种菜,就知道了!

(本文有删减)

18.读汪曾祺散文应把握气韵流畅的行文美。请填写表格,梳理行文思路。

读《十五从军征》思考葵如何可以为羹呢? “向日葵”“秋葵”“蜀葵”都难以下咽,故都不是。

持以作羹的葵究竟是一种什么东西呢? ①_____________________

然而冬苋菜又是什么呢? 在武昌吃到的冬苋菜就是所谓的“葵”。

②_____________________ 从吴其浚对葵的感慨分析葵少见原因。

葵的遭遇真够惨的!到底是什么原因呢? ③_____________________

围绕“葵”发问,并考据释疑,气韵流畅。

19.读汪曾祺散文应品味文白夹杂的语言美。请根据小语的疑问式批注,进行解答。

我这才明白:这就是冬苋菜,这就是葵!那么,这种菜作羹正合适,——即使是旅生的。

(小语:两个“这就是”有什么妙用呢?“旅生”能不能换成“野生”,为什么?)

20.读汪曾祺散文应品鉴诗词引用的文化美。汪老散文习惯引用或化用诗文,蕴藉典雅,本文描写“葵”,却两次写到《十五从军征》,请思考其意图。

21.读汪曾祺散文应品悟真挚温馨的情感美。勾连本文和《昆明的雨》,体悟作者在选取写作对象、情感表达、写作态度上有什么异同?

文章 写作对象 选文 情感表达方式

《昆明的雨》 菌子 牛肝菌色如牛肝,滑,嫩,鲜,香,很好吃。 乍一看那样子,真叫人怀疑:这种东西也能吃?!这东西这么好吃?! 一字一逗号,生动地展现了牛肝菌丰富的口感; 反问句式,先抑后扬,作者突然发现牛肝菌滋味鲜美,表达喜爱之情。

《葵》 葵 葵本是菜中之王,是很好的东西;它并没有绝种!它就是冬苋菜!您到南方来尝尝这种菜,就知道了! ①___________

助读资料:如果你来访我,我不在,请和我门外的花坐一会儿,他们很温暖。 ——汪曾祺《人间草木》 汪曾祺的我文的成了一个冲淡平和、而又温馨宁静的审美世界。 ——杨晖《论汪曾祺散文的美学特色》

通过两文阅读比较,我感受到汪曾祺的写作与生活态度:②______________________________

(四)阅读下面的文字,完成各题。

海边的雪

张炜

风肆无忌惮地吼叫着,绞拧着地上的雪。天就要黑下来了。他们一刻也没有多站,就返身回铺子里了。

金豹重新坐到炉台跟前,烘着手说:“这样的鬼天气只能喝酒。唉唉,到底是老了,没有血气了,简直碰不得风雪。”

“这场雪不知还停不停。等几天你看吧,满海都漂着冰矾。”老刚还在专心听着风雪的吼叫声。

“唉,老了,老了。”金豹把一双黑黑的手掌放在炉口上,像烤成鱼一样,反反正正地翻动着。“就像雪一样,欢欢喜喜落下来,早晚要化的。”

老刚点点头,“像雪一样。”

金豹望着铺门上那块黑乎乎的玻璃:“还是地上好,雪花打着旋儿从天上下来,积起老厚,让人踏,日头照,化成了水。它就这么过完一辈子。”

“人也一样。真不容易啊!”老刚的声音有些发颤,他的眼睛直盯住跳动的灯火,眼角上有什么东西在闪亮。金豹慢慢地吸一支烟,把没有喝完的半瓶酒重新插到沙子里去。

两个老人挨在一起,闭着眼睛各自想心事。老刚想他的儿子——这时已经背上猎枪和金豹的儿子回家了。

老刚躺下了。金豹自己却睡不着了。他侧身吸着烟,静静地听外边的声音。海浪声大得可怕,他知道拍到岸上的浪头卷起来,这时正恶狠狠地将靠岸的雪砣子吞进去。他惯于在骇人的海浪声里甜睡。

可是今晚却睡不着了。仿佛在这个雪夜里,有什么令人恐惧的东西正向他慢慢逼近过来。他怎么也睡不着。他披上破棉袄钻出了铺子。

刚一出门,一股旋转的雪柱就把他打倒了,头被撞得有些懵。金豹望着四周,真不敢相信自己的眼睛。他突然想起了白天搬动的舢板,加固的锚绳也不保险哪!他像被什么蜇了似地喊着老刚,翻身回铺子去了。

凭借雪粉的滑润,他们将几个舢板又推离岸边好几丈远。彼此都看不见,只听见粗粗的喘息声。他们不敢去推稍远一些的小船,怕摸不回铺子。

他们的手脚冻得没有了知觉,终于不敢耽搁,开始摸索着回铺子了。金豹不断喊着老刚,听不到回应,就伸手去摸他、拉他。有一次脸碰到他的鼻子,看到他用手将耳朵拢住,好像在听什么?

老刚真的在倾听。听了一会儿,他的嘴巴颤抖起来,带着哭音喊了一句:“妈呀,海里有人!”

金豹像他那样听了听。

“呜喔——哎——救救——呜……”

是绝望的哭泣和呼喊。金豹跳了起来,霹雳一般吼道:

“有人!他们上不来了!”

“听声音不远!”老刚身上抖起来,牙齿碰得直响。

金豹在浪头跟前吼起来,浪头扑下来,他的身子立刻湿透了……老刚喊了一阵,最后绝望地说:“不行了,他们听见也摸不上来,他们不行了……”。

金豹奔跑着,呼喊着,不知跌了多少跤子,伸开手在雪地上乱摸——他想摸些柴草点一堆大火:被海浪打昏了头的人,只有迎着火光才能爬上来,金豹想按海上规矩,为落水者点一堆救命的火。厚厚的大雪,哪里寻柴草去!他一声不吭地站在了老刚身边,突然说了句:“点铺子吧!”

铺子是他们承包组的全部家当哪。

大火燃起来了!风吹着,熊熊烈火四周容不得冰雪了。空中飞旋的雪花,都被映红了;雪地上,远远近近都是嫣红的火的颜色,狂暴的风雪比起这团大火好像已经是微不足道的了……

金豹钻到了水浪里,盯着水里的那团黑影。黑影近了,是抱着一块木板的落水者。金豹拖上他,刚迈开一步,就被一巨浪打倒了,他爬起来时,看到老刚也拖着一个人……他们把两个落水的人抱到了大火边上。

烤了一会儿,两个身体蠕动起来。超然客公众号

正在这时候,金豹和老刚听到了大火的另一边有一种奇怪的声音。他们跑去一看,惊得说不出话——从雪地里、从黑夜的深处滚来两个“雪球”!“雪球”滚到大火边上才展开,让他们看出原来是两个人。老刚低头瞅一瞅,惊慌地捏住其中一个的手说:“这是我儿子!”

原来他们终于没能冲出茫茫原野,在漫天的雪尘中迷路了!他们左冲右突,终于知道自己注定要冻死在这个雪夜里了。可他们绝境中望到了奇迹——一团生命的大火在远方剧烈燃烧,爆出了耀眼的白光!他们流着眼泪,爬过去,滚过去……

火势渐渐弱下去,那一堆炭火却红得可爱。两个落水的人能够坐起来了,他们看看炭火,看看远处的黑夜,放声大哭起来。

两个年轻猎人的双筒猎枪早已不知丢在哪里了。他们的一身冰砣融化着,水流又渗进沙子里。他们颤声叫着:“爸……”

他们和两个落水的人一块儿跪在了两个老人面前……

(有删改)

22.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文本开头写金豹烘手、饮酒取暖,突出风雪带来的寒冷程度之深,把酒瓶插到沙子里暗示了地点,这些描写紧扣了标题。

B.两位老人对海边正下着的大雪有一番对话,将对雪和对人生的感悟联系起来,感叹人生的不易和易逝。

C.听到有人呼救的声音,金豹的一“跳”和老刚的一“抖”,形象地表现了他们激动、紧张、恐惧的心理。

D.四位获救的青年跪在两个老人面前,内心悲喜交加,对两个老人满怀感恩,突出了老人英勇救人精神的可贵。

23.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.本文运用拟人、夸张等修辞,语言极富画面感和表现力,把一个寒冷风雪天里的故事讲述得精彩动人。

B.作者描写大火燃烧时运用“熊熊”“远远近近”等叠词,直接描写烈火的颜色,渲染了烈火浓焰的壮观。

C.两位老人救起落水的人之后又迎来老刚的儿子,出人意料又在情理之中,体现了欧·亨利式结尾的艺术特色。

D.金豹和老刚生活在海边,他们勇敢机智,面对困难永不言弃,与海明威《老人与海》中圣地亚哥的形象一致。

24.本文在情节安排上层层铺垫,请结合相关内容分析。

25.作家张炜曾经说过:“虚构和真实是两种不同的吸引力。”虚构是小说的显著特征,而真实是虚构的源泉。小说中哪些方面的真实为虚构提供了支撑?请结合文本谈谈。

三、写作

26.面对纷繁的生活,我们常常有许多感悟:当我们看见一轮红日冉冉升起时,我们也许会感悟到青年人的朝气蓬勃与旺盛的生命力,当我们看见叶子从树上落下时,我们也许会感悟到生命的短暂,而应该珍惜时光、发奋进取……

朋友,你对生活有什么感悟呢?请以“感悟________”为题写一篇文章。

要求:①在“感悟”后面的空白处填一个词或短语。②除诗歌外,文体不限。③书写工整,600字左右。

答案

1、A 2.C 3.A 4.C 5.B 6.B 7.D

8.(1)微君之故,胡为乎中露?微君之躬,胡为乎泥中? (2)“青青子衿”,“青青子佩”,

(3)海内存知己,天涯若比邻 (4)坐观垂钓者,徒有羡鱼情

9.示例:通过学习传统文化经典可以提高个人的文化素养,帮助人们树立理想,懂得担当。国家经济的发展需要大量有理想有担当的人才。传统文化经典穿越千年而不过时,教会我们许多,如阅读《史记》中“一诺千金”的故事,告诉我们商人应该恪守“言必信”的经商之道。所以,学习传统文化经典有其不可或缺的作用,和经济发展也是有密切关系。

10、(1)中央要求加强中华优秀传统文化的传承。(意思接近即可) (2)示例:各位同学,大家好!传统文化是我们的根基,中国的文化如同一条长河,源远流长,璀璨无比,今天让我们一起走近它,去感受它的魅力吧!(3)示例:清明上坟墓拜祖先,缅怀先辈恩德激励后人;端午包粽子插艾草,纪念诗人屈原不忘爱国;重阳登高处赏菊花,倡导爱老敬老弘扬美德;中秋吃月饼赏明月,祝福家人平安团圆幸福。

11.生动形象,抓住了颜色和动态的特点,表现少年驾船技术的娴熟。

12.侧面描写 孩子们能干、机灵

13.(1)朴实 (2)大方、热情

14.表现对农村生活和儿时小朋友的怀念

15.D 16.B

17.①虽然部分礼物看起来越贵重越能显示诚意,但整体来看,心意是否真诚主要是看这份礼物对送礼的人的成本大小,并非礼物越贵重越能体现心意之诚。②礼物并非越实用越能满足对方所需。从某种意义上说,对方渴求礼物,是因为渴求赞同、慈爱、理解等情感精神。

18. 冬苋菜 吴其浚为什么那样激动呢 大白菜取代了葵

19.连用两个“这就是”写出了我亲眼看到葵——冬苋菜的惊喜与激动之情;

不能换成“野生”,植物未经播种叫“旅生”,这里用“旅生”和《十五从军征》中的“井上生旅葵”“采葵持作羹”相呼应,也写出了我终于真正读懂了这首诗,弄懂了“葵”的意思。

20.第一次写《十五从军征》是为了引出“葵”的话题,第二次写《十五从军征》交代了我终于读懂了这首诗,弄懂了“葵”的意思。

21、连用三个感叹号,表达了吴其濬发现“葵”的激动、惊喜,他为世上还有葵深感庆幸,迫切希望人们了解葵、食用葵; 作品紧贴着生活的本真面目,文风平易近人,热爱生活,始终保持平静旷达的心态。

22.C 23.D

24.①写海浪风雪之大,为下文四个年轻人遇险做铺垫;②写两个老人睡不着,为下文发现有人求救做铺垫;③写大火燃烧铺子,为下文落水和迷路的年轻人得救做铺垫。

25.①人性的真实:两位老人面对风雪、海浪等恶劣环境也有畏惧、绝望的心理,但为了救人义无反顾地点燃铺子;②场景、故事的真实:小说中关于风雪、海浪等场景的描写,带给读者身临其境的感受;③情感的真实:两位老人救到自己儿子的结局,符合人们对善有善报的期望。

26、略

积累与运用

1.下列加点的字注音有误的一项是( )

A.归省(xǐnɡ) 撺掇(duō) 惧惮(dàn) 絮叨(dāo)

B.怠慢(dài) 白羊肚(dǔ) 糜子(méi) 眼眶(kuànɡ)

C.蓦然(mò) 磅礴(pánɡ) 渺远(miǎo) 辐射(fú)

D.斡旋(wò) 怅惘(wǎnɡ) 褪色(tuì) 燎原(liáo)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )(3分)

A.踊越 争讼 硫黄 门槛

B.幅射 怠慢 领域 羁绊

C.流苏 落幕 皎洁 恣意

D.家眷 概叹 渺远 诱惑

3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是( )

(1)舞台上女艺术家的演奏______动听,观众在这经典乐曲里如痴如醉。

(2)正在进行旅游开发论证的千岛湖水下古城,其历史可以______到一千年以前。

(3)只有拥有了渊博的知识、丰富的阅历,我们创作作品才有可能______。

A.优雅 追溯 一气呵成

B.优雅 追述 一鼓作气

C.幽雅 追述 一气呵成

D.幽雅 追溯 一鼓作气

4.下列句子没有语病的一项是( )

A.美国花样游泳公开赛战罢,中国队大获全胜,囊括并包揽了成人组四枚金牌。

B.屠呦呦在小草中萃取的青蒿素,使全世界亿万疟疾病人造福。

C.水上古城元宵灯会量身制作的融传统人文故事、地域特色于一体的花灯,体现出现代灯光技术与古典文化艺术的结合。

D.央视《中国诗词大会》的宗旨是能否通过具有普及性的诗词内容,打造一场全民诗词文化盛宴。

5.下列各项中的标点符号使用有误的一项是( )

A.“好吧。”他说,“我相信你能行!”

B.我国南海蕴藏着丰富的海洋动力资源,如潮汐能、波能等……

C.给成功者一个微笑,那是赞赏;给失败者一个微笑,那是鼓励。

D.在挫折和磨难面前,你是做畏缩逃避的懦夫,还是做奋起搏击的勇士?

6.给下列句子排序,最合理的一项是( )

①仿佛整个空间都骚动起来,从四面八方送过来响应的声音。

②于是整个房间,整个夜都亮起来了,就像在白天一样。

③静寂的夜让鲁迅先生的声音冲破了。

④声音渐渐地凝结在一起,愈凝愈厚,好像成了一大块实在的东西。

⑤不知道从哪里送来了火,它一下子就燃烧起来,愈燃愈亮。

A.③①⑤②④ B.③①④⑤②

C.③⑤②①④ D.③⑤①②④

7.下列说法不正确的一项是( )

A.《社戏》选自《呐喊》,是鲁迅写的一篇短篇小说。

B.《安塞腰鼓》是当代作家刘成章写的一篇著名散文。

C.《回延安》是贺敬之用陕北民歌“信天游”的形式写成的,富有浓郁的陕北风情,表达了作者对“母亲延安”的深情。

D.《灯笼》是萧乾20世纪30年代写的一篇散文,从不同方面表达了灯笼对于他乃至民族的意义,表现了作者与时代同呼吸、共命运的担当精神。

8.默写填空

(1)、《式微》中借女子之口道出诗人遭受统治者的压迫,夜以继日地在野外干活,有家不能回,苦不堪言的怨言的句子是:

, ? , ?

(2)“ ”,“ ”,是以恋人的衣饰借代恋人。对方的衣饰给她留下这么深刻的印象,使她念念不忘,写出了其相思萦怀之情。

(3).《送杜少府之任蜀州》中表达作者送别友人时旷达胸怀和真挚友情的诗句: 。

(4).《望洞庭湖赠张丞相》含蓄的表达了诗人求仕之心的诗句是: 。

9.名著阅读

班级组织了辩论会,反方指出:“学习传统文化经典没什么作用,因为发展经济与学习传统文化经典关系不大。”请你结合《经典常谈》的内容,作为正方,有理有据地反驳。

10、综合实践。

中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,要求坚持以社会主义核心价值观为引领,坚持创造性转化、创新性发展,坚守中华文化立场,传承中华文化基因,不忘本来,吸收外来,面向未来,汲取中国智慧,弘扬中国精神,传播中国价值,不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力。

(1)请根据你的理解,简要概括以上文字的主要信息。

(2)班里将举办一次有关传统文化的活动,假如你是主持人,请你为本次活动准备几句简短的开场白,要求讲明活动的意义,并至少运用一种修辞手法。

(3)中华民族文化源远流长,习俗丰富多彩。请仿照例句,在传统的元宵、清明、端午、中秋、重阳、除夕等节日中选择两个进行仿写,使仿写的两个句子与例句组成排比句。(注意节日的先后顺序)

例句:春节贴对联放鞭炮,寄寓生活红火吉祥如意;

____________,____________;____________,____________。

阅读理解

(一)阅读《社戏》选段,完成各题。

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

11.解释。

①弥散:________________________________

②宛转:____________________________

12.这几段从多个感觉角度来进行描绘,请各用一个恰当的词来概括,如:嗅觉清香。视觉________,听觉________,触觉________。

13.揣摩下列词语,回答括号中的问题。

①我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

(“轻松”和“舒展”表现了“我”什么样的心情?)

②淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。

(为什么说山“踊跃”?)

14.说说“但我却还以为船慢”一句在表达上的作用。

(二)阅读下面的文字,完成下面的小题。

材料一:礼品是送礼者向受礼者传递信息、情感、意愿的一种载体。互赠礼品,是人类社会生活中不可缺少的交往内容,是普遍存在的社会现象,它存在于人类社会的各个时期、各个地区。赠送与接受礼品的行为牵涉到生活的许多方面。不同的人送礼也有不同的目的。比如,有的人送礼是出于利他主义,就是希望自己能够帮助别人、关心别人,有的人则只是出于“礼尚往来”。所以,传递特定的信息和情感并不是送礼行为的唯一解释。

礼品在我们的生活中扮演着重要角色,对赠送和接受的双方都有意义。礼品能反映你希望自己在别人心中树立怎样的形象。因为,每件礼品都是精挑细选或亲手制作后才送出去的,对方能从中衡量出你的兴趣品味,甚至包括你的智慧和才干。同时,对接受者来说,礼品能让他感受到,他得到了你的认可、祝福、赞扬或牵挂……总而言之,他对你很重要。从某种意义上说,我们对礼品的渴求也就是对赞同、慈爱、理解等情感精神的渴求。

另外,不同的人,送礼的个人成本是不一样的,因此为了达到同样的目的,不同的人采取的行动也不一样,同样的行动对不同的人传递的信息也会不同。如果一个百万富翁给乞丐100元钱,那可能只是一种施舍;同样地,闲人陪人聊天,可能是他本来就没有什么事干。贫困的人送一件价格100元的礼物,与富人送1000元的礼物,两者传递的信息是不能以实际价格衡量的。贫困的人传递的信息可能更强烈一些。反过来,闲人陪你玩一天,富人只陪你一个小时,表现出来的信号也可能是富人更重视和你的关系。所以,对于送礼来说,重要的是礼物对送礼的人的成本大小,而不是礼物对于收礼的人的价值的大小。从这个意义上讲,“千里送鹅毛,礼轻情意重”很有道理。鹅毛可能对你来说没有很大价值,但是对方愿意花大成本,把鹅毛千里迢迢地给你送过来,这就意味着他很重视你,很看重你们之间的关系。(选自张维迎《博弈与社会》,有删改)

材料二:世间但凡牢不可破的关系,都建立在相同的价值观之上,这样的关系,更经得起时间检验。因此,对于我们学生来说,最好的礼物就是书籍。书之所以能成为承载友情、亲情乃至大国外交的礼物,是因为它更贴近精神、情感需求的本质:既彰显了送礼者的诚意和品味,又让收礼者感到自身的内在价值被发现、被读懂。唯其如此,送礼者和收礼者的关系才不会堕入需求的底层,才能进一步让双方的关系在精神层面得以升华。

材料三:现实生活中送的很多礼物可能是浪费性的。比如,端午节的时候,大家互送粽子,买粽子、送粽子的人并非注重粽子的实用价值,而是要表达牵挂和祝福。而且,很多时候,人们更在乎粽子的包装和价格,似乎看起来贵重,才能更显示自己的诚意。

15. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 礼品是送礼者向受礼者传递信息、情感、意愿的载体。

B. 礼品不仅对接受者有意义,也能反映赠送者希望树立的形象。

C. 不是所有的送礼行为都是为了传递特定的信息和情感。

D. “千里送鹅毛,礼轻情意重”,因为鹅毛是对方的急需品。

16. 下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 相互馈赠礼品,在有的时期和地区是普遍存在的社会现象。

B. 不同的人送礼的个人成本是不一样的,采取的行动也会不一样。

C. 礼物的价值主要是以其实际价格衡量,与送礼人是否用心无关。

D. 只要互送书籍,就能进一步让双方的关系在精神层面得以升华

17. 关于赠送礼品,常存在两种误区:①“越贵重的礼物,越能体现心意之诚。”②“越实用的礼物,越能满足对方所需。”请分别指出其不当之处。

(三)阅读下面的文章,完成下面小题。

葵

汪曾祺

①小时读汉乐府《十五从军征》,非常感动。

②十五从军征,八十始得归。道逢乡里人,“里中有阿谁?”——“遥望是君家,松柏冢累累。”兔从狗窦入,雉从梁上飞,中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹,羹饭一时熟,不知贻阿谁。出门东向望,泪落沾我衣。

③诗写得平淡而真实,没有一句迸出呼天抢地的激情,但是惨切沉痛,触目惊心。词句也明白如话,不事雕饰,真不像是两千多年前的人写出的作品,一个十来岁的孩子也完全能读懂。我未从过军,接触这首诗的时候,也还没有经过长久的乱离,但是不止一次为这首诗流了泪。

④然而有一句我不明白,“采葵持作羹”。葵如何可以为羹呢?我的家乡人只知道向日葵,我们那里叫做“葵花”。这东西怎么能做羹呢?用它的叶子?向日葵的叶子我是很熟悉的,很大,叶面很粗,有毛,即使是把它切碎了,加了油盐,煮熟之后也还是很难下咽的。另外有一种秋葵,开淡黄色薄瓣的大花,叶如鸡脚,又名鸡爪葵。这东西也似不能做羹。还有一种蜀葵,又名锦葵,内蒙、山西一带叫做“蜀蓟”。我们那里叫做端午花,因为在端午节前后盛开。我从来也没听说过端午花能吃,——包括它的叶、茎和花。那么,持以作羹的葵究竟是一种什么东西呢?

⑤后来我读到吴其浚的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》。他的著作是我国十九世纪植物学极重要的专著。直到现在,西方的植物学家还认为他绘的画十分精确。吴其浚在《图考》中把葵列为蔬类的第一品。他用很激动的语气,几乎是大声疾呼,说葵就是冬苋菜。

⑥然而冬苋菜又是什么呢?我到了四川、江西、湖南等省才见到。我有一回住在武昌的招待所里,几乎餐餐都有一碗绿色的叶菜做的汤。这种菜吃到嘴是滑的,有点像莼菜。但我知道这不是莼菜,因为我知道湖北不出莼菜,而且样子也不像。我问服务员:“这是什么菜?”——“冬苋菜!”第二天我过到一个巷子,看到有一个年轻的妇女在井边洗菜。这种菜我没有见过。叶片圆如猪耳,颜色正绿,叶梗也是绿的。我走过去问她洗的这是什么菜,——“冬苋菜!”我这才明白:这就是冬苋菜,这就是葵!那么,这种菜作羹正合适,——即使是旅生的。从此,我才算把《十五从军征》真正读懂了。

⑦吴其浚为什么那样激动呢?因为在他成书的时候,已经几乎没有人知道葵是什么了。

⑧蔬菜的命运,也和世间一切事物一样,有其兴盛和衰微,提起来也可叫人生一点感慨,葵本来是中国的主要蔬菜。《诗·豳风·七月》:“七月烹葵及菽”,可见其普遍。后魏《齐民要术》以《种葵》列为蔬菜第一篇。“采葵莫伤根”,“松下清斋折露葵”,时时见于篇咏。元代王祯的《农书》还称葵为“百菜之主”。不知怎么一来,它就变得不行了。明代的《本草纲目》中已经将它列入草类,压根儿不承认它是菜了!葵的遭遇真够惨的!到底是什么原因呢?我想是因为后来全国普遍种植了大白菜。大白菜取代了葵。齐白石题画中曾提出“牡丹为花之王,荔枝为果之王,独不论白菜为菜中之王,何也?”其实大白菜实际上已经成“菜之王”了。

⑨幸亏南方几省还有冬苋菜,否则吴其浚就死无对证,好像葵已经绝了种似的。吴其浚是河南固始人,他的家乡大概早已经没有葵了,都种了白菜了。他要是不到湖南当巡抚,大概也弄不清葵是啥。吴其浚那样激动,是为葵鸣不平。其意若曰:葵本是菜中之王,是很好的东西;它并没有绝种!它就是冬苋菜!您到南方来尝尝这种菜,就知道了!

(本文有删减)

18.读汪曾祺散文应把握气韵流畅的行文美。请填写表格,梳理行文思路。

读《十五从军征》思考葵如何可以为羹呢? “向日葵”“秋葵”“蜀葵”都难以下咽,故都不是。

持以作羹的葵究竟是一种什么东西呢? ①_____________________

然而冬苋菜又是什么呢? 在武昌吃到的冬苋菜就是所谓的“葵”。

②_____________________ 从吴其浚对葵的感慨分析葵少见原因。

葵的遭遇真够惨的!到底是什么原因呢? ③_____________________

围绕“葵”发问,并考据释疑,气韵流畅。

19.读汪曾祺散文应品味文白夹杂的语言美。请根据小语的疑问式批注,进行解答。

我这才明白:这就是冬苋菜,这就是葵!那么,这种菜作羹正合适,——即使是旅生的。

(小语:两个“这就是”有什么妙用呢?“旅生”能不能换成“野生”,为什么?)

20.读汪曾祺散文应品鉴诗词引用的文化美。汪老散文习惯引用或化用诗文,蕴藉典雅,本文描写“葵”,却两次写到《十五从军征》,请思考其意图。

21.读汪曾祺散文应品悟真挚温馨的情感美。勾连本文和《昆明的雨》,体悟作者在选取写作对象、情感表达、写作态度上有什么异同?

文章 写作对象 选文 情感表达方式

《昆明的雨》 菌子 牛肝菌色如牛肝,滑,嫩,鲜,香,很好吃。 乍一看那样子,真叫人怀疑:这种东西也能吃?!这东西这么好吃?! 一字一逗号,生动地展现了牛肝菌丰富的口感; 反问句式,先抑后扬,作者突然发现牛肝菌滋味鲜美,表达喜爱之情。

《葵》 葵 葵本是菜中之王,是很好的东西;它并没有绝种!它就是冬苋菜!您到南方来尝尝这种菜,就知道了! ①___________

助读资料:如果你来访我,我不在,请和我门外的花坐一会儿,他们很温暖。 ——汪曾祺《人间草木》 汪曾祺的我文的成了一个冲淡平和、而又温馨宁静的审美世界。 ——杨晖《论汪曾祺散文的美学特色》

通过两文阅读比较,我感受到汪曾祺的写作与生活态度:②______________________________

(四)阅读下面的文字,完成各题。

海边的雪

张炜

风肆无忌惮地吼叫着,绞拧着地上的雪。天就要黑下来了。他们一刻也没有多站,就返身回铺子里了。

金豹重新坐到炉台跟前,烘着手说:“这样的鬼天气只能喝酒。唉唉,到底是老了,没有血气了,简直碰不得风雪。”

“这场雪不知还停不停。等几天你看吧,满海都漂着冰矾。”老刚还在专心听着风雪的吼叫声。

“唉,老了,老了。”金豹把一双黑黑的手掌放在炉口上,像烤成鱼一样,反反正正地翻动着。“就像雪一样,欢欢喜喜落下来,早晚要化的。”

老刚点点头,“像雪一样。”

金豹望着铺门上那块黑乎乎的玻璃:“还是地上好,雪花打着旋儿从天上下来,积起老厚,让人踏,日头照,化成了水。它就这么过完一辈子。”

“人也一样。真不容易啊!”老刚的声音有些发颤,他的眼睛直盯住跳动的灯火,眼角上有什么东西在闪亮。金豹慢慢地吸一支烟,把没有喝完的半瓶酒重新插到沙子里去。

两个老人挨在一起,闭着眼睛各自想心事。老刚想他的儿子——这时已经背上猎枪和金豹的儿子回家了。

老刚躺下了。金豹自己却睡不着了。他侧身吸着烟,静静地听外边的声音。海浪声大得可怕,他知道拍到岸上的浪头卷起来,这时正恶狠狠地将靠岸的雪砣子吞进去。他惯于在骇人的海浪声里甜睡。

可是今晚却睡不着了。仿佛在这个雪夜里,有什么令人恐惧的东西正向他慢慢逼近过来。他怎么也睡不着。他披上破棉袄钻出了铺子。

刚一出门,一股旋转的雪柱就把他打倒了,头被撞得有些懵。金豹望着四周,真不敢相信自己的眼睛。他突然想起了白天搬动的舢板,加固的锚绳也不保险哪!他像被什么蜇了似地喊着老刚,翻身回铺子去了。

凭借雪粉的滑润,他们将几个舢板又推离岸边好几丈远。彼此都看不见,只听见粗粗的喘息声。他们不敢去推稍远一些的小船,怕摸不回铺子。

他们的手脚冻得没有了知觉,终于不敢耽搁,开始摸索着回铺子了。金豹不断喊着老刚,听不到回应,就伸手去摸他、拉他。有一次脸碰到他的鼻子,看到他用手将耳朵拢住,好像在听什么?

老刚真的在倾听。听了一会儿,他的嘴巴颤抖起来,带着哭音喊了一句:“妈呀,海里有人!”

金豹像他那样听了听。

“呜喔——哎——救救——呜……”

是绝望的哭泣和呼喊。金豹跳了起来,霹雳一般吼道:

“有人!他们上不来了!”

“听声音不远!”老刚身上抖起来,牙齿碰得直响。

金豹在浪头跟前吼起来,浪头扑下来,他的身子立刻湿透了……老刚喊了一阵,最后绝望地说:“不行了,他们听见也摸不上来,他们不行了……”。

金豹奔跑着,呼喊着,不知跌了多少跤子,伸开手在雪地上乱摸——他想摸些柴草点一堆大火:被海浪打昏了头的人,只有迎着火光才能爬上来,金豹想按海上规矩,为落水者点一堆救命的火。厚厚的大雪,哪里寻柴草去!他一声不吭地站在了老刚身边,突然说了句:“点铺子吧!”

铺子是他们承包组的全部家当哪。

大火燃起来了!风吹着,熊熊烈火四周容不得冰雪了。空中飞旋的雪花,都被映红了;雪地上,远远近近都是嫣红的火的颜色,狂暴的风雪比起这团大火好像已经是微不足道的了……

金豹钻到了水浪里,盯着水里的那团黑影。黑影近了,是抱着一块木板的落水者。金豹拖上他,刚迈开一步,就被一巨浪打倒了,他爬起来时,看到老刚也拖着一个人……他们把两个落水的人抱到了大火边上。

烤了一会儿,两个身体蠕动起来。超然客公众号

正在这时候,金豹和老刚听到了大火的另一边有一种奇怪的声音。他们跑去一看,惊得说不出话——从雪地里、从黑夜的深处滚来两个“雪球”!“雪球”滚到大火边上才展开,让他们看出原来是两个人。老刚低头瞅一瞅,惊慌地捏住其中一个的手说:“这是我儿子!”

原来他们终于没能冲出茫茫原野,在漫天的雪尘中迷路了!他们左冲右突,终于知道自己注定要冻死在这个雪夜里了。可他们绝境中望到了奇迹——一团生命的大火在远方剧烈燃烧,爆出了耀眼的白光!他们流着眼泪,爬过去,滚过去……

火势渐渐弱下去,那一堆炭火却红得可爱。两个落水的人能够坐起来了,他们看看炭火,看看远处的黑夜,放声大哭起来。

两个年轻猎人的双筒猎枪早已不知丢在哪里了。他们的一身冰砣融化着,水流又渗进沙子里。他们颤声叫着:“爸……”

他们和两个落水的人一块儿跪在了两个老人面前……

(有删改)

22.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文本开头写金豹烘手、饮酒取暖,突出风雪带来的寒冷程度之深,把酒瓶插到沙子里暗示了地点,这些描写紧扣了标题。

B.两位老人对海边正下着的大雪有一番对话,将对雪和对人生的感悟联系起来,感叹人生的不易和易逝。

C.听到有人呼救的声音,金豹的一“跳”和老刚的一“抖”,形象地表现了他们激动、紧张、恐惧的心理。

D.四位获救的青年跪在两个老人面前,内心悲喜交加,对两个老人满怀感恩,突出了老人英勇救人精神的可贵。

23.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.本文运用拟人、夸张等修辞,语言极富画面感和表现力,把一个寒冷风雪天里的故事讲述得精彩动人。

B.作者描写大火燃烧时运用“熊熊”“远远近近”等叠词,直接描写烈火的颜色,渲染了烈火浓焰的壮观。

C.两位老人救起落水的人之后又迎来老刚的儿子,出人意料又在情理之中,体现了欧·亨利式结尾的艺术特色。

D.金豹和老刚生活在海边,他们勇敢机智,面对困难永不言弃,与海明威《老人与海》中圣地亚哥的形象一致。

24.本文在情节安排上层层铺垫,请结合相关内容分析。

25.作家张炜曾经说过:“虚构和真实是两种不同的吸引力。”虚构是小说的显著特征,而真实是虚构的源泉。小说中哪些方面的真实为虚构提供了支撑?请结合文本谈谈。

三、写作

26.面对纷繁的生活,我们常常有许多感悟:当我们看见一轮红日冉冉升起时,我们也许会感悟到青年人的朝气蓬勃与旺盛的生命力,当我们看见叶子从树上落下时,我们也许会感悟到生命的短暂,而应该珍惜时光、发奋进取……

朋友,你对生活有什么感悟呢?请以“感悟________”为题写一篇文章。

要求:①在“感悟”后面的空白处填一个词或短语。②除诗歌外,文体不限。③书写工整,600字左右。

答案

1、A 2.C 3.A 4.C 5.B 6.B 7.D

8.(1)微君之故,胡为乎中露?微君之躬,胡为乎泥中? (2)“青青子衿”,“青青子佩”,

(3)海内存知己,天涯若比邻 (4)坐观垂钓者,徒有羡鱼情

9.示例:通过学习传统文化经典可以提高个人的文化素养,帮助人们树立理想,懂得担当。国家经济的发展需要大量有理想有担当的人才。传统文化经典穿越千年而不过时,教会我们许多,如阅读《史记》中“一诺千金”的故事,告诉我们商人应该恪守“言必信”的经商之道。所以,学习传统文化经典有其不可或缺的作用,和经济发展也是有密切关系。

10、(1)中央要求加强中华优秀传统文化的传承。(意思接近即可) (2)示例:各位同学,大家好!传统文化是我们的根基,中国的文化如同一条长河,源远流长,璀璨无比,今天让我们一起走近它,去感受它的魅力吧!(3)示例:清明上坟墓拜祖先,缅怀先辈恩德激励后人;端午包粽子插艾草,纪念诗人屈原不忘爱国;重阳登高处赏菊花,倡导爱老敬老弘扬美德;中秋吃月饼赏明月,祝福家人平安团圆幸福。

11.生动形象,抓住了颜色和动态的特点,表现少年驾船技术的娴熟。

12.侧面描写 孩子们能干、机灵

13.(1)朴实 (2)大方、热情

14.表现对农村生活和儿时小朋友的怀念

15.D 16.B

17.①虽然部分礼物看起来越贵重越能显示诚意,但整体来看,心意是否真诚主要是看这份礼物对送礼的人的成本大小,并非礼物越贵重越能体现心意之诚。②礼物并非越实用越能满足对方所需。从某种意义上说,对方渴求礼物,是因为渴求赞同、慈爱、理解等情感精神。

18. 冬苋菜 吴其浚为什么那样激动呢 大白菜取代了葵

19.连用两个“这就是”写出了我亲眼看到葵——冬苋菜的惊喜与激动之情;

不能换成“野生”,植物未经播种叫“旅生”,这里用“旅生”和《十五从军征》中的“井上生旅葵”“采葵持作羹”相呼应,也写出了我终于真正读懂了这首诗,弄懂了“葵”的意思。

20.第一次写《十五从军征》是为了引出“葵”的话题,第二次写《十五从军征》交代了我终于读懂了这首诗,弄懂了“葵”的意思。

21、连用三个感叹号,表达了吴其濬发现“葵”的激动、惊喜,他为世上还有葵深感庆幸,迫切希望人们了解葵、食用葵; 作品紧贴着生活的本真面目,文风平易近人,热爱生活,始终保持平静旷达的心态。

22.C 23.D

24.①写海浪风雪之大,为下文四个年轻人遇险做铺垫;②写两个老人睡不着,为下文发现有人求救做铺垫;③写大火燃烧铺子,为下文落水和迷路的年轻人得救做铺垫。

25.①人性的真实:两位老人面对风雪、海浪等恶劣环境也有畏惧、绝望的心理,但为了救人义无反顾地点燃铺子;②场景、故事的真实:小说中关于风雪、海浪等场景的描写,带给读者身临其境的感受;③情感的真实:两位老人救到自己儿子的结局,符合人们对善有善报的期望。

26、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读