八年级语文下册 第三单元名著阅读《经典常谈》课件

文档属性

| 名称 | 八年级语文下册 第三单元名著阅读《经典常谈》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-21 10:15:09 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

把它当作一只船,

航到经典的海里去。

《经典常谈》

朱自清 著

学校要开展“读万卷书,行万里路”的读书活动,计划布置五个展厅,请你为其中的一个展厅或某个展厅的一个展区,写解说词。展厅主要内容依据朱自清先生写给中学生的书——《经典常谈》来进行布置。

活 动 介 绍

学习任务一 了解作者和主要内容

朱自清(1898年11月22日—1948年8月12日),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。现代杰出的散文家、诗人、学者、民主战士。其散文素朴缜密、清隽沉郁,以语言洗炼,文笔清丽著称,极富有真情实感,其中《背影》《荷塘月色》是脍炙人口的名篇。

体例:按照“经——史——子——集”的顺序进行介绍的。

《说文解字》第一

《周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

三礼第五

春秋三传第六

四书第七

《战国策》第八

《史》《汉》第九

诸子第十

辞赋第十 一

诗第十二

文第十三

文字

经:儒家经典

史:历史典籍

子:诸子著作

集:诗词歌赋

系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络

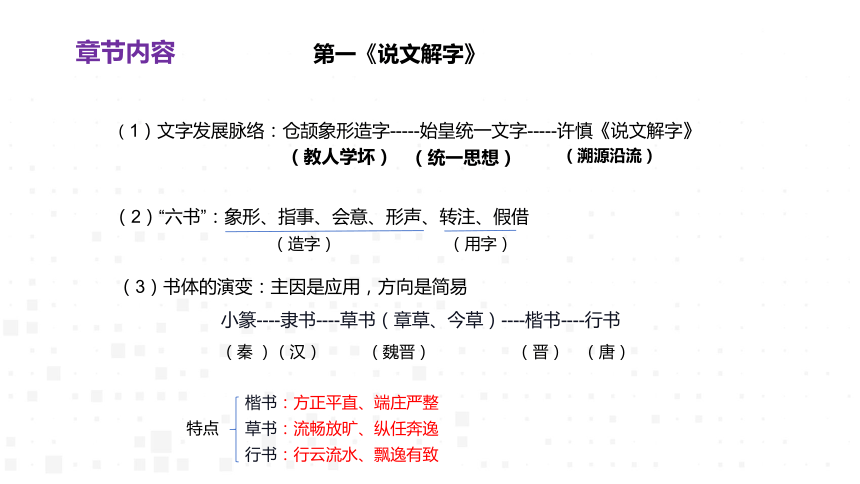

第一《说文解字》

(1)文字发展脉络:仓颉象形造字-----始皇统一文字-----许慎《说文解字》

(教人学坏)

(统一思想)

(溯源沿流)

(2)“六书”:象形、指事、会意、形声、转注、假借

(3)书体的演变:主因是应用,方向是简易

小篆----隶书----草书(章草、今草)----楷书----行书

楷书:方正平直、端庄严整

草书:流畅放旷、纵任奔逸

行书:行云流水、飘逸有致

(造字) (用字)

(秦 )(汉) (魏晋) (晋) (唐)

特点

章节内容

演变:

周朝用筮法辅助卜法,形成六十四卦,每卦有繇辞,卜筮官将繇辞按卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》。

战国未期,儒家对《周易》的卦爻辞作了种种新解释,便是所谓《易传》。

汉代,新发现了 《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后来称为《逸易》;汉代,《易》上升为儒家《六经》之首。

第二《周易》

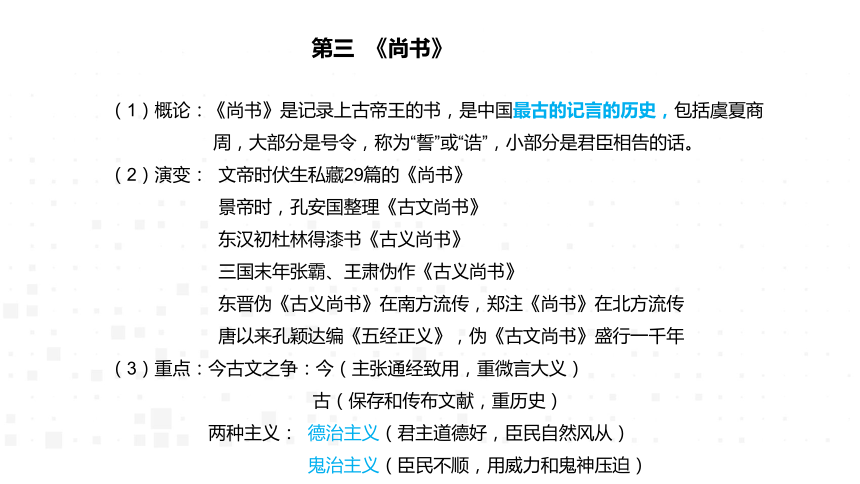

(1)概论:《尚书》是记录上古帝王的书,是中国最古的记言的历史,包括虞夏商

周,大部分是号令,称为“誓”或“诰”,小部分是君臣相告的话。

(2)演变: 文帝时伏生私藏29篇的《尚书》

景帝时,孔安国整理《古文尚书》

东汉初杜林得漆书《古义尚书》

三国末年张霸、王肃伪作《古义尚书》

东晋伪《古义尚书》在南方流传,郑注《尚书》在北方流传

唐以来孔颖达编《五经正义》,伪《古文尚书》盛行一千年

(3)重点:今古文之争:今(主张通经致用,重微言大义)

古(保存和传布文献,重历史)

两种主义: 德治主义(君主道德好,臣民自然风从)

鬼治主义(臣民不顺,用威力和鬼神压迫)

第三 《尚书》

(1)诗经由来:诗的源头是歌谣,歌谣分徒歌和乐歌。有了文字,太师记

录歌谣以供贵族祭祖,便是最初的诗,流传下来的便是《诗经》。

(2)诗言志:① 春秋,从诗篇里断章取义,表示这愿望、感谢、责难之意。

② 孔子时代,用《诗》来讨论做学问做人的道理,诗具备了教

化的功能。

(3)权威解诗:毛氏《诗传》和郑玄《诗笺》,体现以史证诗的思想。

(4)《诗序》:《大序》和《小序》。《大序》是总论,说明诗的教化作

用,建立 在“六义”之上。《小序》是毛亨、毛苌两人作,以

史证诗。

第四《诗经》

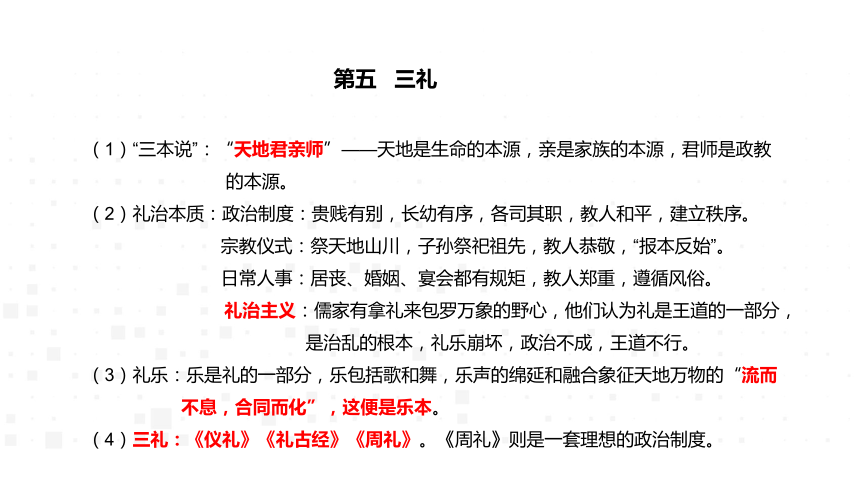

第五 三礼

(1)“三本说”:“天地君亲师”——天地是生命的本源,亲是家族的本源,君师是政教

的本源。

(2)礼治本质:政治制度:贵贱有别,长幼有序,各司其职,教人和平,建立秩序。

宗教仪式:祭天地山川,子孙祭祀祖先,教人恭敬,“报本反始”。

日常人事:居丧、婚姻、宴会都有规矩,教人郑重,遵循风俗。

礼治主义:儒家有拿礼来包罗万象的野心,他们认为礼是王道的一部分,

是治乱的根本,礼乐崩坏,政治不成,王道不行。

(3)礼乐:乐是礼的一部分,乐包括歌和舞,乐声的绵延和融合象征天地万物的“流而

不息,合同而化”,这便是乐本。

(4)三礼:《仪礼》《礼古经》《周礼》。《周礼》则是一套理想的政治制度。

(1)“春秋”及作用:“春秋”是古代记事史书的通称。据说是孔子作的,《春秋》是我

国现存第一部编年体史书。孔子为年老不能行道而伤心,而且人君不信空话,发

誓著《春秋》,从具体的事例中教人善恶,所以《春秋》以劝惩为目的。

(2)“春秋大义”:A 明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训。

B 夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥狄夷,实现民族大一统。

(3)“春秋三传”:《公羊传》《榖梁传》《左传》。《公羊传》《榖梁传》两家以解经

为主,所以咬文嚼字得更利害些。《左传》以叙事为主,参考群籍,

详述史事,自成一家言。

第六 春秋三传

(行王道)

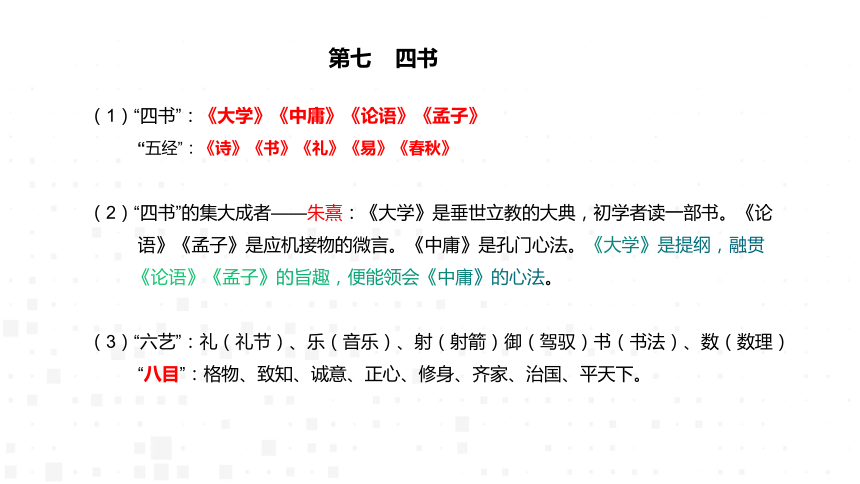

第七 四书

(1)“四书”:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

“五经”:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

(2)“四书”的集大成者——朱熹:《大学》是垂世立教的大典,初学者读一部书。《论

语》《孟子》是应机接物的微言。《中庸》是孔门心法。《大学》是提纲,融贯

《论语》《孟子》的旨趣,便能领会《中庸》的心法。

(3)“六艺”:礼(礼节)、乐(音乐)、射(射箭)御(驾驭)书(书法)、数(数理)

“八目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

(1)纵横家: ① 背景: A、 周室内乱,列国争霸称王。

B 、“七雄”争存争强,战争更凶残。

C、 新兴国君“好士”,招揽士人为己所用。

D 、外交或许能免战祸或找帮手。

② 代表和主张:合纵派(联合南北)----苏秦----抗秦-----悬梁刺股

连横派(联合东西)----张仪----亲秦-----舌问妻拏

③ 共性:“哪有游说人主不能得金玉锦绣,不能取卿相之尊的道理?”

A 有智谋和辩才 B 所图皆为功名

C 无原则,投主上所好 D 须有广博的知识和微妙的机智

(2)《战国策》:西汉刘向记载说辞的书。

特点:文辞之胜(铺陈的伟丽、叱咤的雄豪)

记事久远(春秋到楚汉,共202年,重要的古史)

第八 《战国策》

(1)“正史”的源头 ——《史记》《汉书》:

A、 最早的有系统的历史。

B、成了文学的古典。

(2)《史记》中国第一部纪传体通史。只据事实录,使善恶自见。《史记》体例:本

纪、表、书、世家、列传。

(3)《汉书》:西汉班固首创断代史。弘丽精整,“述而不作”,颇有别裁。

(4)比较:《史记》“文直而事核”,《汉书》“文瞻而事详”;《史记》微情妙旨,

在文字 蹊径之外;《汉书》却一览之余,情词俱尽。但所采者博,所择

者精,却是一样;组织的弘大,描写的曲达,也同工异曲,二书并称良史。

第九 史记汉书

(1)成因:① 封建制度崩坏,自由平等盛行,思想解放。

②“士”族形成,“思以其道易天下”。

(2)诸子:【儒家】旧制度的辩护者,奉行“正名主义”。

孔子,将学术民众化,主张有教无类,注重人格修养。

孟子,性本善,圣王应为仁政。

荀子,性本恶,但可改善学好。

【墨家】守旧主义者,有组织,有鲜明的主义。

墨翟 主张“非攻”“兼爱”,“节用”“非乐”,注重功利,反对贵族化的文化制度。

【道家】反对文化制度,消极避世,主张“全生保真”,建立“为我”学说。

老子(李耳,楚人),遵循“常”律,无为而为。

庄子(庄周,宋人)主张自由平等,顺其自然。

第十 诸子

名家,出于讼师,是“辩者”。

邓析,能巧取,“以是为非,以非为是”。

惠施,世界各个体都有同有异,都是相对的-----合同异。

公孙龙,概念可以独立分离的存在-----离坚白

法家,出于“法术之家”,变古。

韩非子,集大成者,势、术、法都是“帝王之具”, 缺一不可。

阴阳家,出于方士,注意“天人之数”,以为天道人事互相影响。

邹衍,创为“五德始终”说,深刻影响儒家。

(3)思想一统:吕不韦合撰《吕氏春秋》,想化整为零,集合众长。始皇焚书禁书,但

时机未成熟。刘安编制《淮南子》,以道家为基调,想来统一思想。董仲舒

提出“罢黜百家,独尊儒术”,儒学统于一尊。

(1)楚辞:屈原,是个缠绵悱恻的忠臣,被张仪等人所诬陷,两次放逐,终于汨罗江。

主要 作品:《离骚》《九章》,讽刺当世,感悟君主;受老庄 和齐气的影响,创出一个

无限的理想世界。

屈原诸作奠定了楚辞体制

弟子宋玉模拟创作《九辩》

东方朔等走宋玉的 路,汉时称这种体制为“楚辞”

刘向编据成为《楚辞》

《章句》《补注》 合为《楚辞》标准注本。

十 一 辞赋第

(2)汉赋的演变:

荀子《赋篇》最早称“赋”

贾谊合二为一

司马相如散文化

班固、张衡、左思,进一步散文化

“俳(pái)体”的赋(齐梁),排偶化严重

“文体”的赋(北宋),全篇散行

律赋(唐宋),制体新巧

第十二 诗

演变:五言诗 五言诗的源头 —— “乐府诗”

最早的五言诗 ——《古诗十九首》

真正奠定五言诗的基础的 ——阮籍的抒情五言诗。

玄言诗 陶渊明、谢灵运应时而出,山水诗散文化;齐武间,“宫体” 专咏艳情。

格律诗 成立了古近体的七言诗, 古体的五言诗也变了格调。这些都是划时代的。

李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,

价值也增高了,给诗开辟了新世界。

宋诗的散文化 宋初开了新风气:欧阳修,梅尧臣起始,苏轼发展到极致,杨万里、

范成大、陆游都是从苏轼的江西诗派变化出来的。

商代最早的文-----卜辞

春秋列国外交言语,称为“辞令”

战国,游说辞铺张局势,重辩

孔子开讲学风气,“雅言”成凝定的文体,言文分离

《左传》记事,《史记》写人

汉武帝,盛行辞赋,对偶工丽

《文选》第一次提出“文”:用典故、有对偶、谐声调

新文体出现:佛典的翻译和群经的义注

陈子昂提倡改革文体

韩愈发起古文运动

宋代,话本(白话小说的祖宗)出现,还分为“章回”,体现出一大进步

明朝八股盛行

清朝桐城派声名大振,梁启超“新文体”登峰造极

民国胡适之提倡白话文,“五四”运动后,白话文畅行

第十三 文

学习任务二 感受《经典常谈》的艺术特色

中国文字相传是皇帝的史官叫仓颉的造的。这仓颉据说有四只眼睛,他看见了地上的兽蹄儿、鸟爪儿印着的痕迹,灵感涌上心头,便造起文字来。文字的作用太伟大了,太奇妙了,造字真是一件神圣的工作。但是文字可以增进人的能力,也可以增进人的巧诈。仓颉泄露了天机,却将人教坏了。所以他造字的时候,“天雨粟,鬼夜哭”。

虽然是一本散文学术集,但不“板着脸说话”,也不平铺直叙,而是提纲挈领,娓娓道来,引人入胜处,不觉仰首伸眉,困倦顿消。能够让人饶有兴味地了解一个时代、一个群体或一类作品的风貌。

1、 朱自清先生这本书是对这些经典的介绍,这本书读起来怎样呢?我们先来看一段话,读了之

后,你有什么感觉?

“他们的说辞却不像春秋的辞命那样从容宛转了。他们铺张局势,滔滔不绝,真像背书似的;他们的话,像天花乱坠,有时夸饰,有时诡曲,不问是非,只图激动人主的心。”

——《文第十三》

当代历史学家、知名学者吴小如说:“先生一向在发扬、介绍、修正、推进我国传统文化上做功夫,虽说一点一滴、一瓶一钵,却朴实无夸,极其切实。再加上一副冲淡夷旷的笔墨,往往能把顶笨重的事实或最繁复的理论,处分得异常轻盈生动,使人读了先生的文章,不惟忘倦,且可不费力地心领神会。这本《经典常谈》就是我这话一个确切的明证。”

第一,内容简洁精辟,不故作高深。

第二,不仅有高度和深度,更有大众朝所能接受的广度。

第三,这是一本写给中学生看的书所以普及性和通俗性强。

第四,语言流利畅达,娓娓道来,常有引人入胜之处。

——这实在是一本适合我们中学生阅读的好书。

2、现在我们回顾总结一下,你认为《经典常谈》这本书有哪些值得一看的理由?总结归纳得出艺术特色。

学习任务三 设置互动小活动,掌握阅读方法

活动1 接下来我们尝试更进一步了解里面的内容,测验一下你是否会运用所学的知识。下

面的内容和哪一本书有关?

秦以前:战国末期,由于文字统一的需要,进而出现了仓颉造字的传说;秦以后:始皇时,文字统一为小篆,又形成隶书;汉末时,隶书由圆变为扁方,称作“汉隶”;魏晋之际,隶书变为“正书”;晋至唐朝,又称为“隶书”称“汉隶”为“八分书”;晋代正书简化形成“行书”,晋代也称为“楷书”宋代又改称为“真书”。

——《说文解字》

作者早年漫游各地,了解风俗,采集传闻。以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史,汉人称为《太史公书》,体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的:十表,以分年略记世代为主;八书,记典章制度的沿革;三十世家,记侯国世代存亡;七十列传,类记各方面人物。

——《史记》

活动2 请你结合《经典常谈》中对下列古籍的阐述,挑选一本古籍进行深入阅读,并说明选择的原因。

《尚书》《诗经》《战国策》《汉书》

示例:我选《诗经》。《经典常谈》中介绍了《诗经》的来源、构成与特色,经过之前的学习,我们知道《诗经》是中国第一部诗歌总集,是国人诗歌启蒙之,因此深入阅读《诗经》,不仅可以了解先秦人们的生活,从中感悟人生的道理,还可以欣赏其语言美,学习赋、比、兴的表现手法。

活动3 请你仿照示例,为《经典常谈》设计一版腰封(可单纯使用文字,也可以图文结合),并简述理由。

【知识链接】新书出炉,图书的腰部包着的“印有图书推介性或宣传性图文”

的纸带,就是“腰封”。

示例:我为《艾青诗选》设计的腰封包含文字和图片两部分。文字部分有三句话:“向往光明与希望的伟大诗人”、“最伟大的歌手”开创的“艾青时代”、“一位诗人对艺术孜孜不倦的追求和热爱”。这三句话精辟地提炼了诗歌中的重要意象,高度评价了作者的地位和诗歌的价值。图片部分是诗人艾青的照片。这样的设计,图文并茂,可以使读者对诗人及其诗歌风格有更直观的了解。

点拨:设计的腰封内容+内容两部分介绍+这样设计的理由。

活动4 假如你刚读完《经典常谈》一书,请你结合本书的内容,说说中学生阅读中国古代经典的意义。

提示:结合下面表格中的内容,用自己的话组织起来,分三个层次(内容、思想、影响)表达。

意义 说明 举例

学习语文知识 古代典籍包含了数千年的知识汇总 比如可以从《说文解字》中可知造字经过、了解汉字的造字法和每个字的造字本义。

了解古代社会状况 古代典籍记载着我国文明的发展轨迹 比如可以从《战国策》中了解战国时期盛行策士游说这一历史事实,可以走近千年文明,了解我国古代社会。

充实精神内涵 古代典籍中记载了先贤的言论 比如读《史记》《汉书》,我们可以通过古人的故事,感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界。

提升个人修养 古代典籍中传承着先贤的智慧 比如儒家经典从学习、交往、做人、心志等多方面进行阐述,我们可以汲取营养,用先人美德指导自身修养。

示例:读经典可以学习语文知识。古代典籍包含了数千年的知识汇总,比如可以从《说文解字》中可知造字经过、了解汉字的造字法和每个字的造字本义,通过《诗经》可知运用了多种写作手法,体现诗歌艺术之美。

学习任务四 制作图文并茂的解说词

活动:结合《经典常谈》这本书,为中华文化经典馆的一个展厅(即一类经典)或展厅一个展区

(即一本书)结合这节课内容,以手抄报的形式,图文并茂,写一篇解说词,吸引更多的人前来。

“著名学者、文学家朱自清这本《经典常谈》,介绍讲解中国传统文化的基本知识,是学习传统文化典籍(也叫国学)的入门书,打基础书,又是极有学术分量的书。书中随处可见是那一时代学者共有的严谨的治学方法,并不时闪现真知灼见。他的文化观、历史观,不拘守一家之说,新旧兼容,通达平和,足以给后学者有益的启示。”

——当代古典文学研究家、编审钱伯城

“书富如入海,百货皆有,人之精力,不能兼收尽取,每次作一意求之。”

——苏轼

朱自清先生的《经典常谈》从普及中华民族优秀传统文化出发,对《说文解字》、《周易》、《尚书》、《诗经》、《春秋》、《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》等十多种中华文化经典和诸子百家思想,以及诗、文、赋等文学体裁进行了深入浅出的介绍和分析,为广大青少年解读中华文化经典开启门径。

【示例】

作者将中国文化中的精髓按“经史子集”的顺序整理成册,仿佛列了一个中华文化的清单,而作者对这本书的度的把握也非常耐人寻味,吸引兴趣。比如《史记》,作者不拿那些流传千古的列传本纪说事,却讲太史公一生如何坎坷,如何发愤,如何终成一家之言,在《史记》的大身影下画出司马迁的小身影,让读者从不一样的角度感受“史家之绝唱,无韵之离骚"的风采。

令人印象最深刻的是《诸子第十》。动乱的春秋,人们纷纷提出自己的治国、处世之道,一时间,百家兴起,第一个便是孔子。他大招学生不问身家,将学术民众化;他博学多识,注重修养;他重礼轻利,言传身教。就像子贡所言:“夫子温、良、恭、俭、让以得之”,获得众人的认同与赞赏,甚至引来君王向其求教。

《经典常谈》是一部有趣、丰满的书,它讲历史,讲古人,讲文化,它是不啰嗦也不说教,只是放着一些经典的书籍,我从中感受到国学经典流传下来的不仅是博大精深的思想智慧,还有中华传统文化中的精华,它陶冶人的情操,提升人的修养,让人们在历史中感受文化的魅力和精神。

把它当作一只船,

航到经典的海里去。

《经典常谈》

朱自清 著

学校要开展“读万卷书,行万里路”的读书活动,计划布置五个展厅,请你为其中的一个展厅或某个展厅的一个展区,写解说词。展厅主要内容依据朱自清先生写给中学生的书——《经典常谈》来进行布置。

活 动 介 绍

学习任务一 了解作者和主要内容

朱自清(1898年11月22日—1948年8月12日),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。现代杰出的散文家、诗人、学者、民主战士。其散文素朴缜密、清隽沉郁,以语言洗炼,文笔清丽著称,极富有真情实感,其中《背影》《荷塘月色》是脍炙人口的名篇。

体例:按照“经——史——子——集”的顺序进行介绍的。

《说文解字》第一

《周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

三礼第五

春秋三传第六

四书第七

《战国策》第八

《史》《汉》第九

诸子第十

辞赋第十 一

诗第十二

文第十三

文字

经:儒家经典

史:历史典籍

子:诸子著作

集:诗词歌赋

系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络

第一《说文解字》

(1)文字发展脉络:仓颉象形造字-----始皇统一文字-----许慎《说文解字》

(教人学坏)

(统一思想)

(溯源沿流)

(2)“六书”:象形、指事、会意、形声、转注、假借

(3)书体的演变:主因是应用,方向是简易

小篆----隶书----草书(章草、今草)----楷书----行书

楷书:方正平直、端庄严整

草书:流畅放旷、纵任奔逸

行书:行云流水、飘逸有致

(造字) (用字)

(秦 )(汉) (魏晋) (晋) (唐)

特点

章节内容

演变:

周朝用筮法辅助卜法,形成六十四卦,每卦有繇辞,卜筮官将繇辞按卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》。

战国未期,儒家对《周易》的卦爻辞作了种种新解释,便是所谓《易传》。

汉代,新发现了 《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后来称为《逸易》;汉代,《易》上升为儒家《六经》之首。

第二《周易》

(1)概论:《尚书》是记录上古帝王的书,是中国最古的记言的历史,包括虞夏商

周,大部分是号令,称为“誓”或“诰”,小部分是君臣相告的话。

(2)演变: 文帝时伏生私藏29篇的《尚书》

景帝时,孔安国整理《古文尚书》

东汉初杜林得漆书《古义尚书》

三国末年张霸、王肃伪作《古义尚书》

东晋伪《古义尚书》在南方流传,郑注《尚书》在北方流传

唐以来孔颖达编《五经正义》,伪《古文尚书》盛行一千年

(3)重点:今古文之争:今(主张通经致用,重微言大义)

古(保存和传布文献,重历史)

两种主义: 德治主义(君主道德好,臣民自然风从)

鬼治主义(臣民不顺,用威力和鬼神压迫)

第三 《尚书》

(1)诗经由来:诗的源头是歌谣,歌谣分徒歌和乐歌。有了文字,太师记

录歌谣以供贵族祭祖,便是最初的诗,流传下来的便是《诗经》。

(2)诗言志:① 春秋,从诗篇里断章取义,表示这愿望、感谢、责难之意。

② 孔子时代,用《诗》来讨论做学问做人的道理,诗具备了教

化的功能。

(3)权威解诗:毛氏《诗传》和郑玄《诗笺》,体现以史证诗的思想。

(4)《诗序》:《大序》和《小序》。《大序》是总论,说明诗的教化作

用,建立 在“六义”之上。《小序》是毛亨、毛苌两人作,以

史证诗。

第四《诗经》

第五 三礼

(1)“三本说”:“天地君亲师”——天地是生命的本源,亲是家族的本源,君师是政教

的本源。

(2)礼治本质:政治制度:贵贱有别,长幼有序,各司其职,教人和平,建立秩序。

宗教仪式:祭天地山川,子孙祭祀祖先,教人恭敬,“报本反始”。

日常人事:居丧、婚姻、宴会都有规矩,教人郑重,遵循风俗。

礼治主义:儒家有拿礼来包罗万象的野心,他们认为礼是王道的一部分,

是治乱的根本,礼乐崩坏,政治不成,王道不行。

(3)礼乐:乐是礼的一部分,乐包括歌和舞,乐声的绵延和融合象征天地万物的“流而

不息,合同而化”,这便是乐本。

(4)三礼:《仪礼》《礼古经》《周礼》。《周礼》则是一套理想的政治制度。

(1)“春秋”及作用:“春秋”是古代记事史书的通称。据说是孔子作的,《春秋》是我

国现存第一部编年体史书。孔子为年老不能行道而伤心,而且人君不信空话,发

誓著《春秋》,从具体的事例中教人善恶,所以《春秋》以劝惩为目的。

(2)“春秋大义”:A 明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训。

B 夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥狄夷,实现民族大一统。

(3)“春秋三传”:《公羊传》《榖梁传》《左传》。《公羊传》《榖梁传》两家以解经

为主,所以咬文嚼字得更利害些。《左传》以叙事为主,参考群籍,

详述史事,自成一家言。

第六 春秋三传

(行王道)

第七 四书

(1)“四书”:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

“五经”:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

(2)“四书”的集大成者——朱熹:《大学》是垂世立教的大典,初学者读一部书。《论

语》《孟子》是应机接物的微言。《中庸》是孔门心法。《大学》是提纲,融贯

《论语》《孟子》的旨趣,便能领会《中庸》的心法。

(3)“六艺”:礼(礼节)、乐(音乐)、射(射箭)御(驾驭)书(书法)、数(数理)

“八目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

(1)纵横家: ① 背景: A、 周室内乱,列国争霸称王。

B 、“七雄”争存争强,战争更凶残。

C、 新兴国君“好士”,招揽士人为己所用。

D 、外交或许能免战祸或找帮手。

② 代表和主张:合纵派(联合南北)----苏秦----抗秦-----悬梁刺股

连横派(联合东西)----张仪----亲秦-----舌问妻拏

③ 共性:“哪有游说人主不能得金玉锦绣,不能取卿相之尊的道理?”

A 有智谋和辩才 B 所图皆为功名

C 无原则,投主上所好 D 须有广博的知识和微妙的机智

(2)《战国策》:西汉刘向记载说辞的书。

特点:文辞之胜(铺陈的伟丽、叱咤的雄豪)

记事久远(春秋到楚汉,共202年,重要的古史)

第八 《战国策》

(1)“正史”的源头 ——《史记》《汉书》:

A、 最早的有系统的历史。

B、成了文学的古典。

(2)《史记》中国第一部纪传体通史。只据事实录,使善恶自见。《史记》体例:本

纪、表、书、世家、列传。

(3)《汉书》:西汉班固首创断代史。弘丽精整,“述而不作”,颇有别裁。

(4)比较:《史记》“文直而事核”,《汉书》“文瞻而事详”;《史记》微情妙旨,

在文字 蹊径之外;《汉书》却一览之余,情词俱尽。但所采者博,所择

者精,却是一样;组织的弘大,描写的曲达,也同工异曲,二书并称良史。

第九 史记汉书

(1)成因:① 封建制度崩坏,自由平等盛行,思想解放。

②“士”族形成,“思以其道易天下”。

(2)诸子:【儒家】旧制度的辩护者,奉行“正名主义”。

孔子,将学术民众化,主张有教无类,注重人格修养。

孟子,性本善,圣王应为仁政。

荀子,性本恶,但可改善学好。

【墨家】守旧主义者,有组织,有鲜明的主义。

墨翟 主张“非攻”“兼爱”,“节用”“非乐”,注重功利,反对贵族化的文化制度。

【道家】反对文化制度,消极避世,主张“全生保真”,建立“为我”学说。

老子(李耳,楚人),遵循“常”律,无为而为。

庄子(庄周,宋人)主张自由平等,顺其自然。

第十 诸子

名家,出于讼师,是“辩者”。

邓析,能巧取,“以是为非,以非为是”。

惠施,世界各个体都有同有异,都是相对的-----合同异。

公孙龙,概念可以独立分离的存在-----离坚白

法家,出于“法术之家”,变古。

韩非子,集大成者,势、术、法都是“帝王之具”, 缺一不可。

阴阳家,出于方士,注意“天人之数”,以为天道人事互相影响。

邹衍,创为“五德始终”说,深刻影响儒家。

(3)思想一统:吕不韦合撰《吕氏春秋》,想化整为零,集合众长。始皇焚书禁书,但

时机未成熟。刘安编制《淮南子》,以道家为基调,想来统一思想。董仲舒

提出“罢黜百家,独尊儒术”,儒学统于一尊。

(1)楚辞:屈原,是个缠绵悱恻的忠臣,被张仪等人所诬陷,两次放逐,终于汨罗江。

主要 作品:《离骚》《九章》,讽刺当世,感悟君主;受老庄 和齐气的影响,创出一个

无限的理想世界。

屈原诸作奠定了楚辞体制

弟子宋玉模拟创作《九辩》

东方朔等走宋玉的 路,汉时称这种体制为“楚辞”

刘向编据成为《楚辞》

《章句》《补注》 合为《楚辞》标准注本。

十 一 辞赋第

(2)汉赋的演变:

荀子《赋篇》最早称“赋”

贾谊合二为一

司马相如散文化

班固、张衡、左思,进一步散文化

“俳(pái)体”的赋(齐梁),排偶化严重

“文体”的赋(北宋),全篇散行

律赋(唐宋),制体新巧

第十二 诗

演变:五言诗 五言诗的源头 —— “乐府诗”

最早的五言诗 ——《古诗十九首》

真正奠定五言诗的基础的 ——阮籍的抒情五言诗。

玄言诗 陶渊明、谢灵运应时而出,山水诗散文化;齐武间,“宫体” 专咏艳情。

格律诗 成立了古近体的七言诗, 古体的五言诗也变了格调。这些都是划时代的。

李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,

价值也增高了,给诗开辟了新世界。

宋诗的散文化 宋初开了新风气:欧阳修,梅尧臣起始,苏轼发展到极致,杨万里、

范成大、陆游都是从苏轼的江西诗派变化出来的。

商代最早的文-----卜辞

春秋列国外交言语,称为“辞令”

战国,游说辞铺张局势,重辩

孔子开讲学风气,“雅言”成凝定的文体,言文分离

《左传》记事,《史记》写人

汉武帝,盛行辞赋,对偶工丽

《文选》第一次提出“文”:用典故、有对偶、谐声调

新文体出现:佛典的翻译和群经的义注

陈子昂提倡改革文体

韩愈发起古文运动

宋代,话本(白话小说的祖宗)出现,还分为“章回”,体现出一大进步

明朝八股盛行

清朝桐城派声名大振,梁启超“新文体”登峰造极

民国胡适之提倡白话文,“五四”运动后,白话文畅行

第十三 文

学习任务二 感受《经典常谈》的艺术特色

中国文字相传是皇帝的史官叫仓颉的造的。这仓颉据说有四只眼睛,他看见了地上的兽蹄儿、鸟爪儿印着的痕迹,灵感涌上心头,便造起文字来。文字的作用太伟大了,太奇妙了,造字真是一件神圣的工作。但是文字可以增进人的能力,也可以增进人的巧诈。仓颉泄露了天机,却将人教坏了。所以他造字的时候,“天雨粟,鬼夜哭”。

虽然是一本散文学术集,但不“板着脸说话”,也不平铺直叙,而是提纲挈领,娓娓道来,引人入胜处,不觉仰首伸眉,困倦顿消。能够让人饶有兴味地了解一个时代、一个群体或一类作品的风貌。

1、 朱自清先生这本书是对这些经典的介绍,这本书读起来怎样呢?我们先来看一段话,读了之

后,你有什么感觉?

“他们的说辞却不像春秋的辞命那样从容宛转了。他们铺张局势,滔滔不绝,真像背书似的;他们的话,像天花乱坠,有时夸饰,有时诡曲,不问是非,只图激动人主的心。”

——《文第十三》

当代历史学家、知名学者吴小如说:“先生一向在发扬、介绍、修正、推进我国传统文化上做功夫,虽说一点一滴、一瓶一钵,却朴实无夸,极其切实。再加上一副冲淡夷旷的笔墨,往往能把顶笨重的事实或最繁复的理论,处分得异常轻盈生动,使人读了先生的文章,不惟忘倦,且可不费力地心领神会。这本《经典常谈》就是我这话一个确切的明证。”

第一,内容简洁精辟,不故作高深。

第二,不仅有高度和深度,更有大众朝所能接受的广度。

第三,这是一本写给中学生看的书所以普及性和通俗性强。

第四,语言流利畅达,娓娓道来,常有引人入胜之处。

——这实在是一本适合我们中学生阅读的好书。

2、现在我们回顾总结一下,你认为《经典常谈》这本书有哪些值得一看的理由?总结归纳得出艺术特色。

学习任务三 设置互动小活动,掌握阅读方法

活动1 接下来我们尝试更进一步了解里面的内容,测验一下你是否会运用所学的知识。下

面的内容和哪一本书有关?

秦以前:战国末期,由于文字统一的需要,进而出现了仓颉造字的传说;秦以后:始皇时,文字统一为小篆,又形成隶书;汉末时,隶书由圆变为扁方,称作“汉隶”;魏晋之际,隶书变为“正书”;晋至唐朝,又称为“隶书”称“汉隶”为“八分书”;晋代正书简化形成“行书”,晋代也称为“楷书”宋代又改称为“真书”。

——《说文解字》

作者早年漫游各地,了解风俗,采集传闻。以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史,汉人称为《太史公书》,体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的:十表,以分年略记世代为主;八书,记典章制度的沿革;三十世家,记侯国世代存亡;七十列传,类记各方面人物。

——《史记》

活动2 请你结合《经典常谈》中对下列古籍的阐述,挑选一本古籍进行深入阅读,并说明选择的原因。

《尚书》《诗经》《战国策》《汉书》

示例:我选《诗经》。《经典常谈》中介绍了《诗经》的来源、构成与特色,经过之前的学习,我们知道《诗经》是中国第一部诗歌总集,是国人诗歌启蒙之,因此深入阅读《诗经》,不仅可以了解先秦人们的生活,从中感悟人生的道理,还可以欣赏其语言美,学习赋、比、兴的表现手法。

活动3 请你仿照示例,为《经典常谈》设计一版腰封(可单纯使用文字,也可以图文结合),并简述理由。

【知识链接】新书出炉,图书的腰部包着的“印有图书推介性或宣传性图文”

的纸带,就是“腰封”。

示例:我为《艾青诗选》设计的腰封包含文字和图片两部分。文字部分有三句话:“向往光明与希望的伟大诗人”、“最伟大的歌手”开创的“艾青时代”、“一位诗人对艺术孜孜不倦的追求和热爱”。这三句话精辟地提炼了诗歌中的重要意象,高度评价了作者的地位和诗歌的价值。图片部分是诗人艾青的照片。这样的设计,图文并茂,可以使读者对诗人及其诗歌风格有更直观的了解。

点拨:设计的腰封内容+内容两部分介绍+这样设计的理由。

活动4 假如你刚读完《经典常谈》一书,请你结合本书的内容,说说中学生阅读中国古代经典的意义。

提示:结合下面表格中的内容,用自己的话组织起来,分三个层次(内容、思想、影响)表达。

意义 说明 举例

学习语文知识 古代典籍包含了数千年的知识汇总 比如可以从《说文解字》中可知造字经过、了解汉字的造字法和每个字的造字本义。

了解古代社会状况 古代典籍记载着我国文明的发展轨迹 比如可以从《战国策》中了解战国时期盛行策士游说这一历史事实,可以走近千年文明,了解我国古代社会。

充实精神内涵 古代典籍中记载了先贤的言论 比如读《史记》《汉书》,我们可以通过古人的故事,感受古人的精神品质,丰富自己的精神世界。

提升个人修养 古代典籍中传承着先贤的智慧 比如儒家经典从学习、交往、做人、心志等多方面进行阐述,我们可以汲取营养,用先人美德指导自身修养。

示例:读经典可以学习语文知识。古代典籍包含了数千年的知识汇总,比如可以从《说文解字》中可知造字经过、了解汉字的造字法和每个字的造字本义,通过《诗经》可知运用了多种写作手法,体现诗歌艺术之美。

学习任务四 制作图文并茂的解说词

活动:结合《经典常谈》这本书,为中华文化经典馆的一个展厅(即一类经典)或展厅一个展区

(即一本书)结合这节课内容,以手抄报的形式,图文并茂,写一篇解说词,吸引更多的人前来。

“著名学者、文学家朱自清这本《经典常谈》,介绍讲解中国传统文化的基本知识,是学习传统文化典籍(也叫国学)的入门书,打基础书,又是极有学术分量的书。书中随处可见是那一时代学者共有的严谨的治学方法,并不时闪现真知灼见。他的文化观、历史观,不拘守一家之说,新旧兼容,通达平和,足以给后学者有益的启示。”

——当代古典文学研究家、编审钱伯城

“书富如入海,百货皆有,人之精力,不能兼收尽取,每次作一意求之。”

——苏轼

朱自清先生的《经典常谈》从普及中华民族优秀传统文化出发,对《说文解字》、《周易》、《尚书》、《诗经》、《春秋》、《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》等十多种中华文化经典和诸子百家思想,以及诗、文、赋等文学体裁进行了深入浅出的介绍和分析,为广大青少年解读中华文化经典开启门径。

【示例】

作者将中国文化中的精髓按“经史子集”的顺序整理成册,仿佛列了一个中华文化的清单,而作者对这本书的度的把握也非常耐人寻味,吸引兴趣。比如《史记》,作者不拿那些流传千古的列传本纪说事,却讲太史公一生如何坎坷,如何发愤,如何终成一家之言,在《史记》的大身影下画出司马迁的小身影,让读者从不一样的角度感受“史家之绝唱,无韵之离骚"的风采。

令人印象最深刻的是《诸子第十》。动乱的春秋,人们纷纷提出自己的治国、处世之道,一时间,百家兴起,第一个便是孔子。他大招学生不问身家,将学术民众化;他博学多识,注重修养;他重礼轻利,言传身教。就像子贡所言:“夫子温、良、恭、俭、让以得之”,获得众人的认同与赞赏,甚至引来君王向其求教。

《经典常谈》是一部有趣、丰满的书,它讲历史,讲古人,讲文化,它是不啰嗦也不说教,只是放着一些经典的书籍,我从中感受到国学经典流传下来的不仅是博大精深的思想智慧,还有中华传统文化中的精华,它陶冶人的情操,提升人的修养,让人们在历史中感受文化的魅力和精神。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读